Bastian Sick's Blog, page 21

February 4, 2017

Diktatwettbewerb „Hamburg schreibt“

Am 23. Februar findet in Hamburg der große Diktatwettbewerb „Hamburg schreibt!“ statt, bei dem ich als Gesprächsgast zugegen sein werde. Rund 120 Schüler, Eltern und Lehrer werden daran teilnehmen. Man hat mir angeboten, beim Diktat mitzuschreiben, was ich aber feige abgelehnt habe. Stattdessen werde ich nach dem Diktat den Moderatoren Rede und Antwort stehen und Einblicke in meine Arbeit geben, während die Jury hinter verschlossenen Türen die Diktate korrigiert. Außerdem ist geplant, dass alle Teilnehmer mit einem Buch aus der Reihe „Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod“ belohnt werden, das auf Wunsch von mir signiert wird. Austragungsort der Veranstaltung ist die Wichern-Schule in Hamburg-Horn.

Zwei Tage zuvor, am 21.2., trete ich als Gastredner bei einer Benefizveranstaltung der Lübecker Diakonie „Vorwerk“ auf, die sich seit mehr als 100 Jahren für Menschen mit Behinderung engagiert und zu den wichtigsten Betreuungseinrichtungen Norddeutschlands zählt. Bei der Veranstaltung am 21.2. werden im Rahmen eines nicht ganz billigen, aber zweifellos vorzüglichen 5-Gänge-Menüs Spendengelder gesammelt. Zwischen Hauptgang und Dessert werde ich den Spendern ein paar kurzweilige Geschichten aus meinen Büchern servieren.

Zwei Tage zuvor, am 21.2., trete ich als Gastredner bei einer Benefizveranstaltung der Lübecker Diakonie „Vorwerk“ auf, die sich seit mehr als 100 Jahren für Menschen mit Behinderung engagiert und zu den wichtigsten Betreuungseinrichtungen Norddeutschlands zählt. Bei der Veranstaltung am 21.2. werden im Rahmen eines nicht ganz billigen, aber zweifellos vorzüglichen 5-Gänge-Menüs Spendengelder gesammelt. Zwischen Hauptgang und Dessert werde ich den Spendern ein paar kurzweilige Geschichten aus meinen Büchern servieren.

Schließlich möchte ich auf ein vielseitiges Deutschbuch für die Oberstufe hinweisen, das kürzlich im Cornelsen-Verlag erschienen ist. Der Titel „Texte, Themen und Strukturen“ klingt zwar nicht gerade sexy, aber es ist exzellent gestaltet und bietet einen ansprechend bebilderten Reigen aus Geschichten, Gedichten und Sachtexten, der die gesamte deutsche Literaturgeschichte vom Mittelalter bis zum heutigen Neusprech abdeckt. Ein Kapitel ist den „Tendenzen der deutschen Gegenwartssprache“ gewidmet, darin befindet sich auch die Geschichte „Dem Kaiser seine neuen Kleider“ aus meinem Buch „Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod – Folge 5“.

Schließlich möchte ich auf ein vielseitiges Deutschbuch für die Oberstufe hinweisen, das kürzlich im Cornelsen-Verlag erschienen ist. Der Titel „Texte, Themen und Strukturen“ klingt zwar nicht gerade sexy, aber es ist exzellent gestaltet und bietet einen ansprechend bebilderten Reigen aus Geschichten, Gedichten und Sachtexten, der die gesamte deutsche Literaturgeschichte vom Mittelalter bis zum heutigen Neusprech abdeckt. Ein Kapitel ist den „Tendenzen der deutschen Gegenwartssprache“ gewidmet, darin befindet sich auch die Geschichte „Dem Kaiser seine neuen Kleider“ aus meinem Buch „Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod – Folge 5“.

Der Beitrag Diktatwettbewerb „Hamburg schreibt“ erschien zuerst auf Bastian Sick.

February 3, 2017

Der zweite „dicke Sick“ ist da!

[image error]Ab sofort gibt es die Folgen 4 bis 6 der „Dativ“-Reihe in einem Band! 720 Seiten stark mit rund 150 Kapiteln, 50 Illustrationen, 25 Tabellen und einem neuen, alle drei Bände umfassenden Register.

Wer bislang nur die ersten drei „Dativ“-Bände besaß, hat nunmehr die Möglichkeit, die Reihe auf einen Schlag zu vervollständigen. Und das zu einem sensationell günstigen Preis: Den „dicken Sick“ gibt es nämlich für sage und schreibe 12,- Euro. Also nichts wie los zu Ihrem bevorzugten Buchhändler, der Sie sicherlich (hoffentlich) schon mit einem ganzen Stapel erwartet.

Das ideale Geschenk für Schüler und Lehrer, und darüber hinaus für Studenten und Dozenten, für Wissenshungrige und Sprachliebhaber jedes Alters.

134.11.2016

Der Beitrag Der zweite „dicke Sick“ ist da! erschien zuerst auf Bastian Sick.

January 14, 2017

Hecke nimmt Unfall wahr und erstattet Anzeige

„Nanu“, sagte die Hecke und schüttelte sich verdutzt den Schnee von den Zweigen, „was war denn das? Ist da tatsächlich jemand in mich hineingefahren? Na, der kann aber was erleben! Da will ich mir gleich mal das Kennzeichen notieren. He, ihr jungen Büsche da drüben, hat einer von euch mal einen Stift?“

Aus der „Nahezeitung“, eingeschickt von Günter Jung aus Idar-Oberstein

Zum nächsten Fundstück: Stark, aber zu teuer

Der Beitrag Hecke nimmt Unfall wahr und erstattet Anzeige erschien zuerst auf Bastian Sick.

January 10, 2017

Stark, aber zu teuer

Die Einführung eines neuen Starkbieres des Computerherstellers Acer scheiterte am überhöhten Preis.

Angebot für ein Notebook im „Marktkauf“ in Gütersloh, eingeschickt von Jasmin Hofemann

Zum nächsten Fundstück: Wie sagt man „Amen“ auf Englisch?

Der Beitrag Stark, aber zu teuer erschien zuerst auf Bastian Sick.

December 23, 2016

Speck, lass nach!

Schwamm beiseite, das passiert doch jedem mal: Da will man dem Gegner Ravioli bieten, und heraus kommt alles andere als der Weisheit letzter Schrei. Kein Grund, den Kopf in die Wand zu stecken. Schließlich wird nichts so heiß gekocht, wie es gegessen wird.

Schwamm beiseite, das passiert doch jedem mal: Da will man dem Gegner Ravioli bieten, und heraus kommt alles andere als der Weisheit letzter Schrei. Kein Grund, den Kopf in die Wand zu stecken. Schließlich wird nichts so heiß gekocht, wie es gegessen wird.

Höchste Zeit für ein neues Postkartenbuch mit verdrehten Spricharten und Redenswörtern, fand nicht nur Bastians Freundin Sibylle, sondern fanden auch viele seiner Leser. Nach dem Motto „Das war längst überflüssig“ hat der Autor 16 Perlen deutscher Sprachkunst geborgen, und sein Verlag hat daraus 16 wunderschön gestaltete Karten zum Heraustrennen, Beschreiben und Verschicken gemacht.

Ein ideales Geschenk für Weihnachten, Geburtstage oder Silvester – allerdings nicht für Sibylle, denn das hieße, „Säulen nach Athen zu tragen“.

„Speck, lass nach“ ist der Titel des Postkartenbuchs, seit Kurzem ist es für 8,- Euro im Handel erhältlich. Das sollten Sie sich nicht zweimal entgehen lassen!

Der Beitrag Speck, lass nach! erschien zuerst auf Bastian Sick.

Sprachlich schöngefärbt

Ob Übergewicht, mangelndes Denkvermögen oder ein schlechtes Abschneiden im Wettkampf: Keine Wahrheit muss so hart klingen, wie sie ist. Alles lässt sich mit Worten milder machen, weicher zeichnen, schöner färben. Die Rede ist von Euphemismen. Sie beschönigen Misserfolge, verhüllen Unangenehmes, verschleiern Tatsachen. Manchmal regen sie uns auf, manchmal bringen sie uns auch einfach nur zum Lachen.

Ob Übergewicht, mangelndes Denkvermögen oder ein schlechtes Abschneiden im Wettkampf: Keine Wahrheit muss so hart klingen, wie sie ist. Alles lässt sich mit Worten milder machen, weicher zeichnen, schöner färben. Die Rede ist von Euphemismen. Sie beschönigen Misserfolge, verhüllen Unangenehmes, verschleiern Tatsachen. Manchmal regen sie uns auf, manchmal bringen sie uns auch einfach nur zum Lachen.

Bei Tante Karlas Geburtstagskränzchen werden einige alte Fotos herumgereicht. „Ach sieh nur, die Mizzie!“, ruft Tante Karla entzückt und fügt mit einem leisen Seufzer hinzu: „Die Gute ist ja im letzten Jahr leider von uns gegangen.“ Das hört ihr jüngster Enkel Paul, der im Sommer in die Schule kommt, und fragt: „Wohin ist sie denn gegangen?“ Tante Karla scheint die Frage nicht gleich zu verstehen: „Wie bitte?“ – „Du hast doch gesagt, dass Tante Mizzie weggegangen ist. Wohin denn?“, wiederholt Paul seine Frage. Tante Karla lächelt verlegen und erwidert: „Na, in den Himmel. Wohin man eben so geht, wenn man verschieden ist.“ Diese Auskunft scheint Paul ein weiteres Rätsel aufzugeben, denn er fragte: „Was war denn an Tante Mizzie so anders?“ Da beugt sich Onkel Friedrich vor und raunt seinem Enkel zu: „Deine Oma will sagen, dass die Mizzie gestorben ist. Von uns gehen, verscheiden, das sind nur andere Wörter für sterben, die Löffel abgeben, in die ewigen Jagdgründe eingehen, den Abgang machen, über den Jordan gehen, verstehst du?“ Tante Karla wirft ihrem Mann einen missbilligenden Blick zu: „Friedrich, ich bitte dich!“ – „Ist doch wahr!“, brummt Onkel Friedrich, „da kann der Kleine gleich mal lernen, was Euphemismen sind!“ Paul sieht seinen Großvater neugierig an: „Was sind … Äufismen?“ – „Eu-phe-mis-men“, wiederholt Onkel Friedrich gedehnt und erklärt: „Das sind Schönfärbereien. Wörter, mit denen man etwas auf mildere Weise zum Ausdruck bringt, weil das eigentliche Wort zu hart, zu direkt oder gar verletztend klingt. Nehmen wir mal Tante Mizzie, von der wird immer gesagt, dass sie recht korpulent war. Korpulent ist ein Euphemismus für übergewichtig. Tatsächlich war Mizzie nämlich dick wie ein Wal. Das sagte man aber nicht, wenn man über sie sprach. Da sagte man lieber, sie sei korpulent, kräftig oder wohlgenährt.“ – „Das sagt man übrigens auch heute noch“, stellt Tante Frida klar. „Denn es gehört sich nach wie vor nicht, von einem korpulenten Menschen als dick zu sprechen.“ – „Da hat deine Oma natürlich recht“, sagt Onkel Friedrich zu Paul. „Wie so oft. Es ist sinnlos, ihr zu widersprechen; darum nenne ich sie auch die Regierung. Das ist übrigens auch ein Euphemismus.“

Das Wort Euphemismus ist eine Ableitung vom Griechischen „euphemia“, einer Zusammensetzung aus „phéme“ (= Rede) und „eû“ (= „gut“), was so viel bedeutet wie „etwas auf schöne Weise sagen“. Der deutsche Fachbegriff lautet Hüllwort. In älteren Wörterbüchern findet man auch noch die Bezeichnungen Glimpfwort und Hehlwort. Meistens aber wird Euphemismus mit Beschönigung, Schönfärberei, Verbrämung oder Verschleierung übersetzt. Euphemismen sind die Wort-Joker, die uns davor bewahren, gesellschaftliche Tabus zu brechen oder die Gefühle anderer zu verletzen.

Euphemismen können in den unterschiedlichsten Formen auftreten: als Verniedlichung („Käffchen“ für „Kaffee“), als Wortaus der Babysprache („Kaka“ für „Kot“), als Fremdwort („Battle“ für „Wettkampf“), als Wort der gehobenen Sprache („Dame“ für „Frau“) oder als scherzhaftes Wort der Umgangssprache („Brötchengeber“ für „Arbeitgeber“).

Ganz oben auf der Einsatzliste der Euphemismen rangieren tabuisierte Themen wie Sexualität und Tod. Für das Wort „sterben“ gibt es mindestens zwei Dutzend Euphemismen. Zu den geläufigsten zählen „einschlafen“ und „entschlafen“. Indem man den Tod mit dem Schlaf gleichsetzt, nimmt man ihm etwas von seiner Endgültigkeit. Hier wird der mildernde Aspekt der Euphemisierung besonders deutlich. Ältere Hüllwörter für „sterben“ sind „heimgehen“, „hinscheiden“ und „abberufen werden“.

Eine tief verwurzelte Scham hat dazu geführt, dass wir für bestimmte Körperteile (insbesondere in den „unteren Regionen“) kein „normales“ deutsches Wort haben. Entweder ist es lateinisch oder umgangssprachlich. In jedem Fall ist es verhüllend.

Für die angeblich „schönste Sache der Welt“ haben wir entsetzlich nüchterne Wörter wie Beischlaf, Geschlechtsverkehr, Geschlechtsakt, Vereinigung oder Vollzug, die so klingen, als seien sie der Behördensprache entnommen. „Liebesspiel“ oder „Liebesakt“ sind bereits beschönigende Formen, denn Liebe ist dabei längst nicht immer im Spiel. „Lustspiel“ wäre vielleicht passender, wenn der Begriff nicht schon anderweitig besetzt wäre.

Der wohl berühmteste Euphemismus aus der Modesprache ist das Wort Büstenhalter, der eigentlich Busenhalter oder Brusthalter heißen müsste. Die Büste ist eine künstlerische Nachbildung der menschlichen Kopfpartie, die meistens oberhalb der Brustpartie endet. Der Büstenhalter hält also etwas, das gar nicht zur Büste gehört. Die Abkürzung BH ist wiederum eine Verhüllung des Wortes Büstenhalter, denn auch Abkürzungen können als Euphemismen gebraucht werden.

Ein weiteres Gebiet, auf dem Euphemismen im Dauereinsatz sind, ist der menschliche Makel – oder das, was als solcher empfunden wird: Krankheit, Übergewicht, Haarausfall, Alter, Armut, Schwäche und jede Form von körperlicher und geistiger Beeinträchtigung.

Der gekonnte Umgang mit Euphemismen setzt natürlich ein gewisses Maß an Takt und ein entwickeltes Stilbewusstsein voraus. Damit wird man nicht geboren; man muss es sich aneignen. Schritt für Schritt lernen wir, dass Menschen nicht dick, sondern „vollschlank“, „beleibt“ oder „füllig“ sind, dass Oma und Opa nicht alt, sondern „ältere Menschen“ sind, dass es in Deutschland keinen Armen gibt, sondern höchstens „sozial Benachteiligte“, und dass das verhaltensgestörte Nachbarskind bestenfalls „sozial auffällig“ genannt werden darf.

Einer meiner Freunde, der Medizin studiert hat, wusste von einem Arzt zu berichten, der Patientenakten gelegentlich mit dem Kürzel AP versah. Als er fragte, wofür das stehe, erklärte ihm der Arzt, es sei die Abkürzung für „akzentuierte Persönlichkeit“. Andere Ärzte würden auch das Kürzel VK verwenden, das sei weniger verhüllend und stehe für „Vollklatsche“. Unterm Strich käme es aufs Gleiche hinaus.

Während die „akzentierte Persönlichkeit“ ein Euphemismus ist, ist die Bezeichnung „Vollklatsche“ das Gegenteil: ein Dysphemismus. Dysphemismen wirken nicht verhüllend, sondern abwertend. Das Bezeichnete wird negativ besetzt: „Glotze“ statt „Fernsehgerät“, „Schrotthaufen“ statt „Auto“, „hirnverbrannt“ statt „unvernünftig“. Genau wie die Euphemismen gelten auch die Dysphemismen als rhetorische Figuren.

Neben dem Mildern und Beschönigen haben Euphemismen noch weitere Funktionen: Sie können der Täuschung dienen, der Verschleierung oder der gezielten Erzeugung von Aufmerksamkeit. In dieser Weise werden sie bevorzugt in der Politik eingesetzt, denn Politik ist die Kunst, etwas zu sagen, das gut klingt und vom Eigentlichen ablenkt. Die Politik beschäftigt eigens Sprachberater (sogenannte Spin Doctors), die darauf spezialisiert sind, unangenehme Tatsachen oder unpopuläre Maßnahmen so darzustellen, dass sie sich besser verkaufen lassen.

Die Liste der politischen Euphemismen ist lang und zeugt ebenso vom rhetorischen Geschick wie von der moralischen Elastizität ihrer Erfinder. Ein bekanntes Beispiel ist die „Freisetzung von Arbeitskräften“, ein Euphemismus für „Entlassungen“. Die Silbe „frei“ ist derart positiv besetzt, dass sich damit jede noch so schlechte Nachricht verkaufen lässt. Eine ähnlich raffinierte Erfindung ist das Wort „Nullwachstum“, ein Euphemismus für Stillstand, der aller Null zum Trotz nach Wachstum klingt.

Anfang des Jahrtausends kam ein Wort in Mode, das bis dahin nur in der Wissenschaftssprache zu Hause war: „suboptimal“ – als freundliche Verbrämung für „misslungen“ oder „schlecht“.

Einer der umstrittensten Euphemismen der jüngsten Geschichte ist der „Kollateralschaden“, eine Übernahme aus dem amerikanischen Militärjargon, wo „collateral damage“ eine Umschreibung für unbeabsichtigte zivile Opfer während eines Kampfeinsatzes ist. Der Begriff kam während des Nato-Einsatzes im Kosovokrieg auf und wurde 1999 zum „Unwort des Jahres“ gekürt.

Über Euphemismen ist viel geforscht und geschrieben worden, der Platz reicht hier nicht aus, alle Aspekte dieses Sprachphänomens zu beleuchten. Nur eines noch: Neben der Schönfärberei mit Worten kennt die Sprachwissenschaft auch eine orthografische Schönfärberei. Mit ihr haben wir es immer dann zu tun, wenn durch Manipulation der Rechtschreibung ein Wort schöner oder interessanter erscheinen soll. Das ist zum Beispiel bei Zusammensetzungen mit einem Binnengroßbuchstaben der Fall: PartyService, FilmWerkstatt, HafenCity.

Als Rechtschreib-Euphemismen gelten auch Lehnwörter, die nicht nach deutschen Regeln geschrieben werden: „Cosmetic“ statt „Kosmetik“, „Contactlinsen“ statt „Kontaktlinsen“, „Centrum“ statt „Zentrum“. Bei so manchem Wort aus der Werbung (wie „Akatienhoning“, „Crème frech“ oder „Fußphlege“) bleibt allerdings unklar, ob es sich um bewusste „Schönerschreibung“ handelt oder um eine gewöhnliche Rechtschreibpanne.

An Tante Karlas Kaffeetafel wird gerade ein Foto herumgereicht, auf dem Onkel Friedrich als junger Mann in einer Gruppe von Studenten zu sehen ist. „Das da bin ich,“ sagt er zu seinem Enkel. „Und der hier, das ist Helmut, wir waren die dicksten Freunde!“ Paul zeigt, was er heute gelernt hat, und berichtigt seinen Großvater: „Dick sagt man nicht! Du meinst, ihr wart die korpulentesten Freunde.“

Tabelle: 75 Euphemismen aus Alltagssprache, Wirtschaft und Politik

Weiteres zum Thema:

Wie man stilistisch sicher zur Toilette gelangt: Einsatz für Agent 00 („Dativ“-Band 5)

Verhüllende Sprache in der Werbung: Lingua cosmetica („Dativ“-Band 5)

Zwiebelfisch-Abc: verstorben/gestorben

Diese Kolumne ist auch in Bastian Sicks zwölftem Buch „Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod – Folge 6“ erschienen.

Der Beitrag Sprachlich schöngefärbt erschien zuerst auf Bastian Sick.

December 18, 2016

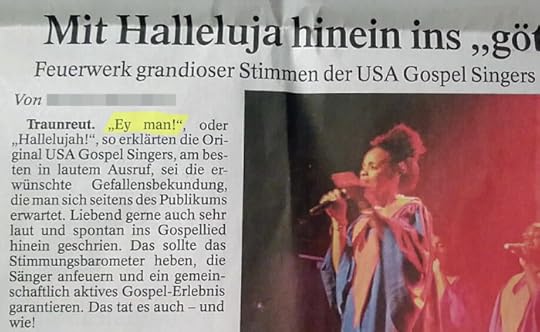

Wie sagt man „Amen“ auf Englisch?

Oder was sagt man stattdessen?

Aus dem „Trostberger Tagblatt“ (Bayern) vom 13.12.2016, eingeschickt von l. Ettenhuber

Zum nächsten Fundstück: Und es hat „bum!“ gemacht

Der Beitrag Wie sagt man „Amen“ auf Englisch? erschien zuerst auf Bastian Sick.

December 15, 2016

Ist „wie z. B.“ ein Pleonasmus?

Eine Leserin stellt die Frage, ob die Wortfolge „wie zum Beispiel“ doppelt gemoppelt und somit als stilistisch unschön anzusehen sei. Der Zwiebelfisch erklärt, dass man „wie“ und „z. B.“ zwar jeweils allein verwenden könne, dass es aber gute Gründe dafür gibt, warum die beiden so oft im Doppelpack erscheinen.

Eine Leserin stellt die Frage, ob die Wortfolge „wie zum Beispiel“ doppelt gemoppelt und somit als stilistisch unschön anzusehen sei. Der Zwiebelfisch erklärt, dass man „wie“ und „z. B.“ zwar jeweils allein verwenden könne, dass es aber gute Gründe dafür gibt, warum die beiden so oft im Doppelpack erscheinen.

Frage einer Schulbuchautorin aus Baden-Württemberg:

Ich suche derzeit im Internet nach einem Beleg, dass „wie z. B.“ doppelt gemoppelt ist. Es macht mich nämlich wahnsinnig, das immer wieder zu lesen:

… beispielhafte Bildungseinrichtungen wie z. B. Schulen, die …

Wäre es nicht besser zu schreiben:

… beispielhafte Bildungseinrichtungen wie Schulen, die …

… beispielhafte Bildungseinrichtungen, z. B. Schulen, die …

Also ist das jetzt ein Pleonasmus oder nicht?

Antwort des Zwiebelfischs: Sehr geehrte Leserin, die von Ihnen angeprangerte Phrase „wie z. B.“ ist kein echter Pleonasmus, auch wenn Sie darin recht haben, dass jedes der beiden Teile für sich allein genügt.

Im Unterschied zu „zum Beispiel“ und „beispielsweise“ ist „wie“ ein Bindewort, das den folgenden Vergleich geschmeidig an den Satz anfügt. Verzichtet man auf das „wie“ und arbeitet nur mit „z. B.“, so erzeugt man einen Einschnitt, eine Zäsur, die den Redefluss unterbricht. Wenn man diese Zäsur aber vermeiden möchte, ist es legitim, dem „z. B.“ ein „wie“ voranzustellen. Es fungiert somit als „Schmiermittel“.

Freilich könnte man argumentieren, dass man dann auf das „z. B.“ verzichten könne. Aber „wie“ ist nun einmal ein sehr kleines Wörtchen, das nicht zwangsläufig aus sich heraus erklärt, dass ihm ein oder mehrere Beispiele folgen. Manchmal kann es nämlich auch „und“ bedeuten: „Schüler wie Lehrer rannten aufgeschreckt ins Freie.“

Wenn Sie die folgenden drei Fälle miteinander vergleichen, werden Sie feststellen, dass sie nicht alle gleichbedeutend sind, sondern sich jeweils in einer Nuance unterscheiden.

1. Es müsste jemand Mutiges sein, z. B. du.

2. Es müsste jemand Mutiges sein wie du.

3. Es müsste jemand Mutiges sein wie z. B. du.

Der erste Satz sagt, dass „du“ es sein müsstest.

Der zweite sagt, dass es jemand sein müsste, der so mutig ist wie du.

Der dritte sagt, dass es jemand sein müsste, der mutig ist, und dieser jemand könntest du sein.

Dennoch zeichnet sich Ihr Beispiel durch eine stilistische Doppelung aus, die irritierend wirkt:

… beispielhafte Bildungseinrichtungen wie z. B. Schulen, die …

Zwar bedeuten „beispielhaft“ und „zum Beispiel“ nicht dasselbe, doch kommt in beiden das Wort „Beispiel“ vor. Das würde ich vermeiden und eher von „vorbildlichen Bildungseinrichtungen“ sprechen oder etwas Ähnlichem.

Apropos „ähnlich“: Ein tatsächlicher Pleonasmus liegt vor, wenn man einer mit „wie z. B.“ eingeleiteten Aufzählung noch ein „oder Ähnliches“ (o. Ä.), „und andere“ (u. a.) oder „und so weiter“ (usw.) anhängt wie im folgenden Beispiel:

Südfrüchte wie z. B. Zitronen, Apfelsinen, Mandarinen, Limonen o. Ä.

Den Nachsatz „o. Ä.“ kann man sich sparen, weil man eingangs bereits deutlich gemacht hat, dass es sich um eine Aufzählung von Beispielen handelt.

Ich verabschiede mich mit einer Reihe von erlesenen weihnachtlichen Wünschen wie z. B. friedliche Festtage, freudige Stunden im Familienkreis, Besinnung und Ruhe und vieles mehr.

Zum Thema: Zweifach doppelt gemoppelt

Tabelle: 48 Beispiele für Pleonasmen

Der Beitrag Ist „wie z. B.“ ein Pleonasmus? erschien zuerst auf Bastian Sick.

December 12, 2016

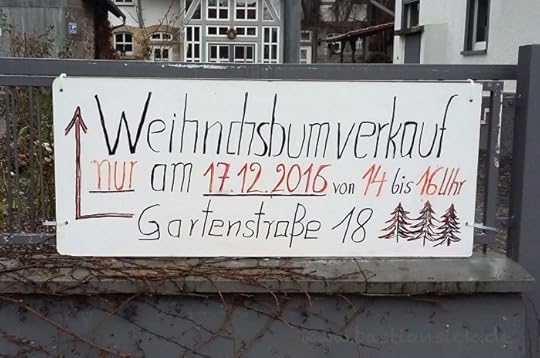

Und es hat „bum!“ gemacht

Wer mit dem Feuerwerk nicht bis Silvester warten mag …

Entdeckt in Reiskirchen (Hessen) von Julia Balser

Zum nächsten Fundstück: Der kläg/er)liche Rest

Der Beitrag Und es hat „bum!“ gemacht erschien zuerst auf Bastian Sick.

December 10, 2016

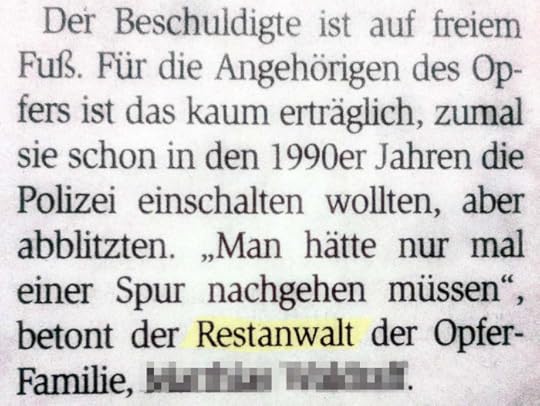

Der kläg(er)liche Rest

Aus dem „Wiesbadener Kurier“ vom 8.12.2016, eingeschickt von Conny Busch

Zum nächsten Fundstück: Weinseliger Gesang

Der Beitrag Der kläg(er)liche Rest erschien zuerst auf Bastian Sick.

Bastian Sick's Blog

- Bastian Sick's profile

- 30 followers