Bastian Sick's Blog, page 17

September 18, 2017

Gute Nachricht von Kuh und Hirsch

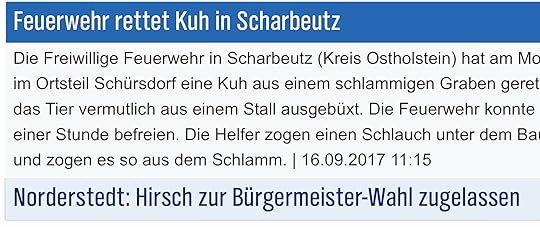

Kein Fehler, nur einfach eine schöne Zusammenstellung zweier Überschriften, gesehen auf ndr.de, eingeschickt von Birgit Beyer.

(In der zweiten Überschrift ist natürlich kein Tier, sondern der CDU-Kandidat David Hirsch gemeint.)

Zum nächsten Fundstück: Zur Freude der Plakathersteller

Der Beitrag Gute Nachricht von Kuh und Hirsch erschien zuerst auf Bastian Sick.

September 12, 2017

12.9.2017, Lübecker Nachrichten

Bericht der „Lübecker Nachrichten“ über die Benefiz-Lesung in der Niendorfer Petrikirche zugunsten der neuen Orgel.

Bericht der „Lübecker Nachrichten“ über die Benefiz-Lesung in der Niendorfer Petrikirche zugunsten der neuen Orgel.

Der Beitrag 12.9.2017, Lübecker Nachrichten erschien zuerst auf Bastian Sick.

September 10, 2017

Von Tacheles, Schlamassel, Zockern und Ganoven

Die deutsche Sprache hat aus vielen Quellen geschöpft. Eine davon war das Jiddische, die Sprache der europäischen Juden. Darum geht es in der folgenden Geschichte.

Die deutsche Sprache hat aus vielen Quellen geschöpft. Eine davon war das Jiddische, die Sprache der europäischen Juden. Darum geht es in der folgenden Geschichte.

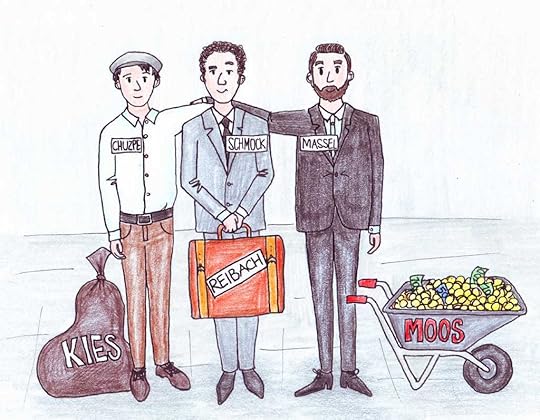

Es waren einmal drei Männer, die hießen Kies, Moos und Reibach. Kies hatte seinen Namen vom jiddischen Wort „kis“, das „Beute“ bedeutet. Moos hatte seinen Namen vom „moo“, dem jiddischen Wort für den Pfennig. Die Mehrzahl „moos“ stand für viele Pfennige, also Geld. Der dritte, Reibach, verdankte seinen Namen dem jiddischen Wort rewach, das „Nutzen“, „Vorteil“ und „Gewinn“ bedeutet.

Kies und Moos waren Ganeffen, ein jiddisches Wort, das wir heute eher in der Form „Ganoven“ kennen. Sie liebten es, andere zu verkohlen und gründlich einzuseifen. Dabei waren jedoch weder Kohle noch Seife im Spiel, sondern die jiddischen Wörter „kol“ und „seiwel“. „Kol“ ist das „Gerücht“, „verkohlen“ bedeutete also ursprünglich, jemandem ein Gerücht unter die Nase reiben. „Seiwel“ ist das jiddische Wort für „Mist“ und „Kot“. Wer „eingeseiwelt“ oder „eingeseift“ wird, der wird im wörtlichen Sinne mit Kot beschmiert, im übertragenen Sinne beschwatzt, betrogen.

Reibach lebte vom Sachern, das heißt vom Handeln, auch bekannt als Schachern. Seine Ware war jedoch meistens Tinnef – das jiddische Wort für Schmutz. Sein Handel war also Schmu, jiddisch für Betrug. Doch Reibach besaß reichlich Chuzpe – das bedeutet „Frechheit“, und Frechheit siegt, wie es so schön heißt. Mit der Zeit wurde er zu einem betuchten Mann – nicht weil er sich in teure Tücher kleidete, sondern weil er betuch war, was so viel wie „sicher“, „verlässlich“ und somit „wohlhabend“ bedeutet. Reibach nahm sich eine Ische, das heißt eine Frau, und natürlich keine Schickse, denn das wäre eine Unreine, eine Christin gewesen. Sein Weib stammte aus einer angesehenen Mischpoche (das heißt „Familie“, „Sippe“) und war ebenso taff wie kess. „Taff“ bedeutet „wunderbar“, „großartig“ und wurde im Deutschen über „tafte“ zu „töfte“ und „dufte“. Das jiddische Wort „kess“ bedeutet „flott“, „schneidig“ und „vorwitzig“.

Reibach war also ein richtiger Großkotz. Das klingt derber, als es ist. Das jiddische Wort großkozen war ursprünglich die Bezeichnung für einen schwerreichen Mann; erst später wurde daraus der Angeber, Prahler und Wichtigtuer.

Kies und Moos hingegen waren Nebbichs. Nebbich ist jiddisch und bedeutet „niemand“. Sie stammten aus einem armseligen kefar, jiddisch für „Dorf“, was im Deutschen zu „Kaff“ wurde. Sie hielten nicht viel von mĕlākā, dem hebräischen Wort für Arbeit, das im Deutschen zu „Maloche“ wurde. Denn vom Malochen wurde man nur schlacha, das heißt „zu Boden geworfen“ – woraus im Deutschen der Ausdruck „geschlaucht“ entstand. Lieber verbrachten sie ihre Zeit mit zocken, jiddisch für Kartenspielen. Dabei kam es immer wieder vor, dass sie wie Ionier spielten. Ionier sind Griechen, die sich nach ihrer Vertreibung durch die Türken im 15. Jahrhundert dem fahrenden Volk anschlossen und dort bald im Ruf standen, beim Kartenspiel nicht immer ganz ehrlich zu sein, weshalb das Wort „Ionier“ im Jiddischen zu „Jonier“ und schließlich zu „Jauner“ und „Gauner“ wurde. Das weiß zum Glück heute keiner mehr, sonst hätte Griechenland schon längst einen Antrag gestellt, um das Wort Gauner aus dem Duden entfernen zu lassen.

Zurück zu unseren Ganoven. Kies und Moos planten, Reibach auszurauben. Kies war der „Baldower“, der Auskundschafter, eine Zusammensetzung aus dem hebräischen „baal“ (das „Herr“ bedeutet) und „dowor“ = die Sache, also der „Herr der Sache“, der Anführer des Unternehmens. Er verbrachte viel Zeit damit, sich gut zu kochenem, das heißt sich vorzubereiten. Am Ende war er ausgekocht, was aber nicht heißt, dass er stundenlang in einem Kochtopf geschmort hätte, sondern sich einfach nur „gut vorbereitet“ hatte.

Und um nicht auf frischer Tat ertappt zu werden, brauchten sie noch jemanden, der Schmiere stand. Diese Schmiere hat nichts mit Öl oder Fett zu tun. „Schmiere“ kommt vom hebräischen Wort „shmíra“, das schlicht und einfach „Wache“ bedeutet. Sie hatten Massel (das heißt „Glück“) und fanden einen Kaffer (das heißt einen Dummkopf), der bereit war, mitzumachen. Er sagte ihnen allerdings gleich, dass es meschugge sei (das heißt verrückt), den größten Schofel (das heißt Unmensch) der Gegend bestehlen zu wollen. Kies sagte nur: „Red keinen Stuss!“, womit er „Unfug“ meinte. Und Moos pflichtete ihm bei: „Genau! Schluss mit dem Geseier!“ Das ist jiddisch für Gejammer.

Doch so gründlich sie auch alles ausbaldowert und ausgekocht hatten – die Sache wurde zu einem gründlichen Schlamassel. Schla-massel ist das Gegenteil von Massel, also Unglück, Pech. Denn in Reibachs Geldschrank befand sich nicht ein einziger Moo – von Moos, also Geld, ganz zu schweigen. Der Mann war pleite! Das jiddische Wort pletja bedeutet Flucht, denn dass jemand zahlungsunfähig war, erkannte man meistens daran, dass er vor seinen Gläubigern auf der Flucht war. Folglich fehlte nicht nur von seinem Vermögen jede Spur, sondern auch von ihm selbst. Reibach war auf und davon geflattert, einem Vogel gleich, allerdings keinem Adler oder Falken, sondern einem etwas weniger edlem, denn aus dem jiddischen plejte gehjer, also dem, der pleitegeht, wurde im Deutschen durch eine Umdeutung der Pleitegeier.

Zu allem Unglück wurden sie auch noch verraten, denn der Kaffer, der Schmiere stehen sollte, hatte gemosert. Mosern kennt man heute als nörgeln, maulen – ursprünglich bedeutete es anschwärzen, verraten. Vom eigenen Komplizen verraten – das war natürlich mies! Und „mies“ ist ebenfalls jiddisch und bedeutet „gemein“, „bösartig“ und „schlecht“.

Kies und Moos wurden gefasst und kamen in den Knast. Das jiddische Wort knas leitet sich vom hebräischen gĕnạs her, das eigentlich nur Geldbuße bedeutet, aber wie das mit Geldbußen so ist: Wenn man sie nicht begleichen kann, wandert man eben ins Gefängnis. Dort trafen die beiden – na, wen wohl? – genau: Reibach! Nun hatten sie alle Zeit der Welt, um mit diesem Schmock Tacheles zu reden. Das jiddische Wort tachlis bedeutet Endzweck, Vollkommenheit und erlangte im Deutschen die Bedeutung „Klartext“. Und damit ist diese Geschichte am Zoff angelangt. Zoff bedeutete ursprünglich nämlich nichts anderes als Ende. Da man es aber allzu oft erlebte, dass der Zoff mies ausging, eine Sache also ein schlechtes Ende nahm, erlangte Zoff die Bedeutung Ärger, Zank und Streit.

Was am Ende aus Kies, Moos und Reibach geworden ist, darüber weiß der Chronist nichts zu sagen. Sicher ist, sie haben Spuren hinterlassen, denn die vielen jiddischen Wörter bereichern unsere Sprache noch heute.

Von Abzocke bis Zoff: Jiddische Wörter in der deutschen Sprache

Arabische Wörter im Deutschen: Safran, öffne dich!

Der Beitrag Von Tacheles, Schlamassel, Zockern und Ganoven erschien zuerst auf Bastian Sick.

Lieder im Wandel der Zeiten

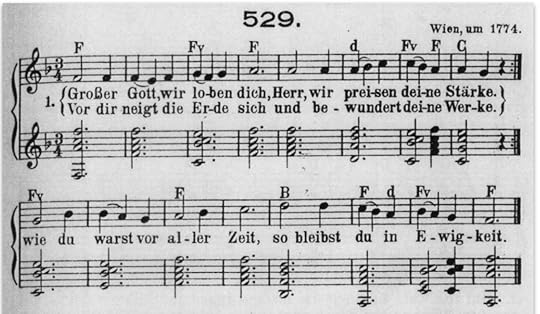

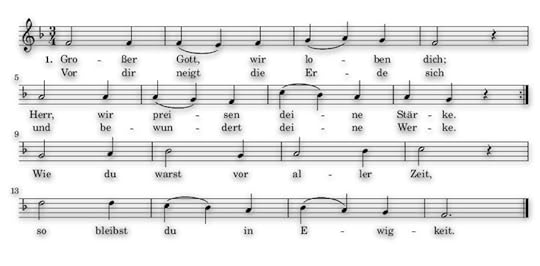

Der Kirche und der Musik bin ich seit meiner frühesten Kindheit verbunden. Mit fünf Jahren – ich konnte noch nicht lesen, geschweige denn Noten lesen – durfte ich dem Kirchenchor meiner Heimatgemeinde Ratekau beitreten. Ich hielt ihm die Treue weit über den Stimmbruch hinaus bis zum Abitur. In diesen Jahren lernte und sang ich mit Begeisterung unzählige Kirchenlieder und Choräle. Eines meiner Lieblingslieder war „Großer Gott wir loben dich“. Das ging damals noch so:

Irgendwann, hinterrücks und ohne mir Bescheid zu geben, wurde die Melodie geändert. Plötzlich ging sie nun so:

Es hatte immer schon verschiedene Versionen des Liedes gegeben, und mit der Einführung eines neuen Evangelischen Gesangbuchs Mitte der neunziger Jahre setzte sich diese ökumenische Fassung durch.

Die Unterschiede mögen einem Laien minimal und unerheblich erscheinen, mir aber nicht. Ich konnte mich bis heute nicht an die andere Melodie gewöhnen. Mit dem Sich-nicht-gewöhnen-Können bin ich zum Glück kein Einzelfall. Schon über den Dichter Matthias Claudius wird berichtet, dass er sich bewusst zum Gottesdienst verspätete, um die Lieder aus dem neuen Gesangbuch, das der dänische König in Wandsbek eingeführt hatte, nicht mitsingen zu müssen. Es waren andere Texte und Melodien, als Claudius sie aus dem Plönischen Gesangbuch in seiner Jugendzeit in Reinfeld kannte.

„Großer Gott wir loben dich“ gehörte aber vermutlich noch gar nicht dazu, denn es konnte sich erst im 20. Jahrhundert als Kirchenlied etablieren. Es galt den Theologen nämlich lange als zu volksliedhaft und nicht für den frommen Gottesdienst geeignet. Melodien, vor allem aber auch die Texte von Kirchenliedern sind immer wieder verändert worden. Dabei spielte der vorherrschende Geschmack der jeweiligen Epoche eine maßgebliche Rolle. Im Pietismus – einer einflussreichen Reformbewegung des 17. Jahrhunderts – wurden viele Texte arg frömmelnd verkitscht, was man in der Aufklärung im 18. Jahrundert wieder auf ein verträgliches Maß zurückzustutzen versuchte.

Allerdings haben sich nicht alle Änderungen halten können. Der Text des Liedes „Wie schön leuchtet der Morgenstern“ aus dem 16. Jahrhundert wurde von den Rationalisten der Aufklärung „bereinigt“:

Wie schön leuchtet der Morgenstern

Voll Gnad und Wahrheit vor dem Herrn,

die süße Wurzel Jesse.

Du Sohn Davids und Jakobs Stamm, mein König und mein Bräutigam,

hast mir mein Herz besessen.

Viel zu kitischig, fanden die Rationalisten der Aufklärung, viel zu unklar, denn was bitte, soll man sich unter der süßen Wurzel Jesse vorstellen? Und sollte man wirklich jedermann singen lassen, Jesus sei sein Bräutigam? Das stand im Widerspruch zur Vernunftslehre der Zeit. Also dichtete man das Lied einfach um:

Wie leuchtet uns der Morgenstern

Voll Gnad und Wahrheit vor dem Herrn

Der Sohn des ich mich tröste.

In seinem Lichte seh ich dich

O Vater, dass dein Sohn auch mich

Vom Leid und Tod erlöste.

So findet es sich in protestantischen Gesangbüchern des 18. und frühen 19. Jahrhunderts. Kein schlechter Text, aber längst nicht so glanzvoll wie der alte. Darum strich man ihn im 20. Jahrundert wieder raus. Heute singen wir wieder die ursprüngliche Version, mit der süßen Wurzel und dem Bräutigam.

Manche Änderungen schienen tatsächlich notwendig, weil der alte Wortlaut nicht mehr richtig verstanden wurde. So hieß es im Lied „Wer nur den lieben Gott lässt walten“ im 17. Jahrhundert noch:

Wer nur den lieben Gott lässt walten /

Und hoffet auf ihn allezeit /

Der wird Ihn wunderlich erhalten /

in aller Noht und Traurigkeit

„Wunderlich“ bedeutete damals offenbar noch „einem Wunder gleich“. Irgendwann aber nahm es eine andere Bedeutung an, nämlich „schräg“, „sonderbar“. Ein wunderlicher Mensch ist ein komischer Kauz. Einen „wunderlichen“ Gott wollte man nicht ernsthaft besingen. So änderte man den Text an dieser Stelle kurzerhand ab, und so steht er noch heute im Gesangbuch:

Wer nur den lieben Gott lässt walten /

Und hoffet auf ihn allezeit /

Den wird er wunderbar erhalten /

in aller Not und Traurigkeit

Die Zeiten ändern sich immer schneller, Moden und Gebräuche werden immer kurzlebiger, und heute kommt es vor, dass man schon nach gerade mal 20 Jahren an einem Text wieder Änderungen vornehmen muss, weil er unzeitgemäß geworden ist. Der von mir sehr geschätzte und verehrte Sänger Udo Jürgens hat mehrere seiner Lieder immer wieder überarbeitet, weil ihn die gesellschaftliche Entwicklung zu überholen drohte. In seinem berühmten Lied „Ein ehrenwertes Haus“ aus dem Jahr 1974 ging es um ein Paar, das in „wilder Ehe“ lebte und deshalb von den anderen Mietern zum Auszug gedrängt wurde. Eine knappe Generation später war die wilde Ehe so normal geworden, dass man sie nicht einmal mehr so nannte. Udo Jürgens ließ den Text überarbeiten. Aus der Zeile

Weil wir als Paar zusammen leben und noch immer ohne Trauschein sind …

wurde im Jahr 2000:

Weil wir hier Partys feiern und weil uns’re Freunde schräge Vögel sind …

Und in seinem Lied „Ich war noch niemals in New York“ hieß es 1982 noch:

Die Frau rief: Mann, wo bleibst du bloß? Dalli, Dalli geht gleich los!

Zehn Jahre später war „Dalli, Dalli“ Geschichte, und Udo ließ seinen Textdichter auch an diesem Lied eine Änderung vornehmen.

Und also sang er nun, etwas stolpernd zwar, dafür aber am Puls der Zeit:

Die Frau rief: He, wo bleibst du, Mann? „Wetten, dass?“ mit Gottschalk fängt gleich an!

Weitere 20 Jahre später ist auch „Wetten, dass?“ Geschichte. Zu einer weiteren Änderung des Textes ist aber nicht mehr gekommen, denn inzwischen hat Udo Jürgens die irdische Konzertbühne verlassen und singt jetzt mit den Engeln im Chor. Vielleicht wird er dort oben ja religiös – dazu ist es hier unten nicht gekommen – und schreibt eine neue Version von „Großer Gott wir loben dich“.

Warten wir’s ab. Eines ist sicher: Das nächste neue Gesangbuch kommt bestimmt.

Der Beitrag Lieder im Wandel der Zeiten erschien zuerst auf Bastian Sick.

August 31, 2017

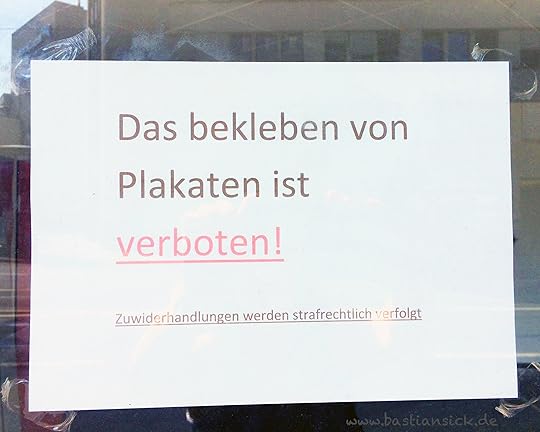

Zur Freude der Plakathersteller

Triumph der Werbewirtschaft: Was einmal plakatiert worden ist, darf nicht mehr überklebt werden.

Schaufenster eines leerstehenden Geschäftes in Düsseldorf, fotografiert von Anke Wolff

Zum nächsten Fundstück: Die dümmsten Bauern

Der Beitrag Zur Freude der Plakathersteller erschien zuerst auf Bastian Sick.

August 30, 2017

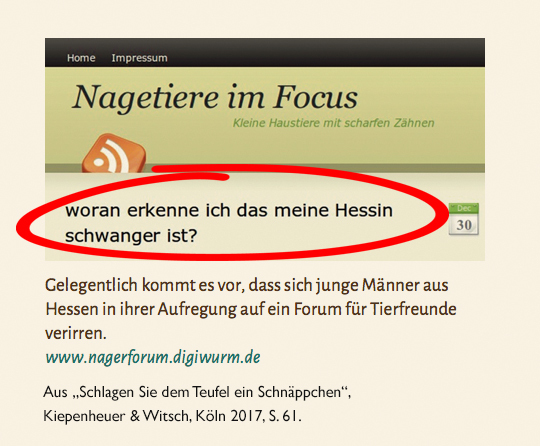

Doppelauftritt in Hessen

Am 14. und 15. September werde ich zu zwei Lesungen nach Hessen reisen. Die erste findet in Friedberg statt, in der Hauptverwaltung der OVAG, die auch Initiator der Lesungen ist. Die zweite am folgenden Tag ist in Lauterbach, dort wiederum in der Alexander-von-Humboldt-Schule. Beide Städte habe ich noch nie zuvor besucht, es wird also eine richtige Entdeckungsreise für mich. Anlässlich der bevorstehenden Lesungen hat die „Gießener Allgemeine Zeitung“ heute in ihrem Magazin „Streifzug“ ein längeres Interview mit mir veröffentlicht, das Sie mit einem Klick aufs Bild in ganzer Länge aufrufen können.

Ich freue mich auf Hessen! Ich lese natürlich nicht nur aus meinem neuen Buch „Schlagen Sie dem Teufel ein Schnäppchen“, wie die Zeitung geschrieben hat, sondern auch aus anderen meiner Werke. Hier aber vorab schon einmal eines meiner Lieblingsfundstücke aus „Schlagen Sie dem Teufel ein Schnäppchen“, in dem es um ganz besondere Hessinnen geht.

Der Beitrag Doppelauftritt in Hessen erschien zuerst auf Bastian Sick.

August 29, 2017

Die dümmsten Bauern …

… haben bekanntlich die dicksten Kartoffeln. (Wer hat behauptet, die Ernte würde dieses Jahr mager ausfallen?)

Landwirtschaftlicher „Outlet“ bei Werl, fotografiert von Björn Ortmann, Lübeck

Zum nächsten Fundstück: DHL kündigt Müllverfolgung an

Der Beitrag Die dümmsten Bauern … erschien zuerst auf Bastian Sick.

August 23, 2017

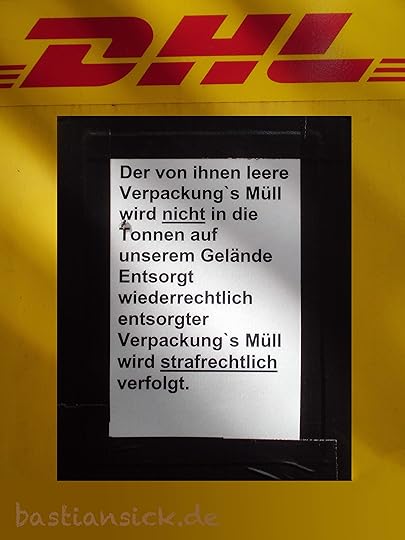

DHL kündigt Müllverfolgung an

In diesem Jahr konnte DHL seine Aktivitäten erfolgreich auf zwei neue Felder ausweiten:

1. Strafrechtliche Verfolgung von Verpackung`s Müll (insbesondere des von Ihnen leere)

2. Entsorgung der deutschen Sprache

DHL-Packstation in Frankurt/Main-Bornheim, eingeschickt von Udo Kern

Zum nächsten Fundstück: Hurra! Diese Eltern dürfen zur Schule gehen!

Der Beitrag DHL kündigt Müllverfolgung an erschien zuerst auf Bastian Sick.

August 21, 2017

Hurra! Diese Eltern dürfen zur Schule gehen!

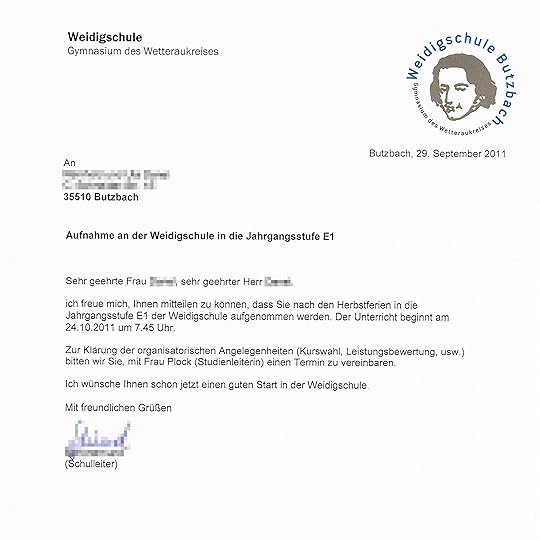

Eigentlich wollten sie nur ihre Tochter aufs Gymnasium schicken. Dann erfuhren die Eltern, dass sie selbst als Schüler angenommen worden sind. Was aus ihrer Tochter werden sollte, blieb ungewiss.

Fundstück aus dem Jahr 2011, eingeschickt von einer Leserin aus Butzbach. Klicken Sie auf das Schreiben, um eine größere Ansicht zu erhalten.

Zum nächsten Fundstück: Aus Mus mach ganz

Der Beitrag Hurra! Diese Eltern dürfen zur Schule gehen! erschien zuerst auf Bastian Sick.

August 14, 2017

Für oder gegen Husten?

Eine Leserin aus Duisburg wollte von mir wissen, ob es richtig sei zu sagen, Hustensaft sei ein Saft für den Husten und Schmerztabletten seien Tabletten für den Schmerz. Denn genau genommen sollen diese Mittel den Husten und den Schmerz ja bekämpfen, daher müsse es doch richtig heißen: Saft gegen Husten und Tabletten gegen Schmerzen. Ein Nasenspray sei zwar eindeutig ein Spray für die Nase, doch ein Erkältungsbad sei ein Bad gegen die Erkältung.

Das ist richtig, dachte ich. Wenn man allerdings zu lange in der Wanne bleibt, bis das Wasser kalt ist, und sich anschließend nicht vernünftig abtrocknet, kann das Bad auch einer Erkältung Vorschub leisten, dann war’s nicht gegen die Erkältung, sondern zugunsten derselben. Ist alles schon vorgekommen.

Nun aber mal Schmerz beiseite. Eines gilt es zu bedenken: Sprache besteht nicht nur aus dem, was gesagt oder geschrieben wird, sondern auch aus dem, was mehr oder weniger bewusst weggelassen wird.

Ein Rheuma-Medikament soll Rheuma natürlich lindern und wäre daher in erster Linie ein „Medikament gegen Rheuma“. Es ist aber nicht falsch, von einem „Medikament für Rheuma“ zu sprechen, wenn man dies als eine Verkürzung versteht. Vollständig könnte es nämlich als ein „Medikament für die Behandlung von Rheuma“ gedacht sein. Dass wir Phrasen verkürzen und Satzteile weglassen, die man als „mitgedacht“ voraussetzen kann, ist ein natürlicher Vorgang und findet ständig und überall statt.

„Für die Kinder gibt es Wurst, und reichlich Limo für den Durst“, reimte jemand in einer Einladung zu einem Grillfest. Auch hier könnte man am „für“ Anstoß nehmen und sagen, dass der Durst doch gelöscht werden soll, die Limo also gegen den Durst ausgeschenkt werde. Dasselbe gilt für den Hunger: So mancher Snack, der uns angeboten wird, ist angeblich „für den Hunger zwischendurch“.

Wir sind es nun einmal gewohnt, zur Präposition „für“ zu greifen, sowie es darum geht, den Nutzen einer Sache zu erklären: Beten für den Frieden, Hilfe für die Bedürftigen, Brot für die Welt. Da ist es fast ein Automatismus, wenn man seinem Kind eine Stulle „für den Hunger“ schmiert, obwohl er doch bekämpft werden soll. Auch wenn der Verzehr der Stulle gegen den Hunger gerichtet ist, so sind das Schmieren der Stulle, das Einwickeln in Butterbrotpapier und auch das Auspacken zugewandte, nicht abgewandte Handlungen, und bei der Zugewandtheit fällt uns nun mal als Erstes für ein.

Die Präposition „gegen“ wird sehr viel seltener benutzt, sowohl im Gesprochenen als auch im Geschriebenen. Nicht nur, weil sie eine Silbe länger ist, sondern hauptsächlich aus Gewohnheit. Wir sind es eher gewohnt, für etwas zu arbeiten, uns für etwas anzustrengen und etwas für jemanden zu tun als gegen etwas zu arbeiten, uns gegen etwas anzustrengen und etwas gegen jemanden zu tun.

Wenn die Mutter beim Überreichen der Stulle sagt „Hier, das ist für dich, für den Schulweg oder für die Pause“, dann hat sie schon dreimal auf „für“ geschaltet, weil sie ihrem Kind eben sehr zugewandt ist. Wenn sie nun noch ein „für den Hunger“ nachlegt, bleibt sie im gleichen Sprachmuster. Das „für“ hätte dann sogar etwas Melodisches. Ein Umschalten in die Gegenrichtung würde zwar der Logik genüge tun, den schönen Gleichklang aber stören.

Zwischen „für“ und „gegen“ muss gar nicht immer ein Gegensatz bestehen. Schon die alten Griechen wussten, dass man etwas gleichzeitig „für“ und „gegen“ jemanden einsetzen kann – zum Beispiel ein hölzernes Pferd als Geschenk für die Trojaner, um sie damit zu vernichten. Das Geschenk der Griechen wurde als Danaergeschenk zum geflügelten Wort.

Moderne Danaergeschenke sind zum Beispiel Ameisenpulver und Mückenspray: Es sind Gaben für die Ameisen und für die Mücken (auch wenn ihnen diese Gaben nicht bekommen) – und wirken gegen ihre Verbreitung.

Darum sind auch Alarmanlagen für Einbrecher gedacht und Mäusefallen für Mäuse. Und da auch die Hustenerreger mittels der Gabe von Saft in die Falle tappen sollen, ist das „für“ beim „Saft für den Husten“ nicht nur als Verkürzung, sondern auch als Danaergeschenk für die Bazillen zu verstehen.

Um sich nicht ständig zwischen „für“ und „gegen“ (früher auch noch häufiger: „wider“) entscheiden zu müssen, hat unsere Sprache einen äußerst raffinierten Trick entwickelt, der sie gegenüber allen anderen Sprache auszeichnet: die Möglichkeit der Zusammensetzung. Die Frage, ob man in der Apotheke nach einem Saft für oder gegen den Husten fragen soll, stellt sich nicht, wenn man einfach einen „Hustensaft“ verlangt.

Manchmal kommt man mit der Frage „für“ oder „gegen“ auch nicht weiter. Haarshampoo ist für das Haar und Schuppenshampoo gegen Schuppen, aber wofür oder wogegen ist Avocadoshampoo? Wenn Sie diese Frage beantworten können, dann wissen Sie auch, woraus Hustenbonbons gemacht sind.

Weiteres zum Thema Präpositionen:

Eine Hommage für, an oder auf jemanden?

Ist man auf oder nach etwas verrückt?

Der Beitrag Für oder gegen Husten? erschien zuerst auf Bastian Sick.

Bastian Sick's Blog

- Bastian Sick's profile

- 30 followers