Bastian Sick's Blog, page 2

September 22, 2022

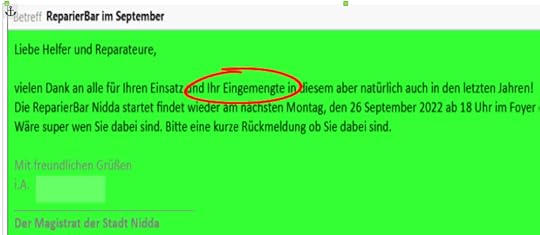

Die vermutlich schönste Eindeutschung des Wortes »Engagement«

Der Beitrag Die vermutlich schönste Eindeutschung des Wortes »Engagement« erschien zuerst auf Bastian Sick.

September 20, 2022

Der ultimative Beweis …

Gegen Dummheit hilft auch impfen nichts.

Gesehen in Frankenthal (Rheinland-Pfalz), eingeschickt von Dr. Ulrike Arras

Der Beitrag Der ultimative Beweis … erschien zuerst auf Bastian Sick.

April 25, 2022

In Hamburg sagt man »Moin«

Vor Kurzem traf ich mich mit meinem alten Freund Ary in Hamburg. Wir wollten einen Happen essen und landeten im Lokal »Ahoi« von Steffen Henssler. Die Wände im Inneren waren mit Wegweisern und Schildern dekoriert. Auf einem stand »In Hamburg sagt man Moin«. Das las sich so, als sei das schon immer so gewesen. Ary, der mittlerweile 79 ist und 50 Jahre lang für das Hotel »Reichshof« gearbeitet hat, die meiste Zeit davon als Empfangschef, konnte sich aber nicht erinnern, dass man sich dort früher mit »Moin« begrüßt hätte. Nicht, dass »Moin« für den »Reichshof« nicht fein genug gewesen wäre – man kannte es einfach nicht. »Zu meiner Zeit hieß es noch Tach«, sagte Ary. »Ich sach noch heute Tach – und tschüschen.«

Meine Erinnerungen sind ähnlich: Als Holsteiner bin ich mit »Morgen!«, »Tach!« und »Nabend!« aufgewachsen. Der Vater meiner Schulfreundin Silke aber begrüßte mich stets mit einem fröhlichen »Moin!«, was mir damals immer etwas seltsam vorkam. Denn wie viele andere Menschen auch, hielt ich es für eine Verkürzung des Wortes »Morgen«. Silkes Vater, ein gebürtiger Nordfriese, sagte »Moin« aber auch am Mittag und am Nachmittag. Zu welcher Tageszeit ich auch kam, ich wurde von ihm immer mit »Moin« begrüßt.

Was dieses Wort tatsächlich bedeutet und woher es stammt, lernte ich erst einige Jahre später. Als Student fing ich an, Niederländisch zu lernen, und da gibt es das Wort »mooi«, das »schön« und »gut« bedeutet. »Een mooie dag« ist auf Deutsch »ein schöner Tag«. Im Friesischen, das irgendwo zwischen Niederländisch, Platt und Dänisch angesiedelt ist, gibt es das Wort »moi« auch, und nun verstand ich, wieso Silkes Vater »Moin« auch am Abend sagen konnte: weil es einfach nur »Guten!« heißt. Das fehlende »Morgen«, »Tag« oder »Abend« muss man sich jeweils hinzudenken.

Dass »Moin« weit über die Grenzen Frieslands hinaus so bekannt und populär wurde, haben wir höchstwahrscheinlich einer Comicfigur zu verdanken, und zwar »Werner« von Rötger Feldmann alias Brösel. Werner ist nämlich in Angeln zu Hause, wo sich norddeutsches Platt und Friesisch vermischen. Die ersten Comicalben erschienen bereits in den Achtziger-Jahren, doch der Durchbruch zur Kultfigur folgte erst mit den Zeichentrickfilmen in den Neunzigern. Werner hat so manches regionale Wort salonfähig gemacht und das ein oder andere sogar erfunden, wie zum Beispiel das lautmalerische Wort »fump«, das das Geräusch beim Öffnen einer Bügelflasche nachahmt.

Wenn der Inhaber des »Ahoi« behauptet, in Hamburg sage man »Moin«, als sei das eine unumstößliche Tatsache, beweist er, dass er nicht viel von hanseatischer Tradition versteht. Das zeigt sich auch in seinem Restaurant, das zwar modern, aber nicht besonders gemütlich ist. Ary und ich beschließen daher, doch lieber zu »Daniel Wischer« zu gehen – mit einem freundlichen »tschüs«, denn das sagt man in Hamburg tatsächlich schon immer, wie Heidi Kabel einst sang.

Gegen das Grußwort »Moin« ist allerdings nichts einzuwenden, es ist im Gegenteil überaus erfreulich, dass ein friesisches Wort derartige Bekanntheit erlangt hat. Selbst mein Tourleiter Joe, der mich jahrelang zu meinen Lesungen begleitet hat, liebte das »Moin«, obwohl er aus dem Sauerland stammte. Was die oft gehörte Doppelung dieses Wortes betrifft, so halte ich es aber lieber wie mein Niendorfer Nachbar Oliver, dem der »Strand-Kiosk« gehört. Auf die Rückseite seiner Visitenkarte hat er das schöne Zitat gedruckt:

Es heißt »Moin«. »Moin, Moin« ist schon Gesabbel.

© Bastian Sick 2022

Der Beitrag In Hamburg sagt man »Moin« erschien zuerst auf Bastian Sick.

January 28, 2022

Krötenstühle, Piepschaum und Knüffelbiester

Über Weihnachten war ich bei meiner Cousine in Amsterdam. Ich mag die Stadt und überhaupt die Niederlande. Vor allem natürlich mag ich meine Cousine. Sie war auch der Grund, dass ich irgendwann angefangen habe, Niederländisch zu lernen. Anfangs klang diese Sprache für mich einfach nur drollig. Mittlerweile ist sie mir sehr ans Herz gewachsen. Sie ist dem Deutschen sehr ähnlich, vor allem dem Niederdeutschen, und wer Platt schnackt, der kann vieles von dem verstehen, was Niederländer sagen. Beide Sprachen haben unverkennbar dieselben Wurzeln. Ab dem 16. Jahrhundert ging Niederländisch aber zunehmend eigene Wege. Zum Beispiel entschied man sich dafür, das Wort „varen“ (= fahren) ausschließlich für die Fortbewegung auf dem Wasser zu verwenden. Wenn der Niederländer mit dem Auto, dem Bus oder dem Zug fährt, dann „reitet“ er, denn „mit dem Auto fahren“ heißt im Niederländischen „met de auto rijden“. Gefahren wird im Niederländischen nur zu Wasser; zu Land wird stets geritten.

Fahrräder in Amsterdam

Fahrräder in AmsterdamOder „gefietst“. Das bedeutet „Rad gefahren“. Der Ursprung des Wortes „fiets“ für Fahrrad gab den Sprachwissenschaftlern lange Zeit Rätsel auf. Ausgerechnet dieses Wort, das in Holland so selbstverständlich ist wie Tulpen und Käse, konnte man sich nicht erklären. Ein belgischer Sprachexperte hat aber nun herausgefunden, dass es vermutlich vom deutschen Wort „Vize“ stammt. Denn als das Fahrrad im 19. Jahrhundert aufkam, wurde es in Deutschland zunächst als „Vizepferd“ bezeichnet, als Ersatzpferd. Im Rheinischen zu „Viez“ verkürzt, gelangte das Wort ins Niederländische, wo es sich bis heute gehalten hat.

Viele niederländische Wörter sind den deutschen so ähnlich, dass man ihre Bedeutung zu kennen glaubt. Doch dabei liegt man schnell daneben. Denn oft hat sich die Bedeutung verschoben, sodass die vermeintlichen gleichbedeutenden Wörter zu sogenannten falschen Freunden geworden sind. Zum Schrank sagen die Niederländer „kast“, und was bei uns ein Kasten oder ein Karton ist, das nennen die Niederländer „doos“. Zur Dose sagen sie wiederum „blik“, was mit dem deutschen Wort „Blech“ verwandt ist.

Zu einem Haus, das renoviert worden ist, sagen die Niederländer »verbouwd«. Für uns klingt das so, als sei es unzugänglich geworden. Und nachdem das Haus „verbaut“ worden ist, wird es „verkocht“ – was aber nicht bedeutet, dass es zu lange gegart worden ist. „Verkocht“ ist Niederländisch für „verkauft“. Und wo wir gerade beim Kaufen sind: „einkaufen“ heißt auf Niederländisch nicht etwa „inkopen“ – das wäre viel zu leicht. Dafür sagt man »boodschappen doen“ – was nach Botschaften klingt und aus einer Zeit stammt, als man nicht selbst zum einkaufen ging, sondern sein Dienstpersonal auf Botengänge schickte. Für das Wort „bestechen“ verwenden die Niederländer ebenfalls ein wort, das »kaufen« enthält: „omkopen“ – wörtlich übersetzt „umkaufen“, was sehr bildlich ist.

Bildlich sind auch viele andere Wörter im Niederländischen. Ein Pilz zum Beispiel ist ein „paddestoel“. Das Wort „pad“ bedeutet „Kröte“, ein „paddestoel“ ist also ein Krötenstuhl. Vor meinem geistigen Auge sehe ich dabei immer eine Kröte, die nach Feierabend im Wald an die Bar geht, sich auf einen Pilzhocker setzt und ein Bier bestellt. Warum auch nicht? Im Plattdeutschen gibt es für den Pilz das Wort »Poggenstöhl«, was unverkennbar mit »paddestoel« verwandt ist. Meine Cousine kombinierte sogleich, dass der Name des Edelküchen-Herstellers Poggenpohl demnach so viel wie Krötentümpel bedeutet – was gerade für eine Edelküche sehr passend ist.

Für Styropor haben die Niederländer das herrliche Wort „piepschuim“ (Piepschaum) erfunden. Und zum Stofftier sagen sie „knuffelbeest“ (Knüffelbiest). Als ich das Wort für Kopfhörer lernte, musste ich schallend lachen, denn das ist im Niederländischen „een koptelefoon“ (ein Kopftelefon). Die Niederländer konnten offenbar schon telefonieren, als wir nur hören konnten.

Beim Kartenspiel mit meiner Cousine wird viel „gespart“, zum Beispiel Damen oder Asse, denn was im Deutschen „horten“ oder „sammeln“ bedeutet, heißt auf Niederländisch „sparen“. Wenn meine Cousine mal wieder am Gewinnen ist und ich ihr auf Niederländisch sage, sie solle „niet gierig“ werden, verbessert sie mich stets, denn das niederländische Wort „gierig“ bedeutet auf Deutsch „geizig“. Unser „gierig“ hingegen heißt auf Niederländisch „hebzuchtig“ (habsüchtig). So dicht beieinander, und doch so verschieden. Im Niederländischen gibt es zwar das Wort „liefde“ (Liebe), und man kann auch jemanden „lief hebben“ (lieb haben), aber es gibt nicht das Verb „lieven“ für „lieben“. Das wird im Niederländischen mit dem Wort „houden“ (= halten, im Sinne von „etwas von jemandem halten“) ausgedrückt. Wenn man auf Niederländisch jemandem sagen will, dass man ihn liebt, dann sagt man „ik hou van jou“, was ein bisschen wie „ich hau’ dich gleich!“ klingt. Liebe und Schmerz liegen bekanntlich dicht beieinander, genau so dicht wie Niederländisch und Deutsch.

© Bastian Sick 2022

Der Beitrag Krötenstühle, Piepschaum und Knüffelbiester erschien zuerst auf Bastian Sick.

August 18, 2021

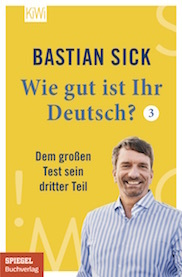

»Wie gut ist Ihr Deutsch? 3«

Dem großen Test sein dritter Teil

Was ist eine Kaltmamsell? Ist der Feinschmecker ein Gourmand, ein Gourmet, ein Bonvivant oder ein Sommelier? Wie nennen die Berliner den Berliner? Und wer war eigentlich die ursprüngliche treulose Tomate? Zum dritten Mal lädt Bestsellerautor Bastian Sick zum großen Deutschtest, und wieder wartet er nur mit den erlesensten und spannendsten Fragen auf. Manche sind leicht, manche sind schwer, die Antworten jedoch sind ausnahmslos immer faszinierend! Kurioses, Kniffliges und Humorvolles – rund um Wortschatz, Grammatik, Rechtschreibung oder Sprachgeschichte – lösen Aha-Momente aus und führen zu neuen Perspektiven auf die deutsche Sprache. Und manchmal auch zur Aufklärung des ein oder anderen verbreiteten Missverständnisses. Hätten Sie es schon vorher gewusst? Finden Sie es heraus! Ein Quiz mit Witz und Verstand sowie mit lustigen Illustrationen und neuen Exemplaren der legendären Sick’schen Fundstücke.

Pressetext Kiepenheuer & WitschDer Beitrag »Wie gut ist Ihr Deutsch? 3« erschien zuerst auf Bastian Sick.

July 26, 2021

Das Verschwinden des Genitiv-s

Eine Freundin hat zum Geburtstag ein Kochbuch bekommen mit dem Titel „Die Küche des Orient“. Verwundert fragte sie mich, ob es nicht „des Orients“ heißen müsse. „Das ist doch ein weiterer Beleg für das Verschwinden deines geliebten Genitivs!“ Ich beruhigte sie: Bei männlichen und sächlichen Namen, die im Genitiv stehen, ist es nicht zwingend erforderlich, ein Genitiv-s anzuhängen, wenn ihnen ein „des“ vorausgeht. Ob es „die Küche des Orient“ oder „des Orients“ heißen muss, hängt davon ab, ob man „Orient“ als ein normales Hauptwort oder als ein Namenwort auffasst. Beides lässt sich vertreten. Dasselbe gilt für nicht alltägliche Fremdwörter wie „Cashflow“ oder „Arrondissement“, die im Genitiv ein „s“ erhalten können, aber nicht müssen. Bei der „Kulturgeschichte des Kaffee“ würde ich indes zu „des Kaffees“ raten, da das Wort „Kaffee“ allein schon aufgrund seiner verdeutschten Schreibweise nicht länger den Charakter eines Fremdworts hat.

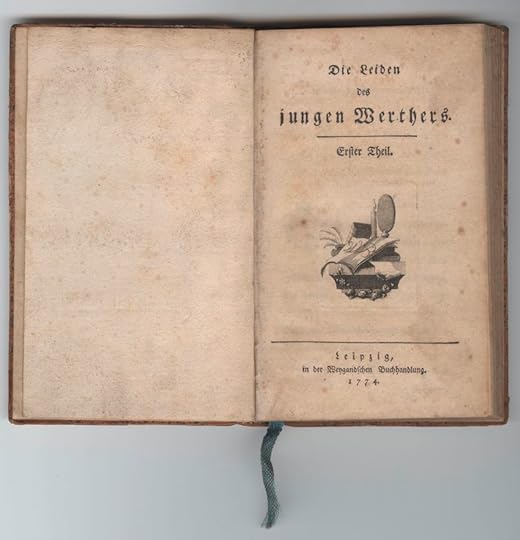

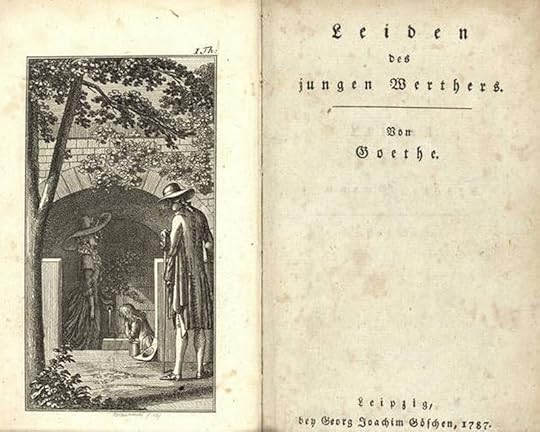

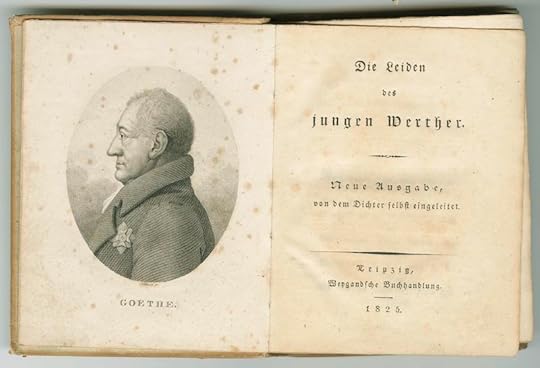

Beispiele wie „die Küche des Orient“ oder „die Kommandeure des neuen China“ sind keine Belege für einen aktuellen Rückgang des Genitivs. Denn der kommt immer noch ausreichend im gebeugten Artikel „des“ zur Geltung. Der Wegfall des „s“ am Wortende ist vielmehr das Ergebnis einer Entwicklung, die schon vor 200 Jahren einsetzte. Ein berühmtes Beispiel liefert uns Goethes Werk „Die Leiden des jungen Werthers“, das bei seiner Erstveröffentlichung im Jahre 1774 noch ein „s“ am Ende aufwies. 50 Jahre später wurde das Werk in einer Jubiläumsausgabe unter dem Titel „Die Leiden des jungen Werther“ herausgebracht – ohne Genitiv-„s“. Auf Wikipedia steht zwar zu lesen, das Genitiv-„s“ sei bereits bei der Überarbeitung des Romans im Jahre 1787 weggefallen. Das ist jedoch nicht richtig. Goethe hatte zwar zahlreiche Änderungen an Schreibweisen und Formulierungen vorgenommen und inhaltlich einiges ergänzt, aber das Genitiv-s beim Werther hatte er damals noch gelassen. Stattdessen strich er den bestimmten Artikel „die“ und verkürzte den Titel zu „Leiden des jungen Werthers“. Erst 1825 fiel das Genitiv-„s“ weg. Mit dieser Verkürzung trug Goethe dem Sprachwandel seiner Zeit Rechnung: Die starke Beugung des Eigennamens hinter dem gebeugten Artikel „des“ war im 19. Jahrhundert mehr und mehr aus der Mode gekommen, da man sie als hyperkorrekt und letztlich unschön empfand.

Diese Auffassung hat sich bis heute gehalten. Mein Freund, der erfolgreiche Musiker Christian Bruhn, legt sogar großen Wert darauf, dass man „die Lieder des Christian Bruhn“ und nicht „des Christian Bruhns“ schreibt, da er oft genug fälschlicherweise als „Herr Bruhns“ angesprochen worden ist. „Ich freue mich über jeden schönen Genitiv“, sagte er mir mal. „Aber nicht bei meinem Namen, da führt er nur zu Missverständnissen.“

In einem Internetforum stellte ein Schüler, der sich aufs Abitur vorbereitete, die Frage, ob es denn nun korrekt „die Leiden des jungen Wärters“ oder „des jungen Wärter“ heißen müsse. Ein anderer antwortete ihm: „Wenn es sich dabei um einen Gefängniswärter handelt, ist die Sache eindeutig. Ob du damit das Abi schaffst, ist allerdings weniger eindeutig.“

Erstveröffentlichung aus dem Jahre 1774. Der Name des Verfassers fehlte hier, denn das Werk erschien zunächst anonym.

Erstveröffentlichung aus dem Jahre 1774. Der Name des Verfassers fehlte hier, denn das Werk erschien zunächst anonym. Titelblatt der Neufassung aus dem Jahr 1787, noch mit Genitiv-„s“

Titelblatt der Neufassung aus dem Jahr 1787, noch mit Genitiv-„s“ Titelblatt der Jubiläumsausgabe aus dem Jahr 1825, ohne Genitiv-„s“

Titelblatt der Jubiläumsausgabe aus dem Jahr 1825, ohne Genitiv-„s“

Der Beitrag Das Verschwinden des Genitiv-s erschien zuerst auf Bastian Sick.

March 15, 2021

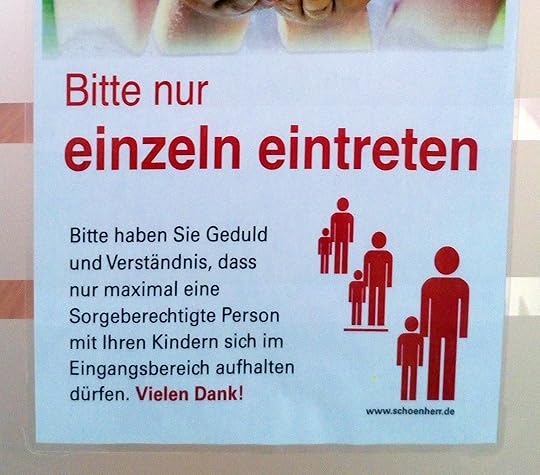

Zur Sorge berechtigt

Dieser Text berechtigt zu einiger Sorge. Bis »Geduld und Verständnis« konnte man ihm noch folgen, dann geriet er zwischen Groß- und Kleinschreibung und zwischen Singular und Plural völlig außer Kontrolle. An der Stelle, an der meine Kinder irgendwelchen fremden Person im Eingangsbereich anvertraut werden sollten, war es mit meiner Geduld und meinem Verständnis dann endgültig vorbei.

Zahnarztpraxis in Buxtehude, eingeschickt von Steffen Diethelm aus Stade

So wäre es übrigens korrekt gewesen: »Bitte haben Sie Geduld und Verständnis, dass sich nur maximal eine Person (mit ihren Kindern) im Eingangsbereich aufhalten darf.«

Zum nächsten Fundstück: Und ewig schuften die Erben

Der Beitrag Zur Sorge berechtigt erschien zuerst auf Bastian Sick.

February 24, 2021

Und ewig schuften die Erben

Sigrid war zutiefst enttäuscht: Statt Geld oder Immobilien hatte Sie von Ihrem Vater nur jede Menge Arbeit geerbt. Zum Glück fand sie eine Firma, die ihr bei der Beseitigung helfen konnte.

Sigrid war zutiefst enttäuscht: Statt Geld oder Immobilien hatte Sie von Ihrem Vater nur jede Menge Arbeit geerbt. Zum Glück fand sie eine Firma, die ihr bei der Beseitigung helfen konnte. Baustelle am Goslarer Ufer in Berlin-Charlottenburg, fotografiert von Dagmar Schmauks

Zum nächsten Fundstück: Rutschgefahr!

Der Beitrag Und ewig schuften die Erben erschien zuerst auf Bastian Sick.

January 19, 2021

Pellen oder schälen?

Frage eines Lesers aus Wasserburg (Bayern): Meine Frau und ich haben ein sprachliches Problem. Es geht um pellen oder schälen. Meine Frau, eine echte Schwäbin, schält Bananen und Eier. Ich als Norddeutscher pelle Eier und Bananen. Wie lautet die Regel hierzu? Wir würden das gerne erklärt bekommen.

Antwort des Zwiebelfischs: Der Unterschied zwischen »pellen« und »schälen« ist zunächst einmal ein regionaler. Die Pelle und das davon abgeleitete Verb »pellen« sind nämlich niederdeutsche Wörter, die ihrerseits auf ein altfranzösisches »peler« zurückgehen, das sich aus dem lateinischen Wort »pellis« (Haut, Fell) gebildet hat.

Seit dem 12. Jahrhundert ist das Wort »Pelle« im niederdeutschen Sprachgebiet nachweisbar, im 15. Jahrhundert dann auch im Hochdeutschen. Die häufigste Verwendung fand es zunächst bei der Wurst. Was für die einen der Naturdarm oder Saitling, ist für die anderen die Wurstpelle. Mit der Einführung der Kartoffel im 17. Jahrhundert fand das Wort »Pelle« einen weiteren wichtigen Träger.

Möglicherweise wäre das niederdeutsche Verb »pellen« vom hochdeutschen »schälen« völlig verdrängt worden, hätte sich zwischen den beiden nicht eine semantische Unterscheidung ergeben. Man unterscheidet nämlich bei der Kartoffel das Entfernen der rohen Schale vom Abziehen der gekochten Schale. Rohe Kartoffeln werden geschält, mit Schale gekochte Kartoffeln werden gepellt. (Daher nennt man diese Kartoffeln auch Pellkartoffeln.)

Die Unterscheidung zwischen rohem Schälen und gekochtem Pellen ist zwar sinnvoll, sie ist jedoch kein in Stein gemeißeltes Gesetz und gilt längst nicht überall. In Österreich werden auch Pellkartoffeln geschält, weil das Verb »pellen« dort keine Verbreitung gefunden hat. Verwandt mit dem Wort »pellen« sind die ähnlich klingenden Verben »pulen« (herausklauben) und »palen« (Erbsen entschoten), die ebenfalls niederdeutschen Ursprungs sind und wohl ebenso wenig bis nach Österreich vorgedrungen sein dürften.

Einige Menschen glauben, der Unterschied zwischen schälen und pellen liege darin, ob man ein Hilfsmittel (sprich: ein Schälmesser) verwendet oder nicht. Schälen sei das Entfernen der Schale mittels eines Messers, pellen sei die Entfernung mit den bloßen Fingern.

Das ist aber nur teilweise richtig, denn das Abziehen der Haut bei Pellkartoffeln wird auch dann »pellen« genannt, wenn man dabei ein Messer verwendet – was ich übrigens jedem empfehlen würde, denn selbst nach dem Abschrecken mit kaltem Wasser sind gekochte Kartoffeln noch so heiß, dass man sie nur mit spezieller Pellkartoffelgabel (umgangssprachlich auch Kartoffelpieker genannt) festhalten kann, will man sich beim Abziehen der Pelle nicht die Finger verbrühen.

Die Unterscheidung richtet sich nicht nach dem verwendeten Hilfsmittel, sondern nach der Adhäsion der Schale, das heißt nach ihrer Haftung. Lässt sie sich leicht vom Fruchtkörper abziehen, spricht man, zumindest bei uns in Norddeutschland, von »pellen«. Sitzt sie aber fest und muss heruntergeschnitten werden, so spricht man von »schälen«.

Rohe Äpfel werden demnach geschält; Bratäpfel hingegen lassen sich pellen. Der Norddeutsche geht noch einen Schritt weiter und wendet »pellen« bei allen Früchten an, deren Schale sich auch im rohen Zustand leicht abziehen lässt. So spricht er zum Beispiel bei Clementinen von »pellen«, weil deren Schale sich mühelos lösen lässt. Das Häuten einer Tomate kann sowohl schälen als auch pellen genannt werden. Meistens wird empfohlen, die Tomaten vorher mit kochendem Wasser zu übergießen, damit sich die Haut vom Fruchtkörper löst. Das wäre dann ein ähnlicher Effekt wie bei der Pellkartoffel und das Verb »pellen« somit berechtigt. Bei Apfelsinen hingegen sitzt die Schale oft fester, sodass man wohl eher von schälen als von pellen spricht.

Nach dieser Definition müsste man auch bei einer Banane von »pellen« sprechen können, da sich ihre Schale in der Regel widerstandslos abziehen lässt. Dennoch erscheint es mir, obwohl ich selbst Norddeutscher bin, üblicher, bei der Banane von »schälen« zu sprechen. Ich habe auch nie gehört, dass jemand auf einer »Bananenpelle« ausgerutscht sei. Möglicherweise aber sieht das jemand, der mit Platt aufgewachsen ist, anders und sagt auch bei der Banane »pellen«. Im Internet kommt man auf ein paar hundert Treffer (meistens für Rezepte), wenn man »Banane pellen« eingibt. Gibt man »Banane schälen« ein, sind es über 50.000 Treffer.

Auch bei Zwiebel verwenden viele Rezeptschreiber das Wort »pellen«. Ich halte es hier aber eher mit Günter Grass, dessen 2006 erschienenes autobiografisches Werk nicht »Beim Pellen der Zwiebel« hieß.

Beim Frühstücksei wiederum verwende auch ich das Verb »pellen«, weil es – wie die Pellkartoffel – gekocht ist. Dass Eier gepellt werden, belegt auch die Redewendung »wie aus dem Ei gepellt« für einen sorgfältig gekleideten Menschen. Aber auch hier wird ein Österreicher wohl »schälen« sagen.

Übrigens können nicht nur Früchte, Würste und Eier gepellt werden, sondern auch der Mensch. Der hat ja bekanntlich auch eine Pelle, wie sich in der Redewendung »jemandem auf die Pelle rücken« zeigt, die allerdings auch eher norddeutsch ist. So spricht man im Norden Deutschlands vom »Pellen der Haut«, wenn sich durch einen Sonnenbrand verbrannte Haut regeneriert und sich die abgestorbene obere Hautschicht in Fetzen vom Körper ziehen lässt. Im Süden Deutschlands spricht man hingegen auch hier vom Schälen.

Fazit: »Pellen« ist vor allem im norddeutschen Sprachraum verbreitet und bedeutet »Abziehen der Haut« – ob mit bloßen Fingern oder einem Messer spielt keine Rolle, es kommt lediglich darauf an, ob sich die Schale/Haut abziehen lässt. Muss sie heruntergeschnitten werden, so spricht man von »schälen«. Nur die Banane legt sich in dieser Frage krumm, aber das liegt bekanntlich in ihrer Natur.

© Bastian Sick 2021Zum Thema Norddeutsch:

So schnackt der Norden

Wie lang und breit ist Mecklenburg?

Der Beitrag Pellen oder schälen? erschien zuerst auf Bastian Sick.

January 10, 2021

Frohes (N/n)eues Jahr!

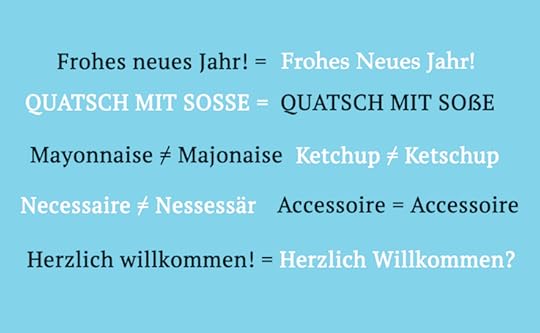

Da wir bereits mitten im Januar sind, mag es vielleicht zu spät sein, Ihnen allen ein frohes neues Jahr zu wünschen. Lassen Sie mich dennoch ein paar Worte über das neue Jahr verlieren, genauer gesagt über das Wort »neue« im »frohen neuen Jahr«. Das konnte man nämlich bis vor ein paar Jahren nur kleinschreiben. Schließlich ist es ein Adjektiv. Doch seit 2017 ist es erlaubt, das »neue« im »frohen neuen Jahr« großzuschreiben.

Wer nämlich geglaubt hat, die Rechtschreibreform sei seit 2006 endgültig abgeschlossen, der befindet sich im Irrtum. Zwar bestand die Rechtschreibkommission, die für die Änderungen verantwortlich war, nur bis 2004, doch wurde sie danach vom »Rat für deutsche Rechtschreibung« abgelöst. Und der hat seitdem immer wieder neue Änderungen beschlossen, von denen die überwältigende Mehrheit der Deutschen allerdings kaum etwas mitbekam.

So wurde 2017 außerdem beschlossen, den Großbuchstaben Eszett zuzulassen. Er sieht aus wie ein Mittelding zwischen dem kleinen ß und dem großen B, nämlich so: ẞ. Aus »Quatsch mit Soße« wird in Versalien nun »QUATSCH MIT SOẞE«. Es wird aber noch eine ganze Weile dauern, bis das große Eszett auf allen Tastaturen zur Verfügung steht. Vorerst jedenfalls darf man das Eszett weiterhin zu Doppel-S auflösen und »QUATSCH MIT SOSSE« schreiben. Der ostdeutsche »Duden« aus Leipzig hatte schon in den 60er-Jahren versucht, das große Eszett zu etablieren, und war als »Der GROẞE DUDEN« erschienen. Aber damals war die Zeit wohl noch nicht reif dafür.

Manches wurde vom Rechtschreibrat auch still und leise wieder einkassiert. Die 1996 eingedeutschten Schreibweisen »Ketschup«, »Majonäse«, »Joga« und »Wandalismus« wurden 2016 wieder für ungültig erklärt. Was eben noch richtig, war nun null und nichtig. Das »Necessaire« durfte man seit 1996 »Nessessär« schreiben – seit 2016 darf man’s nicht mehr. Offenbar haben zu wenig Menschen davon Gebrauch gemacht. (Vermutlich weil die wenigsten wissen, was ein Necessaire überhaupt ist, und wer es weiß, der wusste eben auch immer schon, wie es geschrieben wird, und brauchte die eingedeutschte Form nicht.) Am nicht weniger komplizierten Wort »Accessoires« haben die Reformer von 1996 übrigens nichts geändert. (Da hat man wahrscheinlich gar nicht gewusst, wo man anfangen soll.) Dafür brauchte man später auch nichts zurückzunehmen. Von meinen Lesern bekomme ich dennoch immer mal wieder Fotografien von Ladenschildern geschickt, auf denen »Accessuar’s« oder »Assessouarts« angeboten werden.

Jetzt darf man also das »neue« im »neuen Jahr« großschreiben – mit der Begründung, dass das »Neue Jahr« von vielen offenbar als ein feststehender Begriff angesehen wird. Man könnte zwar dagegenhalten, dass das »Neue Jahr« doch jedes Jahr ein anderes ist, wie kann es da feststehend sein? Aber wir wollen mal nicht kleinlich sein.

Was ein feststehender Begriff ist, entscheiden schließlich immer noch wir alle. Vermutlich wird man auch bald das kleine »willkommen« in »Herzlich willkommen!« großschreiben dürfen, weil das ohnehin schon sehr viele so machen. Der Drang zur Großschreibung lässt sich nur schwerlich unterdrücken. Freuen Sie sich daher schon jetzt schon auf meine Nächste Neue Kolumne!

Der Beitrag Frohes (N/n)eues Jahr! erschien zuerst auf Bastian Sick.

Bastian Sick's Blog

- Bastian Sick's profile

- 30 followers