António Lobo Antunes's Blog, page 6

September 3, 2023

Carlos Maria Bobone: O cordeiro com nome de Lobo - crítica a A Última Porta Antes Da Noite

O cordeiro com nome de Lobo

Que é a última, já Lobo Antunes oanuncia há demasiado tempo para acreditarmos; que é porta, porém, é mais fácilde crer: à barreira estilística, cheia de ademanes e construções espaventadas,basta uma chave universal para que desvele o nada por trás dela. O leitor nadatema: que abra a porta e que se embrenhe na noite. Não vá a escuridão escondera chave, Lobo Antunes providenciou antes uma série de chavões, que não correm orisco de passar em claro.

Que é a última, já Lobo Antunes oanuncia há demasiado tempo para acreditarmos; que é porta, porém, é mais fácilde crer: à barreira estilística, cheia de ademanes e construções espaventadas,basta uma chave universal para que desvele o nada por trás dela. O leitor nadatema: que abra a porta e que se embrenhe na noite. Não vá a escuridão escondera chave, Lobo Antunes providenciou antes uma série de chavões, que não correm orisco de passar em claro.Se tem mestria estilística? Claro quesim; mas acima de tudo faz dela uma chave-mestra que dá a volta a imprecisões ebanalidades, desemperra a história e abre caminho a uma infinitude de históriasparalelas. O enredo é curto, não mais do que a história de um grupo que decidematar um homem e desfazer-lhe o corpo em ácido. Uns volteios estilísticos e játemos uma colecção de infâncias infelizes em lembrança giratória, ora um oraoutro, depois entrecortam-se e repetem-se as cenas, e temos um volume pontilhadode vidrinhos pronto para impressionar à distância.

Porque à distância tudo parecearrojado: são frases caóticas, variação de sujeitos na mesma frase, frasesinterrompidas, omissão de palavras, repetição psicótica de temas e de palavras,ritmos vertiginosos e sinédoques audaciosas. Com o avançar da leitura, porém,apercebemo-nos dos esquematismos destas pretensas vanguardas.

Lobo Antunes parece querer dar umanova pele à língua, de uma maneira que podia ser interessante. De facto, na suatorção da gramática, podia haver uma tentativa de testar os limites dacompreensibilidade da linguagem. Isto é, a gramática é importante enquantosistema de precisão. É a garantia de que aquilo que é dito é percebido da mesmaforma por quem ouve. Se conseguimos encontrar uma maneira de garantir a mesmafunção sem recorrer aos mesmos mecanismos, é quase como se inventássemos alíngua de novo. Mais, se é mais ou menos pacífico que as estruturas dopensamento condicionam o próprio pensamento, a destruição dessas estruturasalarga realmente a cabeça. E, nalguns momentos, Lobo Antunes consegue-o como umgrande:

«E de cada vez que falávamos nãouma voz apenas com tanto cimento oco por ali, uma segunda voz palavrastrocadas, uma terceira sílabas somente que se reuniam e afastavam».

Toda a frase é interessante, sejapelos verbos omissos, a reduzir a frase o máximo possível, seja pela forma comodá o cenário – o cimento – numa frase que trata de outra coisa, seja pelaadequação entre o assunto – uma certa confusão do discurso – e a forma que onarrador lhe dá, sem vírgulas onde deviam estar, com a passagem do singularpara o plural e a variação de sujeito, próprias da tal confusão de discurso.

O pior é que, no geral, este pretensoarrojo é absolutamente esquemático. Quando não serve apenas para desculpar mágramática (logo na primeira frase, «foi ele que me acordou ao telefone paradizer que sonhara que tinha morrido enquanto eu (…) estendia a mão» – sonhavaque tinha morrido enquanto o outro estendia a mão, ou contava o sonho enquantoo outro estendia a mão?), todos os desvios do discurso normal têm um fio coladoao caminho. É certo que Lobo Antunes cruza com suavidade vários assuntos, dandoa ideia de uma forma de pensar caótica, que abandona e recupera constantementeassuntos. No entanto, é fácil de identificar a fórmula.

Lobo Antunes cruza duas histórias comose de versos se tratasse, em esquema ABAB, por exemplo:

«há momentos em que a acho bonita,outros nem por isso, quando fala a metade esquerda dos lábios aumenta mais quea direita (A), toda a gente, desde o engenheiro do escritório ao homemna furgoneta (B), mais rica do que eu (A), mesmo o doutor, claro (B)».Ou seja, se realinharmos os sujeitos cruzados, temos duas frasesconvencionalíssimas. Pode ser um efeito engraçado, mas não é mais do que fogode vista. As frases, na verdade, estão ordenadas da maneira comum. Além domais, a pertinência do recurso é muitas vezes questionável. «nem o ervanárionem eu entendíamos com tanto grito (A), às vezes cruzo-me com a irmãdele (B), fosforescente (A), e fingimos não nos conhecer (B),de morcego (A)».

Imagine-se o leitor cercado pormorcegos, perturbado pelos seus gritos ensurdecedores, que não o deixavamcomunicar com o seu cúmplice enquanto estavam em plena cena de um crime. Seriaa altura em que um devaneio fraternal surgiria? Esta variação é interessanteenquanto acompanha o pensamento e a sua tendência para a dispersão; ora, nosmomentos mais tensos a abstracção costuma ser mais difícil. Lobo Antunesprefere a técnica à realidade, e é isso que a torna artificial.

O mesmo se passa com a omissão depalavras ou com a suspensão de frases. Lobo Antunes gosta de fazê-lo, como em“percebia-se que cães junto ao armazém”, ou “lá o convenceu porque o pai deleempregado do meu pai”, ou “sei lá se lobisomens por ali”. Percebe-se o recursocaso se pretenda mostrar que uma frase é compreensível mesmo sem alguns dosseus elementos essenciais, como forma de sugestão, ou até para criar dúvida outensão no leitor: há algo que fica ao cuidado da nossa imaginação, umaincerteza sobre se interpretámos correctamente o que ali estava. Agora, LoboAntunes só omite os verbos básicos. É óbvio que havia cães, que o pai dele eraou fora empregado, que não sabe se há lobisomens. Isto é, as omissões sãoóbvias, seguras, e não têm arrojo nenhum. Externamente contam como umainovação, ou uma fuga às convenções, mas na verdade, ao contrário da expressão,são obra de cordeiro com nome de Lobo: espantam mas não mordem.

Poderíamos não fazer caso de nadadisto, tratá-lo como marginália, se o autor não vergasse todo o livro a estasmanobras estilísticas. É nelas que está o essencial, e elas contaminam tudo, doenredo, aos diálogos e às personagens.

À falta de enredo propriamente dito,Lobo Antunes arranja forma de a tornar o centro do romance. É muito bom afazê-lo, de facto. O modo de descrever um assassino em flagrante delito,alternando a descrição gráfica da morte com a memória de uma infância acarinhadaé muito bem feita. Mais: o desafortunado cadáver é raptado em frente à filhapequena, e a intromissão das recordações da infância torna mais impressiva apresença da rapariga. Sem sentimentalismos acerca da sua relação com o pai, asua presença é reforçada pela descrição de outra infância. Mais, esta infância,marcada pelas saudades de uma avó, está lá como uma marca de traição a um rapazbom e à imagem que dele fazia a avó de que ele tanto gostava. Por descriçõesoblíquas, Lobo Antunes consegue tornar uma cena verdadeiramente perturbadora.

O problema é que, de tão bem rotinada,a sua forma de narrar acaba por desvendar o seu lado técnico. Há algunselementos recorrentes. Em primeiro lugar, a repetição de ideias. Seja,primeiro, com a ideia de que as raparigas do liceu não envelhecem (glosarepetida várias vezes), seja, depois, com o aparecimento das todavias.Isto é, com a repetição de um elemento aparentemente banal, Lobo Antunes criaum sobressalto interpretativo e uma espécie de terreno confortável: o leitorpressente que as todavias vão ser importantes, que de tão repetidas têmimportância, e ao mesmo tempo, de cada vez que as vê referidas, cria umaespécie de ligação entre episódios esparsos. A repetição funciona como sugestãode que há uma relação entre episódios, mesmo que a ligação depois não exista emmais do que essa referência arbitrária.

Ora, esta pretensa importância doselementos repetidos perde força quando vemos a quantidade de repetições,sobretudo nos diálogos. As personagens de Lobo Antunes dizem pouco. No entanto,nas curtas frases que dizem, há uma impressão de profundidade criada, hélas,pela repetição. «És tão mau», diz uma personagem. Três linhas depois a fraseecoa «És tão mau», duas páginas depois repete-se «És tão mau». Ou «Perdão»,duas linhas, «Perdão?», duas linhas, «Perdão?», mais duas linhas. Estarepetição dá ideia de que as frases são profundas, memoráveis, voltam sempre àcabeça das personagens.

A repetição é central nos romances deLobo Antunes. E se isto por um lado é normal, dada a importância da memória noseu imaginário, por outro acaba por se estafar como mecanismo literário. Tantoserve para identificarmos personagens – todos têm uma pequena obsessão quevolta e meia aparece, para nos garantir que ainda estamos dentro da sua voz (obilhar num cobrador, a religião no ervanário) – como para criar a ilusão deimportância. E, às tantas, não é mais do que um vício. Se uma rapariga diz a umHomem “Ficas tão engraçado”, ele passa a tratar-se a si próprio como “o tãoengraçado”. Se um rapazola vê uma mulher com uma sombrinha, passa a tratá-lapor “a sombrinha”. As personagens são tão atentas à linguagem que não pensamcomo cobradores, ervanários, ou Homens de negócios: pensam sempre comoescritores, ultra atentos às palavras. Em vez de fazer literatura, são aspersonagens que pensam literariamente. Ora, o mais curioso, para quem rememoraconstantemente partes de diálogos ou pormenores de toda a espécie, é queninguém usa o mais básico seguro da memória – o nome. Todas as personagens sãoobsessivas com pormenores, relatam episódios com uma imprecisão fotográfica einventariam todos os objectos de uma cena. No entanto, nenhuma é capaz denomear alguém. É certo que não condiz com a prosa de durão que Lobo Antunesquer imprimir; no entanto, também não condiz com o lado descritivo do seuestilo. Mais uma vez, resulta enquanto ofusca, mas passado o brilho inicial,deixam pouco na memória.

Bourget explicava, a propósito deBaudelaire, que as ideias de decadentismo vêm do insulamento das frases ouversos num romance. Isto é, cada frase passa a valer como organismoindependente e não como parte de um todo. Nisto, Lobo Antunes é, e bem, ooposto do decadente. Uma frase, por si, é impenetrável, e isto faz do livro umbloco uno, em que tudo está de tal maneira entretecido que nada éverdadeiramente dispensável. Nisto é, de facto, muito diferente da maioria dosseus contemporâneos, e é também este um dos aspectos da sua grande mestriaestilística. Na filosofia literária subjacente, porém, Lobo Antunes não fogeaos chavões típicos da nossa época. Como em quase todos os escritorescontemporâneos, a acção deixou de estar centrada em acontecimentos, para secentrar num psicologismo barato. Isto é, temos o fim revelado à partida – umamorte, e temos uma série de princípios – as infâncias. Toda a trama, já não sóde Lobo Antunes, mas de quase todo o romance contemporâneo, consiste em ligareste princípio e este fim através da revelação de qualquer coisa que explique atransformação do menino inocente no horror que se tornou. Lobo Antunes não fogea isto, como não foge à mania de tratar o banal como o supremo tema literário.Não o que há de extraordinário no banal, mas em mostrar o banal como banal,precisamente aquilo que todos conseguimos ver.

Há alguns tópicos que são próprios deLobo Antunes, como o quotidiano burguesinho que todos cumprem insatisfeitos;mas até isso parece que se tornou uma comodidade de que o autor não sabe sair.A que propósito é que uma série de pessoas com vidas miseráveis, que sãoincapazes de se libertar das mulheres que lhes massacram o juízo, por exemplo,a que propósito é que essas pessoas, a quem a inércia impede de tomar as rédeasda vida, mesmo contra aquilo que não os satisfaz, é capaz de um acto tãoradical quanto um tenebroso assassinato. Se esta contradição entre apassividade e a acção tão furiosa fosse motivo de perplexidade ou de reflexão,era uma coisa; no entanto, o que parece é que as personagens já têm obrigaçãode sair resignadas da pena de Lobo Antunes, mesmo que depois toda a históriacontrarie a formação dos seus carácteres.

Que Lobo Antunes tem um estilo depurado até às raias da perfeição, ninguém o contesta. Mas na literatura, como nas corridas, ninguém paga para ver o piloto automático.por Carlos Maria Boboneem Observador11.11.2018

Isabel Lucas: «a vida como texto a corrigir» - crítica a A Última Porta Antes Da Noite

A vida como texto a corrigir

O título do romance é uma referência à ópera O Castelo do Barba Azul do húngaro Bela Bartók. Judite, raptada pelo duque de Barba Azul, é levada para o seu castelo e feita sua quarta mulher. Fica intrigada com as sete portas que encontra fechadas num salão e quer saber o que está por trás e cada uma. Convence-o a abrir cada uma delas, acedendo aos mistérios da vida do duque. A sétima e última revelam-no. George Steiner escreveu um ensaio sobre essa obra. Lobo Antunes evoca-o na frase que escolheu para nomear o 29º romance.

O título do romance é uma referência à ópera O Castelo do Barba Azul do húngaro Bela Bartók. Judite, raptada pelo duque de Barba Azul, é levada para o seu castelo e feita sua quarta mulher. Fica intrigada com as sete portas que encontra fechadas num salão e quer saber o que está por trás e cada uma. Convence-o a abrir cada uma delas, acedendo aos mistérios da vida do duque. A sétima e última revelam-no. George Steiner escreveu um ensaio sobre essa obra. Lobo Antunes evoca-o na frase que escolheu para nomear o 29º romance. A Última Porta Antes da Noite tem como centro um crime, real, ainda em investigação. Um empresário é assassinado e o seu corpo dissolvido em ácido sulfúrico para eliminar qualquer prova. Vários homens estão envolvidos, entre eles dois irmãos, advogados. Esta é a verdade, o resto é o mergulho no íntimo e no quotidiano de cinco personagens: o “cobrador do bilhar”, o “segundo cobrador”, o “ervanário”, o “irmão do doutor” e o “doutor”, o mandante da operação que todos acreditam estar bem montada porque assente num pressuposto: «Sem cadáver não há crime».

A frase ecoa ao longo das 456 páginas. Uma frase murmurada, pensada, gritada, lembrada por cada um dos homens no singular fluxo de consciência em que o romance é narrado, técnica recorrente em Lobo Antunes, desta vez a procurar uma depuração ainda maior de linguagem que deixa o leitor mais sozinho — tragicamente cúmplice — com a intimidade de cada uma das personagens. Elas, por sua vez, mergulhadas na solidão da sua existência mais privada. Todos contando a si mesmos a versão de uma história que se reinventa, transforma e contextualiza de acordo com os fantasmas, ambições, subtilezas da cada existência, ainda que com fixações comuns: o medo do escuro, a paixão silenciosa pela irmã do “doutor”, o modo como olham o voo das “todavias”, o pássaro recuperado de um poema de David Mourão-Ferreira. E todas as versões surgem como verosímeis, assumindo uma verdade que tanto ganha consistência — porque encaixa na realidade e subjectividade de cada um dos homens — como se dilui num delírio ou absurdo, uma comédia humana reveladora do que há de mais grotesco e sensível. Com a linguagem estamos no quotidiano interior das personagens. Nada de novo, mais uma vez, mas aqui reforçado.

Dividido em 25 capítulos, os 25 anos da pena a que aqueles homens arriscam, o romance é narrado a cinco vozes, alternadas nos primeiros 15, para depois seguir uma ordem mais livre, a ordem de uma perdição à medida que a investigação avança e a frase «sem cadáver não há corpo» ganhe contornos demenciais. E sempre que a voz muda, ou seja, sempre que a personagem que acompanhamos fala, a linguagem adapta-se a ela e ao ambiente, revelando Lobo Antunes, mais uma vez, o profundo conhecimento dos cambiantes do português. O recurso a diminutivos, frases da cultura popular, ao matiz que forma a língua e a faz o grande instrumento deste escritor numa altura em que parece procurar a grande simplicidade e penetrar numa realidade que se cola como segunda pele porque entramos na casa, na infância, nos corpos, na rotina de outra gente. Gente que, como toda a gente, já teve “vontade de corrigir o texto inteiro” que é a sua própria vida.

por Isabel Lucasem Público19.10.2018

João Pedro Vala - crítica a Até Que As Pedras Se Tornem Mais Leves Que A Água

A história d[este livro] de Lobo Antunes, como qualquer história de qualquer livro de Lobo Antunes, conta-se rápido: um alferes, casado, que serviu no Ultramar, ao regressar da guerra, traz consigo uma criança órfã de quatro ou cinco anos, que adopta e trata como se fosse um filho. Passados quarenta anos, o órfão e o combatente, acompanhados das suas respectivas esposas e da filha do veterano nascida dois anos após o seu regresso, visitam a aldeia da família para assistir à matança anual de um porco. Desde a primeira página sabemos que o órfão irá matar o pai no momento em que este esfaquear o animal.

A história d[este livro] de Lobo Antunes, como qualquer história de qualquer livro de Lobo Antunes, conta-se rápido: um alferes, casado, que serviu no Ultramar, ao regressar da guerra, traz consigo uma criança órfã de quatro ou cinco anos, que adopta e trata como se fosse um filho. Passados quarenta anos, o órfão e o combatente, acompanhados das suas respectivas esposas e da filha do veterano nascida dois anos após o seu regresso, visitam a aldeia da família para assistir à matança anual de um porco. Desde a primeira página sabemos que o órfão irá matar o pai no momento em que este esfaquear o animal.Esta simplicidade que encontramos nas narrativas de Lobo Antunes justifica-se pela primazia dada pelo escritor à linguagem, que remete a história contada para um papel necessariamente secundário. O que importa é como se diz e não o que se diz, os romances funcionam à volta da narração e não propriamente do que é narrado. A história evolui sempre em espiral, sendo cada progressão na história feita muito lentamente e acompanhada de um regresso atrás.

Assim, a narrativa avança ao mesmo tempo que recua, em loop, e, à medida que as páginas vão passando, inovações estilísticas vão sendo gradualmente introduzidas (começa-se pela constante intromissão de cenas do passado no meio de acontecimentos presentes, depois frases começam a ser interrompidas a meio, depois suprimem-se os predicados das orações («percebia-se que a minha mulher dores»(p.90)), até que, a meio do romance, as próprias palavras são suspensas a meio, para que memórias passadas possam entrar mais abruptamente («os pulsos, os tornozelos, as pernas» (p.348)). Desta forma, Lobo Antunes consegue criar um efeito de constante estranheza que não permite aos seus leitores sentirem-se confortáveis em narrativas já de si tendencialmente desconfortáveis.

Ao longo do livro, várias personagens procuram justificar a adopção do órfão por parte do alferes, uma adopção particularmente estranha quando percebemos que fora o próprio alferes o responsável pela morte dos seus pais. É então sugerido que a criança veio como souvenir de guerra, ou por remorsos, ou como uma prova de que o alferes esteve mesmo lá e de que a guerra não foi uma ilusão, ou para que a criança crescesse e o matasse, como vingança, ou finalmente, para que não se vingue nunca, para que se submeta ao alferes e aceite tudo como uma consequência natural da guerra.

Apesar da pertinência de todas as sugestões anteriores, são estas duas hipóteses finais as que mais interesse parecem ter. Acreditar que o alferes traz de Angola uma criança na esperança de que ela se submeta sempre a si e nunca o culpe pela morte dos seus pais é tentar que aquilo que se fez na guerra não conte como uma acção e seja visto apenas como o cumprimento de uma missão à qual simplesmente se obedece, o que retira qualquer agência ou culpa ao comportamento dos tropas («por vontade que te recordes sempre do que fiz e não te vingues nunca, aceites, é a guerra não é, e tínhamos ordens não é» (p. 217)).

Mata-se, queima-se, viola-se e mutila-se apenas para que se cumpram os mandamentos de uma ordem superior, como aliás foi alegado por inúmeros membros das SS após a Segunda Guerra. É exactamente esse o raciocínio que leva a que, quando o alferes pergunta ao seu comandante se a consciência não lhe pesa pelas mulheres que violou, este lhe responda apenas: «vá se foder, meu alferes». Porque a regra mais importante da guerra é a de ser proibido evocar a consciência.

No entanto, não se pode descartar também que esta estranha adopção tenha acontecido precisamente para que o órfão africano se vingue um dia e o mate. Isso não só é profetizado várias vezes por outros militares ao alferes, como parece ser a vontade do próprio, que por duas vezes quase se suicida durante a guerra e que insistentemente pergunta «És tu quem vai matar-me, não és?» (p.391). Sendo impossível parar este constante retorno a África e às memórias da guerra, as pedras só se tornarão mais leves do que a água quando a morte chegar, quando o carrossel for finalmente parado, daí que o órfão descreva o parricídio como um gesto de amor.

Sendo certo que os romances de Lobo Antunes pressupõem, como foi acima explicado, uma ideia de repetição, esta repetição parece ir, de inúmeras formas, longe demais, uma vez que cada novo romance do escritor não parece acrescentar muito aos anteriores. Lobo Antunes é um escritor virtuoso e sabe exactamente o que resulta e o que não resulta, daí que os seus romances e as suas entrevistas muitas vezes pareçam não passar de best-ofs de romances e entrevistas anteriores. As pedras nos rins da mulher do alferes, tornadas mais leves que a água pela aproximação da morte, que são afinal um cancro em estado terminal, recordam as pedras nos rins que a dona Orquídea deseja várias vezes que fosse uma doença mais grave em A Ordem Natural das Coisas, tal como as inúmeras vezes em que as personagens olham as coisas sem as verem («os olhos dela em mim sem me verem» (p.337); «cruzava-o sem o ver» (p.339); «olhava através da mulher um feiticeiro a dançar» (p.357)) parece apenas uma reciclagem de ideias antigas, se nos lembrarmos, por exemplo, da letra do “Tango do Marido Infiel Que Fez Amor Numa Pensão do Beato”, em que o tal marido se queixa de estar «cansado dessas mulheres/ que ouvem sem me escutar/ que me olham sem me ver/ que me amam sem saber/ que me roçam sem me tocar».

Mesmo dentro do romance, temos dificuldade em distinguir as personagens umas das outras já que, apesar de em cada novo capítulo mudarmos de narrador, as diferenças são sempre residuais, sendo indistinguíveis a voz e as memórias uns dos outros, o que torna essa mudança de narrador sob todos os pontos de vista desnecessária. Todas as personagens são melancólicas, todas têm uma sensibilidade acima da média, todas são silenciosas e todas parecem ter vivido as mesmas coisas exactamente da mesma maneira, sendo as frases que não lhes saem da cabeça quase sempre as mesmas (apesar de nos ser dito várias vezes que nunca falavam das suas vidas uns com os outros).

Os dois capítulos em que o narrador é a filha do alferes são, sob esse ponto de vista, elucidativos, uma vez que não trazem uma nova luz a essa personagem misteriosa que se recusa a pertencer à família, nem alteram minimamente o foco das memórias, apesar de esta não ter estado, como é evidente, na Guerra do Ultramar, centro das reminiscências de pai e filho. Assim, enquanto esperamos que as pedras, que um dia ainda havemos de amar, se tornem mais leves que a água [..] sôbolo rio que vai até à Babilónia e em cima do qual cavalos fazem sombra, não deixamos nunca de sentir um inquietante sentimento de déjà-vu.

por João Pedro Valaem Observador28.10.2017

[texto revisto por José Alexandre Ramos]

November 13, 2021

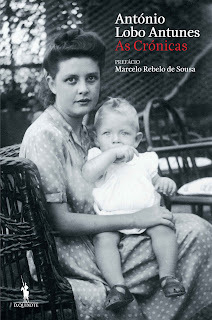

«As Crónicas: uma epopeia interior», por Teresa Carvalho

É bem conhecida a baixa estima literária que António Lobo Antunes dedica às crónicas que ainda na década de 80 começou a publicar na imprensa portuguesa: “bonecos”, “riscos”, “coisinhas puramente alimentares”, “prositas”, “croniquinhas” – “Tão bonitos os diminutivos na nossa língua”!, escreve num desses textos de registo aparentemente ligeiro. Se transitarmos para a esfera do verbo, a desvalorização sai reforçada: gatafunhar, alinhavar, esgalhar são verbos muito usados sempre que se refere à escrita cronística. Junte-se-lhe 'vagabundear', como se por vezes a crónica lhe fugisse da mão para caminhar à rédea solta: “Que diabo de texto é este em que comecei em Dickens e já vou nas redondilhas?” Ou, noutros casos, como se o cronista se limitasse a prestar ao leitor uma espécie de serviços mínimos, e nem sempre assegurados. “Crónica que não me rala um chavo como ficou” é bem um exemplo do entendimento destes textos como coisa menor.

É bem conhecida a baixa estima literária que António Lobo Antunes dedica às crónicas que ainda na década de 80 começou a publicar na imprensa portuguesa: “bonecos”, “riscos”, “coisinhas puramente alimentares”, “prositas”, “croniquinhas” – “Tão bonitos os diminutivos na nossa língua”!, escreve num desses textos de registo aparentemente ligeiro. Se transitarmos para a esfera do verbo, a desvalorização sai reforçada: gatafunhar, alinhavar, esgalhar são verbos muito usados sempre que se refere à escrita cronística. Junte-se-lhe 'vagabundear', como se por vezes a crónica lhe fugisse da mão para caminhar à rédea solta: “Que diabo de texto é este em que comecei em Dickens e já vou nas redondilhas?” Ou, noutros casos, como se o cronista se limitasse a prestar ao leitor uma espécie de serviços mínimos, e nem sempre assegurados. “Crónica que não me rala um chavo como ficou” é bem um exemplo do entendimento destes textos como coisa menor.Se os romances pretendem ser uma “catedral de palavras”, sempre em construção, as crónicas seriam assim uma casa modesta, uma casita, com telhados de várias águas (as crónicas ficcionais, as crónicas de incidência autobiográfica) e que se escreve com uma grande diversidade de registos. Há-as humorísticas, irónicas, satíricas; há-as líricas, elegíacas, dramáticas, evocativas. E é nesse espaço substancialmente habitado, sempre pronto a dissolver e a sabotar convenções estabelecidas, que soltamente nos fala de si e da casa de Benfica – com as guardas da ficção, naturalmente –, do nó familiar, dos amigos, da guerra colonial, da escrita dos seus romances, do que considera ser o estado da arte: “a gente entra numa livraria e pasma: milhares de livros e apenas quatro ou cinco escritores. Em Portugal, quantos haverá? Não mais que dois, três na melhor das hipóteses. O resto são fabricantes de parágrafos, para quê dourar a pílula...” Vale a pena lembrar que a 'casita' se constrói com alguns materiais directamente carreados da obra romanesca (acontecimentos, figuras, cenários).

O título do volume que a D. Quixote agora publica ajusta-se à ideia da crónica como trabalho menor: eis “As crónicas”, como se o autor, um tanto encabulado, nos entregasse um objecto com defeito de fabrico, um sub-produto da literatura. Este volume, centrado na existência “como arte do inacabado”, com tanto de reflexivo, como de entretenimento intelectual e de elevação humorística, faz desabar ideias feitas. E é uma ideia feita, mas de curtíssima perna, a de que a literatura se divide em géneros maiores, como o romance, e géneros menores, como a crónica. Ora, nas mãos de Lobo Antunes todos os géneros são maiores. Em mãos inaptas, desastradas, até o que é maior se faz pequeno. Para quê dourar a pílula?

Reunindo 173 crónicas escolhidas a partir de mais de quatro centenas de textos publicados em cinco livros, entre 1988 e 2013, às quais vêm somar-se nove crónicas inéditas, dispostas por quem conhece bem os cantos à casa, Maria Piedade Ferreira, a editora de Lobo Antunes, o volume faz pensar numa epopeia interior, de fio diegético descontínuo e fragmentado. Com os seus heróis e glorificações (a da infância entre todas a maior), as suas profecias (ALA, “o que vai mudar a literatura”), suas tempestades, tormentas, torvelinhos de dúvidas, as suas zonas de negrume. Mas também com bonança, momentos de alegria, talvez aquele contentamento descontente de que fala Camões, longe de equilibrar com o “rebuliço de cataclismos interiores, angústias, aflições”. Numa destas crónicas, fala-nos de um sismógrafo no lugar do coração, “que reagia com intensidade desmedida à menor tremura de fora e de dentro”. Navegante indómito, Lobo Antunes move-se na órbita do desafio e da superação: “eu lutava com a imortalidade, indiferente a ossos, músculos, articulações” (p.544), ou “acabando esta crónica regresso ao livro: ali está ele à minha espera, fazendo negaças. Não tem sorte nenhuma: vou ganhar. Nem que a pele fique pelo caminho vou ganhar” (p. 574). A mão sempre armada com o lápis vermelho, “destinado a uma carnificina de emendas”.

Se todo o herói épico tem a sua meta, para Lobo Antunes, que consagra a experiência da viagem como esforço humano, não há meta nem termo nem “fita de chegada”: “e tenho pena de mim porque triunfarei na derrota: um tiro bem acertado deitar-me-á ao chão a meio do voo, e serei uma perdiz esfarrapada numa moita, que um cachorro abocanhará para a entregar ao dono, o mesmo dono que traz, pendurados do cinto, aqueles que me precederam e enganchará no mesmo cinto os que vierem depois, com idêntica indiferença”, escreve na crónica “Deste profundo abismo, Senhor”. E é também por isso que o insuflar de capacidades, aquele orgulho confiante, que transparece de forma modelar n’ Os Lusíadas, na fala do Gama ao rei de Melinde, dá nestas crónicas lugar a um cortejo de insuficiências, impotências, derrotas a que o tempo, uma vez expirado, nos sujeita. Na ausência daquele remédio santo e forte dos nautas de Camões – “Divina Guarda, angélica, celeste!” – restam sempre a Lobo Antunes os 'lexotans' que faz engolir a algumas das suas personagens, que são o sucedâneo farmacêutico do ânimo necessário à “maratona angustiosa e exaltante” (p. 581).

Neste livro de crónicas, muito sensível à efemeridade e ao inane, a arte e o engenho podem bem vir render a musa antiga, que falha quanto mais necessária seria: “Estou há meia hora aqui sentado à espera que venham as palavras para esta crónica e nada.” É o que acontece, por exemplo, n' “A crónica que não consegui escrever”, e que no entanto resultou desportivamente admirável: lances de bola, aventuras com dentistas, golaças, degolas, banheiros da praia das Maçãs, robertos à cabeçada numa barraca de lona...

Esta epopeia, de que também se conhecem notícias de solicitação persistente – do jornal Público, da Focus, da Visão –, obedientemente escrita, parece inverter em parte a máxima pombalina. Vivos e mortos, desenterrados com cuidados de poeta, habitam mundos adjacentes numa escrita que não raras vezes se estrutura em função de um dialogismo desesperado, que pode bem dispensar as palavras, que está por vezes para lá das palavras. E não conhece outra retórica que a das imagens e dos vestígios: passos, pegadas, ecos, rumores, retratos, a reiterarem o papel que é o de todos os retratos – compensar ausências: “Dessa fotografia não sobrou muita coisa, o cenário desvaneceu-se quase todo, as pessoas principiam a desaparecer” ou, na crónica em que evoca o amigo Cardoso Pires: “se não fosse desagradável para o teu pudor, confessava-te que tenho o teu retrato ali, naquela mesa […] o olhinho divertido atrás dos óculos, a boca de quem acabou de pregar uma partida ao mundo e se escondeu num canto a troçar dele”.

Nestas admiráveis crónicas, a moverem-se na esfera dos pequenos formatos domésticos e quotidianos que transportam no seu curso a nossa história coletiva, vai passando Portugal, com as suas peripécias, suas proezas de taberna, fraquezas quotidianas, cansaços, desencantos, frustrações, lágrimas contidas (“Que mariquice chorar”), correlativos do desamparo em que se vive. São lusíadas sem recursos de salvação nem ajudas providenciais os que povoam as páginas destas crónicas de medida humana. O amor é uma ilha afundada, pelas relações difíceis, frias, fracassadas, impossíveis.

Os “heróis”, em muitos casos gente mais ou menos anónima, rompem com o retrato exemplar do herói clássico. É o caso do Pontinha, com os seus “dentes mal plantados”, batido pelas ondas do infortúnio quotidiano, a bater e a levar da mulher; do Necas bêbado, com um cabelo que é “um hino à caspa e à gordura”; do Florentino, “bebedor homérico”, ou do senhor Joaquim, “pequeno e bexigoso”, orgulhoso da doença de Parkinson do filho. E são raras as mulheres com “orgulho de navio à vela”.

No centro desta “epopeia”, que oscila entre uma ferocidade quase doce e a fúria indignada, está o António, “o das faíscas”, e a arte de o chamar. E nem sempre é preciso descer à infância ou subir aos decibéis da mãe: “Antóóóóóóónio”. Por vezes, basta um aceno, um olhar lançado ao caminho andado. São muitos os modos de se/nos chamar: há a dúvida: “Serei capaz?”; a pergunta: “Como se faz um livro?”. E há sempre a possibilidade de se chamar através de interposta pessoa, como na crónica “Para José Cardoso Pires, ao ouvido”. Chamar os outros, trazê-los ao espaço da crónica, sumariar-lhes as falas, por vezes só aparentemente destituídas de dignidade épica, evocá-los é ainda chamar-se a si próprio.

A este volume de crónicas agora publicado, onde se acham as marcas do universo estilístico do grande Lobo Antunes romancista, reconhecível a milhas náuticas, não faltam forças de sedução. E uma delas é o humor, esse lugar onde sempre pode acolher-se um fraco humano.

por Teresa Carvalhoem Jornal I12.10.2021

January 24, 2017

Crónica «Nós» com reflexão sobre a sua leitura por Olga Fonseca

Não precisávamos de falar. Como ele dizia

Não precisávamos de falar. Como ele dizia– Tu sabes sempre o que eu estou a pensar e eu sei sempre o que tu estás a pensar

mas muito pouco tempo antes de morrer veio ter comigo e passámos a tarde juntos, sentados lado a lado no sofá. Foi ele quem falou quase sempre, eu pouco abri a boca.

Mostrou-me os braços, o corpo

– Estou miserável

sabia que ia morrer dali a nada e comportou-se com a extraordinária coragem do costume. Coragem, dignidade e pudor. A certa altura

– Para onde queres ir quando morreres?

respondi

– Para os Jerónimos, naturalmente.

Ficou uns minutos calado e depois

– Tu acreditas na eternidade.

Disse-lhe

– Tu também.

Novo silêncio.

– Eu quero ser cremado e que ponham as cinzas na serra, voltado para a Praia das Maçãs.

Novo silêncio. A seguir

– Vou morrer primeiro que tu. Vou morrer agora.

Mais silêncio. Eu

– Ganhei-te outra vez.

ele

– É.

Ele

Ganhamos sempre os dois.

Eu

– Porque é que a gente gosta tanto um do outro?

Ele silêncio antes de

– Se me voltas a falar de amor vou-me embora.

eu

– Sabes onde é a porta.

Mas não voltámos a falar de amor. Para quê? Estava ali todo. Depois quis ver os livros

– Para aí vinte mil, não?

eu

– Mais ou menos, incluindo os muitos que encontrei numa livraria de segunda mão, assinados por ti.

Silêncio. Eu

– Não podia suportar a ideia de que outras pessoas tivessem em casa os livros do meu irmão.

Gesto vago. Depois ele

– António

e silêncio, depois eu

– João

e silêncio. Ou seja um diálogo de amor compridíssimo. Depois

– Se os pais cá estivessem

e esta frase fez-me compreender melhor a sua imensa dor. A mãe para quem a inteligência, num homem, era a forma suprema de sensualidade. E um rabo grande a coisa mais feia deste mundo. Um homem inteligente, na sua opinião, era atraentíssimo.

– Um homem bonito e estúpido ao fim de um quarto de hora não existe

e ainda bem porque, assim, talvez tenhamos algumas chances com ela. A mãe, ainda

– Desafio qualquer mulher no mundo a ter filhos tão inteligentes como os meus.

E ele continuou a falar:

– Depois eu fui para Nova Iorque e tu para África.

Numa altura, depois de África, em que ele estava a sofrer muito meti-me num avião e fui para casa dele. Durante o dia ele trabalhava no hospital e eu ficava às voltas com o Fado Alexandrino. Depois jantávamos juntos e comíamos uns gelados enormes que ele trazia a vermos os play-offs do basquete.

Um de nós

– E jogam com humor

o que é tão raro no desporto. Aos sábados um bocado numa discoteca. Camisas cheias de baton. A certa altura olhou, do sofá, para a estante mais próxima: Um livro de Marcel Pagnol. Ele

– A nossa infância toda.

E eu com vontade de tocar-lhe. Claro que não toquei. As suas mãos, que conhecia tão bem, poisadas nos joelhos. Embora impassíveis estávamos demasiado emocionados.

Ele

– De qualquer modo não nos perdemos um ao outro

eu, depois de um silêncio compridíssimo

– Nunca nos perdemos, não é agora que isso vai acontecer.

Ele

– Vou chamar um taxi.

Silêncio.

Ele

– Acompanhas-me lá abaixo?

Entre a casa e a rua uma distância grande. Era o fim do dia, já não estava muito sol. O taxi à espera no passeio. O chofer, a quem ele operara a mãe, veio abrir-lhe a porta do carro. Ele voltou-se para mim e disse o meu nome. Eu aproximei-me dele e disse o seu. Abraçámo-nos com muita força e, de repente, começou a chorar. Só sentia ossos nas minhas mãos. Mas nada de mariquices, claro, sobretudo nada de mariquices.

Ele

– Não digas a ninguém que chorei.

E sentou-se no banco ao lado do chofer, sem olhar para mim. Não olhámos um para o outro, aliás, mas nunca nos vimos tão bem. O carro foi-se embora. Fiquei na borda do passeio até que desapareceu. E então, de mãos nos bolsos, voltei para casa. Nunca houve um abraço assim no mundo.

António Lobo AntunesVisão, 15.12.2016

***

Eis que li a crónica de ALA, que há muito esperava e que adivinhava que ele iria escrever, quando o tempo fosse o devido, quando a dor, finalmente, se tivesse acomodado um pouco melhor no seu coração, até porque já antes o fizera com a partida do Pedro. Aparentemente, o discurso desta crónica não é tão violento, a linguagem não assume foros de tanta agressividade, tanto inconformismo, tanta revolta como a que escreveu, aquando da partida de Pedro; mas não nos iludamos! Só aparentemente o dá a entender... Na verdade, entre o dito e o não dito entre os dois irmãos, entre o que inferimos ou subentendemos, damo-nos conta de um amor fraterno tão belo, mas tão belo, que é impossível ler a crónica até ao fim, sem deixar que as lágrimas nos tomem de assalto; primeiro duas a duas, depois de quatro em quatro, até que virem uma torrente que nos embacia a leitura do texto. Estupidamente, não compreendo por que razão, e de súbito, o meu cérebro evoca uma peça do teatro do absurdo, ao jeito de Eugène Ionesco, Tardieu ou mesmo de Samuel Beckett. A existir um motivo, ele só pode ser um e com o qual eu própria me dou tão mal. Trata-se do absurdo da morte, e do sofrimento de ambos: daquele que sabe que vai partir e do outro que fica à espera da sua vez. O título é de uma singeleza tal, que o leitor adivinha, desde logo, o assunto de que vai tratar. A troca de palavras entre os irmãos é de um cuidado, de uma sobriedade, de uma dignidade tais, que nos deixa completamente desarmados para verbalizar o que quer que seja, a não ser deixar que as lágrimas cumpram com a sua função. O João impede-o «de falar de amor», talvez porque achasse que essa palavra sobejaria, estaria a mais entre eles e, portanto, seria inútil, não seria necessário pronunciá-la. Todos sabemos, que há silêncios que conseguem ser absurdamente ruidosos; eles apenas deixam o grito preso na garganta. Que ternura, os dois irmãos evocarem a mãe num momento como aquele, procurando, talvez, aliviar o peso da dor que os vergava. O leitor quase que visualiza a cena e esta é demasiado insuportável não só para os sujeitos que a vivem, mas também para o leitor que a experimenta já num outro tempo e num outro nível de percepção, como diria Pessoa; num tempo que António Lobo Antunes quis relegar para futuro; o futuro contendo já a ausência do irmão; em suma, o tempo que ele entendeu ser o apropriado para fazer a sua catarse. Agora é a nossa vez; é o nosso tempo de fazermos essa mesma catarse; sobretudo eu, que lido tão mal com o sofrimento, o envelhecimento e, finalmente, a nossa finitude. Tanto amor que pairava sobre ambos, os silêncios pressupunham um entendimento tácito entre eles... tão parcas e simples as palavras que trocavam entre si, evitando pronunciar aquelas que tornariam o sofrimento de ambos ainda mais insuportável. As cruéis! E quanta dignidade na despedida... Ao António, bastava dirigir-se ao irmão pelo nome - «João»; ao João, bastava responder com o nome do irmão, «António». Na hora da despedida, e antes que chegue a cruel, a derradeira, parece que só nos é concedido o direito a verbalizar o nome que nos legaram ao nascer, o que nos faz existir e o que levamos connosco quando a hora for chegada.

Assim, para o António segue daqui, deste lugar em que me encontro, um abraço sentido; para o João, aonde quer que ele esteja, o desejo profundo de que repouse em paz.

por Olga Fonsecae-mail de 23.01.2017Covilhã

December 28, 2016

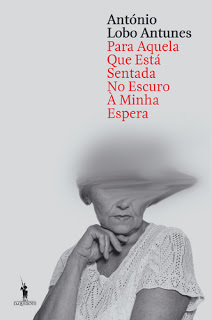

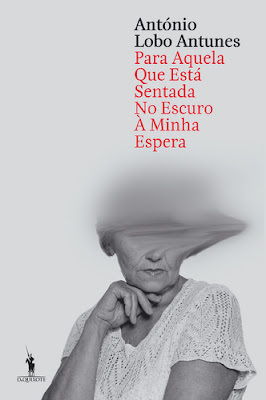

Olga Fonseca - impressões de uma leitora de Para Aquela Que Está Sentada No Escuro À Minha Espera

Para Aquela Que Está Sentada No Escuro À Minha Espera

: impressões de uma leitora

Para Aquela Que Está Sentada No Escuro À Minha Espera

: impressões de uma leitoraAcabei de ler pela segunda vez o último romance de António Lobo Antunes.

Alguns poderão estranhar ou interrogar-se sobre os motivos que nos fazem revisitar um texto, após uma primeira leitura. Poderia elencar uma série de motivos, sabendo que o principal é, tão-somente, o prazer de ler o romancista da nossa eleição e, sobretudo, quando convoca para núcleo da sua obra temas que, por alguma razão, «mexem» connosco, com o que vai na nossa cabeça, ora de forma mais nítida, ora de forma mais enviesada, insinuando-se apenas.

Reconheço que estou a partir em desvantagem: já outras vozes, indubitavelmente mais sábias, mais competentes, se pronunciaram sobre a obra. No meu caso, parece adaptar-se o título da obra de Harold Bloom – A Angústia da Influência – só que ao contrário. Explico: nenhum leitor fica imune ou impassível à leitura que outros (habitualmente críticos literários) fizeram do romance e por mais esforço que façamos para não irmos «espreitar» o que escreveram, o que disseram, acabamos sempre por ler as suas (deles) leituras. Verdadeiros spoilers para uns, preciosas ajudas para outros que não querem ir cegos ou virgens para a leitura da obra. E é uma verdadeira frustração, quando nos damos conta que outros já tiveram oportunidade de dizer aquilo que nós próprios teríamos gostado de dizer em primeira mão. Enfim, também não podemos esquecer o princípio, segundo o qual, uma obra é tanto mais literária, quantas mais leituras suscitar. Neste ponto, talvez nos possamos redimir com as lições de Umberto Ecco, in Obra Aberta, e Lector in Fabula. Adiante, e um aviso à navegação: não gostaria que vissem neste meu texto, relativo ao último romance antuniano, qualquer pretensão; antes o que anuncio no título: umas simples impressões de uma leitura apaixonada pela obra de António Lobo Antunes.

É por de todos sabido que o primeiro contacto que o leitor tem com o livro, enquanto objecto de fruição, lhe chega pelo nome do autor e pelo título, elemento paratextual por excelência, que figura no frontispício da obra. Todo um horizonte de expectativas se começa a desenhar e comigo não foi excepção. Sobre o nome do autor, não valerá a pena repetir o que já escrevi sobre a paixão e a fidelidade a António Lobo Antunes. Já o título (hall de entrada na obra, segundo Jorge Luís Borges) exigiu uma leitura aturada, várias vezes repetida mentalmente, como se dele quisesse extrair a seiva que alimentou o romance. Também não é novidade para ninguém que António Lobo Antunes não descura a importância do título e que, nos últimos romances, tem privilegiado títulos longos, inspirados ou pedidos emprestados a outros escritores. Neste caso, impossível desligar o título da imagem escolhida para a capa do romance (pelo menos na versão por mim adquirida): se pretendesse recorrer a uma linguagem cinematográfica, deveria dizer que se trata de um plano americano, exibindo a imagem de uma senhora idosa, quase numa posição de pose para uma foto, mas algo correu mal com a revelação da mesma, porquanto a cabeça da senhora não só está desfocada, como, e sobretudo, está francamente deformada, distorcida. O título mais a imagem de capa tornam-se, pois, altamente significativos. Inferi: o autor quis explorar o que se passa com o cérebro humano, a partir de uma certa idade. Por outro lado, o título sugeria-me uma espécie de dedicatória, como as que surgem no interior de trabalhos ensaísticos ou académicos. Quem seria aquela a quem o autor dedicava a obra e que, curiosamente, estava sentada no escuro à sua [do autor, assim o entendi] espera? Já o nome escuro me parecia carregado ter uma acepção negativa, de ligação com a ideia de morte. Até porque um leitor com competência enciclopédica ou cultural não pode ignorar aspectos da vida do autor empírico: Lobo Antunes.

Na contra-capa, um rasgado elogio publicado no El País, seguido de uma imagem de um galgo. Nada despiciendo, como conferiria mais tarde.

O apelo para entrar tornou-se, portanto, irrecusável.

Folheando a obra, e no que diz respeito à sua estrutura externa, rapidamente me dei conta de lhe subjazer uma inequívoca simetria (palavra a que associo a ideia de perfeição, de equilíbrio): o romance inicia-se com um Prólogo (este sim, verdadeiro hall de entrada para os leitores), seguido de três partes a que o autor deu o nome de andamento (palavra certamente retirada do léxico musical), cada um organizado em oito capítulos.

Assim, é desde logo no Prólogo que o leitor é confrontado com o acto de rememoração, mas também com a ideia de estranho ou insólito, porquanto a personagem feminina acorda com a nítida sensação de que tudo naquele espaço (à excepção da porta) mudou de lugar. Notei, também, que o discurso da personagem feminina não se distingue do resto do enunciado, à excepção das falas de outra personagem feminina, que aparecem destacadas no enunciado textual pelo recurso ao travessão, antecedido de parágrafo. Aliás, mais adiante, verificamos que o autor recorre ao mesmo artifício quando transcreve as falas de outras personagens, como o sobrinho do meu marido, os pais da idosa, o médico, o porteiro do teatro, o senhor Barata, entre outras:

«… o que se passou durante a noite expliquem-me (…)– A gente ao acordar demora a habituar-se ao dia.

e não é verdade, não me custa habituar-me ao dia, custa-me que troquem coisas semme dizerem nada, (…) e não me dão cavaco, a senhora de idade (…) ajudando-me asentar» (p.11; o negrito é meu)

Subitamente, a memória da personagem feminina voa para Faro, viaja até à sua infância, e vê-se, criança, na casa parental. A partir deste momento, o leitor apercebe-se que o autor, ou esta voz narratorial que alguns atribuem sempre à idosa, vai abolir e sobrepor todas as fronteiras espaciais e temporais, como se espaço e tempo pudessem dessa forma condensar-se como quem maneja uma concertina de foles. Entretanto, não nos escapa uma belíssima sinestesia que decorre da analogia que é feita entre o pedido que a senhora de idade faz para que não derrame o chá «– Lembre-se que já se sujou uma vez» e o movimento do gato ao deslizar da cama para o chão: «o gato deslizava líquido para o chão» (p.11; o negrito é meu).

Depressa nos apercebemos que ao longo do romance esta sobreposição ou confusão de recordações, tempos e lugares vai ser uma constante. Trata-se, portanto, de um romance sobre a memória ou mais precisamente, sobre o seu esboroar, até à sua total degradação, momento que ocorre, quando a demência da personagem atinge o paroxismo e passa a ver, a ouvir e a responder aos pais que vieram de Faro, visitá-la a Lisboa (cidade onde reside há anos), quando, no Prólogo, informa os leitores que os mesmos «já morreram há séculos» (p.12). Entendi esse momento (no terceiro andamento), como o que precede a sua morte. É verdade que o autor não identifica a doença; sofrerá de Alzheimer? Terá sido vítima de um AVC, porquanto há uma passagem em que refere dificuldades em movimentar «a mão esquerda que às vezes, não sei porquê, me falha» (p.24)? Será um tumor cerebral? Nada nos é garantido e talvez esse pormenor seja de somenos importância, porquanto o que desconcerta, e até mesmo me assusta, enquanto leitora (a literatura, com as suas personagens, também é geradora de efeitos, como defendeu Phillipe Hamon) é a capacidade, ou a estranha forma de lucidez com que o autor dotou a idosa de «78 anos» em vários momentos da narrativa. O que parece paradoxal.

No primeiro andamento, apercebemo-nos de que as lembranças fluem ou são motivadas pela presença de certos objectos. Apercebemo-nos, também, de que a personagem é dominada por obsessões. Por exemplo, no primeiro andamento, é sobretudo a ideia de um galgo cor-de-rosa que ladra durante a noite, acordando-a, um bibelot que exibe uma rapariga com um cisne. Há, contudo, uma obsessão que atravessa o romance de uma ponta à outra e que tem a ver com um crucifixo pendurado sobre a cama dos pais e cujo movimento, mais ou menos ritmado, mais ou menos intenso ou o seu total silenciamento está sempre ligado à memória do acto sexual, sobretudo, dos pais (que em pequena não percebia) e que se repitará, quando casada, com o seu segundo marido. Com efeito, contabilizei oitenta recorrências do vocábulo «crucifixo».

Se a personagem é um construto, como lhe chamou um crítico americano, ou seja, resulta de um somatório de traços caracterizadores com que o autor a vai construindo, apercebemo-nos de outra obsessão que diz respeito ao pedido que o segundo marido lhe dirige, quando decorre o acto sexual. Trata-se da frase «– Diz, amor, diz» a que ela responde «eu sem vontade nenhuma um /– Amor» (p.243). Com isto, pretendo dizer que o autor torna a personagem feminina anafrodisíaca, o que leva o director do teatro a ter um ataque de raiva contra a mesma, quando pretende levar a cabo o acto sexual no seu gabinete e ela, de tão jovem («dezassete anos»), desajeitada, é incapaz de lhe corresponder (vide p.246).

A destruição da personagem é de tal ordem, que nunca nos é dito com certeza qual o seu nome. Há uma passagem em que é proferido o nome Celeste (p.34) e duas páginas a seguir o de dona Cidália (p.36). Mas o leitor, tal como a personagem, fica confuso. Ora, o nome é o que nos dá identidade, existência, a partir do momento em que até o nosso nome ignoramos, deixamos de existir enquanto «pessoa». Não deixa de ser curioso, a insistência em nomes começados por <C>, até porque a personagem suspeitava que antes dela tinha havido uma irmã chamada Corália.

Por outro lado, e à medida que a doença progride, a personagem tem ainda a capacidade de reconhecer que perdeu as emoções, a capacidade de sentir:

«Às vezes não é que esteja triste, não estou triste, nunca maisestive triste (…) não é que me sinta mal, não me sinto mal, nãosinto nada (…)» (p.253)

E tudo isto são memórias, recordações que a personagem saca do seu cérebro.

Entretanto, e para além do tema da doença (outra obsessão; o pai morre com uma doença do fígado; o avô de outra maleita, «uma tia Alice circunflexa»), da perda da faculdade da linguagem, outros temas, o autor convoca para o romance: o da solidão, o da invasão do corpo, designadamente, quando a senhora de idade procede à sua higiene e é-lhe difícil não sentir um certo pudor, a violência e o desprezo exercidos sobre os idosos, designadamente vindos da parte do sobrinho do marido e da sua mulher, para quem ela não passa de um fardo e desejam a todo o custo que ela desapareça para se apossarem dos seus parcos bens (o que começa ainda em vida, com as suas jóias).

Voltando ao título do romance, há duas ou três passagens que me levaram a identificar aquela que está sentada no escuro à minha espera com a mãe da personagem. A primeira, quando refere «a minha mãe morta sentada na cadeira dela com o terço na mão» (p.115); a segunda e, certamente a mais forte, quando diz «a certeza que uma senhora em silêncio sentada no escuro à espera deles, (…) num gestozinho breve / – Tu» (p.332) e, finalmente, «– Que pena filha ires morrer logo hoje» (p.342).

Para terminar, e apreciando aquelas modulações de voz que António Lobo Antunes tem, quando é entrevistado, as suas pausas, o seu discurso quantas vezes elíptico, como quem espera que o ouvinte siga o seu raciocínio e preencha o espaço do não dito, importa dizer o como tal surge, também, no enunciado narrativo. É surpreendente, emotivo e deixou-me (quantas vezes, meu Deus!) presa a determinadas construções frásicas, que outros poderiam ver como uma violação das regras de sintaxe. A título de exemplo e porque já vão longas estas minhas impressões de leitora, demos como exemplo, as seguintes: «de modo que daqui a pouco chuva de certeza» (p.18), ou até o entrelaçar de frases, cortando intencionalmente as palavras, para intervalar outras frases: «que esfregava no, eu a ordenar ao galgo / – Calado/ guardanapo, (…) (p.18) ou «(…) magra, de cabelo pin, já não vestida de garota, vestida de mulher, tado (…) (p.23)

Em suma, Para Aquela Que Está Sentada No Escuro À Minha Espera é mais um romance de António Lobo Antunes onde o movimento descendente – «do cérebro para a mão» – como o mesmo referiu, me deixou fascinada, emocionada por este «saber falar» das angústias e das misérias do ser humano, por nos arrostar com a nossa condição de seres para a morte de forma magistral e sem apelar ao sentimentalismo piegas do leitor. E isso, só António Lobo Antunes o sabe fazer como ninguém, porque António Lobo Antunes é daquela raça de escritores que não admitem meio-termo: ou se amam, ou se detestam. No meu caso, só posso dizer: «um caso de puro, autêntico amor e admiração».

por Olga Fonseca

(e-mail de 28.12.2016)

[texto revisto por José Alexandre Ramos]

Olga Fonseca - impressões de uma leitora sobre Para Aquela Que Está Sentada No Escuro À Minha Espera

Acabei de ler pela segunda vez o último romance de António Lobo Antunes.

Acabei de ler pela segunda vez o último romance de António Lobo Antunes.Alguns poderão estranhar ou interrogar-se sobre os motivos que nos fazem revisitar um texto, após uma primeira leitura. Poderia elencar uma série de motivos, sabendo que o principal é, tão-somente, o prazer de ler o romancista da nossa eleição e, sobretudo, quando convoca para núcleo da sua obra temas que, por alguma razão, «mexem» connosco, com o que vai na nossa cabeça, ora de forma mais nítida, ora de forma mais enviesada, insinuando-se apenas.

Reconheço que estou a partir em desvantagem: já outras vozes, indubitavelmente mais sábias, mais competentes, se pronunciaram sobre a obra. No meu caso, parece adaptar-se o título da obra de Harold Bloom – A Angústia da Influência – só que ao contrário. Explico: nenhum leitor fica imune ou impassível à leitura que outros (habitualmente críticos literários) fizeram do romance e por mais esforço que façamos para não irmos «espreitar» o que escreveram, o que disseram, acabamos sempre por ler as suas (deles) leituras. Verdadeiros spoilers para uns, preciosas ajudas para outros que não querem ir cegos ou virgens para a leitura da obra. E é uma verdadeira frustração, quando nos damos conta que outros já tiveram oportunidade de dizer aquilo que nós próprios teríamos gostado de dizer em primeira mão. Enfim, também não podemos esquecer o princípio, segundo o qual, uma obra é tanto mais literária, quantas mais leituras suscitar. Neste ponto, talvez nos possamos redimir com as lições de Umberto Ecco, in Obra Aberta, e Lector in Fabula. Adiante, e um aviso à navegação: não gostaria que vissem neste meu texto, relativo ao último romance antuniano, qualquer pretensão; antes o que anuncio no título: umas simples impressões de uma leitura apaixonada pela obra de António Lobo Antunes.

É por de todos sabido que o primeiro contacto que o leitor tem com o livro, enquanto objecto de fruição, lhe chega pelo nome do autor e pelo título, elemento paratextual por excelência, que figura no frontispício da obra. Todo um horizonte de expectativas se começa a desenhar e comigo não foi excepção. Sobre o nome do autor, não valerá a pena repetir o que já escrevi sobre a paixão e a fidelidade a António Lobo Antunes. Já o título (hall de entrada na obra, segundo Jorge Luís Borges) exigiu uma leitura aturada, várias vezes repetida mentalmente, como se dele quisesse extrair a seiva que alimentou o romance. Também não é novidade para ninguém que António Lobo Antunes não descura a importância do título e que, nos últimos romances, tem privilegiado títulos longos, inspirados ou pedidos emprestados a outros escritores. Neste caso, impossível desligar o título da imagem escolhida para a capa do romance (pelo menos na versão por mim adquirida): se pretendesse recorrer a uma linguagem cinematográfica, deveria dizer que se trata de um plano americano, exibindo a imagem de uma senhora idosa, quase numa posição de pose para uma foto, mas algo correu mal com a revelação da mesma, porquanto a cabeça da senhora não só está desfocada, como, e sobretudo, está francamente deformada, distorcida. O título mais a imagem de capa tornam-se, pois, altamente significativos. Inferi: o autor quis explorar o que se passa com o cérebro humano, a partir de uma certa idade. Por outro lado, o título sugeria-me uma espécie de dedicatória, como as que surgem no interior de trabalhos ensaísticos ou académicos. Quem seria aquela a quem o autor dedicava a obra e que, curiosamente, estava sentada no escuro à sua [do autor, assim o entendi] espera? Já o nome escuro me parecia carregado ter uma acepção negativa, de ligação com a ideia de morte. Até porque um leitor com competência enciclopédica ou cultural não pode ignorar aspectos da vida do autor empírico: Lobo Antunes.

Na contra-capa, um rasgado elogio publicado no El País, seguido de uma imagem de um galgo. Nada despiciendo, como conferiria mais tarde.

O apelo para entrar tornou-se, portanto, irrecusável.

Folheando a obra, e no que diz respeito à sua estrutura externa, rapidamente me dei conta de lhe subjazer uma inequívoca simetria (palavra a que associo a ideia de perfeição, de equilíbrio): o romance inicia-se com um Prólogo (este sim, verdadeiro hall de entrada para os leitores), seguido de três partes a que o autor deu o nome de andamento (palavra certamente retirada do léxico musical), cada um organizado em oito capítulos.

Assim, é desde logo no Prólogo que o leitor é confrontado com o acto de rememoração, mas também com a ideia de estranho ou insólito, porquanto a personagem feminina acorda com a nítida sensação de que tudo naquele espaço (à excepção da porta) mudou de lugar. Notei, também, que o discurso da personagem feminina não se distingue do resto do enunciado, à excepção das falas de outra personagem feminina, que aparecem destacadas no enunciado textual pelo recurso ao travessão, antecedido de parágrafo. Aliás, mais adiante, verificamos que o autor recorre ao mesmo artifício quando transcreve as falas de outras personagens, como o sobrinho do meu marido, os pais da idosa, o médico, o porteiro do teatro, o senhor Barata, entre outras:

«… o que se passou durante a noite expliquem-me (…)– A gente ao acordar demora a habituar-se ao dia.

e não é verdade, não me custa habituar-me ao dia, custa-me que troquem coisas semme dizerem nada, (…) e não me dão cavaco, a senhora de idade (…) ajudando-me asentar» (p.11; o negrito é meu)

Subitamente, a memória da personagem feminina voa para Faro, viaja até à sua infância, e vê-se, criança, na casa parental. A partir deste momento, o leitor apercebe-se que o autor, ou esta voz narratorial que alguns atribuem sempre à idosa, vai abolir e sobrepor todas as fronteiras espaciais e temporais, como se espaço e tempo pudessem dessa forma condensar-se como quem maneja uma concertina de foles. Entretanto, não nos escapa uma belíssima sinestesia que decorre da analogia que é feita entre o pedido que a senhora de idade faz para que não derrame o chá «– Lembre-se que já se sujou uma vez» e o movimento do gato ao deslizar da cama para o chão: «o gato deslizava líquido para o chão» (p.11; o negrito é meu).

Depressa nos apercebemos que ao longo do romance esta sobreposição ou confusão de recordações, tempos e lugares vai ser uma constante. Trata-se, portanto, de um romance sobre a memória ou mais precisamente, sobre o seu esboroar, até à sua total degradação, momento que ocorre, quando a demência da personagem atinge o paroxismo e passa a ver, a ouvir e a responder aos pais que vieram de Faro, visitá-la a Lisboa (cidade onde reside há anos), quando, no Prólogo, informa os leitores que os mesmos «já morreram há séculos» (p.12). Entendi esse momento (no terceiro andamento), como o que precede a sua morte. É verdade que o autor não identifica a doença; sofrerá de Alzheimer? Terá sido vítima de um AVC, porquanto há uma passagem em que refere dificuldades em movimentar «a mão esquerda que às vezes, não sei porquê, me falha» (p.24)? Será um tumor cerebral? Nada nos é garantido e talvez esse pormenor seja de somenos importância, porquanto o que desconcerta, e até mesmo me assusta, enquanto leitora (a literatura, com as suas personagens, também é geradora de efeitos, como defendeu Phillipe Hamon) é a capacidade, ou a estranha forma de lucidez com que o autor dotou a idosa de «78 anos» em vários momentos da narrativa. O que parece paradoxal.

No primeiro andamento, apercebemo-nos de que as lembranças fluem ou são motivadas pela presença de certos objectos. Apercebemo-nos, também, de que a personagem é dominada por obsessões. Por exemplo, no primeiro andamento, é sobretudo a ideia de um galgo cor-de-rosa que ladra durante a noite, acordando-a, um bibelot que exibe uma rapariga com um cisne. Há, contudo, uma obsessão que atravessa o romance de uma ponta à outra e que tem a ver com um crucifixo pendurado sobre a cama dos pais e cujo movimento, mais ou menos ritmado, mais ou menos intenso ou o seu total silenciamento está sempre ligado à memória do acto sexual, sobretudo, dos pais (que em pequena não percebia) e que se repitará, quando casada, com o seu segundo marido. Com efeito, contabilizei oitenta recorrências do vocábulo «crucifixo».

Se a personagem é um construto, como lhe chamou um crítico americano, ou seja, resulta de um somatório de traços caracterizadores com que o autor a vai construindo, apercebemo-nos de outra obsessão que diz respeito ao pedido que o segundo marido lhe dirige, quando decorre o acto sexual. Trata-se da frase «– Diz, amor, diz» a que ela responde «eu sem vontade nenhuma um /– Amor» (p.243). Com isto, pretendo dizer que o autor torna a personagem feminina anafrodisíaca, o que leva o director do teatro a ter um ataque de raiva contra a mesma, quando pretende levar a cabo o acto sexual no seu gabinete e ela, de tão jovem («dezassete anos»), desajeitada, é incapaz de lhe corresponder (vide p.246).

A destruição da personagem é de tal ordem, que nunca nos é dito com certeza qual o seu nome. Há uma passagem em que é proferido o nome Celeste (p.34) e duas páginas a seguir o de dona Cidália (p.36). Mas o leitor, tal como a personagem, fica confuso. Ora, o nome é o que nos dá identidade, existência, a partir do momento em que até o nosso nome ignoramos, deixamos de existir enquanto «pessoa». Não deixa de ser curioso, a insistência em nomes começados por <C>, até porque a personagem suspeitava que antes dela tinha havido uma irmã chamada Corália.

Por outro lado, e à medida que a doença progride, a personagem tem ainda a capacidade de reconhecer que perdeu as emoções, a capacidade de sentir:

«Às vezes não é que esteja triste, não estou triste, nunca maisestive triste (…) não é que me sinta mal, não me sinto mal, nãosinto nada (…)» (p.253)

E tudo isto são memórias, recordações que a personagem saca do seu cérebro.

Entretanto, e para além do tema da doença (outra obsessão; o pai morre com uma doença do fígado; o avô de outra maleita, «uma tia Alice circunflexa»), da perda da faculdade da linguagem, outros temas, o autor convoca para o romance: o da solidão, o da invasão do corpo, designadamente, quando a senhora de idade procede à sua higiene e é-lhe difícil não sentir um certo pudor, a violência e o desprezo exercidos sobre os idosos, designadamente vindos da parte do sobrinho do marido e da sua mulher, para quem ela não passa de um fardo e desejam a todo o custo que ela desapareça para se apossarem dos seus parcos bens (o que começa ainda em vida, com as suas jóias).

Voltando ao título do romance, há duas ou três passagens que me levaram a identificar aquela que está sentada no escuro à minha espera com a mãe da personagem. A primeira, quando refere «a minha mãe morta sentada na cadeira dela com o terço na mão» (p.115); a segunda e, certamente a mais forte, quando diz «a certeza que uma senhora em silêncio sentada no escuro à espera deles, (…) num gestozinho breve / – Tu» (p.332) e, finalmente, «– Que pena filha ires morrer logo hoje» (p.342).

Para terminar, e apreciando aquelas modulações de voz que António Lobo Antunes tem, quando é entrevistado, as suas pausas, o seu discurso quantas vezes elíptico, como quem espera que o ouvinte siga o seu raciocínio e preencha o espaço do não dito, importa dizer o como tal surge, também, no enunciado narrativo. É surpreendente, emotivo e deixou-me (quantas vezes, meu Deus!) presa a determinadas construções frásicas, que outros poderiam ver como uma violação das regras de sintaxe. A título de exemplo e porque já vão longas estas minhas impressões de leitora, demos como exemplo, as seguintes: «de modo que daqui a pouco chuva de certeza» (p.18), ou até o entrelaçar de frases, cortando intencionalmente as palavras, para intervalar outras frases: «que esfregava no, eu a ordenar ao galgo / – Calado/ guardanapo, (…) (p.18) ou «(…) magra, de cabelo pin, já não vestida de garota, vestida de mulher, tado (…) (p.23)

Em suma, Para Aquela Que Está Sentada No Escuro À Minha Espera é mais um romance de António Lobo Antunes onde o movimento descendente – «do cérebro para a mão» – como o mesmo referiu, me deixou fascinada, emocionada por este «saber falar» das angústias e das misérias do ser humano, por nos arrostar com a nossa condição de seres para a morte de forma magistral e sem apelar ao sentimentalismo piegas do leitor. E isso, só António Lobo Antunes o sabe fazer como ninguém, porque António Lobo Antunes é daquela raça de escritores que não admitem meio-termo: ou se amam, ou se detestam. No meu caso, só posso dizer: «um caso de puro, autêntico amor e admiração».

por Olga Fonseca

(e-mail de 28.12.2016)

[texto revisto por José Alexandre Ramos]

December 22, 2016

O Conhecimento do Inferno traduzido por Harrie Lemmens disponível desde Outubro na Ambos-Anthos (Países Baixos)

Edição Ambos-Anthos, Holanda, Outubro 2016

Edição Ambos-Anthos, Holanda, Outubro 2016Tradução de Harrie Lemmens

Harrie partilhou connosco duas breves críticas à edição deste livro:

Ger Groot no NRC (Holanda):

A extraordinária riqueza de metáforas, de aforismos e descrições visualmente sugestivas deixam-nos por vezes sem fôlego: durante a leitura os nossos olhos vão-se tornando cada vez mais sôfregos de imagens.Que prazer deve ter tido o tradutor ao traduzir este texto!E que prazer ver reluzir e brilhar em Neerlandês as cores, as formas, os fluxos de imagens e as associações estonteantes de Lobo Antunes!Transformar tanta melancolia neste fantástico caleidoscópio: eis o selo de garantia da literatura.

Marijke Arijs no Standaard (Bélgica – Flandres)

O inferno de Dante não é nada comparado com o inferno de Lobo Antunes.As imagens sobrepõem-se em camadas deslizantes como se de um filme se tratasse e a exuberância verbal penetra no fundo da alma, corrosiva e subversiva, irónica e amarga. Este Conhecimento do Inferno transforma-se assim numa experiência de leitura absolutamente arrebatadora.

December 21, 2016

A mão de Lobo Antunes

Encontrarão esta belíssima definição do trabalho do escritor, no primeiro número da «Entrevista», um passeio inspirado nalguns dos melhores artistas da actualidade, que lançam luz quer sobre a sua arte, quer sobre a nossa época.

E quando a mão é feliz, ela move-se sozinha, encontra o seu caminho, escapa-vos e acaba por fazer o que ela entende. O escritor não é tanto aquele que conta histórias estruturadas por intrigas encarnadas pelas personagens, mas antes esta mão feliz que ouve vozes e tacteia no escuro. As vozes chegam, a mão move-se e o escuro torna-se menos escuro. O pensamento prolonga-se no gesto, dá lugar à escrita, um dom indefinido que dá vida àquele que oferece e existência ao que a recebe.

«Escrever é como escrever, não é propriamente a intriga ou a história, é antes o modo a partir do qual tudo isso é feito e em que todo o bom livro se revela a nós próprios», esclarece António Lobo Antunes.

Os seus títulos são lendas de quadros, fragmentos de sonhos, lengalengas de crianças, “Que Farei Quando Tudo Arde?”; “Eu Hei-de Amar Uma Pedra”; “Ontem Não Te Vi em Babilónia”; “Boa Tarde às Coisas Aqui em Baixo”;“ Que Cavalos São Aqueles Que Fazem Sombra no Mar?”; “Sôbolos Rios Que Vão”. Por vezes, eles assumem a brutalidade exaltada dos tratados antigos ou dos sermões místicos medievais, “A Ordem Natural das Coisas”; “Da Natureza dos Deuses”; “Conhecimento do Inferno”; “Explicação dos Pássaros”; “Exortação aos Crocodilos”; “Manual dos Inquisidores”. Alguns parecem ter saído directamente dos bons velhos romances picarescos, “Os Cus de Judas”; “Auto dos Danados”; “As Naus”.

“ O escritor não é tanto aquele que conta histórias, mas antes o que ouve vozes ”

“Até Que as Pedras se Tornem Mais Leves Que a Água” será, sem dúvida, o título da sua próxima obra.

Eduardo dos Santos, que reina sobre Angola há trinta e sete anos, país onde Lobo Antunes cumpriu serviço militar como médico, durante a guerra da descolonização, nos anos 70, acaba de colocar a sua filha, um dos seus irmãos e uma das suas irmãs em lugares-chave do poder, respectivamente, a chefiar a companhia petrolífera pública, a gerir os fundos de investimento financiados com dinheiros públicos e a presidir ao comité do MPLA. Estes três, donos pelo seu poder dinástico de 26 milhões de angolanos, lêem talvez aquele que foi médico e psiquiatra, antes de se tornar escritor. Mas não é certo que assim seja.

Eduardo dos Santos e Lobo Antunes têm exactamente a mesma idade, 74 anos. À sua morte, o primeiro será mais chorado que o segundo, mais chorado, mas menos lamentado. Foi preciso haver guerras, lágrimas e sangue para estabelecer o poder de um, e quase nada para estabelecer o poder do outro. É preciso muito pouco para fazer brilhar um idiota, já que é assim que Lobo Antunes classifica o escritor. Outros escritores amados contra quem se escreve para se desfazer dos seus sortilégios, algumas frases soltas que mudam a vossa experiência de vida, numa luta encarniçada contra a sua própria língua, nada mau no que diz respeito a solidão e mais ainda de trabalho.

O idiota brilhante

O português encontrou o seu caminho, pensando no ténis.

Ao ler por acaso uma crónica desportiva num jornal americano, António Lobo Antunes depara-se com uma explicação da superioridade de Borg: enquanto os outros jogadores jogavam ténis, o sueco fazia outra coisa. Não jogava ténis. O escritor apoderou-se imediatamente da lei de Borg: “ Tinha de encontrar o meu caminho; dizia para mim mesmo: não tens de escrever histórias, precisas de encontrar outra coisa.” Assim, pôs-se a ouvir vozes em vez de encadear narrativas, fazendo, deste modo, do texto um espaço estereofónico sem princípio nem fim, em vez de uma pequena bobina que desenrolasse o fio das histórias. Tinha nascido o idiota brilhante, e com ele o homem que ouve, em vez de falar, que segue de perto a presença das coisas sob o véu da linguagem, que capta na mais minúscula das experiências a unidade da vida por completo, deixando fluir o pensamento para a mão. E de seguida? Quase nada, uma vez que tudo estava colocado. Algumas frases felizes como em Tchékhov: “Desce, desce para onde se encontram os outros e posiciona-te entre eles”.

“Borg não jogava ténis; fazia outra coisa. E o escritor apoderou-se imediatamente da lei de Borg”

Ou com Dickens, em “Tempos Difíceis”: há uma passagem, extraída de um diálogo entre o filho e a sua mãe moribunda. “Estás a sofrer, querida mãe?” E a mãe respondeu-lhe: “Tenho a impressão que há um sofrimento no meu quarto, mas não sei se me pertence.” Acredita-se em tornar o mundo mais claro, colocando-o em palavras: ilusão da inteligência da qual o idiota brilhante não está enganado.

“Escreve-se sempre no escuro; é-se completamente cego. Julgamo-nos lúcidos, dotados de inteligência. Talvez não sejamos senão a criança que sempre fomos, a criança que, às apalpadelas, procura traçar um caminho no mundo que desconhece completamente, que o surpreende a cada passo dado, que pode fazê-lo rir ou chorar a qualquer momento.

A palavra silêncio

Quanto mais o pensamento desce para a mão, menos a mão interfere nas coisas. Estas diluem-se em palavras que, por sua vez, se diluem em música. “Na escrita, a música está em primeiro lugar. Toda a arte tende para a música e a música tende para o silêncio. A tendência é para o silêncio, procurando expulsar as palavras dos livros. Atrás das palavras, e entre as palavras está a palavra silêncio. Como nos quadros de Vermeer. O tempo infiltra-se através das fissuras dos quadros de Vermeer como um mistério noutro mistério.”

A entrevista termina. Por um instante, fez-nos esquecer o ruído das bombas lançadas sobre Aleppo, os miados dos gatinhos que vão esfolar-se para as primárias de esquerda, os ruídos das botas dos novos cow-boys americanos e o fim do reinado da dinastia Eduardo dos Santos.

Paul-Henri MoinetLe Nouvel Economist20.12.2016

traduzido por Olga Maria Carvalho Santos Fonseca

La main de Lobo Antunes / A mão de Lobo Antunes

Vous trouverez cette belle définition du travail de l’écrivain dans le premier numéro de ‘L’Entretien’, promenade inspirée avec quelques bons artistes du moment éclairant autant leur art que notre époque.

Et quand la main est heureuse, elle va toute seule, elle trouve son chemin, elle vous échappe et fait ce qu’elle veut. L’écrivain est moins celui qui raconte des histoires structurées par des intrigues incarnées par des personnages, que cette main heureuse qui entend des voix et tâtonne dans le noir. Des voix viennent, une main va, le noir le devient moins. La pensée qui se prolonge en geste donne l’écriture, don incertain qui fait vivre celui qui donne et exister celui qui reçoit.

“Écrire c’est comment écrire, ce n’est pas tellement l’intrigue ou l’histoire, c’est la manière dont tout cela est fait et dont un bon livre nous révèle à nous-mêmes” précise Antonio Lobo Antunes.

Ses titres sont des légendes de tableaux, des fragments de rêves, des ritournelles d’enfants, ‘Que ferai-je quand tout brûle ?’‘Il me faut aimer une pierre’, ‘Je ne t’ai pas vu hier dans Babylone’, ‘Bonsoir les choses d’ici-bas’, ‘Quels sont ces chevaux qui jettent leur ombre sur la mer ?’ ‘Au bord des fleuves qui vont’. Parfois ils ont la brutalité exaltée des traités antiques ou des sermons mystiques médiévaux, ‘L’ordre naturel des choses’, ‘La nature des dieux’, ‘Connaissance de l’enfer’, ‘Explication des oiseaux’, ‘Exhortation aux crocodiles’, ‘Le Manuel des inquisiteurs’. Certains semblent tout droit sortis de bons vieux romans picaresques, ‘Le cul de Judas’, ‘La farce des damnés’, ‘Le retour des caravelles’.

“L’écrivain est moins celui qui raconte des histoires que celui qui entend des voix ”

‘Jusqu’à ce que les pierres deviennent plus légères que l’eau’ sera sans doute le titre de son prochain livre.

Eduardo dos Santos, qui règne sur l’Angola depuis trente-sept ans, pays où Lobo Antunes participa comme médecin à la guerre de décolonisation dans les années 70, vient de placer sa fille, un de ses frères et une de ses sœurs aux postes clés du pouvoir, soit respectivement à la tête de la compagnie pétrolière publique, du fonds souverain d’État et du comité du MPLA. Ces trois-là, maîtres par leur pouvoir dynastique de 26 millions d‘Angolais, lisent peut-être celui qui fut médecin et psychiatre avant de devenir écrivain. Mais rien n’est moins sûr.

Dos Santos et Lobo Antunes ont exactement le même âge, 74 ans. À leur mort, le premier sera plus pleuré que le second, plus pleuré mais moins regretté. Il a fallu des guerres, des larmes et du sang pour établir le pouvoir de l’un, presque rien pour établir le règne de l’autre.Il faut bien peu de choses pour faire un idiot fulgurant, puisque c’est ainsi que Lobo Antunes qualifie l’écrivain. D’autres écrivains aimés contre qui l’on écrit pour se défaire de leurs sortilèges, quelques phrases solitaires qui transfigurent votre expérience de la vie, un combat acharné contre sa propre langue, pas mal de solitude et encore plus de travail.

L’idiot fulgurantSon chemin, le Portugais l’a trouvé en pensant au tennis.

Lisant par hasard une chronique sportive dans un journal américain, il tombe sur une explication de la supériorité de Borg : alors que les autres joueurs jouaient au tennis, le Suédois, lui, faisait autre chose. Il ne jouait pas au tennis, il faisait autre chose. Et l’écrivain de s’appliquer aussitôt la loi de Borg : “Je devais trouver mon chemin, je me disais, il ne faut pas que tu écrives des histoires, il faut que tu trouves autre chose”. Ainsi se mit-il à écouter des voix au lieu d’enchaîner des récits, ainsi fit-il du texte un espace stéréophonique sans début ni fin au lieu d’une petite bobine à dérouler le fil des histoires. L’idiot fulgurant était né, et avec lui l’homme qui écoute au lieu de parler, qui traque la présence des choses sous le voile du langage, qui capte dans la plus minuscule des expériences l’unité de la vie tout entière, qui laisse le cerveau descendre dans la main. Ensuite ? Presque rien puisque tout était posé. Quelques bonheurs de phrases comme avec Tchékhov : “Descends, descends là où sont les autres et mets-toi parmi eux”.

“Borg ne jouait pas au tennis, il faisait autre chose. Et l’écrivain de s’appliquer aussitôt la loi de Borg”

Ou avec Dickens : dans ‘Les Temps difficiles’, il y a ce passage, extrait d’un dialogue entre le fils et sa mère mourante. “Souffres-tu, chère maman ?” Et la mère de répondre “J’ai l’impression qu’il y a une douleur dans ma chambre mais je ne sais pas si elle m’appartient”. On croit mettre le monde au clair en le mettant en mots : illusion de l’intelligence dont l’idiot fulgurant n’est pas dupe.