António Lobo Antunes's Blog, page 5

September 4, 2023

Edições em 2023

as novas capas das reedições em 2023

as novas capas das reedições em 2023Consulte a bibliografia do autor neste link . Siga-nos para mais informações.

Novo livro de crónicas

Consulte a bibliografia do autor neste link . Siga-nos para mais informações.

September 3, 2023

António Lobo Antunes com exposição bibliográfica em Setúbal

A exposição, composta pelo acervo existente na Biblioteca Municipal e por uma biografia em vídeo realizada pelo mesmo equipamento do município, tem entrada gratuita e até 15 de setembro pode ser visitada de segunda a sexta-feira das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30, passando a partir dessa data a estar patente ao público de segunda a sexta-feira das 09h00 às 19h00 e ao sábado entre as 14h00 e as 19h00.

fonte: Município de Setúbal

Sérgio Almeida: «Do peso da solidão ao lugar do vazio» - crítica a O Tamanho Do Mundo

António Lobo Antunes regressa à publicação com um romance assolado pelo desamparo. Em "O Tamanho do Mundo", a narrativa assenta numa multidão de vozes que (re)clama pela atenção devida.

A cada romance - e são já 30 -, António Lobo Antunes faz por erguer um universo ficcional com o qual procura colocar-se continuamente em causa, mesmo que, por força do domínio narrativo extremo, possa aparentar não sair da sua zona de conforto, daí nascendo a redutora visão de que escreve infatigavelmente sempre o mesmo livro.

A cada romance - e são já 30 -, António Lobo Antunes faz por erguer um universo ficcional com o qual procura colocar-se continuamente em causa, mesmo que, por força do domínio narrativo extremo, possa aparentar não sair da sua zona de conforto, daí nascendo a redutora visão de que escreve infatigavelmente sempre o mesmo livro.Em " O Tamanho do Mundo ", essa ambivalência é mais uma vez notória, com um fluir narrativo hipnótico que encandeia o leitor por uma atmosfera sombria e não raras vezes desoladora. Mas todo esse desamparo é sublimado pela força extrema da linguagem do autor do recente "Diccionário da Linguagem das Flores", capaz de alumiar até as trevas que tão diligentemente cria nos seus romances.

Um estado de alma em concreto atravessa este romance: a solidão. Omnipresente, ela «mede-se pelos estalos dos móveis à noite». O seu ranger inconfundível faz despertar memórias que nos esforçamos em vão por esquecer, agiganta objetos adormecidos e desperta inseguranças ocultas à luz dos dias.

Dedicado à memória dos seus irmãos João e Pedro («porque toda a vida fizemos chichi juntos, lado a lado, para a cascata do jardim», escreve), "O Tamanho do Mundo" é narrado por um conjunto de vozes que (re)clamam pela atenção devida.

Um velho empresário que se apercebe tardiamente de que os proventos materiais não são garantia de felicidade, muito menos de repouso. A sua filha, a quem as reminiscências de um passado doloroso insistem em provocar danos no presente. A cuidadora, incapaz de exercer a sua atividade sem uma míngua de afetos. O seu namorado, ávido em tirar partido de qualquer benefício que a vida lhe possa dar, ainda que à margem da lei.

Com visões e propósitos muito distintos, cada um destes seres é, afinal, um refém da sua própria condição errática. Esbraceja inutilmente a pedir auxílio perante a indiferença geral, restando-lhe construir um território mental autónomo para que consiga lidar com menor dificuldade perante a voragem do quotidiano.

Nesse inventário anódino de dias que se sucedem com uma indolência assinalável, as memórias são servidas com requintes frequentes de crueldade, como se acusassem surdamente os seus interlocutores pelo esboroar das respetivas existências.

por Sérgio Almeida

em Jornal de Notícias

30.11.2022

Isabel Lucas: «O esplendor de António Lobo Antunes» - crítica a O Tamanho Do Mundo

Aos 80 anos, publica um romance onde parece concentrar, de forma poética, depurada, satírica, todas as suas fixações. O Tamanho do Mundo é o mais breve dos seus livros.

“A minha vida parece acabar na janela”, escreveu António Lobo Antunes na crónica O Tamanho do Mundo, que integra o Quarto Livro de Crónicas (D. Quixote, 2011) e a que foi buscar o título para o seu 32º romance, justamente O Tamanho do Mundo, que sai quando o autor completa 80 anos. A frase remete para o confinamento de onde parece que cada vez mais as suas obras vão surgindo. É a partir desse espaço de semi-reclusão espacial, mas sobretudo narrativa, que Lobo Antunes vai procurando a linguagem que melhor se possa ajustar não a uma explicação de mundo, mas a uma harmonia com a própria linguagem do mundo.

“A minha vida parece acabar na janela”, escreveu António Lobo Antunes na crónica O Tamanho do Mundo, que integra o Quarto Livro de Crónicas (D. Quixote, 2011) e a que foi buscar o título para o seu 32º romance, justamente O Tamanho do Mundo, que sai quando o autor completa 80 anos. A frase remete para o confinamento de onde parece que cada vez mais as suas obras vão surgindo. É a partir desse espaço de semi-reclusão espacial, mas sobretudo narrativa, que Lobo Antunes vai procurando a linguagem que melhor se possa ajustar não a uma explicação de mundo, mas a uma harmonia com a própria linguagem do mundo.Que linguagem para o caos, para o silêncio, para a solidão — «a solidão mede-se pelos estalos dos móveis quando estamos sozinhos» —-, para o definhar, para a morte — «sei lá o que é a morte que para mim não passa de uma capelita de província com chuva lá fora» — para [a] doença, para o desajuste com a imagem que se vê reflectida no espelho, para o amor, para o sexo, para a pobreza de um “carrito de compras quase vazio”, para a infância: «por exemplo, quem não foi feliz em pequeno entende-se melhor com o passado, fazendo renascer o que não teve com um sorriso saudoso». Que linguagem para «o feroz ódio do Mundo».

É uma linguagem cada vez mais poética, circular, com os cortes e as repetições a que já nos habituou, mas que aqui parecem ganhar uma toada menos lenta, como se o tempo corresse e nessa corrida abrisse espaços a mais justaposições, com cada um dos 19 capítulos a funcionar como um círculo de sentido, abrindo-se a outro; cada um uma voz narrativa que corresponde a uma das quatro personagens principais de que o romance se faz em fases diferentes das suas existências. Um homem de 77 anos às voltas com a memória do tempo em que era visita de uma cave nos subúrbios. Lá tinha uma filha pequena e uma relação com uma mulher humilde que nunca quis assumir. A filha desse homem e a relação silenciosa com esse pai poderoso. A mulher mais ou menos da idade da filha “que se ocupa” desse velho, e um advogado também de origem humilde, amante da secretária e guardião da fortuna que a mulher que se ocupa do velho vai acumulando.

À volta destas personagens gravitam outras, algumas recuperadas de romances anteriores. Caso de Deodata, aqui senhora de muitas cantilenas, que já vinha de O Esplendor de Portugal (1997), ou de Ginja, de Os Cus de Judas (1979). Mas a sensação é a de que neste livro António Lobo Antunes revisita toda a sua obra. Seja nas temáticas, nem sempre de uma forma óbvia — como a Guerra Colonial — mas pelo modo como chegou aqui na linguagem, quase como se tivesse estado a percorrer um caminho para formar um círculo que aqui se simplifica ou aperfeiçoa na só aparente maior facilidade com que este livro se apresenta ao leitor.

Como o narrador da crónica, dessa vida que acaba na janela — dentro dela ou observando a partir dela —, António Lobo Antunes escreve sobre o mundo de forma cada vez mais depurada e chega a um momento crucial nessa busca. «Tenho setenta e sete anos e ainda me falta tanto», diz o primeiro dos narradores/personagem, a quem vai falhando a memória — outro dos temas antonianos. O homem que diz que a solidão se mede pelos estalos dos móveis à noite, mas também que «a solidão é um cano que vibra no interior da parede, o protesto daquela tábua no soalho que se indigna se a piso, uma mancha de humidade, só ilhazinha por enquanto, a nascer na caliça».

Estamos em espaços fechados, quase sempre. Apertados, sombrios. É a partir deles que o mundo se mede. Um mundo da apreensão do espaço e do tempo. Rural, urbano, de bairro, um mundo sempre interior feito de napperons nos móveis — outra repetição — e desalinho nos pensamentos, mas visto seja a partir do interior de «uma cave de um jardinzeco com baloiço», de uma praceta de subúrbio, com pombos com enchumaços nos ombros — as aves, outra fixação —, de um «desvão», de «uma casa cheia de sombras e chávenas», da «cama de um rés-do-chão infinito» ou de um casarão com vista para as luzes de Almada, de uma aldeia que se afundou numa barragem. É nesse interior que a linguagem se constrói à procura de sentidos capazes de abarcarem tudo. A solidão, o amor, a memória, a pobreza, a morte, a doença, o definhar do corpo e [o] modo como o tempo age num rosto. E como tudo nele pode ser olhado de forma separada. Os olhos, o nariz, as orelhas. O modo como esse rosto se compõe ao acordar, cada parte que o compõe a tentar encontrar o seu lugar no puzzle. «Quando estamos a dormir somos o quê, expliquem-me».

Classificar os romances de Lobo Antunes é um erro. Entra-se num e sabe-se que aquele só pode ser um território dele. São crónicas do quotidiano, tratados de linguagem onde há um domínio exemplar da fala dos homens e das mulheres sós, sobretudo a fala popular; frases que funcionam como coro na tragédia de que é feito o pensamento quando há medo da morte, da perda, do esquecimento, quando há trauma. A repetição tanto é canto quanto demência. Às vezes canto demencial. Noutras irrompe com humor — «Fica-te bem o verde! ou seja qualquer coisa de couve galega» — e tudo ganha contornos de sátira, escárnio de uma sociedade onde os poderosos gozam com os «sem poder nenhum» que usam os dedos mindinhos, denúncia de «quem não nasceu na abundância». Pode ser crónica a partir de uma pergunta, «qual é exactamente o tamanho do mundo», em que se exercita uma resposta que se sabe sempre falha. Mas este que é o mais breve romance de António Lobo Antunes também pode ser um poema a quatro vozes, a partir de um centro: como chegar à melhor forma de dizer o que ainda ninguém conseguiu. Ele tenta desde 1979, ano em que publicou Memória de Elefante. Tentou ainda agora, 43 anos depois: «A solidão é uma lágrima de torneira que atravessa o escuro desde a cozinha». Ou «pensando melhor a solidão (...) mede-se pelas embalagens de iogurte vazias, com uma colherzinha de café lá dentro».

por Isabel Lucas

em Ípsilon, Público

09.11.2022

Isabel Lucas: «António Lobo Antunes: com o fantasma de um herói, à procura da linguagem universal» - crítica a Diccionário Da Linguagem Das Flores

Júlio Fogaça é o pretexto para a busca de um modo certo de dizer em mais um livro de António Lobo Antunes. Que parece, cada vez mais, estar a escrever um livro único. É a vez de Diccionário da Linguagem das Flores.

A notícia de que o [36º] romance de António Lobo Antunes era sobre Júlio Fogaça, o histórico do Partido Comunista que o partido quis apagar da sua história, só podia ser um exagero. Ele é, de facto, o núcleo de Diccionário da Linguagem das Flores — assim se chama o livro —, mas recriado ao serviço das obsessões do escritor e um meio para prosseguir o seu retrato social, muito íntimo, do país, neste caso em meados do século XX, com a luta de classes, o pouco contraste entre a vida rural e a suburbana, a clandestinidade do combate ao regime, a decadência de uma certa aristocracia ou comportamentos ambíguos de uma sociedade beata cheia de pecadilhos e perversões. Isso sempre de forma pouco explícita, dado através do exercício de linguagem que parece ter transformado os últimos romances de Lobo Antunes num único livro, o do seu próprio questionamento acerca da vida, da identidade, da capacidade da linguagem para apreender um sentido nunca encontrado de outro modo.

A notícia de que o [36º] romance de António Lobo Antunes era sobre Júlio Fogaça, o histórico do Partido Comunista que o partido quis apagar da sua história, só podia ser um exagero. Ele é, de facto, o núcleo de Diccionário da Linguagem das Flores — assim se chama o livro —, mas recriado ao serviço das obsessões do escritor e um meio para prosseguir o seu retrato social, muito íntimo, do país, neste caso em meados do século XX, com a luta de classes, o pouco contraste entre a vida rural e a suburbana, a clandestinidade do combate ao regime, a decadência de uma certa aristocracia ou comportamentos ambíguos de uma sociedade beata cheia de pecadilhos e perversões. Isso sempre de forma pouco explícita, dado através do exercício de linguagem que parece ter transformado os últimos romances de Lobo Antunes num único livro, o do seu próprio questionamento acerca da vida, da identidade, da capacidade da linguagem para apreender um sentido nunca encontrado de outro modo.Dividido em 24 capítulos, Diccionário da Linguagem das Flores reconstrói a figura e o percurso de Júlio Fogaça (1907-1980) através da sua teia de relações pessoais. Cada capítulo tem uma perspectiva, a começar pel’O Mecânico Amante Dele, e a seguir com Um Camarada Dele, A Irmã Dele, O Filho do Caseiro Dele, A Companheira Dele, O Pai Dele, etc. Todos, gente e lugares — um capítulo chama-se Tarrafal — definidos na sua função como o então elemento do Comité Central, mas cada um ao mesmo tempo numa existência autónoma em relação a ele, enquanto peças que no conjunto compõem a paisagem social do país mas também o fio do pensamento do escritor marcado por indagações sobre o passar do tempo, a doença, a velhice, uma ironia cheia de amargura, embirrações gramaticais e a procura da tal linguagem universal que parece estar nas flores e que surge como uma espécie de fio narrativo que une as pontas do espectro em que nos é dada a personagem de Fogaça. Tudo gira à volta dele sem que ele jamais se revele, sem que alguma vez nos seja permitido vê-lo, apenas adivinhá-lo na penumbra em que se movimenta no livro e aumentando o mistério à volta da sua biografia pessoal mais do que política.

«...não esperava uma pessoa assim, não era um camponês nem um operário, era um príncipe juro, um príncipe, alto magro, com dedos compridos, a boca de filigrana, os gestos tão lindos», sabemos da “companheira”, figura feminina destacada pelo Partido para partilhar com ele umas semanas da clandestinidade em Sintra que secretamente sonhava apresentá-los aos pais na aldeia do Rosário, junto ao Tejo, de onde tinha saído para se juntar à luta anti-fascista. Lá, nesse sonho de vida, teriam oferecido ao “príncipe” a única relíquia da família, «um livro antigo, encadernado, gasto, sujo que o meu pai descobriu ao substituir o chão de cimento por um sobrado de tábuas, chamado Diccionário da Linguagem das Flores e por baixo do título, a lápis, Este livro pertence a Maia Fernanda 1863, com um parágrafo que decorei e me comove ainda...»

A narrativa segue com variações sobre esse parágrafo, numa grafia antiga que o escritor trabalha, convocando a poesia de Sadi, o poeta iraniano, ou evocando Letters from Brussels in The Summer of 1835, de Anne Laura Thorold, numa apropriação livre: «O poeta Bonnefous entregou ao objeto dos seus amores duas rosas, uma branca e a outra do mais vivo encarnado, a branca para imitar a pallidez da sua tez, e a encarnada para pintar os fogos do seu coração; e ajuntou a este mimo belos e sentidos versos».

Está no capítulo chamado Tarrafal, entre relatos de crueldade e morte ou de superação, com ressalva para a palavra “relato” aplicada à escrita de Lobo Antunes: é mais uma sugestão feita de interditos, silêncios, expressões entrecortadas a não permitir fugas de atenção ao leitor para mais tarde o descansar explicando melhor a posição de Júlio Fogaça numa altura decisiva no Partido, a de disputar a liderança, aqui na fala de um camarada à companheira que terá a missão de esclarecer o grande tabu à volta do candidato, a sua sexualidade: «o problema consiste na escolha do novo secretário geral que tem de ser eleito o mais depressa possível para acalmar nervosismos e tu sabes como é porque conheces o Partido, as tendências, os desejos de poder, as invejas, as competições e daqui a nada a gente desata a apunhalar-se uns aos outros para além dos desvios ideológicos que não param de crescer e os soviéticos, claro, estão a perder a paciência (...) temos dois candidatos e os camaradas hesitam, por um lado o que está agora não satisfaz a maioria, demasiado autoritário, demasiado distante, falta-lhe calor humano entendes, falta-lhe humildade, o segundo discípulo favorito daquele que morreu no Tarrafal, mais aberto, mais simpático, mais humilde apesar de pais ricos, uma quinta enorme para os lados das Caldas, com uma sala de música e tudo onde a irmã toca piano enchendo-nos a alma de lágrimas felizes, a única questão, que faz hesitar as pessoas e temos de levar isso em conta, é que alguém pôs a correr no Secretariado que esse camarada uma característica, se assim me posso exprimir, que esse camarada uma espécie de vício escondido que o torna vulnerável à crítica para além de uma ameaça a espíritos menos evoluídos».

A heroicidade de Fogaça está implícita em múltiplos discursos, de amigos, família e de gente que tem a função de o perseguir: «nunca casou, nunca teve filhos, nunca teve mulher, não bufou nunca, aguentou-se, aguentou-se na estátua, aguentou-se no sono, aguentou-se na biliosa em silêncio, se calhar pensando no piano quando a irmã tocava ainda, podem tapar-se as feridas com música», ou «contam-me que o viam em Lisboa, num bairro de desgraçados chamado Pedralvas onde as caravelas da Índia sobem e descem os becos de Diu, misturadas com viúvas e rafeiros, para se encontrar não com uma mulher, com o mecânico de uma oficina de carros num quartito alugado», diz O Pai Dele, ou ainda «Até no Tarrafal estiveste preso e nunca soltaste um nome nem lhes abriste a caixa». E agora é O Amigo Dele, já no fim do livro, nos únicos momentos em que aparece o nome, Júlio, duas vezes pela mesma voz, mesma voz que escuta outra a tentar tirar-lhe a denúncia: «Sabemos que o camarada Júlio é homossexual». E a sombra de Júlio Fogaça persiste, intocável, aplicando-se-lhe a linguagem das flores, talvez segundo a interpretação d’A Madrinha Dele: «Para bom uso da linguagem das flores poucas regras bastam. A primeira consiste em saber que uma flor apresentada direita exprime um pensamento, e que basta invertê-la para que represente o contrário.»

por Isabel Lucas

em Ípsilon, Público

19.11.2020

Mário Santos: «O regresso de António Lobo Antunes. Em força» - crítica a A Outra Margem Do Mar

É o trigésimo romance de AntónioLobo Antunes. É um regresso a Angola. E em força.

O regresso de António Lobo Antunes. Em força.

A guerra colonial que Portugal travou em África e que António Lobo Antunes (Lisboa, 1942) experienciou em primeira mão enquanto alferes miliciano médico, entre 1971 e 1973, foi substantivamente tematizada nos primeiros romances publicados pelo escritor — Memória de Elefante, Os Cus de Judas (1979), Conhecimento do Inferno (1980) e Fado Alexandrino (1983) —, aflorou intermitentemente na sua obra como um trauma fundador e volta a ser central em

A Outra Margem do Mar

. N[este] livro [...], o escritor recua até ao início da guerra em Angola, em 1961, com a sublevação dos trabalhadores das plantações de algodão da Baixa do Cassanje, a leste da cidade de Malanje, inspirados pelo pregador cristão dissidente António Mariano.

A guerra colonial que Portugal travou em África e que António Lobo Antunes (Lisboa, 1942) experienciou em primeira mão enquanto alferes miliciano médico, entre 1971 e 1973, foi substantivamente tematizada nos primeiros romances publicados pelo escritor — Memória de Elefante, Os Cus de Judas (1979), Conhecimento do Inferno (1980) e Fado Alexandrino (1983) —, aflorou intermitentemente na sua obra como um trauma fundador e volta a ser central em

A Outra Margem do Mar

. N[este] livro [...], o escritor recua até ao início da guerra em Angola, em 1961, com a sublevação dos trabalhadores das plantações de algodão da Baixa do Cassanje, a leste da cidade de Malanje, inspirados pelo pregador cristão dissidente António Mariano.Os acontecimentos são narradosfragmentariamente por várias vozes que se sobrepõem, interrompem e se espelham,e que, acabando eventualmente por se revelarem enquanto personagens difusas,não deixam de suster um mesmo timbre que se (con)funde no magma da voz autoral.Assim, e à medida que vamos lendo, vamos individualizando, extraindo-as dolabiríntico nevoeiro textual em que entrámos, dois oficiais do Exércitoportuguês, um chefe de posto administrativo, a filha de um fazendeiro, etc. Etodas as vozes perguntam, num espanto que não terá fim: O que fazemos aqui? Emdiferentes tempos e lugares: O que faço eu aqui?

Interroga-se, muitos anos depois,Domingas, a negra que toda a vida tomou conta da filha do fazendeiro da Baixado Cassanje, ambas transplantadas na metrópole, para escaparem da guerra.Simetricamente, na solidão à beira do deserto, no Namibe, interroga-se o antigochefe de posto, um pobre-diabo português, filho de pobres-diabos portugueses,que fora para Angola “por causa das pretas” e em busca de fortuna. Para fugir,certamente, à “melancolia cinzenta” deste “logradouro de pobres” que éPortugal. O avô sempre lhe dissera que ele havia de ir longe “e mais longe nãoexiste, isto é o fim do mundo” (p. 301). Interroga-se, com particularpungência, a filha do fazendeiro — lembrada do pai “aprendendo a morrer numcubículo sujo” na “rua das putas” em Malanje, lembrada talvez dos “gritosfosforescentes dos morcegos” nas mangueiras — pois, nascida em Angola eexpedida para Portugal, ficará para sempre aprisionada num duplodesenraizamento. Não sabe, literalmente, de que terra é. E sempre a cantilena,numa reiteração rítmica: “Tem duas margens o mar”. Terá? Quantas margens tem omar?

A ficção pós-traumática de LoboAntunes evoluiu, genericamente, no sentido de uma expansão e de umaintensificação obsessivas e metódicas das possibilidades narrativas da“corrente da consciência” e do monólogo interior. Em A Outra Margem do Mar atécnica do fundido-encadeado das várias vozes concorrentes é levada mais umavez até ao limite da sua sustentabilidade, até ao limiar da desarticulação dodiscurso.

No abismo voraz da consciência agalope, a montagem paralela dessas vozes agarra-se a imagens ínfimas,infinitamente perecíveis, “porque as coisas importantes não se pegam à memória,é óbvio, são as de cacaracá que não nos largam nunca”. Como “as gotas de água atremerem no rebordo das telhas a seguir à chuva” (p. 116), “uma torneira quepinga insónias às duas da manhã”, ou um “helicóptero que despenteava o capim”.Na “prateleira mais alta da boca”, suspendem-se, as vozes, de pedaços defrases, de palavras cindidas pela presença simultânea de vários planostemporais e espaciais.

Só aconselhável a leitores fortese que não sucumbam à sentimentalidade, a prosa de António Lobo Antunesentranha-se-nos na alma, se a tivermos, e nunca mais nos larga. A rememoração aque as personagens se entregam incessantemente amargura, desespera passivamente.E nenhum gesto, nenhum desejo, nos pode resgatar. É a prosa mais triste que háem Portugal. É outra loiça.

por Mário Santos

em Ípsilon, Público

21.11.2019

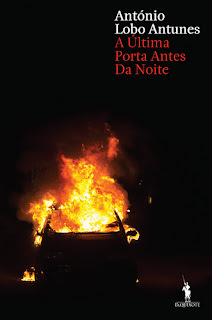

Carlos Maria Bobone: «O cordeiro com nome de Lobo» - crítica a A Última Porta Antes Da Noite

O cordeiro com nome de Lobo

Que é a última, já Lobo Antunes oanuncia há demasiado tempo para acreditarmos; que é porta, porém, é mais fácilde crer: à barreira estilística, cheia de ademanes e construções espaventadas,basta uma chave universal para que desvele o nada por trás dela. O leitor nadatema: que abra a porta e que se embrenhe na noite. Não vá a escuridão escondera chave, Lobo Antunes providenciou antes uma série de chavões, que não correm orisco de passar em claro.

Que é a última, já Lobo Antunes oanuncia há demasiado tempo para acreditarmos; que é porta, porém, é mais fácilde crer: à barreira estilística, cheia de ademanes e construções espaventadas,basta uma chave universal para que desvele o nada por trás dela. O leitor nadatema: que abra a porta e que se embrenhe na noite. Não vá a escuridão escondera chave, Lobo Antunes providenciou antes uma série de chavões, que não correm orisco de passar em claro.Se tem mestria estilística? Claro quesim; mas acima de tudo faz dela uma chave-mestra que dá a volta a imprecisões ebanalidades, desemperra a história e abre caminho a uma infinitude de históriasparalelas. O enredo é curto, não mais do que a história de um grupo que decidematar um homem e desfazer-lhe o corpo em ácido. Uns volteios estilísticos e játemos uma colecção de infâncias infelizes em lembrança giratória, ora um oraoutro, depois entrecortam-se e repetem-se as cenas, e temos um volume pontilhadode vidrinhos pronto para impressionar à distância.

Porque à distância tudo parecearrojado: são frases caóticas, variação de sujeitos na mesma frase, frasesinterrompidas, omissão de palavras, repetição psicótica de temas e de palavras,ritmos vertiginosos e sinédoques audaciosas. Com o avançar da leitura, porém,apercebemo-nos dos esquematismos destas pretensas vanguardas.

Lobo Antunes parece querer dar umanova pele à língua, de uma maneira que podia ser interessante. De facto, na suatorção da gramática, podia haver uma tentativa de testar os limites dacompreensibilidade da linguagem. Isto é, a gramática é importante enquantosistema de precisão. É a garantia de que aquilo que é dito é percebido da mesmaforma por quem ouve. Se conseguimos encontrar uma maneira de garantir a mesmafunção sem recorrer aos mesmos mecanismos, é quase como se inventássemos alíngua de novo. Mais, se é mais ou menos pacífico que as estruturas dopensamento condicionam o próprio pensamento, a destruição dessas estruturasalarga realmente a cabeça. E, nalguns momentos, Lobo Antunes consegue-o como umgrande:

«E de cada vez que falávamos nãouma voz apenas com tanto cimento oco por ali, uma segunda voz palavrastrocadas, uma terceira sílabas somente que se reuniam e afastavam».

Toda a frase é interessante, sejapelos verbos omissos, a reduzir a frase o máximo possível, seja pela forma comodá o cenário – o cimento – numa frase que trata de outra coisa, seja pelaadequação entre o assunto – uma certa confusão do discurso – e a forma que onarrador lhe dá, sem vírgulas onde deviam estar, com a passagem do singularpara o plural e a variação de sujeito, próprias da tal confusão de discurso.

O pior é que, no geral, este pretensoarrojo é absolutamente esquemático. Quando não serve apenas para desculpar mágramática (logo na primeira frase, «foi ele que me acordou ao telefone paradizer que sonhara que tinha morrido enquanto eu (…) estendia a mão» – sonhavaque tinha morrido enquanto o outro estendia a mão, ou contava o sonho enquantoo outro estendia a mão?), todos os desvios do discurso normal têm um fio coladoao caminho. É certo que Lobo Antunes cruza com suavidade vários assuntos, dandoa ideia de uma forma de pensar caótica, que abandona e recupera constantementeassuntos. No entanto, é fácil de identificar a fórmula.

Lobo Antunes cruza duas histórias comose de versos se tratasse, em esquema ABAB, por exemplo:

«há momentos em que a acho bonita,outros nem por isso, quando fala a metade esquerda dos lábios aumenta mais quea direita (A), toda a gente, desde o engenheiro do escritório ao homemna furgoneta (B), mais rica do que eu (A), mesmo o doutor, claro (B)».Ou seja, se realinharmos os sujeitos cruzados, temos duas frasesconvencionalíssimas. Pode ser um efeito engraçado, mas não é mais do que fogode vista. As frases, na verdade, estão ordenadas da maneira comum. Além domais, a pertinência do recurso é muitas vezes questionável. «nem o ervanárionem eu entendíamos com tanto grito (A), às vezes cruzo-me com a irmãdele (B), fosforescente (A), e fingimos não nos conhecer (B),de morcego (A)».

Imagine-se o leitor cercado pormorcegos, perturbado pelos seus gritos ensurdecedores, que não o deixavamcomunicar com o seu cúmplice enquanto estavam em plena cena de um crime. Seriaa altura em que um devaneio fraternal surgiria? Esta variação é interessanteenquanto acompanha o pensamento e a sua tendência para a dispersão; ora, nosmomentos mais tensos a abstracção costuma ser mais difícil. Lobo Antunesprefere a técnica à realidade, e é isso que a torna artificial.

O mesmo se passa com a omissão depalavras ou com a suspensão de frases. Lobo Antunes gosta de fazê-lo, como em“percebia-se que cães junto ao armazém”, ou “lá o convenceu porque o pai deleempregado do meu pai”, ou “sei lá se lobisomens por ali”. Percebe-se o recursocaso se pretenda mostrar que uma frase é compreensível mesmo sem alguns dosseus elementos essenciais, como forma de sugestão, ou até para criar dúvida outensão no leitor: há algo que fica ao cuidado da nossa imaginação, umaincerteza sobre se interpretámos correctamente o que ali estava. Agora, LoboAntunes só omite os verbos básicos. É óbvio que havia cães, que o pai dele eraou fora empregado, que não sabe se há lobisomens. Isto é, as omissões sãoóbvias, seguras, e não têm arrojo nenhum. Externamente contam como umainovação, ou uma fuga às convenções, mas na verdade, ao contrário da expressão,são obra de cordeiro com nome de Lobo: espantam mas não mordem.

Poderíamos não fazer caso de nadadisto, tratá-lo como marginália, se o autor não vergasse todo o livro a estasmanobras estilísticas. É nelas que está o essencial, e elas contaminam tudo, doenredo, aos diálogos e às personagens.

À falta de enredo propriamente dito,Lobo Antunes arranja forma de a tornar o centro do romance. É muito bom afazê-lo, de facto. O modo de descrever um assassino em flagrante delito,alternando a descrição gráfica da morte com a memória de uma infância acarinhadaé muito bem feita. Mais: o desafortunado cadáver é raptado em frente à filhapequena, e a intromissão das recordações da infância torna mais impressiva apresença da rapariga. Sem sentimentalismos acerca da sua relação com o pai, asua presença é reforçada pela descrição de outra infância. Mais, esta infância,marcada pelas saudades de uma avó, está lá como uma marca de traição a um rapazbom e à imagem que dele fazia a avó de que ele tanto gostava. Por descriçõesoblíquas, Lobo Antunes consegue tornar uma cena verdadeiramente perturbadora.

O problema é que, de tão bem rotinada,a sua forma de narrar acaba por desvendar o seu lado técnico. Há algunselementos recorrentes. Em primeiro lugar, a repetição de ideias. Seja,primeiro, com a ideia de que as raparigas do liceu não envelhecem (glosarepetida várias vezes), seja, depois, com o aparecimento das todavias.Isto é, com a repetição de um elemento aparentemente banal, Lobo Antunes criaum sobressalto interpretativo e uma espécie de terreno confortável: o leitorpressente que as todavias vão ser importantes, que de tão repetidas têmimportância, e ao mesmo tempo, de cada vez que as vê referidas, cria umaespécie de ligação entre episódios esparsos. A repetição funciona como sugestãode que há uma relação entre episódios, mesmo que a ligação depois não exista emmais do que essa referência arbitrária.

Ora, esta pretensa importância doselementos repetidos perde força quando vemos a quantidade de repetições,sobretudo nos diálogos. As personagens de Lobo Antunes dizem pouco. No entanto,nas curtas frases que dizem, há uma impressão de profundidade criada, hélas,pela repetição. «És tão mau», diz uma personagem. Três linhas depois a fraseecoa «És tão mau», duas páginas depois repete-se «És tão mau». Ou «Perdão»,duas linhas, «Perdão?», duas linhas, «Perdão?», mais duas linhas. Estarepetição dá ideia de que as frases são profundas, memoráveis, voltam sempre àcabeça das personagens.

A repetição é central nos romances deLobo Antunes. E se isto por um lado é normal, dada a importância da memória noseu imaginário, por outro acaba por se estafar como mecanismo literário. Tantoserve para identificarmos personagens – todos têm uma pequena obsessão quevolta e meia aparece, para nos garantir que ainda estamos dentro da sua voz (obilhar num cobrador, a religião no ervanário) – como para criar a ilusão deimportância. E, às tantas, não é mais do que um vício. Se uma rapariga diz a umHomem “Ficas tão engraçado”, ele passa a tratar-se a si próprio como “o tãoengraçado”. Se um rapazola vê uma mulher com uma sombrinha, passa a tratá-lapor “a sombrinha”. As personagens são tão atentas à linguagem que não pensamcomo cobradores, ervanários, ou Homens de negócios: pensam sempre comoescritores, ultra atentos às palavras. Em vez de fazer literatura, são aspersonagens que pensam literariamente. Ora, o mais curioso, para quem rememoraconstantemente partes de diálogos ou pormenores de toda a espécie, é queninguém usa o mais básico seguro da memória – o nome. Todas as personagens sãoobsessivas com pormenores, relatam episódios com uma imprecisão fotográfica einventariam todos os objectos de uma cena. No entanto, nenhuma é capaz denomear alguém. É certo que não condiz com a prosa de durão que Lobo Antunesquer imprimir; no entanto, também não condiz com o lado descritivo do seuestilo. Mais uma vez, resulta enquanto ofusca, mas passado o brilho inicial,deixam pouco na memória.

Bourget explicava, a propósito deBaudelaire, que as ideias de decadentismo vêm do insulamento das frases ouversos num romance. Isto é, cada frase passa a valer como organismoindependente e não como parte de um todo. Nisto, Lobo Antunes é, e bem, ooposto do decadente. Uma frase, por si, é impenetrável, e isto faz do livro umbloco uno, em que tudo está de tal maneira entretecido que nada éverdadeiramente dispensável. Nisto é, de facto, muito diferente da maioria dosseus contemporâneos, e é também este um dos aspectos da sua grande mestriaestilística. Na filosofia literária subjacente, porém, Lobo Antunes não fogeaos chavões típicos da nossa época. Como em quase todos os escritorescontemporâneos, a acção deixou de estar centrada em acontecimentos, para secentrar num psicologismo barato. Isto é, temos o fim revelado à partida – umamorte, e temos uma série de princípios – as infâncias. Toda a trama, já não sóde Lobo Antunes, mas de quase todo o romance contemporâneo, consiste em ligareste princípio e este fim através da revelação de qualquer coisa que explique atransformação do menino inocente no horror que se tornou. Lobo Antunes não fogea isto, como não foge à mania de tratar o banal como o supremo tema literário.Não o que há de extraordinário no banal, mas em mostrar o banal como banal,precisamente aquilo que todos conseguimos ver.

Há alguns tópicos que são próprios deLobo Antunes, como o quotidiano burguesinho que todos cumprem insatisfeitos;mas até isso parece que se tornou uma comodidade de que o autor não sabe sair.A que propósito é que uma série de pessoas com vidas miseráveis, que sãoincapazes de se libertar das mulheres que lhes massacram o juízo, por exemplo,a que propósito é que essas pessoas, a quem a inércia impede de tomar as rédeasda vida, mesmo contra aquilo que não os satisfaz, é capaz de um acto tãoradical quanto um tenebroso assassinato. Se esta contradição entre apassividade e a acção tão furiosa fosse motivo de perplexidade ou de reflexão,era uma coisa; no entanto, o que parece é que as personagens já têm obrigaçãode sair resignadas da pena de Lobo Antunes, mesmo que depois toda a históriacontrarie a formação dos seus carácteres.

Que Lobo Antunes tem um estilo depurado até às raias da perfeição, ninguém o contesta. Mas na literatura, como nas corridas, ninguém paga para ver o piloto automático.por Carlos Maria Boboneem Observador11.11.2018

Carlos Maria Bobone: O cordeiro com nome de Lobo - crítica a A Última Porta Antes Da Noite

O cordeiro com nome de Lobo

Que é a última, já Lobo Antunes oanuncia há demasiado tempo para acreditarmos; que é porta, porém, é mais fácilde crer: à barreira estilística, cheia de ademanes e construções espaventadas,basta uma chave universal para que desvele o nada por trás dela. O leitor nadatema: que abra a porta e que se embrenhe na noite. Não vá a escuridão escondera chave, Lobo Antunes providenciou antes uma série de chavões, que não correm orisco de passar em claro.

Que é a última, já Lobo Antunes oanuncia há demasiado tempo para acreditarmos; que é porta, porém, é mais fácilde crer: à barreira estilística, cheia de ademanes e construções espaventadas,basta uma chave universal para que desvele o nada por trás dela. O leitor nadatema: que abra a porta e que se embrenhe na noite. Não vá a escuridão escondera chave, Lobo Antunes providenciou antes uma série de chavões, que não correm orisco de passar em claro.Se tem mestria estilística? Claro quesim; mas acima de tudo faz dela uma chave-mestra que dá a volta a imprecisões ebanalidades, desemperra a história e abre caminho a uma infinitude de históriasparalelas. O enredo é curto, não mais do que a história de um grupo que decidematar um homem e desfazer-lhe o corpo em ácido. Uns volteios estilísticos e játemos uma colecção de infâncias infelizes em lembrança giratória, ora um oraoutro, depois entrecortam-se e repetem-se as cenas, e temos um volume pontilhadode vidrinhos pronto para impressionar à distância.

Porque à distância tudo parecearrojado: são frases caóticas, variação de sujeitos na mesma frase, frasesinterrompidas, omissão de palavras, repetição psicótica de temas e de palavras,ritmos vertiginosos e sinédoques audaciosas. Com o avançar da leitura, porém,apercebemo-nos dos esquematismos destas pretensas vanguardas.

Lobo Antunes parece querer dar umanova pele à língua, de uma maneira que podia ser interessante. De facto, na suatorção da gramática, podia haver uma tentativa de testar os limites dacompreensibilidade da linguagem. Isto é, a gramática é importante enquantosistema de precisão. É a garantia de que aquilo que é dito é percebido da mesmaforma por quem ouve. Se conseguimos encontrar uma maneira de garantir a mesmafunção sem recorrer aos mesmos mecanismos, é quase como se inventássemos alíngua de novo. Mais, se é mais ou menos pacífico que as estruturas dopensamento condicionam o próprio pensamento, a destruição dessas estruturasalarga realmente a cabeça. E, nalguns momentos, Lobo Antunes consegue-o como umgrande:

«E de cada vez que falávamos nãouma voz apenas com tanto cimento oco por ali, uma segunda voz palavrastrocadas, uma terceira sílabas somente que se reuniam e afastavam».

Toda a frase é interessante, sejapelos verbos omissos, a reduzir a frase o máximo possível, seja pela forma comodá o cenário – o cimento – numa frase que trata de outra coisa, seja pelaadequação entre o assunto – uma certa confusão do discurso – e a forma que onarrador lhe dá, sem vírgulas onde deviam estar, com a passagem do singularpara o plural e a variação de sujeito, próprias da tal confusão de discurso.

O pior é que, no geral, este pretensoarrojo é absolutamente esquemático. Quando não serve apenas para desculpar mágramática (logo na primeira frase, «foi ele que me acordou ao telefone paradizer que sonhara que tinha morrido enquanto eu (…) estendia a mão» – sonhavaque tinha morrido enquanto o outro estendia a mão, ou contava o sonho enquantoo outro estendia a mão?), todos os desvios do discurso normal têm um fio coladoao caminho. É certo que Lobo Antunes cruza com suavidade vários assuntos, dandoa ideia de uma forma de pensar caótica, que abandona e recupera constantementeassuntos. No entanto, é fácil de identificar a fórmula.

Lobo Antunes cruza duas histórias comose de versos se tratasse, em esquema ABAB, por exemplo:

«há momentos em que a acho bonita,outros nem por isso, quando fala a metade esquerda dos lábios aumenta mais quea direita (A), toda a gente, desde o engenheiro do escritório ao homemna furgoneta (B), mais rica do que eu (A), mesmo o doutor, claro (B)».Ou seja, se realinharmos os sujeitos cruzados, temos duas frasesconvencionalíssimas. Pode ser um efeito engraçado, mas não é mais do que fogode vista. As frases, na verdade, estão ordenadas da maneira comum. Além domais, a pertinência do recurso é muitas vezes questionável. «nem o ervanárionem eu entendíamos com tanto grito (A), às vezes cruzo-me com a irmãdele (B), fosforescente (A), e fingimos não nos conhecer (B),de morcego (A)».

Imagine-se o leitor cercado pormorcegos, perturbado pelos seus gritos ensurdecedores, que não o deixavamcomunicar com o seu cúmplice enquanto estavam em plena cena de um crime. Seriaa altura em que um devaneio fraternal surgiria? Esta variação é interessanteenquanto acompanha o pensamento e a sua tendência para a dispersão; ora, nosmomentos mais tensos a abstracção costuma ser mais difícil. Lobo Antunesprefere a técnica à realidade, e é isso que a torna artificial.

O mesmo se passa com a omissão depalavras ou com a suspensão de frases. Lobo Antunes gosta de fazê-lo, como em“percebia-se que cães junto ao armazém”, ou “lá o convenceu porque o pai deleempregado do meu pai”, ou “sei lá se lobisomens por ali”. Percebe-se o recursocaso se pretenda mostrar que uma frase é compreensível mesmo sem alguns dosseus elementos essenciais, como forma de sugestão, ou até para criar dúvida outensão no leitor: há algo que fica ao cuidado da nossa imaginação, umaincerteza sobre se interpretámos correctamente o que ali estava. Agora, LoboAntunes só omite os verbos básicos. É óbvio que havia cães, que o pai dele eraou fora empregado, que não sabe se há lobisomens. Isto é, as omissões sãoóbvias, seguras, e não têm arrojo nenhum. Externamente contam como umainovação, ou uma fuga às convenções, mas na verdade, ao contrário da expressão,são obra de cordeiro com nome de Lobo: espantam mas não mordem.

Poderíamos não fazer caso de nadadisto, tratá-lo como marginália, se o autor não vergasse todo o livro a estasmanobras estilísticas. É nelas que está o essencial, e elas contaminam tudo, doenredo, aos diálogos e às personagens.

À falta de enredo propriamente dito,Lobo Antunes arranja forma de a tornar o centro do romance. É muito bom afazê-lo, de facto. O modo de descrever um assassino em flagrante delito,alternando a descrição gráfica da morte com a memória de uma infância acarinhadaé muito bem feita. Mais: o desafortunado cadáver é raptado em frente à filhapequena, e a intromissão das recordações da infância torna mais impressiva apresença da rapariga. Sem sentimentalismos acerca da sua relação com o pai, asua presença é reforçada pela descrição de outra infância. Mais, esta infância,marcada pelas saudades de uma avó, está lá como uma marca de traição a um rapazbom e à imagem que dele fazia a avó de que ele tanto gostava. Por descriçõesoblíquas, Lobo Antunes consegue tornar uma cena verdadeiramente perturbadora.

O problema é que, de tão bem rotinada,a sua forma de narrar acaba por desvendar o seu lado técnico. Há algunselementos recorrentes. Em primeiro lugar, a repetição de ideias. Seja,primeiro, com a ideia de que as raparigas do liceu não envelhecem (glosarepetida várias vezes), seja, depois, com o aparecimento das todavias.Isto é, com a repetição de um elemento aparentemente banal, Lobo Antunes criaum sobressalto interpretativo e uma espécie de terreno confortável: o leitorpressente que as todavias vão ser importantes, que de tão repetidas têmimportância, e ao mesmo tempo, de cada vez que as vê referidas, cria umaespécie de ligação entre episódios esparsos. A repetição funciona como sugestãode que há uma relação entre episódios, mesmo que a ligação depois não exista emmais do que essa referência arbitrária.

Ora, esta pretensa importância doselementos repetidos perde força quando vemos a quantidade de repetições,sobretudo nos diálogos. As personagens de Lobo Antunes dizem pouco. No entanto,nas curtas frases que dizem, há uma impressão de profundidade criada, hélas,pela repetição. «És tão mau», diz uma personagem. Três linhas depois a fraseecoa «És tão mau», duas páginas depois repete-se «És tão mau». Ou «Perdão»,duas linhas, «Perdão?», duas linhas, «Perdão?», mais duas linhas. Estarepetição dá ideia de que as frases são profundas, memoráveis, voltam sempre àcabeça das personagens.

A repetição é central nos romances deLobo Antunes. E se isto por um lado é normal, dada a importância da memória noseu imaginário, por outro acaba por se estafar como mecanismo literário. Tantoserve para identificarmos personagens – todos têm uma pequena obsessão quevolta e meia aparece, para nos garantir que ainda estamos dentro da sua voz (obilhar num cobrador, a religião no ervanário) – como para criar a ilusão deimportância. E, às tantas, não é mais do que um vício. Se uma rapariga diz a umHomem “Ficas tão engraçado”, ele passa a tratar-se a si próprio como “o tãoengraçado”. Se um rapazola vê uma mulher com uma sombrinha, passa a tratá-lapor “a sombrinha”. As personagens são tão atentas à linguagem que não pensamcomo cobradores, ervanários, ou Homens de negócios: pensam sempre comoescritores, ultra atentos às palavras. Em vez de fazer literatura, são aspersonagens que pensam literariamente. Ora, o mais curioso, para quem rememoraconstantemente partes de diálogos ou pormenores de toda a espécie, é queninguém usa o mais básico seguro da memória – o nome. Todas as personagens sãoobsessivas com pormenores, relatam episódios com uma imprecisão fotográfica einventariam todos os objectos de uma cena. No entanto, nenhuma é capaz denomear alguém. É certo que não condiz com a prosa de durão que Lobo Antunesquer imprimir; no entanto, também não condiz com o lado descritivo do seuestilo. Mais uma vez, resulta enquanto ofusca, mas passado o brilho inicial,deixam pouco na memória.

Bourget explicava, a propósito deBaudelaire, que as ideias de decadentismo vêm do insulamento das frases ouversos num romance. Isto é, cada frase passa a valer como organismoindependente e não como parte de um todo. Nisto, Lobo Antunes é, e bem, ooposto do decadente. Uma frase, por si, é impenetrável, e isto faz do livro umbloco uno, em que tudo está de tal maneira entretecido que nada éverdadeiramente dispensável. Nisto é, de facto, muito diferente da maioria dosseus contemporâneos, e é também este um dos aspectos da sua grande mestriaestilística. Na filosofia literária subjacente, porém, Lobo Antunes não fogeaos chavões típicos da nossa época. Como em quase todos os escritorescontemporâneos, a acção deixou de estar centrada em acontecimentos, para secentrar num psicologismo barato. Isto é, temos o fim revelado à partida – umamorte, e temos uma série de princípios – as infâncias. Toda a trama, já não sóde Lobo Antunes, mas de quase todo o romance contemporâneo, consiste em ligareste princípio e este fim através da revelação de qualquer coisa que explique atransformação do menino inocente no horror que se tornou. Lobo Antunes não fogea isto, como não foge à mania de tratar o banal como o supremo tema literário.Não o que há de extraordinário no banal, mas em mostrar o banal como banal,precisamente aquilo que todos conseguimos ver.

Há alguns tópicos que são próprios deLobo Antunes, como o quotidiano burguesinho que todos cumprem insatisfeitos;mas até isso parece que se tornou uma comodidade de que o autor não sabe sair.A que propósito é que uma série de pessoas com vidas miseráveis, que sãoincapazes de se libertar das mulheres que lhes massacram o juízo, por exemplo,a que propósito é que essas pessoas, a quem a inércia impede de tomar as rédeasda vida, mesmo contra aquilo que não os satisfaz, é capaz de um acto tãoradical quanto um tenebroso assassinato. Se esta contradição entre apassividade e a acção tão furiosa fosse motivo de perplexidade ou de reflexão,era uma coisa; no entanto, o que parece é que as personagens já têm obrigaçãode sair resignadas da pena de Lobo Antunes, mesmo que depois toda a históriacontrarie a formação dos seus carácteres.

Que Lobo Antunes tem um estilo depurado até às raias da perfeição, ninguém o contesta. Mas na literatura, como nas corridas, ninguém paga para ver o piloto automático.por Carlos Maria Boboneem Observador11.11.2018

Isabel Lucas: «a vida como texto a corrigir» - crítica a A Última Porta Antes Da Noite

A vida como texto a corrigir

O título do romance é uma referência à ópera O Castelo do Barba Azul do húngaro Bela Bartók. Judite, raptada pelo duque de Barba Azul, é levada para o seu castelo e feita sua quarta mulher. Fica intrigada com as sete portas que encontra fechadas num salão e quer saber o que está por trás e cada uma. Convence-o a abrir cada uma delas, acedendo aos mistérios da vida do duque. A sétima e última revelam-no. George Steiner escreveu um ensaio sobre essa obra. Lobo Antunes evoca-o na frase que escolheu para nomear o 29º romance.

O título do romance é uma referência à ópera O Castelo do Barba Azul do húngaro Bela Bartók. Judite, raptada pelo duque de Barba Azul, é levada para o seu castelo e feita sua quarta mulher. Fica intrigada com as sete portas que encontra fechadas num salão e quer saber o que está por trás e cada uma. Convence-o a abrir cada uma delas, acedendo aos mistérios da vida do duque. A sétima e última revelam-no. George Steiner escreveu um ensaio sobre essa obra. Lobo Antunes evoca-o na frase que escolheu para nomear o 29º romance. A Última Porta Antes da Noite tem como centro um crime, real, ainda em investigação. Um empresário é assassinado e o seu corpo dissolvido em ácido sulfúrico para eliminar qualquer prova. Vários homens estão envolvidos, entre eles dois irmãos, advogados. Esta é a verdade, o resto é o mergulho no íntimo e no quotidiano de cinco personagens: o “cobrador do bilhar”, o “segundo cobrador”, o “ervanário”, o “irmão do doutor” e o “doutor”, o mandante da operação que todos acreditam estar bem montada porque assente num pressuposto: «Sem cadáver não há crime».

A frase ecoa ao longo das 456 páginas. Uma frase murmurada, pensada, gritada, lembrada por cada um dos homens no singular fluxo de consciência em que o romance é narrado, técnica recorrente em Lobo Antunes, desta vez a procurar uma depuração ainda maior de linguagem que deixa o leitor mais sozinho — tragicamente cúmplice — com a intimidade de cada uma das personagens. Elas, por sua vez, mergulhadas na solidão da sua existência mais privada. Todos contando a si mesmos a versão de uma história que se reinventa, transforma e contextualiza de acordo com os fantasmas, ambições, subtilezas da cada existência, ainda que com fixações comuns: o medo do escuro, a paixão silenciosa pela irmã do “doutor”, o modo como olham o voo das “todavias”, o pássaro recuperado de um poema de David Mourão-Ferreira. E todas as versões surgem como verosímeis, assumindo uma verdade que tanto ganha consistência — porque encaixa na realidade e subjectividade de cada um dos homens — como se dilui num delírio ou absurdo, uma comédia humana reveladora do que há de mais grotesco e sensível. Com a linguagem estamos no quotidiano interior das personagens. Nada de novo, mais uma vez, mas aqui reforçado.

Dividido em 25 capítulos, os 25 anos da pena a que aqueles homens arriscam, o romance é narrado a cinco vozes, alternadas nos primeiros 15, para depois seguir uma ordem mais livre, a ordem de uma perdição à medida que a investigação avança e a frase «sem cadáver não há corpo» ganhe contornos demenciais. E sempre que a voz muda, ou seja, sempre que a personagem que acompanhamos fala, a linguagem adapta-se a ela e ao ambiente, revelando Lobo Antunes, mais uma vez, o profundo conhecimento dos cambiantes do português. O recurso a diminutivos, frases da cultura popular, ao matiz que forma a língua e a faz o grande instrumento deste escritor numa altura em que parece procurar a grande simplicidade e penetrar numa realidade que se cola como segunda pele porque entramos na casa, na infância, nos corpos, na rotina de outra gente. Gente que, como toda a gente, já teve “vontade de corrigir o texto inteiro” que é a sua própria vida.

por Isabel Lucasem Público19.10.2018

António Lobo Antunes's Blog

- António Lobo Antunes's profile

- 1030 followers