António Lobo Antunes's Blog, page 10

April 30, 2016

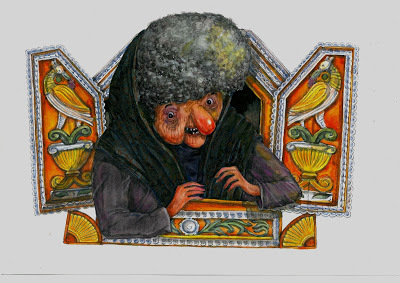

«Uma Via Láctea de Galos», crónica com ilustrações de Nicoleta Sandulescu

E, de manhã, tínhamos os galos. Uma Via Láctea de galos, neste quintal, no outro, junto à vinha do presidente da Câmara, mais adiante, no sítio dos ciganos, com rulotes e mulas e trapos

pendurados e discussões à noite, de forma que o único sem cantar era aquele que a minha avó segurava pelas asas para lhe cortar o gasganete, e o bicho, sem cabeça, a remexer-se activísssimo.

Depois desistia, depois a minha avó despia-o e o galo afinal esquelético, duas, três penas castanhas e azuis permaneciam a bailar no pátio, às vezes sumiam-se a tremer por cimas das nespereiras, cheguei a recuperá-las, séculos depois, na lama do inverno, sujas, sem cor alguma, reduzidas a meia dúzia de filamentos tristes. Portanto, de manhã os galos, o gato a escorrer a sua seda furtiva no intervalo dos móveis: se me chegava a ele tornava-se dúzias de unhas que assobiavam uma chaleira de ódio antes de se transformar num pulo, deixando de existir a meio do salto. Os galos, o gato, eu a avançar com a muleta porque o joelho murchou. Encheu-se de água, o enfermeiro deu-me uma injecção e os ossos secaram: recusam a dobrar-se mas não sofro muito com isso e a muleta, além do mais, dá-se ao respeito. Conheço vários que me invejam, fico importante e trágico como um soldado que sobreviveu à guerra, as mulheres gostam de acompanhar comigo, sobretudo a viúva do despachante: de quinze em quinze dias encosto-lhe a muleta à cabeceira, resolvo o assunto, fumo um cigarrinho e andor. A minha avó

Depois desistia, depois a minha avó despia-o e o galo afinal esquelético, duas, três penas castanhas e azuis permaneciam a bailar no pátio, às vezes sumiam-se a tremer por cimas das nespereiras, cheguei a recuperá-las, séculos depois, na lama do inverno, sujas, sem cor alguma, reduzidas a meia dúzia de filamentos tristes. Portanto, de manhã os galos, o gato a escorrer a sua seda furtiva no intervalo dos móveis: se me chegava a ele tornava-se dúzias de unhas que assobiavam uma chaleira de ódio antes de se transformar num pulo, deixando de existir a meio do salto. Os galos, o gato, eu a avançar com a muleta porque o joelho murchou. Encheu-se de água, o enfermeiro deu-me uma injecção e os ossos secaram: recusam a dobrar-se mas não sofro muito com isso e a muleta, além do mais, dá-se ao respeito. Conheço vários que me invejam, fico importante e trágico como um soldado que sobreviveu à guerra, as mulheres gostam de acompanhar comigo, sobretudo a viúva do despachante: de quinze em quinze dias encosto-lhe a muleta à cabeceira, resolvo o assunto, fumo um cigarrinho e andor. A minha avó– Cheiras a drogaria que tresandas

dado que não é grande espingarda em perfumes franceses,

dos caros, dos finos, que a viúva comprava em garrafões na drogaria, com o rótulo made in Paris e a torre Eiffel por cima dos Jerónimos. Com os trocos do perfume abastecia-se de pó-de-arroz em caixinhas de folha com Napoleão na tampa, isto é uma palma na barriga e um bvaque atravessado. A minha avó indignava-se porque as nódoas do pó-de-arroz Napoleão eram dificílimas de tirar do colarinho, quer-se dizer saíam com facilidade das bochechas da viúva para a camisa, a viúva tornava-se pálida e com rugas, quase mãe dela mesma, mas largarem a popeline está quieto. Sem o pó-de-arroz a viúva parecia um drácula na aurora, toda olheiras e pêlos, e, graças às olheiras e aos pêlos, dei conta que apesar da muleta eu não faria má figura numa corrida de velocidade: há certos estímulos a que as muletas respondem, de modo que chegava a casa a tempo da Via Láctea dos galos e da minha avó a censurar-me

dos caros, dos finos, que a viúva comprava em garrafões na drogaria, com o rótulo made in Paris e a torre Eiffel por cima dos Jerónimos. Com os trocos do perfume abastecia-se de pó-de-arroz em caixinhas de folha com Napoleão na tampa, isto é uma palma na barriga e um bvaque atravessado. A minha avó indignava-se porque as nódoas do pó-de-arroz Napoleão eram dificílimas de tirar do colarinho, quer-se dizer saíam com facilidade das bochechas da viúva para a camisa, a viúva tornava-se pálida e com rugas, quase mãe dela mesma, mas largarem a popeline está quieto. Sem o pó-de-arroz a viúva parecia um drácula na aurora, toda olheiras e pêlos, e, graças às olheiras e aos pêlos, dei conta que apesar da muleta eu não faria má figura numa corrida de velocidade: há certos estímulos a que as muletas respondem, de modo que chegava a casa a tempo da Via Láctea dos galos e da minha avó a censurar-me– Vens do espantalho, não é?

com a faca esquecida a meio de um gasganete na agonia. O gato, que em geral não me ligava nenhuma, aproximava-se a farejar-me, interessado: sacudia-o com a muleta antes da chaleira e das unhas.

Quando penso nessa época acho que podia ter sido feliz. A

viúva tratava-me por

viúva tratava-me por– Meu pombinho

dava-me chá de macela, volta não volta enfiava-me uma nota no bolso, juntamente com um bilhetinho simpático assinado com o nome completo, trazia a campa do despachante num asseio que dava gosto e quando eu chegava voltava-lhe, por delicadeza, o retrato para a parede:

– Nunca se sabe

explicava ela e nesse ponto dou-lhe razão: nunca se sabe de facto e há mortos que não brincam em serviço. Pelo sim pelo não continuo a evitar o cemitério. Podia ter sido feliz. A minha avó e a viúva foram-se embora uma atrás da outra, no espaço de um mês, aminha avó de um problema no sangue, disse o médico, que a envenenou e a tornou negra num instante, a mostrar-me os carvõezinhos das mãos e a gritar

– Olha isto

a viúva porque o garrafão de perfume francês caiu, em má hora, de uma prateleira alta. O cabo da Guarda desconfiou de mim

– Foste tu com a muleta?

por a ter encontrado na cama com uma camisinha azul transparente e aboca, coitada, tentando um

– Meu pombinho

derradeiro. De garrafão espalmado na cara não se lhe notavam as rugas nem os pêlos: colocaram-na ao lado do despachante que parece não a ter recebido mal. Eu fiquei por aqui

mais o galos. Uma Via Láctea de galos neste quintal, no outro, junto à vinha do presidente da Câmara, mais adiante, no sítio dos ciganos, com rulotes e mulas e trapos pendurados e discussões à noite. A rua foi deixando de cheirar a perfume francês, nunca tive as camisas tão limpas. De tempos a tempos o cabo da Guarda para mim

mais o galos. Uma Via Láctea de galos neste quintal, no outro, junto à vinha do presidente da Câmara, mais adiante, no sítio dos ciganos, com rulotes e mulas e trapos pendurados e discussões à noite. A rua foi deixando de cheirar a perfume francês, nunca tive as camisas tão limpas. De tempos a tempos o cabo da Guarda para mim– Empurraste o garrafão com a muleta, diz lá

e, embora já não faça diferença, eu moita. Podia contar-lhe que não aprecio que me tratem por

– Meu pombinho

mas moita. Sento-me no jardim a assistir às abelhas, o cabo da Guarda cala-se. Dúzias de abelhas. Quais dúzias: centenas. Só tenho medo que a minha avó me apareça, toda negra

– Olha isto

a mostrar-me os carvõezinhos das mãos, e me corte o gasganete de um golpe. Não acredito: tirando as manchas do pó-de-arroz Napoleão não nos dávamos assim tão mal.

António Lobo Antunes

em Terceiro Livro de Crónicas, 2005, 1ª edição. pp 213-215

Ilustrações de Nicoleta Sandulescu, do trabalho realizado como aluna da disciplina de ilustração na Faculdade de Belas Artes de Lisboa, sob orientação do Professor Pedro António dos Santos Saraiva. Estas ilustrações foram gentilmente cedidas pela sua autora, e faz parte das 18 ilustrações interpretativas do texto de António Lobo Antunes.

Published on April 30, 2016 09:50

April 24, 2016

«Lobo Antunes: folha branca não é tão branca como a pintam», por Fátima Pinheiro

Dia do Livro, ontem. No rescaldo, hoje ponho António Lobo Antunes. Conheci-o numa conferência. Até então sabia: de dois livros; passagens de outros; muitas crónicas; de familiares; de prémios (mas nisto estou, em parte, com ele, o mais importante no prémio é o dinheiro); que se acha que devia ser Nobel. Convidaram-me para ir ouvi-lo. Uma surpresa e um desafio, uma lide e um milagre. Entre os dois, e não foi de cernelha.

A curiosidade era grande e, se posso e vejo razões, tiro chinelos e corro: muitas vezes descalça. Tinha dele uma escrita "grande", ciclónica, novelo que não se desenrola nunca, repetitiva, embriagante, fatigante. E uma atração por "uma coisa" maior que o livro, que nas entrelinhas está lá. Contudo, um escrever muito a empatar ou a adiar qualquer coisa. É escritor? Não é escritor? Não se pode desligar a obra do seu autor, da carne e do osso. Ver os olhos, o olhar. Tocar se puder. Para mim é natural. Conclusão: conheci um escritor e desde esse dia "deu-me a mão". Porquê? Respondo com as minhas palavras, repetindo as dele, grande entertainer e de humor inconfundível - às vezes cru, mas certeiro, a desmontar as máscaras, todas mesmo; não há cinismo que lhe escape; o dele, se é que o tem, é-lhe íntimo, não o conheço assim tão bem...

Disse que escrever é dar um passo mais longe, e a certeza de que se é escritor é experimentar que não se pode viver sem escrever. Que a escrita são as perguntas milenares e a "última" pergunta tem diante de si um abismo. Bem lhe perguntamos, no final, se continuar a escrever é pressupor que há resposta, ao que ele deixou um composto e desenvolvido "não sei porque escrevo", "não lhe sei responder"... Determinante para ele, reconheceu, foi a mão que segurou a sua mão, antes da operação que fez quando lhe diagnosticaram um cancro. A mão que agarrou a sua, até à anestesia. Nunca mais se vai esquecer, repetiu. E que continua a escrever para viver e a viver para escrever. "O segredo para ser escritor?", perguntaram-lhe. Embora tenha citado muitos autores e contado histórias hilariantes sobre o tema, a prova está em que vida e escrita se confundem e que não há fórmulas: o eu diante do touro está sozinho, frisou, silenciando os risos que nunca faltaram, ritmados, a quem o ouviu naquela sala. E que ninguém desce de uma cruz vivo. E que o escritor sofre mais que os outros homens, e que sofrer é horrível.

Chegou a altura dos olhos, do olhar e do tocar. Foi no jardim. Tive então a certeza de estar diante de um homem que sabe até onde quer ir. Sabe pôr e tirar a "máscara" muito bem, quando lhe apetece e quando quer. Dotado de uma inteligência fabulosa sabe mais do que diz, e sabe que sabe que não diz tudo o que sabe. E isto, diante da angustiante famosa folha branca, às vezes não tão branca como a pintam.

O abismo de que falou na conferência: "é preciso saltar?", pergunto e respondo. Ele responde em silêncio com os olhos fixos em mim, e em quem me acompanhava, "mas quem são vocês?!" É que nós não lhe pedimos o autógrafo, ficamos para o fim, tão só para estar com ele. Só se pode saltar, disse eu, na certeza de que há uma mão que nos vai agarrar. Tal como no Hospital. O eu e o touro não estão totalmente sozinhos...

A vida, volto às suas palavras, não tem sentido sem escrever, e apesar de já estar tudo escrito, o homem tem tendência para se esquecer. Por isso, António continua a escrever. "A melhor maneira de dizer as coisas é única boa." Os grandes livros são um milagre, acrescentou. A certa altura, dos lindos olhos que tem, saiu um olhar sem qualquer máscara e eu tive o privilégio de ver um homem (acho que ele se "descaiu"...). Um "eu" como o meu, que anda neste lide, às vezes distraído, mas que vê a vida consolada quando alguém lhe pega a mão, ou se "pegam" as mãos. Não precisamos de estar (quem sabe quando?) à beira da faca ou da morte. E do que sei do meu toureio a pé ou das "pegas" de todos os dias, experimento - e nisso a natureza não falha- que o material tem sempre razão: se há razões para investir (o mesmo é: saltar o abismo), é avançar. Só assim o sofrimento se torna humano e a escrita uma beleza.

Não é preciso enrolar tanto. Como ele disse a certa altura, precisamos de ser "mais" crianças. Da sua simplicidade. Rápida. Inteligente. De olhos impressionados - uma expressão da qual ele fez, aliás, um pequeno e certeiro exercício fenomenológico. O que mostra que o tempo pode ser um instante. Como cada cigarro que fumava enquanto falava, enquanto mostrava e escondia o olhar. É um touro de raça. Como um bom livro. A literatura é afinal uma bela tourada.

por Fátima Pinheiroem Rasante24.04.2016(por cortesia da autora, e conforme original)foto de José Alexandre Ramos

Published on April 24, 2016 09:20

April 21, 2016

Bruno (em GoodReads): opinião sobre Caminho Como Uma Casa Em Chamas

Num regresso à polifonia exteriorizada, António Lobo Antunes constrói neste romance uma nova iteração do seu universo literário. Desta vez, a tempestade de vozes e rememorações fundamenta-se num prédio residencial algures em Lisboa. A revelação da narrativa transporta o leitor num vagar irregular de um andar ao outro, de apartamento em apartamento, até que eventualmente se conhecem os oito (mais um) protagonistas: Judeus vitimados pela Segunda Grande Guerra; um comunista atropelado pela fúria do Estado Novo; uma funcionária pública exilada pela censura da sua obesidade; um bêbado, sacrificado pelas próprias falhas e excomungado pela família; Joaquim, um viúvo que sempre se sentiu aquém das expectativas, que nunca conseguira ser um homem; uma juíza que tenta evadir o tempo e o envelhecimento; Augusto, um antigo militar em Angola que se sente incapaz de resistir a nostalgia e a saudade; e, entre parentes, no sótão, uma transfiguração de um Salazar que tenta sobreviver, mesmo que numa condição atenuada, mesmo que numa total decrepitude.

Num regresso à polifonia exteriorizada, António Lobo Antunes constrói neste romance uma nova iteração do seu universo literário. Desta vez, a tempestade de vozes e rememorações fundamenta-se num prédio residencial algures em Lisboa. A revelação da narrativa transporta o leitor num vagar irregular de um andar ao outro, de apartamento em apartamento, até que eventualmente se conhecem os oito (mais um) protagonistas: Judeus vitimados pela Segunda Grande Guerra; um comunista atropelado pela fúria do Estado Novo; uma funcionária pública exilada pela censura da sua obesidade; um bêbado, sacrificado pelas próprias falhas e excomungado pela família; Joaquim, um viúvo que sempre se sentiu aquém das expectativas, que nunca conseguira ser um homem; uma juíza que tenta evadir o tempo e o envelhecimento; Augusto, um antigo militar em Angola que se sente incapaz de resistir a nostalgia e a saudade; e, entre parentes, no sótão, uma transfiguração de um Salazar que tenta sobreviver, mesmo que numa condição atenuada, mesmo que numa total decrepitude. Entre estas reduções e simplificações esconde-se (e revela-se) tudo o que realmente sempre importa nos romances antunianos: a força da memória, a morte, as sobreposições espácio-temporais, a melancolia, o silêncio, a história e as histórias, a cultivação inovadora da linguagem, a cuidadosa elaboração da diegese e, enfim, as tragédias das nossas vivências tão nuas e cruas perante a nossa vontade tão forte de as ignorarmos. Desde os detalhes mais minuciosos da cultura portuguesa que patenteiam o tanto que nos une, mesmo quando nos revemos tão distintos, aos rompimentos metaficcionais que projectam um simples livro para patamares mais profundos e reveladores, está tudo presente, tudo o que, livro após livro, cimenta António Lobo Antunes como um caso à parte da literatura portuguesa.

Esqueçam as polémicas, as entrevistas, os soundbytes, as produções mediáticas inerentes à ultra comercialização da literatura contemporânea, deixem-se, ao invés, submergir nesta maré puramente literária e verão que, mais do que o conhecimento alheio, encontrarão o caleidoscópio do vosso próprio ser. Há algo mais valioso que isto?

por Brunoem GoodReads06.02.2016

Published on April 21, 2016 14:04

February 13, 2016

José Mário Silva, crítica a Da Natureza Dos Deuses

Invenção da Melancolia

Na fase mais recente da sua obra – que abarca romances densos como

Comissão das Lágrimas

(2011),

Não é Meia Noite Quem Quer

(2012) e

Caminho Como Uma Casa Em Chamas

(2014) –, António Lobo Antunes vinha seguindo uma trajectória de progressivo ensimesmamento, fechando-se mais e mais dentro das suas estruturas polifónicas, essa arquitectura claustrofóbica de múltiplas vozes emergindo da página, ao mesmo tempo tão intrincadas e tão rarefeitas que o leitor deixava de as conseguir separar umas das outras. O fulgor da prosa de Lobo Antunes nunca se perdeu, mas saíamos desses livros como que desorientados, meio perdidos, expulsos de um território onde nunca chegávamos verdadeiramente a entrar. Ou seja, éramos meros espectadores que contemplam, de fora, os fragmentos de vida que o romance arranca ao real quotidiano, mas logo esconde e abafa, sob o peso da voz que se sobrepõe a todas as outras. A voz do autor fascinado com o seu poder discricionário, esse poder maior que consiste em dizer o que se quer, da maneira que se quer, sem pensar em coisas vulgares como, por exemplo, a inteligibilidade.

Na fase mais recente da sua obra – que abarca romances densos como

Comissão das Lágrimas

(2011),

Não é Meia Noite Quem Quer

(2012) e

Caminho Como Uma Casa Em Chamas

(2014) –, António Lobo Antunes vinha seguindo uma trajectória de progressivo ensimesmamento, fechando-se mais e mais dentro das suas estruturas polifónicas, essa arquitectura claustrofóbica de múltiplas vozes emergindo da página, ao mesmo tempo tão intrincadas e tão rarefeitas que o leitor deixava de as conseguir separar umas das outras. O fulgor da prosa de Lobo Antunes nunca se perdeu, mas saíamos desses livros como que desorientados, meio perdidos, expulsos de um território onde nunca chegávamos verdadeiramente a entrar. Ou seja, éramos meros espectadores que contemplam, de fora, os fragmentos de vida que o romance arranca ao real quotidiano, mas logo esconde e abafa, sob o peso da voz que se sobrepõe a todas as outras. A voz do autor fascinado com o seu poder discricionário, esse poder maior que consiste em dizer o que se quer, da maneira que se quer, sem pensar em coisas vulgares como, por exemplo, a inteligibilidade.

A maior surpresa que nos proporciona Da Natureza dos Deuses , o mais recente romance de Lobo Antunes, é justamente uma inflexão na tal trajectória de fechamento que ameaçava alienar muitos dos seus leitores. Num livro com quase 600 páginas, nunca chegamos a sentir cansaço ou exaustão, mesmo quando o autor multiplica os narradores e cria novelos mentais que embatem violentamente uns contra os outros, oferecendo visões distintas dos mesmos acontecimentos. À perícia do escritor, na forma como deixa a narrativa seguir o seu curso, permitindo à mão que escreve ir atrás do fio das histórias que se acumulam no seu imparável carrossel mental, junta-se uma força centrípeta que mantém a coesão do edifício, conferindo-lhe solidez e sentido.

No centro do romance está precisamente um edifício, um palacete na zona de Cascais, perto do Guincho, cenário faustoso para o lento declínio de uma família. «Tudo se gasta e cede», diz alguém. E Da Natureza dos Deuses é a crónica dessa ruína. Uma ruína dos corpos, das relações afectivas, dos impérios financeiros, das casas erguidas contra o vento que vem do mar, contra o imparável cerco das areias que um dia soterrarão o court de ténis, as estátuas de deusas e discóbolos, os canteiros do jardim, a janela na torre (onde uma mulher, reclusa, espreita) e a memória de quem um dia habitou aqueles espaços. O tema central é o poder que o dinheiro traz consigo e a forma como esse poder vai sendo exercido. O Senhor Doutor, nascido na pobreza, sobe a pulso e cria um império de bancos, seguradoras e outras empresas. Esse sucesso nos negócios confere-lhe uma aura que distorce a forma como as pessoas se relacionam com ele. Sem surpresa, é quase sempre em modo de submissão, embora por trás dessa fachada de arrogância e superioridade aparente se possam esconder outras relações de força (como acontece com Marçal, o «criado» fiel, no seu impecável casaco branco).

Os vários laços de afecto ou dependência vão sendo minuciosamente revelados à medida que a narração alterna entre figuras muito diferentes: o próprio Senhor Doutor, eminência parda do Portugal dos anos 50 e 60 do século passado, íntimo de um Salazar que aparece várias vezes como um espectro moribundo, fragilíssimo, de manta sobre os joelhos; a Senhora, mulher do Senhor Doutor (a reclusa que espreita por detrás dos cortinados); a filha da Senhora, com um cão ao colo, rodeada por livros que lhe são trazidos por uma funcionária da livraria mais próxima e nunca lidos, porque os pacotes são um mero pretexto para ter quem a oiça; e muitas personagens secundárias, que vão destapando o reverso do esplendor burguês, a miséria atávica de uma sociedade supostamente de brandos costumes, mas onde imperam as mais brutais formas de violência.

Lobo Antunes é particularmente feliz no modo como capta os estados emocionais das personagens, os seus abismos íntimos, os seus dilemas morais, essa tristeza entranhada nos corpos, «espécie de melancolia» que os paralisa a meio de um gesto, de uma frase, às vezes de uma palavra. Quando essa ruptura no discurso acontece, a palavra deixada a meio pode ficar assim, partida, suspensa, enquanto novos fios de pensamento se intrometem, para depois, mais à frente, vermos surgir o resto da palavra, retomando o processo mental interrompido. Estes malabarismos não são meros exercícios de virtuoso, antes obedecem a uma necessidade do texto, o mesmo se podendo dizer dos cruzamentos de planos temporais e da hábil sobreposição das várias subjectividades que coexistem em cada capítulo (incluindo a do autor deste mundo, sempre consciente da sua efabulação).

A dada altura, uma personagem refere-se a «certos pormenores que por muito que a gente se esforce não se desvanecem». Esses pormenores, nos livros de Lobo Antunes, prendem-se sempre com a linguagem, com esse espantoso fôlego lírico que faz equivaler a sua arte narrativa a uma arte poética. O que não se desvanece na memória dos leitores é a força das imagens. Por exemplo, aquele homem «abotoando o colete como se tocasse acordeão em si mesmo». Ou as pessoas «cujas sombras parece que têm ossos».

por José Mário Silvaem Bibliotecário de Babel09.02.2016originalmente publicado na revista E do Expresso de 06.02.2016

Na fase mais recente da sua obra – que abarca romances densos como

Comissão das Lágrimas

(2011),

Não é Meia Noite Quem Quer

(2012) e

Caminho Como Uma Casa Em Chamas

(2014) –, António Lobo Antunes vinha seguindo uma trajectória de progressivo ensimesmamento, fechando-se mais e mais dentro das suas estruturas polifónicas, essa arquitectura claustrofóbica de múltiplas vozes emergindo da página, ao mesmo tempo tão intrincadas e tão rarefeitas que o leitor deixava de as conseguir separar umas das outras. O fulgor da prosa de Lobo Antunes nunca se perdeu, mas saíamos desses livros como que desorientados, meio perdidos, expulsos de um território onde nunca chegávamos verdadeiramente a entrar. Ou seja, éramos meros espectadores que contemplam, de fora, os fragmentos de vida que o romance arranca ao real quotidiano, mas logo esconde e abafa, sob o peso da voz que se sobrepõe a todas as outras. A voz do autor fascinado com o seu poder discricionário, esse poder maior que consiste em dizer o que se quer, da maneira que se quer, sem pensar em coisas vulgares como, por exemplo, a inteligibilidade.

Na fase mais recente da sua obra – que abarca romances densos como

Comissão das Lágrimas

(2011),

Não é Meia Noite Quem Quer

(2012) e

Caminho Como Uma Casa Em Chamas

(2014) –, António Lobo Antunes vinha seguindo uma trajectória de progressivo ensimesmamento, fechando-se mais e mais dentro das suas estruturas polifónicas, essa arquitectura claustrofóbica de múltiplas vozes emergindo da página, ao mesmo tempo tão intrincadas e tão rarefeitas que o leitor deixava de as conseguir separar umas das outras. O fulgor da prosa de Lobo Antunes nunca se perdeu, mas saíamos desses livros como que desorientados, meio perdidos, expulsos de um território onde nunca chegávamos verdadeiramente a entrar. Ou seja, éramos meros espectadores que contemplam, de fora, os fragmentos de vida que o romance arranca ao real quotidiano, mas logo esconde e abafa, sob o peso da voz que se sobrepõe a todas as outras. A voz do autor fascinado com o seu poder discricionário, esse poder maior que consiste em dizer o que se quer, da maneira que se quer, sem pensar em coisas vulgares como, por exemplo, a inteligibilidade.A maior surpresa que nos proporciona Da Natureza dos Deuses , o mais recente romance de Lobo Antunes, é justamente uma inflexão na tal trajectória de fechamento que ameaçava alienar muitos dos seus leitores. Num livro com quase 600 páginas, nunca chegamos a sentir cansaço ou exaustão, mesmo quando o autor multiplica os narradores e cria novelos mentais que embatem violentamente uns contra os outros, oferecendo visões distintas dos mesmos acontecimentos. À perícia do escritor, na forma como deixa a narrativa seguir o seu curso, permitindo à mão que escreve ir atrás do fio das histórias que se acumulam no seu imparável carrossel mental, junta-se uma força centrípeta que mantém a coesão do edifício, conferindo-lhe solidez e sentido.

No centro do romance está precisamente um edifício, um palacete na zona de Cascais, perto do Guincho, cenário faustoso para o lento declínio de uma família. «Tudo se gasta e cede», diz alguém. E Da Natureza dos Deuses é a crónica dessa ruína. Uma ruína dos corpos, das relações afectivas, dos impérios financeiros, das casas erguidas contra o vento que vem do mar, contra o imparável cerco das areias que um dia soterrarão o court de ténis, as estátuas de deusas e discóbolos, os canteiros do jardim, a janela na torre (onde uma mulher, reclusa, espreita) e a memória de quem um dia habitou aqueles espaços. O tema central é o poder que o dinheiro traz consigo e a forma como esse poder vai sendo exercido. O Senhor Doutor, nascido na pobreza, sobe a pulso e cria um império de bancos, seguradoras e outras empresas. Esse sucesso nos negócios confere-lhe uma aura que distorce a forma como as pessoas se relacionam com ele. Sem surpresa, é quase sempre em modo de submissão, embora por trás dessa fachada de arrogância e superioridade aparente se possam esconder outras relações de força (como acontece com Marçal, o «criado» fiel, no seu impecável casaco branco).

Os vários laços de afecto ou dependência vão sendo minuciosamente revelados à medida que a narração alterna entre figuras muito diferentes: o próprio Senhor Doutor, eminência parda do Portugal dos anos 50 e 60 do século passado, íntimo de um Salazar que aparece várias vezes como um espectro moribundo, fragilíssimo, de manta sobre os joelhos; a Senhora, mulher do Senhor Doutor (a reclusa que espreita por detrás dos cortinados); a filha da Senhora, com um cão ao colo, rodeada por livros que lhe são trazidos por uma funcionária da livraria mais próxima e nunca lidos, porque os pacotes são um mero pretexto para ter quem a oiça; e muitas personagens secundárias, que vão destapando o reverso do esplendor burguês, a miséria atávica de uma sociedade supostamente de brandos costumes, mas onde imperam as mais brutais formas de violência.

Lobo Antunes é particularmente feliz no modo como capta os estados emocionais das personagens, os seus abismos íntimos, os seus dilemas morais, essa tristeza entranhada nos corpos, «espécie de melancolia» que os paralisa a meio de um gesto, de uma frase, às vezes de uma palavra. Quando essa ruptura no discurso acontece, a palavra deixada a meio pode ficar assim, partida, suspensa, enquanto novos fios de pensamento se intrometem, para depois, mais à frente, vermos surgir o resto da palavra, retomando o processo mental interrompido. Estes malabarismos não são meros exercícios de virtuoso, antes obedecem a uma necessidade do texto, o mesmo se podendo dizer dos cruzamentos de planos temporais e da hábil sobreposição das várias subjectividades que coexistem em cada capítulo (incluindo a do autor deste mundo, sempre consciente da sua efabulação).

A dada altura, uma personagem refere-se a «certos pormenores que por muito que a gente se esforce não se desvanecem». Esses pormenores, nos livros de Lobo Antunes, prendem-se sempre com a linguagem, com esse espantoso fôlego lírico que faz equivaler a sua arte narrativa a uma arte poética. O que não se desvanece na memória dos leitores é a força das imagens. Por exemplo, aquele homem «abotoando o colete como se tocasse acordeão em si mesmo». Ou as pessoas «cujas sombras parece que têm ossos».

por José Mário Silvaem Bibliotecário de Babel09.02.2016originalmente publicado na revista E do Expresso de 06.02.2016

Published on February 13, 2016 07:35

February 12, 2016

Cartas da Guerra, de Ivo M. Ferreira - o trailer

Published on February 12, 2016 14:26

January 24, 2016

«O Antunes pega-se?» - artigo de Isabel Lucas no Público

O Antunes pega-se?

Qual é a marca dele em quem escreve? Seis escritores falam de uma influência, apontam a excelência e a fragilidade, sublinham a presença indelével da biografia na obra de um escritor que ousou revelar-se “furiosamente” e aprendeu a esconder-se num jogo que parece o de um eterno aperfeiçoamento.

“Cuidado que o Antunes pega-se”, ou talvez se apanhe, “como uma gripe”. Não estamos num romance, mas quase parece possível escutar nestas metáforas a voz que atravessa, em muitos múltiplos, os livros de António Lobo Antunes. Mais biográfica no início, mais elaborada e esquiva nos livros mais recentes, e apontando para muitas outras possíveis. Como no último, Da Natureza dos Deuses, quando através da fala de uma mulher se interpõem outras hipóteses de ser, de falar: “… felizmente nasci em Lisboa apesar de correr o risco de não ser esta, se calhar sou mais bem tratada do que esta, se calhar casei-me, se calhar toquei violino ou morri de amor por um veterinário, qual será o meu nome, gosto de Irene, não gosto de Noémia, faz-me lembrar uma colega da escola que se chamava Lucinda mas tinha tudo de Noémia, até a cova do queixo e as sardas dos braços, apontem-me uma Noémia gorda que não encontro nenhuma, a da capelista um pau de virar tripas, uma das dactilógrafas do escritório enchumaços no peito, que ela encaixa melhor convencida de que não topamos, prefiro Irene ao meu nome, ou Cândida, ou Ester, que deixam sabores diferentes na boca, o meu insonso como a palavra dióspiro ou a palavra lâmpada, pronunciamo-las para dentro, a imaginar que sim, e deitadas cá para fora monótonas, o que as fantasias enganam…”

“Cuidado que o Antunes se pega” ou se apanha “como uma gripe” podiam ser mais uns ecos dessa voz. Talvez sejam. São frases já algumas vezes ditas pelo escritor António Lobo Antunes sobre o autor António Lobo Antunes, quando o escritor se interpõe no que faz o autor, se comenta e aqui lembradas. Uma por Rui Cardoso Martins e outra por Ana Margarida Carvalho para os auxiliar descrever um estilo marcado ao qual é difícil ficar indiferente, sobretudo quando se é em simultâneo leitor de Antunes e escritor na mesma língua.

“Não se pode não ficar diferente depois de ler um livro seu”, diz Ana Margarida Carvalho, autora do romance Que Importa a Fúria do Mar. “É uma reacção parecida à de quando se lê Guimarães Rosa, por exemplo, a gente pousa o livro e continua com aquela cantilena na cabeça, as inconcordâncias das frases imperfeitas, usando o gerúndio… Com Lobo Antunes é assim, pousa-se o livro, e aquela prosa torrencial inunda-nos, persegue-nos e continua lá. A melodia, o ritmo, a ladainha, às vezes infantil, às vezes funesta, das vozes – como ele diz, ‘o meu ofício é traduzir vozes’ –, prosseguem nas nossas cabeças. É difícil de explicar, mas é quase viciante, e tem um poder quase hipnótico. A leitura de António Lobo Antunes deixa-nos sempre em estado de assombro, ou de incómodo, fica-nos, nem que seja, uma emoção puramente estética. Julgo que foi o próprio que disse, mas aplica-se à sua obra: os livros são coisas que se apanham, como uma gripe.”

Aí está a metáfora, a característica mais destacada quando se fala da marca literária de Lobo Antunes numa altura em que o escritor de 73 anos acaba de publicar um dos seus romances mais poderosos, 37 anos depois de se estrear com Memória de Elefante, em 1979, e em vésperas de se apresentar na competição do Festival de Cinema de Berlim (de 11 a 21 de Fevereiro) Cartas da Guerra, o filme de Ivo Ferreira, que adapta o livro D’este viver aqui neste papel descripto: Cartas da Guerra. Publicado em 200[5] pelas duas filhas mais velhas do escritor, reúne as cartas do então alferes António, com 28 anos, à sua mulher Maria José. No teatro, regressa a peça António e Maria, uma produção do Centro Cultural de Belém estreada em Maio do ano passado e desde 14 de Janeiro no Teatro Meridional, em Lisboa. Interpretada por Maria Rueff, com dramaturgia de Rui Cardoso Martins a partir de textos de Lobo Antunes, recria em palco algumas das personagens femininas mais fortes do escritor, com sublinhado para o seu trágico-cómico desespero doméstico. Tudo isso quando estão escritos 26 romances e as suas crónicas reunidas em cinco volumes.

A marca

Que escrita é essa que “se pega”? Qual a sua principal marca? Que influência exerce em quem escreve? Porque é que a obra dificilmente se demarca da biografia do autor, suscitando reacções apaixonadas entre o elogio e a crítica feroz? Porque é que se fala de uma espécie de duplo feito daquele que cria e do que fala da sua criação. António Guerreiro, numa crónica publicada neste jornal, falava do escritor como de alguém que reclama a si uma “concepção teológica da criação literária” sempre que dá uma entrevista; de alguém que fala de si – autor – como que “mediado por uma divindade”, fazendo do acto criador um mistério a que parece alheio. “Tenho um medo permanente de isto ter acabado”, afirmou Lobo Antunes numa entrevista pouco antes dessa crónica. “Isto” é o que motiva a escrita. Depois disso já publicou um romance que tinha concluído por essa altura – Da Natureza dos Deuses – e começara outro que há-[d]e sair no final deste ano, como em quase todos os finais de ano. Diz-se que os seus livros estão cada vez mais fechados, herméticos, fala-se também em menos leitores. Será? E quem o lê e também é escritor? Tem entre eles seguidores confessos? Herdeiros literários?

Seis escritores portugueses, leitores de António Lobo Antunes, assumem uma influência. Mais pessoal e directa nuns casos, noutros porque se sentem parte de um colectivo ao qual a sua literatura trouxe mudanças. Pelo uso da linguagem, pela forma, pelo método, porque a sua leitura altera quem o lê, ou mesmo por um estímulo para começar. Isto é, pela tal marca literária.

“É a forma. É a forma que traz o conteúdo. E usar palavras simples, que todos reconhecemos, numa construção de sons. Muito musical, muito sinfónico, e o cuidado de nada estar mal no seu sítio, como se a escrita se pudesse partir por uma palavra mal posta. Uma palavra estraga página toda. E acho que cada página tem sempre um grande achado, uma grande imagem, uma grande metáfora”, refere Rui Cardoso Martins, o autor de E Se Eu Gostasse Muito de Morrer (2006), Deixem Passar o Homem Invisível (2009), Se Fosse Fácil era para os Outros (2012) e O Osso da Borboleta (2014). “É a metáfora. É o romancista português mais surpreendente (e desconcertante) na construção de imagens. A metáfora é porventura a competência técnica mais poderosa ao dispor de quem escreve”, diz Valério Romão, autor de Autismo (2012), O da Joana (2013) e Da Família (2014). “A escrita é torrencial, elíptica, a bruma demora a dissipar-se, as vozes sobrepõem-se, acotovelam-se, interrompem-se, desorienta-se a melodia, desconexa na partitura por momentos, para se voltar a encontrar num refrão mais adiante, no sítio exacto, no momento certo – talvez por isso António Lobo Antunes fale tanto em compor um romance, no sentido de composição. As frases desorganizam-se num delírio com nexo, um caos composto com uma mestria incrível, com um poder de abstracção e de concentração notáveis. Indistinguem-se o tempo e o espaço, ele desobedece ao princípio, meio e fim, ao habitual conceito de narrativa, à própria gramática, se for preciso”, salienta Ana Margarida Carvalho.

“A repetição de vozes e a circularidade da narrativa parecem-me pontos essenciais do seu modo de fazer. Ainda assim, define-o melhor se falarmos em ecos, em desdobramentos incessantes do que é residual num carácter (o das personagens), em pontos da sensibilidade que vão sendo pressionados com maior ou menor afinco para servir os propósitos da memória transviada, que é, no final de contas, o grande coração desta escrita”, afirma Frederico Pedreira, poeta e autor do volume de contos Um Bárbaro em Casa (2014). “É a liberdade de escrita. Uma escrita solta, luminosa, aparentemente pouco cuidada. Quando o li impressionou-me a linguagem, as metáforas, as comparações e a maneira como ele fazia a adjectivação. Por exemplo: ‘a solidão é uma escova de dentes na casa de banho’. Imagens destas…”, sublinha José Riço Direitinho, autor de A Casa do Fim (1992), Breviário das Más Inclinações (1994), Relógio do Cárcere (1997), Históricas com Cidades (2001) e Um Sorriso Inesperado (2005). “Não conheço ninguém que escreva em português de forma tão elegante e capaz de pôr em palavras o indizível”, diz Dulce Maria Cardoso, para quem, no entanto, há nos romances de Lobo Antunes uma arquitectura que não entende. Admite: “Não vou estar à procura da chave para a decifrar. É verdade que ele consegue escrever o indizível como mais ninguém, mas depois torna isso um clube fechado, como se estivesse reservado o direito de admissão. E é aí que não me identifico e sou cada vez menos leitora. O que acho mais interessante é haver camadas, conseguir chegar ao leitor mais e menos treinado. Leio os seus livros cada vez mais como uma garimpeira e de vez em quando encontro umas pepitas.”

É uma escrita colada à biografia – sobretudo nos livros iniciais e nas crónicas – que faz da sua leitura uma experiência também íntima, pessoal. “A experiência de ler Lobo Antunes serviu-me não tanto como inauguração pessoal de uma escrita diferente, mas mais como modo de validação na língua portuguesa dessa mesma diferença que já percebera em autores maiores estrangeiros”. Como Céline ou Faulkner. Autorizou-o também a “um género de liberdade expressiva que, a par de outros com modulações diferentes dessa liberdade – Jorge de Sena, Almeida Faria, Carlos de Oliveira, José Cardoso Pires, Nuno Bragança ou Rui Nunes -, facilitou e aprofundou a respiração prosódica e vocabular em língua portuguesa”. É como “uma canção íntima”, continua, e é na “fidelidade” de Lobo Antunes a essa canção, que, segundo Pedreira, se jogam os pontos “mais fortes e ao mesmo tempo os mais fracos da sua escrita”. Ou seja, “um traço inigualável e extremamente apetecível – quando a música não encrenca, geralmente nos livros maiores – ao olhar guloso do leitor paciente que, se tiver a particularidade de ser também escritor, não raras vezes acaba por se achar na obrigação de se desenvencilhar da sedução dessa escrita.” E conclui: “A biografia do autor, mesmo quando espicaçada pelo fulgor verbal, não dá para tudo. É importante parar uns tempos e sobretudo desconfiar se a mão vai em piloto automático. A escrita indica antes de mais, cisão, deslocamento íntimo, e não deve soar à revalidação de competências.”

Com Lobo Antunes, mais uma vez sobretudo no inicial, estamos numa espécie de subgénero actualmente com muitos adeptos, o da autoficção, e onde se cruzam poesia, ficção, ensaio, memória. Com ele, sobre ele, andamos sempre entre autor e escritor, criador e personagem, confundindo-se tantas vezes porque um e outro são também, outras quantas vezes, indissociáveis. “Se eu não tivesse lido os livros do Lobo Antunes duvido que tivesse começado a escrever. Os livros do Lobo Antunes abriram-me um bocado essa janela de que podemos falar de nós, e quase abertamente”, diz Direitinho. A influência pode estar também numa decisão sem dúvida, a de que “toda a escrita (a minha) tem de ser bela, para além de funcional. E que não pode haver concessões em relação a isso”, afirma Valério Romão, autor de livros onde a experiência do “eu” surge romanceada num exercício de autobiografia, no entanto, distinto do de Lobo Antunes, porque as suas biografias não são confundíveis. “É impossível dissociá-lo” – refere Romão sobre o autor Antunes – “da experiência da guerra colonial ou da prática da psiquiatria. Estas duas vivências marcam indelevelmente a escrita, seja nos romances que se atêm de forma mais vincada à biografia (Memória de Elefante, Os Cus de Judas), seja naqueles que menos parecem ter como suporte a experiência vital (Que Farei Quando Tudo Arde?, A Morte de Carlos Gardel)”.

E se imaginássemos toda a sua obra como o grande romance – ou autoficção – de Lobo Antunes? Parece uma pergunta subjacente. Para Frederico Pedreira, a questão da biografia não só é inseparável da obra antuniana - como do que entende como literatura, seja de que género for. “Agrada-me quando numa escrita com ambições literárias se nota a espécie de bicho estranho que o autor naquele momento é. Melhor é quando essa transparência (que não tem nada a ver com biografismos ou realismos, mas sim com a mão do autor – as suas tremuras e nervuras no diálogo com o suporte criativo a que se propõe) se deixa entrever sem pejo. No aspecto mais ou menos bizarro da vida do outro – a do autor trasvestido na escrita, que se mostra na sua transfiguração estilística – poderei movimentar-me melhor, com novas luzes, no aspecto da minha.”

Dulce Maria Cardoso elabora de outra forma: “Só chegamos ao outro mostrando-nos” e foi essa “vontade furiosa de chegar ao outro, uma fúria de se rasgar e mostrar” que encontrou no momento em que leu pela primeira vez António Lobo Antunes. A autora de Campo de Sangue (2001), Os Meus Sentimentos (2005), O Chão dos Pardais (2009), O Retorno (2011) e das antologias de contos Até Nós (2008) e Tudo São Histórias de Amor (2014) descobriu Lobo Antunes na mesma altura em que leu José Saramago. “Alguns amigos indicaram-me os dois. Falava-se em novos escritores portugueses e eles eram coincidentes nesse tempo. Interessei-me pela ficção de Saramago e pelo estilo de Lobo Antunes”, conta. O primeiro que leu de Lobo Antunes foi Os Cus de Judas (1979) e entre esse – ou esses primeiros – e os mais recentes encontra uma diferença abismal: “Acho que já estava tudo nos primeiros – o poder de síntese, as metáforas –, mas em bruto, menos trabalhado. Ele foi apurando. É exímio nas metáforas. Do ponto de vista formal, não encontro nada fora do sítio”, afirma, antes de falar em possíveis influências, ou de se saber o que a separa, por exemplo, neste caso, do escritor Rui Cardoso Martins, que adaptou recentemente Lobo Antunes para o teatro e o releu com outro olhar. “É verdade, os livros que o lançaram são muito autobiográficos. Um escritor sem memória não pode escrever. Não há criação literária sem memória”, acrescentando que o que mais o influenciou nele “foi o método e não ter medo de entrar nos assuntos”, mesmo os mais dolorosos e talvez por isso pessoais. Dulce nunca falou com Lobo Antunes. Cardoso Martins é próximo do escritor e nesta conversa não esconde a cumplicidade pessoal, “o privilégio” de assistir à sua oficina onde destaca “o profundo grau de concentração” que ele atinge, “desde aquelas formiguinhas minúsculas”, quando escreve a primeira versão em antigas folhas de receita do Hospital Miguel Bombarda, onde foi médico, “até ir arredondando a letra e transformando aquilo, sempre a cortar, a limpar. É a escola do cortar”.

A oficina

É essa oficina que lhe permite “aperfeiçoar o uso da linguagem de uma forma extraordinária”, salienta José Riço Direitinho, que lhe admira sobretudo “a confusão de vozes”, desde o primeiro livro que leu, Memória de Elefante. E cada vez mais. “A uma primeira leitura parece sempre a mesma voz, mas é polifónico… E de as histórias terem sempre várias perspectivas. Isso é talvez o que acho menos conseguido, mas também não sei se é menos conseguido. Os livros dele não são para uma leitura à superfície. Nos primeiros quatro havia a tal literatura do eu, quase exposto. Mais tarde começou a esconder aquilo tudo e a transferir muita coisa para as personagens. Nos últimos livros já não é tão descarado nessa auto-exposição. É sempre ele, mas está tudo coberto. Nos primeiros não, e os primeiros foram os que chocaram mais. O Fado Alexandrino (1983) é talvez aquele onde dá o salto. É um livro diferente dos anteriores, quase o começo do que vem a seguir.” Antes de O Manual dos Inquisidores (1996), o livro preferido, dos que leu, de Dulce Maria Cardoso, um dos preferidos de Valério Romão, juntamente com A Morte de Carlos Gardel (1994). “São romances muito bem estruturados, que não fazem parte de trilogias, que abrem e encerram em si próprios. E destaca Álvaro, uma das personagens de A Morte de Carlos Gardel. “É um autêntico tratado de composição: conseguimos sentir-lhe a derrocada interior sem nunca ver os fios pelos quais se move”, conclui o autor de Da Família.

Ana Margarida Carvalho e Rui Cardoso Martins gostam do último, Riço Direitinho vai buscar As Naus (1988), “não foi bem aceite, mas é um grande livro”, e O Auto dos Danados (1985), ambos pela liberdade narrativa e de linguagem. Mas O Manual dos Inquisidores é também um dos romances que Frederico Pedreira destaca na obra de Lobo Antunes. Também com A Morte de Carlos Gardel, Memória de Elefante, Os Cus de Judas e Conhecimento do Inferno (1980), “precisamente pela ruptura estilística que estes livros deixam antever, e que não é plástica – como já me parece em livros recentes – mas óssea, fulgurante, própria de um homem que não se esquece que para seduzir os outros com o sangue da biografia – por mais efabulada que ela seja – é preciso ter algo que sangrar”, justifica. Há um porquê? implícito, “uma pergunta que o aspecto geral da obra, se for boa, nos sugere”, continua. Nesses livros, com esse porquê, “há busca de um homem que se escuta, cheio de tiques, manias e miopias de percepção” e que “ainda está muito longe do fim”.

Rui Cardoso Martins lembra que foi Dinis Machado quem sugeriu o título Fado Alexandrino, “o primeiro livro – e agora é Riço Direitinho que fala – em que ele se deixa ir e a coisa parece ganhar fôlego”. É o livro “depois dos livros jovens”, talvez que os mais influenciaram os escritores que se seguiram, incluindo o próprio Direitinho, que quando o leu sentiu o que Dulce Maria Cardoso descreve como uma das funções da literatura: “diminuir a solidão” – e de que Lobo Antunes parece ir esquecendo enquanto praticante literário, depreende-se das palavras da escritora. “Nem que seja por momentos”, continua Dulce Maria, “o autor só é autor quando existe leitor e a arte é para chegar ao outro e diminuir a solidão”, mesmo se a ideia de outro não exista quando se cria ou sem tentar fazer concessões de gosto. Não é isso. É saber que há a “inteligência do outro”. “Li-o e senti que também podia”, refere Riço Direitinho, a liberdade que aquilo me dava para eu falar do que sentia e que na altura eram problemas de adolescência, o facto de ser tímido, de não conseguir dizer certas coisas. O Lobo Antunes funcionava mesmo em termos psicológicos”. Ri. “Ler um livro de ALA era um grande alívio, aqueles primeiros livros dele…”

No DN Jovem, onde começou a escrever com muitos escritores da sua geração, José Riço Direitinho fazia “muitas coisas a la Lobo Antunes. Era irresistível”. Foi durante muito tempo. “Com o Saramago mostrou-me que podia quebrar regras, e no caso dele, revelar-me”. E ele viu-o e recomendou-o a uma editora. Foi assim que publicou o primeiro livro, na Asa. E fala da mancha na página, outra marca de Lobo Antunes que muitos “imitaram” ou seguiram, incluindo ele. O corte da frase, numa palavra, num diálogo. Ele não era o único a fazê-lo em português. “A brasileira Hilda Hilst [1930-2004] tem coisas assim. Eu fiz isso em Um Sorriso Inesperado, todas as minhas histórias aí têm a mancha dele, a página cortada. Dulce Maria Cardoso também refere essa mancha, admite uma influência. “Em Os Meus Sentimentos isso aparece um pouco porque é um livro sobre memória que me surgiu assim, de forma fragmentada., mas o conteúdo não tem nada a ver com o universo de Lobo Antunes. Li-o numa altura de formação, como li muitos outros escritores, e não posso tirar o eu li da cabeça. Isso não me preocupa no momento da escrita, preocupo-me sim em encontrar um registo para o que estou a fazer.” Em O Retorno, onde se poderia, porventura, falar de um encontro pelo menos temático, Dulce salienta que o facto de estarem em lados opostos de uma realidade. “Pensei em muitos escritores por essa altura, mas não em ALA; apesar de termos partilhado o mesmo território geográfico, a realidade dele não é a minha. A minha realidade é doméstica, a dele é o contrário, era o soldado. Eu fui desterrada aqui em criança e não lá, um adulto. África, para mim era casa.”

A propósito da influência pessoal de Lobo Antunes, Riço lembra como conheceu José Cardoso Pires. Foi em Frankfurt, em 1998. Ele disse: “Esse gajo é um epígono do António.” Salienta o tom de desprezo. “Só tinha lido as minhas coisas no DN Jovem. Depois leu os meus livros e deixou de ter essa opinião. A influência no início passa quase sempre por uma imitação de estilo, ou por uma imitação de alguns tiques estilísticos. O assunto pode ser completamente diferente, Mas falo de influência, não de imitação. A imitação é outra coisa e não tem valor.” Ana Margarida Carvalho refere a “impossibilidade de ficar indiferente perante a prosa de Lobo Antunes”, porque “ele tem essa espécie de ouvido absoluto para apanhar as nossas fraquezas lexicais, as nossas redundâncias e lugares comuns, ridículos e estafados” que se manifestam nos leitores que também são escritores. “Acredito que os escritores são muito mais aquilo que leram do que aquilo que escrevem. Por isso a enorme tentação ou o enorme atrevimento de verter para o papel essa melodia que nos fica depois de ler os seus livros. É como se, acabado o livro, ele nos continuasse a ser ditado por dentro, e nós, leitores, ficamos necessariamente em estado de influência… Claro que não pode quem quer, mas quem consegue. E o que sai são umas reles aproximações…” Valério Romão admite uma influência em duplo sentido. “Ainda há Lobo Antunes em mim, felizmente agora em níveis pouco mais que homeopáticos – e não refiro isto por menosprezar a qualidade e a influência, mas por não achar salutar a ideia de estilo que ‘faz escola’”, e conclui: “não tenho dúvidas de que seremos muitos muito devedores de Lobo Antunes. Colocou-nos a excelente dificuldade de almejar a excelência.”

Quando em 2014 publicou o seu livro de contros, Frederico Pedreira ouviu várias vezes a observação de que “sabia a Antunes”. Não refuta a ideia. “Gostava de acreditar que a influência de Lobo Antunes noutros escritores tem sido do mesmo género que a minha: enquanto sugestão de liberdade e como certificação de modos de fazer em que prevalece a diferença – absolutamente intrínseca ao compromisso do autor com o seu meio de expressão –, por mais que esses modos pareçam estar rodeados de contra-indicações epocais.”

Rui Cardoso Martins refere outro tipo de influência: a do incentivo pessoal. Foi Lobo Antunes e Cardoso Pires – que nunca conheceu – quem o incentivaram a escrever outras coisas além das crónicas que publicava semanalmente no Público. “Um dia ele chegou ao pé de mim e disse-me ‘Boa noite, escritor’. Foi num sítio público e fiquei nervoso. Depois disse que eu era escritor e tinha de escrever”, conta, acrescentando que o leu desde Memória de Elefante. “Ia lendo, como ia lendo os russos. Tudo o que é bom influencia. Aprendi o modo como observa o país, mas somos diferentes. Gosto do modo como capta o se[r] humano, como consegue entender as mulheres. É verdade, há escritores que se pegam e outros que não se pegam. Ele, de facto, pega-se. Às vezes acontece, mas acho que não me aconteceu ainda, e se me acontecesse, enfim, seria bem-vindo. Mas não é assim que escrevo.” Faz uma pausa. “O António é uma grande figura e um grande escritor. Se eu não fosse herdeiro do António não seria herdeiro de coisa nenhuma.”

texto de Isabel Lucas

fonte: Público

23.01.2016

[revisão do texto por José Alexandre Ramos

a fonte da foto com que ilustramos esta entrada, da qual não conseguimos identificar o seu autor, não é a mesma da do texto]

Qual é a marca dele em quem escreve? Seis escritores falam de uma influência, apontam a excelência e a fragilidade, sublinham a presença indelével da biografia na obra de um escritor que ousou revelar-se “furiosamente” e aprendeu a esconder-se num jogo que parece o de um eterno aperfeiçoamento.

“Cuidado que o Antunes pega-se”, ou talvez se apanhe, “como uma gripe”. Não estamos num romance, mas quase parece possível escutar nestas metáforas a voz que atravessa, em muitos múltiplos, os livros de António Lobo Antunes. Mais biográfica no início, mais elaborada e esquiva nos livros mais recentes, e apontando para muitas outras possíveis. Como no último, Da Natureza dos Deuses, quando através da fala de uma mulher se interpõem outras hipóteses de ser, de falar: “… felizmente nasci em Lisboa apesar de correr o risco de não ser esta, se calhar sou mais bem tratada do que esta, se calhar casei-me, se calhar toquei violino ou morri de amor por um veterinário, qual será o meu nome, gosto de Irene, não gosto de Noémia, faz-me lembrar uma colega da escola que se chamava Lucinda mas tinha tudo de Noémia, até a cova do queixo e as sardas dos braços, apontem-me uma Noémia gorda que não encontro nenhuma, a da capelista um pau de virar tripas, uma das dactilógrafas do escritório enchumaços no peito, que ela encaixa melhor convencida de que não topamos, prefiro Irene ao meu nome, ou Cândida, ou Ester, que deixam sabores diferentes na boca, o meu insonso como a palavra dióspiro ou a palavra lâmpada, pronunciamo-las para dentro, a imaginar que sim, e deitadas cá para fora monótonas, o que as fantasias enganam…”

“Cuidado que o Antunes se pega” ou se apanha “como uma gripe” podiam ser mais uns ecos dessa voz. Talvez sejam. São frases já algumas vezes ditas pelo escritor António Lobo Antunes sobre o autor António Lobo Antunes, quando o escritor se interpõe no que faz o autor, se comenta e aqui lembradas. Uma por Rui Cardoso Martins e outra por Ana Margarida Carvalho para os auxiliar descrever um estilo marcado ao qual é difícil ficar indiferente, sobretudo quando se é em simultâneo leitor de Antunes e escritor na mesma língua.

“Não se pode não ficar diferente depois de ler um livro seu”, diz Ana Margarida Carvalho, autora do romance Que Importa a Fúria do Mar. “É uma reacção parecida à de quando se lê Guimarães Rosa, por exemplo, a gente pousa o livro e continua com aquela cantilena na cabeça, as inconcordâncias das frases imperfeitas, usando o gerúndio… Com Lobo Antunes é assim, pousa-se o livro, e aquela prosa torrencial inunda-nos, persegue-nos e continua lá. A melodia, o ritmo, a ladainha, às vezes infantil, às vezes funesta, das vozes – como ele diz, ‘o meu ofício é traduzir vozes’ –, prosseguem nas nossas cabeças. É difícil de explicar, mas é quase viciante, e tem um poder quase hipnótico. A leitura de António Lobo Antunes deixa-nos sempre em estado de assombro, ou de incómodo, fica-nos, nem que seja, uma emoção puramente estética. Julgo que foi o próprio que disse, mas aplica-se à sua obra: os livros são coisas que se apanham, como uma gripe.”

Aí está a metáfora, a característica mais destacada quando se fala da marca literária de Lobo Antunes numa altura em que o escritor de 73 anos acaba de publicar um dos seus romances mais poderosos, 37 anos depois de se estrear com Memória de Elefante, em 1979, e em vésperas de se apresentar na competição do Festival de Cinema de Berlim (de 11 a 21 de Fevereiro) Cartas da Guerra, o filme de Ivo Ferreira, que adapta o livro D’este viver aqui neste papel descripto: Cartas da Guerra. Publicado em 200[5] pelas duas filhas mais velhas do escritor, reúne as cartas do então alferes António, com 28 anos, à sua mulher Maria José. No teatro, regressa a peça António e Maria, uma produção do Centro Cultural de Belém estreada em Maio do ano passado e desde 14 de Janeiro no Teatro Meridional, em Lisboa. Interpretada por Maria Rueff, com dramaturgia de Rui Cardoso Martins a partir de textos de Lobo Antunes, recria em palco algumas das personagens femininas mais fortes do escritor, com sublinhado para o seu trágico-cómico desespero doméstico. Tudo isso quando estão escritos 26 romances e as suas crónicas reunidas em cinco volumes.

A marca

Que escrita é essa que “se pega”? Qual a sua principal marca? Que influência exerce em quem escreve? Porque é que a obra dificilmente se demarca da biografia do autor, suscitando reacções apaixonadas entre o elogio e a crítica feroz? Porque é que se fala de uma espécie de duplo feito daquele que cria e do que fala da sua criação. António Guerreiro, numa crónica publicada neste jornal, falava do escritor como de alguém que reclama a si uma “concepção teológica da criação literária” sempre que dá uma entrevista; de alguém que fala de si – autor – como que “mediado por uma divindade”, fazendo do acto criador um mistério a que parece alheio. “Tenho um medo permanente de isto ter acabado”, afirmou Lobo Antunes numa entrevista pouco antes dessa crónica. “Isto” é o que motiva a escrita. Depois disso já publicou um romance que tinha concluído por essa altura – Da Natureza dos Deuses – e começara outro que há-[d]e sair no final deste ano, como em quase todos os finais de ano. Diz-se que os seus livros estão cada vez mais fechados, herméticos, fala-se também em menos leitores. Será? E quem o lê e também é escritor? Tem entre eles seguidores confessos? Herdeiros literários?

Seis escritores portugueses, leitores de António Lobo Antunes, assumem uma influência. Mais pessoal e directa nuns casos, noutros porque se sentem parte de um colectivo ao qual a sua literatura trouxe mudanças. Pelo uso da linguagem, pela forma, pelo método, porque a sua leitura altera quem o lê, ou mesmo por um estímulo para começar. Isto é, pela tal marca literária.

“É a forma. É a forma que traz o conteúdo. E usar palavras simples, que todos reconhecemos, numa construção de sons. Muito musical, muito sinfónico, e o cuidado de nada estar mal no seu sítio, como se a escrita se pudesse partir por uma palavra mal posta. Uma palavra estraga página toda. E acho que cada página tem sempre um grande achado, uma grande imagem, uma grande metáfora”, refere Rui Cardoso Martins, o autor de E Se Eu Gostasse Muito de Morrer (2006), Deixem Passar o Homem Invisível (2009), Se Fosse Fácil era para os Outros (2012) e O Osso da Borboleta (2014). “É a metáfora. É o romancista português mais surpreendente (e desconcertante) na construção de imagens. A metáfora é porventura a competência técnica mais poderosa ao dispor de quem escreve”, diz Valério Romão, autor de Autismo (2012), O da Joana (2013) e Da Família (2014). “A escrita é torrencial, elíptica, a bruma demora a dissipar-se, as vozes sobrepõem-se, acotovelam-se, interrompem-se, desorienta-se a melodia, desconexa na partitura por momentos, para se voltar a encontrar num refrão mais adiante, no sítio exacto, no momento certo – talvez por isso António Lobo Antunes fale tanto em compor um romance, no sentido de composição. As frases desorganizam-se num delírio com nexo, um caos composto com uma mestria incrível, com um poder de abstracção e de concentração notáveis. Indistinguem-se o tempo e o espaço, ele desobedece ao princípio, meio e fim, ao habitual conceito de narrativa, à própria gramática, se for preciso”, salienta Ana Margarida Carvalho.

“A repetição de vozes e a circularidade da narrativa parecem-me pontos essenciais do seu modo de fazer. Ainda assim, define-o melhor se falarmos em ecos, em desdobramentos incessantes do que é residual num carácter (o das personagens), em pontos da sensibilidade que vão sendo pressionados com maior ou menor afinco para servir os propósitos da memória transviada, que é, no final de contas, o grande coração desta escrita”, afirma Frederico Pedreira, poeta e autor do volume de contos Um Bárbaro em Casa (2014). “É a liberdade de escrita. Uma escrita solta, luminosa, aparentemente pouco cuidada. Quando o li impressionou-me a linguagem, as metáforas, as comparações e a maneira como ele fazia a adjectivação. Por exemplo: ‘a solidão é uma escova de dentes na casa de banho’. Imagens destas…”, sublinha José Riço Direitinho, autor de A Casa do Fim (1992), Breviário das Más Inclinações (1994), Relógio do Cárcere (1997), Históricas com Cidades (2001) e Um Sorriso Inesperado (2005). “Não conheço ninguém que escreva em português de forma tão elegante e capaz de pôr em palavras o indizível”, diz Dulce Maria Cardoso, para quem, no entanto, há nos romances de Lobo Antunes uma arquitectura que não entende. Admite: “Não vou estar à procura da chave para a decifrar. É verdade que ele consegue escrever o indizível como mais ninguém, mas depois torna isso um clube fechado, como se estivesse reservado o direito de admissão. E é aí que não me identifico e sou cada vez menos leitora. O que acho mais interessante é haver camadas, conseguir chegar ao leitor mais e menos treinado. Leio os seus livros cada vez mais como uma garimpeira e de vez em quando encontro umas pepitas.”

É uma escrita colada à biografia – sobretudo nos livros iniciais e nas crónicas – que faz da sua leitura uma experiência também íntima, pessoal. “A experiência de ler Lobo Antunes serviu-me não tanto como inauguração pessoal de uma escrita diferente, mas mais como modo de validação na língua portuguesa dessa mesma diferença que já percebera em autores maiores estrangeiros”. Como Céline ou Faulkner. Autorizou-o também a “um género de liberdade expressiva que, a par de outros com modulações diferentes dessa liberdade – Jorge de Sena, Almeida Faria, Carlos de Oliveira, José Cardoso Pires, Nuno Bragança ou Rui Nunes -, facilitou e aprofundou a respiração prosódica e vocabular em língua portuguesa”. É como “uma canção íntima”, continua, e é na “fidelidade” de Lobo Antunes a essa canção, que, segundo Pedreira, se jogam os pontos “mais fortes e ao mesmo tempo os mais fracos da sua escrita”. Ou seja, “um traço inigualável e extremamente apetecível – quando a música não encrenca, geralmente nos livros maiores – ao olhar guloso do leitor paciente que, se tiver a particularidade de ser também escritor, não raras vezes acaba por se achar na obrigação de se desenvencilhar da sedução dessa escrita.” E conclui: “A biografia do autor, mesmo quando espicaçada pelo fulgor verbal, não dá para tudo. É importante parar uns tempos e sobretudo desconfiar se a mão vai em piloto automático. A escrita indica antes de mais, cisão, deslocamento íntimo, e não deve soar à revalidação de competências.”

Com Lobo Antunes, mais uma vez sobretudo no inicial, estamos numa espécie de subgénero actualmente com muitos adeptos, o da autoficção, e onde se cruzam poesia, ficção, ensaio, memória. Com ele, sobre ele, andamos sempre entre autor e escritor, criador e personagem, confundindo-se tantas vezes porque um e outro são também, outras quantas vezes, indissociáveis. “Se eu não tivesse lido os livros do Lobo Antunes duvido que tivesse começado a escrever. Os livros do Lobo Antunes abriram-me um bocado essa janela de que podemos falar de nós, e quase abertamente”, diz Direitinho. A influência pode estar também numa decisão sem dúvida, a de que “toda a escrita (a minha) tem de ser bela, para além de funcional. E que não pode haver concessões em relação a isso”, afirma Valério Romão, autor de livros onde a experiência do “eu” surge romanceada num exercício de autobiografia, no entanto, distinto do de Lobo Antunes, porque as suas biografias não são confundíveis. “É impossível dissociá-lo” – refere Romão sobre o autor Antunes – “da experiência da guerra colonial ou da prática da psiquiatria. Estas duas vivências marcam indelevelmente a escrita, seja nos romances que se atêm de forma mais vincada à biografia (Memória de Elefante, Os Cus de Judas), seja naqueles que menos parecem ter como suporte a experiência vital (Que Farei Quando Tudo Arde?, A Morte de Carlos Gardel)”.

E se imaginássemos toda a sua obra como o grande romance – ou autoficção – de Lobo Antunes? Parece uma pergunta subjacente. Para Frederico Pedreira, a questão da biografia não só é inseparável da obra antuniana - como do que entende como literatura, seja de que género for. “Agrada-me quando numa escrita com ambições literárias se nota a espécie de bicho estranho que o autor naquele momento é. Melhor é quando essa transparência (que não tem nada a ver com biografismos ou realismos, mas sim com a mão do autor – as suas tremuras e nervuras no diálogo com o suporte criativo a que se propõe) se deixa entrever sem pejo. No aspecto mais ou menos bizarro da vida do outro – a do autor trasvestido na escrita, que se mostra na sua transfiguração estilística – poderei movimentar-me melhor, com novas luzes, no aspecto da minha.”

Dulce Maria Cardoso elabora de outra forma: “Só chegamos ao outro mostrando-nos” e foi essa “vontade furiosa de chegar ao outro, uma fúria de se rasgar e mostrar” que encontrou no momento em que leu pela primeira vez António Lobo Antunes. A autora de Campo de Sangue (2001), Os Meus Sentimentos (2005), O Chão dos Pardais (2009), O Retorno (2011) e das antologias de contos Até Nós (2008) e Tudo São Histórias de Amor (2014) descobriu Lobo Antunes na mesma altura em que leu José Saramago. “Alguns amigos indicaram-me os dois. Falava-se em novos escritores portugueses e eles eram coincidentes nesse tempo. Interessei-me pela ficção de Saramago e pelo estilo de Lobo Antunes”, conta. O primeiro que leu de Lobo Antunes foi Os Cus de Judas (1979) e entre esse – ou esses primeiros – e os mais recentes encontra uma diferença abismal: “Acho que já estava tudo nos primeiros – o poder de síntese, as metáforas –, mas em bruto, menos trabalhado. Ele foi apurando. É exímio nas metáforas. Do ponto de vista formal, não encontro nada fora do sítio”, afirma, antes de falar em possíveis influências, ou de se saber o que a separa, por exemplo, neste caso, do escritor Rui Cardoso Martins, que adaptou recentemente Lobo Antunes para o teatro e o releu com outro olhar. “É verdade, os livros que o lançaram são muito autobiográficos. Um escritor sem memória não pode escrever. Não há criação literária sem memória”, acrescentando que o que mais o influenciou nele “foi o método e não ter medo de entrar nos assuntos”, mesmo os mais dolorosos e talvez por isso pessoais. Dulce nunca falou com Lobo Antunes. Cardoso Martins é próximo do escritor e nesta conversa não esconde a cumplicidade pessoal, “o privilégio” de assistir à sua oficina onde destaca “o profundo grau de concentração” que ele atinge, “desde aquelas formiguinhas minúsculas”, quando escreve a primeira versão em antigas folhas de receita do Hospital Miguel Bombarda, onde foi médico, “até ir arredondando a letra e transformando aquilo, sempre a cortar, a limpar. É a escola do cortar”.

A oficina

É essa oficina que lhe permite “aperfeiçoar o uso da linguagem de uma forma extraordinária”, salienta José Riço Direitinho, que lhe admira sobretudo “a confusão de vozes”, desde o primeiro livro que leu, Memória de Elefante. E cada vez mais. “A uma primeira leitura parece sempre a mesma voz, mas é polifónico… E de as histórias terem sempre várias perspectivas. Isso é talvez o que acho menos conseguido, mas também não sei se é menos conseguido. Os livros dele não são para uma leitura à superfície. Nos primeiros quatro havia a tal literatura do eu, quase exposto. Mais tarde começou a esconder aquilo tudo e a transferir muita coisa para as personagens. Nos últimos livros já não é tão descarado nessa auto-exposição. É sempre ele, mas está tudo coberto. Nos primeiros não, e os primeiros foram os que chocaram mais. O Fado Alexandrino (1983) é talvez aquele onde dá o salto. É um livro diferente dos anteriores, quase o começo do que vem a seguir.” Antes de O Manual dos Inquisidores (1996), o livro preferido, dos que leu, de Dulce Maria Cardoso, um dos preferidos de Valério Romão, juntamente com A Morte de Carlos Gardel (1994). “São romances muito bem estruturados, que não fazem parte de trilogias, que abrem e encerram em si próprios. E destaca Álvaro, uma das personagens de A Morte de Carlos Gardel. “É um autêntico tratado de composição: conseguimos sentir-lhe a derrocada interior sem nunca ver os fios pelos quais se move”, conclui o autor de Da Família.

Ana Margarida Carvalho e Rui Cardoso Martins gostam do último, Riço Direitinho vai buscar As Naus (1988), “não foi bem aceite, mas é um grande livro”, e O Auto dos Danados (1985), ambos pela liberdade narrativa e de linguagem. Mas O Manual dos Inquisidores é também um dos romances que Frederico Pedreira destaca na obra de Lobo Antunes. Também com A Morte de Carlos Gardel, Memória de Elefante, Os Cus de Judas e Conhecimento do Inferno (1980), “precisamente pela ruptura estilística que estes livros deixam antever, e que não é plástica – como já me parece em livros recentes – mas óssea, fulgurante, própria de um homem que não se esquece que para seduzir os outros com o sangue da biografia – por mais efabulada que ela seja – é preciso ter algo que sangrar”, justifica. Há um porquê? implícito, “uma pergunta que o aspecto geral da obra, se for boa, nos sugere”, continua. Nesses livros, com esse porquê, “há busca de um homem que se escuta, cheio de tiques, manias e miopias de percepção” e que “ainda está muito longe do fim”.

Rui Cardoso Martins lembra que foi Dinis Machado quem sugeriu o título Fado Alexandrino, “o primeiro livro – e agora é Riço Direitinho que fala – em que ele se deixa ir e a coisa parece ganhar fôlego”. É o livro “depois dos livros jovens”, talvez que os mais influenciaram os escritores que se seguiram, incluindo o próprio Direitinho, que quando o leu sentiu o que Dulce Maria Cardoso descreve como uma das funções da literatura: “diminuir a solidão” – e de que Lobo Antunes parece ir esquecendo enquanto praticante literário, depreende-se das palavras da escritora. “Nem que seja por momentos”, continua Dulce Maria, “o autor só é autor quando existe leitor e a arte é para chegar ao outro e diminuir a solidão”, mesmo se a ideia de outro não exista quando se cria ou sem tentar fazer concessões de gosto. Não é isso. É saber que há a “inteligência do outro”. “Li-o e senti que também podia”, refere Riço Direitinho, a liberdade que aquilo me dava para eu falar do que sentia e que na altura eram problemas de adolescência, o facto de ser tímido, de não conseguir dizer certas coisas. O Lobo Antunes funcionava mesmo em termos psicológicos”. Ri. “Ler um livro de ALA era um grande alívio, aqueles primeiros livros dele…”

No DN Jovem, onde começou a escrever com muitos escritores da sua geração, José Riço Direitinho fazia “muitas coisas a la Lobo Antunes. Era irresistível”. Foi durante muito tempo. “Com o Saramago mostrou-me que podia quebrar regras, e no caso dele, revelar-me”. E ele viu-o e recomendou-o a uma editora. Foi assim que publicou o primeiro livro, na Asa. E fala da mancha na página, outra marca de Lobo Antunes que muitos “imitaram” ou seguiram, incluindo ele. O corte da frase, numa palavra, num diálogo. Ele não era o único a fazê-lo em português. “A brasileira Hilda Hilst [1930-2004] tem coisas assim. Eu fiz isso em Um Sorriso Inesperado, todas as minhas histórias aí têm a mancha dele, a página cortada. Dulce Maria Cardoso também refere essa mancha, admite uma influência. “Em Os Meus Sentimentos isso aparece um pouco porque é um livro sobre memória que me surgiu assim, de forma fragmentada., mas o conteúdo não tem nada a ver com o universo de Lobo Antunes. Li-o numa altura de formação, como li muitos outros escritores, e não posso tirar o eu li da cabeça. Isso não me preocupa no momento da escrita, preocupo-me sim em encontrar um registo para o que estou a fazer.” Em O Retorno, onde se poderia, porventura, falar de um encontro pelo menos temático, Dulce salienta que o facto de estarem em lados opostos de uma realidade. “Pensei em muitos escritores por essa altura, mas não em ALA; apesar de termos partilhado o mesmo território geográfico, a realidade dele não é a minha. A minha realidade é doméstica, a dele é o contrário, era o soldado. Eu fui desterrada aqui em criança e não lá, um adulto. África, para mim era casa.”

A propósito da influência pessoal de Lobo Antunes, Riço lembra como conheceu José Cardoso Pires. Foi em Frankfurt, em 1998. Ele disse: “Esse gajo é um epígono do António.” Salienta o tom de desprezo. “Só tinha lido as minhas coisas no DN Jovem. Depois leu os meus livros e deixou de ter essa opinião. A influência no início passa quase sempre por uma imitação de estilo, ou por uma imitação de alguns tiques estilísticos. O assunto pode ser completamente diferente, Mas falo de influência, não de imitação. A imitação é outra coisa e não tem valor.” Ana Margarida Carvalho refere a “impossibilidade de ficar indiferente perante a prosa de Lobo Antunes”, porque “ele tem essa espécie de ouvido absoluto para apanhar as nossas fraquezas lexicais, as nossas redundâncias e lugares comuns, ridículos e estafados” que se manifestam nos leitores que também são escritores. “Acredito que os escritores são muito mais aquilo que leram do que aquilo que escrevem. Por isso a enorme tentação ou o enorme atrevimento de verter para o papel essa melodia que nos fica depois de ler os seus livros. É como se, acabado o livro, ele nos continuasse a ser ditado por dentro, e nós, leitores, ficamos necessariamente em estado de influência… Claro que não pode quem quer, mas quem consegue. E o que sai são umas reles aproximações…” Valério Romão admite uma influência em duplo sentido. “Ainda há Lobo Antunes em mim, felizmente agora em níveis pouco mais que homeopáticos – e não refiro isto por menosprezar a qualidade e a influência, mas por não achar salutar a ideia de estilo que ‘faz escola’”, e conclui: “não tenho dúvidas de que seremos muitos muito devedores de Lobo Antunes. Colocou-nos a excelente dificuldade de almejar a excelência.”

Quando em 2014 publicou o seu livro de contros, Frederico Pedreira ouviu várias vezes a observação de que “sabia a Antunes”. Não refuta a ideia. “Gostava de acreditar que a influência de Lobo Antunes noutros escritores tem sido do mesmo género que a minha: enquanto sugestão de liberdade e como certificação de modos de fazer em que prevalece a diferença – absolutamente intrínseca ao compromisso do autor com o seu meio de expressão –, por mais que esses modos pareçam estar rodeados de contra-indicações epocais.”

Rui Cardoso Martins refere outro tipo de influência: a do incentivo pessoal. Foi Lobo Antunes e Cardoso Pires – que nunca conheceu – quem o incentivaram a escrever outras coisas além das crónicas que publicava semanalmente no Público. “Um dia ele chegou ao pé de mim e disse-me ‘Boa noite, escritor’. Foi num sítio público e fiquei nervoso. Depois disse que eu era escritor e tinha de escrever”, conta, acrescentando que o leu desde Memória de Elefante. “Ia lendo, como ia lendo os russos. Tudo o que é bom influencia. Aprendi o modo como observa o país, mas somos diferentes. Gosto do modo como capta o se[r] humano, como consegue entender as mulheres. É verdade, há escritores que se pegam e outros que não se pegam. Ele, de facto, pega-se. Às vezes acontece, mas acho que não me aconteceu ainda, e se me acontecesse, enfim, seria bem-vindo. Mas não é assim que escrevo.” Faz uma pausa. “O António é uma grande figura e um grande escritor. Se eu não fosse herdeiro do António não seria herdeiro de coisa nenhuma.”

texto de Isabel Lucas

fonte: Público

23.01.2016

[revisão do texto por José Alexandre Ramos

a fonte da foto com que ilustramos esta entrada, da qual não conseguimos identificar o seu autor, não é a mesma da do texto]

Published on January 24, 2016 07:17

January 23, 2016

Rute Marques sobre Memória de Elefante

[Memória de Elefante, o primeiro livro publicado por ALA - já lá vão 36 anos! - continua a marcar pontos para os leitores mais jovens. Aqui um novo testemunho.]

“Memória de Elefante” foi o primeiro livro escrito por António Lobo Antunes e a primeira obra que eu li dele também. Depois de pesquisar um pouquinho sobre a vida de António Lobo Antunes percebi que esta é uma biografia do próprio autor.

“Memória de Elefante” foi o primeiro livro escrito por António Lobo Antunes e a primeira obra que eu li dele também. Depois de pesquisar um pouquinho sobre a vida de António Lobo Antunes percebi que esta é uma biografia do próprio autor.

A história tece-se em torno do quotidiano de um médico psiquiatra, desde o início da manhã, quando começa o seu trabalho no Hospital, até à madrugada seguinte, no seu apartamento. Ao longo dos episódios e do seu quotidiano, o médico vai libertando o seu pensamento e as suas mágoas.

Acabado de regressar da guerra de Angola e separado da mulher e das filhas, sente-se solitário e deprimido, no ‘fundo do poço’, tal como afirma várias vezes ao longo do livro. O autor resume toda a sua experiência de vida num único dia, envolvendo o passado com o presente.

Para além de ter vivido a guerra, que com certeza deve deixar marcas bem profundas e imagens perturbadoras na nossa mente, apercebemo-nos também em alguns capítulos que o psiquiatra não viveu uma infância muito feliz.

No geral, e resumindo, o psiquiatra ainda não se encontrou, não sabe quem é nem o que faz neste mundo. Sente-se perdido e solitário, abandonado num mundo hipócrita e numa sociedade demasiado mesquinha. Tudo para ele é confuso: a incompreensível separação da mulher, os fantasmas da infância que o perseguem, a vida profissional… Ele vive entre loucos e ele próprio se sente um louco.

Confesso que no início demorou a ler o livro, simplesmente porque não me identificava com a escrita de António Lobo Antunes. Não é uma escrita fácil. É pouco usual. O autor desabafa os seus pensamentos e questões em frases e parágrafos sem interrupções, muitas vezes não se distingue uma linha de pensamento. Diálogos surgem entre diálogos, o passado mistura-se com o presente. Torna-se assim uma escrita confusa, mas própria do autor e que o distingue de tantos outros.

Esta não é uma leitura leve que se leia do dia para a noite. Apesar de ser um livro pequeno, precisa de ser percebido, precisa de se ler nas entrelinhas, perceber se ainda estamos no presente ou se já viajámos para o passado. Muitas vezes parei a leitura para ver o significado de inúmeras palavras que não entendia. Esta é uma leitura desafiante e eu desafio-vos a ler!

por Rute Marques

em Vamos a Charlar!

Janeiro de 2016