Max Nemtsov's Blog, page 279

December 31, 2015

here be news

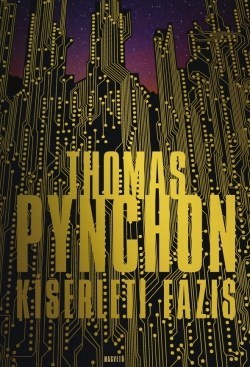

вчера была премьера обложки от “Лайвбука”. заглавную повесть переводил, понятно, Сергей Ильин, я делал все остальное. выйдет

Радио Голос Омара – о “Дожде на реке” Джима Доджа

итоги “Лабиринта”:

– среди главных романов года – “Бесцветный Цкуру Тадзаки” и “Детство Иисуса

– среди переводов, которых они ждали много лет, – “Пусть льет”

– среди важных переизданий – “Дзэн и искусство ухода за мотоциклом”

ну хоть так, жизнь проходит не напрасно

почтовый адрес Томаса Пинчона – и сколько-то его переписки

Duga gravitacije, Thomas Pynchon

Thomas Pynchon: Man of Mystery

Estoy leyendo (redefino el concepto): Gravity’s Rainbow de Thomas Pynchon

ну и новогодняя песенка от старого друга

Filed under: men@work, pyncholalia, talking animals

December 30, 2015

Impossible. Impossible. Nothing is impossible

для всех участников конкурса “Книготвор”. без проблем можно иллюстрировать такие книжки:

– “Пакун” Спайка Миллигэна

– Леонард Млодинов. Прямоходящие мыслители

– Мервин Пик. Горменгаст

– Мервин Пик. Титус один

– Мервин Пик. Титус Гроан

– Папа сожрал меня, мать извела меня. Сказки на новый лад

– Мать извела меня, папа сожрал меня. Сказки на новый лад

– Кирил Бонфильоли. Не тычьте в меня этой штукой

и некоторые другие

журнал “Попишем”составил список “лучших романов 21-го века”, среди прочих:

– “1?84” Харуки Мураками (по данным Льва Данилкина, что вполне предсказуемо)

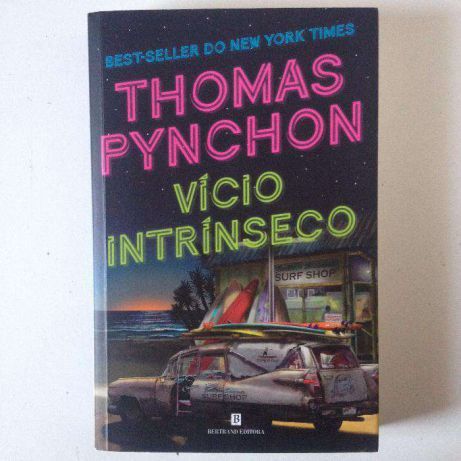

– “Внутренний порок” Томаса Пинчона (по данным Михаила Котомина, у которого “проблемы с переводом” …с головой у него проблемы, я хочу сказать, – мы не забываем, что это главный редактор того издательства, где считают, что Тома Пикетти зовут Томасом)

– “Книжный вор” Маркуса Сузака (по данным Игоря Алюкова)

на форуме ФРТК-МФТИ рекомендуют ее же (хоть сами и не читали – что это было?)

какая-то фря заходит ко мне домой. странная фотосессия у Че

ну и на радость всем поклонникам известно чего

Filed under: dom smith, pyncholalia, talking animals

December 29, 2015

on general principles

вот какой полезный в хозяйстве предмет нашли пинчониты из города Питера

“Внутренний порок” – по-прежнему один из лучших фильмов года

по следам Керуака – раз и два (.пдф)

в Записках скучного человека – 29-я серия снимков родного города

немного предпраздничного концерта:

Filed under: pyncholalia, talking animals

December 27, 2015

this will pass, too

на Радио Голос Омара – наш превосходный сезонный концерт

Джонни Бигуд протранслировал еще раз свою давнюю рецензию на “Подземных” Джека Керуака

в итогах года у Алексея Поляринова – “Внутренний порок” Томаса Пинчона

Filed under: pyncholalia, talking animals

December 25, 2015

aqueducts and sanitation

по радио Голос Омара – Шаши о Джойсе и Пинчоне

еще одна обложка, призванная проиллюстрировать выбор Станислава Лукьянова: “Внутренний порок” как лучший фильм уходящего года

…с которым не согласен некто Дмитрий Буныгин, считающий тот же фильм “переоцененным”. он просто ничего не понял

в Баре Тома Пинчона по этому поводу сегодня подают розовую шампань, yuk

а тут какой-то бедный зайчик ничего не понял в “Краю навылет”

пока же чемпион среди подводящих итоги года – Дмитрий Волчек с его утверждением недели:

Я с восхищением слежу за работой Издательства Ивана Лимбаха, которое выпускает одну великолепную книгу за другой; очень рад, что наконец-то на русском появились роман Пола Боулза «Пусть льет», сборник эссе В.Г. Зебальда и несколько томов нобелевских лауреатов — Элис Манро и Патрика Модиано. Эти книги, не нужные рынку, выходят благодаря усердию энтузиастов, таких, как Ольга Серебряная, которая…

(отгадка: никакой Боулз не выходил ни у какого Лимбаха и никакая Серебряная к нему никакого отношения не имела. а так все правильно, конечно)

еще несомненно итог года: Дан Дорфман открыл для себя “Сговор остолопов” Джона Кеннеди Тула. через театр. и еще раз открыл. а потом – еще раз. ну и еще разок, конечно (тут маловнятные чужие отзывы, правда)

Filed under: pyncholalia, talking animals

on reading

в эфире Голоса Омара – воспоминания о чтении В.К. Арсеньева, три тома сразу

ну и прочее:

Sex, Lies, and Red Tape: Ideological and Political Barriers in Soviet Translation of Cold War American Satire, 1964-1988 by Michael Khmelnitsky

My rating: 5 of 5 stars

На самом деле, это, конечно, не совсем книга — это диссертация, которую мне дал почитать автор, потому что я отвечал в этом году на какие-то его вопросы (ну и сам попал по ходу под трамвай). Не вполне книга, но очень хочется, чтобы она ею стала, поэтому будем считать, что это сеанс шаманизма.

Ядро ее — это пара сюжетов из истории советского перевода: собственно, переводы Курта Воннегута и Джозефа Хеллера. Они вписаны в более широкий контекст противостояния двух переводческих подходов (domestication vs. foreignization, за неимением лучших терминов), холодной войны, цензуры и издательских практик в Штатах и СССР. С выходами в описание личного читательского опыта автора и его отца, что тоже очень интересно и познавательно, несмотря на кажущуюся нелепость.

История собственно переводческих войн очерчена кратко, по узловым пунктам и доходит вплоть до выступлений нынешних русских клоунов теории перевода, и вот к этому как раз относиться всерьез невозможно. Западные войны — в общем, такая же помойка, только несколько более цивилизованная и упорядоченная. Хмельницкий по ходу ясно дает понять: русскому читателю (идеальному т.е., какие всегда в меньшинстве) ничего хорошего не светит. Сторонники верности подлиннику — периодически называемые буквалистами (но это, понятно, misnomer и жупел — как советские шпионы всегда были разведчиками, а американские разведчики всегда были шпионами) — всегда были и будут на этих территориях в меньшинстве (да, и понятно, что в западном «переводоведении» к ним относятся гораздо спокойнее; а усложняет картинку то, что они выполняли свои задачи с разной степенью успешности в широком диапазоне, ну и понятия о «буквализме» у всех всегда были разными: для меня, например, буквализм — это классическое «Он взял свою руку и положил ее в свой карман» — с вытекающими последствиями). Народу нужна эстетически приятная, понятная и неоскорбительная хряпа, на точность и верность оригиналу народу, как показывают наблюдения за полуживой природой, насрать. Дело тут даже, в общем, не в цензуре и не в ярлыках, они как раз — производное традиционной русской великодержавности и ксенофобии. Так что эту битву выиграть действительно невозможно.

При всем при этом, опять же понятно, все эти бои имеют крайне мало отношения к актуальности, востребованности, полезности, продажности, издательским политикам или качеству исходных текстов и ценности и величию авторов. Для практики, как она же нам и показывает, все это занимательно знать, но какую пользу это способно принести в окопах, я по-прежнему не очень понимаю. Все это, продолжая военную метафору, — штабные стратегии; в лучшем случае понимаешь, на какой из сторон сражаешься, а патронов к твоему пулемету по-прежнему никто не подвозит, да и обоз с полевыми кухнями все время запаздывает. Стоит не забывать при этом, что мы по-прежнему обсуждаем тут пресловутые проекции сферических коней в вакууме.

Бонус диссертации — помимо общей ценности всего обзора — детальный анализ переводов «Бойни номер пять» и «Завтрака [для] чемпионов» Риты Райт-Ковалевой и (чуть менее детальный) — нескольких переводов «Уловки-22». Что касается РРК — то это могучий гвоздь, вбиваемый известно куда: очень наглядно показано, что советский монолингвальный читатель знаком с какими-то совершенно другими книжками, изуродованными, с искаженным (по разным причинам — от собственно цензурных до глазных ошибок очень пожилой переводчицы, в иных местах часто не понимающей, о чем в тексте собственно речь) замыслом и короче на 20%, чем ее задумывал автор. Бедный, бедный Воннегут. При том, что восстановить собственно тексты Воннегута, насколько я знаю, до сих пор никто не позаботился (насчет восстановления попранных таким манером чести и достоинства Хеллера я не очень уверен), «Ай!» — до сих пор Иван ревет в двери. И звери по-прежнему обедают.

История русской переводной художественной литературы. Древняя Русь. XVIII век by Юрий Левин

История русской переводной художественной литературы. Древняя Русь. XVIII век by Юрий Левин

My rating: 5 of 5 stars

Отлично написанная (хоть и академическая) и крайне познавательная история, на самом деле — тайная история самой русской литературы: с Х примерно века она, родимая, развивалась лишь толчками переводов. Настоящие герои и подвижники — они самые, переводчики, а собственно «литераторы», как правило, плелись где-то в обозе, чем ближе к XVIII веку — тем больше, хоть и с разной степенью отставания. Сюжетов там масса, пересказывать самые занимательные — дело провальное, лучше прочесть эти два тома. Хотя, конечно, понимать, как в головах у авторов примиряется тезис «ознакомления русского читателя с достижениями мировой культуры» и «склонение на русские нравы» (а это, мы понимаем, основной идеологический конфликт этого рода занятий) — упражнение для истинных диалектических материалистов.

Ну и приятно, помимо всего прочего, понимать, до чего мало изменилось в людских головах с XVII, как минимум, века (хотя в «Славии Ортодоксе», надо сказать, процессы перевода происходили, судя по всему, более здоровым образом): проблемы были те же, хотя ко множественным переводам относились гораздо спокойнее. Так же портачили, так же критиковали, но это всегда было эдакое умственное гетто. А сейчас на книжном рынке в сегменте переводной прозы мы так и вообще приближаемся к тем временам, когда абсолютным хитом продаж была книжка тиражом 2400 экз. (В Европе-то все было иначе, взять статистику Франкфуртской ярмарки.) По количеству грамотных, я думаю, мы тоже скоро сравняемся с XVII веком. Ну а Новиков у нас уже есть, хе-хе.

Война в двадцатом веке by Albert Robida

Война в двадцатом веке by Albert Robida

My rating: 3 of 5 stars

Единственная прелесть этого издания — то, что это прекрасный прото-комикс гениального рисовальщика, созданный в 1887 году, ну и то, что время действия — 1945 год (Робида тут совсем немножко промахнулся), и война идет с применением химических, бактериологических и психических видов оружия, на земле, в воздухе и под водой. ПсиОпы ведутся с участием медиумов и гипнотизеров, это само по себе, конечно, весьма потешно. В остальном текст никакой художественной ценности не имеет, логикой и смыслом не располагает.

Двадцатое столетие. Электрическая жизнь by Albert Robida

Двадцатое столетие. Электрическая жизнь by Albert Robida

My rating: 3 of 5 stars

Излюбленный жанр старины — прогностикация с нравственным уклоном. Любовно-бытовой роман с предсказаниями. Как-то так. Сатира у Робидо, понятно, беззуба, но теперь, по крайней мере, мы знаем, у кого списан «Незнайка на Луне». Прогнозы почти все сбылись (кроме лекарства от всех болезней, пожалуй), так что тут тоже все не очень занимательно. Читается, как нормальный исторический роман из жизни 1950-х годов, разве что с некоторым прибабахом. Спасают от полного забвенья него разве что ебанутая евгеника (непохоже, чтобы в этой части у него была сатира), ну и картинки, конечно, симпатичные. Древний перевод вполне конгруэнтен.

Бумажные войны: Военная фантастика 1871-1941 (Фантастическая литература: Исследования и материалы. Том I) by М. Фоменко

Бумажные войны: Военная фантастика 1871-1941 (Фантастическая литература: Исследования и материалы. Том I) by М. Фоменко

My rating: 5 of 5 stars

Коммерческая жанровая литература — всегда социальный запрос (когда не натурально государственный заказ). Поэтому сборник «Саламандры» «Бумажные войны» сейчас своевременен в несколько раз больше, посмотрите окрест (я иногда смотрю и тут же отворачиваюсь). Попаданцы, реконструкторы, экспансия и оголтелый джингоизм — тут вам и тоска про имперскому прошлому, и территориальные мастурбации, и узколобое руководство страны… Все в точности, как раньше, народная примета: военно-утопические романы — это к войне. Особенно в нынешнем биполярном мире: ширнармассы вполне готовы выебать отца и убить мать.

Бонусы вкратце, я даже комментировать не стану, это самоочевидно прекрасно:

— чудесная статья, в которой автор обвиняет в разжигании милитаризма самих писателей. В Англии. В 1915 году статья написана, а не тогда, когда вы подумали.

— напоминание о том, что до того, как назваться «Интернациональной литературой» журнал «Иностранная литература» назывался «Литература мировой революции» и был органом МОРПа.

— чудесный вброс про «военно-академическое изучение Джойса и Пруста». Зачем? Правильно: «чтобы знать политику, практику и психику их» (врагов т.е.).

— самый нежданный для меня бонус — превосходный текст Быкова о Ник. Шпанове. Уж в чем-чем, а в оттенках и вкусах говна, из которого слеплена советская литература, Быков разбирается, мало того — сам признается, что искренне это говно любит. Не чета нынешним «воинам креатива», которых Быков явно презирает. На том и стоит держава, как становится ясно.

Русский утопический роман (Фантастическая литература: Исследования и материалы. Том II) by Владимир Святловский

Русский утопический роман (Фантастическая литература: Исследования и материалы. Том II) by Владимир Святловский

My rating: 4 of 5 stars

Краткий очерк альтернативной истории социальных мечтаний русского человека — ну, по состоянию на 1922 год, поэтому принимать нужно с поправками на последующие события. Выясняется, что исконная мечта в России — самодержавная теократия, поэтому чего уж тут сейчас удивляться, глядя вокруг?

Также текст этот маргинально читается как дополнительная информация к истории переводной (сиречь подлинной) литературы в России: становится еще более понятно, насколько в действительности повлияли переводчики не только на собственно литературу, но и на развитие самой мысли.

Хотя сам обзор, производя впечатление непрерывности филологических штудий и преемственности с дореволюционными литературоведческими изысканиями, на самом деле четко отграничен от них марксистской и пролеткультовской вульгаризацией: автор как бы впихивает факты и соображения свои в узкую и неудобоносимую кирзу. Даже читать это вполне болезненно, представляю, как мучился сам автор.

Бонус – более ранний текст того же автора о “коммунистическом государстве иезуитов” в Парагвае. Правда в этом описании – только “иезуиты”, пожалуй, да Парагвай. Но самое примечательное, что в 1921 году автор убежден: настоящий коммунизм – это когда все серо, скучно, нище, а партийная линия известна только попам. Так что товарищи идут верной дорогой.

Описание курицы, имеющей в профиле фигуру человека, с присовокуплением некоторых наблюдений и ея изображения, изданное профессором Фишером by Г. И. Фишер фон Вальдгейм

Описание курицы, имеющей в профиле фигуру человека, с присовокуплением некоторых наблюдений и ея изображения, изданное профессором Фишером by Г. И. Фишер фон Вальдгейм

My rating: 5 of 5 stars

Шедевр натурфилософской шизофрении. Хочется, чтобы такой была вся литература.

Описание вши, виденной в микроскоп by Федор Каржавин

Описание вши, виденной в микроскоп by Федор Каржавин

My rating: 5 of 5 stars

Занимательный текст занимательной персоны с еще более занимательной историей. Несмотря на некоторый стилистический сарказм, удивительно, что проникнуто это (как и предыдущее) описание истинным рвением подвижника науки.

немного архивных записей:

Filed under: =DVR= archives, just so stories

December 24, 2015

more hardcore news

вчера у нас случилась премьера обложки. будет, видимо, уже в январе

портреты некоторых наших книжек в интерьере

новые отклики на роман “Вас пригласили”

Млодинов сделал кому-то именины сердца

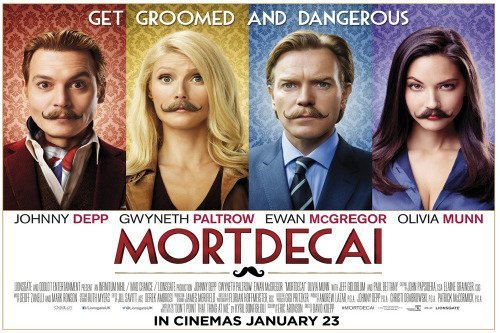

какие-то дурачки считают “Маккабрея” худшим фильмом года. это они великого русского кина не смотрели

Петр Тушков о “Внутреннем пороке” (на болгарском читать отзывы очень занимательно)

на венгерском – тоже. что угодно

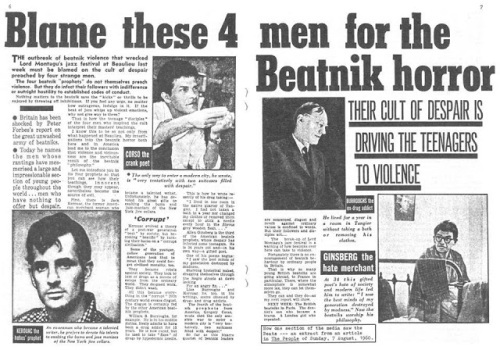

обещанное продолжение эпопеи о битниках. хорошо жили чуваки, чего уж тут

Filed under: men@work, pyncholalia, talking animals

December 23, 2015

some home entertainment

домашняя настольная игра “Турн-унд-Таксис”

радикальная (хотя не очень) идея: книжка-раскраска “Радуга тяготения”. можно брать Зака Смита и раскрашивать (он не все клеточки там заполнил)

битницкий кошмар, ну да. с продолжением

Filed under: pyncholalia, talking animals

December 22, 2015

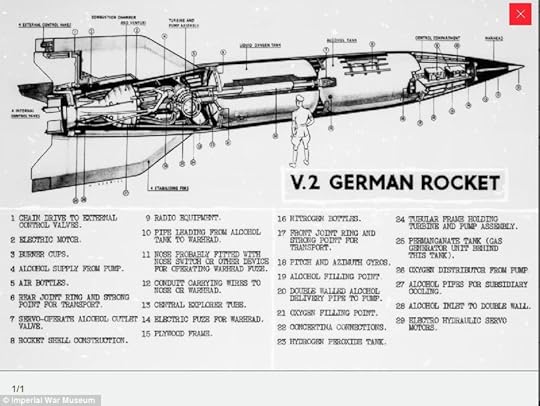

rocket shards

наглядное пособие на уроках по военному делу

Парадигма в виде V: еще про Набокова и Пинчона

Filed under: pyncholalia

December 20, 2015

naughty carrots

завтра – день рождения Ричарда Хьюго

а это наши пляски с бубнами на ярманке, живые актеры, говорящие зверюшки и дрессированные медведи

заодно – пополнение в баре Тома Пинчона

и, собственно, вести из земли шаловливых морковок: литератор Быков отвечает на вопросы радиослушателей. все бы ничего, отвечает и отвечает, только вот, судя по этому транскрипту, он считает Харпер Ли дяденькой, а про роман Джона Кеннеди Тула (чей день рождения мы действительно отметили несколько дней назад) “Сговор остолопов” имеет сообщить буквально следующее:

У нас он переведён как «Заговор остолопов». Джон Кеннеди Тул — это действительно интересная, такая трагическая фигура. Он покончил с собой в 1969 году, 31 год ему был. Кстати, у него скоро день рождения, он декабрьский тоже, я это помню. А погиб он в марте. Это довольно важная для меня фигура. Почему? Роман этот я прочёл и в своё время он на меня большого впечатления не произвёл. Мне показалось, что там очень хороший слог, этот роман очень умный, но он немножко, как бы сказать, пустоватый. Герой обаятельный, действительно замечательный гедонист, толстяк, чудак, чудик. Он сюжетно не очень плотный, он разреженный, но ужасно обаятельный. Вот видно, что он был очень хороший человек. И страшно его жалко.

Но покончил он с собой не из-за того, что роман не издавали, как вы пишете, а он впал в очень долгую депрессию из-за смерти двух символов шестидесятничества — сначала Мэрилин Монро, а потом Кеннеди. Они все очень трудно в Америке переживали конец 60-х. Отсюда — «Вудсток», в котором было, может быть, больше отчаяния, чем мы думаем. Многие тогда очень быстро погибли, как Моррисон или как Джоплин. В этом-то и ужас. Да и Пресли — тоже жертва этих времён. Кончается прекрасная эпоха — и люди от этого гибнут. Но мне показалось, что всё-таки в этом романе больше остроумия и больше возможностей, чем реализации.

впрочем, не удивлюсь, если нежданно выяснится, что ничего подобного достопочтенный литератор на самом деле не говорил. должны же быть какие-то пределы у глупости, в конце концов

…ладно, что мы все о грустном. послушайте лучше Аллена Гинзберга о Бобе Дилане

Аманда Факин Палмер опамятовалась и вернула “Черного сухогруза” на место, аллилуйя

Filed under: pyncholalia, talking animals