Antonio Gallo's Blog: MEDIUM, page 55

May 20, 2023

“Fortuna, ragione e prudenza” nell’Italia del XXI secolo

“Fortuna, ragione e prudenza nella civiltà letteraria del ‘500” del prof. Mario Santoro, fu il titolo di un corso monografico che studiai all’università, tre elementi importanti nella vita degli uomini e di un paese.

La FORTUNA si riferisce a eventi imprevedibili e casuali che possono avere un impatto significativo sulla vita degli individui e delle comunità. Può essere sia positiva che negativa e può influire sui risultati delle decisioni prese dagli individui e dai leader di un paese. Non mi sento di dire che a differenza del cinquecento, oggi ventunesimo secolo, l’Italia possa definirsi un Paese “fortunato”. Non si tratta di essere pessimista, voglio essere soltanto realista.

La RAGIONE, invece, è la capacità di pensare logicamente e razionalmente. Essa è fondamentale per prendere decisioni informate e razionali, e per evitare di cadere preda dell’emozione e del pregiudizio. Non credo che si possa dire che il Bel Paese sia un paese “ragionevole”. Il pensiero logico e razionale senza emozioni e pregiudizi è stato sempre sostituito da una innata, sfrenata ma irregolare creatività autodistruttiva.

La PRUDENZA deve agire con cautela e saggezza. Essa implica la capacità di valutare attentamente le opzioni disponibili e di scegliere quella più appropriata in base alle circostanze. Essa è particolarmente importante per i leader di un paese, poiché le loro decisioni possono avere un impatto significativo sulla vita delle persone. Mi è rimasta impressa la definizione di “prudente” di Guicciardini: “Il prudente è colui il quale costruisce argini quando il fiume è in secca”. Nel Bel Paese queste tre qualità sono sempre state ideologiche, sono rimaste al “secco”.

Non sono un politico, non ho mai avuto una tessera di partito, sono andato sempre a votare, ho sempre cercato di rispettare le leggi. Ho avuto una multa per essere andato a fare la spesa durante la pandemia in un negozio fuori dall’area assegnata per il lockdown.

La multa non l’ho mai pagata. Non sono stato mai davanti ad un giudice. Ho cercato di fare della mia vita un lungo percorso di “prudenza” seguendo il consiglio di Guicciardini e attenendomi strettamente al codice mazziniano. Per essere sicuro di essere stato “prudente” ho chiesto alla chat della AI alcuni esempi di “prudenza” ai quali i nostri politici dovrebbero riferirsi ma che sono stati sempre ignorati:

1. Prevenire le crisi: i leader prudenti analizzano attentamente le situazioni e le tendenze attuali, cercando di prevedere le possibili conseguenze delle loro decisioni. Ciò può aiutare a prevenire le crisi e a mitigare gli effetti negativi di eventuali problemi.

2. Gestione del rischio: i leader prudenti cercano di identificare e gestire i rischi, valutando attentamente i vantaggi e gli svantaggi di ogni decisione. Ciò può aiutare a minimizzare i rischi e a massimizzare i benefici.

3. Pianificazione strategica: i leader prudenti pianificano attentamente le loro azioni a lungo termine, tenendo conto delle possibili sfide future. Ciò può aiutare a garantire che il paese sia preparato per affrontare eventuali sfide o crisi.

4. Costruzione di coalizioni: i leader prudenti cercano di costruire coalizioni e alleanze con altri paesi o gruppi di interesse. Ciò può aiutare a garantire la stabilità e la sicurezza del paese, a migliorare le relazioniinternazionali e a promuovere la cooperazione su questioni critiche come la sicurezza, l’ambiente e l’economia.

5. Gestione delle risorse: i leader prudenti gestiscono le risorse del paese in modo responsabile e sostenibile, considerando gli effetti a lungo termine sulle persone e sull’ambiente. Ciò può aiutare a garantire che il paese abbia una base solida per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile.

6. Comunicazione efficace: i leader prudenti comunicano in modo chiaro ed efficace con il pubblico, i partner internazionali e gli altri leader. Ciò può aiutare a costruire la fiducia e la cooperazione, a ridurre le tensioni e a prevenire malintesi e conflitti.

La prudenza può aiutare i leader di un paese a prendere decisioni sagge e a gestire le sfide che si presentano loro lungo il cammino. Ciò richiede un approccio equilibrato e consapevole alla gestione dei rischi e la capacità di pianificare a lungo termine, comunicare efficacemente e gestire le risorse in modo sostenibile.[image error]

May 19, 2023

Il dissesto idro-ideologico …

Uno dei maggiori piaceri ai quali non so rinunziare è quello che iniziare la giornata leggendo i titoli delle prime pagine di giornali e riviste che il sito de Il Giornalone mi offre ogni mattina. Ci sono di tutti i colori, gusti e lingue. Dai soli titoli puoi ricavarne ispirazioni e idee. Ci scrivo un post esercitandomi in scrittura creativa. Stamattina mi ha colpito “Il Riformista”. Ve lo propongo senza commentarlo. Matteo Renzi, nuovo direttore, non ha bisogno di commenti. Si commenta da sè. Per questa ragione ho “giocato” sul suo titolo. Di “dissesti” lui, mi sembra essere maestro oltre che direttore …

Così ho scritto su FB ed eccomi ad esercitarmi allenando la mente, elaborando pensieri. Con l’arrivo della Intelligenza Artificiale ho scoperto che si fa meno fatica a pensare quello che devi/vuoi/sai pensare. Così ho deciso di usare la mia assistente virtuale AI a sostituirmi quando scopro che quello che penso lo pensa anche lei. Intendo quella chat che mi mette in comunicazione con la Intelligenza Artificiale. Risparmio tempo e fatica. Ecco quello che mi ha detto quando le ho scritto questo titolo: “Dissesto ideologico”:

“Dissesto ideologico” è un termine che può essere interpretato in vari modi, ma in generale si riferisce alla situazione in cui un’ideologia o un sistema di idee si frantuma o perde la sua coerenza interna. Questo può accadere per diversi motivi, ad esempio per conflitti interni tra diverse correnti di pensiero all’interno dell’ideologia stessa, per l’emergere di nuove visioni del mondo che mettono in discussione le premesse dell’ideologia, o per l’incapacità dell’ideologia di fornire risposte soddisfacenti ai problemi e alle sfide del presente.

Il “dissesto ideologico” può avere conseguenze negative sulla capacità di una società di affrontare le sfide del presente e del futuro, poiché l’ideologia può fornire un quadro di riferimento utile per comprendere e affrontare i problemi. Tuttavia, può anche essere un’opportunità per il rinnovamento e la crescita, poiché può portare all’emergere di nuove idee e di nuovi movimenti che cercano di fornire risposte ai problemi del presente.

Ci sono diversi esempi di ideologie che hanno subito un dissesto ideologico nel corso della storia. Ecco alcuni esempi:

1. Comunismo: l’ideologia comunista, basata sulla teoria marxista, ha subito un forte dissesto ideologico a partire dagli anni ’80, con la caduta del Muro di Berlino e la dissoluzione dell’Unione Sovietica. L’incapacità del sistema comunista di fornire risposte efficaci ai problemi economici e sociali, insieme alla mancanza di libertà politiche e alla repressione dei diritti umani, hanno portato alla fine del comunismo come modello politico.

2. Neoliberismo: l’ideologia neoliberale, basata sulla teoria economica di Milton Friedman e altri economisti, ha subito una serie di critiche e di sfide negli ultimi anni. In particolare, la crisi economica del 2008 e la crescita delle disuguaglianze economiche hanno portato a un aumento delle critiche nei confronti del neoliberismo e alla ricerca di nuovi modelli economici più equi e sostenibili.

3. Nazismo: l’ideologia nazista, basata sulla superiorità della razza ariana e sulla persecuzione degli ebrei ealtri gruppi considerati “inferiori”, ha subito una sconfitta totale durante la Seconda Guerra Mondiale. Dopo la fine della guerra, il nazismo è stato bandito e criminalizzato in molti paesi, e la memoria dell’Olocausto ha fatto sì che l’ideologia nazista sia stata rifiutata dalla maggior parte delle società.

4. Socialismo reale: l’ideologia del socialismo reale, basata sulla pianificazione centralizzata dell’economia e sull’egualitarismo, ha subito un dissesto ideologico a partire dagli anni ’70 e ’80, con la crisi economica e la perdita di competitività rispetto ai paesi capitalisti. In molti paesi che avevano adottato il socialismo reale, come l’Unione Sovietica e i paesi dell’Europa dell’Est, si sono verificate rivoluzioni pacifiche che hanno portato alla fine del sistema socialista e alla transizione verso l’economia di mercato.

In generale, il dissesto ideologico può essere una conseguenza della perdita di aderenza della realtà con le premesse dell’ideologia, o della mancanza di risposte alle sfide del presente. Tuttavia, può anche portare a nuove forme dipensiero e a nuove ideologie che cercano di affrontare le sfide del presente in modo innovativo e creativo.[image error]

Vecchi e nuovi mostri: il dilemma dei “cattivi maestri”. Le risposte di AI

Il Libro

Il Libro

Possiamo amare il lavoro di artisti come Hemingway, Sylvia Plath, Miles Davis, Polanski o Picasso? Dovremmo? Questo libro esplora il rapporto del pubblico con artisti che vanno da Michael Jackson a Virginia Woolf, chiedendosi: come bilanciamo il nostro innegabile senso di indignazione morale con il nostro altrettanto innegabile amore per le loro opere? La mostruosità maschile è uguale a quella femminile? E se un “artista” è anche padre/madre, un’identità interrompe inesorabilmente e fatalmente l’altra? Con una scrittura attenta ed impegnativa, l’autrice Claire Dederer si chiede se un artista debba/possa essere un “mostro” per creare qualcosa di eccezionale. Il genio merita una dispensa speciale? L’arte ha il mandato di rappresentare gli elementi più oscuri della psiche? E cosa succede se l’artista fissa troppo a lungo l’abisso?

Ho proposto al mio saggio assistente virtuale Poe di AI il lancio editoriale di questo libro con gli interrogativi che l’autrice Claire Dederer, e tutti noi, ci poniamo sui segreti dei grandi scrittori, poeti, musicisti, filosofi, scienziati, pittori, santi, peccatori o dannati, di ogni tempo e forma che si sono susseguiti e continuano ad apparire sul palcoscenico di questo mondo. Ogni cultura, in tutte le lingue hanno avuto, e continuano ad avere, questi artisti. Voi pensate ai vostri. Io ne ho in mente parecchi, ma non ve li dico. Ecco le risposte di AI:

Queste sono domande complesse e stimolanti, dibattute da studiosi, critici e pubblico per decenni. Non c’è una risposta facile, poiché il rapporto tra la vita personale di un artista e il suo lavoro è spesso complicato e sfaccettato.

Da un lato, è possibile apprezzare i risultati artistici di individui come Hemingway, Plath, Davis, Polanski e Picasso, senza condonare o scusare alcun comportamento o azione problematica che potrebbero aver commesso nella loro vita personale. Il merito artistico non è necessariamente correlato alla rettitudine morale ed è possibile ammirare il lavoro di un artista pur riconoscendo i suoi difetti e fallimenti come esseri umani.

D’altra parte, è anche importante essere consapevoli del potenziale danno che le azioni o gli atteggiamenti di un artista possono causare, in particolare quando tali azioni sono dannose o offensive per gli altri. È possibile criticare e condannare il comportamento di un artista pur continuando ad apprezzarne il contributo artistico.

In definitiva, la decisione di sostenere o boicottare il lavoro di un artista è personale e ogni individuo deve fare le proprie scelte in base ai propri valori e convinzioni. È possibile separare il lavoro di un artista dalla sua vita personale, ma è anche importante essere consapevoli dell’impatto che le nostre scelte di consumatori possono avere sul panorama culturale più ampio.

In un mondo ideale, gli artisti sarebbero in grado di creare grandi opere d’arte senza ricorrere a comportamenti dannosi o abusivi. Tuttavia, la realtà è spesso più complicata e spetta a ciascun individuo decidere come navigare nel complesso rapporto tra arte e moralità.

— — — —

Il merito artistico si riferisce al valore percepito o alla qualità di un’opera d’arte, in base al suo significato estetico, culturale e intellettuale. È un giudizio soggettivo che può essere influenzato da vari fattori, come la bravura e l’originalità dell’artista, l’impatto emotivo dell’opera, il suo contesto storico o sociale, l’accoglienza critica che riceve.

Il tutto può essere valutato in diversi modi, a seconda della specifica forma d’arte e delle norme e dei valori culturali del tempo e del luogo in cui l’opera è stata creata. Ad esempio, nelle tradizioni artistiche occidentali, il concetto di merito artistico è stato spesso associato all’idea dell’artista “geniale” che crea opere originali e innovative che trascendono le convenzioni del loro tempo. In altre culture, come il Giappone o la Cina, il merito artistico può essere più strettamente legato alla padronanza di una particolare tecnica o stile, o all’espressione di certi ideali filosofici o spirituali.

Il merito artistico è spesso utilizzato come criterio per la selezione e la valutazione di opere d’arte in vari contesti, come collezioni museali, concorsi artistici e domande di sovvenzione. Tuttavia, è importante riconoscere che i giudizi di merito artistico sono intrinsecamente soggettivi e possono essere influenzati da pregiudizi personali e presupposti culturali.

— — — —

La rettitudine morale si riferisce all’adesione ai principi morali e agli standard etici e alla qualità di essere moralmente retti, onesti e virtuosi. Implica l’impegno a fare ciò che è giusto, anche di fronte a circostanze difficili o impegnative, e la volontà di essere responsabili delle proprie azioni.

La rettitudine è spesso associata a qualità come integrità, onestà, correttezza e rispetto per gli altri. È una componente chiave del comportamento etico ed è essenziale per creare fiducia e mantenere relazioni sane con gli altri.

In molte professioni, come la legge, la medicina e gli affari, la rettitudine morale è considerata un requisito fondamentale per il successo ed è spesso sancita da codici di condotta ed etica professionale. Ad esempio, gli avvocati sono tenuti a rispettare la legge e ad agire nel migliore interesse dei loro clienti, pur mantenendo un impegno per l’equità e la giustizia. Allo stesso modo, ci si aspetta che i medici diano la priorità alla salute e al benessere dei loro pazienti, aderendo anche agli standard professionali di condotta e alla pratica etica.

La rettitudine è anche un aspetto importante della crescita e dello sviluppo personale. Implica un impegno per l’auto-riflessione, l’auto-miglioramento e la volontà di imparare dai propri errori. Impegnandosi per la rettitudine morale, gli individui possono sviluppare un forte senso di integrità personale e un profondo senso di appagamento e scopo nella vita.

— — — —

Un codice di condotta è un insieme di regole e principi che guidano il comportamento e le azioni di individui e organizzazioni. È un documento formale che delinea le aspettative per un comportamento etico e funge da quadro per il processo decisionale e la risoluzione dei problemi in una varietà di contesti.

I codici possono essere trovati in una vasta gamma di contesti, come aziende, associazioni professionali, agenzie governative, scuole e organizzazioni senza scopo di lucro. In genere coprono una varietà di argomenti, tra cui comportamento etico, condotta professionale, conformità legale, riservatezza e conflitti di interesse.

Uno degli scopi primari di un codice di condotta è quello di stabilire chiare aspettative di comportamento e di promuovere un processo decisionale etico. Stabilendo standard di comportamento e fornendo indicazioni su come gestire i dilemmi etici, i codici di condotta possono aiutare a prevenire la cattiva condotta e promuovere l’integrità e la responsabilità.

I codici possono anche fungere da strumento per promuovere la trasparenza e la responsabilità. Divulgando pubblicamente i propri codici di condotta e aderendo ad essi, le organizzazioni possono dimostrare il loro impegno per un comportamento etico e creare fiducia con le parti interessate.

Oltre a stabilire standard di comportamento, i codici di condotta spesso includono meccanismi per l’applicazione e l’azione disciplinare in caso di cattiva condotta. Ciò può includere procedure per la segnalazione di violazioni, indagini su presunti comportamenti illeciti e sanzioni come rimproveri, sospensioni o cessazione del rapporto di lavoro.

Nel complesso, i codici di condotta fungono da strumento importante per promuovere il comportamento etico e la responsabilità in una varietà di contesti. Forniscono un quadro per il processo decisionale, stabiliscono chiare aspettative di comportamento e promuovono la trasparenza e la responsabilità.

— — — —

I dilemmi etici sono situazioni in cui individui o organizzazioni si trovano di fronte a principi o valori morali contrastanti e devono prendere una decisione su quale linea di condotta intraprendere. Spesso implicano situazioni in cui non ci sono chiare risposte giuste o sbagliate e il decisore deve soppesare considerazioni etiche contrastanti per determinare la migliore linea d’azione.

I dilemmi possono sorgere in un’ampia gamma di contesti, inclusi il posto di lavoro, le relazioni personali, le strutture sanitarie e le politiche pubbliche. Possono riguardare questioni quali l’onestà, l’integrità, il rispetto per gli altri, l’equità e la responsabilità sociale.

Un esempio comune di dilemma etico sul posto di lavoro è la questione del whistleblowing. Un dipendente può venire a conoscenza di un comportamento non etico o illegale da parte del proprio datore di lavoro, ma potrebbe essere riluttante a segnalarlo per paura di ritorsioni o conseguenze negative. In questa situazione, il dipendente si trova di fronte a un dilemma tra il suo obbligo di denunciare la cattiva condotta e la sua preoccupazione per la sicurezza personale e sul posto di lavoro.

Un altro esempio di dilemma etico è la questione delle decisioni relative alle cure mediche. Gli operatori sanitari possono trovarsi di fronte a decisioni difficili sull’opportunità di fornire un trattamento che può salvare la vita, ma può anche causare danni o sofferenze al paziente. In queste situazioni, l’operatore sanitario deve soppesare i potenziali benefici e rischi del trattamento e considerare l’autonomia e il diritto del paziente a prendere decisioni sulla propria cura.

Nel complesso, i dilemmi etici possono essere impegnativi e complessi e richiedono un’attenta considerazione dei principi e dei valori morali concorrenti. Comprendendo e affrontando i dilemmi etici in modo ponderato e basato sui principi, gli individui e le organizzazioni possono promuovere l’integrità, la responsabilità e il processo decisionale responsabile. È importante riconoscere che i dilemmi etici sono spesso difficili da risolvere e possono richiedere la consultazione con altri, strumenti decisionali etici e la volontà di considerare molteplici prospettive e opzioni. Affrontando i dilemmi etici in modo trasparente e collaborativo, gli individui e le organizzazioni possono creare fiducia e credibilità con le parti interessate e promuovere un comportamento etico e un processo decisionale responsabile.[image error]

May 18, 2023

Goodreads & Librarything

LibraryThing and Goodreads are both popular websites designed for book lovers to organize, track, and share their reading experiences. However, there are some differences between the two platforms.

LibraryThing is a book cataloging website that allows users to create a virtual library of their book collection. It offers a range of features, such as the ability to add books via ISBN, manually, or by scanning barcodes, organizing books into collections and tags, and connecting with other users who share similar interests. LibraryThing also provides book recommendations based on the user's reading history and offers a range of book-related discussions and forums.

Goodreads, on the other hand, is a social networking site that connects users with other readers and authors. It allows users to create virtual bookshelves, rate and review books, and share their reading progress with friends. Goodreads also offers personalized book recommendations based on the user's reading history and provides a platform for book-related discussions and groups.

In terms of user interface, LibraryThing has a more traditional and straightforward design, while Goodreads has a more modern and visually appealing interface. Goodreads also has a much larger user base, making it easier to connect with other readers and discover new books.

Overall, both LibraryThing and Goodreads are great platforms for book lovers looking to organize their reading habits and connect with other readers. The choice between the two ultimately comes down to personal preference and which features are most important to the user.

May 17, 2023

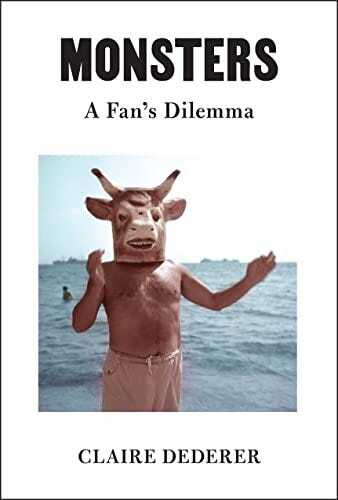

Una persona che scrive come pensa e pensa come scrive: Vittorio Feltri

Libero 18 maggio 2023

Libero 18 maggio 2023“Questa descrizione si riferisce ad una persona che ha una forte connessione tra il proprio pensiero e la propria scrittura. In altre parole, questa persona è in grado di esprimere i propri pensieri in modo chiaro e coerente attraverso la scrittura, senza dover fare uno sforzo eccessivo per tradurre i propri pensieri in parole. Allo stesso modo, è in grado di pensare in modo organizzato e strutturato, in modo da poter esprimere i propri pensieri facilmente attraverso la scrittura. Tuttavia, è importante notare che ci sono molte variabili che possono influenzare la relazione tra il pensiero e la scrittura di una persona, come il livello di istruzione, la conoscenza della lingua, la pratica e l’esperienza nella scrittura, e persino l’umore e lo stato mentale del momento.” (@AI)

[image error]Come fare “un giornale socialista, garantista e cristiano che cerca di tenere insieme Gramsci, Rosa…

La parola “unità” ha diversi significati a seconda del contesto in cui viene utilizzata. In generale, però, si riferisce all’idea di unire o di fare convergere diverse parti o elementi in un tutto coerente. Ho chiesto alla mia AI cosa ne pensa. Ecco quello che mi ha risposto e che condivido:

In un contesto politico o sociale, l’unità può indicare la capacità di unire le persone o le comunità in un obiettivo comune, superando le differenze e le divisioni. L’unità in questo senso può essere vista come un valore fondamentale per la pace, la giustizia e la prosperità.

In un contesto scientifico o matematico, l’unità può indicare una quantità di riferimento o una misura standard. Ad esempio, l’unità di misura per la lunghezza è il metro o il piede.

In un contesto militare, l’unità può indicare un gruppo di soldati o di militari che operano insieme sotto un comando comune.

In generale, la parola “unità” richiama l’idea di coesione, armonia e integrità, e può essere associata a concetti come solidarietà, collaborazione, coerenza e integrazione.

Creare un giornale che unisca le idee di Gramsci, Rosa Parks, Roncalli, Mandela e Pannella potrebbe è una sfida interessante e stimolante. Ecco alcune possibili linee guida per la creazione di un giornale socialista, garantista e cristiano che tenga insieme queste diverse personalità:

1. Dare voce alle minoranze: Un giornale che vuole essere socialista, garantista e cristiano dovrebbe mettere al centro le esigenze e le prospettive delle minoranze, come le persone di colore, le donne, gli omosessuali e i migranti. Ciò implica la necessità di porre l’accento sulle questioni di giustizia sociale, come la lotta contro il razzismo, la discriminazione di genere e le disuguaglianze economiche.

2. Promuovere la solidarietà internazionale: Un giornale che vuole seguire le idee di Mandela e di Gramsci dovrebbe sostenere la solidarietà internazionale e la lotta contro l’oppressione e l’ingiustizia a livello globale. Ciò implica la necessità di porre l’attenzione su questioni come la povertà, il cambiamento climatico e i diritti umani in tutto il mondo.

3. Valorizzare il dialogo interculturale: Un giornale che vuole unire i valori di Roncalli e di Pannella dovrebbe promuovere il dialogo interculturale e la comprensione reciproca tra le diverse comunità e religioni. Ciò implica la necessità di porre l’attenzione sulla diversità culturale e sulla libertà di religione, e di lavorare per superare le divisioni e le barriere culturali e linguistiche.

4. Dare spazio alla cultura e all’arte: Un giornale che vuole seguire le idee di Gramsci dovrebbe valorizzare la cultura e l’arte come strumenti per la trasformazione sociale. Ciò implica la necessità di porre l’attenzione sulla cultura popolare, sulla letteratura e sulla musica, e di sostenere la produzione culturale indipendente e critica.

5. Essere garantisti e critici: Un giornale che vuole essere garantista dovrebbe sostenere il rispetto dei diritti umani e delle libertà civili, e denunciare le ingiustizie e le violazioni dei diritti. Ciò implica la necessità di essere critici nei confronti dei poteri costituiti, di denunciare le violazioni dei diritti umani e di promuovere un’informazione libera e indipendente.

In sintesi, un giornale che vuole unire le idee di Gramsci, Rosa Parks, Roncalli, Mandela e Pannella dovrebbe promuovere la giustizia sociale, la solidarietà internazionale, il dialogo interculturale, la cultura e l’arte, i diritti umani e le libertà civili. Ciò richiede un approccio critico e independente, e una forte attenzione alle esigenze e alle prospettive delle minoranze e delle comunità emarginate.[image error]

May 16, 2023

Una questione di parole: “Unità”

L’Unità martedì 16 maggio 2023

L’Unità martedì 16 maggio 2023

Stamattina ho comprato il primo numero del quotidiano L’Unità. Dalla testata leggo che è un giornale che ha cento anni di vita, che è stato fondato da Antonio Gramsci nel 1923 e che questo è il numero uno di una nuova serie.

Non potevo non vedere come si continuano a fare i giornali cartacei, considerato che ormai, entrato nel quinto ventennio di secolo, sono diventato un dinosauro digitale. Ma sono sempre figlio di una famiglia di tipografi, quando questo mestiere aveva il nobile nome di “Arti Grafiche”.

Mio Nonno Michele rilevò una preesistente attività tipografica a Sarno, nella antica Valle dei Sarrasti, proprio intorno a quegli stessi anni, creando la “Arti Grafiche M. Gallo & Figli”, lavoro per la sua numerosa famiglia: cinque figli maschi e tre femmine.

Questa ricorrenza centenaria mi spinge a pensare, anzi ri-pensare, il tempo trascorso e ritrovato tutto intorno a questa parola. Mi rendo conto che mi manca un punto di riferimento essenziale per ricordare quei tempi: mio Padre.

Sono andato a rileggermi le pagine del secondo volume della “Storia di Sarno” scritta da don Silvio Ruocco, e stampato nel 1952 proprio da questa nostra tipografia. Giornate turbolenti tanto a livello nazionale quanto a livello locale.

Il giornale vide la luce a Milano e Antonio Gramsci scrisse che «il giornale non dovrà avere alcuna indicazione di partito. Dovrà essere un giornale di sinistra. Io propongo come titolo l’Unità puro e semplice che sarà un significato per gli operai e avrà un significato più generale».

Oggi, a distanza di cento anni, Piero Sansonetti, il nuovo direttore scrive: “Saremo un giornale socialista, garantista e cristiano. Che cercherà di tenere insieme Gramsci, Rosa Parks, Roncalli, Mandela e Pannella. Dateci una mano”.

Antonio Gramsci era segretario del Partito Comunista d’Italia. Riteneva che la creazione di un quotidiano fosse un’opportunità per diffondere le idee del comunismo tra le masse e per contrastare l’influenza dei media borghesi.

Fu fondato come giornale politico e culturale, con l’obiettivo di fornire un’interpretazione marxista della politica, dell’economia e della cultura italiana e internazionale. Il giornale divenne rapidamente uno dei più importanti organi di stampa del Partito Comunista d’Italia, e sotto la direzione di Gramsci, acquisì una notevole influenza nell’ambito della sinistra italiana.

Gramsci scrisse numerosi articoli per l’Unità, in cui sviluppava le sue teorie sulla cultura, la politica e la società. In particolare, il suo concetto di “egemonia culturale” divenne uno dei concetti fondamentali del marxismo del XX secolo. Gramsci credeva che il potere della classe dominante non si basasse solo sulla forza militare o economica, ma anche sulla capacità di dominare la cultura e di plasmare le idee e le convinzioni delle masse.

L’Unità fu costretto a chiudere nel 1926, quando il regime fascista di Mussolini prese il controllo del paese e proibì tutte le organizzazioni politiche che non fossero legate al regime. Gramsci fu arrestato nel 1926 e morì in prigione nel 1937. L’Unità fu ripristinato dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale e ha continuato ad essere pubblicato con varie e sofferte vicende fino alla terza chiusura nel 2017.

Oggi riprende vita in un mondo radicalmente cambiato e globalizzato, il concetto di unità è diventato sempre più importante. Le sfide globali, come il cambiamento climatico, la povertà, la disuguaglianza, la migrazione e la pandemia, richiedono una risposta coordinata a livello internazionale. Senza una cooperazione efficace tra le nazioni e le comunità, queste sfide possono diventare ancora più grandi e difficili da affrontare.

L’unità può anche essere vista come un’idea che promuove la pace e la stabilità a livello globale. Le tensioni e i conflitti tra le nazioni possono portare a gravi conseguenze per la sicurezza e il benessere delle persone in tutto il mondo. La cooperazione internazionale, invece, può ridurre le tensioni e promuovere la risoluzione pacifica dei conflitti.

Tuttavia, l’idea di unità può anche essere problematica se viene utilizzata come un pretesto per il controllo e la dominazione. Ad esempio, alcuni paesi e organizzazioni internazionali possono cercare di imporre la propria visione del mondo o di promuovere i propri interessi a spese di altri. In questo caso, l’idea di unità può essere utilizzata per giustificare l’imposizione di politiche o decisioni che non tengono conto delle esigenze e delle prospettive delle diverse comunità e nazioni.

Inoltre, il concetto di unità può essere visto in modo diverso da diverse culture e prospettive. Ad esempio, alcune culture possono valorizzare l’individualismo e la libertà individuale rispetto alla cooperazione e alla solidarietà, mentre altre possono valorizzare la comunità e il bene comune sopra gli interessi individuali. È importante tenere conto di queste differenze culturali e di promuovere un dialogo costruttivo tra le diverse prospettive.

Il concetto di unità in un mondo globalizzato è un’idea complessa che richiede una comprensione critica e un approccio equilibrato. L’unità dovrebbe essere promossa come un’idea che favorisce la cooperazione, la solidarietà e la pace a livello globale, ma dovrebbe anche essere vista alla luce delle differenze culturali e delle esigenze delle diverse comunità e nazioni.

“Saremo un giornale socialista, garantista e cristiano. Che cercherà di tenere insieme Gramsci, Rosa Parks, Roncalli, Mandela e Pannella. Dateci una mano”. Auguri!

L’Unità 12 febbraio 1924[image error]

L’Unità 12 febbraio 1924[image error]

May 15, 2023

Sono tornati!

May 14, 2023

Le radici del male secondo me e secondo AI

Foto@angallo

Foto@angalloUna intelligenza artificiale, se modellata sul nostro cervello, potrebbe spalancarci le porte della percezione. Potrebbe forse aiutarci a percorrere i circuiti che definiamo virtuosi e a vedere la realtà con una migliorata precisione. Ma potrebbe anche sprofondarci in una troppo accurata conoscenza del male, un pozzo dal quale potrebbe essere difficile uscire. Cos’è poi il male? L’ho chiesto alla Intelligenza Artificiale (AI). Ecco la sua risposta:

Il male è un concetto molto complesso e controverso che può assumere molte forme diverse. In generale, il male può essere definito come qualsiasi cosa che causa sofferenza o danni a una persona, ad un animale o ad un ambiente.

Il male può assumere molte forme, dalla violenza fisica alla violazione dei diritti umani, dall’ingiustizia sociale alla malattia e alla morte. Inoltre, esiste anche il male morale, che si riferisce alle azioni che vengono considerate eticamente sbagliate o immorali.

Il concetto di male è stato oggetto di dibattiti filosofici, religiosi e scientifici per secoli. Ad esempio, molte religioni offrono spiegazioni sul perché il male esiste nel mondo, come la teodicea, che cerca di giustificare la presenza del male nella creazione di un Dio buono e onnipotente.

Allo stesso modo, la psicologia e la medicina cercano di comprendere le cause del male e di trovare modi per prevenirlo o curarlo. Ad esempio, molte malattie fisiche e mentali possono causare sofferenza e danni alle persone, ma la medicina moderna ha fatto grandi progressi nella cura di molte di queste malattie.

Inoltre, l’ingiustizia sociale, la discriminazione e la violazione dei diritti umani possono causare sofferenza e danni, ma molti movimenti sociali e organizzazioni lavorano per combattere queste ingiustizie e promuovere l’uguaglianza e la giustizia.

In ultima analisi, il male è una realtà complessa e difficile da comprendere completamente. Tuttavia, attraverso la ricerca, l’educazione e l’azione, possiamo lavorare per ridurre la sofferenza e promuovere il bene nel mondo.

Il concetto di male è spesso associato alla presenza di dolore, sofferenza e danni. In molti casi, il male può essere causato dalle azioni degli esseri umani, come la violenza, la guerra, la discriminazione, l’ingiustizia sociale e l’abuso di potere.

Tuttavia, il male può anche essere causato da eventi naturali come le malattie, le catastrofi naturali e la morte. Questi eventi possono causare sofferenza e dolore sia agli esseri umani che agli animali e all’ambiente in generale.

Per comprendere il male, molte culture e tradizioni hanno sviluppato teorie e spiegazioni. Ad esempio, nella tradizione cristiana, la presenza del male viene spiegata come il risultato della disobbedienza umana e del peccato originale. Nella tradizione induista, la presenza del male viene spiegata come il risultato del karma, ovvero le conseguenze delle azioni passate.

La filosofia ha anche cercato di comprendere il male attraverso la teodicea, ovvero la giustificazione della bontà di Dio nonostante la presenza del male nel mondo. Alcuni filosofi sostengono che il male sia necessario per permettere la crescita e l’evoluzione morale degli esseri umani.

Tuttavia, molte persone ritengono che il male sia una realtà che deve essere combattuta e contrastata attraverso l’azione e l’educazione. Ad esempio, molte organizzazioni lavorano per combattere la povertà, l’ingiustizia sociale e la discriminazione.

Inoltre, la ricerca scientifica ha permesso di trovare modi per prevenire e curare molte malattie e per proteggere l’ambiente. La tecnologia e l’innovazione possono anche essere utilizzate per creare un mondo migliore e più giusto per tutti.

In sintesi, il concetto di male è complesso e multifacetico, e richiede un approccio multidisciplinare per essere compreso e combattuto. Tuttavia, attraverso la ricerca, l’educazione e l’azione, possiamo lavorare per ridurre la sofferenza e promuovere il bene nel mondo.

Ci sono molte azioni che possiamo intraprendere per ridurre la sofferenza e promuovere il bene nel mondo. Ecco alcuni esempi:

1. Contribuire a cause benefiche: donare denaro, tempo, competenze e risorse a organizzazioni senza scopo di lucro che lavorano per aiutare le persone in difficoltà, proteggere l’ambiente e promuovere la giustizia sociale.

2. Essere attivi nella vita politica: partecipare alle elezioni, fare pressione sui governi e sulle istituzioni per promuovere politiche e leggi giuste e sostenibili.

3. Essere consapevoli dei propri comportamenti: adottare uno stile di vita sostenibile ed ecologico, ridurre i propri rifiuti, mangiare in modo sano e sostenibile, sostenere le aziende che rispettano l’ambiente e i diritti dei lavoratori.

4. Essere compassionevoli: mostrare empatia e compassione verso gli altri, cercare di capire le loro esperienze e di aiutarli quando possibile.

5. Promuovere l’uguaglianza: combattere la discriminazione e l’ingiustizia sociale, sostenere l’uguaglianza dei diritti per tutte le persone, indipendentemente dalla loro razza, sesso, orientamento sessuale, religione o status socioeconomico.

6. Essere educati: imparare su questioni importanti come il cambiamento climatico, la povertà, l’immigrazione, la salute mentale e altri problemi globali, e condividere le conoscenze con gli altri.

7. Essere attivi nella propria comunità: partecipare a eventi locali, sostenere le attività culturali e sociali, aiutare le persone in difficoltà nella propria comunità.

Questi sono solo alcuni esempi di come possiamo ridurre la sofferenza e promuovere il bene nel mondo. L’importante è essere consapevoli del proprio impatto sul mondo e cercare di fare la differenza, anche attraverso piccole azioni quotidiane.

“Fa ben e scuordt, fa mal e ricuordt” — “Do good and forget, do evil and remember”. La prima frase è in napoletano letterale, la seconda è in inglese. Me la sono fatta incidere e l’ho messa sotto la finestra di casa in modo da ricordare a me stesso e a chi passa l’importanza del bene e la realtà del male. Sia l’uno che l’altro sono importanti realtà, con la non lieve differenza che il male è sempre più visibile del bene. Rimane, comunque, pericolosa l’idea di esemplificare troppo sia l’uno che l’altro.

Molti sono portati a credere che alcune persone tendono per natura a fare il bene mentre altre scelgono il male. Va detto che non tutte le culture umane hanno un senso comune del bene e condiviso del bene e del male. Se ci guardiamo intorno, ogni giorno ci accorgiamo che siamo circondati dal male che si può manifestare sotto molte e differenti forme e spesso non sappiamo più fare la differenza. Tutto dipende da chi lo fa e da chi lo riceve, sia in senso del bene che in senso del male.

Il fatto è che la natura umana è tanto più complessa di quanto comunemente si possa credere. Sia il bene che il male hanno una loro intrinseca relatività. Ma che significa bene e male? Una domanda alla quale i millenni della storia umana possono dare raffiche di risposte in forma di esempi, sempre però a seconda dei punti di vista di chi intende rispondere leggendo la storia dei fatti degli avvenimenti. Si scopre così che bene e male spesso si fondono e si confondono, diventando “altro”.

“Bene” dovrebbe significare innanzitutto assenza di centralità nel senso di egoismo. La capacità di andare verso l’altro, con sentimenti positivi, come comprensione, compassione, condivisione. Da questi atteggiamenti dovrebbe scaturire un cammino insieme verso una giusta causa comune, superando le differenze di razza, religione, colore e cultura. Esempi? Senza andare lontano, il pensiero va al Mahatma Gandhi e Martin Luther King. Esseri umani dotati di eccezionale compassione ed empatia in chiave moderna.

Se questo è il senso del “bene”, ritorna facile individuare il male identificandolo con la legge degli opposti. Si scoprono così sentimenti e comportamenti negativi come egoismo, narcisismo, ignoranza. Se immaginiamo il “bene” ed il “male” come i due elementi estremi di una linea immaginaria che definisce l’empatia, scopriamo che questa si tende e si distende come una molla riferita alla personalità che caratterizza ogni essere umano. Questa linea si allunga e si accorcia a seconda dei nostri comportamenti, delle scelte e dei pensieri e decisioni. Ognuno di noi si dibatte tra questi due estremi dei quali siamo prigionieri.

Continuamente tesi tra realismo e sentimentalismo, essere e avere, materialismo ed idealismo, altruismo ed egoismo, crediamo di vivere ed invece sopravviviamo, protagonisti e vittime di noi stessi e dei nostri sentimenti positivi e negativi. In questa sorta di fluidità ci aggrappiamo ad una specie di giustizia riparatrice che ci creiamo artificialmente, cercando di eludere o evitare anche tutti quei paletti che gli uomini hanno cercato di imporsi con leggi e regolamenti sin dagli albori della civiltà.

Ci riusciamo? La storia degli uomini sta lì sotto i nostri occhi pronta a darci una risposta. Leggendola con giudizio, distacco e freddezza non credo che ci aiuta molto. Essa, piuttosto, continua a tendersi o distendersi, come una molla sembra imprigionarci, soffocandoci nella nostra condizione umana che assomiglia sempre di più ad una gabbia.

(Questo post l’ho scritto otto anni fa, prima dell’arrivo della Intelligenza Artificiale ( AI) sul mio vecchio blog postato il 4 luglio del 2015 firmato galloway)[image error]

La “mano” e la “culla” …

Gianfranco Ravasi, Breviario, Il Sole 24 Ore 14 maggio 2023

Gianfranco Ravasi, Breviario, Il Sole 24 Ore 14 maggio 2023Quando ho letto questa frase stamani, nel giorno della Festa della Mamma, anche io ho pensato a mia Mamma. Tutti ne hanno una, anche chi non l’ha mai conosciuta. La frase ha una lunga storia ed è stata utilizzata in vari contesti, tra cui la letteratura, la politica e la cultura popolare.

È stata spesso interpretata come una dichiarazione sul potere delle donne, in quanto tradizionalmente sono le donne che hanno la responsabilità principale dell’educazione dei bambini. Tuttavia, la frase è stata anche utilizzata in un senso più ampio per sottolineare l’importanza dell’educazione e dell’influenza sociale nella formazione delle persone e della società nel suo complesso.

Ciò significa che non solo i genitori, ma anche gli insegnanti, i mentori e altri leader possono esercitare un’influenza significativa sulla formazione dei giovani. La frase implica che coloro che detengono il potere di influenzare la formazione dei giovani hanno una grande responsabilità nel plasmare il futuro della società.

Ciò significa ancora che devono essere consapevoli della loro influenza e fare scelte sagge e giuste nella loro educazione e guida dei giovani. In sintesi, la frase “la mano che fa dondolare la culla è la mano che governa il mondo” sottolinea l’importanza dell’educazione e dell’influenza sociale nella formazione delle persone e della società nel suo complesso, e la grande responsabilità di coloro che esercitano questo potere.

Ho pensato anche a quella che, secondo alcuni progressisti moderni, sarà “la prossima frontiera” quando si dice che sarà possibile “affittare un utero artificiale e sarà un robot a fecondare ovuli senza intervento umano”. Non ci sarà allora più bisogno di una “mano” e di una “culla” … Il mondo nuovo …[image error]

MEDIUM

- Antonio Gallo's profile

- 52 followers