Laurent Kloetzer's Blog, page 49

June 13, 2016

Tolkien, 30 ans après -- Collectif

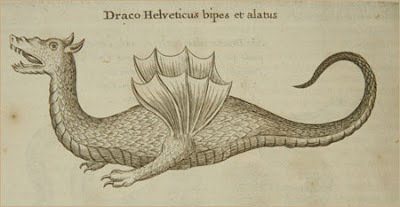

Suite des rediffusions entamées par ce billet. Un autre article issu du Bifrost spécial Tolkien.--Ce recueil d’articles universitaires paru en 2004 présente une sorte d’état de l’art de la recherche sur l’œuvre de Tolkien, trente ans après sa mort. Comme le veut le genre du recueil universitaire, les sujets abordés sont variés, et si des thématiques les relient parfois (la question du mal, l’étude de l’influence de mythes nordiques, le rapport de la littérature au film qui venait alors de sortir), on ne trouvera pas là un livre proposant un propos critique uni et construit. On y évoque des sujets aussi variés que le motif mythique du cycle de l’anneau (Charles Delattre), l’influence sur Arda de structures propres à l’idéologie indo-européenne (Laurent Alibert), les problématiques de traduction des langues inventées de Tolkien (Thomas Honegger), la question foisonnante du statut des textes du corpus tolkienien : les versions éditées sont-elles définitives ? Comment aborder les quatre versions existantes de l’Ainulindalë ? (Michaël Devaux), etc.Tout n’intéressera pas de manière égale le lecteur, les sujets traités étant plus ou moins faciles d’accès et plus ou moins experts. Suit une sélection « personnelle ».Les personnes curieuses de l’histoire de l’édition française seront avisées de lire l’interview de Christian Bourgois, qui a publié « Le Seigneur des Anneaux » sans l’avoir lu (mais l’a profondément aimé ensuite), sur le conseil insistant et avisé de Jacques Bergier (que serait l’Imaginaire en France sans Bergier ?), en a payé les droits une bouchée de pain, et a eu un mal fou à faire traduire une œuvre qui a usé tous les traducteurs qu’il avait embauchés. Un touchant portrait d’éditeur, de sa façon de travailler, de ses goûts littéraires. Bourgois aimait voir dans l’œuvre de Tolkien le Moyen Age des préraphaélites, et avoue préférer les personnages au monde.Vincent Ferré présente une histoire passionnante de la réception de Tolkien en France, entre choix de traductions chaotiques, journalistes paraissant redécouvrir l’auteur à chaque sortie d’ouvrage, adoubement par quelques grandes figures littéraires (Bergier, Gracq — rien que ça — et plus de près de nous Pierre Jourde), avant l’entrée définitive dans la reconnaissance publique (au-delà des nombreux fans) avec l’arrivée du film.Jean-Philippe Qadri offre une analyse pointue du chapitre V de

Bilbo le Hobbit

, le fameux concours d’énigmes, en exposant les sources, la logique littéraire et révélant comment ce chapitre a été réécrit par Tolkien entre l’édition de 1937 et celle de 1951 du roman, la publication de la version révisée — celle qui forme la source du récit du « Seigneur des Anneaux » — ayant été décidée de manière unilatérale par l’éditeur, alors que Tolkien hésitait encore !Paul Airiau, à travers une étude des images employées dans le récit que fait Gandalf de son combat contre le Balrog, commente l’utilisation d’images bibliques (issues de la Genèse, du Livre des Rois, de l’Apocalypse de saint Jean ou de la Première épitre aux Corinthiens), et d’une littérature spirituelle chrétienne (maître Eckart, saint Jean de la croix) autour de la figure de l’escalier sans fin de Durin, qu’il rapproche de l’échelle de Jacob. Mais si Gandalf prend ainsi des traits christiques, il n’est pas le Christ. Tolkien, catholique convaincu, place son œuvre dans un temps préchrétien qui ne peut donc mentionner des éléments de la révélation. Et si Tolkien parle de Dieu, il le fait par le silence, l’absence, la voix passive. Naked, I was sent back.Guido Semperini s’attaque à une critique classique de l’homme et de l’œuvre : son supposé racisme. Après avoir rappelé les positions humanistes très claires de Tolkien (sa condamnation sans appel de Hitler, puis plus tard du régime de l’apartheid, et surtout sa profonde amertume d’avoir vu la culture nordique « ruinée et pervertie » par les nazis), il établit un distinguo dans les récits tolkieniens entre les dimensions historique et mythologique, les orques appartenant clairement à ce dernier pan. Ils sont le reflet corrompu et souillé des hommes, leur part mauvaise, comme Gollum est en quelque sorte la part mauvaise de Frodon, ressort d’une lutte intérieure devenue personnage par la grâce de la fantasy.Dans « Frodo et Aragorn, le concept du héros », Verlyn Flieger montre comment le récit du « Seigneur des Anneaux » se déploie entre deux figures : le héros épique (Aragorn) et le « petit homme » des contes (Frodo). Sans toutefois se couler dans les figures imposées de ce type de personnages : la fin des contes de fées (le royaume et le mariage) sont l’apanage d’Aragorn, tandis que la souffrance du héros tragique tombe sur les épaules de Frodo. Au début de son projet, Tolkien avait voulu faire de « Grand Pas » un hobbit, puis un elfe. Ce n’est qu’une fois fixé sur un personnage d’homme, sorte de prince médiéval caché, qu’il a compris que son récit quittait la simple « suite » de Bilbo le Hobbit, pour s’engager dans un projet plus ample.Anne Besson, enfin, étudie la descendance littéraire de Tolkien, notamment dans le corpus de la fantasy commerciale (chez Hobb, Eddings, Feist, Brooks, Bradley ou dans les romans Donjons & Dragons…). Si de manière évidente certains motifs du monde sont souvent repris (elfes, nains, ents, cavaliers noirs…) de même que des concepts narratifs (la compagnie de personnages), on observe aussi l’envie de composer, à l’instar de Tolkien, une œuvre-monde faisant référence à un corpus historique et légendaire, même si l’intertextualité n’est souvent que fictive (alors que les contes et légendes référencés dans le « Seigneur des Anneaux » existent bel et bien). De même, les cartes imaginaires, inspirées par l’illustre modèle, deviennent des définitions du monde, là où celle du Nord-Ouest de la Terre du Milieu « suggère un au-delà de la fiction ». Les mondes sont systématisés (sept domaines, onze royaumes oubliés…), comme des espaces imaginaires clos. Anne Besson effectue un détour intéressant mais trop bref par le jeu de rôle, et constate une stérilisation du déploiement imaginaire lors du passage du jeu au roman. L’auteur de cette chronique a de bonnes raisons de ne pas être d’accord sur ce point, mais c’est une autre histoire…

Suite des rediffusions entamées par ce billet. Un autre article issu du Bifrost spécial Tolkien.--Ce recueil d’articles universitaires paru en 2004 présente une sorte d’état de l’art de la recherche sur l’œuvre de Tolkien, trente ans après sa mort. Comme le veut le genre du recueil universitaire, les sujets abordés sont variés, et si des thématiques les relient parfois (la question du mal, l’étude de l’influence de mythes nordiques, le rapport de la littérature au film qui venait alors de sortir), on ne trouvera pas là un livre proposant un propos critique uni et construit. On y évoque des sujets aussi variés que le motif mythique du cycle de l’anneau (Charles Delattre), l’influence sur Arda de structures propres à l’idéologie indo-européenne (Laurent Alibert), les problématiques de traduction des langues inventées de Tolkien (Thomas Honegger), la question foisonnante du statut des textes du corpus tolkienien : les versions éditées sont-elles définitives ? Comment aborder les quatre versions existantes de l’Ainulindalë ? (Michaël Devaux), etc.Tout n’intéressera pas de manière égale le lecteur, les sujets traités étant plus ou moins faciles d’accès et plus ou moins experts. Suit une sélection « personnelle ».Les personnes curieuses de l’histoire de l’édition française seront avisées de lire l’interview de Christian Bourgois, qui a publié « Le Seigneur des Anneaux » sans l’avoir lu (mais l’a profondément aimé ensuite), sur le conseil insistant et avisé de Jacques Bergier (que serait l’Imaginaire en France sans Bergier ?), en a payé les droits une bouchée de pain, et a eu un mal fou à faire traduire une œuvre qui a usé tous les traducteurs qu’il avait embauchés. Un touchant portrait d’éditeur, de sa façon de travailler, de ses goûts littéraires. Bourgois aimait voir dans l’œuvre de Tolkien le Moyen Age des préraphaélites, et avoue préférer les personnages au monde.Vincent Ferré présente une histoire passionnante de la réception de Tolkien en France, entre choix de traductions chaotiques, journalistes paraissant redécouvrir l’auteur à chaque sortie d’ouvrage, adoubement par quelques grandes figures littéraires (Bergier, Gracq — rien que ça — et plus de près de nous Pierre Jourde), avant l’entrée définitive dans la reconnaissance publique (au-delà des nombreux fans) avec l’arrivée du film.Jean-Philippe Qadri offre une analyse pointue du chapitre V de

Bilbo le Hobbit

, le fameux concours d’énigmes, en exposant les sources, la logique littéraire et révélant comment ce chapitre a été réécrit par Tolkien entre l’édition de 1937 et celle de 1951 du roman, la publication de la version révisée — celle qui forme la source du récit du « Seigneur des Anneaux » — ayant été décidée de manière unilatérale par l’éditeur, alors que Tolkien hésitait encore !Paul Airiau, à travers une étude des images employées dans le récit que fait Gandalf de son combat contre le Balrog, commente l’utilisation d’images bibliques (issues de la Genèse, du Livre des Rois, de l’Apocalypse de saint Jean ou de la Première épitre aux Corinthiens), et d’une littérature spirituelle chrétienne (maître Eckart, saint Jean de la croix) autour de la figure de l’escalier sans fin de Durin, qu’il rapproche de l’échelle de Jacob. Mais si Gandalf prend ainsi des traits christiques, il n’est pas le Christ. Tolkien, catholique convaincu, place son œuvre dans un temps préchrétien qui ne peut donc mentionner des éléments de la révélation. Et si Tolkien parle de Dieu, il le fait par le silence, l’absence, la voix passive. Naked, I was sent back.Guido Semperini s’attaque à une critique classique de l’homme et de l’œuvre : son supposé racisme. Après avoir rappelé les positions humanistes très claires de Tolkien (sa condamnation sans appel de Hitler, puis plus tard du régime de l’apartheid, et surtout sa profonde amertume d’avoir vu la culture nordique « ruinée et pervertie » par les nazis), il établit un distinguo dans les récits tolkieniens entre les dimensions historique et mythologique, les orques appartenant clairement à ce dernier pan. Ils sont le reflet corrompu et souillé des hommes, leur part mauvaise, comme Gollum est en quelque sorte la part mauvaise de Frodon, ressort d’une lutte intérieure devenue personnage par la grâce de la fantasy.Dans « Frodo et Aragorn, le concept du héros », Verlyn Flieger montre comment le récit du « Seigneur des Anneaux » se déploie entre deux figures : le héros épique (Aragorn) et le « petit homme » des contes (Frodo). Sans toutefois se couler dans les figures imposées de ce type de personnages : la fin des contes de fées (le royaume et le mariage) sont l’apanage d’Aragorn, tandis que la souffrance du héros tragique tombe sur les épaules de Frodo. Au début de son projet, Tolkien avait voulu faire de « Grand Pas » un hobbit, puis un elfe. Ce n’est qu’une fois fixé sur un personnage d’homme, sorte de prince médiéval caché, qu’il a compris que son récit quittait la simple « suite » de Bilbo le Hobbit, pour s’engager dans un projet plus ample.Anne Besson, enfin, étudie la descendance littéraire de Tolkien, notamment dans le corpus de la fantasy commerciale (chez Hobb, Eddings, Feist, Brooks, Bradley ou dans les romans Donjons & Dragons…). Si de manière évidente certains motifs du monde sont souvent repris (elfes, nains, ents, cavaliers noirs…) de même que des concepts narratifs (la compagnie de personnages), on observe aussi l’envie de composer, à l’instar de Tolkien, une œuvre-monde faisant référence à un corpus historique et légendaire, même si l’intertextualité n’est souvent que fictive (alors que les contes et légendes référencés dans le « Seigneur des Anneaux » existent bel et bien). De même, les cartes imaginaires, inspirées par l’illustre modèle, deviennent des définitions du monde, là où celle du Nord-Ouest de la Terre du Milieu « suggère un au-delà de la fiction ». Les mondes sont systématisés (sept domaines, onze royaumes oubliés…), comme des espaces imaginaires clos. Anne Besson effectue un détour intéressant mais trop bref par le jeu de rôle, et constate une stérilisation du déploiement imaginaire lors du passage du jeu au roman. L’auteur de cette chronique a de bonnes raisons de ne pas être d’accord sur ce point, mais c’est une autre histoire…

Published on June 13, 2016 21:28

June 12, 2016

[Rediff] Le passager de la nuit - Maurice Pons

Reparlons un peu de Maurice Pons. Je viens de lire le passager de la nuit, court roman (cent pages) à la destinée singulière. Très concerné par la guerre d'Algérie, Maurice Pons a été un des signataires du manifeste des 121. Mais voulant marquer son engagement contre la guerre dans ces travaux d'écriture, il a écrit ce passager de la nuit, en l'"honneur" des porteurs de valises, ces hommes et ces femmes transportant des fonds pour le compte du FLN.

Je savais que ce roman avait été lu alors dans les milieux progressiste, dans les prisons, et même à Moscou, où les soviétiques ont eu l'idée de l'adapter en film (Maurice Pons raconte d'ailleurs dans la préface quelques anecdotes savoureuses à ce sujet...). Le petit format du texte permettait sans doute de le passer facilement en douce...Passons maintenant du côté de la littérature...Le Passager... raconte un voyage en voiture, de Paris vers la Suisse, à la fin des années 50. Un jeune homme, de l'âge de l'auteur, embarque un inconnu dans son voyage, pour rendre service à une amie. L'inconnu est élégant, silencieux, et porte un mystérieux sac... Comment ils vont faire connaissance et comment ils vont vivre ensemble cette traversée de la France, c'est ce que nous apprendrons.Peu de militantisme lourd dans ces pages, peu d'idéologie. Juste deux hommes. Et une voiture. On sent bien que Maurice Pons voulait écrire en l'honneur de certaines personnes, mais sans en faire des saints. L'Algérie est en toile de fond, le narrateur ne juge rien, il est à la fois naïf et ignorant, il ressent ce malaise que beaucoup devaient ressentir alors face aux "évènements"... Et, à vrai dire, la beauté de ce roman n'est pas là, pas dans son sujet prétendu.Le Passager est un roman sur la voiture, les routes de France et le plaisir de rouler très vite, la nuit, sans la peur des radars ! Même moi qui ne suis pas conducteur, j'ai été charmé par ces phrases qui évoquent si bien la route, le carburateur, le plaisir sensuel de glisser dans la nuit. Là, les pages sont magnifiques, poétiques, et on se laisse emporter par le plaisir de traverser la France endormie, en compagnie d'un inconnu.

Published on June 12, 2016 01:51

June 10, 2016

[Rediff] Rosa - Maurice Pons

Chronique fidèle des événements survenus au siècle dernier dans la Principauté de Wasquelham comprenant des révélations sur l'étrange pouvoir d'une certaine Rosa qui faisait à son insu le bonheur des plus malheureux des hommes

Chronique fidèle des événements survenus au siècle dernier dans la Principauté de Wasquelham comprenant des révélations sur l'étrange pouvoir d'une certaine Rosa qui faisait à son insu le bonheur des plus malheureux des hommesVoici le titre d'un de mes romans préférés. Un critique inspiré a dit que c'était bien là la seule longueur de livre.Dans Rosa, nous découvrons la principauté de Wasquelham, quelque part entre la France et l'Allemagne, au siècle avant-dernier. Dans ce petit pays tranquille mais méfiant, tout vit au rythme de l'armée, principal employeur et source de fierté de tous les habitants. Qui ne rêve d'y faire carrière? Qui ne souhaite ressembler au beau Colonel-Comte Aurélien de Felspath?Mais voilà qu'un beau jour, des soldats disparaissent. Comme le pays n'est pas en guerre, c'est qu'ils ont déserté ! Pourquoi ? Pour où ? L'administration militaire se met en marche, et ce n'est pas triste, pour tenter d'éclaircir cet inconcevable mystère.Et on rencontrera Rosa, la tavernière, ses cheveux bruns, sa peau blanche, et ses formes voluptueuses...

Rosa, le roman - tout comme la tavernière - est une merveille. C'est un conte, avec du suspense. Un roman philosophique plein d'images magnifiques. Une belle histoire, enfin, qui nous a fait longuement rêver.

Published on June 10, 2016 01:50

June 7, 2016

Bilbo le hobbit -- J.R.R. Tolkien

J'inaugure avec cet article une série de rediffusions : celles de chroniques parues sur d'autres supports. Celle qui suit est parue dans la revue Bifrost n°76, consacrée ici à un auteur de fantasy mineur, mais appréciable, un certain J.R.R. Tolkien. Je ne peux que vous recommander la lecture du numéro complet, qui est passionnant.

J'inaugure avec cet article une série de rediffusions : celles de chroniques parues sur d'autres supports. Celle qui suit est parue dans la revue Bifrost n°76, consacrée ici à un auteur de fantasy mineur, mais appréciable, un certain J.R.R. Tolkien. Je ne peux que vous recommander la lecture du numéro complet, qui est passionnant.---« Dans un trou vivait un hobbit. » L’ouverture de ce roman fait partie des phrases les plus célèbres de la littérature, et les hobbits de Tolkien sont les plus connues de ses créations. Ils sont pourtant apparus dans un roman pour enfants (un récit que Tolkien avait élaboré pour les siens) qui n’était au départ rattaché qu’assez lâchement au reste de la grande œuvre légendaire.Rappelons-en le propos : dans une agréable maison creusée dans une colline, un petit homme tranquille nommé Bilbo vit de ses rentes. Passe un magicien nommé Gandalf qui lui adresse des paroles mystérieuses et donne rendez-vous chez lui à une compagnie de treize nains barbus… Ceux-ci veulent reprendre le trésor volé à leurs pères par le dragon Smaug. Par fierté, par erreur, notre hobbit va se joindre à la compagnie en tant que « cambrioleur » (les hobbits savent être très discrets) et vivre au milieu d’une bande de bras cassés plutôt incompétents (à l’exception de leur chef, le noble Thorin Ecudechêne) des aventures folles qui lui feront mille fois regretter son confortable cottage campagnard.L’auteur de ces lignes a découvert ce roman enfant et en gardait un formidable souvenir. Pour la première fois, un livre se révélait trop court ! Puis le temps a passé et il a pu le lire à ses propres enfants. La redécouverte n’a provoqué aucune déception : au-delà des péripéties du récit (qui comprennent nombre de grands moments, comme la traversée des souterrains des Gobelins ou l’évasion du palais du roi des Elfes de la forêt, sans compter la rencontre avec Smaug, formidable créature), le style fait tout le charme du récit. Ecrit d’une façon légère et humoristique, prenant souvent le lecteur à partie, Bilbo le hobbit, loin du terrible pudding de Peter Jackson, est un roman gracieux et amusant alternant scènes comiques et aventures épiques. Les grands thèmes de Tolkien sont pourtant bien présents, notamment celui de la corruption — corruption de l’or, auquel presque aucun personnage n’échappe. La tonalité se fait d’ailleurs plus grave dans les derniers chapitres, une fois les Nains en possession de l’objet de leurs désirs… La fin du roman est épique et belle, le petit homme a mûri et personne n’est sorti inchangé de l’aventure.Et c’est au cœur des ténèbres du chapitre 5 qu’apparaît le plus beau personnage de tout l’univers de la Terre du Milieu. Faible, sournois et visqueux, Gollum, hobbit déformé par le Mal, affronte Bilbo dans un jeu d’énigmes rappelant les scènes similaires des légendes nordiques. Ce passage pivot existait sous une forme différente — moins ambiguë — dans la première édition de 1937 du roman. Bloqué dans l’écriture du « Seigneur des Anneaux », Tolkien l’a réécrite et la scène modifiée que nous connaissons mieux est parue dans l’édition de 1951 — sur une initiative de l’éditeur ! Le roman n’étant autre que le récit qu’a écrit Bilbo à son retour de voyage, Tolkien a fini par indiquer que l’édition initiale correspondait à la première version du récit où Bilbo se donnait le beau rôle !Bilbo le hobbit, ou la part d’enfance, d’humour et de fantaisie du légendaire tolkienien. Un moment de grâce.

Published on June 07, 2016 21:23

Double Indemnity -- Billy Wilder

Neff est agent d'assurances, un bon, le meilleur élève de Keyes, l'expert de la compagnie (joué par l'extraordinaire Edward G. Robinson). Mais un jour il se point chez Phyllis, une blonde étrange, qui lui glisse une petite idée méchante dans la tête. Et si... le mari (détesté) de Phyllis souscrivait une assurance vie ? Et s'il avait un accident dans le mois ? Et si, et si, et si...Neff n'est pas un gars de ce genre, il envoie bouler Phyllis et rentre chez lui. Mais Phyllis est jouée par Barbara Stanwyck, étrange petite créature aux yeux de renarde et au parfum capiteux, alors Neff reconsidère sa position, tant et si bien que...Double Indemnity est un film noir à l'ancienne, filmé par l'immense Billy Wilder. Peu de personnages, des tensions terribles, un suspense douloureux, parce qu'on sait dès le début que le plan sera mené jusqu'au bout et que ça finira mal pour tout le monde. Si vous aimez les films en noir et blanc argenté, superbement dialogués, filmés par un réalisateur de génie, où les femmes sont fatales et les hommes portent des chapeaux de feutre, celui-ci est fait pour vous. En tous cas, il était fait pour moi.

(nous avons regardé ce film sur suggestion du Dr Orlof)

Published on June 07, 2016 04:38

June 6, 2016

Chroniques de Jérusalem - Guy Delisle

Je n'avais pas été jusque maintenant très convaincu par les carnets de voyage de Guy Delisle, bédéaste et animateur canadien amené à travailler dans différents coin intéressants du monde. J'ai lu avec une curiosité amusée son Shenzhen et son Pyongyang, comme on lit un reportage auto biographique dans un magazine, puis j'ai donné ces livres plus loin pour ne pas encombrer ma bibliothèque. Tout ça pour dire que ces chroniques de Jérusalem m'ont séduit. Est-ce le sujet ou le fait que la situation familiale de l'auteur se rapproche un peu de la mienne ? Je ne saurais pas dire précisément en quoi je trouve ce livre meilleur que les précédents. La recette est apparemment la même: chronique et petites observations d'un Occidental dans une région et un pays difficiles. Le dessin est simple et agréable, très efficace pour suggérer et donner à voir, notamment l'extrême émiettement géographique de la région, les frontières et les check-points partout présents.Petites anecdotes et sujets graves se juxtaposent, comme dans la vie: quelle école pour les enfants ? Et ces avions de chasse qu'on voit passer au-dessus de la plage, qui vont-ils bombarder ? L'auteur et sa famille vivent au rythme de l'actualité et des contraintes du quotidien de Jérusalem-Est. Delisle pose sur ce qu'il voit un regard neutre, bienveillant et pas trop nombriliste, alors qu'il ne cesse de se mettre en scène. C'est ce détachement sans indifférence qui permet de pointer l'absurde, l'affreux, le ridicule et l'amusant qui se nouent dans cette région du monde. En ça, parce qu'il donne à sentir, à voir et à toucher un ailleurs vraiment étonnant, le livre est très réussi. Celui-ci je ne le donnerai pas tout de suite.

Je n'avais pas été jusque maintenant très convaincu par les carnets de voyage de Guy Delisle, bédéaste et animateur canadien amené à travailler dans différents coin intéressants du monde. J'ai lu avec une curiosité amusée son Shenzhen et son Pyongyang, comme on lit un reportage auto biographique dans un magazine, puis j'ai donné ces livres plus loin pour ne pas encombrer ma bibliothèque. Tout ça pour dire que ces chroniques de Jérusalem m'ont séduit. Est-ce le sujet ou le fait que la situation familiale de l'auteur se rapproche un peu de la mienne ? Je ne saurais pas dire précisément en quoi je trouve ce livre meilleur que les précédents. La recette est apparemment la même: chronique et petites observations d'un Occidental dans une région et un pays difficiles. Le dessin est simple et agréable, très efficace pour suggérer et donner à voir, notamment l'extrême émiettement géographique de la région, les frontières et les check-points partout présents.Petites anecdotes et sujets graves se juxtaposent, comme dans la vie: quelle école pour les enfants ? Et ces avions de chasse qu'on voit passer au-dessus de la plage, qui vont-ils bombarder ? L'auteur et sa famille vivent au rythme de l'actualité et des contraintes du quotidien de Jérusalem-Est. Delisle pose sur ce qu'il voit un regard neutre, bienveillant et pas trop nombriliste, alors qu'il ne cesse de se mettre en scène. C'est ce détachement sans indifférence qui permet de pointer l'absurde, l'affreux, le ridicule et l'amusant qui se nouent dans cette région du monde. En ça, parce qu'il donne à sentir, à voir et à toucher un ailleurs vraiment étonnant, le livre est très réussi. Celui-ci je ne le donnerai pas tout de suite.

Published on June 06, 2016 04:29

May 25, 2016

Willy Wonka & the chocolate factory

Marguerite a vu ce film des années 70 à l’école dans le cadre de ses cours d’anglais, et comme elle l’adore, elle tenait absolument à nous le faire voir. Je pense l’avoir déjà dit sur ce blog : j’aime beaucoup les œuvres de Roald Dahl, avec un goût particulier pour Charlie et la chocolaterie, un de ses chefs d’oeuvre. Je ne vais pas résumé le propos ici, d’autant que le film est une adaptation assez fidèle du livre. Les gamins monstrueux sont… monstrueux (avec un petit bonus pour Veruca Salt, que je trouve particulièrement nuisible), Charlie est un gentil petit gars blond avec une tête un peu étrange, et Gene Wilder campe un Willy Wonka tout en retenue et sourires en coin.

Marguerite a vu ce film des années 70 à l’école dans le cadre de ses cours d’anglais, et comme elle l’adore, elle tenait absolument à nous le faire voir. Je pense l’avoir déjà dit sur ce blog : j’aime beaucoup les œuvres de Roald Dahl, avec un goût particulier pour Charlie et la chocolaterie, un de ses chefs d’oeuvre. Je ne vais pas résumé le propos ici, d’autant que le film est une adaptation assez fidèle du livre. Les gamins monstrueux sont… monstrueux (avec un petit bonus pour Veruca Salt, que je trouve particulièrement nuisible), Charlie est un gentil petit gars blond avec une tête un peu étrange, et Gene Wilder campe un Willy Wonka tout en retenue et sourires en coin.

Bien sûr, je n’ai pu m’empêcher de comparer cette adaptation de 1971 avec celle de Tim Burton avec Johnny Depp, plus de trente ans plus tard. Une première chose : le film de 71 n’a rien de honteux. Il est réalisé avec soin, par des gens qui faisaient attention à leur travail et cherchaient à en donner au spectateur pour leur argent. Toutefois, tenter de rendre crédible à l’écran les folies de l’histoire de Roald Dahl, sans fabriquer complètement les images comme le fait Tim Burton, est une sacré gageure. Le film a été tourné en Bavière (jolies rues médiévales, toits pointus, architecture industrielle du XIXème siècle), ce qui lui donne une curieuse ambiance. L’usine de chocolats a quelque chose d’un parc d’attractions, animé par une bande de nains couverts de fond de train orange. La volonté de montrer est lourde et explicite et le réalisateur peine à suggérer, sauf peut-être dans l’inquiétante scène psychédélique du bateau, où Willy Wonka devient réellement inquiétant — ce qu’il est. Les personnages de Roald Dahl ne sont jamais dépourvus de cruauté. La comparaison avec les images de Tim Burton m’a fait m’interroger, à mon échelle,

sur l’impact des effets spéciaux au cinéma sur notre imaginaire, sur la plastique des mondes dont nous sommes maintenant capables de rêver. A la fois plus beaux, plus grands, plus colorés, mais aussi complètement détachés du monde.

Published on May 25, 2016 01:22

May 22, 2016

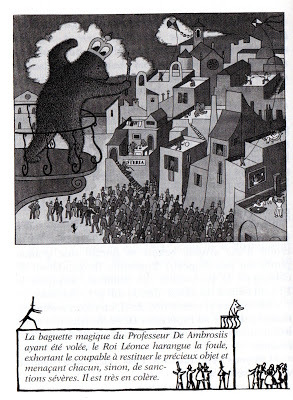

La fameuse invasion de la Sicile par les ours — Dino Buzzati

J’ignorais que Buzzati avait touché au récit pour enfants, et ce fut une heureuse découverte, parce qu’il l’a fait d’une manière toute buzzatienne. La fameuse invasion de la Sicile… a un titre programmatique : on y lira bien l’histoire du renversement de l’affreux grand duc de Sicile par une armée d’ours descendus des montagnes, l’installation de ces sympathiques plantigrades à la tête des institutions humaines, comment se passe l’occupation et comment elle finit. Mais en plus de cet aimable récit, impliquant trolls, croquemitaines, enchanteurs, tripots clandestins, ours corrompus, batailles, coups de canons et morts diverses (et aucun personnage féminin, il me semble), la fameuse invasion est aussi un joli jeu méta-littéraire comme les auteurs Italiens de cette époque savent les faire. Pour vous donner un exemple, le livre commence par une longue liste de tous les personnages (une trentaine), chacun accompagné d’un petit paragraphe de commentaire qu’il faut absolument lire. Car, loin d’être un rappel pour le lecteur perdu, ces pages introductives construisent un jeu d’attentes et de surprises avec le récit qui suit. Le roman commence déjà là ! L’auteur a dessiné ses propres illustrations pour le récit, a composé chansons et poèmes, joué avec les codes du conte… Cela donne un récit enjoué, intelligent, amusant à tout un tas de niveaux. Les enfants ont aimé, et moi aussi !

J’ignorais que Buzzati avait touché au récit pour enfants, et ce fut une heureuse découverte, parce qu’il l’a fait d’une manière toute buzzatienne. La fameuse invasion de la Sicile… a un titre programmatique : on y lira bien l’histoire du renversement de l’affreux grand duc de Sicile par une armée d’ours descendus des montagnes, l’installation de ces sympathiques plantigrades à la tête des institutions humaines, comment se passe l’occupation et comment elle finit. Mais en plus de cet aimable récit, impliquant trolls, croquemitaines, enchanteurs, tripots clandestins, ours corrompus, batailles, coups de canons et morts diverses (et aucun personnage féminin, il me semble), la fameuse invasion est aussi un joli jeu méta-littéraire comme les auteurs Italiens de cette époque savent les faire. Pour vous donner un exemple, le livre commence par une longue liste de tous les personnages (une trentaine), chacun accompagné d’un petit paragraphe de commentaire qu’il faut absolument lire. Car, loin d’être un rappel pour le lecteur perdu, ces pages introductives construisent un jeu d’attentes et de surprises avec le récit qui suit. Le roman commence déjà là ! L’auteur a dessiné ses propres illustrations pour le récit, a composé chansons et poèmes, joué avec les codes du conte… Cela donne un récit enjoué, intelligent, amusant à tout un tas de niveaux. Les enfants ont aimé, et moi aussi !

Published on May 22, 2016 01:08

May 19, 2016

L'esprit de la forêt – Moka

Rose n'ira pas au stage poney cet été, faute de sous. Ses parents l'ont envoyée passer trois semaines chez sa tante Annette, dans une ferme près de la forêt, dans le Jura. Là, elle fera la connaissance de Ludovic, son cousin, un garçon bizarre qui ne lui fera pas très bon accueil...Ce roman est publié à l'école des loisirs, éditeur dont l'actualité contemporaine est un peu agitée. Long story short : l'éditrice historique des romans publiés à l'Ecole des loisirs a été écartée. Je me suis donc dit que j'allais prendre à la bibliothèque quelques bouquins publiés par madame Brisac, par curiosité.Marguerite et Rosa ont beaucoup aimé cet esprit de la forêt. Avec un décor et trois personnages (pour simplifier), l'auteure construit un récit habile, mêlant mensonges, histoires qu'on se raconte et pure imagination. L'histoire est traitée tout en demi teintes et quart de teintes, avec des personnages très vrais, ce qui rend l'aspect "fantastique" du récit d'autant plus fort. Le roman dégage une atmosphère très originale, un peu étrange, qui reste une fois les dernières pages tournées.

Rose n'ira pas au stage poney cet été, faute de sous. Ses parents l'ont envoyée passer trois semaines chez sa tante Annette, dans une ferme près de la forêt, dans le Jura. Là, elle fera la connaissance de Ludovic, son cousin, un garçon bizarre qui ne lui fera pas très bon accueil...Ce roman est publié à l'école des loisirs, éditeur dont l'actualité contemporaine est un peu agitée. Long story short : l'éditrice historique des romans publiés à l'Ecole des loisirs a été écartée. Je me suis donc dit que j'allais prendre à la bibliothèque quelques bouquins publiés par madame Brisac, par curiosité.Marguerite et Rosa ont beaucoup aimé cet esprit de la forêt. Avec un décor et trois personnages (pour simplifier), l'auteure construit un récit habile, mêlant mensonges, histoires qu'on se raconte et pure imagination. L'histoire est traitée tout en demi teintes et quart de teintes, avec des personnages très vrais, ce qui rend l'aspect "fantastique" du récit d'autant plus fort. Le roman dégage une atmosphère très originale, un peu étrange, qui reste une fois les dernières pages tournées.Une lecture très recommandable et un bon choix.

Published on May 19, 2016 14:02

May 10, 2016

Je suis la reine -- Anna Starobinets

J'ai entamé la lecture de ce recueil mu par une vraie curiosité, d'autant que des gens dans les goûts desquels je me reconnais souvent en avaient dit le plus grand bien. Mais j'ai été assez déçu.Je suis la reine est un recueil d'histoires "inquiétantes", sises dans la Russie contemporaine. Les récits oscillent entre l'horreur, le bizarre et la science-fiction, mettent souvent en scène des enfants et jouent assez volontiers sur le sale, l'organique et le collant. Le point le plus intéressant est qu'ils mettent le plus souvent en scène des Russes des classes moyennes installés dans des banlieues plus ou moins grises mais jamais très réjouissantes.Si aucun des textes n'est mauvais (l'auteure a du métier), j'ai toutefois eu l'impression de lire une version russe des nouvelles de Stephen King -- ce qui n'est pas une insulte dans ma bouche, mais relativise l'originalité du propos.Mon texte préféré du recueil, la famille, est d'ailleurs celui qui se trouve être le plus russe, dans sa façon de manier l'absurde et la folie, celle d'un homme moyen oscillant entre deux vies, sa "vraie vie" et sa vie rêvée, ironiquement aussi banales l'une que l'autre.Publié à l'origine par les mêmes éditions Mirobole,

les Furies de Boras

, même s'il n'était pas parfait, m'avait beaucoup plus intéressé.

J'ai entamé la lecture de ce recueil mu par une vraie curiosité, d'autant que des gens dans les goûts desquels je me reconnais souvent en avaient dit le plus grand bien. Mais j'ai été assez déçu.Je suis la reine est un recueil d'histoires "inquiétantes", sises dans la Russie contemporaine. Les récits oscillent entre l'horreur, le bizarre et la science-fiction, mettent souvent en scène des enfants et jouent assez volontiers sur le sale, l'organique et le collant. Le point le plus intéressant est qu'ils mettent le plus souvent en scène des Russes des classes moyennes installés dans des banlieues plus ou moins grises mais jamais très réjouissantes.Si aucun des textes n'est mauvais (l'auteure a du métier), j'ai toutefois eu l'impression de lire une version russe des nouvelles de Stephen King -- ce qui n'est pas une insulte dans ma bouche, mais relativise l'originalité du propos.Mon texte préféré du recueil, la famille, est d'ailleurs celui qui se trouve être le plus russe, dans sa façon de manier l'absurde et la folie, celle d'un homme moyen oscillant entre deux vies, sa "vraie vie" et sa vie rêvée, ironiquement aussi banales l'une que l'autre.Publié à l'origine par les mêmes éditions Mirobole,

les Furies de Boras

, même s'il n'était pas parfait, m'avait beaucoup plus intéressé.

Published on May 10, 2016 02:16