Amedeo Balbi's Blog, page 10

November 21, 2012

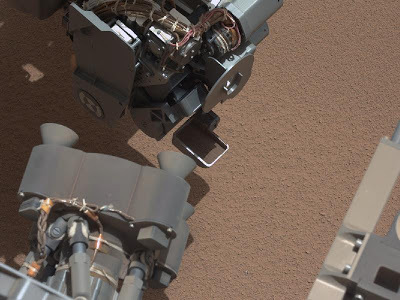

Cosa avrà trovato Curiosity?

Image credit: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Ieri sera si è sparsa la voce che il rover Curiosity avrebbe scoperto qualcosa di molto importante su Marte. Siccome la voce viene da John Grotzinger, che è il leader della missione, uno tende a fidarsi. Se poi Grotzinger aggiunge che è "roba che finirà sui libri di storia", pensiamo tutti alla stessa cosa. Insomma, c'è un robot che rovista nella sabbia in cerca di tracce di attività biologica, non ci vuole grande immaginazione per completare il quadro. (Se fossi costretto a scommettere, tirando a indovinare, direi che il robotino potrebbe aver annusato sostanze normalmente prodotte dai batteri, tipo metano.) Però, visto che ci dicono di aspettare, perché stanno facendo altre verifiche per essere proprio sicuri, noi aspettiamo. Speriamo solo che la NASA non abbia esagerato nel creare aspettative, come - purtroppo - è avvenuto altre volte in passato.

Published on November 21, 2012 02:03

November 17, 2012

Centomila stelle

Se non l'avete già vista, dovete assolutamente trovare un po' di tempo nel fine settimana per giocare con questa roba. Si chiama "100 000 Stars", l'hanno fatta quelli di Google, e vi permette di spostarvi nella nostra galassia in modo molto realistico. Da quello che ho capito, solo 87 stelle vicine al Sole sono effettivamente visitabili e indicate col proprio nome; le centomila stelle del titolo sono mappate nella loro posizione corretta ma fanno solo da contorno, mentre il resto della galassia (che contiene un numero stimato di oltre duecento miliardi di stelle) è semplicemente una riproduzione artistica. C'è anche un tour guidato che parte cliccando in alto a sinistra. A quanto pare la cosa è in fase sperimentale, e non ho idea di come verrà sviluppata in futuro. Ah: per vederla ci vuole Chrome.

Published on November 17, 2012 10:59

November 16, 2012

Domandare è lecito

Mi sono distratto un paio di giorni e un gruppo di persone interessate a vario titolo alla scienza e alla sua comunicazione (tra cui, non casualmente, molti miei amici) ha rapidamente fatto qualcosa di concreto per portare nel dibattito politico italiano le questioni legate alla ricerca e alla scienza, come già avviene altrove.

Si tratta di sei domande rivolte, per il momento, ai candidati alle primarie del centrosinistra e ospitate dal sito de Le Scienze.

Le ricopio qui, diffondetele (anche usando gli hashtag #dibattitoscienza #primarieCSX): è ora di far capire a chi aspira a governare questo paese che la scienza è importante.

Si tratta di sei domande rivolte, per il momento, ai candidati alle primarie del centrosinistra e ospitate dal sito de Le Scienze.

Le ricopio qui, diffondetele (anche usando gli hashtag #dibattitoscienza #primarieCSX): è ora di far capire a chi aspira a governare questo paese che la scienza è importante.

1. Quali politiche intende perseguire per il rilancio della ricerca in Italia, sia di base sia applicata, e quali provvedimenti concreti intende promuovere a favore dei ricercatori più giovani?

2. Quali misure adotterà per la messa in sicurezza del territorio nazionale dal punto di vista sismico e idrogeologico?

3. Qual è la sua posizione sul cambiamento climatico e quali politiche energetiche si propone di mettere in campo?

4. Quali politiche intende adottare in materia di fecondazione assistita e testamento biologico? In particolare, qual è la sua posizione sulla legge 40?

5. Quali politiche intende adottare per la sperimentazione pubblica in pieno campo di OGM e per l’etichettatura anche di latte, carni e formaggi derivati da animali nutriti con mangimi OGM?

6. Qual è la sua posizione in merito alle medicine alternative, in particolare per quel che riguarda il rimborso di queste terapie da parte del SSN?

Published on November 16, 2012 03:04

November 13, 2012

Le emozioni della scienza

Questo editoriale è stato pubblicato sul numero 9 del magazine Artribune

-----

Nel luglio scorso, tutto il mondo ha visto le immagini di un distinto signore inglese sulla ottantina che piangeva: sobriamente, come ci si aspetta da un inglese, ma piangeva. Era seduto in una fila qualunque di un auditorium pieno di gente che si era alzata in piedi per applaudire. L’auditorium era quello del CERN di Ginevra, uno dei più importanti laboratori di fisica del mondo, e il signore che piangeva si chiama Peter Higgs, fa il fisico, e una cinquantina di anni fa ha avuto un’idea che poteva spiegare come funziona un pezzo del mondo. È sempre complicatissimo stabilire chi ha avuto per primo un’idea, e quell’idea era venuta più o meno nello stesso periodo anche ad altre persone. Ma insomma, alla fine il nome del signor Higgs è rimasto legato a quell’idea più di quello degli altri. A luglio, in quell’auditorium, il signor Higgs piangeva perché finalmente, dopo cinquant’anni, aveva avuto la conferma di aver visto giusto.

Ecco: quello che è successo lì, in quell’auditorium, a luglio, con tutto il mondo che guardava, è una rappresentazione epica e colossale della bellezza della scienza. Uno ha un’idea e cinquant’anni dopo – grazie al lavoro di tantissime altre persone e alla costruzione di una macchina talmente complessa e bella che bisognerebbe andarci in visita come nelle cattedrali, per ammirarla e farsi schiacciare da quella grandezza anche senza capirne niente – viene fuori che quell’idea ha davvero catturato qualcosa dell’architettura della realtà, qualcosa così poco evidente, così sfuggente e strana, da essere rimasta nascosta per miliardi di anni, dall’origine dell’universo, fino a quando siamo arrivati noi primati evoluti, coi nostri strumenti, a stanarla. È il trionfo della ragione e della logica, la dimostrazione che il puro pensiero, per ragioni che nessuno saprebbe spiegare completamente, riesce ogni tanto a intravvedere qualche frammento della trama di cui è fatto il cosmo. Ed è anche un esempio di quello che possono fare gli esseri umani quando mettono insieme i propri talenti per un obiettivo comune.

Ci emozionamo per la creazione artistica, per i movimenti della storia, per le idee politiche, anche semplicemente per un’impresa sportiva. Ma la maggior parte delle persone non sa – perché non glielo hanno mai spiegato – che ci si può emozionare per aver sbirciato dentro i meccanismi che governano l’universo. I grandi scienziati, invariabilmente, descrivono il momento in cui hanno avuto la loro idea migliore, o fatto la loro scoperta più importante, come l’emozione più forte della loro vita. Purtroppo, non capire molto di scienza, guardarla con sussiego – come una forma di sapere di secondo piano, da tecnici – o addirittura con aperta diffidenza, è un enorme limite che affligge ancora gran parte del mondo culturale, intellettuale e artistico, soprattutto nel nostro paese. Così, si continua a vedere la scienza come qualcosa di alieno, di freddo, di disumano e non, come dovrebbe essere, come una delle imprese più alte e nobili del genere umano. Un’impresa capace anche di emozionare. E le lacrime di Higgs resteranno senza un cantore che sappia celebrarle.

-----

Nel luglio scorso, tutto il mondo ha visto le immagini di un distinto signore inglese sulla ottantina che piangeva: sobriamente, come ci si aspetta da un inglese, ma piangeva. Era seduto in una fila qualunque di un auditorium pieno di gente che si era alzata in piedi per applaudire. L’auditorium era quello del CERN di Ginevra, uno dei più importanti laboratori di fisica del mondo, e il signore che piangeva si chiama Peter Higgs, fa il fisico, e una cinquantina di anni fa ha avuto un’idea che poteva spiegare come funziona un pezzo del mondo. È sempre complicatissimo stabilire chi ha avuto per primo un’idea, e quell’idea era venuta più o meno nello stesso periodo anche ad altre persone. Ma insomma, alla fine il nome del signor Higgs è rimasto legato a quell’idea più di quello degli altri. A luglio, in quell’auditorium, il signor Higgs piangeva perché finalmente, dopo cinquant’anni, aveva avuto la conferma di aver visto giusto.

Ecco: quello che è successo lì, in quell’auditorium, a luglio, con tutto il mondo che guardava, è una rappresentazione epica e colossale della bellezza della scienza. Uno ha un’idea e cinquant’anni dopo – grazie al lavoro di tantissime altre persone e alla costruzione di una macchina talmente complessa e bella che bisognerebbe andarci in visita come nelle cattedrali, per ammirarla e farsi schiacciare da quella grandezza anche senza capirne niente – viene fuori che quell’idea ha davvero catturato qualcosa dell’architettura della realtà, qualcosa così poco evidente, così sfuggente e strana, da essere rimasta nascosta per miliardi di anni, dall’origine dell’universo, fino a quando siamo arrivati noi primati evoluti, coi nostri strumenti, a stanarla. È il trionfo della ragione e della logica, la dimostrazione che il puro pensiero, per ragioni che nessuno saprebbe spiegare completamente, riesce ogni tanto a intravvedere qualche frammento della trama di cui è fatto il cosmo. Ed è anche un esempio di quello che possono fare gli esseri umani quando mettono insieme i propri talenti per un obiettivo comune.

Ci emozionamo per la creazione artistica, per i movimenti della storia, per le idee politiche, anche semplicemente per un’impresa sportiva. Ma la maggior parte delle persone non sa – perché non glielo hanno mai spiegato – che ci si può emozionare per aver sbirciato dentro i meccanismi che governano l’universo. I grandi scienziati, invariabilmente, descrivono il momento in cui hanno avuto la loro idea migliore, o fatto la loro scoperta più importante, come l’emozione più forte della loro vita. Purtroppo, non capire molto di scienza, guardarla con sussiego – come una forma di sapere di secondo piano, da tecnici – o addirittura con aperta diffidenza, è un enorme limite che affligge ancora gran parte del mondo culturale, intellettuale e artistico, soprattutto nel nostro paese. Così, si continua a vedere la scienza come qualcosa di alieno, di freddo, di disumano e non, come dovrebbe essere, come una delle imprese più alte e nobili del genere umano. Un’impresa capace anche di emozionare. E le lacrime di Higgs resteranno senza un cantore che sappia celebrarle.

Published on November 13, 2012 00:53

November 7, 2012

Obama, l'esercito e le università

Da questa mattina sento ripetere ovunque sui vari social network una bellissima frase che Obama avrebbe pronunciato durante il discorso di accettazione della vittoria. La frase sarebbe:

Io sono molto contento che Obama abbia vinto, e sarei ancora più contento se avesse detto una frase del genere, che sarebbe sacrosanta. In realtà, basta andare a leggere la trascrizione del discorso per accorgersi che Obama ha detto una cosa più articolata e con un senso piuttosto diverso. Ovvero:

cioè:

Non è il nostro esercito che ci rende forti, ma le nostre università.

Io sono molto contento che Obama abbia vinto, e sarei ancora più contento se avesse detto una frase del genere, che sarebbe sacrosanta. In realtà, basta andare a leggere la trascrizione del discorso per accorgersi che Obama ha detto una cosa più articolata e con un senso piuttosto diverso. Ovvero:

This country has more wealth than any nation, but that’s not what makes us rich. We have the most powerful military in history, but that’s not what makes us strong. Our university, our culture are all the envy of the world, but that’s not what keeps the world coming to our shores.

What makes America exceptional are the bonds that hold together the most diverse nation on earth.

cioè:

Questa nazione ha più ricchezza di ogni altra nazione, ma non è questo che ci fa ricchi. Abbiamo l'esercito più potente nella storia, ma non è questo che ci rende forti. Le nostre università e la nostra cultura sono l'invidia del mondo, ma non è per questo che il mondo viene da noi. Ciò che rende eccezionale l'America sono i legami che tengono insieme la più variegata nazione della terra.

Published on November 07, 2012 09:39

November 5, 2012

La scienza, le elezioni americane e noi

L’ultimo numero di Scientific American ha un editoriale dal titolo che dice già tutto: “I futuri posti di lavoro dipendono da un’economia basata sulla scienza”. Messaggio molto semplice, ribadito in modo ancora più diretto nelle prime righe dell’articolo: “metà della crescita economica degli Stati Uniti dopo la Seconda Guerra Mondiale è venuta dal progresso scientifico e tecnologico”. Nei giorni scorsi, il New York Times ha ribadito lo stesso punto: "La scienza è la chiave per la crescita". Con le elezioni presidenziali dietro l'angolo, ai candidati viene ricordato che dalle crisi economiche si esce investendo in formazione e ricerca, e che per reggere l’impatto della competizione con le economie emergenti bisogna essere sempre un passo avanti dal punto di vista delle idee. (Continua a leggere sul Post...)

Published on November 05, 2012 01:05

October 26, 2012

La Apple e le leggi della fisica

Era chiaro che prima o poi ci saremmo arrivati. Se Steve Jobs - come un supereroe Marvel - sapeva generare un "campo di distorsione della realtà", figuriamoci se la Apple poteva fermarsi davanti alle leggi della fisica che, secondo il nuovo spot dell'iPhone 5, "forse sono solo... suggerimenti." Frase che è un po' il cavallo di battaglia di tutti gli appassionati di scienza farlocca (a.k.a. pseudoscienza) e che, se non ricordo male, è una citazione quasi letterale del buon Walter Bishop, lo scienziato pazzo di Fringe.

Ma in effetti, a parte la lavagna piena di formule (vediamo quante ne riconoscete), la fisica con lo spot Apple c'entra poco e niente: una cosa che diventi allo stesso tempo più grande e più piccola, o in cui ci sia di più e di meno, non viola tanto le leggi della fisica quanto quelle della logica. Nemmeno quelle, in realtà, perché qualcosa può essere grande e piccola allo stesso tempo (dipende da ciò con cui la si confronta). Si tratta quindi solo di blandi giochi verbali. La vera violazione logica sarebbe, per esempio, se la Apple avesse inventato un telefono a forma di cerchio quadrato.

C'è un rapporto tra logica e leggi fisiche? Be', ovviamente le leggi fisiche sono espresse in forma matematica e devono essere internamente consistenti. Ma violare una legge della fisica implicherebbe sempre, in ultima analisi, anche una contraddizione logica? Non è detto: in linea di principio potremmo immaginare un mondo con leggi fisiche diverse dalle nostre, ma non contraddittorie tra loro. Resta il fatto che le leggi fisiche del nostro universo, per qualche ragione che ancora non conosciamo, potrebbero essere le uniche logicamente possibili. Per ora caviamocela dicendo che non sappiamo se le cose stiano così. In ogni caso, per violare davvero le leggi della fisica l'iPhone 5 dovrebbe, per esempio, funzionare senza batteria, contravvenendo così alla legge di conservazione dell'energia. Oppure trasmettere onde elettromagnetiche a velocità maggiore della luce. La vedo difficile.

Più interessante, visto il contesto dello spot, è capire che relazione c'è tra leggi della fisica e progressi tecnologici. Le leggi della fisica sono le stesse da quando è nato l'universo, ma noi esseri umani diventiamo sempre più bravi a spingere la tecnica verso i limiti imposti dal modo in cui è fatto il mondo. Da questo punto di vista, la natura ci lascia ancora grossi margini di miglioramento, senza bisogno di forzare la mano alle leggi che la governano. Visto che parliamo di una azienda di computer, prendiamo la capacità di calcolo, che fino a oggi ha seguito l'andamento ipotizzato da Gordon Moore, secondo cui le prestazioni di un chip raddoppiano ogni due anni. Non sappiamo fino a quando durerà la cuccagna, ma sappiamo però che c'è un limite ultimo, quello atomico. Il computer più potente immaginabile è un computer che utilizzi come bit lo stato quantistico di singole particelle elementari. Seth Lloyd (uno dei padri della computazione quantistica) ha stimato che una quantità di materia equivalente alla massa e al volume di un tipico computer portatile (un chilogrammo in un volume di un litro) potrebbe immagazzinare 10 alla 31 bit di informazione e compiere, al massimo, 10 alla 51 operazioni al secondo. Dando per buono l'andamento di Moore, partendo dalle 10 alla 12 operazioni al secondo di un computer attuale raggiungeremmo il limite teorico nel 2205. Ne abbiamo ancora per un bel po'.

Poi, naturalmente, c'è il fatto che più capiamo come funziona il mondo, più scopriamo altri modi per progredire tecnologicamente - senza violare nessuna legge, ma magari trovandone di nuove. Scoprire l'effetto fotoelettrico ha portato ai pannelli solari, e capire il funzionamento del nucleo atomico ci ha mostrato che lì dentro era intrappolata una quantità di energia prima inimmaginabile. È per questo che bisogna investire in ricerca di base.

Insomma, anche uno spot di trenta secondi potrebbe servire per dare un'immagine più accurata del modo di procedere della scienza. Non serve la magia, possiamo fare meraviglie (e la Apple ne ha fatte parecchie) rispettando le leggi che abbiamo. Va detto che la versione originale dello spot non parlava di "suggerimenti" ma di "general guidelines", cosa che rende meglio l'idea di leggi da rispettare ma all'interno delle quali, se si è "smart", è possibile muoversi con una certa libertà (ma forse gli esperti di localizzazione avevano in mente quella battuta secondo cui per noi italiani un semaforo rosso è solo un suggerimento).

D'altra parte c'è una cosa in cui lo spot italiano è nettamente superiore a quello originale: da noi si vede il Post (oh, yeah).

Published on October 26, 2012 12:57

October 24, 2012

Dopo la sentenza dell'Aquila

Ho passato buona parte delle ultime ventiquattr’ore cercando di mettere a fuoco una valutazione equilibrata sulla questione della condanna per omicidio colposo inflitta ai membri della commissione grandi rischi. Ho letto molte cose degne di attenzione (per una rassegna minima, limitata a cose reperibili in rete: Marco Cattaneo, Daniela Ovadia, Emanuele Menietti, Leonardo Tondelli, Anna Meldolesi, Silvia Bencivelli, Nicola Nosengo; per uno sguardo dall'estero: Scientific American, New York Times, oltre a un articolo lungo su Nature di qualche tempo fa, utile per avere sott'occhio un riassunto della vicenda). Sono commenti e analisi che illuminano diversi aspetti del problema, in modo non necessariamente convergente, ed è giusto che sia così, dal momento che su una questione come questa è bene non avere posizioni semplicistiche. (Continua a leggere sul Post...)

Published on October 24, 2012 01:01

October 17, 2012

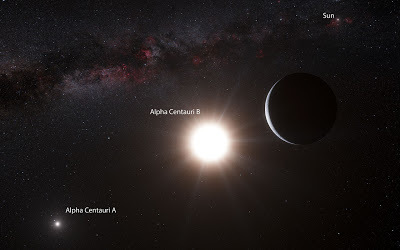

Alfa Centauri ha un pianeta

Rappresentazione artistica del pianeta attorno ad Alfa Centauri B - ESO

Alfa Centauri è un nome che siamo abituati a riconoscere fin da bambini, perché è la risposta alla domanda "qual è la stella più vicina al Sole"? A essere precisi, Alfa Centauri è in realtà un sistema di tre stelle: Alfa Centauri A e B, molto vicine tra loro, e Proxima Centauri, un po' defilata: ed è quest'ultima, come lascia immaginare il nome, la stella del terzetto che in assoluto è più vicina a noi. Comunque, senza andare troppo per il sottile, il sistema si trova complessivamente a circa 4,3 anni-luce da noi.

L'altra domanda che ci facciamo da quando siamo bambini, ovviamente, è se ci possa essere vita, su Alfa Centauri. James Cameron ci ha ambientato Avatar, perché in effetti la possibilità di avere compagnia nel nostro vicinato stuzzica la fantasia. Ma di fantasia si tratta, appunto.

Però da ieri sappiamo che, quantomeno, intorno a Alfa Centauri B c'è un pianeta. Ed è un pianeta più o meno della stessa massa della Terra. Ma non correte a prenotare l'astronave, perché stare lì sopra non deve essere piacevole. Un anno dura poco più di tre giorni, ma soprattutto il pianeta è troppo vicino alla stella.

Fonte immagine: link

Published on October 17, 2012 05:41

October 9, 2012

Paracadutismo spaziale

I fan di Star Trek sanno che il film Generations doveva iniziare con Kirk che faceva spacediving, ovvero paracadutismo dallo spazio: la scena poi è stata tagliata, ma l'idea è stata riutilizzata nel reboot del 2009. Oggi, alle 14, salvo sorprese, un tizio di nome Felix Baumgartner farà più o meno la stessa cosa, ma per davvero. Si farà portare a bordo di una piccola capsula appesa a un pallone fino a circa 36,5 km di quota, e poi si butterà di sotto. Prima di aprire il paracadute Baumgartner si farà circa 5 minuti e mezzo in caduta libera, raggiungendo una velocità di 1110 chilometri all'ora e superando la velocità del suono.

È vero che convenzionalmente lo spazio inizia a 100 km di quota, ma lanciarsi nella stratosfera fa impressione lo stesso. Solo a vedere la simulazione di quello che dovrebbe avvenire c'è da sentirsi male. Prima di sentire parlare di Baumgartner pensavo che una roba del genere fosse possibile, appunto, solo nei film di fantascienza. E invece ho scoperto che nel lontano 1960 Joe Kittinger fece più o meno la stessa cosa (adesso fa da consulente proprio a Baumgartner). Qui c'è il filmato.

Il tutto sarà visibile in diretta a questo link e proveremo a mandarlo in livestreaming anche qui. E non dite che è solo un tizio che si butta da una capsula: c'è sempre da imparare quando qualcuno sposta un po' più in là la frontiera di quello che siamo in grado di fare. In fondo, anche Gagarin era solo un tizio che si faceva sparare in orbita da un razzo.

Published on October 09, 2012 01:07