Amedeo Balbi's Blog, page 14

April 11, 2012

La materia oscura dentro di noi

Se l'universo è fatto per due terzi di materia oscura - come abbiamo ragione di credere - in questo momento io, voi, e tutto quello che ci circonda, siamo immersi in un via vai di particelle sconosciute, particelle che interagiscono con il resto della materia solo attraverso la forza di gravità e la forza nucleare debole (che si chiama debole per una ragione molto precisa: è debole). Il che significa che non ce ne rendiamo conto. Le particelle attraversano i nostri corpi, i muri, l'intero pianeta, e continuano per la loro strada praticamente indisturbate. Sono tante, ma non si vedono: si pensa che ce ne sia un alone gigantesco che avvolge tutta la nostra galassia, e che in realtà sia proprio questo alone invisibile, attraverso la sua gravità, a tenerla unita.

Naturalmente, se il passaggio di queste particelle non lasciasse proprio nessuna traccia, non avremmo speranze di rivelarne direttamente l'esistenza. Ma le cose non stanno proprio così. Possiamo supporre che, di tanto in tanto, una di queste particelle passi abbastanza vicino al nucleo di un atomo da dargli un colpetto. E allora, se osserviamo attentamente molti atomi per molto tempo, facendo molto silenzio, magari possiamo accorgerci del colpetto, e capire che da quelle parti è passata una particella di materia oscura. È raro, ma può succedere. È per questo che i fisici costruiscono grossi rivelatori sotto terra, come al Gran Sasso, e si mettono pazientemente in attesa che succeda qualcosa. C'è in ballo un Nobel.

Vabbe'. Ma uno può chiedersi: se queste particelle sono dappertutto, e passano anche attraverso i nostri corpi, non può capitare che il colpetto lo diano proprio al nucleo di un atomo della nostra milza o di una tibia o del cervello? Me lo sono chiesto spesso, e non mi sono mai messo lì a fare i conti (ma figurati), e invece avrei dovuto, perché se lo avessi fatto avrei potuto scriverci un articolo come questo, da cui risulta che la cosa non è così rara come uno potrebbe pensare. E insomma, viene fuori che nel corpo di un essere umano di massa media (70 kg) possono capitare dai cinque ai centomila urti all'anno tra particelle di materia oscura e atomi (soprattutto di ossigeno), a seconda di quale modello si ipotizza per la materia oscura. Il che significa fino a un urto al minuto. Mica poco.

(Mentre scrivevo questa roba, ho cominciato a sentirmi formicolare.)

--

Katherine Freese, & Christopher Savage (2012). Dark Matter collisions with the Human Body. ArXiv: 1204.1339v1

Naturalmente, se il passaggio di queste particelle non lasciasse proprio nessuna traccia, non avremmo speranze di rivelarne direttamente l'esistenza. Ma le cose non stanno proprio così. Possiamo supporre che, di tanto in tanto, una di queste particelle passi abbastanza vicino al nucleo di un atomo da dargli un colpetto. E allora, se osserviamo attentamente molti atomi per molto tempo, facendo molto silenzio, magari possiamo accorgerci del colpetto, e capire che da quelle parti è passata una particella di materia oscura. È raro, ma può succedere. È per questo che i fisici costruiscono grossi rivelatori sotto terra, come al Gran Sasso, e si mettono pazientemente in attesa che succeda qualcosa. C'è in ballo un Nobel.

Vabbe'. Ma uno può chiedersi: se queste particelle sono dappertutto, e passano anche attraverso i nostri corpi, non può capitare che il colpetto lo diano proprio al nucleo di un atomo della nostra milza o di una tibia o del cervello? Me lo sono chiesto spesso, e non mi sono mai messo lì a fare i conti (ma figurati), e invece avrei dovuto, perché se lo avessi fatto avrei potuto scriverci un articolo come questo, da cui risulta che la cosa non è così rara come uno potrebbe pensare. E insomma, viene fuori che nel corpo di un essere umano di massa media (70 kg) possono capitare dai cinque ai centomila urti all'anno tra particelle di materia oscura e atomi (soprattutto di ossigeno), a seconda di quale modello si ipotizza per la materia oscura. Il che significa fino a un urto al minuto. Mica poco.

(Mentre scrivevo questa roba, ho cominciato a sentirmi formicolare.)

--

Katherine Freese, & Christopher Savage (2012). Dark Matter collisions with the Human Body. ArXiv: 1204.1339v1

Published on April 11, 2012 02:52

April 5, 2012

Interviste

Un paio di segnalazioni rapide. Per il numero di ieri di TuttoScienze, l'inserto settimanale de La Stampa, ho fatto qualche domanda a Paul Davies a proposito di SETI e del suo ultimo libro.

Da intervistatore a intervistato: il portale di filosofia di Rai Educational questa settimana ospita uno speciale sul tempo, e per l'occasione ho risposto a qualche domanda sull'argomento. (Se volete discutere di questo e altri temi filosofici, c'è anche una pagina Facebook.)

Da intervistatore a intervistato: il portale di filosofia di Rai Educational questa settimana ospita uno speciale sul tempo, e per l'occasione ho risposto a qualche domanda sull'argomento. (Se volete discutere di questo e altri temi filosofici, c'è anche una pagina Facebook.)

Published on April 05, 2012 01:55

April 2, 2012

Da Eddington ai neutrini (passando per Einstein)

C'è una frase attribuita a sir Arthur Eddington, grande astrofisico e divulgatore, che dice, più o meno: non credete troppo nei risultati di un'osservazione fino a quando non sono confermati da una teoria ("It is also a good rule not to put overmuch confidence in the observational results that are put forward until they are confirmed by theory"). Sembra una battuta, una frase detta per amore di paradosso, e invece andrebbe presa molto sul serio. (Continua sul Post...)

Published on April 02, 2012 10:01

March 29, 2012

Uno strano silenzio

Ho scritto questa recensione per il libro di Paul Davies, Uno strano silenzio. È apparsa su Il Manifesto del 23/3/2012.

--

Un giorno di aprile del 1960, Frank Drake, un astronomo

trentenne che lavorava al National Radio Astronomy Observatory a Green Bank,

nella Virginia Occidentale, decise di puntare il suo radiotelescopio in

direzione di Tau Ceti, una stella simile

al Sole, distante circa 11 anni luce. Drake non stava facendo un'osservazione

astrofisica di routine. Voleva invece capire se, confusa tra la varietà di onde

elettromagnetiche che la lontana stella riversava nello spazio, ci fosse anche

la traccia di segnali emessi da una civiltà tecnologicamente avanzata. Insomma,

Drake si era messo in testa di intercettare eventuali comunicazioni radio

extraterrestri.

L'idea gliel'aveva data un articolo uscito un anno prima

sulla rivista Nature. Lo avevano scritto

due scienziati di solida reputazione, Philip Morrison e Giuseppe Cocconi,

suggerendo che gli strumenti a disposizione degli astrofisici dell'epoca

avrebbero permesso, per la prima volta, di investigare in modo rigoroso una

delle questioni più complesse e affascinanti che l'umanità si sia mai posta,

ovvero: siamo soli nell'universo? Oltre a Tau Ceti, Drake tenne sotto controllo anche un'altra stella

simile, Epsilon Eridani.

L'osservazione delle due stelle andò avanti per qualche mese, e alla fine Drake

concluse che da quei due sistemi non arrivavano segni di vita intelligente.

La breve campagna di osservazioni di Drake si concluse

dunque con un insuccesso, ma segnò l'inizio del progetto di ricerca scientifica

di intelligenze extraterrestri che divenne noto come SETI (Search for

Extraterrestrial Intelligence). Nonostante i finanziamenti altalenanti e

l'assenza di risultati positivi, il progetto SETI è andato avanti con una certa

continuità per i decenni successivi a quelle prime osservazioni, e prosegue

tuttora grazie a donazioni private. Ed è proprio la finora completa assenza di

segnali intelligenti nei radiotelescopi del SETI a dare il titolo al libro di

Paul Davies Uno strano silenzio , appena

pubblicato in Italia da Codice Edizioni. Davies — fisico teorico, cosmologo, astrobiologo,

ma soprattutto divulgatore di fama mondiale — fa il punto sulla situazione

della ricerca di vita intelligente fuori dalla Terra, e si interroga sulle

prospettive per il futuro, in quello che si potrebbe definire un saggio

"fantascientifico": partendo dal quadro delle attuali conoscenze in biologia,

astrofisica, informatica, fisica, Davies finisce per passare in rassegna

ipotesi e congetture estremamente stimolanti, inoltrandosi con maestria in

territori ancora largamente inesplorati dalla scienza moderna.

Si parte dalla domanda fondamentale per chiunque voglia

avventurarsi nell'universo, sulle orme di Star Trek, "alla ricerca di nuove forme di vita e di civiltà",

ovvero: cosa sappiamo dell'origine della vita? Possiamo affermare che il

passaggio che ha portato, sulla Terra, dalla materia inanimata agli organismi

viventi, sia parte di un processo in ultima analisi inevitabile, codificato in

qualche modo ancora non compreso nelle leggi fondamentali della natura (una

sorta di "imperativo cosmico", secondo la definizione del biologo Christian De

Duve)? Oppure si è trattato di un evento fortuito, assurdamente improbabile e

quindi avvenuto soltanto una volta in tutto l'universo? Al momento entrambe le

possibilità sono aperte, e i pessimisti possono a buon diritto affermare che la

ricerca di vita fuori della Terra sia una perdita di tempo. Ma Davies propone

una verifica scientifica che potrebbe dirimere la questione senza andare troppo

lontano. Infatti, se l'origine della vita fosse un fenomeno quasi ineluttabile,

essa potrebbe essere avvenuta più di una volta proprio qui sul nostro pianeta.

La Terra potrebbe allora ospitare una "biosfera ombra": forme di vita

microscopiche completamente diverse da quelle che conosciamo, basate magari su

meccanismi biochimici indipendenti da quelli in base ai quali operiamo noi

stessi. Se si trovassero evidenze in tal senso, la cosa avrebbe implicazioni

importanti anche per la ricerca di vita altrove nel cosmo. In effetti, Davies è

stato uno degli autori di uno studio, pubblicato su Science qualche tempo fa, che sembrava dimostrare

l'esistenza di batteri in grado di metabolizzare l'arsenico: risultato accolto

però dalle polemiche e dal forte scetticismo dalla comunità scientifica.

Anche se non abbiamo ancora nessuna prova che la vita abbia

avuto origine più di una volta sulla Terra, Davies argomenta in modo

convincente che dovremmo mantenere una mentalità aperta quando cerchiamo tracce

di organismi viventi in altri pianeti dell'universo. E se la vita potrebbe aver

seguito strade diverse da quelle percorse sulla Terra, allora anche

l'evoluzione dell'intelligenza, della civiltà e della tecnologia potrebbe aver

portato, altrove, a esiti completamente diversi. La cosa, naturalmente, avrebbe

conseguenze per il SETI. Chi ci dice, ad esempio, che cercare segnali

elettromagnetici sia la cosa più sensata da fare? A circa un secolo dalla

scoperta e dallo sfruttamento massiccio delle comunicazioni radio, la nostra

specie sta già abbandonando quasi completamente l'etere, per riversare le sue

informazioni nelle autostrade informatiche e nelle reti ad alta velocità.

Probabilmente, tra qualche decennio, la Terra apparirerà completamente muta per

un osservatore che la osservi da un pianeta lontano — a meno che non

decidessimo di rendere manifesta la nostra presenza volontariamente,

installando potenti radiofari cosmici. Le stesse vie dell'evoluzione biologica

potrebbero diventare troppo strette nell'immediato futuro. Davies si dice

convinto — e con valide ragioni — che l'esplosione dell'intelligenza

artificiale e un'integrazione uomo-macchina sempre più spinta siano scenari

altamente probabili per il nostro futuro. E allora, se ci sono altre

intelligenze nell'universo, è molto probabile che la loro natura sia di tipo

non-biologico: supercomputer intelligenti, cervelli ramificati fino a coprire

la superficie di un intero pianeta, capaci di sfruttare risorse di calcolo e di

energia che a noi sembrerebbero praticamente infinite. È difficile immaginare

come potremmo rapportarci con organismi di questo tipo.

In effetti, le pagine più affascinanti di Uno strano

silenzio sono forse quelle in cui Davies,

cercando nuove prospettive per il SETI, esplora le possibilità che si aprono

quando si abbandona il nostro provincialismo di specie. Il libro diventa allora

una dettagliata riflessione sulla tecnologia presente e futura, sulla scienza,

sulla civiltà, e in definitiva anche sul nostro avvenire sulla Terra e, chissà,

al di fuori.

Alla fine della sua interessante analisi, Davies — che tra

l'altro presiede il gruppo di lavoro del SETI che dovrebbe fornire indicazioni

per la gestione delle fasi successive a un eventuale contatto con una civiltà

aliena — si mostra piuttosto scettico sulla possibilità che esistano altre

forme di intelligenza nell'universo. È del tutto possibile che il nostro

pianeta sia l'unico dove la materia è riuscita ad auto-organizzarsi fino a

diventare cosciente. Questa consapevolezza, se non altro, dovrebbe rendere

ancora maggiore la nostra responsabilità nei confronti di questo minuscolo sasso

umido su cui ci è capitato di vivere.

--

Un giorno di aprile del 1960, Frank Drake, un astronomo

trentenne che lavorava al National Radio Astronomy Observatory a Green Bank,

nella Virginia Occidentale, decise di puntare il suo radiotelescopio in

direzione di Tau Ceti, una stella simile

al Sole, distante circa 11 anni luce. Drake non stava facendo un'osservazione

astrofisica di routine. Voleva invece capire se, confusa tra la varietà di onde

elettromagnetiche che la lontana stella riversava nello spazio, ci fosse anche

la traccia di segnali emessi da una civiltà tecnologicamente avanzata. Insomma,

Drake si era messo in testa di intercettare eventuali comunicazioni radio

extraterrestri.

L'idea gliel'aveva data un articolo uscito un anno prima

sulla rivista Nature. Lo avevano scritto

due scienziati di solida reputazione, Philip Morrison e Giuseppe Cocconi,

suggerendo che gli strumenti a disposizione degli astrofisici dell'epoca

avrebbero permesso, per la prima volta, di investigare in modo rigoroso una

delle questioni più complesse e affascinanti che l'umanità si sia mai posta,

ovvero: siamo soli nell'universo? Oltre a Tau Ceti, Drake tenne sotto controllo anche un'altra stella

simile, Epsilon Eridani.

L'osservazione delle due stelle andò avanti per qualche mese, e alla fine Drake

concluse che da quei due sistemi non arrivavano segni di vita intelligente.

La breve campagna di osservazioni di Drake si concluse

dunque con un insuccesso, ma segnò l'inizio del progetto di ricerca scientifica

di intelligenze extraterrestri che divenne noto come SETI (Search for

Extraterrestrial Intelligence). Nonostante i finanziamenti altalenanti e

l'assenza di risultati positivi, il progetto SETI è andato avanti con una certa

continuità per i decenni successivi a quelle prime osservazioni, e prosegue

tuttora grazie a donazioni private. Ed è proprio la finora completa assenza di

segnali intelligenti nei radiotelescopi del SETI a dare il titolo al libro di

Paul Davies Uno strano silenzio , appena

pubblicato in Italia da Codice Edizioni. Davies — fisico teorico, cosmologo, astrobiologo,

ma soprattutto divulgatore di fama mondiale — fa il punto sulla situazione

della ricerca di vita intelligente fuori dalla Terra, e si interroga sulle

prospettive per il futuro, in quello che si potrebbe definire un saggio

"fantascientifico": partendo dal quadro delle attuali conoscenze in biologia,

astrofisica, informatica, fisica, Davies finisce per passare in rassegna

ipotesi e congetture estremamente stimolanti, inoltrandosi con maestria in

territori ancora largamente inesplorati dalla scienza moderna.

Si parte dalla domanda fondamentale per chiunque voglia

avventurarsi nell'universo, sulle orme di Star Trek, "alla ricerca di nuove forme di vita e di civiltà",

ovvero: cosa sappiamo dell'origine della vita? Possiamo affermare che il

passaggio che ha portato, sulla Terra, dalla materia inanimata agli organismi

viventi, sia parte di un processo in ultima analisi inevitabile, codificato in

qualche modo ancora non compreso nelle leggi fondamentali della natura (una

sorta di "imperativo cosmico", secondo la definizione del biologo Christian De

Duve)? Oppure si è trattato di un evento fortuito, assurdamente improbabile e

quindi avvenuto soltanto una volta in tutto l'universo? Al momento entrambe le

possibilità sono aperte, e i pessimisti possono a buon diritto affermare che la

ricerca di vita fuori della Terra sia una perdita di tempo. Ma Davies propone

una verifica scientifica che potrebbe dirimere la questione senza andare troppo

lontano. Infatti, se l'origine della vita fosse un fenomeno quasi ineluttabile,

essa potrebbe essere avvenuta più di una volta proprio qui sul nostro pianeta.

La Terra potrebbe allora ospitare una "biosfera ombra": forme di vita

microscopiche completamente diverse da quelle che conosciamo, basate magari su

meccanismi biochimici indipendenti da quelli in base ai quali operiamo noi

stessi. Se si trovassero evidenze in tal senso, la cosa avrebbe implicazioni

importanti anche per la ricerca di vita altrove nel cosmo. In effetti, Davies è

stato uno degli autori di uno studio, pubblicato su Science qualche tempo fa, che sembrava dimostrare

l'esistenza di batteri in grado di metabolizzare l'arsenico: risultato accolto

però dalle polemiche e dal forte scetticismo dalla comunità scientifica.

Anche se non abbiamo ancora nessuna prova che la vita abbia

avuto origine più di una volta sulla Terra, Davies argomenta in modo

convincente che dovremmo mantenere una mentalità aperta quando cerchiamo tracce

di organismi viventi in altri pianeti dell'universo. E se la vita potrebbe aver

seguito strade diverse da quelle percorse sulla Terra, allora anche

l'evoluzione dell'intelligenza, della civiltà e della tecnologia potrebbe aver

portato, altrove, a esiti completamente diversi. La cosa, naturalmente, avrebbe

conseguenze per il SETI. Chi ci dice, ad esempio, che cercare segnali

elettromagnetici sia la cosa più sensata da fare? A circa un secolo dalla

scoperta e dallo sfruttamento massiccio delle comunicazioni radio, la nostra

specie sta già abbandonando quasi completamente l'etere, per riversare le sue

informazioni nelle autostrade informatiche e nelle reti ad alta velocità.

Probabilmente, tra qualche decennio, la Terra apparirerà completamente muta per

un osservatore che la osservi da un pianeta lontano — a meno che non

decidessimo di rendere manifesta la nostra presenza volontariamente,

installando potenti radiofari cosmici. Le stesse vie dell'evoluzione biologica

potrebbero diventare troppo strette nell'immediato futuro. Davies si dice

convinto — e con valide ragioni — che l'esplosione dell'intelligenza

artificiale e un'integrazione uomo-macchina sempre più spinta siano scenari

altamente probabili per il nostro futuro. E allora, se ci sono altre

intelligenze nell'universo, è molto probabile che la loro natura sia di tipo

non-biologico: supercomputer intelligenti, cervelli ramificati fino a coprire

la superficie di un intero pianeta, capaci di sfruttare risorse di calcolo e di

energia che a noi sembrerebbero praticamente infinite. È difficile immaginare

come potremmo rapportarci con organismi di questo tipo.

In effetti, le pagine più affascinanti di Uno strano

silenzio sono forse quelle in cui Davies,

cercando nuove prospettive per il SETI, esplora le possibilità che si aprono

quando si abbandona il nostro provincialismo di specie. Il libro diventa allora

una dettagliata riflessione sulla tecnologia presente e futura, sulla scienza,

sulla civiltà, e in definitiva anche sul nostro avvenire sulla Terra e, chissà,

al di fuori.

Alla fine della sua interessante analisi, Davies — che tra

l'altro presiede il gruppo di lavoro del SETI che dovrebbe fornire indicazioni

per la gestione delle fasi successive a un eventuale contatto con una civiltà

aliena — si mostra piuttosto scettico sulla possibilità che esistano altre

forme di intelligenza nell'universo. È del tutto possibile che il nostro

pianeta sia l'unico dove la materia è riuscita ad auto-organizzarsi fino a

diventare cosciente. Questa consapevolezza, se non altro, dovrebbe rendere

ancora maggiore la nostra responsabilità nei confronti di questo minuscolo sasso

umido su cui ci è capitato di vivere.

Published on March 29, 2012 07:39

March 19, 2012

Calvin, Hobbes e l'universo

Qualche giorno fa, mi è capitato casualmente di leggere una lista delle sedici cose che Calvin e Hobbes hanno detto meglio di chiunque altro. Be', sarà perché ho scritto un libro che ha parecchio a che fare col buio, ma mi è subito caduto l'occhio su questa:

Potremmo chiamarla la risposta di Calvin al paradosso di Olbers. (Argomento su cui mi dilungo per un capitolo nel libro di cui sopra.) Magari quando sarà più grande Calvin riscoprirà autonomamente la soluzione trovata da una mente altrettanto visionaria della sua.

D'altra parte, come sa chi conosce le strisce di Watterson, al ragazzino e alla tigre capita spesso di fermarsi a riflettere di fronte al cielo notturno (ehi: uno degli alter ego del marmocchio è l'astronauta Spiff). Ci ho messo pochissimo a trovare qualche esempio (trenta secondi su Google Images):

Oppure:

O ancora:

Insomma, se la notte non fosse buia non potremmo conoscere nulla del resto dell'universo, e del posto che occupiamo al suo interno. La cosa ci rimette coi piedi per terra, e un po' ci fa paura. Mi autocito:

Guarda un po', Calvin sembra darmi ragione:

"Penso che la notte sia buia per poter immaginare le tue paure con meno distrazioni."

Potremmo chiamarla la risposta di Calvin al paradosso di Olbers. (Argomento su cui mi dilungo per un capitolo nel libro di cui sopra.) Magari quando sarà più grande Calvin riscoprirà autonomamente la soluzione trovata da una mente altrettanto visionaria della sua.

D'altra parte, come sa chi conosce le strisce di Watterson, al ragazzino e alla tigre capita spesso di fermarsi a riflettere di fronte al cielo notturno (ehi: uno degli alter ego del marmocchio è l'astronauta Spiff). Ci ho messo pochissimo a trovare qualche esempio (trenta secondi su Google Images):

Calvin: "Guarda tutte quelle stelle! L'universo continua all'infinito!"

Hobbes: "Ti fa chiedere perché l'uomo si crede chissà che."

Calvin: "È per questo che ce ne restiamo a casa coi nostri elettrodomestici."

Oppure:

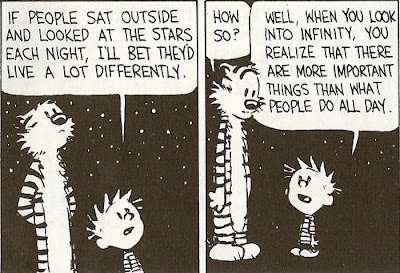

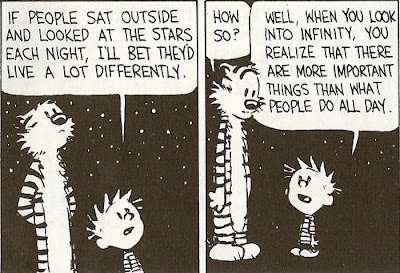

Calvin: "Se la gente sedesse all'aperto e guardasse le stelle tutte le notti, scometto che vivrebbe in modo molto diverso."

Hobbes: "Che vuoi dire?"

Calvin: "Be', quando scruti l'infinito, ti accorgi che ci sono cose più importanti di quelle che la gente fa tutto il giorno."

O ancora:

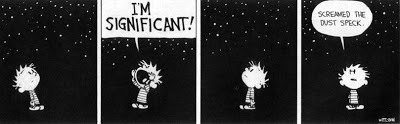

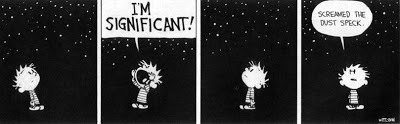

Calvin: "Sono importante!"

Calvin: "..."

Calvin: "Urlò il granello di polvere."

Insomma, se la notte non fosse buia non potremmo conoscere nulla del resto dell'universo, e del posto che occupiamo al suo interno. La cosa ci rimette coi piedi per terra, e un po' ci fa paura. Mi autocito:

"Certe volte penso che aver illuminato artificialmente la notte non sia stata per l'umanità solo una forma di protezione da ladri, assassini, animali feroci e altri pericoli concreti, ma anche un esorcismo nei confronti di quell'inesorabile promemoria della nostra finitezza."

Guarda un po', Calvin sembra darmi ragione:

Hobbes: "Che notte limpida! Guarda tutte quelle stelle, sono milioni!"

Calvin: "Sì, siamo solo minuscoli granelli su una particella che sfreccia attraverso l'oscurità infinita."

Calvin: "Rientriamo e accendiamo tutte le luci."

Published on March 19, 2012 02:46

March 16, 2012

OPERA, ultimo atto

Nei mesi scorsi, scrivendo dei sorprendenti risultati di OPERA (per chi fosse appena tornato da Marte: sembrava che i neutrini potessero superare la velocità della luce) ho sempre sostenuto che l'unico modo per confermarli o smentirli era provare a fare misure indipendenti dello stesso tipo.

Be', alla fine dell'anno scorso, per vederci chiaro, la collaborazione ICARUS (di cui fa parte anche Carlo Rubbia) ha misurato per conto suo il tempo di volo dei neutrini tra il CERN e il Gran Sasso, proprio come OPERA. I risultati sono stati appena annunciati, e questa è la figura che riassume tutto:

Al contrario di OPERA, ICARUS non trova nessuna discrepanza nel tempo di volo: i neutrini viaggiano alla velocità della luce (a essere pignoli, i neutrini viaggiano leggermenti più lenti, perché hanno massa: ma la massa è talmente piccola che con questi errori di misura la differenza è trascurabile).

Direte: ma gli errori di misura dei due esperimenti sono paragonabili, quindi bisognerebbe dare lo stesso peso a entrambi i risultati, e considerare la questione ancora aperta. Mi spiace, gente: no. Per convincersi che si possa superare la velocità ci vogliono evidenze schiaccianti: e se insieme ai risultati di ICARUS mettiamo sul piatto anche i dubbi emersi recentemente sulle fonti di errore di OPERA, mi sa che ormai non c'è più un fisico al mondo disposto a scommettere un centesimo che i risultati di OPERA siano corretti.

Il CERN ha già aggiornato la pagina dei comunicati stampa di OPERA. Questo invece è l'articolo di ICARUS con tutti i dettagli.

Sipario.

Be', alla fine dell'anno scorso, per vederci chiaro, la collaborazione ICARUS (di cui fa parte anche Carlo Rubbia) ha misurato per conto suo il tempo di volo dei neutrini tra il CERN e il Gran Sasso, proprio come OPERA. I risultati sono stati appena annunciati, e questa è la figura che riassume tutto:

Al contrario di OPERA, ICARUS non trova nessuna discrepanza nel tempo di volo: i neutrini viaggiano alla velocità della luce (a essere pignoli, i neutrini viaggiano leggermenti più lenti, perché hanno massa: ma la massa è talmente piccola che con questi errori di misura la differenza è trascurabile).

Direte: ma gli errori di misura dei due esperimenti sono paragonabili, quindi bisognerebbe dare lo stesso peso a entrambi i risultati, e considerare la questione ancora aperta. Mi spiace, gente: no. Per convincersi che si possa superare la velocità ci vogliono evidenze schiaccianti: e se insieme ai risultati di ICARUS mettiamo sul piatto anche i dubbi emersi recentemente sulle fonti di errore di OPERA, mi sa che ormai non c'è più un fisico al mondo disposto a scommettere un centesimo che i risultati di OPERA siano corretti.

Il CERN ha già aggiornato la pagina dei comunicati stampa di OPERA. Questo invece è l'articolo di ICARUS con tutti i dettagli.

Sipario.

Published on March 16, 2012 15:31

March 15, 2012

Provare l'impossibile

Questa mattina, appena alzato, ho dato una scorsa agli articoli scientifici usciti nelle ultime ventiquattr'ore sul sito ArXiv. Lo faccio ogni giorno, e come ogni giorno ci ho trovato ipotesi e risultati su cose come la materia e l'energia oscure, i buchi neri, le lenti gravitazionali. C'era anche un articolo sui wormholes. Ordinaria amministrazione. Ma quando provo a guardarlo dall'esterno, mi rendo conto che il lavoro di uno scienziato può sembrare quello di esercitarsi a credere ad almeno sei cose impossibili prima di colazione, per citare la Regina Bianca di Alice attraverso lo specchio. Continua a leggere sul Post...

Published on March 15, 2012 09:21

March 12, 2012

Per chi se la fosse persa

La prima puntata della nuova edizione di Cosmo si può vedere a questo link. Non so cosa ne pensate voi: secondo me spacca di brutto, come direbbe un giovane - ancorché astrofisico.

Published on March 12, 2012 14:38

March 9, 2012

Cosmo

Domenica prossima, 11 marzo, dopo Report, quindi intorno alle 23.30, va in onda la prima puntata della seconda edizione di Cosmo. Ovvero, non solo una delle poche trasmissioni di divulgazione scientifica della televisione nazionale, ma obiettivamente la migliore. Giudizio, questo, che non è minimamente influenzato dal fatto che il titolare di questo blog è entrato a far parte della valorosa squadra di inviati della stessa trasmissione. (Il che si traduce, in termini pratici, nell'andarmene in giro a vedere le cose di persona invece che stare seduto a schiacciare tasti davanti a uno schermo. Per dire: nella prima puntata, mi vedrete sottoposto a risonanza magnetica per capire cosa fa il cervello - il mio, almeno - quando giochiamo d'azzardo. Per la scienza, questo e altro.)

Seriamente: io non ho visto il prodotto finito, ma è una trasmissione fatta da gente in gamba, e mi aspetto molto.

Seriamente: io non ho visto il prodotto finito, ma è una trasmissione fatta da gente in gamba, e mi aspetto molto.

Published on March 09, 2012 07:20

March 5, 2012

Addio, Saturno

La settimana scorsa si è venuto a sapere della imminente chiusura di Saturno, l'inserto culturale del Fatto Quotidiano: chiusura motivata, si legge, non solo da considerazioni economiche ma anche dal fatto che gli articoli che pubblicava erano considerati troppo difficili dai lettori del giornale (in una versione meno edulcorata, dell'inserto ai lettori "non gliene fregava nulla").

Io con Saturno ho piacevolmente collaborato per un po', poi col tempo la cosa si era fatta meno assidua. La notizia della chiusura mi ha colto di sorpresa e non so, onestamente, cosa sia successo nelle "segrete stanze" dove si prendono le decisioni. So però che l'impressione di un graduale cambiamento della linea editoriale era arrivata anche dalle mie parti. I lettori, a quanto pare, chiedevano cose più facili, e in questi casi la scienza è la prima a saltare - poi evidentemente è toccato anche al resto. Per quanto mi riguarda, ciascuno può giudicare quanto fossero difficili alcuni dei pezzi che ho pubblicato là sopra, finché è durata, ma tant'è: ora capisco meglio il tipo di pressioni che devono essere arrivate al direttore e alla redazione di Saturno negli ultimi mesi, e a loro va tutta la mia comprensione. E semmai diffido sempre di più di quelli che si nascondono dietro il gusto del pubblico, perché non esiste un unico pubblico, ne esistono tanti diversi e ognuno si coltiva quello che vuole o che può. Un quotidiano che rinuncia alla cultura fa una scelta, proprio come fa una scelta chi taglia la ricerca in tempi di crisi.

Poi, naturalmente, c'è la questione di se e come debba essere spiegata la scienza, cosa su cui negli ultimi giorni ho letto alcuni pareri che prendono le mosse proprio dal caso Saturno. Io su questo ho già detto la mia e non ho molto da aggiungere, se non che uno può fare tutti gli sforzi che vuole per rendere accessibile la scienza, ma se un po' di sforzo non lo fa anche chi sta dall'altra parte è chiaro che è tutto inutile.

Published on March 05, 2012 07:32