Amedeo Balbi's Blog, page 12

August 28, 2012

Life goes on

L'altro giorno mi telefona un mio amico. "Stai bene?" dice. "Sì, certo, perché?", dico io. "Be', sai, muore Neil Armstrong e tu non scrivi niente, mi sono preoccupato." Vabbe', in effetti è un periodo che sono un po' sovraccarico, ma a me quelli che fanno un post per dire che non possono fare un post hanno sempre fatto sorridere, quindi evito. Mi sono preso una pausa, via, che fa sempre bene, soprattutto a chi mi legge. In effetti non è neanche successo molto che meritasse di essere raccontato - be', ok, hanno mandato un altro robot su Marte che sta già facendo delle foto incredibili - ma insomma, adesso ci rimettiamo in pari.

E poi, già: se ne è andato Neil Armstrong. Che vi devo dire: ci siamo tutti abituati un po' troppo facilmente all'idea di essere nati, casualmente, nello stesso periodo storico in cui l'uomo ha lasciato per la prima volta il suo pianeta e per la prima volta ha camminato su un altro corpo celeste. Se uno ci pensa bene, invece, è una cosa pazzesca. Cioè, siamo stati contemporanei di una persona che verrà presumibilmente ricordata finché ci sarà l'umanità, e adesso quella persona non c'è più.

Da qualche parte ho un numero speciale di Life dell'agosto 1969 (ok, in realtà è solo una riproduzione ufficiale ripubblicata nel 1999). In copertina c'è la famosa foto di Buzz Aldrin; riflesso nella sua visiera si vede Neil Armstrong, che non era solo quello che era sceso per primo dalla scaletta, ma anche quello a cui avevano dato in consegna una Hasselblad modificata, dicendogli di fare qualche foto. Che poi è la ragione per cui lui, in quelle foto, non si vede quasi mai, come i padri di famiglia negli album delle vacanze al mare. (Per inciso: chissà se è meglio passare alla storia per essere stato il primo, o essere immortalato per i posteri mentre zompetti tra i crateri.)

Comunque, per me tenere tra le mani quel numero di Life è sempre stato l'antidoto migliore all'abitudine che dicevo prima. Quando lo sfoglio mi sembra di guardare la storia da un punto di vista che è allo stesso tempo ordinario e straordinario, se capite cosa voglio dire (come in quel fumetto in cui i supereroi vengono raccontati dal basso, dalla strada). Mi era venuta voglia di sfogliarlo, adesso, ma non ce l'ho qui: però per fortuna lo hanno messo online.

Neil Armstrong makes pizza at home in Texas, spring 1969.

© Ralph Morse—Time & Life Pictures/Getty Images.

E poi, già: se ne è andato Neil Armstrong. Che vi devo dire: ci siamo tutti abituati un po' troppo facilmente all'idea di essere nati, casualmente, nello stesso periodo storico in cui l'uomo ha lasciato per la prima volta il suo pianeta e per la prima volta ha camminato su un altro corpo celeste. Se uno ci pensa bene, invece, è una cosa pazzesca. Cioè, siamo stati contemporanei di una persona che verrà presumibilmente ricordata finché ci sarà l'umanità, e adesso quella persona non c'è più.

Da qualche parte ho un numero speciale di Life dell'agosto 1969 (ok, in realtà è solo una riproduzione ufficiale ripubblicata nel 1999). In copertina c'è la famosa foto di Buzz Aldrin; riflesso nella sua visiera si vede Neil Armstrong, che non era solo quello che era sceso per primo dalla scaletta, ma anche quello a cui avevano dato in consegna una Hasselblad modificata, dicendogli di fare qualche foto. Che poi è la ragione per cui lui, in quelle foto, non si vede quasi mai, come i padri di famiglia negli album delle vacanze al mare. (Per inciso: chissà se è meglio passare alla storia per essere stato il primo, o essere immortalato per i posteri mentre zompetti tra i crateri.)

Comunque, per me tenere tra le mani quel numero di Life è sempre stato l'antidoto migliore all'abitudine che dicevo prima. Quando lo sfoglio mi sembra di guardare la storia da un punto di vista che è allo stesso tempo ordinario e straordinario, se capite cosa voglio dire (come in quel fumetto in cui i supereroi vengono raccontati dal basso, dalla strada). Mi era venuta voglia di sfogliarlo, adesso, ma non ce l'ho qui: però per fortuna lo hanno messo online.

Neil Armstrong makes pizza at home in Texas, spring 1969.

© Ralph Morse—Time & Life Pictures/Getty Images.

Published on August 28, 2012 09:01

July 7, 2012

Bosoni in tv

L'altro giorno sono stato a Unomattina a parlare del bosone di Higgs, insieme al re dei divulgatori (chi ha dubbi su questo punto studi da chi capisce come si fa televisione e torni a ottobre). Il filmato è qui. (Poi ci sarebbe da raccontare la storia di un libro e di un ragazzino, ma lo facciamo un'altra volta.)

Published on July 07, 2012 08:20

July 4, 2012

Un bosone c'è: è quello di Higgs?

Questa mattina, con un seminario e una conferenza stampa che nelle settimane passate sono state oggetto di grande attesa e di molte speculazioni (e che si possono vedere integralmente qui), gli scienziati del CERN che lavorano all'esperimento LHC hanno annunciato gli ultimi risultati a proposito della ricerca del bosone di Higgs. La sintesi è che i due esperimenti ATLAS e CMS hanno scoperto indipendentemente una nuova particella con caratteristiche compatibili con quelle che ci si aspetta per il bosone di Higgs (qui c'è il comunicato stampa ufficiale del CERN: notate la cautela con cui non si afferma esplicitamente che il bosone trovato sia proprio quel bosone). Nei prossimi giorni gli addetti ai lavori si addentreranno negli aspetti tecnici della questione, discutendo di significatività statistica, delle conseguenze per i modelli teorici, e dei nuovi fronti che si aprono nella ricerca fondamentale. Soprattutto, ATLAS e CMS continueranno a prendere dati e le migliaia di ricercatori che lavorano a quegli esperimenti continueranno ad analizzarli, per chiarire se il nuovo bosone è proprio il bosone di Higgs e non qualche altra particella ancora più strana (cosa che forse sarebbe ancora più interessante).

Ma diciamo la verità: a questo punto è estremamente probabile che, a meno di enormi sorprese, il 4 luglio 2012 sarà ricordato semplicemente come il giorno in cui tutto il mondo ha guardato per la prima volta in faccia il bosone di Higgs (e le lacrime di Peter Higgs, presente all'annuncio nell'auditorium del CERN, sono la manifestazione eclatante di questa sensazione diffusa).

In ogni caso, può essere utile un ripasso per capire perché i fisici si dannano da decenni per raccogliere le prove dell'esistenza di questa particella.

Perché c’è bisogno del bosone di Higgs?

I fisici tentano da decenni di sviluppare un modello teorico che consenta di descrivere le quattro interazioni esistenti in natura (quella elettromagnetica, la nucleare forte e la nucleare debole, e la gravità) come aspetti di un’unica interazione fondamentale. Il primo passo in questa direzione, compiuto negli anni Sessanta del XX secolo - principalmente grazie al lavoro di Sheldon Glashow, Steven Weinberg e Abdus Salam - è stata la messa a punto del cosiddetto modello elettrodebole, che, come dice il nome, è in grado di descrivere congiuntamente l’interazione elettromagnetica e quella nucleare debole.

Tuttavia, il modello elettrodebole originale aveva un problema: non riusciva a spiegare perché le particelle che esistono in natura abbiano una massa. In particolare, i bosoni W e Z (le particelle che “comunicano” l’interazione elettrodebole, così come il fotone “comunica” l’interazione elettromagnetica) risultavano privi di massa nel modello teorico. Nel mondo reale, invece, i bosoni W e Z hanno una massa molto grande: al contrario dei fotoni (privi di massa e in grado quindi di viaggiare alla velocità della luce), i bosoni W e Z riescono perciò a comunicare l'interazione debole solo a distanze brevissime. Anche le altre particelle elementari del modello standard – come l’elettrone o i quark – hanno una massa, e molto diversa fra loro. Da dove nasce?

La soluzione proposta per completare il modello elettrodebole e spiegare l’origine della massa delle particelle si basa sul lavoro teorico svolto indipendentemente, negli anni Sessanta, da Peter Higgs, da François Englert con Robert Brout e da Gerald Guralnik con C. R. Hagen e Tom Kibble. Il meccanismo risultante (che viene comunemente indicato con il nome del solo Higgs), si basa sull’idea di rottura spontanea di simmetria.

La rottura spontanea di simmetria

Il concetto di rottura di simmetria può essere compreso con un’analogia. Prendiamo una sottile barra cilindrica di metallo, è poggiamola in verticale su una superficie dura. Se ora ruotiamo la barra intorno al suo asse verticale, non notiamo nessun cambiamento: il sistema è perfettamente simmetrico rispetto a queste rotazioni. Ora, iniziamo ad applicare una pressione dall’alto verso il basso sull’estremità superiore della barra. Dapprima non succederà nulla, ma appena la pressione sarà abbastanza grande (superando un valore critico che dipende dalle caratteristiche fisiche del sistema) la barra improvvisamente si incurverà. Non possiamo prevedere verso quale delle infinite direzioni possibili si creerà la gobba. Quello che sappiamo, però, è che questa nuova configurazione del sistema non è più simmetrica rispetto alle rotazioni intorno all’asse verticale. Se infatti ora facciamo ruotare la barra curva, alteriamo la direzione verso cui punta la gobba e cambiamo le condizioni del sistema. La simmetria iniziale si è rotta.

La rottura spontanea di simmetria si presenta molte volte in natura, in contesti diversi, ma il meccanismo è simile a quello dell’esempio precedente. Dapprima un sistema fisico si trova in uno stato di minima energia ad alta simmetria. Quando qualche parametro esterno al sistema viene alterato (ad esempio la temperatura), il sistema passa improvvisamente in un nuovo stato di minima energia, che non ha più la simmetria iniziale.

Questo è esattamente ciò che avviene secondo il modello elettrodebole: alle altissime temperature presenti nell’universo subito dopo il big bang l’interazione elettromagnetica e quella nucleare debole erano unificate: al diminuire dell’energia, nel corso della successiva espansione dell’universo, la simmetria si è rotta spontaneamente, e le due interazioni si sono separate.

Il bosone di Higgs e l'origine della massa

Torniamo al problema dell’origine della massa. La modifica al modello elettrodebole proposta da Salam e Weinberg, e basata sul meccanismo di Higgs, prevede l’introduzione di un nuovo campo fondamentale che pervade tutto lo spazio: il campo di Higgs, a cui è associata una nuova particella, il bosone di Higgs (un po’ come al campo elettromagnetico è associato il fotone). È proprio il campo di Higgs a fornire la chiave per la rottura di simmetria dell’interazione elettrodebole e a spiegare perché le particelle hanno massa. Ad alte energie (come quelle presenti nell’universo primordiale) il campo di Higgs è simmetrico, l’interazione elettromagnetica e quella debole sono unificate, e tanto i bosoni W e Z che il fotone sono privi di massa. A basse energie (come quelle dell’universo attuale) non soltanto l’interazione elettromagnetica e l’interazione debole appaiono distinte, ma si altera anche la simmetria del campo di Higgs: ed è così, attraverso l’interazione con il campo di Higgs non più simmetrico, che i bosoni W e Z acquistano una massa, mentre il fotone ne resta privo.

Il meccanismo permette, in questo modo, di prevedere teoricamente la massa dei bosoni W e Z. In effetti, è possibile spiegare l’origine della massa di tutte le particelle elementari del modello standard attraverso la loro diversa interazione con il campo di Higgs. Un’analogia usata comunemente per rappresentare questa interazione è quella di immaginare palline di diversa grandezza e velocità che attraversano un fluido molto vischioso (come della melassa): il fluido si appiccica in modo diverso alle varie palline, rallentandole in misura maggiore o minore. Se il campo di Higgs non ci fosse, l’universo sarebbe fatto di particelle senza massa in moto alla velocità della luce!

Com'è fatto il bosone di Higgs?

Secondo la teoria, il bosone di Higgs deve essere privo di carica elettrica e di spin, ma la sua massa non può essere prevista in modo univoco. Restando nell’ambito del modello standard sono possibili diversi valori di massa, ma esistono anche estensioni del modello standard in grado di fare previsioni in un intervallo ancora più ampio. Bisogna quindi ricorrere agli esperimenti per misurare la massa del bosone e ottenere indizi sul modello teorico.

L’osservazione diretta del bosone di Higgs è però resa difficile dalla grande energia richiesta per la sua produzione negli acceleratori di particelle, e dal fatto che esso non esiste stabilmente per lunghi intervalli di tempo dal momento della sua creazione.

I risultati degli esperimenti ATLAS e CMS condotti al CERN, nell'acceleratore LHC, e annunciati questa mattina, mostrano che la nuova particella che potrebbe essere proprio il bosone di Higgs ha una massa di circa 125 GeV (per confronto, un protone ha una massa di circa 1 GeV, oltre cento volte più piccola).

Ma diciamo la verità: a questo punto è estremamente probabile che, a meno di enormi sorprese, il 4 luglio 2012 sarà ricordato semplicemente come il giorno in cui tutto il mondo ha guardato per la prima volta in faccia il bosone di Higgs (e le lacrime di Peter Higgs, presente all'annuncio nell'auditorium del CERN, sono la manifestazione eclatante di questa sensazione diffusa).

In ogni caso, può essere utile un ripasso per capire perché i fisici si dannano da decenni per raccogliere le prove dell'esistenza di questa particella.

Perché c’è bisogno del bosone di Higgs?

I fisici tentano da decenni di sviluppare un modello teorico che consenta di descrivere le quattro interazioni esistenti in natura (quella elettromagnetica, la nucleare forte e la nucleare debole, e la gravità) come aspetti di un’unica interazione fondamentale. Il primo passo in questa direzione, compiuto negli anni Sessanta del XX secolo - principalmente grazie al lavoro di Sheldon Glashow, Steven Weinberg e Abdus Salam - è stata la messa a punto del cosiddetto modello elettrodebole, che, come dice il nome, è in grado di descrivere congiuntamente l’interazione elettromagnetica e quella nucleare debole.

Tuttavia, il modello elettrodebole originale aveva un problema: non riusciva a spiegare perché le particelle che esistono in natura abbiano una massa. In particolare, i bosoni W e Z (le particelle che “comunicano” l’interazione elettrodebole, così come il fotone “comunica” l’interazione elettromagnetica) risultavano privi di massa nel modello teorico. Nel mondo reale, invece, i bosoni W e Z hanno una massa molto grande: al contrario dei fotoni (privi di massa e in grado quindi di viaggiare alla velocità della luce), i bosoni W e Z riescono perciò a comunicare l'interazione debole solo a distanze brevissime. Anche le altre particelle elementari del modello standard – come l’elettrone o i quark – hanno una massa, e molto diversa fra loro. Da dove nasce?

La soluzione proposta per completare il modello elettrodebole e spiegare l’origine della massa delle particelle si basa sul lavoro teorico svolto indipendentemente, negli anni Sessanta, da Peter Higgs, da François Englert con Robert Brout e da Gerald Guralnik con C. R. Hagen e Tom Kibble. Il meccanismo risultante (che viene comunemente indicato con il nome del solo Higgs), si basa sull’idea di rottura spontanea di simmetria.

La rottura spontanea di simmetria

Il concetto di rottura di simmetria può essere compreso con un’analogia. Prendiamo una sottile barra cilindrica di metallo, è poggiamola in verticale su una superficie dura. Se ora ruotiamo la barra intorno al suo asse verticale, non notiamo nessun cambiamento: il sistema è perfettamente simmetrico rispetto a queste rotazioni. Ora, iniziamo ad applicare una pressione dall’alto verso il basso sull’estremità superiore della barra. Dapprima non succederà nulla, ma appena la pressione sarà abbastanza grande (superando un valore critico che dipende dalle caratteristiche fisiche del sistema) la barra improvvisamente si incurverà. Non possiamo prevedere verso quale delle infinite direzioni possibili si creerà la gobba. Quello che sappiamo, però, è che questa nuova configurazione del sistema non è più simmetrica rispetto alle rotazioni intorno all’asse verticale. Se infatti ora facciamo ruotare la barra curva, alteriamo la direzione verso cui punta la gobba e cambiamo le condizioni del sistema. La simmetria iniziale si è rotta.

La rottura spontanea di simmetria si presenta molte volte in natura, in contesti diversi, ma il meccanismo è simile a quello dell’esempio precedente. Dapprima un sistema fisico si trova in uno stato di minima energia ad alta simmetria. Quando qualche parametro esterno al sistema viene alterato (ad esempio la temperatura), il sistema passa improvvisamente in un nuovo stato di minima energia, che non ha più la simmetria iniziale.

Questo è esattamente ciò che avviene secondo il modello elettrodebole: alle altissime temperature presenti nell’universo subito dopo il big bang l’interazione elettromagnetica e quella nucleare debole erano unificate: al diminuire dell’energia, nel corso della successiva espansione dell’universo, la simmetria si è rotta spontaneamente, e le due interazioni si sono separate.

Il bosone di Higgs e l'origine della massa

Torniamo al problema dell’origine della massa. La modifica al modello elettrodebole proposta da Salam e Weinberg, e basata sul meccanismo di Higgs, prevede l’introduzione di un nuovo campo fondamentale che pervade tutto lo spazio: il campo di Higgs, a cui è associata una nuova particella, il bosone di Higgs (un po’ come al campo elettromagnetico è associato il fotone). È proprio il campo di Higgs a fornire la chiave per la rottura di simmetria dell’interazione elettrodebole e a spiegare perché le particelle hanno massa. Ad alte energie (come quelle presenti nell’universo primordiale) il campo di Higgs è simmetrico, l’interazione elettromagnetica e quella debole sono unificate, e tanto i bosoni W e Z che il fotone sono privi di massa. A basse energie (come quelle dell’universo attuale) non soltanto l’interazione elettromagnetica e l’interazione debole appaiono distinte, ma si altera anche la simmetria del campo di Higgs: ed è così, attraverso l’interazione con il campo di Higgs non più simmetrico, che i bosoni W e Z acquistano una massa, mentre il fotone ne resta privo.

Il meccanismo permette, in questo modo, di prevedere teoricamente la massa dei bosoni W e Z. In effetti, è possibile spiegare l’origine della massa di tutte le particelle elementari del modello standard attraverso la loro diversa interazione con il campo di Higgs. Un’analogia usata comunemente per rappresentare questa interazione è quella di immaginare palline di diversa grandezza e velocità che attraversano un fluido molto vischioso (come della melassa): il fluido si appiccica in modo diverso alle varie palline, rallentandole in misura maggiore o minore. Se il campo di Higgs non ci fosse, l’universo sarebbe fatto di particelle senza massa in moto alla velocità della luce!

Com'è fatto il bosone di Higgs?

Secondo la teoria, il bosone di Higgs deve essere privo di carica elettrica e di spin, ma la sua massa non può essere prevista in modo univoco. Restando nell’ambito del modello standard sono possibili diversi valori di massa, ma esistono anche estensioni del modello standard in grado di fare previsioni in un intervallo ancora più ampio. Bisogna quindi ricorrere agli esperimenti per misurare la massa del bosone e ottenere indizi sul modello teorico.

L’osservazione diretta del bosone di Higgs è però resa difficile dalla grande energia richiesta per la sua produzione negli acceleratori di particelle, e dal fatto che esso non esiste stabilmente per lunghi intervalli di tempo dal momento della sua creazione.

I risultati degli esperimenti ATLAS e CMS condotti al CERN, nell'acceleratore LHC, e annunciati questa mattina, mostrano che la nuova particella che potrebbe essere proprio il bosone di Higgs ha una massa di circa 125 GeV (per confronto, un protone ha una massa di circa 1 GeV, oltre cento volte più piccola).

Published on July 04, 2012 02:14

July 3, 2012

Riedizioni

Mentre il titolare del blog è parecchio indaffarato su molti (troppi?) fronti, torna in libreria il suo Seconda stella a destra , ovvero Vite semiserie di astronomi illustri. Se non lo avete ancora letto (non vi sentite un po' in colpa?) è il momento giusto per metterne una copia in valigia prima di partire per le vacanze. Tanto più che questa edizione costa un po' meno della precedente, grazie a una sapiente strategia di ottimizzazione che ha permesso di risparmiare sul colore blu della copertina. Il numero, il tipo e soprattutto l'ordine dei caratteri che trovate stampati all'interno del volume restano però esattamente identici, così che potrete godervi le stesse sapide storie di astronomi che hanno già deliziato i lettori della precedente edizione. (I veri fan, ovviamente, comprano una nuova copia per avere la collezione completa.)

Published on July 03, 2012 07:12

June 14, 2012

La scienza, l'uomo, il futuro

Ho letto, su Repubblica, un botta e risposta tra Umberto Veronesi e Vito Mancuso. Veronesi dipinge un futuro trasformato dalla scienza e da una serie di invenzioni mirabolanti nel campo delle nanoscienze, non si sa quanto davvero a portata di mano: onestamente sembra un po' di leggere certe previsioni degli anni Settanta che dicevano che nel Duemila avremmo avuto la macchina volante, i robot domestici, e le vacanze sulla Luna. Si sa poi come è andata. Ma insomma, il messaggio di fondo è ottimista: la scienza è al servizio dell’uomo, i ricercatori lavorano per migliorare le condizioni di vita dell’umanità. (Continua a leggere sul Post >>)

Published on June 14, 2012 06:28

June 12, 2012

Dall'eternità a qui

La prossima settimana, a partire da mercoledì 19 e poi per una decina di giorni, a Torino c'è

Dall'eternità a qui

, un festival curato da Gianluigi Ricuperati che, partendo dall'arte, prova a far dialogare tra loro discipline scientifiche e umanistiche. Il programma è molto ricco e, se il tema vi interessa, sicuramente ci troverete qualcosa che vi invogli a fare un salto da quelle parti. Se poi volete sentire me che dialogo con l'artista tedesco Cristoph Keller, ci vediamo al Castello di Rivoli il 20 giugno, a partire dalle 18.30.

Published on June 12, 2012 06:05

June 10, 2012

Da mangiare agli affamati

A TEDxReggioEmilia dell'anno scorso, Antonio Pascale fece una conferenza bellissima che vi consiglio caldamente di vedere, se non l'avete fatto a suo tempo (e anche se l'avete fatto potete sempre vederla di nuovo). Se poi decidete che vi è piaciuta, allora il libro che ne è stato appena tratto, Pane e pace, è una lettura obbligatoria. Pascale è uno dei pochi intellettuali in Italia che non nutre diffidenze nei confronti della scienza, e che anzi da un bel po' di tempo prova ad analizzare criticamente certi luoghi comuni molto diffusi (per esempio quello secondo cui tutto ciò che è naturale è anche buono) e a spiegare perché farebbe bene adottare un'attitudine scientifica nei confronti dei problemi complessi che una società si trova a dover affrontare, ad esempio quello di nutrire, e bene, un numero sempre crescente di persone (su questi temi, consigliatissimo anche Scienza e sentimento, di qualche anno fa). Così, magari, si avrà qualche elemento in più per prendere posizione in casi come questo.

Published on June 10, 2012 07:14

June 9, 2012

Educazione civica

Ricordo che, quando ero piccolo, a scuola c’era l’ora di educazione civica. Credo dovesse servire a farci diventare buoni cittadini. Non ricordo molto di cosa si parlasse, durante quell’ora. C’erano di mezzo leggi, articoli, forse la costituzione. Ricordo però che l’insegnante non sembrava molto convinta, e infatti di ore di educazione civica forse ne avremo fatte due o tre in tutto l’anno, poi chissà come è finita. Adesso, quando sento in qualche dibattito che noi italiani non siamo buoni cittadini, e che la ragione sarebbe che non ci insegnano l’educazione civica, io penso: boh. (Continua a leggere sul Post >>)

Published on June 09, 2012 00:59

June 8, 2012

Intervistato

Intervistato.com, come lascia intuire il nome, è un sito di interviste, molto attivo e molto curato. Qualche mese fa mi hanno fatto qualche domanda su vari argomenti - dalla situazione della ricerca in Italia, ai libri, ai blog, alle ultime teorie sull'universo. Quella qui sopra una sintesi di circa sette minuti di quello che ci siamo detti. Se invece ci tenete a vedere l'intervista integrale (dura circa un'ora, mettetevi comodi) il link è questo.

Published on June 08, 2012 00:24

June 6, 2012

Il pianeta e la stella

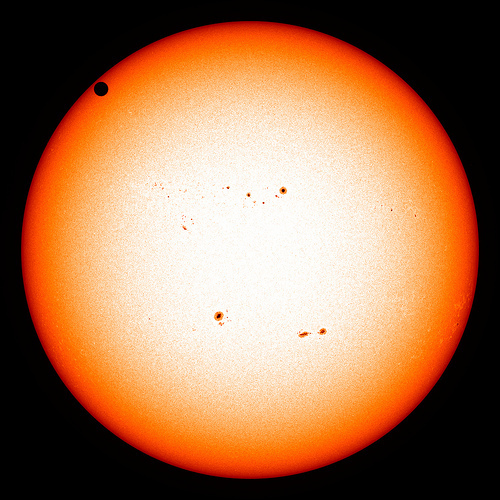

NASA/SDO

Abbiamo detto che il transito di Venere è servito, nel passato, a prendere le misure del sistema solare. Ma ancora oggi le immagini del transito di Venere possono essere una buona occasione per dare un'idea concreta delle distanze e delle dimensioni degli oggetti celesti. Il disco del pianeta appare molto piccolo rispetto a quello del Sole e il pianeta sembra quasi toccare la superficie della stella, vero?

Be', ecco un po' di numeri per mettere le cose nella giusta prospettiva. Venere dista dal Sole poco più di 100 milioni di chilometri: Venere è quindi piuttosto lontano dal Sole, circa due terzi della distanza tra la Terra e il Sole (che è di quasi 150 milioni di chilometri). Se il pianeta fosse attaccato alla superficie della stella ci sembrerebbe ancora più piccolo, circa tre volte più piccolo. Il che vi dà anche una buona idea della grandezza della Terra rispetto al Sole, visto che il nostro pianeta ha più o meno lo stesso diametro di Venere.

(Altre immagini del transito potete trovarle in questa galleria.)

Published on June 06, 2012 02:01