Amedeo Balbi's Blog, page 8

August 1, 2013

Una rubrica su Wired

Si chiama "Guida galattica", la scrivo io, e la troverete su Wired a partire dal numero di agosto, in edicola da oggi. L'idea è questa: ogni mese prendo un'opera di fantascienza (film, libro, fumetto, ecc.) e analizzo uno degli aspetti scientifici su cui è basata. Il tutto, nello stile di Wired, ovvero mischiando alto e basso e provando a non annoiare. Che poi, guarda caso, è quello che si è sempre provato a fare su questo blog.

Nella prima puntata parto con un classicone, che è anche il mio film preferito in assoluto (bravi, quello), e spiego perché viaggiare nello spazio non è una passeggiata.

Nella prima puntata parto con un classicone, che è anche il mio film preferito in assoluto (bravi, quello), e spiego perché viaggiare nello spazio non è una passeggiata.

Published on August 01, 2013 01:03

July 24, 2013

Ci siamo quasi

Quelle che vedete qui sopra, ritratte opportunamente da lontano, sono le prime prove di stampa per Cosmicomic. Significa che la data di pubblicazione è sempre più vicina. La foto l'ho presa dalla pagina Facebook del volume, che vi consiglio di seguire se volete vedere altre anticipazioni e rimanere aggiornati sulle novità.

Da parte mia, il più è fatto, almeno per quanto riguarda la storia. Ho consegnato le ultime pagine della sceneggiatura e adesso posso solo aspettare, mentre Rossano ultima le tavole finali. La cosa bella di lavorare a un progetto del genere è che sei allo stesso tempo autore e lettore: scrivi una scena e dopo un po' la vedi tradotta in immagini da qualcun altro, e ogni volta è una sorpresa.

A questo proposito, se siete curiosi di vedere come è fatta la sceneggiatura di un fumetto, sulla stessa pagina Facebook c'è una tavola completa. Evidentemente, scrivere una cosa del genere è molto diverso da scrivere un saggio, anche se divulgativo. Eppure, mi sbaglierò, ma sono sempre più convinto che alla fine l'obiettivo sia lo stesso: raccontare una buona storia.

Published on July 24, 2013 07:16

June 29, 2013

Ciao, Margherita, e grazie

Tra tutte le cose belle che si possono dire di Margherita Hack io voglio ricordare questa: era una persona di una disponibilità e gentilezza fuori dal comune. Se poteva fare qualcosa, la faceva. Nonostante l'età, nonostante la salute.

E poi, gli occhi. La incontravi di persona, vedevi quegli occhi azzurri e capivi tutto. Erano gli occhi di una ragazza.

E poi, gli occhi. La incontravi di persona, vedevi quegli occhi azzurri e capivi tutto. Erano gli occhi di una ragazza.

Published on June 29, 2013 08:33

June 21, 2013

La Società della Terra Piatta

Prima di tutto, una confessione: quando ero più giovane, al liceo, ogni tanto leggevo Martin Mystère. Sì, lo so. Però era divertente e, a differenza di Voyager, si capiva chiaramente che era tutta fantasia. Comunque, in uno di quegli albi – anzi, credo fosse un almanacco – lessi che in America esisteva una Società della Terra Piatta. Si trattava, se non fosse chiaro, di un gruppo di persone convinte che la Terra fosse piatta. (Eravamo nella seconda metà degli anni ’80 del XX secolo, lo dico per mettere le cose nel giusto contesto storico). Lessi anche che questa associazione spediva, a chi ne facesse richiesta, del materiale in grado di provare che la Terra, era, in effetti, piatta. Voi capite che la curiosità era forte. (Continua a leggere sul Post.)

Published on June 21, 2013 00:35

June 17, 2013

Tre domande a Sean Carroll

Sean Carroll, collega cosmologo che molti di voi conoscono sicuramente anche come blogger e scrittore di libri divulgativi, ha recentemente scritto un libro sul bosone di Higgs, di cui è in uscita per Codice la traduzione italiana. Si chiama

La particella alla fine dell'universo

. Io l'ho letto in anteprima e immagino non sarete sorpresi di sapere che l'ho trovato molto bello, una storia molto leggibile dei passi che hanno portato alla scoperta annunciata l'anno scorso, e delle persone che l'hanno resa possibile. Ho fatto a Sean tre domande sul libro. Ecco cosa mi ha risposto.

Tu spieghi l'importanza del bosone di Higgs in modo molto efficace: "È l’ultimo pezzo del puzzle di come la materia ordinaria che compone il nostro mondo quotidiano funziona al livello più profondo." È una affermazione sorprendente -- penso possa addirittura sembrare incredibile a qualcuno. Però è vera, giusto?

È assolutamente vera. Il mondo, almeno in base a quanto indicato dalla migliore evidenza, funziona secondo le regole della teoria quantistica dei campi. E il quadro della teoria quantistica dei campi è molto chiaro su dove potrebbe eventualmente nascondersi la fisica ancora da scoprire: deve essere o a masse molto grandi (particelle pesanti) o ad accoppiamenti molto deboli (particelle che non interagiscono molto). In entrambi i casi, nuovi campi sarebbero irrilevanti per la nostra vita quotidiana.

C'è un capitolo molto interessante a proposito del modo in cui la scienza è comunicata oggi, e il ruolo che in questo gioca la rete. Da questo punto di vista, pensi che le cose oggi siano migliori che in passato?

Penso che siano migliori, ma lontane dalla perfezione. Oggi siamo abbastanza fortunati da avere molti diversi canali attraverso cui può passare la comunicazione della scienza, dai notiziari tradizionali, ai libri, alle trasmissioni televisive, ai blog, ai social media. Sfortunatamente, il cambiamento nel paesaggio dei mezzi di comunicazione ha significato che molti lavori tradizionali nell'ambito del giornalismo scientifico sono completamente scomparsi. La situazione è ancora in evoluzione, e dovremo lavorare per essere sicuri di fare un buon lavoro nel comunicare l'eccitazione della scienza al grande pubblico.

Tu eri al CERN il giorno dell'annuncio della scoperta. Una cosa che è stata evidente è che le persone lì erano molto coinvolte emotivamente -- tutti hanno visto Peter Higgs scoppiare in lacrime. Ora, gli scienziati sono spesso dipinti come esseri a sangue freddo, distaccati e indifferenti. Credo che il tuo libro faccia un ottimo lavoro nello smontare questo pregiudizio, mostrando che la scienza è fatta da persone appassionate e sensibili, spesso guidate da una sensibilità di tipo estetico. Tu dici che "la scienza è la ricerca del fantastico". Può essere un buon modo, questo, per convincere più gente a sostenere la scienza?

Penso che sia un buon modo, e in effetti penso sia necessario. Nell'epoca attuale, chiunque capisce che la tecnologia ha un ruolo centrale nel nostro stile di vita moderno. Ma per molta gente è molto meno ovvio che la ricerca di base, come la fisica delle particelle e la cosmologia, abbia uno scopo utile. Vale la pena dedicarsi a quel tipo di scienza perché serve a ispirarci, ci aiuta a capire meglio i segreti più profondi della natura. E fa parte del nostro lavoro dare una mano per fare in modo che quella ricerca sia qualcosa che tutti possano apprezzare.

Tu spieghi l'importanza del bosone di Higgs in modo molto efficace: "È l’ultimo pezzo del puzzle di come la materia ordinaria che compone il nostro mondo quotidiano funziona al livello più profondo." È una affermazione sorprendente -- penso possa addirittura sembrare incredibile a qualcuno. Però è vera, giusto?

È assolutamente vera. Il mondo, almeno in base a quanto indicato dalla migliore evidenza, funziona secondo le regole della teoria quantistica dei campi. E il quadro della teoria quantistica dei campi è molto chiaro su dove potrebbe eventualmente nascondersi la fisica ancora da scoprire: deve essere o a masse molto grandi (particelle pesanti) o ad accoppiamenti molto deboli (particelle che non interagiscono molto). In entrambi i casi, nuovi campi sarebbero irrilevanti per la nostra vita quotidiana.

C'è un capitolo molto interessante a proposito del modo in cui la scienza è comunicata oggi, e il ruolo che in questo gioca la rete. Da questo punto di vista, pensi che le cose oggi siano migliori che in passato?

Penso che siano migliori, ma lontane dalla perfezione. Oggi siamo abbastanza fortunati da avere molti diversi canali attraverso cui può passare la comunicazione della scienza, dai notiziari tradizionali, ai libri, alle trasmissioni televisive, ai blog, ai social media. Sfortunatamente, il cambiamento nel paesaggio dei mezzi di comunicazione ha significato che molti lavori tradizionali nell'ambito del giornalismo scientifico sono completamente scomparsi. La situazione è ancora in evoluzione, e dovremo lavorare per essere sicuri di fare un buon lavoro nel comunicare l'eccitazione della scienza al grande pubblico.

Tu eri al CERN il giorno dell'annuncio della scoperta. Una cosa che è stata evidente è che le persone lì erano molto coinvolte emotivamente -- tutti hanno visto Peter Higgs scoppiare in lacrime. Ora, gli scienziati sono spesso dipinti come esseri a sangue freddo, distaccati e indifferenti. Credo che il tuo libro faccia un ottimo lavoro nello smontare questo pregiudizio, mostrando che la scienza è fatta da persone appassionate e sensibili, spesso guidate da una sensibilità di tipo estetico. Tu dici che "la scienza è la ricerca del fantastico". Può essere un buon modo, questo, per convincere più gente a sostenere la scienza?

Penso che sia un buon modo, e in effetti penso sia necessario. Nell'epoca attuale, chiunque capisce che la tecnologia ha un ruolo centrale nel nostro stile di vita moderno. Ma per molta gente è molto meno ovvio che la ricerca di base, come la fisica delle particelle e la cosmologia, abbia uno scopo utile. Vale la pena dedicarsi a quel tipo di scienza perché serve a ispirarci, ci aiuta a capire meglio i segreti più profondi della natura. E fa parte del nostro lavoro dare una mano per fare in modo che quella ricerca sia qualcosa che tutti possano apprezzare.

Published on June 17, 2013 03:04

May 29, 2013

L'universo del futuro

Domani, ovvero il 30 maggio 2013, alle 14.30, sarò al Planetario di Milano per il Wired Next Festival. Parlerò di quale potrebbe essere, nel futuro, la nostra visione dell'universo. Ho anticipato qualche tema in un articolo apparso oggi su Tutto Scienze de La Stampa.

---

Edwin Hubble, uno dei più grandi astronomi del XX secolo, diceva che la storia dell’astronomia è una storia di orizzonti che arretrano. Hubble fu il primo a provare che esistono altre galassie oltre alla nostra Via Lattea, e in seguito mostrò che esse appaiono allontanarsi da noi con una velocità proporzionale alla loro distanza. Due scoperte che gettarono le basi per la cosmologia moderna, mostrando non solo che l’Universo era molto più grande di quanto si fosse sempre pensato, ma anche che si espandeva col passare del tempo.

Dalle scoperte di Hubble è passato quasi un secolo e da allora gli orizzonti della nostra conoscenza si sono spinti molto più in là. Oggi abbiamo un quadro accurato dell’intero Universo osservabile e dei meccanismi fisici che lo hanno plasmato e siamo in grado di risalire a ritroso nella storia del cosmo verso le sue fasi primordiali, fino a un evento, avvenuto circa 14 miliardi di anni fa, che comunemente chiamiamo «Big Bang».

Tuttavia, ci sono ancora molte domande sull’Universo a cui la ricerca non ha trovato una risposta. Passarle in rassegna può aiutarci a capire quale potrebbe essere la nostra mappa dell’Universo nel prossimo futuro o, se non altro, in che direzione potrebbero arretrare i suoi orizzonti.

(Continua a leggere sul sito de La Stampa)

---

Edwin Hubble, uno dei più grandi astronomi del XX secolo, diceva che la storia dell’astronomia è una storia di orizzonti che arretrano. Hubble fu il primo a provare che esistono altre galassie oltre alla nostra Via Lattea, e in seguito mostrò che esse appaiono allontanarsi da noi con una velocità proporzionale alla loro distanza. Due scoperte che gettarono le basi per la cosmologia moderna, mostrando non solo che l’Universo era molto più grande di quanto si fosse sempre pensato, ma anche che si espandeva col passare del tempo.

Dalle scoperte di Hubble è passato quasi un secolo e da allora gli orizzonti della nostra conoscenza si sono spinti molto più in là. Oggi abbiamo un quadro accurato dell’intero Universo osservabile e dei meccanismi fisici che lo hanno plasmato e siamo in grado di risalire a ritroso nella storia del cosmo verso le sue fasi primordiali, fino a un evento, avvenuto circa 14 miliardi di anni fa, che comunemente chiamiamo «Big Bang».

Tuttavia, ci sono ancora molte domande sull’Universo a cui la ricerca non ha trovato una risposta. Passarle in rassegna può aiutarci a capire quale potrebbe essere la nostra mappa dell’Universo nel prossimo futuro o, se non altro, in che direzione potrebbero arretrare i suoi orizzonti.

(Continua a leggere sul sito de La Stampa)

Published on May 29, 2013 04:21

May 21, 2013

In cui si annunciano novità per l'autunno

Qualche giorno fa, sul Corriere, c'era questa intervista a Vittorio Bo, il presidente di Codice, che compie dieci anni. (Codice, non il presidente). A proposito, gli auguri glieli ho già fatti, ma glieli rifaccio pure qui: auguri. Comunque, dicevo, c'era questa intervista e, se l'avete letta, avrete forse notato che tra le righe c'era un annuncio. Sì, vabbe', c'era pure un refuso ma non è rilevante, si capiva lo stesso, credo. Insomma, siccome la cosa tra l'altro è stata presentata anche al Salone del Libro con un volantino su cui qualcuno di voi forse avrà messo le mani, e qualcuno ne ha anche già scritto un'anticipazione, forse è arrivato il momento che dica qualcosa pure io.

Come vedete, avevo seminato in giro qualche indizio.

Prima, però: ho pensato spesso a quanto sarebbe bello un film sulla cosmologia. Una storia corale, come si dice, con tanti attori (Edwin Hubble lo farei fare a Jeremy Irons, per dire), una specie di mystery o spy-story su come è stato scoperto il big bang, con una trama che si dipana lungo un arco di decenni. A un certo punto c'è pure un colpo di fucile. Guardate che verrebbe fuori un bel film, eh.

Vabbe', inutile illudersi, un film del genere non si farà mai. (Ma se qualche produttore la pensa diversamente sa dove trovarmi.) A me però sono sempre piaciuti i fumetti, e forse una delle ragioni è che somigliano un po' al cinema, un po' alla letteratura, e sono qualcosa di diverso da entrambi, e a volte migliore. E insomma, per farla breve, a un certo punto ho pensato di fare un fumetto. Sulla cosmologia. Allora sono andato da quei pazzi di Codice e gli ho detto: facciamo un fumetto sulla cosmologia (lo scrivo io, gli ho detto). Loro mi hanno guardato e, invece di farmi rinchiudere, mi hanno detto subito sì (sono pazzi, appunto). Dopo di che mi hanno nominato un tutore, nella persona di Luca Blengino (che è uno che di fumetti si intende parecchio), il quale doveva tra le altre cose sincerarsi che conoscessi la differenza tra un balloon e una mongolfiera (ho superato il test, pare: gli anni spesi a leggere Dylan Dog non sono trascorsi invano). Poi Luca ha cercato un disegnatore, pazzo anche lui, che accettasse di riprodurre in una vignetta l'interno della cupola dell'osservatorio di Mount Wilson o la stanza di Albert Einstein che fluttua nel vuoto, ma soprattutto disegnasse Hubble facendomi credere che fosse interpretato da Jeremy Irons. Be', lo abbiamo trovato, si chiama Rossano Piccioni ed è molto bravo.

E insomma, il risultato dovrebbe uscire in autunno. Cioè, esce in autunno, è sicuro, c'era scritto sul Corriere. È tutto vero. Si chiama Cosmicomic, e ci stiamo divertendo molto a farlo. Poi comunque ne riparliamo.

Come vedete, avevo seminato in giro qualche indizio.

Prima, però: ho pensato spesso a quanto sarebbe bello un film sulla cosmologia. Una storia corale, come si dice, con tanti attori (Edwin Hubble lo farei fare a Jeremy Irons, per dire), una specie di mystery o spy-story su come è stato scoperto il big bang, con una trama che si dipana lungo un arco di decenni. A un certo punto c'è pure un colpo di fucile. Guardate che verrebbe fuori un bel film, eh.

Vabbe', inutile illudersi, un film del genere non si farà mai. (Ma se qualche produttore la pensa diversamente sa dove trovarmi.) A me però sono sempre piaciuti i fumetti, e forse una delle ragioni è che somigliano un po' al cinema, un po' alla letteratura, e sono qualcosa di diverso da entrambi, e a volte migliore. E insomma, per farla breve, a un certo punto ho pensato di fare un fumetto. Sulla cosmologia. Allora sono andato da quei pazzi di Codice e gli ho detto: facciamo un fumetto sulla cosmologia (lo scrivo io, gli ho detto). Loro mi hanno guardato e, invece di farmi rinchiudere, mi hanno detto subito sì (sono pazzi, appunto). Dopo di che mi hanno nominato un tutore, nella persona di Luca Blengino (che è uno che di fumetti si intende parecchio), il quale doveva tra le altre cose sincerarsi che conoscessi la differenza tra un balloon e una mongolfiera (ho superato il test, pare: gli anni spesi a leggere Dylan Dog non sono trascorsi invano). Poi Luca ha cercato un disegnatore, pazzo anche lui, che accettasse di riprodurre in una vignetta l'interno della cupola dell'osservatorio di Mount Wilson o la stanza di Albert Einstein che fluttua nel vuoto, ma soprattutto disegnasse Hubble facendomi credere che fosse interpretato da Jeremy Irons. Be', lo abbiamo trovato, si chiama Rossano Piccioni ed è molto bravo.

E insomma, il risultato dovrebbe uscire in autunno. Cioè, esce in autunno, è sicuro, c'era scritto sul Corriere. È tutto vero. Si chiama Cosmicomic, e ci stiamo divertendo molto a farlo. Poi comunque ne riparliamo.

Published on May 21, 2013 06:37

May 7, 2013

Ho visto Battlestar Galactica

Lo so,

arrivo con quattro anni di ritardo, ma le cose vanno così. A quelli ancora più in ritardo di me, dico che Battlestar Galactica è una serie tv andata in onda tra il 2003 e il 2009, e ispirata a una precedente serie della fine degli anni '70 (quella non l'ho vista).

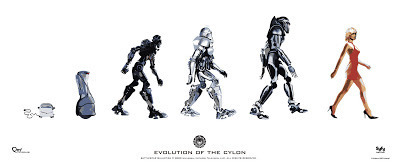

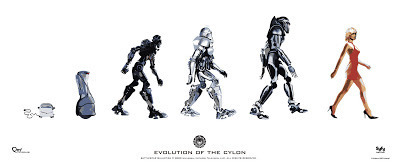

La premessa è questa (niente spoiler, tranquilli): l'umanità ha creato dei robot, chiamati Cylon, che a un certo punto si sono ribellati - il motivo preciso non si sa, ma scommetterei che ci fosse di mezzo qualche acredine legata agli orari di lavoro. C'è stata una guerra, poi per una quarantina d'anni i Cylon sono spariti. All'improvviso i Cylon tornano e annientano quasi completamente l'umanità, rendendo inabitabili i dodici pianeti che aveva colonizzato. E questo è quello che succede a risparmiare sul chip delle tre leggi della robotica. Comunque, poche decine di migliaia di sopravvissuti riescono a fuggire allo sterminio a bordo di alcune navi spaziali, tra cui, guardacaso, la Galactica, e si mettono alla ricerca del leggendario luogo di provenienza dell'umanità, un pianeta chiamato Terra.

Ah: nei quarant'anni in cui non si sono fatti vivi, i Cylon hanno fatto i compiti. All'inizio di tutta la faccenda erano macchine che sembravano macchine - pupazzoni di metallo, insomma. Quando ritornano, alcuni di loro sono macchine che non sembrano più macchine. Sembrano esseri umani. Anzi: sono praticamente indistinguibili da un essere umano, a meno di complicati test che però non si capisce neanche bene se funzionino davvero. Insomma sono macchine biologiche, fatte di carne, sangue, ossa, cellule, DNA, ecc.

Ora, ci sono molte ragioni per cui, secondo me, vale la pena spendere una ottantina di ore della propria vita a guardarsi Battlestar Galactica. Intanto perché è una serie pensata e scritta come si deve. C'è dramma umano e politico (qualcuno ha detto, mi pare, che Battlestar Galactica è The West Wing con le astronavi), e un plot che procede bilanciando accuratamente misteri e rivelazioni (pur con qualche momento di lentezza, in particolare tra la terza e la quarta stagione). Ecco: è una serie che non prende in giro lo spettatore. C'è un arco narrativo con un inizio e una fine, con esiti che potranno piacere o non piacere ma che rientrano in un quadro coerente.

E poi, c'è la quantità e la qualità dei temi scientifici e filosofici, una densità di spunti di riflessione tale che uno potrebbe scriverci un saggio intero. Tanta roba, esemplificata da un momento che ricorre più volte: quello in cui uno dei protagonisti si rivolge a un Cylon dicendogli: "Noi siamo umani, voi invece siete solo macchine". In definitiva, il conflitto che rende interessante Battlestar Galactica è tutto qui: ma non è tanto, come potrebbe sembrare superficialmente, nel dualismo tra uomo e macchina, tra naturale e artificiale, ma tra chi pensa che la distinzione sia priva di senso (perché cosa siamo, noi, se non macchine plasmate da una lunga evoluzione?) e chi no.

---

(A proposito: per la puntata di Metropoli su Torino avevo avuto un faccia a faccia con un possibile antenato di un Cylon. Se ve l'eravate perso, si rivede qui, dal minuto 32, circa.)

arrivo con quattro anni di ritardo, ma le cose vanno così. A quelli ancora più in ritardo di me, dico che Battlestar Galactica è una serie tv andata in onda tra il 2003 e il 2009, e ispirata a una precedente serie della fine degli anni '70 (quella non l'ho vista).

La premessa è questa (niente spoiler, tranquilli): l'umanità ha creato dei robot, chiamati Cylon, che a un certo punto si sono ribellati - il motivo preciso non si sa, ma scommetterei che ci fosse di mezzo qualche acredine legata agli orari di lavoro. C'è stata una guerra, poi per una quarantina d'anni i Cylon sono spariti. All'improvviso i Cylon tornano e annientano quasi completamente l'umanità, rendendo inabitabili i dodici pianeti che aveva colonizzato. E questo è quello che succede a risparmiare sul chip delle tre leggi della robotica. Comunque, poche decine di migliaia di sopravvissuti riescono a fuggire allo sterminio a bordo di alcune navi spaziali, tra cui, guardacaso, la Galactica, e si mettono alla ricerca del leggendario luogo di provenienza dell'umanità, un pianeta chiamato Terra.

Ah: nei quarant'anni in cui non si sono fatti vivi, i Cylon hanno fatto i compiti. All'inizio di tutta la faccenda erano macchine che sembravano macchine - pupazzoni di metallo, insomma. Quando ritornano, alcuni di loro sono macchine che non sembrano più macchine. Sembrano esseri umani. Anzi: sono praticamente indistinguibili da un essere umano, a meno di complicati test che però non si capisce neanche bene se funzionino davvero. Insomma sono macchine biologiche, fatte di carne, sangue, ossa, cellule, DNA, ecc.

Ora, ci sono molte ragioni per cui, secondo me, vale la pena spendere una ottantina di ore della propria vita a guardarsi Battlestar Galactica. Intanto perché è una serie pensata e scritta come si deve. C'è dramma umano e politico (qualcuno ha detto, mi pare, che Battlestar Galactica è The West Wing con le astronavi), e un plot che procede bilanciando accuratamente misteri e rivelazioni (pur con qualche momento di lentezza, in particolare tra la terza e la quarta stagione). Ecco: è una serie che non prende in giro lo spettatore. C'è un arco narrativo con un inizio e una fine, con esiti che potranno piacere o non piacere ma che rientrano in un quadro coerente.

E poi, c'è la quantità e la qualità dei temi scientifici e filosofici, una densità di spunti di riflessione tale che uno potrebbe scriverci un saggio intero. Tanta roba, esemplificata da un momento che ricorre più volte: quello in cui uno dei protagonisti si rivolge a un Cylon dicendogli: "Noi siamo umani, voi invece siete solo macchine". In definitiva, il conflitto che rende interessante Battlestar Galactica è tutto qui: ma non è tanto, come potrebbe sembrare superficialmente, nel dualismo tra uomo e macchina, tra naturale e artificiale, ma tra chi pensa che la distinzione sia priva di senso (perché cosa siamo, noi, se non macchine plasmate da una lunga evoluzione?) e chi no.

---

(A proposito: per la puntata di Metropoli su Torino avevo avuto un faccia a faccia con un possibile antenato di un Cylon. Se ve l'eravate perso, si rivede qui, dal minuto 32, circa.)

Published on May 07, 2013 06:23

April 18, 2013

La dittatura dell'incompetenza

Ultimamente, il mio cavallo di battaglia nelle conversazioni da cocktail party — è un modo di dire: mai stato a un cocktail party — è aspettare il momento giusto per buttare lì la domanda: «Avete presente Dunning e Kruger»? A quel punto qualcuno pensa con sollievo che sia finalmente arrivato il momento di parlare di calcio e azzarda: «Bundesliga?» «No,» dico io, «Cornell».

(Continua a leggere sul Post...)

(Continua a leggere sul Post...)

Published on April 18, 2013 00:45

April 3, 2013

Inconvenienti del teletrasporto

Nel post precedente avevo accennato a un altro esperimento mentale citato da Hofstadter in Anelli nell'io. È altrettanto fantascientifico, ma forse ha implicazioni ancora più sconcertanti. Provo a riassumerlo.

Siamo nel futuro, hanno inventato il teletrasporto e funziona così: uno scanner analizza lo stato completo di ogni particella del corpo del viaggiatore, lo smaterializza e trasferisce l'informazione (alla velocità della luce) nel luogo di destinazione, dove, utilizzando particelle prese sul posto, viene assemblata una copia identica a quella di partenza. Dal punto di vista del viaggiatore, la sensazione è quella di entrare in una cabina per ritrovarsi, senza soluzione di continuità, nel luogo di destinazione.

Fin qui tutto bene. Siamo disposti ad accettare di buon grado una fantasia del genere. (Per inciso, questa è esattamente la modalità di funzionamento del teletrasporto di Star Trek.) D'altra parte, in un'ottica riduzionista la configurazione fisica delle particelle definisce completamente la persona da teletrasportare e, se tale configurazione è perfettamente conoscibile e riproducibile, le particelle riassemblate all'arrivo sono un clone perfetto del viaggiatore, che include tutte le sue memorie precedenti e la sua personalità.

A questo punto, modifichiamo leggermente la storia. Immaginiamo che il teletrasporto non smaterializzi il corpo del viaggiatore nel luogo di partenza, ma lo lasci integro. (Anche uno scenario del genere è stato sfruttato in un episodio di Star Trek.) Dopo il teletrasporto avremo due copie identiche del viaggiatore. E qui facciamo fatica a immedesimarci. Il viaggiatore giunto a destinazione riferirà di essere entrato in una cabina alla partenza e di essersi istantaneamente ritrovato nel luogo di arrivo. Quello rimasto nel luogo di partenza ricorderà invece di essere entrato e uscito dalla cabina nello stesso posto. I due cloni avranno esattamente le stesse memorie e esperienze fino all'entrata in cabina: chi dei due potrà pretendere di essere la persona reale? La domanda diventa ancora più drammatica se ci mettiamo nei panni del teletrasportato: chi sono io?

Naturalmente, una risposta certa non c'è, se non altro perché nessuno ha mai potuto fare davvero la prova. E forse la prova non sarà mai possibile farla, perché esistono limitazioni fondamentali alla conoscenza completa della configurazione di partenza. Ma ciò non toglie che sia concepibile porsi il problema e che, come dice Hofstadter:

Siamo nel futuro, hanno inventato il teletrasporto e funziona così: uno scanner analizza lo stato completo di ogni particella del corpo del viaggiatore, lo smaterializza e trasferisce l'informazione (alla velocità della luce) nel luogo di destinazione, dove, utilizzando particelle prese sul posto, viene assemblata una copia identica a quella di partenza. Dal punto di vista del viaggiatore, la sensazione è quella di entrare in una cabina per ritrovarsi, senza soluzione di continuità, nel luogo di destinazione.

Fin qui tutto bene. Siamo disposti ad accettare di buon grado una fantasia del genere. (Per inciso, questa è esattamente la modalità di funzionamento del teletrasporto di Star Trek.) D'altra parte, in un'ottica riduzionista la configurazione fisica delle particelle definisce completamente la persona da teletrasportare e, se tale configurazione è perfettamente conoscibile e riproducibile, le particelle riassemblate all'arrivo sono un clone perfetto del viaggiatore, che include tutte le sue memorie precedenti e la sua personalità.

A questo punto, modifichiamo leggermente la storia. Immaginiamo che il teletrasporto non smaterializzi il corpo del viaggiatore nel luogo di partenza, ma lo lasci integro. (Anche uno scenario del genere è stato sfruttato in un episodio di Star Trek.) Dopo il teletrasporto avremo due copie identiche del viaggiatore. E qui facciamo fatica a immedesimarci. Il viaggiatore giunto a destinazione riferirà di essere entrato in una cabina alla partenza e di essersi istantaneamente ritrovato nel luogo di arrivo. Quello rimasto nel luogo di partenza ricorderà invece di essere entrato e uscito dalla cabina nello stesso posto. I due cloni avranno esattamente le stesse memorie e esperienze fino all'entrata in cabina: chi dei due potrà pretendere di essere la persona reale? La domanda diventa ancora più drammatica se ci mettiamo nei panni del teletrasportato: chi sono io?

Naturalmente, una risposta certa non c'è, se non altro perché nessuno ha mai potuto fare davvero la prova. E forse la prova non sarà mai possibile farla, perché esistono limitazioni fondamentali alla conoscenza completa della configurazione di partenza. Ma ciò non toglie che sia concepibile porsi il problema e che, come dice Hofstadter:

"[...] non si può affermare di aver detto nulla di significativo riguardo all'enigma della coscienza se non si può proporre (e difendere) un qualche tipo di risposta a questa domanda estremamente naturale e pressante."

Published on April 03, 2013 05:17