Amedeo Balbi's Blog, page 13

June 4, 2012

Il transito di Venere

NASA/APOD

Nei prossimi due giorni (5 e 6 giugno) da molti punti della Terra sarà possibile assistere al transito di Venere davanti al disco del Sole. È un fenomeno che avviene con una periodicità un po' strana: due transiti separati da otto anni, poi un'attesa di 120 anni per vedere i prossimi due, e così via. L'ultimo transito c'era stato nel 2004, come qualcuno ricorderà, e per la prossima coppia bisognerà attendere il 2117 e il 2125.

A parte la rarità, cosa rende il transito di Venere interessante? Be', oggi viene osservato soprattutto per raffinare le tecniche usate per individuare pianeti intorno a stelle diverse dal Sole, basate proprio sull'allineamento tra stella e pianeta. Ma c'è stato un tempo in cui osservare accuratamente il transito di Venere era considerato uno degli obiettivi prioritari della ricerca in astronomia. Un'impresa complessa e avventurosa, uno dei primi esempi di collaborazione scientifica su scala mondiale. Il motivo è semplice: osservare il transito di Venere era la chiave per misurare con precisione la distanza della Terra dal Sole e, a cascata, quella di tutti gli altri pianeti.

Facciamo qualche passo indietro. Nel 1619, Keplero pubblicò la terza legge del moto planetario, che lega il periodo orbitale dei pianeti alla loro distanza dal Sole. Per l'esattezza:

"Il quadrato del periodo di rivoluzione di un pianeta è proporzionale al cubo del semiasse maggiore della sua orbita."

Misurare le distanze, in astronomia, è complicato: misurare i tempi lo è molto meno. La terza legge di Keplero permetterebbe di determinare la distanza di un pianeta dal Sole a partire dal tempo che impiega a fare un giro completo intorno alla stella: una gran cosa. Ma c'è un problemino. Prendiamo il caso della Terra: sapendo che impiega un anno a fare un giro completo intorno al Sole, proviamo ad applicare la terza legge di Keplero per calcolare la sua distanza dal Sole. Facciamo il quadrato di un anno, e... un momento! Nella ricetta manca qualcosa! Che significa "è proporzionale"? Per quale numero dobbiamo moltiplicare il quadrato del periodo per ottenere il cubo della distanza? La terza legge di Keplero non ce lo dice. Un dettaglio non da poco: ai tempi di Keplero, erano note solo le distanze relative tra i pianeti e il Sole, non quelle assolute. Cioè: se stabiliamo che la distanza tra la Terra e il Sole vale 1, allora le distanze degli altri pianeti dal Sole sono 0,4 (Mercurio), 0,7 (Venere), 1,6 (Marte), 5,2 (Giove), 10 (Saturno) - e fermiamoci qui, ai pianeti noti al tempo di Keplero.

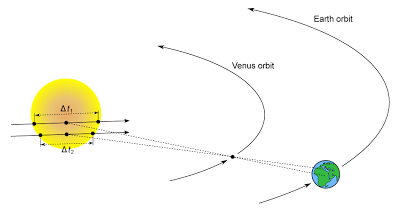

Resta allora il problema di capire la distanza vera tra la Terra e il Sole. E qui entra in ballo il transito di Venere. Immaginiamo di osservarlo da due punti diversi della Terra. A causa della differenza di latitudine, i due osservatori vedranno scorrere Venere sul disco del Sole ad "altezze" diverse. Lo schema è questo:

Applicando il metodo della parallasse, si potrà allora usare la separazione fra i percorsi osservati per misurare la distanza tra la Terra e Venere (qui trovate qualche dettaglio in più). A quel punto, grazie alla terza legge di Keplero, avremo anche le distanze di tutti gli altri pianeti. (Non sapete cos'è il metodo della parallasse? Qui c'è un video che lo spiega. Se non l'avete già visto è perché non mi seguite su Twitter, e allora rimediate!)

Nel 1678, Edmund Halley suggerì di applicare questo metodo nel primo transito di Venere a disposizione. Ci fu nel 1761: Halley nel frattempo era morto (poverino, anche la previsione del ritorno della celebre cometa fu verificata dopo che se n'era andato), ma gli astronomi si erano preparati, organizzando spedizioni in giro per il mondo. Addirittura, per il transito del 1769, uno degli osservatori fu installato nell'isola di Tahiti da poco scoperta, durante il primo viaggio del capitano Cook. (Qui c'è un breve resoconto della faccenda. Un altro lo potete trovare nel libro The Age of Wonder.) E insomma, alla fine l'osservazione del transito di Venere permise di determinare la distanza del Sole dalla Terra (l'Unità Astronomica, che oggi sappiamo essere 149,597,900 km): ovvero, il primo gradino per misurare tutto l'universo.

Published on June 04, 2012 04:08

May 28, 2012

Premi

Nel fine settimana sono stato a Roseto degli Abruzzi, dove Il buio oltre le stelle è stato premiato come finalista nella sezione "tematiche giovanili" del premio di saggistica Città delle Rose, in ottima compagnia di Flavio Oreglio e Concita de Gregorio (che ha poi vinto il premio assegnato dalla giuria di giovani). E insomma, è stato bello, grazie a tutti.

Published on May 28, 2012 03:35

May 25, 2012

Di questo e di altri universi

Questa settimana, Newsweek ha in copertina un'immagine della Nebulosa Elica, talvolta chiamata Occhio di Dio (in effetti ricorda un occhio: se di Dio non lo so). La storia è un articolo di Brian Greene a proposito del multiverso. E già tutto questo mi sembra da segnalare. Newsweek. Copertina. L'universo. Anzi, il multiverso. Bellissimo: cosa si può chiedere di più? (Continua a leggere sul Post)

Published on May 25, 2012 02:03

May 23, 2012

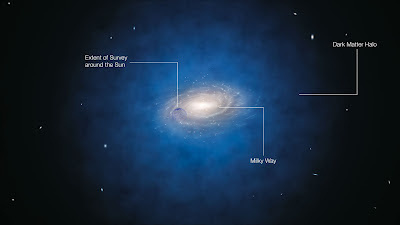

Tranquilli, la materia oscura è ancora tra noi

ESO / L. Calçada

Ricordate quando vi ho raccontato che, in base a quello che crediamo di sapere su come è fatto l'universo, dovremmo essere immersi in un mare di particelle di materia oscura? Be', dopo una settimana esce un comunicato stampa dell'ESO che più o meno dice: non è vero niente. Cioè, non è che all'ESO abbiano letto il mio post: più semplicemente, un gruppo di astronomi, osservando il movimento di qualche centinaio di stelle in un raggio di 13 mila anni-luce intorno al Sole, ha concluso che il movimento non è compatibile con quello che ci si aspetterebbe in presenza di grandi quantità di materia oscura. (Ricordiamo che la materia oscura non si vede, quindi bisogna desumerne la presenza studiando l'effetto della sua gravità sulla materia visibile.) Secondo il primo autore dello studio:

"La quantità di massa che deriviamo si accorda bene con quello che vediamo - stelle, polvere e gas - nella regione intorno al Sole", dice il capo dell'equipe Christian Moni Bidin (Departamento de Astronomía, Universidad de Concepción, Cile). "Ma questo non lascia spazio per l'altro materiale - la materia oscura - che ci aspettavamo. I nostri calcoli mostrano che avrebbe dovuto apparire in modo molto chiaro nelle nostre misure. Ma non c'era proprio!".

Accidenti! Ma questo è "un duro colpo alle teorie sulla materia oscura"! Lo dice il titolo del comunicato stampa e lo hanno detto tutti quelli che hanno ripreso la notizia nei giorni seguenti. Roba forte, rivoluzionaria: e allora perché, mi chiederete, non ne ho parlato sul blog?

Semplice. Perché non è vero. Mi spiego meglio. Da un lato ci sono decenni di evidenze indipendenti che fanno pensare che la materia oscura ci sia. Dall'altro c'è uno studio che trova un risultato in apparente contraddizione con la presenza di materia oscura. Basta un singolo risultato a smentire tutti i risultati precedenti? Assolutamente no. La scienza non funziona così. Se c'è un risultato anomalo, d'accordo, lo si prende sul serio (sempre che venga da studiosi affidabili), ma poi si prova a capirlo meglio, e possibilmente a riprodurre le stesse conclusioni con una analisi indipendente. La storia dei neutrini dovrebbe aver insegnato qualcosa, o no?

Francamente sono sempre più annoiato, come lettore, dalle esagerazioni di molti comunicati stampa e dal copia-e-incolla a pioggia che ne segue. Fortunatamente, su questo blog non ho obblighi di nessun tipo, non devo inseguire la notizia, e posso prendermi il lusso di parlare solo di cose che mi convincono. Questa non era una di quelle, quindi ho aspettato.

E il tempo, a quanto pare, mi ha dato ragione. L'altro giorno è uscito un altro studio che mette seriamente in discussione le assunzioni del lavoro precedente, e quindi le sue conclusioni. Per la precisione:

"Mostriamo che il risultato non è corretto e che deriva dall'assunzione non valida che la velocità media azimutale dei traccianti stellari sia indipendente dal raggio galattocentrico a tutte le altezze [...] Usando l'approssimazione corretta [...] troviamo che i dati implicano una densità di materia oscura [...] completamente consistente con le stime standard di questa quantità."

Al di là del gergo tecnico, il succo dovrebbe essere chiaro per tutti. Come direbbero in un poliziesco americano: circolare prego, tutto a posto, non c'è niente da vedere.

---

C. Moni Bidin, G. Carraro, R. A. Mendez, & R. Smith (2012). Kinematical and chemical vertical structure of the Galactic thick disk II. A lack of dark matter in the solar neighborhood preprint arXiv: 1204.3924v1

Jo Bovy, & Scott Tremaine (2012). On the local dark matter density preprint arXiv: 1205.4033v1

Published on May 23, 2012 12:28

May 8, 2012

L'universo ha avuto un'origine?

Un paio di settimane fa è apparso su ArXiv un articolo di Audrey Mithani e Alexander Vilenkin intitolato "Did the universe have a beginning?". Chiedersi se l'universo abbia avuto un inizio oppure esista da sempre è interessante - anche se a mio parere le implicazioni filosofiche e teologiche della questione sono sopravvalutate, come ho provato a spiegare in altre occasioni. Nel modello classico del big bang il tempo e lo spazio hanno origine in un preciso istante nel passato: ma questo scenario presenta dei problemi, tanto per cominciare la presenza di una singolarità iniziale - ovvero uno stato fisico descritto da parametri che assumono valori infiniti. E questa non è una bella cosa.

Per fortuna, la visione moderna è più sofisticata: ci limitiamo a descrivere l'evoluzione dell'universo osservabile a partire da uno stato di energia estremamente grande, ma non infinita, avvenuto circa 13,7 miliardi di anni fa (cosa di cui abbiamo prove sperimentali), e tutto fila liscio da quel momento in poi. Resta però da capire cosa abbia portato l'universo ad assumere proprio quello stato iniziale. Per rispondere a questa domanda sono state proposte varie ipotesi. Quella comunemente accettata è che la condizione di partenza sia stata preparata da una precedente fase di durata brevissima, chiamata inflazione. Secondo i modelli teorici, l'inflazione avviene in modo naturale a partire da uno stato preesistente che i fisici chiamano "vuoto" e che può essere assimilato concettualmente all'assenza di materia (ma attenti a non confonderlo con il nulla).

Il meccanismo che fa scaturire l'inflazione dal vuoto è talmente logico che si è giunti a concludere che una cosa del genere possa addirittura essere avvenuta non una ma innumerevoli volte, dando luogo alla cosiddetta inflazione eterna. Secondo questo scenario, il nostro universo sarebbe solo una delle tante manifestazioni "locali" di un fenomeno molto comune - una "bolla" di spaziotempo in espansione da un tempo finito - ma il "vero" universo potrebbe esistere da sempre. Un altro scenario che prevede che l'universo esista da sempre è quello ciclico, in cui l'universo attraversa fasi di espansione seguite da un collasso, a cui fa seguito una nuova espansione, e così via (chiamatelo eterno ritorno, se vi piace Nietzsche). Insomma, per la cosmologia moderna il problema dell'origine del nostro universo può essere in qualche modo ridotto a un episodio nell'ambito di un contesto molto più ampio.

L'articolo di Mithani e Vilenkin dimostra però che, in realtà, nessun modello del genere può essere esteso a un tempo infinitamente lontano nel passato. In poche parole, quando provate a estrapolare indietro nel tempo l'evoluzione dell'universo, arrivate a un punto in cui non potete proseguire oltre. La dimostrazione di Mithani e Vilenkin è piuttosto tecnica, ma il succo è questo: nessuno dei modelli proposti per aggirare la questione dell'origine funziona quando si prova a spingerlo indietro a tempi arbitrariamente remoti. Naturalmente, questo non significa che non si possa inventare qualche altro modello che possa farlo, né che tutti questi modelli descrivano accuratamente quello che avviene nella realtà (sempre ammesso che abbia senso chiedersi cosa è avvenuto prima dell'origine del nostro universo, l'unico che possiamo investigare scientificamente).

In ogni caso, qualche giorno dopo è apparsa sempre su ArXiv una nota di Leonard Susskind che commenta lo studio di Mithani e Vilenkin e che sostanzialmente dice: ok, è vero, con quei modelli non potete andare indietro arbitrariamente; ma ai fini pratici, potete andare indietro talmente tanto che è come se l'universo fosse esistito da sempre (ovvero, nessuna osservazione potrà convincervi del contrario).

--

Audrey Mithani & Alexander Vilenkin (2012). Did the universe have a beginning? preprint arXiv: 1204.4658v1

Per fortuna, la visione moderna è più sofisticata: ci limitiamo a descrivere l'evoluzione dell'universo osservabile a partire da uno stato di energia estremamente grande, ma non infinita, avvenuto circa 13,7 miliardi di anni fa (cosa di cui abbiamo prove sperimentali), e tutto fila liscio da quel momento in poi. Resta però da capire cosa abbia portato l'universo ad assumere proprio quello stato iniziale. Per rispondere a questa domanda sono state proposte varie ipotesi. Quella comunemente accettata è che la condizione di partenza sia stata preparata da una precedente fase di durata brevissima, chiamata inflazione. Secondo i modelli teorici, l'inflazione avviene in modo naturale a partire da uno stato preesistente che i fisici chiamano "vuoto" e che può essere assimilato concettualmente all'assenza di materia (ma attenti a non confonderlo con il nulla).

Il meccanismo che fa scaturire l'inflazione dal vuoto è talmente logico che si è giunti a concludere che una cosa del genere possa addirittura essere avvenuta non una ma innumerevoli volte, dando luogo alla cosiddetta inflazione eterna. Secondo questo scenario, il nostro universo sarebbe solo una delle tante manifestazioni "locali" di un fenomeno molto comune - una "bolla" di spaziotempo in espansione da un tempo finito - ma il "vero" universo potrebbe esistere da sempre. Un altro scenario che prevede che l'universo esista da sempre è quello ciclico, in cui l'universo attraversa fasi di espansione seguite da un collasso, a cui fa seguito una nuova espansione, e così via (chiamatelo eterno ritorno, se vi piace Nietzsche). Insomma, per la cosmologia moderna il problema dell'origine del nostro universo può essere in qualche modo ridotto a un episodio nell'ambito di un contesto molto più ampio.

L'articolo di Mithani e Vilenkin dimostra però che, in realtà, nessun modello del genere può essere esteso a un tempo infinitamente lontano nel passato. In poche parole, quando provate a estrapolare indietro nel tempo l'evoluzione dell'universo, arrivate a un punto in cui non potete proseguire oltre. La dimostrazione di Mithani e Vilenkin è piuttosto tecnica, ma il succo è questo: nessuno dei modelli proposti per aggirare la questione dell'origine funziona quando si prova a spingerlo indietro a tempi arbitrariamente remoti. Naturalmente, questo non significa che non si possa inventare qualche altro modello che possa farlo, né che tutti questi modelli descrivano accuratamente quello che avviene nella realtà (sempre ammesso che abbia senso chiedersi cosa è avvenuto prima dell'origine del nostro universo, l'unico che possiamo investigare scientificamente).

In ogni caso, qualche giorno dopo è apparsa sempre su ArXiv una nota di Leonard Susskind che commenta lo studio di Mithani e Vilenkin e che sostanzialmente dice: ok, è vero, con quei modelli non potete andare indietro arbitrariamente; ma ai fini pratici, potete andare indietro talmente tanto che è come se l'universo fosse esistito da sempre (ovvero, nessuna osservazione potrà convincervi del contrario).

--

Audrey Mithani & Alexander Vilenkin (2012). Did the universe have a beginning? preprint arXiv: 1204.4658v1

Published on May 08, 2012 01:35

May 5, 2012

Il senso di Report per la scienza

Nel pezzo di mondo che frequento io, c'è un po' di fastidio per il modo in cui Report - trasmissione che gode di grande fama per la qualità delle sue inchieste - si confronta con questioni che hanno in qualche modo a che fare con la scienza. Che si tratti dei danni dei telefoni per la salute, dei rischi dell'ingegneria genetica o della pericolosità dell'aspartame, la sensazione è che quando c'è da capire qualcosa usando il metodo scientifico - quando bisogna andare a spulciare la letteratura tecnica, a soppesare le competenze, a confrontare prove e dati - Report tenda, come dire, a semplificare un po' troppo, a scegliere la strada più breve verso una tesi che fatalmente è quella in grado di titillare certi istinti emotivi del pubblico. (Continua a leggere sul Post.)

Published on May 05, 2012 01:03

April 30, 2012

Suggerimenti per il giornalista d'assalto

L'inchiesta di approfondimento su temi che coinvolgono la salute del cittadino è un genere giornalistico di grande presa, che non manca di incontrare il favore del pubblico - legittimamente preoccupato per il proprio benessere ma digiuno di adeguate competenze per districarsi nelle analisi e nella letteratura scientifica. Nel caso le idee per questo tipo di servizi dovessero in futuro esaurirsi (per ora mi sembra che non ci sia questo rischio, ma non si sa mai), mi permetto di tradurre per il lettore italiano un classico articolo apparso sulla prestigiosa rivista "Journal of Irreproducible Results", che potrà fornire interessanti spunti di riflessione e dibattito.

---

Un appello per più verità scientifica nelle etichette dei prodotti

di Susan Hewitt e Edward Subitzky

da Journal of Irreproducible Results, Vol. 36, No. 1

Come scienziati e cittadini preoccupati, applaudiamo alla recente tendenza legislativa che richiede il posizionamento in evidenza di avvisi sui prodotti che possano presentare rischi per il consumatore. Eppure, dobbiamo anche mettere in guardia sul fatto che, per quanto bene intenzionati, tali avvisi rappresentano appena la punta dell'iceberg di quanto è davvero necessario in questa importante area. Ciò è in special modo vero alla luce dell'importanti scoperte della fisica del Ventesimo secolo.

Proponiamo perciò, come scienziati responsabili, di unirci in un intenso sforzo per nuove leggi che impongano il posizionamento di avvisi informativi appropriati sugli imballi di tutti i prodotti offerti in vendita negli Stati Uniti. La lista di avvisi da noi suggerita appare di seguito.

Attenzione: Questo prodotto distorce lo spazio e il tempo nelle sue vicinanze.

Attenzione: Questo prodotto attrae ogni altro pezzo di materia nell'universo, inclusi i prodotti di altre aziende, con una forza proporzionale al prodotto delle masse e inversamente proporzionale alla distanza tra loro.

Cautela: La massa di questo prodotto contiene l'energia equivalente di 3 milioni di tonnellate di TNT per grammo netto di peso.

Maneggiare con estrema cura: Questo prodotto contiene minute particelle cariche elettricamente, in movimento a velocità che possono superare gli 800 milioni di chilometri all'ora.

Nota al consumatore: A causa del 'principio di indeterminazione', è impossibile per il consumatore stabilire allo stesso tempo con precisione dove si trova questo prodotto e quanto velocemente si sposti.

Avviso: C'è una probabilità estremamente piccola ma diversa da zero che, attraverso un processo noto come 'tunneling' questo prodotto possa spontaneamente scomparire dalla sua posizione attuale per riapparire in un punto casuale dell'universo, ivi incluso il domicilio dei vostri vicini. Il produttore non sarà responsabile per ogni danno o inconveniente che ne possa derivare.

Leggere prima dell'apertura: Secondo alcune versioni delle teorie di grande unificazione, le principali particelle che costituiscono questo prodotto potrebbero decadere nel nulla entro i prossimi quattrocento milioni di anni.

Questo prodotto è fatto al 100% di materia: Nell'improbabile evenienza che questa merce venga in contatto con antimateria in qualsivoglia forma, si produrrà una catastrofica esplosione.

Nota richiesta dalla legge: Ogni uso di questo prodotto, di qualsivoglia natura, aumenterà il disordine totale dell'universo. Sebbene ciò non implichi alcuna responsabilità legale, il consumatore è avvisato che questo processo porterà alla lunga alla morte termica dell'universo.

Nota: Le particelle più fondamentali nel presente prodotto sono tenute assieme da una forza di cui al momento si conosce ben poco e il cui potere adesivo non può pertanto essere garantito permanentemente.

Attenzione: Nonostante quanto riportato in ogni altra lista di ingredienti nel presente prodotto, si fa osservare al consumatore che, in realtà, il prodotto stesso consiste per il 99.9999999999% di spazio vuoto.

Disclaimer riguardante le nuove teorie di grande unificazione: Il produttore può tecnicamente essere considerato in diritto di affermare che il presente prodotto abbia dieci dimensioni. Tuttavia, si rammenta al consumatore che ciò non conferisce alcun diritto legale al di sopra e al di là di quelli che si applicano agli oggetti tridimensionali, dal momento che le ulteriori sette dimensioni sono "avvolte" in un'area talmente piccola da non potere essere rivelate.

Pregasi notare: Alcune teorie di fisica quantistica suggeriscono che, qualora il consumatore non stia direttamente osservando il prodotto, esso possa cessare di esistere o esistere solo in uno stato vago e indeterminato.

Nota sull'equivalenza delle componenti: Le particelle subatomiche (elettroni, protoni, ecc.) che costituiscono il presente prodotto sono esattamente le stesse, sotto ogni aspetto misurabile, di quelle usate nei prodotti di altre aziende, e nessuna affermazione del contrario può essere legittimamente espressa o suggerita.

Avviso per la salute: Nel sollevare questo prodotto andrebbero prese le dovute precauzioni, in quanto la sua massa, e quindi il suo peso, dipendono dalla sua velocità relativa all'utente.

Importante nota all'acquirente: L'intero universo fisico, incluso questo prodotto, potrebbe in futuro collassare in un volume infinitesimamente piccolo. Qualora da questo evento dovesse successivamente riemergere un altro universo, l'esistenza di questo prodotto nel nuovo universo non può essere garantita.

Published on April 30, 2012 06:22

April 27, 2012

Raccontare le cose

L'altra sera è successa una cosa. Alla tv, su La7, hanno mandato in onda in prima serata uno spettacolo di Marco Paolini. Gli spettacoli di Paolini, per quei due o tre che non ne avessero mai visto uno, funzionano così: c'è Paolini - che è un attore che potremmo definire specializzato in monologhi - su un palco allestito con una scenografia minima o quasi inesistente, che racconta delle cose, per due o tre ore. Punto. Questi spettacoli Paolini normalmente li fa a teatro, in giro per l'Italia, ma qualche anno fa qualcuno ebbe l'idea, e il merito, o l'incoscienza, di farlo andare in televisione, e Paolini riuscì a tenere inchiodata davanti allo schermo un bel po' di gente, raccontando per filo e per segno quello che era successo alla diga del Vayont e alle persone che abitavano nella valle, quando ci fu la sciagura. Da solo. Una cosa che uno dice non può funzionare - invece funziona benissimo. Inizi a sentirlo raccontare e non te ne vai più. Io ho davanti agli occhi un'immagine precisa dell'acqua che va da un lato all'altro della valle, ma non l'ho mai vista davvero quell'immagine, l'ho solo sentita raccontare da Paolini. E insomma, quello spettacolo, portato in televisione, andò benissimo, e anche chi prima non ci credeva capì che una cosa del genere poteva funzionare. Da allora Paolini si è riaffacciato in televisione diverse volte, parlando di temi sempre piuttosto impegnativi e tenendo ogni volta incollate davanti alla televisione parecchie persone. Parecchie nel senso di molte.

Benissimo. La cosa che è successa l'altra sera è che Paolini, su La7, ha parlato di Galileo. Anche questo è uno spettacolo che da un po' di tempo porta in giro per l'Italia, non solo nei teatri ma anche nelle scuole, che secondo me è una gran bella cosa. Ah, ecco un'altra cosa importante: Paolini, quando va in televisione, di solito sceglie di ambientare il suo racconto in un posto particolare, che abbia qualche attinenza con il tema. Per parlare di Galileo è andato sotto il Gran Sasso, nei laboratori dell'INFN. Ora, sì, Galileo è Galileo, ci mancherebbe, e c'è il processo e l'inquisizione e compagnia bella, quindi uno potrebbe dire che la scienza c'entra e non c'entra, c'entra più la storia. E invece no, perché Paolini ha parlato anche del Sidereus Nuncius, e di Tolomeo e di Copernico e di Keplero, e ha pure reinterpretato alla maniera della commedia dell'arte (in veneto stretto, e io l'ho capito lo stesso) il famoso discorso della stiva, che è uno dei momenti fondanti della fisica moderna. Quindi, riassumendo, Paolini è andato in tv, in prima serata, a parlare di scienza, in un posto di scienza, e la cosa è andata avanti per un paio d'ore buone - e poi c'è stato anche un seguito, con interviste a ricercatori che lavorano sotto il Gran Sasso, e Paolini che girava tra gli esperimenti e li spiegava. E li spiegava bene. Il tutto è andato avanti fino all'una passata e, a quanto pare, è stato visto da parecchie persone, nel senso di molte. Dicono (lo dicono quegli apparecchi che alcune famiglie hanno in casa e che servono per misurare la cosiddetta audience) che ci fossero, davanti alla televisione, a guardare Paolini che parlava prima di Galileo e poi addirittura di materia oscura, un milione e mezzo di persone, più o meno. Che secondo me sono parecchie. Nel senso di molte.

Dal che, deduco alcune cose. Intanto che non è vero che non si può parlare di scienza in televisione perché alla gente la scienza non interessa (voi non ci crederete ma c'è chi la pensa così, e di solito fa il funzionario televisivo). No: alla gente - non a tutta, magari, ma comunque a parecchia - piace sentirsi raccontare le cose bene, che si tratti di scienza o di qualunque altro argomento, anche impegnativo. E poi che non è vero che ci vogliono tanti soldi, per raccontare le cose bene. Può farlo anche una sola persona, su un palco semi-spoglio - a patto, però, che sia una persona che le cose le sa raccontare. Per raccontare le cose bene ci vuole fatica mentale, ci vogliono le idee, ci vuole il talento, ci vuole anche molta tecnica. Queste cose, se uno ha provato a raccontare, lo sa che ci vogliono, e si rende conto che non tutti sono capaci e non tutti sono Paolini, certo. Ma, appunto, a modo loro, da molti anni le conferenze TED, o le lectio magistralis nei vari festival della scienza, provano a fare la stessa cosa, a raccontare cose difficili in un modo che ti faccia venire voglia di stare a sentire. E funzionano - alcune di più, alcune di meno, ma funzionano, e la gente va a sentirle. Così come funzionava Baricco quando raccontava i libri o l'opera lirica, o funziona Benigni che racconta Dante, o Saviano che racconta la malavita organizzata.

Poi, certo, lo capisco, è più facile raccattare qualche vecchio documentario dalle pay tv americane, fare un po' di taglia e cuci, e mandarlo in onda introdotto da una presentatrice o da un presentatore improvvisato. Solo, se poi quella roba non la guarda nessuno, non diamo la colpa alla scienza, o alla gente.

Published on April 27, 2012 13:39

Il nulla e l’universo

Non ho letto l’ultimo libro di Lawrence Krauss, A Universe from Nothing: Why There Is Something Rather Than Nothing. Ma quando, qualche mese fa, ho saputo che usciva, non ho potuto fare a meno di sorprendermi ancora una volta di fronte alla straordinaria capacità di propaganda dell’editoria divulgativa anglosassone. Leggendo le note di copertina, infatti, sembrerebbe di trovarsi di fronte a un testo rivoluzionario, in grado di rispondere finalmente a una delle domande più complesse che l’umanità si sia mai posta: ovvero, appunto, perché esiste ciò che esiste? L’acuto finale della fanfara promozionale è una frase di Richard Dawkins, estratta dalla postfazione, che paragona il libro di Krauss nientemeno che a “L’origine delle specie” di Darwin. (Continua a leggere sul Post)

Published on April 27, 2012 01:20

April 16, 2012

Ai confini della realtà

Ho scritto questa recensione per il libro di Anil Ananthaswamy Ai confini della realtà. È apparsa su Il Manifesto del 14/4/2012.

--

C'è stato un tempo, non molto lontano, in cui nelle carte geografiche del nostro pianeta si potevano trovare parecchie zone marchiate con la scritta «Terra Incognita». Nessun esploratore era stato abbastanza abile o coraggioso da avventurarsi in quelle regioni del globo. Non se ne sapeva niente, e i più fantasiosi potevano immaginare che fossero abitate da dragoni o unicorni, o che la loro inaccessibilità servisse a celare agli esseri umani la vista di località mitologiche - dall'Eden a Shangri-La.

Oggi il nostro pianeta è stato attraversato in lungo e in largo, i satelliti hanno fotografato ogni lembo di terra emersa, e gli sceneggiatori della serie televisiva «Lost» hanno dovuto faticare parecchio per rendere plausibile l'esistenza di un'isola sfuggita ai cartografi moderni. Il nostro pianeta è stato progressivamente spogliato dei suoi misteri, ma la frontiera dell'ignoto si è semplicemente spostata più in là: verso l'universo, di cui, nonostante gli enormi progressi fatti dalla scienza negli ultimi decenni, conosciamo ancora una parte molto piccola. Gli scienziati che investigano il cosmo hanno preso il posto dei grandi navigatori e degli esploratori dei secoli passati, e non solo metaforicamente. Questi studiosi, infatti, sono spesso costretti a ripercorrere le orme degli Shackleton e dei Livingstone, dal momento che gli esperimenti più sofisticati attualmente in corso richiedono condizioni ambientali che si trovano solo in angoli sperduti e difficilmente accessibili della Terra.

Gli aspetti avventurosi con cui si trovano ad avere a che fare coloro che hanno dedicato la loro vita alla ricerca sull'universo sono stati raramente affrontati in opere per il grande pubblico, che spesso tralasciano il contorno per concentrarsi unicamente sul dato scientifico. Non è il caso del libro Ai confini della realtà , di Anil Ananthaswamy, che invece sembra costruito appositamente per soddisfare gli appetiti non solo degli appassionati di scienza, ma anche degli amanti di esplorazioni e di viaggi. Per raccontare lo stato attuale delle nostre conoscenze sul cosmo, l'autore ha infatti scelto di girare il mondo per mesi, andando a visitare le località che ospitano alcuni degli avamposti più remoti della scienza moderna. I confini del titolo sono quindi quelli della conoscenza ma anche, letteralmente, quelli dei luoghi geografici toccati durante il viaggio: deserti arroventati e distese di ghiaccio, miniere abbandonate e picchi montani, regioni lontane dalla civiltà ma più vicine, forse, ai segreti dell'universo.

Segreti che hanno a che fare, in larga parte, con l'essenza stessa di cui è fatto tutto ciò che esiste. Oggi sappiamo che solo il 5% circa di tutto l'universo è composto da atomi, mentre brancoliamo nel buio riguardo alla natura del restante 95%. Questa grande porzione dell'universo è completamente oscura per gli astronomi, dal momento che non emette o assorbe luce e non è quindi visibile attraverso le osservazioni tradizionali. A sua volta, la componente oscura sembrerebbe fatta per circa un terzo di particelle di tipo sconosciuto (interagenti con la normale materia atomica essenzialmente solo attraverso la forza di gravità), e per circa due terzi di una misteriosa forma di energia che ha l'effetto di far espandere l'universo a un ritmo sempre crescente (la scoperta di questa accelerazione dell'espansione ha fruttato lo scorso anno il premio Nobel per la fisica ai suoi scopritori). Questo è più o meno tutto ciò che sappiamo sulla maggior parte dell'universo.

Il libro di Ananthaswamy fa il punto sulla situazione attuale delle ricerche sulla materia e sull'energia oscura, e ci porta «sul campo», per assistere di persona agli esperimenti messi in piedi dai fisici per fare luce sulla questione. Si parte dalle miti colline della California, sede dell'osservatorio di Mount Wilson da cui, con la scoperta dell'espansione dell'universo da parte di Edwin Hubble, negli anni Venti del Ventesimo secolo iniziò l'avventura della cosmologia moderna. Si prosegue nella miniera abbandonata di Soudan, in Minnesota, dove, a centinaia di metri di profondità, i fisici cercano di isolare i loro rivelatori dai disturbi della superficie, per sperare di trovare qualche flebile traccia del passaggio delle elusive particelle di materia oscura (esperimenti all'avanguardia, in questo senso, sono condotti anche nei laboratori del Gran Sasso, e qui forse il libro di Ananthaswamy paga fatalmente pegno al proprio pubblico originale, peccando di un certo sciovinismo anglosassone).

Il viaggio in cerca di altre particelle ugualmente sfuggenti, i neutrini, ci porta in Siberia, sulle sponde del lago Bajkal: la massa d'acqua dolce più grande del mondo, circondata da montagne che la isolano completamente dall'ambiente circostante. Nei mesi più freddi, gli strumenti scrutano pazientemente la superficie ghiacciata del lago in cerca di rarissime collisioni tra i neutrini e le molecole di acqua. Analoghe ricerche vengono compiute in Antartide, le cui lande desolate (tra i luoghi più aridi del pianeta) sono anche il punto di partenza dei palloni sonda che cercano nel cielo tracce residue del big bang o indizi sulla natura dell'antimateria (la controparte speculare di ogni particella esistente, stranamente scomparsa dall'universo che conosciamo).

Si passa per i luoghi esotici che ospitano (o ospiteranno) i più potenti telescopi mai costruiti dall'uomo: le montagne delle Hawaii, gli altipiani del Cile o del Tibet, le pianure del Sudafrica. E infine, si termina sotto Ginevra, con la straordinaria complessità dell'anello dell'Large Hadron Collider, l'acceleratore di particelle più sofisticato mai realizzato.

Alla fine del viaggio, ci si rende conto di come la vita degli scienziati moderni, pur facendo affidamento sulla più sofisticata tecnologia moderna, assomigli talvolta a quella solitaria e contemplativa inseguita da certi antichi ordini monastici - se non negli esiti, quantomeno nella ricerca di luoghi lontani dalle distrazioni, dove poter trovare il silenzio assoluto necessario alla comprensione dell'universo.

--

C'è stato un tempo, non molto lontano, in cui nelle carte geografiche del nostro pianeta si potevano trovare parecchie zone marchiate con la scritta «Terra Incognita». Nessun esploratore era stato abbastanza abile o coraggioso da avventurarsi in quelle regioni del globo. Non se ne sapeva niente, e i più fantasiosi potevano immaginare che fossero abitate da dragoni o unicorni, o che la loro inaccessibilità servisse a celare agli esseri umani la vista di località mitologiche - dall'Eden a Shangri-La.

Oggi il nostro pianeta è stato attraversato in lungo e in largo, i satelliti hanno fotografato ogni lembo di terra emersa, e gli sceneggiatori della serie televisiva «Lost» hanno dovuto faticare parecchio per rendere plausibile l'esistenza di un'isola sfuggita ai cartografi moderni. Il nostro pianeta è stato progressivamente spogliato dei suoi misteri, ma la frontiera dell'ignoto si è semplicemente spostata più in là: verso l'universo, di cui, nonostante gli enormi progressi fatti dalla scienza negli ultimi decenni, conosciamo ancora una parte molto piccola. Gli scienziati che investigano il cosmo hanno preso il posto dei grandi navigatori e degli esploratori dei secoli passati, e non solo metaforicamente. Questi studiosi, infatti, sono spesso costretti a ripercorrere le orme degli Shackleton e dei Livingstone, dal momento che gli esperimenti più sofisticati attualmente in corso richiedono condizioni ambientali che si trovano solo in angoli sperduti e difficilmente accessibili della Terra.

Gli aspetti avventurosi con cui si trovano ad avere a che fare coloro che hanno dedicato la loro vita alla ricerca sull'universo sono stati raramente affrontati in opere per il grande pubblico, che spesso tralasciano il contorno per concentrarsi unicamente sul dato scientifico. Non è il caso del libro Ai confini della realtà , di Anil Ananthaswamy, che invece sembra costruito appositamente per soddisfare gli appetiti non solo degli appassionati di scienza, ma anche degli amanti di esplorazioni e di viaggi. Per raccontare lo stato attuale delle nostre conoscenze sul cosmo, l'autore ha infatti scelto di girare il mondo per mesi, andando a visitare le località che ospitano alcuni degli avamposti più remoti della scienza moderna. I confini del titolo sono quindi quelli della conoscenza ma anche, letteralmente, quelli dei luoghi geografici toccati durante il viaggio: deserti arroventati e distese di ghiaccio, miniere abbandonate e picchi montani, regioni lontane dalla civiltà ma più vicine, forse, ai segreti dell'universo.

Segreti che hanno a che fare, in larga parte, con l'essenza stessa di cui è fatto tutto ciò che esiste. Oggi sappiamo che solo il 5% circa di tutto l'universo è composto da atomi, mentre brancoliamo nel buio riguardo alla natura del restante 95%. Questa grande porzione dell'universo è completamente oscura per gli astronomi, dal momento che non emette o assorbe luce e non è quindi visibile attraverso le osservazioni tradizionali. A sua volta, la componente oscura sembrerebbe fatta per circa un terzo di particelle di tipo sconosciuto (interagenti con la normale materia atomica essenzialmente solo attraverso la forza di gravità), e per circa due terzi di una misteriosa forma di energia che ha l'effetto di far espandere l'universo a un ritmo sempre crescente (la scoperta di questa accelerazione dell'espansione ha fruttato lo scorso anno il premio Nobel per la fisica ai suoi scopritori). Questo è più o meno tutto ciò che sappiamo sulla maggior parte dell'universo.

Il libro di Ananthaswamy fa il punto sulla situazione attuale delle ricerche sulla materia e sull'energia oscura, e ci porta «sul campo», per assistere di persona agli esperimenti messi in piedi dai fisici per fare luce sulla questione. Si parte dalle miti colline della California, sede dell'osservatorio di Mount Wilson da cui, con la scoperta dell'espansione dell'universo da parte di Edwin Hubble, negli anni Venti del Ventesimo secolo iniziò l'avventura della cosmologia moderna. Si prosegue nella miniera abbandonata di Soudan, in Minnesota, dove, a centinaia di metri di profondità, i fisici cercano di isolare i loro rivelatori dai disturbi della superficie, per sperare di trovare qualche flebile traccia del passaggio delle elusive particelle di materia oscura (esperimenti all'avanguardia, in questo senso, sono condotti anche nei laboratori del Gran Sasso, e qui forse il libro di Ananthaswamy paga fatalmente pegno al proprio pubblico originale, peccando di un certo sciovinismo anglosassone).

Il viaggio in cerca di altre particelle ugualmente sfuggenti, i neutrini, ci porta in Siberia, sulle sponde del lago Bajkal: la massa d'acqua dolce più grande del mondo, circondata da montagne che la isolano completamente dall'ambiente circostante. Nei mesi più freddi, gli strumenti scrutano pazientemente la superficie ghiacciata del lago in cerca di rarissime collisioni tra i neutrini e le molecole di acqua. Analoghe ricerche vengono compiute in Antartide, le cui lande desolate (tra i luoghi più aridi del pianeta) sono anche il punto di partenza dei palloni sonda che cercano nel cielo tracce residue del big bang o indizi sulla natura dell'antimateria (la controparte speculare di ogni particella esistente, stranamente scomparsa dall'universo che conosciamo).

Si passa per i luoghi esotici che ospitano (o ospiteranno) i più potenti telescopi mai costruiti dall'uomo: le montagne delle Hawaii, gli altipiani del Cile o del Tibet, le pianure del Sudafrica. E infine, si termina sotto Ginevra, con la straordinaria complessità dell'anello dell'Large Hadron Collider, l'acceleratore di particelle più sofisticato mai realizzato.

Alla fine del viaggio, ci si rende conto di come la vita degli scienziati moderni, pur facendo affidamento sulla più sofisticata tecnologia moderna, assomigli talvolta a quella solitaria e contemplativa inseguita da certi antichi ordini monastici - se non negli esiti, quantomeno nella ricerca di luoghi lontani dalle distrazioni, dove poter trovare il silenzio assoluto necessario alla comprensione dell'universo.

Published on April 16, 2012 02:00