محمد الهاشمي's Blog, page 3

February 14, 2014

حتى لا نُسحق أو نَسحق باسم الحب

في زمن تكثر فيه الكراهية والحنق… يصبح الاحتفال بالحب لو مرة كل عام.. واجباً إنسانيا.

لست هنا لأناقش ما هو مبتدع وما هو لا ديني. أدعوك للحظة أن تراجع أيامك الماضية وتتذكر آخر مرة مارست فيها الحب دون أن تشعر بتأنيب ضمير أو انك تقوم بالواجب لا أكثر. كم مرة أحببت دون أن تكون لك مصلحة فيه، أو أن يترتب على الحب ما ينسيك معنى السعادة؟ عد أيضا إلى آخر مرة سمعت فيها بالحب دون أن تشك لو أن هذا الحب حمل معه كراهة للغير.

أصبح كل منا يحب نفسه أكثر، لكنه بحب نفسه بات يكره الكثيرين. نحب الله لكننا باسم ذلك الحب نوجه الكراهة لمن نراهم أعداءه. نحب رسوله لكننا باسمه نخرج آخرين من دائرة اتباعه. نحب أهلنا وعشيرتنا لدرجة أن يصبحوا هم فقط الذين لا يصيبهم منا ضرر. نتمترس بالتكنولوجيا ونستغلها لحاجاتنا وترفنا لكننا نلعن (الكافر) الذي اخترعها ونتمنى فناءه. وصلت بسكان هذا العالم المشحون أن نرى من يحب الحيوان لكنه قد يقتل من أجله إنساناً، كما حدث مؤخراً في السويد عندما أعدمت حديقة حيوان زرافة مريضة لتصلها رسائل تهديد بقتل العاملين فيها.

إننا نحب تصوراتنا عن الحق لدرجة أن نعد كل شيء ما عدا تلك التصورات باطلا. نحب الجمال لكننا نعد كل شيء لا يناسب ذائقتنا قبحاً. نحب المرأة عندما تلبي شهواتنا، لكننا نكرهها ونهينها عندما تكون أختاً أو زوجة في كنفنا. وهكذا، تتعاظم قيمة الحب واستخداماته في حياتنا، كما يتعاظم الكره والحقد لكل ما لا ينتمي لدائرته الصغيرة التي تحيط بنا، ولم يكن يفترض بذلك أن يحدث.

بات المرء منا عندما يحب، لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بل يبدأ بكره أخيه لكرهه ما لا يراه في نفسه. بتنا اليوم نرى الحب كما لو أنه تعبير عن غرورنا وأنانيتنا المشينة، لذا صار الحب آخر ما نراه حتى ونحن ننظر للجمال. نسأل أسئلة لا علاقة لها بما نحب: هل هو في صالحنا؟ هل هناك أجندات تختبئ وراءه؟ هل من أحد يريد استغلالنا باسمه؟ هل هو حرام؟ وتمتد الأسئلة حتى يصبح جمال الحالة الإنسانية التي تترتب على الشعور بالحب آخر شيء نتذوقه.

الحب أيها الإنسان التائه في مغبات الحياة وماديتها، هو الشي الوحيد الذي مهما أوجعك وآذاك وحرمك وخسرت بسببه وإن قتلك حتى…فإنه إذا حضر قلت أهمية كل شيء آخر. الحب ينتصر دائماً في غياب الحنق. الغضب كله عمى، أما الحب فكله إبصار للمنظور وما وراءه. هو بإبهار السحر.. لكن دون خداع.

إن بين الحب والكراهية، خيط رفيع شديد الوهج من عدم اليقين، عليك ألا تلتفت إليه ما دام لا يفصلك عن السعادة. لا تقل: ولكن، لأن ألد أعداء “أحبك”: ”ولكن”. هناك بون شاسع بين أن يكون الحب سببا للتضحية والعطاء والبذل أو ذريعة لإشباع عشقنا لأنفسنا. الحب الكامل، هو أن ترى من تحب عندما تنعدم الرؤية، بالقوة والوضوح نفسهما لما ترى من تحب عند ازدحام المشهد.

الحب ليس وحده امرأة تسكن إليها، بل هو أيضاً امرأة تسكن فيك..فتحيل ما تبقى من الكون فراغاً. الحب ليس كل شيء لكنه مفتاح لكل شيء جميله وقبيحه. المشكلة فقط أنه مفتاح لأبواب نجهل ما تخفيه لكنها مشكلة تتواضع أمام يقيننا بما يحمله الكره من أذى لنا ولغيرنا. إن الحب ليس مفتاحا للسعادة ولكنه حافز للبحث عنها، المودة بلا رحمة -ومعنى الرحمة هنا شمولي- لا تصنع حياة سليمة ولا تمنحنا السعادة بل تسلبنا إياها. لذا فالحب هو الشيء الوحيد الذي يمكنه أن يقضي على كل شيء..الجيد والسيء منه، الجميل والقبيح فيه، الآمن والخطر في حياتنا به ومن دونه. إنه الضرورة الوحيدة من بين جملة الضرورات، الذي تزيد به الخيارات ولا تنقص. حتى لو كان الحب موتاً، فهو الموت الذي يمكننا اختياره دون يأس، وهو الموت الوحيد الذي نرى في الطريق إليه كل أشكال الحياة، وهو العيش أملاً بقتل الشقاء.

ماللذي جعل الحب مرتبطا بالإيمان، غير أنه طريق إليه؟ يفترض بالحب أن يسكننا، أما الايمان فنسكِنه في قلوبنا، ولا حاجة للإيمان بالكراهية لأن شيئاً لا يزدهر بها. الحب يملؤنا فيحيل الكون فراغا، والإيمان يملأ الكون فتطهر من نقيضه قلوبنا. وعلينا لنؤمن أن نحب أولاً، نحب الخير لأنفسنا وللغير، لأننا لا نعيش في الأرض وحيدين. الحب،هو أن تكذّب ما تراه وتصدق مالاتراه، وأن تجد في الفقد كسباً وفي الكسب فقداً، وأن تفرح بالقليل وتعطي الكثير، وأن تضحي وإن ضُحّي بك. دع للحب مهمة الصعود بك إلى أعلى. فلتحرص فقط على أن تمسك المصعد وتضمن الدخول فيه. الشفعاء في الحب ثلاثة: رقة القلب، والذكرى الطيبة، وخوف الفقد بعد التملك، فإن فقدت إحداها فتمسك بما لديك، إلا أن تنعدم الحاجة إلى كل ذلك. هناك طريقتان لتناول الحب والفارق شتان: أن تُحِل ما تكره لمن تحب صدقاً في حبه، أو تحل لنفسك ما هو منك مكروه لأنك تحب نفسك فقط. ليس الحب سعادة، لكنك عندما تحب بصدق وتشقى فإنك تدرك ان الشقاء فيه أهون من سكينة بلا حب. نحن عندما نحب نخاف من كل شيء لا نعرف شعوره. عندما يكون الحب نزهة نحو السعادة فإن صغائر الأمور تبدو كارتعاشة البرد، وكبائرها تذكرنا بحاجتتا لتشغيل المدفأة.

كل ما أحاول قوله هنا، أن الحب ليس إجابة لكل شيء، لكنه طريق للتخلص من ألم كل شيء يؤذينا ولا نستحقه، والسعادة في آخر ذلك الطريق تنتظر أن نستحقها، بكل حب، بالحب فقط.

*مقال منشور في صحيفة القدس العربي اللندنية بتاريخ 15-2-2014 هنا

تدوينة جديدة: حتى لا نُسحق أو نَسحق باسم الحب ظهرت على موقع موج بلا شاطئ - مدونة محمد الهاشمي موج بلا شاطئ.

February 5, 2014

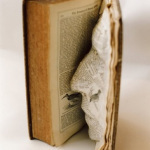

لماذا نقرأ؟

^مقال منشور في صحيفة القدس العربي اللندنية ليوم الخميس 6-2-2014 (هنا)

ستجد في أي مكتبة ما لا يقل عن عشرة إصدارات تحمل العنوان نفسه تقريبا: “كيف تقرأ”، إن أمسكت بأي منها وجلست فإنك لن تسلم من نظرات الاستغراب أنك تقرأ كتابا يعلمك كيف تقرأ كتاباً، لكننا في الحقيقة بحاجة أحياناً لأكثر من ذلك بكثير.

قد يتعجب البعض أن تكون هناك وسائل للقراءة الناجحة أو الفعالة وأن تكون هناك طرق لإفشالها. إن قراءة الكتب بالذات لها من الطقوس ما يكفي لتبدو تجربة فريدة وذات أثر إيجابي، وقد يفسر ذلك ارتباطً الأديان بالكتب التي حملت تعاليمها وتحول قراءتها إلى شعائر، أو أن العكس حدث وانتقلت شعائرية القراءة للدين. المهم أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين الاثنين، ومما لا شك فيه أن عملية القراءة تنقلنا لفضاء لا متناهٍ من تصورات وتجليّات الوجود. وقد نشرت عدة مجلات علمية مرموقة مؤخراً دراسات تؤكد على فوائد القراءة، من بينها أنها تحفز القدرة على قراءة أفكار الآخرين، وتقلل نسبة الإصابة بالخرف “الزهايمر” بشكل كبير.

لكن ما لا يعلمه البعض أن العجز عن القراءة بفعالية صار ظاهرة عالمية تعاني منها العملية التعليمية خصوصاً لاعتمادها على الكتاب لإيصال المنهاج، ولذا فإن أبحاثاً تجرى سنوياً لإيجاد طرق أفضل للقراءة، تؤدي إلى الاستيعاب أو على الأقل إلى أن تكون القراءة تجربة نافعة.

لا يختلف الأمر عندما تكون القراءة اختياراً طوعياً وهواية لملء الوقت، فهي تصطدم غالباً بعادات سيئة وأخرى تتعلق بطريقة التلقي، مما يجعل القراءة تجربة تفشل باكراً، ويغدو المتلقي قارئاً لا يستفيد، أو ناقداً عاجزاً عن النظر إلا من ثقب قناعاته المحدودة.

إن أول أمر إلهي حمله النص القرآني كان “إقرأ” ثم قسّم نتائج القراءة باتجاهين، اتجاهٌ يتفكر في الكون والإبداع الخَلْقي ليتيقن أكثر من وجود الخالق “إقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق” أي أن يجد الكينونة العظمى “اللامرئية” من خلال كل شيء يراه ويتلمسه، واتجاهٌ يتعلم الجديد من خلال عرض الافكار وجدال الأقلام ليستشرف مسارات المجهول ويفهم ما حوله “إقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان مالم يعلم”، وبذلك يوجه النص القارئ باتجاهين يتضح أن الهدف الأسمى منهما أن نستشعر العالم من حولنا حتى نفهم ذواتنا أكثر، لأننا من دون فهم ذواتنا لن نجد الله.

في المقابل، فإن أي كاتب عندما ينشر كتاباً فإنه في الحالات الاعتيادية يعرض تجربة يريد من الآخرين أن يروها من الزاوية نفسها التي رآها بها، إلا لو أراد غير ذلك. تتعدد اسباب الكاتب وإن كان الحيز واحداً، وهو ذاتية تجربته وفَرادتها. أما نحن عندما نقرأ، “نقرأ لنعرف أننا لسنا وحيدين” كما قال ويليام نيكلسون.

يُفشل القراءة منذ لحظتها الأولى أنْ يقرأ المرء ليثبت لنفسه أنه كان ولايزال يرى الأمور بطريقة أفضل، لأن القارئ بذلك يتناول الكتاب من زاويته هو لا من زاوية الكاتب، مما يموّه الصورة التي كان يجب أن يرسمها نص الكتاب وموضوعه عند المتلقي، فتكون الصورة معزولة تماماً إلا عن أفكاره المسبقة، ما يعني أن التجربة تلتف في تلك الحالة على نفسها وتتقوقع بداخل القارئ دون حصوله على فهم جديد أو معرفة مختلفة عما كان يعرفه قبل ذلك. سيقول قائل إن ما سبق فائدة بحد ذاتها، لكن عليه أن يعترف أنها فائدة تتواضع أمام محدودية الأفق الذي نتج عنها. يشبه الأمر أن تشتري سيدة كتاباً عن الطبخ وتتبع خطوات عمل “الكبسة” لكنها وعند الخطوة التي تميز وصفة “الشيف” عن غيرها، تتدخل للعودة لوصفتها الخاصة، لاعتقادها أنها تعرف أكثر، أو أن وصفة الشيف لن تجعل الكبسة ألذ. وهكذا تقتصر فائدة شراء السيدة لكتاب الطبخ أنها عززت شعورها وغرورها أنها تطبخ أفضل من الشيف. هذا ما يبحث عنه بعض القراء فيما يقرأون: أن يعززوا ذواتهم المهزوزة أو الباحثة عن الاعتراف والتقدير. وهؤلاء يقرأون أنفسهم في صفحات كل كتاب بالطريقة نفسها، ليصلوا للنتيجة نفسها، دون أن يكون لمحتوى الكتاب دور في ذلك، بل لاستنتاجهم المشبع بالغرور، أو النقص، أنهم سيجدون دليلاً لقناعاتهم المسبقة في كل كتاب يقرءونه. وهكذا، ترى بعض القراء يحكمون على النص حكمهم على الأشخاص، فيعجزون عن السماح للكتاب أن يحسّن حياتهم كما عجزوا عن أخذ حيز في حياة غيرهم وأصروا على ألا ينظروا للآخرين إلا بحكم مسبق.

ليس مفترضا بما سبق أن يحدث. إن تعزيز الشعور الذاتي بالرضا لا يجب أن ينطلق من اعتقادنا الجزافي بأن ما عندنا أفضل، بل من امتناننا أن تجاربنا لها قيمة عظيمة تلمسناها فعلاً، وكذلك تجارب غيرنا. يجب أن نستفيد من حقيقة أن التجارب تختلف من شخص لآخر، وأننا باستفادتنا من تجارب الآخرين والنظر من خلالها نقطع شوطاً كبيراً في فهم الحياة دون حاجة ماسة لعيش التجارب كلها، على الأخص لأننا لا نستطيع عيش تجارب الآخرين بالطريقة نفسها، فنحن نختلف عن بعضنا عند بدء أي تجربة ولذا تختلف نتائجها علينا.

إن الامتنان لا يتولد من تغذيتنا لذواتنا فقط، لأن هذا ما جعل كثيراً من عشاق “تنمية الذات” يتحولون إلى مسوخ نرجسية وفقاعات تنفجر عند ملامسة أي شيء حقيقي، لأنهم اعتقدوا أن تنمية الذات هي نفسها نفخ الذات، وأنك يمكن أن تغش نفسك وتوهمها بالنجاح أو التفوق حتى يصبح الوهم حقيقة. لا يكفي أنْ تقنع نفسك بأي شيء بالنظر في المرآة، ومن الخطر أن توهم نفسك أنك –وحدك- النموذج ساري الصلاحية له، مع أن قدمك لم تبتعد قيد أنملة عن حيز جسدك الضيق العاجز عن تغيير زاوية رؤيته، فقد يتضح أن ما وراء عينيك أكثر دفئاً من الظل الذي تقف تحته، أو حتى ظلك الذي يتمدد منك عندما تسطع الشمس.

للاستماع إلى المقال اضغط هنا

تدوينة جديدة: لماذا نقرأ؟ ظهرت على موقع موج بلا شاطئ - مدونة محمد الهاشمي موج بلا شاطئ.

January 29, 2014

المؤامرة التي كنت طرفاً فاعلاً فيها

في مراهقتي كنت أقضي الكثير من الوقت في دراسة نظريات المؤامرة والبحث في مدى قابليتها للتصديق وما يمكن أن يترتب عن احتمال أن تكون حقيقة. كنت كلما قرأت أكثر، زدت ريبة وشكاً في حقيقة كل شيء، حتى أنني شككت في حقيقة وجودي وما إن كان مجرد واقع افتراضي وعالم متوازٍ لكينونة أكثر ذلاً وهزيمة، كما أشارت إلى ذلك فيما بعد سلسلة أفلام “ماتريكس” الشهيرة.

بدأت صغيراً أقرأ بنهم عن بزوغ الماسونية وبناء هيكل سليمان والأسر البابلي، إلى تاريخ المسيحية وصلب المسيح وانقلاب بولس الرسول على الناموس الإسرائيلي العيسوي وتأسيس الكنيسة واغتيال الأنبياء والبابوات والكهنة. اهتممت كثيراً بقصة الكأس المقدسة ومريم المجدلية ونسلها الذي قيل أنه من صلب المسيح ثم سمي بسلالة “الميروفنجن” الذين حكموا أوروبا في مناطق متفرقة في العصور الوسطى، ثم إلى فجر الخلافة الإسلامية والفتنة الكبرى ومقتل الحسين وتوريث الحكم وسقوط بغداد والأندلس وانهيار الدولة الإسلامية وعهود الاستعمار، وعدت إلى عهد الحروب الصليبية حيث ظهر فرسان الهيكل وشيخ الحشاشين في آلموت والكاثار في أوروبا، إلى المزيد عن الماسونية العالمية والصهيونية وتغلغلهما في مؤسسات الأديان وطوائفها والدول وأركانها، وتتبعت خيوط مجلس “الإلوميناتي” الذي يزعم أنه يحرك خيوط العالم من وراء الستار، وتعلقت بنصوص أشهر نظريات المؤامرة “بروتوكولات حكماء صهيون” التي قيل إن مجموعة من دواهي اليهود صاغوها في القرن التاسع عشر في خطة طويلة المدى لحكم البشر وتمهيد الطريق أمام ظهور “المسيخ الدجال” أو ما يسمى أيضا بعدو المسيح، وما راج عن أن الولايات المتحدة تمثل الخطوة الكبرى لوصول كل تلك المؤامرات إلى مبتغاها النهائي، الكامن في انتصار الشيطان وسيادته على العالم وقضائه على كل دين وكل قيمة للخير أرساها الخالق وخلفائه الرسل على هذه الأرض. كما كنت مسحوراً بفكرة الأطباق الطائرة والزوار الفضائيين منذ طفولتي، وكنت أمني النفس لو أن أحدها يخطفني ويجري علي تجارب تنتهي بتحولي إلى سوبرمان ذو قدرات خارقة أو أن أجد نفسي أعيش على كوكب آخر أكثر رحابة وأقل إحباطاً.

خلال رحلتي تلك صرفت مدخراتي وأموالي في السفر بحثاً عن مكان يقودني إلى حيث تعرّي المؤامرة نفسها، واقتفيت أثر كل رسالة غامضة قرأت عنها وزرت المكتبات العظمى والمعابد الماسونية والكنائس بحثا عن وثائق تعطيني إجابة وافية، وتغلغلت في تفسير غموض لوحات مايكل أنجيلو ورافاييل وليوناردو دافنشي وغيرهم، ونصوص مشاهير عصر النهضة مثل غاليليو وغوته ونيوتن التي انقلبت سراً وبنعومة على الكنائس الأوروبية وسلطة الفاتيكان فانتقمت منها من حيث لا تدري، ثم انبهرت بكتابات العبقري الإيطالي أومبرتو إيكو وسلسلة روايات دان براون وأفلام ستانلي كوبريك وقنوات التلفزة الإنجيلية ومواقع الانترنت المعادية للماسونية والصهيونية العالمية إشباعا لحاجتي للاقتناع أن كل هذا الكم من الشك يمكن أن تكون له مساحة على أرض الواقع الخفي المفعم بالتآمر على العقل الجمعي وحياة البشر، تؤكده انجرافات مسارات السياسة الدولية الغادرة والجاسوسية الاستخباراتية الغربية والكيان الصهيوني الذي مكن نفسه في قلب منطقتنا العربية والأراضي المقدسة في فلسطين، وانحطاط الواقع العربي وكرامته وعيشه في قوقعة الجهل والبؤس والقمع والتخلف الحضاري.

قصص تمخضت عن وعد بلفور، وسقوط الدولة العثمانية وسايكس بيكو وحتى اغتيال كينيدي، لم أكن وحدي المرتاب منها في كل هذا العالم القابع في أحلك مساحات الحياة ظلمة، بل أن كل ما أسلفت ذكره كان له متابعون ومهووسون يغذون كل هوة سحيقة في خريطة ألغازه المثيرة ليجعلوها أكثر إبهاراً وأكثر ريبة وأكثر قابلية للتصديق وإقناعي أنها متآمرة علي وعلى غيري من “الدهماء”. ولأنني لم أكن أريد أن أنتمي للدهماء، فقد كنت عازماً على أن أكون مدركاً للمؤامرة، مستعداً لمحاربتها، أو في أسوأ الأحوال أن أكون طرفاً في خطتها المحكمة أو لاعباً من لاعبيها الكبار حتى أحسب مع المتنورين، بدلا من أن أكون واحداً من “الغوييم” أو العبيد.

لم يقدني كل ما سبق والمعرفة به إلا إلى مزيد من الحيرة والضياع والخوف والشك والشعور أنني لا أملك لتغيير مسار المؤامرات شيئاً، وأنني الضحية في نهاية الأمر لا محالة، وأنني لا أستطيع تغيير النهاية التي تعني أنني لست سوى بيدق في رقعة شطرنج لا يعرف لها آخر، سيضحى به عاجلاً أم آجلاً من أجل أن يزحف الملك ووزيره إلى ساحة النصر. رأيت نفسي مجرد حجر مكسور في طرف الهرم عاجزاً عن رؤية رأسه، أقبع أسفل عين الحقيقة التي ترى كل شيء من حولها دون أن أراها، ومجرد دعامة لحجر الزاوية الذي لا يتزعزع وترتكز إليه كل الأحجار المتراصة، يثقل كاهلها حمل لا يمكن دفعه بعيداً. ثم وفي لحظة تجلٍ نادرة شعرت أنني كنت أهرب بإيماني بكل ما سبق من الواقع الذي عجزت إلا أن أعزي نفسي بعجزي عن تغييره أو لعب دور فيه. وجدت أنني وفي غفلة الانشغال بكل المؤامرات، بتّ أقبل كل ما يحبطني، لأنه مؤامرة كبرى لا يمكن هزمها. لم أكن وحدي، فعزائي لنفسي كان مجرد وريد واحد لشبكة من الأوردة البائسة يغذي بعضها بعضا نحو القناعة بأننا متآمر علينا، وأننا لن نملك لإيقاف عجلة ومسار التاريخ الذي سيصل لمحصلته بنا أو بغيرنا.

الآن عد إلى كل ما ذكرت، وقل لي إنني لم أكن ولا أزال –لولا أن اعتقدت أنني يجب أن أتوقف عن الهراء- متآمراً على نفسي أولاً، وجزءا فاعلا في مؤامرة أدفعها أنا وكل من هزم نفسه وهزمني باتجاه تحويل المؤامرة إلى حقيقة! قل لي إن أحداً آخر لا يشبهني ولا يجند نفسه بيدقاً آخر في الرقعة دون أن يقرر أن يتوقف أو يصحو، أو يتقدم ليقاتل أو يضحي بنفسه من أجل أن يصل بيدق آخر لمربع الملك أو الوزير، أو يلامس عين الحقيقة فعلا!*

*ملاحظة: عدد كلمات المقال 825 كلمة. 25+8=33 كما أن 5-2=3 و 8-5=3. الرقم 33 (رقم ثنائي يمثله العدد 2 الذي يتوسط مجموع الكلمات) يرمز للرتبة الأعلى من سلم العضوية الماسونية. هذه مجرد بداية فقط للأسرار الرقمية والرمزية للمقال، إن أردت أن تصدق!

*مقال منشور في صحيفة القدس العربي اللندني بتاريخ 30-1-2014

http://www.alquds.co.uk/?page_id=23216

تدوينة جديدة: المؤامرة التي كنت طرفاً فاعلاً فيها ظهرت على موقع موج بلا شاطئ - مدونة محمد الهاشمي موج بلا شاطئ.

مترقصنيش.. ما خلاص!

لا يحمل عنوان المقال من أغنية أم كلثوم الخالدة “للصبر حدود” سوى شيء من إيحاء كلماتها التي تقول: “ما تصبرنيش ما خلاص..أنا فاض بيّا ومليت”. أما واقع العنوان فلا يمت للطرب بصلة.

يحمل الرقص إيحاء الفرح والبهجة عادة. في بعض الحالات وخصوصا في مجتمعاتنا المتدينة يكون للرقص دلالة عهر. وفيما أن الرقص إحدى أقدم لغات التعبير عن المشاعر التي عرفها الإنسان، ومع أن الرقص يحمل دلالات أهم من إغراء الجسد في فلسفته وأهدافه، وحتى بعد أن صار الرقص مادة تدرّس في أرقى الجامعات، إلا أن الغريزة وما يحركها لم تدع للرقص مجالاً إلا أن يشعل الرغبة عند نفرٍ من المهووسين بالجسد، حينما يبرز التحرك الإيقاعي والتمايل الجسدي الأخاذ للأنثى كل آيات الإبداع المحاط بالجمال التي خلق بها الله كل شيء.

لست أدعو الشعوب العربية للرقص بديلاً لمعظم الأشياء الفاضحة التي يمارسونها وتحرك غرائزهم أكثر، مع أنني أرى أن الرقص أجمل -وأحيانا أرقى- من أن يوضع في مقارنة معها. ما أريد قوله أن الرقص أخذ بعداً جديداً في بعض الدول العربية، يشبه ما ألمح إليه الشاعر قديما لما قال: “الطير يرقص مذبوحاً من الألم”، لكنه يختلف في أن الشعوب باتت اليوم ترقص مذبوحة من الذل، مرغمة على إبراز أنها في بهجة تعانق السماء في حين أنها في حقيقة الأمر تتجرع الاستبداد بكل خوف، أو في أحيان أخرى فإنها ترقص للإغاظة وكرد فعل انتقامي على كل ما هو محافظ ومتدين في قيمنا. من المذهل أن تزمت المتدينين أو مدعي التدين أو المتأسلمين -سمهم ما شئت- يمكن أن يدفع البعض للمبالغة إلى حد “الهسترة” في الرقص -وأحيانا في الكفر بالدين ككل- رداً عليهم. وجدير بالذكر أن الرقص الذي يراه كثيرون “فاحشة وإثما” لم يرد في حرمته صراحةً نص واحد لا في القرآن ولا السنة، في حين أن الله ورسوله أغلظا في كل مسببات الرقص الجديد.

يتقبل عقلي وقلبي حقيقة أن الحياة ليست وردية، وأن المصائب والقهر فيهما اختبار ووعد بالفرج أو بإبراز أجمل ما في ذوات البشر وأقبحه. ما لا أتقبله أن نسمي الأشياء بغير أسمائها، وأن نستحسن ما هو شديد البشاعة كالذل أو النفاق مثلا. أن نقبل الذل شيء وأن نعبده شيء آخر أسوأ بكثير. الرقص من الذل أبشع من أن يسكت عنه، ولذا أدعو من دفع الناس إلى الرقص في الشوارع قبل أيام، وأي أحد يرى في ذلك ما يحمد عقباه ألا يرقّصني. قد أرقص أو لا أرقص فرحاً، لكن أن أُذبح رقصاً وأنا لا أملك قرار نفسي فهذه الطامة التي تشبه نكتة “هنقا هنقا حتى الموت”. النكتة تحكي قصة رجلين اختُطفا في وسط أدغال إفريقيا وجُلبا لزعيم القبيلة فخيّر الأول بين “هنقا هنقا” والموت فاختار الأولى، فاغتصبه رتل من رجال القبيلة، ثم خيّر الثاني فقال: طبعاً الموت، فقال زعيم القبيلة: إذا فلتكن “هنقا هنقا” حتى الموت! وهكذا حال كثير من العرب هذه الأيام يفرحون بأصعب الاختيارات لأنها تشتري الوقت ولا تتجه للموت مباشرة وإن أدت إليه في نهاية الأمر فإن اختاروا الموت كان ذلك أبطأ موت يمكن الحصول عليه. الخلاصة أن شراء الوقت دون تغيّر شيء ثمنٌ قليل جداً في نظري مقارنة بما يتعرض له الراقصون من امتهان. وحتى نغيّر يجب أن نتغير أولاً.

مقال منشور في “قراءات خليجية”: http://gulfread.com/archives/166

تدوينة جديدة: مترقصنيش.. ما خلاص! ظهرت على موقع موج بلا شاطئ - مدونة محمد الهاشمي موج بلا شاطئ.

January 19, 2014

كيف نقول “نعم” بدلاً من “آه”

لم يعد جديدا أن نقول إن حال العرب يدعو للشفقة غالباً، ولا إن الإنسان العربي يعوض هزائمه في داخله ومن حوله باصطناع الوهم. لم يعد أيضا سراً أن العرب مقبلون على مراحل أقسى من القمع والاستبداد، لأنهم وفي تلك العتمة التي تأتيهم فيها الضربات من كل ناحية، آثروا أن يكونوا فيلة سيرك من أجل لقمة العيش على أن يواجهوا وحوش الأدغال من أجل مكانهم الطبيعي، بل لن يمنع أحد مدرب الفيلة من زيادة طعناته لأذن الفيل ليضمن انصياعه التام. المشكلة أن الفيل لا ينسى أبداً، لكن العرب ينسون دائماً.

الجديد أن كل ما سبق لم يعد معيباً، ولا مستنكراً، بل أن العرف يميل إلى استحسانه واعتباره منطقاً و خياراً ينبئ عن فطنة الفرد والمجتمع. لقد سئم العربي محاولة أن يقول “لا”، وصار جل طموحه أن يتمكن يوماً من أن يقول “نعم، ولكن..”، وحتى يتدخل القدر لإتاحة الفرصة لهذه الأخيرة، فلم يعد من خيار سوى “نعم” و”آه”، ولم يعد من المنطق بعد ذلك قول “لا”، فقد أصبحت رهناً بالمعتوهين وأعداء أنفسهم، ومهما اقتنع عاقل بضرورة قولها، فإنه لن يمنع الجموع والقطيع من اعتبار أنه مجرد معتوه آخر مهما كان يبدو أكثر أناقة ولباقة وهو يقولها، على أساس أن علماء اللغة يعتبرون أن “لا” تتخذ قيمتها وأثرها من نبرة قولها.

في ظل الانحطاط والهزيمة و”نعم” اللامتناهية، تصبح تدخلات الأقدار التي أنهت حياة السفاح الإسرائيلي “شارون” نصراً خالداً وانتقاما لا مثيل له، مع أننا للموت جميعاً، ومع أن شارون عاش أطول مما يُتوقع، ولم تصبه رصاصة عربية واحدة. ثم يصبح من المقبول أن نقول إن “فلان” أسوأ من شارون ويتركز في العقل الجمعي أن كل المجرمين الذين عرفناهم صغاراً تواضعت شيطانيتهم أمام إجرام من نعرفهم الآن، خصوصا أولئك الذين كانوا من “المحسوبين علينا” ومن أعلام العروبية والقومية ومجاهدي الأمة ضد الغرب ومن أصدقاء بلداننا وأشقائها وشركائها التجاريين. ولك أن تتصور آثار كل هذه التقلبات في الأدوار، وانعكاسها على شعورنا أن الباطل والحق لم يعد لهما أوجه نعرفهما بها. فما كان شيطاناً بالأمس يمكن أن يصبح اليوم نبياً والعكس.

في ظل هذه الظروف يمكن أن يكون المستبد الذي ثار عليه الشعب هو الضحية، والمتهم أنه الجلاد هو نفسه من كان ضحية الأمس. ويصبح من الطبيعي أن نحتمل أن الثورة هي الثورة المضادة، وتصبح الثورة المضادة هي الثورة الحقيقية، كما يجيز ذلك أن “تفرض” على الناس أن تقول “نعم” وترهب من تعتقد أنه يمكن أن يقول غيرها لأنك تريد أن تحارب بـ”نعم” الاستبداد والإرهاب والتطرف والقمع. ويصير انكشاف فساد سياسي واحد في تركيا سقوطاً لحكومتها، بينما يدل ستر الفساد في مكان آخر على أن “ربنا راضي علينا ومبارك فينا”. ثم من الطبيعي بعد كل ذلك أن يكون مستخدم الكيماوي ضد المدنيين معذوراً لأن هناك من دفعه لذلك الجنون ولم يترك له خياراً سواه. ثم يمكن لهدم مسجد لطائفة أخرى أو قبراً لأحد الموتى أن يسمى نصراً للإسلام والمسلمين، ويقدم مشهد يُقتل فيه سائق حافلة على طريق عام لأنه لم يعرف عدد ركعات صلاة الفجر على أنه برنامج واقع تفاعلي ترفيهي، ويصير من الطرافة المثيرة أن تُلعب كرة القدم بالرؤوس المقطوفة وأن تؤكل القلوب والأكباد انتقاما. سيقول قائل إن في تراثنا ما يؤصل لهذا العنف وتلك الوحشية، وأوافقه جزئياً، فقد شاهدت قبل أشهر مقطع فيديو لأحد “المطاوعة” يزهو فيه بقصة مروية لقطع أحد كبار الصحابة رأس مالك بن نويرة وغليه في قدر قبل أن ينكح زوجته ويدخل عليها قبل انتهاء عدتها. لكنني أخالف من يقول أن القصص الشاذة تلك يمكن أن تخلف أثراً بهذا العمق في القيم والمبادئ، لأن طبيعة الإنسان السوي لا يمكن أن تقبل هذه الأفعال، حتى لو كان قد ولد وعاش بين الذئاب، كما أن تاريخ البشر مليء بالوحشية عند العرب وغيرهم، وهذا يعني أننا لسنا أقرب للوحشية من غيرنا.

في الغرب، يعلم محاضرون وأكاديميون الناس كيفية قول “لا”، لأنها وبحكم الخجل والحرج يمكن أن تكون صعبة عندهم، ومن آخر مسببات هذه الصعوبة الخوف من القمع. في أعراف العرب قول “لا” جريمة منذ نعومة أظفارهم، بدءاً من الوالدين، والمعلم في المدرسة، إلى المسؤول المباشر في العمل، وانتهاء إلى أصغر دبور في حاشية مالك الملك وربهم الأعلى. ولذا وقبل أن يتعلم العرب كيفية قول “لا”، فإن من المهم أولاً أن يتعلموا معنى أن يقولوا “نعم”، لأن التي يقولونها ليست سوى “آه” التي يستخدمها المصريون منذ قديم الزمن بديلاً لها، لأن أحداً قالها فيما يبدو، بينما كان يُجلد ليقول “نعم”!

*مقال منشور في صحيفة القدس العربي اللندنية بتاريخ ١٦-١-٢٠١٤

http://www.alquds.co.uk/?p=123657

تدوينة جديدة: كيف نقول “نعم” بدلاً من “آه” ظهرت على موقع موج بلا شاطئ - مدونة محمد الهاشمي موج بلا شاطئ.

December 31, 2013

حتى لا نصبح أشجاراً لعام آخر

تحتل الأيام من مساحة وجودنا الكثير، لأنها تلعب معنا لعبة الوقت، وتمتص منا رحيق العمر. الأشياء تأتي وتذهب، والشيء الذي تتمحور حوله حياتك، الذي هو أنت، يقف كجذع جذوره في الأرض وفرعه في السماء، تلتقط نداه الأرض وتقطف ثماره الأيدي الحانية، والأيدي الغاشمة على حد سواء. أتصور أن الشجر يحب أن تقطف ثماره يدٌ سقته واعتنت به، هو يحب أن يشعر أنه يبادل تلك اليد العطاء، وعندما تقطفه يد تتربص لحظة نزعه أو تقطيعه، فإنه يعيش على أمل أن تسقط ثماره سريعاً، وفاء لدود الأرض وحشراته، تلك التي تمنع عنه غدر الطفيليات، وتساعد الأرض على إثراء غذائه، وتمكين جذوره فيها. لا بأس أن يموت يوماً ما، لكن المهم بالنسبة للشجر أن يموت واقفاً شامخاً.

لو كنا شجراً، لكان من السهل أن نعلق آمالنا على ما تحمله الريح، وتسقطه السماء، وتنضح به الأرض، ولكان تعلقنا بالمكان أمراً مفروغاً منه. لكن الله جعل لنا أقداماً تحركنا، وتعطينا قدرة الانتقال إلى حيث يمكن أن نجد بيئة أفضل. ذلك أننا لو عذرنا في مصائرنا، لكان سهلاً علينا أن نتخلى عن مسؤوليتنا تجاه أنفسنا، ولولا مسؤولية الإنسان عن نفسه، لما استحق أن يحكم ما حوله. ولولا أن لنا أقداماً، لكنا كالشجر نموت وقوفاً في معظم الأحوال. إنها لعنة التنعم بالحراك والحرية. إنها لعنة أننا لن نموت إلا حيث تضعنا أقدامنا، فإما أن نموت على بستان أخضر، أو على رمضاء جرداء، أو أن نموت مستسلمين ليد القاطع أو النار التي يحملها. لن يسقط في يدنا مصير نكرهه إلا بعد أن نستسلم له، فإن متنا ونحن نقاتل من أجل مساحة أقدامنا، فكأننا روينا الأرض بأجمل وأهم ما فينا، لبرعم ينبت من تحت أقدامنا، فيلقي بظلاله الوارفة على شواهدنا، يخلد كفاحنا ووجودنا الذي كان، وبقي ليحيط زهور وأغصان الغد.

نحن نشبه الأشجار كثيراً، لكننا لا أن نملك أن نستعير من هذا الشبه كل شيء. تمضي الأيام ويأتي حصاد كل عام، لكننا لا نزال نملك قدرة أن ننتقل إلى حيث يمكن لأوراقنا أن تينع وثمارنا أن تدنو. نحن نملك حق أن نختار هواءنا الذي نتنفسه، وظلال الغيم التي يمكن أن تسقينا. نحن حتى نملك حق اختيار اليد التي تلامسنا وتنزع منا أجمل ما تجود به أجسادنا وعقولنا وأرواحنا. لو أن أقدامنا رفضت الحراك، وتعلقنا بالأرض التي نشأنا فيها، لأصبح لزاماً أن نغير واقعها، ولأن تغيير الواقع يبدأ منا، فإننا غالباً سنروي الأرض من حياتنا وعمرنا حتى وإن أدى ذلك إلى أن نموت من أجل إثراء تربتها.

لست بما ذكرت أسقط الصورة على المفاهيم التي تسيطر علينا وتجعلنا أسرى لتعاريفها. لست هنا أصنع استعارات للمواطنة، للأمل، لحق المصير والعيش، للسياسة، للثورة أو القيم. ولست فقط أسقط ما قلت على الحب والزواج والأسرة والصداقات. هي فكرة جميلة أننا نشبه الأشجار، لكن يجب ألا ننسى أننا نختلف عنها أيضاً. تقول الراهبة تيريزا إن الله صديق للصمت، وإن الطبيعة انعكاس جلي لوفاء الشجر والزهر والحشائش لبركة الخالق. لكن الفيلسوف شاناكيا يقول أيضاً إن الشجر الأكثر استقامة يقطع أولاً، ولذا فالبشر المستقيمون هم على شاكلته، وهو يدعو بذلك البشر ألا يكونوا نزيهين أكثر من اللازم، حتى لا تشي استقامتهم بالدعوة للقطع. طاغور قال إن الشجر هو السعي الحثيث للأرض أن تُسمِع الجنة التي تنصت إلينا. لكن لأننا لا نشبه الأشجار في كل شيء، فإن وقع أقدامنا هو نداؤنا الذي ينتظر من الجنة أن تستجيب له.

نحن الآن على أعتاب عام جديد، تقف أقدامنا وإحداها مرفوعة لتطأ أرضاً جديدة. كن حريصا ألا تطأ مكانك، وكن آملاً أن تتجه بخطواتك إلى حيث تريد. ليس الأمل أن ترى النور، بل أن تقترب منه، لأنك كلما اقتربت منه سيشع عليك أكثر. وإن كان مكانك الذي تقف عليه حالك السواد، فهذا أدعى أن تهرب منه إلى حيث يمكن للنور أن يصل. عندما تكون واقفاُ وسط الظلام، دع كل شيء ورائك وابحث عن مخرج إلى النور، فإن كان هناك من شيء يستحقك، فهو بلا شك سيتعلق بقدميك، فهو كما أنت، بحاجة للنور ليكبر وينمو. ستترك ورائك بعضاً من الأصدقاء وستتخلى عن بعض مما تعتقد أنه لا يمكن تعويضه، لكنك دون شك ستترك خلفك كل أعدائك وخصومك يلهثون. وإن كنت لن ترى النور بعد، وهو أمر محتمل، فقد كسبت شرف المحاولة، وزدت من فرصتك التي كانت شبه معدومة وأنت محتجز في سجن من السواد، وجذورك عالقة في أرض تمتصك أكثر مما تمتصها.

تدوينة جديدة: حتى لا نصبح أشجاراً لعام آخر ظهرت على موقع موج بلا شاطئ - مدونة محمد الهاشمي موج بلا شاطئ.

December 23, 2013

لصوص أنيقون: السرقات العربية للأغاني والألحان

-خاص لـ “قراءات خليجية” gulfread.com :

لن يصدق أي هندي لو أنك قلت له إن أشهر أغنيات السينما الهندية القديمة كانت مسروقة من العرب. ففي عام ١٩٣٥ غنت كوكب الشرق “على بلد المحبوب” التي لحنها رياض السنباطي وهي في أول طريقها للتربع على قمة الأغنية المصرية والعربية. وبعدها بست عشرة سنة، ظهرت الفنانة الهندية نرجس في فيلم “Awaraa” تحاكي صوت أسطورة الغناء الهندية Lata في أغنية Ghar Aaya Mera Pardesi التي اعتبرت إحدى أهم الروائع الموسيقية الهندية. التاريخ لوحده لم يدع مجالا للشك في أن الهنود هم من سرقوا لحن السنباطي وليس العكس.

الأغنية بصوت كوكب الشرق:

[youtubeblack id="xKw7k88GyMA"]

الأغنية بصوت لاتا ومحاكاة الفنانة نرجس

[youtubeblack id="bMTDY3lV5E8"]

لكن سرقة الآخرين لنتاجنا الإبداعي في ذلك الوقت كانت حالة شاذة، وعدا عن مثال أغنية “على بلد المحبوب” يبدو أن مزيد الأمثلة شحيح جداً. أما حديثاً، فنجد عدداً كبيراً من الأغاني التي اشتهرت عربياً تم تحويلها لأغاني أفلام هندية. لكنك لو نظرت -قديما وحديثا- من الزاوية المقابلة، أي من زاوية الموسيقى الهندية أو اليونانية أو التركية أو البلغارية أو الألبانية أو الإيرانية لرأيت أصناف “السطو”، ولشككت لوهلة أن كل ما نعتقد أنه لحن جميل أخاذ في الموسيقى العربية المعاصرة، لم يكن سوى عملية “سطو” على ألبوم أحد الفنانين من تلك الدول التي لا نعرف عن فنها الكثير، باستثناء إلمام الجمهور الخليجي بسينما بوليوود الهندية. ولا أنسى مقابلة سمعتها صغيراً كان ضيفها الأسطورة الراحل محمد عبدالوهاب واتهم فيها أيضاً بأنه كان يسرق جملا موسيقية كاملة من ألحان غربية وبعضها ينتمي لأعظم كلاسيكيات الموسيقى الأوروبية وينسبها لنفسه، وبغض النظر عن مدى إنصاف هذا الاتهام وجدلية أن الكلاسيكيات إرث إنساني يملكه الجميع، فإن الصادم كان في رد فعل الفنان الراحل العنيف على الاتهام مع أن الأدلة كانت شديدة الوضوح. ليس عبدالوهاب وحده من فعلها، فالإخوان رحباني أيضاً فعلوا الشيء نفسه في كثير من الأغاني التي شجت بها العظيمة فيروز واحتوت مقاطع نعرفها لكلاسيكيات خالدة.

أما اليوم فاللائحة طويلة جداً: نوال الزغبي – عاصي الحلاني – نانسي عجرم – فضل شاكر – محمد فؤاد – عمرو دياب – عمرو مصطفى، وكما أن هذه الأسماء وأسماء أخرى -كالفنانة إليسا- تعرضت أغانيها للسرقة في بعض الأحيان، إلا أنها أيضاً تورطت بطريقة أو بأخرى في سرقات فاضحة، لكن كثيراً منهم وعند شيوع النسخة الأصلية غير العربية من اللحن المسروق فإنهم يصدرون بياناُ بأنهم أخذوا اللحن من الملحن دون علم بأصله، وتستغرب أن الملحن في كل مرة يمتنع عن الرد على هذا الاتهام، ما يشير إلى حصول تسوية ما مقابل مثل هذا التشهير، أو إلى واقع أن هؤلاء الفنانين لم يكذبوا وكانوا مثلنا ضحية لسرقة الملحن الذي كان يظن أن أحداً لم يسمع بموقع يوتوب ولم يجلس على أي من مقاهي أثينا في رحلة سياحية بينما يتراقص الجميع على اللحن نفسه الذي بهر الملايين في أغنية “يا غايب” لفضل شاكر وتصدر بها لوائح الأكثر مبيعاً لشهور طويلة!

[youtubeblack id="DrPS9Ilbexs"]

كان ما كشف تعمد سرقة فضل شاكر للأغنية تصريح أدلى به لصحيفة البيان الإماراتية من أنه أخذ اللحن من المغني البلغاري المثير للجدل “عزيز” مع أن هذا الأخير كان هو الآخر واحداً من عدة مغنيين في أنحاء الشرق الأوروبي كانوا قد سرقوا اللحن من سوتيس فولانتيس اليوناني!

إذا غصنا عميقاً في مشكلة السرقة اللحنية، سنجد أن كثيراً من فن الأغنية الخليجي مسروق من مكان ما، وليس عليك إلا أن تسأل أي “حضرمي” محب للأغاني عن السرقات، ليعطيك عشرة أمثلة على الأقل لأغاني كانت بحسب زعمه حضرمية وتحولت “خليجية”. قد يصح أن نتجاوز في تلك الحالة عن اتهام “السرقة” باعتبار أن الفولكلور في الجزيرة العربية واحد وأن كثيراً من فولكلور الموسيقى في جنوب الجزيرة منقول أصلا من أماكن وأزمنة أخرى، وأن مكونات الموسيقى بين حضرموت واليمن والخليج عموماً مشتركة ومتطابقة تماما، لكن الاتهام يعود ويطفو إلى السطح عندما يميل بعض فناني الخليج إلى إلصاق اللحن المسروق باسمه أو اسم ملحن معاصر، بينما يلجأ أكثر هؤلاء نزاهة إلى وضع عبارة “فولكلور خليجي” تحت خانة اللحن. من بين الأمثلة المبكرة لمثل هذا السطو المنمق كان في أغنية “أنا منساك لو تنسى” للفنان نبيل شعيل، ولا أعرف مدى تورط الفنان الخلوق ومدى مسؤوليته عن ذلك، لكن السطو كان لأغنية “ولا ذي الأولة” للأسطورة أبوبكر سالم وهو ما كشف السرقة منذ الوهلة الأولى. كان أيضاً من بين السابقين في السطو الفنان والملحن البحريني خالد الشيخ في أغنيته “يا معلّق بحبل الحب” واللحن لأغنية صنعانية قديمة، وكذلك أغنيته “نعم نعم”. ثم أعقبه عبادي الجوهر بأغنية “كلمة ولو جبر خاطر”، وعلي عبدالستار بأغنية “المعنى يقول”. وتوالت السرقات بعد ذلك لتصبح ظاهرة تحدثت عنها برامج الفن الخليجي طويلا دون أن يوجد لذلك حل، ليس لرد اعتبار الفن اليمني المسروق بل على الأقل لفضح الملحنين وكشف شح موهبتهم أو الكسل غير المبرر الذي دفعهم للسرقة.

المشكلة لا تقف عند السرقة الكاملة من نتاج فني بلغة أخرى، فالملحنون العرب هذه الأيام يصارعون بعضهم بعضا ويتبادلون اتهامات بنوع جديد من السرقات، بسرقة “الجملة اللحنية” أو “الكوبليه” وهذا نوع أكثر تعقيدا من الأول، حيث يقوم ملحن باقتباس مقطع محدد من أغنية ناجحة والإضافة عليه، أو ببساطة يقوم بعكس الجملة اللحنية حتى تبدو وكأنها أخرى جديدة.

عموماً، ليست مسألة السرقات الفنية حكراً على العرب، هي مشكلة عميقة تؤرق المبدعين وشركات الإنتاج والمستثمرين في هذا المجال الفني، وهم يخسرون سنويا ملايين الدولارات بسبب اختراقات الملكية الفكرية وثورة المعلومات التي أخرجت الحقوق عن حدود السيطرة. لكننا لم نكن نتكلم عن مستخدم الانترنت العادي الذي يبحث عن أغنية ويقوم بتحميلها على جهازه المحمول لسماعها خارج المنزل أو في السيارة. ما سبق يبرز ظاهرة معيبة في من يزعم أنه “فنان” ثم يلجأ لتغطية عجزه عن الإبداع بسرقة نجاحات غيره ونسبها لنفسه. قد تتشعب المشكلة أحيانا حتى تعجز عن إثبات من سرق من، فقد تجد لحناً يتداوله أكثر من سارق كل عن الآخر بينما يبقى المصدر الأصل الذي سُرق منه أول مرة مجهولاً. وليست السرقات مقتصرة على الألحان وأفكار الفيديو كليب بل أن اللطش قد يطال مشهداً كاملا من فيلم، وأحيانا الفيلم وقصته بكامل التفاصيل!

خذ لك جولة أخيرة:

[youtubeborder id="SQpqugu0__Y"]

تدوينة جديدة: لصوص أنيقون: السرقات العربية للأغاني والألحان ظهرت على موقع موج بلا شاطئ - مدونة محمد الهاشمي موج بلا شاطئ.

December 11, 2013

قراءة أولى في البيان الختامي لمجلس التعاون

هناك حزمة من الرسائل المتباينة في حدتها وجهها البيان الختامي للقمة الرابعة والثلاثين لمجلس التعاون الخليجي، الذي أعلن أمس في الكويت. وبالنظر إلى تعدد محاور هذه الرسائل، وصعوبة تحليلها في ورقة واحدة، يجدر أولاً تحليل انعكاس الصورة الكاملة للبيان على تلك القضايا، وعلى وضع العلاقات بين دول المجلس في ظل التوتر الواضح الذي شابها مؤخرا.

كان من أبرز ما ورد في البيان:

الترحيب بالاتفاق الإيراني مع دول 5+1 في جنيف حول برنامجها النووي.

هنا يبرز تراجع الموقف السعودي الذي كان معارضاً ومندداً بالتقارب الأمريكي الغربي مع إيران، وهو ما يبدو أنه تحصيل حاصل لما قابل ذلك من ترحيب وحفاوة من بعض دول المجلس بهذا الاتفاق فور إعلانه وتراجع البقية لاحقاً باستثناء السعودية.

التنديد باستمرار احتلال إيران بالجزر الإماراتية الثلاث والتأكيد على إيران بعدم التدخل في شؤون دول المنطقة وسيادتها.

نص هذه الرسالة تكرار للمطالبات نفسها بحق الإمارات في الجزر المحتلة في دورات سابقة للقمة. كما لا يعكس نص البيان ما تداولته تقارير حول اقتراب حدوث اتفاق بين الإمارات وإيران لاستعادة الجزر مقابل ضمان حق إيران في الملاحة البحرية على المياه المحيطة بها. وهو ما يعني أن الاتفاق ليس وارداً بعد، على الرغم من وضوح التحسن في العلاقات بين البلدين بعد اتفاق جنيف.

التأكيد على ضرورة تمكين حكومة انتقالية في سورية لا يكون نظام الأسد طرفاً فيها، واعتبار المجلس أن الائتلاف السوري هو الممثل الشرعي.

لا يعكس هذا البند أي جديد في الموقف الخليجي من نظام الأسد أو تعاونه مع الائتلاف السوري المعارض، لكن مع أنه موقف قديم سابق إلا أن تطبيقه على أرض الواقع لا يسير بالسرعة والوتيرة نفسها بين دولة خليجية وأخرى، ولا يدل نص البيان على أن واقعا ملموسا سيتغير في هذا الاتجاه.

الدعوة إلى انسحاب “كافة القوات الأجنبية” من سورية.

هذه الرسالة موجهة على الأرجح للأذرع الموالية لنظام الأسد وعلى الأخص حزب الله، لا لقوات “داعش” العامرة بغير السوريين، حيث أنها أتت في سياق إدانة نظام الأسد التي غلفت البنود المتعلقة بالشأن السوري. هذا يطرح استغرابا من عدم إبراز البيان أي تخوف من اتساع قوة القاعدة والتطرف في الأراضي السورية، أو إدانة الممارسات التي من شأنها تأجيج الدموية الطائفية في الإقليم ككل، مع أن عدة تقارير صحفية دولية أشارت إلى وجود ذلك التخوف عند دول الخليج أسوة بالمجتمع الدولي. ما يدلل على هذا الاستنتاج أن إدانة التفجيرات التي شهدتها لبنان كانت بلا لون ولا رائحة، لكن ربما –من باب حسن الظن- أن الإدانة الفضفاضة للعمل الإرهابي تدور في سياق عدم طأفنة الصراع وهو ما يحسب للمجلس.

رفض المجلس “التام للتدخلات الخارجية في شؤون مصر الداخلية”.

غير المطلع على تقنيات خطاب الدبلوماسية الدولية الراهن سيعتقد أن المجلس يدين دوله الأعضاء بهكذا بند، فمما لا شك فيه أن كل دول المجلس –مع استثناء عمان مبدئيا- ضالعة في الشأن المصري في مرحلة ما بعد ٢٥ يناير. لكن يبدو أن هذا البند يريد أن يحمل تحذيراً لتركيا ودول أخرى من محاولة التأثير على جدول أعمال المرحلة الانتقالية لما بعد مرسي، التي تدعمها دول المجلس –ما عدا قطر وعمان-.

الإشادة بجهود الرئيس اليمني عبدربه منصور ودعوة الفصائل السياسية اليمنية بإزالة العراقيل لتحقيق استقرار اليمن.

ليس هناك شك أن أكثر ما يعرقل مسيرة استقرار اليمن اليوم البقية الباقية من نظام علي عبدالله صالح في ظل بقاءه داخل اليمن واستمراره في توجيه حزبه ومُؤيديه طرفاً في الساحة السياسية، لكن دول المجلس لم تلمح بعد إلى حاجة اليمن إلى ساحة خالية من بقايا رئيس أسقطت شرعيته ثورة الشارع حتى يتحقق له الاستقرار، ما يعني أن وجهة النظر السعودية لا تزال هي السائدة على قرارات المجلس بخصوص “صالح” مقابل الموقف القطري، وإن كانت كل دول المجلس متفقة على ضرورة دعم نظام عبد ربه الجديد.

مطالبة إسرائيل بإيقاف التوسع الاستيطاني و”رفع الظلم” عن الشعب الفلسطيني.

كان هذا أخف بيانات المجلس وطأة على مرتكزات ملف القضية الفلسطينية، ويبدو أن هذا المحور تضاءلت أهميته بفعل تضخم الملفات الأمنية والسياسية الداخلية والإقليمية.

إنشاء جهاز للشرطة الخليجية، وقيادة عسكرية مشتركة، وأكاديمية للأمن الخليجي يكون مقرها في الإمارات.

تلك الإجراءات تكمل وتتمم بشكل رئيسي الاتفاقية الأمنية التي أبرمتها دول المجلس في نوفمبر ٢٠١٢، وتعني بصفة خاصة بملاحقة الخليجيين الخارجين عن القانون والنظام عند دخولهم لأي من الدول الأعضاء وتسليمهم لدولهم.

استكمال المشاورات حول الاتحاد الخليجي.

هذا الاتجاه الذي عارضته سلطنة عمان جملة وتفصيلا أكد على جديته في جدول أعمال المجلس ما سبقه من قرارات متعلقة بالتعاون الأمني والعسكري، ويبدو أن أي خلاف بين دول المجلس حول الاتحاد يتعلق بالشكليات والأدوار، لا بالتحديات والأسس الاستراتيجية المشتركة المبررة لضرورة قيام الاتحاد، وهو ما يعني أن الموقف العماني قد يتغير بحسب الضمانات التي يمكن للدول المؤيدة أن تقدمها لمسقط لتذليل المخاوف العمانية من نتائجه.

إجمالاً، يخلص الانطباع الأول على البيان إلى استنتاج أن دول مجلس التعاون الخليجي باتت تؤمن أكثر مما مضى بدور المنظومة في حفظ استقرارها الداخلي، لكن الملفات الخارجية وخصوصا تلك التي تلقي أثرها على الداخل لا تزال تعاني الخلافات الحادة بين عدد من الدول داخل المجلس. الأبرز في توجهات المجلس في القضايا الخارجية هو الاتفاق على قبول وضع إيران الجديد في المنطقة، ودور حكومة اليمن الانتقالية في خلق استقرار تحتاجه دول المجلس في اليمن، ويتزايد احتمال أن تكون قطر في طريقها للتعامل مع حكومة ما بعد ٣ يوليو في مصر بما يقربها من توجه دول المجلس الداعم لها وللعسكر.

*مقال منشور في صحيفة القدس العربي الصادر اليوم

http://www.alqudsalarabi.co.uk/?p=77176

تدوينة جديدة: قراءة أولى في البيان الختامي لمجلس التعاون ظهرت على موقع موج بلا شاطئ - مدونة محمد الهاشمي موج بلا شاطئ.

December 9, 2013

ديناصورات، نحن – تشارلز بوكوفسكي

*ترجمة: محمد الضبع

“في هذه القصيدة المسجّلة بصوته، يتنبّأ الشاعر الأمريكي تشارلز بوكوفسكي بنهاية الجنس البشري، يتعرّض للكثير من الإشارات الهامة التي تواجه إنسان القرن الأخير، دون اكتراث ودون أمل، فقط بالكثير من الفراسة المؤدية إلى العدم”

ولدنا هكذا

إلى هذا الحال

بينما وجوه الطباشير تبتسم

بينما السيدة. موت تضحك

بينما المصاعد تتحطّم

بينما مناظرٌ سياسيّة تتبدّد

بينما فتى أكياس المتجر يحمل شهادة جامعيّة

بينما الأسماك الدسمة تلفظ فرائسها الدسمة

بينما الشمس مقنّعة

لقد ولدنا هكذا

إلى هذا

إلى هذه الحروب المجنونة بحذر

إلى مشهد نوافذ الفراغ المكسورة في المصانع

إلى حانات لم يعد يتحدث فيها الناس إلى بعضهم

إلى معارك قبضات تنتهي بإطلاق الرصاص وإخراج السكاكين

ولدنا إلى هذا

إلى مستشفيات مكلّفة جدًا

لدرجة أنه من الأرخص أن تموت

إلى محامين يكلّفون الكثير

لدرجة أنه من الأرخص أن تعترف بأنك مذنب

إلى بلاد سجونها ممتلئة

وبيوت المساجين فيها مغلقة

إلى مكان فيه الحشود تحوّل المغفلين

إلى أبطال أثرياء

ولدنا إلى هذا

نسير ونعيش عبر هذا

نموت بسبب هذا

مخصيّون

فاسقون

محرومون

بسبب هذا

مخدوعون بهذا

مستخدمون بواسطة هذا

يتبوّل علينا بواسطة هذا

أصبحنا مجانين ومرضى بسبب هذا

أصبحنا عدوانيين

أصبحنا غير إنسانيين بسبب هذا

الأصابع تصل إلى الحلق

البندقيّة

السكّين

القنبلة

الأصابع تصل إلى إله لا يستجيب

الأصابع تصل إلى الزجاجة

الحبّة

المسحوق

ولدنا إلى هذا الموات الحزين

ولدنا إلى حكومة تحت الدين منذ ستين عامًا

والتي قريبًا لن تتمكن حتى من دفع فائدة هذا الدين

والبنوك ستحترق

المال سيصبح عديم الفائدة

ستكون هنالك مجازر مفتوحة دون عقوبة في الشوارع

ستكون هنالك أسلحة وعصابات جوّابة

الأثرياء والمختارون سيراقبون من منصّات الفضاء

جحيم دانتي سوف يُصنع ليبدو وكأنه حديقة لعب أطفال

وهناك سيكون الصمت الأكثر جمالًا

لم يُسمع مثله من قبل

من ذلك ولدنا

الشمس تختبئ هناك

بانتظار الفصل القادم.

تدوينة جديدة: ديناصورات، نحن – تشارلز بوكوفسكي ظهرت على موقع موج بلا شاطئ - مدونة محمد الهاشمي موج بلا شاطئ.

December 7, 2013

الأنبياء الكذبة:أزمة المثقف العربي المعاصر

كانت عينا الأديب الجزائري واسيني الأعرج تعكسان بريقاً باهراً شد كل انتباهي خلال ندوة حضرتها له، وهو يقول إن المثقف العربي يمر بأزمة لا يمكن أن يتنبأ بجدوى موقفه منها، فهو “جد مطالب بأن يتخذ موقفا مما يجري حوله، وبما أن الثورات والربيع العربي قائمان الآن وهناك ارتداد شديد عليهما، فإن أي موقف سيتبناه المثقف قد يرتد عليه بعد عشرين سنة من الآن بحسب مسار الأحداث، لأننا لا نعلم من سينتصر ومالذي سيثبت فشله، فأنت بموقفك من المعاصر تتعامل مع متغير، بعكس سهولة التعامل مع التاريخ باعتباره ثابتاً. لكنك لا تستطيع الهروب من اتخاذ موقف لأنه واجب أخلاقي”. حاولت أن أفسر بريق عيني الأعرج فلم أجد سوى احتمال أنه كان يقصد أن المواقف مهمة، لكن الإعلان عنها شيء آخر.

لست أعلم الكثير عن مواقف المثقفين العرب المعلنة مما يجري، لكنني علمت ما يكفي لأشمئز وأشك في جدوى أن يكون لي موقف أصلا. على العكس من ذلك، عرفت عن مواقف مثقفي الخليج أكثر، فصرت أكثر يقيناً في عدم جدوى اتخاذ أي موقف. لم يكن الهدف من بحثي في المواقف تلك أن أصنع صفين في مواجهة بعضهما واختار أن أقف مع أحدهما، بل كان الأهم في نظري أن أفهم ذرائع كل مثقف وأديب في اتخاذ موقفه، لأنني كنت حائراً في لجة الأحداث والانفعالات التي صاحبت كل ما جرى في مصر وسورية وليبيا وتونس والبحرين واليمن. حيرتي لم يكن يدفعها اختلاج سؤال “ما هو حق وما هو باطل؟”، بل كان أكثر ما يؤرقني سؤال “ماذا بعد أن نتخذ الموقف؟” و”أي المواقف يرضي ضميري وإنسانيتي؟”، وهو ما يتفق مع رأي علي شريعتي في مسؤولية المثقف، من أنها شبيهة بمسؤولية الرسل والأنبياء، وأنها تعنى بالظروف أولاً، وتهدف إلى خلق رؤى ومبادئ جديدة يمكنها تحسين الأوضاع لحين انتصار الحق وزهوق الباطل نهائيا. ثم أنني ومن جانب آخر لا أزال أشك أن كل مثقف نعرفه هو مثقف بالمفهوم، فكما أن هناك “أنبياء كذبة” كما قال السيد المسيح عليه السلام، فإن هناك أضعافاً من المثقفين الكذبة.

إن “المثقف” لقب لم يعد وساماً يقلده النقاد والقراء لمن لامس وجدانهم، بل أنه في غالب الأحيان، وسام اعتراف من الحكومات والمؤسسات تصنع استحقاقه المصالح بمن يجب في نظرها أن يكون خير من يمثل النخبة المجتمعية. وبالعودة إلى ذرائعية المواقف، فإن هشاشة الحق والباطل تتضح أكثر فأكثر. إن أكثر من يمثلون النخبة في وسائل الإعلام يتخذون وضعاً يحتمه دفء كرسي المنبر الذي يتحدثون منه، وتجد أن المثقف الذي تستضيفه القناة الفلانية يعكس ما تريد لمتابعيها سماعه، فيصبح رأي المثقف وموقفه مهماً بحسب موافقته لتوجهات المنبر، أو على الأقل خدمته لإثبات قوتها، لا لأن موقفه يستحق النظر.

هذا التمايز المتحيز الذي بات يبرز صورة هذا المثقف أو ذاك ليس جديداً، وقد وصفه جورج طرابيشي بموقف “الرضة” التي تختلف عن الصدمة (الإيجابية) التي يتعرض لها المجتمع عند حدوث أمر جلل. يرى طرابيشي أن العرب تعرضوا لرضة أمرضت الوعي الجمعي العربي وخطابه بعد هزيمة العرب عام 1967، وهو ما أراه يحدث الآن بعد “الربيع” الذي لم يستطع بعد إقناع الغالبية أنه “حق”. ولا شك أن الفيلسوف الاجتماعي بورديو كان محقاً عندما اعتبر أن المثقفين ليسوا ملائكة، وأن لهم مصالح واستراتيجيات هيمنة وإرادات قوة أسوة بأقل الأفراد وعيا.

الأمر يبدو أسوأ عندما نتحدث عن الأمثلة، ويبرز في أهمها موقف الكاتب المصري علاء الأسواني مما يحدث في بلاده الآن. بل أنه بات من المثير للسخرية أن تقتبس عن الأسواني جملة قالها بعد ثورة ٢٥ يناير المصرية، ثم تدحضها وتدينها باقتباس آخر للأسواني نفسه خلال خصومته مع حكم الإخوان وتأييده لأحداث ٣ يوليو الماضي. أيضا يتكرر الأمر في موقف الشاعر الشعبي أحمد فؤاد نجم الذي فارق الحياة قبل يومين، وكذلك في موقف دريد لحام مما يجري في سورية، وغيرهم كثير. الشاهد في تلك الأمثلة أنها تعكس تبدلا في المبادئ ينعكس في صورة تضاد في المواقف بين الحين والآخر. وهذا الأمر يبرز تطوراً نوعياً لما عُرف بمواقف مثقفي أوروبا من النازية في الحرب العالمية الثانية، وكان من أشهرها الخصام المحتدم الذي كان يدور بين ألبير كامو وجان بول سارتر خلال أربعينيات القرن الماضي. يبرز جليا في خصام سارتر وكامو أن لخلفيتهما الاجتماعية دور كبير في مواقفهما، فسارتر كان برجوازيا أما كامو فنشأ في أسرة فرنسية متواضعة عاشت في الجزائر، وبينما كان سارتر يرى نفسه فيلسوفاً فقد كان يرى كامو نفسه فناناً، وأنه “يفكر وفق الكلمات، وليس وفق الأفكار”، وهو ما يفسر الكثير حول كل موقف لهما على حدة بدءا من الشيوعية السوفييتية وحتى الثورة الجزائرية ضد استعمار بلادهما.

أما في حال الأمثلة العربية التي أسلفت ذكرها، فإنك لن تجد قالبا اجتماعيا أو دينيا أو فكريا واحداً يمكنه تفسير وتبرير المواقف، فضلا عن محاولة تصنيفها. ولعل أبسط تفسير يمكن إيجاده دون عناء، يكمن في المصلحة الخاصة، واتصال الموقف بتحقيقها أو حمايتها من الانهيار. قد يقول قائل إن الخوف أقوى من كل شيء، وهو محق جزئياُ لأن الخوف يُرى في المعاصر ولا يمكن تلمسه في صفحات التاريخ إلا نادراُ، لكنني أختلف معه أيضا لأن الخوف هو أشهر ذرائع حماية المصالح، عدا أنه ليس خياراً موفقا غالبا فهو لا يمنع الخطر بشكل نهائي.

قد يسأل سائل، عن موقف واسيني الأعرج المعلن الذي قال إنه يجب اتخاذه، وبرز في تصريحه الصحفي بـ”زيف الثورات العربية”، لكن حديثه في الندوة التي حضرتها من أنه قد يصبح خائناً في نظر الناس لو انتصرت الثورات لو أنه لم يؤيدها، أبان أن “في فمه ماء” كسائر الغالبية العظمى من المثقفين المعاصرين.

من المهم الإقرار أن الخوف ليس وحده ما يمنع من الكلام، وكذلك المصلحة. كثير من الأشياء لا يجب قولها لأن أحدا لن يسمعها كما يجب، ومما لا شك فيه أن من يسمع زقزقة عصفور في منتصف الليل سيصدم كثيراً، بعكس لو أن ذلك حدث بعد طلوع الشمس. المشكلة هنا ليست في العصفور بل في مزاجك وأنت تسمعه. لكن من المهم أن يبقى العصفور محتفظاً بصوته حتى الصباح، وأن يستمر في إيمانه أن الزقزقة شيء جميل، مادام من على غصن شجرة، لا من داخل قفص.

*مقال منشور في صحيفة القدس العربي اللندنية بتاريخ ٤-١٢-٢٠١٣

http://www.alquds.co.uk/?p=110426

تدوينة جديدة: الأنبياء الكذبة:أزمة المثقف العربي المعاصر ظهرت على موقع موج بلا شاطئ - مدونة محمد الهاشمي موج بلا شاطئ.