Nabila Budayana's Blog, page 4

December 3, 2016

Jurnal Pesiar Lembar Pertama

"Tahu nggak, orang Indonesia yang sudah pernah cruise berapa persen?" Kami menggeleng sekaligus ingin tahu. "Nol koma nol nol sekian persen."

Tampaknya memang belum banyak yang menjadikan cruise sebagai pilihan cara berlibur. Mahal? Relatif. ***

Menjelang akhir bulan November ini, Bu Ade bersama Big A, dan Little A mengajak saya serta dalam perjalanan mereka ke Singapura. Bahkan sudah terbit tulisan lengkapnya di web Traveling Precils. Tapi kali ini mereka tak menjelajah daratan seperti biasanya, justru terapung-apung di lautan. Pesiar!

Nah, karena saya turut bersama mereka kali ini, sebelum berangkat, Bu Ade membagi info mulai itinerary hingga rujukan akun media sosial beberapa pesohor yang juga melakukan perjalanan dengan kapal yang sama. Itu berguna sekali, karena belum pernah melakukan cruise sebelumnya, saya belum bisa membayangkan bagaimana dan apa saja yang akan dilakukan di atas kapal. Begitu baca dokumen itinerary-nya, saya agak tercengang. Selain kegiatan di darat, lebih banyak kolom yang menyebutkan untuk menikmati fasilitas di dalam kapal. Saya jadi bertanya-tanya, memangnya seberapa banyak fasilitas di atas kapal? Pertanyaan disimpan, kaki dilangkahkan.

Kami menumpang kapal Mariner of The Seas milik Royal Caribbean. Karena ia bertolak tanggal 21 November 2016 sore dari Marina Bay Cruise Centre (MBCC), kami mesti menuju Singapura terlebih dulu. Tak ada kendala berarti dalam perjalanan menuju Singapura. Garuda mengantar kami dengan mulus. Begitu tiba di Changi Airport, kami semua pasang mata, mencari papan nama bertuliskan nama Bu Ade. Karena ada kesalahan penulisan nama dari pihak travel, jadi sempat ada adegan saling tunggu dan tebak-tebakan. Begitu menemukan orang yang menjemput, kami dibawa bertemu dengan rombongan asal Indonesia lain yang juga telah berdatangan. Mereka rata-rata berprofesi sebagai blogger atau vlogger asal Jakarta dan Medan. Mas Febrian, Mas Jovian, Mas Indra, Mbak Tysca, dan Mbak Dame. Hampir bersepuluh, kami langsung dibawa menuju MBCC, karena kapal akan segera bertolak. Begitu mendekati area MBCC, dari jendela mobil, dilatarbelakangi langit abu yang mendung, Mariner of The Seas merapat dengan gagah. Kami sibuk mengagumi betapa besarnya ukuran kapal yang akan kami tumpangi!

sebagian kapal dari samping ketika merapat di MBCC

sebagian kapal dari samping ketika merapat di MBCC

Makin semangat, kami pun menjejak gedung MBCC. Dari luarnya saja sudah terlihat betapa sibuk tempat ini. Di beberapa sisi terlihat koper-koper bertumpuk warna-warni yang sudah akan dibawa masuk ke dalam kapal, hilir-mudik penumpang, petugas, dan riuh percakapan berbagai bahasa. Kami mendapat briefing singkat tentang kapal, tag bagasi, hingga nomor kamar dari Pak Andi (staf Royal Caribbean Jakarta). Di sini kami juga mesti menandatangani dan mengisi beberapa formulir. Seperti formulir tentang kesehatan, hingga sistem pembayaran di atas kapal yang akan digunakan. Tak lama, kami sudah harus memasang tag pada barang bawaan, dan menyerahkan pada pos bagasi, di mana barang-barang bawaan penumpang dikumpulkan. Ketika itu pula, kami baru menemui dua anggota grup Indonesia yang lain, Mak Gondut dan Mbak Atid asal Bandung yang datang secara terpisah.

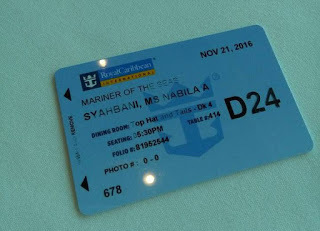

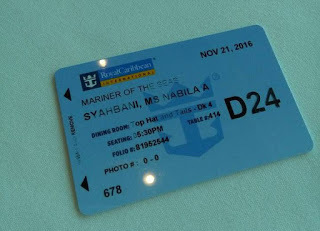

Meski terlihat riuh, sejak parkir mobil, bagasi, check-in, hingga imigrasi, para petugas tampak tangkas dan sigap melayani calon peserta cruise. Nyaris serupa dengan proses check-in dan boarding pesawat, kami juga harus melewati scan keamanan, karena kapal sudah menetapkan daftar barang apa saja yang tak boleh dibawa masuk ke dalam kapal. Kemudian kami mesti mengantre untuk check-in. Meski antrean panjang, namun petugas di balik meja check-in berjajar puluhan orang. Kami mengantre sepaket dengan teman sekamar. Dari balik meja, petugas memastikan nama, mengambil foto diri kami, dan memproses beberapa dokumen. Saat itu juga, dalam hitungan menit, kami sudah bisa mendapatkan sea pass card kami masing-masing. Sea pass card ini yang jadi "kartu serba bisa" kami di atas kapal. Kelar check-in, kami harus melewati counter imigrasi, karena begitu kapal berlayar, kami akan berlayar meninggalkan Singapura. Meski harus mengantre berkali-kali, namun ketertiban, sistem, dan pelayanan yang baik membuat antre tak terasa terlalu lama.

sea pass card

sea pass card

Akhirnya kami berada di sisi terdekat dengan kapal ketika melewati lorong menuju kapal. Dari samping, kapal ini terlihat semakin raksasa. Sebelum boarding, sea pass card kami di scan satu persatu. Petugas tampaknya benar-benar menjaga keamanan kapal. Bahkan sebelum kami melewati proses scan sea pass card pun, kami diminta menunjukkan beberapa kali di antrean proses. Begitu masuk ke dalam, interior mewah menyambut. Mengingatkan dengan satu-satunya referensi pesiar sepanjang masa : Titanic.

Royal Promenade, area "down town" kapal

Royal Promenade, area "down town" kapal

lorong lift

lorong lift

Melihat sekilas penumpang, memang cukup jarang orang Indonesia terlihat. terhitung hanya beberapa kali saya mendengar percakapan dalam Bahasa Indonesia di dalam kapal. Sepertinya Singapura, Korea, dan wajah-wajah India banyak mendominasi. Bicara tentang keberagaman, saya punya pengalaman menarik. Karena sangat jarang perempuan berhijab di dalam kapal, jadi ketika bertemu dengan sesama pengguna hijab, kami beberapa kali berkontak mata, bahkan menyapa. Ketika di dalam lift, misalnya. Saya sudah di dalam lift yang penuh ketika ada serombongan keluarga muslim yang masuk ke dalam lift. Beberapa perempuan dan laki-laki paruh baya dengan seorang nenek berkursi roda. Begitu beranjak masuk, mereka mengucapkan good morning pada orang-orang di lift, dan menambahkan Assalamualaikum karena melihat saya terselip di antara mereka. Kami pun mengobrol singkat. Mereka bertanya asal saya, dan heran bagaimana setelah beberapa hari di atas kapal yang sama mereka jarang melihat saya. Lain lagi, ketika bertemu sebuah keluarga di lift dan saya mesti merangsek karena turun lebih dulu, seorang ibu berjilbab menepi memberi jalan dan memegang lengan saya hangat sambil memanggil "Adik". Namun justru keberagaman ras dalam satu kapal itu yang menarik. Saling menyapa tanpa mengenal sebelumnya, atau mengobrol ketika bertemu di shore excursion. Saya sempat mendengar curhatan seorang bapak asal Singapura yang berkisah tentang pengalaman dinner kemarin malam ketika kami mesti mengenakan pakaian formal, atau seorang ibu dengan dua anak yang baik hati berbagi meja breakfast-nya dengan kami, sekaligus menawarkan mengambilkan gambar kami dengan kamera. Meski berbagai macam latar belakang kultur, namun saya sangat jarang melihat ketidaktertiban maupun perilaku buruk. Semua orang tertib mengikuti aturan demi kenyamanan bersama.

Kami dipersilakan untuk makan siang terlebih dahulu begitu tiba menjejak kapal. Lokasinya di Windjammer deck 11. Resto dengan sistem buffet yang sifatnya casual. Di sinilah pada akhirnya tempat makan yang paling sering kami kunjungi, baik untuk sarapan maupun makan siang. Jenis makanannya bermacam-macam. Mulai salad hingga sea food, mulai buah-buahan hingga yogurt. Di Windjammer juga semua orang berdatangan. Sesekali kami berpapasan dengan kru kapal yang juga mengambil makanan. Jika kursi sudah penuh, biasanya akan diumumkan himbauan untuk bergantian meja dengan tamu yang lain. Pelayanan ruang makan ini juga memuaskan. Piring kotor cepat diambil, meja segera dibersihkan, waiter berkeliling membagikan minuman dan mengatur agar semua orang mendapat tempat, makanan cepat kembali terisi, lantai cepat dibersihkan, layanan hand sanitizer di pintu masuk, dan lain sebagainya. Setelah beberapa kali ke mari, kami bisa membaca satu pola. Karena selalu ramai, dan akan cukup susah mencari kursi kosong, mesti datang di awal waktu makan. Jika beruntung, bisa dapat posisi dekat jendela yang bisa langsung dapat view laut luas. Di hari terakhir malah Mbak Dame, Mbak Atid, Mak Gondut, dan saya bisa menikmati sunrise dari meja makan kami. Siapa yang bisa menolak pemandangan laut, matahari terbit, makanan enak, dan obrolan hangat? :)

sebagian area Windjammer

sebagian area Windjammer

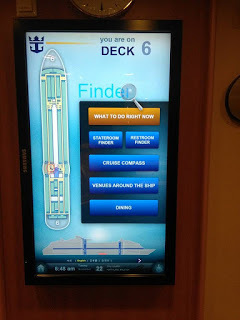

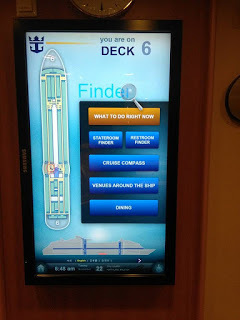

Pak Andi mengajak kami berkeliling untuk mengenalkan fasilitas-fasilitas di dalam kapal. 14 deck (lantai) dengan begitu banyak tempat dan fasilitas awalnya membuat kami cukup bingung. Mulai berbagai macam restoran, pusat kebugaran, sports area, theatre, bioskop mini, area ice skating, area pertokoan dan cafe, bahkan kapel untuk kepentingan pernikahan, hingga helipad. Penumpang sangat dimanjakan fasilitas. Tapi benar kata Pak Andi, dalam beberapa hari kami sudah bisa cukup hapal lokasi-lokasi tersebut. Sarapan di deck 11, makan malam di deck 4, kolam renang di deck 11, cafe 24 jam di deck 5, perpustakaan di deck 7, dan lain sebagainya. Tapi sangat wajar lupa atau tersesat. Untuk mengatasinya, Mariner of The Seas menyediakan sebuah layar sentuh besar di hampir tiap deck di area lift. Di situ siapa pun bisa mengakses informasi event harian, jalan menuju kamar dan rest room, lokasi-lokasi fasilitas yang dituju, dan bermacam lainnya. Misalnya, dari stateroom deck 6, saya ingin menuju kolam renang. Tinggal sentuh beberapa tombol pilihan, di peta kapal, akan terlihat posisi kita dan garis titik-titik merah yang menunjukkan rute mana yang harus kita ambil untuk menuju lokasi tujuan. Sangat membantu. Untuk orang tua dan pengguna kursi roda pun kapal ini sangat ramah. Di sepanjang lorong kamar disediakan handle sepertinya halnya di rumah sakit, dan jalur-jalur khusus yang selalu ada untuk pengguna kursi roda.

Layar sentuh yang mudah ditemukan

Layar sentuh yang mudah ditemukan

Layar sentuh menunjukkan posisi dan rute menuju tujuan

Layar sentuh menunjukkan posisi dan rute menuju tujuan

perpustakaan

perpustakaan

Masih ada waktu sebelum drill, kami dipersilakan untuk memasukkan barang ke dalam kamar terlebih dahulu. Begitu tiba di lorong panjang kamar, koper-koper bawaan kami sudah tersedia di depan setiap pintu kamar. Scan kartu, begitu masuk ke dalam kamar, kami langsung sibuk fokus dengan balkon. Begitu membuka pintu geser antara kamar dengan balkon, langsung terlihat view laut lepas! Tanpa kami sadari ternyata kapal sudah berjalan menuju Port Klang untuk shore excursion Kuala Lumpur keesokan hari. Guncangan nyaris tidak terasa, karena kapal tak melaju terburu. Sepertinya kapal memang disengaja melaju perlahan untuk menjaga kenyamanan penumpang menikmati fasilitas di dalam kapal. Membaca beberapa artikel, kebanyakan kapal pesiar memang sudah menggunakan stabilisizer dan badan kapal yang besar meminimalkan guncangan. Namun, tidak menutup kemungkinan memang kita mengalami motion sickness. Tapi apa yang perlu dikhawatirkan jika ada obat dan fasilitas kapal yang bisa dinikmati. Bahkan sebagian besar penumpang adalah lansia dan anak-anak yang bisa beraktifitas lancar tanpa gangguan.

Di setiap kamar dibagikan setiap hari Cruise Compass (semacam buletin harian) yang menginfokan semua fasilitas kapal hari itu. Jam makan pagi-siang-malam untuk tiap restoran, event-event khusus yang diadakan hari itu, penawaran-penawaran tertentu, selipan agenda umum esok hari, bahkan hingga info waktu sunrise, sunset, hingga weather forecast. Cruise Compass jadi panduan untuk dibawa ke mana-mana. Biasanya sepulang dari makan malam, room attendant sudah merapikan kamar dan meletakkan cruise compass dan edaran lainnya di atas tempat tidur untuk memastikan penumpang melihatnya.

Baru rehat sejenak, pengeras suara yang dipasang di penjuru kapal mengumumkan bahwa sudah saatnya drill (simulasi evakuasi di saat darurat). Di proses ini, seluruh penumpang diwajibkan ikut serta tanpa kecuali. Bahkan awak kapal mengumumkan bahwa proses ini diatur secara hukum. Awak kapal bersungguh-sungguh dalam proses simulasi. Room attendant mengetuk dan mengecek satu per satu kamar penumpang untuk memastikan bahwa semua orang sudah berkumpul ke titik kumpul evakuasi. Kamar yang sudah kosong, diberikan tanda kartu merah dengan keterangan "evacuated" pada lubang kartu. Kami semua bergegas menuju titik evakuasi yang telah ditentukan. Di ujung tangga tiap deck ada beberapa petugas yang membantu memeriksa sea pass card kami, kemudian menunjukkan di deck mana kami mesti berkumpul. Kesungguhan awak kapal belum berakhir. Masih ada petugas yang melakukan scan kartu untuk mendata para penumpang yang telah mengikuti drill. Kami berbaris. Anak-anak berbaris di bagian depan dan diberikan gelang berwarna merah untuk usia-usia tertentu. Gelang plastik itu wajib dikenakan terus menerus hingga cruise usai. Titik evakuasi memang diatur pada deck di mana life jacket dan sekoci tersedia. Setelah semua berbaris, beberapa petugas memeragakan cara penggunaan life jacket. Setelah itu drill usai, penumpang bisa kembali beraktifitas di kapal.

Makan malam ternyata menjadi agenda paling menyenangkan untuk saya selama di kapal. Kenapa? karena semua orang berkumpul dan mengobrol hangat. Di tiap sea pass card, sudah tertulis di mana kami bisa makan malam. Grand dining room dibagi menjadi tiga deck untuk menampung seluruh penumpang. Grup indo kebagian di Top Hat and Tails deck 4. Kami terbagi menjadi dua meja. Saya semeja dengan Bu Ade, Big A, Little A, Mak Gondut dan Mbak Atid. Perempuan-perempuan dari berbagai rentang usia. Anak-anak hingga lansia. Apa saja obrolannya? Macam-macam. Mulai mengomentari makanan, atau sekadar candaan. Waiter meja kami, Xiaolong asal China dan asistennya, Pak Igede asal Bali. Di hari pertama, saya melewatkan parade karakter dreamworks dan terhalang banyak orang yang ingin menonton lebih dekat. Akhirnya saya putuskan untuk pergi ke ruang makan lebih dulu. Ternyata saya orang pertama yang hadir. Xiaolong dan Pak Gede menyambut saya. Menarikkan kursi dan melebarkan sapu tangan. Untuk dinner, memang semua bersistem ala carte. Karena yang lain belum datang, saya diajak mengobrol oleh Pak Gede disela dirinya yang menawarkan roti hangat. Pak Gede rupanya baru sebulan bekerja di Mariner of The Seas, sejak menurutnya sudah tak ada lapangan kerja yang cocok lagi di Bali. Sementara anak-anaknya membutuhkan biaya untuk sekolah. Sosok dan cerita Pak Gede menarik. Dan hingga hari terakhir, saya masih suka mengobrol dengan Pak Gede di sela dinner.

Setelah makan malam, kami menonton pertunjukkan ice skating Under The Big Top. Lokasinya di Studio B decks 3 dan 4. Saya cukup penasaran dengan pertunjukan di atas kapal. Apakah akan sebagus di darat? Ternyata Under The Big Top cukup menarik. Penampil prima dan terlihat pertunjukan terkonsep dengan baik. Dalam sekali pertunjukan, mereka memainkan beberapa tema cerita. Tujuannya, agar sebanyak mungkin audiens merasa terhubung dengan tema-tema tersebut. Mulai tema berbagai bangsa, badut untuk anak-anak, hingga romansa. Atraksi-atraksi yang disajikan pun tak melulu satu arah. Penonton diajak interaktif dengan bertepuk tangan, menjadi bagian pertunjukan, hingga penampil yang memercikkan air dan berinteraksi dengan audiens di tengah pertunjukan.

Hebatnya, saya rasa awak kapal, baik di ruang makan hingga penampil membawa spirit yang serupa. Semua berusaha "merangkul" dan membantu penumpang untuk menikmati waktu cruise mereka.

Tampaknya memang belum banyak yang menjadikan cruise sebagai pilihan cara berlibur. Mahal? Relatif. ***

Menjelang akhir bulan November ini, Bu Ade bersama Big A, dan Little A mengajak saya serta dalam perjalanan mereka ke Singapura. Bahkan sudah terbit tulisan lengkapnya di web Traveling Precils. Tapi kali ini mereka tak menjelajah daratan seperti biasanya, justru terapung-apung di lautan. Pesiar!

Nah, karena saya turut bersama mereka kali ini, sebelum berangkat, Bu Ade membagi info mulai itinerary hingga rujukan akun media sosial beberapa pesohor yang juga melakukan perjalanan dengan kapal yang sama. Itu berguna sekali, karena belum pernah melakukan cruise sebelumnya, saya belum bisa membayangkan bagaimana dan apa saja yang akan dilakukan di atas kapal. Begitu baca dokumen itinerary-nya, saya agak tercengang. Selain kegiatan di darat, lebih banyak kolom yang menyebutkan untuk menikmati fasilitas di dalam kapal. Saya jadi bertanya-tanya, memangnya seberapa banyak fasilitas di atas kapal? Pertanyaan disimpan, kaki dilangkahkan.

Kami menumpang kapal Mariner of The Seas milik Royal Caribbean. Karena ia bertolak tanggal 21 November 2016 sore dari Marina Bay Cruise Centre (MBCC), kami mesti menuju Singapura terlebih dulu. Tak ada kendala berarti dalam perjalanan menuju Singapura. Garuda mengantar kami dengan mulus. Begitu tiba di Changi Airport, kami semua pasang mata, mencari papan nama bertuliskan nama Bu Ade. Karena ada kesalahan penulisan nama dari pihak travel, jadi sempat ada adegan saling tunggu dan tebak-tebakan. Begitu menemukan orang yang menjemput, kami dibawa bertemu dengan rombongan asal Indonesia lain yang juga telah berdatangan. Mereka rata-rata berprofesi sebagai blogger atau vlogger asal Jakarta dan Medan. Mas Febrian, Mas Jovian, Mas Indra, Mbak Tysca, dan Mbak Dame. Hampir bersepuluh, kami langsung dibawa menuju MBCC, karena kapal akan segera bertolak. Begitu mendekati area MBCC, dari jendela mobil, dilatarbelakangi langit abu yang mendung, Mariner of The Seas merapat dengan gagah. Kami sibuk mengagumi betapa besarnya ukuran kapal yang akan kami tumpangi!

sebagian kapal dari samping ketika merapat di MBCC

sebagian kapal dari samping ketika merapat di MBCCMakin semangat, kami pun menjejak gedung MBCC. Dari luarnya saja sudah terlihat betapa sibuk tempat ini. Di beberapa sisi terlihat koper-koper bertumpuk warna-warni yang sudah akan dibawa masuk ke dalam kapal, hilir-mudik penumpang, petugas, dan riuh percakapan berbagai bahasa. Kami mendapat briefing singkat tentang kapal, tag bagasi, hingga nomor kamar dari Pak Andi (staf Royal Caribbean Jakarta). Di sini kami juga mesti menandatangani dan mengisi beberapa formulir. Seperti formulir tentang kesehatan, hingga sistem pembayaran di atas kapal yang akan digunakan. Tak lama, kami sudah harus memasang tag pada barang bawaan, dan menyerahkan pada pos bagasi, di mana barang-barang bawaan penumpang dikumpulkan. Ketika itu pula, kami baru menemui dua anggota grup Indonesia yang lain, Mak Gondut dan Mbak Atid asal Bandung yang datang secara terpisah.

Meski terlihat riuh, sejak parkir mobil, bagasi, check-in, hingga imigrasi, para petugas tampak tangkas dan sigap melayani calon peserta cruise. Nyaris serupa dengan proses check-in dan boarding pesawat, kami juga harus melewati scan keamanan, karena kapal sudah menetapkan daftar barang apa saja yang tak boleh dibawa masuk ke dalam kapal. Kemudian kami mesti mengantre untuk check-in. Meski antrean panjang, namun petugas di balik meja check-in berjajar puluhan orang. Kami mengantre sepaket dengan teman sekamar. Dari balik meja, petugas memastikan nama, mengambil foto diri kami, dan memproses beberapa dokumen. Saat itu juga, dalam hitungan menit, kami sudah bisa mendapatkan sea pass card kami masing-masing. Sea pass card ini yang jadi "kartu serba bisa" kami di atas kapal. Kelar check-in, kami harus melewati counter imigrasi, karena begitu kapal berlayar, kami akan berlayar meninggalkan Singapura. Meski harus mengantre berkali-kali, namun ketertiban, sistem, dan pelayanan yang baik membuat antre tak terasa terlalu lama.

sea pass card

sea pass cardAkhirnya kami berada di sisi terdekat dengan kapal ketika melewati lorong menuju kapal. Dari samping, kapal ini terlihat semakin raksasa. Sebelum boarding, sea pass card kami di scan satu persatu. Petugas tampaknya benar-benar menjaga keamanan kapal. Bahkan sebelum kami melewati proses scan sea pass card pun, kami diminta menunjukkan beberapa kali di antrean proses. Begitu masuk ke dalam, interior mewah menyambut. Mengingatkan dengan satu-satunya referensi pesiar sepanjang masa : Titanic.

Royal Promenade, area "down town" kapal

Royal Promenade, area "down town" kapal lorong lift

lorong liftMelihat sekilas penumpang, memang cukup jarang orang Indonesia terlihat. terhitung hanya beberapa kali saya mendengar percakapan dalam Bahasa Indonesia di dalam kapal. Sepertinya Singapura, Korea, dan wajah-wajah India banyak mendominasi. Bicara tentang keberagaman, saya punya pengalaman menarik. Karena sangat jarang perempuan berhijab di dalam kapal, jadi ketika bertemu dengan sesama pengguna hijab, kami beberapa kali berkontak mata, bahkan menyapa. Ketika di dalam lift, misalnya. Saya sudah di dalam lift yang penuh ketika ada serombongan keluarga muslim yang masuk ke dalam lift. Beberapa perempuan dan laki-laki paruh baya dengan seorang nenek berkursi roda. Begitu beranjak masuk, mereka mengucapkan good morning pada orang-orang di lift, dan menambahkan Assalamualaikum karena melihat saya terselip di antara mereka. Kami pun mengobrol singkat. Mereka bertanya asal saya, dan heran bagaimana setelah beberapa hari di atas kapal yang sama mereka jarang melihat saya. Lain lagi, ketika bertemu sebuah keluarga di lift dan saya mesti merangsek karena turun lebih dulu, seorang ibu berjilbab menepi memberi jalan dan memegang lengan saya hangat sambil memanggil "Adik". Namun justru keberagaman ras dalam satu kapal itu yang menarik. Saling menyapa tanpa mengenal sebelumnya, atau mengobrol ketika bertemu di shore excursion. Saya sempat mendengar curhatan seorang bapak asal Singapura yang berkisah tentang pengalaman dinner kemarin malam ketika kami mesti mengenakan pakaian formal, atau seorang ibu dengan dua anak yang baik hati berbagi meja breakfast-nya dengan kami, sekaligus menawarkan mengambilkan gambar kami dengan kamera. Meski berbagai macam latar belakang kultur, namun saya sangat jarang melihat ketidaktertiban maupun perilaku buruk. Semua orang tertib mengikuti aturan demi kenyamanan bersama.

Kami dipersilakan untuk makan siang terlebih dahulu begitu tiba menjejak kapal. Lokasinya di Windjammer deck 11. Resto dengan sistem buffet yang sifatnya casual. Di sinilah pada akhirnya tempat makan yang paling sering kami kunjungi, baik untuk sarapan maupun makan siang. Jenis makanannya bermacam-macam. Mulai salad hingga sea food, mulai buah-buahan hingga yogurt. Di Windjammer juga semua orang berdatangan. Sesekali kami berpapasan dengan kru kapal yang juga mengambil makanan. Jika kursi sudah penuh, biasanya akan diumumkan himbauan untuk bergantian meja dengan tamu yang lain. Pelayanan ruang makan ini juga memuaskan. Piring kotor cepat diambil, meja segera dibersihkan, waiter berkeliling membagikan minuman dan mengatur agar semua orang mendapat tempat, makanan cepat kembali terisi, lantai cepat dibersihkan, layanan hand sanitizer di pintu masuk, dan lain sebagainya. Setelah beberapa kali ke mari, kami bisa membaca satu pola. Karena selalu ramai, dan akan cukup susah mencari kursi kosong, mesti datang di awal waktu makan. Jika beruntung, bisa dapat posisi dekat jendela yang bisa langsung dapat view laut luas. Di hari terakhir malah Mbak Dame, Mbak Atid, Mak Gondut, dan saya bisa menikmati sunrise dari meja makan kami. Siapa yang bisa menolak pemandangan laut, matahari terbit, makanan enak, dan obrolan hangat? :)

sebagian area Windjammer

sebagian area WindjammerPak Andi mengajak kami berkeliling untuk mengenalkan fasilitas-fasilitas di dalam kapal. 14 deck (lantai) dengan begitu banyak tempat dan fasilitas awalnya membuat kami cukup bingung. Mulai berbagai macam restoran, pusat kebugaran, sports area, theatre, bioskop mini, area ice skating, area pertokoan dan cafe, bahkan kapel untuk kepentingan pernikahan, hingga helipad. Penumpang sangat dimanjakan fasilitas. Tapi benar kata Pak Andi, dalam beberapa hari kami sudah bisa cukup hapal lokasi-lokasi tersebut. Sarapan di deck 11, makan malam di deck 4, kolam renang di deck 11, cafe 24 jam di deck 5, perpustakaan di deck 7, dan lain sebagainya. Tapi sangat wajar lupa atau tersesat. Untuk mengatasinya, Mariner of The Seas menyediakan sebuah layar sentuh besar di hampir tiap deck di area lift. Di situ siapa pun bisa mengakses informasi event harian, jalan menuju kamar dan rest room, lokasi-lokasi fasilitas yang dituju, dan bermacam lainnya. Misalnya, dari stateroom deck 6, saya ingin menuju kolam renang. Tinggal sentuh beberapa tombol pilihan, di peta kapal, akan terlihat posisi kita dan garis titik-titik merah yang menunjukkan rute mana yang harus kita ambil untuk menuju lokasi tujuan. Sangat membantu. Untuk orang tua dan pengguna kursi roda pun kapal ini sangat ramah. Di sepanjang lorong kamar disediakan handle sepertinya halnya di rumah sakit, dan jalur-jalur khusus yang selalu ada untuk pengguna kursi roda.

Layar sentuh yang mudah ditemukan

Layar sentuh yang mudah ditemukan Layar sentuh menunjukkan posisi dan rute menuju tujuan

Layar sentuh menunjukkan posisi dan rute menuju tujuan perpustakaan

perpustakaan

Masih ada waktu sebelum drill, kami dipersilakan untuk memasukkan barang ke dalam kamar terlebih dahulu. Begitu tiba di lorong panjang kamar, koper-koper bawaan kami sudah tersedia di depan setiap pintu kamar. Scan kartu, begitu masuk ke dalam kamar, kami langsung sibuk fokus dengan balkon. Begitu membuka pintu geser antara kamar dengan balkon, langsung terlihat view laut lepas! Tanpa kami sadari ternyata kapal sudah berjalan menuju Port Klang untuk shore excursion Kuala Lumpur keesokan hari. Guncangan nyaris tidak terasa, karena kapal tak melaju terburu. Sepertinya kapal memang disengaja melaju perlahan untuk menjaga kenyamanan penumpang menikmati fasilitas di dalam kapal. Membaca beberapa artikel, kebanyakan kapal pesiar memang sudah menggunakan stabilisizer dan badan kapal yang besar meminimalkan guncangan. Namun, tidak menutup kemungkinan memang kita mengalami motion sickness. Tapi apa yang perlu dikhawatirkan jika ada obat dan fasilitas kapal yang bisa dinikmati. Bahkan sebagian besar penumpang adalah lansia dan anak-anak yang bisa beraktifitas lancar tanpa gangguan.

Di setiap kamar dibagikan setiap hari Cruise Compass (semacam buletin harian) yang menginfokan semua fasilitas kapal hari itu. Jam makan pagi-siang-malam untuk tiap restoran, event-event khusus yang diadakan hari itu, penawaran-penawaran tertentu, selipan agenda umum esok hari, bahkan hingga info waktu sunrise, sunset, hingga weather forecast. Cruise Compass jadi panduan untuk dibawa ke mana-mana. Biasanya sepulang dari makan malam, room attendant sudah merapikan kamar dan meletakkan cruise compass dan edaran lainnya di atas tempat tidur untuk memastikan penumpang melihatnya.

Baru rehat sejenak, pengeras suara yang dipasang di penjuru kapal mengumumkan bahwa sudah saatnya drill (simulasi evakuasi di saat darurat). Di proses ini, seluruh penumpang diwajibkan ikut serta tanpa kecuali. Bahkan awak kapal mengumumkan bahwa proses ini diatur secara hukum. Awak kapal bersungguh-sungguh dalam proses simulasi. Room attendant mengetuk dan mengecek satu per satu kamar penumpang untuk memastikan bahwa semua orang sudah berkumpul ke titik kumpul evakuasi. Kamar yang sudah kosong, diberikan tanda kartu merah dengan keterangan "evacuated" pada lubang kartu. Kami semua bergegas menuju titik evakuasi yang telah ditentukan. Di ujung tangga tiap deck ada beberapa petugas yang membantu memeriksa sea pass card kami, kemudian menunjukkan di deck mana kami mesti berkumpul. Kesungguhan awak kapal belum berakhir. Masih ada petugas yang melakukan scan kartu untuk mendata para penumpang yang telah mengikuti drill. Kami berbaris. Anak-anak berbaris di bagian depan dan diberikan gelang berwarna merah untuk usia-usia tertentu. Gelang plastik itu wajib dikenakan terus menerus hingga cruise usai. Titik evakuasi memang diatur pada deck di mana life jacket dan sekoci tersedia. Setelah semua berbaris, beberapa petugas memeragakan cara penggunaan life jacket. Setelah itu drill usai, penumpang bisa kembali beraktifitas di kapal.

Makan malam ternyata menjadi agenda paling menyenangkan untuk saya selama di kapal. Kenapa? karena semua orang berkumpul dan mengobrol hangat. Di tiap sea pass card, sudah tertulis di mana kami bisa makan malam. Grand dining room dibagi menjadi tiga deck untuk menampung seluruh penumpang. Grup indo kebagian di Top Hat and Tails deck 4. Kami terbagi menjadi dua meja. Saya semeja dengan Bu Ade, Big A, Little A, Mak Gondut dan Mbak Atid. Perempuan-perempuan dari berbagai rentang usia. Anak-anak hingga lansia. Apa saja obrolannya? Macam-macam. Mulai mengomentari makanan, atau sekadar candaan. Waiter meja kami, Xiaolong asal China dan asistennya, Pak Igede asal Bali. Di hari pertama, saya melewatkan parade karakter dreamworks dan terhalang banyak orang yang ingin menonton lebih dekat. Akhirnya saya putuskan untuk pergi ke ruang makan lebih dulu. Ternyata saya orang pertama yang hadir. Xiaolong dan Pak Gede menyambut saya. Menarikkan kursi dan melebarkan sapu tangan. Untuk dinner, memang semua bersistem ala carte. Karena yang lain belum datang, saya diajak mengobrol oleh Pak Gede disela dirinya yang menawarkan roti hangat. Pak Gede rupanya baru sebulan bekerja di Mariner of The Seas, sejak menurutnya sudah tak ada lapangan kerja yang cocok lagi di Bali. Sementara anak-anaknya membutuhkan biaya untuk sekolah. Sosok dan cerita Pak Gede menarik. Dan hingga hari terakhir, saya masih suka mengobrol dengan Pak Gede di sela dinner.

Setelah makan malam, kami menonton pertunjukkan ice skating Under The Big Top. Lokasinya di Studio B decks 3 dan 4. Saya cukup penasaran dengan pertunjukan di atas kapal. Apakah akan sebagus di darat? Ternyata Under The Big Top cukup menarik. Penampil prima dan terlihat pertunjukan terkonsep dengan baik. Dalam sekali pertunjukan, mereka memainkan beberapa tema cerita. Tujuannya, agar sebanyak mungkin audiens merasa terhubung dengan tema-tema tersebut. Mulai tema berbagai bangsa, badut untuk anak-anak, hingga romansa. Atraksi-atraksi yang disajikan pun tak melulu satu arah. Penonton diajak interaktif dengan bertepuk tangan, menjadi bagian pertunjukan, hingga penampil yang memercikkan air dan berinteraksi dengan audiens di tengah pertunjukan.

Hebatnya, saya rasa awak kapal, baik di ruang makan hingga penampil membawa spirit yang serupa. Semua berusaha "merangkul" dan membantu penumpang untuk menikmati waktu cruise mereka.

Published on December 03, 2016 23:01

October 28, 2016

Wajah Baru Cascade Trio dalam Bohemia

Di antara perkembangan positif yang terus menerus diusahakan oleh Cascade Trio, beberapa waktu lalu Danny Ceri (violin) meninggalkan formasi trio ini untuk melanjutkan pendidikan musik di Amerika. Namun Cascade hadir dengan wajah baru. Lidya Evania Lukito ditunjuk sebagai pengganti Danny, menemani Airin Efferin (piano) dan Ade Sinata (cello). Cascade versi baru mengunjungi Surabaya untuk pertamakalinya Sabtu lalu. 22 Oktober 2016 bertempat di Seraphim Music Studio. Mengangkat tema Bohemia, Cascade menampilkan tiga komposisi.

Pertunjukan dibuka dengan penampilan dari Eliezer Selwin Horman yang menggaungkan Fragmen milik Jaya Suprana. Meski beberapa bagian masih lepas dan kurang hidup, namun Eliezer mampu merampungkannya dengan utuh.

Kemudian, Cascade Trio muncul untuk membawakan Piano Trio No.4 in E Minor Op. 90, B. 166 (Dumky Trio) milik Antonin Dvorak. Kekompakan mereka, kejutannya, terlihat menyenangkan. Lidya sebagai personil baru dengan cepat menyesuaikan dan mengisi ruang yang ditinggalkan Danny. Ade memberikan pengantar sebelum komposisi dimainkan. Bahwa Dumky bermakna sebuah gagasan atau perenungan. Komposisi yang dibagi menjadi enam bagian akan kental dengan melodi yang kontras. Cascade memilih membawakan bagian 1,2 3, dan 6 (Lento Maestoso E minor and Major, Poco Adagio, Andante, dan Lento Maestoso C Minor and Major). Dibuka dengan forte yang menggugah, di bagian awal, cello dan violin mendominasi. setelah melodi-melodi gelap yang menyayat, audiens dibawa ke nuansa ceria dalam sekejap, ditunjukkan dengan volume dan rhytm yang berubah drastis. Meski begitu, Cascade tak begitu saja mengabaikan notasi-notasi lembut, mereka tetap tajam dan detail. Menggambarkan karakter komposisi yang penuh perenungan, namun tetap sesekali ceria. Ade berhasil menghidupkan komposisi dengan impresif.

Dua bagian dari Andante Con Moto milik Franz Schubert dibawakan oleh Cascade kemudian. Diawali dengan ketenangan yang sederhana. Audiens dibawa pada pergantian mood yang ekstrim di sepanjang komposisi kemudian.

Photo credit : instagram @pertemuanmusik

Photo credit : instagram @pertemuanmusik

Setelah intermission, Seraphim Wind Quintet yang diisi oleh Edith Claudia Atmadja (flute), Ivan Namara (Oboe), Albert Nathanael (Clarinet 1), Kevin Georgius Atmadja (Clarinet 2), Cosmas Sebastian Atmadja (Bassoon) membawakan Three Short Pieces milik Jacques Ibert. Komposisi yang menyenangkan itu mengharuskan masing-masing instrumen sahut menyahut satu sama lain. Di bagian awal, quintet ini bisa lebih baik dalam hal keselarasan. Di bagian kedua, komposisi terdengar lebih tenang, sederhana, dan quintet lebih padu. Jika komposisi diakhiri dengan lebih percaya diri, akan mampu lebih meninggalkan impresi pada audiens.

Cascade kembali untuk komposisi terakhir : Trio in G Minor (1855) milik Bedrich Smetana. Komposisi dari "Father of Czech Music" ini diciptakan karena kesedihan Smetana ketika putri pertamanya meninggal dunia. Airin Efferin memberikan pengantar bahwa komposisi ini merupakan perpaduan antara kemuraman dan harapan. Terdiri dari tiga bagian. Lidya membuka bagian pertama dengan berani membawa nuansa grande ke permukaan. Di bagian awal, kemuraman yang terasa terasa menghentak dengan kekecewaan. Di pertengahan kemudian disajikan ruang tenang seorang ayah yang mengingat memori tentang anak gadisnya. Ritmis tak bertahan seterusnya, karena disusul oleh kesan lelah dengan melodi yang jarang. Setelah didominasi melodi rapat secara kontinyu, dinamika pun terus berada "di atas". Kemampuan Lidya ditunjukkan dengan memanfaatkan ruang pertunjukannya dengan baik. Bagian kedua masih sama, hingga audiens diantar pada bagian akhir. Bagaimana Airin mengisyaratkan klu pada kedua partner-nya terlihat menyenangkan. Komposisi yang cukup panjang berpotensi membuat audiens lelah, namun cukup banyak atraksi membuatnya menjadi menarik. Di bagian penghujung, emosi audiens dibawa naik terus hingga meninggalkan akhir yang membekas.

Selepas menjalani lawatan ke beberapa negara untuk mengasah kemampuan trio, Cascade semakin kian menjanjikan untuk musik klasik Indonesia.

Pertunjukan dibuka dengan penampilan dari Eliezer Selwin Horman yang menggaungkan Fragmen milik Jaya Suprana. Meski beberapa bagian masih lepas dan kurang hidup, namun Eliezer mampu merampungkannya dengan utuh.

Kemudian, Cascade Trio muncul untuk membawakan Piano Trio No.4 in E Minor Op. 90, B. 166 (Dumky Trio) milik Antonin Dvorak. Kekompakan mereka, kejutannya, terlihat menyenangkan. Lidya sebagai personil baru dengan cepat menyesuaikan dan mengisi ruang yang ditinggalkan Danny. Ade memberikan pengantar sebelum komposisi dimainkan. Bahwa Dumky bermakna sebuah gagasan atau perenungan. Komposisi yang dibagi menjadi enam bagian akan kental dengan melodi yang kontras. Cascade memilih membawakan bagian 1,2 3, dan 6 (Lento Maestoso E minor and Major, Poco Adagio, Andante, dan Lento Maestoso C Minor and Major). Dibuka dengan forte yang menggugah, di bagian awal, cello dan violin mendominasi. setelah melodi-melodi gelap yang menyayat, audiens dibawa ke nuansa ceria dalam sekejap, ditunjukkan dengan volume dan rhytm yang berubah drastis. Meski begitu, Cascade tak begitu saja mengabaikan notasi-notasi lembut, mereka tetap tajam dan detail. Menggambarkan karakter komposisi yang penuh perenungan, namun tetap sesekali ceria. Ade berhasil menghidupkan komposisi dengan impresif.

Dua bagian dari Andante Con Moto milik Franz Schubert dibawakan oleh Cascade kemudian. Diawali dengan ketenangan yang sederhana. Audiens dibawa pada pergantian mood yang ekstrim di sepanjang komposisi kemudian.

Photo credit : instagram @pertemuanmusik

Photo credit : instagram @pertemuanmusikSetelah intermission, Seraphim Wind Quintet yang diisi oleh Edith Claudia Atmadja (flute), Ivan Namara (Oboe), Albert Nathanael (Clarinet 1), Kevin Georgius Atmadja (Clarinet 2), Cosmas Sebastian Atmadja (Bassoon) membawakan Three Short Pieces milik Jacques Ibert. Komposisi yang menyenangkan itu mengharuskan masing-masing instrumen sahut menyahut satu sama lain. Di bagian awal, quintet ini bisa lebih baik dalam hal keselarasan. Di bagian kedua, komposisi terdengar lebih tenang, sederhana, dan quintet lebih padu. Jika komposisi diakhiri dengan lebih percaya diri, akan mampu lebih meninggalkan impresi pada audiens.

Cascade kembali untuk komposisi terakhir : Trio in G Minor (1855) milik Bedrich Smetana. Komposisi dari "Father of Czech Music" ini diciptakan karena kesedihan Smetana ketika putri pertamanya meninggal dunia. Airin Efferin memberikan pengantar bahwa komposisi ini merupakan perpaduan antara kemuraman dan harapan. Terdiri dari tiga bagian. Lidya membuka bagian pertama dengan berani membawa nuansa grande ke permukaan. Di bagian awal, kemuraman yang terasa terasa menghentak dengan kekecewaan. Di pertengahan kemudian disajikan ruang tenang seorang ayah yang mengingat memori tentang anak gadisnya. Ritmis tak bertahan seterusnya, karena disusul oleh kesan lelah dengan melodi yang jarang. Setelah didominasi melodi rapat secara kontinyu, dinamika pun terus berada "di atas". Kemampuan Lidya ditunjukkan dengan memanfaatkan ruang pertunjukannya dengan baik. Bagian kedua masih sama, hingga audiens diantar pada bagian akhir. Bagaimana Airin mengisyaratkan klu pada kedua partner-nya terlihat menyenangkan. Komposisi yang cukup panjang berpotensi membuat audiens lelah, namun cukup banyak atraksi membuatnya menjadi menarik. Di bagian penghujung, emosi audiens dibawa naik terus hingga meninggalkan akhir yang membekas.

Selepas menjalani lawatan ke beberapa negara untuk mengasah kemampuan trio, Cascade semakin kian menjanjikan untuk musik klasik Indonesia.

Published on October 28, 2016 22:25

October 3, 2016

Menapak Musik dengan Usia : 59 Tahun Pertemuan Musik Surabaya

Usia yang panjang tidak membuat Pertemuan Musik Surabaya (PMS) berhenti mengenali diri. Di genap usia ke-59, PMS membagi kegembiraan dengan khalayak dengan mengadakan forum diskusi terkait refleksi di peringatan hari lahirnya. Diadakan di Surabaya dan Jakarta, Surabaya sebagai kota kelahirannya mendapat giliran pertama di tanggal 26 September 2016. Bertema "59 Tahun Pertemuan Musik : Mengulik Kepingan Sejarah Musik Indonesia", PMS ingin membawa semangat mengenal lebih dalam sejarah musik Indonesia pada generasi muda. Diikuti oleh sekitar dua puluh anak muda, diksusi berjalan santai, namun berbobot.

Erie Setiawan (Musikolog), Gema Swaratyagita (Musisi, Komposer), dan Musafir Isfanhari (Pengajar Musik, Musisi, Aktivis Musik) sebagai narasumber membagikan berbagai sudut pandang yang berbeda dengan Pertemuan Musik Surabaya sebagai benang merahnya.

Sebagai aktivis di Pertemuan Musik Surabaya dan Pertemuan Musik Jakarta, Gema Swaratyagita mendapat tongkat estafet Slamet Abdul Sjukur untuk melanjutkan keberlangsungan perkumpulan ini. Gema memberi materi singkat tentang sejarah berdirinya PMS di tahun 1957 hingga masa istirahatnya di tahun 1980an. Ditinggalkan selama 23 tahun, PMS masih mengibarkan slogannya "Kudjadikan Rakjatku Tjinta Musik" hingga saat ini. PMS terbentuk dengan diawali oleh Slamet Abdul Sjukur dan The Lan Ing sebagai sesama pianis yang baru saja lulus dari sekolah musik di Jogjakarta. Pertemuan itu menghasilkan inisiasi berupa ruang diskusi kecil yang dilakukan dari rumah ke rumah. Roeba'i yang bekerja di Surabaya Post turut berperan dalam menggaungkan kegiatan PMS. Di sela penjelasannya tentang sejarah PMS, Gema juga menunjukkan beberapa gambar dokumen lawas hitam-putih di mana berbagai aktivitas PMS di awal masa berdirinya dilakukan. Yang menarik, gambar-gambar itu diambil dari satu-satunya dokumen cetak yang diwariskan Slamet terkait PMS. Di dalamnya tercantum sedikit-banyak tentang bagaimana PMS berdiri, bahkan juga akhirnya terbentuklah LMI (Lembaga Musik Indonesia) sebagai lembaga pecahan PMS yang bergerak di bidang pendidikan musik.

Musafir Isfanhari, yang akrab dipanggil Pak Is, selaku aktivis musik senior di Surabaya menjelaskan tentang kondisi permusikan di Surabaya era tahun 50an, masa ketika PMS sedang memulai aktivitas awalnya. Beliau menyebutkan bahwa saat itu, bahkan mungkin hingga saat ini, musik klasik menjadi suatu hal yang eksklusif. Pak Is banyak menyorot tentang kondisi permusikan Surabaya di tahun 1950an, di mana musik Keroncong, dan Dangdut mendominasi di masyarakat. Sempat menjadi pengisi acara PMS di tahun 70an, Pak Is juga mengingat tentang LMI yang saat itu diakuinya sebagai tonggak sejarah pendidikan musik di Surabaya. Bahkan kurikulum susunan pengurus LMI masih digunakan hingga saat ini oleh Dinas Pendidikan Surabaya.

Sudut pandang yang dipilih Erie Setiawan berbeda. Ia mengupas identitas PMS sebagai sebuah organisasi. Bahwa PMS merupakan salah satu perkumpulan musik yang berdiri di masa pasca kolonial, yang berhasil meningkatkan derajat musik ke ranah ilmu pengetahuan dan spiritualitas individu dalam pemaknaan tentang musik, melalui acara-acara yang PMS adakan. Di akhir, Erie bahkan memberikan beberapa pertanyaan reflektif tentang seberapa krusial organisasi ini berdiri, dan kemanfaatannya bagi masyarakat hingga saat ini.

Seiring dengan usianya yang menjelang 60 tahun, PMS berencana mengadakan pembaruan kembali terhadap kelembagaan dan struktur kepengurusan secara hukum, dan menata kembali program kerja. Kiranya PMS bukan hanya sekadar warisan perkumpulan, namun juga merupakan semangat belajar dan berkarya dengan musik yang tak henti diwariskan lintas generasi.

Erie Setiawan (Musikolog), Gema Swaratyagita (Musisi, Komposer), dan Musafir Isfanhari (Pengajar Musik, Musisi, Aktivis Musik) sebagai narasumber membagikan berbagai sudut pandang yang berbeda dengan Pertemuan Musik Surabaya sebagai benang merahnya.

Sebagai aktivis di Pertemuan Musik Surabaya dan Pertemuan Musik Jakarta, Gema Swaratyagita mendapat tongkat estafet Slamet Abdul Sjukur untuk melanjutkan keberlangsungan perkumpulan ini. Gema memberi materi singkat tentang sejarah berdirinya PMS di tahun 1957 hingga masa istirahatnya di tahun 1980an. Ditinggalkan selama 23 tahun, PMS masih mengibarkan slogannya "Kudjadikan Rakjatku Tjinta Musik" hingga saat ini. PMS terbentuk dengan diawali oleh Slamet Abdul Sjukur dan The Lan Ing sebagai sesama pianis yang baru saja lulus dari sekolah musik di Jogjakarta. Pertemuan itu menghasilkan inisiasi berupa ruang diskusi kecil yang dilakukan dari rumah ke rumah. Roeba'i yang bekerja di Surabaya Post turut berperan dalam menggaungkan kegiatan PMS. Di sela penjelasannya tentang sejarah PMS, Gema juga menunjukkan beberapa gambar dokumen lawas hitam-putih di mana berbagai aktivitas PMS di awal masa berdirinya dilakukan. Yang menarik, gambar-gambar itu diambil dari satu-satunya dokumen cetak yang diwariskan Slamet terkait PMS. Di dalamnya tercantum sedikit-banyak tentang bagaimana PMS berdiri, bahkan juga akhirnya terbentuklah LMI (Lembaga Musik Indonesia) sebagai lembaga pecahan PMS yang bergerak di bidang pendidikan musik.

Musafir Isfanhari, yang akrab dipanggil Pak Is, selaku aktivis musik senior di Surabaya menjelaskan tentang kondisi permusikan di Surabaya era tahun 50an, masa ketika PMS sedang memulai aktivitas awalnya. Beliau menyebutkan bahwa saat itu, bahkan mungkin hingga saat ini, musik klasik menjadi suatu hal yang eksklusif. Pak Is banyak menyorot tentang kondisi permusikan Surabaya di tahun 1950an, di mana musik Keroncong, dan Dangdut mendominasi di masyarakat. Sempat menjadi pengisi acara PMS di tahun 70an, Pak Is juga mengingat tentang LMI yang saat itu diakuinya sebagai tonggak sejarah pendidikan musik di Surabaya. Bahkan kurikulum susunan pengurus LMI masih digunakan hingga saat ini oleh Dinas Pendidikan Surabaya.

Sudut pandang yang dipilih Erie Setiawan berbeda. Ia mengupas identitas PMS sebagai sebuah organisasi. Bahwa PMS merupakan salah satu perkumpulan musik yang berdiri di masa pasca kolonial, yang berhasil meningkatkan derajat musik ke ranah ilmu pengetahuan dan spiritualitas individu dalam pemaknaan tentang musik, melalui acara-acara yang PMS adakan. Di akhir, Erie bahkan memberikan beberapa pertanyaan reflektif tentang seberapa krusial organisasi ini berdiri, dan kemanfaatannya bagi masyarakat hingga saat ini.

Seiring dengan usianya yang menjelang 60 tahun, PMS berencana mengadakan pembaruan kembali terhadap kelembagaan dan struktur kepengurusan secara hukum, dan menata kembali program kerja. Kiranya PMS bukan hanya sekadar warisan perkumpulan, namun juga merupakan semangat belajar dan berkarya dengan musik yang tak henti diwariskan lintas generasi.

Published on October 03, 2016 00:56

July 24, 2016

Digital Literacy, Perlukah? : Ngobrol Bareng Hestia

Saya selalu menikmati waktu-waktu mengobrol dengan Hestia Istiviani. Pustakawan cemerlang lulusan jurusan Ilmu Informasi dan Perpustakaan UNAIR ini selalu punya bahan menarik untuk didiskusikan di sela tema obrolan ringan. Beberapa waktu lalu, Hesti mesti berhijrah ke Bekasi karena terpilih untuk mendapat kesempatan magang di Rumah Perubahan Rhenald Kasali. Karena kesempatan mengobrol panjang lebar kami semakin jarang, kami berbincang melalui ruang obrolan digital. Suatu kali, terselip istilah "Digital Literacy" . Tertarik mengetahui lebih dalam tentang Digital Literacy, saya mengirimi Hesti beberapa pertanyaan, dan ia menjawab dengan sederhana dan gamblang. Saya sengaja mencantumkan "sesi ngobrol" ini di halaman blog. Anggap saja ini perbincangan kami di sebuah sore, sembari mempersilakan Anda untuk bergabung mendengar, jika tertarik. Selamat menyimak!

Nabila (N) : Sejauh mana Digital Literacy dapat diartikan?

Hestia (H) : Digital Literacy sebenarnya kalau dihubungkan dengan apa yang menjadi konsumsi masyarakat saat ini, yakni informasi, merupakan suatu kemampuan yang sudah harus dimiliki. Baik itu untuk para orangtua, pendidik, hingga bisa jadi mereka yang ada di kursi pengambil kebijakan. Mengapa? Karena yang seperti mereka itulah yang disebut sebagai digital immigrant, mereka yang masih perlu belajar cara menggunakan alat-alat berbasis teknologi informasi untuk mengakses informasi dan berkomunikasi. Berbeda dengan generasi Digital Native atau yang kini akrab disebut sebagai Millennials. Mereka adalah generasi yang sudah terbiasa dengan peralatan elektronik untuk mendapatkan akses informasi dan melakukan kegiatan berkomunikasi.

Secara mudahnya, Digital Literacy bisa saja diartikan sebagai kemampuan untuk membaca informasi yang berada dalam media digital seperti apa yang ada di situs web, televisi, pokoknya media selain kertas. Kalau sebelumnya “literasi” diartikan secara sempit sebagai kemampuan seseorang untuk membaca dan menulis aksara. Lebih luasnya bisa dimaknai sebagai kemampuan untuk tidak sekedar membaca dan menulis, tetapi mampu memilah mana informasi yang memang layak dikonsumsi/diyakini serta mengungkapkan pendapat/opini/informasi yang memang berdasarkan fakta.

Bagaimana kalau dihubungkan dengan kata “digital” sehingga menjadi kata “Digital Literacy”? Ya berarti kemampuan yang sudah disebutkan di atas tadi digunakan untuk memahami informasi yang berada pada media digital. Paling mudah ya mengerti mana informasi di Facebook atau media sosial lainnya yang bisa dikonsumsi dan apabila ingin membagikan ulang (share), informasi tersebut sudah terbukti benar berdasarkan fakta/penelitian alias bukan lagi hoax.

Kemampuan tersebut yang masih kurang dimiliki oleh sebagian besar orang Indonesia, terutama yang berada di perkotaan, yang sudah terbiasa menggunakan ponsel untuk apapun.

N : Seberapa penting Digital Literacy di saat ini dan masa depan? Apa dampak positif dan negatifnya?

H : Penting sekali. Bayangkan saja, semua informasi sekarang sudah daoat beredar dalam hitungan detik. Namun, apabila seseorang bisa mudah percaya dengan apa yang cepat itu, tanpa memiliki kemampuan literasi yang baik, tentu akan mempengaruhi pribadinya. Bisa-bisa ia menjadi mudah termakan isu, mudah dihasut, dan kemungkinan buruk lainnya (tindak kriminal).

Apalagi di masa depan ketika semuanya sudah serba digital, serba cepat, dan serba canggih. Kalau tidak bisa mengimbangi dengan kemampuan literasi digital, manusia pun akan semakin tertinggal, akan menjadi korban dari kemajuan teknologi tersebut. Bukanya malah memanfaatkan kecepatan akses informasi untuk mendapatkan informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Bagi mereka yang sudah tahu dan mengerti tentang kemampuan literasi digital, nantinya orang tersebut tidak akan tersesat di hutan informasi atau derasnya arus informasi. Ia juga tidak akan mudah dipancing emosinya untuk melakukan hal-hal tertentu yang tidak sesuai dengan nilai dan moral kemanusiaan.

N : Tahap apa saja yang perlu dilakukan untuk memasyarakatkan Digital Literacy?

H : Secara teori akan menjadi suatu tindakan yang tidak sulit. Namun, kalau secara praktik, seseorang yang memasyarakatkan kemampuan literasi digital pasti akan menemukan halangan. Yang paling mudah dicontohkan adalah adanya perlawanan dari masyarakat.

Berbicara soal masyarakat, kita juga harus ingat kalau mereka yang berada pada ekonomi bawah pun juga bisa mengakses informasi dari ponsel. Tidak hanya mereka yang berada di kelas menengah. Bagaimana dengan mereka yang ada di kelas atas? Kelas atas mari kita asumsikan kalau mereka punya dana yang cukup untuk bersekolah hingga jenjang paling atas di institusi pendidikan terbaik sekalipun sehingga kemampuan literasi digitalnya sudah terbentuk (meksipun belum terbukti secara benar, tapi mari kita anggap seperti itu dulu).

Maka, jadilah masyarakat yang perlu disasar adalah mereka yang ekonomi bawah dengan mereka yang ekonomi menengah.

Tantangan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat ekonomi bawah adalah masalah pembahasaan. Sebagaimana seperti yang kita semua ketahui, tidak peduli apa latar belakang pendidikan kita, berbicara kepada mereka supaya mereka memahami apa yang kita ajarkan dibutuhkan penyederhanaan kata-kata. Alias menggunakan kata-kata yang mereka sering dengar. Mengapa? Supaya mereka merasa bahwa materi tentang kemampuan literasi digital tersebut ternyata harus mereka miliki. Kedua, supaya hubungan kita sebagai pemateri atau yang memberikan sosialisasi kepada mereka tumbuh tidak hanya karena kebutuhan dan kepentingan sosialisasi saja, melainkan akan menjadi hubungan yang organik dan horizontal sehingga nantinya ketika mereka menemukan kesulitan untuk memilah informasi mana yang hendak mereka konsumsi, mereka tetap bisa berkonsultasi tanpa rasa dipaksa kepada kita.

Sedangkan untuk mensosialisasikan kepada mereka yang berada pada ekonomi menengah adalah masih banyak sekali yang merasa kalau kemampuan tersebut tidak perlu mereka miliki. Penyebabnya bisa karena mereka menganggap bahwa bekal pendidikan yang mereka miliki sudah dapat mengakomodir hal itu. Tapi juga bisa karena mereka merasa sudah tahu apa yang seharusnya dilakukan padahal tindakannya di dunia maya atau di media sosial malah mencerminkan sebaliknya (seperti menyebarluaskan hate speech). Wajar saja, mereka adalah kaum yang bisa membeli media digital seperti ponsel dan tablet dan merasa mereka tahu semuanya.

Memberikan materi kepada kelas menengah memiliki tantangan untuk ditolak karena materi tentang kemampuan literasi digital dianggap tidak penting dan hanya membuang-buang waktunya saja. Pada fenomena Orang Kaya Baru misalkan, seseorang bisa menganggap dirinya sudah di atas dan tidak perlu nasehat orang lain. Tipe-tipe yang seperti itu yang menjadi hambatan. Sedih, karena para orangtua yang belum tahu tentang pentingnya kemampuan literasi digital malah memberikan gadget kepada anak-anaknya sebagai “dot” supaya mereka tenang dan tidak mengganggu waktu bekerja/tidur/istirahat mereka.

N : Siapa saja yang perlu berperan? Apa peran masing-masing secara garis besar?

H : Pendidikan mengenai kemampuan literasi digital hendaknya sudah dikenalkan sejak kecil oleh para orangtua. Minimal, dengan tidak memberikan akses kepada internet dan gadget secara sembarangan tanpa aturan kepada anak. Lebih baik, anak dikenalkan dengan bacaan-bacaan berupa buku atau koran. Memang, mereka belum bisa membaca, tetapi menumbuhkan kecintaan terhadap media cetak dimunculkan dari situ, dari mereka bisa meraba, menyentuh media tersebut akan mendorong mereka untuk belajar membaca secara sendirinya.

Guru, tentu saja, karena pada masa anak-anak, mereka menghabiskan waktu di rumah dan di sekolah. Boleh saja jika guru mengajarkan bagaimana cara mencari informasi menggunakan akses internet, tetapi tidak ditinggalkan begitu saja untuk mencari sendiri. Guru, dibantu dengan pustakawan, bisa bekerja sama untuk memberikan advokasi bagaimana caranya mendeteksi mana sumber informasi yang valid, yang bisa mereka gunakan, dan mana yang tidak. Namun, tetap saja harus diimbangi dengan media cetak lain seperti buku ensiklopedia. Memberikan pemahaman kalau internet lebih cepat ketimbang buku bukan menjadi masalah, tetapi ingat, terus diberi pengertian.

Kalau penguatan kemampuan literasi digital sudah terbentuk di keluarga dan di sekolah, individu pun tidak akan mudah dihasut dan termakan oleh informasi yang dia baca tanpa adanya pengecekan ulang atau pencarian mengenai informasi tersebut secara mendalam.

N : Korelasi critical thinking dan digital literacy?

H : Mereka yang sudah punya fondasi kemampuan literasi digital, seperti yang sudah disebutkan, tidak akan mudah percaya dengan informasi yang mereka terima saat itu juga. Boleh sekali arus informasi mengalir dengan derasnya, tetapi mereka akan mencari lagi lebih dalam. Apa benar informasi yang mereka terima begitu adanya. Ataukah jangan-jangan informasi tersebut dibuat oleh kelompok tertentu untuk menyulut pertikaian.

Ketika ternyata informasi tersebut tidak layak dikonsumsi, apalagi disebarluaskan, pasti mereka akan mengabaikanya.

Ketika informasi tersebut bisa dikonsumsi, mereka juga tidak akan secara spontan menyebarluaskan. Mereka akan mengendapkan dulu, membekali dirinya dengan cukup informasi sebagai persiapan kalau-kalau ada yang mengajukan pertanyaan kepada mereka terkait informasi tersebut. Mereka juga tidak akan menyebarluaskan dan memberikan pendapat jika diri mereka merasa cakupan pengetahuan yang ada hubungannya dengan informasi tersebut masih belum cukup.

Mereka yang memiliki kemampuan literasi digital yang baik tidak akan sembarangan mengkonsumsi, menyebarluaskan, dan berpendapat tentang informasi tersebut. Malah sebaliknya, mereka akan terus mencari hingga menemukan sumber informasi yang memang bisa dipertanggungjawabkan.

N : Seberapa penting pendidikan mengambil tempat dalam pembentukan pondasi Digital Literacy?

H : Penting. Sudah disebutkan pula bahwa generasi Millennials sekarang perlu sekali diberi pendidikan literasi. Maka dari itu, dibutuhkan pula peran guru plus pustawakan untuk mensosialisasikan kepada mereka.

Apakah orangtua juga perlu diberikan materi tersebut? Perlu, melalui mendidik si anak tersebut. Ada pepatah yang mengatakan kalau system pendidikan yang baik bukannya mendidik anak, melainkan akan mendidik anak sekaligus orangtua.

Sekolah pun perlu membina hubungan yang intensif dengan para orangtua, sesederhana mengkomunikasikan apa yang sudah sekolah lakukan agar di lingkungan keluarga, ajaran atau tata nilai tersebut tidak luntur.

N : Pendekatan apa yang mestinya dilakukan semua pihak untuk mendukung efektifnya Digital Literacy?

H : Pendekatan secara horizontal. Saya pribadi banyak belajar dari PAUD-TK Kutilang yang berlokasi di Pondok Jatimurni, Bekasi. Guru-guru yang ada di sana tidak menggunakan kata sebutan “anak-anak” kepada para siswa. Melainkan menggunakan “teman-teman” untuk menciptakan hubungan yang horizontal antara siswa dengan guru sehingga mereka merasa kalau mereka tetap diapresiasi sebagai manusia. Pihak sekolah pun juga melakukan pendekatan secara horizontal kepada para orangtua. Baik orangtua maupun pihak sekolah berusaha untuk saling memahami, untuk saling membantu dan menyelesaikan masalah. Jadilah, orangtua tidak menyepelekan sekolah dan sekolah juga tidak menyepelekan orangtua.

Andai saja semua system pendidikan di Indonesia bisa seperti itu, pendekatan untuk melakukan sosialisasi terhadap literasi digital tentu bisa berlangsung massif.

Bagaimana Literasi Digital telah dilaksanakan di negara lain? Apa yang bisa kita pelajari dari mereka?

Saya paling banyak membaca portal berita mengenai dunia perpustakaan yang ada di Amerika Serikat. Seringkali saya menemukan kalau pustakawan di sana memang benar merupakan seorang pustakawan. Bukan mereka yang dibuang oleh instansinya, juga bukan mereka yang merasa terpaksa menjadi pustakawan. Melainkan mereka yang berangkat dari hati untuk melayani dan membimbing manusia supaya tidak hilang dimakan arus informasi.

Pustakawan di Amerika Serikat dari sejauh yang saya baca, sangat membantu para penggunanya untuk mencari sumber informasi yang benar-benar valid, entah itu untuk konsumsi pribadinya atau untuk tugas sekolah. Pustakawannya sangat berdedikasi. Tidak sekedar mengatakan buku ini ada di rak sebelah mana. Melainkan juga membangun komunikasi dan interaksi yang membuat pengguna perpustakaannya merasa nyaman sekaligus tidak merasa digurui. Para pustakawan tersebut membangun hubungan rekan diskusi dengan para penggunanya.

Aktivasi pustakawan secara total seperti yang ada di Amerika Serikat bisa kita contoh. Pustakawan tidak hanya sebagai penjaga buku. Pustakawan bukan sebagai pilihan pekerjaan paling akhir.

N : Apa sesungguhnya dampak yang diharapkan dari kemampuan Digital Literacy yang baik?

H : Tentu saja, masyarakat yang tidak mudah diadu domba oleh kelompok tertentu yang ingin negara ini terpecah belah. Kriminalitas bisa ditekan, dan hal-hal negatif lainnya dapat turun drastic.

Masyarakat dengan kemampuan literasi digital yang baik malah akan cepat berkembang dan maju pesat karena mereka merasa harus melakukan sesuatu, seperti riset atau membuat temuan. Mereka tidak akan mudah goyah hanya dengan pemberitaan remah-remah.

N : Sebagai seorang pustakawan muda, peran apa yang bisa dilakukan pustakawan dalam memasyarakatkan Digital literacy?

H : Jadilah pustakawan yang terbuka dengan beragam pendapat pengguna, jadi teman diskusi pengguna, jadi orang yang tidak malu untuk terus belajar. Dengan menjadi dekat dengan pengguna, pustakawan bisa memberikan banyak saran dan sosialisasi mengenai kemampuan literasi digital secara lebih mudah. Minimal, pengguna mau menerimanya. Butuh waktu memang, tetapi kalau bisa membayangkan apa yang terjadi jika sebagian besar masyarakat Indonesia melek akan informasi di media digital, bukankah kita juga yang akan senang?

Nabila (N) : Sejauh mana Digital Literacy dapat diartikan?

Hestia (H) : Digital Literacy sebenarnya kalau dihubungkan dengan apa yang menjadi konsumsi masyarakat saat ini, yakni informasi, merupakan suatu kemampuan yang sudah harus dimiliki. Baik itu untuk para orangtua, pendidik, hingga bisa jadi mereka yang ada di kursi pengambil kebijakan. Mengapa? Karena yang seperti mereka itulah yang disebut sebagai digital immigrant, mereka yang masih perlu belajar cara menggunakan alat-alat berbasis teknologi informasi untuk mengakses informasi dan berkomunikasi. Berbeda dengan generasi Digital Native atau yang kini akrab disebut sebagai Millennials. Mereka adalah generasi yang sudah terbiasa dengan peralatan elektronik untuk mendapatkan akses informasi dan melakukan kegiatan berkomunikasi.

Secara mudahnya, Digital Literacy bisa saja diartikan sebagai kemampuan untuk membaca informasi yang berada dalam media digital seperti apa yang ada di situs web, televisi, pokoknya media selain kertas. Kalau sebelumnya “literasi” diartikan secara sempit sebagai kemampuan seseorang untuk membaca dan menulis aksara. Lebih luasnya bisa dimaknai sebagai kemampuan untuk tidak sekedar membaca dan menulis, tetapi mampu memilah mana informasi yang memang layak dikonsumsi/diyakini serta mengungkapkan pendapat/opini/informasi yang memang berdasarkan fakta.

Bagaimana kalau dihubungkan dengan kata “digital” sehingga menjadi kata “Digital Literacy”? Ya berarti kemampuan yang sudah disebutkan di atas tadi digunakan untuk memahami informasi yang berada pada media digital. Paling mudah ya mengerti mana informasi di Facebook atau media sosial lainnya yang bisa dikonsumsi dan apabila ingin membagikan ulang (share), informasi tersebut sudah terbukti benar berdasarkan fakta/penelitian alias bukan lagi hoax.

Kemampuan tersebut yang masih kurang dimiliki oleh sebagian besar orang Indonesia, terutama yang berada di perkotaan, yang sudah terbiasa menggunakan ponsel untuk apapun.

N : Seberapa penting Digital Literacy di saat ini dan masa depan? Apa dampak positif dan negatifnya?

H : Penting sekali. Bayangkan saja, semua informasi sekarang sudah daoat beredar dalam hitungan detik. Namun, apabila seseorang bisa mudah percaya dengan apa yang cepat itu, tanpa memiliki kemampuan literasi yang baik, tentu akan mempengaruhi pribadinya. Bisa-bisa ia menjadi mudah termakan isu, mudah dihasut, dan kemungkinan buruk lainnya (tindak kriminal).

Apalagi di masa depan ketika semuanya sudah serba digital, serba cepat, dan serba canggih. Kalau tidak bisa mengimbangi dengan kemampuan literasi digital, manusia pun akan semakin tertinggal, akan menjadi korban dari kemajuan teknologi tersebut. Bukanya malah memanfaatkan kecepatan akses informasi untuk mendapatkan informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Bagi mereka yang sudah tahu dan mengerti tentang kemampuan literasi digital, nantinya orang tersebut tidak akan tersesat di hutan informasi atau derasnya arus informasi. Ia juga tidak akan mudah dipancing emosinya untuk melakukan hal-hal tertentu yang tidak sesuai dengan nilai dan moral kemanusiaan.

N : Tahap apa saja yang perlu dilakukan untuk memasyarakatkan Digital Literacy?

H : Secara teori akan menjadi suatu tindakan yang tidak sulit. Namun, kalau secara praktik, seseorang yang memasyarakatkan kemampuan literasi digital pasti akan menemukan halangan. Yang paling mudah dicontohkan adalah adanya perlawanan dari masyarakat.

Berbicara soal masyarakat, kita juga harus ingat kalau mereka yang berada pada ekonomi bawah pun juga bisa mengakses informasi dari ponsel. Tidak hanya mereka yang berada di kelas menengah. Bagaimana dengan mereka yang ada di kelas atas? Kelas atas mari kita asumsikan kalau mereka punya dana yang cukup untuk bersekolah hingga jenjang paling atas di institusi pendidikan terbaik sekalipun sehingga kemampuan literasi digitalnya sudah terbentuk (meksipun belum terbukti secara benar, tapi mari kita anggap seperti itu dulu).

Maka, jadilah masyarakat yang perlu disasar adalah mereka yang ekonomi bawah dengan mereka yang ekonomi menengah.

Tantangan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat ekonomi bawah adalah masalah pembahasaan. Sebagaimana seperti yang kita semua ketahui, tidak peduli apa latar belakang pendidikan kita, berbicara kepada mereka supaya mereka memahami apa yang kita ajarkan dibutuhkan penyederhanaan kata-kata. Alias menggunakan kata-kata yang mereka sering dengar. Mengapa? Supaya mereka merasa bahwa materi tentang kemampuan literasi digital tersebut ternyata harus mereka miliki. Kedua, supaya hubungan kita sebagai pemateri atau yang memberikan sosialisasi kepada mereka tumbuh tidak hanya karena kebutuhan dan kepentingan sosialisasi saja, melainkan akan menjadi hubungan yang organik dan horizontal sehingga nantinya ketika mereka menemukan kesulitan untuk memilah informasi mana yang hendak mereka konsumsi, mereka tetap bisa berkonsultasi tanpa rasa dipaksa kepada kita.

Sedangkan untuk mensosialisasikan kepada mereka yang berada pada ekonomi menengah adalah masih banyak sekali yang merasa kalau kemampuan tersebut tidak perlu mereka miliki. Penyebabnya bisa karena mereka menganggap bahwa bekal pendidikan yang mereka miliki sudah dapat mengakomodir hal itu. Tapi juga bisa karena mereka merasa sudah tahu apa yang seharusnya dilakukan padahal tindakannya di dunia maya atau di media sosial malah mencerminkan sebaliknya (seperti menyebarluaskan hate speech). Wajar saja, mereka adalah kaum yang bisa membeli media digital seperti ponsel dan tablet dan merasa mereka tahu semuanya.

Memberikan materi kepada kelas menengah memiliki tantangan untuk ditolak karena materi tentang kemampuan literasi digital dianggap tidak penting dan hanya membuang-buang waktunya saja. Pada fenomena Orang Kaya Baru misalkan, seseorang bisa menganggap dirinya sudah di atas dan tidak perlu nasehat orang lain. Tipe-tipe yang seperti itu yang menjadi hambatan. Sedih, karena para orangtua yang belum tahu tentang pentingnya kemampuan literasi digital malah memberikan gadget kepada anak-anaknya sebagai “dot” supaya mereka tenang dan tidak mengganggu waktu bekerja/tidur/istirahat mereka.

N : Siapa saja yang perlu berperan? Apa peran masing-masing secara garis besar?

H : Pendidikan mengenai kemampuan literasi digital hendaknya sudah dikenalkan sejak kecil oleh para orangtua. Minimal, dengan tidak memberikan akses kepada internet dan gadget secara sembarangan tanpa aturan kepada anak. Lebih baik, anak dikenalkan dengan bacaan-bacaan berupa buku atau koran. Memang, mereka belum bisa membaca, tetapi menumbuhkan kecintaan terhadap media cetak dimunculkan dari situ, dari mereka bisa meraba, menyentuh media tersebut akan mendorong mereka untuk belajar membaca secara sendirinya.

Guru, tentu saja, karena pada masa anak-anak, mereka menghabiskan waktu di rumah dan di sekolah. Boleh saja jika guru mengajarkan bagaimana cara mencari informasi menggunakan akses internet, tetapi tidak ditinggalkan begitu saja untuk mencari sendiri. Guru, dibantu dengan pustakawan, bisa bekerja sama untuk memberikan advokasi bagaimana caranya mendeteksi mana sumber informasi yang valid, yang bisa mereka gunakan, dan mana yang tidak. Namun, tetap saja harus diimbangi dengan media cetak lain seperti buku ensiklopedia. Memberikan pemahaman kalau internet lebih cepat ketimbang buku bukan menjadi masalah, tetapi ingat, terus diberi pengertian.

Kalau penguatan kemampuan literasi digital sudah terbentuk di keluarga dan di sekolah, individu pun tidak akan mudah dihasut dan termakan oleh informasi yang dia baca tanpa adanya pengecekan ulang atau pencarian mengenai informasi tersebut secara mendalam.

N : Korelasi critical thinking dan digital literacy?

H : Mereka yang sudah punya fondasi kemampuan literasi digital, seperti yang sudah disebutkan, tidak akan mudah percaya dengan informasi yang mereka terima saat itu juga. Boleh sekali arus informasi mengalir dengan derasnya, tetapi mereka akan mencari lagi lebih dalam. Apa benar informasi yang mereka terima begitu adanya. Ataukah jangan-jangan informasi tersebut dibuat oleh kelompok tertentu untuk menyulut pertikaian.

Ketika ternyata informasi tersebut tidak layak dikonsumsi, apalagi disebarluaskan, pasti mereka akan mengabaikanya.

Ketika informasi tersebut bisa dikonsumsi, mereka juga tidak akan secara spontan menyebarluaskan. Mereka akan mengendapkan dulu, membekali dirinya dengan cukup informasi sebagai persiapan kalau-kalau ada yang mengajukan pertanyaan kepada mereka terkait informasi tersebut. Mereka juga tidak akan menyebarluaskan dan memberikan pendapat jika diri mereka merasa cakupan pengetahuan yang ada hubungannya dengan informasi tersebut masih belum cukup.

Mereka yang memiliki kemampuan literasi digital yang baik tidak akan sembarangan mengkonsumsi, menyebarluaskan, dan berpendapat tentang informasi tersebut. Malah sebaliknya, mereka akan terus mencari hingga menemukan sumber informasi yang memang bisa dipertanggungjawabkan.

N : Seberapa penting pendidikan mengambil tempat dalam pembentukan pondasi Digital Literacy?

H : Penting. Sudah disebutkan pula bahwa generasi Millennials sekarang perlu sekali diberi pendidikan literasi. Maka dari itu, dibutuhkan pula peran guru plus pustawakan untuk mensosialisasikan kepada mereka.

Apakah orangtua juga perlu diberikan materi tersebut? Perlu, melalui mendidik si anak tersebut. Ada pepatah yang mengatakan kalau system pendidikan yang baik bukannya mendidik anak, melainkan akan mendidik anak sekaligus orangtua.

Sekolah pun perlu membina hubungan yang intensif dengan para orangtua, sesederhana mengkomunikasikan apa yang sudah sekolah lakukan agar di lingkungan keluarga, ajaran atau tata nilai tersebut tidak luntur.

N : Pendekatan apa yang mestinya dilakukan semua pihak untuk mendukung efektifnya Digital Literacy?

H : Pendekatan secara horizontal. Saya pribadi banyak belajar dari PAUD-TK Kutilang yang berlokasi di Pondok Jatimurni, Bekasi. Guru-guru yang ada di sana tidak menggunakan kata sebutan “anak-anak” kepada para siswa. Melainkan menggunakan “teman-teman” untuk menciptakan hubungan yang horizontal antara siswa dengan guru sehingga mereka merasa kalau mereka tetap diapresiasi sebagai manusia. Pihak sekolah pun juga melakukan pendekatan secara horizontal kepada para orangtua. Baik orangtua maupun pihak sekolah berusaha untuk saling memahami, untuk saling membantu dan menyelesaikan masalah. Jadilah, orangtua tidak menyepelekan sekolah dan sekolah juga tidak menyepelekan orangtua.

Andai saja semua system pendidikan di Indonesia bisa seperti itu, pendekatan untuk melakukan sosialisasi terhadap literasi digital tentu bisa berlangsung massif.

Bagaimana Literasi Digital telah dilaksanakan di negara lain? Apa yang bisa kita pelajari dari mereka?

Saya paling banyak membaca portal berita mengenai dunia perpustakaan yang ada di Amerika Serikat. Seringkali saya menemukan kalau pustakawan di sana memang benar merupakan seorang pustakawan. Bukan mereka yang dibuang oleh instansinya, juga bukan mereka yang merasa terpaksa menjadi pustakawan. Melainkan mereka yang berangkat dari hati untuk melayani dan membimbing manusia supaya tidak hilang dimakan arus informasi.

Pustakawan di Amerika Serikat dari sejauh yang saya baca, sangat membantu para penggunanya untuk mencari sumber informasi yang benar-benar valid, entah itu untuk konsumsi pribadinya atau untuk tugas sekolah. Pustakawannya sangat berdedikasi. Tidak sekedar mengatakan buku ini ada di rak sebelah mana. Melainkan juga membangun komunikasi dan interaksi yang membuat pengguna perpustakaannya merasa nyaman sekaligus tidak merasa digurui. Para pustakawan tersebut membangun hubungan rekan diskusi dengan para penggunanya.

Aktivasi pustakawan secara total seperti yang ada di Amerika Serikat bisa kita contoh. Pustakawan tidak hanya sebagai penjaga buku. Pustakawan bukan sebagai pilihan pekerjaan paling akhir.

N : Apa sesungguhnya dampak yang diharapkan dari kemampuan Digital Literacy yang baik?

H : Tentu saja, masyarakat yang tidak mudah diadu domba oleh kelompok tertentu yang ingin negara ini terpecah belah. Kriminalitas bisa ditekan, dan hal-hal negatif lainnya dapat turun drastic.

Masyarakat dengan kemampuan literasi digital yang baik malah akan cepat berkembang dan maju pesat karena mereka merasa harus melakukan sesuatu, seperti riset atau membuat temuan. Mereka tidak akan mudah goyah hanya dengan pemberitaan remah-remah.

N : Sebagai seorang pustakawan muda, peran apa yang bisa dilakukan pustakawan dalam memasyarakatkan Digital literacy?

H : Jadilah pustakawan yang terbuka dengan beragam pendapat pengguna, jadi teman diskusi pengguna, jadi orang yang tidak malu untuk terus belajar. Dengan menjadi dekat dengan pengguna, pustakawan bisa memberikan banyak saran dan sosialisasi mengenai kemampuan literasi digital secara lebih mudah. Minimal, pengguna mau menerimanya. Butuh waktu memang, tetapi kalau bisa membayangkan apa yang terjadi jika sebagian besar masyarakat Indonesia melek akan informasi di media digital, bukankah kita juga yang akan senang?

Published on July 24, 2016 05:27

June 29, 2016

The Sweet Taste of Flute Recital : Flute dalam Lampu Sorot

Flute belum mendapat ruang sebesar Piano atau strings di dalam pertunjukan. Untuk itu lah, Satryo Budi Gunawan (Flute) dan Patrisna May Widuri (Piano) berkolaborasi dalam The Sweet Taste of Flute Recital di Melodia Hall Surabaya, 18 Juni 2016 lalu. Sebuah perayaan, dengan memberi ruang sebesar-besarnya pada Flute untuk berada di bawah lampu sorot utama. Satryo Budi dan Patrisna berada dalam satu naungan yang sama, Amadeus Orchestra. Satryo merupakan woodwind principal dan Patrisna mengepalai bagian Piano.

Dibuka dengan Siciliano dari Bach sebagai komposisi pertama, alunan Flute yang lembut dan nuansa Pastoral langsung menyergap audiens. Dinamika yang dibawakan Satryo pun terasa. Sedangkan Patrisna tampil dewasa dengan kontrol yang pas. Menjadikan Siciliano sebagai pembuka adalah keputusan yang tepat. Yang menarik, pertunjukan ini terkesan dekat dan tak terlalu formal karena Satryo banyak bermonolog, dengan memberikan sambutan, maupun pengantar setiap kali komposisi akan dimainkan.

Beethoven dihadirkan sebagai komposisi kedua dengan Allegro Vivace e Disinvolto. Komposisi yang sejatinya diciptakan untuk strings dan Piano ini diaransemen ulang untuk Piano dan Flute tanpa mengurangi orisinalitasnya. Not-not yang rapat membuatnya tak semulus komposisi pertama. Phrasing pun agak longgar di bagian yang ber-staccato. Ialah Scherzo milik Eugene Walckiers, yang dipilih sebagai karya ketiga di pertunjukan ini. Walckiers, karya dari komposer dan flutist Prancis ini terkesan layaknya tarian dengan banyaknya not-not trio yang dimainkan.

Seakan semakin lama semakin rumit, audiens dibawa pada Nocturne karya Lili Boulanger kemudian. Komposisi kali ini memang terkesan "gelap". Sicilienne - Faure sebagai komposisi keempat seakan mengulang nuansa serupa dengan Siciliano di awal. Satryo apik ketika mencapai puncak dinamika.

Aria milik Albert Roussel menjadi komposisi keenam yang dimainkan. Menuntut kekompakan duo Piano dan Flute, koneksi Satryo dan Patrisna mampu kembali diasah, terutama di bagian timing. Canzone miliki Samuel Barber menjadi komposisi pilihan berikutnya.

Setelah break singkat, pertunjukan dimulai kembali dengan lebih cair dan menghibur. Telemann dibawakan oleh Jivanetra, sebuah komunitas pemain Flute pertama di Surabaya yang juga digawangi oleh Satryo. Tiga orang flutist bermain di atas panggung bersama Patrisna yang masih mengiringi dengan piano. Secara kekompakan, mereka cukup baik dan bermain bersih. Komposisi indah Berceuse milik Faure juga turut dibawakan sebagai komposisi berikutnya. Meski sejatinya diciptakan untuk Piano dan Harpa, Satryo dan Patrisna sangat baik membawakannya. Not-not sederhana yang ada tak membuat mereka terburu-buru menghabiskan lagu.

Berbagi tentang serba-serbi instrumen flute, Satryo mengatakan bahwa flute merupakan instrumen woodwind secara subjektif yang paling susah dimainkan di antara yang lain. Instrumen ini tak memiliki reed, sehingga produksi bunyi benar-benar bergantung pada mulut pemain yang berperan untuk menggantikan reed. Sedikit mengulik sejarah, Satryo juga membagi informasi bahwa pada zaman Barok dan Klasik, instrumen Flute hanya memiliki satu kunci. Di masa musik Prancis yang menuntut not-not "absurd" barulah instrumen mengalami modifikasi perkembangan menjadi kromatik.

Promenade "Le Tombeau de Poulenc" milik John McLeod yang tegas dan rapat. Part Piano Patrisna sangat baik, bersih dan penuh kontrol, sekaligus tak membuat bunyi Flute tenggelam. Komposisi kesepuluh kembali dihadirkan Faure dengan Fantasie Op 79. Sedangkan komposisi kesebelas Flute Concerto, datang dari komposer perempuan yang juga seorang flutist, Chaminade. Khas komposisi modern yang tak terikat tema, kedua komposisi berat ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi Satryo. Meski sempat lepas di beberapa bagian, terutama di bagian solo, namun keberanian dan keyakinan kuat Satryo untuk memilih komposisi tersebut mesti diapresiasi hangat.

Setelah melampaui klimaks di komposisi sepuluh dan sebelas, Smoke Gets in your Eyes sebagai komposisi keduabelas lebih dingin. Karya modern ini juga dibawakan dengan ringan dan romantis. Menjelang akhir, sesuai dengan semangat yang dibawa Satryo untuk lebih mempopulerkan Flute, Halleluya dibawakan secara bersama-sama oleh sebelas flutist, yang sebagian besar perempuan. Pertunjukan ditutup dengan Cinta Sejati, OST Ainun Habibie yang juga dibawakan oleh quartet Amadeus di pertunjukan sebelumnya. Meski tak full team, kesempatan ini menjadi ajang pertunjukan bagi Amadeus Orchestra dalam satu panggung.

Dua belas komposisi jelas menuntut stamina dari pemain. Begitu singkatnya waktu persiapan menjadi tantangan tersendiri bagi Satryo Budi Gunawan dan Patrisna May, namun pertunjukan mampu dieksekusi dengan cukup baik. Semangat belajar, keterbukaan, penghargaan Satryo dan Patrisna terhadap proses, juga misinya untuk mengembangkan Flute di Surabaya patut diapresiasi sebagai ragam bentuk dedikasi terhadap dunia musik klasik.

Dibuka dengan Siciliano dari Bach sebagai komposisi pertama, alunan Flute yang lembut dan nuansa Pastoral langsung menyergap audiens. Dinamika yang dibawakan Satryo pun terasa. Sedangkan Patrisna tampil dewasa dengan kontrol yang pas. Menjadikan Siciliano sebagai pembuka adalah keputusan yang tepat. Yang menarik, pertunjukan ini terkesan dekat dan tak terlalu formal karena Satryo banyak bermonolog, dengan memberikan sambutan, maupun pengantar setiap kali komposisi akan dimainkan.

Beethoven dihadirkan sebagai komposisi kedua dengan Allegro Vivace e Disinvolto. Komposisi yang sejatinya diciptakan untuk strings dan Piano ini diaransemen ulang untuk Piano dan Flute tanpa mengurangi orisinalitasnya. Not-not yang rapat membuatnya tak semulus komposisi pertama. Phrasing pun agak longgar di bagian yang ber-staccato. Ialah Scherzo milik Eugene Walckiers, yang dipilih sebagai karya ketiga di pertunjukan ini. Walckiers, karya dari komposer dan flutist Prancis ini terkesan layaknya tarian dengan banyaknya not-not trio yang dimainkan.

Seakan semakin lama semakin rumit, audiens dibawa pada Nocturne karya Lili Boulanger kemudian. Komposisi kali ini memang terkesan "gelap". Sicilienne - Faure sebagai komposisi keempat seakan mengulang nuansa serupa dengan Siciliano di awal. Satryo apik ketika mencapai puncak dinamika.

Aria milik Albert Roussel menjadi komposisi keenam yang dimainkan. Menuntut kekompakan duo Piano dan Flute, koneksi Satryo dan Patrisna mampu kembali diasah, terutama di bagian timing. Canzone miliki Samuel Barber menjadi komposisi pilihan berikutnya.