Nabila Budayana's Blog, page 11

October 31, 2013

Kursi-Kursi Kosong yang Tak Bicara dan Payung-Payung Besar yang Berharap untuk Dibuka

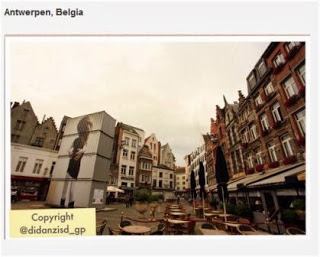

Terlalu cepat menghakimi bahwa Grote Markt akan selalu penuh dengan hasrat dan langkah-langkah untuk berbelanja. Terlalu cepat menyangka bahwa waktu selalu cepat berlalu saat menyusuri sepanjang kawasan Meir.

Seorang wanita tua dengan coat gelap itu memandang langit krem yang tak menghadirkan warna biru pada ruangnya. Dengan langkah yang perlahan ia mencoba menyeimbangkan diri dengan tongkat di tangan. Sudah beberapa hari ini kepalanya mengalami pusing kambuhan. Cukup membuatnya heran, karena selain kakinya yang mengalami rematik, sepengetahuannya bagian tubuh lain masih dalam kondisi yang baik. Angin kecil memainkan rambut putihnya yang bergelombang. Langkah-langkah tertatihnya akhirnya mengantarkannya pada lorong-lorong di antara bangunan tua yang sudah diatur indah. Tak salah Antwerpen dipilih sebagai salah satu kota dengan arsitektur bangunan tua yang terindah di dunia, dengan mengadopsi gaya Baroque dan Gothic abad ke-16. Diam-diam di balik senyumnya, juga di dalam hatinya, sang wanita tua merasa haru dengan apa yang dipandang oleh matanya, masih sama seperti di dalam ingatan saat ia tertegun lama memandang gerbang Antwerpen Centraal, stasiun kereta utama di kota ini. Dalam kepalanya ia berpikir, jika ini menjadi pemandangan terakhir yang ia saksikan di dunia, ia tak akan menyesal. Begitulah. Akhir-akhir ini, segala hal nyaris terasa ‘menjadi yang terakhir’ baginya. Usia dan waktu yang tak pernah berhenti berlari, alasannya.

Tak ia sangka sebegitu cepat kakinya membawa. Meski selalu mengatakan bahwa ia masih kuat, namun usia tak bisa dibohongi. Kakinya sudah sangat lelah, meski tak ada keringat yang membasahi tubuh. Rasanya tak ada salahnya berhenti sejenak. Pandangannya menangkap kursi-kursi kosong yang tak bicara dan payung-payung besar yang berharap untuk dibuka di sebuah pelataran restoran. Tempat itu nampaknya sepi pengunjung. Sebagian besar pelanggannya sedang menyaksikan festival di tepi sungai Scheldt. Dengan perlahan dan tenang, ia meletakkan dirinya pada kursi. Tongkat berharganya ia sandarkan dengan hati-hati. Seorang pramuniaga menyapanya dengan hangat. Menanyakan pesanan dan merekomendasikan macam-macam. Seakan ia mengerti bahwa itu adalah pertama kalinya sang wanita tua berkunjung. Namun sang wanita tua hanya meminta secangkir cokelat dan sepotong brownies untuk dirinya. Pelayan muda itu hanya mengerutkan kening sesaat sebelum mengiyakan dan bergegas ke dalam restoran. Sang wanita tua sadar betul, menunggu di sini tak akan pernah sanggup membuatnya bosan. Arsitektur memikat, langit yang kelabu menuju sendu, orang-orang yang tak peduli, membuatnya merasakan hawa yang berbeda. Yang dingin, namun membuatnya selalu rindu. Kenangan-kenangan selalu berhasil hidup kembali pada kepalanya dalam situasi begini.

***

Karena sesaat terpikat dengan bunga-bunga yang dijual di sebuah toko bunga, membawa sang wanita berbincang dan mengobrol singkat dengan seorang perempuan imigran Maroko berjilbab yang sedang bekerja paruh waktu. Kenangan itu menjadi menarik karena sang wanita Maroko yang tak sempat ia tanyakan namanya itu menyapanya dengan “Assalamualaikum” begitu ia mengetahui bahwa ia berasal dari Indonesia. Perempuan paruh baya itu sangat ramah dan hangat. Ia bertanya tentang beberapa hal, termasuk apa yang membawa seorang wanita tua seorang diri dari sebuah negara tropis di tenggara Asia menuju ke kota kecil di utara Belgia. Mendengar itu, perempuan berjilbab itu menitikkan air mata mendengarkan sang wanita tua bercerita. Ia bahkan memohon maaf membuat sang wanita mesti melihatnya menangis di depan orang yang pertama kali ditemuinya. Mereka berpelukan tanpa direncanakan. Entah karena sama-sama perempuan, atau sang wanita berjilbab yang merasa memiliki keterikatan khusus dengan Indonesia. Namun pilihan yang paling mendekati kebenaran adalah alasan yang tak memerlukan kata untuk ditunjukkan : Rasa kemanusiaan yang terusik. Perempuan berjilbab itu belum rela membiarkan sang wanita tua berjalan sendirian meski sang wanita berkeras baik-baik saja. Sang perempuan berjilbab menuntun dan menggandengnya dengan sangat lembut dan halus. Sang wanita berkata ingin mengunjungi suatu tempat. Sepanjang jalan, tak banyak kata terlontar dari mereka. Hanya sepoi angin dan keramaian kecil sekitar yang membuat perjalanan itu tak secanggung yang sesungguhnya. Hingga akhirnya langkah mereka melambat ketika sebuah bangunan dengan tanda salib di atas salah satu menaranya tampak. Onze Lieve Vrouwekathedraal. Sang wanita tua melangkah masuk setelah memandang takzim apa yang ada di hadapannya. Sang wanita berdoa begitu lama di depan altar, dalam hening. Sang perempuan berjilbab menatapnya dari kejauhan.

Tak lama, wanita tua itu kembali dengan mata yang menyilaukan seberkas basah. Katanya, tadi adalah pertemuan besarnya, setelah sekian tahun lamanya. Ia sudah lama melupakan Tuhan. Namun kini ia kembali mengirimkan doa. Tuhan ada di dalam sana, katanya. Sang perempuan berjilbab diam-diam memuji nama Tuhan di dalam hatinya. Kembali tak ada kata yang tersisa selama perjalanan berikutnya. Selain sang wanita tua yang mengeluh tentang kepala dan kakinya yang sakit beberapa kali, mereka dirundung hening. Kali ini sang wanita tua yang memimpin perjalanan. Beberapa kali ia menatap pada keramaian. Seakan ia melihat sesuatu yang penting di sana. Perempuan Maroko itu bertanya-tanya, apa ia kesepian? Mereka terus berjalan hingga akhirnya tiba di sepanjang jalan Meir. Wanita itu bilang ia ingin sendiri, dan mengucapkan salam perpisahan pada sang perempuan berjilbab. Setelah berdebat kecil, sang perempuan mengalah dan meninggalkannya. Namun diam-diam di balik tikungan, ia masih mengawasi apa yang dilakukan sang wanita. Dengan tersenyum, wanita tua itu nampak menikmati musik dari seorang seniman jalanan tua yang sedang memainkan akordion.

Tanya masih menyelimuti sang perempuan berjilbab. Ketika mengedipkan mata ke dua kali, ia sudah tak melihat hal yang sama. Justru di tempat yang sama, seorang wanita muda berkulit gelap yang cantik, dengan rambut bergelombang, persis milik sang wanita tua, sedang berputar dan menari. Gaun yang melekat di tubuhnya melambai sesuai dengan irama musik. Tarian itu diiringi irama ceria dari tangan seorang pemuda pemain akordion berkulit putih. Saat musik berhenti, mereka berdua saling bertatapan dan menggenggam tangan. Ketika perempuan itu mengedipkan mata kembali, wanita tua itu telah menyatukan tangan dengan sang pria tua pemain akordion.

Perempuan berjilbab itu berjalan pergi dengan mata yang dihiasi seberkas basah, dan rapalan nama Tuhan di dalam hatinya. Wanita tua itu benar-benar membuktikan perkataannya : “Mencari kenangan sebelum akhir datang.”

Published on October 31, 2013 03:28

October 25, 2013

[Interview] Perempuan dan Sastra

Melihat semakin banyaknya penulis perempuan di Indonesia, saya berinisiatif untuk menyusun wawancara ini dengan dua narsum yang saya kagumi. Sejatinya wawancara ini saya persembahkan untuk sebuah media online, namun karena satu dan lain hal, hasil wawancara ini saya tampilkan di blog pribadi. Semoga tak mengurangi manfaatnya sebagai sumber ilmu bagi siapa saja yang membacanya.

Sama-sama memiliki kepedulian khusus terhadap dunia perempuan dan berperan aktif berkarya dalam dunia sastra Indonesia, Olin Monteiro dan Yetti A.KA memiliki berbagai opini menarik terhadap korelasi antara perempuan dan sastra. Dua sudut pandang berbeda yang mencerahkan ini patut disimak.

- Menurut Anda, sejauh apa kontribusi para penulis perempuan dalam dunia Sastra Indonesia?

Olin : Tergantung kontribusi apa yang dimaksud? Kontribusi nyata dalam menerbitkan buku dan menciptakan diskursus sastra Indonesia? Atau kontribusi menulis dan dimuat di media massa? Soalnya ini agak berbeda. Sekarang ini banyak sekali perempuan penulis, tapi yang bestseller belum bisa dibilang terbanyak. Belum ada riset soal ini. Kalau mau bisa mulai meriset siapa 10 penulis paling best-seller di Indonesia. Lalu di antara itu berapa perempuannya. Contoh penulis yang berkontribusi dengan buku-buku yang terlaris antara lain Ayu Utami, Dewi Lestari, Clara Ng dll. Tapi penjualan mereka masih kalah dengan berbagai buku motivasi (non sastra) dan buku chicklit atau teenlit, contohnya buku yang seperti Hunger Games, masih paling bestseller dibanding buku-buku penulis perempuan.

Kalau dalam kancah sastra Indonesia, sekarang ini juga standarnya masih susah dilihat. Apakah penulis perempuan dianggap menjadi bagian sastra Indonesia kalau tulisannya sudah di muat di media tertentu, seperti di Kompas, Tempo atau semacamnya. Atau harus memenangkan penghargaan dulu.

Kalau menurut saya pribadi, banyak perempuan Indonesia sangat aktif menjadi penulis, bahkan untuk mengkritisi lingkungan dan komunitas sosialnya sendiri, baik lewat blog maupun buku. Hal ini sudah harus diapresiasi, mengingat minat baca masyarakat Indonesia, masih belum terlalu tinggi. Untuk menciptakan generasi peduli sastra, tentu harus dibina dulu generasi suka membaca. Karena untuk menuliskan, penulis harus banyak riset, belajar dan membaca. Kalau mau ikut-ikutan jadi penulis tapi kualitas tulisannya sembarangan juga sangat disayangkan, apalagi contoh tulisan status di facebook atau blog-blog, baik penulis laki-laki dan perempuan banyak sekali yang asal menulis, tapi tidak mau baca referensi-referensi untuk memperkuat pengetahuannya dulu.

Jadi menurut saya, tergantung dari perspektif mana kita melihat bagaimana peran perempuan dalam kancah sastra Indonesia, yang jelas sudah ada tapi dengan kualitas atau hasil yang berbeda-beda. Dan apalagi kalau tulisannya ingin dibaca dan diingat oleh penduduk Indonesia yang 200 juta, tentu buku tersebut harus memenuhi kebutuhan dan ketertarikan pembaca yang beragam, tapi memang masih terbaca kebutuhannya seperti apa (yang ringan, yang lagi pop atau lagi ngetrend contohnya).

Yetti : Kemunculan penulis perempuan mencuri perhatian atau menjadi pembicaraan banyak orang terjadi pada tahun 2000-an. Sayangnya, pembicaraan tentang penulis perempuan ini lebih banyak bernada negatif. Perayaan diri (tubuh?) oleh sejumlah penulis perempuan muda dan cantik dalam karya-karyanya dianggap liar dan mengangkangi norma-norma agama, dan karena itu muncul istilah-istilah yang terasa melecehkan, misalnya ‘Sastra Wangi’, ‘Sastra Mazhab Selakangan (SMS)’, dll.

Akan tetapi, jauh sebelum itu sebenarnya sudah banyak sekali penulis perempuan yang memberikan kontribusinya pada Sastra Indonesia. Mereka hadir untuk memberikan pandangan lain tentang dunia perempuan pada pembaca di tengah dominasi karya-karya yang ditulis laki-laki. Sebutsaja Suwarsih Djojopuspito dengan novelnya Manusia Bebas. Novel ini ditulis tahun 1939an dalam bahasa Belanda dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tahun 1975. Tokoh perempuan dalam novel bernama Sulastri, seorang guru dan tergabung dalam organisasi pergerakan kemerdekaan. Akan tetapi novel ini kurang dikenal, tidak menjadi buku bacaan wajib di sekolah atau bahkan perguruan tinggi, dan tentunya sangat jarang dibincangkan dibanding novel-novel terbitan Balai Pustaka yang notabene ‘membesarkan’ nama pengarang laki-laki saja.

Selain Suwarsih, ada juga Nh. Dini dengan puluhan novel-novel ‘perempuan’-nya. Novel-novel yang berkisah tentang perasaan dan pikiran-pikiran perempuan. Novel yang memberikan pandangan perempuan terhadap dunianya sendiri. Diantara novel-novel Nh. Dini adalah Namaku Hiroko, Pada Sebuah Kapal, La Barka, dan masih banyak lagi, termasuk juga cerita pendek, merupakan karya-karya yang ‘bicara’ dan menggugat.

Dan tentu masih banyak nama lainnya, dari Ratna Indraswari Ibrahim, Oka Rusmini, Abidah El Khalieqy, hingga generasi Ayu Utami, dan generasi terbaru di bawahnya. Kehadiran para penulis perempuan ini harus diakui telah memberikan warna sekaligus kontribusi yang luar biasa bagi dunia sastra di Indonesia, terlepas kemudian muncul pertanyaan, bagaimana kualitas tulisan/karya yang mereka tawarkan?

- Apa isu-isu yang dibawa dalam karya-karya sastra Indonesia sudah mewakili/relevan terhadap kehidupan perempuan Indonesia? Isu apa yang mestinya lebih banyak dieksplorasi?

Yetti : Saya tidak tahu soal apakah sudah relevan atau tidak, sebab karya sastra, menurut saya, tidak bisa diukur dengan cara itu, sebab sastra bagaimanapun bagian dari seni dengan nilai-nilainya sendiri, dan bukan alat propaganda. Terlebih lagi, rumusan seperti apa perempuan Indonesia juga butuh perbincangan tersendiri mengingat Indonesia bangsa yang majemuk, mengingat kita tidak bisa menarik kesimpulan begitu saja bahwa kehidupan perempuan Indonesia itu begini atau begitu. Hanya saja bila dilihat dari kehadiran karakter perempuan dalam karya sastra hari ini, saya bisa katakan kalau kehidupan perempuan yang diangkat cenderung atau masih dalam stigma sebagai makhluk tidak berdaya, perempuan sebagai korban, bahkan dalam karya yang ditulis perempuan itu sendiri.

Soal isu apa yang semestinya lebih banyak dieksplorasi, jawaban saya sebagai seorang penulis sastra akan berbeda dengan jawaban saya sebagai seorang (yang merasa) feminis. Sebagai orang sastra saya sadar betul kalau menulis itu sebuah proses yang sangat personal, ekspresi-ekspresi spontan yang lahir dari pengalaman perasaan dan pikiran (dan itu juga berhubungan dengan pengalaman bacaan dan idelogi seseorang). Kalaupun kemudian muncul semacam keseragaman isu dan semangat dalam tulisan yang ditulis seorang penulis perempuan maka artinya nilai-nilai universal soal dunia perempuan telah secara tidak langsung terbentuk begitu saja. Jadi saya mau menegaskan bahwa proses kreatif berbeda dengan tulisan yang sengaja ditulis untuk tujuan tertentu. Jika, misalnya, dalam karya perempuan ada semangat ‘pemberontakan’ maka itu ekspresi alami. Saya hanya mencoba tidak menjadikan sastra sebagai alat perjuangan perempuan dengan cara yang ‘kasar’. Tapi sebagai seorang (yang merasa) feminis, saya tentu sangat menginginkan penulis, terutama perempuan, menulis dunianya dengan perspektif feminisme dan bila perlu dilakukan dengan sadar dan sebagai bagian dari perjuangan. Begitulah, harus saya akui saya hidup dalam dualisme yang kadang bertengkar, kadang bisa sejalan. Kalau Anda bingung dengan jawaban saya, percayalah saya juga bingung dengan diri saya, hahaha.

Olin : Ya penulis Indonesia sudah beragam dan memiliki ciri khas dan gaya penulisan yang berbeda. Baik isu maupun jumlah buku sudah beragam. Soal isu apa yang mesti diperdalam, aku rasa tergantung penulisnya. Sepertinya tulisan terkait perempuan dan politik, atau perempuan dan isu anti korupsi yang masih kurang, karena peminat dan penelitinya jarang. Lalu isu terkait ketahanan dan keamanan negara (intelejen dll) juga jarang ditulis perempuan. Pemilihan isu itu tergantung background tergantung minat perempuan. Karena itu kita juga tidak bisa menentukan. Kalau untuk fiksi saya rasa sudah cukup banyak tema, isu dan perspektif yang ditulis oleh perempuan penulis.

- Pada dasarnya, adakah perbedaan mendasar akan karya sastra yang ditulis perempuan dan laki-laki?

Olin : Pasti ada perbedaan. Karena perempuan memang memiliki cara memandang, cara menulis dan cara bertutur yang beda dengan laki-laki. Walaupun ada kalanya banyak penulis laki-laki menulis tentang perempuan atau isu perempuan, tapi hasilnya bisa berbeda. Perbedaan ini karena memang perbedaan pengetahuan, pengalaman dan perbedaan perspektif dalam menghadapi kehidupan ini yang tentu sangat berbeda.

Yetti : Jelas ada. Dari bahasa ungkap saja pasti berbeda, belum lagi sudut pandang, belum lagi soal perasaan dan pikiran tokoh. Laki-laki tidak akan pernah dengan tepat bisa mengungkapkan sesuatu dalam diri perempuan. Hanya perempuan sendiri yang paling paham apa yang ingin ia sampaikan tentang dirinya. Hanya perempuan yang mampu mengungkapkan dunia macam apa yang ada dalam pikiran dan diinginkannya.

- Menurut Anda, mampukah para penulis pria mengungkapkan secara baik masalah perempuan dalam karyanya? Sejauh apa semestinya mereka terlibat dalam pengangkatan isu tersebut?

Yetti : Point ini sudah saya singgung pada pertanyaan sebelumnya ya. Intinya penulis laki-laki pasti cenderung menulis dengan perspektif laki-laki (patriarki?). Dan itu membuat mereka sering melihat masalah perempuan dengan sikap superioritas. Karena itu, bagi saya, hal paling penting bukan soal penulis laki-laki semestinya terlibat dalam isu perempuan, namun bagaimana mereka paling tidak dapat memandang perempuan dengan cara yang tidak bias.

Olin : Mungkin saja ada yang bisa menuliskan masalah perempuan dengan baik, asalkan benar diriset mendalam. Soal laki-laki menulis tentang isu perempuan itu bisa saja, tergantung minat mereka. Asalkan mereka tidak menulis dengan bias gender atau standar patriarki yang biasanya mereka miliki.

- Beralih ke karya-karya yang telah anda hasilkan, pesan tentang perempuan apa yang ingin Anda sampaikan?

Olin : Saya menulis puisi dan esai, semua puisi dan tulisan saya ada beragam pesan. Tapi pada intinya, saya mendokumentasikan pengalaman pribadi saya, keluarga, teman atau orang di sekitar. Puisi bisa juga menjadi wadah kepedulian sosial dan kritik sosial, walaupun sering dikritisi kurang estetikanya oleh kritikus. Pesan utama bahwa perempuan memiliki pikiran, perspektif, pandangan, analisa dan kepedulian. Pesan penting lain adalah hak perempuan dan kesetaraan itu harus diperjuangkan bersama baik laki-laki maupun perempuan. Perempuan memiliki ide, konsep dan kepedulian baik terhadap lingkungan maupun negaranya. Bahwa isu perempuan juga penting dituliskan sebagai dokumentasi dan sejarah kita sendiri. Sekarang ini sejarah dan seni lebih banyak dituliskan oleh laki-laki. Kalau bukan kita menulis sendiri pesan perempuan, maka siapa lagi?

Yetti : Dalam berkarya saya tipikal orang yang mengalir (deras) begitu saja. Saya mengeluarkan apa yang ingin saya katakan (dengan cara saya) tanpa berpikir dunia perempuan apa sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Saya juga sudah singgung soal ini ya, bahwa menulis kegiatan kreatif yang punya dimensi tersendiri. Jadi saat menulis saat tidak punya target apa-apa. Nah, kalau kemudian dalam karya saya muncul semacam kemarahan atau gugatan, itu pasti terjadi dengan sendirinya, mengingat itulah (perasaan dan pikiran) saya.

Tulisan-tulisan saya lahir dari pengalaman dan pengamatan atas dunia perempuan atau dunia yang lebih luas dari itu. Dan hampir semuanya memang berangkat dari ‘kemarahan’. Saya mengangkat dunia perempuan sebagaimana yang saya lihat, amati, dan rasakan. Sangat apa adanya. Begitulah perempuan. Begitulah kejadian-kejadian yang mereka alami. Saya tidak berusaha mendramatisir tokoh perempuan dalam karya saya sebagai seorang yang luar biasa, perempuan kuat yang tidak pernah kalah, tidak menangis, tidak menderita. Tidak. Karakter perempuan dalam cerita saya malah banyak yang berangkat dari kekalahan. Namun, tentu tidak selesai begitu saja pada kekalahan itu. Tokoh perempuan saya justru bangkit dan bergerak dan melawan—dengan caranya sendiri. Saya meyakini dalam seorang yang tertindas ada suara-suara perlawanan dalam dirinya.

- Ada karya dari penulis perempuan Indonesia yang Anda gemari? Mengapa?

Yetti : Sebenarnya saya suka pengarang asing, Susanna Tamaro dan Toni Morisson. Tapi kalau harus menyebut pengarang perempuan Indonesia, saya punya beberapa nama yang karyanya saya anggap menginspirasi dan matang dibanding yang lain. Pertama, Ratna Indraswari Ibrahim. Sejak lama saya suka sekali dengan cerita pendeknya, cerita-cerita yang berkisah tentang kehidupan perempuan dan dikisahkan dengan cara yang sederhana. Sosok Ibu Ratna yang juga (maaf) tidak sempurna secara fisik, membuat saya seringkali ‘tertampar’ mengingat, rasanya, saya tidak segiat beliau dalam berkarya. Semoga beliau damai di sisi Tuhan dan karya-karyanya akan selalu hidup dalam dunia sastra Indonesia.

Nama lain, Ayu Utami, Nukila Amal, Linda Cristanty. Mereka penulis perempuan yang karyanya saya anggap berkualitas. Karya-karya yang cerdas, baik secara kesastraan maupun sisi perempuannya. Khusus Nukila Amal saya sangat takjub dengan bahasa-bahasa ungkapnya yang puitis dan kuat dan mistis.

Olin : Saya mengagumi NH Dini, Toety Heraty, Dorothea Rosa Herliany dan Ayu Utami. Sebagai penulis senior, ibu NH Dini menuliskan tentang pengalaman hidupnya menjadi novel dengan manis dan deskriptif, menjadi salah satu pemicu saya suka traveling di Indonesia. Sementara Toety Heraty menulis puisi yang feminis dan penuh filosofi. Untuk Dorothea Rosa Herliany, puisi-puisinya juga sangat unik dan kontemplatif,yang juga sudah diterima Sastrawan Indonesia sebagai karya puisi yang bagus. Sementara Ayu Utami membuka jalan pada sekitar 1998 dan menginspirasi banyak penulis lainnya untuk menulis soal isu perempuan, seksualitas, politik dan sejarah dengan mendalam.

- Apa harapan Anda terhadap karya-karya sastra sebagai kontribusinya untuk mempengaruhi kehidupan perempuan?

Olin : Harapan saya justru karya sastra perempuan bisa mempengaruhi cara pandangan laki-laki atau budaya patriarkis supaya bisa lebih menerima hak perempuan, kesetaraan dan keadilan bagi perempuan. Bagi saya penting laki-laki membaca dan mengerti isu perempuan, karena itu bagian dari hidup. Banyak orang salah persepsi terhadap novel perempuan atau tulisan perempuan yang membicarakan soal kesetaraan gender, seksualitas atau pemikiran perempuan. Harusnya kepedulian terhadap perbaikan hak perempuan itu jadi tanggung jawab bersama, juga dalam sastra. Kalau perempuan sendiri, kalau dia ada akses dan mampu, dia harus menjadi agent of change, atau agen perubahan apabila ingin mengubah situasi di masyarakat kita yang masih mendiskriminasikan perempuan.Kalau belum banyak yang ikut jadi agent of change, itu karena dukungan kepada perempuan masih minim, dari keluarga, bahkan komunitas sosial dan infrastruktur pendidikan yang harusnya disediakan oleh pemerintah umpamanya, jadi bukan salah mereka.

Yetti : Apa ya, hehe. Makin banyak saja karya-karya yang berkualitas lahir, karya sastra yang memberikan kesadaran baru pada perempuan. Makin banyak juga perempuan yang punya waktu dan suka membaca. Karya sastra tanpa dibaca juga tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap kehidupan perempuan, bukan?

- Menutup perbincangan ini, ada pesan yang ditujukan untuk para penulis perempuan di Indonesia?

Yetti : Menulis dan terus belajar. Menulis bukan soal seseorang sekadar bisa menghasilkan karya, namun bagaimana bisa menulis dengan kualitas yang bagus. So, menulislah terus dan jangan berhenti. Itu saja.

Olin : Pesan saya, mulai lah rajin membaca. Dari situ minat menulis akan mengikuti. Menulis tanpa membaca, tanpa riset, tanpa belajar dan berdiskusi akan sangat dangkal. Walaupun pekerjaan menulis itu kelihatannya sangat keren, sebenarnya ada tanggung jawab besar juga, untuk menulis yang baik dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Karena itu belajar, membaca dan menulis bisa dilakukan bersamaan. Kalau mau cari tempat bacaan yang murah bisa ke perpustakaan dekat daerahnya, atau beli buku di loakan/ Perempuan selalu memiliki cara dan sudut pandang tersendiri untuk berkarya. NH. Dini pernah menyatakan, “Tugas saya sebagai pengarang adalah menulis. Menulis yang selalu menyentuh hati saya, yang terpandang oleh mata saya dan dianggap oleh hati saya sebagai sesuatu yang dipilihnya.”

- Nabila Budayana -

Published on October 25, 2013 16:49

October 23, 2013

"All The World Loves a Clown"

Dua pasang mata itu terpaku di depan selembar surat kabar. Sang wanita paruh baya tertunduk dalam suram, sedangkan suami di sampingnya hanya terus membaca dengan sungguh-sungguh tanpa bicara. Seakan ia tak boleh melewatkan satu kata pun dari berita. Tangan mereka berdua saling menggenggam. “Kau tak perlu merasa cemas, istriku.”Sang wanita tetap diam, masih sedikit gemetar, dengan mata yang mulai basah. Foto beberapa badut di atas artikel itu semakin menambah gundahnya.

“Mungkin perkataannya benar, sesungguhnya kita hanya perlu tertawa.”

***

Udara di luar terlalu dingin bukan hanya untuknya, namun juga untuk seluruh kota. Ia bayangkan sebagian besar orang sedang menghangatkan tubuhnya di depan perapian, meminum secangkir cokelat hangat, juga pelukan orang terdekat yang sanggup memerahkan wajah. Namun kemudian ia menghapus bayangan itu dari kepalanya, dan mulai kembali melangkahkan kakinya.

Demi menghalau dingin, didekapnya sendiri tubuhnya, dikerucutkan bibirnya, dan mulai bersiul. Mulutnya perlahan mulai menyenandungkan melodi dari "All the world loves a clown."* Sesekali sepatunya menendang kaleng bekas dan kerikil sebagai pengalih perhatian atau penghilang kebosanan. Namun kepalanya tetap tak sanggup bertahan dalam kekosongan. Memorinya kembali terputar. Gambar dan suara yang begitu familiar seakan hadir nyata di hadapannya.

“Aku tak tahan!” gadis itu berteriak..Dengan langkah lebar dan tergesa karena amarah, ia dengan cepat mencapai beranda.“Terserah kau saja! Tak usah kembali!”Dadanya berdegup mendengar suara sang wanita paruh baya saat itu. Tak ia sangka sang wanita dapat mengatakan hal itu padanya. Tapi ia enggan peduli. Meski kepalanya hendak meledak tanpa kendali, ia pergi. Dan ia punya harga diri.

Bahkan jaket jeans washed yang ia kenakan saat meninggalkan rumah itu masih melekat di tubuhnya saat ini. Beberapa bulan ini ia tak pernah menyentuh air untuk dicuci. Jangankan untuk mencuci baju, pikirannya setiap detik adalah tentang bagaimana bertahan hidup. Apa ia harus kembali mendatangi mini market dan menyelundupkan beberapa kardus sereal ke balik jaketnya, atau apa ia mesti meminjam beberapa sen pada orang lain, pada siapa saja? Ya, siapa saja. Setidaknya yang belum bosan ia bohongi.

“Gaun ini sungguh indah. Terima kasih.” Gadis kecil itu nampak sibuk melihat dirinya di depan kaca.Seorang wanita muda menghampirinya dan memujinya.“Kau sungguh cantik. Apa ini benar-benar gadis kecilku?”Sang ibu dan sang gadis kecil tertawa bersama. Kemudian gadis itu mencium pipi sang ibu dan memeluknya erat. Seakan tak pernah ingin lepas. “Ah, pestamu segera dimulai. Cepatlah turun.”“Ibu tak mengundang badut, kan?”Dengan tatapan lembut, wanita itu memandang putrinya sejenak.“Mana mungkin aku lupa bahwa putriku takut pada badut?”Gadis kecil dengan gaun merah jambu itu membalasnya dengan senyum lebar, kemudian dengan riang melompat-lompat kecil tak sabar menuju pestanya.

Ia mulai membenci dirinya sendiri. Baginya mengingat-ingat hal yang tak perlu adalah lemah. Dipukul-pukulnya kepalanya sendiri. Berharap isi kepalanya bersih dan kembali kosong, tanpa perlu terisi apapun. Tak ada kenangan. Hanya hari ini dan masa depan. Ia bertekad untuk mulai membentuk masa depan dalam hidupnya. Ia bisa menjadi apa saja yang ia inginkan. Apa saja. ***

Akhir-akhir ini jalanan menjadi lebih sepi. Anak-anak tak bermain di luar rumah, atau mungkin sekadar mengajak anjingnya berjalan-jalan. Setiap petang menjelang, mereka dipaksa duduk tenang di dalam rumah oleh orang dewasa. Untuk mengganti waktu bermain mereka, orang tua menambah fasilitas di dalam rumah. Entah itu berbagai jenis buku bacaan atau bahkan game console sesuai dengan yang anak mereka minta. Apa saja, agar mereka bertahan di dalam rumah, dan mengurangi kadar kecemasan para orang tua.

Sementara itu anak-anak tak pernah tahu apa yang disembunyikan para dewasa di balik perkataan keras mereka. Diam-diam mereka merasa cemas dan dihantui. Di luar sana, setiap menjelang petang, di komplek mereka, bahkan terkadang di depan rumah mereka, badut-badut semakin bertambah jumlah. Tiga, enam, sembilan, entah berapa orang saat ini. Tak satupun mengerti dari mana mereka datang. Semuanya sama, memutuskan mengambil white face sebagai peran yang mereka mainkan. Hidung dengan bola merah, wig keriting berwarna, pakaian warna-warni, dan seluruhnya dengan balon-balon di tangan. Awalnya mereka kira, badut itu hanya seseorang dari kota yang datang untuk mencari penghasilan tambahan dengan menghibur anak-anak di komplek perumahan tepi kota. Namun tak pernah mereka sangka semakin hari semakin banyak pula badut-badut itu. Mereka tak melakukan apapun. Hanya berdiri, membagi senyum yang lebar, menari-nari kecil, terkadang jika lelah mereka akan memandangi balon-balon yang mereka pegang. Seakan ada sesuatu yang penting pada balon itu.

***

Mengikuti desas-desus akan ketakutan yang berlebihan terhadap badut-badut itu, para polisi mengkaji apa yang mesti mereka perbuat. Belum ada laporan pelanggaran hukum yang badut-badut itu lakukan, hingga mereka tak bisa menangkapnya. Warga pun ternyata tak sepenuhnya merasa terganggu. Bahkan beberapa mengatakan bahwa badut-badut itu sesekali membantu para wanita membawakan kantung belanja hingga rumah tanpa bayaran, membantu para lansia untuk menyeberang jalan, bahkan seringkali mereka memberikan balon secara cuma-cuma pada anak-anak. Seakan tak ada apapun yang perlu dikhawatirkan.

Sementara pemerhati masyarakat berkonsultasi dengan psikolog. Mengira-ngira apa ada kemungkinan badut-badut itu berpotensi untuk membahayakan orang lain. Mereka sibuk rapat, berdebat, meski akhirnya tak menghasilkan apa-apa. Dan tak melakukan apa-apa. Badut-badut itu pun menghilang sama cepatnya ketika datang. Begitu petang menjelang, satu per satu berdatangan, namun tak pernah seorang pun yang tahu dari arah mana dan bagaimana mereka datang.

***

Petang semakin mendekat. Langit semakin pekat. Hanya beberapa langkah lagi ia akan pulang, menemukan rumah barunya. Sementara sekitar semakin senyap dan gelap, ia menghilang pada tikungan terakhir menuju sebuah rumah tua yang tak terawat, yang terasing dari riuh rendah kehidupan.

Ia melangkah cepat, sebelum akhirnya disambut oleh remangnya lilin-lilin yang membagi cahaya keemasan setelah pintu masuk. Pandangannya menyusur segala arah. Kali ini nyaris sepuluh orang di dalam. Masing-masing terpisah, tak bicara, sibuk dengan dirinya masing-masing. Maklum, mereka mengejar waktu. Memerahkan bibir, memutihkan wajah, memasang hidung merah, rambut warna-warni, juga perut pasangan. Badut-badut itu siap tampil sesaat setelah petang. Gadis itu tak mau ketinggalan.

Tak ada yang bisa disebut layak di rumah itu. Semua orang hidup dengan seadanya. Atau mungkin tanpa apa-apa. Mereka hanya memiliki satu sama lain. Sebagai keluarga. Mereka hanya memiliki kesempatan untuk berbagi tangisan atau senyuman. Itu satu-satunya sumber kehangatan di rumah itu. Tanpa perapian, cokelat panas, atau pelukan. ***

Pasangan suami istri itu mendapat panggilan telepon istimewa baru-baru ini. Namun sang istri sukses dibuatnya menangis. Sambungan itu dari seorang gadis.“Di mana kau berada?” suara berat sang suami menggema di dalam rumah, nyaris menunjukkan marah. Sang gadis tak bicara. Dengan tercekat, pria paruh baya itu terus mencoba bertanya.“Mengapa kau lakukan ini, putriku?”Gadis itu memberikan jeda, sebelum akhirnya bicara. “Semakin banyak orang yang menangisi kehidupan, ayahku. Mereka bisa melupakan sejenak beban hidup itu, mengecat wajahnya, memerahi bibir dan hidungnya agar selalu gembira. Begitupun denganku. Aku tak bisa kembali. Sampaikan maafku pada ibu dan katakan bahwa aku tak lagi membenci badut. ”Sebelum gagang telepon itu berpindah ke tangan sang wanita paruh baya, di ujung sana sang gadis telah memutus sambungannya. Melangkah dengan kostum badutnya diiringi senyum lebar. Ia kini mampu menertawakan hidupnya sendiri.

"To truly laugh, you must be able to take your pain, and play with it!" – Charlie Chaplin.

*Lagu yang ditulis oleh penulis lagu Amerika Serikat, Cole Porter (1893 - 1964)

**Terinspirasi dan dikembangkan dari kisah nyata #northamptonclown

Ditulis untuk PESTA NULIS: ULANG TAHUN KAMAR FIKSI MEL ke 1

Published on October 23, 2013 22:42

"All The World Loves a Clown"

Dua pasang mata itu terpaku di depan selembar surat kabar. Sang wanita paruh baya tertunduk dalam suram, sedangkan suami di sampingnya hanya terus membaca dengan sungguh-sungguh tanpa bicara. Seakan ia tak boleh melewatkan satu kata pun dari berita. Tangan mereka berdua saling menggenggam. “Kau tak perlu merasa cemas, istriku.”Sang wanita tetap diam, masih sedikit gemetar, dengan mata yang mulai basah. Foto beberapa badut di atas artikel itu semakin menambah gundahnya.

“Mungkin perkataannya benar, sesungguhnya kita hanya perlu tertawa.”

***

Udara di luar terlalu dingin bukan hanya untuknya, namun juga untuk seluruh kota. Ia bayangkan sebagian besar orang sedang menghangatkan tubuhnya di depan perapian, meminum secangkir cokelat hangat, juga pelukan orang terdekat yang sanggup memerahkan wajah. Namun kemudian ia menghapus bayangan itu dari kepalanya, dan mulai kembali melangkahkan kakinya.

Demi menghalau dingin, didekapnya sendiri tubuhnya, mengerucutkan bibirnya dan mulai bersiul. Mulutnya perlahan mulai menyenandungkan melodi dari "All the world loves a clown."* Sesekali sepatunya menendang kaleng bekas atau kerikil sebagai pengalih perhatian atau menghilangkan kebosanan. Namun kepalanya tetap tak sanggup bertahan dalam kekosongan. Memorinya kembali terputar. Gambar dan suara yang begitu familiar seakan hadir nyata di hadapannya.

“Aku tak tahan!” gadis itu berteriak..Dengan langkah lebar dan tergesa karena amarah, ia dengan cepat mencapai beranda.“Terserah kau saja! Tak usah kembali!”Dadanya berdegup mendengar suara sang wanita paruh baya saat itu. Tak ia sangka sang wanita dapat mengatakan hal itu padanya. Tapi ia enggan peduli. Meski kepalanya hendak meledak tanpa kendali, ia pergi. Dan ia punya harga diri.

Bahkan jaket jeans washed yang ia kenakan saat meninggalkan rumah itu masih melekat di tubuhnya saat ini. Beberapa bulan ini ia tak pernah menyentuh air untuk dicuci. Jangankan untuk mencuci baju, pikirannya setiap detik adalah tentang bagaimana bertahan hidup. Apa ia harus kembali mendatangi mini market dan menyelundupkan beberapa kardus sereal ke balik jaketnya, atau apa ia mesti meminjam beberapa sen pada orang lain, pada siapa saja? Ya, siapa saja. Setidaknya yang belum bosan ia bohongi.

“Gaun ini sungguh indah. Terima kasih.” Gadis kecil itu nampak sibuk melihat dirinya di depan kaca.Seorang wanita muda menghampirinya dan memujinya.“Kau sungguh cantik. Apa ini benar-benar gadis kecilku?”Sang ibu dan sang gadis kecil tertawa bersama. Kemudian gadis itu mencium pipi sang ibu dan memeluknya erat. Seakan tak pernah ingin lepas. “Ah, pestamu segera dimulai. Cepatlah turun.”“Ibu tak mengundang badut, kan?”Dengan tatapan lembut, wanita itu memandang putrinya sejenak.“Mana mungkin aku lupa bahwa putriku takut pada badut?”Gadis kecil dengan gaun merah jambu itu membalasnya dengan senyum lebar, kemudian dengan riang melompat-lompat kecil tak sabar menuju pestanya.

Ia mulai membenci dirinya sendiri. Baginya mengingat-ingat hal yang tak perlu adalah lemah. Dipukul-pukulnya kepalanya sendiri. Berharap isi kepalanya bersih dan kembali kosong, tanpa perlu terisi apapun. Tak ada kenangan. Hanya hari ini dan masa depan. Ia bertekad untuk mulai membentuk masa depan dalam hidupnya. Ia bisa menjadi apa saja yang ia inginkan. Apa saja. ***

Akhir-akhir ini jalanan menjadi lebih sepi. Anak-anak tak bermain di luar rumah, atau mungkin sekadar mengajak anjingnya berjalan-jalan. Setiap petang menjelang, mereka dipaksa duduk tenang di dalam rumah oleh orang dewasa. Untuk mengganti waktu bermain mereka, orang tua menambah fasilitas di dalam rumah. Entah itu berbagai jenis buku bacaan atau bahkan game console sesuai dengan yang anak mereka minta. Apa saja, agar mereka bertahan di dalam rumah, dan mengurangi kadar kecemasan para orang tua.

Sementara itu anak-anak tak pernah tahu apa yang disembunyikan para dewasa di balik perkataan keras mereka. Diam-diam mereka merasa cemas dan dihantui. Di luar sana, setiap menjelang petang, di komplek mereka, bahkan terkadang di depan rumah mereka, badut-badut semakin bertambah jumlah. Tiga, enam, sembilan, entah berapa orang saat ini. Tak satupun mengerti dari mana mereka datang. Semuanya sama, memutuskan mengambil white face sebagai peran yang mereka mainkan. Hidung dengan bola merah, wig keriting berwarna, pakaian warna-warni, dan seluruhnya dengan balon-balon di tangan. Awalnya mereka kira, badut itu hanya seseorang dari kota yang datang untuk mencari penghasilan tambahan dengan menghibur anak-anak di komplek perumahan tepi kota. Namun tak pernah mereka sangka semakin hari semakin banyak pula badut-badut itu. Mereka tak melakukan apapun. Hanya berdiri, membagi senyum yang lebar, menari-nari kecil, terkadang jika lelah mereka akan memandangi balon-balon yang mereka pegang. Seakan ada sesuatu yang penting pada balon itu.

***

Mengikuti desas-desus akan ketakutan yang berlebihan terhadap badut-badut itu, para polisi mengkaji apa yang mesti mereka perbuat. Belum ada laporan pelanggaran hukum yang badut-badut itu lakukan, hingga mereka tak bisa menangkapnya. Warga pun ternyata tak sepenuhnya merasa terganggu. Bahkan beberapa mengatakan bahwa badut-badut itu sesekali membantu para wanita membawakan kantung belanja hingga rumah tanpa bayaran, membantu para lansia untuk menyeberang jalan, bahkan seringkali mereka memberikan balon secara cuma-cuma pada anak-anak. Seakan tak ada apapun yang perlu dikhawatirkan.

Sementara pemerhati masyarakat berkonsultasi dengan psikolog. Mengira-ngira apa ada kemungkinan badut-badut itu berpotensi untuk membahayakan orang lain. Mereka sibuk rapat, berdebat, meski akhirnya tak menghasilkan apa-apa. Dan tak melakukan apa-apa. Badut-badut itu pun menghilang sama cepatnya ketika datang. Begitu petang menjelang, satu per satu berdatangan, namun tak pernah seorang pun yang tahu dari arah mana dan bagaimana mereka datang.

***

Petang semakin mendekat. Langit semakin pekat. Hanya beberapa langkah lagi ia akan pulang, menemukan rumah barunya. Sementara sekitar semakin senyap dan gelap, ia menghilang pada tikungan terakhir menuju sebuah rumah tua yang tak terawat, yang terasing dari riuh rendah kehidupan.

Ia melangkah cepat, sebelum akhirnya disambut oleh remangnya lilin-lilin yang membagi cahaya keemasan setelah pintu masuk. Pandangannya menyusur segala arah. Kali ini nyaris sepuluh orang di dalam. Masing-masing terpisah, tak bicara, sibuk dengan dirinya masing-masing. Maklum, mereka mengejar waktu. Memerahkan bibir, memutihkan wajah, memasang hidung merah, rambut warna-warni, juga perut pasangan. Badut-badut itu siap tampil sesaat setelah petang. Gadis itu tak mau ketinggalan.

Tak ada yang bisa disebut layak di rumah itu. Semua orang hidup dengan seadanya. Atau mungkin tanpa apa-apa. Mereka hanya memiliki satu sama lain. Sebagai keluarga. Mereka hanya memiliki kesempatan untuk berbagi tangisan atau senyuman. Itu satu-satunya sumber kehangatan di rumah ini. Tanpa perapian, cokelat panas, atau pelukan. ***

Pasangan suami istri itu mendapat panggilan telepon istimewa baru-baru ini. Namun sang istri sukses dibuatnya menangis. Sambungan itu dari seorang gadis.“Di mana kau berada?” suara berat sang suami menggema di dalam rumah, nyaris menunjukkan marah. Sang gadis tak bicara. Dengan tercekat, pria paruh baya itu terus mencoba bertanya.“Mengapa kau lakukan ini, putriku?”Gadis itu memberikan jeda, sebelum akhirnya bicara. “Semakin banyak orang yang menangisi kehidupan, ayahku. Mereka bisa melupakan sejenak beban hidup itu, mengecat wajahnya, memerahi bibir dan hidungnya agar selalu gembira. Begitupun denganku. Aku tak bisa kembali. Sampaikan maafku pada ibu dan katakan bahwa aku tak lagi membenci badut. ”Sebelum gagang telepon itu berpindah ke tangan sang wanita paruh baya, di ujung sana sang gadis telah memutus sambungannya. Melangkah dengan kostum badutnya diiringi senyum lebar. Ia kini mampu menertawakan hidupnya sendiri.

"To truly laugh, you must be able to take your pain, and play with it!" – Charlie Chaplin.

*Lagu yang ditulis oleh penulis lagu Amerika Serikat, Cole Porter (1893 - 1964)

**Terinspirasi dan dikembangkan dari kisah nyata #northamptonclown

Ditulis untuk PESTA NULIS: ULANG TAHUN KAMAR FIKSI MEL ke 1

Published on October 23, 2013 22:42

October 17, 2013

Negeri Serupa Dunia dan Negeri Cahaya

“Harus kukutuk ia menjadi apa?”

Sang wanita tua berpandangan dingin yang biasanya selalu tenang itu merasa kebingungan. Selama ini ia sudah menggunakan berbagai jenis binatang untuk mengutuk orang lain. Sebutkan saja, kucing, anjing, lebah, burung, dan lain sebagainya. Meski beberapa dari itu adalah binatang yang lucu, namun tak ada yang lebih menyedihkan selain menjadi wujud berbeda dari si pemilik raga sempurna, manusia. Sungguh rasanya tak begitu nyaman terbiasa menjejak tanah dengan dua kaki kemudian dipaksa untuk mendekatkan wajah pada tanah dan berdiri pada empat kaki. Bahkan menjadikan kedua tangan sebagai sayap bukanlah hal mudah. Jika kau melihat burung-burung yang terseok untuk mencoba terbang, bisa jadi mereka adalah manusia hasil kutukan wanita berpandangan dingin. Wanita itu tak pernah melakukan kutukan karena diminta. Ia melakukan sesuai keinginannya sendiri. Bisa saja karena ia begitu iba menyaksikan seorang wanita tua yang ditelantarkan putranya. Pernah pula ia melakukannya karena tak tahan melihat seorang wanita korban kejahatan. Kali ini ia tergerak oleh seorang wanita paruh baya sepantaran dirinya yang sakit hati dan nyaris gila karena mengalami penyiksaan dari sang suami. Semua yang dikutuknya adalah laki-laki. Negeri ini sungguh serupa dengan negeri dongeng yang sering mereka sebut sebagai Dunia. Penuh kejahatan dan penyiksaan.

Kali ini ia mesti berpikir. Binatang apa yang belum pernah ia gunakan sebagai objek kutukan. Dikelilinginya segala sudut negeri, mencari hewan apa yang tepat untuk ia gunakan. Saat pulang dan berpikir di beranda rumahnya, seorang gadis mungil bermata indah dengan riang berlari kecil menuju sang wanita. Sebuah buku bersampul cerah ia apit di lengan kanannya.“Mengapa kau bawa-bawa itu?”“Saat membaca di bawah pohon tadi, ia tiba-tiba datang menghampiriku.” mata gadis itu melebar. Di belakangnya, seekor rusa sedang mengikutinya dengan takut-takut. Tanduknya yang bercabang nampak gagah, ada bintik putih di atas bulu lembut kemerahan dan keunguannya, juga mata sayu yang berhasil membujuk sang gadis agar tak mengusirnya. Nampaknya ia tertarik dengan rok motif polkadot yang dikenakan si gadis. Mungkin bulatan-bulatan ungu itu dianggapnya permen. Sang gadis tak mampu menyembunyikan rasa gembira di balik cemberut yang dibuat-buat. Sang wanita berpandangan dingin itu sangat mengerti apa yang gadis kecil itu inginkan. “Bolehkah aku merawatnya?”“Tidak. Dan kau tahu itu.”Betapa kecewa sang gadis kecil dengan keputusan sang wanita berpandangan dingin. Meski begitu, ia tak mampu menolaknya. Rusa itu bergeming dan terus menatap ke jendela rumah di mana sang gadis kecil berada. Diam-diam, sang wanita berpandangan dingin menatap lurus pada rusa itu.***Gadis itu telah diubah masa. Meski tak pernah berlaku hitungan waktu di sini, namun ia mengerti bahwa ia bukan lagi si gadis kecil rok polkadot yang senang membaca buku di bawah pohon. Di sela rambut kepang besarnya yang merah keunguan itu, tanduk yang bercabang dan megah menghiasi kepalanya. Matanya memancarkan cahaya berbeda. Sendu dan sayu, seperti mata rusa. Ia pun tak lagi bertemu dengan siapapun semenjak ia berada di negeri ini. Negeri di mana cahaya tak pernah habis, dengan matahari yang tak pernah tenggelam. Seluruh penghuninya tak pernah mengenal langit malam yang kelam. Nama tempat ini Negeri Cahaya. Tempat di mana bunga matahari merajai setiap sudut. Masing-masing mereka tumbuh dari benih dan mendewasa dalam waktu yang singkat. Hingga akhirnya menjadi sebuah bunga matahari dengan tangan dan kaki seukuran anak-anak manusia. Mereka tertawa, berlari, bermain, bercanda, apa saja. Namun belakangan bunga-bunga itu menjadi suram dan berbeda.

Mereka semua terdiam dan menundukkan kelopak ketika seorang wanita melintas. Langkahnya seanggun dan selembut angin sepoi. Bunga matahari kecil yang cerewet dan banyak bertanya merasa terpesona oleh sang wanita.“Siapa ia?” ucapnya berbisik ketika sang wanita sudah menghilang.“Peri Bertanduk Rusa.” “Aku ingin bicara dengannya.”“Gila kau! Kau tahu kan, negeri ini menjadi suram sejak kedatangannya? Tak ada yang berani dengannya.”Bunga matahari kecil itu menggerakkan kelopaknya. ***Dengan suara mencicit dan keberanian penuh, bunga matahari kecil itu menatap mata sang peri.Peri Bertanduk Rusa menatap benar sang bunga kecil. Meski mengetahui setiap hal yang terjadi di negeri ini, sang peri belum pernah mendapat perlakuan dari sekuntum bunga yang berani.“Darimana kau berasal? Mengapa kau ada di negeri kami?”Sang peri dengan wajah yang tenang, diam sejenak sebelum memulai ceritanya.“Di negeriku, kutukan yang diciptakan ibu tak sempurna dan kembali padaku. Aku mesti menanggung takdir menjadi manusia setengah rusa. Ibuku tewas diadili oleh para laki-laki yang merasa terancam dengan keberadaannya. Seorang diri aku diasingkan di negeri ini. Meski tak melakukan kesalahan apapun, namun aku yang mesti menanggung akibatnya. Sesungguhnya, aku ingin kembali ke negeriku.”Sang Peri Bertanduk Rusa dengan tenang mengakhiri kisahnya.“Lalu, mengapa semua bunga takut padamu?”Kali ini peri itu tak kembali menjawab. Ia hanya tersenyum.***Negeri Cahaya berjalan seperti biasa, setelah lama mereka mendapat pahlawan : si bunga matahari kecil yang banyak bertanya. Bunga matahari pencerita berkisah pada bunga matahari muda.“Apa jadinya dengan si cerewet itu?”“Ia memang penuh rasa ingin tahu. Namun ia lupa. Bunga matahari selalu menjadi menu santapan favorit para rusa.”“Kalau begitu, ia bukan pahlawan. Semestinya peri itu masih ada di negeri ini, kan?”“Tidak. Ia memang pahlawan. Peri itu juga lupa. Kita memiliki bulu-bulu tajam pada permukaan tubuh sebagai senjata. Mereka berdua mati.”“Lalu bagaimana dengan negeri asal sang peri?”Bunga pencerita berpikir sejenak.“Kini, di negeri itu tak ada lagi rusa dan wanita.”***

Published on October 17, 2013 19:14

October 5, 2013

[Cerpen Absurd] Langit Menggelap, Kemudian...

"Bagaimana seandainya matahari menghilang, mama?" mata biru gadis kecil itu penuh pertanyaan.

"Tak akan mungkin, Liz. Berhenti bertanya dan habiskan makananmu!" sang ibu mencapai titik jenuhnya.

Meja makan beberapa minggu ini memang suram. Ayah Liz, Lermon tak kembali jua dari medan perang. Atmosfer itu yang menjadikan Klazia, Ibu Liz, menjadi uring-uringan. Suami yang menghilang tanpa kabar, semakin besarnya kemungkinan kelaparan karena tabungan yang menipis, belum lagi mesti merawat seorang diri gadis kecil dengan sejuta pertanyaan, membuat psikis Klazia nyaris runtuh. Tak pernah Liz mengerti, bahwa di balik hari-hari ini, ibunya begitu rajin menangis sendiri. Entah di dalam kamar, bahkan di sela-sela saatnya memasak makan malam. Situasi itu tak mungkin terselamatkan, kecuali mungkin jika Lermon pulang. Sementara gadis kecil itu sendiri tak bosan-bosannya menopangkan dagu pada bingkai jendela, menatapi matahari yang semakin memudar sinarnya.

Itu percakapan terakhir Liz dengan sang ibu. Setelah itu, Liz terbangun dengan tubuh yang tak lagi sama. Waktu dan usia membuatnya seorang remaja seketika. Rambut pirang berombaknya sudah menjadi begitu panjang. Ia yang sedari tadi sibuk dengan menatapi dirinya, tak sadar ia telah berada di dalam rumah yang berbeda. Rumah itu jauh lebih kecil dari ukuran kamar tidurnya. Bahkan hanya ada tanah sebagai alasnya. Sekilas serupa kandang hewan. Di depannya, dekat jendela yang terbuka, terlihat seorang perempuan dengan raut wajah lelah dan kuyu. Ia terus menatap ke arah pintu. Seakan terus berharap seseorang akan datang melewatinya. Liz berpikir sejenak, sebelum benar-benar meyakini bahwa perempuan itu begitu menyerupai ibunya.

"Kau sudah bangun?"

Sesaat Liz mengira suara itu mengalir dari bibir Klazia.

"Hai, Liz!"

Suara deham yang dipanjang-panjangkan itu datang dari sebelah kiri kursi di mana ia duduk. Liz nyaris tak percaya. Seekor domba berdiri dengan dua kakinya! Belum cukup, ia juga berpakaian layaknya manusia! Ia sibuk menyisir rambut Liz dengan perlahan, - dengan tangannya atau kakinya? - seakan ingin berlama-lama. Kata-kata yang ada di ujung lidah Liz kembali ke tenggorokan, urung terlontar.

"Sudah lama sekali aku menunggumu terbangun, Liz. Sebelas tahun semenjak kau mendamba matahari agar tak kelabu. Setiap saat aku seakan sedang mendandani boneka yang mati. Tapi rambutmu yang cantik ini tak pernah membuatku jera untuk menyisirnya."

Domba itu bicara benar-benar menyerupai manusia, seandainya tak ada deham dan intonasi menyeret serupa domba mengembik. Liz sedikit bergidik dengan suara itu. Mengingatkannya seakan ia sedang berada di dunia yang berbeda.

"Di mana ini? Siapa kau?" Liz terbata, tak percaya.

Sang domba tak menjawab. Ia terus saja menyisir rambut berombak Liz dengan tekun. Setelah menyisakan hening yang panjang, ia kembali bersuara.

"Ayahmu dan seluruh manusia di dunia kalah dalam peperangan, Liz. Kami menang bukan karena tanduk dan empat kaki kami, tapi karena kesombongan mereka. Dunia menjadi milik kami. Sebagian besar hewan memilih untuk membalas perlakuan manusia selama ini pada mereka. Sebagian yang lain memilih tidak melakukannya. Seperti aku."

Liz merasa tercengang. Bangsa manusia sudah mengalami kejatuhannya. Hanya karena kesombongan mereka sendiri. Nyeri di dalam hati Liz mengiris.

"Ke mana perginya matahari? Langit tak berubah sama sekali. Masih sama gelapnya."

"Para hewan menanam matahari di dalam tanah, Liz. Setelah ia tak lagi memiliki kekuatannya. Mulai saat ini, langit akan selalu gelap. Pertanda hewan yang sedang berkuasa."

Jiwa anak-anak dalam diri Liz menangis. Ia berharap benar ini hanya mimpi buruk. Yang kemudian ia akan sanggup kembali memandang matahari. Meski tertutup kelabu.

Sang domba membiarkannya menangis sepuasnya. Liz mengelap air mata dan ingusnya dengan pakaian lusuh yang ia kenakan. Jahitannya berantakan dan benang lepas di mana-mana. Pakaian itu kemungkinan dijahit oleh kaki-kaki hewan yang ingin menyerupai tangan manusia.

Ilustrasi oleh Sveta Dorosheva

Ilustrasi oleh Sveta DoroshevaLiz kembali menatap pada perempuan di dekat jendela. Kini ia yakin bahwa itu ibunya.

"Ibu, ibu!" Liz terbata.

"Ibu, ibu!"

Tak ada jawaban dari sang wanita. Ia masih saja diam menatap ke luar. Semenjak tadi Liz disibukkan dengan dirinya sendiri. Hingga ia tak sempat memperhatikan apa yang dilihat sang ibu. Liz menajamkan pandangan dan menjerit keras. Ayahnya di sana, membungkuk, dengan kedua tangan yang bertumpu pada sebuah tongkat, ia terus mencoba berjalan dengan tertatih. Tanpa belas kasihan, keledai yang menumpang di punggungnya menjerit-jerit dan menghentakan kaki-kakinya pada tubuh Lermon. Berharap agar manusia yang ditungganginya mampu berjalan dengan lebih cepat. Suasana di luar sungguh aneh. Buah-buah pada pohon berganti menjadi bangkai ikan. Perdu-perdu berjarum yang nampak berbahaya, dan tumbuhan yang menumbuhkan dedaunannya ke dalam tanah nampak di mana-mana.

"Cepatlah, manusia bodoh!" dengusan selalu menyertai kalimat yang keledai ucapkan.

Liz ingin segera berlari ke ayahnya dan mendorong keledai itu dari punggung ayahnya.

"Ayah, ayah!" Liz menangis dan mengatupkan kedua telapak tangan ke wajahnya.

"Mengapa bisa jadi begini? Mengapa semuanya menjadi terbalik?" Liz merengek, berharap mendapat jawaban entah dari siapa.

"Tak akan ada jawaban, Liz. Kecuali dari manusia sendiri."

Domba dengan tenang menambahkan,

"Tenang, aku tak akan sekejam yang lain, Liz. Kau cukup menjadi bonekaku."

Liz tak mampu membendung tangisan, sementara di luar, langit semakin menggelap.

***

"Selamat. Anda pemenang lelang."

Kedua pria berpakaian resmi itu berjabat tangan.

"Ada yang salah?"

"Ya. Sepertinya ada yang berubah dengan lukisan ini."

Mata mereka beradu dengan kanvas.

"Sejak kapan gadis di ujung lukisan ini menangis?"

***

Published on October 05, 2013 00:52

September 26, 2013

Billi dan Kalimat Semangka

“Semangka itu bulat, berkulit hijau dan sebesar kepalamu. Jika kau ingin memakannya, belah saja menjadi dua.”

Itu kutipan karangan yang saya ingat dari seorang anak laki-laki kelas 1 SD di salah satu kelas penulis cilik. Saya dan rekan tandem mengajar saya terkagum-kagum dengan tugas yang dikerjakan Billi. Pada saat itu kami meminta kelas untuk membuat deskripsi tokoh dari buku yang baru saja mereka baca dan disampaikan secara naratif. Kebetulan pada saat itu Billi mengambil buku cerita dengan tokoh semangka yang hidup (memiliki tangan dan kaki). Kami memang sempat tak percaya bahwa narasi itu benar-benar ditulis oleh Billi. Kecurigaan itu beralasan, karena memang beberapa temannya yang lain bertindak ‘tak mau repot’ dengan sekadar menyalin kalimat-kalimat deskripsi tokoh dari buku cerita.

Setelah kami buktikan dengan 'menyelidiki' buku cerita yang diambil Billi, nyatanya tak ada satupun kalimat itu di dalam buku cerita. Sehingga, bisa dipastikan saat itu Billi murni membaca kisahnya hingga habis, memahami dan mendalami karakter tokoh dalam kepalanya, kemudian menyampaikannya dengan komunikatif dan imajinatif. Saya kemudian tertegun, sekaligus merasa bangga. Saya bahkan merasa, saat seusia Billi, belum tentu saya mampu melakukannya. Siapa Billi yang sedang saya ceritakan ini?

Seringkali menjadi satu-satunya lelaki di kelas, ia sama sekali tak merasa canggung. Beberapa kali ia sering menyandarkan dagunya ke atas meja dengan mata sayu yang mengantuk. Saya (terus terang) tak tega menegurnya, selalu ada pemaafan dalam kepala saya bahwa anak itu telah menempuh perjalanan jauh dari pulau Madura hanya demi sekadar mengikuti kelas ini. Jadi, sesungguhnya saya selalu ‘nakal’ dengan membiarkan rekan pengajar tandem saya yang menegur tingkah lucu Billi. Bagaimanapun, ia masih anak-anak. Kadang kala mampu sangat pendiam karena sekadar masih mengantuk atau lapar, di lain hari ia mampu begitu semangat bercerita tentang apa saja hingga susah dihentikan.

Melihat kiprah Billi di kelas selama ini, saya kemudian melihat gambaran seorang Billi versi masa depan di kepala saya. Kesempatan-kesempatan yang akan ia dapatkan, jalan-jalan yang terbuka padanya dan banyak hal baik lain yang akan menyambutnya. Mungkin kelak ia mampu menulis sebaik Umar Kayam, menjadi penulis unik dan gaul seperti Vabyo, atau justru menjadi penuh filosofi seperti Goenawan Mohamad? Terlalu cepat untuk membahas itu? Tidak juga, saya rasa. Siapapun dan di usia berapa pun, mimpi tak pernah terlalu cepat datang atau terlambat untuk dikejar. Anak-anak bagi saya selalu menyenangkan. Masa kecil adalah fase di mana sebagai manusia mereka memiliki kebebasan penuh untuk melakukan segalanya dengan imajinasi yang tak dibatasi, mencoba semua hal tanpa ragu, juga mimpi-mimpi yang dibentuk tanpa rasa takut.

Kalimat semangka Billi mungkin tak begitu berarti besar baginya, namun imajinasinya yang terus tumbuh akan membawanya ke mana saja kelak. Imajinasi itu akan membawanya lebih dekat ke impian dan harapannya. Lebih dari itu, saya belajar dari Billi. Imajinasi semestinya tak menemukan batas dan tak sekadar terbatas pada proses kreatif berkarya, namun juga dalam setiap proses menapaki kehidupan. Billi seakan 'mengajak' saya untuk memulai kembali semuanya seperti anak-anak. Di mana jatuh hanya berarti menangis kecil sesaat untuk kemudian berlari lagi dengan gembira, seakan belum pernah terjatuh sebelumnya.

Published on September 26, 2013 21:58

September 18, 2013

Dunia Sastra di Mata Indrian Koto

Dunia sastra yang sepi kritik membuat sastra tumbuh seperti jalan raya di sebuah kota: kacau, semerawut, dan main terobos. Indrian Koto berbicara apa adanya tentang dunia sastra kita.

MENGELOLA sebuah toko buku sastra dan sebuah komunitas, juga menulis puisi dan cerpen, membuat seorang Indrian Koto memiliki pandangan tersendiri terhadap dunia perbukuan dan industri sastra saat ini. Dari berbagai obrolan dan diskusi santai, seorang Indrian tak melulu berperan sebagai penjual, namun kerap kali juga murah hati memberikan rekomendasi dan membagi sudut pandangnya terhadap suatu karya. Berbagai pertanyaan tentang industri buku sastra saat ini membuatnya bersuara dan angkat bicara.

Menengok tentang definisi sastra dan non sastra pada dunia perbukuan, menurut Indrian Koto, apa definisi sastra?

Dalam dunia penerbitan biasanya, tidak selalu, ada kategori “fiksi” dan “sastra” serta “novel” atau “roman” untuk menyebut genre buku tertentu. Artinya, dalam industri perbukuan ada semacam pembatas yang tentu bukan ukuran, dalam posisi apa buku-buku tersebut mesti diperlakukan.

Saya bingung untuk mendefenisikan ulang karena kita punya standar yang cukup kaku dalam pendefenisian yang mesti diakui bersama lewat pusat bahasa. Namun demikian jika ditarik dari jenis karya, sastra merupakan karya yang berbentuk puisi, cerpen, novel/roman. Itu yang paling umum. Karena kita sedang tidak bicara bentuk-bentuk karya sastra, jadi tidak perlu ada argumen yang berlebihan mengenai perkara ini, kan?

Seberapa penting sastra dalam kehidupan kita? Dalam bentuk apa saja sastra dapat dieksplorasi kemanfaatannya? Menurut Anda, mana yang paling efektif?

Susah juga untuk mengukur seberapa penting sastra serta dalam bentuk apa manfaat kesusasteraan dalam konteks dunia perbukuan. Karena ini pembicaraan di luar sosiologi sastra. Posisi sastra dalam aplikasi sama seperti bidang semacam filsafat.

Pada dasarnya sastra merupakan potret zamannya. Refleksi kesasteraan bisa dilihat dalam unsur kesejarahan. Legenda, mitos, dongeng, adalah karya sastra. Bahkan legenda, kepercayaan, hingga unsur-unsur keagamaan sejak zaman Yunani Klasik, Romawi, bahkan sejarah agama-agama, baik agama langit, maupun agama bumi, juga sarat dengan sastra.

Contoh kecil, Siti Nurbaya, siapa yang tidak kenal dengan tokoh fiksi ini?

Bagaimana tanggapan Indrian Koto terhadap beberapa anggapan bahwa sastra berkesan sulit dan eksklusif?

Bisa jadi begitu. Analoginya itu ya seperti filsafat tadi. Tidak semua orang mau mendekati sastra, dan belakangan karya sastra yang muncul juga lebih banyak mengeksplorasi kata ketimbang peristiwa.

Sastra menjadi eksklusif karena banyak orang yang tidak berani dan tidak mau melongok ke dalamnya, pun orang-orang yang bergiat di sastra juga sebagian mengekslusifkan diri.

Pada dasarnya, jika diurut lebih jauh, sastra memang pekerjaan berat. Membutuhkan riset yang serius, serta siap tidak popular.

Tetapi belakangan ini kehidupan sastra kita cair, para sastrawan banyak yang turun ke masyarakatnya langsung, membaca karya di panggung-panggung kecil serta terlibat di diskusi-diskusi publik. Justru yang hari ini sangat ekslusif adalah para pengarang sastra popular. Gaya hidup ala masyarakat kelas menengah, dan memiliki manajer serta tim dalam bekerja.

Lalu, sudah berapa besar buku sastra mengambil tempat di dunia literasi Indonesia? Sudah cukup ideal kah?

Kalau yang dimaksud adalah popularitas pengarang, sastra kita kan didominasi sastra kanon. Di sekolah kita hanya mengenal penyair sebatas Chairil hingga Taufiq Ismail. Artinya, dalam kanon sastra dalam dunia pendidikan, sastra tidak pernah tumbuh dengan normal.

Kaitannya dengan bacaan, perpustakaan pemerintah di seluruh Indonesia kan dikontrol oleh depertemen dengan proyek-proyek besar mereka. Sastra yang masuk ke sana rata-rata sesuai dengan kebutuhan literasi kanon tadi. Buku-buku yang paling sering kita temui adalah karya-karya para sastrawan Balai Pustaka. Ini kecenderungan umum di tiap daerah. Artinya, dunia literasi secara umum terkendali secara sistemik. Belum lagi persentase sastra dalam mata pelajaran di sekolah. Bahkan, fakultas sastra pun lebih banyak memberi teori. Dan ini cukup berbahaya, di mana kampus-kampus pun memiliki keterbatasan akses dan pengetahuan mengenai pertumbuhan kesasteraan di nusantara. Kampus bahkan mengikut isu yang berkembang di pasar. Bahwa, misalnya, “Saman” yang ditulis Ayu Utami dianggap sebagai fenomena kesasteraan, kampus pun terlibat dan dalam merumus-rumuskan teori agar terhubung dengan ini.

Misal yang lain, dari skripsi dan tesis mahasiswa, ada berapa banyak pengarang kotemporer yang mendapat sorotan? Tetapi ada pengarang yang jika dihitung kajian tentang karyanya bisa ratusan.

Ketidakadilan ini tentu berpengaruh ke perkembangan buku saat ini. Pihak-pihak yang terkait dengan sastra tidak updatemengenai perbukuan, sesama sastrawan tidak terlalu tertarik membaca karya seniman lainnya. Begitu juga dengan penerbit, sastra bukanlah buku yang menjanjikan. Pilihan yang paling mungkin adalah menerbitkan buku sendiri. Inilah yang sedang terjadi belakangan ini. Namun, jika sastrawan mesti dituntut juga untuk mempromosikan dan menjadi pedagang, ini tentu amat merepotkan mereka. Belum lagi, dunia sastra yang sepi kritik membuat sastra tumbuh seperti jalan raya di sebuah kota: kacau, semerawut, dan main terobos.

Dalam beberapa tahun terakhir, bagaimana perkembangan buku sastra di Indonesia?

Perkembangan secara umum bagus. Dunia penerbitan bukan lagi dunia yang ekslusif. Bahwa hari ini orang tidak perlu menunggu tahunan untuk menerbitkan buku-buku karyanya. Setiap orang bebas kapan dan dimana bukunya bisa diterbitkan. Secara kuantitas, dunia kesasteraan sangat ramai dengan buku-bukunya.

Namun, keran yang terbuka ini justru membuatnya cukup riuh. Para penikmat sastra bingung menenutukan mana karya yang baik, mana karya yang biasa-biasa saja. Tidak ada standar apa pun, kritik tidak hidup, buku terus diproduksi, tiap orang hanya butuh rasa percaya diri yang besar untuk bisa menjadi penulis. Dan, jumlah followers akan ikut menentukan seberapa buku yang akan laku. Dalam kondisi ini, para sastrawan yang sungguh-sungguh hidup dalam dunianya akan sangat sulit dikenali dan hidup dengan semestinya, Maka tak heran, meski secara kuantitas banyak karya yang lahir, secara kualitas jumlah itu sangat sedikit yang merupakan karya-karya terbaik. Sebagai pedagang buku dan penikmat sastra, saya punya alasan kuat untuk mengatakan ini

Selama berdagang buku sastra, bergiat dan membentuk komunitas, ada kesan menarik tentang sastra dari penikmatnya?

Banyak juga, peristiwa yang saya anggap lucu sekaligus menyenangkan. Dalam komunitas tentu kondisi mengenai bacaan, peta kesusasteraan tidak terlalu menjengkelkan. Saya tinggal memprovokasi orang saja. Tetapi sebagai pedagang buku online, dan pada umumnya saya melakukan interaksi dengan sebagian pembeli buku saya. Tujuan jelas, selain menjadikan mereka langganan saya, saya juga ingin tahu bacaan dan mengarahkan selera mereka. Tentu tidak secara verbal.

Pelanggan terbanyak saya berasal dari Twitter, orang-orang yang tak selalu berminat dengan buku sastra tetapi kadang tanpa alasan belanja buku. Banyak pembeli buku hanya tahu nama satu dua orang sastrawan atau judul karya saja karena pembicaraan yang mereka ikuti. Atau mereka memang pembaca sastra awam yang tertarik ingin mengenal sastta. Biasanya mereka meminta rekomendasi saya kira-kira buku apa yang mesti mereka baca.

Dari kacamata Anda, apa kendala dalam upaya memasyarakatkan buku sastra oleh kita bersama saat ini?

Generasi hari ini adalah generasi internet. Mereka tumbuh dan berkomunitas di dunia maya ini. Ada banyak komunitas penikmat buku dan saling berbagi buku bacaan. Namun, sastra bukanlah poin penting di sini, karena buku-buku yang mereka nikmati merupakan kategori “fiksi” atau setingkat lebih besar adalah “novel”. Ada banyak generasi sekarang yang mengenal nama-nama besar, namun sedikit yang membacanya. Ada banyak generasi hari ini yang senang menulis namun sedikit membaca atau bahkan dengan percaya diri yang tinggi mereka seperti mengabaikan teori, konvensi bahasa, logika dan unsur-unsur kesusasteraan. Mereka tetap menyebut ini sebagai sastra.

Mau bicara apa kita di tengah tradisi “endorsement” ini?

Namun selalu ada cara untuk memasarkan buku meskipun terseok. Sebagai misal, Jual Buku Sastra, toko buku onlinesaya memiliki visi untuk memperkenalkan buku-buku sastra yang diterbitkan secara indie oleh penerbit yang bahkan hanya lahir untuk satu buku tersebut saja. Namun mereka harus dicatat, harus mendapat tempat. Ada berapa banyak apresiasi terhadap karya sastra indie, penulis tidak terkenal? Sastra hari ini bukanlah semata-mata “hasil”, tetapi juga merupakan “jalan”.

Ada yang tidak sadar dan tidak mau tahu dengan kondisi ini. Termasuk juga mereka yang mengaku pengarang. Penjelasan mengenai ini rasanya amat sangat panjang. Anda bisa mencari contoh untuk beberapa kasus bagaimana sastra popular mendapat tempat yang cukup luas di masyarakat dan dianggap itulah sastra yang merupakan cermin masyarakatnya.

Ini seperti menjawab pertanyaan pertama tadi, logika sederhana untuk melihat mana yang sastra, mana yang bukan, tanpa harus mengutip teori adalah: seberapa lama karya dan penulis ini akan bertahan dalam dunia literasi kita. Berapa panjang usianya.

Dari data hasil penjualan toko buku sastra, apa optimisme ke depan untuk dunia sastra dan industrinya?

Kita membutuhkan ruang baru dalam pengembangan toko buku. Toko online menjadi salah satu media yang akan meningkat di tahun-tahun ke depan. Toko buku alternatif di dunia maya jelas lebih efektif dan hemat dan menjangau semua tempat. Buku untuk sampai ke tangan pembaca mengalami proses yang rumit. Di tengah-tengah keruwetan dunia perbukuan kita dihadang oleh “politik toko buku”. Toko buku konvensional jelas dimonopoli oleh satu jaringan toko buku terbesar. Yang di daerah dan yang kecil bisa apa?

Maka kita lihat belakangan, di Facebook terutama, ada banyak bermunculan toko buku pribadi, yang pedagangnya tidak harus memiliki buku langsung. Artinya toko buku yang berbasis jasa. Tetapi orang senang karena buku yang tidak ada dikotanya bisa dipesan secara online.

Hanya saja pedagang buku seperti saya tidak terlalu bisa diharapkan bisa berkembang. Pertama terkait dengan modal, yang akhirnya berhubungan dengan akses buku. Sebagai umpama, ketika orang butuh buku dan memesan di JBS, bisa dicarikan tetapi adanya di toko buku. Kendalanya jelas harga. Tidak ada diskon di sana. Basis saya dengan JBS selain urusan-urusan sok ideologis, jelas memberikan jasa. Tetapi ketika saya mesti membeli buku di toko buku yang tanpa diskon, itu akan membuat saya serba salah. Menaikkan harga buku, jelas bukanlah pilihan ideal saya untuk jenis buku yang masih ada ditoko buku lain, Secara perbandingan tahun terbit buku tersebut seharusnya berharga normal. Ini membuat saya kehilangan idealisme konyol.

Dengan tidak memiliki modal akan membuat saya juga sulit bekerjasama dengan distributor yang memegang pembagian buku di tiap daerah. Saya bisa apa dengan kondisi yang pas-pasan ini. Akhirnya jika punya sisa uang saya belanja buku secara mandiri, menunggu diskonan buku yang “dibuang” oleh penerbit dan menjualnya lagi dengan harga normal.

Sebenarnya ini sangat tidak saya sukai. Tapi apa boleh buat.

Dari sisi industri, bagaimana sastra menempatkan dirinya saat ini?

Industri buku saat ini sedang dan sangat bergairah. Bahkan munculnya akses internet tidak mengganggu penerbitan buku-buku. Buku-buku terus diproduksi, selalu ada buku yang dicetak ulang, ada buku yang best-seller, dan seterusnya.

Fiksi-fiksi popular dengan sasaran utama para remaja menempati urutan pertama buku-buku laris belakangan ini. Ada banyak penerbit yang muncul dan besar dengan sasaran memproduksi sebanyak-banyaknya buku-buku fiksi untuk remaja. Bahkan penerbit-penerbit mapan pun ikut bikin lini penerbitan buku-buku fiksi remaja. Belum lagi jika kita melihat fenomena penerbitan buku di beberapa situs internet.

Buku tetap diproduksi, masal maupun terbatas.

Lalu di mana sastra menempatkan dirinya? Buku sastra tetap bergerak dengan lamban dan malu-malu. Tidak banyak, jika tak bisa dibilang tidak ada, buku-buku sastra yang diterbitkan penerbit besar. Ada satu-dua buku sastra yang digadang-gadang dan cukup berhasil di pasar, tapi tidak selalu.

Buku Sastra yang banyak diminati yang seperti apa saat ini?

Sastra serius jelas bukan. Buku yang banyak dibaca dan diproduksi saat ini adalah novel fiksi-biografi.

Di JBS ada beberapa buku pengarang tertentu yang cukup laris, karena nama itu yang cukup popular di dunia sastra. Selama itu sastra saya senang saja, meskipun harus mencarikannya di tempat lain. Tetapi kalau buku-buku sastra popular, saya mesti berpikir dua kali untuk mencarikannya. Saya tinggal bilang, “kami tak menjual buku yang dimaksud” Terhadap sastra terjemahan minatnya juga cukup tinggi.

Dari hasil penjualan, bagaimana minat masyarakat terhadap buku sastra Indonesia dibanding buku-buku sastra luar negeri/terjemahan?

Cukup seimbang. Ada banyak penikmat sastra terjemahan, bahkan tak sedikit yang mencari versi asli. Tapi kami jelas tidak punya.

Sastra-sastra Eropa dan Amerika Klasik cukup banyak peminatnya, hanya saja buku-buku kami kan sangat terbatas. Saya juga mengingatkan ke beberapa pembeli yang masih asing dengan karya pengarang tertentu untuk mempertimbangkan buku dengan terjemahan yang buruk misalnya.

Sastra lokal juga sama. Peminat karya penulis tertentu cukup banyak. Hanya saja, sekali lagi, keterbatasan stok kamilah yang membuat buku-buku sastra lokal juga belum terakomodasi dengan baik. Mereka memilih jenis buku pengarang tertentu karena memang suka sastra, ada juga karena kenal nama penulisnya dan penasaran pada pengarang tertentu.

Ada pesan dan harapan untuk dunia Sastra Indonesia?

Saya orang yang pesimis dan cukup sinis, sehingga sulit berhadapan dengan kata harapan. Hahaha…

Bagaimana pun sastra sebagai bagian dari kebudayaan akan tetap ada dan terus tumbuh dengan berbagai variasi dan medianya. Artinya tak ada yang perlu dikhawatirkan.Ya, memang rasanya tak perlu ada yang dikhawatirkan. Jika Indrian Koto mengatakan sastra adalah bagian dari kebudayaan, hal itu sejalan dengan yang S. Takdir Alisjahbana katakan, “Saya yakin bahwa dalam zaman kita kesusateraan mempunyai tugas yang tak terhingga banyaknya oleh perkembangan budi dan kebudayaan manusia. Hanya apabila kesusasteraan dengan sadar menghadapi soal-soal itu dan tidak takut dan lari daripadanya, ia akan dapat sesungguhnya menjadi relevan dalam perkembangan sejarah dan kebudayaan.” Optimisme pada industri sastra pun akan terus ada untuk kembali menjalankan tugasnya, mengambil peran dalam perkembangan kehidupan.

NABILA BUDAYANA

Tulisan ini telah dipublikasikan sebelumnya untuk AlineaTV tanggal 21 Agustus 2013

Published on September 18, 2013 22:10

Kabar Terbaru Penulis Gatotkoco Suroso

Setelah mencuat kasus alihwahana tanpa izin novel Jokowi Si Tukang Kayu ke layar, ke mana dan apa yang dilakukan Gatotkoco Suroso? Penulis yang juga aktivis dan pemred sebuah majalah budaya ini pun berbicara panjang lebar tentang apa saja, mulai novel, pemuda, hingga penulis Indonesia.

Tampilannya bak ‘seniman’ dengan rambut gondrong, mengenakan rompi dan badgebendera Indonesia di lengan kanannya, tak mampu menyembunyikan keramahannya begitu ia berbicara. Kesan tak banyak bicara pada pria kelahiran Boyolali 21 Juni ini langsung luruh begitu berbagai uraian jawaban mengalir dari dirinya. Mulai menulis secara profesional sejak tahun 2008, menulis lepas di berbagai media, membawa dirinya menghasilkan novel pertama berjudul “Sarjana Muda”. Hingga waktu membawanya melahirkan kembali novel kedua berjudul “Jokowi Si Tukang Kayu” yang menceritakan tentang awal kisah hidup Jokowi hingga menjadi walikota Solo.

Tanggal 30 Mei tahun 2013, seorang mantan direktur penerbit yang menerbitkan novel “Jokowi Si Tukang Kayu” berkata bahwa sudah ada persetujuan bahwa sampul lama novel diganti dengan sampul poster film. Hal itu tentu saja membuat ia terkejut. Tak ada kesepakatan apapun sebelumnya dengan pihak penerbit maupun produser untuk pengadaptasian novelnya menjadi sebuah film. Awalnya Gatotkoco cuek saja, enggan menanggapi. Namun kemudian pikirannya bergemuruh. Ia merasa tak terima karena penerbit yang lepas tangan dari dirinya : terlambat membayarkan royalti sesuai dengan waktu yang dijanjikan, juga membuat kesepakatan dengan produser film tentang novelnya. Ia mengajukan protes yang sempat dimuat dalam beberapa media televisi maupun portal berita online. Aksi tersebut dilatarbelakangi oleh pemikirannya bahwa ada sebentuk penjajahan kapitalisme yang harus dilawan. “Orang yang punya modal, menjajah orang yang tidak punya modal.” Begitu ia mengumpamakan peristiwa yang terjadi pada dirinya. ‘Teriakan’ Gatotkoco itu menggaung hingga ia menuai berbagai reaksi dukungan dari sahabat terdekatnya Iwan Piliang juga rekan-rekan sesama penulis, bahkan hingga ‘pinangan’ dari penerbit lain yang ingin menerbitkan karyanya. Meski begitu, kasus itu juga menjadikan novelnya banyak dibajak dan dijual bebas di beberapa kota. Memberikan tanggapan mengenai hal itu, ia berbicara secara terbuka, “Saya tidak bisa menutut, kalau menuntut pun mau menuntut ke mana?” meski secara hukum pembajakan adalah sebentuk pengkhianatan intelektual. Apabila nanti semua hak-haknya dipenuhi secara layak oleh penerbit, dengan bijak, Gatotkoco berujar ingin menutup buku kasus ini dan menjadikannya sebagai suatu bentuk pembelajaran di masa depan. Menurutnya perlu pemikiran yang matang untuk menghasilkan suatu buku, sehingga penulis tak semestinya dipandang sebelah mata.

Tak melulu membahas kasus yang menimpa novelnya, Gatotkoco juga bersuara akan pemikiran-pemikiran yang menarik. Ia seringkali menegaskan, motivasinya untuk menulis dikarenakan latar belakang yang dimilikinya sebagai seorang aktivis. Baginya, dunia aktivis seharusnya memiliki cara-cara kreatif untuk menyampaikan ajakan positif pada generasi muda. Salah satu cara yang ia tempuh adalah dengan menulis. Tak heran, karyanya tak pernah jauh dari isu sosial, mengungkap motivasi dan inspirasi dengan memberi gambaran kehidupan sosok-sosok yang menjadi zero to hero. Melalui bedah buku di kampus-kampus dan bertemu dengan banyak pemuda, membuatnya mudah untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang membangun mereka. Itu juga yang menjadi alasannya tak ingin menulis di luar jalur yang ia tekuni saat ini. Pemuda selalu memiliki tempat besar dalam kepalanya. Baginya, perubahan di belahan manapun di dunia dimulai dari generasi muda. Ia teringat ucapan Pramoedya Ananta Toer tentang pemuda : “Pemuda tanpa keberanian, tak lebih hanya ternak semata.” Ia berharap bahwa kalimat itu ditangkap dari generasi ke generasi agar kelak pemuda mampu menjadi generasi yang mandiri. Kepada penulis muda ia berpesan, “Jangan putus asa oleh apapun, coba terus dan dibutuhkan nekad untuk menulis.” Baginya, modal terpenting bagi penulis adalah kemauan untuk menyelesaikan karya. Jika lelah, istirahatlah untuk kemudian memulai kembali.

Ditanya apa rencananya ke depan, ia mengutarakan tengah menggagas suatu ikatan profesi yang mampu menjadi payon bagi para penulis yang dinamakan Ikatan Penulis Indonesia. Ia berharap ke depannya IPI akan memiliki perwakilannya di tiap daerah. Pengalaman tak menyenangkannya dengan penerbit, membuat dirinya dan beberapa penulis yang mengalami hal yang sama berkumpul dan membentuk ikatan profesi ini. Ikatan Penulis Indonesia bertujuan menaungi penulis-penulis yang bergabung dengan payung hukum dan perlindungan agar penulis sebagai pencipta karya diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Selama ini royalti penulis sebesar 10 hingga 15 persen adalah sebuah ketidaklayakan yang perlu untuk dikritisi. Kongres perdana IPI diselenggarakan tanggal 7 September 2013 mendatang di Pendopo Situ Gintung Jakarta. Berbagai kalangan penulis akan diterima dengan terbuka tanpa membedakan penulis pemula dan senior. Dari penulis senior ia berharap dapat memetik berbagai pembelajaran untuk para penulis pemula agar mampu mapan di bidang kepenulisan.

Bicara tentang karya selanjutnya, ia masih menyimpan lima naskah buku yang belum diterbitkan, di antaranya berupa novel dan buku filsafat. Namun kejadian tak menyenangkan yang pernah dialami, tentu membuatnya lebih selektif dan berhati-hati memilih jalan dalam menerbitkan naskah.

Baginya, penulis semestinya mulai berani bersuara akan ketidakadilan yang terjadi, penerbit lebih memperhatikan penulis dan jangan sampai yang terjadi padanya terulang kembali. Ketika penerbit mengingkari perjanjian, sesungguhnya mereka melakukan pengkhianatan ilmu. Ketika ilmu dikhianati, tatanan sosial akan rusak. Oleh karena itu, ia berharap penerbit selalu bersikap baik, tidak arogan dan menghargai penulis. Jika penulis tidak diperlakukan dengan baik, tak akan ada karya-karya yang lahir dan diterbitkan. Ia sepakat benar dengan ucapan Iwan Piliang, sahabatnya : Penulis adalah orang yang bisa mengubah peradaban.

NABILA BUDAYANA

Tulisan ini telah dipublikasikan sebelumnya untuk AlineaTV tanggal 5 September 2013

Published on September 18, 2013 21:46

September 13, 2013

Tentang Bert dan The Book of Lost Things

Saya teringat salah satu kalimat yang pernah terlontar dari Agustinus Wibowo bahwa kita dibesarkan dengan cerita yang dikisahkan semasa kecil.

Beberapa hari ini saya sibuk tenggelam dalam novel fiksi karangan John Connolly, The Book of Lost Things. Kontennya memang tentang berbagai karakter dongeng-dongeng klasik dunia yang sudah sangat dikenal. Meski tentang dongeng, namun The Book of Lost Things jelas untuk dewasa. Semua kisah dongeng yang penuh dengan manis dan pesan moral dijungkirbalikkan sedemikian rupa hingga menjadi paradoks dari kisah asalnya. Membaca buku itu seakan penulis ingin menyampaikan pesan besar bahwa ‘dunia yang sesungguhnya tak pernah seindah dongeng’. Dunia ini penuh kekejaman dan kejahatan disamping kebaikan hati yang bahkan terkadang palsu. Pembaca dewasa seakan diingatkan bahwa begitulah keadaan dunia. Saya kutip salah satu bagian di mana sang tokoh utama, David sedang bertanya kepada sang ksatria setelah ia menyaksikan banyak jasad manusia hasil pembantaian di dalam perjalanannya di dalam hutan.

"Jadi tidakkah seharusnya kita melakukan sesuatu?""Apa yang ingin kau usulkan : kita mesti memburunya dengan satu setengah pedang? Hidup ini penuh dengan ancaman dan bahaya, David. Kita menghadapi apa yang harus dihadapi, dan ada saat-saat kita harus memilih untuk bertindak demi kepentingan orang banyak, meski untuk itu kita harus mengorbankan diri sendiri, tapi bukan berarti kita mesti mempertaruhkan nyawa kalau tidak ada perlunya. Masing-masing dari kita hanya mempunyai satu kehidupan untuk dijalani, dan satu nyawa untuk diberikan. Buat apa menyia-nyiakan nyawa yang hanya satu itu untuk sesuatu yang sudah tak bisa diselamatkan."

Sang tokoh utama, David merasa bahwa sang ksatria berbeda dengan sosok ksatria yang ia temukan dalam buku-buku dongeng miliknya, yang selalu rela mengorbankan nyawa, berhasil menjadi pahlawan dan membawa kemenangan pulang. Dongeng dan dunia nyata ternyata memiliki batasnya.