Alessio Brugnoli's Blog, page 98

August 26, 2019

Sciamanesimo Coreano

Parlando dello sciamanesimo, aveva accennato all’esperienza coreana, dove, tra molte difficoltà e diverse persecuzioni, questa forma di religiosità, nota come Mugyo oppure Shingyo, o ancora come Museok (cultura sciamana), convive e si integra nelle dinamiche di una tra le società postmoderne più evolute al mondo; in questo, forse, è il segreto del suo grande fascino.

[image error]

Evidenze archeologiche sembrano datare l’esistenza dello sciamanesimo in Corea sino all’era del bronzo. Alcuni studiosi invece, non distinguendo tra animismo e sciamanismo, lo datano persino al paleolitico, prova di ciò sono i numerosi dolmen che si trovano in Corea, dove non esistono in nessun altro paese al mondo zone con un’ alta concentrazione di dolmen come le si trovano in questa penisola.

Molti non lo sanno, ma uno studio recente ne ha catalogati 29.510, di cui 19.068 nella provincia di Chŏlla-namdo e 1.597 in Chŏlla-pukto, il che rivela che la Corea possiede il 60% dei dolmen esistenti al mondo. Anche se sono culturalmente indipendenti da quelli eretti in Europa, anche questi erano associati alle sepolture gentilizie delle figure di spicco di un clan e probabilmente associati a particolari orientamenti astronomici.

Il che implica l’esistenza sia di un culto degli antenati, sia delle forze misteriose della Natura: con il tempo, questa religiosità primigenia è stata influenzata dalla vicina cultura cinese, inglobando elementi provenienti sia dal buddismo, sia dal taoismo.

Perseguitato dagli occupanti giapponesi, che uccisero centinaia di sciamani e distrussero decine di templi, negli ultimi anni, il Mugyo sta avendo una nuova rinascita; cosa peculiare di questa religione, è come il ruolo di leader spirituale della comunità sia affidato preferibilmente ad una donna, nota come Mudang. Uno sciamano di sesso maschile è molto meno frequente, ed è noto come Baksu. Le Mudang sono divise in due gruppi: le Gangshinmu e le Seseummu.

Le Gangshinmu sono quelle sciamane che per diventare tali devono attraversare un periodo di iniziazione o possessione spirituale nota come shinbyeong: questo raggiunge il suo apice quando la iniziata si trova in stato di trance, durante il quale attraversa diverse dimensioni spirituali e trova i suo protettore divino, che solitamente si presenta sotto sembianze animali. Inoltre durante il suo viaggio tra le varie dimensioni la futura sciamana dovrà scalare montagne oppure alberi, entrambi riconducibili all’Axis Mundi.

In questo primo gruppo si distinguono due sottogruppi: le Mudang vere e proprie e le Myeongdu. Le Mudang propriamente dette ricevono la divinità o l’entità che tentano di contattare nello stato di trance, mentre le Myeongdu si interfacciano con le anime dei defunti.

Le Seseummu sono le sciamane che acquisiscono i loro poteri per via ereditaria. Anche in questo gruppo sono distinguibili due sottogruppi: quello delle Shinbang e quello delle Dangol. Le Shinbang comunicano con gli spiriti mediante sedute medianiche mentre le Dangol eseguono esclusivamente rituali. Il termine generico per rituale o cerimonia in coreano è Gut, che può essere sia di natura individuale (ad esempio un rituale di auto guarigione) o può rappresentare un festivo momento popolare, come un rituale per assicurare un buon raccolto o per proteggere il villaggio da entità non gradite. I rituali variano da regione a regione, di villaggio in villaggio ma sono scanditi tutti più o meno in 12 parti. Alcuni dei rituali più noti sono i seguenti:

Naerimgut: rituale di iniziazione

Dodanggut: rituale di prosperità

Chaesugut: rituale per la buona fortuna

Sshitgimgut: rituale di esorcismo

Namhaeanbyeolshingut: rituale molto lungo suddiviso in 18 parti, tipico della costa sud occidentale della penisola e serve per assicurare una pesca proficua.

Le “Gut”, si svolgono in casa o all’aperto e per attrarre gli spiriti dei defunti si lasciano ancora oggi offerte di cibi e bevande, tra cui anche una testa di maiale.Parlando di trance, gli sciamani si avvalgono di diversi strumenti per facilitare “l’accesso” a questo stato alterato di coscienza come danze, la musica e, peculiarità coreana, le rappresentazioni teatrali.

La danza sciamana per eccellenza è il Salpuri, ovvero la danza dell’esorcismo si eseguiva tradizionalmente accompagnata al ritmo dello Shinawi, un tipo di composizione musicale improvvisata composta da strumenti a fiato e a percussione, che con il proseguire della danza diventa sempre più veloce, che sotto molti aspetti, somigliava al nostro tarantismo, con i movimenti spontanei, che si concentrano per lo più nella parte superiore del corpo e sono atti alla ricerca della più profonda natura dell’uomo.

I teatri delle maschere, detti Talchum, rivelano di possedere le loro origini in rituali arcaici, in quanto iniziano sempre con un saluto agli dei.In queste rappresentazioni lo scopo non è quello di imitare le loor le gesta o comportamenti, bensì quello di evadere dalla propria maschera della personalità per favorire la possessione divina e permettere all’entità di comunicare attraverso il corpo del così detto “attore”.

Le divinità contemplate nello sciamanismo coreano sono troppe per nominarle tutte, in quanto sembra come nell’animismo riconosce principi divini in ogni sfaccettatura del creato. Alcune divinità, connesse direttamente allo sciamanesimo

JakduDaeshin, il dio della grande lama, che possiede la sciamana durante la danza nota come Jakdureultada, una danza dove questa dimostra alla divinità il suo valore danzando sulle spade.

SongsuDaeshin, è la dea protettrice delle mudang, può presentarsi sotto diverse forme.

ChangbuDaeshin, è lo spirito della musica e degli strumenti musicali, interviene nei rituali accompagnati da musica rituale “proteggendo” la musica.

[image error]

Un elemento tipico della spiritualità coreana sono i “Changsung”, grossi tronchi di legno scolpiti a forma di faccioni minacciosi, severi, talvolta grotteschi. I Changsung erano quasi sempre due: “il generale che comanda tutto ciò che sta sotto il cielo” e “il generale che comanda tutto ciò che sta sotto la terra”; venivano rizzati nei pressi dei villaggi, in un punto geomanticamente strategico, donde potessero esercitare i loro poteri apotropaici. A Jejudo sono diffusi gli “Harubang”, le pietre degli antenati, scolpite nella roccia lavica, alte fino a tre metri. Non è nota la loro origine, forse erano guardiani del villaggio o simboli di fertilità.

[image error]

Ovviamente, esistono anche templi, come il famoso Inwangsan Guksadang era utilizzato per i sacrifici e gli esorcismi ed è il tempio sciamanico più famoso della città, fu ricostruito dai coreani dopo che i giapponesi lo distrussero nel 1925. Nelle vicinanze c’è Seonbawi, una grande roccia nera dove i monaci e gli abitanti di Seoul vanno a pregare, per dialogare con gli spiriti della Natura…

[image error]

August 25, 2019

MANTZIKERT: WHY THE BYZANTINES REALLY LOST?

Tons of ink of all colors have been spent in the dusty papers of historiography for the events that took place at the city of Mantzikert at the August of 1071, during the days when the Roman Emperor Romanos Diogenes ruled the Roman Politeia. The accidents concerning the Roman defeat by the Seljuks Turks are widely known and need no further examination here, for the sake of the limited time our human flesh has on this earthly fragile experience and because repetition can grow our minds feeble.

On the other hand, less attention has been given to the reasons why the imperial troops of the Cappadocian Basileus Romanos Diogenes suffered such an unprecedented calamity in what was destined to be remembered as “the battle of Mantzikert”. In this article I am going to examine briefly the three most significant factors, that according to my perspective bulldozed the road – and…

View original post 1.552 altre parole

Santa Maria a Mare a Giulianova

[image error]

Oggi, in attesa che il buon Saverio si decida a tornare dalle ferie, parlerò di un chiesa abruzzese, posta nella sua Giulianova, Santa Maria a Mare.

Questa era ubicata qui la vecchia “Castrum Novum”, l’antica città romana a diciotto miglia a sud di “Castrum Truentino”, sulla via Salaria, che nel IX secolo si trasformò in “Castel San Flaviano” e fu costruita in modo da costituire un punto di riferimento di pellegrini e viaggiatori che da qui incominciavano a costeggiare il mare alla ricerca di imbarchi meridionali, diretti a Costantinopoli o in Terrasanta.

La chiesa originale, una gancia benedettina, in cui nel 1108, vi si tenne un importante placito presieduto dal conte aprutino Attone di cui rimangono i resti di una struttura absidata al di sotto dell’attuale navata sinistra, fu restaurata intorno al 1156 in stile romanico lombardo, da Guido, il vescovo ricostruttore di Teramo, che, tornato dalla Sicilia dove è probabile che avesse ottenuto da Guglielmo I la signoria feudale della città, per avere aiutato l’Altavilla a domare la rivolta filobizantina di Roberto III di Loritello

Operazione che si inquadra nel tradizionale tentativo normanno di espansione ai danni dell’Impero Bizantino e degli stati arabi in Siria e Palestina, che trasformò Castel San Flaviano, in uno dei centri di smistamento delle truppe crociate provenienti dal centro Italia.

Di questa funzione si hanno testimonianze frammentarie e trasversali, come quella costituita dal Necrologio della Cattedrale di Teramo che ricorda che a San Giovanni d’Acri morirono parecchi militi di Castel San Flaviano, o da una leggenda locale di tradizione orale che riporta che nelle colonne interne del tempio sono sepolti i resti di mitici paladini.

L’edificio sacro dovette assurgere ad una certa importanza, tanto che un secolo dopo si continuava ancora ad abbellirlo fino all’ornamento della porta principale compiuta, probabilmente, durante i primi anni dell’episcopato di Rinaldo Acquaviva (1300 – 1314), con l’originale portale.

Nello stesso periodo, la chiesa fu ampliata e portata a tre navate, tutte concluse da absidi semicircolari; verso la fine dello stesso secolo, forse a seguito di crolli, le tre absidi furono eliminate e le navate divennero due, separate da colonne in laterizio sormontate da capitelli sostenenti arcate a tutto sesto. Di conseguenza, la posizione del portale divenne asimmetrica, rispetto alla facciata, in cui gli spioventi non hanno la stessa lunghezza, perché quello a destra è interrotto dal campanile. Quest’ultimo è piatto a vela monoforata, mentre in un edificio romanico ci si sarebbe aspettati di trovare una torretta quadrangolare, magari con bifore.

Il 22 luglio 1460 nei pressi del fiume Tordino, si svolse una grande battaglia tra il re di Napoli Ferrante d’Aragona e i baroni abruzzesi ribelli: durante i combattimenti, vennero saccheggiati il castello e il borgo di Castel San Flaviano, distrutto l’anno successivo da Matteo di Capua, che era al soldo degli aragonesi. La chiesa di Santa Maria dovette in qualche modo salvarsi.

Nel 1463 Giulio Antonio I Acquaviva d’Aragona, conte di Castro San Flaviano, concluse con il Re del Regno di Napoli Ferrante d’Aragona un trattato di pace col quale riebbe tutti i possedimenti appartenuti alla sua famiglia, fra cui Castel San Flaviano. Intorno al 1471 fondò una nuova città che chiamò “Giulia Nova” sulla collina adiacente.

Progressivamente abbandonata, nel 1840 si decise di abbatterla: la salvarono i Padri Passionisti, che a cavallo del 1850, accorparono la chiesa al loro convento. Qui San Gabriele dell’Addolorata, al secolo Francesco Possenti,patrono dell’Abruzzo e degli studenti, trascorse la notte dell’8 luglio 1859, durante il suo viaggio da Torre San Patrizio (Ap) ad Isola del Gran Sasso (Te).

Un altro importante restauro avvenne dopo la seconda Guerra Mondiale, per riparare i cospicui danni patiti dalla struttura a causa dei bombardamenti. Eretta la Parrocchia della Beata Maria Vergine Annunziata il 25 marzo 1960, negli anni immediatamente successivi sulla chiesa furono effettuati lavori tesi al consolidamento della struttura, al preservamento dei resti di architettura romanica ancora presenti ed all’eliminazione di quanto non in linea con lo stile della chiesa. Infine, verso la fine del secolo scorso sono iniziati lavori attinenti al rifacimento del tetto in legno lamellare ed al restauro della facciata; detti lavori sono stati ultimati nel 2006

Se l’interno è alquanto spoglio, tuautta la struttura esterna è in laterizio, le pareti sono rinforzate da lesene e rifinite dal coronamento di arcatelle semicircolari secondo l’uso lombardo. Le arcatelle sono formate da mattoni in cotto sagomati. La parete sinistra è interrotta da lesene e da tre colonne rotonde che reggono tre archi. Un tempo l’intera parete era accompagnata da una ricca decorazione ad archetti che oggi è scomparsa. Due piccole finestre servono ad illuminare l’interno. La parte destra, per gran parte originaria, si presenta più articolata dell’altra con due ingressi, quattro lesene e cinque finestre, di cui tre ad arco acuto. Una fila di quarantacinque archetti pensili definisce la parte alta della muraglia. Al di sopra e al disotto di questa cornice corrono altre due file decorative costituite da mattoncini in cotto a forma di rombi in alto e di denti di sega in basso. Questi motivi decorativi delle arcatelle presentano somiglianze con le arcate della chiesetta di San Getulio a Teramo e con quelle delle absidi della chiesa di Sant’Angelo a Pianella.

[image error]

Il portale, stilisticamente vicino a quello della cattedrale di Atri e della chiesa di S. Francesco a Città Sant’Angelo, è invece frutto di almeno due mani.La prima, dovuta a un allievo di Raimondo di Poggio, maestro scalpellino ed architetto, realizzò il grosso, a cominciare dai capitelli delle colonne esterne, dove sono due basi con due leoni accovacciati, simbolo della forza e della potenza della Chiesa; a simboleggiare questa forza è il leone di destra che sembra intrattenere una lotta con un drago, simbolo di eresie e persecuzioni mentre quello di sinistra più pacatamente regge in mano un libro.

Per poi passare all’archivolto, composto da quattro archi concentrici e presenta due facce, una anteriore decorata con motivi floreali, animali e volti umani, l’altra è quella sottostante decorata con diciotto formelle scolpite a bassorilievo, una sorta di enciclopedia del simbolismo medievale: vi appaiono l’aquila e il falco,simboli della luce, la salamandra del fuoco, la colomba dello Spirito Santo, i leoni di potenza e forza.

La serie di formelle rappresenta una storia, raccontata attraverso scene simboliche, che narra del continuo mutamento espresso attraverso le diverse fasi dello zodiaco, dell’alternarsi delle stagioni e del percorso del sole durante l’arco della giornata nel suo continuo passare tra l’aurora, l’alba, il giorno, il tramonto, il crepuscolo e il buio della notte, quella condizione irrazionale e caotica del vivere dalla quale il cristiano potrà liberarsi entrando nella casa di Dio.

[image error]

Alla seconda mano, di probabile provenienza padana, è attribuibile la figura della Vergine con bambino, in cui lo sculture reintepreta un motivo di origine bizantina, molto diffuso nell’Abruzzo, con un modellato morbido e attento ai particolari, che già risente di influssi gotici.

Alla mano di Raimondo di Poggio e alla scuola di Atri è invece attribuita anche la colonna con capitello che si trova al centro dell’aula presbiteriale. Forti analogie si rintracciano soprattutto nei motivi decorativi del capitello, come le caratteristiche palmette atriane riunite a formare una sorta di corona nobiliare con funzione di arricchimento di una struttura altrimenti semplice

August 24, 2019

La Chiesa di Santo Spirito dei Vespri

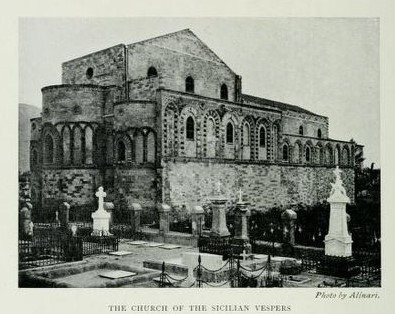

Oggi parlerò di una chiese normanna di Palermo, tanto importante storicamente, fu uno dei luoghi principali della rivolta del Vespro, quanto lontana dai principali giri turistici, data che è sita nel cimitero di Sant’Orsola

Si tratta della chiesa del Santo Spirito, annessa al monastero cistercense, fondato il 23 giugno 1172 per volere del solito arcivescovo di Palermo Gualtiero Offamilio e affidato a monaci cistercensi provenienti da Sambucina di Calabria sotto il regno di Guglielmo II che lo arricchì con donazioni assieme alla madre Margherita. Il 9 dicembre 1178 re Ruggero II, che aveva avuto come tutore Offamilio, lo dotò per riconoscenza di numerose terre, tanto che alcuni autori riferiscono a tale data la fondazione dell’abbazia. L’iscrizione nel presbiterio attesta che fu consacrata nel 1179.

Secondo la tradizione, il convento ospitò il mistico Gioacchino da Fiore, giunto alla corte di Tancredi: i funzionari normanni contestarono al teologo la fondazione del suo monastero silano, per cui dovette, nella primavera del 1191, recarsi a Palermo, dove aveva tra l’altro in gioventù aveva lavorato nella zecca, per trovare un accordo con il re.

Dopo un complesso confronto tra i due, durante il quale Tancredi propose all’abate di trasferirsi presso l’abbazia della Matina «allora in stato di grave declino» (proposta rifiutata in maniera decisa da Gioacchino), gli fu concesso di restare in Sila, sul luogo prescelto, facendogli dono di un vasto tenimento posto nelle adiacenze, aggiungendo 300 pecore e 30 some di grano, per il sostentamento della comunità religiosa. Nel 1232 il Capitolo Generale decise di considerare casa madre dell’Ordine Casamari.

Secondo la leggenda, il 31 marzo 1282 durante il Vespro, all’uscita della messa, un soldato francese, con il pretesto di una perquisizione, si rivolse in maniera poco educata ad una giovane donna palermitana in compagnia del marito, da lì scaturì una rivolta, ovvia conseguenza della stanchezza causata dalle tasse angioine.

La rivolta dei Vespri dilagò infatti, ben presto, in tutta la Sicilia. Si racconta anche che i siciliani, per individuare i francesi che si camuffavano in mezzo al popolo palermitano, facessero vedere loro dei ceci chiedendo di pronunziarne il nome; quelli che venivano traditi dalla loro pronuncia (“sciscirì” pittosto che “ciciri”) venivano immediatamente uccisi.

Diventata una commenda in una data imprecisata, diminuiti i frati nel 1516 fu affidata da Leone X all’ospedale di Palermo, che poi la cedette agli Agostiniani e nel 1573 agli Olivetani di Santa Maria dello Spasimo, che a causa dei nuovi bastioni cittadini, erano stati sfrattati dalla loro sede originale. Nella chiesa di Santo Spirito, furono quindi trasferiti sia lo “Spasimo di Sicilia” di Raffaello, sia il complesso altare marmoreo realizzato dal Gagini per custodirla.

Nel 1661, il quadro di Raffaello fu venduto sottobanco a Filippo IV di Spagna, Per motivi logistici un ulteriore trasferimento vede gli olivetani trasferirsi presso le strutture della chiesa di San Giorgio in Kemonia (1745 – 1747), determinando di fatto, il completo abbandono dell’aggregato monumentale del «Vespro».

Nel 1782, assenti i gesuiti da Palermo cacciati cinque anni prima in seguito alla soppressione della Compagnia di Gesù, l’altare di Antonello Gagini è disassemblato per essere destinato alla chiesa del Collegio dei Padri Gesuiti sul Cassaro, per essere ricomposto nella Cappella di San Luigi Gonzaga. L’altare privo dei sei tondi laterali, presentava al posto del dipinto di Raffaello, l’icona marmorea raffigurante San Luigi Gonzaga, opera di Ignazio Marabitti.

Nello stesso anno celebre e rivoluzionario viceré Domenico Caracciolo fece demolire il monastero, per costruire al suo posto il cimitero, uno dei primi in Europa, aperto a tutte le classi sociali della città. Nel 1882, in occasione delle celebrazione del Vespro, la chiesa fu restaurata su direzione dell’architetto G. Patricolo.

L’esterno della Chiesa presenta le combinazioni policrome, ottenute da tufo e lava, che sobriamente si alternano e coronano l’edificio di fascino e bellezza, una contaminazione fra gli stili arabo-normanno e gotico, arricchito lungo il fianco destro e attorno alle absidi, da archi con tarsie laviche in bicromia

L’interno è altrettanto sperimentale, grazie al buon Offamilio a cui si devono alcune innovazioni costruttive come i due colonnati formati da gruppi tetrastili di colonne granitiche ciascuno sormontato da un abaco su cui poggiavano gli archi a due ghiere, come si evince da descrizioni e incisioni. Ora l’interno si presente a tre navate divise da pilastri rotondi, con ampio presbiterio e tre absidi, a cui i restauri ottocenteschi hanno donato una semplicità che invita alla preghiera e alla meditazione.

[image error]

Su tutto spicca il crocifisso dipinto, realizzato nella seconda metà del Trecento dal Maestro del Polittico di Trapani, un pittore siciliano, che però era stato a bottega a Siena e Pisa. La croce è posta in alto, appesa poco dietro l’altare secondo l’usanza diffusa nell’Italia centrale a partire dal XII secolo. Alcune di queste croci erano dipinte su entrambe le facciate e mostravano da un lato il Cristo sofferente e dall’altro il Cristo Risorto: la notte di Pasqua veniva girata.

Il crocifisso della chiesa di Santo Spirito a Palermo si presenta come una croce intagliata con quattro capicroce polilobati alle estremità ed una cornice dorata e intagliata che la circonda lungo tutto il perimetro

Nel capocroce in alto il Redentore appare nella sua piena regalità, simboleggiando il Padre e insieme il Cristo ormai risorto nella sua gloria ed è vestito coi colori classici delle icone: abito rosso, segno della divinità, e manto azzurro segno della umanità che lo riveste. Un po’ più in basso, sopra un cespuglio fiorito, un pellicano, secondo l’iconografia medievale, becca il proprio ventre per nutrire i propri piccoli e simboleggia Cristo che dona il proprio corpo come cibo e il proprio sangue come bevanda durante l’ultima cena.

Nei capicroce, a destra è rappresentata Maria ed a sinistra san Giovanni, entrambi a mezzo busto. In basso una roccia entro la quale il teschio di Adamo viene bagnato dal sangue che cola dai piedi del Crocifisso.

Al centro, sopra una croce dipinta di nero, si staglia la figura del Cristo morto. Si presenta coperto da un perizoma bianco trasparente, il capo coperto dalla corona di spine è reclinato, gli occhi chiusi ed i lineamenti rilassati mantengono una dignitosa compostezza. Il corpo è ritto, solo le gambe risultano un po’ piegate dal piedistallo che serve per sorreggerlo.

Al di sopra, il cartiglio rosso riporta la scritta INRI, il Titulus crucis, un acronimo ottenuto dalla frase latina Iesous Nazarenus Rex Iudaeorum, che significa: Gesù di Nazaret, re dei giudei.

Il cimitero di S. Spirito alla fine dell’Ottocento

The Church of the Sicilian Vespers (photo by Alinari), in Douglas Sladen, In Sicily , vol. II, New York: E. P. Dutton and Co., London: Sands and Co., 1901, p. 132

The Church of the Sicilian Vespers (photo by Alinari), in Douglas Sladen, In Sicily , vol. II, New York: E. P. Dutton and Co., London: Sands and Co., 1901, p. 132

Nel 1901 viene pubblicato a New York e a Londra un diario di viaggio scritto dal prolifico autore inglese Douglas Sladen. Dal titolo In Sicily, racconta i suoi viaggi in Sicilia negli anni 1896, 1898 e 1900. Mentre il primo volume è dedicato a Taormina, Siracusa, Enna (all’epoca Castrogiovanni) e Agrigento (all’epoca Girgenti), il secondo volume narra il soggiorno a Palermo e varie escursioni a Marsala, Trapani, Erice, Selinunte, Segesta, Cefalù, Bagheria e Solunto. L’autore visita in modo approfondito la capitale siciliana e dedica addirittura un intero capitolo ai cimiteri della città, nel quale descrive il campo santo di Santa Maria di Gesù e quello di Santo Spirito.

Sono riportati qui sotto i brani riferiti al cimitero di…

View original post 801 altre parole

August 23, 2019

Santa Maria di Mili

Il mio viaggio alla ricerca delle tombe degli Altavilla oggi fa tappa a Mili San Pietro, frazione collinare della città di Messina, nella chiesa normanna Santa Maria, tra le più antiche testimonianze di architettura religiosa normanna della Sicilia

La chiesa infatti, risale intorno al 1090 e fu fatta edificare dal conte Ruggero d’Altavilla, che in segno di riconciliazione con i suoi nuovi sudditi di fede ortodossa, che costituivano la maggior parte dei cristiani locali, la affidò ai monaci basiliani guidati dall’egumeno Michele; è possibile, quindi, che possa essere esistito in precedenza un cenobio bizantino, forse associata a una cuba, la tipologia di cappella a pianta centrale nata nella Sicilia araba, il che spiegherebbe alcune peculiarità architettoniche della chiesa successiva.

Nella chiesa di Santa Maria fu vi sepolto Giordano d’Altavilla, figlio illeggittimo di Ruggero e suo braccio destro in infinite imprese.Nel 1076 era agli ordini di suo padre presso Catania nelle operazioni di guerra contro l’arabo Benavert, l’indomabile signore di Siracusa, che lo trasse in un agguato e lo costrinse a rifugiarsi nella città, mentre il suo compagno, Ugo di Jersey, perdeva la vita. Nel 1077 era, ancora con suo padre, a Trapani dove combatté valorosamente per la resa della piazza. Nel 1079 era all’assedio di Taormina.

Giordano si batté con grande impegno per la riconquista di Catania, tornata ancora nelle mani di Benavert per tradimento, tanto da meritare la fiducia del padre che lo nominò suo luogotenente quando nel 1081 si allontanò dalla Sicilia. Ma Giordano approfittando di tale fiducia tentò di insubordinarsi al padre, creando un proprio stato indipendente e cercando di impadronirsi del tesoro paterno che era custodito a Troina.

Fallita la rivolta, ritornò comunque nelle grazie del padre, che stava avendo la peggio con Benavert, che alleato con i filo bizantini di Rhegion, aveva addirittura tentato un colpo di mano in Calabria.

Giordano ebbe un ruolo fondamentale nell’assedio di Siracusa del 1086, in cui, il 25 maggio, morì Benavert cadendo in mare con la sua pesante armatura mentre saltava da una nave all’altra, e nella presa di Noto nel 1091, che segnò la definitiva conquista della Sicilia da parte dei normanni.

In cambio di tali servizi, ottenne cdal padre la signoria di Siracusa e Noto, e insieme ad essa un matrimonio prestigioso con una sorella di Adelaide del Vasto, terza moglie di suo padre, della stirpe aleramica.

Nel 1091 fu ancora a capo della Sicilia durante l’assenza del padre Ruggero in occasione della spedizione contro Malta. Nell’aprile 1092 era ancora vivo (documentato in un diploma del padre a favore del monastero di Sant’Agata a Catania), ma il 18 (o 19) settembre di quell’anno moriva a Siracusa, con molto dolore del padre che lo aveva designato erede della contea di Sicilia.

L’abbazia basiliana, tra le più importanti della Sicilia medievale, conobbe periodi di splendore e decadenza che si alternarono fino al 1542, anno della cessione, ad opera di Carlo V, dell’abbazia al neocostituito Grande Ospedale di Messina.

Nel 1866, in seguito all’emanazione delle leggi eversive dello Stato unitario, il monastero e la chiesa furono incamerati dal Demanio; il monastero fu venduto a privati, mentre la chiesa è tuttora patrimonio del Fondo Edifici di Culto del Ministero dell’interno, che in verità, se ne sempre curato poco. Dopo essere stata utilizzata fino agli anni Cinquanta come ricovero per animali e attrezzi, la chiesa è stata abbandonata se stessa e solo da pochi anni, grazie all’impegno di tante associazioni locali, è stata oggetto di un progressivo recupero.

Rispetto ad analoghe costruzioni basiliane, Santa Maria rappresenta l’unico caso di monoaula a pianta rettangolare triabsidata. Il santuario, ha un’aula molto allungata, dovuta a un intervento del Cinquecento, sulla quale si apre un presbiterio tripartito concluso all’interno di un diaframma in muratura di mattoni, sul quale si impostano l’arco trionfale e le due arcate laterali che formano i phastophoria, ossia la prothesis, in cui si conservavano le offerte dei fedeli e il diaconicon, si custodivano i vasi e i paramenti sacri.

Questo spazio, in pieno accordo con la tradizione bizantina, è schermato dalla barriera iconoclastica, quindi non visibile dai fedeli disposti lungo la navata. I tre ambienti che articolano il presbiterio sono divisi tra di loro dalla presenza di una coppia di archi a sesto acuto.

Le piccole cappelle laterali sono sormontate da due cupolette realizzate ad anelli concentrici di mattoni e impostate su un unico ordine di archetti angolari, che individuano la zona di transizione. Più complessa è l’impostazione della cupola maggiore, anch’essa posta in opera ad anelli concentrici di mattoni, che si innesta su uno spazio rettangolare e irregolare

Il passaggio dal rettangolo di base al cerchio di imposta della cupola si slancia attraverso due livelli. Il primo è realizzato con una coppia di archi, disposti parallelamente alla navata; il secondo con raccordi angolari realizzati da tre ordini di archetti con aggetto crescente, che vanno a formare l’imposta delle calotte. Le tracce in negativo di quattro colonnine incassate a coppie negli spigoli dell’arco trionfale e dell’abside, motivo ricorrente negli edifici normanni, testimoniano la presenza di un apparato decorativo nella zona presbiteriale.

La navata centrale è oggi coperta con una struttura di legno e coppi illuminata con finestre non strombate e accoglie in posizione quasi baricentrica la piccola scala che conduce alla cripta, destinata, come a Palermo, alla mummificazione dei corpi; cripta costituita da due ambienti rettangolari voltati a botte sulle cui pareti si innestano dodici nicchie semicircolari, dotate di gocciolatoi e catino sommitale

Esternamente, su un basamento di pietra calcarea, si innesta la muratura policroma decorata con lesene che sostengono archetti ciechi ed intrecciati, sormontati dall’alternanza di finestre e archi anch’essi ciechi. Nella parete est, che accoglie l’abside, svettano le tre cupole emisferiche rette da tamburi pressoché ottagonali e rivestite da un intonaco di coccio pesto, che dona loro il tipico colore rossastro di gusto orientale.

Inoltre, è da notare sul tamburo della cupola maggiore una fascia decorativa con laterizi disposti di testa e inclinati a 45° a formare una cornice triangolare, utilizzata anche nell’aggetto semicircolare dell’abside maggiore.

La chiesa svolge un ruolo fondamentale nella definizione della futura arte arabo-normanna: Ruggero, per motivi politici, nella definizione della planimetria, a differenza di quanto avviene in Calabria, non fa riferimento all’architettura cluniacense, ma si adegua alla locale tradizione bizantina, inpostando una chiasa del tipo monóclitos dromicòs naòs, ossia a una navata rettangolare unica, con abside emergente orientata e proporzioni ridotte.

In più, partendo dall’esperienza delle cube, di cui Santa Maria rappresenta una naturale evoluzione, arricchisce il modello tradizionale impostazione del santuario concluso dal diaframma di muratura che genera una sintesi perfetta tra l’impianto longitudinale e quello centrico.

La stessa esperienza della Cuba, come a Santa Domenica o alla Santa Trinità di Castelvetrano, unita con le influenze islamica, influenza lo sviluppo degli alzati, con i volumi compositivi aggregati in cui la cupola funge da fulcro assoluto delle masse.

Il nucleo cupolato è in assoluto uno degli aspetti più interessanti di questa fondazione. Esso si articola su un vano rettangolare ed irregolare in cui la cupola emisferica baricentrica è in aderenza con l’abside e ripropone in maniera chiara la tensione strutturale dell’apparato cupola-mihrab delle moschee.

August 22, 2019

Sciamani

[image error]

In verità, è difficile parlare di sciamanesimo, poiché è un termine assai generico, in cui confluiscono esperienze culturali e religiosi assai differenti: si va dalle popolazioni della Siberia e del Nord America, dai Mongoli ai popoli della Nuova Guinea.

In più, tracce di questa modalità di rapportarsi con il Trascendente, si trovano in numerose civiltà: nell’Egeo dell’età del Bronzo, nella Roma arcaica, le Lupercalia, con il suo catarsi e la sua trasformazione, non è che la normalizzazione nel Rito di tale esperienza, oppure un Cina, con i riti compiuti dai dinasti Shang, che fondavano la loro regalità sul monopolio della divinazione, dell’estasi mistica e dei sacrifici agli antenati reali, agli dei e al dio Di, che era ritenuto responsabile della pioggia, del vento e del tuono.

In Cina tra l’altro, questi riti furono praticati a lungo: la loro presenza è confermata dalle fonti storiche Han, secondo cui numerosi sciamani che abitavano il territorio cinese nel III secolo a.C. erano invitati dagli imperatori per la costruzione di altari e templi nella capitale. Nonostante l’ostilità dei funzionari di corte essi mantennero un ruolo importante per oltre un millennio fino all’emanazione di un editto del 1023 che rimandava gli sciamani nelle loro province d’origine, decretando l’abbattimento dei loro altari.

Nel Giappone arcaico vi era la miko, una donna sacra, estremamente potente, che serviva nei santuari di tutto il paese durante il tardo periodo preistorico. La si trovava alla corte imperiale, dove trasmetteva all’imperatore ammonimenti e istruzioni da parte delle divinità e nei villaggi remoti della pianura di Yamato, dove faceva da intermediaria fra i kami e gli abitanti sotto la sua responsabilità.

Una di queste Miko doveva essere forse la misteriosa regina Himiko, signora del regno Yamatai, unodei grandi villaggi che insieme ad Akitsushima e Shikishima dominava la grande pianura di Yamato. citata dalle cronache Han, famosa in Italia grazie a Jeeg Robot; in un racconto di un viaggiatore cinese risalente all 445 si racconta

“Himiko, non essendo sposata, si occupò di magia e di stregoneria ed incantò il popolo. Per questo motivo fu messa sul trono ed ebbe mille ancelle, ma pochi ebbero il privilegio di poterla vedere. Un solo uomo s’incaricava del suo guardaroba ed agiva in suo nome come intermediario. Essa risiedeva in un palazzo circondato da torri e da uno steccato, ed era protetta da guardie armate. Le leggi ed i costumi erano rigidi ed austeri”

Ella era nubile e viveva isolata, chiusa nelle sue stanze. La sua vita era tenuta al riparo dalle fonti di contaminazione quali le impurità del sangue e della morte derivanti dai rapporti sessuali, dal parto o dal contatto coi cadaveri. Solo a un uomo era permesso entrare nei suoi alloggi per servirle i pasti e trasmettere i suoi messaggi al fratello. In breve, il regno di Yamatai era amministrato da tre persone: la regina in quanto serva dei kami, l’uomo che faceva da tramite e il fratello minore di lei

Nel 238 la regina ricevette un’ambasceria cinese ed alla morte di lei venne innalzato un tumulo funerario dal diametro maggiore di cento passi. Venne sepolta con un ricco corredo funerario e cento servitori maschi e cento ancelle femmine furono sepolti assieme a lei.

E ad oggi, nonostante l’opposizione del potere costituito e delle religioni istituzionali, lo sciamanesimo è ancora una componente importante nella religiosità coreana, con tutte le sue peculiarità, che possono essere così sintetizzate: predominanza femminile sia nel ruolo di officiante che in quello di committente; raggiungimento dello stato alterato di coscienza tramite danza e musica; lunghi anni di apprendistato; presenza di uno sciamanesimo ‘ereditario’ e di uno ‘elettivo”.

Forse i benandanti, queste figure misteriose del Friuli, che difendevano i villaggi dalle streghe, conoscevano i segreti delle erbe e degli astri e parlavano con i morti, cose che, a titolo di curiosità, sono attribuite anche al semi mitologico Nonno Ventura, antenato primigenio del clan Brugnoli, non erano che gli ultimi eredi di una lunga tradizione sciamanica locale.

Esperienze diverse nel Tempo e nello Spazio, accomunate da modalità simili, per diventare Altro e viaggiare nel Trascendente, di solito articolate nelle seguenti fasi

trance, stato psichico dal ritmo della musica e da sostanze psicotrope.

metamorfosi, in cui lo sciamano si trasforma (durante il viaggio, quindi in sogno) nell’animale che lo protegge e da cui deriva il proprio potere.

combattimento (compie durante il viaggio combattimenti contro gli spiriti ed altri sciamani).

ritorno (lo sciamano “rientra” dal “viaggio” con la soluzione al problema

E in questo viaggio, lo sciamano è accompagnato da due fedeli compagni: il tamburo e il vestito sacro: come tradizione, per approfondire il tema, lascio la parola a Eliade.

Qui non pensiamo a compilare una tabella comparativa dei costumi, dei tamburi o di altri strumenti rituali usati dagli stregoni, dai medicine-men e dai sacerdoti di tutto il mondo. La cosa sarebbe piuttosto di pertinenza dell’etnologia, essa interessa solo accessoriamente la storia delle religioni. Comunque noteremo che lo stesso simbolismo da noi accertato nel costume dello sciamano siberiano lo si ritrova altrove. Anche altrove si incontrano le maschere – dalle più semplici alle più elaborate – le pelli e le pelliccie di animali e specialmente le piume di uccello, la relazione delle quali col simbolismo ascensionale non ha bisogno di essere ancora sottolineato. S’incontrano anche i bastoni magici, i campanelli e i tamburi, di varie forme. Hoffmann ha opportunamente studiato le somiglianze tra il costume e il tamburo dei sacerdoti bon da un lato e, dall’ altro, quelli degli sciamani siberiani. Il costume di questi sacerdoti tibetani comprende, in particolare, delle piume di aquila, un casco con larghi nastri di seta, uno scudo e una lancia. Goloubew già aveva accostato i tamburi di bronzo scavati a Dongson ai tamburi degli sciamani mongoli. Recentemente, Quaritch Wales ha più dettagliatamente precisato la struttura sciamanica dei tamburi di Dongson; egli paragona i personaggi, che vanno in processione con un’acconciatura di piume, della scena rituale rappresentata sul timpano, agli sciamani dei Daiachi marittimi che, adorni di piume, pretendono d’essere uccelli. Quantunque, ai nostri giorni, l’impiego del tamburo da parte dello sciamano indonesiano sia suscettibile di molteplici valorizzazioni, accade talvolta che significhi il viaggio celeste, o che sia considerato come una preparazione dell’ascensione estatica dello sciamano (cfr. qualche esempio in Wales).

Lo stregone dusun indossa qualche ornamento e delle piume sacre quando inizia una cura (Evans); lo sciamano delle Mentawei utilizza un costume cerimoniale comprendente piume d’uccello e campanelli (Loeb); gli stregoni e i guaritori africani si coprono di pelli di bestie selvatiche, di denti e d’ossa d’animali, ecc. (Webster). Benché nell’America del Sud tropicale il costume rituale sia piuttosto raro, ne tengono il posto certi accessori dello sciamano come, ad esempio, la maraca o sonaglio «fatto con una zucca contenente dei granelli o delle pietre e provvista d’un manico». Questo strumento è considerato sacro, ed i Tupinamba gli recano pure offerte di nutrimento. Gli sciamani Yaruro eseguono sui loro sonagli «raffigurazioni molto stilizzate delle principali divinità che visitano durante la trance» (Métraux).

Gli sciamani nord-americani hanno un costume cerimoniale notevolmente simbolico: piume d’aquila o d’altri uccelli, una sorta di sonaglio o un tamburello, sacchetti contenenti cristalli di rocca, pietre ed altri oggetti magici, ecc. L’aquila cui si prendono le piume è considerata sacra e, per questa ragione, lasciata in libertà (Park). Il sacchetto con gli accessori non lascia mai lo sciamano; di notte, questi se lo mette sotto il cuscino o sotto il letto. Presso i Tlingit e gli Haida si può anche parlare di un vero costume cerimoniale (una veste, una coperta, un cappello, ecc.) che lo sciamano si confeziona secondo le indicazioni del suo spirito protettore (Swanton). Presso gli Apache, oltre le piume d’aquila, lo sciamano possiede un rombo, una corda magica (che lo’ rende invulnerabile e gli permette anche di prevedere gli avvenimenti futuri, ecc.) ed un cappello rituale. Altrove, come presso i Sanpoil e i Nespelem, la potenza magica del costume si riduce in una pezza rossa che si lega intorno al braccio (Park). Le piume d’aquila si ritrovano presso tutte le tribù nord-americane (Park). Del resto, attaccate a dei bastoni, sono impiegate nelle cerimonie d’iniziazione (per es., presso i Maidu nord-orientali), e questi bastoni si pongono sulle tombe degli sciamani (Park). È un segno che indica la direzione che prende l’anima del trapassato.

In America del Nord, come nella maggior parte delle altre aree, lo sciamano impiega un tamburello o un sonaglio. Là dove il tamburo cerimoniale manca, è rimpiazzato dal gong o dalla conchiglia (specialmente a Ceylon, nell’Asia meridionale, in Cina, ecc.) Ma si è sempre di fronte a uno strumento capace di stabilire, in un modo o nell’altro, il contatto col «mondo degli spiriti». Questa espressione va intesa nel suo senso più ampio, che include non solo gli dei, gli spiriti ed i demoni, ma anche le anime degli antenati, i morti, gli animali mitici. Questo contatto col mondo sovrasensibile implica necessariamente una concentrazione preliminare facilitata dall’inserimento dello sciamano o del mago nel suo costume cerimoniale, ed accelerata dalla musica rituale.

Lo stesso simbolismo del costume sacro è sopravvissuto in seno alle religioni più evolute: si possono ricordare le pelliccie di lupo o di orso in Cina, le piume di uccello dei profeti irlandesi, ecc. Il simbolismo macrocosmico lo si ritrova nelle vestimenta dei sacerdoti e dei sovrani dell’antico Oriente. Questo insieme di fatti s’inquadra in una legge ben nota nella storia delle religioni: si diviene ciò che si mostra. Coloro che portano le maschere sono realmente gli antenati mitici figurati da queste maschere. Ma lo stesso effetto – cioè il totale trasformarsi dell’individuo in qualcosa di altro – bisogna attenderselo anche dai vari segni e dai vari simboli che talvolta sono appena accennati sul costume o direttamente sul corpo: si fa proprio il potere del volo magico portando una più ma d’aquila e perfino un disegno fortemente stilizzato di tale più ma, e così di seguito. L’uso dei tamburi e di altri strumenti di musica magica non è però limitato esclusivamente alle sedute. Molti sciamani battono il tamburo e cantano anche per il solo loro piacere, senza che tuttavia vi sia differenza quanto a ciò che a tali azioni si lega: salire in Cielo o discendere agli Inferni per visitarvi i morti. Questa «autonomia» che finisce con l’investire gli strumenti della musica magico-religiosa conduce alla formazione di una musica che, pur non essendo ancora «profana», è però più libera e più imaginata. Lo stesso fenomeno si verifica nei riguardi dei canti sciamanici che descrivono i viaggi estatici in Cielo e le perigliose discese agli Inferni. Dopo un certo tempo questo genere di avventure passa nel folklore dei corrispondenti popoli e va ad arricchire la letteratura orale popolare di nuovi temi e di nuovi personaggi.

August 21, 2019

Mircea Eliade

Ieri, a valle della sonata dedicata al tamburo a cornice, avevo buttato giù un paio di righe, ricordando la lunga storia di tale strumento, utilizzato sino dai primordi della civiltà greca, basti pensare al mito dei Cureti, che suonandolo e danzando, nascosero il piccolo Zeus dall’ira cannibale di Crono, e come il suo ritmo accompagnasse le cerimonie sciamaniche dei Minoici e dei Micenei.

Cerimonie che, in forme differenti, sono sopravvissute sino ad oggi nel Mediterraneo che fu colonizzato dagli elleni. In realtà, tale utilizzo è comune a infinite culture, assai diverse nel Tempo e nello Spazio.

Se ciò dipenda da una comune eredità culturale o dal fatto che noi umani, per costruirci un universo simbolico, utilizziamo sempre gli stessi pattern neurali, è difficile a dirsi. Per descrivere al meglio tale comunanza, lascio la parola a un vecchio saggio, dalla grande cultura e instancabile viaggiatore: Mircea Eliade.

Così racconta il ruolo del tamburo nelle cerimonie sciamaniche

Il tamburo ha una parte di primo piano nelle cerimonie sciamaniche. Il suo simbolismo è complesso e le sue virtù magiche sono multiple. Esso è indispensabile per lo svolgimento della seduta, sia che conduca lo sciamano al «Centro del Mondo», sia che gli permetta di volare, sia che chiami e «imprigioni» gli spiriti, sia, infine, che il suono da esso prodotto aiuti lo sciamano a concentrarsi e a riprender contatto col mondo spirituale che egli si prepara ad attraversare.

Ci si ricorderà che in molti sogni iniziatici dei futuri sciamani figura un viaggio mistico al «Centro del Mondo», alla sede dell’Albero Cosmico e del Signore Universale. È da uno dei rami di quest’albero, lasciato cadere dal Signore a tal fine, che lo sciamano, come già detto, forma la cassa del suo tamburo. Ci sembra che il significato di un tale simbolismo risulti abbastanza chiaramente dal complesso di cui fa parte: quello di un comunicare di Cielo e Terra grazie all’Albero del Mondo, cioè all’Asse che sta al «Centro del Mondo». Per essere, la cassa del suo tamburo, fatta del legno stesso dell’Albero Cosmico, lo sciamano, battendo il tamburo, vien proiettato magicamente presso tale Albero: vien proiettato nel «Centro del Mondo» e per ciò stesso può anche ascendere nei Cieli.

Da tale punto di vista il tamburo può essere assimilato all’albero sciamanico a pioli multipli, l’arrampicarsi sul quale è per lo sciamano simbolo del salire in Cielo. Scalando la betulla o suonando il tamburo lo sciamano si avvicina all’ Albero del Mondo e poi sale effettivamente su di esso. Gli sciamani siberiani posseggono anche loro alberi personali che non hanno altra funzione se non di rappresentare l’Albero Cosmico: alcuni utilizzano altresì degli «alberi rovesciati», cioè attaccati con le radici in aria, alberi che, come è noto, sono fra i simboli primordiali dell’Albero del Mondo. Tutto ciò, insieme ai rapporti già rilevati fra lo sciamano e gli alberi di betulla cerimoniali, mostra la solidarietà esistente fra l’Albero Cosmico, il tamburo sciamanico e l’ascensione celeste.

La stessa scelta del legno di cui sarà fatta la cassa del tamburo dipende unicamente dagli «spiriti» o da una volontà transumana. Lo sciamano ostiaco-samoiedo prende l’ascia e, ad occhi chiusi, va in una foresta e tocca a caso un albero; è da tale albero che, l’indomani, i suoi compagni prenderanno il legno per la cassa. All’altra estremità della Siberia, presso gli Altaici, lo sciamano ha direttamente dagli spiriti la precisa indicazione del bosco e del posto ove cresce l’albero, e manda i suoi coadiutori a individuarlo e a procurarsi il legno con cui sarà fatta la cassa del tamburo. In altre regioni, lo sciamano stesso raccoglie nel bosco tutte le scaglie di legno. Altrove si offrono sacrifici all’albero, che si bagna di sangue e di vodka. Si procede anche all’«animazione del tamburo», ottenuta versando dell’alcool sulla cassa. Presso gli Yakuti si raccomanda di scegliere un albero che sia stato colpito dalla folgore (Sieroszewski). Tutte queste usanze e queste precauzioni rituali mostrano chiaramente che l’albero concreto è stato trasfigurato dalla rivelazione superumana, che in realtà esso ha cessato di essere un albero profano e va a rappresentare lo stesso Albero del Mondo.

La cerimonia dell’«animazione del tamburo» è estremamente interessante. Quando lo sciamano altaico l’irrora di birra, il cerchio si «anima» e, per il tramite dello sciamano, racconta come l’albero di cui faceva parte sia cresciuto nella foresta, come sia stato tagliato, portato nel villaggio, ecc. Lo sciamano irrora poi la pelle del tamburo che, animandosi, racconta anch’essa il suo passato. Attraverso la voce dello sciamano, l’animale parla della sua nascita, dei suoi genitori, della sua infanzia e di tutta la sua vita fino al momento in cui è stato abbattuto dal cacciatore. Finisce assicurando allo sciamano che gli renderà numerosi servigi. In un’altra tribù altaica, i Tubalari, lo sciamano imita la voce e l’andatura dell’animale cosi rianimato.

Come hanno dimostrato L.P. Potapov e G. Buddruss, l’animale che lo sciamano rianima è il suo alter ego, il suo più potente spirito coadiutore; quando penetra nello sciamano, costui si trasforma nell’antenato mitico teriomorfo. Si comprende dunque perché, durante il rito del- 1’«animazione», lo sciamano deve raccontare la vita dell’animale-tamburo: egli canta il suo modello esemplare, l’animale primordiale che è all’origine della sua tribù, Nei tempi mitici, ciascun membro della tribù poteva trasformarsi in animale, e cioè ciascuno era capace di partecipare della condizione dell’antenato. Ai nostri giorni, così intimi rapporti con gli antenati mitici son riservati esclusivamente agli sciamani.

Sottolineiamo questo fatto: durante la seduta, lo sciamano ristabilisce, per sé solo, una situazione che all’origine era quella di tutti. Il significato profondo d’un tal ritrovare la condizione umana originaria ci apparirà più chiaro quando avremo esaminato altri esempi simili. Per ora ci basta aver evidenziato che tanto la cassa quanto la pelle del tamburo rappresentano strumenti magico-religiosi grazie ai quali lo sciamano è capace d’intraprendere il viaggio estatico al «Centro del Mondo». In parecchie tradizioni, l’antenato mitico teriomorfo vive nel mondo sotterraneo, vicino alla radice dell’Albero Cosmico la cui cima tocca il cielo (Friedrich). Siamo qui di fronte ad idee distinte, ma solidali. Da un lato, lo sciamano, suonando il tamburo, vola verso l’Albero Cosmico; vedremo tra poco che il tamburo comporta un gran numero di simboli ascensionali. Dall’altro, grazie ai suoi rapporti mistici con la pelle «rianimata» del tamburo, lo sciamano giunge a partecipare della natura dell’antenato teriomorfo; in altri termini, egli può abolire il tempo e recuperare la condizione originaria di cui parlano i miti. In un caso come nell’altro, siamo di fronte ad un’esperienza mistica che permette allo sciamano di trascendere il tempo e lo spazio. La metamorfosi nell’animale-antenato, cosi come l’estasi ascensionale, sono espressioni differenti, ma omologabili, d’una stessa esperienza: il trascendimento della condizione profana, il recupero d’una esistenza «paradisiaca» perduta alla fine del tempo mitico.

In genere, il tamburo è ovale; è fatto di pelle di renna, di pescecane o di cavallo. Presso gli Ostiachi e i Samoiedi della Siberia occidentale la superficie esterna non ha disegni. Secondo Georgi, sulla pelle dei tamburi tungusi sono invece raffigurati uccelli, serpi ed altri animali. Shirokogorov descrive come segue i disegni da lui visti sui tamburi dei Tungusi della Transbaikalia: il simbolo della Terra ferma (perché lo sciamano utilizza il tamburo come imbarcazione per attraversare il mare – per tale ragione indica le parti continentali); vari gruppi di figure antropomorfe, a destra e a sinistra, e numerosi animali. In mezzo al tamburo non è dipinta nessuna imagine; le otto linee doppie che vi sono segnate simboleggiano gli otto piedi che sostengono la Terra al disopra del Mare. Presso gli Yakuti si possono osservare, sempre sulla pelle del tamburo, dei segni misteriosi in rosso e nero, che raffigurano uomini e animali (Sieroszewski). Imagini varie sono state accertate sui tamburi degli Ostiachi dello Ienissei (Kai Donner).

«Sul dietro del tamburo vi è un manico verticale di legno e di ferro che lo sciamano impugna con la sinistra. A dei fili di metallo o a delle stecche orizzontali di legno sono assicurati, in quantità, dei pezzetti di ferro tintinnanti, dei sonagli e insieme ad essi delle imagini di ferro rappresentanti spiriti, animali vari, ecc., spesso anche armi, come una freccia, un arco o un coltello». Ognuno di questi oggetti magici ha un suo particolare valore simbolico ed una sua parte nella preparazione o nell’attuazione del viaggio estatico, come pure in altre esperienze mistiche dello sciamano.

I disegni che adornano la pelle del tamburo sono una caratteristica di tutte le tribù tartare e dei Lapponi. Presso i Tartari le due faccie della pelle sono ricoperte di imagini, che presentano una grande varietà malgrado il ricorrere di certi simboli predominanti, come per es. l’Albero del Mondo, il Sole e la Luna, l’Arcobaleno, ecc. In effetti, i tamburi costituiscono un microcosmo: in essi una linea di demarcazione separa il Cielo dalla Terra e, in alcuni casi, la Terra dall’Inferno. L’Albero del Mondo, cioè la betulla sacrificale scalata dallo sciamano, il cavallo, l’animale sacrificato, gli spiriti ausiliari dello sciamano, il Sole e la Luna che egli raggiunge nel corso del suo viaggio celeste, l’Inferno di Erlik Khan (coi Sette Figli e le Sette Figlie del Signore dei Morti, ecc.) nel quale egli penetra quando discende nel regno dei morti – tutti questi elementi che riassumono in un certo modo l’itinerario e le avventure dello sciamano, si ritrovano raffigurati sul suo tamburo. Ci manca lo spazio per elencare tutti i ‘legni e le imagini e spiegarne il simbolismo. Rileveremo soltanto che il tamburo raffigura un microcosmo nelle sue tre zone – Cielo, Terra, Inferno – e in pari tempo indica i mezzi coi quali lo sciamano attua le varie rotture di livello e stabilisce la comunicazione del mondo d’in alto con quello d’in basso. Infatti, come si è visto, non è che s’incontri la sola imagine della betulla sacrificale (l’Albero del Mondo); noi troviamo anche l’Arcobaleno: lo sciamano s’innalza nelle sfere superiori montando sull’Arcobaleno. Abbiamo inoltre l’imagine del Ponte, che serve allo scia mano per passare da una regione cosmica all’altra.

L’iconografia dei tamburi è dominata dal simbolismo del viaggio estatico, cioè di esperienze che implicano una rottura di livello e che per punto di partenza hanno un «Centro del Mondo». L’operazione di suonare il tamburo all’inizio della seduta, per evocare gli spiriti e «chiuderli» in esso, costituisce i preliminari del viaggio estatico. Per tale ragione il tamburo vien chiamato il «cavallo dello sciamano» (Yakuti, Buriati). L’imagine di un cavallo è disegnata sul tamburo altaico; quando lo sciamano suona il tamburo, si pensa che vada in cielo sul suo cavallo (Radlov). Del pari, presso i Buriati, il tamburo fatto con una pelle di cavallo rappresenta il medesimo animale (Mikhailowski). Secondo O. Manchen-Helfen, il tamburo dello sciamano soiote è ritenuto essere un cavallo ed è chiamato khamu-at, cioè, letteralmente, «sciamano-cavallo», e «il capriolo dello sciamano» quando la sua pelle è appunto di capriolo (Karagassi, Soioti). Nelle leggende yakute si trovano lunghi racconti circa sciamani che volano col loro tamburo attraverso i sette cieli. «lo viaggio con un capriolo selvaggio!» – cantano gli sciamani Karagassi e Soioti, In certe tribù mongole, il tamburo sciamanico è chiamato «cervo nero» (Heissig). La bacchetta con cui si batte il tamburo ha il nome di «frusta» presso gli Altaici (Harva).

La velocità miracolosa è una delle caratteristiche del tàltos, lo scìamano ungherese (Ròheim). Un giorno, un tàltos «inforcò una canna e parti al galoppo ed arrivò alla meta prima del cavaliere». Tutte queste credenze, queste imagini e questi simboli aventi relazione col «volo», la «cavalcata» o la «velocità» degli sciamani sono espressioni figurate dell’estasi, vale a dire di viaggi mistici intrapresi con mezzi sovrumani ed in regioni inaccessibili agli uomini.

L’idea del viaggio estatico la si ritrova anche nel nome che fra gli Yurak della tundra gli sciamani danno al loro tamburo: arco o arco che canta. Secondo Lehtisalo e Harva il tamburo sciamanico serviva originariamente a scacciare gli spiriti malvagi, effetto che si poteva egualmente conseguire servendosi di un arco. È senz’altro esatto che il tamburo vien talvolta usato per scacciare gli spiriti malvagi, effetto che si poteva egualmente conseguire servendosi di un arco. È senz’altro esatto che il tamburo vien talvolta usato per scacciare gli spiriti cattivi (Harva), ma in tali casi il suo uso specifico appare dimenticato e si ha a che fare con la «magia del rumore», con la quale si esorcizzano i demoni. Esempi consimili di modificazioni di funzione sono assai frequenti nella storia delle religioni. Pertanto, non crediamo che la funzione originaria del tamburo sia stata quella di scacciare gli spiriti. Il tamburo sciamanico si distingue da tutti gli altri strumenti usati per la «magia del rumore» proprio perché rende possibile una esperienza estatica. Che questa in origine sia stata propiziata dall’incantesimo del suono del tamburo, incantesimo valorizzato in termini di «voce degli spiriti», oppure che si giunga ad una esperienza estatica in seguito all’estrema concentrazione provocata da un prolungato tambureggiamento – questo è un problema che per ora non abbiamo da considerare. Un fatto è però certo: è la magia musicale a definire la funzione sciamanica del tamburo – e non la magia antidemoniaca del rumore. Le freccie hanno pure la loro parte in certe sedute sciamaniche. La freccia possiede un duplice prestigio magico-religioso: da un lato, è un’imagine esemplare della velocità, del «volo», e, d’altro canto, è l’arma magica per eccellenza (la freccia uccide da lontano). Impiegata nelle cerimonie di purificazione o d’espulsione dei demoni, la freccia «uccide» cosi come «allontana» e «espelle» gli spiriti maligni. Per la freccia come simbolo sia del «volo» sia della «purificazione» cfr. avanti.

Prova di ciò ne è che quando il tamburo è sostituito da un arco – come presso i Tartari Lebed e certi Altaici – noi ci troviamo sempre a che fare con un istrumento di musica magica e non con un’arma antidemoniaca: non ci sono freccie e l’arco viene utilizzato come un istrumento musicale monocorde. Neanche i baqça kirghisi usano il tamburo per preparare la trance, ma usano il kobuz, che è uno strumento a corda. E qui la trance, come negli sciamani siberiani, interviene mentre si danza sulla melodia magica del kobuz. Come vedremo meglio in seguito, la danza riproduce il viaggio estatico dello sciamano in cielo. Ciò vuoi dire che la musica magica, come il simbolismo del tamburo e del costume sciamanico, come la stessa danza dello sciamano, sono altrettanti mezzi per intraprendere il viaggio estatico o per assicurarsi della buona riuscita di esso. I bastoni a testa equina che, del resto, i Buriati chiamano «cavalli», riconducono allo stesso simbolismo.

August 20, 2019

I mercenari dell’Armageddon jihadista: Malhama Tactical

Dalle polveri e dalla confusione della guerra in Siria, che ha accentrato per anni combattenti di ogni tipo, emerge nel 2016 la prima realtà mercenaria del jihad, un gruppo di combattenti molto ben equipaggiati e addestrati che si fa chiamare Malhama Tactical (MT), un nome presente nell’Hadit in riferimento alla battaglia di Costantinopoli che si potrebbe tradurre con il termine apocalisse o grande guerra. Proiettato in un contesto moderno viene utilizzato per indicare una ipotetica guerra definitiva, o WW3, tra gli infedeli e i musulmani:

The Prophet (ﷺ) said: Malhama Alkubra (the greatest war), the conquest of Constantinople and the coming forth of the Dajjal (Antichrist) will take place within a period of seven months. (Abu Dawood 4295)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمَلْحَمَةُ الْكُبْرَى، وَفَتْحُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ، وَخُرُوجُ الدَّجَّالِ فِي سَبْعَةِ أَشْهُرٍ

I private military contractor (PMC), i mercenari del Malhama Tactical, formano un…

View original post 1.874 altre parole

L’epitafio per i morti alle Termopili (Simonid. fr. 531 PMG)

di F. FERRARI, La porta dei canti. Storia e antologia della lirica greca, Bologna 2000, pp. 318-320; cfr. ID. et al., Bibliothèke. Storia della letteratura, antologia e autori della lingua greca. Per il Liceo classico. Con espansione online – vol.1. Ionia ed età arcaica, Bologna 2012, pp. 725-726.

Gli ultimi giorni alle Termopili. Illustrazione di P. Connolly.

Gli ultimi giorni alle Termopili. Illustrazione di P. Connolly.

Del celeberrimo carme, imitato anche dal giovane Leopardi nella Canzone all’Italia, tutto si discute: dall’autenticità all’occasione, dal genere poetico all’ideologia. Difficilmente esso sarà stato cantato sul luogo del glorioso evento: lo esclude lo stesso ἐν Θερμοπύλαις iniziale in luogo di un ἐνθάδε, «qui», o simili. Ma neppure trova serio appoggio nel testo la fortunata ipotesi di Wilamowitz (1913, 140 n. 3), che, facendo pausa dopo ἀνδρῶν ἀγαθῶν (v. 6), anziché dopo χρόνος in fine di v. 5 (così da connettere il genitivo ἀνδρῶν a ἐντάφιον del v. 4)…

View original post 849 altre parole

Alessio Brugnoli's Blog

Eugene de Moree and the unknown historical curiosities of Romaniae.

Eugene de Moree and the unknown historical curiosities of Romaniae.  Eugene Dalianis is a culture manager, an active columnist, a history videos maker and a lifelong reseacher of Byzantine Historia. Eugene is also the founder of the succesful web history project «Byzantine Real History» and an author of history fiction.

Eugene Dalianis is a culture manager, an active columnist, a history videos maker and a lifelong reseacher of Byzantine Historia. Eugene is also the founder of the succesful web history project «Byzantine Real History» and an author of history fiction.