Alessio Brugnoli's Blog, page 207

April 14, 2017

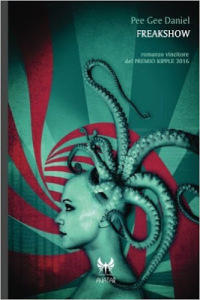

Il Paradiso degli Orchi: Freakshow

Su IlParadisoDegliOrchi è apparsa una bella recensione al Premio Kipple 2016, FreakShow, di Pee Gee Daniel. Eccone un estratto:

Su IlParadisoDegliOrchi è apparsa una bella recensione al Premio Kipple 2016, FreakShow, di Pee Gee Daniel. Eccone un estratto:

Il piacere comincia dalla copertina, con il fascino ipnotico della straordinaria illustrazione di Ksenja Laginja. E per chi ha scelto il formato cartaceo il piacere continua al tatto (ah, il contatto fisico col libro!) con quella consistenza opaca, quasi gommosa, che pare qualità intrinseca all’immagine della chioma polipoide. Una copertina irresistibile.

Poi c’è la bella sorpresa del linguaggio. Linguaggio color seppia, antichizzato, col sapore della Belle Époque, costruito sapientemente sulla lingua antica depurata dalla pletora e recuperata nella cerimoniosa fluidità. Operazione raffinata e precisa dall’effetto piacevolissimo. Ben si addice allo spirito del tempo dei baracconi e del circo Barnum, e di quel capolavoro di Tod Browning che è Freaks (1932).

Proiettata di duecento anni nel futuro, e non avendo trovato competitori alieni, l’umanità ha colonizzato tutto…

View original post 415 altre parole

April 13, 2017

Il Venerdì Santo a Palermo

Come molti sanno, l’anno scorso, per caso, mi sono ritrovato nel bel mezzo delle processioni del Venerdì Santo a Palermo: spettacolo affascinante, che secondo me non è valorizzato, dal punto di vista turistico.

Ve ne sono ben 14, ognuna organizzata da una confraternita differenti: di queste, non ne abbiano a male le altre, quattro sono le più rinomate.

La processione organizzata dalla congregazione dei Cocchieri, che si muove dalla chiesa della Madonna dell’Itria sita in via Alloro, in piena Kalsa, all’epoca alla centro della Palermo bene, che dava lavoro ai conducenti delle carrozze.

Chiesa dalla facciata molto semplice, ma con una straordinaria cripta che sino al 1700 inoltrato serviva come luogo di sepoltura dei defunti, mummificati, della congregazione dei Cocchieri

La congregazione, una sorta di sindacato dell’epoca sotto copertura religiosa, comprendeva cocchieri maiuri, quelli a servizio delle casate nobiliari, staffieri, stallieri, palafrenieri e camerieri. fu fondata nel 1596, con finalità di perseguire la pratica delle virtù cristiane, di venerare e promuovere il culto di Maria SS. Addolorata e del Cristo morto, per l’autoassistenza fra i confrati, e per fornire tangibilmente un’aiuto ad alleviare le sofferenze della povera gente.

E oltre alla solenne messa a solenne messa cantata nel giorno della Madonna dell’Itria, che si celebra nella terza domenica di Pentecoste, doveva organizzare la processione del Venerdì Santo.

Processione che prevede il trasporto per le strade della Kalsa di due ferule, una dedicata all’Addolorata e una al Cristo Morto, portate a turno da 32 persone. Apre il corteo una grande croce di legno, accompagnavano ai lati due membri in marsina, seguivano i confrati con livree azzurro ed oro in rappresentanza della casa Branciforte di Trabia e di Butera, marrone e argento per la casa Settimo di Fitalia e Giarratana, giallo e verde per la casa Valdina, giallo e azzurro per la casa Baucina, rosso e giallo per il Municipio, nonché altre di casa Galati, Mazzarino, Scalea, tutte scortate da figuranti i che indossano armature tardo medievali.

La seconda processione è organizzata dalla confraternita di Maria SS. Addolorata dei fornai o panettieri, fondata nel 1922 con sede presso la chiesa di Sant’Isidoro all’Albergheria. La processione è preceduta nel primo pomeriggio, da una rappresentazione davanti alla chiesa della Crocifissione e morte di Gesù: intorno alle 18.00 le statue dell’Addolorata e del Cristo Morto partono dalla sede della confraternita, scortate da figuranti vestiti con armature romane e si conclude a notte fonda

La terza processione, che si snoda da via Cassari per le viuzze della vecchia Vucciria, è quella organizzata dai confrati della Madonna del Lume, detta anche Madonna dei Casciari poiché la congrega è formata da artigiani per gli artigiani che un tempo la popolavano costruendo e vendendo casse, scale di legno, tavoli, “seggi di zabbara” e altri oggetti di legno.

La statua dell’Addolorata, opera dello scultore Girolamo Bagnasco, risale al tardo 700 e per la processione è vestita come una qualsiasi persona, perfino con la biancheria intima; il fercolo è interamente portato a spalle per l’intero percorso processionale dai confrati, abbracciati a due a due per risparmiare spazio, che indossano una tunica nera con bordatura viola. I membri dell’esecutivo (dai “capoasta”, che indirizzano le aste, a quelli che con la “trottula” segnalano le pause e le ripartenze) indossano, invece, un frac.

Il Cristo Morto è,invece, un simulacro di cartapesta di autore ignoto che risale alla fine del XVIII secolo. il Giovedì Santo viene traslato dalla cappella dei Miseremini della Chiesa di San Matteo e deposto all’interno di un’urna dorata portata su una ferula e accompagnati da personaggi, detti giudei, vestiti come i mori del teatro dei pupi.

La quarta, invece è quella della Nostra Signora de la Soledad, organizzata dall’omonima congregazione, fondata nel 1590, fondata per replicare a Palermo i Misteri della Passione del Cristo morto, con le relative flagellazioni, come consuetudine spagnola.

Inizialmente composta soltanto da fedeli spagnoli, fu successivamente formata da signori e nobili siciliani e ancora oggi la processione del Venerdì Santo è accompagnata per un tratto dal Sindaco con le guardie municipali in grand’uniforme e il gonfalone.

Anche in questo caso, vi sono due ferule, vare in palermitano, portate ognuna da 32 32 confratelli guidati da due “capi vara” con i classici abitini scuri e seguiti dagli incappucciati i quali sfoggiano la tunica bianca con il cappuccio di colore nero o blu secondo la maestranza d’appartenenza.

April 12, 2017

Viaggio nel Tempo

[image error]

Tra i ringraziamenti del prossimo romanzo, dovrò sicuramente citare Giovan Battista Vitrano, dipendente del Comune di Palermo impegnato nell’Area tecnica della riqualificazione urbana e delle infrastrutture.

Questo sant’uomo, non so come definirlo altrimenti ha realizzato una mappa georeferenziata, per confrontare la mappa della Palermo del presente con quella del passato, in particolare del 1935, 1956 e 1987 e si può anche scegliere se visualizzare la mappa satellitare, la standard o le mappe di Google satellitare e road.

E cosa che gli fa onore, Vitrano ha anche spiegato il procedimento usato, assai più semplice di quanto si possa pensare… Per cui si può osservare il mare che arrivava a lambire le mura delle Cattive, il giardino originale di villa Trabia, il un fiume che costeggiava villa Sperlinga, i villini liberty di via Notarbartolo o di via Libertà, o come fosse la zona della Magione prima dei bombardamenti.

Uno strumento necessario, per curare al meglio l’ambientazione del prossimo romanzo e anche un qualcosa che mi arricchisce personalmente.

Come ho già scritto altre volte, il mio nonno materno, durante la Seconda Guerra Mondiale, era di stanza come aviere a Palermo. E negli ultima anni della sua vita, mi raccontava di quei momenti, dei giorni che vi aveva passato e di quanto quella città gli fosse piaciuta.

Andando a Balarm, mi sono reso conto di tante cose: di come mio nonno fosse un esploratore curioso, sempre pronto a scoprire cose nuove e devo ammettere che non lo avrei mai sospettato…

Ho scoperto i suoi gusti estetici: nonno era affascinato dagli edifici del cosidetto percorso arabo-normanno, amava da morire San Giovanni degli Eremiti, conosceva San Giovanni dei Lebbrosi, Santa Maria Maddalena e Santa Cristina la Vetere, edifici ignoti a tanti palermitani, e le palazzine liberty, ma non era attratto dal Barocco.

Mi avrà citato una o due volte Santa Caterina, non parlandomi mai ad esempio della Casa Professa o degli oratori del Serpotta.

E soprattutto, da tanti piccolo dettagli, mi sono reso conto di come la Palermo di mio nonno, antecedente al Sacco, fosse diversa dalla mia… E questa cartina mi sta aiutando, nel suo piccolo ad avvicinarmi di più a un uomo che mi ha dato tanto e che ho tanto amato

Sepolcri

[image error]

Quando ero bambino, mio nonno, durante la Settimana Santa, mi trascinava per l’Esquilino alla cosiddetta visita dei Sepolcri, ben diversi dalle Quarantore, che venivano allestiti nelle chiese del Rione. L’abitudine era di visitarne da cinque, quante erano le piaghe di Cristo a sette, quanti i dolori della Madonna (lo so che sembra un’imprecazione, ma non riesco a scriverlo in maniera più elegante…).

Ora potete capire, quale fosse il mio entusiasmo, nel compiere questa passeggiata… Ai tempi del corso prematrimoniale, e immagino che sarà un elemento a favore nell’eventuale processo di canonizzazione del parroco di Sant’Eusebio, vista la pazienza che ha avuto nel sopportare con encomiabile pazienza le mie baggianate, scoprii come il termine Sepolcri fosse improprio….

Il nome esatto è infatti altare della reposizione, ossia lo spazio della Chiesa allestito al termine della Messa in Coena Domini del Giovedì Santo, destinato ad accogliere le specie eucaristiche consacrate e a conservarle sino al pomeriggio del Venerdì Santo quando verranno distribuite ai fedeli per la comunione sacramentale.

Anche se, essendo l’ostia consacrata, per la transustanziazione il Corpo di Cristo, ed essendo questo nascosto alla vista del fedele, come metafora del Santo Sepolcro funziona assai bene…

Comunque sia, la tradizione di decorare l’altare della reposizione, che risale all’età carolinga e che fu rilanciata da San Filippo Neri, si declina in due forme differenti a Nord e a Sud Italia.

Nel Nord Italia, specie nell’area ligure e piemontese, questi erano decorati con i cartelami, apparati temporanei realizzati su legno, tela, latta o cartone e decorati a tempera o olio, che raffigurano scene sacre con figure umane e strutture architettoniche disegnate a dimensione reale e possono assumere forma di propilei o cornici o comporsi di sagome staccate le une dalle altre, schermando parti di chiese o cappelle.

Uno dei più noti, è quello della parrocchia di San Matteo a Laigueglia, provincia di Savona.

Da Roma in giù, sino a Malta, passando per Salento, Basilicata e Sicilia, l’altare della reposizione è addobbato con fiori bianchi, vino fatto bollire con incenso e semi di grano, seminati all’inizio della Quaresima e fatti germogliare al buio che simboleggiano il passaggio dalle tenebre della morte di Gesù alla sua Resurrezione.

Addobbo che segue delle regole particolari:a destra vi è il deserto, un giardino incolto e inospitale, a sinistra l’Eden, con i suoi fiori e la sua erba fresca, mentre al centro si trova il tabernacolo contenente l’Eucaristia, con sotto i segni della passione…

Tra i più particolari, in cui mi sono imbattuto, sono senza dubbio quelli di Palermo, sia nella chiesa di Santa Caterina, sia nella Casa Professa

April 11, 2017

Piccole news

[image error]

Due piccole segnalazioni, mentre corro tra una riunione e l’altra… La prima, è un piacere per gli occhi e per il palato, con la mostra Fassi, ieri e oggi, che si terrà venerdì 14 aprile alle 18.30, come è facile intuire, presso la Sala Giuseppina del Palazzo del Freddo, in via Principe Eugenio 65-67.

Negli anni Trenta Salvatore, figlio di Giovanni Fassi, realizzava le prime immagini pubblicitarie della gelateria, ancora visibili nel salone; splendide pubblicità, che raccolgono in pieno lo spirito dell’art decò dell’epoca.

Nel giorno del suo compleanno, il Palazzo del Freddo lo ricorda con una mostra personale della designer romana Livia Massaccesi, a cui Andrea Fassi ha affidato il restyling dell’immagine coordinata del marchio.

Le locandine più belle di un tempo sono state reinterpretate in chiave contemporanea, rileggendo in chiave postmoderna l’eleganza del tempo che fu…. Ovviamente, l’apertura della mostra sarà onorata con una degustazione di Sampietrini, non i serci, ma gli ottimi semifreddi di Fassi, tanto apprezzati dal sottoscritto…

La seconda, è molto pro domo mea… Credo di essere l’unico, o almeno uno dei pochi, abitanti dell’Esquilino citati da Lucus Magazine, una delle principali riviste di fantascienza mondiali

Doctor Who: ecco il trailer della nuova stagione

Doctor Who è probabilmente la serie televisiva britannica di fantascienza più seguita non solo nel Regno Unito, ma anche in Italia (e nel mondo). La nuova stagione, che inizierà il 15 aprile, sarà anche l’ultima per l’attore Peter Capaldi. Non si sa ancora chi sarà il prossimo Doctor Who, ma nel frattempo per i fan c’è tutta una nuova stagione da guardare. Segue il trailer della BBC.

April 10, 2017

Settimana Santa a Palermo Parte II

[image error]

Prima di riprendere il discorso sulla Settimana Santa a Palermo, lasciando la parola a Christian Pancaro di Palermobella, un piccolo appunto personale… Il mio nonno materno, altro vir esquilinus, durante la Seconda Guerra Mondiale fu aviere presso l’aeroporto militare di Boccadifalco.

Tra l’altro, dopo anni, ho scoperto che i bellissimi caccia di cui mi parlava erano i Reggiane Re. 2000 GA e un pochino mi commuove capire da chi ho ripreso l’amore per un’estetica dieselpunk…

[image error]

Comunque, tornando a noi, mio nonno, ovviamente, in libera uscita scendeva a Balarm… E rimase colpito e affascinato dalla città. Mi raccontava con entusiasmo e nostalgia della

Cattedrale, della passeggiata del Foro Italico prima della sistemazione del secondo dopoguerra, degli Eremiti, del Mercato del Capo, dei vicoli della Kalsa e dell’Albergheria…

E ogni volta che capito in quei luoghi, provo un poco di malinconia, pensando alle emozioni che avrebbe provato nel rivederli…

Tornando a noi, tutta queste chiacchiere per dire che mio nonno, mi raccontava come se fosse una cosa stranissima ed esotica, l’abitudine delle Palme Intrecciate in vendita davanti alle chiese palermitane…

Comunque, lascio la parola alla mia fonte…

E si arrivava alla Domenica delle Palme con le numerose e bellissime palme intrecciate messe in vendita (uso ancora vivo) davanti le chiese con i venditori che gridavano: “Biniritta a Parmaaa…!!!” e i tanti fanciulli che facevano a gara per acquistare un ramo di palma, particolarmente intrecciato,o di ulivo e in massa attendevano la benedizione del Sacerdote.

Un rito che faceva parte dell’antica e venerabile liturgia era la “Tuppuliata” che si faceva al ritorno della processione liturgica davanti la porta della chiesa si disponevano due cori,uno all’interno e l’altro all’esterno di essa ed intonavano,a cori alterni, l’inno “Gloria Laus et honor” terminato il quale il Suddiacono o il sacerdote bussava con la croce astile e di conseguenza si aprivano i battenti ciò per significare che per mezzo della croce sono state aperte le porte del cieli all’umanità;seguiva l’interminabile canto del “Passio” cantato da diversi cantori che interpretavano varie parti tra cui il Cristo, generalmente il sacerdote,il cronista e la turba effettuata dalla schola cantorum la quale,spesse volte,eseguiva composizioni di un certo rilievo (famose quelle della chiesa del Carmine) dove la polifonia rendeva più spettacolare il racconto incantando i fedeli che ascoltavano,spesso per un’ ora di fila,l’interminabile racconto delle fasi conclusive della vita terrena di Cristo.

Nel pomeriggio,fino al sec. XVIII,presso la chiesa di Santa Maria di Loreto al Ponticello,la

confraternita della Sacra Lega,svolgeva una processione eucaristica (con la quale inaugurava le quarantore) che prevedeva la sfilata di numerosi confrati,ciascuno dei quali portava una palma.Nei primi tre giorni successivi,nelle varie parrocchie , rettorie, confraternite etc. si svolgevano diverse funzioni propedeutiche alla Triduo quali Quarantore, precetti, prediche ed esercizi spirituali.

Abitudine, quelle delle Palme intrecciate, tra l’altro non solo palermitana. A Bordighera, ad esempio, si ha la stessa usanza e il frutto di questo particolare artigianto è chiamato parmureli, la cui origine è legata alla storia del trasloco dell’obelisco di Caligola a Piazza San Pietro, voluto da Sisto V e guidato dal Fontana.

Sisto V, tutt’altro che tenero, infatti è noto come er Papa Tosto, per non distrarre gli operai, aveva ordinato il silenzio assoluto, pena la decapitazione.

Però, il capitano marittimo Giovanni Bresca, di Bordighera, si accorse che per l’attrito le funi impiegate per sollevare l’obelisco stavano erano prossime al punto di rottura e per istinto, gridò

“Acqua alle funi”

Consiglio prontamente eseguito dal Fontana, che permise così l’assestamento dell’obelisco. Sisto V, che non solo fece tagliare la testa a Bresca, ma diede alla sua famiglia il privilegio di fornire ogni anno al Vaticano le palme per la commemorazione della domenica delle Palme.

Abitudine, quella delle palme intrecciate, presente in un altro luogo che ho nel cuore, Bova, la capitale della Grecanica Calabrese; qui le palme sono intrecciate in modo da rappresentare delle figure femminili, un ricordo di Persefone e Demetra, e sono portate in processione sulle stiddhe, supporti di canne selvatiche infine decorate con nastri colorati, merletti, rami di mimosa, fiori, frutta e primizie di stagione come olive, fave, bergamotto, mandarini e ancora Musulupe (particolarissime forme di formaggio realizzate con stampi a figura antropomorfa).

[image error]

[image error]

[image error]

April 9, 2017

La Macchina delle Quarantore

[image error]

Dopo aver accennato ai riti della Settimana Santa a Palermo, continuando a scopiazzare senza ritegno l’ottimo lavoro di Palermobella, un piccolo accenno invece a ciò che dovevano subire a Roma Beppe e Andrea.

Uno degli eventi più spettacolari, tra una predica, che nello Stato Pontificio non si negava mai a nessuno, una sacra rappresentazione e una Via Crucis, erano le Quarantore.

Per chi, come il sottoscritto, ha bazzicato poco il catechismo, queste sono il tempo intercorso tra il mezzogiorno del venerdì santo e l’alba del giorno della Resurrezione, ore in cui le anime pie avrebbero potuto vegliare il Santo Sepolcro.

La liturgia cattolica, per convincere con le buone i fedeli a non dare rette alle lusinghe protestanti, cominciò a celebrarle intorno al 1540, con una solenne ostensione del Santissimo Sacramento e decorando così in maniera teatrale l’altare.

A Roma l’uso si diffuse grazie al buon San Filippo Neri, che ne organizzò diverse nella chiesa di San Salvatore in Campo e nella sede di alcune Confraternite quali, Santa Caterina da Siena, Orazione e Morte, Trinità dei Pellegrini e Pietà dei Carcerati.

Diverse erano le forme di rappresentare l’esposizione nelle Quarantore: ad esempio i Cappuccini usavano una scenografia povera costituita da croci e corone di spine che richiamavano la Passione di Gesù mentre i gesuiti pagavano fior di baiocchi agli artisti, per queste architetture effimere, come per esempio Carlo Rainaldi, tanto che questi catafalchi, furono, in analogia con quelli delle processioni, definiti “macchine”, strumenti per provocare lo stupore del pubblico.

Anche l’Esquilino non fu esente da questa passione: il Borromini era responsabili della macchina delle Quarantore di Santa Maria Maggiore, che colpì l’immaginazione dei contemporanei con le sue false prospettive e il viaggiatore napoletano Andrea Dessì ne cita, una definita molto semplice, presso la chiesa dei Celestini a Sant’Eusebio e una a Santa Bibiana, progettata dallo scenografo del Teatro Barberini Francesco Guitti, delle quali, per lo meno per quanto ne so io, non ne sono rimaste testimonianze iconografiche.

A continuare queste tradizioni, a Roma non rimasta che la chiesa e Arciconfraternita di S. Maria dell’Orto a Trastevere che allestisce una struttura in legno intagliato e dorato, scolpita nel 1848 da Maestro Filippo Clementi, che ospita ben 213 candele vere che vengono accese il Giovedì Santo dopo la S. Messa i “Coena Domini”.

E mi piace immaginare i protagonisti dei miei romanzi, bambini a bocca aperta dinanzi a quelle luci, con il Principe Padre che alza le spalle, dicendo, che sarebbe il caso di mettere qualche lampadina, così, per amore della modernità..

Gli spettri blu dell’abisso di Europa

Dal film “Europa Report” – 2013

Dal film “Europa Report” – 2013

Alla luce di una possibile scoperta di vita extraterrestre attraverso l’esplorazione robotica avanzata o con osservazioni astronomiche, Claudio Flores Martinez sostiene che si rende necessario postulare una teoria sulla biologia dell’universo in grado di fare previsioni verificabili sul tipo di attività biologica che tali missioni prevedono di incontrare. Egli sostiene inoltre che il darwinismo non può “integrare” tutte le scienze biologiche esistenti e non riesce a sostenere la spiegazione dei nuovi fenomeni che si stanno osservando. La corrente di pensiero evoluzionistico deve riuscire a fornire una spiegazione esaustiva della comparsa convergente di numerosi segni adattativi, che si sono evoluti in modo indipendente e ripetuto nel panorama della vita, quali ad esempio la separazione in cellule riscontrata negli eubatteri e negli archeobatteri, l’endosimbiosi, la pluricellularità, la bioluminescenza, l’ecolocalizzazione ed altre ancora.

È estremamente difficile prevedere con precisione l’esatta natura della presunta attività biologica su Europa…

View original post 2.176 altre parole

Lukha B. Kremo vince il Trofeo Cassiopea 2017 con Pulphagus®

I eri sera, all’Hotel Ambasciatori di Fiuggi, nell’ambito della manifestazione DeepCon, il nostro editore Lukha B. Kremo ha vinto il Trofeo Cassiopea riservato ai romanzi di Fantascienza editi, con Pulphagus®, già Premio Urania 2015: in altre parole, Pulphagus® è risultato il miglior romanzo italiano del genere degli ultimi cinque anni.

eri sera, all’Hotel Ambasciatori di Fiuggi, nell’ambito della manifestazione DeepCon, il nostro editore Lukha B. Kremo ha vinto il Trofeo Cassiopea riservato ai romanzi di Fantascienza editi, con Pulphagus®, già Premio Urania 2015: in altre parole, Pulphagus® è risultato il miglior romanzo italiano del genere degli ultimi cinque anni.

Momenti di festa in redazione Kipple per l’inattesa ma meritata vittoria del nostro Kremo. Adesso il futuro ci aspetta, come sempre.

Alessio Brugnoli's Blog