Andrea Viscusi's Blog: Unknown to Millions, page 26

September 25, 2018

Il lettore universale live @ Stranimondi - Milano 6 ottobre

Ne è passato di tempo dall'ultima volta che ho annunciato un "evento live", come mi piace chiamarlo convinto di sembrare un influencer. Che poi significa semplicemente che io sarò in un posto, a parlare di qualcosa che mi riguarda, e altra gente a dio piacendo potrà stare lì ad ascoltarmi.

Nel caso specifico, io mi troverò a Stranimondi , per la quarta edizione della fiera dedicata alla narrativa di genere (fantascienza, horror, fantasy, weird) che si tiene poco fuori Milano e che in questi pochi anni è già diventata un punto di riferimento per gli appassionati. E in tale occasione avremo una mezz'oretta per parlare de Il lettore universale , la mia raccolta pubblicata in estate da Moscabianca. L'appuntamento è per sabato 6 ottobre, alle ore 18:30 nella sala presentazioni. Ad accompagnarmi oltre agli editori del libro ci sarà anche Giorgio Raffaelli di Zona 42 a fare da moderatore.

Questa è la prima presentazione de Il lettore universale (ci auguriamo di poterne fare altre in seguito), ma sarà anche la prima uscita pubblica di Moscabianca, che oltre al mio libro porterà a Stranimondi anche le altre novità pronte a uscire. Sfrutteremo quindi lo spazio per parlare anche delle altre attività e progetti di questo piccola realtà svolazzante, e può anche darsi che non sarò l'unico al centro dell'attenzione.

E poi come già dimostrato nelle edizioni precedenti, Stranimondi è una manifestazione ricca di eventi, ospiti, dibattiti, e soprattutto libri e tanta gente che se è lì ci sarà pure un motivo. Quindi consultate il ricco programma e se proprio non volete venire ad ascoltare me, fatelo per qualche altra validissima ragione, e ci possiamo comunque vedere lì.

Nel caso specifico, io mi troverò a Stranimondi , per la quarta edizione della fiera dedicata alla narrativa di genere (fantascienza, horror, fantasy, weird) che si tiene poco fuori Milano e che in questi pochi anni è già diventata un punto di riferimento per gli appassionati. E in tale occasione avremo una mezz'oretta per parlare de Il lettore universale , la mia raccolta pubblicata in estate da Moscabianca. L'appuntamento è per sabato 6 ottobre, alle ore 18:30 nella sala presentazioni. Ad accompagnarmi oltre agli editori del libro ci sarà anche Giorgio Raffaelli di Zona 42 a fare da moderatore.

Questa è la prima presentazione de Il lettore universale (ci auguriamo di poterne fare altre in seguito), ma sarà anche la prima uscita pubblica di Moscabianca, che oltre al mio libro porterà a Stranimondi anche le altre novità pronte a uscire. Sfrutteremo quindi lo spazio per parlare anche delle altre attività e progetti di questo piccola realtà svolazzante, e può anche darsi che non sarò l'unico al centro dell'attenzione.

E poi come già dimostrato nelle edizioni precedenti, Stranimondi è una manifestazione ricca di eventi, ospiti, dibattiti, e soprattutto libri e tanta gente che se è lì ci sarà pure un motivo. Quindi consultate il ricco programma e se proprio non volete venire ad ascoltare me, fatelo per qualche altra validissima ragione, e ci possiamo comunque vedere lì.

Published on September 25, 2018 23:40

September 21, 2018

Rapporto letture - Agosto 2018

Yay, le ferie! Yuppi, il momentaneo distacco che il capitalismo concede ai suoi piccoli schiavi affinché possano illudersi per un altro anno di disporre della propria vita e di poter occupare il proprio tempo con le cose che gli piacciono di più! Che epoca d'oro che viviamo, eh? Comunque, anche questo mese si è letto, e in fondo non poco.

Cominciamo non benissimo con

Houdini - passione oscura,

che già come titolo non è così accattivante (l'originale è meglio) e poi la copertina lo fa sembrare un po' un erotosadochicklit. Questo romanzetto di Lisa Mannetti racconta in parte la storia di Houdini attraverso il punto di vista di una delle sue assistenti. Il nucleo principale della storia ruota intorno alla morte di Houdinni, avvenuta a quanto pare per mano dei circoli di occultismo che lui si adoperava a smascherare. Ma c'è anche tempo per flashback e flashforward, nella vita della protagonista, in cui vediamo quando e come la presenza di Houdini ha fatto la differenza. Il tutto però è estremamente confuso. Ora, io non avrò il QI di Moriarty ma riesco a seguire trame complesse e non lineari. Qui però mi sembra che ci sia solo miscuglio e contraddizione: non si capisce bene quando si racconta il passato, quando il presente; non è chiaro se la magia esiste e funziona davvero, se ci sono mondi ultraterreni che possono essere contattati; se (diotipregono) alla fine è tutta un'illusione di una matta chiusa in manicomio. Probabilmente conoscendo il personaggio e la storia di Houdini si potrebbe trarre molto di più da questo racconto, ma per me che so ben poco al di là del suo nome è sembrata una serie sconclusionata di eventi, non sempre rilevanti. Voto: 5/10

Cominciamo non benissimo con

Houdini - passione oscura,

che già come titolo non è così accattivante (l'originale è meglio) e poi la copertina lo fa sembrare un po' un erotosadochicklit. Questo romanzetto di Lisa Mannetti racconta in parte la storia di Houdini attraverso il punto di vista di una delle sue assistenti. Il nucleo principale della storia ruota intorno alla morte di Houdinni, avvenuta a quanto pare per mano dei circoli di occultismo che lui si adoperava a smascherare. Ma c'è anche tempo per flashback e flashforward, nella vita della protagonista, in cui vediamo quando e come la presenza di Houdini ha fatto la differenza. Il tutto però è estremamente confuso. Ora, io non avrò il QI di Moriarty ma riesco a seguire trame complesse e non lineari. Qui però mi sembra che ci sia solo miscuglio e contraddizione: non si capisce bene quando si racconta il passato, quando il presente; non è chiaro se la magia esiste e funziona davvero, se ci sono mondi ultraterreni che possono essere contattati; se (diotipregono) alla fine è tutta un'illusione di una matta chiusa in manicomio. Probabilmente conoscendo il personaggio e la storia di Houdini si potrebbe trarre molto di più da questo racconto, ma per me che so ben poco al di là del suo nome è sembrata una serie sconclusionata di eventi, non sempre rilevanti. Voto: 5/10

Allora proviamo a tornare su qualcosa con sui sono più a mio agio: Francesco Verso ha da poco pubblicato la prima parte di un suo nuovo romanzo, I camminatori. È una storia di transumanesimo imminente, che parte dalle borgate di Roma e mette le basi per un ampiamento del contesto (è già previsto un secondo volume). C'è da dire che le premesse fantascientifiche su cui si basa la storia sono piuttosto forti: la possibilità di utilizzare nanomacchine per potenziare il corpo umano, al punto di rendere l'alimentazione quasi superflua. Non è mica poco. Ma a partire da questo, Verso costruisce una trama postdatapunk che coinvolge personaggi di ogni risma, una piccola rivoluzione che parte da una comune che vive negando i postulati della società capitalista. La storia è ricca di speculazione e spunti di riflessione, ed è in ultima analisi positivista: si potrebbe definire per questo Francesco Verso il Neal Stephenson de noantri, non in senso dispregiativo ma per come la dimensione speculativa sul futuro è calato nel contesto dei borghi che conosciamo. Qua e là si sarebbe potuto asciugare un po' di infodump, ma lo stesso si può dire appunto di Stephenson, e nessuno ha avuto shock anafilattici a leggere Seveneves, che io sappia. Un'ottima base per la seconda parte, che ritengo possa svilupparsi in direzioni ancora più interessanti. Voto: 7/10

Allora proviamo a tornare su qualcosa con sui sono più a mio agio: Francesco Verso ha da poco pubblicato la prima parte di un suo nuovo romanzo, I camminatori. È una storia di transumanesimo imminente, che parte dalle borgate di Roma e mette le basi per un ampiamento del contesto (è già previsto un secondo volume). C'è da dire che le premesse fantascientifiche su cui si basa la storia sono piuttosto forti: la possibilità di utilizzare nanomacchine per potenziare il corpo umano, al punto di rendere l'alimentazione quasi superflua. Non è mica poco. Ma a partire da questo, Verso costruisce una trama postdatapunk che coinvolge personaggi di ogni risma, una piccola rivoluzione che parte da una comune che vive negando i postulati della società capitalista. La storia è ricca di speculazione e spunti di riflessione, ed è in ultima analisi positivista: si potrebbe definire per questo Francesco Verso il Neal Stephenson de noantri, non in senso dispregiativo ma per come la dimensione speculativa sul futuro è calato nel contesto dei borghi che conosciamo. Qua e là si sarebbe potuto asciugare un po' di infodump, ma lo stesso si può dire appunto di Stephenson, e nessuno ha avuto shock anafilattici a leggere Seveneves, che io sappia. Un'ottima base per la seconda parte, che ritengo possa svilupparsi in direzioni ancora più interessanti. Voto: 7/10

Rimaniamo nell'ambito della fantascienza, ma qualcosa di più insolito.

The Only Harmless Great Thing

è poco più che un racconto, dell'autrice pressoché sconosciuta Brooke Bolander. Ma è una storia ricca di fascino e di implicazioni, di quelle che riescono a suscitare molto grazie a quello che non dicono. La si potrebbe definire un'ucronia, e il punto di divergenza storico è che gli elefanti sono creature intelligenti e pensanti, cosa che in effetti sono davvero, ma in questo caso hanno la capacità di comunicare anche con gli umani, attraverso il linguaggio dei segni della proboscide. La pratica è talmente diffusa che esistono corsi di elefantico nei licei, ed esistono mediatori culturali e ambasciatori tra gli umani e le Matriarche. La storia si svolge in due epoche, tra gli inizi del novecento, quando gli elefanti sono schiavizzati e usati nel lavoro in miniera, e l'epoca attuale, dove una ricercatrice cerca di stabilire un accordo con gli elefanti dopo che decenni di schiavismo hanno compromesso i rapporti tra le due specie. Tre le protagoniste c'è Topsy, il famoso elefante che fu elettrificato sulla pubblica piazza da Edison per dimostrare la pericolosità della corrente alternata di Tesla. Qui però la storia di Topsy è diversa, e si lega a quella di una ragazza malata e anch'essa schiava di una vita di cui non può disporre. Come dicevo il racconto è pieno di suggestioni, soprattutto perché concede sprazzi nella cultura degli elefanti, tramandata attraverso le canzoni delle Madri. Forse la parte nel presente è fin troppo abbozzata, riesce appena a mostrare qualche immagine del mondo contemporaneo ma non fornisce un vero e proprio contributo, tant'è che della ricercatrice stessa si sa molto poco. La fine arriva un po' all'improvviso, e anche se si capisce cosa voglia dire, forse qualche pagina in più per rimarcare le idee avrebbe reso il tutto più equilibrato. Comunque un ottimo lavoro, una storia che parla di valori e sentimenti universali, indipendenti dalla specie. Voto: 8/10

Rimaniamo nell'ambito della fantascienza, ma qualcosa di più insolito.

The Only Harmless Great Thing

è poco più che un racconto, dell'autrice pressoché sconosciuta Brooke Bolander. Ma è una storia ricca di fascino e di implicazioni, di quelle che riescono a suscitare molto grazie a quello che non dicono. La si potrebbe definire un'ucronia, e il punto di divergenza storico è che gli elefanti sono creature intelligenti e pensanti, cosa che in effetti sono davvero, ma in questo caso hanno la capacità di comunicare anche con gli umani, attraverso il linguaggio dei segni della proboscide. La pratica è talmente diffusa che esistono corsi di elefantico nei licei, ed esistono mediatori culturali e ambasciatori tra gli umani e le Matriarche. La storia si svolge in due epoche, tra gli inizi del novecento, quando gli elefanti sono schiavizzati e usati nel lavoro in miniera, e l'epoca attuale, dove una ricercatrice cerca di stabilire un accordo con gli elefanti dopo che decenni di schiavismo hanno compromesso i rapporti tra le due specie. Tre le protagoniste c'è Topsy, il famoso elefante che fu elettrificato sulla pubblica piazza da Edison per dimostrare la pericolosità della corrente alternata di Tesla. Qui però la storia di Topsy è diversa, e si lega a quella di una ragazza malata e anch'essa schiava di una vita di cui non può disporre. Come dicevo il racconto è pieno di suggestioni, soprattutto perché concede sprazzi nella cultura degli elefanti, tramandata attraverso le canzoni delle Madri. Forse la parte nel presente è fin troppo abbozzata, riesce appena a mostrare qualche immagine del mondo contemporaneo ma non fornisce un vero e proprio contributo, tant'è che della ricercatrice stessa si sa molto poco. La fine arriva un po' all'improvviso, e anche se si capisce cosa voglia dire, forse qualche pagina in più per rimarcare le idee avrebbe reso il tutto più equilibrato. Comunque un ottimo lavoro, una storia che parla di valori e sentimenti universali, indipendenti dalla specie. Voto: 8/10

Rimaniamo sulla forma breve, che è ciò di cui si occupa per definizione la casa editrice Racconti Edizioni, che tenevo d'occhio da tempo ma non avevo ancora provato prima. Il primo esperimento l'ho fatto con Il vizio di smettere, raccolta di Michele Orti Manara. Si tratta di testi brevi, in media una decina di pagine ma anche meno, stile moderno e accattivante, di quelli che non usano i dialogue tag. Ogni racconto in sostanza presenta un personaggio, che è una persona comune, in una situazione comune, con tante piccole ossessioni (vizi?) come quelle che abbiamo tutti. Per lo più giovani, cresciuti in provincia, con qualche difficoltà a trovare una collocazione nella società secondo le aspettative degli altri. Sono ritratti interessanti, con qualche frase degna di essere citata, però per la maggior parte sono solo ritratti, nel senso che non ci sono vere e proprie storie dietro. Ci viene presentato il protagonita, la sua sitauzione e qualche aneddoto, passato o presente: la morte del fratello, l'incidente in bicicletta, l'incontro con una ragazza, la conversazione col padre... cose del genere. Il protagonista viene delineato bene, capiamo subito di che persona si tratta e cosa lo condiziona, ma poi il racconto finisce, e tutto è come prima. Un ritratto, appunto. C'è una notabile eccezione, il racconto più lungo della raccolta, Una vita in venti minuti, dove invece avviene un sensibile sviluppo dei due personaggi principali, il famoso presentatori televisivo e sua figlia con cui da tempo ha interrotto i rapporti. Questo peraltro è un racconto che potremmo inquadrare come weird, visto che parte dalla premesse di un uomo che ha dei fili che gli partono dalle braccia e lo collegano al cielo. In definitiva, la raccolta merita, però in alcune occasioni lascia un po' insoddisfatti, perché viene da pensare cosa avrebbe potuto essere se questi personaggi, così vivi e così vicini, avessero davvero fatto qualcosa o cercato di cambiare, magari opponendosi proprio a quei vizi (ossessioni?). Voto: 6.5/10

Rimaniamo sulla forma breve, che è ciò di cui si occupa per definizione la casa editrice Racconti Edizioni, che tenevo d'occhio da tempo ma non avevo ancora provato prima. Il primo esperimento l'ho fatto con Il vizio di smettere, raccolta di Michele Orti Manara. Si tratta di testi brevi, in media una decina di pagine ma anche meno, stile moderno e accattivante, di quelli che non usano i dialogue tag. Ogni racconto in sostanza presenta un personaggio, che è una persona comune, in una situazione comune, con tante piccole ossessioni (vizi?) come quelle che abbiamo tutti. Per lo più giovani, cresciuti in provincia, con qualche difficoltà a trovare una collocazione nella società secondo le aspettative degli altri. Sono ritratti interessanti, con qualche frase degna di essere citata, però per la maggior parte sono solo ritratti, nel senso che non ci sono vere e proprie storie dietro. Ci viene presentato il protagonita, la sua sitauzione e qualche aneddoto, passato o presente: la morte del fratello, l'incidente in bicicletta, l'incontro con una ragazza, la conversazione col padre... cose del genere. Il protagonista viene delineato bene, capiamo subito di che persona si tratta e cosa lo condiziona, ma poi il racconto finisce, e tutto è come prima. Un ritratto, appunto. C'è una notabile eccezione, il racconto più lungo della raccolta, Una vita in venti minuti, dove invece avviene un sensibile sviluppo dei due personaggi principali, il famoso presentatori televisivo e sua figlia con cui da tempo ha interrotto i rapporti. Questo peraltro è un racconto che potremmo inquadrare come weird, visto che parte dalla premesse di un uomo che ha dei fili che gli partono dalle braccia e lo collegano al cielo. In definitiva, la raccolta merita, però in alcune occasioni lascia un po' insoddisfatti, perché viene da pensare cosa avrebbe potuto essere se questi personaggi, così vivi e così vicini, avessero davvero fatto qualcosa o cercato di cambiare, magari opponendosi proprio a quei vizi (ossessioni?). Voto: 6.5/10

Infine, forse perché mi ero trovato bene con questo assaggino di weird, sono passato a Chuck Palahniuk, con un romanzo che mi ero lasciato indietro da qualche anno:

Damned

, la storia di Madison Spencer, tredicenne figlia di star del cinema finita all'infarno per aver fumato marijuana (così almeno crede lei). Si tratta sicuramente di una delle storie più assurde di Palahniuk, proprio per come l'inferno viene descritto tra location, organizzazione e attività che vi si svolgono. Non che l'idea dell'inferno come "azienda" sia nuova, ma il tocco di Palahniuk è sempre efficace. Si capisce presto che Madison sa meno di quello che dice, e infatti nel corso del libro assistiamo a diverse rivelazioni, su di lei, sul mondo che ha lasciato e su quello in cui si trova ora. Forse però proprio qui sta il problema, perché verso la fine Madison pare cambiare prospettiva troppo bruscamente e questo suo cambiamento è giustificato in una maniera un po' cheap, forse non un deus ex machina, ma comunque un jolly che si potrebbe usare in qualunque situazione per spiegare qualunque cosa poco credibile (un po' come la mia retcon, per fare un esempio). Si ha quasi l'impressione che verso la fine del libro Palahniuk dovesse portare Madison a un qualche tipo di scontro e allora abbia aggiunto questa sua origin story, con cui peraltro lei fa i conti molto in fretta visto che torna subito dopo a lavorare come aveva fatto fino al giorno prima. La storia si conclude con un to be continued e infatti poco tempo dopo è uscito Doomed. Sicuramente prima o poi lo leggerò, perché vabbè è Palahniuk e si legge sempre volentieri, ma la parte finale di Damned non mi ha invogliato così tanto a voler conoscere l'evoluzione della storia. Voto: 7/10

Infine, forse perché mi ero trovato bene con questo assaggino di weird, sono passato a Chuck Palahniuk, con un romanzo che mi ero lasciato indietro da qualche anno:

Damned

, la storia di Madison Spencer, tredicenne figlia di star del cinema finita all'infarno per aver fumato marijuana (così almeno crede lei). Si tratta sicuramente di una delle storie più assurde di Palahniuk, proprio per come l'inferno viene descritto tra location, organizzazione e attività che vi si svolgono. Non che l'idea dell'inferno come "azienda" sia nuova, ma il tocco di Palahniuk è sempre efficace. Si capisce presto che Madison sa meno di quello che dice, e infatti nel corso del libro assistiamo a diverse rivelazioni, su di lei, sul mondo che ha lasciato e su quello in cui si trova ora. Forse però proprio qui sta il problema, perché verso la fine Madison pare cambiare prospettiva troppo bruscamente e questo suo cambiamento è giustificato in una maniera un po' cheap, forse non un deus ex machina, ma comunque un jolly che si potrebbe usare in qualunque situazione per spiegare qualunque cosa poco credibile (un po' come la mia retcon, per fare un esempio). Si ha quasi l'impressione che verso la fine del libro Palahniuk dovesse portare Madison a un qualche tipo di scontro e allora abbia aggiunto questa sua origin story, con cui peraltro lei fa i conti molto in fretta visto che torna subito dopo a lavorare come aveva fatto fino al giorno prima. La storia si conclude con un to be continued e infatti poco tempo dopo è uscito Doomed. Sicuramente prima o poi lo leggerò, perché vabbè è Palahniuk e si legge sempre volentieri, ma la parte finale di Damned non mi ha invogliato così tanto a voler conoscere l'evoluzione della storia. Voto: 7/10

Cominciamo non benissimo con

Houdini - passione oscura,

che già come titolo non è così accattivante (l'originale è meglio) e poi la copertina lo fa sembrare un po' un erotosadochicklit. Questo romanzetto di Lisa Mannetti racconta in parte la storia di Houdini attraverso il punto di vista di una delle sue assistenti. Il nucleo principale della storia ruota intorno alla morte di Houdinni, avvenuta a quanto pare per mano dei circoli di occultismo che lui si adoperava a smascherare. Ma c'è anche tempo per flashback e flashforward, nella vita della protagonista, in cui vediamo quando e come la presenza di Houdini ha fatto la differenza. Il tutto però è estremamente confuso. Ora, io non avrò il QI di Moriarty ma riesco a seguire trame complesse e non lineari. Qui però mi sembra che ci sia solo miscuglio e contraddizione: non si capisce bene quando si racconta il passato, quando il presente; non è chiaro se la magia esiste e funziona davvero, se ci sono mondi ultraterreni che possono essere contattati; se (diotipregono) alla fine è tutta un'illusione di una matta chiusa in manicomio. Probabilmente conoscendo il personaggio e la storia di Houdini si potrebbe trarre molto di più da questo racconto, ma per me che so ben poco al di là del suo nome è sembrata una serie sconclusionata di eventi, non sempre rilevanti. Voto: 5/10

Cominciamo non benissimo con

Houdini - passione oscura,

che già come titolo non è così accattivante (l'originale è meglio) e poi la copertina lo fa sembrare un po' un erotosadochicklit. Questo romanzetto di Lisa Mannetti racconta in parte la storia di Houdini attraverso il punto di vista di una delle sue assistenti. Il nucleo principale della storia ruota intorno alla morte di Houdinni, avvenuta a quanto pare per mano dei circoli di occultismo che lui si adoperava a smascherare. Ma c'è anche tempo per flashback e flashforward, nella vita della protagonista, in cui vediamo quando e come la presenza di Houdini ha fatto la differenza. Il tutto però è estremamente confuso. Ora, io non avrò il QI di Moriarty ma riesco a seguire trame complesse e non lineari. Qui però mi sembra che ci sia solo miscuglio e contraddizione: non si capisce bene quando si racconta il passato, quando il presente; non è chiaro se la magia esiste e funziona davvero, se ci sono mondi ultraterreni che possono essere contattati; se (diotipregono) alla fine è tutta un'illusione di una matta chiusa in manicomio. Probabilmente conoscendo il personaggio e la storia di Houdini si potrebbe trarre molto di più da questo racconto, ma per me che so ben poco al di là del suo nome è sembrata una serie sconclusionata di eventi, non sempre rilevanti. Voto: 5/10 Allora proviamo a tornare su qualcosa con sui sono più a mio agio: Francesco Verso ha da poco pubblicato la prima parte di un suo nuovo romanzo, I camminatori. È una storia di transumanesimo imminente, che parte dalle borgate di Roma e mette le basi per un ampiamento del contesto (è già previsto un secondo volume). C'è da dire che le premesse fantascientifiche su cui si basa la storia sono piuttosto forti: la possibilità di utilizzare nanomacchine per potenziare il corpo umano, al punto di rendere l'alimentazione quasi superflua. Non è mica poco. Ma a partire da questo, Verso costruisce una trama postdatapunk che coinvolge personaggi di ogni risma, una piccola rivoluzione che parte da una comune che vive negando i postulati della società capitalista. La storia è ricca di speculazione e spunti di riflessione, ed è in ultima analisi positivista: si potrebbe definire per questo Francesco Verso il Neal Stephenson de noantri, non in senso dispregiativo ma per come la dimensione speculativa sul futuro è calato nel contesto dei borghi che conosciamo. Qua e là si sarebbe potuto asciugare un po' di infodump, ma lo stesso si può dire appunto di Stephenson, e nessuno ha avuto shock anafilattici a leggere Seveneves, che io sappia. Un'ottima base per la seconda parte, che ritengo possa svilupparsi in direzioni ancora più interessanti. Voto: 7/10

Allora proviamo a tornare su qualcosa con sui sono più a mio agio: Francesco Verso ha da poco pubblicato la prima parte di un suo nuovo romanzo, I camminatori. È una storia di transumanesimo imminente, che parte dalle borgate di Roma e mette le basi per un ampiamento del contesto (è già previsto un secondo volume). C'è da dire che le premesse fantascientifiche su cui si basa la storia sono piuttosto forti: la possibilità di utilizzare nanomacchine per potenziare il corpo umano, al punto di rendere l'alimentazione quasi superflua. Non è mica poco. Ma a partire da questo, Verso costruisce una trama postdatapunk che coinvolge personaggi di ogni risma, una piccola rivoluzione che parte da una comune che vive negando i postulati della società capitalista. La storia è ricca di speculazione e spunti di riflessione, ed è in ultima analisi positivista: si potrebbe definire per questo Francesco Verso il Neal Stephenson de noantri, non in senso dispregiativo ma per come la dimensione speculativa sul futuro è calato nel contesto dei borghi che conosciamo. Qua e là si sarebbe potuto asciugare un po' di infodump, ma lo stesso si può dire appunto di Stephenson, e nessuno ha avuto shock anafilattici a leggere Seveneves, che io sappia. Un'ottima base per la seconda parte, che ritengo possa svilupparsi in direzioni ancora più interessanti. Voto: 7/10 Rimaniamo nell'ambito della fantascienza, ma qualcosa di più insolito.

The Only Harmless Great Thing

è poco più che un racconto, dell'autrice pressoché sconosciuta Brooke Bolander. Ma è una storia ricca di fascino e di implicazioni, di quelle che riescono a suscitare molto grazie a quello che non dicono. La si potrebbe definire un'ucronia, e il punto di divergenza storico è che gli elefanti sono creature intelligenti e pensanti, cosa che in effetti sono davvero, ma in questo caso hanno la capacità di comunicare anche con gli umani, attraverso il linguaggio dei segni della proboscide. La pratica è talmente diffusa che esistono corsi di elefantico nei licei, ed esistono mediatori culturali e ambasciatori tra gli umani e le Matriarche. La storia si svolge in due epoche, tra gli inizi del novecento, quando gli elefanti sono schiavizzati e usati nel lavoro in miniera, e l'epoca attuale, dove una ricercatrice cerca di stabilire un accordo con gli elefanti dopo che decenni di schiavismo hanno compromesso i rapporti tra le due specie. Tre le protagoniste c'è Topsy, il famoso elefante che fu elettrificato sulla pubblica piazza da Edison per dimostrare la pericolosità della corrente alternata di Tesla. Qui però la storia di Topsy è diversa, e si lega a quella di una ragazza malata e anch'essa schiava di una vita di cui non può disporre. Come dicevo il racconto è pieno di suggestioni, soprattutto perché concede sprazzi nella cultura degli elefanti, tramandata attraverso le canzoni delle Madri. Forse la parte nel presente è fin troppo abbozzata, riesce appena a mostrare qualche immagine del mondo contemporaneo ma non fornisce un vero e proprio contributo, tant'è che della ricercatrice stessa si sa molto poco. La fine arriva un po' all'improvviso, e anche se si capisce cosa voglia dire, forse qualche pagina in più per rimarcare le idee avrebbe reso il tutto più equilibrato. Comunque un ottimo lavoro, una storia che parla di valori e sentimenti universali, indipendenti dalla specie. Voto: 8/10

Rimaniamo nell'ambito della fantascienza, ma qualcosa di più insolito.

The Only Harmless Great Thing

è poco più che un racconto, dell'autrice pressoché sconosciuta Brooke Bolander. Ma è una storia ricca di fascino e di implicazioni, di quelle che riescono a suscitare molto grazie a quello che non dicono. La si potrebbe definire un'ucronia, e il punto di divergenza storico è che gli elefanti sono creature intelligenti e pensanti, cosa che in effetti sono davvero, ma in questo caso hanno la capacità di comunicare anche con gli umani, attraverso il linguaggio dei segni della proboscide. La pratica è talmente diffusa che esistono corsi di elefantico nei licei, ed esistono mediatori culturali e ambasciatori tra gli umani e le Matriarche. La storia si svolge in due epoche, tra gli inizi del novecento, quando gli elefanti sono schiavizzati e usati nel lavoro in miniera, e l'epoca attuale, dove una ricercatrice cerca di stabilire un accordo con gli elefanti dopo che decenni di schiavismo hanno compromesso i rapporti tra le due specie. Tre le protagoniste c'è Topsy, il famoso elefante che fu elettrificato sulla pubblica piazza da Edison per dimostrare la pericolosità della corrente alternata di Tesla. Qui però la storia di Topsy è diversa, e si lega a quella di una ragazza malata e anch'essa schiava di una vita di cui non può disporre. Come dicevo il racconto è pieno di suggestioni, soprattutto perché concede sprazzi nella cultura degli elefanti, tramandata attraverso le canzoni delle Madri. Forse la parte nel presente è fin troppo abbozzata, riesce appena a mostrare qualche immagine del mondo contemporaneo ma non fornisce un vero e proprio contributo, tant'è che della ricercatrice stessa si sa molto poco. La fine arriva un po' all'improvviso, e anche se si capisce cosa voglia dire, forse qualche pagina in più per rimarcare le idee avrebbe reso il tutto più equilibrato. Comunque un ottimo lavoro, una storia che parla di valori e sentimenti universali, indipendenti dalla specie. Voto: 8/10 Rimaniamo sulla forma breve, che è ciò di cui si occupa per definizione la casa editrice Racconti Edizioni, che tenevo d'occhio da tempo ma non avevo ancora provato prima. Il primo esperimento l'ho fatto con Il vizio di smettere, raccolta di Michele Orti Manara. Si tratta di testi brevi, in media una decina di pagine ma anche meno, stile moderno e accattivante, di quelli che non usano i dialogue tag. Ogni racconto in sostanza presenta un personaggio, che è una persona comune, in una situazione comune, con tante piccole ossessioni (vizi?) come quelle che abbiamo tutti. Per lo più giovani, cresciuti in provincia, con qualche difficoltà a trovare una collocazione nella società secondo le aspettative degli altri. Sono ritratti interessanti, con qualche frase degna di essere citata, però per la maggior parte sono solo ritratti, nel senso che non ci sono vere e proprie storie dietro. Ci viene presentato il protagonita, la sua sitauzione e qualche aneddoto, passato o presente: la morte del fratello, l'incidente in bicicletta, l'incontro con una ragazza, la conversazione col padre... cose del genere. Il protagonista viene delineato bene, capiamo subito di che persona si tratta e cosa lo condiziona, ma poi il racconto finisce, e tutto è come prima. Un ritratto, appunto. C'è una notabile eccezione, il racconto più lungo della raccolta, Una vita in venti minuti, dove invece avviene un sensibile sviluppo dei due personaggi principali, il famoso presentatori televisivo e sua figlia con cui da tempo ha interrotto i rapporti. Questo peraltro è un racconto che potremmo inquadrare come weird, visto che parte dalla premesse di un uomo che ha dei fili che gli partono dalle braccia e lo collegano al cielo. In definitiva, la raccolta merita, però in alcune occasioni lascia un po' insoddisfatti, perché viene da pensare cosa avrebbe potuto essere se questi personaggi, così vivi e così vicini, avessero davvero fatto qualcosa o cercato di cambiare, magari opponendosi proprio a quei vizi (ossessioni?). Voto: 6.5/10

Rimaniamo sulla forma breve, che è ciò di cui si occupa per definizione la casa editrice Racconti Edizioni, che tenevo d'occhio da tempo ma non avevo ancora provato prima. Il primo esperimento l'ho fatto con Il vizio di smettere, raccolta di Michele Orti Manara. Si tratta di testi brevi, in media una decina di pagine ma anche meno, stile moderno e accattivante, di quelli che non usano i dialogue tag. Ogni racconto in sostanza presenta un personaggio, che è una persona comune, in una situazione comune, con tante piccole ossessioni (vizi?) come quelle che abbiamo tutti. Per lo più giovani, cresciuti in provincia, con qualche difficoltà a trovare una collocazione nella società secondo le aspettative degli altri. Sono ritratti interessanti, con qualche frase degna di essere citata, però per la maggior parte sono solo ritratti, nel senso che non ci sono vere e proprie storie dietro. Ci viene presentato il protagonita, la sua sitauzione e qualche aneddoto, passato o presente: la morte del fratello, l'incidente in bicicletta, l'incontro con una ragazza, la conversazione col padre... cose del genere. Il protagonista viene delineato bene, capiamo subito di che persona si tratta e cosa lo condiziona, ma poi il racconto finisce, e tutto è come prima. Un ritratto, appunto. C'è una notabile eccezione, il racconto più lungo della raccolta, Una vita in venti minuti, dove invece avviene un sensibile sviluppo dei due personaggi principali, il famoso presentatori televisivo e sua figlia con cui da tempo ha interrotto i rapporti. Questo peraltro è un racconto che potremmo inquadrare come weird, visto che parte dalla premesse di un uomo che ha dei fili che gli partono dalle braccia e lo collegano al cielo. In definitiva, la raccolta merita, però in alcune occasioni lascia un po' insoddisfatti, perché viene da pensare cosa avrebbe potuto essere se questi personaggi, così vivi e così vicini, avessero davvero fatto qualcosa o cercato di cambiare, magari opponendosi proprio a quei vizi (ossessioni?). Voto: 6.5/10 Infine, forse perché mi ero trovato bene con questo assaggino di weird, sono passato a Chuck Palahniuk, con un romanzo che mi ero lasciato indietro da qualche anno:

Damned

, la storia di Madison Spencer, tredicenne figlia di star del cinema finita all'infarno per aver fumato marijuana (così almeno crede lei). Si tratta sicuramente di una delle storie più assurde di Palahniuk, proprio per come l'inferno viene descritto tra location, organizzazione e attività che vi si svolgono. Non che l'idea dell'inferno come "azienda" sia nuova, ma il tocco di Palahniuk è sempre efficace. Si capisce presto che Madison sa meno di quello che dice, e infatti nel corso del libro assistiamo a diverse rivelazioni, su di lei, sul mondo che ha lasciato e su quello in cui si trova ora. Forse però proprio qui sta il problema, perché verso la fine Madison pare cambiare prospettiva troppo bruscamente e questo suo cambiamento è giustificato in una maniera un po' cheap, forse non un deus ex machina, ma comunque un jolly che si potrebbe usare in qualunque situazione per spiegare qualunque cosa poco credibile (un po' come la mia retcon, per fare un esempio). Si ha quasi l'impressione che verso la fine del libro Palahniuk dovesse portare Madison a un qualche tipo di scontro e allora abbia aggiunto questa sua origin story, con cui peraltro lei fa i conti molto in fretta visto che torna subito dopo a lavorare come aveva fatto fino al giorno prima. La storia si conclude con un to be continued e infatti poco tempo dopo è uscito Doomed. Sicuramente prima o poi lo leggerò, perché vabbè è Palahniuk e si legge sempre volentieri, ma la parte finale di Damned non mi ha invogliato così tanto a voler conoscere l'evoluzione della storia. Voto: 7/10

Infine, forse perché mi ero trovato bene con questo assaggino di weird, sono passato a Chuck Palahniuk, con un romanzo che mi ero lasciato indietro da qualche anno:

Damned

, la storia di Madison Spencer, tredicenne figlia di star del cinema finita all'infarno per aver fumato marijuana (così almeno crede lei). Si tratta sicuramente di una delle storie più assurde di Palahniuk, proprio per come l'inferno viene descritto tra location, organizzazione e attività che vi si svolgono. Non che l'idea dell'inferno come "azienda" sia nuova, ma il tocco di Palahniuk è sempre efficace. Si capisce presto che Madison sa meno di quello che dice, e infatti nel corso del libro assistiamo a diverse rivelazioni, su di lei, sul mondo che ha lasciato e su quello in cui si trova ora. Forse però proprio qui sta il problema, perché verso la fine Madison pare cambiare prospettiva troppo bruscamente e questo suo cambiamento è giustificato in una maniera un po' cheap, forse non un deus ex machina, ma comunque un jolly che si potrebbe usare in qualunque situazione per spiegare qualunque cosa poco credibile (un po' come la mia retcon, per fare un esempio). Si ha quasi l'impressione che verso la fine del libro Palahniuk dovesse portare Madison a un qualche tipo di scontro e allora abbia aggiunto questa sua origin story, con cui peraltro lei fa i conti molto in fretta visto che torna subito dopo a lavorare come aveva fatto fino al giorno prima. La storia si conclude con un to be continued e infatti poco tempo dopo è uscito Doomed. Sicuramente prima o poi lo leggerò, perché vabbè è Palahniuk e si legge sempre volentieri, ma la parte finale di Damned non mi ha invogliato così tanto a voler conoscere l'evoluzione della storia. Voto: 7/10

Published on September 21, 2018 01:27

September 18, 2018

Coppi Night 16/09/2018 - The Signal

C'è stato un certo iato nelle Coppi Night, perché si sa l'estate e le ferie e gli eventi e gli impegni e vabbè. Ma ora può darsi si riesca a riprendere una certa regolarità, e questa settimana ho messo su una selezione frettolosa di film tra cui l'ha spuntata questo The Signal.

Nonostante la criptica descrizione di Netflix, lo avevo identificato subito come un film sulle

Nonostante la criptica descrizione di Netflix, lo avevo identificato subito come un film sulle

abduction, e già lì la mia curiosità e il mio incoffessabile timore per questo tema sono state stuzzicate. Conosciamo tre ragazzi, in viaggio per accompagnare l'amica/fidanzata nel suo trasloco. Il protagonista cammina con le stampelle e i due maschietti sono pure dei programmatori in competizione con un terzo misterioso hacker che li ha messi nei casini. Scoprono di passare vicino al punto in cui lo hanno localizzato ("vicino" per come lo intendono negli USA, sono giusto un 300 km di detour) e decidono di andarlo a smascherare.

C'è giusto il tempo di sospettare che il resto del film diventi un found footage (grazie a dio non è così), che succede quello che doveva succedere e il nostro protagonista si risveglia in sedia a rotelle, in mezzo a gente imbottita in tute di contenimento e Laurence Fishburne che gli fa domande strane. Il mistero comunque dura poco, visto che gli viene subito rivelato che sono entrati in contatto con qualche creatura aliena, ed è per questo che adesso sono lì dentro, sottoposti a esami di vario tipo.

Questa è probabilmente la parte più interessante del film, con la partita mentale tra il protagonista e i suoi carcerieri. Anche se alcuni momenti sembrano un po' forzati, la tensione rimane alta e il conflitto funziona. Poi a un certo punto il ragazzo riesce a scappare, insieme alla sua fidanzata ancora in coma, e qui si inizia a perdere il filo. Vedere gli agenti dell'Area 51 (ops, mi è scappato, ma scommetto che l'effetto sorpresa è migliore di quello ottenuto nel fim) al di fuori del loro ambiente asettico sminuisce la loro figura. È chiaro fin da subito che c'è qualcos'altro di nascosto, ma si fa presto a immaginare di che si tratta, e dopo lo standoff finale si arriva alla rivelazione che tutti a quel punto si aspettavano. Con un sottofondo dubstep del tutto fuori luogo, che sembra alterare il registro tenuto dal film fino a quel momento, come a dire "ehilà, abbiamo scherzato, dai!".

Peccato perché la prima parte era interessante, e a livello tecnico il film è ben realizzato. Fotografia, regia ed effetti speciali sono di livello elevato per una produzione di questo tipo, e avrebbero potuto dare forza a un film capace di dare un messaggio. Sembra invece che gli autori abbiano concentrato tutti i loro sforzi in continui plot twist, che poi non twistano più di tanto, dimenticandosi di dare consistenza alla storia nel suo complesso proprio quando ne aveva più bisogno. Apprezzabile il tentativo, ma poco convincente il risultato.

Nonostante la criptica descrizione di Netflix, lo avevo identificato subito come un film sulle

Nonostante la criptica descrizione di Netflix, lo avevo identificato subito come un film sulle abduction, e già lì la mia curiosità e il mio incoffessabile timore per questo tema sono state stuzzicate. Conosciamo tre ragazzi, in viaggio per accompagnare l'amica/fidanzata nel suo trasloco. Il protagonista cammina con le stampelle e i due maschietti sono pure dei programmatori in competizione con un terzo misterioso hacker che li ha messi nei casini. Scoprono di passare vicino al punto in cui lo hanno localizzato ("vicino" per come lo intendono negli USA, sono giusto un 300 km di detour) e decidono di andarlo a smascherare.

C'è giusto il tempo di sospettare che il resto del film diventi un found footage (grazie a dio non è così), che succede quello che doveva succedere e il nostro protagonista si risveglia in sedia a rotelle, in mezzo a gente imbottita in tute di contenimento e Laurence Fishburne che gli fa domande strane. Il mistero comunque dura poco, visto che gli viene subito rivelato che sono entrati in contatto con qualche creatura aliena, ed è per questo che adesso sono lì dentro, sottoposti a esami di vario tipo.

Questa è probabilmente la parte più interessante del film, con la partita mentale tra il protagonista e i suoi carcerieri. Anche se alcuni momenti sembrano un po' forzati, la tensione rimane alta e il conflitto funziona. Poi a un certo punto il ragazzo riesce a scappare, insieme alla sua fidanzata ancora in coma, e qui si inizia a perdere il filo. Vedere gli agenti dell'Area 51 (ops, mi è scappato, ma scommetto che l'effetto sorpresa è migliore di quello ottenuto nel fim) al di fuori del loro ambiente asettico sminuisce la loro figura. È chiaro fin da subito che c'è qualcos'altro di nascosto, ma si fa presto a immaginare di che si tratta, e dopo lo standoff finale si arriva alla rivelazione che tutti a quel punto si aspettavano. Con un sottofondo dubstep del tutto fuori luogo, che sembra alterare il registro tenuto dal film fino a quel momento, come a dire "ehilà, abbiamo scherzato, dai!".

Peccato perché la prima parte era interessante, e a livello tecnico il film è ben realizzato. Fotografia, regia ed effetti speciali sono di livello elevato per una produzione di questo tipo, e avrebbero potuto dare forza a un film capace di dare un messaggio. Sembra invece che gli autori abbiano concentrato tutti i loro sforzi in continui plot twist, che poi non twistano più di tanto, dimenticandosi di dare consistenza alla storia nel suo complesso proprio quando ne aveva più bisogno. Apprezzabile il tentativo, ma poco convincente il risultato.

Published on September 18, 2018 03:33

September 11, 2018

Netiquette please

Mi è capitato spesso negli ultimi mesi di leggere annunci di "disintossicazione social", del tipo:

Gli ambienti social nel corso degli anni sono diventati sempre meno sereni, luoghi virtuali dove persone reali si polarizzano sulle loro posizioni e sono pronti prima di tutto a distruggere la fazione opposta, incapaci di ascoltare qualunque obiezione. Mi riferisco a Facebook in particolare, ma anche tutto ciò che gli ruota intorno e non propriamente definibile come social network, dalla sezione commenti di Youtube (paradossalmente è molto più civile quella di Pornhub) ai siti di recensioni (libri, film, ristoranti), dai giornali online ai vari aggregatori di notizie, vere o false che siano.

Ci sono fondati sospetti che questa informe massa di menti immerse nella loro confirmation bubble sia alla base dell'affermazione dei movimenti populisti un po' ovunque nel mondo. Ma non voglio farne un discorso politico. Quella politica è solo una conseguenza di un fenomeno più ampio.

Ci sono fondati sospetti che questa informe massa di menti immerse nella loro confirmation bubble sia alla base dell'affermazione dei movimenti populisti un po' ovunque nel mondo. Ma non voglio farne un discorso politico. Quella politica è solo una conseguenza di un fenomeno più ampio.

Quello che molti si chiedono è come siamo arrivati a questo punto. Gli stessi guru della Rete, che fino a dieci anni fa sostenevano che Internet sarebbe stata la salvezza dei popoli, stanno facendo marcia indietro di fronte all'evidenza dei fatti. Cosa è successo che nemmeno loro avevano previsto?

Provo a dare una mia interpretazione, che chiaramente non si vuole sostituire alle analisi di chi studia questo settore da decenni, ma che trovo empiricamente applicabile a molti di questi casi.

Il problema è la netiquette. Vale a dire, l'assenza di netiquette.

La netiquette è talmente assente che probabilmente la maggior parte degli attuali utilizzatori di internet non sa nemmeno cosa sia. Senza stare a fare l'Aranzulla della situazione, la netiquette comprende tutte quelle norme di buona condotta, e per certi versi anche educazione, che si dovrebbe assumere quando ci si relaziona online con gli altri.

Quando internet ha iniziato a diffondersi tra il popolino, la netiquette era una cosa terribilmente seria. Si parla di fine anni 90 - primi 2000. All'epoca avevo tredici-quattordici anni e mi affacciavo timidamente sui canali chat come C6 e, i gruppi MSN, i blog su splinder e i forum forumfree. La netiquette era sempre ben evidente e la pena per la violazione era semplice e immediata, senza appello.

Se usavi terminologia inappropriata, venivi bannato.

Se insultavi qualcuno, venivi bannato.

Se scrivevi in caps lock, venivi bannato.

Se metti link non richiesti a siti esterni, venivi bannato.

Se inserivi immagini troppo pesanti, venivi bannato.

Se aggiungevi troppe emoticon ai tuoi messaggi, venivi bannato.

Se facevi una domanda senza prima cercare che qualcuno non avesse già fatto quella stessa domanda... venivi bannato.

Si faceva presto a imparare. Di certo c'era chi esagerava con la rigorosità, e in molti casi usava la scusa della netiquette per applicare un becero nonnismo verso le reclute che si riversavano ingenue e speranzose nel mondo virtuale. Ma da un altro punto di vista, la netiquette insegnava a essere prudenti.

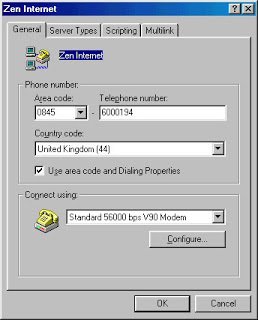

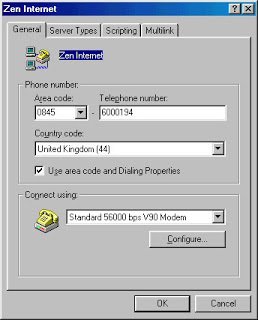

A quei tempi connettersi a internet era una cosa occasionale, un paio d'ore al giorno se andava bene. E con un model dial-up 56k ogni minuto di connessione era prezioso (tant'è che costava come un minuto di telefonata urbana). Per questo, tante di queste norme di comportamento derivavano dalla necessità di preservare l'integrità della connessione per tutti. Niente link farlocchi, niente allegati pesanti, niente ridondanza. La Rete era un mondo pericoloso, perché era territorio inesplorato. Se sbagliavi a cliccare ti si attaccavano alla linea e telefonavano in Bangladesh; se scaricavi su Napster un file senza prima aver controllato le fonti, ti ritrovavi al posto della canzone una compilation di rutti e avevi buttato una nottata intera di connessione; se seguivi i suggerimenti delle persone sbagliate su come ripulire il pc ti trovavi con l'hard disk formattato.

A quei tempi connettersi a internet era una cosa occasionale, un paio d'ore al giorno se andava bene. E con un model dial-up 56k ogni minuto di connessione era prezioso (tant'è che costava come un minuto di telefonata urbana). Per questo, tante di queste norme di comportamento derivavano dalla necessità di preservare l'integrità della connessione per tutti. Niente link farlocchi, niente allegati pesanti, niente ridondanza. La Rete era un mondo pericoloso, perché era territorio inesplorato. Se sbagliavi a cliccare ti si attaccavano alla linea e telefonavano in Bangladesh; se scaricavi su Napster un file senza prima aver controllato le fonti, ti ritrovavi al posto della canzone una compilation di rutti e avevi buttato una nottata intera di connessione; se seguivi i suggerimenti delle persone sbagliate su come ripulire il pc ti trovavi con l'hard disk formattato.

Io non sono un nativo digitale. Sono nato in un mondo per lo più analogico e ho assistito allo shift verso il digitale. Per certi versi, ne ho fatto parte. La mia impressione è che chi come me ha vissuto quel periodo, su internet si muove con più dimestichezza, e ancora oggi si destreggia meglio tra fake news e phishing, profili falsi e siti fallati.

Al contrario, chi è approdato in Rete senza quegli anni di gavetta, ne subisce tutti gli effetti peggiori. Da una parte quei nativi digitali che con internet sono nati e a tre anni già maneggiavano l'ipad, che danno per scontata la possibilità di avere sempre a disposizione banda larga per qualsiasi necessità, anche la più effimera; dall'altra tutte quelle fasce che il computer non lo hanno mai usato, ma quando si sono ritrovate con il cellulare già connesso, allora è facile. Tutti questi si sono riversati su internet, e in particolare sui social network, senza sapere niente della netiquette. E infatti si comportano senza la minima cognizione di dove sono e cosa fanno, come se fossero parte del pubblico in una trasmissione tv:

Scrivono tutto maiuscolo.

Insultano.

Spammano.

Abusano di emoticon (evolute in emoji/sticker/gif).

Ripetono in continuazione cose dette da altri immediatamente prima.

Ed è un passo breve dalla constatazione che milioni di persone utilizzano un mezzo che non comprendono, all'idea che su questa loro ignoranza si possa capitalizzare. Succedeva già con la televisione, è successo col telefono, prima ancora con la posta: le catene di Sant'Antonio sono nate così, no?

Non voglio impostarlo come uno scontro generazionale. Ci sono tanti miei coetanei che hanno scoperto internet come quella gente lì, e ci sono tanti baby boomers che invece erano attivi già a quell'epoca, e magari erano tra quelli che la netiquette la amministravano. Semplicemente, in linea di massima io e la mia generazione ci siamo trovati al momento giusto con le possibilità di inaugurare questo mondo, e ci siamo entrati in punta di piedi, quando ancora era nuovo e pieno di cose da scoprire. Prima che diventasse nazionalpopolare e ci aprissero la spa, il casino e il buffet 24/7.

Sono convinto che il ritorno della netiquette potrebbe giovare al clima attuale, ma credo anche che ormai sia troppo tardi. I buoi sono scappati e costruire la staccionata ora non li farà rientrare. C'è anche chi sostiene che è proprio questo il momento in cui è importante non mollare, mantenere la propria presenza e costanza, fino a quando queste dinamiche non si risolveranno da sole con la maturazione di una classe di utenti più consapevole.

Ma io non sono così fiducioso. Devo ammettere anzi di aver pensato anch'io ad allontanarmi dagli ambienti social, ma per ora ho deciso di resiste. È comunque vero che da un anno a questa parte ho ridotto notevolmente la mia presenza su questi canali, perché bastano pochi minuti di interazione per sentire la pressione di quel blob di risentimento rigurgitato da foto profilo con la cornice a cuoricino. Probabilmente continuerò a starmene un po' in disparte, a osservare poco e partecipare meno, in attesa che cambi il tempo

cari amici, il clima qui sopra si sta facendo sempre più astioso e non riesco a sopportarlo, per cui disattivo temporaneamente il mio account, ci rivediamo forse tra sei mesi, chi vuole può contattarmi qui e qui.

Gli ambienti social nel corso degli anni sono diventati sempre meno sereni, luoghi virtuali dove persone reali si polarizzano sulle loro posizioni e sono pronti prima di tutto a distruggere la fazione opposta, incapaci di ascoltare qualunque obiezione. Mi riferisco a Facebook in particolare, ma anche tutto ciò che gli ruota intorno e non propriamente definibile come social network, dalla sezione commenti di Youtube (paradossalmente è molto più civile quella di Pornhub) ai siti di recensioni (libri, film, ristoranti), dai giornali online ai vari aggregatori di notizie, vere o false che siano.

Ci sono fondati sospetti che questa informe massa di menti immerse nella loro confirmation bubble sia alla base dell'affermazione dei movimenti populisti un po' ovunque nel mondo. Ma non voglio farne un discorso politico. Quella politica è solo una conseguenza di un fenomeno più ampio.

Ci sono fondati sospetti che questa informe massa di menti immerse nella loro confirmation bubble sia alla base dell'affermazione dei movimenti populisti un po' ovunque nel mondo. Ma non voglio farne un discorso politico. Quella politica è solo una conseguenza di un fenomeno più ampio.Quello che molti si chiedono è come siamo arrivati a questo punto. Gli stessi guru della Rete, che fino a dieci anni fa sostenevano che Internet sarebbe stata la salvezza dei popoli, stanno facendo marcia indietro di fronte all'evidenza dei fatti. Cosa è successo che nemmeno loro avevano previsto?

Provo a dare una mia interpretazione, che chiaramente non si vuole sostituire alle analisi di chi studia questo settore da decenni, ma che trovo empiricamente applicabile a molti di questi casi.

Il problema è la netiquette. Vale a dire, l'assenza di netiquette.

La netiquette è talmente assente che probabilmente la maggior parte degli attuali utilizzatori di internet non sa nemmeno cosa sia. Senza stare a fare l'Aranzulla della situazione, la netiquette comprende tutte quelle norme di buona condotta, e per certi versi anche educazione, che si dovrebbe assumere quando ci si relaziona online con gli altri.

Quando internet ha iniziato a diffondersi tra il popolino, la netiquette era una cosa terribilmente seria. Si parla di fine anni 90 - primi 2000. All'epoca avevo tredici-quattordici anni e mi affacciavo timidamente sui canali chat come C6 e, i gruppi MSN, i blog su splinder e i forum forumfree. La netiquette era sempre ben evidente e la pena per la violazione era semplice e immediata, senza appello.

Se usavi terminologia inappropriata, venivi bannato.

Se insultavi qualcuno, venivi bannato.

Se scrivevi in caps lock, venivi bannato.

Se metti link non richiesti a siti esterni, venivi bannato.

Se inserivi immagini troppo pesanti, venivi bannato.

Se aggiungevi troppe emoticon ai tuoi messaggi, venivi bannato.

Se facevi una domanda senza prima cercare che qualcuno non avesse già fatto quella stessa domanda... venivi bannato.

Si faceva presto a imparare. Di certo c'era chi esagerava con la rigorosità, e in molti casi usava la scusa della netiquette per applicare un becero nonnismo verso le reclute che si riversavano ingenue e speranzose nel mondo virtuale. Ma da un altro punto di vista, la netiquette insegnava a essere prudenti.

A quei tempi connettersi a internet era una cosa occasionale, un paio d'ore al giorno se andava bene. E con un model dial-up 56k ogni minuto di connessione era prezioso (tant'è che costava come un minuto di telefonata urbana). Per questo, tante di queste norme di comportamento derivavano dalla necessità di preservare l'integrità della connessione per tutti. Niente link farlocchi, niente allegati pesanti, niente ridondanza. La Rete era un mondo pericoloso, perché era territorio inesplorato. Se sbagliavi a cliccare ti si attaccavano alla linea e telefonavano in Bangladesh; se scaricavi su Napster un file senza prima aver controllato le fonti, ti ritrovavi al posto della canzone una compilation di rutti e avevi buttato una nottata intera di connessione; se seguivi i suggerimenti delle persone sbagliate su come ripulire il pc ti trovavi con l'hard disk formattato.

A quei tempi connettersi a internet era una cosa occasionale, un paio d'ore al giorno se andava bene. E con un model dial-up 56k ogni minuto di connessione era prezioso (tant'è che costava come un minuto di telefonata urbana). Per questo, tante di queste norme di comportamento derivavano dalla necessità di preservare l'integrità della connessione per tutti. Niente link farlocchi, niente allegati pesanti, niente ridondanza. La Rete era un mondo pericoloso, perché era territorio inesplorato. Se sbagliavi a cliccare ti si attaccavano alla linea e telefonavano in Bangladesh; se scaricavi su Napster un file senza prima aver controllato le fonti, ti ritrovavi al posto della canzone una compilation di rutti e avevi buttato una nottata intera di connessione; se seguivi i suggerimenti delle persone sbagliate su come ripulire il pc ti trovavi con l'hard disk formattato.Io non sono un nativo digitale. Sono nato in un mondo per lo più analogico e ho assistito allo shift verso il digitale. Per certi versi, ne ho fatto parte. La mia impressione è che chi come me ha vissuto quel periodo, su internet si muove con più dimestichezza, e ancora oggi si destreggia meglio tra fake news e phishing, profili falsi e siti fallati.

Al contrario, chi è approdato in Rete senza quegli anni di gavetta, ne subisce tutti gli effetti peggiori. Da una parte quei nativi digitali che con internet sono nati e a tre anni già maneggiavano l'ipad, che danno per scontata la possibilità di avere sempre a disposizione banda larga per qualsiasi necessità, anche la più effimera; dall'altra tutte quelle fasce che il computer non lo hanno mai usato, ma quando si sono ritrovate con il cellulare già connesso, allora è facile. Tutti questi si sono riversati su internet, e in particolare sui social network, senza sapere niente della netiquette. E infatti si comportano senza la minima cognizione di dove sono e cosa fanno, come se fossero parte del pubblico in una trasmissione tv:

Scrivono tutto maiuscolo.

Insultano.

Spammano.

Abusano di emoticon (evolute in emoji/sticker/gif).

Ripetono in continuazione cose dette da altri immediatamente prima.

Ed è un passo breve dalla constatazione che milioni di persone utilizzano un mezzo che non comprendono, all'idea che su questa loro ignoranza si possa capitalizzare. Succedeva già con la televisione, è successo col telefono, prima ancora con la posta: le catene di Sant'Antonio sono nate così, no?

Non voglio impostarlo come uno scontro generazionale. Ci sono tanti miei coetanei che hanno scoperto internet come quella gente lì, e ci sono tanti baby boomers che invece erano attivi già a quell'epoca, e magari erano tra quelli che la netiquette la amministravano. Semplicemente, in linea di massima io e la mia generazione ci siamo trovati al momento giusto con le possibilità di inaugurare questo mondo, e ci siamo entrati in punta di piedi, quando ancora era nuovo e pieno di cose da scoprire. Prima che diventasse nazionalpopolare e ci aprissero la spa, il casino e il buffet 24/7.

Sono convinto che il ritorno della netiquette potrebbe giovare al clima attuale, ma credo anche che ormai sia troppo tardi. I buoi sono scappati e costruire la staccionata ora non li farà rientrare. C'è anche chi sostiene che è proprio questo il momento in cui è importante non mollare, mantenere la propria presenza e costanza, fino a quando queste dinamiche non si risolveranno da sole con la maturazione di una classe di utenti più consapevole.

Ma io non sono così fiducioso. Devo ammettere anzi di aver pensato anch'io ad allontanarmi dagli ambienti social, ma per ora ho deciso di resiste. È comunque vero che da un anno a questa parte ho ridotto notevolmente la mia presenza su questi canali, perché bastano pochi minuti di interazione per sentire la pressione di quel blob di risentimento rigurgitato da foto profilo con la cornice a cuoricino. Probabilmente continuerò a starmene un po' in disparte, a osservare poco e partecipare meno, in attesa che cambi il tempo

Published on September 11, 2018 07:34

September 3, 2018

Dennis White, il primo sporifero

Ormai due anni fa segnalavo come l'Infinity Burial Project, l'idea che sta all'origine del mio racconto Spore, si era evoluto in una vera e propria azienda, la

Coeio

, che si sarebbe dedicata alla produzione e commercializzazione delle infinity suits. Naturalmente questo comportava anche trovare qualcuno che volesse utilizzarle. E hanno trovato Dennis White.

Ormai due anni fa segnalavo come l'Infinity Burial Project, l'idea che sta all'origine del mio racconto Spore, si era evoluto in una vera e propria azienda, la

Coeio

, che si sarebbe dedicata alla produzione e commercializzazione delle infinity suits. Naturalmente questo comportava anche trovare qualcuno che volesse utilizzarle. E hanno trovato Dennis White.Dennis White era un sessantaquattrenne del Massachussets affetto da una grave malattia degenerativa incurabile, la demenza frontotemporale. Dopo aver scoperto le Inifinity Burial Suit, ha contattato la Coeio per offrirsi come soggetto test. Sul sito è presente un video che documenta la fase di progettazione della tuta e l'impatto che questa scelta ha avuto su Dennis e la sua famiglia, lo ripubblico qui.

Quando ho scritto la prima versione di Spore (pubblicato nel 2013 nella raccolta omonima, non più disponibile), dovevo trovare un punto di origine per la mia storia, e ho pensato a tale Robert Kerrigan. Nella scena iniziale lo mostro con la sua famiglia, dopo una cena, consumato dalla malattia a parlare con suo figlio del futuro in cui lui non ci sarà.

È esattamente quello che si vede in questo video. Dennis White assomiglia a come mi ero immaginato Robert Kerrigan per molti versi. Anche l'aspetto fisico, quello di un uomo anziano ma sicuro di sé nonostante la decadenza del corpo, si avvicina molto a quello che avevo in mente. E il rapporto con la famiglia, il modo in cui tutti sono coinvolti nella scelta di cui lui è fermamente convinto, mi sembra del tutto affine a quello che ho descritto.

Quando ho rimesso mano a Spore in occasione della sua ripubblicazione all'interno de Il lettore universale , non avevo ancora scoperto la storia di Dennis. Forse se l'avessi trovato prima, avrei potuto pensare di cambiare nome al mio personaggio e chiamarlo come lui. Ma forse sarebbe stato poco rispettoso nei confronti di un uomo coraggioso e lungimirante.

Talmente lungimirante che mi ha battuto sul tempo. Il mio racconto inizia con Robert Kerrigan nel 2019, anno in cui avevo ipotizzato avrebbe potuto iniziare la diffusione del decompikit micotico. Dennis invece è morto nel settembre del 2016.

Grazie a lui il processo di sporizzazione del pianeta ha guadagnato un paio di anni sulla tabella di marcia.

Published on September 03, 2018 23:10

August 21, 2018

Cosa manca a Disincanto per essere come Futurama

La settimana scorsa è apparsa su Netflix la prima stagione di

Disincanto

(Disenchantment), la nuova serie ideata e prodotto da Matt Groening, che per eventuali neanderthal lettori di questo post che non riconoscessero il nome, è l'ideatore dei Simpson e soprattutto di Futurama (anche se c'è da dire che poi il team di autori di quest'ulimo è stato guidato per lo più da David X. Cohen, ma questo è un altro discorso).

Dato che sono il fan italiano numero uno di Futurama (nessuno mi ha ancora smentito), l'uscita di questa serie mi ha da un lato eccitato, nella speranza di trovare in Disincanto qualcosa dello splendore di Futurama, dall'altro mi ha preoccupato, nel timore di trovare in Disincanto qualcosa dello splendore di Futurama. In ogni caso, fin da quando è stata annunciata sapevo che l'avrei vista, per capire se avevo ben riposto le mie speranze e i miei timori. Dopo aver visto i dieci episodi della prima serie, sono pronto a tracciare un breve riepilogo e un confronto con la mia serie animata preferita. Seguiranno moderati spoiler, ma non su punti particolari della trama quanto soprattutto su temi, personaggi, archi narrativi. Anche se non avete visto la serie potete leggere senza troppi rischi.

Dato che sono il fan italiano numero uno di Futurama (nessuno mi ha ancora smentito), l'uscita di questa serie mi ha da un lato eccitato, nella speranza di trovare in Disincanto qualcosa dello splendore di Futurama, dall'altro mi ha preoccupato, nel timore di trovare in Disincanto qualcosa dello splendore di Futurama. In ogni caso, fin da quando è stata annunciata sapevo che l'avrei vista, per capire se avevo ben riposto le mie speranze e i miei timori. Dopo aver visto i dieci episodi della prima serie, sono pronto a tracciare un breve riepilogo e un confronto con la mia serie animata preferita. Seguiranno moderati spoiler, ma non su punti particolari della trama quanto soprattutto su temi, personaggi, archi narrativi. Anche se non avete visto la serie potete leggere senza troppi rischi.

Partiamo subito sgombrando il terreno: Disincanto non è riuscito come Futurama. Anche considerando solo la prima stagione, che pure in Futurama era immatura, sono tanti i punti in cui questa nuova serie non eguaglia la precedente. Ammetto di affrontare la questione con un certo confirmation bias, perché sotto sotto voglio che Futurama rimanga migliore, ma credo ci siano dati oggettivi che si possono portare a conferma della mia tesi. Provo a elencarli.

La protagonista. Giusto per contestualizzare, Disincanto è la storia di Bean (diminuitivo di Tiabeanie), giovane principessa del regno di Dreamland. Bean è la classica principessa che non vive bene il suo ruolo, ribelle, tomboy, preferisce passare il suo tempo a sbronzarsi in taverna piuttosto che al castello. La sua vita le va stretta e questo è il punto principale che rende difficile empatizzare con lei. Sicuro, siamo abituati a personaggi del genere (da Fantaghirò a tutti i più recenti film Disney), e l'archetipo del nobile insofferente per la sua posizione può funzionare. In questo caso però, Bean appare per lo più come la bimba viziata che crede tutto le sia dovuto, anche una vita entusiasmante e avventurosa. Infatti nessuno di chi le sta intorno è particolarmente malvagio, oppressivo o violento verso di lei. Anzi, quasi tutti le mostrano comprensione e continuano a perdonare le sue scappatelle. Suo padre Re Zog, per quanto burbero e anaffettivo, le vuole bene e in fondo si trova in una posizione ben peggiore della sua; il "personale" di corte, dalle guardie alla domestica, al ministro, sono sempre a sua disposizione per ascolto e incarichi; perfino la sua matrigna, che per tradizione dovrebbe essere cattiva, è viscida solo in senso letterale (in quanto di specie umano-anfibia), ma in realtà è condiscendente e addirittura dispensa consigli. Quindi, che ha da lamentarsi Bean, quando ha tutte le possibilità di fare e ottenere ciò che vuole? Facendo un confronto con Futurama, a differenza di Fry che è tonto ma buono e si trova spesso in situazioni spiacevoli non per colpa sua, questa principessa sembra ricercare le proprie sciagure per combattere la noia. Anche il suo alcolismo, se pure non viene rappresentato come un problema serio ma solo una forma di evasione, non contribuisce a farla risultare simpatica. E se è sempre vero che un protagonsita non deve essere necessariamente simpatico, è comunque importante che lo spettatore sia interessato ai suoi problemi e tifi per lui nei conflitti. Purtroppo non è così.I personaggi principali. Oltre alla protagonista, c'è qualche problema anche con gli altri comprimari. Del trio principale, forse solo Elfo ha personalità e uno sviluppo narrativo ben definito e condivisibile. Il suo interesse romantico ber Bean forse è un po' forzato, ma si può accettare. Il demonietto Luci invece non ha un ruolo altrettanto chiaro: inviato come dono da stregoni sconosciuti, dovrebbe essere il demone personale di Bean e portarla sulla strada del male, ma nella maggior parte dei casi si rivela essere la voce della ragione. È sicuramente il più intelligente e pratico del gruppo, oltre ad avere una serie di poteri che possono tornare comodi molto spesso. Credo che il paragone con Bender sia scontato: il personaggio "negativo" che non fa mistero della sua cattiveria e ostenta i suoi vizi. Con la differenza che mentre Bendere, coerentemente con questa caratterizzazione, spesso causa problemi agli altri e se stesso, Luci invece li risolve. Poi abbiamo il già citato Re Zog, che dovrebbe essere in qualche modo un antagonista ma a ben vedere è un povero diavolo: ha perso l'unico amore della sua vita (la madre di Bean), è stato costretto a un matrimonio politico per terminare una guerra e in fin dei conti nemmeno avrebbe dovuto diventare re. Insomma, va bene sovvertire gli archetipi, ma qui sono proprio le funzioni narrative che non combaciano perfettamente e rendono la storia squilibrata.Il sense of wonder. Dov'è? Da una serie fantasy ci si aspetta un buon livello di worldbuiling, tante invenzioni e ambientazioni e idee che ispirino meraviglia. Invece tutto Disenchantment si appoggia fin troppo su cliché e topoi del fantasy epico più commerciale, dalle creature mitologiche alle quest, dalla magia alle mappe. Certamente tutto è reinterpretato in chiave parodistica, come già faceva Futurama per i cliché della fantascienza, ma non c'è davvero un'invenzione che sia una. Il sangue di elfo come elisir di vita? Già visto. Il villaggio degli elfi come catena di montaggo di dolciumi? Praticamente uguale ai nettuniani di Futurama che lavorano nella fabbrica di babbo natale, anche nell'aspetto. Il gigante buono? Il cacciatore di demoni? I barbari invasori? Check. Check. Check. L'unica idea che ho trovato minimamente originale è la nazione di umani-anfibi, dove vengono fori anche alcune simpatiche trovate nell'ambientazione. Ma lo sforzo è proprio ai minimi.Animazione e musica. Non sono un super esperto, ma mi pare che scarseggi qualcosa a livello di animazione, soprattutto nelle scene d'azione. Ovvio, in questo senso lo stile di Groening non brilla né ne I Simpson né in Futurama, eppure mi è sembrato che non ci sia stato nessun miglioramento nonostante i decenni di innovazione tecnologica. La sovrapposizione tra 2D e 3D c'era già in Futurama (e all'epoca era davvero innovativa), per il resto niente da notare. E la colonna sonora, in generae, non sembra accompagnare né sottolineare in maniera adeguata ciò che avviene. L'esempio più lampante è la sequenza della rissa nella taverna del primo episodio: una scena che dovrebbe essere caotica e concitata risulta del tutto piatta, senza tensione.L'umorismo. Alla fine dei conti ho riso poco. Questo può essere un mio problema, perché chiaramente ognuno è più sensibile a un certo tipo di umorismo, e per me quello scientifico/assurdo di Futurama è il più efficace. Però in generale mi sembra che non si va oltre le situazioni da sitcom, con poche gag visive (che sono quelle che a posteriori rendono di più) e tante battute prevedibili. Apprezzo però che si faccia poco affidamento sulle battute basate sulla cultura pop, quindi riferimenti all'attualità, dalla politica allo spettacolo. Questo è quello che ha rovinato I Simpson ed è bene starne lontani quanto possibile. In definitiva, Disincanto per me è un prodotto non del tutto riuscito. Tutto sommato gradevole, ma che non lascia un segno. C'è da dire che la storia vista in questa prima stagione è incompleta, e anzi finisce con vari cliffhanger (sono già in produzione i dieci episodi della stagione due, poi si vedrà). Può darsi quindi che nel prosieguo della storia alcuni punti della trama diano maggior spessore ai personaggi, ad esempio la missione di Luci. Allo stato attuale però, ci troviamo di fronte a qualcosa di incompleto.

In definitiva, Disincanto per me è un prodotto non del tutto riuscito. Tutto sommato gradevole, ma che non lascia un segno. C'è da dire che la storia vista in questa prima stagione è incompleta, e anzi finisce con vari cliffhanger (sono già in produzione i dieci episodi della stagione due, poi si vedrà). Può darsi quindi che nel prosieguo della storia alcuni punti della trama diano maggior spessore ai personaggi, ad esempio la missione di Luci. Allo stato attuale però, ci troviamo di fronte a qualcosa di incompleto.

Non sono sicuro se seguirò la seconda stagione o se Disincanto finirà tra le serie che ho smesso di vedere. Credo che guarderò almeno i primi episodi per scoprire come hanno risolto i cliffhanger, in particolare quello di Elfo e Luci (di Bean ho già detto che mi importa poco?), e se la risoluzione mi sembrerà inadeguata, potrei mollare. Nel complesso comunque non mi sento di scoraggiare la visione, ma di certo tenere le aspettative basse.

In alternativa, c'è sempre la possiblità di recuperare Futurama.

Dato che sono il fan italiano numero uno di Futurama (nessuno mi ha ancora smentito), l'uscita di questa serie mi ha da un lato eccitato, nella speranza di trovare in Disincanto qualcosa dello splendore di Futurama, dall'altro mi ha preoccupato, nel timore di trovare in Disincanto qualcosa dello splendore di Futurama. In ogni caso, fin da quando è stata annunciata sapevo che l'avrei vista, per capire se avevo ben riposto le mie speranze e i miei timori. Dopo aver visto i dieci episodi della prima serie, sono pronto a tracciare un breve riepilogo e un confronto con la mia serie animata preferita. Seguiranno moderati spoiler, ma non su punti particolari della trama quanto soprattutto su temi, personaggi, archi narrativi. Anche se non avete visto la serie potete leggere senza troppi rischi.

Dato che sono il fan italiano numero uno di Futurama (nessuno mi ha ancora smentito), l'uscita di questa serie mi ha da un lato eccitato, nella speranza di trovare in Disincanto qualcosa dello splendore di Futurama, dall'altro mi ha preoccupato, nel timore di trovare in Disincanto qualcosa dello splendore di Futurama. In ogni caso, fin da quando è stata annunciata sapevo che l'avrei vista, per capire se avevo ben riposto le mie speranze e i miei timori. Dopo aver visto i dieci episodi della prima serie, sono pronto a tracciare un breve riepilogo e un confronto con la mia serie animata preferita. Seguiranno moderati spoiler, ma non su punti particolari della trama quanto soprattutto su temi, personaggi, archi narrativi. Anche se non avete visto la serie potete leggere senza troppi rischi.Partiamo subito sgombrando il terreno: Disincanto non è riuscito come Futurama. Anche considerando solo la prima stagione, che pure in Futurama era immatura, sono tanti i punti in cui questa nuova serie non eguaglia la precedente. Ammetto di affrontare la questione con un certo confirmation bias, perché sotto sotto voglio che Futurama rimanga migliore, ma credo ci siano dati oggettivi che si possono portare a conferma della mia tesi. Provo a elencarli.