Sergio L. Palacios's Blog, page 10

January 4, 2013

Entrevista en "Al día en punto"

Me faltaba esta entrevista que me hicieron también el pasado día 21 de diciembre con motivo del fin del mundo y la profecía de los mayas para completar el cuadro de mis intervenciones mediáticas. Hasta hoy no la había podido conseguir. Fue un rato estupendo que pude compartir en Punto Radio Euskadi con Oiane Flaño y Mauricio Schwarz (http://www.mauriciojose.com). Todo por cortesía del gran Luis Alfonso Gámez (http://www.magonia.com). ¡Gracias a los tres!

Me faltaba esta entrevista que me hicieron también el pasado día 21 de diciembre con motivo del fin del mundo y la profecía de los mayas para completar el cuadro de mis intervenciones mediáticas. Hasta hoy no la había podido conseguir. Fue un rato estupendo que pude compartir en Punto Radio Euskadi con Oiane Flaño y Mauricio Schwarz (http://www.mauriciojose.com). Todo por cortesía del gran Luis Alfonso Gámez (http://www.magonia.com). ¡Gracias a los tres!Aquí os dejo el enlace, por si os apetece escuchar a este loco hablando de sexo gravitatorio y otras lindezas apocalípticas.

Published on January 04, 2013 02:14

January 2, 2013

¿Cuánto aire hay dentro de un balón de baloncesto?

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Cambria; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ascii-font-family:Cambria; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Cambria; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Cambria; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} @page Section1 {size:595.0pt 842.0pt; margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} </style> <br /><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><a href="http://www.decathlon.es/media/806/806..." imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="http://www.decathlon.es/media/806/806..." width="320" /></a>Hace tan sólo unos días que he finalizado las clases por este curso con mis estudiantes de ingeniería. Como ya suele ser costumbre, los dos últimos temas que afrontamos son los dedicados a los principios de la termodinámica. Esta rama de la física raramente suele captar la atención de los alumnos, a pesar de su enorme importancia en casi la totalidad de los procesos físicos que afectan a nuestras vidas a diario.</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Probablemente una de las razones que más influyan a la hora de explicar la falta de interés por parte de los estudiantes es la manera en que los libros tratan el tema, quizá de forma demasiado abstracta, sin relación con hechos cotidianos o del interés de los chavales de estas edades (primer curso de universidad).</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Como profesional de la docencia que soy no pretendo eludir mi parte de responsabilidad, así que desde ahora mismo me comprometo a intentar poner mi granito de arena para que la cosa cambie. Y para dar fe de ello, en los siguientes párrafos resolveré una cuestión sencilla relacionada con la termodinámica y que puede ser del interés de las mentes jóvenes preocupadas por el deporte, en concreto el baloncesto: ¿cuánto aire hay dentro de un balón reglamentario?</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Bien, como todos sabéis, un balón de baloncesto tiene una definida forma esférica. Según el <a href="http://web.educastur.princast.es/cpr/... de la FIBA</a>(Federación Internacional de Baloncesto), su circunferencia máxima ha de estar comprendida entre los 74,9 cm y los 78 cm (elijamos 76,5 cm como valor promedio); su peso no debe ser inferior a 567 g ni superior a 650 g (elijamos 610 g como valor promedio). Si se estima un grosor del material elástico del que está hecha la pelota en 0,5 cm podremos calcular muy fácilmente el volumen ocupado por el aire de su interior: 6,67 litros. Hasta ahora, todo muy sencillito, ¿cierto?</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">A continuación conviene seguir las recomendaciones del fabricante de balones. En concreto, <b>Spalding</b>, la mítica marca que ha suministrado durante décadas su material a la NBA, indica que la presión a la que debe hincharse ha de ser entre 7 y 9 libras por pulgada cuadrada (elijamos 8 libras por pulgada cuadrada como valor promedio; esta presión se supone que es por exceso sobre la presión atmosférica normal exterior a la pelota). Aquí ya está el lío montado y hay que deshacer el desaguisado que nos organizan estos canallas anglosajones, con sus unidades rarunas y que solamente ellos utilizan. En fin, que si consultamos en Google la equivalencia entre libras y kilogramos (1 libra = 0,454 kilogramos) y entre pulgadas y centímetros (1 pulgada = 2,54 centímetros) tendremos la equivalencia de la presión buscada pero expresada en el glorioso <b>Sistema Internacional</b> de unidades: 55.170 pascales. Esto es más o menos 0,54 atmósferas sobre la presión atmosférica normal de 1 atmósfera, es decir, la presión absoluta del aire en el balón ha de ascender hasta 1,54 atmósferas. Ya hemos avanzado un poco más.</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><a href="http://2.bp.blogspot.com/-KWu-lCaIE5c..." imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="261" src="http://2.bp.blogspot.com/-KWu-lCaIE5c..." width="320" /></a>El siguiente paso es definitivo. Una vez conocidos tanto el volumen de aire como su presión, resta determinar el número de moles o, equivalentemente, la masa de aire contenido en la pelota. Para ello admitiré que este deporte se juega en un pabellón adecuado y reglamentario a una temperatura razonable de 20 ºC, por ejemplo. Si consideramos que el aire se comporta como un gas ideal o perfecto y, por tanto, se rige por la conocida <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_l... de estado</b></i></a>, entonces basta aplicarla para llegar a la conclusión evidente de que el número de moles de aire asciende a 0,43. Recordando, por último, que la masa en gramos se obtiene multiplicando el número de moles por la masa molecular del gas (suele admitirse 28,8 g/mol para el aire), llegamos al valor que buscábamos desde el principio: 12,4 gramos. Esto constituye, aproximadamente, el 2% del peso total del balón.</div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">¿A que no es tan aburrida la termodinámica? ¡Venga, haraganes, a estudiar!<br /><br /><br /><div class="MsoNormal"><span style="font-weight: bold;">Fuente original:</span></div><div style="text-align: start;"><span style="font-size: 14px;"><i>How much air is in a basketball? </i>Peter J. Brancazio and Howard Brody. American Journal of Physics, Vol. 55, No. 3, 1987.</span></div><div style="text-align: justify;"><br /><br /></div></div><br /><br />

Published on January 02, 2013 05:59

December 29, 2012

Entrevista en "La mecánica del caracol"

El pasado 20 de diciembre tuve la suerte de ser invitado a impartir una conferencia en Bilbao con motivo del fin del mundo. No pudo ser grabada en vídeo, pero sí que me hicieron esta divertida y amena entrevista en el programa "La mecánica del caracol", de Radio Euskadi. He querido compartirla con todos vosotros, así que aquí mismo os dejo el enlace. ¡Que la disfrutéis!

Published on December 29, 2012 05:33

December 28, 2012

La soledad del blogueador de fondo

Se termina el año, que no el mundo, y desde este blog, su autor, es decir, yo mismo myself, lleva algún tiempo haciéndose varias preguntas, a saber:

¿Se puede considerar FCF+ un blog de ciencia?¿O acaso FCF+ es más bien un blog de educación?¿Quizá es las dos cosas a la vez?¿Constituye, en tal caso, una buena o mala mezcla de ambas?¿Qué buscan los lectores cuando entran en FCF+?¿Ha pasado el tiempo de un blog como FCF+?¿Merece la pena continuar?Si FCF+ decidiese presentarse a algún premio, como el Bitácoras, por ejemplo, ¿le votarías?¿En qué categoría crees que tendría más posibilidades?¿Es un insensato el autor y merece morir, junto con su criatura?En fin, no creo que sea cuestión de seguir con la lista de cuestiones que una mente enferma como la mía se plantea continuamente. Así que mejor dejarlo aquí.

Eso sí, sería realmente interesante que tú, como lector habitual u ocasional, me hicieses llegar tu opinión y respondieses a alguna de las anteriores preguntas o hasta otras que se te ocurran o te apetezca. Por favor, termina el año con un comentario. Me siento tan solo...

¡¡Gracias!!

Published on December 28, 2012 02:48

December 17, 2012

La química del fin del mundo

[image error] La química no entiende de ética, ni de moral; no es buena ni tampoco mala. La química es química. Si se emplea adecuadamente puede contribuir a mejorar la calidad de las vidas de muchas personas; en cambio, cuando se hace un mal uso de ella, las consecuencias pueden ser desastrosas.

Las reacciones químicas gobiernan y controlan prácticamente la totalidad de los procesos biológicos que conocemos. Pero, en ocasiones, esas mismas reacciones se pueden tornar mortales para los seres vivos y terminar con ellos para siempre. Ha ocurrido varias veces en la historia de la Tierra y podría volver a suceder. La química podría provocar el fin del mundo.

Vivimos en un mundo poblado por más de siete mil millones de seres humanos y hay que alimentarlos a todos. La riqueza está desigualmente repartida y las diferencias llegan a ser sonrojantes en muchos casos. Las necesidades, cada vez mayores, del mundo "desarrollado", en cuanto a materia prima, alimentos y tecnología hacen que la sobreexplotación de los recursos llegue a extremos intolerables y peligrosos. En este sentido, por citar tan sólo un ejemplo, el empleo de fertilizantes para el crecimiento de los cultivos. Estos productos contienen cantidades importantes de nitrógeno y fósforo. Si no se tiene el cuidado adecuado, estos elementos pueden ir a parar al agua de los ríos o mares, provocando efectos indeseables.

Otro caso similar son los pesticidas empleados en la agricultura o la ganadería para acabar con plagas o parásitos molestos. Algunos de ellos, como los neonicotinoides, han sido relacionados con las desapariciones masivas de abejas y abejorros. Productos como el imidacloprid, prohibido en Francia en la década de 1990, o la clotianidina en Alemania en 2008, han sido relacionados con la muerte de ingentes cantidades de insectos polinizadores.

Otro caso similar son los pesticidas empleados en la agricultura o la ganadería para acabar con plagas o parásitos molestos. Algunos de ellos, como los neonicotinoides, han sido relacionados con las desapariciones masivas de abejas y abejorros. Productos como el imidacloprid, prohibido en Francia en la década de 1990, o la clotianidina en Alemania en 2008, han sido relacionados con la muerte de ingentes cantidades de insectos polinizadores.Desde la década de los años 50 del siglo pasado, cuando se detectó por vez primera la caída en las poblaciones de abejas y abejorros en Gran Bretaña, se han producido reducciones de hasta el 96% en algunas especies y otras se han extinguido para siempre. Algunas sustancias químicas presentes en los pesticidas producen daños irreversibles en los cerebros de las abejas, bloqueando la transmisión de las señales eléctricas y químicas entre las neuronas.

La desaparición de los insectos encargados de la polinización constituye un problema muy serio, pues de ellos depende, en gran parte, un porcentaje no pequeño de la economía mundial de las frutas, verduras, el café, la soja o el algodón, por ejemplo.

La desaparición de los insectos encargados de la polinización constituye un problema muy serio, pues de ellos depende, en gran parte, un porcentaje no pequeño de la economía mundial de las frutas, verduras, el café, la soja o el algodón, por ejemplo.Ante una situación tan alarmante, la solución adoptada por muchos granjeros ha consistido en comenzar a emplear a las abejas melíferas en la labor de polinización, lo cual ha provocado una sobreexplotación de estos animales, con la consiguiente aparición de parásitos y enfermedades. Recientemente, se está experimentando con la abeja azul del huerto, una especie de abeja que no vive en colmenas y cuyo rendimiento puede llegar a ser hasta 50 veces superior al de la abeja melífera.

Como os contaba un poco más arriba, el empleo incontrolado e irresponsable de fertilizantes puede conducir a la contaminación de las aguas. Se contribuye así a la proliferación de algas que, al morir, son metabolizadas por microbios que consumen oxígeno en el proceso, obligando a peces y mamíferos a abandonar las "zonas muertas" que se generan. Cuando las plantas que viven en estos lugares no son consumidas por los animales que han huido, mueren y van a parar al fondo, descomponiéndose y liberando cantidades importantes de sulfuro de hidrógeno, además de otros gases.

Precisamente, procesos como los descritos en el párrafo anterior tuvieron lugar, con consecuencias catastróficas, hace unos 90 millones de años, cuando una inusual actividad volcánica en nuestro planeta provocó que las temperaturas reinantes fuesen inusualmente elevadas debido a las ingentes emisiones de dióxido de carbono, gas que produce un importante efecto invernadero . Dicho aumento de la temperatura hace que menos oxígeno se disuelva en el agua del océano, contribuyendo aún más a la anoxiade las aguas.

Los volcanes habían sembrado el océano superior con grandes cantidades de metales, lo que condujo, a su vez, a un aumento desmesurado en la producción de

fitoplancton

. Al descomponerse la materia orgánica, el uso de oxígenose elevó en consecuencia.

Los volcanes habían sembrado el océano superior con grandes cantidades de metales, lo que condujo, a su vez, a un aumento desmesurado en la producción de

fitoplancton

. Al descomponerse la materia orgánica, el uso de oxígenose elevó en consecuencia.Normalmente, en los océanos el nivel de oxígeno es similar en las aguas superficiales y en el fondo, ya que las corrientes lo arrastran hacia abajo. Los paleogeólogos han averiguado, gracias al registro fósil, que hacia finales del Pérmico tuvieron lugar extinciones masivas, tanto en el mar como en tierra firme. Por un lado, en los sedimentos marinos se han hallado evidentes pruebas de la existencia de bacterias que consumían sulfuro de hidrógeno. Por otro, se sabe que estos organismos solamente viven y proliferan en ambientes pobres en oxígeno, por lo que seguramente debió de existir una enorme carestía de este gas en la superficie del océano y la consecuente riqueza en sulfuro de hidrógeno.

Cuando el H2S producido en el fondo asciende y se encuentra con el oxígeno en una zona denominada quimioclina , se produce una situación muy favorable para las bacterias verdes y púrpuras del azufre, las cuales disfrutan, por una parte, del sulfuro de hidrógeno que llega de abajo y, por otra, de la luz solar que incide desde arriba. Si por las razones aducidas antes el oxígeno comienza a escasear entonces las bacterias pasan a tomar el control, empiezan a producir H2S en exceso y la quimioclina se desplaza cada vez más a aguas superficiales. El gas, tóxico tanto para las plantas como los animales, se libera a la atmósfera, envenenándolos a todos ellos y dañando, asimismo, la capa de ozono. En la actualidad, se han catalogado más de 400 "zonas muertas" anóxicas por todo el mundo, la mayor de ellas en el mar Báltico.

Sin embargo, el peligro potencial provocado por las erupciones volcánicas no termina aquí. En efecto, a lo largo de la historia de nuestro planeta han tenido lugar eventos de este tipo de una especial violencia conocidos como

supervolcanes

. Estos fenómenos son capaces de expulsar miles de millones de toneladas de material rocoso, lava y cenizas. El último tuvo lugar hace unos 75.000 años, cuando el lago Toba, en Sumatra, voló prácticamente por los aires. Un evento así probablemente cubriría extensas zonas continentales con una capa de escombros de varios centímetros de espesor, arruinando todas las cosechas, contaminando el agua potable. Los

flujos piroclásticos

, a más de 1000 ºC arrasarían cuanto encontrasen a su paso a casi 700 km/h. Los gases liberados a la atmósfera, principalmente dióxido de azufre, dióxido de carbono y cloro, bloquearían la luz solar. El primero de ellos, además, reaccionaría con el vapor de agua, dando lugar a ácido sulfúrico que permanecería en la estratosfera en forma de

aerosol

durante años, con el consiguiente descenso drástico de la temperatura global del planeta, pudiendo desencadenar una nueva glaciación.

Sin embargo, el peligro potencial provocado por las erupciones volcánicas no termina aquí. En efecto, a lo largo de la historia de nuestro planeta han tenido lugar eventos de este tipo de una especial violencia conocidos como

supervolcanes

. Estos fenómenos son capaces de expulsar miles de millones de toneladas de material rocoso, lava y cenizas. El último tuvo lugar hace unos 75.000 años, cuando el lago Toba, en Sumatra, voló prácticamente por los aires. Un evento así probablemente cubriría extensas zonas continentales con una capa de escombros de varios centímetros de espesor, arruinando todas las cosechas, contaminando el agua potable. Los

flujos piroclásticos

, a más de 1000 ºC arrasarían cuanto encontrasen a su paso a casi 700 km/h. Los gases liberados a la atmósfera, principalmente dióxido de azufre, dióxido de carbono y cloro, bloquearían la luz solar. El primero de ellos, además, reaccionaría con el vapor de agua, dando lugar a ácido sulfúrico que permanecería en la estratosfera en forma de

aerosol

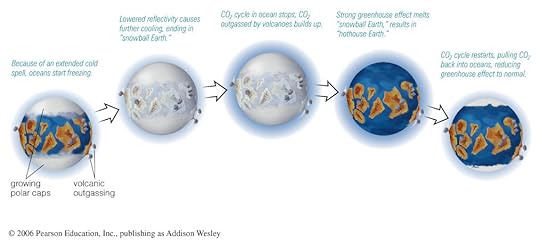

durante años, con el consiguiente descenso drástico de la temperatura global del planeta, pudiendo desencadenar una nueva glaciación.A decir verdad, glaciaciones particularmente extremas, conocidas como eventos bola de nieve , han acaecido en varias ocasiones. Se cree que la primera tuvo lugar cuando la Tierra tenía tan sólo la mitad de su edad actual, hace unos 2.200 millones de años; en cambio, la última sucedió hace 700 millones de años, cuando nuestro planeta estaba ocupado por el supercontinente Rodinia y la luz que recibía del Sol era un 6% menor que ahora.

Rodinia comenzó a fracturarse a causa del aumento inusual de la actividad volcánica provocada por el movimiento del magma. Al quedar en contacto con el agua del océano una mayor superficie de tierra, las regiones húmedas se multiplicaron considerablemente. Las precipitaciones aumentaron de forma desmesurada, haciendo que la lluvia absorbiera ingentes cantidades de CO2transformándose en ácido carbónico. Cuando éste cayó al suelo, provocó reacciones químicas que terminaron con las rocas, creando suelo nuevo mediante un proceso denominado meteorización de los silicatos.

El dióxido de carbono es un gas con un papel esencial en el efecto invernadero de nuestro planeta. Mientras desaparecía a pasos agigantados engullido por el agua de las incesantes lluvias que caían sobre la superficie de la tierra, las temperaturas empezaron a descender de forma alarmante, hasta alcanzarse varias decenas de grados por debajo de cero, incluso en los trópicos. Comenzó a proliferar el hielo y la radiación procedente del Sol escapaba al espacio en un proceso de autoalimentación cada vez más acusado. Tuvieron que ser, una vez más, los volcanes, los que devolviesen a la Tierra a un estado más cálido al ir liberando continuamente más y más dióxido de carbono que ya no era eliminado por la lluvia, pues el planeta entero se hallaba cubierto de hielo. Al aumentar de nuevo la temperatura global, el hielo se fundió rápidamente y se evaporaron inmensas cantidades de agua que contribuyeron, más aún, al efecto invernadero desbocado. El agua muy caliente de los océanos tuvo que provocar, necesariamente, huracanes de proporciones épicas.

Normalmente, el aire que se encuentra sobre el agua del océano no está en equilibrio térmico con ella. De esta manera, se produce una evaporación que se lleva consigo el calor recibido del Sol. Es sobre estas aguas que se están formando continuamente tormentas. Cuando los vientos sobrepasan los 119 km/h reciben el nombre de

huracanes

(también tifones o ciclones, dependiendo de la región del mundo donde se trate).

Normalmente, el aire que se encuentra sobre el agua del océano no está en equilibrio térmico con ella. De esta manera, se produce una evaporación que se lleva consigo el calor recibido del Sol. Es sobre estas aguas que se están formando continuamente tormentas. Cuando los vientos sobrepasan los 119 km/h reciben el nombre de

huracanes

(también tifones o ciclones, dependiendo de la región del mundo donde se trate).El aire cálido y húmedo de la superficie del mar alimenta al huracán, ascendiendo en su parte central, lo que contribuye a reforzar el área de bajas presiones y que favorece la entrada de más cantidad de aire desde las regiones circundantes de altas presiones.

Las simulaciones por ordenador parecen demostrar que si un área con una extensión no superior a 50 km2experimentase un inusual incremento de la temperatura (por ejemplo, después de un evento bola de nieve), por encima de 45-50 ºC, se podría generar una supertormenta, un hipercán , con vientos superiores a los 1.000 km/h. El ojo de este monstruo abarcaría cientos de kilómetros de diámetro y la tormenta se extendería a lo largo de miles, cubriendo incluso la superficie de un continente. Semejante fenómeno atmosférico, aunque altamente improbable en las condiciones actuales de nuestro mundo, podría desencadenarse a causa del impacto de un asteroide en el mar o la erupción de un volcán submarino gigante.

El hipercán arrastraría hasta la estratosfera varios kilogramos de agua por segundo. Al cabo de unas pocas semanas, el aire estaría tan saturado de agua que se formarían nubes extremadamente altas que reducirían considerablemente la cantidad de radiación solar incidente sobre la superficie de la Tierra. Las moléculas de H2Ose descompondrían en enormes cantidades de radicales libres altamente reactivos. Las gotas de agua de las nubes harían de catalizadores en nuevas reacciones químicas que activarían, por ejemplo, el cloro presente en el agua salada del mar, y desactivarían los óxidos de nitrógeno. Todo ello haría la destrucción del ozono cada vez más eficaz.

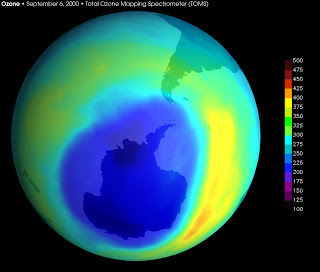

El ozono es un gas formado por moléculas constituidas por tres átomos de oxígeno, en lugar de los dos habituales, que se encuentra mayormente en la estratosfera, a una altura por encima de la superficie de la Tierra de entre 10-15 km. Su papel es evitar la llegada al suelo de los nocivos rayos ultravioletas procedentes del Sol.

El ozono es un gas formado por moléculas constituidas por tres átomos de oxígeno, en lugar de los dos habituales, que se encuentra mayormente en la estratosfera, a una altura por encima de la superficie de la Tierra de entre 10-15 km. Su papel es evitar la llegada al suelo de los nocivos rayos ultravioletas procedentes del Sol.La radiación ultravioleta se suele clasificar en tres categorías: A, B y C, de menos a más nociva para la vida. La última de ellas es absorbida completamente por las moléculas de ozono; la segunda parcialmente, lo cual es deseable, ya que a pesar de sus efectos perniciosos, también resulta esencial para que el cuerpo humano produzca vitamina D, básica en el buen desarrollo y salud de los sistemas óseo y nervioso. Si la radiación ultravioleta rompe los enlaces que mantienen unidas las moléculas de ADN pueden llegar a aparecer errores en la replicación, dando lugar a tumores cancerígenos.

En la década de 1970 se detectó un agujero en la capa de ozono que rodea nuestro planeta. Las razones pronto quedaron claras: el empleo continuado durante años de gases conocidos como CFC (clorofluorocarbonos) presentes en los extintores, los aparatos frigoríficos o de aire acondicionado, esprays, etc. Estos compuestos presentan una considerable estabilidad química que les hace llegar prácticamente inalterados a la estratosfera. Una vez allí, los fotones ultravioletas del Sol liberan el cloro de las moléculas del CFC, que es el que ataca al ozono, rompiendo los enlaces de sus moléculas.

Aunque, finalmente, en el año 1987 la firma del Protocolo de Montreal, suscrito por casi 200 países, acordó eliminar de forma progresiva el uso de los clorofluorocarbonose ir sustituyéndolos por otros gases menos nocivos como los HCFC (hidroclorofluorocarbonos) o los HFC (hidrofluorocarbonos), lo cierto es que el peligro recae ahora en otros compuestos como pueden ser los iones hidroxilo y, especialmente, el óxido nitroso o N2O, un subproducto de la agricultura y otros procesos industriales y muy utilizado en odontología (como anestésico, conocido como "gas de la risa").

Pero los problemas con los óxidos de nitrógeno no terminan aquí. Un día cualquiera podríamos levantarnos, asomarnos a la ventana, y observar un cielo inusualmente oscuro y respirar un aire terriblemente tóxico. En el improbable caso de que sobreviviésemos quizá nos enterásemos de que una estrella enormemente masiva y relativamente lejana, no más allá de unos 6.000 años-luz, había sido la responsable.

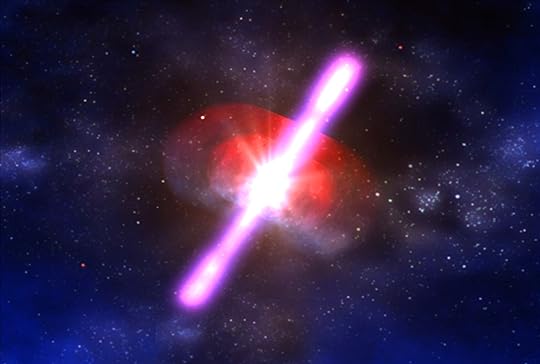

Pero los problemas con los óxidos de nitrógeno no terminan aquí. Un día cualquiera podríamos levantarnos, asomarnos a la ventana, y observar un cielo inusualmente oscuro y respirar un aire terriblemente tóxico. En el improbable caso de que sobreviviésemos quizá nos enterásemos de que una estrella enormemente masiva y relativamente lejana, no más allá de unos 6.000 años-luz, había sido la responsable.Cuando una de estas estrellas termina su vida de consumo de combustible nuclear desbocado, colapsa provocando una explosión de una violencia inimaginable conocida como hipernova , probablemente el fenómeno más energético conocido del universo. Durante el evento, lo que queda de la estrella emite dos gigantescos destellos de rayos gamma de altísima frecuencia en direcciones opuestas y que se pueden prolongar durante varios minutos, emitiendo tanta energía como el Sol a lo largo de toda su existencia.

Si uno de estos haces, conocidos por los astrofísicos como GRB (gamma ray burst), apuntase de forma casual directamente hacia nuestro planeta, los fotones arrancarían literalmente los electrones de los átomos presentes en la atmósfera terrestre, ionizándolos. Las moléculas de oxígeno y nitrógeno se dividirían dando lugar a la formación de NO (óxido nítrico) y del temible dióxido de nitrógeno, NO2, el veneno con el que nos despedimos del mundo, tal y como una vez lo conocimos...

Fuente:50 maneras de destruir el mundo. Alok Jha. Ariel. 2012.

NOTA:

Este post participa en la XX Edición del Carnaval de Química, cuyo anfitrión, en esta ocasión, es el blog “La Ciencia de Amara”.

Published on December 17, 2012 01:15

December 14, 2012

Apostillas a De ratones y hombres...

Parece ser que en mi último post , como era de esperar, he despertado conciencias, he removido tripas y he agitado neuronas. Sólo hay que echar un vistazo a las calificaciones del post para ver que hay mucho más acuerdo que desacuerdo con lo que digo. Sin embargo, y a diferencia de lo reflejado en los comentarios, donde la abrumadora mayoría de vosotros habéis dado vuestra opinión y relatado vuestra experiencia corroborando gran parte de mis reflexiones, la cosa ha sido muy diferente en

la guarida del elefante naranja

. Allí, la opinión está tan sesgada hacia el lado de la mediocridad y el instinto animal (los ratones de los que habla el título de mi post) que las hordas bárbaras que allí habitan (hay honrosas excepciones, lo admito) se han cabreado de verdad. Y reconozco que desde hace unos meses me hace mucha gracia esta clase de comportamiento, porque he empezado a tomarme la vida mucho mejor de lo que solía hacer. Por supuesto, esto no quita para que me hayan entrado ganas de darles un poquito de su medicina, a ver si cierran esas boquitas de piñón por las que no suele salir más que mala baba, ignorancia y otras lindezas. Veréis, aquí os dejo las opiniones sobre "De ratones y hombres..." que más me han gustado, las que mejor reflejan la densidad de neuronas que albergan en el interior de sus cráneos. No os asustéis porque no merece la pena. Únicamente las transcribo para que os podáis echar unas risas. Yo ya lo he hecho. Los estudiantes también tienen mucho que decir sobre los programas de estudios y el profesorado en general, y sus opiniones también cuentan. Otro al que no le gusta enseñar pero se empeña en ello. Me toca soberanamente los pelotas que quienes se dedican en sus ratos libres a cazar "magufos", dicen, adalides del saber, la razón, la objetividad, la verdad, la ciencia y otras prestigiosas etiquetas de este estilo que tanto les gustan, luego, cuando ejercen de profesores, cuando llevan a cabo una parte de su profesión (la docencia) sean absolutos legos. Este lo es y muy probablemente esos tres metros de altura desde donde mira a los borregos vagos y gandules de sus alumnos sean insalvables para él. Cuestionarse lo que hace dentro de clase sería el primer paso. Pero este artículo va en dirección opuesta.

Parece ser que en mi último post , como era de esperar, he despertado conciencias, he removido tripas y he agitado neuronas. Sólo hay que echar un vistazo a las calificaciones del post para ver que hay mucho más acuerdo que desacuerdo con lo que digo. Sin embargo, y a diferencia de lo reflejado en los comentarios, donde la abrumadora mayoría de vosotros habéis dado vuestra opinión y relatado vuestra experiencia corroborando gran parte de mis reflexiones, la cosa ha sido muy diferente en

la guarida del elefante naranja

. Allí, la opinión está tan sesgada hacia el lado de la mediocridad y el instinto animal (los ratones de los que habla el título de mi post) que las hordas bárbaras que allí habitan (hay honrosas excepciones, lo admito) se han cabreado de verdad. Y reconozco que desde hace unos meses me hace mucha gracia esta clase de comportamiento, porque he empezado a tomarme la vida mucho mejor de lo que solía hacer. Por supuesto, esto no quita para que me hayan entrado ganas de darles un poquito de su medicina, a ver si cierran esas boquitas de piñón por las que no suele salir más que mala baba, ignorancia y otras lindezas. Veréis, aquí os dejo las opiniones sobre "De ratones y hombres..." que más me han gustado, las que mejor reflejan la densidad de neuronas que albergan en el interior de sus cráneos. No os asustéis porque no merece la pena. Únicamente las transcribo para que os podáis echar unas risas. Yo ya lo he hecho. Los estudiantes también tienen mucho que decir sobre los programas de estudios y el profesorado en general, y sus opiniones también cuentan. Otro al que no le gusta enseñar pero se empeña en ello. Me toca soberanamente los pelotas que quienes se dedican en sus ratos libres a cazar "magufos", dicen, adalides del saber, la razón, la objetividad, la verdad, la ciencia y otras prestigiosas etiquetas de este estilo que tanto les gustan, luego, cuando ejercen de profesores, cuando llevan a cabo una parte de su profesión (la docencia) sean absolutos legos. Este lo es y muy probablemente esos tres metros de altura desde donde mira a los borregos vagos y gandules de sus alumnos sean insalvables para él. Cuestionarse lo que hace dentro de clase sería el primer paso. Pero este artículo va en dirección opuesta.Este es un puto amargado, fijo que antes se comía todas las collejas y no follaba ni pagando y ahora es el típico joputa que hace todo lo posible por tener mas porcentaje de suspensos y achacarlo a la decadencia occidental balblablabal. Porque antes eran mucho más listos, donde va a parar... A mi este tipo me parece un soberano imbécil. Desde aquí le digo que me saqué la carrera en cinco años, con buena media y emborrachándome cada fin de semana hasta las trancas. Jódete frustrado. Memos insignes como este los hubo toda la vida. Yo tuve que sufrir al menos dos.

Cuando alguien está convencido que todo el mundo lo hace mal menos él (como el caso de este profe) es el momento de pararse a pensar que quizás sea él el equivocado. Bien, si lo habéis podido resistir y seguís por aquí, a continuación voy a proporcionarles una respuesta que, si son consecuentes con sus propias declaraciones, deberán aceptar sin rechistar. Por tanto, lo haré, pero no con mi voz ni mi palabra escrita, que ya sé que para ellos no tienen ningún valor, como demuestran en sus comentarios plenos de conocimiento y reflexión sosegada del problema que yo pretendo poner encima de la mesa y que, por lo visto, no han llegado a captar plenamente.

Como os decía, dejaré que sean MIS ALUMNOS los que respondan por mí. Para ello, he acudido a mi ordenador y he buscado al azar tres encuestas (tengo más pero no es cuestión de aburrir al personal con unas calificaciones tan monótonas) de las que hace cada curso mi universidad entre mis estudiantes. En ellas se valoran, anónimamente, las actitudes y aptitudes (más de una docena) docentes de un servidor (en color rojo) y, a continuación, se calcula un promedio, que se compara con el de resto de profesores del mismo curso y también de la misma titulación universitaria (en color azul). Como podéis comprobar, en efecto, soy feo, malo, doy asco y merezco morir. Va por vosotros... ¡Salud!

[image error] [image error] [image error]

Published on December 14, 2012 01:44

De ratones y hombres o por qué los estudiantes cada vez se parecen más a los primeros

[image error]

Antes de seguir adelante, querido lector, te pediría que volvieses a leer el título de este post y, en caso de que te ofenda, por mínimamente que sea, debo rogarte que no sigas adelante porque lo que te encontrarás será duro, sin pelos en la lengua. Podrás estar o no de acuerdo con lo que estoy a punto de expresar en toda su crudeza, pero también te digo que se trata de la pura realidad. Sí, puede que sea "mi" realidad, distorsionada por "mi" propia forma de pensar y de ver las cosas desde "mi" perspectiva individual, quizá nublada ya por mis más de dos décadas de experiencia en la labor docente universitaria o mismamente por "mi" peculiar forma de comportarme cuando era estudiante en la facultad. No obstante, creo "mi" deber como profesional comprometido con la enseñanza y la educación de los jóvenes, reflexionar, aunque sea en voz alta y delante de todos vosotros acerca de los derroteros por los que tristemente se mueve la clase estudiantil más privilegiada de la historia de este país.Allá por el año 1990 comencé a impartir clases en la universidad, nada más licenciarme en física fundamental en la universidad de Cantabria. Siempre fui un buen estudiante, de los mejores durante mis estudios preuniversitarios y en todo momento tuve claro que el estudio y el conocimiento del mundo que me rodeaba era lo que me gustaba de verdad y a lo que aspiraba a dedicarme en el futuro. Durante mis años de bachillerato lo peor fue siempre la asignatura de religión y ello a pesar de estudiar en un colegio religioso. A continuación, y muy de cerca, la seguía la física, que se me daba fatal (nunca pasé del aprobado raspado) y tenía un profesor realmente nefasto (en matemáticas, sin embargo, era brillante). Pero había una diferencia entre la religión y la física y es que ésta era la que me volvía loco de verdad, era la herramienta que yo buscaba para explicar el universo, y eso tenía un atractivo irresistible para mí. Así que a pesar de tener las peores calificaciones de todas las asignaturas que cursaba, decidí ingresar en la facultad de ciencias físicas de la universidad de Cantabria en octubre de 1984. Y las notas mejoraron... y mucho. ¿Qué había pasado? ¿Eran mejores los profesores de la facultad que los del colegio de los padres dominicos de Oviedo? No, seguía teniendo profesores abominables, pero el que había cambiado era yo. Perseguía un objetivo, una meta que quería alcanzar y por la que iba a luchar hasta el límite de mi resistencia. Porque yo quería ser físico.

Hoy, en noviembre de 2012, más de 28 años después de aquellos cinco cursos de sacrificio, horas interminables de estudio, clases diarias, prácticas de laboratorio y exámenes agotadores (hasta 7 horas para resolver un único problema) me encuentro en el papel opuesto, el de profesor universitario (además de investigador y divulgador, aunque a algunos les duela y les corroa la envidia porque ellos son incapaces de hacer las tres cosas al mismo tiempo con mediana dignidad), una profesión cada día más incomprendida, desprestigiada y maltratada, y no solamente por los políticos sino por una gran parte de la sociedad.

[image error] Recuerdo perfectamente que durante mis años de universidad había profesores que me eran simpáticos, otros me resultaban indiferentes y algunos más que los hubiera estrangulado sin el menor remordimiento. Así y todo, jamás, repito, jamás se me ocurrió culparles de mi éxito o fracaso en la asignatura que impartían. Cuando yo aprobaba el examen, todo el mérito era mío y cuando suspendía el culpable absoluto era yo también. ¿Cómo iba a ser el culpable el profesor, si con alguno de ellos ni siquiera asistía a clase? (perdóneme, señor Amorós, pero es que sus clases de mecánica estadística a las 8 de la mañana no estaban hechas para mí). A pesar de todo, yo comprendía que aquello era mi trabajo y mi responsabilidad. Al fin y al cabo era mayor de edad y podía elegir libremente al gobierno de mi país. ¿Cómo iba a delegar mi responsabilidad en otros? Así pues, tenía que aprobar todas las asignaturas, me gustasen más o menos, fuese mejor o peor el profesor, asistiese o no a las clases. Y aprobé, ya lo creo que aprobé, porque yo quería ser físico. Y eso estaba por encima de todo lo demás.

Pues bien, años después, esto ya no es así, lamentablemente. Desde que yo estudiaba hasta hoy, desde el primer curso, 1990-91, en que empecé a impartir clases hasta el actual de 2012-13 en el que me encuentro, el cambio experimentado ha sido brutal, no digamos si se compara con mis años de facultad. No voy a caer en aquella frase tan manida de que todo tiempo pasado fue mejor, aunque en realidad así lo piense y esté convencido de ello, al menos en lo que concierne a la enseñanza y la educación. En cambio, os contaré mi opinión y os expondré todo lo acaloradamente que sea capaz las cosas que observo en mi aula a diario, las actitudes de mis estudiantes, que no os confundáis, son exactamente las mismas que adoptan y mantienen con el resto de los profesores que conozco (y no son pocos), tanto de mi mismo departamento, como de otros, de otras facultades y de otras comunidades autónomas diferentes a la mía. Es un problema mucho más general de lo que la gente ajena a la enseñanza se piensa y se puede llegar a creer. De hecho, así nos va...

Soy consciente de que la juventud es una etapa de la vida de las personas que hay que disfrutar y pasar lo mejor que se pueda. Ahora bien, ¿qué es exactamente disfrutar? Porque cuando yo oigo hablar de esa palabreja a mí me viene a la cabeza sentarme en una butaca y coger un libro o ver una estupenda película, charlar con los amigos de temas interesantes. O terminar mis estudios universitarios lo antes posible y buscar trabajo en lo que realmente me apasiona. Nunca se me pasa por la imaginación meterme en una osera a oler a oso, bailar sin control con el cuerpo descoyuntado y sudoroso mientras me apretujo contra una maraña de traseros prominentes, pechos abultados y turgentes y axilas sudorosas que terminan en unas garras que sujetan un vaso con bebidas y otras sustancias estimulantes, hasta que el cuerpo aguante.

[image error]

Como os iba contando, hoy en día llego a mi aula y me encuentro una banda, un grupo de personas sin motivación alguna, con una desidia antológica, sin ninguna gana de acabar lo que han empezado, sin ilusión alguna o algo que se le parezca remotamente. Me encuentro con estudiantes (aunque este vocablo pierde su significado cuando a quien se refiere en raras ocasiones ha estudiado o estudia) que están matriculados en unas carreras, como son ingeniería o química, por citar sólo dos ejemplos, no habiendo cursado en el bachillerato la asignatura de física. ¿Qué van a entender y/o sacar en claro cuando yo les hable de mecánica, termodinámica, ondas, electromagnetismo, óptica o similar? ¿Cómo han sido tan insensatos? La respuesta es que resulta más cómodo deshacerse, mientras se pueda, (y nuestro sistema educativo así lo permite) de las asignaturas incómodas, complicadas y que requieren un esfuerzo superior a la media. Ya me preocuparé de la física cuando llegue a la universidad, la culpa es del sistema, la culpa la tiene mi instituto que no ofertaba la asignatura o no había profesor para impartirla. Todo excusas y mentiras para autoengañarse y descargar la responsabilidad en otros y no en uno mismo. Si te quieres ir a la escuela de ingeniería dentro de uno o dos cursos, te tienes que matricular de física en el bachillerato y si no puedes, te buscas la vida de otra manera, estudias por tu cuenta o asistes a una academia, pero no te vayas a los dos años a la universidad y le digas al profesor que lo que está contando no tienes que saberlo porque nunca te lo han explicado. Es tu problema, exclusivamente tuyo, majete. Y si no lo crees así, no vayas a la universidad hasta no estar preparado para ingresar en ella, que cuesta mucho dinero a papá y mamá, que suelen ser los que pagan en un 90% de las ocasiones, si no más.

Cuando, a pesar de todo lo anterior, el estudiante insensato decide de todas maneras matricularse en la universidad, en una carrera para la que no tiene base ni matemática ni física medianamente aceptables, el sacrificio personal para superar el hándicap también brilla por su ausencia. Ay, profesor, es que no entiendo nada de lo que cuenta, es que no tengo base. ¿Has estudiado, has consultado algún libro o has venido a las tutorías a que te eche una mano? No, es que me da vergüenza, no sé qué preguntar porque no entiendo nada, es que me lo explicaron muy mal el año pasado. Añagazas sin sentido, lo que te pasa es que te escabulles de tu responsabilidad. Cuando yo terminé mi bachillerato e iba a ingresar en la universidad me compré un libro de cálculo diferencial e integral y me hice más de 2000 derivadas e integrales aquel verano. Nunca tuve problemas fuera de los habituales para seguir una asignatura en la facultad. Vale, yo era un rarito y un friki, pero sabía lo que quería y me esforzaba por alcanzarlo cuanto antes, tenía ambición. Si quieres, puedes; es así de claro. Lo que tú aprendas por tu cuenta es mérito tuyo y constituye una ventaja a la hora de afrontar tus anhelos personales. No descargues el peso de tu labor en otros si lo puedes solucionar por ti mismo.

[image error]

Permitidme que os cuente una cosa. Recuerdo un año que hice una encuesta a mis estudiantes de ingeniería. Entre otras cosas, les preguntaba cuántas horas estudiaban en casa al regrear de la facultad. No salía más de una hora en promedio. Yo estudiaba 6 horas todos los días, de 4 a 8 de la tarde y de 10 a 12 de la noche; los fines de semana no eran excepciones. Ay, profe, es que ahora tenemos muchas clases y no hay tiempo. Vale, pues estudia 3 horas diarias. Jo, profe, que hay otras cosas que hacer, no sólo estudiar. Perfecto, duerme menos.

Hace muchos años que mis estudiantes no sacan un sobresaliente en mi asignatura y no es porque yo sea un profesor duro, todo lo contrario. Los exámenes que hoy en día se ponen en el primer curso de universidad son pruebas que en mi época se realizaban cuando estabas en bachillerato (así, como suena, dejémonos de tonterías y afrontemos la realidad) y así y todo la gente se ve incapaz de resolver las cuestiones y problemas básicos y elementales. El primer curso de universidad se ha convertido en el tercer curso de bachillerato. La generación mejor preparada de la historia, una expresión que me saca de quicio, no sabe las leyes de Newton apesar de haberlas estudiado una docena de veces. Ya no te encuentras estudiantes brillantes todos los años, como sucedía en mi generación, de hecho casi no encuentras a ninguno. Hay una uniformidad absoluta, nadie destaca (salvo muy escasísimas excepciones), no leen siquiera cuatro libros al año, nadie pone en aprietos al profesor con sus preguntas ingeniosas o plenas de comprensión de la materia explicada, nadie intenta ir más allá de donde yo les dejo, del mundo que les muestro en clase, ese mundo fantástico que está ahí afuera, al lado de ellos y que parecen ignorar con absoluta pasividad.

Las aulas se han quedado mudas, salvo por la infame voz del profesor, que debería ser la menos escuchada. Nadie pregunta nada, todos parecen entender lo que les cuento hasta que les pides que lo demuestren, no se les ocurre ninguna excepción, ningún caso particular o general, ninguna situación real donde se aplique la ley o concepto que les acabas de descubrir. Todo es silencio, aceptación pasiva. Lo que importa es la belleza y pulcritud de los apuntes, unas notas que nunca más se vuelven a mirar con los ojos del espíritu crítico, escéptico, que no se completan con la sabiduría y experiencia del profesor o del material bibliográfico recomendado y mucho menos con esa herramienta todopoderosa que es internet, con todos los extraordinarios medios que tienen a su alcance. ¡Cuánto los hubiese disfrutado yo en mis años jóvenes!

[image error]

Y luego llegan los exámenes, una vez más, una y otra vez, como si fuera el colegio infantil. Uno, dos, tres exámenes, y en cada uno de ellos entra una materia que sonrojaría a cualquiera con dos dedos de frente. Hoy haremos un test sobre los dos primeros temas, estudiad que es muy importante sacar buena nota. Y ¡zas! Otra vez la misma desilusión. Les preguntas cosas que has repetido una y mil veces en clase y ni aun así. Les repites convocatoria tras convocatoria (hasta tres veces consecutivas lo he hecho) el mismo examen, sin cambiar una coma o un punto y siguen sin saber hacerlo. Tampoco saben empollarlo de memoria, aunque solo sea por aprobar, joder. Hay que ser torpe y necio para no superar la asignatura cuando te dan puntos por asistir simplemente a las clases. He llegado a ver estudiantes matriculados durante 10 cursos consecutivos de la misma asignatura. Y pienso: qué padres tan generosos y comprensivos que son capaces de entender que su niño o niña emplee toda una década de su vida para aprobar una asignatura básica de primer curso, aunque nunca se haya presentado a los exámenes. Eso sí, a mi niño o niña que no le falten un ordenador, un iPad, un iPod y un smartphone con los que puedan enviar SMS en clase, mientras el profesor se cabrea porque hacen ruidito las teclas. Si mi niño o niña suspende es que el profesor es un incompetente y no le sabe motivar. ¡Señores papás y señoras mamás, a la universidad se viene motivado de casa! Con lo que vale mi niño/a y lo que estudia, que está todo el día en la facultad y cuando llega a casa no sale de su cuarto. Claro que tampoco entra desde el viernes por la tarde hasta el domingo por la noche...

Ah, y que no se te ocurra a pesar de todo, exigir como profesor lo que en conciencia crees que deberías porque si suspende un porcentaje poco razonable (para ellos, claro, los supertacañones que están sentados en la poltrona y no saben lo que es dar una puñetera clase o, peor aún, piensan que deben decirte cómo darla) entonces se desata la ira de las castas dirigentes, te llaman a su pulcro despacho amoquetado y te sugieren amablemente que pongas el nivel, el listón un poquito más abajo del suelo. Es que los chavales se deprimen si suspenden y se crean traumas que no les dejan disfrutar de la discoteca el próximo fin de semana, se dedican entonces a llamar por su smartphone a los amigos para contarles sus penas y la factura sube que no veas.

No os creáis que con la gente mayor pasa algo muy diferente. En los últimos tres cursos he impartido también docencia en el máster de formación de profesorado de secuandaria, bachillerato y formación profesional. Es decir, les he dado clase a los personajes que algún día pretenden ser los profesores de mi hija, que tiene ahora 10 años. Y os tengo que decir que el panorama no es muy diferente. Les encargas un trabajo a personas ya licenciadas, con un título superior y, se supone, con una vocación docente a prueba de bombas. Pues no, se quejan, intentan escaquearse y esforzarse lo menos posible, se retrasan en la entrega con excusas miserables y faltas de creatividad (coño, dime que tienes cáncer terminal, pero no que no pudiste porque no tuviste tiempo o ganas). Les he dicho en más de una ocasión: yo no quiero que le deis clase a mi hija en el instituto. Asqueado, abandoné. A los niños de 18 años se lo consiento, a los de 25 o más no.

[image error] Soy de la opinión, y nunca cambiaré, que la enseñanza y el aprendizaje deben mantener un cierto equilibrio, pero no se pueden comparar. Más aún, no se puede dejar todo el proceso bajo la responsabilidad del profesor. Si acaso, ésta debe ser mayor cuanto más bajo sea el nivel educativo, pero debe ir disminuyendo considerablemente a medida que llegamos a los niveles más altos, como el universitario. Así, a "mi" criterio personal (repito, personal) la responsabilidad en el rendimiento de un alumno universitario por parte del profesor no va más allá de un 10%; el otro 90% recae en el estudiante. Tal y como yo lo veo, la figura del profesor universitario debe ser la de un motivador, un provocador si me apuráis, un incitador al descubrimiento personal del estudiante, un orientador que con su experiencia personal y profesional ayude y contribuya a adquirir conocimiento de forma autónoma, a adoptar una serie de actitudes al estudiante: buscar información, seleccionarla, elaborar un trabajo de investigación individual o en grupo, saber dirigir el pensamiento y la razón por caminos no transitados, originales. El profesor debe mostrarte el método científico, en definitiva, y no ser un mero charlatán, recitando aburrido unos contenidos que están presentes en cualquier texto.La clase magistral debe morir, no tiene sentido en la universidad. Cierto es que cuando se la quitas a los estudiantes, éstos son los primeros que se sienten incómodos (muchos profesores también) y piensan que si no tienen unos apuntes limpios y ordenados, no se les está enseñando nada útil. Ellos son los primeros en levantar la voz y protestar si se les quiere dar una enseñanza de calidad porque, no nos engañemos, han adoptado la posición cómoda, la que menos esfuerzo requiere. Poco importa luego caer en una contradicción flagrante y es que para qué quieres unos apuntes bonitos y completos si no miras para ellos. Les das un sermón con consejos útiles para estudiar y comprender la materia y te miran aburridos, con rostro de condescendencia, como diciéndote: anda, pesado, termina de una vez que quiero salir de aquí pitando. Y entonces descubres que cuando les estás diciendo lo más importante de todo, lo que no está en los libros, lo que te ha enseñado la vida, que es la que enseña de verdad, ellos están mirando por la ventana cómo pasa el motero de turno haciendo zumbar los tímpanos. Y eso mola...

Dejemos de culpar a los profesores de lo que solamente los estudiantes son responsables. ¿Acaso van a ser todos los profesores mediocres? ¿Por qué todos obtenemos unos resultados similares? De acuerdo que entre todos podemos resolver este problema y mejorar, hagamos autocrítica, pero mientras los estudiantes no se conciencien de que aquello que vienen a hacer en la universidad es una elección suya completamente libre y personal y que allí están para formarse en lo que un día constituirá su trabajo, con el que deberán sacar adelante a una familia y contribuir a la mejora de la sociedad, no habrá nada que hacer, no tendremos esperanza. Tendremos licenciados, tendremos ingenieros, pero su título sólo servirá para colgar de la pared. Nunca verán más allá de los hombros de los gigantes que se los han prestado para auparse. Ay del discípulo que no sea capaz de superar a su maestro...

[image error] Vivimos en una época difícil en la que además impera, no alcanzo a entender muy bien las razones, una corrección política deplorable que confunde churras con merinas. Abunda un "buenismo" y unas ansias por no decir ninguna clase de inconveniencia, de frase provocadora, que llega a rayar en lo estúpido. Todo ha de sonar bien y no hay que incomodar a nadie, que nadie se sienta incómodo por espetarle la verdad en la cara. Pues no, señores, no ha de ser así, la universidad la pagamos todos con nuestros impuestos y a mí, personalmente, incluso como asalariado en la misma, me interesa que el centro docente e investigador más importante de nuestro país funcione de la mejor manera posible, de forma excelente a poder ser. No me parece bien que las aulas universitarias estén llenas de gente (estudiantes y profesores) que no merece estar en ellas, personas que día tras día me dan motivos para pensar que algo está fallando, funcionando muy mal en esta sociedad falsa, cínica e hipócrita, que no se atreve a admitir lo que es una evidencia a gritos: la universidad debe ser para el que se la gane, para el que muestre un interés verdadero por aprender y enseñar a los demás, con su esfuerzo personal, y no para el que crea que eso es tarea de otros y piense que su responsabilidad termina en cuanto finaliza los trámites de matrícula. Igualdad de oportunidades para todos sí, por supuesto, pero cuando ya te han dado más de una y no las has sabido o querido aprovechar, mejor quedarte en el banquillo y dejar paso a otros que se lo ganen en el campo de juego. Me pregunto por qué no nos rasgamos las vestiduras cuando segregamos sin ningún pudor a los mejores deportistas y les proporcionamos centros de alto rendimiento que cuestan un dineral y, en cambio, insistimos en reunir toda clase de cerebros, mediocres y brillantes, en el mismo recinto, que no cuesta menos, precisamente? ¿Por qué razón nos empeñamos en poner el listón al nivel del menos cualificado, del menos dotado intelectualmente? ¿Acaso la inteligencia y la creatividad no merecen una medalla olímpica o una copa del mundo? ¿No basta ya de hipocresía y contradicción? ¿O acaso se trata de algo peor aún? ¿No será que tenemos miedo?

Hoy, en noviembre de 2012, más de 28 años después de aquellos cinco cursos de sacrificio, horas interminables de estudio, clases diarias, prácticas de laboratorio y exámenes agotadores (hasta 7 horas para resolver un único problema) me encuentro en el papel opuesto, el de profesor universitario (además de investigador y divulgador, aunque a algunos les duela y les corroa la envidia porque ellos son incapaces de hacer las tres cosas al mismo tiempo con mediana dignidad), una profesión cada día más incomprendida, desprestigiada y maltratada, y no solamente por los políticos sino por una gran parte de la sociedad.

[image error] Recuerdo perfectamente que durante mis años de universidad había profesores que me eran simpáticos, otros me resultaban indiferentes y algunos más que los hubiera estrangulado sin el menor remordimiento. Así y todo, jamás, repito, jamás se me ocurrió culparles de mi éxito o fracaso en la asignatura que impartían. Cuando yo aprobaba el examen, todo el mérito era mío y cuando suspendía el culpable absoluto era yo también. ¿Cómo iba a ser el culpable el profesor, si con alguno de ellos ni siquiera asistía a clase? (perdóneme, señor Amorós, pero es que sus clases de mecánica estadística a las 8 de la mañana no estaban hechas para mí). A pesar de todo, yo comprendía que aquello era mi trabajo y mi responsabilidad. Al fin y al cabo era mayor de edad y podía elegir libremente al gobierno de mi país. ¿Cómo iba a delegar mi responsabilidad en otros? Así pues, tenía que aprobar todas las asignaturas, me gustasen más o menos, fuese mejor o peor el profesor, asistiese o no a las clases. Y aprobé, ya lo creo que aprobé, porque yo quería ser físico. Y eso estaba por encima de todo lo demás.

Pues bien, años después, esto ya no es así, lamentablemente. Desde que yo estudiaba hasta hoy, desde el primer curso, 1990-91, en que empecé a impartir clases hasta el actual de 2012-13 en el que me encuentro, el cambio experimentado ha sido brutal, no digamos si se compara con mis años de facultad. No voy a caer en aquella frase tan manida de que todo tiempo pasado fue mejor, aunque en realidad así lo piense y esté convencido de ello, al menos en lo que concierne a la enseñanza y la educación. En cambio, os contaré mi opinión y os expondré todo lo acaloradamente que sea capaz las cosas que observo en mi aula a diario, las actitudes de mis estudiantes, que no os confundáis, son exactamente las mismas que adoptan y mantienen con el resto de los profesores que conozco (y no son pocos), tanto de mi mismo departamento, como de otros, de otras facultades y de otras comunidades autónomas diferentes a la mía. Es un problema mucho más general de lo que la gente ajena a la enseñanza se piensa y se puede llegar a creer. De hecho, así nos va...

Soy consciente de que la juventud es una etapa de la vida de las personas que hay que disfrutar y pasar lo mejor que se pueda. Ahora bien, ¿qué es exactamente disfrutar? Porque cuando yo oigo hablar de esa palabreja a mí me viene a la cabeza sentarme en una butaca y coger un libro o ver una estupenda película, charlar con los amigos de temas interesantes. O terminar mis estudios universitarios lo antes posible y buscar trabajo en lo que realmente me apasiona. Nunca se me pasa por la imaginación meterme en una osera a oler a oso, bailar sin control con el cuerpo descoyuntado y sudoroso mientras me apretujo contra una maraña de traseros prominentes, pechos abultados y turgentes y axilas sudorosas que terminan en unas garras que sujetan un vaso con bebidas y otras sustancias estimulantes, hasta que el cuerpo aguante.

[image error]

Como os iba contando, hoy en día llego a mi aula y me encuentro una banda, un grupo de personas sin motivación alguna, con una desidia antológica, sin ninguna gana de acabar lo que han empezado, sin ilusión alguna o algo que se le parezca remotamente. Me encuentro con estudiantes (aunque este vocablo pierde su significado cuando a quien se refiere en raras ocasiones ha estudiado o estudia) que están matriculados en unas carreras, como son ingeniería o química, por citar sólo dos ejemplos, no habiendo cursado en el bachillerato la asignatura de física. ¿Qué van a entender y/o sacar en claro cuando yo les hable de mecánica, termodinámica, ondas, electromagnetismo, óptica o similar? ¿Cómo han sido tan insensatos? La respuesta es que resulta más cómodo deshacerse, mientras se pueda, (y nuestro sistema educativo así lo permite) de las asignaturas incómodas, complicadas y que requieren un esfuerzo superior a la media. Ya me preocuparé de la física cuando llegue a la universidad, la culpa es del sistema, la culpa la tiene mi instituto que no ofertaba la asignatura o no había profesor para impartirla. Todo excusas y mentiras para autoengañarse y descargar la responsabilidad en otros y no en uno mismo. Si te quieres ir a la escuela de ingeniería dentro de uno o dos cursos, te tienes que matricular de física en el bachillerato y si no puedes, te buscas la vida de otra manera, estudias por tu cuenta o asistes a una academia, pero no te vayas a los dos años a la universidad y le digas al profesor que lo que está contando no tienes que saberlo porque nunca te lo han explicado. Es tu problema, exclusivamente tuyo, majete. Y si no lo crees así, no vayas a la universidad hasta no estar preparado para ingresar en ella, que cuesta mucho dinero a papá y mamá, que suelen ser los que pagan en un 90% de las ocasiones, si no más.

Cuando, a pesar de todo lo anterior, el estudiante insensato decide de todas maneras matricularse en la universidad, en una carrera para la que no tiene base ni matemática ni física medianamente aceptables, el sacrificio personal para superar el hándicap también brilla por su ausencia. Ay, profesor, es que no entiendo nada de lo que cuenta, es que no tengo base. ¿Has estudiado, has consultado algún libro o has venido a las tutorías a que te eche una mano? No, es que me da vergüenza, no sé qué preguntar porque no entiendo nada, es que me lo explicaron muy mal el año pasado. Añagazas sin sentido, lo que te pasa es que te escabulles de tu responsabilidad. Cuando yo terminé mi bachillerato e iba a ingresar en la universidad me compré un libro de cálculo diferencial e integral y me hice más de 2000 derivadas e integrales aquel verano. Nunca tuve problemas fuera de los habituales para seguir una asignatura en la facultad. Vale, yo era un rarito y un friki, pero sabía lo que quería y me esforzaba por alcanzarlo cuanto antes, tenía ambición. Si quieres, puedes; es así de claro. Lo que tú aprendas por tu cuenta es mérito tuyo y constituye una ventaja a la hora de afrontar tus anhelos personales. No descargues el peso de tu labor en otros si lo puedes solucionar por ti mismo.

[image error]

Permitidme que os cuente una cosa. Recuerdo un año que hice una encuesta a mis estudiantes de ingeniería. Entre otras cosas, les preguntaba cuántas horas estudiaban en casa al regrear de la facultad. No salía más de una hora en promedio. Yo estudiaba 6 horas todos los días, de 4 a 8 de la tarde y de 10 a 12 de la noche; los fines de semana no eran excepciones. Ay, profe, es que ahora tenemos muchas clases y no hay tiempo. Vale, pues estudia 3 horas diarias. Jo, profe, que hay otras cosas que hacer, no sólo estudiar. Perfecto, duerme menos.

Hace muchos años que mis estudiantes no sacan un sobresaliente en mi asignatura y no es porque yo sea un profesor duro, todo lo contrario. Los exámenes que hoy en día se ponen en el primer curso de universidad son pruebas que en mi época se realizaban cuando estabas en bachillerato (así, como suena, dejémonos de tonterías y afrontemos la realidad) y así y todo la gente se ve incapaz de resolver las cuestiones y problemas básicos y elementales. El primer curso de universidad se ha convertido en el tercer curso de bachillerato. La generación mejor preparada de la historia, una expresión que me saca de quicio, no sabe las leyes de Newton apesar de haberlas estudiado una docena de veces. Ya no te encuentras estudiantes brillantes todos los años, como sucedía en mi generación, de hecho casi no encuentras a ninguno. Hay una uniformidad absoluta, nadie destaca (salvo muy escasísimas excepciones), no leen siquiera cuatro libros al año, nadie pone en aprietos al profesor con sus preguntas ingeniosas o plenas de comprensión de la materia explicada, nadie intenta ir más allá de donde yo les dejo, del mundo que les muestro en clase, ese mundo fantástico que está ahí afuera, al lado de ellos y que parecen ignorar con absoluta pasividad.

Las aulas se han quedado mudas, salvo por la infame voz del profesor, que debería ser la menos escuchada. Nadie pregunta nada, todos parecen entender lo que les cuento hasta que les pides que lo demuestren, no se les ocurre ninguna excepción, ningún caso particular o general, ninguna situación real donde se aplique la ley o concepto que les acabas de descubrir. Todo es silencio, aceptación pasiva. Lo que importa es la belleza y pulcritud de los apuntes, unas notas que nunca más se vuelven a mirar con los ojos del espíritu crítico, escéptico, que no se completan con la sabiduría y experiencia del profesor o del material bibliográfico recomendado y mucho menos con esa herramienta todopoderosa que es internet, con todos los extraordinarios medios que tienen a su alcance. ¡Cuánto los hubiese disfrutado yo en mis años jóvenes!

[image error]

Y luego llegan los exámenes, una vez más, una y otra vez, como si fuera el colegio infantil. Uno, dos, tres exámenes, y en cada uno de ellos entra una materia que sonrojaría a cualquiera con dos dedos de frente. Hoy haremos un test sobre los dos primeros temas, estudiad que es muy importante sacar buena nota. Y ¡zas! Otra vez la misma desilusión. Les preguntas cosas que has repetido una y mil veces en clase y ni aun así. Les repites convocatoria tras convocatoria (hasta tres veces consecutivas lo he hecho) el mismo examen, sin cambiar una coma o un punto y siguen sin saber hacerlo. Tampoco saben empollarlo de memoria, aunque solo sea por aprobar, joder. Hay que ser torpe y necio para no superar la asignatura cuando te dan puntos por asistir simplemente a las clases. He llegado a ver estudiantes matriculados durante 10 cursos consecutivos de la misma asignatura. Y pienso: qué padres tan generosos y comprensivos que son capaces de entender que su niño o niña emplee toda una década de su vida para aprobar una asignatura básica de primer curso, aunque nunca se haya presentado a los exámenes. Eso sí, a mi niño o niña que no le falten un ordenador, un iPad, un iPod y un smartphone con los que puedan enviar SMS en clase, mientras el profesor se cabrea porque hacen ruidito las teclas. Si mi niño o niña suspende es que el profesor es un incompetente y no le sabe motivar. ¡Señores papás y señoras mamás, a la universidad se viene motivado de casa! Con lo que vale mi niño/a y lo que estudia, que está todo el día en la facultad y cuando llega a casa no sale de su cuarto. Claro que tampoco entra desde el viernes por la tarde hasta el domingo por la noche...

Ah, y que no se te ocurra a pesar de todo, exigir como profesor lo que en conciencia crees que deberías porque si suspende un porcentaje poco razonable (para ellos, claro, los supertacañones que están sentados en la poltrona y no saben lo que es dar una puñetera clase o, peor aún, piensan que deben decirte cómo darla) entonces se desata la ira de las castas dirigentes, te llaman a su pulcro despacho amoquetado y te sugieren amablemente que pongas el nivel, el listón un poquito más abajo del suelo. Es que los chavales se deprimen si suspenden y se crean traumas que no les dejan disfrutar de la discoteca el próximo fin de semana, se dedican entonces a llamar por su smartphone a los amigos para contarles sus penas y la factura sube que no veas.

No os creáis que con la gente mayor pasa algo muy diferente. En los últimos tres cursos he impartido también docencia en el máster de formación de profesorado de secuandaria, bachillerato y formación profesional. Es decir, les he dado clase a los personajes que algún día pretenden ser los profesores de mi hija, que tiene ahora 10 años. Y os tengo que decir que el panorama no es muy diferente. Les encargas un trabajo a personas ya licenciadas, con un título superior y, se supone, con una vocación docente a prueba de bombas. Pues no, se quejan, intentan escaquearse y esforzarse lo menos posible, se retrasan en la entrega con excusas miserables y faltas de creatividad (coño, dime que tienes cáncer terminal, pero no que no pudiste porque no tuviste tiempo o ganas). Les he dicho en más de una ocasión: yo no quiero que le deis clase a mi hija en el instituto. Asqueado, abandoné. A los niños de 18 años se lo consiento, a los de 25 o más no.

[image error] Soy de la opinión, y nunca cambiaré, que la enseñanza y el aprendizaje deben mantener un cierto equilibrio, pero no se pueden comparar. Más aún, no se puede dejar todo el proceso bajo la responsabilidad del profesor. Si acaso, ésta debe ser mayor cuanto más bajo sea el nivel educativo, pero debe ir disminuyendo considerablemente a medida que llegamos a los niveles más altos, como el universitario. Así, a "mi" criterio personal (repito, personal) la responsabilidad en el rendimiento de un alumno universitario por parte del profesor no va más allá de un 10%; el otro 90% recae en el estudiante. Tal y como yo lo veo, la figura del profesor universitario debe ser la de un motivador, un provocador si me apuráis, un incitador al descubrimiento personal del estudiante, un orientador que con su experiencia personal y profesional ayude y contribuya a adquirir conocimiento de forma autónoma, a adoptar una serie de actitudes al estudiante: buscar información, seleccionarla, elaborar un trabajo de investigación individual o en grupo, saber dirigir el pensamiento y la razón por caminos no transitados, originales. El profesor debe mostrarte el método científico, en definitiva, y no ser un mero charlatán, recitando aburrido unos contenidos que están presentes en cualquier texto.La clase magistral debe morir, no tiene sentido en la universidad. Cierto es que cuando se la quitas a los estudiantes, éstos son los primeros que se sienten incómodos (muchos profesores también) y piensan que si no tienen unos apuntes limpios y ordenados, no se les está enseñando nada útil. Ellos son los primeros en levantar la voz y protestar si se les quiere dar una enseñanza de calidad porque, no nos engañemos, han adoptado la posición cómoda, la que menos esfuerzo requiere. Poco importa luego caer en una contradicción flagrante y es que para qué quieres unos apuntes bonitos y completos si no miras para ellos. Les das un sermón con consejos útiles para estudiar y comprender la materia y te miran aburridos, con rostro de condescendencia, como diciéndote: anda, pesado, termina de una vez que quiero salir de aquí pitando. Y entonces descubres que cuando les estás diciendo lo más importante de todo, lo que no está en los libros, lo que te ha enseñado la vida, que es la que enseña de verdad, ellos están mirando por la ventana cómo pasa el motero de turno haciendo zumbar los tímpanos. Y eso mola...

Dejemos de culpar a los profesores de lo que solamente los estudiantes son responsables. ¿Acaso van a ser todos los profesores mediocres? ¿Por qué todos obtenemos unos resultados similares? De acuerdo que entre todos podemos resolver este problema y mejorar, hagamos autocrítica, pero mientras los estudiantes no se conciencien de que aquello que vienen a hacer en la universidad es una elección suya completamente libre y personal y que allí están para formarse en lo que un día constituirá su trabajo, con el que deberán sacar adelante a una familia y contribuir a la mejora de la sociedad, no habrá nada que hacer, no tendremos esperanza. Tendremos licenciados, tendremos ingenieros, pero su título sólo servirá para colgar de la pared. Nunca verán más allá de los hombros de los gigantes que se los han prestado para auparse. Ay del discípulo que no sea capaz de superar a su maestro...

[image error] Vivimos en una época difícil en la que además impera, no alcanzo a entender muy bien las razones, una corrección política deplorable que confunde churras con merinas. Abunda un "buenismo" y unas ansias por no decir ninguna clase de inconveniencia, de frase provocadora, que llega a rayar en lo estúpido. Todo ha de sonar bien y no hay que incomodar a nadie, que nadie se sienta incómodo por espetarle la verdad en la cara. Pues no, señores, no ha de ser así, la universidad la pagamos todos con nuestros impuestos y a mí, personalmente, incluso como asalariado en la misma, me interesa que el centro docente e investigador más importante de nuestro país funcione de la mejor manera posible, de forma excelente a poder ser. No me parece bien que las aulas universitarias estén llenas de gente (estudiantes y profesores) que no merece estar en ellas, personas que día tras día me dan motivos para pensar que algo está fallando, funcionando muy mal en esta sociedad falsa, cínica e hipócrita, que no se atreve a admitir lo que es una evidencia a gritos: la universidad debe ser para el que se la gane, para el que muestre un interés verdadero por aprender y enseñar a los demás, con su esfuerzo personal, y no para el que crea que eso es tarea de otros y piense que su responsabilidad termina en cuanto finaliza los trámites de matrícula. Igualdad de oportunidades para todos sí, por supuesto, pero cuando ya te han dado más de una y no las has sabido o querido aprovechar, mejor quedarte en el banquillo y dejar paso a otros que se lo ganen en el campo de juego. Me pregunto por qué no nos rasgamos las vestiduras cuando segregamos sin ningún pudor a los mejores deportistas y les proporcionamos centros de alto rendimiento que cuestan un dineral y, en cambio, insistimos en reunir toda clase de cerebros, mediocres y brillantes, en el mismo recinto, que no cuesta menos, precisamente? ¿Por qué razón nos empeñamos en poner el listón al nivel del menos cualificado, del menos dotado intelectualmente? ¿Acaso la inteligencia y la creatividad no merecen una medalla olímpica o una copa del mundo? ¿No basta ya de hipocresía y contradicción? ¿O acaso se trata de algo peor aún? ¿No será que tenemos miedo?

Published on December 14, 2012 01:31

December 10, 2012

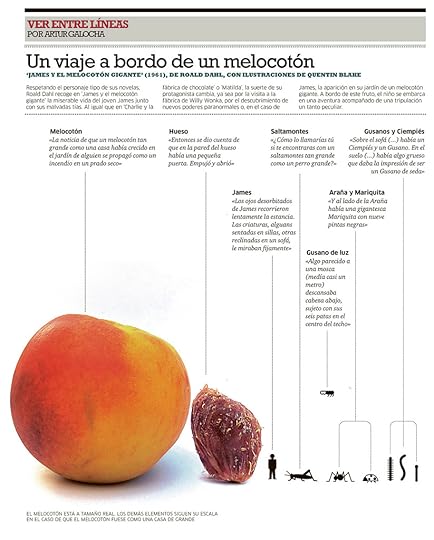

¿Podría un melocotón gigante flotar en el mar o volar por los aires arrastrado por 500 gaviotas?

James Henry Trotter es un niño pequeño que, un día, se queda huérfano cuando sus padres son devorados por un rinoceronte durante una visita al zoológico de Londres. A partir de ese fatídico momento, James tendrá que trasladarse a vivir con sus dos tías, Spiker y Sponge, malvadas y crueles hasta la médula, en lo alto de una colina al borde de los blancos acantilados de Dover.

James Henry Trotter es un niño pequeño que, un día, se queda huérfano cuando sus padres son devorados por un rinoceronte durante una visita al zoológico de Londres. A partir de ese fatídico momento, James tendrá que trasladarse a vivir con sus dos tías, Spiker y Sponge, malvadas y crueles hasta la médula, en lo alto de una colina al borde de los blancos acantilados de Dover.Cuando un buen día, James se encuentra con un misterioso anciano, éste le hace entrega de unas brillantes lenguas de cocodrilo verdes con poderes mágicos con las que podrá ser feliz y poner fin a sus desdichas. Pero el pobre muchacho tropieza cuando se dirige a casa y deja caer los objetos mágicos, perdiéndolos. Sin embargo, una de las lenguas de cocodrilo va a parar al melocotonero que hay en el jardín junto a la casa y que nunca ha dado fruto alguno. A partir de entonces, comienza a brotar un melocotón que se va haciendo cada vez más y más grande, hasta alcanzar el "tamaño de una casa" (qué casualidad, algo similar le había ocurrido a nuestro amigo El Principito, ¿lo recordáis?).

La intención de las dos arpías, Spiker y Sponge, es enriquecerse con el maravilloso fruto y planean deshacerse de James, pero éste encuentra debajo del melocotón un pasadizo que conduce a su interior, el cual está hueco y habitado por una serie de pintorescos personajes: una araña, un gusano de seda, un saltamontes, entre otros. Todos ellos tratan de huir del lugar y, tras mordisquear la rama de la que cuelga el melocotón, éste se precipita al suelo y comienza a rodar por el acantilado, aplastando por el camino a las dos tías y cayendo después al mar. Comienza así un maravilloso viaje por el Atlántico. Eh, ¡alto! No tan deprisa. Detengámonos por un momento.

Bien, ¿estamos locos o qué? Vamos a ver, reflexionemos: un melocotón gigante, por grande que sea, poseerá una densidad de melocotón y ésta es aproximadamente de 1,1 gramos por centímetro cúbico. En cambio, el agua de mar, en condiciones normales de presión y temperatura, ronda los 1,025 gramos por centímetro cúbico. Como este valor resulta inferior al de la densidad del melocotón, éste debería hundirse e irse al fondo, ¿no es cierto? Ah, no, no. Perdón por la metedura de pata. Ahora recuerdo: el melocotón estaba hueco en su interior, donde vivían los bichitos colegas de James. Si no fuese así, no habría cuento y nuestro admirado Roald Dahl, autor de este fantástico relato, cuyo título es " James y el melocotón gigante " no lo podría haber escrito allá por 1961, al menos según la versión que nos ha llegado a todos nosotros.

El espacio hueco dentro del melocotón hace que la densidad media de éste sea inferior a la del agua de mar, de la misma forma que los inmensos espacios vacíos que existen dentro de un barco reducen la densidad promedio del mismo, y pueda flotar, a pesar de estar construido con metales mucho más densos que el agua.

El espacio hueco dentro del melocotón hace que la densidad media de éste sea inferior a la del agua de mar, de la misma forma que los inmensos espacios vacíos que existen dentro de un barco reducen la densidad promedio del mismo, y pueda flotar, a pesar de estar construido con metales mucho más densos que el agua.Así pues, el melocotón gigante flota. Más aún, en el año 1996, Tim Burton produjo su adaptación a la gran pantalla. En algunas escenas de la película se puede ver que, mientras el enorme melocotón se utiliza como embarcación, los extraños habitantes, junto con el pequeño James, se mueven con libertad por la porción de superficie que se mantiene a flote, prácticamente la mitad de la pieza de fruta completa. ¿Sería plausible una situación así?

Veamos, si aplicamos el conocido principio de Arquímedes e igualamos el peso del melocotón con el peso del volumen de agua que desaloja (también conocido como empuje hidrostático) se puede hallar una expresión matemática que relaciona la densidad media de aquél con la densidad del agua marina, el radio del melocotón y la altura del casquete esférico (suponiendo esférico al mismo melocotón) que asoma por encima de la superficie del océano. Si, como se aprecia en la película, suponemos que dicha altura corresponde al radio del melocotón entero (esto es, la mitad del melocotón permanece sumergida bajo el agua y la otra mitad se encuentra a flote) entonces la densidad media del melocotón debe ser de 0,512 gramos por centímetro cúbico, es decir, la mitad de la del agua de mar.

Ahora bien, por otra parte, sabemos que la masa del melocotón enterito debe poder expresarse como la suma de la masa de la porción carnosa y la masa de la cavidad hueca de su interior (despreciamos el peso de James y sus acompañantes, por razones que se harán obvias más adelante), cada una de ellas con su densidad característica (la del melocotón para la primera y la del aire para la segunda) y su radio correspondiente. Dicha expresión permite relacionar el radio del hueco interior del melocotón con las densidades de la carne de éste, la del aire (0,001217 gramos por centímetro cúbico) y la densidad media obtenida en el párrafo anterior. Así, un melocotón cuyo diámetro ascendiese a 10 metros, tendría que albergar una oquedad en su interior con un diámetro de 8,12 metros, quedando únicamente una capa de carne de melocotón de tan sólo 94 centímetros de espesor. ¡Estupendo! Todo parece encajar razonablemente en las leyes de la física. Sigamos con la narración.