Rodrigo Constantino's Blog, page 426

August 8, 2011

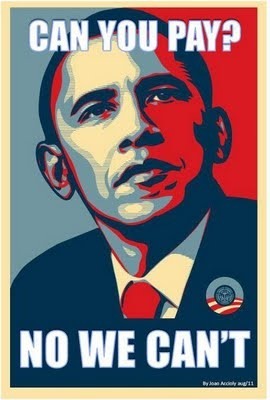

E agora, Obama?

Published on August 08, 2011 13:23

Os infortúnios da melancolia

Luiz Felipe Pondé, Folha de SP

Marquês de Sade (século 18) escreveu, entre outras obras, "Justine ou os Infortúnios da Virtude", sempre vista como uma obra erótica ou de crítica política. Mas ela é mais do que isso.

Se Sade fosse apenas um escritor "jacobino" (como fazem dele os maníacos por crítica política) ou um escritor que só fala de sexo (como fazem dele os risíveis defensores da redenção humana através de uma gozada na boca de uma assustada menina de 13 anos que engole o esperma em prantos), ele seria um escritor menor.

Não, Sade era um filósofo que achava que a natureza é má, incluindo a natureza humana e sua história. O "divino" marquês se inscreve numa tradição (dos trágicos, gnósticos, maniqueus, cátaros) que se pergunta se a natureza (ou Deus) não seria em si má, cruel e perversa. Não seria o cosmo uma câmara de torturas?

Eu, nos meus piores dias, me pergunto se essa tradição não teria razão. Guardo-a em minha alma como um veneno íntimo, uma irmã gêmea, sempre em vigília, pronto a me asfixiar de lucidez.

A marca mais "física" dessa dúvida (quanto à validade da vida e de seus infinitos rituais inúteis) é quando o corpo fica muito pesado e o próprio caminhar se torna uma tarefa impossível -como no caso da personagem melancólica Justine do novo filme de Lars von Trier, "Melancolia".

Muitos dos grandes filósofos, como Descartes, Pascal, Leibniz e Kant (entre outros) temiam que esses pessimistas tivessem razão e que o único afeto inteligente diante da vida fosse a tristeza, ou, melhor dizendo, num vocabulário filosófico elegante, a melancolia. Se os melancólicos tiverem razão, "não há esperanças para nós", como vaticina a profetisa melancólica Justine de Von Trier.

O cineasta dinamarquês vem dialogando com essa tradição há algum tempo. Sua briga não é com a sociedade apenas contemporânea (ou do "capital", como creem os ingênuos ou mal informados), sua discussão é bem mais profunda do que pensa nossa vã filosofia.

Em "Dogville", Grace (graça!), mulher linda, trabalhadora e generosa, ao final, se torna, com razão, vingativa e assassina porque os habitantes de Dogville eram como cães miseráveis. Em "Anticristo", a mãe prefere gozar a impedir que o filho pule pela janela (além de torturá-lo com pequenas coisas ao longo de sua curta vida). Ela é a testemunha encarnada de que "aqui reina o caos" e de que a "natureza é o templo de Satã".

A razão, em "Dogville", e a psicologia "científica", em "Anticristo", são objetos de ironia cruel. Em "Melancolia", o cunhado milionário da melancólica é o risível (e covarde) crente nos cálculos da ciência oficial que nega a rota de colisão entre a Terra e o gigantesco planeta chamado Melancolia.

Lars von Trier nos dá sua versão dos infortúnios de Justine. Se em Sade ela é a vítima indefesa da crueldade de uma natureza que ama torturar suas criaturas, revelando a inutilidade da virtude no mundo (lembremos que Sade usa o nome Justine como alternativa para "infortúnio"), em Von Trier ela é a vítima indefesa da melancolia porque (sempre) percebeu que "a vida na Terra é má" e condenada. Um acaso isolado e único no universo: "Estamos sós", diz a profetisa Justine.

Mesmo a comida mais gostosa revelará seu sabor verdadeiro: a substância última das coisas são as cinzas. Ao tocar o mundo com a boca, a profetisa Justine sente o "gosto" da verdade infeliz das coisas.

No filme, melancolia não é apenas o nome de uma doença, mas o nome do planeta que prova que os melancólicos são profetas.

Quando finalmente se comprova a inevitabilidade da "dança da morte" (nome dado no filme para a rota de colisão), Justine aparentemente sai da tristeza e se revela a mais corajosa das duas irmãs. Ela não se cura, o universo é que deixa de "mentir" sobre si mesmo.

Numa noite clara, ela oferece seu corpo nu ao planeta Melancolia, como uma mulher apaixonada faz para seu amante, buscando seu beijo. Uma declaração de amor à morte.

Imagine, nesta segunda-feira, por um instante, se Justine tiver razão e estivermos mesmo sós num universo feito de cinzas.

Marquês de Sade (século 18) escreveu, entre outras obras, "Justine ou os Infortúnios da Virtude", sempre vista como uma obra erótica ou de crítica política. Mas ela é mais do que isso.

Se Sade fosse apenas um escritor "jacobino" (como fazem dele os maníacos por crítica política) ou um escritor que só fala de sexo (como fazem dele os risíveis defensores da redenção humana através de uma gozada na boca de uma assustada menina de 13 anos que engole o esperma em prantos), ele seria um escritor menor.

Não, Sade era um filósofo que achava que a natureza é má, incluindo a natureza humana e sua história. O "divino" marquês se inscreve numa tradição (dos trágicos, gnósticos, maniqueus, cátaros) que se pergunta se a natureza (ou Deus) não seria em si má, cruel e perversa. Não seria o cosmo uma câmara de torturas?

Eu, nos meus piores dias, me pergunto se essa tradição não teria razão. Guardo-a em minha alma como um veneno íntimo, uma irmã gêmea, sempre em vigília, pronto a me asfixiar de lucidez.

A marca mais "física" dessa dúvida (quanto à validade da vida e de seus infinitos rituais inúteis) é quando o corpo fica muito pesado e o próprio caminhar se torna uma tarefa impossível -como no caso da personagem melancólica Justine do novo filme de Lars von Trier, "Melancolia".

Muitos dos grandes filósofos, como Descartes, Pascal, Leibniz e Kant (entre outros) temiam que esses pessimistas tivessem razão e que o único afeto inteligente diante da vida fosse a tristeza, ou, melhor dizendo, num vocabulário filosófico elegante, a melancolia. Se os melancólicos tiverem razão, "não há esperanças para nós", como vaticina a profetisa melancólica Justine de Von Trier.

O cineasta dinamarquês vem dialogando com essa tradição há algum tempo. Sua briga não é com a sociedade apenas contemporânea (ou do "capital", como creem os ingênuos ou mal informados), sua discussão é bem mais profunda do que pensa nossa vã filosofia.

Em "Dogville", Grace (graça!), mulher linda, trabalhadora e generosa, ao final, se torna, com razão, vingativa e assassina porque os habitantes de Dogville eram como cães miseráveis. Em "Anticristo", a mãe prefere gozar a impedir que o filho pule pela janela (além de torturá-lo com pequenas coisas ao longo de sua curta vida). Ela é a testemunha encarnada de que "aqui reina o caos" e de que a "natureza é o templo de Satã".

A razão, em "Dogville", e a psicologia "científica", em "Anticristo", são objetos de ironia cruel. Em "Melancolia", o cunhado milionário da melancólica é o risível (e covarde) crente nos cálculos da ciência oficial que nega a rota de colisão entre a Terra e o gigantesco planeta chamado Melancolia.

Lars von Trier nos dá sua versão dos infortúnios de Justine. Se em Sade ela é a vítima indefesa da crueldade de uma natureza que ama torturar suas criaturas, revelando a inutilidade da virtude no mundo (lembremos que Sade usa o nome Justine como alternativa para "infortúnio"), em Von Trier ela é a vítima indefesa da melancolia porque (sempre) percebeu que "a vida na Terra é má" e condenada. Um acaso isolado e único no universo: "Estamos sós", diz a profetisa Justine.

Mesmo a comida mais gostosa revelará seu sabor verdadeiro: a substância última das coisas são as cinzas. Ao tocar o mundo com a boca, a profetisa Justine sente o "gosto" da verdade infeliz das coisas.

No filme, melancolia não é apenas o nome de uma doença, mas o nome do planeta que prova que os melancólicos são profetas.

Quando finalmente se comprova a inevitabilidade da "dança da morte" (nome dado no filme para a rota de colisão), Justine aparentemente sai da tristeza e se revela a mais corajosa das duas irmãs. Ela não se cura, o universo é que deixa de "mentir" sobre si mesmo.

Numa noite clara, ela oferece seu corpo nu ao planeta Melancolia, como uma mulher apaixonada faz para seu amante, buscando seu beijo. Uma declaração de amor à morte.

Imagine, nesta segunda-feira, por um instante, se Justine tiver razão e estivermos mesmo sós num universo feito de cinzas.

Published on August 08, 2011 09:50

How to Get That AAA Rating Back

By ROBERT BARRO, WSJ

Ronald Reagan and Barack Obama have at least one similarity. They both were confronted by great economic challenges when they became president.

Mr. Reagan's immediate challenge was that inflation and interest rates were out of control. He met this great test by allying with the Federal Reserve chairman, Paul Volcker, in accomplishing a return to price stability, even through the 1982 recession when the unemployment rate hit 10.8%.

Reagan's success is not in doubt. Inflation and interest rates were reduced dramatically, and the recovery from the end of 1982 to the end of 1988 was strong and long with an average growth rate of real GDP of 4.6% per year. Moreover, Reagan focused on implementing good economic policies, not on blaming his incompetent predecessor for the terrible economy he had inherited.

Mr. Obama was equally in position to get credit for turning around a perilous economic situation that had been left by a weak predecessor. But he has pursued an array of poor economic policies, featuring the grand Keynesian experiment of sharply raising federal spending and the public debt. The results have been terrible and now, two and a half years into his administration, Mr. Obama is still blaming George W. Bush for all the problems.

Friday's downgrade of the U.S. credit rating by Standard & Poor's should have been a wake-up call to the administration. S&P is saying, accurately, that there is no coherent long-term plan in place to deal with the U.S. government's fiscal deficits.

The U.S. Treasury could have responded in two ways. First, it could have taken the downgrade as useful information and then focused on how to perform better to earn back a AAA rating. Instead, it chose to attack the rating agency as incompetent and not credible. In this respect, U.S. officials were almost as bad as Italian Prime Minister Silvio Berlusconi, who responded to warnings from S&P and Moody's about Italian government debt by launching police raids on the offices of the rating agencies in Milan last week. The U.S. Treasury's response also reminds me of Lehman Brothers blaming its financial problems in the summer of 2008 on evil financial analysts and short-sellers.

The way for the U.S. government to earn back a AAA rating is to enact a meaningful medium- and long-term plan for addressing the nation's fiscal problems. I have sketched a five-point plan that builds on ideas from the excellent 2010 report of the president's deficit commission.

First, make structural reforms to the main entitlement programs, starting with increases in ages of eligibility and a shift to an economically appropriate indexing formula. Second, lower the structure of marginal tax rates in the individual income tax. Third, in the spirit of Reagan's 1986 tax reform, pay for the rate cuts by gradually phasing out the main tax-expenditure items, including preferences for home-mortgage interest, state and local income taxes, and employee fringe benefits—not to mention eliminating ethanol subsidies. Fourth, permanently eliminate corporate and estate taxes, levies that are inefficient and raise little money.

Fifth, introduce a broad-based expenditure tax, such as a value-added tax (VAT), with a rate around 10%. The VAT's appeal to liberals can be enhanced, with some loss of economic efficiency, by exempting items such as food and housing.

I recognize that a VAT is anathema to many conservatives because it gives the government an added claim on revenues. My defense is that a VAT makes sense as part of a larger package that includes the other four points.

The loss of the U.S. government's AAA rating is a great symbolic blow, one that would cause great anguish to our first Treasury secretary, Alexander Hamilton. Frankly, the only respectable reaction by our current Treasury secretary is to fall on his sword. Then again, "the buck stops here" suggests that an even more appropriate resignation would come from our chief executive, who, by the way, is no Ronald Reagan.

Mr. Barro is a professor of economics at Harvard University and a senior fellow of Stanford's Hoover Institution.

Published on August 08, 2011 07:58

America Gets Downgraded

Editorial do WSJ

Whatever one thinks of the credit-rating agencies—and we aren't admirers—it serves no good purpose to shoot the fiscal messengers. Friday's downgrade by Standard & Poor's of U.S. long-term debt to AA+ from AAA will be the first of many such humiliations if Washington doesn't change its economic and fiscal policies.

Investors and markets—not any single company's rating—are the ultimate judge of a nation's creditworthiness. And after their performance in fanning the credit and mortgage-security mania of the last decade, S&P, Moody's and Fitch should hardly be seen as peerless oracles.

Their views are best understood as financial opinions, like newspaper editorials, and they're only considered more important because U.S. government agencies have required purchasers of securities to use their ratings. We've fought to break that protected oligopoly, even as liberals in the Senate led by Minnesota's Al Franken have tried to preserve it. Federal bank regulators have been on Mr. Franken's side in this fight, so they can blame themselves in part for S&P's continued prominence.

***

Yet is there anything that S&P said on Friday that everyone else doesn't already know? S&P essentially declared that on present trend the U.S. debt burden is unsustainable, and that the American political system seems unable to reverse that trend.

This is not news.

In that context, the Obama Administration's attempt to discredit S&P only makes the U.S. look worse—like the Europeans who also want to blame the raters for noticing the obvious. Treasury officials and chief White House economic adviser Gene Sperling denounced S&P for relying on a Congressional Budget Office scenario that overestimated the U.S. discretionary spending baseline by $300 billion through 2015 and $2 trillion through 2021.

But even adjusting for that $2 trillion would only reduce U.S. publicly held debt to 85% or so of GDP—still dangerously high. And that assumes that recently agreed upon spending caps are sustained over a decade, something which rarely happens.

We think the larger problem with S&P, Moody's and Fitch is that they make no distinction over how a nation balances its books—whether through tax increases or spending reductions. Like the International Monetary Fund, the raters care only about balance.

This takes too little account of the need for faster economic growth, which is the only real path out of a debt crisis. Britain's government has earned rater approval for its fiscal consolidation, but its increases in VAT and income tax rates are hurting its tepid recovery. Letting the credit raters dictate tax increases is the road to an austerity trap.

The real reason for White House fury at S&P is that it realizes how symbolically damaging this downgrade is to President Obama's economic record. Democrats can rail all they want about the tea party, but Republicans have controlled the House for a mere seven months. The entire GOP emphasis in those seven months—backed by the tea party—has been on reversing the historic spending damage of Mr. Obama's first two years.

The Bush Presidency and previous GOP Congresses contributed to the current problem by not insisting on domestic cuts to finance the cost of war, and by adding the prescription drug benefit without reforming Medicare. But as recently as 2008 spending was still only 20.7%, and debt held by the public was only 40.3%, of GDP.

In the name of saving the economy from panic, the White House and the Pelosi Congress then blew out the American government balance sheet. They compounded the problem of excessive private debt by adding unsustainable public debt.

They boosted federal spending to 25% of GDP in 2009, 23.8% in 2010 (as TARP repayments provided a temporary reduction in overall spending), and back nearly to 25% this fiscal year. Meanwhile, debt to GDP climbed to 53.5% in 2009, 62.2% in 2010, and is estimated to hit 72% this year—and to keep rising. These are all figures from Mr. Obama's own budget office.

Rather than change direction this year, Mr. Obama's main political focus has been to preserve those spending levels by raising taxes. His initial budget in February for fiscal 2012 proposed higher spending. He then resisted the modest spending cuts that the GOP proposed for the rest of fiscal 2011.

He responded to Paul Ryan's proposal to reform Medicare and Medicaid by calling it un-American and unworthy of debate. In the most recent budget talks, he would only consider small entitlement reforms (cuts in payments to providers) if Republicans agreed to raise taxes. He has refused even to discuss ObamaCare or serious reforms in Medicare and Social Security. Meanwhile, federal payments to individuals continue to grow as a share of all spending, as the nearby chart shows.

This is how you become the Downgrade President.

***

Despite S&P's opinion, there is no chance that America will default on its debts. The real importance of the downgrade will depend on the political reaction it inspires.

If the response is denial and blaming the credit raters, then the U.S. will continue on its current road to more downgrades and eventually to Greece. What has already become a half-decade of lost growth will turn into a lost decade or more.

If the response is to escape the debt trap by the stealth route of inflation—a path now advocated by many of the same economists who promoted the failed spending stimulus of 2009—then the U.S. could spur a dollar crisis and jeopardize its reserve currency status.

The better answer—the only road back to fiscal sanity and AAA status—is to reverse the economic policies of the late Bush and Obama years. The financial crisis followed by the Keynesian and statist revival of the last four years have brought the U.S. to this downgrade and will lead to inevitable decline. The only solution is to return to the classical, pro-growth economic ideas that have revived America at other moments of crisis.

Whatever one thinks of the credit-rating agencies—and we aren't admirers—it serves no good purpose to shoot the fiscal messengers. Friday's downgrade by Standard & Poor's of U.S. long-term debt to AA+ from AAA will be the first of many such humiliations if Washington doesn't change its economic and fiscal policies.

Investors and markets—not any single company's rating—are the ultimate judge of a nation's creditworthiness. And after their performance in fanning the credit and mortgage-security mania of the last decade, S&P, Moody's and Fitch should hardly be seen as peerless oracles.

Their views are best understood as financial opinions, like newspaper editorials, and they're only considered more important because U.S. government agencies have required purchasers of securities to use their ratings. We've fought to break that protected oligopoly, even as liberals in the Senate led by Minnesota's Al Franken have tried to preserve it. Federal bank regulators have been on Mr. Franken's side in this fight, so they can blame themselves in part for S&P's continued prominence.

***

Yet is there anything that S&P said on Friday that everyone else doesn't already know? S&P essentially declared that on present trend the U.S. debt burden is unsustainable, and that the American political system seems unable to reverse that trend.

This is not news.

In that context, the Obama Administration's attempt to discredit S&P only makes the U.S. look worse—like the Europeans who also want to blame the raters for noticing the obvious. Treasury officials and chief White House economic adviser Gene Sperling denounced S&P for relying on a Congressional Budget Office scenario that overestimated the U.S. discretionary spending baseline by $300 billion through 2015 and $2 trillion through 2021.

But even adjusting for that $2 trillion would only reduce U.S. publicly held debt to 85% or so of GDP—still dangerously high. And that assumes that recently agreed upon spending caps are sustained over a decade, something which rarely happens.

We think the larger problem with S&P, Moody's and Fitch is that they make no distinction over how a nation balances its books—whether through tax increases or spending reductions. Like the International Monetary Fund, the raters care only about balance.

This takes too little account of the need for faster economic growth, which is the only real path out of a debt crisis. Britain's government has earned rater approval for its fiscal consolidation, but its increases in VAT and income tax rates are hurting its tepid recovery. Letting the credit raters dictate tax increases is the road to an austerity trap.

The real reason for White House fury at S&P is that it realizes how symbolically damaging this downgrade is to President Obama's economic record. Democrats can rail all they want about the tea party, but Republicans have controlled the House for a mere seven months. The entire GOP emphasis in those seven months—backed by the tea party—has been on reversing the historic spending damage of Mr. Obama's first two years.

The Bush Presidency and previous GOP Congresses contributed to the current problem by not insisting on domestic cuts to finance the cost of war, and by adding the prescription drug benefit without reforming Medicare. But as recently as 2008 spending was still only 20.7%, and debt held by the public was only 40.3%, of GDP.

In the name of saving the economy from panic, the White House and the Pelosi Congress then blew out the American government balance sheet. They compounded the problem of excessive private debt by adding unsustainable public debt.

They boosted federal spending to 25% of GDP in 2009, 23.8% in 2010 (as TARP repayments provided a temporary reduction in overall spending), and back nearly to 25% this fiscal year. Meanwhile, debt to GDP climbed to 53.5% in 2009, 62.2% in 2010, and is estimated to hit 72% this year—and to keep rising. These are all figures from Mr. Obama's own budget office.

Rather than change direction this year, Mr. Obama's main political focus has been to preserve those spending levels by raising taxes. His initial budget in February for fiscal 2012 proposed higher spending. He then resisted the modest spending cuts that the GOP proposed for the rest of fiscal 2011.

He responded to Paul Ryan's proposal to reform Medicare and Medicaid by calling it un-American and unworthy of debate. In the most recent budget talks, he would only consider small entitlement reforms (cuts in payments to providers) if Republicans agreed to raise taxes. He has refused even to discuss ObamaCare or serious reforms in Medicare and Social Security. Meanwhile, federal payments to individuals continue to grow as a share of all spending, as the nearby chart shows.

This is how you become the Downgrade President.

***

Despite S&P's opinion, there is no chance that America will default on its debts. The real importance of the downgrade will depend on the political reaction it inspires.

If the response is denial and blaming the credit raters, then the U.S. will continue on its current road to more downgrades and eventually to Greece. What has already become a half-decade of lost growth will turn into a lost decade or more.

If the response is to escape the debt trap by the stealth route of inflation—a path now advocated by many of the same economists who promoted the failed spending stimulus of 2009—then the U.S. could spur a dollar crisis and jeopardize its reserve currency status.

The better answer—the only road back to fiscal sanity and AAA status—is to reverse the economic policies of the late Bush and Obama years. The financial crisis followed by the Keynesian and statist revival of the last four years have brought the U.S. to this downgrade and will lead to inevitable decline. The only solution is to return to the classical, pro-growth economic ideas that have revived America at other moments of crisis.

Published on August 08, 2011 07:37

August 6, 2011

Ideologia e literatura

Gao Xingjian - O Estado de S.Paulo

No decorrer do século 20 foram muito comuns as ocorrências nas quais a literatura foi contida, controlada, dirigida e até produzida e julgada pela ideologia. Isso não se aplicou apenas à criação literária: a história e a crítica da literatura também apresentaram muitas vezes a marca da ideologia. Poderíamos dizer que a ideologia foi o mal do século - contra o qual foi difícil imunizar-se - e, para os autores sortudos o bastante para escapar dessa doença do período, isso significou que seus escritos foram preservados, continuando merecedores de leitura em épocas posteriores.

Para que uma teoria ou ensinamento consista numa ideologia é preciso que haja uma estrutura conceitual filosófica somada à representação de uma visão de mundo que tenha como base valores correspondentes. Entre as ideologias, o marxismo sem dúvida teve a estrutura mais perfeita e a influência de maior alcance, causando um impacto profundo em gerações de intelectuais. Nem é preciso dizer que esse foi o pilar intelectual oficial dos antigos Estados comunistas, mas, durante algum tempo, foi também a principal tendência dos círculos intelectuais de esquerda de todo o mundo. Liberalismo e nacionalismo também puderam ser transformados em ideologias, e se tornaram o pensamento e os valores promovidos por partidos políticos e nações. E, no mundo intelectual - que inclui sem dúvida os domínios da literatura e da arte -, modernismo, pós-modernismo e até o chamado pós-colonialismo tinham o potencial de serem transformados em determinados juízos de valor e até em dogmas inflexíveis.

As ideologias foram inicialmente construídas com o objetivo de explicar o mundo, e também de estabelecer sistemas de valores para a sociedade humana que servissem como base razoável para as autoridades do Estado e as estruturas sociais. Se pensamos na filosofia como algo confinado ao pensamento metafísico, então a ideologia está ligada a juízos de valor a respeito da estrutura e dos muitos tipos de vantagens na sociedade. A literatura, por sua vez, é a articulação livre dos sentimentos e pensamentos dos seres humanos, transcendendo essencialmente a utilidade prática, e quando os autores seguem esta ou aquela tendência ideológica de pensamento, eles perdem sua independência de pensamento. Infelizmente, foi assim que, nos tempos modernos, a literatura perdeu com frequência sua autonomia de pensamento. Foi assim que, nos tempos modernos, a literatura muitas vezes perdeu sua autonomia e se tornou um acessório da ideologia: a literatura do século 20 deixou para trás muitas lições para todos nós.

A substituição da religião pela ideologia foi outro ato de estupidez do século 20. Sob a bandeira do racionalismo, e fazendo uso de dogmas utópicos que mudariam o mundo, um grande número de revoluções incitou a violência que trouxe consigo a loucura em massa - às vezes de alcance nacional - responsável por desastres de uma escala sem precedentes na história humana. A literatura que foi trazida para a estrutura conceitual da ideologia, promovendo a violência e a guerra, criando a idolatria a heróis e líderes e incitando ao sacrifício parece agora ter virtualmente desaparecido, mas prossegue o apelo para que a literatura se envolva ativamente. Tratar a literatura como uma ferramenta de transformação da sociedade a equipara ao exercício de pregação da ética, exceto pelo fato de a ética ter sido agora substituída pelo politicamente correto. A literatura do presente não é capaz de se libertar das amarras da ideologia com tanta facilidade, e aquilo que conhecemos como envolvimento significa o envolvimento na política real. Essa noção de literatura ainda prevalece no mundo intelectual contemporâneo.

Hoje em dia é bastante comum que os intelectuais debatam a política, mas, a não ser que a pessoa se envolva pessoalmente com a política, esse debate não costuma ser mais do que um discurso vazio de impacto mínimo na situação política e na sociedade. Além disso, a política real de hoje é a política dos partidos e, a não ser que os intelectuais se filiem a um partido político e se tornem políticos profissionais, será difícil que façam alguma diferença. Para um escritor comprometido com a literatura e ansioso por influenciar a política, a situação é duplamente difícil, e esse é o estranho dilema que a literatura enfrenta ao se envolver na política. Entretanto, a política não está preocupada com esse dilema enfrentado pelos autores, nem com a ideologia de qualquer teoria política. Caso venha à tona um conflito entre este ou aquele ismo e os interesses reais da política partidária, o partido acabará descartando a teoria, ou então os teóricos farão as revisões e reinterpretações apropriadas de acordo com as exigências da política real, o que leva a mudanças constantes naquilo que é conhecido como politicamente correto.

O autor patético - estou me referindo aqui ao autor que usa a literatura para servir à política - está preso à biga de guerra da política, não mais no controle de si mesmo, brandindo uma bandeira e gritando, mas ele perdeu a própria voz e, é claro, não deixará como legado obras que valham a pena serem lidas. Ainda mais trágico é o fato de propriedade e vida terem sido enviadas ao túmulo, destino de muitos autores revolucionários que sacrificaram a literatura em nome da revolução sob a política centralizada do comunismo. A história não chegou ao fim e, igualmente, o futuro da literatura que serve à política nos sistemas democráticos não é necessariamente maravilhoso. Além disso, a literatura não é como uma mídia e não pode ser o objeto de uma cobertura diária, e cada facção política que conte com sua própria mídia de massas para apresentar de maneira satisfatória suas visões políticas não espera que a literatura tenha algum efeito. Se a literatura participa da política, ela serve no máximo como floreio decorativo da política partidária.

Basicamente, a ideologia estabelece uma teoria para a política real, mas a teoria não determina o lucro, nem o prejuízo nem o poder comparativo real que controlam a política. Invariavelmente, a política é mais uma questão de dinâmica do que de ideologia, e pode estar correta num dia e equivocada no dia seguinte, mantendo-se sempre politicamente correta. O autor que adere a uma ideologia, ou, poderíamos dizer, que acredita num determinado ismo, descobrirá na verdade seus ideais repetidamente abandonados pela política, mas sua frustração e sensação de perda não serão fruto de erros ou defeitos na ideologia. Em vez de tentar revisar uma determinada ideologia, seria mais fácil simplesmente entregar-se ao serviço da política, sendo este o inevitável resultado do envolvimento da literatura na política. Esse tipo de literatura, é claro, perde a independência e a autonomia que são inerentes à literatura, e pertence somente ao âmbito da política partidária.

O autor - estou me referindo aqui aos autores e poetas comprometidos com a criação literária, e não com as opiniões de comentaristas políticos e colunistas de jornais que pertencem a uma profissão diferente - se vê hoje numa posição em que se torna difícil ganhar a vida. A resistência ao alinhamento político e a recusa em se curvar aos modismos e ao gosto das massas gerados pelo mercado, perseverando em vez disso na escrita literária, são coisas que devem emanar inicialmente de uma necessidade interna que exija expressão. De fato essa é na verdade a intenção original da literatura, e poderíamos dizer que assim tem sido desde a antiguidade até o presente, tanto no Oriente quanto no Ocidente. Esse tipo de literatura que transcende a ideologia e a política e transcende o benefício prático consiste num testemunho das condições existenciais da humanidade e da natureza humana.

Na época globalizada atual, os ganhos econômicos reais substituíram concretamente a ideologia ou, dito de outra forma, a ideologia tornou-se hoje um discurso vazio e antiquado, na melhor das hipóteses nada além de um cartaz enganoso no palco político, e por isso não há problema em chamar o presente de era pós-ideológica. A literatura contemporânea teve a sorte de escapar das amarras da ideologia e, se ignorar os modismos gerados pelo mercado e ousar enfrentar os genuínos problemas humanos do presente, então a literatura será salva. O que esse tipo de literatura espera do autor é a sinceridade, ou seja, que ele não evite os muitos problemas reais que afligem a sociedade humana, e é essa literatura sincera e verdadeira que os leitores de hoje desejam.

Purificação. O fim da ideologia não é o fim da literatura, e o fim da ideologia não é o fim do pensamento. O colapso de um século de utopias deveria ter ocorrido há muito tempo, e agora o empobrecimento espiritual tenta seduzir a literatura aos gritos. De fato, a literatura é incapaz de salvar o mundo, o autor não é um salvador e, além disso, o que ele precisa fazer é se livrar de tal papel imaginário, voltando a ser um indivíduo autêntico e frágil para que seja possível ter uma consciência lúcida do mundo humano.

A literatura pode ser apenas a voz do autor individual, mas, quando retratada como representante do povo ou porta-voz da nação, essa voz será certamente falsa, rouca e cansada. Da mesma maneira, o autor não é a encarnação da verdade e da dignidade, e suas fraquezas e defeitos pessoais são de fato tão grandes quanto os das pessoas comuns; aquilo que o diferencia é simplesmente o fato de ele poder purificar-se com a escrita da literatura. Além disso, o autor não é um juiz, não decide a respeito daquilo que é certo ou errado nem julga aquilo que é moral ou justo. Ele certamente não é uma espécie de super-homem e não pode substituir a Deus, mas deve-se reconhecer que o mal de época da inflação ilimitada do ego, assim como a ideologia, foi a grande febre durante algum tempo. Se o autor de hoje for capaz de abolir tais delírios pessoais, adotando uma atitude normal, observando com um olhar inteligente as muitas manifestações da vida no universo ao mesmo tempo em que disseca e analisa friamente seu próprio eu caótico, a obra produzida por sua pena será digna de leitura e releitura.

O autor é um observador da sociedade e da natureza humana. Uma vez que ele descarte o benefício prático, ponha de lado os potenciais obstáculos psicológicos e tenha um claro entendimento de si mesmo, suas observações serão incisivas e meticulosas e, sem que nenhum assunto consista num tabu, ele poderá expor e apresentar de maneira penetrante a verdadeira situação da vida humana. A literatura não se satisfaz em documentar pessoas e eventos reais, e a capacidade do autor de sondar a vida e a natureza humana deriva de suas experiências de vida. Mas ainda mais importante é a capacidade inata do autor tanto de sondar as mais distantes profundezas quanto de usar meios estéticos para relatar linguisticamente as percepções que foram despertadas ao seu redor.

O motivo pelo qual o depoimento da existência humana deixado pelo autor se mantém vívido e poderoso com o passar do tempo não se deve inteiramente à habilidade linguística, estando mais associado ao sentimento estético que o autor concede a seus personagens. Esses sentimentos não correspondem diretamente a simples juízos éticos de certo e errado, consistindo em sentimentos humanos transpostos para os personagens. É claro que esses derivam também da atitude do autor diante de seus personagens, e são precisamente esses sentimentos estéticos que fazem com que os personagens ganhem vida.

Tragédia ou comédia, ou tragédia e comédia e todas as demais emoções e desejos humanos podem ser manifestados de maneira estética. Triste ou divertido, absurdo ou hilário, nobre ou cômico são qualidades concedidas pelo autor, e essa estética intimamente associada às emoções é incomparavelmente mais rica do que a cognição racional. É isso que diferencia a literatura da filosofia. A literatura não é um acessório da ideologia e, apesar de não se propor a comentar a filosofia, ela às vezes chega a entendimentos semelhantes. Enquanto a filosofia toma por base a especulação racional pura, o conhecimento conquistado na literatura está sempre associado à sensualidade e às emoções.

Literatura e filosofia chegam cada qual a um entendimento do mundo e dos seres humanos recorrendo a meios diferentes, mas não cabe debater se uma seria superior à outra. Tanto racionalidade quanto sensualidade são caminhos necessários para a compreensão do ser humano. A literatura pode instigar nas pessoas uma reflexão profunda porque pode revelar o estranhamento e a ansiedade, a busca e a perda de rumo na vida humana com tamanha incisividade, podendo manifestar plenamente os detalhes minuciosos da natureza humana. Essa propensão a inquietar e despertar transcende o politicamente correto e os ensinamentos éticos, sendo muito superior a qualquer coisa que a análise semântica pós-moderna e os jogos de palavras possam oferecer. Mesmo que as experiências de vida do autor por trás da linguagem da literatura sejam transformadas em pensamento, este ainda terá de ser infundido com os sentimentos e percepções do autor ou dos personagens, e situações específicas na obra também precisam ser incluídas, o que faz delas mais do que a pura formulação e definição de conceitos racionais.

Há dois tipos de pensadores: um deles é o filósofo, que se apoia na especulação metafísica racional; o outro é o autor, que se vale das imagens literárias. O primeiro tipo pode ser encontrado nos grandes pensadores da Grécia Antiga, e o último pode ser encontrado nos autores das tragédias e comédias gregas da mesma época. Cada qual recorreu a métodos diferentes para proporcionar às gerações futuras o conhecimento a respeito da situação existencial humana (os dilemas, com frequência) e da natureza humana. Na Europa, durante a Idade Média, quando a escolástica sufocou o pensamento, foi do poeta Dante o entendimento do mundo e das pessoas que se revelou superior. Além disso, Shakespeare foi sem dúvida o maior pensador de sua época e, igualmente, Goethe e Kant foram brilhantes.

Hoje a maré do pensamento pós-moderno parece ter passado e, diante dessa vertiginosa época de empobrecimento espiritual, acho que as pessoas devem buscar inspiração na literatura. A crise financeira e econômica mundial projetou pela primeira vez os economistas ao palco na qualidade de pensadores, enquanto a filosofia se mantém em silêncio. Que rumo a humanidade está seguindo? Serão os seres humanos capazes de prever o futuro, ou será que um novo conjunto de utopias será estabelecido? Ou será que as cartas serão novamente embaralhadas para mais uma rodada de jogos semânticos? Seja qual for a resposta, a literatura pode sem dúvida proporcionar até certo ponto um relato da sociedade na qual as pessoas se veem envolvidas hoje.

É claro que a literatura não se resume a replicar a realidade. A literatura realista foi uma das grandes correntes literárias, e do fim do século 19 até o início do século 20 surgiram grandes números de autores talentosos e muitas obras de notável permanência. Os escritos modernistas do século 20 se voltaram para o mundo do inconsciente das pessoas, abrindo outra área para a literatura. A racionalidade não poderia oferecer respostas para o absurdo da sociedade moderna nem para as questões relacionadas ao significado da existência, e a filosofia tinha igualmente se afastado dos temas tradicionais. Sob os auspícios da ideologia, a literatura que reproduzia a realidade social se transformou em propaganda revolucionária. Sob as condições sociais atuais, será a literatura ainda capaz de refletir a realidade social? É claro que sim: trata-se apenas de uma questão de descartar os ismos, libertar-se da estrutura conceitual e dos dogmas da ideologia, afastar a pregação do politicamente correto, retornar às percepções genuínas do autor e narrar com a voz firme e independente do indivíduo. Mesmo que essa voz seja extremamente fraca ou que desagrade ao ouvinte, trata-se da verdadeira voz de uma pessoa, e isso tem valor enquanto literatura.

Independência espiritual. A literatura é a afirmação que um homem faz de sua própria existência. Apesar de o frágil indivíduo não contar com o poder de mudar o mundo, ele pode manifestar suas opiniões sempre que desejar. É relevante que o autor tenha de fato pensamentos próprios a expor, e que não se limite a meramente repetir as afirmações amplamente difundidas pelas autoridades e pela mídia. A independência espiritual do indivíduo é a própria substância da literatura, e responde pela independência e autonomia da literatura. A literatura não se associa ao poder político nem depende do mercado, consistindo num domínio de liberdade espiritual para os humanos. Apesar de não ser sagrada, ela pode ser protegida dos avanços de outros interesses, e constitui uma parte do pouco orgulho que o ser humano pode ter de si.

O homem existe em meio a todo tipo de restrição na sociedade, e a liberdade não é um direito concedido ao nascer. Um preço deve ser pago, há condições, e ela nunca veio de graça. Mas a liberdade espiritual pertence ao indivíduo, embora seja necessário que o indivíduo a escolha, e a independência e a autonomia da literatura são algo que o autor deve escolher. A liberdade espiritual enobrece os seres humanos, e consiste também num atributo da literatura.

A literatura é o despertar da consciência do indivíduo no sentido de que o autor se arma com esse conhecimento intuitivo quando observa o mundo humano ao mesmo tempo em que analisa a si mesmo. Ele infunde seu entendimento lúcido na sua obra. O entendimento único de um indivíduo em relação ao mundo é inegavelmente o desafio que a existência da entidade individual faz ao seu ambiente existencial. Portanto, o entendimento conquistado numa obra literária sempre traz a marca do autor individual. É precisamente cada uma dessas histórias individuais que faz da literatura algo interessantíssimo e insubstituível. Enquanto a especulação da filosofia se apoia no abstrato, a literatura promove um retorno à vida, às percepções das pessoas vivas e às emoções. Em outras palavras, a literatura começa em lugares que são inalcançáveis para a filosofia, e o tipo de entendimento proporcionado por ela não pode ser substituído pela filosofia.

Quando a filosofia clássica se imbuiu de conceitos e racionalidade para construir um sistema de especulação que proporcionasse ao mundo um exemplo perfeito, tudo aquilo que não pôde ser perfeitamente explicado foi deixado nas mãos de Deus. Entretanto, não há limites para aquilo que a literatura pode dizer, e ela não se apressa em se propor a definir uma certa visão de mundo. Além disso, ela sempre mantém a mente aberta e preenche a consciência das pessoas com pensamentos e infinitas emoções. Por confrontar a vida em suas infinitas variações, a literatura não termina com a morte do protagonista ou do autor, e nem com a conclusão de uma obra.

Cada autor apresenta uma visão única, mas ele não usa essa visão única para substituir os demais autores. Não é como na filosofia, na qual a crítica é a premissa para o estabelecimento de uma teoria que com frequência é promovida como única verdade correta e definitiva. Apesar de a filosofia pós-moderna defender a ambiguidade e até a eliminação do sentido, ela é independentemente disso estabelecida com base na premissa da morte de todas as filosofias predecessoras. A literatura não exclui e não abre para si um caminho por meio da crítica; em vez disso, o que ocorre é que cada pessoa apresenta o próprio discurso, coisa que possibilita uma variedade infinita.

A literatura não faz da crítica social sua missão, e não usa uma visão de mundo pré-fabricada nem um sistema de valores nela alicerçado para julgar a sociedade. Os depoimentos da literatura se valem da estética. A estética emana primariamente da natureza humana, estando intimamente associada à incorporação das influências culturais que se deu no decorrer de um extenso período da história humana. Além disso, ela transcende os tipos de linguagem, e pode ser traduzida e comunicada para todo o mundo. As emoções evocadas pela estética infundida numa obra pelo autor são poderosas, e podem encontrar eco em leitores de diferentes nacionalidades e de diferentes épocas, o que confere à literatura uma riqueza espiritual que deve ser desfrutada por toda a humanidade. Portanto, a estética que um autor infunde numa obra literária pode ser considerada um juízo definitivo que transcende os benefícios práticos, o certo e o errado, o bem e o mal, além dos costumes sociais e a época. Enquanto a obra circular pelo mundo, as pessoas continuarão a lê-la, e as sensações estéticas evocadas por esse testemunho literário transcenderão a história, sobrevivendo por muito tempo.

Estritamente falando, a era não tem significado para a literatura, apesar de cada obra de cada autor trazer até certo ponto a marca de seu tempo. Separar a literatura em diferentes períodos e diferentes ismos é tarefa dos historiadores da literatura, mas nada tem a ver com as criações do autor. O modernismo do século 20 passou a existir após o surgimento de certo número de obras que foram reunidas pelos críticos literários: essas foram classificadas em tal categoria e teorias foram estabelecidas. Isso ajudou a pesquisa literária, mas pouco teve a ver com a criação dos autores. De fato, houve autores que se gabaram de serem modernistas, mas somente depois que seus predecessores e as obras representativas tinham se tornado publicamente conhecidas, familiares, e assim a reunião sob esse rótulo criou uma tendência. O valor literário de uma obra nada tem a ver com rótulos, dependendo em vez disso do entendimento único e da apresentação estética do autor e da obra.

A modernidade foi extrapolada a partir de obras muito diferentes criadas por certo número de autores modernos, e portanto era grande a probabilidade de ela ser transformada em dogma. De fato, a modernidade que se tornou um símbolo da época após a reunião de alguns autores extraordinários e obras notáveis numa mesma categoria tinha na segunda metade do século 20 sido transformada num dogma estético ossificado. Para esse dogma era essencial a subversão, e assim foi criado um modelo para a subversão dos estilos predecessores, e a negação da negação foi vista como o princípio universal que ativava a história, tornando-se a estratégia básica do pós-modernismo. Em última análise, as origens disso estão no marxismo que foi formado pela dialética hegeliana. Quando o marxismo foi apresentado à literatura e à estética, continuar a revolução na literatura e na arte tornou-se a maneira por meio da qual a história da literatura e da arte era escrita.

Privada do rico conteúdo da natureza e das emoções humanas, a estética pós-moderna se transformou em retórica e papo furado e, com a análise semântica substituindo a estética, filosofia e literatura se transformaram em jogos linguísticos, o que levou a um desaparecimento natural do significado. Essa estratégia pós-moderna de subversão não era nem mesmo voltada contra a sociedade, e os problemas da sobrevivência e existência humana desapareceram em meio à linguagem vazia, de modo que restaram apenas símbolos vazios de uma era sem autores e desprovida de obras literárias.

A literatura se vale da linguagem, mas a linguagem da pena do autor é muito diferente dos objetivos de pesquisa de gramáticos e linguistas - e pouco tem a ver com eles. A gramática e a análise e descrição das estruturas e funções gramaticais se preocupam com o extrato mais baixo da linguagem e, independentemente disso, essas podem ser a chave de um aprendizado infinito, assim como é o caso de qualquer disciplina. Mas a gramática é muito distante da literatura. A linguagem da literatura transmite o pensamento, as emoções e o espírito dos seres humanos, e também a rica herança literária da humanidade que ela incorpora. Os autores de cada era simplesmente almejam criar novas formas de expressão e, ao fazê-lo, enriquecem a linguagem. Nesse sentido, o autor é criador e inovador na linguagem do seu povo.

Permanência. Para o autor, a literatura não se constitui em significantes, e sim em vibrantes vozes humanas que contêm cada emoção e desejo humano. Quando o autor escreve, essas vozes ganham vida no seu coração e na sua consciência. A linguagem da literatura pode ser lida em voz alta e também interpretada; ela é dinâmica e pode ganhar vida no palco para ressoar forte entre leitores e espectadores. Aquilo que o autor cria é uma linguagem que reverbera com o som - e não a linguagem à qual se referem ou podem se referir os pesquisadores linguísticos. O autor não se contenta com a linguagem empregada em obras anteriores; ele está sempre explorando novas formas de expressão para transmitir percepções recém-descobertas, e sua busca em meio ao potencial expressivo da linguagem não chegou ao fim. Esse tipo de busca não subverte os feitos de seus predecessores; é empreendido sobre os alicerces das expressões existentes.

Os sinais da época pós-moderna anunciando a morte do autor ficaram provavelmente no passado, assim com as revoluções literárias fracassaram em exterminar os autores, tendo elas mesmas se acabado. O autor e a literatura permanecem, e a história não chegou ao fim. Entretanto, o problema é simplesmente determinar como a literatura vai lidar com as condições e dilemas existenciais do homem moderno em relação à literatura. Terá o autor a coragem de apresentar a verdadeira situação do homem? Será que ele vai encontrar uma forma mais precisa de expressão literária?

O autor é o criador de gêneros literários e da linguagem literária. A literatura não é um relato dos fatos, e essa é a grande diferença entre a literatura e o registro da história. As percepções do autor, o gênero, o método de expressão e o estilo da linguagem são características que se desenvolvem simultaneamente, e todo autor realizado terá preferência por certos gêneros e estilos. Além disso, as associações e a imaginação também são infundidas numa obra. Em cada gênero, da poesia aos ensaios em prosa, da ficção ao drama, o autor ainda pode fazer descobertas, e não há padrões ossificados. As percepções estéticas que o autor deseja transmitir não podem ser dissociadas de uma forma literária específica, e uma estética que tenha como base a forma pura consiste num pensamento vazio e desprovido de sentido, sendo também assim o sentido poético da literatura.

Nesta época em que a política a tudo permeia e a lei do lucro mergulha o mundo na incalculável ganância humana, onde podemos encontrar a poesia? A beleza se tornou gradualmente uma memória distante. O homem - não estou me referindo ao conceito humanista do homem, e sim aos díspares indivíduos da sociedade que nunca antes se viram tão fragilizados ao confrontar a solidão que é a existência humana -, este indivíduo solitário, não carece de poder de pensamento: seu questionamento do significado da existência é hoje mais perspicaz do que em todos os momentos anteriores, e ele enxerga a liberdade como uma necessidade urgente. É preciso dizer que em nenhum período anterior um número tão grande de pessoas se dedicou à escrita. Nesta época de empobrecimento espiritual, a literatura se tornou algo a que as pessoas podem recorrer. Existe a esperança de que um traço de vida possa ser preservado, e isto até certo ponto mostra que a literatura não pereceu. Quanto à dúvida de quando haverá outro renascimento literário, isso só pode depender do acaso histórico, e a literatura, como o destino, é determinada por eventos díspares e ocasionais.

TRADUÇÃO A PARTIR DO INGLÊS DE AUGUSTO CALIL

No decorrer do século 20 foram muito comuns as ocorrências nas quais a literatura foi contida, controlada, dirigida e até produzida e julgada pela ideologia. Isso não se aplicou apenas à criação literária: a história e a crítica da literatura também apresentaram muitas vezes a marca da ideologia. Poderíamos dizer que a ideologia foi o mal do século - contra o qual foi difícil imunizar-se - e, para os autores sortudos o bastante para escapar dessa doença do período, isso significou que seus escritos foram preservados, continuando merecedores de leitura em épocas posteriores.

Para que uma teoria ou ensinamento consista numa ideologia é preciso que haja uma estrutura conceitual filosófica somada à representação de uma visão de mundo que tenha como base valores correspondentes. Entre as ideologias, o marxismo sem dúvida teve a estrutura mais perfeita e a influência de maior alcance, causando um impacto profundo em gerações de intelectuais. Nem é preciso dizer que esse foi o pilar intelectual oficial dos antigos Estados comunistas, mas, durante algum tempo, foi também a principal tendência dos círculos intelectuais de esquerda de todo o mundo. Liberalismo e nacionalismo também puderam ser transformados em ideologias, e se tornaram o pensamento e os valores promovidos por partidos políticos e nações. E, no mundo intelectual - que inclui sem dúvida os domínios da literatura e da arte -, modernismo, pós-modernismo e até o chamado pós-colonialismo tinham o potencial de serem transformados em determinados juízos de valor e até em dogmas inflexíveis.

As ideologias foram inicialmente construídas com o objetivo de explicar o mundo, e também de estabelecer sistemas de valores para a sociedade humana que servissem como base razoável para as autoridades do Estado e as estruturas sociais. Se pensamos na filosofia como algo confinado ao pensamento metafísico, então a ideologia está ligada a juízos de valor a respeito da estrutura e dos muitos tipos de vantagens na sociedade. A literatura, por sua vez, é a articulação livre dos sentimentos e pensamentos dos seres humanos, transcendendo essencialmente a utilidade prática, e quando os autores seguem esta ou aquela tendência ideológica de pensamento, eles perdem sua independência de pensamento. Infelizmente, foi assim que, nos tempos modernos, a literatura perdeu com frequência sua autonomia de pensamento. Foi assim que, nos tempos modernos, a literatura muitas vezes perdeu sua autonomia e se tornou um acessório da ideologia: a literatura do século 20 deixou para trás muitas lições para todos nós.

A substituição da religião pela ideologia foi outro ato de estupidez do século 20. Sob a bandeira do racionalismo, e fazendo uso de dogmas utópicos que mudariam o mundo, um grande número de revoluções incitou a violência que trouxe consigo a loucura em massa - às vezes de alcance nacional - responsável por desastres de uma escala sem precedentes na história humana. A literatura que foi trazida para a estrutura conceitual da ideologia, promovendo a violência e a guerra, criando a idolatria a heróis e líderes e incitando ao sacrifício parece agora ter virtualmente desaparecido, mas prossegue o apelo para que a literatura se envolva ativamente. Tratar a literatura como uma ferramenta de transformação da sociedade a equipara ao exercício de pregação da ética, exceto pelo fato de a ética ter sido agora substituída pelo politicamente correto. A literatura do presente não é capaz de se libertar das amarras da ideologia com tanta facilidade, e aquilo que conhecemos como envolvimento significa o envolvimento na política real. Essa noção de literatura ainda prevalece no mundo intelectual contemporâneo.

Hoje em dia é bastante comum que os intelectuais debatam a política, mas, a não ser que a pessoa se envolva pessoalmente com a política, esse debate não costuma ser mais do que um discurso vazio de impacto mínimo na situação política e na sociedade. Além disso, a política real de hoje é a política dos partidos e, a não ser que os intelectuais se filiem a um partido político e se tornem políticos profissionais, será difícil que façam alguma diferença. Para um escritor comprometido com a literatura e ansioso por influenciar a política, a situação é duplamente difícil, e esse é o estranho dilema que a literatura enfrenta ao se envolver na política. Entretanto, a política não está preocupada com esse dilema enfrentado pelos autores, nem com a ideologia de qualquer teoria política. Caso venha à tona um conflito entre este ou aquele ismo e os interesses reais da política partidária, o partido acabará descartando a teoria, ou então os teóricos farão as revisões e reinterpretações apropriadas de acordo com as exigências da política real, o que leva a mudanças constantes naquilo que é conhecido como politicamente correto.

O autor patético - estou me referindo aqui ao autor que usa a literatura para servir à política - está preso à biga de guerra da política, não mais no controle de si mesmo, brandindo uma bandeira e gritando, mas ele perdeu a própria voz e, é claro, não deixará como legado obras que valham a pena serem lidas. Ainda mais trágico é o fato de propriedade e vida terem sido enviadas ao túmulo, destino de muitos autores revolucionários que sacrificaram a literatura em nome da revolução sob a política centralizada do comunismo. A história não chegou ao fim e, igualmente, o futuro da literatura que serve à política nos sistemas democráticos não é necessariamente maravilhoso. Além disso, a literatura não é como uma mídia e não pode ser o objeto de uma cobertura diária, e cada facção política que conte com sua própria mídia de massas para apresentar de maneira satisfatória suas visões políticas não espera que a literatura tenha algum efeito. Se a literatura participa da política, ela serve no máximo como floreio decorativo da política partidária.

Basicamente, a ideologia estabelece uma teoria para a política real, mas a teoria não determina o lucro, nem o prejuízo nem o poder comparativo real que controlam a política. Invariavelmente, a política é mais uma questão de dinâmica do que de ideologia, e pode estar correta num dia e equivocada no dia seguinte, mantendo-se sempre politicamente correta. O autor que adere a uma ideologia, ou, poderíamos dizer, que acredita num determinado ismo, descobrirá na verdade seus ideais repetidamente abandonados pela política, mas sua frustração e sensação de perda não serão fruto de erros ou defeitos na ideologia. Em vez de tentar revisar uma determinada ideologia, seria mais fácil simplesmente entregar-se ao serviço da política, sendo este o inevitável resultado do envolvimento da literatura na política. Esse tipo de literatura, é claro, perde a independência e a autonomia que são inerentes à literatura, e pertence somente ao âmbito da política partidária.

O autor - estou me referindo aqui aos autores e poetas comprometidos com a criação literária, e não com as opiniões de comentaristas políticos e colunistas de jornais que pertencem a uma profissão diferente - se vê hoje numa posição em que se torna difícil ganhar a vida. A resistência ao alinhamento político e a recusa em se curvar aos modismos e ao gosto das massas gerados pelo mercado, perseverando em vez disso na escrita literária, são coisas que devem emanar inicialmente de uma necessidade interna que exija expressão. De fato essa é na verdade a intenção original da literatura, e poderíamos dizer que assim tem sido desde a antiguidade até o presente, tanto no Oriente quanto no Ocidente. Esse tipo de literatura que transcende a ideologia e a política e transcende o benefício prático consiste num testemunho das condições existenciais da humanidade e da natureza humana.

Na época globalizada atual, os ganhos econômicos reais substituíram concretamente a ideologia ou, dito de outra forma, a ideologia tornou-se hoje um discurso vazio e antiquado, na melhor das hipóteses nada além de um cartaz enganoso no palco político, e por isso não há problema em chamar o presente de era pós-ideológica. A literatura contemporânea teve a sorte de escapar das amarras da ideologia e, se ignorar os modismos gerados pelo mercado e ousar enfrentar os genuínos problemas humanos do presente, então a literatura será salva. O que esse tipo de literatura espera do autor é a sinceridade, ou seja, que ele não evite os muitos problemas reais que afligem a sociedade humana, e é essa literatura sincera e verdadeira que os leitores de hoje desejam.

Purificação. O fim da ideologia não é o fim da literatura, e o fim da ideologia não é o fim do pensamento. O colapso de um século de utopias deveria ter ocorrido há muito tempo, e agora o empobrecimento espiritual tenta seduzir a literatura aos gritos. De fato, a literatura é incapaz de salvar o mundo, o autor não é um salvador e, além disso, o que ele precisa fazer é se livrar de tal papel imaginário, voltando a ser um indivíduo autêntico e frágil para que seja possível ter uma consciência lúcida do mundo humano.

A literatura pode ser apenas a voz do autor individual, mas, quando retratada como representante do povo ou porta-voz da nação, essa voz será certamente falsa, rouca e cansada. Da mesma maneira, o autor não é a encarnação da verdade e da dignidade, e suas fraquezas e defeitos pessoais são de fato tão grandes quanto os das pessoas comuns; aquilo que o diferencia é simplesmente o fato de ele poder purificar-se com a escrita da literatura. Além disso, o autor não é um juiz, não decide a respeito daquilo que é certo ou errado nem julga aquilo que é moral ou justo. Ele certamente não é uma espécie de super-homem e não pode substituir a Deus, mas deve-se reconhecer que o mal de época da inflação ilimitada do ego, assim como a ideologia, foi a grande febre durante algum tempo. Se o autor de hoje for capaz de abolir tais delírios pessoais, adotando uma atitude normal, observando com um olhar inteligente as muitas manifestações da vida no universo ao mesmo tempo em que disseca e analisa friamente seu próprio eu caótico, a obra produzida por sua pena será digna de leitura e releitura.

O autor é um observador da sociedade e da natureza humana. Uma vez que ele descarte o benefício prático, ponha de lado os potenciais obstáculos psicológicos e tenha um claro entendimento de si mesmo, suas observações serão incisivas e meticulosas e, sem que nenhum assunto consista num tabu, ele poderá expor e apresentar de maneira penetrante a verdadeira situação da vida humana. A literatura não se satisfaz em documentar pessoas e eventos reais, e a capacidade do autor de sondar a vida e a natureza humana deriva de suas experiências de vida. Mas ainda mais importante é a capacidade inata do autor tanto de sondar as mais distantes profundezas quanto de usar meios estéticos para relatar linguisticamente as percepções que foram despertadas ao seu redor.

O motivo pelo qual o depoimento da existência humana deixado pelo autor se mantém vívido e poderoso com o passar do tempo não se deve inteiramente à habilidade linguística, estando mais associado ao sentimento estético que o autor concede a seus personagens. Esses sentimentos não correspondem diretamente a simples juízos éticos de certo e errado, consistindo em sentimentos humanos transpostos para os personagens. É claro que esses derivam também da atitude do autor diante de seus personagens, e são precisamente esses sentimentos estéticos que fazem com que os personagens ganhem vida.

Tragédia ou comédia, ou tragédia e comédia e todas as demais emoções e desejos humanos podem ser manifestados de maneira estética. Triste ou divertido, absurdo ou hilário, nobre ou cômico são qualidades concedidas pelo autor, e essa estética intimamente associada às emoções é incomparavelmente mais rica do que a cognição racional. É isso que diferencia a literatura da filosofia. A literatura não é um acessório da ideologia e, apesar de não se propor a comentar a filosofia, ela às vezes chega a entendimentos semelhantes. Enquanto a filosofia toma por base a especulação racional pura, o conhecimento conquistado na literatura está sempre associado à sensualidade e às emoções.

Literatura e filosofia chegam cada qual a um entendimento do mundo e dos seres humanos recorrendo a meios diferentes, mas não cabe debater se uma seria superior à outra. Tanto racionalidade quanto sensualidade são caminhos necessários para a compreensão do ser humano. A literatura pode instigar nas pessoas uma reflexão profunda porque pode revelar o estranhamento e a ansiedade, a busca e a perda de rumo na vida humana com tamanha incisividade, podendo manifestar plenamente os detalhes minuciosos da natureza humana. Essa propensão a inquietar e despertar transcende o politicamente correto e os ensinamentos éticos, sendo muito superior a qualquer coisa que a análise semântica pós-moderna e os jogos de palavras possam oferecer. Mesmo que as experiências de vida do autor por trás da linguagem da literatura sejam transformadas em pensamento, este ainda terá de ser infundido com os sentimentos e percepções do autor ou dos personagens, e situações específicas na obra também precisam ser incluídas, o que faz delas mais do que a pura formulação e definição de conceitos racionais.

Há dois tipos de pensadores: um deles é o filósofo, que se apoia na especulação metafísica racional; o outro é o autor, que se vale das imagens literárias. O primeiro tipo pode ser encontrado nos grandes pensadores da Grécia Antiga, e o último pode ser encontrado nos autores das tragédias e comédias gregas da mesma época. Cada qual recorreu a métodos diferentes para proporcionar às gerações futuras o conhecimento a respeito da situação existencial humana (os dilemas, com frequência) e da natureza humana. Na Europa, durante a Idade Média, quando a escolástica sufocou o pensamento, foi do poeta Dante o entendimento do mundo e das pessoas que se revelou superior. Além disso, Shakespeare foi sem dúvida o maior pensador de sua época e, igualmente, Goethe e Kant foram brilhantes.

Hoje a maré do pensamento pós-moderno parece ter passado e, diante dessa vertiginosa época de empobrecimento espiritual, acho que as pessoas devem buscar inspiração na literatura. A crise financeira e econômica mundial projetou pela primeira vez os economistas ao palco na qualidade de pensadores, enquanto a filosofia se mantém em silêncio. Que rumo a humanidade está seguindo? Serão os seres humanos capazes de prever o futuro, ou será que um novo conjunto de utopias será estabelecido? Ou será que as cartas serão novamente embaralhadas para mais uma rodada de jogos semânticos? Seja qual for a resposta, a literatura pode sem dúvida proporcionar até certo ponto um relato da sociedade na qual as pessoas se veem envolvidas hoje.

É claro que a literatura não se resume a replicar a realidade. A literatura realista foi uma das grandes correntes literárias, e do fim do século 19 até o início do século 20 surgiram grandes números de autores talentosos e muitas obras de notável permanência. Os escritos modernistas do século 20 se voltaram para o mundo do inconsciente das pessoas, abrindo outra área para a literatura. A racionalidade não poderia oferecer respostas para o absurdo da sociedade moderna nem para as questões relacionadas ao significado da existência, e a filosofia tinha igualmente se afastado dos temas tradicionais. Sob os auspícios da ideologia, a literatura que reproduzia a realidade social se transformou em propaganda revolucionária. Sob as condições sociais atuais, será a literatura ainda capaz de refletir a realidade social? É claro que sim: trata-se apenas de uma questão de descartar os ismos, libertar-se da estrutura conceitual e dos dogmas da ideologia, afastar a pregação do politicamente correto, retornar às percepções genuínas do autor e narrar com a voz firme e independente do indivíduo. Mesmo que essa voz seja extremamente fraca ou que desagrade ao ouvinte, trata-se da verdadeira voz de uma pessoa, e isso tem valor enquanto literatura.

Independência espiritual. A literatura é a afirmação que um homem faz de sua própria existência. Apesar de o frágil indivíduo não contar com o poder de mudar o mundo, ele pode manifestar suas opiniões sempre que desejar. É relevante que o autor tenha de fato pensamentos próprios a expor, e que não se limite a meramente repetir as afirmações amplamente difundidas pelas autoridades e pela mídia. A independência espiritual do indivíduo é a própria substância da literatura, e responde pela independência e autonomia da literatura. A literatura não se associa ao poder político nem depende do mercado, consistindo num domínio de liberdade espiritual para os humanos. Apesar de não ser sagrada, ela pode ser protegida dos avanços de outros interesses, e constitui uma parte do pouco orgulho que o ser humano pode ter de si.

O homem existe em meio a todo tipo de restrição na sociedade, e a liberdade não é um direito concedido ao nascer. Um preço deve ser pago, há condições, e ela nunca veio de graça. Mas a liberdade espiritual pertence ao indivíduo, embora seja necessário que o indivíduo a escolha, e a independência e a autonomia da literatura são algo que o autor deve escolher. A liberdade espiritual enobrece os seres humanos, e consiste também num atributo da literatura.

A literatura é o despertar da consciência do indivíduo no sentido de que o autor se arma com esse conhecimento intuitivo quando observa o mundo humano ao mesmo tempo em que analisa a si mesmo. Ele infunde seu entendimento lúcido na sua obra. O entendimento único de um indivíduo em relação ao mundo é inegavelmente o desafio que a existência da entidade individual faz ao seu ambiente existencial. Portanto, o entendimento conquistado numa obra literária sempre traz a marca do autor individual. É precisamente cada uma dessas histórias individuais que faz da literatura algo interessantíssimo e insubstituível. Enquanto a especulação da filosofia se apoia no abstrato, a literatura promove um retorno à vida, às percepções das pessoas vivas e às emoções. Em outras palavras, a literatura começa em lugares que são inalcançáveis para a filosofia, e o tipo de entendimento proporcionado por ela não pode ser substituído pela filosofia.

Quando a filosofia clássica se imbuiu de conceitos e racionalidade para construir um sistema de especulação que proporcionasse ao mundo um exemplo perfeito, tudo aquilo que não pôde ser perfeitamente explicado foi deixado nas mãos de Deus. Entretanto, não há limites para aquilo que a literatura pode dizer, e ela não se apressa em se propor a definir uma certa visão de mundo. Além disso, ela sempre mantém a mente aberta e preenche a consciência das pessoas com pensamentos e infinitas emoções. Por confrontar a vida em suas infinitas variações, a literatura não termina com a morte do protagonista ou do autor, e nem com a conclusão de uma obra.

Cada autor apresenta uma visão única, mas ele não usa essa visão única para substituir os demais autores. Não é como na filosofia, na qual a crítica é a premissa para o estabelecimento de uma teoria que com frequência é promovida como única verdade correta e definitiva. Apesar de a filosofia pós-moderna defender a ambiguidade e até a eliminação do sentido, ela é independentemente disso estabelecida com base na premissa da morte de todas as filosofias predecessoras. A literatura não exclui e não abre para si um caminho por meio da crítica; em vez disso, o que ocorre é que cada pessoa apresenta o próprio discurso, coisa que possibilita uma variedade infinita.

A literatura não faz da crítica social sua missão, e não usa uma visão de mundo pré-fabricada nem um sistema de valores nela alicerçado para julgar a sociedade. Os depoimentos da literatura se valem da estética. A estética emana primariamente da natureza humana, estando intimamente associada à incorporação das influências culturais que se deu no decorrer de um extenso período da história humana. Além disso, ela transcende os tipos de linguagem, e pode ser traduzida e comunicada para todo o mundo. As emoções evocadas pela estética infundida numa obra pelo autor são poderosas, e podem encontrar eco em leitores de diferentes nacionalidades e de diferentes épocas, o que confere à literatura uma riqueza espiritual que deve ser desfrutada por toda a humanidade. Portanto, a estética que um autor infunde numa obra literária pode ser considerada um juízo definitivo que transcende os benefícios práticos, o certo e o errado, o bem e o mal, além dos costumes sociais e a época. Enquanto a obra circular pelo mundo, as pessoas continuarão a lê-la, e as sensações estéticas evocadas por esse testemunho literário transcenderão a história, sobrevivendo por muito tempo.

Estritamente falando, a era não tem significado para a literatura, apesar de cada obra de cada autor trazer até certo ponto a marca de seu tempo. Separar a literatura em diferentes períodos e diferentes ismos é tarefa dos historiadores da literatura, mas nada tem a ver com as criações do autor. O modernismo do século 20 passou a existir após o surgimento de certo número de obras que foram reunidas pelos críticos literários: essas foram classificadas em tal categoria e teorias foram estabelecidas. Isso ajudou a pesquisa literária, mas pouco teve a ver com a criação dos autores. De fato, houve autores que se gabaram de serem modernistas, mas somente depois que seus predecessores e as obras representativas tinham se tornado publicamente conhecidas, familiares, e assim a reunião sob esse rótulo criou uma tendência. O valor literário de uma obra nada tem a ver com rótulos, dependendo em vez disso do entendimento único e da apresentação estética do autor e da obra.

A modernidade foi extrapolada a partir de obras muito diferentes criadas por certo número de autores modernos, e portanto era grande a probabilidade de ela ser transformada em dogma. De fato, a modernidade que se tornou um símbolo da época após a reunião de alguns autores extraordinários e obras notáveis numa mesma categoria tinha na segunda metade do século 20 sido transformada num dogma estético ossificado. Para esse dogma era essencial a subversão, e assim foi criado um modelo para a subversão dos estilos predecessores, e a negação da negação foi vista como o princípio universal que ativava a história, tornando-se a estratégia básica do pós-modernismo. Em última análise, as origens disso estão no marxismo que foi formado pela dialética hegeliana. Quando o marxismo foi apresentado à literatura e à estética, continuar a revolução na literatura e na arte tornou-se a maneira por meio da qual a história da literatura e da arte era escrita.

Privada do rico conteúdo da natureza e das emoções humanas, a estética pós-moderna se transformou em retórica e papo furado e, com a análise semântica substituindo a estética, filosofia e literatura se transformaram em jogos linguísticos, o que levou a um desaparecimento natural do significado. Essa estratégia pós-moderna de subversão não era nem mesmo voltada contra a sociedade, e os problemas da sobrevivência e existência humana desapareceram em meio à linguagem vazia, de modo que restaram apenas símbolos vazios de uma era sem autores e desprovida de obras literárias.

A literatura se vale da linguagem, mas a linguagem da pena do autor é muito diferente dos objetivos de pesquisa de gramáticos e linguistas - e pouco tem a ver com eles. A gramática e a análise e descrição das estruturas e funções gramaticais se preocupam com o extrato mais baixo da linguagem e, independentemente disso, essas podem ser a chave de um aprendizado infinito, assim como é o caso de qualquer disciplina. Mas a gramática é muito distante da literatura. A linguagem da literatura transmite o pensamento, as emoções e o espírito dos seres humanos, e também a rica herança literária da humanidade que ela incorpora. Os autores de cada era simplesmente almejam criar novas formas de expressão e, ao fazê-lo, enriquecem a linguagem. Nesse sentido, o autor é criador e inovador na linguagem do seu povo.

Permanência. Para o autor, a literatura não se constitui em significantes, e sim em vibrantes vozes humanas que contêm cada emoção e desejo humano. Quando o autor escreve, essas vozes ganham vida no seu coração e na sua consciência. A linguagem da literatura pode ser lida em voz alta e também interpretada; ela é dinâmica e pode ganhar vida no palco para ressoar forte entre leitores e espectadores. Aquilo que o autor cria é uma linguagem que reverbera com o som - e não a linguagem à qual se referem ou podem se referir os pesquisadores linguísticos. O autor não se contenta com a linguagem empregada em obras anteriores; ele está sempre explorando novas formas de expressão para transmitir percepções recém-descobertas, e sua busca em meio ao potencial expressivo da linguagem não chegou ao fim. Esse tipo de busca não subverte os feitos de seus predecessores; é empreendido sobre os alicerces das expressões existentes.

Os sinais da época pós-moderna anunciando a morte do autor ficaram provavelmente no passado, assim com as revoluções literárias fracassaram em exterminar os autores, tendo elas mesmas se acabado. O autor e a literatura permanecem, e a história não chegou ao fim. Entretanto, o problema é simplesmente determinar como a literatura vai lidar com as condições e dilemas existenciais do homem moderno em relação à literatura. Terá o autor a coragem de apresentar a verdadeira situação do homem? Será que ele vai encontrar uma forma mais precisa de expressão literária?

O autor é o criador de gêneros literários e da linguagem literária. A literatura não é um relato dos fatos, e essa é a grande diferença entre a literatura e o registro da história. As percepções do autor, o gênero, o método de expressão e o estilo da linguagem são características que se desenvolvem simultaneamente, e todo autor realizado terá preferência por certos gêneros e estilos. Além disso, as associações e a imaginação também são infundidas numa obra. Em cada gênero, da poesia aos ensaios em prosa, da ficção ao drama, o autor ainda pode fazer descobertas, e não há padrões ossificados. As percepções estéticas que o autor deseja transmitir não podem ser dissociadas de uma forma literária específica, e uma estética que tenha como base a forma pura consiste num pensamento vazio e desprovido de sentido, sendo também assim o sentido poético da literatura.