Rodrigo Constantino's Blog, page 409

October 20, 2011

Blame the Fed for the Financial Crisis

By RON PAUL, WSJ

To know what is wrong with the Federal Reserve, one must first understand the nature of money. Money is like any other good in our economy that emerges from the market to satisfy the needs and wants of consumers. Its particular usefulness is that it helps facilitate indirect exchange, making it easier for us to buy and sell goods because there is a common way of measuring their value. Money is not a government phenomenon, and it need not and should not be managed by government. When central banks like the Fed manage money they are engaging in price fixing, which leads not to prosperity but to disaster.

The Federal Reserve has caused every single boom and bust that has occurred in this country since the bank's creation in 1913. It pumps new money into the financial system to lower interest rates and spur the economy. Adding new money increases the supply of money, making the price of money over time—the interest rate—lower than the market would make it. These lower interest rates affect the allocation of resources, causing capital to be malinvested throughout the economy. So certain projects and ventures that appear profitable when funded at artificially low interest rates are not in fact the best use of those resources.

Eventually, the economic boom created by the Fed's actions is found to be unsustainable, and the bust ensues as this malinvested capital manifests itself in a surplus of capital goods, inventory overhangs, etc. Until these misdirected resources are put to a more productive use—the uses the free market actually desires—the economy stagnates.

The great contribution of the Austrian school of economics to economic theory was in its description of this business cycle: the process of booms and busts, and their origins in monetary intervention by the government in cooperation with the banking system. Yet policy makers at the Federal Reserve still fail to understand the causes of our most recent financial crisis. So they find themselves unable to come up with an adequate solution.

In many respects the governors of the Federal Reserve System and the members of the Federal Open Market Committee are like all other high-ranking powerful officials. Because they make decisions that profoundly affect the workings of the economy and because they have hundreds of bright economists working for them doing research and collecting data, they buy into the pretense of knowledge—the illusion that because they have all these resources at their fingertips they therefore have the ability to guide the economy as they see fit.

Nothing could be further from the truth. No attitude could be more destructive. What the Austrian economists Ludwig von Mises and Friedrich von Hayek victoriously asserted in the socialist calculation debate of the 1920s and 1930s—the notion that the marketplace, where people freely decide what they need and want to pay for, is the only effective way to allocate resources—may be obvious to many ordinary Americans. But it has not influenced government leaders today, who do not seem to see the importance of prices to the functioning of a market economy.

The manner of thinking of the Federal Reserve now is no different than that of the former Soviet Union, which employed hundreds of thousands of people to perform research and provide calculations in an attempt to mimic the price system of the West's (relatively) free markets. Despite the obvious lesson to be drawn from the Soviet collapse, the U.S. still has not fully absorbed it.

The Fed fails to grasp that an interest rate is a price—the price of time—and that attempting to manipulate that price is as destructive as any other government price control. It fails to see that the price of housing was artificially inflated through the Fed's monetary pumping during the early 2000s, and that the only way to restore soundness to the housing sector is to allow prices to return to sustainable market levels. Instead, the Fed's actions have had one aim—to keep prices elevated at bubble levels—thus ensuring that bad debt remains on the books and failing firms remain in business, albatrosses around the market's neck.

The Fed's quantitative easing programs increased the national debt by trillions of dollars. The debt is now so large that if the central bank begins to move away from its zero interest-rate policy, the rise in interest rates will result in the U.S. government having to pay hundreds of billions of dollars in additional interest on the national debt each year. Thus there is significant political pressure being placed on the Fed to keep interest rates low. The Fed has painted itself so far into a corner now that even if it wanted to raise interest rates, as a practical matter it might not be able to do so. But it will do something, we know, because the pressure to "just do something" often outweighs all other considerations.

What exactly the Fed will do is anyone's guess, and it is no surprise that markets continue to founder as anticipation mounts. If the Fed would stop intervening and distorting the market, and would allow the functioning of a truly free market that deals with profit and loss, our economy could recover. The continued existence of an organization that can create trillions of dollars out of thin air to purchase financial assets and prop up a fundamentally insolvent banking system is a black mark on an economy that professes to be free.

Mr. Paul, a congressman from Texas, is seeking the Republican presidential nomination.[image error]

To know what is wrong with the Federal Reserve, one must first understand the nature of money. Money is like any other good in our economy that emerges from the market to satisfy the needs and wants of consumers. Its particular usefulness is that it helps facilitate indirect exchange, making it easier for us to buy and sell goods because there is a common way of measuring their value. Money is not a government phenomenon, and it need not and should not be managed by government. When central banks like the Fed manage money they are engaging in price fixing, which leads not to prosperity but to disaster.

The Federal Reserve has caused every single boom and bust that has occurred in this country since the bank's creation in 1913. It pumps new money into the financial system to lower interest rates and spur the economy. Adding new money increases the supply of money, making the price of money over time—the interest rate—lower than the market would make it. These lower interest rates affect the allocation of resources, causing capital to be malinvested throughout the economy. So certain projects and ventures that appear profitable when funded at artificially low interest rates are not in fact the best use of those resources.

Eventually, the economic boom created by the Fed's actions is found to be unsustainable, and the bust ensues as this malinvested capital manifests itself in a surplus of capital goods, inventory overhangs, etc. Until these misdirected resources are put to a more productive use—the uses the free market actually desires—the economy stagnates.

The great contribution of the Austrian school of economics to economic theory was in its description of this business cycle: the process of booms and busts, and their origins in monetary intervention by the government in cooperation with the banking system. Yet policy makers at the Federal Reserve still fail to understand the causes of our most recent financial crisis. So they find themselves unable to come up with an adequate solution.

In many respects the governors of the Federal Reserve System and the members of the Federal Open Market Committee are like all other high-ranking powerful officials. Because they make decisions that profoundly affect the workings of the economy and because they have hundreds of bright economists working for them doing research and collecting data, they buy into the pretense of knowledge—the illusion that because they have all these resources at their fingertips they therefore have the ability to guide the economy as they see fit.

Nothing could be further from the truth. No attitude could be more destructive. What the Austrian economists Ludwig von Mises and Friedrich von Hayek victoriously asserted in the socialist calculation debate of the 1920s and 1930s—the notion that the marketplace, where people freely decide what they need and want to pay for, is the only effective way to allocate resources—may be obvious to many ordinary Americans. But it has not influenced government leaders today, who do not seem to see the importance of prices to the functioning of a market economy.

The manner of thinking of the Federal Reserve now is no different than that of the former Soviet Union, which employed hundreds of thousands of people to perform research and provide calculations in an attempt to mimic the price system of the West's (relatively) free markets. Despite the obvious lesson to be drawn from the Soviet collapse, the U.S. still has not fully absorbed it.

The Fed fails to grasp that an interest rate is a price—the price of time—and that attempting to manipulate that price is as destructive as any other government price control. It fails to see that the price of housing was artificially inflated through the Fed's monetary pumping during the early 2000s, and that the only way to restore soundness to the housing sector is to allow prices to return to sustainable market levels. Instead, the Fed's actions have had one aim—to keep prices elevated at bubble levels—thus ensuring that bad debt remains on the books and failing firms remain in business, albatrosses around the market's neck.

The Fed's quantitative easing programs increased the national debt by trillions of dollars. The debt is now so large that if the central bank begins to move away from its zero interest-rate policy, the rise in interest rates will result in the U.S. government having to pay hundreds of billions of dollars in additional interest on the national debt each year. Thus there is significant political pressure being placed on the Fed to keep interest rates low. The Fed has painted itself so far into a corner now that even if it wanted to raise interest rates, as a practical matter it might not be able to do so. But it will do something, we know, because the pressure to "just do something" often outweighs all other considerations.

What exactly the Fed will do is anyone's guess, and it is no surprise that markets continue to founder as anticipation mounts. If the Fed would stop intervening and distorting the market, and would allow the functioning of a truly free market that deals with profit and loss, our economy could recover. The continued existence of an organization that can create trillions of dollars out of thin air to purchase financial assets and prop up a fundamentally insolvent banking system is a black mark on an economy that professes to be free.

Mr. Paul, a congressman from Texas, is seeking the Republican presidential nomination.[image error]

Published on October 20, 2011 03:29

October 19, 2011

Cain's Stimulating '9-9-9' Tax Reform

By ARTHUR B. LAFFER, WSJ

It used to be that the sole purpose of the tax code was to raise the necessary funds to run government. But in today's world the tax mandate has many more facets. These include income redistribution, encouraging favored industries, and discouraging unfavorable behavior.

To make matters worse there are millions and millions of taxpayers who are highly motivated to reduce their tax liabilities. And, as those taxpayers finagle and connive to find ways around the tax code, government responds by propagating new rules, new interpretations of the code, and new taxes in a never-ending chase. In the process, we create ever-more arcane tax codes that do a poor job of achieving any of their mandates.

Republican presidential candidate Herman Cain's now famous "9-9-9" plan is his explicit proposal to right the wrongs of our federal tax code. He proposes a 9% flat-rate personal income tax with no deductions except for donations to charity; a 9% flat-rate tax on net business profits; and a new 9% national tax on retail sales.

Mr. Cain's 9-9-9 plan was designed to be what economists call "static revenue neutral," which means that if people didn't change what they do under his plan, total tax revenues would be the same as they are under our current tax code. I believe his plan would indeed be static revenue neutral, and with the boost it would give to economic growth it would bring in even more revenue than expected.

In the recent past, federal tax revenues from the personal and business income taxes, all payroll taxes, and the capital gains, gift and estate taxes have averaged $2.3 trillion, while gross domestic product has averaged about $14.5 trillion. The total revenue from these taxes as a share of gross domestic product averages around 16%. Sometimes it's a good deal higher, as in the boom of the late 1990s, and sometimes its lower, as in today's "Great Recession." But a number in the 16%-19% range is as good as you'll get under our current tax code.

By contrast, the three tax bases for Mr. Cain's 9-9-9 plan add up to about $33 trillion. But the plan exempts from any tax people below the poverty line. Using poverty tables, this exemption reduces each tax base by roughly $2.5 trillion. Thus, Mr. Cain's 9-9-9 tax base for his business tax is $9.5 trillion, for his income tax $7.7 trillion, and for his sales tax $8.3 trillion. And there you have it! Three federal taxes at 9% that would raise roughly $2.3 trillion and replace the current income tax, corporate tax, payroll tax (employer and employee), capital gains tax and estate tax.

The whole purpose of a flat tax, à la 9-9-9, is to lower marginal tax rates and simplify the tax code. With lower marginal tax rates (and boy will marginal tax rates be lower with the 9-9-9 plan), both the demand for and the supply of labor and capital will increase. Output will soar, as will jobs. Tax revenues will also increase enormously—not because tax rates have increased, but because marginal tax rates have decreased.

By making the tax codes a lot simpler, we'd allow individuals and businesses to spend a lot less on maintaining tax records; filing taxes; hiring lawyers, accountants and tax-deferral experts; and lobbying Congress. As I wrote on this page earlier this year ("The 30-Cent Tax Premium," April 18), for every dollar of business and personal income taxes paid, some 30 cents in out-of-pocket expenses also were paid to comply with the tax code. Under 9-9-9, these expenses would plummet without a penny being lost to the U.S. Treasury. It's a win-win.

A static revenue-neutral tax change requires static winners and losers. And this 9-9-9 plan has made certain that even on static terms those below the poverty line will be better off—period. Once the dynamics take hold, many of those below the poverty line will find good jobs and thus will rise above the poverty line and start paying taxes.

This is the type of tax increase I wholeheartedly support. I support collecting more in taxes from people with high incomes who choose to actually pay taxes at lower tax rates than use lawyers and accountants to avoid taxes at higher tax rates. Some tax revenues at low tax rates is a heckuva lot better than no tax revenues at high tax rates.

While the 9-9-9 plan has captured people's imaginations at this moment, it's not all that different from California Gov. Jerry Brown's 13% flat tax when he ran for president in 1992. As you may recall, he came in second behind Bill Clinton in the Democratic Party primary.

In 1986, President Reagan passed a major tax-reform bill that lowered to 28% from 50% the top marginal personal income tax rate. The Tax Reform Act of 1986 also raised the lowest marginal income tax rate to 15% from 11% and closed many loopholes, making for a flatter tax structure. Reagan's bill passed the Senate in a landslide 97-to-3 vote. Who says a flat tax can't be a bipartisan proposal?

Still, a number of my fellow economists don't like the retail sales component of the 9-9-9 plan. They argue that, once in place, the retail rate could be raised to the moon. They are correct, but what they miss is that any tax could be instituted in the future at a higher rate. If I could figure a way to stop future Congresses from ever raising taxes I'd do it every day of the week and twice on Sunday. Until then, let's not make the perfect the enemy of the good.

Mr. Laffer, chairman of Laffer Associates and the Laffer Center for Supply-Side Economics, is co-author, with Stephen Moore, of "Return to Prosperity: How America Can Regain Its Economic Superpower Status" (Threshold, 2010). [image error]

It used to be that the sole purpose of the tax code was to raise the necessary funds to run government. But in today's world the tax mandate has many more facets. These include income redistribution, encouraging favored industries, and discouraging unfavorable behavior.

To make matters worse there are millions and millions of taxpayers who are highly motivated to reduce their tax liabilities. And, as those taxpayers finagle and connive to find ways around the tax code, government responds by propagating new rules, new interpretations of the code, and new taxes in a never-ending chase. In the process, we create ever-more arcane tax codes that do a poor job of achieving any of their mandates.

Republican presidential candidate Herman Cain's now famous "9-9-9" plan is his explicit proposal to right the wrongs of our federal tax code. He proposes a 9% flat-rate personal income tax with no deductions except for donations to charity; a 9% flat-rate tax on net business profits; and a new 9% national tax on retail sales.

Mr. Cain's 9-9-9 plan was designed to be what economists call "static revenue neutral," which means that if people didn't change what they do under his plan, total tax revenues would be the same as they are under our current tax code. I believe his plan would indeed be static revenue neutral, and with the boost it would give to economic growth it would bring in even more revenue than expected.

In the recent past, federal tax revenues from the personal and business income taxes, all payroll taxes, and the capital gains, gift and estate taxes have averaged $2.3 trillion, while gross domestic product has averaged about $14.5 trillion. The total revenue from these taxes as a share of gross domestic product averages around 16%. Sometimes it's a good deal higher, as in the boom of the late 1990s, and sometimes its lower, as in today's "Great Recession." But a number in the 16%-19% range is as good as you'll get under our current tax code.

By contrast, the three tax bases for Mr. Cain's 9-9-9 plan add up to about $33 trillion. But the plan exempts from any tax people below the poverty line. Using poverty tables, this exemption reduces each tax base by roughly $2.5 trillion. Thus, Mr. Cain's 9-9-9 tax base for his business tax is $9.5 trillion, for his income tax $7.7 trillion, and for his sales tax $8.3 trillion. And there you have it! Three federal taxes at 9% that would raise roughly $2.3 trillion and replace the current income tax, corporate tax, payroll tax (employer and employee), capital gains tax and estate tax.

The whole purpose of a flat tax, à la 9-9-9, is to lower marginal tax rates and simplify the tax code. With lower marginal tax rates (and boy will marginal tax rates be lower with the 9-9-9 plan), both the demand for and the supply of labor and capital will increase. Output will soar, as will jobs. Tax revenues will also increase enormously—not because tax rates have increased, but because marginal tax rates have decreased.

By making the tax codes a lot simpler, we'd allow individuals and businesses to spend a lot less on maintaining tax records; filing taxes; hiring lawyers, accountants and tax-deferral experts; and lobbying Congress. As I wrote on this page earlier this year ("The 30-Cent Tax Premium," April 18), for every dollar of business and personal income taxes paid, some 30 cents in out-of-pocket expenses also were paid to comply with the tax code. Under 9-9-9, these expenses would plummet without a penny being lost to the U.S. Treasury. It's a win-win.

A static revenue-neutral tax change requires static winners and losers. And this 9-9-9 plan has made certain that even on static terms those below the poverty line will be better off—period. Once the dynamics take hold, many of those below the poverty line will find good jobs and thus will rise above the poverty line and start paying taxes.

This is the type of tax increase I wholeheartedly support. I support collecting more in taxes from people with high incomes who choose to actually pay taxes at lower tax rates than use lawyers and accountants to avoid taxes at higher tax rates. Some tax revenues at low tax rates is a heckuva lot better than no tax revenues at high tax rates.

While the 9-9-9 plan has captured people's imaginations at this moment, it's not all that different from California Gov. Jerry Brown's 13% flat tax when he ran for president in 1992. As you may recall, he came in second behind Bill Clinton in the Democratic Party primary.

In 1986, President Reagan passed a major tax-reform bill that lowered to 28% from 50% the top marginal personal income tax rate. The Tax Reform Act of 1986 also raised the lowest marginal income tax rate to 15% from 11% and closed many loopholes, making for a flatter tax structure. Reagan's bill passed the Senate in a landslide 97-to-3 vote. Who says a flat tax can't be a bipartisan proposal?

Still, a number of my fellow economists don't like the retail sales component of the 9-9-9 plan. They argue that, once in place, the retail rate could be raised to the moon. They are correct, but what they miss is that any tax could be instituted in the future at a higher rate. If I could figure a way to stop future Congresses from ever raising taxes I'd do it every day of the week and twice on Sunday. Until then, let's not make the perfect the enemy of the good.

Mr. Laffer, chairman of Laffer Associates and the Laffer Center for Supply-Side Economics, is co-author, with Stephen Moore, of "Return to Prosperity: How America Can Regain Its Economic Superpower Status" (Threshold, 2010). [image error]

Published on October 19, 2011 04:37

October 18, 2011

Profissão: Petralha Virtual

Vídeo onde comento o anúncio oficial do PT, que vai passar a treinar vagabundos para espalharem mentiras pelas redes sociais.[image error]

Published on October 18, 2011 15:22

A New Spending Record

Editorial do WSJ

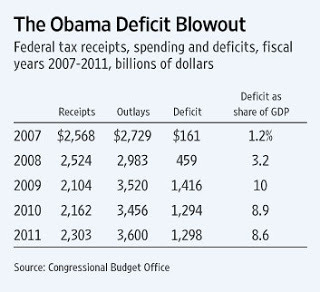

Maybe it's a sign of the tumultuous times, but the federal government recently wrapped up its biggest spending year, and its second biggest annual budget deficit, and almost nobody noticed. Is it rude to mention this?

The Congressional Budget Office recently finished tallying the revenue and spending figures for fiscal 2011, which ended September 30, and no wonder no one in Washington is crowing. The political class might have its political pretense blown. This is said to be a new age of fiscal austerity, yet the government had its best year ever, spending a cool $3.6 trillion. That beat the $3.52 trillion posted in 2009, when the feds famously began their attempt to spend America back to prosperity.

What happened to all of those horrifying spending cuts? Good question. CBO says that overall outlays rose 4.2% from 2010 (1.8% adjusted for timing shifts), when spending fell slightly from 2009. Defense spending rose only 1.2% on a calendar-adjusted basis, and Medicaid only 0.9%, but Medicare spending rose 3.9% and interest payments by 16.7%.

The bigger point: Government austerity is a myth.

In somewhat better news, federal receipts grew by 6.5% in fiscal 2011, including a 21.6% gain in individual income tax revenues. The overall revenue gain would have been even larger without the cost of the temporary payroll tax cut, which contributed to a 5.3% decline in social insurance revenues but didn't reduce the jobless rate.

The nearby table shows the budget trend over the last five years, and it underscores the dramatic negative turn since the Obama Presidency began. The budget deficit increased slightly in fiscal 2011 from a year earlier, to $1.298 trillion. That was down slightly as a share of GDP to 8.6%, but as CBO deadpans, this was still "greater than in any other year since 1945."

Mull over that one. The Obama years have racked up the three largest deficits, both in absolute amounts and as a share of GDP, since Hitler still terrorized Europe. Some increase in deficits was inevitable given the recession, but to have deficits of nearly $1.3 trillion two years into a purported economic recovery simply hasn't happened in modern U.S. history. Yet President Obama fiercely resisted even the token spending cuts for fiscal 2011 pressed by House Republicans earlier this year.

The table also shows how close the federal budget was to balance as recently as fiscal 2007, with a deficit as low as $161 billion, or 1.2% of GDP. Those are the numbers to point to the next time someone says that the Bush tax rates are the main cause of our current fiscal woes.

Under those same tax rates in 2007, the government raised $2.57 trillion in revenue but it spent only $2.73 trillion. Four years later, the government raised $265 billion less thanks to the tepid recovery, but it spent nearly $900 billion more thanks to the never-ending Washington stimulus.

The lesson for Congress's super committee contemplating fiscal reform is that faster economic growth and spending restraint are the keys to reducing deficits. Higher taxes will hurt growth and feed a Washington spending appetite that is as voracious as ever, despite the claims of political sacrifice.[image error]

Published on October 18, 2011 09:20

Civilização e barbárie

João Pereira Coutinho, Folha de SP

Será legítimo que o Estado destrua a liberdade individual para recriar uma natureza humana benigna?

Stanley Kubrick vem a São Paulo. Não o Kubrick real, morto em 1999 para prejuízo de todos os artistas e aficionados. Falo de uma das suas criações, "Laranja Mecânica" (1971), em cópia restaurada para a 35ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. É nesses momentos que uma pessoa lamenta sinceramente estar na Europa.

"Laranja Mecânica" foi o primeiro filme "adulto" a que assisti na vida, sem vigilância paternal. Foi uma bela iniciação à filosofia política, e relembro cada fotograma como se tivesse sido ontem. Sobretudo o rosto de Alex, espantoso Malcolm McDowell, que mais tarde reencontrei, ou redescobri, nos filmes de Lindsay Anderson ou Paul Schrader. Mas divago.

Alex era o rosto do mal. Do mal puro, perverso, sem justificação "médica" ou "sociológica" possível. Ele vagueia pelas ruas e, ao som de Beethoven, seu herói romântico, espanca e estupra. A moralidade judaico-cristã não existe para Alex. Ou só existe para ser quebrada. Alex destrói porque pode. Destrói porque gosta.

Foi a violência de "Laranja Mecânica" que me impressionou. Mas não apenas a violência de Alex: gráfica, óbvia, caricatural, dir-se-ia até musical -a sequência em que Alex espanca mais uma vítima ao mesmo tempo em que canta (e dança) "Singin' in the Rain" rivaliza em vitalidade com Gene Kelly no filme "Cantando na Chuva" (1952).

A grande violência do filme vem a seguir: quando Alex, finalmente capturado, é submetido a uma terapia radical destinada a extirpar os seus instintos destrutivos e antissociais.

Quem viu não esquece: uma série de imagens projetadas na tela da prisão -imagens torpes, insuportáveis- que Alex consome de olhos abertos, bem abertos, forçadamente abertos. Ele, a violência em pessoa, não suporta o excesso de violência que é obrigado a tragar durante horas e horas de tortura e imobilidade.

No fim do ordálio, Alex é um caso de "sucesso": uma espécie de lobotomizado social, pronto para ser posto em liberdade. Ou, pelo menos, nós acreditamos que sim.

Só mais tarde li o romance de Anthony Burgess (razoável) e as entrevistas (excelentes) do criador sobre a criatura. Admito: Burgess pode ser um inestimável fanfarrão e, segundo o seu biógrafo, Roger Lewis, um plagiário incorrigível.

Mas as inquietações de "Laranja Mecânica" permanecem vivas: será legítimo que o Estado destrua a liberdade individual para recriar uma natureza humana benigna?

Em teoria, talvez o programa seja apelativo: quem, em juízo perfeito, não gostaria de viver numa sociedade onde os criminosos são "reciclados" e, após terapia de choque, regressam ao mundo mais inofensivos que um cordeirinho?

Burgess entende o apelo. Kubrick também. Mas em "Laranja Mecânica" confrontamo-nos de imediato com as limitações desse programa.

Para começar, ele é ilusório: a natureza humana é insondável, e a violência que existe nos homens fará sempre parte da sua imperfeita condição. Podemos disfarçar, ou reprimir, essa violência. Ela não ficará adormecida por muito tempo.

Mas, mesmo que esse programa fosse possível e eficaz, existe uma segunda limitação: ele acabaria por destruir o sentido moral mais básico das sociedades humanas onde vivemos.

O que define um agente moral, pergunta Burgess? A resposta é clássica: o seu livre-arbítrio. Noções de "culpa" ou "responsabilidade" só existem porque existe a ideia prévia de que não somos marionetes. Somos agentes autônomos, responsáveis pelos nossos atos. É por esses atos que devemos ser julgados.

Depois da "reeducação", Alex pode sorrir, falar, caminhar. Ele parece um ser humano.

Mas nós sabemos que ele não é mais um ser humano. E não é porque aquilo que nos define -a possibilidade de escolhermos, e mesmo de escolhermos erradamente- foi amputado no laboratório. Alex é essa marionete. Um mero cachorro amestrado.

Assistindo a "Laranja Mecânica", entendemos que há crimes de Estado tão grotescos e imperdoáveis como os solitários crimes de Alex.

E entendemos também como o equilíbrio entre a civilização e a barbárie é frágil. Tão frágil que, por vezes, esses dois extremos trocam de lugar.[image error]

Será legítimo que o Estado destrua a liberdade individual para recriar uma natureza humana benigna?

Stanley Kubrick vem a São Paulo. Não o Kubrick real, morto em 1999 para prejuízo de todos os artistas e aficionados. Falo de uma das suas criações, "Laranja Mecânica" (1971), em cópia restaurada para a 35ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. É nesses momentos que uma pessoa lamenta sinceramente estar na Europa.

"Laranja Mecânica" foi o primeiro filme "adulto" a que assisti na vida, sem vigilância paternal. Foi uma bela iniciação à filosofia política, e relembro cada fotograma como se tivesse sido ontem. Sobretudo o rosto de Alex, espantoso Malcolm McDowell, que mais tarde reencontrei, ou redescobri, nos filmes de Lindsay Anderson ou Paul Schrader. Mas divago.

Alex era o rosto do mal. Do mal puro, perverso, sem justificação "médica" ou "sociológica" possível. Ele vagueia pelas ruas e, ao som de Beethoven, seu herói romântico, espanca e estupra. A moralidade judaico-cristã não existe para Alex. Ou só existe para ser quebrada. Alex destrói porque pode. Destrói porque gosta.

Foi a violência de "Laranja Mecânica" que me impressionou. Mas não apenas a violência de Alex: gráfica, óbvia, caricatural, dir-se-ia até musical -a sequência em que Alex espanca mais uma vítima ao mesmo tempo em que canta (e dança) "Singin' in the Rain" rivaliza em vitalidade com Gene Kelly no filme "Cantando na Chuva" (1952).

A grande violência do filme vem a seguir: quando Alex, finalmente capturado, é submetido a uma terapia radical destinada a extirpar os seus instintos destrutivos e antissociais.

Quem viu não esquece: uma série de imagens projetadas na tela da prisão -imagens torpes, insuportáveis- que Alex consome de olhos abertos, bem abertos, forçadamente abertos. Ele, a violência em pessoa, não suporta o excesso de violência que é obrigado a tragar durante horas e horas de tortura e imobilidade.

No fim do ordálio, Alex é um caso de "sucesso": uma espécie de lobotomizado social, pronto para ser posto em liberdade. Ou, pelo menos, nós acreditamos que sim.

Só mais tarde li o romance de Anthony Burgess (razoável) e as entrevistas (excelentes) do criador sobre a criatura. Admito: Burgess pode ser um inestimável fanfarrão e, segundo o seu biógrafo, Roger Lewis, um plagiário incorrigível.

Mas as inquietações de "Laranja Mecânica" permanecem vivas: será legítimo que o Estado destrua a liberdade individual para recriar uma natureza humana benigna?

Em teoria, talvez o programa seja apelativo: quem, em juízo perfeito, não gostaria de viver numa sociedade onde os criminosos são "reciclados" e, após terapia de choque, regressam ao mundo mais inofensivos que um cordeirinho?

Burgess entende o apelo. Kubrick também. Mas em "Laranja Mecânica" confrontamo-nos de imediato com as limitações desse programa.

Para começar, ele é ilusório: a natureza humana é insondável, e a violência que existe nos homens fará sempre parte da sua imperfeita condição. Podemos disfarçar, ou reprimir, essa violência. Ela não ficará adormecida por muito tempo.

Mas, mesmo que esse programa fosse possível e eficaz, existe uma segunda limitação: ele acabaria por destruir o sentido moral mais básico das sociedades humanas onde vivemos.

O que define um agente moral, pergunta Burgess? A resposta é clássica: o seu livre-arbítrio. Noções de "culpa" ou "responsabilidade" só existem porque existe a ideia prévia de que não somos marionetes. Somos agentes autônomos, responsáveis pelos nossos atos. É por esses atos que devemos ser julgados.

Depois da "reeducação", Alex pode sorrir, falar, caminhar. Ele parece um ser humano.

Mas nós sabemos que ele não é mais um ser humano. E não é porque aquilo que nos define -a possibilidade de escolhermos, e mesmo de escolhermos erradamente- foi amputado no laboratório. Alex é essa marionete. Um mero cachorro amestrado.

Assistindo a "Laranja Mecânica", entendemos que há crimes de Estado tão grotescos e imperdoáveis como os solitários crimes de Alex.

E entendemos também como o equilíbrio entre a civilização e a barbárie é frágil. Tão frágil que, por vezes, esses dois extremos trocam de lugar.[image error]

Published on October 18, 2011 07:07

Inovação e progresso

Rodrigo Constantino, O GLOBO

Há exatos 80 anos morria Thomas Edison, um dos ícones da revolução tecnológica. Entre suas principais invenções, encontra-se a lâmpada elétrica, o gramofone e o cinescópio. Edison é considerado um dos inventores mais prolíficos de seu tempo, tendo registrado mais de duas mil patentes. A data é propícia, portanto, para a reflexão acerca de quais são as principais causas do progresso tecnológico.

Como reconhecia o próprio Edison, "A genialidade é 1% inspiração e 99% transpiração". Steve Jobs, que faleceu recentemente, é outra prova disso. Ele trabalhava duro, era persistente, acreditava no que fazia e estava mais preocupado com a jornada em si do que com o destino final. A Apple e a Pixar são empresas inovadoras em suas respectivas áreas, que contribuíram para um mundo melhor. A filantropia de Jobs foi sua própria empresa. Ele mereceu cada centavo de sua fortuna.

Jobs nunca fez o que fez pelo dinheiro; este foi um subproduto de sua paixão. Por isso o sucesso. Ele perguntava: "Quem agüenta a barra se não for movido por amor?". No âmbito individual, portanto, a inovação depende da centelha criativa de alguns indivíduos diferenciados, que enfrentam desafios árduos para romper com o status quo e deixar seu legado à humanidade.

Mas, e no campo coletivo? Se estas inovações fantásticas dependessem somente do indivíduo, então seria razoável supor que há uma distribuição aleatória entre os diferentes países. Não é o caso. Os EUA, por exemplo, dominam o mercado de patentes. A lista de inovações que marcaram a era moderna aponta com claro viés para os anglo-saxões. Alguns exemplos ilustram isso.

Em 1802, corria nos trilhos do País de Gales a primeira locomotiva a vapor. Em 1818, cruzava os mares do mundo o primeiro barco a vapor construído pelo americano Moses Rogers. Henry Ford massificou a indústria automotiva em 1908. O motor a jato foi uma invenção de um piloto da Royal Air Force inglesa, em 1930. O primeiro jato que inaugurou vôos comerciais foi o americano Boeing 707.

O ar condicionado foi uma criação de Willis Carrier em Nova Iorque. As máquinas de lavar roupa e louça também foram inventadas nos EUA. O aspirador de pó elétrico foi criado em Londres.

No setor de saúde ocorre o mesmo fenômeno. A vacinação foi aplicada pela primeira vez em Massachusetts. A anestesia geral seria testada pela primeira vez nos EUA em 1842. Em 1943, no estado americano de Illinois, finalmente foi resolvido o problema da curta duração da penicilina. No final do século 20, a americana Pfizer presentearia a humanidade com seu Viagra.

Eu poderia continuar com vários outros exemplos, mas acredito que o ponto está claro: o mundo, tal qual o conhecemos, com um conforto material impensável para o mais rico dos nobres medievais, foi obra de uma minoria, em poucos países. A pergunta-chave, aqui, é justamente o porquê disso.

Praticamente todas as importantes inovações modernas ocorreram em países capitalistas com sólido respeito à liberdade individual. O economista Mises dizia: "Só uma pequena minoria faz uso da liberdade de criação artística e científica, mas todos se beneficiam dela". Eis o primeiro pilar necessário: um arcabouço institucional e cultural que estimule a meritocracia individual.

Somente quando o sucesso for visto como louvável, e não um pecado, haverá tolerância para as desigualdades inerentes ao progresso. Nem todos possuem as mesmas habilidades e dons. O respeito ao lucro e à propriedade privada, portanto, são fundamentais. O império da lei também, para preservar as recompensas das criações.

Um mercado financeiro desenvolvido é necessário, pois é a fonte do capital de risco para as novas empreitadas. Basta pensar na quantidade de empresas que nasceram em garagens na Califórnia, e se tornaram gigantes graças ao acesso a este capital. A "destruição criadora" é crucial: os ineficientes devem ir à bancarrota.

O capitalismo liberal é claramente o melhor sistema para prover inovações tecnológicas, inclusive no campo da saúde. Nem os mais jurássicos esquerdistas conseguem resistir aos seus produtos. Já o socialismo "igualitário", sob o manto da retórica altruísta, conseguiu produzir apenas miséria, escravidão e fuzis. Muitos fuzis.

Gostaria de destacar outro ponto: é a mente humana, não o trabalho braçal, o grande responsável por este avanço tecnológico. Como disse um dos personagens de Ayn Rand: "Tente obter alimentos usando apenas movimentos físicos, e descobrirá que a mente do homem é a origem de todos os produtos e de toda a riqueza que já houve na terra".[image error]

Há exatos 80 anos morria Thomas Edison, um dos ícones da revolução tecnológica. Entre suas principais invenções, encontra-se a lâmpada elétrica, o gramofone e o cinescópio. Edison é considerado um dos inventores mais prolíficos de seu tempo, tendo registrado mais de duas mil patentes. A data é propícia, portanto, para a reflexão acerca de quais são as principais causas do progresso tecnológico.

Como reconhecia o próprio Edison, "A genialidade é 1% inspiração e 99% transpiração". Steve Jobs, que faleceu recentemente, é outra prova disso. Ele trabalhava duro, era persistente, acreditava no que fazia e estava mais preocupado com a jornada em si do que com o destino final. A Apple e a Pixar são empresas inovadoras em suas respectivas áreas, que contribuíram para um mundo melhor. A filantropia de Jobs foi sua própria empresa. Ele mereceu cada centavo de sua fortuna.

Jobs nunca fez o que fez pelo dinheiro; este foi um subproduto de sua paixão. Por isso o sucesso. Ele perguntava: "Quem agüenta a barra se não for movido por amor?". No âmbito individual, portanto, a inovação depende da centelha criativa de alguns indivíduos diferenciados, que enfrentam desafios árduos para romper com o status quo e deixar seu legado à humanidade.

Mas, e no campo coletivo? Se estas inovações fantásticas dependessem somente do indivíduo, então seria razoável supor que há uma distribuição aleatória entre os diferentes países. Não é o caso. Os EUA, por exemplo, dominam o mercado de patentes. A lista de inovações que marcaram a era moderna aponta com claro viés para os anglo-saxões. Alguns exemplos ilustram isso.

Em 1802, corria nos trilhos do País de Gales a primeira locomotiva a vapor. Em 1818, cruzava os mares do mundo o primeiro barco a vapor construído pelo americano Moses Rogers. Henry Ford massificou a indústria automotiva em 1908. O motor a jato foi uma invenção de um piloto da Royal Air Force inglesa, em 1930. O primeiro jato que inaugurou vôos comerciais foi o americano Boeing 707.

O ar condicionado foi uma criação de Willis Carrier em Nova Iorque. As máquinas de lavar roupa e louça também foram inventadas nos EUA. O aspirador de pó elétrico foi criado em Londres.

No setor de saúde ocorre o mesmo fenômeno. A vacinação foi aplicada pela primeira vez em Massachusetts. A anestesia geral seria testada pela primeira vez nos EUA em 1842. Em 1943, no estado americano de Illinois, finalmente foi resolvido o problema da curta duração da penicilina. No final do século 20, a americana Pfizer presentearia a humanidade com seu Viagra.

Eu poderia continuar com vários outros exemplos, mas acredito que o ponto está claro: o mundo, tal qual o conhecemos, com um conforto material impensável para o mais rico dos nobres medievais, foi obra de uma minoria, em poucos países. A pergunta-chave, aqui, é justamente o porquê disso.

Praticamente todas as importantes inovações modernas ocorreram em países capitalistas com sólido respeito à liberdade individual. O economista Mises dizia: "Só uma pequena minoria faz uso da liberdade de criação artística e científica, mas todos se beneficiam dela". Eis o primeiro pilar necessário: um arcabouço institucional e cultural que estimule a meritocracia individual.

Somente quando o sucesso for visto como louvável, e não um pecado, haverá tolerância para as desigualdades inerentes ao progresso. Nem todos possuem as mesmas habilidades e dons. O respeito ao lucro e à propriedade privada, portanto, são fundamentais. O império da lei também, para preservar as recompensas das criações.

Um mercado financeiro desenvolvido é necessário, pois é a fonte do capital de risco para as novas empreitadas. Basta pensar na quantidade de empresas que nasceram em garagens na Califórnia, e se tornaram gigantes graças ao acesso a este capital. A "destruição criadora" é crucial: os ineficientes devem ir à bancarrota.

O capitalismo liberal é claramente o melhor sistema para prover inovações tecnológicas, inclusive no campo da saúde. Nem os mais jurássicos esquerdistas conseguem resistir aos seus produtos. Já o socialismo "igualitário", sob o manto da retórica altruísta, conseguiu produzir apenas miséria, escravidão e fuzis. Muitos fuzis.

Gostaria de destacar outro ponto: é a mente humana, não o trabalho braçal, o grande responsável por este avanço tecnológico. Como disse um dos personagens de Ayn Rand: "Tente obter alimentos usando apenas movimentos físicos, e descobrirá que a mente do homem é a origem de todos os produtos e de toda a riqueza que já houve na terra".[image error]

Published on October 18, 2011 04:26

De volta à Idade Média?

[image error]

Roberto Fendt, Diário do Comércio

Recebo de um amigo a foto acima, onde no cartaz se lê: 1. Pelo

fim de dinheiro lastreado em dívidas; 2. Pelo fim do sistema de

reservas fracionárias (dos bancos) e das taxas de juros compostas; 3.

Pelo fim do Fed (Federal Reserve), o banco central dos Estados Unidos.

O cartaz pode ter sido exibido na manifestação Occupy Wall Street

(Ocupar Wall Street) ou em qualquer outra cidade dos EUA. Suas

propostas são radicais e espelham bem o que pensa uma parcela da

população dos Estados Unidos com relação a seus bancos. Caso as

sugestões fossem postas em prática nos Estados Unidos, que tipo de

sistema monetário resultaria e quais suas consequências para a

economia do país?

Chamamos de "dinheiro" tudo aquilo que é geralmente aceito como

pagamento por bens e serviços que compramos e como quitação de débitos

em que incorremos. O papel-moeda que levamos no bolso atende a esse

requisito. Os depósitos bancários que movimentamos por cheques (quase

sempre) também o atendem.

Há muitas formas de criar-se um depósito bancário. Uma delas consiste

em levar-se papel moeda ao banco e transformá-lo em um depósito. Outra

consiste na emissão, pelo banco, de um certificado de depósito

bancário (CDB). Nessa modalidade, eu empresto ao banco minha poupança

e recebo juros (compostos) pela minha aplicação. Mas um depósito

também é criado quando o banco desconta uma duplicata de um cliente e

deposita o saldo líquido da operação na conta do cliente.

Entendo que é esse último tipo de criação de depósitos que o autor do

cartaz combate. Para dar um fim ao "dinheiro lastreado em dívidas" é

necessário proibir que os bancos criem depósitos a partir de

empréstimos a seus clientes. Esse método de aumentar a quantidade de

dinheiro na economia está indissoluvelmente ligado às "reservas

fracionárias".

Pouca gente se dá conta que os bancos não guardam a totalidade do

dinheiro que lá foi depositado, embora o saldo existente um depósito à

vista, como o nome indica, possa ser sacado pelo depositante a

qualquer tempo.

De fato, os bancos mantêm como reserva apenas uma fração do total de

seus depósitos (daí o sistema de reservas "fracionárias"), emprestando

o restante a outros clientes que demandam crédito. E os bancos mantêm

apenas essa fração por saberem que os depositantes não retiram

imediatamente e pelo total o valor de seus depósitos.

Eliminar o sistema de reservas fracionárias implica em uma redução

drástica no valor dos empréstimos que movimentam a produção e o

comércio de um país.

Quanto às taxas de juros compostas, muitas pessoas ficam revoltadas

com o fato dos bancos ganharem juros sobre juros quando os empréstimos

são feitos com taxas de juros compostas. Essas mesmas pessoas talvez

não se dêem conta que suas aplicações financeiras são também

remuneradas por taxas de juros compostas, já que a reaplicação dos

recursos investidos (em uma caderneta de poupança, por exemplo)

implica em ganhar-se juros sobre juros.

A última exigência dos que protestam contra o sistema bancário, o fim

do banco central dos EUA, é coerente com as duas primeiras

proposições. Se os bancos forem proibidos de criar depósitos em suas

operações de crédito, ficariam restritos a emprestar apenas o seu

capital e o que captassem das poupanças da população através da

colocação de títulos, como os CDBs. Nessa circunstância, não haveria

necessidade de bancos centrais com todas as funções que hoje

desempenham.

Não haveria problemas sistémicos como os que hoje nos ameaçam, já que

os bancos não estariam criando depósitos, a forma principal do

dinheiro que utilizamos. A quebra de um banco seria um fenómeno

isolado e não criaria problemas para os demais.

Não sei quem escreveu o cartaz, nem sua corrente ideológica. Imagino

que talvez seja alguém de esquerda, protestando em uma das muitas

manifestações que estão ocorrendo nos centros financeiros dos EUA.

Mas não deixa de ser curioso, se a pessoa for de fato de esquerda, que

as propostas contidas no cartaz foram encampadas por alguns dos mais

radicais economistas da chamada "direita". Um desses, Murray Rothbard,

considerava o sistema bancário baseado em reservas fracionárias "uma

fraude", justamente por basear-se em reservas fracionárias.

Quem sabe, talvez esse mesmo conceito seja partilhado por alguns dos

protagonistas do Tea Party. De qualquer forma, numa sociedade baseada

na divisão do trabalho e em que poupadores e investidores são grupos

distintos, ligados somente pelo crédito, as propostas nos levariam de

volta à baixa Idade Média.

Comentário: Instigante o artigo de meu amigo Fendt, da Escola de Chicago. O tema das reservas fracionárias é polêmico, e gera controvérsias mesmo dentro da Escola Austríaca. Rothbard era direto ao chamá-la de "fraude". Hayek chegou a escrever um livro levantando a hipótese do "free banking", ou seja, da privatização da moeda; mas, em outras ocasiões, chegou a questionar os custos do fim da reserva fracionária. Sem dúvida isso reduziria muito a oferta de crédito na economia. Mas também reduziria a amplitude dos ciclos econômicos. Como sou ferrenho defensor do livre debate de idéias, publico aqui o artigo do Fendt, para provocar reflexões.[image error]

Roberto Fendt, Diário do Comércio

Recebo de um amigo a foto acima, onde no cartaz se lê: 1. Pelo

fim de dinheiro lastreado em dívidas; 2. Pelo fim do sistema de

reservas fracionárias (dos bancos) e das taxas de juros compostas; 3.

Pelo fim do Fed (Federal Reserve), o banco central dos Estados Unidos.

O cartaz pode ter sido exibido na manifestação Occupy Wall Street

(Ocupar Wall Street) ou em qualquer outra cidade dos EUA. Suas

propostas são radicais e espelham bem o que pensa uma parcela da

população dos Estados Unidos com relação a seus bancos. Caso as

sugestões fossem postas em prática nos Estados Unidos, que tipo de

sistema monetário resultaria e quais suas consequências para a

economia do país?

Chamamos de "dinheiro" tudo aquilo que é geralmente aceito como

pagamento por bens e serviços que compramos e como quitação de débitos

em que incorremos. O papel-moeda que levamos no bolso atende a esse

requisito. Os depósitos bancários que movimentamos por cheques (quase

sempre) também o atendem.

Há muitas formas de criar-se um depósito bancário. Uma delas consiste

em levar-se papel moeda ao banco e transformá-lo em um depósito. Outra

consiste na emissão, pelo banco, de um certificado de depósito

bancário (CDB). Nessa modalidade, eu empresto ao banco minha poupança

e recebo juros (compostos) pela minha aplicação. Mas um depósito

também é criado quando o banco desconta uma duplicata de um cliente e

deposita o saldo líquido da operação na conta do cliente.

Entendo que é esse último tipo de criação de depósitos que o autor do

cartaz combate. Para dar um fim ao "dinheiro lastreado em dívidas" é

necessário proibir que os bancos criem depósitos a partir de

empréstimos a seus clientes. Esse método de aumentar a quantidade de

dinheiro na economia está indissoluvelmente ligado às "reservas

fracionárias".

Pouca gente se dá conta que os bancos não guardam a totalidade do

dinheiro que lá foi depositado, embora o saldo existente um depósito à

vista, como o nome indica, possa ser sacado pelo depositante a

qualquer tempo.

De fato, os bancos mantêm como reserva apenas uma fração do total de

seus depósitos (daí o sistema de reservas "fracionárias"), emprestando

o restante a outros clientes que demandam crédito. E os bancos mantêm

apenas essa fração por saberem que os depositantes não retiram

imediatamente e pelo total o valor de seus depósitos.

Eliminar o sistema de reservas fracionárias implica em uma redução

drástica no valor dos empréstimos que movimentam a produção e o

comércio de um país.

Quanto às taxas de juros compostas, muitas pessoas ficam revoltadas

com o fato dos bancos ganharem juros sobre juros quando os empréstimos

são feitos com taxas de juros compostas. Essas mesmas pessoas talvez

não se dêem conta que suas aplicações financeiras são também

remuneradas por taxas de juros compostas, já que a reaplicação dos

recursos investidos (em uma caderneta de poupança, por exemplo)

implica em ganhar-se juros sobre juros.

A última exigência dos que protestam contra o sistema bancário, o fim

do banco central dos EUA, é coerente com as duas primeiras

proposições. Se os bancos forem proibidos de criar depósitos em suas

operações de crédito, ficariam restritos a emprestar apenas o seu

capital e o que captassem das poupanças da população através da

colocação de títulos, como os CDBs. Nessa circunstância, não haveria

necessidade de bancos centrais com todas as funções que hoje

desempenham.

Não haveria problemas sistémicos como os que hoje nos ameaçam, já que

os bancos não estariam criando depósitos, a forma principal do

dinheiro que utilizamos. A quebra de um banco seria um fenómeno

isolado e não criaria problemas para os demais.

Não sei quem escreveu o cartaz, nem sua corrente ideológica. Imagino

que talvez seja alguém de esquerda, protestando em uma das muitas

manifestações que estão ocorrendo nos centros financeiros dos EUA.

Mas não deixa de ser curioso, se a pessoa for de fato de esquerda, que

as propostas contidas no cartaz foram encampadas por alguns dos mais

radicais economistas da chamada "direita". Um desses, Murray Rothbard,

considerava o sistema bancário baseado em reservas fracionárias "uma

fraude", justamente por basear-se em reservas fracionárias.

Quem sabe, talvez esse mesmo conceito seja partilhado por alguns dos

protagonistas do Tea Party. De qualquer forma, numa sociedade baseada

na divisão do trabalho e em que poupadores e investidores são grupos

distintos, ligados somente pelo crédito, as propostas nos levariam de

volta à baixa Idade Média.

Comentário: Instigante o artigo de meu amigo Fendt, da Escola de Chicago. O tema das reservas fracionárias é polêmico, e gera controvérsias mesmo dentro da Escola Austríaca. Rothbard era direto ao chamá-la de "fraude". Hayek chegou a escrever um livro levantando a hipótese do "free banking", ou seja, da privatização da moeda; mas, em outras ocasiões, chegou a questionar os custos do fim da reserva fracionária. Sem dúvida isso reduziria muito a oferta de crédito na economia. Mas também reduziria a amplitude dos ciclos econômicos. Como sou ferrenho defensor do livre debate de idéias, publico aqui o artigo do Fendt, para provocar reflexões.[image error]

Published on October 18, 2011 04:24

October 17, 2011

A cosmética

LUIZ FELIPE PONDÉ, Folha de SP

Ser "corretinho" é marca de mediocridade, e a mediocridade é enturmada e anda em bando

Semana passada eu falava da "ética da beleza". Tema difícil. Defendi que mulheres bonitas devem usar, com moderação, a beleza como ferramenta na vida. E dizia que quem não usa é porque normalmente não tem. E que calcinhas fazem bem a vida cotidiana.

Falava também que a beleza é um fator contingente (fruto da sorte). Muita gente se pergunta se a beleza não é cada vez mais fruto da grana.

A sabedoria popular tem mesmo um ditado pra isso: "Não existe mulher feia, existe mulher pobre".

Isso é apenas mais ou menos verdade. Tem rica por aí que assustaria qualquer um a noite e pobre que encanta, mesmo que apenas na juventude. A relação entre grana e beleza se estreita à medida que os anos passam. Assim como a relação entre saúde e grana.

Sei que os "corretinhos" se irritaram com a ideia de que o mundo prefere as bonitas. Alguns desses "corretinhos" babam às escondidas em cima de meninas de 20 anos por aí, mas posam de sem preconceitos contra as mais feinhas. Não se deve confiar em pessoas que se dizem sem preconceitos. Os feios odeiam os mais bonitos.

Mas ser "corretinho" é marca de mediocridade, e infelizmente a mediocridade é enturmada e anda em bando, por isso ela é um risco contínuo para almas menos covardes (e por isso mesmo mais solitárias), desde a caverna.

Fossemos depender deles (os medíocres), não teríamos sobrevivido ao escândalo da seleção natural. A diferença é que hoje eles alçaram ao poder porque descobriram que são a maioria.

Uma das nobres funções da democracia é socializar o ônus da mediocridade dizendo que sustentá-la é um dever de todo cidadão, enquanto que ser medíocre é um direito apenas da maioria.

Vinicius de Morais já dizia isso (que o mundo prefere as bonitas ou "me desculpe as feias, mas beleza é fundamental"), mas ele teve a sorte de viver antes de nossa nova hipocrisia do bem.

Mas o que me espanta é como tanta gente (os "corretinhos") se irrita quando digo a mais banal verdade (o mundo prefere as bonitas) ao mesmo tempo em que vivemos numa cultura obcecada pela beleza de forma descarada (com as palmas silenciosas dos mesmos irritadinhos).

Imagino muitos deles em frente ao espelho, às escondidas, se perguntando "espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu?", ao mesmo tempo em que a insegurança os faz odiar a beleza dos outros.

Se você chamar a obsessão pela beleza de "direito a autoestima" os "corretinhos" não vão reclamar.

Mas a questão é que escondemos essa obsessão, achando que ela é apenas um pecado da publicidade. Quer ver?

Há algum tempo atrás, na Inglaterra, comerciais com imagens de mulheres "trabalhadas" por programas de computador foram proibidos porque passavam uma beleza "artificial" como padrão de beleza.

Acho que as pessoas que proíbem comerciais assim, o fazem pra não se sentirem feias (o espelho delas responderia "sim, existe alguém mais belo do que você") e não porque se preocupam de verdade com a veiculação do padrão de beleza "artificial", como dizem.

Imagine se um desses censores de comerciais desse tipo for alguém de uns 50 anos ou mais, com tudo que isso implica em termos de "ação da gravidade" sobre o corpo e suas capacidades fisiológicas.

Você acredita que algum deles não usará os instrumentos artificiais de beleza que condenam no comercial? O que no comercial é Photoshop, na vida real é a cosmética (esta, segundo o iconoclasta Karl Kraus, é a cosmologia da mulher).

Só não vão usar como também pagarão em 36 vezes no cartão sem juros. Babarão sobre os pretensos resultados, comprarão roupas pra realçar estes mesmos resultados e à noite chorarão de felicidade quando o espelho acusar a suposta melhoria estética. E pensarão no silêncio de sua solidão: "Meu Deus como é triste ser feio e velho".

Tornar-se-ão consumidores obsessivos de revistas, blogs, gurus e sites especializados em beleza artificial e discutirão no "Face" acaloradamente a favor do "direito ao aumento de autoestima" que esses tratamentos de beleza artificial garantem, pelo menos por algum tempo, até a próxima depressão.[image error]

Ser "corretinho" é marca de mediocridade, e a mediocridade é enturmada e anda em bando

Semana passada eu falava da "ética da beleza". Tema difícil. Defendi que mulheres bonitas devem usar, com moderação, a beleza como ferramenta na vida. E dizia que quem não usa é porque normalmente não tem. E que calcinhas fazem bem a vida cotidiana.

Falava também que a beleza é um fator contingente (fruto da sorte). Muita gente se pergunta se a beleza não é cada vez mais fruto da grana.

A sabedoria popular tem mesmo um ditado pra isso: "Não existe mulher feia, existe mulher pobre".

Isso é apenas mais ou menos verdade. Tem rica por aí que assustaria qualquer um a noite e pobre que encanta, mesmo que apenas na juventude. A relação entre grana e beleza se estreita à medida que os anos passam. Assim como a relação entre saúde e grana.

Sei que os "corretinhos" se irritaram com a ideia de que o mundo prefere as bonitas. Alguns desses "corretinhos" babam às escondidas em cima de meninas de 20 anos por aí, mas posam de sem preconceitos contra as mais feinhas. Não se deve confiar em pessoas que se dizem sem preconceitos. Os feios odeiam os mais bonitos.

Mas ser "corretinho" é marca de mediocridade, e infelizmente a mediocridade é enturmada e anda em bando, por isso ela é um risco contínuo para almas menos covardes (e por isso mesmo mais solitárias), desde a caverna.

Fossemos depender deles (os medíocres), não teríamos sobrevivido ao escândalo da seleção natural. A diferença é que hoje eles alçaram ao poder porque descobriram que são a maioria.

Uma das nobres funções da democracia é socializar o ônus da mediocridade dizendo que sustentá-la é um dever de todo cidadão, enquanto que ser medíocre é um direito apenas da maioria.

Vinicius de Morais já dizia isso (que o mundo prefere as bonitas ou "me desculpe as feias, mas beleza é fundamental"), mas ele teve a sorte de viver antes de nossa nova hipocrisia do bem.

Mas o que me espanta é como tanta gente (os "corretinhos") se irrita quando digo a mais banal verdade (o mundo prefere as bonitas) ao mesmo tempo em que vivemos numa cultura obcecada pela beleza de forma descarada (com as palmas silenciosas dos mesmos irritadinhos).

Imagino muitos deles em frente ao espelho, às escondidas, se perguntando "espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu?", ao mesmo tempo em que a insegurança os faz odiar a beleza dos outros.

Se você chamar a obsessão pela beleza de "direito a autoestima" os "corretinhos" não vão reclamar.

Mas a questão é que escondemos essa obsessão, achando que ela é apenas um pecado da publicidade. Quer ver?

Há algum tempo atrás, na Inglaterra, comerciais com imagens de mulheres "trabalhadas" por programas de computador foram proibidos porque passavam uma beleza "artificial" como padrão de beleza.

Acho que as pessoas que proíbem comerciais assim, o fazem pra não se sentirem feias (o espelho delas responderia "sim, existe alguém mais belo do que você") e não porque se preocupam de verdade com a veiculação do padrão de beleza "artificial", como dizem.

Imagine se um desses censores de comerciais desse tipo for alguém de uns 50 anos ou mais, com tudo que isso implica em termos de "ação da gravidade" sobre o corpo e suas capacidades fisiológicas.

Você acredita que algum deles não usará os instrumentos artificiais de beleza que condenam no comercial? O que no comercial é Photoshop, na vida real é a cosmética (esta, segundo o iconoclasta Karl Kraus, é a cosmologia da mulher).

Só não vão usar como também pagarão em 36 vezes no cartão sem juros. Babarão sobre os pretensos resultados, comprarão roupas pra realçar estes mesmos resultados e à noite chorarão de felicidade quando o espelho acusar a suposta melhoria estética. E pensarão no silêncio de sua solidão: "Meu Deus como é triste ser feio e velho".

Tornar-se-ão consumidores obsessivos de revistas, blogs, gurus e sites especializados em beleza artificial e discutirão no "Face" acaloradamente a favor do "direito ao aumento de autoestima" que esses tratamentos de beleza artificial garantem, pelo menos por algum tempo, até a próxima depressão.[image error]

Published on October 17, 2011 06:00

Argentina's Warning to America

By MARY ANASTASIA O'GRADY, WSJ

Less than one month into Barack Obama's presidency, Argentine president and hardcore Peronist Cristina Kirchner gave this assessment of his government: "I don't know if Obama has read Perón, but let me tell you, it sure seems like it."

Mrs. Kirchner was speaking to union members of the newly nationalized Aerolineas Argentinas, and she confessed she felt "contenta." All around the world governments were intervening in their economies as if to "copy" the model that Argentina had been using since 2003, when her husband Néstor first became president. Her reasons for linking Mr. Obama with one of the most notorious corporatists of the 20th century went like this: "The other day I heard the president of the most powerful country on earth say that, in technical and financial terms, the unions are not part of the problem, but rather, part of the solution, and that he wants large prosperous unions together with large, prosperous businesses."

Those observations came to mind last week as Big Labor seemed to be taking over the "Occupy Wall Street" project, which already has Mr. Obama's sympathy and support from the Democratic Congressional Campaign Committee. So far the protests have been mostly a sideshow. But serious union influence could change that, bringing to the fore the ultimate political question of our time: Will the U.S. continue to lead the world in openness, individual liberty and tolerance, or will Americans trade their freedom in exchange for subsidies, entitlements and protection from competition?

On this, the experience of Mrs. Kirchner's Argentina is instructive. It abandoned free markets, ostensibly in the interest of social justice. The predictable result has been greater injustice, more poverty, and increasing concentration of wealth and power in the hands of the political class and its friends. Efforts to make the economy competitive have repeatedly been defeated even as the standard of living declined.

Argentina tests the theory that democracies have a built-in capacity to correct the overreach of government. Not only has it been unable to extricate itself from the black hole of corporatism, it is getting sucked in further. The nation now looks ready to re-elect Mrs. Kirchner next Sunday. Some voter surveys have her winning the largest majority vote in 30 years. Her closest rival, a socialist, trails with a scant 15% popularity.

Argentines also will be voting for one-third of the seats in the Senate and half of the seats in the lower house. Polls suggest that Mrs. Kirchner will have coattails. Her party, Frente para la Victoria (Front for Victory), is expected to fall just short of a simple majority in the house, but if she wins big, that could change. In the Senate, her party's control is considered secure.

This is troubling because Mrs. Kirchner likes to call the shots, and she already has a firm political grip on the judiciary. Her arbitrary use of power rarely has been checked. Credible charges of corruption in her government aren't seriously investigated. The central bank is no longer independent, and private-sector economists now put annualized inflation at 24%. The free press is also at risk. It struggles against self-censorship in a climate of government threats and intimidation. If Mrs. Kirchner next controls Congress, it is unlikely that any aspect of Argentine pluralism will be secure.

Nevertheless, Argentines will re-elect her and not without reason. Labor has always been the stronghold of Peronism and that loyalty continues. Local producers may dream of ridding themselves of "voluntary" price controls imposed by the government, but the depreciating currency has kept them competitive abroad, and they like their government subsidies. Farmers have been riding a boom in dollar-priced exports. Even the famous "piqueteros," bands of left-wing activists who block roadways and paralyze cities to demand social justice, have a symbiotic relationship with this government: Satisfying their "moral outrage" requires greater government intervention, so they are a useful tool for Mrs. Kirchner. Think about that the next time someone tells you that Occupy Wall Street is a liability for Mr. Obama.

There has also been a sharp rise in protectionism. High tariffs aside, the government now restricts import licensing on some 600 products in an effort to force companies to move production inside the country. The BlackBerry, from Research in Motion, is now made in Tierra del Fuego at a cost, according to the Economist magazine, of 15 times more than in Asia.

The Argentine daily Clarin has reported that the government has impounded 1.6 million imported books in its quest to revive the local publishing industry. If an importer can't bring production to Argentina, it must find something to export at equal value so that it will not create a trade deficit. No word yet on when Mrs. Kirchner will start knitting her own sweaters with home-spun wool.

In the first three quarters of this year, net capital outflows totaled $17.2 billion, outstripping the $16.4 billion that fled the country during the same period in 2008, in the midst of the financial crisis. Translation: The smart money understands where Mrs. Kirchner is taking the country even if voters do not. Americans take note.[image error]

Published on October 17, 2011 04:48

October 16, 2011

Tempos perigosos

Vídeo onde comento os crescentes movimentos de protesto mundo afora, cada vez mais radicais, capturando toda a indignação (em parte legítima) das pessoas contra o "sistema". Alguns culpam o capitalismo, outros Wall Street, e outros o welfare state. O fato é que este clima é propício para "soluções mágicas", revoluções que muitas vezes levam a sistemas ainda piores.[image error]

Published on October 16, 2011 18:12

Rodrigo Constantino's Blog

- Rodrigo Constantino's profile

- 32 followers

Rodrigo Constantino isn't a Goodreads Author

(yet),

but they

do have a blog,

so here are some recent posts imported from

their feed.