Rodrigo Constantino's Blog, page 407

October 26, 2011

O Maranhão da Europa

Rodrigo Constantino, sócio da Graphus Capital

A situação atual na Grécia, todos já conhecem. O que nem todos sabem é o passado grego, especialmente antes de o país ingressar no clube do euro. Este artigo tem exatamente esta intenção, qual seja, a de resgatar alguns dados sobre a Grécia e questionar como foi possível permitirem a adesão do país na moeda comum européia. A principal fonte será o livro "Bust: Greece, The Euro, And The Sovereign Debt Crisis", de Matthew Lynn, experiente colunista de finanças da Bloomberg.

O euro foi uma criação da elite européia com objetivos claramente políticos. A maior integração permitiria a paz, tão escassa naquela região. O que seus idealizadores não anteciparam é que a moeda teria de ser defendida com gás lacrimogêneo nas ruas de Atenas. Segundo Lynn, a arrogância e a pretensão dominaram uma geração de políticos e líderes que forçaram demais a barra na direção da união monetária e política na Europa. Países culturalmente muito diversos selariam um casamento sem cláusula de divórcio. A Grécia irresponsável seria o "cavalo de Tróia" no grupo, um legítimo presente de grego que iria catalisar a crise atual.

A idéia de criar uma moeda comum na Europa não é nova. O escritor Victor Hugo chegou a aventar esta possibilidade, Napoleão Bonaparte chegou a propor este caminho, e o filósofo John Stuart Mill também advogou neste sentido. Após a queda do regime de Bretton Woods, onde as moedas eram atreladas ao dólar, países europeus tentaram replicar a idéia entre eles, com o Snake. Suas moedas poderiam oscilar contra outras, mas não muito entre si. Não funcionou direito. Apenas a Alemanha, com sua ortodoxia e disciplina, permaneceu no sistema até 1979. Em seguida veio o EMS (European Monetary System), seguindo basicamente a mesma idéia, de forma mais restrita. Também fracassou. Em vez de tais experimentos servirem como alertas, a lição extraída pelos burocratas e líderes europeus foi a de que era preciso tentar de maneira ainda mais firme uma integração monetária. Nascia o euro.

Os alemães, especialmente os membros do rigoroso Bundesbank, seu banco central, fizeram diversos alertas sobre os riscos do modelo. Mas, como se tratava de um projeto político, a idéia foi adiante mesmo assim. As pressões do Bundesbank ao menos serviram para a aceitação de normas rígidas para os países membros. Disciplina fiscal, controle da inflação e estabilidade econômica com endividamento contido seriam metas necessárias para participar do clube. O problema é que não existiam mecanismos concretos para punir os irresponsáveis. Muitos países, mesmo na época da criação do euro, flexibilizaram alguns conceitos para atingir as metas. Ainda assim, a Grécia não foi capaz de conquistar a aprovação. Foi barrada na festa.

Não foi por falta de vontade. O governo grego tentou convencer seus companheiros em Bruxelas a deixarem o país participar do euro logo na largada. Mas as contas eram feias demais. O então ministro das Finanças alemão, Theo Waigel, foi enfático ao negar as demandas gregas, alegando que um país pequeno, semi-agrário, pobre como a Grécia não estava em condições de fazer muitas exigências para nações industriais poderosas como França e Alemanha. O ministro ainda levantou a possibilidade de a Grécia jamais entrar no euro. Uma ducha de água fria para os gregos. Mas eles não desistiriam tão facilmente assim.

Na Grécia, o berço da democracia ocidental nos tempos de Péricles, o poder tem sido dividido entre duas famílias influentes desde 1940. As famílias Karamanlis e Papandreou tratam o pequeno país como um feudo particular. George Papandreou, avô do atual primeiro-ministro, ocupou o poder três vezes, a primeira começando em 1944 e a última terminando em 1965. O pai do atual primeiro-ministro, Andreas Papandreou, dominou a política grega durante os anos 1970 e 1980, chegando perto de um regime como o modelo soviético socialista. A família Papandreou, portanto, esteve no poder desde 1940, com alguns períodos de ausência. Estes foram ocupados pela família Karamanlis. É uma espécie de modelo medieval de troca de poder entre as duas famílias.

Dionísio, o Antigo, tirano de Siracusa que nasceu por volta de 430 a.C., governou a cidade com mão-de-ferro e, após incorrer em vastas dívidas para financiar suas extravagâncias e campanhas militares, assim como os espetáculos para o povo, ficou sem dinheiro. Como solução, Dionísio obrigou todos a entregar seus recursos ao governo, sob pena de morte para quem se negasse. De posse de todas as moedas de dracma, ele simplesmente estampou em cada uma um novo valor, duas vezes maior, e usou as novas moedas para pagar suas dívidas. Simples assim. A Grécia moderna não iria se sair muito melhor. Desde 1800 até depois da Segunda Guerra Mundial, a Grécia esteve quase sempre em situação de "default". Como mostram Rogoff e Reinhart em seu livro "Desta vez é diferente", a Grécia possui um histórico de calote pior que qualquer vizinho europeu, e até mesmo pior que os países latino-americanos, à exceção de Equador e Honduras.

A Grécia, por sua posição geográfica estratégica, sempre foi palco de interesses na Guerra Fria. O país possui um poderoso partido comunista, o KKE, que seguia uma linha de obediência a Moscou. Após a guerra, a Grécia viveu anos de guerra civil entre comunistas e forças leais à democracia ou monarquia. O que ficaria desta época seria um legado de rancor, conspiração e violência no país, acostumado às greves gerais e badernas dos comunistas. Em 1967, um grupo de coronéis tomaria o poder por meio de um golpe, instalando uma junta militar que governaria até 1974. Em 1973, a inflação bateu 30% ao ano, e a economia estava em ruínas, o que levou à deposição da junta. A família Karamanlis assumiria o poder e iria nacionalizar boa parte da economia, incluindo os bancos.

Em 1981, com a democracia restaurada, Andreas Papandreou foi eleito primeiro-ministro. A Grécia iria flertar com o socialismo total. Economista que estudou em Harvard, Papandreou rejeitava o modelo capitalista de livre mercado como meio para um futuro mais próspero. A Grécia se voltava com mais força para a esquerda em uma época em que a Inglaterra de Thatcher e os Estados Unidos de Reagan seguiam na direção oposta. Os salários foram aumentados de forma artificial, os sindicatos foram fortalecidos, e os bancos estatais foram usados para estimular indústrias que não eram competitivas. Em 1980 o governo controlava 30% do PIB, mas em 1990 esta parcela já era de 45%. A inflação saía de controle novamente, chegando a 25%. O dracma seria desvalorizado em 15%. A União Europeia ajudaria o país com um empréstimo de emergência. Conforme nota Lynn, a Grécia descobria um padrão: um novo governo entra, embarca em um programa de gastos extravagantes, a economia desaba, o governo anuncia um pacote de austeridade e recebe um resgate da União Europeia.

O dracma é uma das moedas mais antigas do mundo. Foi reintroduzido na Grécia em 1832, após o estabelecimento do estado moderno. Em 1944, um segundo dracma foi emitido, após a devastação nazista. Em 1954, mais uma emissão substituía a moeda antiga e fracassada. Em 1994, o dracma sofreria ataque especulativo dos mercados, por conta de suas finanças fora de controle. A dívida pública estava em 110% do PIB na época. A taxa de juros chegou a 500% para segurar a moeda. Metas de austeridade foram anunciadas, mas não foram cumpridas. Em 1997, o dracma sofreu novo ataque, e os juros chegaram a 150%. De 1995 até 2004, os gastos do governo ficaram na faixa dos 50% do PIB, com um déficit fiscal entre 6% e 15%. A dívida pública em 2004 já estava acima de 100% do PIB novamente.

De qualquer ângulo analisado, a economia grega não tinha condição alguma de competir em pé de igualdade com as demais economias do norte, assumindo uma moeda única. O turismo era um dos principais setores da economia, faltando competitividade nos demais setores. Vários alemães sabiam disso e ficaram contra a entrada da Grécia no euro, que fora criado como um time de atletas preparados, e não um clube de recreação. Antes era preciso fazer o dever de casa, para somente depois ter o privilégio de fazer parte do seleto grupo. Mas a visão ortodoxa alemã seria a perdedora, e mesmo no lançamento do euro, em 1999, países como Itália, Espanha e Portugal foram aceitos, sem plenas condições para tanto. A Grécia foi barrada no baile neste primeiro momento.

Mas, após verdadeiras "mágicas" que, de uma hora para outra, tornaram suas contas públicas mais saudáveis, a Grécia foi finalmente aceita em 2001. Um feriado nacional foi decretado logo depois. A Grécia fazia parte agora do clube dos países ricos, sem ter passado pelos necessários ajustes econômicos. Se Milton Friedman dizia que não existe almoço grátis, tal alerta não chegou aos gregos. A Grécia descobriu que poderia, como um alquimista, transformar chumbo em ouro. O país, de repente, era capaz de tomar empréstimos de bilhões de euros a um custo infinitamente menor. Na verdade, o "spread" em relação a rica Alemanha chegou a ridículos 0,5% ao ano. Era a convergência por magia, pela simples adoção da moeda comum.

Esta idéia fantástica iria conquistar muitos políticos, especialmente os de esquerda, que adoram sonhar com uma revolução mágica, que de uma só vez cria o paraíso terrestre. Este sonho permitiu que os gregos – e muitos outros – ignorassem a dura realidade, evitando perguntas incômodas. Um país sem competitividade, acostumado a viver além de suas posses, sem estabilidade econômica e política, passaria de um dia para o outro a adotar uma postura fiscal ortodoxa. Alguns argumentam, não sem razão, que o euro ao menos impõe reformas de austeridade que nenhum partido liberal seria capaz de realizar na Grécia. Mas devemos perguntar: a que custo? As revoltas violentas tomam as ruas de Atenas uma vez mais. Será que seu destino desta vez será diferente? Será que a simples adoção de uma moeda comum pode transformar o Maranhão europeu em uma Suíça, da noite para o dia?

Para isso acontecer, além de inúmeros outros obstáculos, seria preciso que os próprios gregos aceitassem um grau de ingerência alemã muito maior em sua política. Afinal, são os alemães que podem acabar sendo obrigados a pagar a conta da farra das cigarras gregas. A Grécia conta com o poder da chantagem, pois um "default" poderia ser catastrófico para a moeda comum, que não conta com estratégia de saída. Outros países, incluindo a Itália, seriam contaminados pelo contágio bancário. E a Grécia sempre soube usar a chantagem como arma para obter resgates. Mas até quando os disciplinados alemães vão tolerar esta situação? Se o preço for maior controle alemão nas contas públicas gregas, será que os gregos aceitariam? Não custa lembrar que a Grécia sofreu barbaramente sob o regime nazista, com cerca de 300 mil pessoas morrendo de fome em Atenas durante o inverno de 1941 e 1942.

Como espero ter deixado claro acima, o casamento entre alemão e grego sob um regime monetário comum sem cláusula de saída é um empreendimento mais que ousado; é irresponsável. A Grécia semi-agrária, indisciplinada e sob o controle da mesma família há décadas não vai se transformar em um país estável e decente de uma hora para a outra. Os pacotes de resgate para salvar a Grécia estão destinados a um fundo perdido, pois as promessas de austeridade não passam disso: promessas, que não serão cumpridas. Fica então a pergunta-chave no ar: até quando os alemães vão sustentar o Maranhão da Europa para salvar o projeto do euro?

A situação atual na Grécia, todos já conhecem. O que nem todos sabem é o passado grego, especialmente antes de o país ingressar no clube do euro. Este artigo tem exatamente esta intenção, qual seja, a de resgatar alguns dados sobre a Grécia e questionar como foi possível permitirem a adesão do país na moeda comum européia. A principal fonte será o livro "Bust: Greece, The Euro, And The Sovereign Debt Crisis", de Matthew Lynn, experiente colunista de finanças da Bloomberg.

O euro foi uma criação da elite européia com objetivos claramente políticos. A maior integração permitiria a paz, tão escassa naquela região. O que seus idealizadores não anteciparam é que a moeda teria de ser defendida com gás lacrimogêneo nas ruas de Atenas. Segundo Lynn, a arrogância e a pretensão dominaram uma geração de políticos e líderes que forçaram demais a barra na direção da união monetária e política na Europa. Países culturalmente muito diversos selariam um casamento sem cláusula de divórcio. A Grécia irresponsável seria o "cavalo de Tróia" no grupo, um legítimo presente de grego que iria catalisar a crise atual.

A idéia de criar uma moeda comum na Europa não é nova. O escritor Victor Hugo chegou a aventar esta possibilidade, Napoleão Bonaparte chegou a propor este caminho, e o filósofo John Stuart Mill também advogou neste sentido. Após a queda do regime de Bretton Woods, onde as moedas eram atreladas ao dólar, países europeus tentaram replicar a idéia entre eles, com o Snake. Suas moedas poderiam oscilar contra outras, mas não muito entre si. Não funcionou direito. Apenas a Alemanha, com sua ortodoxia e disciplina, permaneceu no sistema até 1979. Em seguida veio o EMS (European Monetary System), seguindo basicamente a mesma idéia, de forma mais restrita. Também fracassou. Em vez de tais experimentos servirem como alertas, a lição extraída pelos burocratas e líderes europeus foi a de que era preciso tentar de maneira ainda mais firme uma integração monetária. Nascia o euro.

Os alemães, especialmente os membros do rigoroso Bundesbank, seu banco central, fizeram diversos alertas sobre os riscos do modelo. Mas, como se tratava de um projeto político, a idéia foi adiante mesmo assim. As pressões do Bundesbank ao menos serviram para a aceitação de normas rígidas para os países membros. Disciplina fiscal, controle da inflação e estabilidade econômica com endividamento contido seriam metas necessárias para participar do clube. O problema é que não existiam mecanismos concretos para punir os irresponsáveis. Muitos países, mesmo na época da criação do euro, flexibilizaram alguns conceitos para atingir as metas. Ainda assim, a Grécia não foi capaz de conquistar a aprovação. Foi barrada na festa.

Não foi por falta de vontade. O governo grego tentou convencer seus companheiros em Bruxelas a deixarem o país participar do euro logo na largada. Mas as contas eram feias demais. O então ministro das Finanças alemão, Theo Waigel, foi enfático ao negar as demandas gregas, alegando que um país pequeno, semi-agrário, pobre como a Grécia não estava em condições de fazer muitas exigências para nações industriais poderosas como França e Alemanha. O ministro ainda levantou a possibilidade de a Grécia jamais entrar no euro. Uma ducha de água fria para os gregos. Mas eles não desistiriam tão facilmente assim.

Na Grécia, o berço da democracia ocidental nos tempos de Péricles, o poder tem sido dividido entre duas famílias influentes desde 1940. As famílias Karamanlis e Papandreou tratam o pequeno país como um feudo particular. George Papandreou, avô do atual primeiro-ministro, ocupou o poder três vezes, a primeira começando em 1944 e a última terminando em 1965. O pai do atual primeiro-ministro, Andreas Papandreou, dominou a política grega durante os anos 1970 e 1980, chegando perto de um regime como o modelo soviético socialista. A família Papandreou, portanto, esteve no poder desde 1940, com alguns períodos de ausência. Estes foram ocupados pela família Karamanlis. É uma espécie de modelo medieval de troca de poder entre as duas famílias.

Dionísio, o Antigo, tirano de Siracusa que nasceu por volta de 430 a.C., governou a cidade com mão-de-ferro e, após incorrer em vastas dívidas para financiar suas extravagâncias e campanhas militares, assim como os espetáculos para o povo, ficou sem dinheiro. Como solução, Dionísio obrigou todos a entregar seus recursos ao governo, sob pena de morte para quem se negasse. De posse de todas as moedas de dracma, ele simplesmente estampou em cada uma um novo valor, duas vezes maior, e usou as novas moedas para pagar suas dívidas. Simples assim. A Grécia moderna não iria se sair muito melhor. Desde 1800 até depois da Segunda Guerra Mundial, a Grécia esteve quase sempre em situação de "default". Como mostram Rogoff e Reinhart em seu livro "Desta vez é diferente", a Grécia possui um histórico de calote pior que qualquer vizinho europeu, e até mesmo pior que os países latino-americanos, à exceção de Equador e Honduras.

A Grécia, por sua posição geográfica estratégica, sempre foi palco de interesses na Guerra Fria. O país possui um poderoso partido comunista, o KKE, que seguia uma linha de obediência a Moscou. Após a guerra, a Grécia viveu anos de guerra civil entre comunistas e forças leais à democracia ou monarquia. O que ficaria desta época seria um legado de rancor, conspiração e violência no país, acostumado às greves gerais e badernas dos comunistas. Em 1967, um grupo de coronéis tomaria o poder por meio de um golpe, instalando uma junta militar que governaria até 1974. Em 1973, a inflação bateu 30% ao ano, e a economia estava em ruínas, o que levou à deposição da junta. A família Karamanlis assumiria o poder e iria nacionalizar boa parte da economia, incluindo os bancos.

Em 1981, com a democracia restaurada, Andreas Papandreou foi eleito primeiro-ministro. A Grécia iria flertar com o socialismo total. Economista que estudou em Harvard, Papandreou rejeitava o modelo capitalista de livre mercado como meio para um futuro mais próspero. A Grécia se voltava com mais força para a esquerda em uma época em que a Inglaterra de Thatcher e os Estados Unidos de Reagan seguiam na direção oposta. Os salários foram aumentados de forma artificial, os sindicatos foram fortalecidos, e os bancos estatais foram usados para estimular indústrias que não eram competitivas. Em 1980 o governo controlava 30% do PIB, mas em 1990 esta parcela já era de 45%. A inflação saía de controle novamente, chegando a 25%. O dracma seria desvalorizado em 15%. A União Europeia ajudaria o país com um empréstimo de emergência. Conforme nota Lynn, a Grécia descobria um padrão: um novo governo entra, embarca em um programa de gastos extravagantes, a economia desaba, o governo anuncia um pacote de austeridade e recebe um resgate da União Europeia.

O dracma é uma das moedas mais antigas do mundo. Foi reintroduzido na Grécia em 1832, após o estabelecimento do estado moderno. Em 1944, um segundo dracma foi emitido, após a devastação nazista. Em 1954, mais uma emissão substituía a moeda antiga e fracassada. Em 1994, o dracma sofreria ataque especulativo dos mercados, por conta de suas finanças fora de controle. A dívida pública estava em 110% do PIB na época. A taxa de juros chegou a 500% para segurar a moeda. Metas de austeridade foram anunciadas, mas não foram cumpridas. Em 1997, o dracma sofreu novo ataque, e os juros chegaram a 150%. De 1995 até 2004, os gastos do governo ficaram na faixa dos 50% do PIB, com um déficit fiscal entre 6% e 15%. A dívida pública em 2004 já estava acima de 100% do PIB novamente.

De qualquer ângulo analisado, a economia grega não tinha condição alguma de competir em pé de igualdade com as demais economias do norte, assumindo uma moeda única. O turismo era um dos principais setores da economia, faltando competitividade nos demais setores. Vários alemães sabiam disso e ficaram contra a entrada da Grécia no euro, que fora criado como um time de atletas preparados, e não um clube de recreação. Antes era preciso fazer o dever de casa, para somente depois ter o privilégio de fazer parte do seleto grupo. Mas a visão ortodoxa alemã seria a perdedora, e mesmo no lançamento do euro, em 1999, países como Itália, Espanha e Portugal foram aceitos, sem plenas condições para tanto. A Grécia foi barrada no baile neste primeiro momento.

Mas, após verdadeiras "mágicas" que, de uma hora para outra, tornaram suas contas públicas mais saudáveis, a Grécia foi finalmente aceita em 2001. Um feriado nacional foi decretado logo depois. A Grécia fazia parte agora do clube dos países ricos, sem ter passado pelos necessários ajustes econômicos. Se Milton Friedman dizia que não existe almoço grátis, tal alerta não chegou aos gregos. A Grécia descobriu que poderia, como um alquimista, transformar chumbo em ouro. O país, de repente, era capaz de tomar empréstimos de bilhões de euros a um custo infinitamente menor. Na verdade, o "spread" em relação a rica Alemanha chegou a ridículos 0,5% ao ano. Era a convergência por magia, pela simples adoção da moeda comum.

Esta idéia fantástica iria conquistar muitos políticos, especialmente os de esquerda, que adoram sonhar com uma revolução mágica, que de uma só vez cria o paraíso terrestre. Este sonho permitiu que os gregos – e muitos outros – ignorassem a dura realidade, evitando perguntas incômodas. Um país sem competitividade, acostumado a viver além de suas posses, sem estabilidade econômica e política, passaria de um dia para o outro a adotar uma postura fiscal ortodoxa. Alguns argumentam, não sem razão, que o euro ao menos impõe reformas de austeridade que nenhum partido liberal seria capaz de realizar na Grécia. Mas devemos perguntar: a que custo? As revoltas violentas tomam as ruas de Atenas uma vez mais. Será que seu destino desta vez será diferente? Será que a simples adoção de uma moeda comum pode transformar o Maranhão europeu em uma Suíça, da noite para o dia?

Para isso acontecer, além de inúmeros outros obstáculos, seria preciso que os próprios gregos aceitassem um grau de ingerência alemã muito maior em sua política. Afinal, são os alemães que podem acabar sendo obrigados a pagar a conta da farra das cigarras gregas. A Grécia conta com o poder da chantagem, pois um "default" poderia ser catastrófico para a moeda comum, que não conta com estratégia de saída. Outros países, incluindo a Itália, seriam contaminados pelo contágio bancário. E a Grécia sempre soube usar a chantagem como arma para obter resgates. Mas até quando os disciplinados alemães vão tolerar esta situação? Se o preço for maior controle alemão nas contas públicas gregas, será que os gregos aceitariam? Não custa lembrar que a Grécia sofreu barbaramente sob o regime nazista, com cerca de 300 mil pessoas morrendo de fome em Atenas durante o inverno de 1941 e 1942.

Como espero ter deixado claro acima, o casamento entre alemão e grego sob um regime monetário comum sem cláusula de saída é um empreendimento mais que ousado; é irresponsável. A Grécia semi-agrária, indisciplinada e sob o controle da mesma família há décadas não vai se transformar em um país estável e decente de uma hora para a outra. Os pacotes de resgate para salvar a Grécia estão destinados a um fundo perdido, pois as promessas de austeridade não passam disso: promessas, que não serão cumpridas. Fica então a pergunta-chave no ar: até quando os alemães vão sustentar o Maranhão da Europa para salvar o projeto do euro?

Published on October 26, 2011 12:13

Uma zona risonha e franca

Editorial do Estadão

A Zona Franca de Manaus poderá funcionar por mais meio século, se o Congresso aprovar a proposta de emenda à Constituição recém-assinada pela presidente Dilma Rousseff. Além disso, a área beneficiada por incentivos fiscais será ampliada para cobrir toda a região metropolitana em torno da capital amazonense. A presidente anunciou os dois "presentes" - a palavra é dela - aos manauaras durante a inauguração da ponte sobre o Rio Negro. Com essa decisão, o governo renega mais uma vez, na prática, sua promessa de formular e de pôr em execução uma política industrial voltada para o aumento da competitividade e da criação de empregos. As medidas anteriores passam longe de qualquer estratégia de modernização e de aumento de produtividade. Sua maior ousadia é um protecionismo indisfarçável e simplório.

Não há uma única justificativa razoável para a concessão de mais 50 anos de existência à Zona Franca de Manaus nem para a sua ampliação geográfica. A Zona Franca foi criada em 1967 para dar um primeiro impulso à industrialização da Amazônia. Sua extinção foi prevista para 1997, mas bem antes disso, em 1986, o presidente José Sarney providenciou a primeira prorrogação, desta vez até 2007.

O prazo foi esticado mais duas vezes, até 2013 e depois até 2023. A última extensão foi uma gentileza do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Há muito a concessão de benefícios a empresas da Zona Franca deixou de ter qualquer relação com genuína política de desenvolvimento regional. Tudo se resume em distribuição de favores e manutenção de privilégios, com resultados negativos para a economia nacional.

Em geral, a criação de zonas francas é compatível com estratégias de desenvolvimento quando sua produção é destinada ao mercado exterior. Nessas condições, a concessão de benefícios fiscais favorece a industrialização regional, a criação de empregos e o fortalecimento das contas externas. Não tem sentido fazer da zona favorecida um mero polo de atração de investimentos, sem levar em conta as condições de competição das indústrias instaladas em outras áreas.

A história da Zona Franca de Manaus é uma crônica de distorções. Lá se instalaram muitas fábricas de eletroeletrônicos domésticos, atraídas por incentivos fiscais, terrenos baratos e serviços de utilidade pública a custos muito baixos. Essas indústrias são as mais conhecidas, mas o polo reúne também outros tipos de indústrias. Os formuladores da política, deixaram de lado os objetivos de comércio exterior. As empresas puderam desfrutar de facilidades para comprar insumos estrangeiros, mas não tiveram de se empenhar na exportação. Ao contrário, puderam dedicar-se tranquilamente ao abastecimento do mercado interno, concorrendo em condições privilegiadas com quem ousasse se instalar no resto do País.

A balança comercial do Estado do Amazonas mostra um dos efeitos dessa política incompleta. O saldo negativo passou de US$ 3,15 bilhões em 2000 para US$ 9,94 bilhões no ano passado. Neste ano já chegou a US$ 9,18 bilhões até setembro.

A Zona Franca de Manaus é, portanto, importadora líquida. Se operasse como as zonas desse tipo instaladas em outros países, seu balanço seria positivo, porque o insumo importado livre de imposto ou com imposto reduzido seria uma de suas várias vantagens competitivas.

Diante da perspectiva de nova prorrogação do prazo da Zona Franca de Manaus, empresários de outras partes do País cobram compensações. O presidente da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), Humberto Barbato, já anunciou a intenção de pedir uma renovação da Lei de Informática, com extinção prevista para 2019. Sem isso, argumentou, as empresas do setor serão forçadas a transferir-se para Manaus.

Mas isso não é solução. Incentivos promovem o desenvolvimento quanto têm prazo para acabar. Sem isso, o estímulo para investir, para inovar e para ganhar competitividade tende a diluir-se. Estratégias de desenvolvimento podem transformar-se facilmente em políticas cartoriais de distribuição de favores e privilégios. Isso é bem conhecido no Brasil. Mas a presidente Dilma Rousseff parece gostar desse tipo de política.

Comentário: Em política é sempre assim, não há nada tão permanente quanto uma medida temporária. O motivo é óbvio: cria-se privilégios e se dilui o custo. E qual político vai contra um grupo de privilegiados? É raro, pois quem sente o impacto direto tende a reagir, enquanto o benefício seria pulverizado entre muitos, cada um com pouco a ganhar. Os defensores das cotas racistas alegam a mesma coisa: medida temporária necessária para desfazer injustiças. Balela! E assim segue o país, concentrando privilégios e aumentando cada vez mais a conta dos pagadores de impostos...

A Zona Franca de Manaus poderá funcionar por mais meio século, se o Congresso aprovar a proposta de emenda à Constituição recém-assinada pela presidente Dilma Rousseff. Além disso, a área beneficiada por incentivos fiscais será ampliada para cobrir toda a região metropolitana em torno da capital amazonense. A presidente anunciou os dois "presentes" - a palavra é dela - aos manauaras durante a inauguração da ponte sobre o Rio Negro. Com essa decisão, o governo renega mais uma vez, na prática, sua promessa de formular e de pôr em execução uma política industrial voltada para o aumento da competitividade e da criação de empregos. As medidas anteriores passam longe de qualquer estratégia de modernização e de aumento de produtividade. Sua maior ousadia é um protecionismo indisfarçável e simplório.

Não há uma única justificativa razoável para a concessão de mais 50 anos de existência à Zona Franca de Manaus nem para a sua ampliação geográfica. A Zona Franca foi criada em 1967 para dar um primeiro impulso à industrialização da Amazônia. Sua extinção foi prevista para 1997, mas bem antes disso, em 1986, o presidente José Sarney providenciou a primeira prorrogação, desta vez até 2007.

O prazo foi esticado mais duas vezes, até 2013 e depois até 2023. A última extensão foi uma gentileza do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Há muito a concessão de benefícios a empresas da Zona Franca deixou de ter qualquer relação com genuína política de desenvolvimento regional. Tudo se resume em distribuição de favores e manutenção de privilégios, com resultados negativos para a economia nacional.

Em geral, a criação de zonas francas é compatível com estratégias de desenvolvimento quando sua produção é destinada ao mercado exterior. Nessas condições, a concessão de benefícios fiscais favorece a industrialização regional, a criação de empregos e o fortalecimento das contas externas. Não tem sentido fazer da zona favorecida um mero polo de atração de investimentos, sem levar em conta as condições de competição das indústrias instaladas em outras áreas.

A história da Zona Franca de Manaus é uma crônica de distorções. Lá se instalaram muitas fábricas de eletroeletrônicos domésticos, atraídas por incentivos fiscais, terrenos baratos e serviços de utilidade pública a custos muito baixos. Essas indústrias são as mais conhecidas, mas o polo reúne também outros tipos de indústrias. Os formuladores da política, deixaram de lado os objetivos de comércio exterior. As empresas puderam desfrutar de facilidades para comprar insumos estrangeiros, mas não tiveram de se empenhar na exportação. Ao contrário, puderam dedicar-se tranquilamente ao abastecimento do mercado interno, concorrendo em condições privilegiadas com quem ousasse se instalar no resto do País.

A balança comercial do Estado do Amazonas mostra um dos efeitos dessa política incompleta. O saldo negativo passou de US$ 3,15 bilhões em 2000 para US$ 9,94 bilhões no ano passado. Neste ano já chegou a US$ 9,18 bilhões até setembro.

A Zona Franca de Manaus é, portanto, importadora líquida. Se operasse como as zonas desse tipo instaladas em outros países, seu balanço seria positivo, porque o insumo importado livre de imposto ou com imposto reduzido seria uma de suas várias vantagens competitivas.

Diante da perspectiva de nova prorrogação do prazo da Zona Franca de Manaus, empresários de outras partes do País cobram compensações. O presidente da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), Humberto Barbato, já anunciou a intenção de pedir uma renovação da Lei de Informática, com extinção prevista para 2019. Sem isso, argumentou, as empresas do setor serão forçadas a transferir-se para Manaus.

Mas isso não é solução. Incentivos promovem o desenvolvimento quanto têm prazo para acabar. Sem isso, o estímulo para investir, para inovar e para ganhar competitividade tende a diluir-se. Estratégias de desenvolvimento podem transformar-se facilmente em políticas cartoriais de distribuição de favores e privilégios. Isso é bem conhecido no Brasil. Mas a presidente Dilma Rousseff parece gostar desse tipo de política.

Comentário: Em política é sempre assim, não há nada tão permanente quanto uma medida temporária. O motivo é óbvio: cria-se privilégios e se dilui o custo. E qual político vai contra um grupo de privilegiados? É raro, pois quem sente o impacto direto tende a reagir, enquanto o benefício seria pulverizado entre muitos, cada um com pouco a ganhar. Os defensores das cotas racistas alegam a mesma coisa: medida temporária necessária para desfazer injustiças. Balela! E assim segue o país, concentrando privilégios e aumentando cada vez mais a conta dos pagadores de impostos...

Published on October 26, 2011 06:33

Don't Just Bash the Bankers

A Commentary by Thomas Tuma, Der SPIEGEL

Enraged crowds have been gathering in New York and other cities around the world to protest against presumed bank misconduct. Many in politics have sought to profit from their anger. But blaming the financial industry misses the point. It is the politicians themselves who are to blame.

For all of our knee-jerk sympathy for the protesters that have recently been gathering on Wall Street as well as in cities like Frankfurt and Barcelona, it would be interesting to know whether they're actually in favor of rescuing Greece or of booting it out of the euro zone. Likewise, are they fighting speculation and the power of the markets -- or simply capitalism as such?

So far, the signals have been ambivalent. The cluelessness of the elites has become the cluelessness of the street, and now average people are creating what might be called their own befuddlement. Given this situation, congratulations are in order for our completely overwhelmed politicians, who have managed to divert attention away from their own impotence by joining forces with the protesters against the easiest common enemy to target: the evil bankers!

Bashing banks has always been popular, though it has often, since the 19th century, come with anti-Semitic overtones. Even today, some crackpots are convinced that Goldman Sachs is part of some global Jewish conspiracy.

Banks are, of course, responsible for things like excessive bonuses, the bankruptcy of Lehman Brothers and financial instruments ranging from the murky to the devastating. But others have failed as well, including economists, journalists and, most of all, those politicians who, feigning understanding, are currently aligning themselves with the young protesters.

Economists have failed because they predicted neither the 2007 nor the 2011 crisis -- and because now they are talking each other to death in ideological trench warfare. We in the media must also admit to having failed because we've hardly been able to explain the crisis and because, now that a whiff of resistance is developing against "those at the top," we are looking forward to an anti-capitalist global revolution with greedy enthusiasm.

The Total Failure of the Political Class

But all of this is nothing when compared with the total failure of a political class that, for decades, has been spending more money than it takes in. Washington is merely the most egregious example to date. Since 1971, when the United States stopped pegging the dollar to gold, it has flooded its own country and the rest of world with its cash while its own public debt has only continued to pile up.

Of course, other governments haven't been much better. Germany's current debt troubles really began to take shape under Helmut Schmidt, the Social Democratic chancellor of Germany from 1974 to 1982 who is now in great demand as someone who can supposedly interpret crises well. Greece simply deceived the rest of the euro zone with falsified financial data. And even before Lehman Brothers collapsed in the fall of 2008, 11 of the 15 countries that belonged to the euro zone then were not fulfilling the stability criteria of the Maastricht Treaty limiting gross government debt as a percentage of GDP.

Just Going Through the Motions

Today, the nations of the world have accumulated the almost unfathomable sum of more than $50 trillion (€36 trillion) in debt. And that figure even ignores other foreseeable burdens, such as old-age benefits and pension payments.

Almost all parliamentary democracies tend to greatly overdo it when handing out gifts to voters. The shouting only starts when, in the great circus of subsidies, a particularly frivolous clown routine is to be eliminated for cost-cutting reasons.

It's a political world chronically addicted to debt. And it's one that pats itself on the back whenever it merely succeeds in reducing the net amount of fresh borrowing -- in other words, diving just a bit less into the red. It's a political world that didn't have the courage to address the urgently pressing issue of regulating global financial markets even in the years when everything was still booming.

Likewise, it's also a political world that has been stumbling from one crisis summit to the next over the last four years, one that turns a blind eye, underestimates, appeases and delays. After European leaders met in Brussels, the European Financial Stability Facility (EFSF) was born. In addition to being virtually unpronounceable, it also stands for the elites' inability to at least drum up support among their own citizenry.

Confusing Our Enemies

For the last four years, the members of this political world have portrayed themselves as being driven -- but by what? The evil markets, which simply want to know whether they will get their money back?

In the end, these markets -- and this is where we come full circle -- also represent those enraged citizens, the small investors now camped out in front of the European Central Bank (ECB) in Frankfurt, who don't even understand that this bank is the last fire brigade standing rather than the arsonist.

Perhaps those holding up banners saying "Down with interest and compound interest" are hoping -- like some politicians -- that the debts will somehow just disappear if they just keep their eyes closed long enough.

In 1992, when Bill Clinton was campaigning to become president of the United States, one of his best-known campaign slogans against George H.W. Bush read: "It's the economy, stupid!" Today, the slogan ought to read: "It's politics, stupid!"

Translated from the German by Christopher Sultan

Published on October 26, 2011 04:57

How the Euro Zone Can Restore Confidence

By DAVID MALPASS, WSJ

The world is waiting anxiously for Europe to use a bazooka on its debt problems—i.e., to make such a strong financial commitment to European banks and bonds that they become investable again, unfreezing markets.

But Europe probably won't go that far in this week's summits. This leaves in place a costly slow-motion bailout and a deepening recession.

For the U.S., it means another drag on an economy already stalled by Washington's uncontrolled spending, taxes and regulation, as well as its weak-dollar policy.

The increasingly common view is that Europe's crisis will worsen and Europe will eventually have to either centralize its government (imagine Brussels booming like Washington) or let the euro break apart with some countries devaluing their way to much lower living standards.

Europe wants a healthier middle ground and so should the U.S. Europe's goal should be to control government spending, keep the euro zone together, and keep national finances separate in the interest of freedom and limited government. The problem is not the euro or national autonomy, but the euro-wide blindfold over a decade as national debts spiraled higher.

For now, Europe's borrowing costs outside Germany will probably keep rising as confidence declines, choking off investment and spreading Greece's crisis westward. Italy is already in a recession, and Monday's weak orders report from German purchasing managers confirmed the risk that even Germany may be sinking into recession.

This puts Europe's banking system at risk. It owns much of Europe's national debt and is therefore very sensitive to falling bond prices. As Greece and Portugal move toward restructuring their bonds, with banks taking a loss, key funding sources for European banks are drying up. These include U.S. money-market funds, Europe's floating-rate interbank market, and lately the large secured bond market.

The market's worry is that other heavily indebted countries will also sink and restructure their bonds. For now, banks are selling assets and planning new equity issuance to fill the gap, and the European Central Bank (ECB) is temporarily providing unlimited loans to banks against weak collateral.

The bar for re-establishing confidence in Europe is probably not as high as it seems. A bold plan to cut government spending and sell government assets would work. Investors are looking for a home for trillions in idle Federal Reserve-generated dollars, and Italy's 10-year bond has a yield of 6% compared to only 2.2% for the U.S. 10-year Treasury.

As growth deteriorates and governments refuse to downsize, Europe will be tempted to go all-in, using overwhelming financial force to restore confidence to Italian and Spanish bonds and stabilize bank funding. One technique is faster asset purchases by the ECB, enough to reduce bond yields in Italy and Spain.

This is the approach the Fed used in late 2008 when it announced that it would purchase over a trillion dollars in mortgage bonds. The severe downside was that the unbounded Fed purchases have opened a Pandora's box of taxpayer risk and market uncertainty that will last decades.

The Fed remains fascinated with continued large-scale asset purchases even after the 2008 systemic crisis is long over and consumer-price index (CPI) inflation has hit 3.9%. Germany is more protective of stable money and price stability than the U.S. and has rejected the option of the ECB making Fed-sized asset purchases.

During the 2008 crisis, the U.S. developed another overwhelming force that might stabilize Europe's funding problem. Four weeks after Lehman Brothers filed for bankruptcy, the Federal Deposit Insurance Corp. said it had the jaw-dropping authority to guarantee apparently unlimited amounts of new unsecured bank debt. Before this program ended, major banks were issuing five-year debt with a 100% FDIC guarantee even though the FDIC insurance fund was itself risking exhaustion.

Contrast this with Europe's hesitation over even partial insurance for Europe's sovereign bonds.

Still missing, however, is proof that governments like Italy's (and America's) can restrain spending or sell government assets fast enough to pay down debt. Italy's debt-to-GDP ratio is already 120%, more than double a sustainable level, while the U.S., with a 70% ratio—$10.5 trillion marketable debt not counting entitlements, versus $15 trillion in GDP—is on course to grow the debt ratio to 85% by 2016 and 100% by 2021.

When economies and the work force were growing, politicians and government unions promised workers they would pay their pensions and health-care costs without limit. They counted on a pyramid of new workers and, at many U.S. pension funds, rosy assumptions about strong investment earnings and short life spans for retirees. They borrowed trillions, helped by low interest rates, faulty bond ratings, fake accounting and, in Europe, a political conspiracy to ignore the 3% European treaty limit on deficits.

Thus an epic battle is underway in Europe and the U.S. over the size of government amid shrinking resources. The euro zone's path forward is clear but politically difficult. As nations, they need to cut government spending, sell assets and allow private-sector competitiveness. As a part of a union, the euro zone has to divide up the losses from past deficits, restore confidence in sovereign bonds, and create a system that won't let politicians borrow as much as they did.

The alternatives—the current dilatory bailout or a faster path to default and the breakup of the euro—would be devastating for all.

Mr. Malpass, a deputy assistant Treasury secretary in the Reagan administration, is president of Encima Global LLC.

The world is waiting anxiously for Europe to use a bazooka on its debt problems—i.e., to make such a strong financial commitment to European banks and bonds that they become investable again, unfreezing markets.

But Europe probably won't go that far in this week's summits. This leaves in place a costly slow-motion bailout and a deepening recession.

For the U.S., it means another drag on an economy already stalled by Washington's uncontrolled spending, taxes and regulation, as well as its weak-dollar policy.

The increasingly common view is that Europe's crisis will worsen and Europe will eventually have to either centralize its government (imagine Brussels booming like Washington) or let the euro break apart with some countries devaluing their way to much lower living standards.

Europe wants a healthier middle ground and so should the U.S. Europe's goal should be to control government spending, keep the euro zone together, and keep national finances separate in the interest of freedom and limited government. The problem is not the euro or national autonomy, but the euro-wide blindfold over a decade as national debts spiraled higher.

For now, Europe's borrowing costs outside Germany will probably keep rising as confidence declines, choking off investment and spreading Greece's crisis westward. Italy is already in a recession, and Monday's weak orders report from German purchasing managers confirmed the risk that even Germany may be sinking into recession.

This puts Europe's banking system at risk. It owns much of Europe's national debt and is therefore very sensitive to falling bond prices. As Greece and Portugal move toward restructuring their bonds, with banks taking a loss, key funding sources for European banks are drying up. These include U.S. money-market funds, Europe's floating-rate interbank market, and lately the large secured bond market.

The market's worry is that other heavily indebted countries will also sink and restructure their bonds. For now, banks are selling assets and planning new equity issuance to fill the gap, and the European Central Bank (ECB) is temporarily providing unlimited loans to banks against weak collateral.

The bar for re-establishing confidence in Europe is probably not as high as it seems. A bold plan to cut government spending and sell government assets would work. Investors are looking for a home for trillions in idle Federal Reserve-generated dollars, and Italy's 10-year bond has a yield of 6% compared to only 2.2% for the U.S. 10-year Treasury.

As growth deteriorates and governments refuse to downsize, Europe will be tempted to go all-in, using overwhelming financial force to restore confidence to Italian and Spanish bonds and stabilize bank funding. One technique is faster asset purchases by the ECB, enough to reduce bond yields in Italy and Spain.

This is the approach the Fed used in late 2008 when it announced that it would purchase over a trillion dollars in mortgage bonds. The severe downside was that the unbounded Fed purchases have opened a Pandora's box of taxpayer risk and market uncertainty that will last decades.

The Fed remains fascinated with continued large-scale asset purchases even after the 2008 systemic crisis is long over and consumer-price index (CPI) inflation has hit 3.9%. Germany is more protective of stable money and price stability than the U.S. and has rejected the option of the ECB making Fed-sized asset purchases.

During the 2008 crisis, the U.S. developed another overwhelming force that might stabilize Europe's funding problem. Four weeks after Lehman Brothers filed for bankruptcy, the Federal Deposit Insurance Corp. said it had the jaw-dropping authority to guarantee apparently unlimited amounts of new unsecured bank debt. Before this program ended, major banks were issuing five-year debt with a 100% FDIC guarantee even though the FDIC insurance fund was itself risking exhaustion.

Contrast this with Europe's hesitation over even partial insurance for Europe's sovereign bonds.

Still missing, however, is proof that governments like Italy's (and America's) can restrain spending or sell government assets fast enough to pay down debt. Italy's debt-to-GDP ratio is already 120%, more than double a sustainable level, while the U.S., with a 70% ratio—$10.5 trillion marketable debt not counting entitlements, versus $15 trillion in GDP—is on course to grow the debt ratio to 85% by 2016 and 100% by 2021.

When economies and the work force were growing, politicians and government unions promised workers they would pay their pensions and health-care costs without limit. They counted on a pyramid of new workers and, at many U.S. pension funds, rosy assumptions about strong investment earnings and short life spans for retirees. They borrowed trillions, helped by low interest rates, faulty bond ratings, fake accounting and, in Europe, a political conspiracy to ignore the 3% European treaty limit on deficits.

Thus an epic battle is underway in Europe and the U.S. over the size of government amid shrinking resources. The euro zone's path forward is clear but politically difficult. As nations, they need to cut government spending, sell assets and allow private-sector competitiveness. As a part of a union, the euro zone has to divide up the losses from past deficits, restore confidence in sovereign bonds, and create a system that won't let politicians borrow as much as they did.

The alternatives—the current dilatory bailout or a faster path to default and the breakup of the euro—would be devastating for all.

Mr. Malpass, a deputy assistant Treasury secretary in the Reagan administration, is president of Encima Global LLC.

Published on October 26, 2011 04:34

October 25, 2011

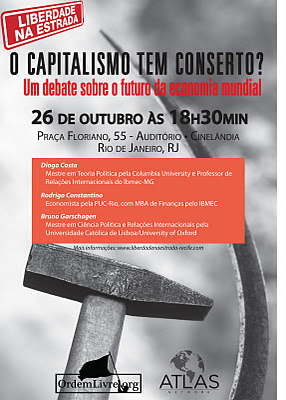

Liberdade na Estrada - amanhã, no Rio

Published on October 25, 2011 11:09

Europe is now leveraging for a catastrophe

By Wolfgang Münchau

It is time to prepare for the unthinkable: there is now a significant probability the euro will not survive in its current form. This is not because I am predicting the failure by European leaders to agree a deal. In fact, I believe they will. My concern is not about failure to agree, but the consequences of an agreement. I am writing this column before the results of Sunday's European summit were known. It appeared that a final agreement would not be reached until Wednesday. Under consideration has been a leveraged European financial stability facility, perhaps accompanied by new instruments from the International Monetary Fund.

A leveraged EFSF is attractive to politicians for the same reason that subprime mortgages once appeared attractive to borrowers. Leverage can have different economic functions, but in these cases it simply disguises a lack of money. The idea is to turn the EFSF into a monoline insurer for sovereign bonds. It is worth recalling that the role of those monolines during the bubble was to insure toxic credit products. They ended up as a crisis amplifier.

Technically, the EFSF monoline insurer would provide a first-loss tranche insurance for government bonds up to an agreed percentage. It sounds like a neat idea, until the recipients of the insurance realise their sovereign bonds have turned into hard-to-value structured products. One of the factors that will make them hard to value is the incalculable probability that France might lose its triple A rating. In that case, the EFSF would automatically lose its own triple A rating – which is derived from that of its guarantors. The EFSF's yields would then rise, and the value of the insurance would be greatly reduced. The construction could ultimately collapse.

Leveraging also massively increases the probability of a loss for the triple A-rated member states, who ultimately provide the insurance. If a recipient of the guarantee were to impose a relatively small haircut – say 20 per cent – the EFSF and its guarantors would take the entire hit. Under current arrangements, they would only lose their share of the haircut.

The simple reason why there can be no technical quick fix is that the crisis is, at its heart, political. The triple A-rated countries have left no doubt that they are willing to support the system, but only up to a certain point. And we are well beyond that point now. If Germany continued to reject an increase in its own liabilities, debt monetisation through the European Central Bank and eurobonds, the crisis would logically end in a break-up. There is no way the member states of the eurozone's periphery can sustainably service their private and public debts, and adjust their economies at the same time.

Each of Germany's red lines has some justification on its own. But together they are toxic for the eurozone. The politics is not getting any easier. The behaviour of the Bundestag underlines the political nature of the crisis. Last month's ruling of Germany's constitutional court strengthened the role of parliament. But it also reduced the autonomy of the German chancellor, who now has to seek prior approval by the Bundestag's budget committee before negotiating in Brussels. This power shift will not prevent agreements, such as the one currently negotiated, but it will make it harder to co-ordinate policy in the European Council on an ongoing basis.

The way eurozone leaders have been handling the crisis ultimately vindicates the German constitutional court's conservatism in its definition of what constitutes a functioning democracy. Policy co-ordination among heads of state is both undemocratic and ineffective. A monetary union may require more than just a eurobond and a small fiscal union. It may require a formal, if partial, transfer of sovereignty to the centre – that includes the rights to levy certain taxes, impose regulation in product, labour and financial markets, and to set fiscal rules for member states.

Under normal circumstances, European electorates would not accept such a massive transfer of sovereignty. I would not completely exclude the possibility that they might accept it if the alternative was a breakdown of the euro. Even then, I would not bet on such an outcome. Current policy is leading us straight towards this bifurcation point, which may only be a few weeks or months away.

The biggest danger now is the large number of politicians drawing red lines in the sand, and the lack of even a single EU authority willing and capable of cutting through them. Given the multiple uncertainties, there is no way to attach any precise probabilities to any scenarios. But clearly, the chance of a catastrophic accident is bigger than merely non-trivial. The main consequences of leverage will be to increase that probability.

It is time to prepare for the unthinkable: there is now a significant probability the euro will not survive in its current form. This is not because I am predicting the failure by European leaders to agree a deal. In fact, I believe they will. My concern is not about failure to agree, but the consequences of an agreement. I am writing this column before the results of Sunday's European summit were known. It appeared that a final agreement would not be reached until Wednesday. Under consideration has been a leveraged European financial stability facility, perhaps accompanied by new instruments from the International Monetary Fund.

A leveraged EFSF is attractive to politicians for the same reason that subprime mortgages once appeared attractive to borrowers. Leverage can have different economic functions, but in these cases it simply disguises a lack of money. The idea is to turn the EFSF into a monoline insurer for sovereign bonds. It is worth recalling that the role of those monolines during the bubble was to insure toxic credit products. They ended up as a crisis amplifier.

Technically, the EFSF monoline insurer would provide a first-loss tranche insurance for government bonds up to an agreed percentage. It sounds like a neat idea, until the recipients of the insurance realise their sovereign bonds have turned into hard-to-value structured products. One of the factors that will make them hard to value is the incalculable probability that France might lose its triple A rating. In that case, the EFSF would automatically lose its own triple A rating – which is derived from that of its guarantors. The EFSF's yields would then rise, and the value of the insurance would be greatly reduced. The construction could ultimately collapse.

Leveraging also massively increases the probability of a loss for the triple A-rated member states, who ultimately provide the insurance. If a recipient of the guarantee were to impose a relatively small haircut – say 20 per cent – the EFSF and its guarantors would take the entire hit. Under current arrangements, they would only lose their share of the haircut.

The simple reason why there can be no technical quick fix is that the crisis is, at its heart, political. The triple A-rated countries have left no doubt that they are willing to support the system, but only up to a certain point. And we are well beyond that point now. If Germany continued to reject an increase in its own liabilities, debt monetisation through the European Central Bank and eurobonds, the crisis would logically end in a break-up. There is no way the member states of the eurozone's periphery can sustainably service their private and public debts, and adjust their economies at the same time.

Each of Germany's red lines has some justification on its own. But together they are toxic for the eurozone. The politics is not getting any easier. The behaviour of the Bundestag underlines the political nature of the crisis. Last month's ruling of Germany's constitutional court strengthened the role of parliament. But it also reduced the autonomy of the German chancellor, who now has to seek prior approval by the Bundestag's budget committee before negotiating in Brussels. This power shift will not prevent agreements, such as the one currently negotiated, but it will make it harder to co-ordinate policy in the European Council on an ongoing basis.

The way eurozone leaders have been handling the crisis ultimately vindicates the German constitutional court's conservatism in its definition of what constitutes a functioning democracy. Policy co-ordination among heads of state is both undemocratic and ineffective. A monetary union may require more than just a eurobond and a small fiscal union. It may require a formal, if partial, transfer of sovereignty to the centre – that includes the rights to levy certain taxes, impose regulation in product, labour and financial markets, and to set fiscal rules for member states.

Under normal circumstances, European electorates would not accept such a massive transfer of sovereignty. I would not completely exclude the possibility that they might accept it if the alternative was a breakdown of the euro. Even then, I would not bet on such an outcome. Current policy is leading us straight towards this bifurcation point, which may only be a few weeks or months away.

The biggest danger now is the large number of politicians drawing red lines in the sand, and the lack of even a single EU authority willing and capable of cutting through them. Given the multiple uncertainties, there is no way to attach any precise probabilities to any scenarios. But clearly, the chance of a catastrophic accident is bigger than merely non-trivial. The main consequences of leverage will be to increase that probability.

Published on October 25, 2011 10:48

Lula para sempre

Marco Antonio Villa, O GLOBO

Luiz Inácio Lula da Silva não é um homem de palavra. Proclamou diversas vezes que, ao terminar o seu mandato presidencial, iria se recolher à vida privada e se afastar da política. Mentiu. Foi mais uma manobra astuta, entre tantas que realizou, desde 1972, quando chegou à diretoria do sindicato de São Bernardo, indicado pelo irmão, para ser uma espécie de porta-voz do Partidão (depois de eleito, esqueceu do acordo).

A permanente ação política do ex-presidente é um mau exemplo para o país. Não houve nenhuma acusação de corrupção no governo Dilma sem que ele apoiasse enfaticamente o acusado. Lula pressionou o governo para não "aceitar as pressões da mídia". Apresentou a sua gestão como exemplo, ou seja, nunca apurou nenhuma denúncia, mesmo em casos com abundantes provas de mau uso dos recursos públicos. Contudo, seus conselhos não foram obedecidos.

Não deve causar estranheza este desprezo pelo interesse público. É típico de Lula. Para ele, o que vale é ter poder. Qualquer princípio pode ser instrumento para uma transação. Correção, ética e moralidade são palavras desconhecidas no seu vocabulário. Para impor a sua vontade passa por cima de qualquer ideia ou de pessoas. Tem obtido êxito. Claro que o ambiente político do país, do herói sem nenhum caráter, ajudou. E muito.

Ao longo do tempo, a doença do eterno poder foi crescendo. Começou na sala de um sindicato e terminou no Palácio do Planalto. E pretende retornar ao posto que considera seu. Para isso, desde o dia 1 de janeiro deste ano, não pensa em outra coisa. E toda ação política passa por este objetivo maior. Como de hábito, o interesse pessoal é o que conta. Qualquer obstáculo colocado no caminho será ultrapassado a qualquer custo.

O episódio envolvendo o ministro do Esporte é ilustrativo. A defesa enfática de Orlando Silva não dependeu da apresentação de provas da inocência do ministro. Não, muito pelo contrário. O que contou foi a importância para o seu projeto presidencial do apoio do PCdoB ao candidato petista na capital paulista. Lula sabe que o primeiro passo rumo ao terceiro governo é vencer em São Paulo. 2014 começa em 2012. O mesmo se repetiu no caso do Ministério dos Transportes e a importância do suporte do PR, independentemente dos "malfeitos", como diria a presidente Dilma, realizados naquela pasta. E, no caso, ainda envolvia o interesse pessoal: o suplente de Nascimento no Senado era o seu amigo João Pedro.

O egocentrismo do ex-presidente é antigo. Tudo passa pela mediação pessoal. Transformou o delegado Romeu Tuma, chefe do Dops paulista, onde centenas de brasileiros foram torturados e dezenas foram assassinados, em democrata. Lula foi detido em 1980, quando não havia mais torturas. Recebeu tratamento privilegiado, como mesmo confessou, diversas vezes, em entrevistas, que foram utilizadas até na campanha do delegado ao Senado. Nunca fez referência às torturas. Transformou a casa dos horrores em hotel de luxo. E até chegou a nomear o filho de Tuma secretário nacional de Justiça!!

O desprezo pela História é permanente. Estabeleceu uma forte relação com o símbolo maior do atraso político do país: o senador José Ribamar da Costa, vulgo José Sarney. Retirou o político maranhense do ocaso político. Fez o que Sílvio Romero chamou de "suprema degradação de retrogradar, dando, de novo, um sentido histórico às oligarquias locais e outorgando-lhes nova função política e social". E pior: entregou parte da máquina estatal para o deleite dos interesses familiares, com resultados já conhecidos.

O desprezo pelos valores democráticos e republicanos serve para explicar a simpatia de Lula para com os ditadores. Estabeleceu uma relação amistosa com Muamar Kadafi (o chamou de "amigo, irmão e líder") e com Fidel Castro (outro "amigo"). Concedeu a tiranos africanos ajuda econômica a fundo perdido. Nunca - nunca mesmo - em oito anos de Presidência deu uma declaração contra as violações dos direitos humanos nas ditaduras do antigo Terceiro Mundo. Mas, diversas vezes, atacou os Estados Unidos.

Desta forma, é considerável a sua ojeriza a qualquer forma de oposição. Ele gosta somente de ouvir a sua própria voz. Não sabe conviver com as críticas. E nem com o passado. Nada pode se rivalizar ao que acredita ser o seu papel na história. Daí a demonização dos líderes sindicais que não rezavam pela sua cartilha, a desqualificação dos políticos que não aceitaram segui-lo. Além do discurso, usou do "convencimento" financeiro. Cooptou muitos dos antigos opositores utilizando-se dos recursos do Erário. Transformou as empresas estatais em apêndices dos seus desejos. Amarrou os destinos do país ao seu projeto de poder.

Como o conde de Monte Cristo, o ex-presidente conta cada dia que passa. A sua "vingança" é o retorno, em 2014. Conta com a complacência de um país que tem uma oposição omissa, ou, na melhor das hipóteses, tímida. Detém o controle absoluto do PT. Usa e abusa do partido para fortalecer a sua capacidade de negociação com outros partidos e setores da sociedade. É obedecido sem questionamentos.

Lula é uma avis rara da política brasileira. Nada o liga à nossa tradição. É um típico caudilho, tão característico da América Hispânica. Personalista, ególatra, sem princípios e obcecado pelo poder absoluto. E, como todo caudilho, quer se perpetuar no governo. Mas os retornos na América Latina nunca deram certo. Basta recordar dois exemplos: Getúlio Vargas e Juan Domingo Perón.

MARCO ANTONIO VILLA é historiador e professor da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

Luiz Inácio Lula da Silva não é um homem de palavra. Proclamou diversas vezes que, ao terminar o seu mandato presidencial, iria se recolher à vida privada e se afastar da política. Mentiu. Foi mais uma manobra astuta, entre tantas que realizou, desde 1972, quando chegou à diretoria do sindicato de São Bernardo, indicado pelo irmão, para ser uma espécie de porta-voz do Partidão (depois de eleito, esqueceu do acordo).

A permanente ação política do ex-presidente é um mau exemplo para o país. Não houve nenhuma acusação de corrupção no governo Dilma sem que ele apoiasse enfaticamente o acusado. Lula pressionou o governo para não "aceitar as pressões da mídia". Apresentou a sua gestão como exemplo, ou seja, nunca apurou nenhuma denúncia, mesmo em casos com abundantes provas de mau uso dos recursos públicos. Contudo, seus conselhos não foram obedecidos.

Não deve causar estranheza este desprezo pelo interesse público. É típico de Lula. Para ele, o que vale é ter poder. Qualquer princípio pode ser instrumento para uma transação. Correção, ética e moralidade são palavras desconhecidas no seu vocabulário. Para impor a sua vontade passa por cima de qualquer ideia ou de pessoas. Tem obtido êxito. Claro que o ambiente político do país, do herói sem nenhum caráter, ajudou. E muito.

Ao longo do tempo, a doença do eterno poder foi crescendo. Começou na sala de um sindicato e terminou no Palácio do Planalto. E pretende retornar ao posto que considera seu. Para isso, desde o dia 1 de janeiro deste ano, não pensa em outra coisa. E toda ação política passa por este objetivo maior. Como de hábito, o interesse pessoal é o que conta. Qualquer obstáculo colocado no caminho será ultrapassado a qualquer custo.

O episódio envolvendo o ministro do Esporte é ilustrativo. A defesa enfática de Orlando Silva não dependeu da apresentação de provas da inocência do ministro. Não, muito pelo contrário. O que contou foi a importância para o seu projeto presidencial do apoio do PCdoB ao candidato petista na capital paulista. Lula sabe que o primeiro passo rumo ao terceiro governo é vencer em São Paulo. 2014 começa em 2012. O mesmo se repetiu no caso do Ministério dos Transportes e a importância do suporte do PR, independentemente dos "malfeitos", como diria a presidente Dilma, realizados naquela pasta. E, no caso, ainda envolvia o interesse pessoal: o suplente de Nascimento no Senado era o seu amigo João Pedro.

O egocentrismo do ex-presidente é antigo. Tudo passa pela mediação pessoal. Transformou o delegado Romeu Tuma, chefe do Dops paulista, onde centenas de brasileiros foram torturados e dezenas foram assassinados, em democrata. Lula foi detido em 1980, quando não havia mais torturas. Recebeu tratamento privilegiado, como mesmo confessou, diversas vezes, em entrevistas, que foram utilizadas até na campanha do delegado ao Senado. Nunca fez referência às torturas. Transformou a casa dos horrores em hotel de luxo. E até chegou a nomear o filho de Tuma secretário nacional de Justiça!!

O desprezo pela História é permanente. Estabeleceu uma forte relação com o símbolo maior do atraso político do país: o senador José Ribamar da Costa, vulgo José Sarney. Retirou o político maranhense do ocaso político. Fez o que Sílvio Romero chamou de "suprema degradação de retrogradar, dando, de novo, um sentido histórico às oligarquias locais e outorgando-lhes nova função política e social". E pior: entregou parte da máquina estatal para o deleite dos interesses familiares, com resultados já conhecidos.

O desprezo pelos valores democráticos e republicanos serve para explicar a simpatia de Lula para com os ditadores. Estabeleceu uma relação amistosa com Muamar Kadafi (o chamou de "amigo, irmão e líder") e com Fidel Castro (outro "amigo"). Concedeu a tiranos africanos ajuda econômica a fundo perdido. Nunca - nunca mesmo - em oito anos de Presidência deu uma declaração contra as violações dos direitos humanos nas ditaduras do antigo Terceiro Mundo. Mas, diversas vezes, atacou os Estados Unidos.

Desta forma, é considerável a sua ojeriza a qualquer forma de oposição. Ele gosta somente de ouvir a sua própria voz. Não sabe conviver com as críticas. E nem com o passado. Nada pode se rivalizar ao que acredita ser o seu papel na história. Daí a demonização dos líderes sindicais que não rezavam pela sua cartilha, a desqualificação dos políticos que não aceitaram segui-lo. Além do discurso, usou do "convencimento" financeiro. Cooptou muitos dos antigos opositores utilizando-se dos recursos do Erário. Transformou as empresas estatais em apêndices dos seus desejos. Amarrou os destinos do país ao seu projeto de poder.

Como o conde de Monte Cristo, o ex-presidente conta cada dia que passa. A sua "vingança" é o retorno, em 2014. Conta com a complacência de um país que tem uma oposição omissa, ou, na melhor das hipóteses, tímida. Detém o controle absoluto do PT. Usa e abusa do partido para fortalecer a sua capacidade de negociação com outros partidos e setores da sociedade. É obedecido sem questionamentos.

Lula é uma avis rara da política brasileira. Nada o liga à nossa tradição. É um típico caudilho, tão característico da América Hispânica. Personalista, ególatra, sem princípios e obcecado pelo poder absoluto. E, como todo caudilho, quer se perpetuar no governo. Mas os retornos na América Latina nunca deram certo. Basta recordar dois exemplos: Getúlio Vargas e Juan Domingo Perón.

MARCO ANTONIO VILLA é historiador e professor da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

Published on October 25, 2011 06:26

October 24, 2011

Arautos do atraso

João Luiz Mauad, Diário do Comércio - SP

É muito dura a vida de quem pretende iniciar ou ampliar um negócio no Brasil. Qualquer um que pretenda erguer um simples condomínio de apartamentos, explorar uma mina em propriedade privada, construir uma pequena usina hidrelétrica ou uma nova fábrica terá que encarar, além da intrincada legislação ambiental, as onipotentes e intransigentes agências reguladoras, com autoridade suficiente para embargar quaisquer novos projetos considerados "nocivos ao meio ambiente".

Neste país, qualquer novo investimento, mesmo os públicos, deve percorrer um labirinto sem fim de controles e processos, além de contar com a má vontade dos barnabés e a oposição de grupos ativistas raivosos e barulhentos. Cada passo nesse labirinto envolve custos absurdos de tempo e dinheiro, sem qualquer garantia de que o projeto seguirá adiante.

São inúmeros os empreendimentos embargados ultimamente, pelas autoridades ambientais, em nome da preservação do habitat de espécies "ameaçadas" de peixes, pererecas, corujas, ratos, borboletas, preguiças e sabe-se lá mais o quê.

Em face desta barafunda regulatória e do ativismo verde, é um milagre que investimentos produtivos ainda aconteçam neste país. O mais notável e paradoxal, entretanto, é que a maioria dos brasileiros, que supostamente deseja o progresso do país, aceita e até mesmo aplaude este estado de coisas. A seita ambientalista nunca foi tão popular como agora.

O movimento verde nasceu da justíssima indignação de alguns com a poluição do ar, dos rios e dos mares, além da preocupação com os riscos para a saúde humana provenientes da atividade industrial. Com o tempo, entretanto, o movimento foi sendo dominado e transformado por ideólogos esquerdistas, preocupados não com a poluição ambiental ou com a nossa saúde, mas com o desmantelamento do capitalismo.

Hoje em dia, as bandeiras "verdes" vão desde a rejeição aos combustíveis fósseis até a construção de usinas hidrelétricas e termonucleares, que ao todo significam 98% da produção de energia do mundo. Até mesmo os aparelhos de ar condicionado, geladeiras e outros eletrodomésticos estão na lista negra desta gente. Alguns mais radicais, sem maiores considerações pelo conforto humano, consideram antiecológica a utilização de qualquer equipamento industrial minimamente poluente ou prejudicial ao famigerado aquecimento global.

Em resumo, a essência dessa ideologia está na crença de que a humanidade deve minimizar o seu impacto sobre a natureza, custe o que custar. Vide a gritaria contra a aprovação recente do novo Código Florestal, um código extremamente preservacionista e restritivo à atividade econômica, sem similar no mundo, mas que, mesmo assim, conseguiu desagradar os xiitas.

O problema que os adeptos desse radicalismo se recusam a enxergar é que nós, seres humanos, só sobrevivemos através da transformação da natureza, sem o quê não satisfazemos as nossas necessidades mínimas.

Nosso bem estar está diretamente ligado à nossa capacidade de geração de riquezas, a fim de tornar o ambiente a nossa volta menos agressivo e mais hospitaleiro. Ao criarmos e utilizarmos riquezas como casas, estradas, usinas de energia, indústrias, alimentos, automóveis, aviões, móveis, utensílios, eletrodomésticos, etc., de alguma maneira nós estaremos impactando a natureza.

A razão fundamental de nosso alto padrão de vida (notadamente quando comparado com os dos nossos ancestrais) está na industrialização. Graças a ela, nós hoje somos centenas de vezes mais produtivos do que há 200 anos. Já imaginaram como nós estaríamos vivendo, caso os nossos antepassados fossem reféns de seitas ambientalistas como as de hoje?

Definitivamente, o progresso, vale dizer, o abandono do nosso estado de pobreza natural, requer que modifiquemos a natureza tanto quanto seja necessário para torná-la menos agressiva e, acima de tudo, favorável à nossa sobrevivência. Graças a Deus, as gerações que nos precederam visaram o progresso, não o preservacionismo. Elas tiveram orgulho de construir fábricas, abrir estradas, perfurar poços, escavar a terra a procura de novos recursos.

O desenvolvimento industrial e científico são verdadeiras dádivas da modernidade, que nos derem as ferramentas e a tecnologia necessárias para tornar o nosso habitat mais saudável e acolhedor. Pensem por um minuto no que seria de nós sem os modernos sistemas de esgotamento sanitário, a água encanada, as construções mais seguras, resistentes e protegidas das intempéries naturais, a comida fresca e farta e os meios de transporte rápidos e eficientes.

É verdade que tudo isso resultou em alguma poluição do ar, do mar e dos rios. No entanto, mesmo esses indesejáveis efeitos negativos têm sido superadas com bastante êxito pelas nações capitalistas mais avançadas.

Por incrível que pareça, os mais prejudicados pelo fanatismo das seitas ambientalistas são os mais pobres, privados da única chance de poderem um dia usufruir do padrão de vida dos países industrializados.

Ao contrário do que dizem os pregadores do apocalipse, precisamos abraçar, de forma inequívoca, o desenvolvimento econômico, vale dizer: a transformação da natureza em grande escala, a utilização sem remorsos de energias eficientes e baratas, a produção de bens e serviços com maior produtividade e menor esforço. Só assim viveremos mais e melhor.

É muito dura a vida de quem pretende iniciar ou ampliar um negócio no Brasil. Qualquer um que pretenda erguer um simples condomínio de apartamentos, explorar uma mina em propriedade privada, construir uma pequena usina hidrelétrica ou uma nova fábrica terá que encarar, além da intrincada legislação ambiental, as onipotentes e intransigentes agências reguladoras, com autoridade suficiente para embargar quaisquer novos projetos considerados "nocivos ao meio ambiente".

Neste país, qualquer novo investimento, mesmo os públicos, deve percorrer um labirinto sem fim de controles e processos, além de contar com a má vontade dos barnabés e a oposição de grupos ativistas raivosos e barulhentos. Cada passo nesse labirinto envolve custos absurdos de tempo e dinheiro, sem qualquer garantia de que o projeto seguirá adiante.

São inúmeros os empreendimentos embargados ultimamente, pelas autoridades ambientais, em nome da preservação do habitat de espécies "ameaçadas" de peixes, pererecas, corujas, ratos, borboletas, preguiças e sabe-se lá mais o quê.

Em face desta barafunda regulatória e do ativismo verde, é um milagre que investimentos produtivos ainda aconteçam neste país. O mais notável e paradoxal, entretanto, é que a maioria dos brasileiros, que supostamente deseja o progresso do país, aceita e até mesmo aplaude este estado de coisas. A seita ambientalista nunca foi tão popular como agora.

O movimento verde nasceu da justíssima indignação de alguns com a poluição do ar, dos rios e dos mares, além da preocupação com os riscos para a saúde humana provenientes da atividade industrial. Com o tempo, entretanto, o movimento foi sendo dominado e transformado por ideólogos esquerdistas, preocupados não com a poluição ambiental ou com a nossa saúde, mas com o desmantelamento do capitalismo.

Hoje em dia, as bandeiras "verdes" vão desde a rejeição aos combustíveis fósseis até a construção de usinas hidrelétricas e termonucleares, que ao todo significam 98% da produção de energia do mundo. Até mesmo os aparelhos de ar condicionado, geladeiras e outros eletrodomésticos estão na lista negra desta gente. Alguns mais radicais, sem maiores considerações pelo conforto humano, consideram antiecológica a utilização de qualquer equipamento industrial minimamente poluente ou prejudicial ao famigerado aquecimento global.

Em resumo, a essência dessa ideologia está na crença de que a humanidade deve minimizar o seu impacto sobre a natureza, custe o que custar. Vide a gritaria contra a aprovação recente do novo Código Florestal, um código extremamente preservacionista e restritivo à atividade econômica, sem similar no mundo, mas que, mesmo assim, conseguiu desagradar os xiitas.

O problema que os adeptos desse radicalismo se recusam a enxergar é que nós, seres humanos, só sobrevivemos através da transformação da natureza, sem o quê não satisfazemos as nossas necessidades mínimas.