Rodrigo Constantino's Blog, page 397

January 13, 2012

Peito bonito é bem público

Rodrigo Constantino, para o Instituto Liberal

O silicone virou assunto de saúde pública no Brasil. Após ficar comprovado que há riscos de ruptura no material importado da França e da Holanda, o governo decidiu liberar o uso do SUS para as cirurgias de retirada de próteses mamárias que se romperam. As pacientes reclamam, alegando que a cirurgia deve ser preventiva também. O governo está sob pressão para liberar de vez a rede universal de saúde para toda cirurgia de troca de silicone.

O tema levanta algumas questões interessantes. Em primeiro lugar, parece que a Anvisa está tão preocupada em controlar a vida dos cidadãos nos mínimos detalhes que deixa passar casos mais graves como esse. Para se meter na quantidade de sal do pão francês os funcionários da agência arrumam tempo, mas não para detectar problemas no silicone importado. Tudo bem. Isso acontece, ainda que possamos questionar para quê serve tanto funcionário "cuidando" de nossa saúde...

Em segundo lugar, vemos claramente os riscos de abuso quando a saúde é "universal" e "gratuita". Nesta quinta participei de um evento do IEE em Porto Alegre sobre o "documentário" Sicko, do mega-embusteiro Michael Moore. A despeito dos dados manipulados, das distorções deliberadas, das mentiras descaradas e do patético sensacionalismo, o filme serve para nos mostrar como é perigoso monopolizar os fins nobres em um debate delicado como esse.

Michael Moore tenta passar a idéia de que o slogan marxista ("de cada um de acordo com sua capacidade, para cada um de acordo com sua necessidade") precisa ser incutido na cabeça dos americanos egoístas e insensíveis. Trocar o "eu" pelo "nós", eis o que vai salvar a saúde dos americanos! O que Moore não mostra é como tais incentivos perversos realmente afetaram a qualidade da saúde nos países que adotaram este caminho.

Mesmo no Canadá há inúmeros problemas, como filas de espera, equipamentos obsoletos, corrupção e burocracia. Nem vou falar de Cuba, cujo modelo de saúde é defendido por Moore, porque é absurdo demais alguém em pleno século 21 cair no conto do vigário de que a saúde pública na Ilha-presídio funciona. Quando a "terrível" lógica do lucro desaparece, surge em seu lugar a lógica dos "favores". Os poderosos funcionários públicos, que podem decidir o destino de um rim, são tentados pela corrupção o tempo todo. Muitos sucumbem.

Voltando ao problema do silicone, o mais correto seria cada paciente buscar ressarcimento perante seus médicos ou planos de saúde, e estes, eventualmente, devem processar seus fornecedores estrangeiros. Caveat emptor! Mas a mentalidade coletivista está tão disseminada que muitos passaram a crer que é um dever do governo (leia-se de todos) bancar qualquer risco alheio, inclusive em cirurgias meramente estéticas. Pensando bem, até que faz algum sentido. Afinal, peito bonito é mesmo um bem público.

Published on January 13, 2012 08:53

January 10, 2012

Salário sustentável

Rodrigo Constantino, O GLOBO

João é jovem, inexperiente e sem muita qualificação. Ele está começando sua vida profissional. Em consequência, sua produtividade é baixa. Reconhecendo isso, ele está disposto a receber um salário de R$ 500. Paulo é um microempresário que pretende contratar mais um funcionário. Ele pode pagar até R$ 500 de salário, o que, acrescido dos encargos trabalhistas, custaria o dobro à empresa. Pelo visto, uma troca voluntária e mutuamente benéfica. Mas há um obstáculo no caminho: o governo.

O que acontece quando o governo determina um salário mínimo acima de R$ 600? Há duas alternativas: ou Paulo desiste de contratar João; ou eles fecham um acordo à margem da lei. Desemprego ou informalidade. Com tantas "conquistas" trabalhistas impostas pelo governo e distantes da realidade do nosso mercado de trabalho, alguém ainda fica surpreso com a imensa informalidade no Brasil?

O economista francês Bastiat dizia que o bom economista se diferencia por analisar uma medida ao longo do tempo, enquanto o economista ruim foca apenas em seu resultado imediato. A visão míope aplaude qualquer aumento de salário mínimo, pois ignora "aquilo que não se vê": os que continuam desempregados ou vão para a informalidade. Isso sem falar dos impactos no rombo previdenciário, com aposentadorias indexadas, e na inflação.

No debate sobre o tema, vemos o uso abusivo do "monopólio da virtude" pela esquerda. Somente quem demanda maior salário mínimo quer o fim nobre, qual seja, a melhoria da qualidade de vida dos mais pobres. Nada mais falso, como demonstra a lógica econômica, corroborada pelos dados empíricos.

A crença de que o governo pode decretar benesses que geram prosperidade não passa de uma falácia. Alguns jornais estampam que o aumento do mínimo vai injetar na economia bilhões por meio de maior consumo. Poucos perguntam de onde sai este dinheiro. Como o governo não cria riqueza do nada, parece evidente que a quantia maior destinada ao pagamento extra dos salários terá de vir de algum outro lugar. Pode ser do lucro das empresas, que ficam com menos recursos para investir, reduzindo assim a taxa potencial de crescimento econômico.

O que nos remete a outra falácia: a visão marxista de "mais-valia". Segundo esta crença jurássica, porém resistente abaixo da linha do Equador, a economia é um jogo de soma zero, onde o capital só pode ser remunerado se subtrair do trabalho. O lucro seria fruto da exploração do trabalhador pelo empresário. Steve Jobs teria ficado bilionário não porque agregou valor aos consumidores da Apple mundo afora com suas inovações, e sim porque explorou alguns funcionários na Califórnia.

Quando a economia é vista como um bolo fixo e o empresário como um explorador, então parece razoável demandar do governo uma proteção do lado mais fraco nesta batalha.

Mas não é nada disso que acontece na realidade. Em uma economia livre, as empresas se esforçam para atender da melhor forma possível seus clientes, e com isso aumentar tanto lucros como salários. Mas para isso é necessário um aumento de produtividade das empresas. Por decreto estatal a coisa não funciona.

O salário de livre mercado é basicamente resultado da produtividade do trabalhador. É por isso que os trabalhadores alemães ganham tão mais que os brasileiros, e não porque seu governo é mais bondoso. O Brasil possui sindicatos extremamente fortes e um governo demasiadamente intervencionista. Mesmo com tantas conquistas legais, temos um salário médio baixo em relação aos países mais livres, além da enorme informalidade. Países como Finlândia, Noruega, Dinamarca, Suécia, Alemanha, Cingapura e Suíça nem salário mínimo têm!

Aqueles que aprovam qualquer aumento do salário mínimo estão ignorando seus efeitos no médio prazo. Trata-se de medida populista, que ataca o sintoma em vez da causa, sacrificando o trabalhador mais humilde. Se para conquistar maiores salários não fosse preciso investir em capital humano, bastando um decreto estatal, então os defensores da medida precisam explicar porque parar perto de R$ 600. Por que não colocar o mínimo logo em dez mil reais?

Quando até os mais demagogos não ousam ir tão longe, é porque sabem que existem impactos perversos na medida. Eles reconhecem, no fundo, que não se vira uma Alemanha da noite para o dia, com base em um decreto de governo.

Ninguém vibra com um salário baixo, mas é preciso saber como aumentá-lo de forma sustentável. E isso se faz com investimento em capital humano e um ambiente de ampla liberdade econômica, além de menores encargos trabalhistas.

João é jovem, inexperiente e sem muita qualificação. Ele está começando sua vida profissional. Em consequência, sua produtividade é baixa. Reconhecendo isso, ele está disposto a receber um salário de R$ 500. Paulo é um microempresário que pretende contratar mais um funcionário. Ele pode pagar até R$ 500 de salário, o que, acrescido dos encargos trabalhistas, custaria o dobro à empresa. Pelo visto, uma troca voluntária e mutuamente benéfica. Mas há um obstáculo no caminho: o governo.

O que acontece quando o governo determina um salário mínimo acima de R$ 600? Há duas alternativas: ou Paulo desiste de contratar João; ou eles fecham um acordo à margem da lei. Desemprego ou informalidade. Com tantas "conquistas" trabalhistas impostas pelo governo e distantes da realidade do nosso mercado de trabalho, alguém ainda fica surpreso com a imensa informalidade no Brasil?

O economista francês Bastiat dizia que o bom economista se diferencia por analisar uma medida ao longo do tempo, enquanto o economista ruim foca apenas em seu resultado imediato. A visão míope aplaude qualquer aumento de salário mínimo, pois ignora "aquilo que não se vê": os que continuam desempregados ou vão para a informalidade. Isso sem falar dos impactos no rombo previdenciário, com aposentadorias indexadas, e na inflação.

No debate sobre o tema, vemos o uso abusivo do "monopólio da virtude" pela esquerda. Somente quem demanda maior salário mínimo quer o fim nobre, qual seja, a melhoria da qualidade de vida dos mais pobres. Nada mais falso, como demonstra a lógica econômica, corroborada pelos dados empíricos.

A crença de que o governo pode decretar benesses que geram prosperidade não passa de uma falácia. Alguns jornais estampam que o aumento do mínimo vai injetar na economia bilhões por meio de maior consumo. Poucos perguntam de onde sai este dinheiro. Como o governo não cria riqueza do nada, parece evidente que a quantia maior destinada ao pagamento extra dos salários terá de vir de algum outro lugar. Pode ser do lucro das empresas, que ficam com menos recursos para investir, reduzindo assim a taxa potencial de crescimento econômico.

O que nos remete a outra falácia: a visão marxista de "mais-valia". Segundo esta crença jurássica, porém resistente abaixo da linha do Equador, a economia é um jogo de soma zero, onde o capital só pode ser remunerado se subtrair do trabalho. O lucro seria fruto da exploração do trabalhador pelo empresário. Steve Jobs teria ficado bilionário não porque agregou valor aos consumidores da Apple mundo afora com suas inovações, e sim porque explorou alguns funcionários na Califórnia.

Quando a economia é vista como um bolo fixo e o empresário como um explorador, então parece razoável demandar do governo uma proteção do lado mais fraco nesta batalha.

Mas não é nada disso que acontece na realidade. Em uma economia livre, as empresas se esforçam para atender da melhor forma possível seus clientes, e com isso aumentar tanto lucros como salários. Mas para isso é necessário um aumento de produtividade das empresas. Por decreto estatal a coisa não funciona.

O salário de livre mercado é basicamente resultado da produtividade do trabalhador. É por isso que os trabalhadores alemães ganham tão mais que os brasileiros, e não porque seu governo é mais bondoso. O Brasil possui sindicatos extremamente fortes e um governo demasiadamente intervencionista. Mesmo com tantas conquistas legais, temos um salário médio baixo em relação aos países mais livres, além da enorme informalidade. Países como Finlândia, Noruega, Dinamarca, Suécia, Alemanha, Cingapura e Suíça nem salário mínimo têm!

Aqueles que aprovam qualquer aumento do salário mínimo estão ignorando seus efeitos no médio prazo. Trata-se de medida populista, que ataca o sintoma em vez da causa, sacrificando o trabalhador mais humilde. Se para conquistar maiores salários não fosse preciso investir em capital humano, bastando um decreto estatal, então os defensores da medida precisam explicar porque parar perto de R$ 600. Por que não colocar o mínimo logo em dez mil reais?

Quando até os mais demagogos não ousam ir tão longe, é porque sabem que existem impactos perversos na medida. Eles reconhecem, no fundo, que não se vira uma Alemanha da noite para o dia, com base em um decreto de governo.

Ninguém vibra com um salário baixo, mas é preciso saber como aumentá-lo de forma sustentável. E isso se faz com investimento em capital humano e um ambiente de ampla liberdade econômica, além de menores encargos trabalhistas.

Published on January 10, 2012 04:20

January 9, 2012

Ministério da Verdade

MARCO ANTONIO VILLA, Folha de SP

O governo federal organizou um bloco que vai da direita conservadora aos sindicatos, mas a oposição, por temer o enfrentamento, fica reduzidaEstamos vivendo um tempo no qual os donos do poder exigem obediência absoluta.

No Congresso, a oposição representa apenas 17,5% das cadeiras. O governo tem uma maioria digna da Arena. Em 1970, no auge do regime militar, o MDB, partido de oposição, chegou a examinar a proposta de autoextinção. Quatro anos depois, o mesmo MDB venceu a eleição para o Senado em 16 dos 22 Estados existentes (no Maranhão, o MDB nem lançou candidato).

Ou seja, a esmagadora maioria de hoje pode não ser a de amanhã. Mas, para que isso aconteça, é necessário fazer algo básico, conhecido desde a antiga Grécia: política.

É nesse terreno que travo o meu combate. Sei que as condições são adversas, mas isso não significa que eu tenha de aceitar o rolo compressor do poder. Não significa também que eu vá, pior ainda, ficar emparedado pelos adversários que agem como verdadeiros policiais do Ministério da Verdade.

Faço essas ressalvas não para responder aos dois comentários agressivos, gratuitos e sem sentido do jornalista Janio de Freitas, publicados nesta Folha nos textos "Nada mais que o Impossível" (1º de janeiro) e "Meia Novidade" (3 de janeiro). Não tenho qualquer divergência ou convergência com o jornalista. Daí a minha estranheza pelos ataques perpetrados sem nenhuma razão (aparente, ao menos).

A minha questão é com a forma como o governo federal montou uma política de poder para asfixiar os opositores. Ela é muito mais eficiente que as suas homólogas na Venezuela, no Equador ou, agora, na Argentina.

Primeiro, o governo organizou um bloco que vai da direita mais conservadora aos apoiadores do MST. Dessa forma, aprova tudo o que quiser, com um custo político baixo. Garantindo uma maioria avassaladora no Congresso, teve as mãos livres para, no campo da economia, distribuir benesses ao grande capital e concessões aos setores corporativos. Calou também os movimentos sociais e sindicatos com generosas dotações orçamentárias, sem qualquer controle público.

Mas tudo isso não basta. É necessário controlar a imprensa, único espaço onde o governo ainda encontra alguma forma de discordância. No primeiro governo Lula, especialmente em 2005, com a crise do mensalão, a imprensa teve um importante papel ao revelar as falcatruas -e foram muitas.

No Brasil, os meios de comunicação têm uma importância muito maior do que em outras democracias ocidentais. Isso porque a nossa sociedade civil é extremamente frágil. A imprensa acaba assumindo um papel de enorme relevância.

Calar essa voz é fechar o único meio que a sociedade encontra para manifestar a sua insatisfação, mesmo que ela seja inorgânica, com os poderosos.

Já em 2006, quando constatou que poderia vencer a eleição, Lula passou a atacar a imprensa. E ganhou aliados rapidamente. Eram desde os jornalistas fracassados até os políticos corruptos -que apoiavam o governo e odiavam a imprensa, que tinha denunciado suas ações "pouco republicanas".

Esse bloco deseja o poder absoluto. Daí a tentativa de eliminar os adversários, de triturar reputações, de ameaçar os opositores com a máquina estatal.

É um processo com tinturas fascistas, que deixaria ruborizado Benito Mussolini, graças à eficiência repressiva, sem que se necessite de esquadrões para atacar sedes de partidos ou sindicatos. Nem é preciso impor uma ditadura: o sufrágio universal (sem política) deverá permitir a reprodução, por muitos anos, dessa forma de domínio.

Os eventuais conflitos políticos são banais. Por temer o enfrentamento, a oposição no Brasil tenderá a ficar ainda mais reduzida e restrita às questões municipais e, no máximo, estaduais.

MARCO ANTONIO VILLA, 55, é historiador e professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).[image error]

O governo federal organizou um bloco que vai da direita conservadora aos sindicatos, mas a oposição, por temer o enfrentamento, fica reduzidaEstamos vivendo um tempo no qual os donos do poder exigem obediência absoluta.

No Congresso, a oposição representa apenas 17,5% das cadeiras. O governo tem uma maioria digna da Arena. Em 1970, no auge do regime militar, o MDB, partido de oposição, chegou a examinar a proposta de autoextinção. Quatro anos depois, o mesmo MDB venceu a eleição para o Senado em 16 dos 22 Estados existentes (no Maranhão, o MDB nem lançou candidato).

Ou seja, a esmagadora maioria de hoje pode não ser a de amanhã. Mas, para que isso aconteça, é necessário fazer algo básico, conhecido desde a antiga Grécia: política.

É nesse terreno que travo o meu combate. Sei que as condições são adversas, mas isso não significa que eu tenha de aceitar o rolo compressor do poder. Não significa também que eu vá, pior ainda, ficar emparedado pelos adversários que agem como verdadeiros policiais do Ministério da Verdade.

Faço essas ressalvas não para responder aos dois comentários agressivos, gratuitos e sem sentido do jornalista Janio de Freitas, publicados nesta Folha nos textos "Nada mais que o Impossível" (1º de janeiro) e "Meia Novidade" (3 de janeiro). Não tenho qualquer divergência ou convergência com o jornalista. Daí a minha estranheza pelos ataques perpetrados sem nenhuma razão (aparente, ao menos).

A minha questão é com a forma como o governo federal montou uma política de poder para asfixiar os opositores. Ela é muito mais eficiente que as suas homólogas na Venezuela, no Equador ou, agora, na Argentina.

Primeiro, o governo organizou um bloco que vai da direita mais conservadora aos apoiadores do MST. Dessa forma, aprova tudo o que quiser, com um custo político baixo. Garantindo uma maioria avassaladora no Congresso, teve as mãos livres para, no campo da economia, distribuir benesses ao grande capital e concessões aos setores corporativos. Calou também os movimentos sociais e sindicatos com generosas dotações orçamentárias, sem qualquer controle público.

Mas tudo isso não basta. É necessário controlar a imprensa, único espaço onde o governo ainda encontra alguma forma de discordância. No primeiro governo Lula, especialmente em 2005, com a crise do mensalão, a imprensa teve um importante papel ao revelar as falcatruas -e foram muitas.

No Brasil, os meios de comunicação têm uma importância muito maior do que em outras democracias ocidentais. Isso porque a nossa sociedade civil é extremamente frágil. A imprensa acaba assumindo um papel de enorme relevância.

Calar essa voz é fechar o único meio que a sociedade encontra para manifestar a sua insatisfação, mesmo que ela seja inorgânica, com os poderosos.

Já em 2006, quando constatou que poderia vencer a eleição, Lula passou a atacar a imprensa. E ganhou aliados rapidamente. Eram desde os jornalistas fracassados até os políticos corruptos -que apoiavam o governo e odiavam a imprensa, que tinha denunciado suas ações "pouco republicanas".

Esse bloco deseja o poder absoluto. Daí a tentativa de eliminar os adversários, de triturar reputações, de ameaçar os opositores com a máquina estatal.

É um processo com tinturas fascistas, que deixaria ruborizado Benito Mussolini, graças à eficiência repressiva, sem que se necessite de esquadrões para atacar sedes de partidos ou sindicatos. Nem é preciso impor uma ditadura: o sufrágio universal (sem política) deverá permitir a reprodução, por muitos anos, dessa forma de domínio.

Os eventuais conflitos políticos são banais. Por temer o enfrentamento, a oposição no Brasil tenderá a ficar ainda mais reduzida e restrita às questões municipais e, no máximo, estaduais.

MARCO ANTONIO VILLA, 55, é historiador e professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).[image error]

Published on January 09, 2012 06:01

An Exit Strategy From the Euro

By ROBERT BARRO, WSJ

Until recently, the euro seemed destined to encompass all of Europe. No longer. None of the remaining outsider European countries seems likely to embrace the common currency. Seven Eastern European countries that recently joined the European Union (Bulgaria, Czech Republic, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland and Romania) have announced their intention to revisit their obligations to adopt the euro.

Two non-euro members of the EU, the United Kingdom and Denmark, have explicit opt-out provisions from the common currency, and popular opinion has recently turned strongly against euro membership. In Sweden, which lacks a formal "opt-out" provision (but has cleverly refused to fulfill one of the requirements for membership), a November poll on whether to join the euro was overwhelmingly negative—80% no, 11% yes.

In light of the political response to the ongoing fiscal and currency crisis—which is leaning strongly toward a centralized political entity that will likely be even more unpopular than the common currency—I suggest that it would be better to reverse course and eliminate the euro.

When the United Kingdom debated whether to join the path to a single currency in the mid-1990s, my view was that the benefits of euro membership—enhancements for international trade in goods and services and financial transactions—were offset by required participation in its poor social, regulatory and fiscal policies. Still, I thought the U.K. should join if it could get just the common currency.

Now I think that the option of a monetary union without the rest of the baggage is an impossible dream. The single money is inevitably linked to a common central bank with lender-of-last-resort powers. This setup creates important features of fiscal union, showing up recently as bailouts in Greece, Portugal, Ireland, Italy and Spain.

The political reaction at each step of the ongoing crisis has been to strengthen this union—bailout money from the EU and the International Monetary Fund, fiscal involvement by the European Central Bank, and more EU influence on each government's fiscal policies. A common currency loaded on top of a free-trade zone is leading toward a centralized political entity.

Despite some scale benefits from having larger countries, the cost of forcing heterogeneous populations with disparate histories, languages and cultures into a single nation could be prohibitively high.

One legitimate counterexample is to point to the United States. It has prospered with fiscal union, despite the continuing potential for federal bailouts of state governments (such as through explicit rescue programs or the kinds of transfers contained in the stimulus package of 2009-10).

The main saving grace is that, except for Vermont, the states have long histories of balanced-budget requirements. However, with the growing unfunded programs for pensions and health care for state government workers, the balanced-budget requirements have become less meaningful. Structural fiscal problems in the U.S. federal system may eventually become as serious as those in Europe.

The EU specifies with great detail how candidate countries can qualify for euro membership, but it offers no recipe for exit or expulsion. A natural possibility would be to start by throwing out the least qualified members, based on lack of fiscal discipline or other economic criteria. Greece is an obvious candidate—it has been increasingly out of control fiscally since the 1970s. But instead of expulsion, the EU reaction has been to provide a sufficient bailout to deter the country from leaving.

A better plan is to start from the top. Germany could create a parallel currency—a new D-Mark, pegged at 1.0 to the euro. The German government would guarantee that holders of German government bonds could convert euro securities to new-D-mark instruments on a one-to-one basis up to some designated date, perhaps two years in the future. Private German contracts expressed in euros would switch to new-D-mark claims over the same period. The transition would likely feature a period in which the euro and new D-mark circulate as parallel currencies.

Other countries could follow a path toward reintroduction of their own currencies over a two-year period. For example, Italy could have a new lira at 1.0 to the euro. If all the euro-zone countries followed this course, the vanishing of the euro currency in 2014 would come to resemble the disappearance of the 11 separate European moneys in 2001.

A key issue for the transition is to avoid sharp reductions in values of government bonds for Italy and other weak members of the euro zone. After all, the issue that has prompted ever-growing official intervention in recent months has been actual and potential losses of value of government bonds of Greece, Italy and so on. Governments and financial markets worry that these depreciations would lead to bank failures and financial crises in France, Germany and elsewhere.

Worries about values of government bonds are rational because it is unclear whether—even with assistance from the center—Italy and other weak members will be able and willing to meet their long-term euro obligations. A new (or restored) system of national currencies would be more credible, because Italy should be able and willing to meet its obligations denominated in new liras. This credibility underlay the pre-1999 system in which the bonds of Italy and other euro-zone countries were denominated in their own currencies. The old system was imperfect—notably in allowing some countries to have occasionally high inflation—but it's become clear that it was better than the current setup.

My prediction is that an announcement of the new system would raise the value of German bonds, because Germany has strong individual credibility and would no longer have to care for its weak neighbors. Even Italian and other weak-country bonds are likely to rise in value because concerns about individual credibility would be offset by the improved functioning of the overall system.

The euro was a noble experiment, but it has failed. Instead of wasting more money on expanding the system's scope and developing ever larger rescue funds, it would be better for the EU and others to think about how best to revert to a system of individual currencies.

Mr. Barro is an economics professor at Harvard University and a senior fellow of Stanford University's Hoover Institution.[image error]

Published on January 09, 2012 04:28

January 8, 2012

O encanto das teorias conspiratórias

Rodrigo Constantino

O escritor Umberto Eco completou 80 anos no último dia 5, e está de volta às manchetes literárias com seu novo romance O Cemitério de Praga, livro que acabo de ler (e recomendo). Trata-se de uma história envolvente, cujo personagem principal, o único importante que é criado pelo autor, não passa de um pulha, um canalha que aceita qualquer coisa em troca de dinheiro. Sua vida é uma série de farsas e crimes, a cada momento atendendo a um cliente de lado diferente, algumas vezes simultaneamente.

Mas eis o que eu gostaria de destacar do livro: o alerta de como é perigoso selecionar uma "raça" como bode expiatório para todos os males do mundo é válido e sempre atual. Os homens parecem inclinados a crer em teorias conspiratórias que simplificam um mundo complexo e jogam a responsabilidade de nossos problemas para ombros alheios. Se tais ombros forem de um povo minoritário e facilmente identificável, então o trabalho é mais fácil ainda.

O personagem principal, Simone Simonini, escreve em seu diário: "Sempre conheci pessoas que temiam o complô de algum inimigo oculto – os judeus para vovô, os maçons para os jesuítas, os jesuítas para meu pai garibaldino, os carbonários para os reis de meia Europa, o rei fomentado pelos padres para meus colegas mazzinianos, os Iluminados da Baviera para as polícias de meio mundo – e, pronto, quem sabe quanta gente existe por aí que pensa estar ameaçada por uma conspiração... Aí está uma forma a preencher à vontade, a cada um o seu complô".

Por trás do encanto pelas teorias conspiratórias, jaz o ressentimento: "A que aspira cada um, tanto quanto mais desventurado for e pouco amado pela sorte? Ao dinheiro e, conquistado esse sem fadiga, ao poder (que volúpia em comandar um semelhante e em humilhá-lo!) e à vingança por todos os agravos sofridos (e todos sofreram na vida ao menos um agravo, por menor que tenha sido). [...] Afinal, pergunta-se cada um, por que fui desfavorecido pela sorte (ou ao menos não tão favorecido quanto gostaria), por que me foram negados benefícios concedidos a outros menos merecedores do que eu? Como ninguém pensa que suas desventuras possam ser atribuídas à sua mediocridade, eis que se deverá identificar um culpado".

Logo, muitos desejam encontrar este grupo, esta classe, esta raça responsável por seus problemas, suas misérias. O trabalho do criador de complôs fica então bastante facilitado, pois ele encontra um público ávido por suas invenções e mentiras. "Convém que as revelações sejam extraordinárias, perturbadoras, romanescas. Somente assim tornam-se críveis e suscitam indignação". Além disso, "você jamais deve criar um perigo de mil faces, o perigo deve ter uma só, senão as pessoas se distraem". Os judeus, povo durante muito tempo sem Pátria e, portanto, minoritário, relativamente fácil de ser identificado, e com muitos casos de sucesso material (até porque a Igreja sempre os ajudou, condenando a prática da usura entre seus seguidores), eram um alvo evidente para as teorias conspiratórias.

Como o russo Rachkovsky explica no livro: "Para ser reconhecível e temível, o inimigo deve estar em casa ou na soleira de casa. Eis por que os judeus. Eles nos foram dados pela Divina Providência, então vamos usá-los, meu Deus, e rezemos para que haja sempre um judeu a temer e a odiar. É necessário um inimigo para dar ao povo uma esperança. Alguém já disse que o patriotismo é o último refúgio dos canalhas: quem não tem princípios morais costuma se enrolar em uma bandeira, e os bastardos sempre se reportam à pureza da sua raça. A identidade nacional é o último recurso dos deserdados. Muito bem, o senso de identidade se baseia no ódio, no ódio por quem não é idêntico. É preciso cultivar o ódio como uma paixão civil. O inimigo é o amigo dos povos. É sempre necessário ter alguém para odiar, para sentir-se justificado na própria miséria. O ódio é a verdadeira paixão primordial".

Foi desta forma que nasceu Protocolos dos Sábios de Sião, um conjunto de textos mentirosos que imputavam aos judeus um complô para dominar o mundo. Ele fora forjado pela polícia secreta do Czar Nicolau II, e ganhou inúmeras traduções pelo mundo todo, ajudando a disseminar o antissemitismo. Em 1921, o London Times descobriu as relações com o livro de Joly, publicado muitos anos antes, e denunciou os protocolos como uma falsificação. Mas o encanto pelas teorias conspiratórias falou mais alto, e o livro foi publicado várias vezes como autêntico depois disso. Hitler, em Minha Luta, chega a escrever que os protocolos são verdadeiros, e a melhor prova é que os judeus negam sua veracidade. Para o nazista, quando todos tiverem conhecimento dos incríveis planos judaicos, o mundo estará perto da "solução final", ou seja, o extermínio desta "raça".

O horror do Holocausto, resultado desta campanha antissemita intensiva ao longo de décadas, ainda está fresco na memória de muitos. Mas o risco é sempre real, especialmente em tempos de crises, pois os homens são suscetíveis a teorias conspiratórias mirabolantes, e os judeus sempre serão um alvo fácil. Nada mais reconfortante para os medíocres do que crer que seus infortúnios são obra de uma cúpula pequena reunida em locais secretos para construir complôs e dominar a humanidade. É tudo culpa "deles". E assim os fracassados alimentam o ódio que aquece suas almas.[image error]

Published on January 08, 2012 06:06

January 6, 2012

The dangers of demonology

Coluna Schumpeter, The Economist

Hatred of bankers is one of the world's oldest and most dangerous prejudices

HURLING brickbats at bankers is a popular pastime. The "Occupy Wall Street" movement and its various offshoots complain that a malign 1%, many of them bankers, are ripping off the virtuous 99%. Hollywood has vilified financiers in "Wall Street", "Wall Street 2", "Too Big to Fail" and "Margin Call". Mountains of books make the same point without using Michael Douglas.

Anger is understandable. The financial crisis of 2007-08 has produced the deepest recession since the 1930s. Most of the financiers at the heart of it have got off scot-free. The biggest banks are bigger than ever. Bonuses are flowing once again. The old saw about bankers—that they believe in capitalism when it comes to pocketing the profits and socialism when it comes to paying for the losses—is too true for comfort.

But is the backlash in danger of going too far? Could fair criticism warp into ugly prejudice? And could ugly prejudice produce prosperity-destroying policies? A glance at history suggests that we should be nervous.

Scorn for moneymen has a long pedigree. Jesus expelled the moneychangers from the Temple. Timothy tells us that "the love of money is the root of all evil." Muhammad banned usury. The Jews referred to interest as neshek—a bite. The Catholic church banned it in 1311. Dante consigned moneylenders to the seventh circle of hell—the one also populated by the inhabitants of Sodom and "other practisers of unnatural vice".

For centuries the hatred of moneylending—of money begetting more money—went hand in hand with a hatred of rootlessness. Cosmopolitan moneylenders were harder to tax than immobile landowners, governments grumbled. In a diatribe against the Rothschilds, Heinrich Heine, a German poet, fumed that money "is more fluid than water and less steady than air."

This prejudice has proven dangerous. Without money to grease them, the wheels of commerce turn slowly or not at all. Civilisations that have eased the ban on moneylending have grown rich. Those that have retained it have stagnated. Northern Italy boomed in the 15th century when the Medicis and other banking families found ways to bend the rules. Economic leadership passed to Protestant Europe when Luther and Calvin made moneylending acceptable. As Europe pulled ahead, the usury-banning Islamic world remained mired in poverty. In 1000 western Europe's share of global GDP was 11.1% compared with the Middle East's 8.6%. By 1700 western Europe had a 13.5% share compared with the Middle East's 3.4%.

The rise of banking has often been accompanied by a flowering of civilisation. Artists and academics railing against the "agents of the Apocalypse" might also learn from history. Great financial centres have often been great artistic centres—from Florence in the Renaissance to Amsterdam in the 17th century to London and New York today. Countries that have chased away the moneylenders have been artistic deserts. Where would New York's SoHo be without Wall Street? Or the great American universities without the flow of gold into their coffers?

Prejudice against financiers can cause non-economic damage, too. Throughout history, moneylenders have been persecuted. Ethnic minorities—most obviously the Jews in Europe and America but also the Chinese in Asia—have clustered in the financial sector first because they were barred from more "respectable" pursuits and later because success begets success. At times, anti-banking prejudice has acquired a strong tinge of ethnic hatred.

In medieval Europe Jews were persecuted not only because they were not Christians but also because killing them was a quick way to expunge debts. Karl Marx, who came from a Jewish family, regarded Jews as the embodiments of capitalism who could only be rescued from their ancestral curse through revolution. The forgers of the "Protocols of the Learned Elders of Zion" wanted people to believe that Jewish financiers were engaged in a fiendish global conspiracy. Louis McFadden, the chairman of the United States House Committee on Banking and Currency in the 1930s, claimed that "the Gentiles have the slips of paper while the Jews have the lawful money." The same canards have been used against Chinese minorities across Asia.

This is not to say that the Occupy protesters are guilty of ethnic prejudice: they belong to a class and a generation that is largely free from such vices. But demonisation can easily mutate into new forms. In the August issue of the Journal of Business Ethics one Clive Boddy argues that the financial sector has been taken over by psychopaths: "people who, perhaps due to physical factors to do with abnormal brain connectivity and chemistry", lack a "conscience, have few emotions and display an inability to have any feelings of sympathy or empathy for other people".

Caged emotions

Railing against the 1%—particularly when so many of them work for companies with names like Goldman Sachs and N.M. Rothschild—can unleash emotions that are difficult to cage. A survey in the Boston Review in 2009 found that 25% of non-Jewish Americans blamed Jews for the financial crisis, with a higher percentage among Democrats than Republicans. Ethnic hatreds are even rawer in parts of Asia. The Asian financial crisis of 1997-98 sparked murderous riots against rich Chinese in places such as Indonesia. Today, the combination of hard times and harsh rhetoric could also produce something nasty.

The crisis of 2008 showed that global finance requires tough medicine. Banks must be forced to hold bigger reserves. "Weapons of mass destruction" must be defused. The culture of short-term incentives needs to be revised. But demonising bankers will not solve these problems—and may well, if unchecked, bring a lot of ancient ugliness back to life.[image error]

Published on January 06, 2012 10:21

The Danger Debt Poses to the Western World

Reportagem muito interessante de Alexander Jung no SPIEGEL sobre o excesso de alavancagem no Ocidente. Trata-se basicamente de um imenso esquema Ponzi de pirâmide, com cada governo emitindo mais dívida para refinanciar os rombos, sacrificando as gerações futuras. Um dia a casa cai...[image error]

Published on January 06, 2012 05:43

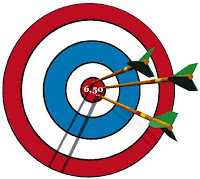

Bullseye

Rodrigo Constantino, para o Instituto Liberal

O IBGE divulgou hoje a inflação oficial de 2011, medida pelo IPCA. O acumulado no ano ficou em 6,50%. A meta do Banco Central é de 4,50%, com tolerância de dois pontos percentuais para cima e para baixo. Ou seja, a inflação oficial cravou o topo da meta, incluindo a segunda casa decimal. Se a inflação ficasse acima do teto, o presidente do BC, Alexandre Tombini, teria que escrever uma carta com explicações para o ministro Guido Mantega. Que diferença uma casa decimal faz! A chamada dos jornais não precisa afirmar agora que a inflação rompeu a meta do BC no ano.

Na competição de tiro ao alvo, o centro do alvo é conhecido como "bullseye". Se aceitarmos a meta oficial do governo, então o alvo seria 4,5% de inflação. Mas os investidores já perceberam há muito tempo que a meta verdadeira do BC tem sido os 6,5% do topo da banda de tolerância mesmo, e não o centro. Este é um governo que tolera "mais inflação" para ter "mais crescimento", ainda que a inflação suba, mas não o crescimento, mostrando se tratar de uma falsa dicotomia. A inflação oficial foi a mais alta desde 2004, e o crescimento do PIB não vai chegar nem aos míseros 3%.

Mas, o ponto aqui é que podemos afirmar que o BC fez um "bullseye". Se o IPCA fechasse o ano com alta de 6,55%, então todos os jornais publicariam que a inflação estourou a meta, e teria aquela cartinha incômoda do presidente do BC. No imaginário do povo ficaria esta mensagem: a inflação superou a meta. Perda de controle? Agora, nada disso é necessário. Inflação dentro da meta. O comunicado do BC diz: "A meta para a inflação foi cumprida em 2011 pelo oitavo ano consecutivo". Lindo. E olha que não precisou nem arredondar a segunda casa decimal. Foi pura coincidência?

Talvez. Tudo é possível. Mas se Hugo Chávez pode achar "muito, muito, muito estranho" os vários casos de câncer dos líderes latino-americanos, insinuando que o governo americano pode estar por trás desta coincidência (quem precisa de comediante quando se tem caudilhos assim?), então acho que posso ao menos levantar a suspeita: estranho, muito estranho! O governo trocou o presidente do IBGE faz pouco tempo, os pesos dos produtos no índice serão recalculados favorecendo o resultado final, o BC usou o modelo SAMBA (do crioulo doido) para reduzir na marra a taxa de juros, e agora a inflação oficial fica exatamente no topo da meta.

Analisando cada caso isolado, nada demais. Mas tudo junto, e com este governo "desenvolvimentista" que claramente tolera mais inflação, ainda mais tendo o exemplo da Argentina ao lado, então é legítimo ter calafrios. Não quero ser leviano. Mas que esse "bullseye" é estranho, isso é![image error]

Published on January 06, 2012 04:21

January 4, 2012

Vivemos no melhor dos tempos

[image error]

Entrevista nas páginas amarelas da revista VEJA com o psicólogo e professor de Harvard Steven Pinker. Reportagem de Gabriela Carelli.

Por que os ataques de 11 de setembro de 2001 ou o massacre de quase uma centena de inocentes na Noruega em julho passado não desmentem sua tese?

As estatísticas são imprescindíveis para justificar qualquer argumento científico. Elas são um método válido e seguro de avaliação. É o que torna a minha tese ligítima. Nenhum cientista sério poderia afirmar que vivemos o período mais pacífico da humanidade só com base em impressões que ele próprio ou os outros têm sobre determinados eventos. A mente humana é vulnerável a enganos e ilusões. Nossas impressões sobre quão violento e cruel é um determinado episódio devem-se à nossa memória, que sempre é contaminada pelas emoções que sentimos quando presenciamos ou algo. Hoje em dia, grande parte da elite intelectual, principalmente na sociologia, psicologia e antropologia, menospreza a estatística e o raciocínio lógico. Esse preconceito só contribui para proliferação de uma pseudociência e suas análises mal fundamentadas. O fato é que,desde 1945, o número de mortos em guerras ou de vítimas de assassinatos e estupros é menor dos últimos 5000 anos, quando se leva em conta a relação com o total da população.

Para quem tem um parente morto de forma violenta, as estatísticas não valem muita coisa, certo?

Desde o lançamento do livro, fui surpreendido por reações inesperadas. Algumas pessoas duvidaram do meu trabalho, outras puseram em xeque minha idoneidade. Houve quem se enfureceu e considerou minha tese obscena. Muitos acadêmicos se revoltaram. Por isso, é sempre bom esclarecer alguns pontos. Em nenhum momento eu disse que a violência desapareceu. Quando esta entrevista for publicada, tragédias e crimes estarão na primeira página dos jornais. Também não quis minimizar eventos trágicos recentes, como a guerra do Iraque ou o massacre de Darfur, nem as grandes guerras ou as atrocidades cometidas por ditadores e genocidas. Tudo isso é condenável e doloroso. Mas não invalida a constatação de que o mundo já foi muito pior do que é agora. Grandes pensadores teorizam sobre como teria sido a vida dos homens no estado natural antes do advento das leis e das formas mais rudimentares de governo. Com ajuda da alta tecnologia podemos agora não apenas teorizar sobre o grau de barbárie da pré-história, mas estimar com precisão o número altíssimo de pessoas que morriam massacradas por inimigos. Nada autoriza a ideia tão disseminada de que o passado humano foi bucólico, pastoril e pacífico. Há poucos séculos matavam-se pessoas com base em superstições avalizadas pela hierarquia religiosa, a escravidão era oficial e apenas discorda da opinião vigente podia equivaler a uma sentença de morte.

Alguns cientistas acreditam que o declínio da violência se deve a uma mudança na própria natureza humana. O senhor acha isso possível?

É improvável. A reação violenta foi um traço incorporado à humanidade durante o processo evolutivo. Ser violento foi determinante para a sobrevivência da espécie na defesa contra as feras, na caça e, claro, na disputa por uma mulher no acasalamento. Até os dois anos as crianças são extremamente violentas. Só não matam umas às outras porque não damos a elas revólveres ou facas e porque estamos presentes para ensiná-las a se comportar. Elas se valem da violência para disputar espaço com os irmãos e a atenção dos pais. As mães ficam furiosas quando leem isso, mas a neurociência comprovou que as pessoas aprendem a ser menos violentas com a maturidade. Isso coincide com o desenvolvimento do lóbulo frontal, a região do cérebro responsável pela linguagem, pelo domínio motor, mas principalmente pela personalidade, a consciência de si mesmo e da existência do outro. O prazer com a violência é uma realidade. As pessoas são coibidas de praticá-la nos moldes da pré-história ou da Idade Média, mas dão vazão a ela em games, assistindo a filmes de Mel Gibson ou a lutas de vale-tudo. As pesquisas mostram que de 70% a 90% dos homens já se imaginaram matando alguém. Entre as mulheres esse número varia de 40% a 60%.

Por que o mundo se tornou mais pacífico?

Meu livro mostra que uma sucessão de eventos históricos fez com que o lado bom do homem sobressaísse ao violento e animalesco. Todos temos demônios e anjos dentro de nós. O processo civilizatório, com o advento do estado, a institucionalização da Justiça, a difusão e o aprimoramento da cultura, permitiu que os anjos derrotassem os demônios. Foi o que livrou a espécie humana da barbárie. No século XVII, o filósofo Thomas Hobbes enunciou no seu Leviatã que, na ausência de regras de convivência sob leis e imposições da sociedade, a vida humana era "solitária, miserável, repugnante, brutal e curta".

A constatação de que o "estado natural do homem é a violência encerra a discussão sobre o que influi mais no comportamento humano, a natureza ou o aprendizado?

Estamos longe de pôr um ponto final na questão sobre o que pesa mais, a genética ou o que aprendemos no decorrer da vida. Mas, no estado natural, quem tem razão é Hobbes, e não o suíço Jean-Jacques Rousseau, cujo argumento era que o ser humano nasce bom e é, posteriormente, corrompido pela sociedade. Durante toda a minha carreira, tentei derrubar essa falácia de que a mente é uma tabula rasa e de que qualquer traço humano é fruto do meio em que ele vive ou é moldado pelas instituições sociais

O senhor despertou fúria ao afirmar que o Holocausto não foi o primeiro genocídio da história...

Eu sou judeu também e sou sensível a essa questão. O Holocausto tem características únicas, terríveis, que o tornam um ato de horror incomparável. Os nazistas estavam tão empenhados em matar os judeus e em varrê-los do mapa que os buscavam a milhares de quilômetros de distância para serem mortos em câmara de gás. O extermínio dos judeus não foi o primeiro genocídio da história, ma foi o mais cruel. Há um outro ponto em relação à II Guerra. Sem dúvida, foi o evento no qual mais se mataram pessoas desde o surgimento da espécie humana. Mas não está claro se, em porcentagem de população, morreram naquela guerra mais pessoas do que em outras.

A que se deve a emergência do nazismo na Europa na plenitude da civilização do século XX?

O declínio da violência através dos séculos deu-se de forma cíclica. Aos picos de violência, como as grandes guerras do século passado, sempre se seguiu o retorno ao estado pacífico. As estatísticas comprovam que, com o passar dos séculos, aos picos de violência se sucedem períodos cada vez mais duradouros de paz. No caso da Alemanha, é preciso observar que, por baixo da fina camada de verniz civilizatório da República de Weimar, o curto período democrático depois da I Guerra, fervia o nacionalismo retrógrado baseado na ideia da superioridade racial teutônica que descambaria no nazismo. Foi algo tão forte que apagou a noção do bem e do mal. Muitos dos carrascos nazistas se consideravam bons soldados e cidadãos que apenas cumpriam seu dever.

Em que situações as pessoas se tornam cegas a ponto de compactuar com atrocidades como as cometidas pelos nazistas?

A filósofa alemã Hannah Arendt foi uma das primeiras a tentar explicar esse fenômeno, que ela definiu como "a banalização do mal". Em seu trabalho, de 1963, ela defendeu a tese de que as maiores atrocidades da história não foram de responsabilidade de sociopatas ou fanáticos, mas de pessoas comuns que se deixaram levar por lideres carismáticos. Essas pessoas cometeram as maiores atrocidades sem se dar conta do grau de maldade de suas ações. Hoje as ideologias fazem o papel dos líderes carismáticos nesse processo de arrastar pessoas normais para a prática de atos insanos.

Ainda fica de pé a ideia de que o bem e o mal são definidos culturalmente?

Em geral, as pessoas entendem que o mal está em produzir sofrimento nos outros por meio de atos premeditados e sem uma razão muito forte. O mais interessante, no entanto, é que a maioria dos indivíduos que cometem atos perversos não acha que agiu com maldade. O cérebro humano evoluiu de forma a sempre advogar a favor de si próprio. Somos os mais devotos defensores de nós mesmos. A primeira reação aos sermos confrontados com o fato de termos feito algo ruim é tentar nos convencer e aos outros de que aquilo não foi tão grave. A segunda é transferir a responsabilidade. Nosso cérebro quer sempre nos fazer acreditar que se agimos mal foi porque fomos provocados.

O neurocientista americano Sam Harris defende a ideia de que existe uma "ciência da moral", ou seja, que o bem e o mal podem ser definidos com rigor metodológico. O senhor concorda?

Entendo o argumento de Sam Harris. A suposição de Harris se baseia no fato de que a moral é tradicionalmente definida pela religião ou pela filosofia. Nessas duas cátedras, as definições de bem e de mal estão dissociadas de algo imprescindível, a questão do sofrimento humano. No conceito de ciência da moralidade. Sempre que há sofrimento o mal está presente. Quando há felicidade, o bem prevaleceu. De fato, se tomamos o fenômeno por essas características de apuração simples, é possível obter uma resposta objetiva e mais científica do que sejam o bem e o mal.

Na sua visão, quais foram as razões que levaram ao fracasso os sistemas políticos movidos pela ideia de estabelecer a igualdade entre os homens?

O comunismo é outros governos fundados sobre utopias encorajaram as pessoas a ser violentas quanso as convocaram para lutar por um sonho. Pelo sonho vale tudo. Aqueles sistemas políticos levaram as pessoas a acreditar que fora da utopia não existe o bem. Por essa razão, tanto o comunismo como o nazismo e o fascismo degeneraram no assassinato coletivo de enormes proporções. A lição aqui é que a violência inata do homem está sempre à espreita e que os governos democráticos são a forma mais eficaz de impedir que ela se manifeste na sua pior forma.

Como o senhor avalia o impacto dos avanços tecnológicos e da internet na violência?

A suposição de que o maior acesso a armas mais potentes aumenta a violência é equivocada. Ao ler notícias como a do massacre na Noruega, muita gente pode ter a impressão de que a tecnologia contribuiu para que um só indivíduo matasse quase uma centena de pessoa. Episódios desse tipo distorcem a percepção da realidade. Depois de Hiroshima e Nagasaki, nunca mais um país ousou acionar seu arsenal nuclear – não por questões técnicas, mas pela imposição moral.

O senhor é um otimista incurável?

Sou pessimista e otimista ao mesmo tempo. Acredito que a violência deva aumentar no futuro próximo. A história mostra que a mudanças culturais e sociais, crises econômicas, novas ideologias e tecnologias podem incitar guerras, conflitos, rebeliões e enfurecer determinados grupos sociais. Mas sou otimista em relação ao fortalecimento dos períodos de paz depois de surtos de violência extrema. Os períodos de paz tendem a ser cada vez mais longos e duradouros.[image error]

Entrevista nas páginas amarelas da revista VEJA com o psicólogo e professor de Harvard Steven Pinker. Reportagem de Gabriela Carelli.

Por que os ataques de 11 de setembro de 2001 ou o massacre de quase uma centena de inocentes na Noruega em julho passado não desmentem sua tese?

As estatísticas são imprescindíveis para justificar qualquer argumento científico. Elas são um método válido e seguro de avaliação. É o que torna a minha tese ligítima. Nenhum cientista sério poderia afirmar que vivemos o período mais pacífico da humanidade só com base em impressões que ele próprio ou os outros têm sobre determinados eventos. A mente humana é vulnerável a enganos e ilusões. Nossas impressões sobre quão violento e cruel é um determinado episódio devem-se à nossa memória, que sempre é contaminada pelas emoções que sentimos quando presenciamos ou algo. Hoje em dia, grande parte da elite intelectual, principalmente na sociologia, psicologia e antropologia, menospreza a estatística e o raciocínio lógico. Esse preconceito só contribui para proliferação de uma pseudociência e suas análises mal fundamentadas. O fato é que,desde 1945, o número de mortos em guerras ou de vítimas de assassinatos e estupros é menor dos últimos 5000 anos, quando se leva em conta a relação com o total da população.

Para quem tem um parente morto de forma violenta, as estatísticas não valem muita coisa, certo?

Desde o lançamento do livro, fui surpreendido por reações inesperadas. Algumas pessoas duvidaram do meu trabalho, outras puseram em xeque minha idoneidade. Houve quem se enfureceu e considerou minha tese obscena. Muitos acadêmicos se revoltaram. Por isso, é sempre bom esclarecer alguns pontos. Em nenhum momento eu disse que a violência desapareceu. Quando esta entrevista for publicada, tragédias e crimes estarão na primeira página dos jornais. Também não quis minimizar eventos trágicos recentes, como a guerra do Iraque ou o massacre de Darfur, nem as grandes guerras ou as atrocidades cometidas por ditadores e genocidas. Tudo isso é condenável e doloroso. Mas não invalida a constatação de que o mundo já foi muito pior do que é agora. Grandes pensadores teorizam sobre como teria sido a vida dos homens no estado natural antes do advento das leis e das formas mais rudimentares de governo. Com ajuda da alta tecnologia podemos agora não apenas teorizar sobre o grau de barbárie da pré-história, mas estimar com precisão o número altíssimo de pessoas que morriam massacradas por inimigos. Nada autoriza a ideia tão disseminada de que o passado humano foi bucólico, pastoril e pacífico. Há poucos séculos matavam-se pessoas com base em superstições avalizadas pela hierarquia religiosa, a escravidão era oficial e apenas discorda da opinião vigente podia equivaler a uma sentença de morte.

Alguns cientistas acreditam que o declínio da violência se deve a uma mudança na própria natureza humana. O senhor acha isso possível?

É improvável. A reação violenta foi um traço incorporado à humanidade durante o processo evolutivo. Ser violento foi determinante para a sobrevivência da espécie na defesa contra as feras, na caça e, claro, na disputa por uma mulher no acasalamento. Até os dois anos as crianças são extremamente violentas. Só não matam umas às outras porque não damos a elas revólveres ou facas e porque estamos presentes para ensiná-las a se comportar. Elas se valem da violência para disputar espaço com os irmãos e a atenção dos pais. As mães ficam furiosas quando leem isso, mas a neurociência comprovou que as pessoas aprendem a ser menos violentas com a maturidade. Isso coincide com o desenvolvimento do lóbulo frontal, a região do cérebro responsável pela linguagem, pelo domínio motor, mas principalmente pela personalidade, a consciência de si mesmo e da existência do outro. O prazer com a violência é uma realidade. As pessoas são coibidas de praticá-la nos moldes da pré-história ou da Idade Média, mas dão vazão a ela em games, assistindo a filmes de Mel Gibson ou a lutas de vale-tudo. As pesquisas mostram que de 70% a 90% dos homens já se imaginaram matando alguém. Entre as mulheres esse número varia de 40% a 60%.

Por que o mundo se tornou mais pacífico?

Meu livro mostra que uma sucessão de eventos históricos fez com que o lado bom do homem sobressaísse ao violento e animalesco. Todos temos demônios e anjos dentro de nós. O processo civilizatório, com o advento do estado, a institucionalização da Justiça, a difusão e o aprimoramento da cultura, permitiu que os anjos derrotassem os demônios. Foi o que livrou a espécie humana da barbárie. No século XVII, o filósofo Thomas Hobbes enunciou no seu Leviatã que, na ausência de regras de convivência sob leis e imposições da sociedade, a vida humana era "solitária, miserável, repugnante, brutal e curta".

A constatação de que o "estado natural do homem é a violência encerra a discussão sobre o que influi mais no comportamento humano, a natureza ou o aprendizado?

Estamos longe de pôr um ponto final na questão sobre o que pesa mais, a genética ou o que aprendemos no decorrer da vida. Mas, no estado natural, quem tem razão é Hobbes, e não o suíço Jean-Jacques Rousseau, cujo argumento era que o ser humano nasce bom e é, posteriormente, corrompido pela sociedade. Durante toda a minha carreira, tentei derrubar essa falácia de que a mente é uma tabula rasa e de que qualquer traço humano é fruto do meio em que ele vive ou é moldado pelas instituições sociais

O senhor despertou fúria ao afirmar que o Holocausto não foi o primeiro genocídio da história...

Eu sou judeu também e sou sensível a essa questão. O Holocausto tem características únicas, terríveis, que o tornam um ato de horror incomparável. Os nazistas estavam tão empenhados em matar os judeus e em varrê-los do mapa que os buscavam a milhares de quilômetros de distância para serem mortos em câmara de gás. O extermínio dos judeus não foi o primeiro genocídio da história, ma foi o mais cruel. Há um outro ponto em relação à II Guerra. Sem dúvida, foi o evento no qual mais se mataram pessoas desde o surgimento da espécie humana. Mas não está claro se, em porcentagem de população, morreram naquela guerra mais pessoas do que em outras.

A que se deve a emergência do nazismo na Europa na plenitude da civilização do século XX?

O declínio da violência através dos séculos deu-se de forma cíclica. Aos picos de violência, como as grandes guerras do século passado, sempre se seguiu o retorno ao estado pacífico. As estatísticas comprovam que, com o passar dos séculos, aos picos de violência se sucedem períodos cada vez mais duradouros de paz. No caso da Alemanha, é preciso observar que, por baixo da fina camada de verniz civilizatório da República de Weimar, o curto período democrático depois da I Guerra, fervia o nacionalismo retrógrado baseado na ideia da superioridade racial teutônica que descambaria no nazismo. Foi algo tão forte que apagou a noção do bem e do mal. Muitos dos carrascos nazistas se consideravam bons soldados e cidadãos que apenas cumpriam seu dever.

Em que situações as pessoas se tornam cegas a ponto de compactuar com atrocidades como as cometidas pelos nazistas?

A filósofa alemã Hannah Arendt foi uma das primeiras a tentar explicar esse fenômeno, que ela definiu como "a banalização do mal". Em seu trabalho, de 1963, ela defendeu a tese de que as maiores atrocidades da história não foram de responsabilidade de sociopatas ou fanáticos, mas de pessoas comuns que se deixaram levar por lideres carismáticos. Essas pessoas cometeram as maiores atrocidades sem se dar conta do grau de maldade de suas ações. Hoje as ideologias fazem o papel dos líderes carismáticos nesse processo de arrastar pessoas normais para a prática de atos insanos.

Ainda fica de pé a ideia de que o bem e o mal são definidos culturalmente?

Em geral, as pessoas entendem que o mal está em produzir sofrimento nos outros por meio de atos premeditados e sem uma razão muito forte. O mais interessante, no entanto, é que a maioria dos indivíduos que cometem atos perversos não acha que agiu com maldade. O cérebro humano evoluiu de forma a sempre advogar a favor de si próprio. Somos os mais devotos defensores de nós mesmos. A primeira reação aos sermos confrontados com o fato de termos feito algo ruim é tentar nos convencer e aos outros de que aquilo não foi tão grave. A segunda é transferir a responsabilidade. Nosso cérebro quer sempre nos fazer acreditar que se agimos mal foi porque fomos provocados.

O neurocientista americano Sam Harris defende a ideia de que existe uma "ciência da moral", ou seja, que o bem e o mal podem ser definidos com rigor metodológico. O senhor concorda?

Entendo o argumento de Sam Harris. A suposição de Harris se baseia no fato de que a moral é tradicionalmente definida pela religião ou pela filosofia. Nessas duas cátedras, as definições de bem e de mal estão dissociadas de algo imprescindível, a questão do sofrimento humano. No conceito de ciência da moralidade. Sempre que há sofrimento o mal está presente. Quando há felicidade, o bem prevaleceu. De fato, se tomamos o fenômeno por essas características de apuração simples, é possível obter uma resposta objetiva e mais científica do que sejam o bem e o mal.

Na sua visão, quais foram as razões que levaram ao fracasso os sistemas políticos movidos pela ideia de estabelecer a igualdade entre os homens?

O comunismo é outros governos fundados sobre utopias encorajaram as pessoas a ser violentas quanso as convocaram para lutar por um sonho. Pelo sonho vale tudo. Aqueles sistemas políticos levaram as pessoas a acreditar que fora da utopia não existe o bem. Por essa razão, tanto o comunismo como o nazismo e o fascismo degeneraram no assassinato coletivo de enormes proporções. A lição aqui é que a violência inata do homem está sempre à espreita e que os governos democráticos são a forma mais eficaz de impedir que ela se manifeste na sua pior forma.

Como o senhor avalia o impacto dos avanços tecnológicos e da internet na violência?

A suposição de que o maior acesso a armas mais potentes aumenta a violência é equivocada. Ao ler notícias como a do massacre na Noruega, muita gente pode ter a impressão de que a tecnologia contribuiu para que um só indivíduo matasse quase uma centena de pessoa. Episódios desse tipo distorcem a percepção da realidade. Depois de Hiroshima e Nagasaki, nunca mais um país ousou acionar seu arsenal nuclear – não por questões técnicas, mas pela imposição moral.

O senhor é um otimista incurável?

Sou pessimista e otimista ao mesmo tempo. Acredito que a violência deva aumentar no futuro próximo. A história mostra que a mudanças culturais e sociais, crises econômicas, novas ideologias e tecnologias podem incitar guerras, conflitos, rebeliões e enfurecer determinados grupos sociais. Mas sou otimista em relação ao fortalecimento dos períodos de paz depois de surtos de violência extrema. Os períodos de paz tendem a ser cada vez mais longos e duradouros.[image error]

Published on January 04, 2012 13:30

January 3, 2012

Viver sempre também cansa

João Pereira Coutinho, Folha de SP

E PRONTO: aqui estamos nós em 2012, o ano em que o mundo vai acabar. Existem cenários para todos os gostos. O mais conhecido foi fornecido pelos maias, uma encantadora civilização bárbara que marcou encontro com o fim para dia 21 de dezembro próximo. Se o leitor gosta de comprar os seus presentes de Natal com alguma antecedência, o melhor é segurar as rédeas. O gasto pode ser inútil.

Até porque há muito por onde escolher: se o mundo não acabar a 21 de dezembro, pode acabar antes. Sem aviso prévio. Um cometa. Uma explosão solar. Um terremoto. Um maremoto. Uma guerra mundial (e nuclear). O primeiro pensamento inteligente de Hugo Chávez -tudo pode acontecer. Mas a humanidade não chega a 2013.

Deprimido, leitor? Não esteja. Ninguém está: lemos páginas e páginas dessas apocalípticas visões, espalhadas pela internet ou pela imprensa da virada do ano, e o tom é expectante, febril. Quase festivo.

E então concluímos como o milenarismo pós-moderno é bastante semelhante ao milenarismo antigo. Vaidade, tudo é vaidade.

Norman Cohn, um gigante do pensamento político contemporâneo (hoje esquecido), escreveu há mais de meio século uma obra fundamental sobre o assunto. Intitula-se "Na Senda do Milénio: Milenaristas Revolucionários e Anarquistas Místicos da Idade Média" (Editorial Presença, 1981, 334 págs.) e a ambição de Cohn foi, precisamente, mostrar o que havia de soberbo nas seitas revolucionárias e milenaristas da Europa medieval.

Os textos bíblicos anunciam a segunda vinda de Cristo e a instituição de um reino milenar antes do Julgamento Final? Amém.

Mas as seitas milenaristas, recrutadas no lúmpen da sociedade medieval por autointitulados profetas, não estavam dispostas a esperar que a história humana cumprisse o seu curso inexorável.

Tal como os bolcheviques na Rússia de 1917, era preciso "apressar" essa vinda redentora, o que implicava "remover" os obstáculos "impuros" (leia-se: judeus, membros do clero, grupos abastados etc.) que impediam a consumação da escatologia cristã.

Os massacres que se cometeram na Europa do Norte entre os séculos 11 e 16, e que Cohn recria magistralmente no livro, acabariam por ter a sua réplica, com o mesmo espírito utópico, mas uma redobrada violência e apuro técnico, pelos movimentos totalitários do século 20.

Hoje, o homem pós-moderno já não está interessado em precipitar "o paraíso na Terra", talvez por ainda ter presente os resultados pavorosos da última tentativa.

E, verdade seja dita, também não espera que, no termo da sua caminhada mundana, haverá a salvação dos justos e a perdição dos injustos.

Mas persiste ainda, na sua alma rigorosamente descrente, essa fagulha de vaidade milenarista: a vaidade típica de quem se considera um sujeito único na história; e, por isso mesmo, merecedor de assistir ao maior espetáculo do mundo sentado na primeira fila.

Fantasiar o fim do mundo é uma forma de nos fantasiarmos a nós como testemunhas desse fim do mundo.

E, além disso, é também uma forma conveniente de sacudirmos um pouco o tédio existencial da nossa condição pós-moderna, da mesma forma que os nossos antepassados medievais procuravam libertar-se da miséria material que os rodeava pela violência utópica.

Vaidade e tédio, eis a combinação dos nossos namoros apocalíticos. Que, às vezes, divertem.

A esse respeito, lembro-me bem do Réveillon de 1999, quando soaram as doze badaladas. A ansiedade estava ao alto: foram meses e meses com notícias tenebrosas de que um "bug" informático iria paralisar o mundo na chegada do ano 2000.

E, quando 2000 chegou, nada de nada. Ou, melhor dizendo, tudo de tudo: a mesma vida para viver; o mesmo trabalho para fazer; as mesmas contas para pagar; a mesma mulher, ou o mesmo homem, para suportar.

Na festinha onde me encontrava, lembro-me até da pergunta de um colega pasmo: "Era isso o bug?" Pergunta de desânimo, não de alívio.

Razão tinha o poeta. Viver sempre também cansa.[image error]

E PRONTO: aqui estamos nós em 2012, o ano em que o mundo vai acabar. Existem cenários para todos os gostos. O mais conhecido foi fornecido pelos maias, uma encantadora civilização bárbara que marcou encontro com o fim para dia 21 de dezembro próximo. Se o leitor gosta de comprar os seus presentes de Natal com alguma antecedência, o melhor é segurar as rédeas. O gasto pode ser inútil.

Até porque há muito por onde escolher: se o mundo não acabar a 21 de dezembro, pode acabar antes. Sem aviso prévio. Um cometa. Uma explosão solar. Um terremoto. Um maremoto. Uma guerra mundial (e nuclear). O primeiro pensamento inteligente de Hugo Chávez -tudo pode acontecer. Mas a humanidade não chega a 2013.

Deprimido, leitor? Não esteja. Ninguém está: lemos páginas e páginas dessas apocalípticas visões, espalhadas pela internet ou pela imprensa da virada do ano, e o tom é expectante, febril. Quase festivo.

E então concluímos como o milenarismo pós-moderno é bastante semelhante ao milenarismo antigo. Vaidade, tudo é vaidade.

Norman Cohn, um gigante do pensamento político contemporâneo (hoje esquecido), escreveu há mais de meio século uma obra fundamental sobre o assunto. Intitula-se "Na Senda do Milénio: Milenaristas Revolucionários e Anarquistas Místicos da Idade Média" (Editorial Presença, 1981, 334 págs.) e a ambição de Cohn foi, precisamente, mostrar o que havia de soberbo nas seitas revolucionárias e milenaristas da Europa medieval.

Os textos bíblicos anunciam a segunda vinda de Cristo e a instituição de um reino milenar antes do Julgamento Final? Amém.

Mas as seitas milenaristas, recrutadas no lúmpen da sociedade medieval por autointitulados profetas, não estavam dispostas a esperar que a história humana cumprisse o seu curso inexorável.

Tal como os bolcheviques na Rússia de 1917, era preciso "apressar" essa vinda redentora, o que implicava "remover" os obstáculos "impuros" (leia-se: judeus, membros do clero, grupos abastados etc.) que impediam a consumação da escatologia cristã.

Os massacres que se cometeram na Europa do Norte entre os séculos 11 e 16, e que Cohn recria magistralmente no livro, acabariam por ter a sua réplica, com o mesmo espírito utópico, mas uma redobrada violência e apuro técnico, pelos movimentos totalitários do século 20.

Hoje, o homem pós-moderno já não está interessado em precipitar "o paraíso na Terra", talvez por ainda ter presente os resultados pavorosos da última tentativa.

E, verdade seja dita, também não espera que, no termo da sua caminhada mundana, haverá a salvação dos justos e a perdição dos injustos.

Mas persiste ainda, na sua alma rigorosamente descrente, essa fagulha de vaidade milenarista: a vaidade típica de quem se considera um sujeito único na história; e, por isso mesmo, merecedor de assistir ao maior espetáculo do mundo sentado na primeira fila.

Fantasiar o fim do mundo é uma forma de nos fantasiarmos a nós como testemunhas desse fim do mundo.

E, além disso, é também uma forma conveniente de sacudirmos um pouco o tédio existencial da nossa condição pós-moderna, da mesma forma que os nossos antepassados medievais procuravam libertar-se da miséria material que os rodeava pela violência utópica.

Vaidade e tédio, eis a combinação dos nossos namoros apocalíticos. Que, às vezes, divertem.

A esse respeito, lembro-me bem do Réveillon de 1999, quando soaram as doze badaladas. A ansiedade estava ao alto: foram meses e meses com notícias tenebrosas de que um "bug" informático iria paralisar o mundo na chegada do ano 2000.

E, quando 2000 chegou, nada de nada. Ou, melhor dizendo, tudo de tudo: a mesma vida para viver; o mesmo trabalho para fazer; as mesmas contas para pagar; a mesma mulher, ou o mesmo homem, para suportar.

Na festinha onde me encontrava, lembro-me até da pergunta de um colega pasmo: "Era isso o bug?" Pergunta de desânimo, não de alívio.

Razão tinha o poeta. Viver sempre também cansa.[image error]

Published on January 03, 2012 11:05

Rodrigo Constantino's Blog

- Rodrigo Constantino's profile

- 32 followers

Rodrigo Constantino isn't a Goodreads Author

(yet),

but they

do have a blog,

so here are some recent posts imported from

their feed.