Rodrigo Constantino's Blog, page 364

July 12, 2012

Os outros que ajudam (ou não)

Contardo Calligaris, Folha de SP

Muitos anos atrás, conheci um alcoólatra, que, aos 40 anos, quis parar de beber. O que o levou a decidir foi um acidente no qual ele, bêbado, quase provocara a morte da companheira que ele amava, por quem se sentia amado e que esperava um filho dele.

O homem frequentou os Alcoólatras Anônimos. Deu certo, mas, depois de um tempo, houve uma recaída brutal. Desanimado, mas não menos decidido, com o consenso de seu grupo dos AA, o homem se internou numa clínica especializada, onde ficou quase um ano --renunciando a conviver com o filho bebê.

Ele voltou para casa (e para as reuniões dos AA), convencido de que nunca deixaria de ser um alcoólatra --apenas poderia se tornar, um dia, um "alcoólatra abstêmio".

Mesmo assim, um dia, depois de dois anos, ele se declarou relativamente fora de perigo. Naquele dia, o homem colocou o filhinho na cama e, enfim, sentou-se na mesa para festejar e jantar.

E eis que a mulher dele chegou da cozinha erguendo, triunfalmente, uma garrafa de "premier cru" de Château Lafite: agora que ele estava bem, certamente ele poderia apreciar um grande vinho, para brindar, não é?

O homem saiu na noite batendo a porta. A mulher que ele amava era uma idiota? Ou ela era (e sempre tinha sido) companheira, não da vida do marido, mas de sua autodestruição? Seja como for, a mulher dessa história não é um caso isolado.

Quem foi fumante e conseguiu parar, quase certamente encontrou um dia um amigo que lhe propôs um cigarro "sem drama": agora que você parou, vai poder fumar de vez em quando -só um não pode fazer mal.

Também há parentes e próximos que patrocinam qualquer exceção ao regime que você tenta manter estoicamente: se for só hoje, uma massa não vai fazer diferença, nem uma carne vermelha. Seja qual for a razão de seu regime e a autoridade de quem o prescreveu, para parentes e próximos, parece que há um prazer em você transgredir.

Em suma, há hábitos que encurtam a vida, comprometem as chances de se relacionar amorosa e sexualmente e, mais geralmente, levam o indivíduo a lidar com um desprezo do qual ele não sabe mais se vem dos outros ou dele mesmo.

Se você precisar se desfazer de um desses hábitos, procure encorajamento em qualquer programa que o leve a encontrar outros que vivem o mesmo drama e querem os mesmos resultados que você. É desses outros que você pode esperar respeito pelo seu esforço --e até elogio (quando merecido).

Hoje, encontrar esses outros é fácil. Há comunidades on-line de pessoas que querem se livrar de seu sedentarismo, de sua obesidade, do fumo, do alcoolismo, da toxicomania etc. Os membros de uma comunidade registram e transmitem, todos os dias, seus fracassos e seus sucessos. No caso do peso, por exemplo, há uma comunidade cujos membros instalam em casa uma balança conectada à internet: o indivíduo se pesa, e a comunidade sabe imediatamente se ele progrediu ou não.

Parêntese. A balança on-line não funciona pela vergonha que provoca em quem engorda, mas pelos elogios conquistados por quem emagrece. Podemos modificar nossos hábitos por sentirmos que nossos esforços estão sendo reconhecidos e encorajados, mas as punições não têm a mesma eficácia. Ou seja, Skinner e o comportamentalismo têm razão: uma chave da mudança de comportamento, quando ela se revela possível, está no reforço que vem dos outros ("Valeu! Força!").

Já as ideias de Pavlov são menos úteis: os reflexos condicionados existem, mas, em geral, se você estapeia alguém a cada vez que ele come, fuma ou bebe demais, ele não parará de comer, fumar ou beber --apenas passará a comer, fumar e beber com medo.

Volto ao que me importa: por que, na hora de tentar mudar um hábito, é aconselhável procurar um grupo de companheiros de infortúnio desconhecidos? Por que os próximos da gente, na hora em que um reforço positivo seria bem-vindo, preferem nos encorajar a trair nossas próprias intenções?

Há duas hipóteses. Uma é que eles tenham (ou tenham tido) propósitos parecidos com os nossos, mas fracassados; produzindo nosso malogro, eles encontrariam uma reconfortante explicação pelo seu.

Outra, aparentemente mais nobre, diz que é porque eles nos amam e, portanto, querem ser nossa exceção, ou seja, querem ser aqueles que nós amamos mais do que nossa própria decisão de mudar. Como disse Voltaire, "Que Deus me proteja dos meus amigos. Dos inimigos, cuido eu".[image error]

Muitos anos atrás, conheci um alcoólatra, que, aos 40 anos, quis parar de beber. O que o levou a decidir foi um acidente no qual ele, bêbado, quase provocara a morte da companheira que ele amava, por quem se sentia amado e que esperava um filho dele.

O homem frequentou os Alcoólatras Anônimos. Deu certo, mas, depois de um tempo, houve uma recaída brutal. Desanimado, mas não menos decidido, com o consenso de seu grupo dos AA, o homem se internou numa clínica especializada, onde ficou quase um ano --renunciando a conviver com o filho bebê.

Ele voltou para casa (e para as reuniões dos AA), convencido de que nunca deixaria de ser um alcoólatra --apenas poderia se tornar, um dia, um "alcoólatra abstêmio".

Mesmo assim, um dia, depois de dois anos, ele se declarou relativamente fora de perigo. Naquele dia, o homem colocou o filhinho na cama e, enfim, sentou-se na mesa para festejar e jantar.

E eis que a mulher dele chegou da cozinha erguendo, triunfalmente, uma garrafa de "premier cru" de Château Lafite: agora que ele estava bem, certamente ele poderia apreciar um grande vinho, para brindar, não é?

O homem saiu na noite batendo a porta. A mulher que ele amava era uma idiota? Ou ela era (e sempre tinha sido) companheira, não da vida do marido, mas de sua autodestruição? Seja como for, a mulher dessa história não é um caso isolado.

Quem foi fumante e conseguiu parar, quase certamente encontrou um dia um amigo que lhe propôs um cigarro "sem drama": agora que você parou, vai poder fumar de vez em quando -só um não pode fazer mal.

Também há parentes e próximos que patrocinam qualquer exceção ao regime que você tenta manter estoicamente: se for só hoje, uma massa não vai fazer diferença, nem uma carne vermelha. Seja qual for a razão de seu regime e a autoridade de quem o prescreveu, para parentes e próximos, parece que há um prazer em você transgredir.

Em suma, há hábitos que encurtam a vida, comprometem as chances de se relacionar amorosa e sexualmente e, mais geralmente, levam o indivíduo a lidar com um desprezo do qual ele não sabe mais se vem dos outros ou dele mesmo.

Se você precisar se desfazer de um desses hábitos, procure encorajamento em qualquer programa que o leve a encontrar outros que vivem o mesmo drama e querem os mesmos resultados que você. É desses outros que você pode esperar respeito pelo seu esforço --e até elogio (quando merecido).

Hoje, encontrar esses outros é fácil. Há comunidades on-line de pessoas que querem se livrar de seu sedentarismo, de sua obesidade, do fumo, do alcoolismo, da toxicomania etc. Os membros de uma comunidade registram e transmitem, todos os dias, seus fracassos e seus sucessos. No caso do peso, por exemplo, há uma comunidade cujos membros instalam em casa uma balança conectada à internet: o indivíduo se pesa, e a comunidade sabe imediatamente se ele progrediu ou não.

Parêntese. A balança on-line não funciona pela vergonha que provoca em quem engorda, mas pelos elogios conquistados por quem emagrece. Podemos modificar nossos hábitos por sentirmos que nossos esforços estão sendo reconhecidos e encorajados, mas as punições não têm a mesma eficácia. Ou seja, Skinner e o comportamentalismo têm razão: uma chave da mudança de comportamento, quando ela se revela possível, está no reforço que vem dos outros ("Valeu! Força!").

Já as ideias de Pavlov são menos úteis: os reflexos condicionados existem, mas, em geral, se você estapeia alguém a cada vez que ele come, fuma ou bebe demais, ele não parará de comer, fumar ou beber --apenas passará a comer, fumar e beber com medo.

Volto ao que me importa: por que, na hora de tentar mudar um hábito, é aconselhável procurar um grupo de companheiros de infortúnio desconhecidos? Por que os próximos da gente, na hora em que um reforço positivo seria bem-vindo, preferem nos encorajar a trair nossas próprias intenções?

Há duas hipóteses. Uma é que eles tenham (ou tenham tido) propósitos parecidos com os nossos, mas fracassados; produzindo nosso malogro, eles encontrariam uma reconfortante explicação pelo seu.

Outra, aparentemente mais nobre, diz que é porque eles nos amam e, portanto, querem ser nossa exceção, ou seja, querem ser aqueles que nós amamos mais do que nossa própria decisão de mudar. Como disse Voltaire, "Que Deus me proteja dos meus amigos. Dos inimigos, cuido eu".[image error]

Published on July 12, 2012 06:31

July 10, 2012

O fator ideológico

Rodrigo Constantino, O GLOBO

O ano era 2002. Lula tinha sido eleito e escolhera Dilma para o Ministério de Minas e Energia. Os futuros ministros faziam reuniões com investidores para acalmar os tensos mercados. Eu trabalhava em uma grande gestora carioca. Estive em uma dessas reuniões com Dilma. Foi meu único encontro com a atual presidente.

Um dos presentes perguntou como o governo faria para atrair os necessários investimentos ao setor, uma vez que o discurso corrente era de que a rentabilidade não deveria ser elevada. Com dedo em riste e tom autoritário, Dilma disparou: “Quem foi que disse que é preciso ter alto retorno nesse setor?”

Eis o que eu queria dizer: desde então tenho como certo o fator ideológico entranhado em Dilma. Muitos falam em gestora eficiente, pragmática, mas eu só consigo enxergar ideologia.

Até mesmo o Itamaraty foi infectado pelo vírus ideológico, como ficou claro no caso do Paraguai. O Barão do Rio Branco, ao assumir o ministério das Relações Exteriores, declarou: "Não venho servir a um partido político: venho servir ao Brasil, que todos desejam ver unido íntegro, forte e respeitado". Ele não teria vez no governo Dilma, que se mostra apenas um capacho de Hugo Chávez.

O prêmio Nobel de Economia Friedrich Hayek chamava a atenção para a “arrogância fatal” de certas ideologias. Ela seria basicamente a crença de que é possível controlar tudo nos mínimos detalhes, de cima para baixo. Planejadores centrais que desprezam os sinais do mercado e pensam ser possível ignorá-lo para sempre: são os arrogantes. O fatal fica por conta dos estragos que costumam causar na economia.

Pois bem. A economia brasileira seguiu nos últimos anos um modelo claramente insustentável, calcado em crédito e consumo. O governo ignorou a necessidade de reformas estruturais que aumentassem a nossa produtividade. A farra foi boa enquanto durou, financiada pela acelerada expansão do crédito, possível pela alta no preço das commodities que exportamos para a China.

Esta fase de bonança se esgotou. O PIB cresceu apenas 2,7% em 2011, e esse ano mal deve chegar a 2%, muito longe dos 4,5% que o ministro Mantega projetava. Para piorar, a inflação ainda segue acima do centro da elevada meta. Qual tem sido a reação do governo?

Ideológica, claro. Imbuído da falsa crença de que pode simplesmente estimular mais ainda o consumo e o crédito, o governo tem apelado para pacotes quase semanais. Os resultados são pífios ou negativos? Não tem problema. Basta aumentar a dose!

A ideia de que o consumo do governo pode estimular de forma sustentável o crescimento econômico não passa de uma falácia, que já foi refutada no século 19 por Bastiat. O economista francês citou o exemplo de uma janela quebrada para fazer seu ponto.

Algum vândalo joga uma pedra que estilhaça a janela de uma loja. Algumas pessoas tentam consolar o dono da loja alegando que ao menos ele estará gerando emprego ao consertar a janela. Afinal, se janelas nunca fossem quebradas, de que iriam viver os reparadores de janelas?

Esta linha de raciocínio míope ignora aquilo que não se vê de imediato. Sim, o conserto da janela iria propiciar um ganho para o vidraceiro. Mas o que seria feito desse dinheiro gasto caso a janela não tivesse sido quebrada? Qual o uso alternativo para este recurso escasso? Eis a questão!

O mesmo ocorre com o gasto público. O governo não produz riqueza. Para ele gastar, antes ele precisa tirar de alguém que produziu. Ele pode fazer isso por meio de impostos, emissão de dívida ou de moeda (imposto inflacionário).

De qualquer forma ele estará transferindo recursos de um lado para o outro, normalmente cobrando um grande pedágio por isso. Mas ele não estará criando riqueza. Logo, os gastos públicos não estimulam a economia: eles apenas retiram recursos do setor privado, que costuma alocá-los de forma bem mais eficiente.

Outro efeito perverso desta política é a seleção dos campeões, que deixa de ser feita pelo mercado (mérito) e passa a depender das escolhas do governo. No dia do anúncio do último pacote, o índice de ações da Bovespa caiu mais de 1%, mas as ações da Marcopolo subiram mais de 6%. O governo divulgou uma grande compra de caminhões para “estimular” o crescimento econômico. Alguém pagou por isso.

Esta ideologia centralizadora está fadada ao fracasso. Ela produz ineficiência e lobby por privilégios, mas não consegue aumentar a produtividade da economia. Infelizmente, a presidente acredita neste modelo, e vai insistir nele até quebrar a (nossa) cara. Não podemos desprezar o fator ideológico deste governo.

O ano era 2002. Lula tinha sido eleito e escolhera Dilma para o Ministério de Minas e Energia. Os futuros ministros faziam reuniões com investidores para acalmar os tensos mercados. Eu trabalhava em uma grande gestora carioca. Estive em uma dessas reuniões com Dilma. Foi meu único encontro com a atual presidente.

Um dos presentes perguntou como o governo faria para atrair os necessários investimentos ao setor, uma vez que o discurso corrente era de que a rentabilidade não deveria ser elevada. Com dedo em riste e tom autoritário, Dilma disparou: “Quem foi que disse que é preciso ter alto retorno nesse setor?”

Eis o que eu queria dizer: desde então tenho como certo o fator ideológico entranhado em Dilma. Muitos falam em gestora eficiente, pragmática, mas eu só consigo enxergar ideologia.

Até mesmo o Itamaraty foi infectado pelo vírus ideológico, como ficou claro no caso do Paraguai. O Barão do Rio Branco, ao assumir o ministério das Relações Exteriores, declarou: "Não venho servir a um partido político: venho servir ao Brasil, que todos desejam ver unido íntegro, forte e respeitado". Ele não teria vez no governo Dilma, que se mostra apenas um capacho de Hugo Chávez.

O prêmio Nobel de Economia Friedrich Hayek chamava a atenção para a “arrogância fatal” de certas ideologias. Ela seria basicamente a crença de que é possível controlar tudo nos mínimos detalhes, de cima para baixo. Planejadores centrais que desprezam os sinais do mercado e pensam ser possível ignorá-lo para sempre: são os arrogantes. O fatal fica por conta dos estragos que costumam causar na economia.

Pois bem. A economia brasileira seguiu nos últimos anos um modelo claramente insustentável, calcado em crédito e consumo. O governo ignorou a necessidade de reformas estruturais que aumentassem a nossa produtividade. A farra foi boa enquanto durou, financiada pela acelerada expansão do crédito, possível pela alta no preço das commodities que exportamos para a China.

Esta fase de bonança se esgotou. O PIB cresceu apenas 2,7% em 2011, e esse ano mal deve chegar a 2%, muito longe dos 4,5% que o ministro Mantega projetava. Para piorar, a inflação ainda segue acima do centro da elevada meta. Qual tem sido a reação do governo?

Ideológica, claro. Imbuído da falsa crença de que pode simplesmente estimular mais ainda o consumo e o crédito, o governo tem apelado para pacotes quase semanais. Os resultados são pífios ou negativos? Não tem problema. Basta aumentar a dose!

A ideia de que o consumo do governo pode estimular de forma sustentável o crescimento econômico não passa de uma falácia, que já foi refutada no século 19 por Bastiat. O economista francês citou o exemplo de uma janela quebrada para fazer seu ponto.

Algum vândalo joga uma pedra que estilhaça a janela de uma loja. Algumas pessoas tentam consolar o dono da loja alegando que ao menos ele estará gerando emprego ao consertar a janela. Afinal, se janelas nunca fossem quebradas, de que iriam viver os reparadores de janelas?

Esta linha de raciocínio míope ignora aquilo que não se vê de imediato. Sim, o conserto da janela iria propiciar um ganho para o vidraceiro. Mas o que seria feito desse dinheiro gasto caso a janela não tivesse sido quebrada? Qual o uso alternativo para este recurso escasso? Eis a questão!

O mesmo ocorre com o gasto público. O governo não produz riqueza. Para ele gastar, antes ele precisa tirar de alguém que produziu. Ele pode fazer isso por meio de impostos, emissão de dívida ou de moeda (imposto inflacionário).

De qualquer forma ele estará transferindo recursos de um lado para o outro, normalmente cobrando um grande pedágio por isso. Mas ele não estará criando riqueza. Logo, os gastos públicos não estimulam a economia: eles apenas retiram recursos do setor privado, que costuma alocá-los de forma bem mais eficiente.

Outro efeito perverso desta política é a seleção dos campeões, que deixa de ser feita pelo mercado (mérito) e passa a depender das escolhas do governo. No dia do anúncio do último pacote, o índice de ações da Bovespa caiu mais de 1%, mas as ações da Marcopolo subiram mais de 6%. O governo divulgou uma grande compra de caminhões para “estimular” o crescimento econômico. Alguém pagou por isso.

Esta ideologia centralizadora está fadada ao fracasso. Ela produz ineficiência e lobby por privilégios, mas não consegue aumentar a produtividade da economia. Infelizmente, a presidente acredita neste modelo, e vai insistir nele até quebrar a (nossa) cara. Não podemos desprezar o fator ideológico deste governo.

Published on July 10, 2012 06:20

Flores de obsessão

João Pereira Coutinho, Folha de SP

Woody Allen tem 47 filmes no currículo. E quando lhe perguntam se existe um único que ele compare aos melhores de Ingmar Bergman, Woody é modesto: nem um.

A frase sempre me pareceu excessiva: "Crimes e Pecados" (1990) está ao nível de "Morangos Silvestres" (1957). E "Zelig" (1983) não tem paralelo como comédia nos últimos 30 anos. O problema de Woody não é falta de obra-prima. É falta de obra-prima recorrente. Depois de "Crimes e Pecados", há coisas boas aqui e ali. E algumas joias antigas, como "Manhattan" (1979) ou "Hannah e Suas Irmãs" (1986).

Mas Bergman, admito, era capaz de fazer cinco filmes seguidos que mudavam a cultura de uma época. Quem começa com "Mônica e o Desejo" (1952) e termina o festim com os referidos "Morangos" sabe que não minto.

Por isso assisti a "Para Roma com Amor" sem expectativas homéricas. Os cínicos dirão que Woody Allen deixou de dirigir filmes. É hoje guia turístico que vai para onde lhe pagam: Londres, Barcelona, Paris. Quem sabe o Rio.

O próprio alimenta o mito: tempos atrás, de passagem por Portugal, perguntaram-lhe quando filmaria ele em Lisboa. Woody foi honesto: "E você consegue o dinheiro?".

Certo. Sem dinheiro, não há obra. Mas "Para Roma" não é mera encomenda italiana. É, como sempre acontece, um pretexto para revisitar os temas que são caros ao "autor" (e uso a palavra com o seu significado clássico).

O próprio Woody, aliás, assume essa condição metacrítica no filme. Por exemplo, quando os personagens contemplam as ruínas romanas e confessam sofrer de "Melancolia de Ozymandias".

Trata-se de uma referência erudita ao poema de Percy Shelley (1792-1822) sobre a estátua de Ozymandias, "rei dos reis", e testemunho material da inutilidade da existência quando a morte é certa.

Shelley escrevey "Ozymandias" em 1818, mas o poema deixou de lhe pertencer em 1980 quando foi apropriado por Woody "himself", em seu incompreendido "Stardust Memories - Memórias" (1980). É a primeira vez que um personagem seu é diagnosticado com a doença.

O cinema de Woody Allen é feito de evocações eruditas que se repetem de filme para filme. A tribo é a mesma: Shelley, Yeats, Rilke, sobretudo as linhas finais de "O Torso Arcaico de Apolo", presente neste filme pela boca pedante da personagem de Ellen Page (e presente em "A Outra", com força dramática decisiva).

Mas não são apenas as evocações eruditas que se repetem. Todo o resto retorna, a começar pelo amor romântico, pelos equívocos do amor romântico, pela tensão constante entre a razão e a emoção --a perpétua batalha em que a última vence temporariamente o confronto.

São incontáveis os filmes de Woody Allen em que os personagens (masculinos) se jogam pela janela amorosa, mesmo que o salto seja efêmero e suicidário. O ator Jesse Eisenberg representa em "Para Roma" o mártir sentimental da história. Eisenberg nasceu em 1983.

Mas, antes de ele nascer, muitos outros já tinham pulado pela mesma janela. A começar pelo próprio Woody Allen, como Alvy (em "Annie Hall") ou Isaac (em "Manhattan").

Não temos cura. E, para um longo cliente da psicanálise, nem o divã nos salva: haverá paciente que tenha dedicado à terapia tantas linhas de irrisão? "Se você encontrar Freud, peça-lhe o meu dinheiro de volta", diz ele à mulher psiquiatra (Judy Davis).

Finalmente, o melhor do filme: a história do cantor de ópera que só funciona no chuveiro. E que é levado para os palcos italianos com o chuveiro atrás.

É preciso ter passado décadas nas páginas da "New Yorker", a casa de S.J. Perelman ou Robert Benchley, para escrever uma gag dessas. Uma gag comparável ao casal que só conseguia transar em espaços públicos (em "Tudo o que Você queria Saber sobre Sexo"). Ou ao ator que estava fora do foco na vida real (em "Desconstruindo Harry").

Sim, são 47 filmes. Um ou dois não fazem má figura quando Bergman está por perto. Mas a obra-prima de Woody Allen não se resume a um filme ou dois. Na verdade, ela ainda está a ser retocada, ao ritmo de um filme por ano.

Um dia, quando olharmos para o conjunto, veremos que a repetição também é uma arte. E que os gênios são, como dizia Nelson Rodrigues, flores de obsessão.

Woody Allen tem 47 filmes no currículo. E quando lhe perguntam se existe um único que ele compare aos melhores de Ingmar Bergman, Woody é modesto: nem um.

A frase sempre me pareceu excessiva: "Crimes e Pecados" (1990) está ao nível de "Morangos Silvestres" (1957). E "Zelig" (1983) não tem paralelo como comédia nos últimos 30 anos. O problema de Woody não é falta de obra-prima. É falta de obra-prima recorrente. Depois de "Crimes e Pecados", há coisas boas aqui e ali. E algumas joias antigas, como "Manhattan" (1979) ou "Hannah e Suas Irmãs" (1986).

Mas Bergman, admito, era capaz de fazer cinco filmes seguidos que mudavam a cultura de uma época. Quem começa com "Mônica e o Desejo" (1952) e termina o festim com os referidos "Morangos" sabe que não minto.

Por isso assisti a "Para Roma com Amor" sem expectativas homéricas. Os cínicos dirão que Woody Allen deixou de dirigir filmes. É hoje guia turístico que vai para onde lhe pagam: Londres, Barcelona, Paris. Quem sabe o Rio.

O próprio alimenta o mito: tempos atrás, de passagem por Portugal, perguntaram-lhe quando filmaria ele em Lisboa. Woody foi honesto: "E você consegue o dinheiro?".

Certo. Sem dinheiro, não há obra. Mas "Para Roma" não é mera encomenda italiana. É, como sempre acontece, um pretexto para revisitar os temas que são caros ao "autor" (e uso a palavra com o seu significado clássico).

O próprio Woody, aliás, assume essa condição metacrítica no filme. Por exemplo, quando os personagens contemplam as ruínas romanas e confessam sofrer de "Melancolia de Ozymandias".

Trata-se de uma referência erudita ao poema de Percy Shelley (1792-1822) sobre a estátua de Ozymandias, "rei dos reis", e testemunho material da inutilidade da existência quando a morte é certa.

Shelley escrevey "Ozymandias" em 1818, mas o poema deixou de lhe pertencer em 1980 quando foi apropriado por Woody "himself", em seu incompreendido "Stardust Memories - Memórias" (1980). É a primeira vez que um personagem seu é diagnosticado com a doença.

O cinema de Woody Allen é feito de evocações eruditas que se repetem de filme para filme. A tribo é a mesma: Shelley, Yeats, Rilke, sobretudo as linhas finais de "O Torso Arcaico de Apolo", presente neste filme pela boca pedante da personagem de Ellen Page (e presente em "A Outra", com força dramática decisiva).

Mas não são apenas as evocações eruditas que se repetem. Todo o resto retorna, a começar pelo amor romântico, pelos equívocos do amor romântico, pela tensão constante entre a razão e a emoção --a perpétua batalha em que a última vence temporariamente o confronto.

São incontáveis os filmes de Woody Allen em que os personagens (masculinos) se jogam pela janela amorosa, mesmo que o salto seja efêmero e suicidário. O ator Jesse Eisenberg representa em "Para Roma" o mártir sentimental da história. Eisenberg nasceu em 1983.

Mas, antes de ele nascer, muitos outros já tinham pulado pela mesma janela. A começar pelo próprio Woody Allen, como Alvy (em "Annie Hall") ou Isaac (em "Manhattan").

Não temos cura. E, para um longo cliente da psicanálise, nem o divã nos salva: haverá paciente que tenha dedicado à terapia tantas linhas de irrisão? "Se você encontrar Freud, peça-lhe o meu dinheiro de volta", diz ele à mulher psiquiatra (Judy Davis).

Finalmente, o melhor do filme: a história do cantor de ópera que só funciona no chuveiro. E que é levado para os palcos italianos com o chuveiro atrás.

É preciso ter passado décadas nas páginas da "New Yorker", a casa de S.J. Perelman ou Robert Benchley, para escrever uma gag dessas. Uma gag comparável ao casal que só conseguia transar em espaços públicos (em "Tudo o que Você queria Saber sobre Sexo"). Ou ao ator que estava fora do foco na vida real (em "Desconstruindo Harry").

Sim, são 47 filmes. Um ou dois não fazem má figura quando Bergman está por perto. Mas a obra-prima de Woody Allen não se resume a um filme ou dois. Na verdade, ela ainda está a ser retocada, ao ritmo de um filme por ano.

Um dia, quando olharmos para o conjunto, veremos que a repetição também é uma arte. E que os gênios são, como dizia Nelson Rodrigues, flores de obsessão.

Published on July 10, 2012 05:35

July 9, 2012

America Already Is Europe

By ARTHUR C. BROOKS, WSJI'm often asked if I think America is trending toward becoming a European-style social democracy. My answer is: "No, because we already are a European-style social democracy." From the progressivity of our tax code, to the percentage of GDP devoted to government, to the extent of the regulatory burden on business, most of Europe's got nothing on us.In 1938—the year my organization, the American Enterprise Institute, was founded—total government spending at all levels was about 15% of GDP. By 2010 it was 36%. The political right can crow all it wants about how America is a "conservative country," unlike, say, Spain—a country governed by the Spanish Socialist Workers Party for most of the past 30 years. But at 36%, U.S. government spending relative to GDP is very close to Spain's. And our debt-to-GDP ratio is 103%; Spain's is 68%.At first blush, these facts seem astounding. After all, Spanish political attitudes differ dramatically from our own. How can we be slouching down the same debt-potholed, social-democratic road as Spain? There are three explanations, all of which point to a worrying future for America.First, the American left is every bit as focused on growing government and equalizing incomes as the Spanish left. Despite arguments from liberals that tax increases on "millionaires and billionaires" are necessary for fiscal prudence, they are little more than a way to meet the single-minded objective of greater income equality.President Obama's proposal to eliminate the Bush-era tax cuts for households making over $250,000 a year would, on a static basis, reduce the deficit by only 5% annually. That still leaves 95% of the deficit to be paid by the middle class.

Getty Images

Getty Images

Published on July 09, 2012 07:26

July 7, 2012

De Lula para Chávez

Mensagem de Lula para Chávez no Foro de SP. A voz metalizada horrível é o de menos. Muito pior é o conteúdo da fala. Malvinas é uma colônia inglesa que precisa ser libertada, a Venezuela é um ícone de democracia e a vitória de Chávez será a "nossa" vitória. Nossa? Leia-se dos comunas safados, à custa de todos aqueles que valorizam a liberdade.

Published on July 07, 2012 08:24

Vocação e sacrifício

Rodrigo Constantino

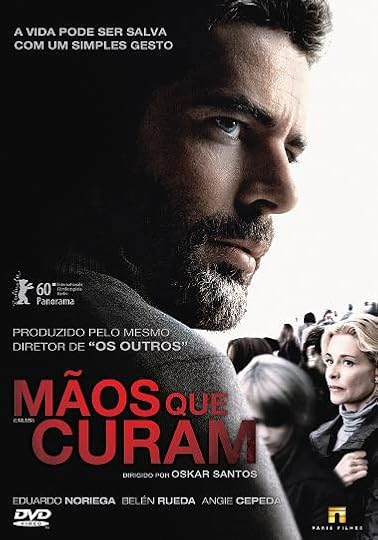

Rodrigo ConstantinoAté que ponto um médico deve sacrificar sua vida pessoal para tentar salvar os outros? Essa delicada questão surgiu automaticamente quando vi Mãos que Curam (“El Mal Ajeno”), o filme do espanhol Oskar Santos.

Diego é um médico acostumado a lidar com as situações mais extremas. Para suportar esta condição, ele acabou se tornando uma pessoa fria, insensível. A fim de evitar a dor da perda dos pacientes, ele também passou a evitar a alegria nos casos de sucesso. Ou seja, seu envolvimento passou a ser nulo. Com isso, ele acabou se afastando de sua mulher, enfermeira que trabalha no mesmo hospital, de sua filha adolescente, e de seu pai idoso.

Um encontro sinistro mudaria sua vida. O amante de uma paciente terminal o encontra no estacionamento do hospital, e lhe faz ameaças com uma arma. Ele exige que Diego prometa ver a paciente todos os dias. Após fazer a promessa, Diego não lembra de nada, apesar de ouvir um disparo e da estranha sensação de ter levado um tiro.

Terei que estragar a surpresa de quem ainda não viu o filme para continuar. O fato é que Diego levou mesmo um tiro na cabeça, mas milagrosamente viveu, e nenhum médico achou indício algum de bala. É que o autor do disparo tinha um dom, ou uma maldição, dependendo do ponto de vista. Ele podia curar as pessoas com o toque de sua mão. E ele atirou em Diego, mas depois transferiu seu poder a ele, matando-se em seguida.

Eis o motivo: o dom tem uma contrapartida. Para ele salvar outras vidas, aquelas de seus entes queridos acabam sacrificadas. Armand, o autor do disparo, assumiu este dom quando atropelou uma menina que se jogou na frente de seu carro. Ela buscava se livrar do mesmo dom, pois sua irmã, a que virou amante de Armand e estava agora no hospital entre a vida e morte, estava morrendo enquanto a irmã mais nova salvava vidas.

O próprio Armand, ao assumir o dom, acaba deixando doente primeiro sua mulher, uma mulher bonita com seus 40 anos que já entrou na menopausa e não pode mais ter filho, seu grande sonho, e depois a própria amante, Sara, a irmã daquela que ele atropelou. Desesperado ao descobrir o que se passa, decide se matar e transferir ao médico Diego o poder da cura, mas exigindo que ele ficasse todo dia com Sara no hospital.

Diego, que é médico, descobre mais rápido seu dom, e passa a curar várias pessoas. Mas em pouco tempo ele descobre também o custo disso. Seu pai, em quem ele tinha feito exame de toque para analisar a próstata sem encontrar nada, morre um mês depois com metástase. Sua filha adoece e está prestes a morrer. Seu casamento acaba.

A conclusão é evidente: para continuar salvando as outras vidas, as vidas de seus familiares estarão em sérios riscos. Sua vida pessoal sacrificada pela cura de estranhos. Eis o dilema que se apresenta a ele.

Tive que contar praticamente o filme todo para chegar a este ponto. A metáfora é óbvia. Médicos com vocação para a medicina acabam tendo que sacrificar boa parte de suas vidas. Plantões na madrugada, ligações de emergência no meio da noite, coração mais endurecido após conviver diretamente com tanta desgraça, essa é a vida típica de um médico que trabalha nos casos limites entre a vida e a morte. Salvar vidas pode custar caro em termos pessoais.

Há uma mensagem cristã no filme: Jesus teria morrido na cruz para nos salvar. O médico com o dom para a cura terá que se sacrificar também. Ele está disposto a isso? Ele conseguirá carregar este fardo, esta cruz, em prol da vida de seus pacientes? Ele suportará ver as pessoas que mais ama sofrendo enquanto tenta colocar um fim no sofrimento alheio?

São questões bastante complicadas. O médico que tem esta vocação tem mesmo tanta escolha assim? Ou ele é “chamado” a este sacrifício sem muita alternativa? O mesmo vale para outras áreas além da medicina. Será que Einstein foi um bom marido? Alguém sabe quem foi Mileva Maric, sua esposa? Será que Einstein foi um bom pai? Até que ponto sua contribuição para a física e o que isso representou para a humanidade justificam uma ausência nas demais funções?

Freud teve seis filhos. Chegou a usar uma de suas próprias filhas como “cobaia” em terapia, o que provavelmente deixou sérias sequelas. Ele trabalhava por longas horas em seus estudos. Até que ponto a psicanálise justifica uma paternidade mais distante? O sacrifício familiar dos gênios que legaram ao mundo feitos incríveis está perdoado? Mas e quanto aqueles que pagaram o preço, o sacrifício?

O ponto talvez seja que não há muita escolha nesses casos. Gênios costumam ser obcecados demais. Eles não saberiam ou suportariam fazer outra coisa e abrir mão de seus temas obsessivos. O médico com vocação pode enfrentar a mesma angústia. Ele sabe que sua vocação terá um custo elevado para seus entes queridos, mas será que ele pode realmente abrir mão dela?

A vocação é um dom maravilhoso, mas ao mesmo tempo uma maldição. Impõe custos altos demais. Não há mesmo almoço grátis. Atender ao “chamado” e dar vasão ao dom implica grandes sacrifícios pessoais. A questão é: há escolha?

Para Diego houve, ainda que cruel. Ele optou pelo autossacrifício, preferindo tirar a própria vida para salvar sua filha. Transferiu para Sara o dom da cura, ou seja, outros vão carregar o fardo “altruísta” em seu lugar. Ele não suportou ver o sacrifício de sua filha. Ele não tinha mais como ser um bom médico.

Já Sara abriu mão de seu filho recém-nascido, que entregou aos cuidados da viúva de Armand, aquela que não podia ter filhos. Escolheu viver em função de seu dom. Quem está certo? Faz sentido falar em escolha certa nestes casos?

Uma coisa parece certa: seguir a vocação vai sempre envolver algum tipo de sacrifício. O que é visto como um dom incrível de fora, pode muito bem se tornar uma maldição para aquele que o possui, ou ao menos para seus familiares. O sacrifício parece ser o outro lado da moeda da vocação.

Published on July 07, 2012 06:15

July 6, 2012

Ilusões cognitivas

Rodrigo Constantino

Rodrigo ConstantinoImagine que nosso cérebro é dividido em duas partes, sendo uma delas (sistema 1) mais intuitiva e automática, enquanto a outra (sistema 2) costuma ser mais racional e esforçada. Ocorre que o uso do sistema 2 demanda foco e energia, enquanto nossa tendência natural é adotar o caminho de menor esforço. O resultado desta postura “preguiçosa” é que tomamos inúmeras decisões erradas.

Esta é a tese do instigante livro do Prêmio Nobel de Economia Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow. Ao contrário da imagem que os modelos econômicos adotam de um homem racional pesando custos e benefícios no momento das escolhas, a teoria comportamental de Kahneman, repleta de experimentos fascinantes, mostra que temos um viés natural, e que ele pode prejudicar nossas decisões. Em suma, somos vítimas de várias ilusões cognitivas.

Exemplos não faltam. Uma das clássicas ilusões cognitivas é a substituição automática que fazemos, sem perceber, quando estamos diante de uma questão complexa. Ao invés de encarar a pergunta difícil, o que demandaria tempo e esforço do sistema 2, simplesmente trocamos a questão por outra mais simples e familiar, que nosso sistema 1 identifica e responde de maneira automática. Fomos perguntados sobre A, mas respondemos sobre B.

Sem reconhecer as limitações de nosso cérebro, acabamos com um excesso de confiança naquilo que acreditamos conhecer, sem se dar conta de nossa profunda ignorância. O estudo com o gorila que aparece no meio de um vídeo com jogadores passando a bola de basquete ilustra como podemos ser cegos ao óbvio, e como somos cegos para esta cegueira. Tendo que focar na quantidade de passes de bola entre um dos times, a maioria dos observadores simplesmente ignora a presença do homem vestido de gorila. Quando observam novamente o vídeo, já sabendo do gorila, não acreditam que ignoraram sua chamativa imagem.

Uma das funções do sistema 2 é superar estes impulsos do sistema 1, ou seja, adotar o autocontrole nestas situações enganosas. Mas isso demanda esforço, e não gostamos de esforço. Nas situações em que as decisões são mais triviais, sem grandes impactos em nossas vidas, o custo de negligenciar o sistema 2 não é tão elevado assim. Mas quando estamos diante de algo que pode ter profundo impacto em nossas vidas, torna-se crucial colocar o sistema 2 para funcionar direito, pois o preço a se pagar pode ser alto demais ao deixar a escolha para o sistema 1.

Responder rapidamente às ameaças da vida ou às grandes oportunidades sem dúvida aumentou nossa chance de sobrevivência no passado, e esta característica foi sendo dominante na evolução. A preguiça de usar o sistema 2 acabou enraizada em nossa natureza, até porque seu uso concorre com a energia escassa do corpo. Pensar dá trabalho. Uma pessoa pode responder automaticamente, sem esforço, quanto é 2 + 2, e pode fazer isso enquanto corre. Mas se ela tiver que responder quanto é 17 x 22, muito provavelmente ela terá de parar qualquer outra atividade.

Uma das consequências disso é que usamos com muito mais frequência do que deveríamos o sistema 1, deixando o sistema 2 “descansar”. Só que isso tem enormes efeitos em nossas escolhas. Somos, por exemplo, bastante influenciados por vários fatores sutis do entorno sem nos apercebermos disso. Pesquisas mostram bem este risco. Pessoas que são expostas a imagens de morte, por exemplo, costumam alterar suas decisões, adotando viés mais pessimista. O oposto ocorre com imagens boas.

Preferimos coisas familiares também, pois o sistema 1 entra em jogo sem demandar o sistema 2. Isso faz com que a repetição tenha efeito em nossas crenças, por exemplo. Goebbels de bobo não tinha nada, e sabia que uma mentira repetida mil vezes acaba se tornando verdade. O uso de linguagem mais simples e comum pode afetar a credibilidade de um texto. Qualquer mensagem que exige mais esforço pode afastar os ouvintes, pois a necessidade de uso do sistema 2 bate de frente com nossa preguiça natural.

Como preferimos coisas familiares, costumamos buscar padrões no caos. Não suportamos muito a aleatoriedade do mundo, suas características randômicas, e partimos para construções narrativas que encontram causas simples para todos os efeitos complexos. Nosso cérebro, pelo sistema 1, acaba se tornando uma máquina de conclusões precipitadas, de crenças incoerentes e de preconceitos.

A autocrítica necessária para contrabalançar esta característica depende do sistema 2, que por sua vez demanda esforço. Para piorar, muitas vezes o sistema 2 atua mais como apologista das emoções do sistema 1 do que um crítico severo. Ele acaba reforçando tais crenças precipitadas, o que nos dá maior confiança nelas. Acabamos vítimas da ilusão cognitiva de que podemos prever o futuro mais do que realmente podemos.

Um corolário disso é que depositamos mais crédito ou culpa em indivíduos do que deveríamos. O fator sorte (ou azar) acaba negligenciado. O CEO da empresa bem-sucedida recebe mais crédito do que deveria, quando fatores exógenos fora de seu controle podem explicar boa parte do sucesso. O técnico é execrado pela torcida porque o time está em uma fase ruim, ainda que isso tenha pouca ligação com ele. E por aí vai.

Isso não é o mesmo que ignorar o mérito individual, mas sim reconhecer que muitas vezes caímos na ilusão cognitiva de buscar elo causal simples onde não há. Os criadores do Google sem dúvida têm mérito, mas o fato de serem bilionários, e não “apenas” milionários, tem total dependência da sorte. Eles tentaram vender a empresa por pouco menos de um milhão, mas os interessados acharam caro. Que baita sorte deles, e azar dos outros!

A regressão à média é uma característica comum a inúmeras ocorrências, mas costuma ser ignorada por nós. É isso que explica, por exemplo, o sucesso de placebos como curandeiros. O “banho de pipoca” cura a gripe, pois a gripe, depois de uma semana, vai acabar de qualquer forma. O gestor é considerado um gênio porque está em uma boa fase, acertando suas escolhas muito acima da média. Pegamos os desvios padrões e extrapolamos, ignorando a tendência natural de regressão à média.

Outro ponto importante é que nosso estado de espírito afeta totalmente nossas respostas, pois ele opera diretamente sobre o sistema 1. Um simples dia bonito de sol pode fazer com que a resposta para determinadas perguntas mude por completo. Satisfação com o emprego, casamento, expectativa sobre o futuro da economia, todas estas questões podem receber respostas bastante diferentes por um simples detalhe do ambiente, sem que tomemos conhecimento disso.

Um viés importante é conhecido como o efeito ancoragem. Ele ocorre quando as pessoas consideram um valor particular para uma quantidade desconhecida antes de estimarem esta quantidade. Se você for considerar quanto deveria pagar por uma casa, por exemplo, você será influenciado pelo preço ofertado. Qualquer negociador sabe disso. Em experimentos realizados, as pessoas se mostraram altamente influenciáveis quando a pergunta sinalizava algum número qualquer e pedia para estimar uma quantidade de algo desconhecido.

Local propício para vários desses vieses é a mídia. Competindo pela nossa atenção, as notícias ruins pululam nos jornais e TVs. O resultado é que exageramos bastante a probabilidade de desgraças, porque elas ganham destaque na imprensa. O caso típico é o medo de avião, pois acidentes aéreos logo ganham as primeiras páginas dos jornais. Crimes, bombas, atos terroristas, tudo isso é percebido como mais provável do que realmente é. Exageramos os riscos de desgraças e catástrofes porque somos vítimas de uma ilusão cognitiva.

Por outro lado, costumamos exagerar no otimismo em eventos que pensamos controlar. A falácia do planejamento é esta tendência de considerar as chances de sucesso de nossos planos maiores do que realmente são. Se dois terços das novas empresas vão à falência em cinco anos, pensamos que estaremos entre a minoria. A pesquisa é conhecida: a grande maioria das pessoas pensa que dirige melhor que a média, o que é impossível. A maciça maioria das pessoas que prometem parar de fumar na virada do ano fracassa, mas nos colocamos entre aqueles que vão conseguir.

Uma das partes mais interessantes do livro é quando o autor mostra vários experimentos que claramente negam a ideia de que tomamos decisões com base no valor esperado probabilisticamente. A certeza de uma perda, por exemplo, nos incomoda tanto que preferimos aceitar um risco maior do que deveríamos, mesmo com a chance de aumentar bastante a perda. Ao mesmo tempo, preferimos pagar mais caro por um seguro do que ele valeria com base somente na expectativa probabilística. É como o negócio do seguro se mostra tão rentável, para os seus donos.

A contabilidade mental é outra ilusão cognitiva que afeta nossas decisões. Carimbamos virtualmente em nosso cérebro o destino do dinheiro, e à medida que fazemos isso, nossa escolha pode ser alterada. O exemplo clássico é o ticket de teatro. Se vamos ao teatro com o dinheiro no bolso, e lá chegando, notamos que perdemos o dinheiro, provavelmente aceitaremos o empréstimo de um amigo. Aquele dinheiro não havia sido carimbado ainda. Mas se vamos com os ingressos no bolso, e descobrimos que perdemos os ingressos, provavelmente não vamos comprar novas entradas. Já carimbamos o dinheiro, e seria equivalente, em nossa mente, a pagar o dobro do que vale para ver a peça.

Existem outras ilusões cognitivas tratadas no livro, assim como inúmeros exemplos interessantes com base em experimentos comportamentais. Não vou me alongar mais, pois acredito que vale a pena ler o livro na íntegra. O mais importante é reconhecermos que somos vítimas com frequência de tais ilusões. Nossa mente tem um viés, mesmo que não notemos isso. A forma de reduzir os estragos que se originam desse sistema 1, segundo o autor, é reconhecer os sinais de que estamos em um campo cognitivo minado, reduzir o passo, e solicitar o reforço do sistema 2.

Published on July 06, 2012 13:46

Convicções de última hora

Rogério Werneck, O GLOBO

Assustado com as dimensões da onda de instabilidade que poderá advir da crise europeia, o governo agora promete mudar de vida. Quer que o País esqueça as práticas dos últimos seis anos e acredite no novo e inabalável compromisso de Brasília com uma política fiscal séria e austera sem apelo a mágicas e truques de qualquer tipo.

É natural que tais promessas tenham sido recebidas com ceticismo. Afinal, trata-se da mesma equipe econômica que jamais conseguiu mostrar convicção sobre a necessidade de manter uma política fiscal consequente. O que, diga-se de passagem, nunca chegou a surpreender quem se lembrava de que, um ano e meio antes de tomar posse como ministro do Planejamento, Guido Mantega ainda se sentia completamente à vontade para alegar na mídia que a meta de superávit primário de 3% do PIB era "exagerada e suicida". E para acusar o governo de ter posto em primeiro plano a garantia dos credores.

Durante os três primeiros anos do governo Lula, Mantega jamais escondeu sua insatisfação com a política que vinha sendo conduzida por Antonio Palocci no Ministério da Fazenda. E, seja como ministro do Planejamento ou como presidente do BNDES, sempre esteve claramente alinhado às forças que, dentro do governo, se batiam pelo afrouxamento da política fiscal. E, como era de esperar, foi exatamente isso que passou a patrocinar quando, em 2006, se viu à frente do Ministério da Fazenda.

A crise mundial de 2008, já no segundo mandato do presidente Lula, foi o pretexto que faltava para que o governo rompesse de vez com os cânones da política macroeconômica que havia sido mantida por Palocci. Especialmente grave foi a montagem, à luz do dia, de gigantesco orçamento fiscal paralelo no BNDES, fartamente alimentado por transferências diretas do Tesouro, feitas por fora do orçamento e sem contabilização nas estatísticas de resultado primário e de dívida líquida. Mais de R$ 300 bilhões de recursos do Tesouro, advindos da emissão de dívida pública, já foram transferidos ao BNDES desde 2008, para serem alocados ao livre arbítrio do governo.

Ao final de 2009, com a rápida recuperação da economia brasileira, já não havia mais racionalização possível para uma política fiscal mais frouxa. Mas isso não impediu que o governo fizesse de 2010 um ano de memorável farra fiscal. E, quando os indicadores fiscais pioraram, a equipe econômica fez o que podia e, especialmente, o que não podia, para "manter as aparências". Para evitar que os excessos ficassem evidenciados nas contas públicas, em toda sua extensão, não relutou em recorrer a truques contábeis grosseiros, ao arrepio do penoso esforço de construção de credibilidade e transparência no registro das contas públicas, que já havia atravessado vários mandatos presidenciais.

A desconstrução institucional não parou por aí. Basta lembrar a lei de superindexação do salário mínimo, as novas permissões de ampliação do endividamento dos governos subnacionais e a restauração, com pompa e circunstância, do amplo acesso dos governos estaduais ao crédito dos bancos públicos federais.

Enquanto isso, continua intocado o regime fiscal que vem requerendo aumento sem fim da carga tributária para que as contas públicas sejam mantidas sob controle. As reformas que poderiam contribuir, em prazo hábil, para alteração desse regime foram sistematicamente deixadas de lado nos últimos anos. É tendo tudo isso em perspectiva que se deve agora avaliar como encarar o recém-estreado compromisso de Mantega e sua equipe com a manutenção da solidez fiscal. E a verdade é que, tendo em conta uma folha tão extensa de desserviços à agenda de consolidação fiscal no País, é muito difícil levar a sério o novo discurso da equipe econômica. A súbita conversão da equipe da Fazenda apenas denota a extensão de sua preocupação com as dimensões da onda de instabilidade que poderá advir da crise europeia. Como bem notou Samuel Johnson há mais de 200 anos, não há nada que concentre mais a mente do que a visão do cadafalso.

Assustado com as dimensões da onda de instabilidade que poderá advir da crise europeia, o governo agora promete mudar de vida. Quer que o País esqueça as práticas dos últimos seis anos e acredite no novo e inabalável compromisso de Brasília com uma política fiscal séria e austera sem apelo a mágicas e truques de qualquer tipo.

É natural que tais promessas tenham sido recebidas com ceticismo. Afinal, trata-se da mesma equipe econômica que jamais conseguiu mostrar convicção sobre a necessidade de manter uma política fiscal consequente. O que, diga-se de passagem, nunca chegou a surpreender quem se lembrava de que, um ano e meio antes de tomar posse como ministro do Planejamento, Guido Mantega ainda se sentia completamente à vontade para alegar na mídia que a meta de superávit primário de 3% do PIB era "exagerada e suicida". E para acusar o governo de ter posto em primeiro plano a garantia dos credores.

Durante os três primeiros anos do governo Lula, Mantega jamais escondeu sua insatisfação com a política que vinha sendo conduzida por Antonio Palocci no Ministério da Fazenda. E, seja como ministro do Planejamento ou como presidente do BNDES, sempre esteve claramente alinhado às forças que, dentro do governo, se batiam pelo afrouxamento da política fiscal. E, como era de esperar, foi exatamente isso que passou a patrocinar quando, em 2006, se viu à frente do Ministério da Fazenda.

A crise mundial de 2008, já no segundo mandato do presidente Lula, foi o pretexto que faltava para que o governo rompesse de vez com os cânones da política macroeconômica que havia sido mantida por Palocci. Especialmente grave foi a montagem, à luz do dia, de gigantesco orçamento fiscal paralelo no BNDES, fartamente alimentado por transferências diretas do Tesouro, feitas por fora do orçamento e sem contabilização nas estatísticas de resultado primário e de dívida líquida. Mais de R$ 300 bilhões de recursos do Tesouro, advindos da emissão de dívida pública, já foram transferidos ao BNDES desde 2008, para serem alocados ao livre arbítrio do governo.

Ao final de 2009, com a rápida recuperação da economia brasileira, já não havia mais racionalização possível para uma política fiscal mais frouxa. Mas isso não impediu que o governo fizesse de 2010 um ano de memorável farra fiscal. E, quando os indicadores fiscais pioraram, a equipe econômica fez o que podia e, especialmente, o que não podia, para "manter as aparências". Para evitar que os excessos ficassem evidenciados nas contas públicas, em toda sua extensão, não relutou em recorrer a truques contábeis grosseiros, ao arrepio do penoso esforço de construção de credibilidade e transparência no registro das contas públicas, que já havia atravessado vários mandatos presidenciais.

A desconstrução institucional não parou por aí. Basta lembrar a lei de superindexação do salário mínimo, as novas permissões de ampliação do endividamento dos governos subnacionais e a restauração, com pompa e circunstância, do amplo acesso dos governos estaduais ao crédito dos bancos públicos federais.

Enquanto isso, continua intocado o regime fiscal que vem requerendo aumento sem fim da carga tributária para que as contas públicas sejam mantidas sob controle. As reformas que poderiam contribuir, em prazo hábil, para alteração desse regime foram sistematicamente deixadas de lado nos últimos anos. É tendo tudo isso em perspectiva que se deve agora avaliar como encarar o recém-estreado compromisso de Mantega e sua equipe com a manutenção da solidez fiscal. E a verdade é que, tendo em conta uma folha tão extensa de desserviços à agenda de consolidação fiscal no País, é muito difícil levar a sério o novo discurso da equipe econômica. A súbita conversão da equipe da Fazenda apenas denota a extensão de sua preocupação com as dimensões da onda de instabilidade que poderá advir da crise europeia. Como bem notou Samuel Johnson há mais de 200 anos, não há nada que concentre mais a mente do que a visão do cadafalso.

Published on July 06, 2012 08:37

Mantega, ovo e galinha

Rodrigo Constantino, para o Instituto Liberal

Rodrigo Constantino, para o Instituto LiberalO leitor está desculpado por pensar que errou de lugar ao deparar com o título do comentário. Não se trata de uma receita culinária, mas de economia mesmo. Para variar, o assunto é a verborragia do ministro Guido Mantega, que agride qualquer lógica econômica.

A última do ministro foi em uma entrevista para o jornal Valor, onde ele soltou esta pérola: “Não quero aumentar o BNDES, mas sem ele não teríamos investimento no Brasil”. É isso mesmo. Para Mantega, não haveria investimento no país sem o banco estatal mais querido dos grandes empresários.

Ele explicou melhor seu raciocínio: “O setor privado não gosta disso. Mas eu falo para eles: no dia em que vocês estiverem presentes, emprestando no longo prazo, eu reduzo o BNDES”. Vamos à aula do dia de economia básica para o ministro. Tema: crowding out. O que é isso? Não se trata de nenhum bicho de sete cabeças. Na verdade, é bem simples. Tão simples que uma criança pode compreender, ou até mesmo o nosso ministro.

É o seguinte: quando o governo gasta demais, ele pressiona a taxa de juros e reduz o investimento privado. Em outras palavras: a expansão dos gastos públicos espanta (crowding out) o investimento privado. Para compensar, o governo substitui a função do mercado e empresta dinheiro, a taxas subsidiadas, para os grandes grupos nacionais. Resultado: mais crowdind out ainda.

Portanto, o ministro deveria se perguntar: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? O BNDES já recebeu mais de R$ 300 bilhões do Tesouro, e seus desembolsos chegam a R$ 150 bilhões por ano. Tudo isso a taxas reais negativas, ou seja, os tomadores pagam menos do que a inflação.

Pergunta do milhão: que banco seria louco a ponto de competir nestas condições? A lógica do ministro é toda invertida. Se o BNDES saísse da frente, e o governo gastasse menos, claro que o mercado ofereceria crédito de longo prazo para investimentos, o que até já acontece, mas em patamar menor por culpa do próprio BNDES e do governo.

O mundo está com abundância de capital e ausência de retorno. Claro que há interesse em emprestar para bons devedores com bons projetos de investimento. O problema é o custo Brasil, e a concorrência desleal com o BNDES. Logo, reduza o BNDES e o custo Brasil, que o setor privado estará totalmente presente. O ovo vem antes da galinha, ministro!

Published on July 06, 2012 07:20

July 5, 2012

A vida eterna

Rodrigo Constantino

Rodrigo ConstantinoVocê gostaria de viver para sempre? Vi esta pergunta que chamou a minha atenção no perfil de um amigo do Facebook. Havia o link para um artigo sobre a busca da vida eterna, citando o caso recente da filha que congelou o corpo do pai na esperança de um dia ressuscitá-lo. Resolvi colocar minha rápida colaboração, respondendo que precisamos da morte para valorizar a vida. Iniciou-se um debate “sem fim”...

Eis o ponto principal: valorizamos o tempo porque ele é escasso, finito. A partir do momento em que sabemos que vamos viver para sempre, o aqui e agora deixa de ter o mesmo apelo. É a noção de finitude que nos estimula a aproveitar nosso presente. Alguém que soubesse ser imune à morte jamais conseguiria encarar a vida da mesma maneira.

Os participantes do debate eram, em grande maioria, pessoas jovens. Creio que muitos deles são ateus (como eu) e libertários, depositando bastante fé no poder da ciência. Chesterton teria dito que o problema do descrente não era deixar de acreditar em Deus, mas sim passar a crer em qualquer besteira. Confesso que me lembrei disso na hora. Se a imortalidade religiosa desaparece, então vamos lutar pela imortalidade real, concreta, física!

A vida finita pode mesmo angustiar. Entendo as buscas indiretas pela imortalidade. Dizem que quem já teve filhos, plantou uma árvore e escreveu um livro já pode morrer. Não é difícil entender a analogia: quem deixou seus genes para a posteridade, uma obra sustentável e suas idéias “eternizadas”, já pode deixar este mundo ciente de que aqui permanece, de alguma forma (por isso não plantei árvore alguma ainda, pois quero viver mais tempo).

O problema começa quando estes jovens sonham com a imortalidade verdadeira, tal como os vampiros dos filmes que voltaram à moda (parecem nunca sair). Esses jovens acham que uma vida é pouco para realizar tudo o que gostariam (fato), e passam então a sonhar com uma utopia de vida eterna, para poderem fazer tudo o que almejam. Claro que a utopia é isso, uma utopia, que jamais virará realidade. Mas não deixa de ser curioso analisar esta busca pela imortalidade, assim como seus efeitos hipotéticos caso ela fosse viável.

O ser humano, segundo Freud, é dividido entre a pulsão de vida e a pulsão de morte. Eros e Tânatos. Se por um lado pulsa o desejo de viver em nós, por outro lado há uma busca, ainda que inconsciente, pelo fim das angústias, pela sensação inorgânica anterior ao nascimento. Karl Kraus, com sua genialidade, resumiu bem a coisa: “Anseio ardentemente por aquela condição psíquica em que, livre de toda responsabilidade, sentirei a estupidez do mundo como um destino”.

Mas divago. O ponto é que nem sequer podemos imaginar realmente uma vida sem fim, eterna. Se eu tenho 10 milhões de anos pela frente (coloco um número, pois o conceito de infinito nos escapa por completo), qual o sentido em fazer as coisas que quero agora? Seria a morte da preferência intertemporal. Eu poderia fazer de tudo! Tenho todo o tempo do mundo. O que significa que o tempo não tem mais valor.

Com o fim do “trade-off”, da necessidade de abrir mão de algo para escolher outra alternativa, perderíamos a capacidade de valorizar nossas próprias escolhas. O fluxo de um tempo que dura para sempre seria percebido como estático por nós. Vampiros seriam seres bastante entediados se existissem. A única adrenalina em suas vidas eternas seria justamente a possibilidade de interrupção via acidentes, ou seja, o risco de morte!

Basta pensar em esportes radicais. Qual seria a adrenalina neles se não existisse o risco? A vida sem fim seria uma chatice sem fim. A ciência de que tudo o que é bom acaba é o que garante seu prazer. Eu adoro doce de leite, mas sem dúvida ele não teria o mesmo valor se eu pudesse comê-lo infinitamente sem seqüelas. O valor está na escassez, no risco, no fim.

Somos motivados a buscar nossos desejos porque sabemos que o tempo é escasso e finito. Isso cria um senso de urgência, uma angústia que nos impele à ação. Eu adoro ler, por exemplo, pois valorizo o conhecimento. Procuro ler uma média de seis livros por mês. Sempre que vou escolher um livro novo bate aquela angústia. Esse ou aquele? São tantas opções e tão pouco tempo! Mas se eu fosse viver 10 milhões de anos, o que aconteceria com esta busca angustiante pelo conhecimento? Aquele livro que tanto me interessa poderia ser deixado para amanhã, leia-se daqui a uns cinco séculos...

Se o sujeito imortal vivesse desde Cristo, tudo o que a humanidade viveu desde então seria, pela ótica dele, equivalente a um milésimo de segundo (ou nem isso). O quão valoroso é, para nós, seres mortais, um espaço de tempo tão insignificante? Eis o que valeria a vida na imortalidade: nada!

Notem que mesmo as pessoas religiosas que dizem acreditar na vida eterna não vivem de fato como se acreditassem nisso. Deixando de lado a importância de como vivemos para ter acesso ou não ao paraíso eterno, não é difícil perceber que seria pura incoerência alguém que realmente crê que a morte é apenas uma passagem para um paraíso infindável lutar para se manter vivo. O racional, neste caso, seria desejar a “morte” física, para ganhar logo o prêmio sonhado, que é a vida eterna e maravilhosa. O que salva os crentes do destino de Jim Jones e seus seguidores é a hipocrisia e a contradição.

Outro exemplo pode ilustrar o ponto: se há a garantia de que o amor do outro estará lá para sempre, que não há risco algum de ele acabar, então ele perde seu valor! Um relacionamento em que não há a menor chance de dar errado, de acabar, não tem graça para o ser humano. O bicho homem é assim mesmo: precisa do risco da sombra para valorizar a luz!

Por coincidência, postei o seguinte comentário no Facebook pela manhã, lembrando que ontem foi meu aniversário: “Hoje acordei mais velho (nasci à noite), mas me sentindo como um bom vinho, que melhora com o passar do tempo. Ainda que seu destino inexorável, tal como o meu, seja ir para o vinagre de qualquer jeito...” É isso que a turma jovem parece não compreender: esta noção de finitude é o que nos fornece sentido e valor para o presente. Cada respirada deixa uma a menos para a minha última, e por isso eu a valorizo tanto.

É clichê, mas verdadeiro: todos morrem, mas poucos vivem. Viver, aqui, no sentido de realmente aproveitar a vida, deixar sua marca, fazer alguma diferença. Não posso evitar uma profunda preocupação quando vejo pessoas tão jovens sonhando com a vida eterna dos vampiros. O presente vai passando enquanto eles focam na “imortalidade”, não em um futuro próximo, mas em um futuro inexistente e inalcançável!

O filme “Forever Young”, com Mel Gibson, já retratou este sonho em 1992. Não é nada novo, claro. Muito antes disso, outros criaram arte com base nesta utopia. Mas o final do filme é bonito, porque o sonho não consegue eliminar a tragédia, e há beleza na tragédia. O jovem descongelado reencontra a mulher amada, agora bem mais velha, só que suas células envelhecem em ritmo bem mais acelerado que as dela. É isso que faz com que os dois, agora religados (religião vem de religare), possam aproveitar os últimos dias de vida juntos, até que a morte os separe. Nenhum filme seria capaz de manter a emoção sem o “The End”.

O homem precisa da morte para valorizar a vida. Aos colegas do Facebook, aqui vai meu recado: viva a morte!

Published on July 05, 2012 12:07

Rodrigo Constantino's Blog

- Rodrigo Constantino's profile

- 32 followers

Rodrigo Constantino isn't a Goodreads Author

(yet),

but they

do have a blog,

so here are some recent posts imported from

their feed.