صافي ناز كاظم's Blog, page 8

October 25, 2013

آخر أيام سقراط:

آخر أيام سقراط، هو العمل المسرحي الفذ الذي ألفه المسرحي العظيم منصور رحباني و قدمه مسرح دار الأوبرا، موسم نشاطها الفني 1999؛ بعد مشاهدتي لذلك العمل المسرحي، منذ سنوات قلت: للفن الجميل سره الشافي من وجوم الأيام الصعبة، أضيف اليوم : للفن الأصيل رؤيته الثاقبة التي تبدو أحيانا مثل النبوءة الصادقة .

يختار منصور رحباني ، لمدخل مسرحيته الغنائية آخر أيام سقراط ، لحظة تاريخية هي احتلال اسبارطة، دولة الحرب والشراسة، لأثينا، وطن الفكر والفلسفة. سقراط هو الشخصية المحورية التي ترمز إلي المقاومة الفكرية، في مواجهة الكذب والفساد والاستبداد والخزعبلات وعقائد الشرك والوثنية، ونسمع سقراط يخاطب وطنه: "أثينا ياأثينا ، أنا واللي مثلي عملناك يا أثينا، جعلناك مدينة الفلسفة والحضارة، السياسيون شرشحوك، خلو عسكر سبارطة المتوحش يدعس ترابك .."، وقبل تجرع السم ، في نهاية العرض تنفيذا لحكم الإعدام بحقه، يعلن إيمانه: " .... إله واحد خالق ها الكون ..."، رافضا لآلهة : "تأكل وتشرب ... آلهة تتجوز .. لا.."! وهذا البعد الإيماني لشخصية سقراط، يتعمد منصور رحباني توضيحه، مع تمتماته المسبحة في نصه المطبوع، الحريصة على "بإذن الله" و "شكرا لله"، مما يجعلنا نحس بالعمل مرفوعا بنية صلاة تدعو وتؤكد أن من هو : "رايح ع درب الحقيقة، متوج بالاستشهاد .."!

سقراط ، القائد الفكري والروحي للناس ، لا تحبه أي سلطة، سواء كانت سلطة "كريتياس"، الحاكم الفرد عميل الاحتلال الاسبرطي، أو "أنيتوس"، زعيم الحزب الديمقراطي تاجر الجلود وحارس مصالح الأغنياء على حساب حقوق الشعب الفقير. سقراط، الواقف بين الناس في خندق الحق، في خصومة مع الطغاة والغزاة، هو الذي ترميه التلفيقات بالتهم : "سقراط أنت اللي دخلت سبارطة، أنت اللي زعزعت الدين، بسبب تعاليمك غضب الآلهة حل علينا، لازم يتحاكم سقراط ..."، وهكذا ينقلب الميزان القسط : "... المطلوبين (المُدانين) حاكمين والشرفا محكومين ...".

وينشد الكورس، بلسان منصور رحباني : "حكم كريتياس بسيف سبارطة حكم، مشي نهر الرعب بأثينا، كُتب الشعر تلطخت بالدم، طرقاتك ياأثينا إيدين وخناجر، دايما حدا مارق، ودايما خنجر ناطر.."، عقوبات الاعدام وجبات يومية : "وسع الظلم، انكسر العدل ، اسودي يا أثينا .."!

يقول سقراط للطاغية : كريتياس، "هل بيحق لنا نلغي إنسان إذا كان رأيو بيخالف رأينا؟"، ويرد السفاح : "لأجل الصالح العام!" فيسائله سقراط : "هل فيه حكم صالح بيقرر يقتل؟" . ويختصر الحاكم الجائر الحوار : " الحرية للجميع، حرية الحب، السهر، يتاجروا، يحتكروا، يرفعوا الأسعار، ماقلنا لهم شئ، راقبناهم وتركناهم، بس السياسة يتركوا لنا إياها، ماحدا يتعاطي بالسياسة بيعيش مرتاح !"، وحين يطلب كريتياس من سقراط أن ينضم إليه، يواجهه سقراط : "شو قضيتكم إنتو وحزبك غير التنكيل بالناس؟"، لذلك يصدر الأمر من كريتياس بمنع سقراط من الكلام : "إعتبارا من اليوم ممنوعة التجمعات، ممنوعة التظاهرات والتعليم بالساحات، في حبس واعتقالات!"، ولا يتراجع سقراط ، المرجع الفكري والروحي للناس: "علينا أن نمتلك الجرأة لنعلن أفكارنا ونجعلها مطابقة لأفعالنا ... الناس أغلى من الحكم"!

أفلاطون، من تلاميذ سقراط، يحكي عن جمهوريته الفاضلة : "وبالجمهورية رؤساء الدولة مش لازم يمتلكوا فلوس ومش لازم يتجوزوا، حتي قرايبهم وولادهم ما يستغلوا السلطة"! وتستمر الملامسات الكثيرة الساخرة عن فساد الحكم والمحسوبيات وخرق القوانين بالقوانين، وقتل الشعب بدعوي مصلحته : "خلي رجالك ياكوستا يعدولي خيالات الناس ... مين اللي بيفكر يتمرد، مين معنا ومين علينا"، وتكون الإجابة : "بقيو اللي معنا وخلصوا اللي علينا ..!".

أما مشكلة الفقر فيكون حلها بإبادة الفقراء: "إلغي الفقرا بتلغي الفقر"!

وحين يذهب الحاكم الفرد، يأتي الديمقراطيون بسلطة مستغلة : "وإجت الديمقراطية ما تغير علينا شيء"، وتستمر المواجع نفسا لا ينقطع، يشهق به عرض "آخر أيام سقراط"، ويزفر حتى تصل ذروته في المحاكمة وقرارها بإعدام سقراط بتجرع السم، وقد رفض الاسترحام : "عيب ع العدالة نلتمسها لشفقة .. ياقضاة، أنا عارف إني جاي ع الموت ، لا تترقبوا مني موقف ما بينسجم مع واجبي الأخلاقي والديني"! وتصرخ زوجته : " كل واحد بنقول عنه بطل مُصلح قتل من شعبه ميت مرة أكثر مما قتلوا المحتلين"!.

يرفض سقراط فرصة الهروب ويواجه الموت : "انفتحت أبواب الليل، والموت قصيدة، اعطوني ياحراس الكاس، لشو أتمسك بحياة ما بقى تعطيني شئ، وشو نفع التأخير؟ ناولوني الكأس، كتار بيحملوا الشعارات وقلال المكرسين"!

حين يشرب كأس السم، تقع عصاه ويجمد سقراط، رمز المقاومة الفكرية والروحية، واقفا حتى يغيب صاعدا مرتفعا إلى أعلى، والجميع ينشد في قصيد شعري موسيقي غنائي مشحون :

"يابواب الدهر تعلّي، ارتفعي يامداخل، ياغيم الأبيض صلي، غطي الهياكل، اللي راكع بدو يعلي، والطاغي بدو ينزل، .... ياصيف ياشتا ويا أعياد، ...... رايح ع درب الحقيقة، متوج بالاستشهاد".

أحببت أن أنعش الذاكرة بهذا العمل المسرحي البديع، الذي جسد وظيفة الفن الضرورية والراقية، التي لا تلمس الجراح بالزاعق الحارق، أو الثقيل الكاتم للتنفس، والمهيج للالتهاب النازف للدم والقيح. وأحببت أن أسجل لمنصور رحباني الفنان المخلص والأمين، رحمه الله، رؤيته الثاقبة، التي جاءت مثل نبوءة صادقة، حققتها الأيام.

Published on October 25, 2013 13:32

October 24, 2013

ابن خلدون:

ابن خلدون مفكر نادر من عصر المماليك

مع احترامي لكل قبور بلاد الأمة الإسلامية والعربية، أحب التنويه: إن قبر العلامة المسلم العربي ابن خلدون قائم في حي العباسية بالقاهرة، وهو الحي الذي عشت فيه طفولتي وشبابي، وأعيش على ضفافه حتى الآن، ومرجعي في هذا هو كتاب الأستاذ الدكتور علي عبد الواحد وافي، «عبد الرحمن بن خلدون»، وقد أصدرته في 7 إبريل عام 1962، الإدارة العامة للثقافة بوزارة الثقافة والإرشاد القومي، وطبعته مكتبه مصر تحت سلسلة «أعلام العرب» ـ العدد الرابع ـ ويقع في 326 صفحة وكان ثمنه خمسة قروش، ولا توجد منه نسخ متوفرة في السوق منذ أمد طويل ـ ولا حتى مسروقة ـ وأهمية هذا الكتاب تجددت في مناسبة احتفال العالم يوم 16 مارس 2006 بمرور 600 سنة على وفاة «ابن خلدون»، خاصة وأنه يحول «ابن خلدون» إلى موضوع شيق يخرج من خزائن المتخصصين المغلقة ليجتذب اهتمام القارئ الذي يود الاستمتاع بوقته استمتاعا راقيا ناهضا في أيام يندر فيها الاستمتاع أصلا! وللدكتور علي عبد الواحد وافي، رحمه الله، وسيلته البشوش في الكتابة تستقطبك من دون ملل للتنقل معه عبر حياة «ابن خلدون» العلمية والثقافية والأدبية والسياسية الصاخبة، التي صعد فيها إلى منصب يوازي رئاسة الوزراء ثم هبط إلى السجن والنفي والتهجير والهرب، ثم إلى الصعود تارة أخرى إلى منصب قاضي القضاة، وعزل منه وتولاه أربع مرات في خلال خمس سنوات بفعل الدس والمكيدة والحسد!

ولد ابن خلدون بتونس في غرة رمضان 732هـ/ 1332م، وتوفي بالقاهرة 26 رمضان 808هـ/16 مارس 1406م.يقسم الدكتور «علي عبد الواحد وافي» حياة «ابن خلدون» إلى أربع مراحل:

* المرحلة الأولى: مرحلة النشأة والتلمذة والتحصيل العلمي وتمتد من ميلاده سنة 732هـ لغاية سنة 751هـ، زهاء عشرين عاما هجريا، قضاها كلها في مسقط رأسه تونس، أمضى منها نحو خمسة عشر عاما في حفظ القرآن الكريم وتجويده بالقراءات والتلمذة وتحصيل العلوم.

* المرحلة الثانية: مرحلة الوظائف الديوانية والسياسية، وتمتد من أواخر 751هـ إلى أواخر 776هـ، خمسة وعشرين عاما هجريا، عاشها متنقلا بين بلاد المغرب الأدنى والأوسط والأقصى ـ (ما يسمى الآن تونس والجزائر والمغرب) ـ وبعض بلاد الأندلس، وقد استأثرت الوظائف الديوانية والسياسية بمعظم وقته وجهوده أثناء هذه المرحلة.

* المرحلة الثالثة: وهي مرحلة التفرغ للتأليف، من أواخر 776هـ إلى أواخر 784هـ، نحو ثماني سنين، قضى نصفها الأول في قلعة ابن سلامة ونصفها الأخير في تونس، تفرغ في هذه المرحلة تفرغا كاملا لتأليف كتابه: «كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر»، ويتضمن «المقدمة» في قسمه الأول.

* المرحلة الرابعة: مرحلة وظائف التدريس والقضاء وتمتد من أواخر 784هـ إلى أواخر 808هــ، أربع وعشرين سنة، عاشها كلها في مصر، وقد استأثرت وظائف التدريس والقضاء بأكبر قسط من وقته وجهوده. وبعد هذا التقسيم يأخذنا الدكتور «وافي» في رحلة تتوقف بنا عند كل مرحلة، وقفة كافية لتحيطنا بأيام ابن خلدون التي أخذته وحطته في حوادث مثيرة وملابسات عجيبة، لعل أكثرها إثارة مقابلته في دمشق لـ «تيمور لنك»، السفاح التتري المشهور، وكيف كان لطيفا دمثا معه، والكوارث الجمة التي ألمت به منذ مطلع حياته حين أدى الطاعون الجارف إلى موت والديه وأصدقائه وأساتذته، وهو لم يتعد الثامنة عشرة من عمره، ثم كارثة غرق زوجته وأولاده جميعا وهم قادمون في السفينة من تونس إلى مصر، حين ضربتها الريح العنيفة عند وصولها ميناء الإسكندرية فتحطمت وكبدته فوق نكبته في موت أسرته ضياع الكثير من ماله ومتاعه وكتبه، وكان وقتها في الخامسة والخمسين.يذكر د. وافي كتاب: «التعريف بابن خلدون ورحلته شرقا وغربا»، وهو الكتاب الذي ذيل به «ابن خلدون» عمله الضخم وسماه أولا «التعريف بابن خلدون مؤلف هذا الكتاب»، قاصدا كتاب «العبر»، ثم نقحه وأضاف إليه الكثير بعد رحلته إلى مصر ودون به ترجمة حياته كلها منذ مولده إلى قبل وفاته ببضعة أشهر. ويعد ابن خلدون بهذا العمل إماما ومجددا في فن السيرة الذاتية، وفي ذلك يقول الدكتور علي عبد الواحد وافي: "صحيح أنه قد سبق ابن خلدون في هذا الفن كثير من مؤرخي العرب وأدبائهم، كياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان، ولسان الدين بن الخطيب ـ معاصر ابن خلدون وصديقه ـ في كتابه الإحاطة في أخبار غرناطة، والحافظ بن حجر ـ معاصر ابن خلدون كذلك ـ في كتابه رفع الأصر عن قضاة مصر، ولكن هؤلاء وغيرهم..... قد قنعوا بتراجم موجزة، أما ابن خلدون فهو أول باحث عربي يكتب عن نفسه ترجمة رائعة مستفيضة يتحدث فيها عن تفاصيل ما جرى له... فلا يغادر شيئا مما عمله أو حدث له إلا سجله، حتى الأمور التي يحرص الناس عادة على كتمانها لما تنم عليه من خلق غير كريم...".

يُجمل «علي عبد الواحد وافي» عبقرية «ابن خلدون» في أنه المنشئ الأول لعلم الاجتماع، إمام ومجدد في علم التاريخ، إمام ومجدد في فن السيرة الذاتية، إمام ومجدد في أسلوب الكتابة العربية، إمام ومجدد في بحوث التربية والتعليم وعلم النفس التربوي، راسخ القدم في علوم كتب الحديث، ومصطلح الحديث، ورجال الحديث، راسخ القدم في الفقه المالكي، أنه لم يغادر أي فرع آخر من فروع المعرفة إلا ألم بها.

وبعد:هذا واحد من نوابغ الفكر والعلم والحضارة والتنوير الصحيح المنبعث من أرضيتنا الإسلامية، عاش في عصر المماليك المفترى عليه، شهادة أقدمها للتدليل على التوهج الثقافي لذلك العصر، علها تلقم الخراصين حجرا حتى يكفوا عن ادعاءاتهم الباطلة وتصويرهم الكاذب لعصر المماليك باعتباره عصر الجهالة والظلم والهزائم.

مع احترامي لكل قبور بلاد الأمة الإسلامية والعربية، أحب التنويه: إن قبر العلامة المسلم العربي ابن خلدون قائم في حي العباسية بالقاهرة، وهو الحي الذي عشت فيه طفولتي وشبابي، وأعيش على ضفافه حتى الآن، ومرجعي في هذا هو كتاب الأستاذ الدكتور علي عبد الواحد وافي، «عبد الرحمن بن خلدون»، وقد أصدرته في 7 إبريل عام 1962، الإدارة العامة للثقافة بوزارة الثقافة والإرشاد القومي، وطبعته مكتبه مصر تحت سلسلة «أعلام العرب» ـ العدد الرابع ـ ويقع في 326 صفحة وكان ثمنه خمسة قروش، ولا توجد منه نسخ متوفرة في السوق منذ أمد طويل ـ ولا حتى مسروقة ـ وأهمية هذا الكتاب تجددت في مناسبة احتفال العالم يوم 16 مارس 2006 بمرور 600 سنة على وفاة «ابن خلدون»، خاصة وأنه يحول «ابن خلدون» إلى موضوع شيق يخرج من خزائن المتخصصين المغلقة ليجتذب اهتمام القارئ الذي يود الاستمتاع بوقته استمتاعا راقيا ناهضا في أيام يندر فيها الاستمتاع أصلا! وللدكتور علي عبد الواحد وافي، رحمه الله، وسيلته البشوش في الكتابة تستقطبك من دون ملل للتنقل معه عبر حياة «ابن خلدون» العلمية والثقافية والأدبية والسياسية الصاخبة، التي صعد فيها إلى منصب يوازي رئاسة الوزراء ثم هبط إلى السجن والنفي والتهجير والهرب، ثم إلى الصعود تارة أخرى إلى منصب قاضي القضاة، وعزل منه وتولاه أربع مرات في خلال خمس سنوات بفعل الدس والمكيدة والحسد!

ولد ابن خلدون بتونس في غرة رمضان 732هـ/ 1332م، وتوفي بالقاهرة 26 رمضان 808هـ/16 مارس 1406م.يقسم الدكتور «علي عبد الواحد وافي» حياة «ابن خلدون» إلى أربع مراحل:

* المرحلة الأولى: مرحلة النشأة والتلمذة والتحصيل العلمي وتمتد من ميلاده سنة 732هـ لغاية سنة 751هـ، زهاء عشرين عاما هجريا، قضاها كلها في مسقط رأسه تونس، أمضى منها نحو خمسة عشر عاما في حفظ القرآن الكريم وتجويده بالقراءات والتلمذة وتحصيل العلوم.

* المرحلة الثانية: مرحلة الوظائف الديوانية والسياسية، وتمتد من أواخر 751هـ إلى أواخر 776هـ، خمسة وعشرين عاما هجريا، عاشها متنقلا بين بلاد المغرب الأدنى والأوسط والأقصى ـ (ما يسمى الآن تونس والجزائر والمغرب) ـ وبعض بلاد الأندلس، وقد استأثرت الوظائف الديوانية والسياسية بمعظم وقته وجهوده أثناء هذه المرحلة.

* المرحلة الثالثة: وهي مرحلة التفرغ للتأليف، من أواخر 776هـ إلى أواخر 784هـ، نحو ثماني سنين، قضى نصفها الأول في قلعة ابن سلامة ونصفها الأخير في تونس، تفرغ في هذه المرحلة تفرغا كاملا لتأليف كتابه: «كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر»، ويتضمن «المقدمة» في قسمه الأول.

* المرحلة الرابعة: مرحلة وظائف التدريس والقضاء وتمتد من أواخر 784هـ إلى أواخر 808هــ، أربع وعشرين سنة، عاشها كلها في مصر، وقد استأثرت وظائف التدريس والقضاء بأكبر قسط من وقته وجهوده. وبعد هذا التقسيم يأخذنا الدكتور «وافي» في رحلة تتوقف بنا عند كل مرحلة، وقفة كافية لتحيطنا بأيام ابن خلدون التي أخذته وحطته في حوادث مثيرة وملابسات عجيبة، لعل أكثرها إثارة مقابلته في دمشق لـ «تيمور لنك»، السفاح التتري المشهور، وكيف كان لطيفا دمثا معه، والكوارث الجمة التي ألمت به منذ مطلع حياته حين أدى الطاعون الجارف إلى موت والديه وأصدقائه وأساتذته، وهو لم يتعد الثامنة عشرة من عمره، ثم كارثة غرق زوجته وأولاده جميعا وهم قادمون في السفينة من تونس إلى مصر، حين ضربتها الريح العنيفة عند وصولها ميناء الإسكندرية فتحطمت وكبدته فوق نكبته في موت أسرته ضياع الكثير من ماله ومتاعه وكتبه، وكان وقتها في الخامسة والخمسين.يذكر د. وافي كتاب: «التعريف بابن خلدون ورحلته شرقا وغربا»، وهو الكتاب الذي ذيل به «ابن خلدون» عمله الضخم وسماه أولا «التعريف بابن خلدون مؤلف هذا الكتاب»، قاصدا كتاب «العبر»، ثم نقحه وأضاف إليه الكثير بعد رحلته إلى مصر ودون به ترجمة حياته كلها منذ مولده إلى قبل وفاته ببضعة أشهر. ويعد ابن خلدون بهذا العمل إماما ومجددا في فن السيرة الذاتية، وفي ذلك يقول الدكتور علي عبد الواحد وافي: "صحيح أنه قد سبق ابن خلدون في هذا الفن كثير من مؤرخي العرب وأدبائهم، كياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان، ولسان الدين بن الخطيب ـ معاصر ابن خلدون وصديقه ـ في كتابه الإحاطة في أخبار غرناطة، والحافظ بن حجر ـ معاصر ابن خلدون كذلك ـ في كتابه رفع الأصر عن قضاة مصر، ولكن هؤلاء وغيرهم..... قد قنعوا بتراجم موجزة، أما ابن خلدون فهو أول باحث عربي يكتب عن نفسه ترجمة رائعة مستفيضة يتحدث فيها عن تفاصيل ما جرى له... فلا يغادر شيئا مما عمله أو حدث له إلا سجله، حتى الأمور التي يحرص الناس عادة على كتمانها لما تنم عليه من خلق غير كريم...".

يُجمل «علي عبد الواحد وافي» عبقرية «ابن خلدون» في أنه المنشئ الأول لعلم الاجتماع، إمام ومجدد في علم التاريخ، إمام ومجدد في فن السيرة الذاتية، إمام ومجدد في أسلوب الكتابة العربية، إمام ومجدد في بحوث التربية والتعليم وعلم النفس التربوي، راسخ القدم في علوم كتب الحديث، ومصطلح الحديث، ورجال الحديث، راسخ القدم في الفقه المالكي، أنه لم يغادر أي فرع آخر من فروع المعرفة إلا ألم بها.

وبعد:هذا واحد من نوابغ الفكر والعلم والحضارة والتنوير الصحيح المنبعث من أرضيتنا الإسلامية، عاش في عصر المماليك المفترى عليه، شهادة أقدمها للتدليل على التوهج الثقافي لذلك العصر، علها تلقم الخراصين حجرا حتى يكفوا عن ادعاءاتهم الباطلة وتصويرهم الكاذب لعصر المماليك باعتباره عصر الجهالة والظلم والهزائم.

Published on October 24, 2013 17:16

شوفوا كنت ماذا أقول: مع شادية بور سعيد!

كان تقرير لجريدة الوفد القاهرية 29/7/ 2007 قد أفاد بأن الصيف في مدينة بورسعيد ذلك العام، مختلف تماما بسبب الازدحام الرهيب الذي تشهده المدينة منذ أول يونيو 2007، لاستضافة بورسعيد بطولة الجمهورية للشركات التي ملأ أفرادها شوارع وفنادق وأسواق بورسعيد بأعداد تزيد عن العشرين ألفا، وكانت بشارة خير لتجار هذه المدينة التي اشتكت طويلا من الكساد والإهمال. جريت إلى استعلامات السكة الحديد متوقعة خبرا سعيدا عن قطارات جديدة مكيفة وممتازة درجة أولى وثانية وثالثة، ولكني أحبطت بصوت الموظف يؤكد لي أن قطارات بورسعيد درجة ثانية مكيفة فقط، لا أولى ولا ثالثة.

لم أكن قد ذهبت إلى بورسعيد منذ هزيمة 5/6/1967، فلما شدني الاحتياج إلى التنفس قلت لابنتي نوارة الانتصار، سميناها هكذا، لأنها ولدت مع نصر أكتوبر: ما رأيك يا نوارة الانتصار في أن نهرب إلى بورسعيد التي لم تشاهديها أبدا منذ ميلادك 8/10/1973؟ ابتسمت وأشرقت عيناها.لأن لدي معوقات في وسائل المواصلات، بحيث لا أرتاح حاليا إلا بركوب القطارات، اخترت موعد قطار الساعة الثانية وخمس وثلاثين دقيقة للسفر. لم أعرف الرصيف. جريت أنهج متسائلة: رصيف قطار بورسعيد من فضلكم. الرد هادئ: على مهلك.. على رصيف نمرة خمسة. لم يكن هناك وقت متاح لشراء بطاقات، من فضلك أي القاطرة درجة أولى مكيفة؟ ليس هناك في كل قطارات بورسعيد «درجة أولى» خالص! ماذا إذن؟ هذه الثانية المكيفة، والثانية المتميزة. حاضر، نجلس في الثانية المكيفة. هل هناك بوفيه؟ لا. هل هذه فعلا درجة ثانية أم ثالثة؟ لا يوجد درجة ثالثة. القاطرة تعبانة، الباب مخلع، والأرض قذرة، والشباك مهربد، والحال لا يسر، لكن الشهادة لله: كان التكييف يعمل بكفاءة. الكمسري الطيب يسألني عن البطاقات فأشرح له رغبتي في شرائها من داخل القطار، قال: تدفعين ستة جنيهات غرامة. لا بأس، متى نصل من فضلك؟ قال: الساعة السابعة قبل المغرب إن شاء الله. أربع ساعات ونصف من القاهرة إلى بورسعيد؟ ببشاشة المطمئن يرد: تماما. أفكر: إذا كانت المسافة إلى بورسعيد مساوية تقريبا للمسافة إلى الإسكندرية، فلماذا لا نقطعها في ساعتين؟ يضحك مسؤول القطار الطيب ولا يرد كأني أمازحه بسؤالي.

لا تهمني الساعات الطويلة في القطار المتأرجح وباب القاطرة المخلع الذي يفتح ويغلق برزعة الهواء، المهم أنني أجلس جوار الشباك. نقف عند كل محطة، أقرأ اللافتات، وكل لافتة لها في قلبي دقة وذكرى، عاصرتها أو قرأت عنها. «القصاصين». أقول لنوارة الانتصار: حادثة القصاصين. تقول: ماذا عنها؟ ثم أقول: التل الكبير وأعود فأكرر معركة التل الكبير! أي واحدة؟ كلها. «التل الكبير» لا بد أن تستكمل في تداعياتي بـ«معركة». «الفردان»، «راس العش»، «القنطرة». لا أتوقف عن إلحاق «معركة» بكل لافتة محطة.

قناة السويس إلى يميني. الماء أزرق داكن. هيا نقرأ الفاتحة لأرواح الشهداء، من حفروها ومن دافعوا عنها. لم يتوقف لساننا عن قراءة الفاتحة على طول مسافة بلغت في حقيقتها خمس ساعات.

هذه إذن بورسعيد؟ يهفهف قلبي. هدوء. كرم. وداد. أدب. ترحيب. أسعار لا تقبل المنافسة حتى في فندق الخمسة نجوم. هذا المستوى بالإسكندرية أضعاف مضاعفة. أتعب من السير فأشير إلى حنطور. أريد الذهاب إلى البحر. فقط؟ الذكاء متوقد في عينين مرحتين حزينتين. أنا اسمي جلال وينادونني عبده وأنا سأطوف بكما بورسعيد ما رأيك؟ كثر الله خيرك، بس الحصان يتحمل؟ أولا هي فرسة وحامل واسمها شادية، وشادية جدعة تلف البلد من غير توجيه.

هذا هو المتحف، انزلي يا نوارة الانتصار ونحن ننتظرك. تغيب قرة عيني ساعة وتعود متورمة العينين من البكاء لمشاهد تراها صورا وعشناها حياة وسنوات وشهورا وأياما ولحظات. في ساعة غياب نوارة أقول لعبده متلطفة أنت أكيد برج الأسد ويبدو لي أنك مواليد 1936. أفرح بفراستي حين يخرج بطاقته وأجد أنه مولود ثلاثة وعشرين يوليو 1936. نحن جيل واحد يا عبده يا أخي، وإن كنت أصغرك بعام. عبده يسمي نفسه: عربجي. أقول له: لا أنت سائق حنطور. يقول: لا أخجل من مهنتي. أقول: وأنا لا أطلب منك ذلك، لكن البرنامج الإذاعي العريق يغني: «الجوز الخيل والعربية سوق يا أسطى لحد الفجرية»؛ إذن فأنت أسطى، يضحك عبده.

الحقيقة التي تبينتها بعد قليل أن «عبده» لا هذا ولا ذاك بل هو قلب بورسعيد ونبضها الذي لا يتوقف عن الخفق بأيام 1956، 1967، 1973، ويزيد هو: وحروب الاستنزاف.

يأخذنا لتركب نوارة المعدية إلى بور فؤاد رايح جاي مجانا. ركوب المعدية مجانا. نوارة رايح جاي لا تكف عن البكاء في المعدية وقراءة الفاتحة لأرواح الشهداء.

في كل شارع، وكل حي، خاصة الحي العربي، لا يكف عبده عن التلويح للجالسين أمام حوانيتهم، ردا على صيحاتهم: أهلا يا عبدوووووووووووه. يشير إلى البيوت والعمائر ويحكي عن الحرائق وعن البناء بعد الحرائق وعن تضميد الجراح وهو يبتسم ابتسامة من هدأ على تكسير النصال على النصال. يا عبده هناك من يقترح إعادة تمثال دليسبس إلى قاعدته في موقعه على القناة. يرد بتهكم: يا سلام، هي القناة حفرها الفرنساويين وللا المصريين؟ تسحبنا شادية إلى قاعدة دليسبس الخالية، فيقول عبده: ومالها كده؟ خليها خالية تقول احنا رمينا دليسبس! أقرأ لافتة «مطعم دليسبس»، أشير إليها، فيشيح بيده باختصار: خيبة!

عند البحر، عند الشاطئ الهادئ النظيف، الطيب، الوقور، الذي يحترم ناسه ويحترمونه، غسلنا أقدامنا، ومهما توغلنا في البحر فلا مطبات مغرقة. يا شاطئ بورسعيد المفتوح كقلبك، لكل الناس من الفقير حتى الثري، ومن الفرحان إلى الآتي إليك ليفرح: مبروك عليك الزحمة ورواج التجارة ولافتة «لا توجد أماكن خالية» ولو بعد صبر طويل. وعسى أن يرزقك الله يا بورسعيد بقطارات من بركات قطارات الإسكندرية.

لم أكن قد ذهبت إلى بورسعيد منذ هزيمة 5/6/1967، فلما شدني الاحتياج إلى التنفس قلت لابنتي نوارة الانتصار، سميناها هكذا، لأنها ولدت مع نصر أكتوبر: ما رأيك يا نوارة الانتصار في أن نهرب إلى بورسعيد التي لم تشاهديها أبدا منذ ميلادك 8/10/1973؟ ابتسمت وأشرقت عيناها.لأن لدي معوقات في وسائل المواصلات، بحيث لا أرتاح حاليا إلا بركوب القطارات، اخترت موعد قطار الساعة الثانية وخمس وثلاثين دقيقة للسفر. لم أعرف الرصيف. جريت أنهج متسائلة: رصيف قطار بورسعيد من فضلكم. الرد هادئ: على مهلك.. على رصيف نمرة خمسة. لم يكن هناك وقت متاح لشراء بطاقات، من فضلك أي القاطرة درجة أولى مكيفة؟ ليس هناك في كل قطارات بورسعيد «درجة أولى» خالص! ماذا إذن؟ هذه الثانية المكيفة، والثانية المتميزة. حاضر، نجلس في الثانية المكيفة. هل هناك بوفيه؟ لا. هل هذه فعلا درجة ثانية أم ثالثة؟ لا يوجد درجة ثالثة. القاطرة تعبانة، الباب مخلع، والأرض قذرة، والشباك مهربد، والحال لا يسر، لكن الشهادة لله: كان التكييف يعمل بكفاءة. الكمسري الطيب يسألني عن البطاقات فأشرح له رغبتي في شرائها من داخل القطار، قال: تدفعين ستة جنيهات غرامة. لا بأس، متى نصل من فضلك؟ قال: الساعة السابعة قبل المغرب إن شاء الله. أربع ساعات ونصف من القاهرة إلى بورسعيد؟ ببشاشة المطمئن يرد: تماما. أفكر: إذا كانت المسافة إلى بورسعيد مساوية تقريبا للمسافة إلى الإسكندرية، فلماذا لا نقطعها في ساعتين؟ يضحك مسؤول القطار الطيب ولا يرد كأني أمازحه بسؤالي.

لا تهمني الساعات الطويلة في القطار المتأرجح وباب القاطرة المخلع الذي يفتح ويغلق برزعة الهواء، المهم أنني أجلس جوار الشباك. نقف عند كل محطة، أقرأ اللافتات، وكل لافتة لها في قلبي دقة وذكرى، عاصرتها أو قرأت عنها. «القصاصين». أقول لنوارة الانتصار: حادثة القصاصين. تقول: ماذا عنها؟ ثم أقول: التل الكبير وأعود فأكرر معركة التل الكبير! أي واحدة؟ كلها. «التل الكبير» لا بد أن تستكمل في تداعياتي بـ«معركة». «الفردان»، «راس العش»، «القنطرة». لا أتوقف عن إلحاق «معركة» بكل لافتة محطة.

قناة السويس إلى يميني. الماء أزرق داكن. هيا نقرأ الفاتحة لأرواح الشهداء، من حفروها ومن دافعوا عنها. لم يتوقف لساننا عن قراءة الفاتحة على طول مسافة بلغت في حقيقتها خمس ساعات.

هذه إذن بورسعيد؟ يهفهف قلبي. هدوء. كرم. وداد. أدب. ترحيب. أسعار لا تقبل المنافسة حتى في فندق الخمسة نجوم. هذا المستوى بالإسكندرية أضعاف مضاعفة. أتعب من السير فأشير إلى حنطور. أريد الذهاب إلى البحر. فقط؟ الذكاء متوقد في عينين مرحتين حزينتين. أنا اسمي جلال وينادونني عبده وأنا سأطوف بكما بورسعيد ما رأيك؟ كثر الله خيرك، بس الحصان يتحمل؟ أولا هي فرسة وحامل واسمها شادية، وشادية جدعة تلف البلد من غير توجيه.

هذا هو المتحف، انزلي يا نوارة الانتصار ونحن ننتظرك. تغيب قرة عيني ساعة وتعود متورمة العينين من البكاء لمشاهد تراها صورا وعشناها حياة وسنوات وشهورا وأياما ولحظات. في ساعة غياب نوارة أقول لعبده متلطفة أنت أكيد برج الأسد ويبدو لي أنك مواليد 1936. أفرح بفراستي حين يخرج بطاقته وأجد أنه مولود ثلاثة وعشرين يوليو 1936. نحن جيل واحد يا عبده يا أخي، وإن كنت أصغرك بعام. عبده يسمي نفسه: عربجي. أقول له: لا أنت سائق حنطور. يقول: لا أخجل من مهنتي. أقول: وأنا لا أطلب منك ذلك، لكن البرنامج الإذاعي العريق يغني: «الجوز الخيل والعربية سوق يا أسطى لحد الفجرية»؛ إذن فأنت أسطى، يضحك عبده.

الحقيقة التي تبينتها بعد قليل أن «عبده» لا هذا ولا ذاك بل هو قلب بورسعيد ونبضها الذي لا يتوقف عن الخفق بأيام 1956، 1967، 1973، ويزيد هو: وحروب الاستنزاف.

يأخذنا لتركب نوارة المعدية إلى بور فؤاد رايح جاي مجانا. ركوب المعدية مجانا. نوارة رايح جاي لا تكف عن البكاء في المعدية وقراءة الفاتحة لأرواح الشهداء.

في كل شارع، وكل حي، خاصة الحي العربي، لا يكف عبده عن التلويح للجالسين أمام حوانيتهم، ردا على صيحاتهم: أهلا يا عبدوووووووووووه. يشير إلى البيوت والعمائر ويحكي عن الحرائق وعن البناء بعد الحرائق وعن تضميد الجراح وهو يبتسم ابتسامة من هدأ على تكسير النصال على النصال. يا عبده هناك من يقترح إعادة تمثال دليسبس إلى قاعدته في موقعه على القناة. يرد بتهكم: يا سلام، هي القناة حفرها الفرنساويين وللا المصريين؟ تسحبنا شادية إلى قاعدة دليسبس الخالية، فيقول عبده: ومالها كده؟ خليها خالية تقول احنا رمينا دليسبس! أقرأ لافتة «مطعم دليسبس»، أشير إليها، فيشيح بيده باختصار: خيبة!

عند البحر، عند الشاطئ الهادئ النظيف، الطيب، الوقور، الذي يحترم ناسه ويحترمونه، غسلنا أقدامنا، ومهما توغلنا في البحر فلا مطبات مغرقة. يا شاطئ بورسعيد المفتوح كقلبك، لكل الناس من الفقير حتى الثري، ومن الفرحان إلى الآتي إليك ليفرح: مبروك عليك الزحمة ورواج التجارة ولافتة «لا توجد أماكن خالية» ولو بعد صبر طويل. وعسى أن يرزقك الله يا بورسعيد بقطارات من بركات قطارات الإسكندرية.

Published on October 24, 2013 01:56

October 23, 2013

18 سنة على استشهاد الشاعر فتحي الشقاقي:

فتحي الشقاقي خطا نحو الاستشهاد: أعلى قمم الشعر

18 سنة مرت علي استشهاد الدكتور فتحي الشقاقي ، مؤسس حركة الجهاد الاسلامي المقاومة على أرض فلسطين . ففي يوم الخميس 26 اكتوبر 1995، الموافق 2 جمادي الثاني 1416، ظهرا ، تم تنفيذ قرار اسحق رابين ، 73 سنة ، بقتل فتحي الشقاقي ، 44 سنة ، تحت إشراف رئيس الموساد ، وكان هناك ثلاثة اختيارات للتنفيذ، فوافق رابين على واحد منها . جاء هذا القرار بالقتل والتنفيذ قبل وأثناء وبعد أن وقف اسحق رابين في واشنطن يتعهد أمام العالم بالسلام ، يوم الخميس 28 سبتمبر 1995، ويقول : كفانا دماء ودموعا ، كفانا!.

بين يوم الخميس 28 سبتمبر 1995 والخميس 26 اكتوبر 1995 أثبت رابين أن احترامه للعهد لا يمكن أن يصمد ولو لشهر واحد . ولم يكن في نكث رابين لعهده بعدم القتل أي غرابة ، فإذا لم يكن مجرم حرب ومجرم سلام مثل اسحق رابين واحدا من الذين قصدهم القرآن الكريم بقوله : «الذين ظلموا من أهل الكتاب »...، فمن يكون؟

وحين خفقت قلوبنا في جدلية بين ألم لفقدان قمر من أقمار المقاومة الفلسطينية ، وبين فرح لفوز جندي مرابط بالشهادة في سبيل الله ، يعرف أن أجره الفوري أن يظل حيا مرزوقا عند الله ، وقف اسحق رابين يقول بفظاظة الشامتين ودمامة الخنازير والقردة : «إنني غير آسف لموت الشقاقي والحياة أفضل بدونه» . وكان الباطل مع رابين . ونشرت الصحف صورا عديدة للمجاهد الشهيد ، وقارنت نظرته الفتية الصبوحة في عينيه الباسمتين ، المعقودتين علي إحدى الحسنيين : النصر أو الشهادة ، وبين نظرة الالتواء والحقد والشراسة في عيني رابين المتجهمتين الشيطانيتين ، وفيهما طالعت السجل الحافل لمجرم عتيد اسمه اسحق رابين .

في يوم الأربعاء أول نوفمبر ، ليلة ذكرى وعد بلفور المشؤوم عام 1917، كانت جنازة الشهيد فتحي عبد العزيز الشقاقي ، وتم دفن الشهيد ابن فلسطين قرب دمشق ، لأن سلطات الاحتلال الصهيوني منعته من الدفن في مسقط رأسه بفلسطين المحتلة .

في مساء السبت 4 نوفمبر 1995 شاء الله سبحانه وتعالى أن يقتل إيجال عمير الصهيوني المتعصب إسحق رابين ، وأن يعلن : «أنا غير نادم ، وقد نفذت أمر الله ! »، وهكذا في أقل من أسبوع ارتدت الكلمة الحاقدة لرابين حين قال : "أنا غير آسف"، عند قتله شهيدنا فتحي الشقاقي ، لتعود إلى نحره : "أنا غير نادم" ، يقولها عند مقتله قاتله من أهله! .

يوم قرأت نبأ استشهاده في مالطا ، أذاعوا اسمه فتحي الشقاقي ، وحين تأملت صورة بدت غير مألوفة لدي ، فقد كان لا يزال في مخيلتي يوم رأيته آخر مرة في القاهرة ، صيف 1981، وكان اسمه لا يزال على لساني : عز الدين الفارس ، كما قدم نفسه إلي حينما كان يكوّن : مركز أبحاث مجلة المختار الإسلامي ، ويكتب ويوقع باسم عز الدين الفارس ، تيمنا باسم الشهيد البطل عز الدين القسام . وقتها كان ينهي دراسته بكلية الطب جامعة الزقازيق ويخطو نحو الثلاثين من عمره ، في وجهه البشاشة ، وللأمل مفتوح الذراعين ، وللحلم يرنو بنظرته . يحمل أوراق شعر وكلمات نثر مفعمة بالجمال ، يستخدم "فيما" كثيرا وتعجبني في مواقعها . يشرح التاريخ ، ويعرض الكتب فتبزغ لها رؤى لم يكن يلتفت إليها أحد ، ويقدم الدراسات لتثقيف الوعي لنفهم لماذا يحدث لنا ما يحدث . كان رأيه أننا نحصد ثمارا مرة لأخطاء أناس جرفهم أخطبوط التغريب فأنساهم أنفسهم ، حين أداروا ظهورهم لمنهج الله وساروا مع مصالح العدو ، ثم ماتوا . وكان يرى الإبقاء علي جذوة المقاومة مستمرة ، وإن كانت خافتة لا يهم لأنها ستقوى باصرار الروح المنتصرة الطاردة للانهزامية والخنوع والتثبيط . النصر من عند الله ، فليس علينا أن نتوقع رؤية النصر بأعيننا ، فالمقاومة ، وعدم اليأس منها ، نصر في ذاته .

يكفي أن نغرس الشجرة ونحميها لتنمو وستجني الأجيال القادمة الثمرة الطيبة بديلا عن الثمار المرة التي ورثناها نحن .

أعجبته كلمة للإمام علي بن أبي طالب : «نعم الحارس الأجل »، قالها ، كرم الله وجهه ، عندما نصحوه باتخاذ احتياطات ضد المتربصين به ، فتحرر الشهيد منذ البداية من كل خوف ليتحرك خفيفا طائرا بجناحين : الشعر والأمل في الشهادة .

شاعرا كان ، من قمة رأسه حتى أخمص قدميه . كتب الشعر وقال به ، فيما قال : «تلفظني القدس إن كنت نسيت ، تلفظني الفاء ، تلفظني اللام ، تلفظني السين ، تلفظني الطاء ، تلفظني الياء ، تلفظني النون ، تلفظني كل حروفك يا فلسطين ، تلفظني كل حروفك يا وطني المغبون : إن كنت غفرت أو كنت نسيت »، لكنه وجد الكتابة لا تكفي ، فجعل الشعر الشهيق والزفير والقيام والقعود والحركة والخطو نحو أعلى قمم الشعر : الاستشهاد . في دراسة له نشرها بمجلة «المختار الاسلامي» القاهرية ، ابريل 1981، كتب يقول : «اليوم والمسلم يقف مغلوبا مجردا من القوة المادية لا يفارقه شعوره أنه الأعلى .. فهو يستشهد ، ويغادر إلى الجنة ... إن حكمة الله هي التي قررت أن تقف العقيدة مجردة من كل زينة وطلاء وإغراء ليقبل عليها من يقبل وهو على يقين من نفسه، فهو يعرف أنه اختار الجهد والمشقة والجهاد والاستشهاد في سبيل الله لتحرير الأرض المباركة".

لقد كان فتحي الشقاقي حقا عزا للدين وفارسا ، ويظل أكلة الأكباد ، على كر الأزمنة ، فرحين دائما بمقتل حمزة ، كلما مرت بالمسلمين أُحد . لكن أيام المسلمين تعرف معرفة اليقين أنه لا بد من نصر الله . هذا هو الحتم الذي نؤمن به لأنه ليس الحتمية التاريخية التي يقول بها الماركسيون ، بل هي حتمية وعد الله ، الذي لا يخلف وعده ، للمرابطين دفاعا عن ثغور الاسلام ، «والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون» . الشورى الآية 39 .

18 سنة مرت علي استشهاد الدكتور فتحي الشقاقي ، مؤسس حركة الجهاد الاسلامي المقاومة على أرض فلسطين . ففي يوم الخميس 26 اكتوبر 1995، الموافق 2 جمادي الثاني 1416، ظهرا ، تم تنفيذ قرار اسحق رابين ، 73 سنة ، بقتل فتحي الشقاقي ، 44 سنة ، تحت إشراف رئيس الموساد ، وكان هناك ثلاثة اختيارات للتنفيذ، فوافق رابين على واحد منها . جاء هذا القرار بالقتل والتنفيذ قبل وأثناء وبعد أن وقف اسحق رابين في واشنطن يتعهد أمام العالم بالسلام ، يوم الخميس 28 سبتمبر 1995، ويقول : كفانا دماء ودموعا ، كفانا!.

بين يوم الخميس 28 سبتمبر 1995 والخميس 26 اكتوبر 1995 أثبت رابين أن احترامه للعهد لا يمكن أن يصمد ولو لشهر واحد . ولم يكن في نكث رابين لعهده بعدم القتل أي غرابة ، فإذا لم يكن مجرم حرب ومجرم سلام مثل اسحق رابين واحدا من الذين قصدهم القرآن الكريم بقوله : «الذين ظلموا من أهل الكتاب »...، فمن يكون؟

وحين خفقت قلوبنا في جدلية بين ألم لفقدان قمر من أقمار المقاومة الفلسطينية ، وبين فرح لفوز جندي مرابط بالشهادة في سبيل الله ، يعرف أن أجره الفوري أن يظل حيا مرزوقا عند الله ، وقف اسحق رابين يقول بفظاظة الشامتين ودمامة الخنازير والقردة : «إنني غير آسف لموت الشقاقي والحياة أفضل بدونه» . وكان الباطل مع رابين . ونشرت الصحف صورا عديدة للمجاهد الشهيد ، وقارنت نظرته الفتية الصبوحة في عينيه الباسمتين ، المعقودتين علي إحدى الحسنيين : النصر أو الشهادة ، وبين نظرة الالتواء والحقد والشراسة في عيني رابين المتجهمتين الشيطانيتين ، وفيهما طالعت السجل الحافل لمجرم عتيد اسمه اسحق رابين .

في يوم الأربعاء أول نوفمبر ، ليلة ذكرى وعد بلفور المشؤوم عام 1917، كانت جنازة الشهيد فتحي عبد العزيز الشقاقي ، وتم دفن الشهيد ابن فلسطين قرب دمشق ، لأن سلطات الاحتلال الصهيوني منعته من الدفن في مسقط رأسه بفلسطين المحتلة .

في مساء السبت 4 نوفمبر 1995 شاء الله سبحانه وتعالى أن يقتل إيجال عمير الصهيوني المتعصب إسحق رابين ، وأن يعلن : «أنا غير نادم ، وقد نفذت أمر الله ! »، وهكذا في أقل من أسبوع ارتدت الكلمة الحاقدة لرابين حين قال : "أنا غير آسف"، عند قتله شهيدنا فتحي الشقاقي ، لتعود إلى نحره : "أنا غير نادم" ، يقولها عند مقتله قاتله من أهله! .

يوم قرأت نبأ استشهاده في مالطا ، أذاعوا اسمه فتحي الشقاقي ، وحين تأملت صورة بدت غير مألوفة لدي ، فقد كان لا يزال في مخيلتي يوم رأيته آخر مرة في القاهرة ، صيف 1981، وكان اسمه لا يزال على لساني : عز الدين الفارس ، كما قدم نفسه إلي حينما كان يكوّن : مركز أبحاث مجلة المختار الإسلامي ، ويكتب ويوقع باسم عز الدين الفارس ، تيمنا باسم الشهيد البطل عز الدين القسام . وقتها كان ينهي دراسته بكلية الطب جامعة الزقازيق ويخطو نحو الثلاثين من عمره ، في وجهه البشاشة ، وللأمل مفتوح الذراعين ، وللحلم يرنو بنظرته . يحمل أوراق شعر وكلمات نثر مفعمة بالجمال ، يستخدم "فيما" كثيرا وتعجبني في مواقعها . يشرح التاريخ ، ويعرض الكتب فتبزغ لها رؤى لم يكن يلتفت إليها أحد ، ويقدم الدراسات لتثقيف الوعي لنفهم لماذا يحدث لنا ما يحدث . كان رأيه أننا نحصد ثمارا مرة لأخطاء أناس جرفهم أخطبوط التغريب فأنساهم أنفسهم ، حين أداروا ظهورهم لمنهج الله وساروا مع مصالح العدو ، ثم ماتوا . وكان يرى الإبقاء علي جذوة المقاومة مستمرة ، وإن كانت خافتة لا يهم لأنها ستقوى باصرار الروح المنتصرة الطاردة للانهزامية والخنوع والتثبيط . النصر من عند الله ، فليس علينا أن نتوقع رؤية النصر بأعيننا ، فالمقاومة ، وعدم اليأس منها ، نصر في ذاته .

يكفي أن نغرس الشجرة ونحميها لتنمو وستجني الأجيال القادمة الثمرة الطيبة بديلا عن الثمار المرة التي ورثناها نحن .

أعجبته كلمة للإمام علي بن أبي طالب : «نعم الحارس الأجل »، قالها ، كرم الله وجهه ، عندما نصحوه باتخاذ احتياطات ضد المتربصين به ، فتحرر الشهيد منذ البداية من كل خوف ليتحرك خفيفا طائرا بجناحين : الشعر والأمل في الشهادة .

شاعرا كان ، من قمة رأسه حتى أخمص قدميه . كتب الشعر وقال به ، فيما قال : «تلفظني القدس إن كنت نسيت ، تلفظني الفاء ، تلفظني اللام ، تلفظني السين ، تلفظني الطاء ، تلفظني الياء ، تلفظني النون ، تلفظني كل حروفك يا فلسطين ، تلفظني كل حروفك يا وطني المغبون : إن كنت غفرت أو كنت نسيت »، لكنه وجد الكتابة لا تكفي ، فجعل الشعر الشهيق والزفير والقيام والقعود والحركة والخطو نحو أعلى قمم الشعر : الاستشهاد . في دراسة له نشرها بمجلة «المختار الاسلامي» القاهرية ، ابريل 1981، كتب يقول : «اليوم والمسلم يقف مغلوبا مجردا من القوة المادية لا يفارقه شعوره أنه الأعلى .. فهو يستشهد ، ويغادر إلى الجنة ... إن حكمة الله هي التي قررت أن تقف العقيدة مجردة من كل زينة وطلاء وإغراء ليقبل عليها من يقبل وهو على يقين من نفسه، فهو يعرف أنه اختار الجهد والمشقة والجهاد والاستشهاد في سبيل الله لتحرير الأرض المباركة".

لقد كان فتحي الشقاقي حقا عزا للدين وفارسا ، ويظل أكلة الأكباد ، على كر الأزمنة ، فرحين دائما بمقتل حمزة ، كلما مرت بالمسلمين أُحد . لكن أيام المسلمين تعرف معرفة اليقين أنه لا بد من نصر الله . هذا هو الحتم الذي نؤمن به لأنه ليس الحتمية التاريخية التي يقول بها الماركسيون ، بل هي حتمية وعد الله ، الذي لا يخلف وعده ، للمرابطين دفاعا عن ثغور الاسلام ، «والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون» . الشورى الآية 39 .

Published on October 23, 2013 22:56

داري العيون داريها الظلم باين فيها:

الإنجازات لا تكفر عن المظالم

انني من الجيل الذي استنشق 23/7/1952 بكل رئتيه، وصدق كل كلمة، وآمن بكل وعد، وأحب بكل حماسة "الفتية الأبرار" الذين قال عنهم سيد قطب: "إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى"؛ من الجيل الذي تغاضى عن "جرائم" وفضل أن يراها "هفوات" في سبيل تحقيق نهضة الوطن وترجمة "الخطب والتصريحات" إلى "مكتسبات شعبية" وتحويلها من ورق " نبله ونشرب ماءه" إلى واقع يقف على الأرض، لكن "الشقشقات" و"الطقطقات" لم يكن من الممكن لها بعد 5/6/1967 أن تصلح ساتراً للانتهازية، والزيف، والكذب، والدجل، والسياحة السياسية، والسياسة السرابية، ومهارة الحواة في ابتكار الأسماء البراقة للفشل والرسوب، والهوة المقززة بين القول والفعل، والانفصام بين الشعار المعلن والتطبيق المخالف، بل المناقض، مع استمرار المنهج الاجرامي: منهج القمع والارهاب؛ منهج قطع الألسنة وجدع الأنوف وسحق الكرامة، منهج السجن والاعتقال والتعذيب للشبهة وللّفتة ولرفة الرمش في العين. ورغم أن قلبي يوجعني بما لا أحتمل إلا أنني أستعين بما سرده الكاتب يحيى مختار في روايته "جبال الكحل" أتلمس منها بعض الحيثيات التي نؤكد بها أن الإنجازات لا تكفر عن المظالم!

«جبال الكحل» رواية عن "النوبة"، بقلم فتى من فتيانها، يحيى مختار، بها يروي، بعد مرور السنوات، كيف تم إجلاء أهلها عنها لبناء السد العالي، وحين تنتهي من قراءتها تعرف أن "النوبة" كانت "حالة" كل الوطن؛ الذي حين يجتث بالقسوة لا يكون لأي شيء فائدة مهما حسنت النوايا واعتذرت الشعارات.

يقول يحيى مختار: «الجنينة والشباك بالنوبة القديمة هي قريتي التي ولدت فيها عام 1936 بعد ثلاث سنوات من التعلية الثانية لخزان أسوان"، وفي مقطع آخر يقول: «...لم تكن الكتابة عن النوبة وناسي في قرانا القديمة في البؤرة الواعية من توجهي، فقد كان بناء السد العالي حلما قوميا استبد بنا... وتحقق حلم بناء السد ومعه جاء الغرق والتهجير، وكنا نعي أننا سنقتلع من جذورنا، ورغم ذلك قمنا قومة رجل واحد لبنائه ولندافع عن حقنا في تطوير حياتنا نحن حفدة البناة العظام، ولكني كرهت البيروقراطية والإهمال وعدم الإدراك الواعي والإحساس بالمسؤولية القومية والإنسانية التي عالجت أوضاعنا، هذه البيروقراطية وقصور الرؤية الذي تعامل مع الإنسان النوبي باعتباره كمّا ينبغي نقله من مكان لمكان يحشره فيه ويكون بذلك قد أدى ما عليه..."! تتكرر كلمة "البيروقراطية" لأن الكاتب يحيى مختار متأدب لا يريد أن يحدد بصريح العبارة مسؤولية "الحاكم" ـ عبد الناصر ـ الذي ترك العنان لبيروقراطية مسعورة تنهش بحرية مطلقة حقوق الناس في كل الوطن، تحت لافتات أنبل الشعارات وأسمى الأحلام.

يرسم يحيى مختار بمفردات: "السجن"، "الاعتقال"، "التاريخ"، "التهجير"، "مهجرنا الجديد بكوم امبو"، "تعليات الخزان"... الخ، أجواء روايته التي اختار لها شكل "اليوميات" ليتمكن، بعفويتها، من قول كل خاطرة طرأت مع غدر الممارسات التي صاحبت إجراءات تهجير أهل النوبة من الأرض العريقة، التي كان حتم إغراقها، إلى "كوم أمبو" التي أطاحت بالوعود وخيبت بمبانيها الإسمنتية كل الأحلام ببدائل حانية تهون آلام الفراق.

21 مارس 1964 تم تهجير نصف أهالي القرية: ثمانية صنادل رست تباعا، وتكدس الناس وحاجياتهم في سبعة صنادل وخصص الثامن للبهائم. هي نفسها الصنادل التي كانت تنقل فيها الماشية من السودان والصومال إلى أسوان والدراو. "... قطع الصمت نور جاسر طالبا من إبراهيم حمدون جريدة الأهرام التي كانت معه، الصفحات الأولى من الجريدة كانت مهترئة، أخبره إبراهيم أن النسخة قديمة ولكن بها موضوع مهم عن التهجير... ما كان منشورا نكأ جراحنا وأيقظ الإحساس بالظلم والإجحاف الشديدين، بعد أن كانت معظم النفوس قد اطمأنت للوعود بالدور الجديدة والأراضي التي جار استصلاحها لتوزيعها علينا. الأرقام منشورة حقائق قاطعة ومستفزة. مجمل التعويضات التي صرفت عن كل ما نمتلك بطول البلاد وعرضها للمقيمين والمغتربين معا بلغت مائتي ألف جنيه فقط، في حين كان ما صرف للذين قاموا بحصر هذه الممتلكات أربعمائة وستون ألف جنيه، إضافة إلى مائتين وخمسين ألفا أخرى كمصروفات إدارية... الخال جعفر جنينة كان أكثر المصعوقين بمفارقات الأرقام... قال في صوت مذبوح وحزين: كيف لا تقدرون للحكومة النزيهة حرصها الشديد على أن توصل لنا حقوقنا التافهة، متكبدة في سبيل ذلك هذه المبالغ الباهظة... لقد شحبت الفرحة وذابت وتبخر خطاب الزعيم من ذاكرته. قام فجأة وأخرج من صديريته المظروف الذي يحتفظ فيه بعناية بالغة بكتيب وزارة الشؤون، نزع المظروف ومزق الكتيب وألقى بالنثار في النيل وهو يدمدم: مهاجرون وأنصار؟... أين الأنصار ... عيناه لم يكن يطل منهما إحساس من ظلم، كان إدراكا فاجعا بالخداع. خدعه الذين ادعوا أنهم أنصار. الظلم رغم أنه ظلم، فهو أكرم للمظلوم من مهانة المخدوع الذي ضرب على قفاه وركلت خلفيته بالمركوب"!

Published on October 23, 2013 03:53

يريدون إسقاط الشعب!

مضروب على قلبه!

تعبير قديم أسمعه من زمن طفولتي، بعد زمن سيدنا نوح بكام قرن فحسب، كانت والدتي رحمها الله تردده لتلخيص حالة من تسأله: "ما لك" فيرد بتجهم وبكل تأفف: "ولا حاجة! مالي؟"، فتقول: "مضروب على قلبك"! ومؤنثها "مضروبة على قلبها"، ووراء هذا الضرب على القلب أسباب عديدة أبرزها الغيرة الناشئة عن تقديرات غير صائبة من "الغيرانين"؛ مثل أنهم اعتادوا الاستقرار في الظلم فإذا شاء ربك العدل اهتز استقرارهم وانضربوا على قلبهم ونرى راية التبرم مرفوعة وهتاف البرطمة: "بلا عدل بلا كلام فارغ أنت بتصدّق؟".

أو من اعتادوا الكسب غير المشروع، سواء بتقلد منصب غير جديرين به أو بحيازة جائزة من غير استحقاق أو نهب أموال عامة تحت مسميات زائفة فإذا جاء أوان وضع الأمور في نصابها انقلبت شفاه من زُيّنت لهم سوء أعمالهم فوجدوها "مافيهاش حاجة هوّ كان حصل إييييييييييه يعني؟"، ووجدت منطق القاتل الذي يسوق التهمة ليلبسها المقتول: "أنا قتلتك وسامحتك ليه أنت يامقتول مش راضي تسامحني؟"، وتخرج معه جوقة المنشدين بالمراء الباطل بجعير: "الله؟ ماتسامحه بقى! مش اعتذر لك؟ ماتبقاش حقود ورذيل ومعطل المرور وموسخ الميدان ومهبّط البورصة ومعطل عجلة الإنتاج وكمان محوّد على الشوارع وناطط على البوابات؟ واللجان ساكتة لك؟ لالالالالالالالالالالالالالالالاه! مالناش قعااااااد في البلد دى!".

المضروبين على قلبهم يريدون إسقاط الشــعب!

تعبير قديم أسمعه من زمن طفولتي، بعد زمن سيدنا نوح بكام قرن فحسب، كانت والدتي رحمها الله تردده لتلخيص حالة من تسأله: "ما لك" فيرد بتجهم وبكل تأفف: "ولا حاجة! مالي؟"، فتقول: "مضروب على قلبك"! ومؤنثها "مضروبة على قلبها"، ووراء هذا الضرب على القلب أسباب عديدة أبرزها الغيرة الناشئة عن تقديرات غير صائبة من "الغيرانين"؛ مثل أنهم اعتادوا الاستقرار في الظلم فإذا شاء ربك العدل اهتز استقرارهم وانضربوا على قلبهم ونرى راية التبرم مرفوعة وهتاف البرطمة: "بلا عدل بلا كلام فارغ أنت بتصدّق؟".

أو من اعتادوا الكسب غير المشروع، سواء بتقلد منصب غير جديرين به أو بحيازة جائزة من غير استحقاق أو نهب أموال عامة تحت مسميات زائفة فإذا جاء أوان وضع الأمور في نصابها انقلبت شفاه من زُيّنت لهم سوء أعمالهم فوجدوها "مافيهاش حاجة هوّ كان حصل إييييييييييه يعني؟"، ووجدت منطق القاتل الذي يسوق التهمة ليلبسها المقتول: "أنا قتلتك وسامحتك ليه أنت يامقتول مش راضي تسامحني؟"، وتخرج معه جوقة المنشدين بالمراء الباطل بجعير: "الله؟ ماتسامحه بقى! مش اعتذر لك؟ ماتبقاش حقود ورذيل ومعطل المرور وموسخ الميدان ومهبّط البورصة ومعطل عجلة الإنتاج وكمان محوّد على الشوارع وناطط على البوابات؟ واللجان ساكتة لك؟ لالالالالالالالالالالالالالالالاه! مالناش قعااااااد في البلد دى!".

المضروبين على قلبهم يريدون إسقاط الشــعب!

Published on October 23, 2013 02:35

October 22, 2013

على سبيل العناد تعرض الأوبرا اليوم أوبرا عايدة المهينة للشعب المصري، ونذكر بالمناسبة حكاية الشلة التي إحتفلت ببونابرت في ذكرى ثورة المصريين عليه: أكتوبر 1798!

احتفظت بقصاصة من «الشرق الأوسط» 2 أكتوبر 2008، تفيد بالاستفزاز التالي: «تقيم مصر وفرنسا احتفالية مشتركة بعنوان بونابرت ومصر»، ويتضمن الخبر تفصيلات وافية عن المشاركة المصرية الرسمية في هذه الخيبة القوية، التي بدأت 13 أكتوبر واستمرت إلى 29 مارس 2009 في باريس، وتابعت ما نشرته جريدة الأهرام القاهرية 12/10 و13/10/2008، في لهجة مرحبة: «ساركوزي يرعى احتفالية بونابرت في مصر»، ومعها صورة لوحة، قالوا أنها نادرة، لبونابرت فوق ظهر جواد يرقب القاهرة من فوق المقطم! فيما أفاد الخبر صباح اليوم التالي مغادرة الوفد الرسمي برئاسة وزير الثقافة المصري وقتها فاروق حسني ود. زاهي حواس ود. اسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية. وصرح فاروق حسني قبل مغادرته مطار القاهرة قائلا: «كانت حملة بونابرت على مصر عسكرية، لكن الجانب المضيء فيها يتمثل في أنها كانت إرهاصات مبكرة لنهضة مصر في عهد محمد علي، وشهدت تلك الفترة مرحلة جديدة من الثقافة والعلم والمعرفة..».

وبعد: أليس من العجيب هذا التلذذ بالمذلة الطوعية والخضوع الاختياري؟

اسمحوا لي بإنعاش ذاكرتكم قليلا ببعض ما جرى خلال تلك الحملة المشؤومة، التي رآها حضرة وزير الثقافة ذاك «إرهاصات مبكرة لنهضة مصر».

في 28 يونيو 1798 ـ الموافق لشهر المحرم 1213 ـ ضربت مدينة الإسكندرية بالهجوم البونابرتي، بادئا حملة احتلال استمر ثلاث سنوات و21 يوما، من 1798 حتى 1801، الموافق السبت 9 صفر 1213 حتى ليلة الجمعة 21 صفر 1216، كما يذكر الجبرتي في كتابه عجائب الآثار ج 2 ص 480. تصدى حاكم الإسكندرية، الشهيد محمد كريم، للعدوان في بطولة مثالية انتهت بالقبض عليه وإرساله مخفورا إلى نابليون بونابرت فحكم بإعدامه. ويروي المؤرخ العلامة الشيخ عبدالرحمن الجبرتي هذا الحدث قائلا: «.. فاشتد غيظهم عليه فارسلوا وأحضروه الى مصر (يعني القاهرة) وحبسوه، فتشفع فيه أرباب الديوان.. فحضر اليه مجلون وقال له: المطلوب منك كذا وكذا من المال، وذكر له قدرا يعجز عنه.. فلما أصبح أرسل الى المشايخ.. واستغاث وصار يقول: اشتروني يا مسلمين، وليس بيدهم ما يفتدونه به.. فلما كان قرب الظهر وقد انقضى الأجل أركبوه حمارا واحتاط به عدة من العسكر وبأيديهم السيوف المسلولة، ويقدمهم طبل يضربون عليه وشقوا به الصليبة إلى أن ذهبوا إلى الرميلة وكتفوه وربطوه مشبوحا وضربوا عليه البنادق كعادتهم مع من يقتلونه، ثم قطعوا رأسه ورفعوه على نبوت وطافوا به بجهات الرميلة والمنادي يقول: هذا جزاء من يخالف الفرنسيس.. وانقضى امره، وذلك يوم الخميس خامس عشر ربيع الأول من سنة1213 هـ الموافق 6 سبتمبر 1798.في كتابه المرجع: «.. ودخلت الخيل الأزهر «يهدي محمد جلال كشك صفحاته الى: «سليمان الحلبي بطل الوحدة العربية يوم كان طريقها عبر الأزهر»، والشهيد سليمان الحلبي هو قاتل المحتل كليبر، الذي تم إعدامه على الخازوق بيد الفرنسيين، ولقبه في فرنسا هو: الإرهابي!، في هذا الكتاب، مجلد 534 صفحة من القطع الكبير، نجد كل ما نبغيه لمعايشة بشاعة الغزو البربري الذي شنه حضرة بونابرت بحملته على مصر صيف 1798، مسحوبا بكل توتره وآلامه وغيظه إلى أحداث زماننا المروعة. يكتب جلال كشك مستنفرا للرد بالحجة والتفصيل على المنحنى الفكري الخطير للدكتور لويس عوض، القائد لأوركسترا تمجيد الحملة الفرنسية، واعتبارها «نقلة حضارية»، أو كما قال السيد فاروق حسني «إرهاصات مبكرة لنهضة مصر»، حققتها خيول السيد بونابرت يوم دهست الأزهر، يصفها الجبرتي شاهدا: «.. وبدأ ضرب الأزهر بالقنابل حوالي الظهر، واستمر الى المساء وأصدر بونابرت أمره إلى الجنرال بون بأن يبيد كل من في الجامع.. ودخلوا الجامع عنوة وهم راكبون الخيول، وبينهم المشاة كالوعول، وتفرقوا بصحنه ومقصورته وربطوا خيولهم بقبلته، وعاثوا بالأروقة والحارات، وكسروا القناديل والسهارات، وهشموا خزائن الطلبة والمجاورين والكتبة، ونهبوا ما وجدوه من المتاع والأواني والقصاع.. والودائع والمخبآت بالدواليب والخزانات ودشتوا الكتب والمصاحف وعلى الأرض طرحوها وبأرجلهم ونعالهم داسوها وأحدثوا فيه وتغوطوا وبالوا وتمخطوا وشربوا الشراب وكسروا أوانيه وألقوها بصحنه ونواحيه، وكل من صادفوه به عروه ومن ثيابه أخرجوه.. » ـ الجبرتي ج 3، مأخوذ من «ودخلت الخيل الأزهر» ص 234.تحت عنوان «نابليون والمهمة الحضارية «يقول جلال كشك: «رغم كل البيانات والمنشورات والتحليلات التي صاحبت وأعقبت الحملة الفرنسية.. فإن نابليون كان صريحا وواضحا في تحديد مهمته في مصر عندما قال: سأستعمر مصر.. »!

تجرأ نابليون على إعدام العلماء المصريين، وأمر بتغليظ العقاب للقرى بصرامة وقسوة، لكن جبروت السفاح لم يمنع ثورة القاهرة الأولى في أكتوبر 1798 التي وصف جماهيرها المقاومين، رجالا ونساء من أولاد البلد، بالزعرنة والغوغائية والدهماء وأمر بقطع رؤوس جميع المسجونين وإلقاء جثثهم في النيل، وإعدام شيخ طائفة العميان.. ولا نهاية للأوجاع، وإذا كانت الحضارة والنهضة والتنوير هي احتلال بونابرت وغطرسته واستباحاته حرمات الناس والمساجد، ومن بعده محمد علي العسكري الأرناؤوطي، الذي لا يتفوق على استبداده إلا جهله، فانظروا أيها الناس الى أي داهية مازالت هذه الشلّة تريدنا أن ننجرف إليها.

>

Published on October 22, 2013 16:08

October 21, 2013

عن فنان لا تنساه الذاكرة اسمه محمد على:

إرادة الطفو

مقالي هذا ليس سعيدا، لكنني أتمنى أن يكون طريفا وإيجابيا في الوقت ذاته.ذات يوم، لعله في إبريل 2007، خطر لي أن أتصل بالفنان محمد علي، الضلع الثالث فيما سميته "الكيان الفني الشيخ إمام \ الشاعر نجم"، بعد أن تباعدت الرابطة بين الثلاثة بوفاة الشيخ إمام رحمه الله يونيو 1995، جاءني صوته ضعيفا واهنا:ـ كيف حالك يا محمد؟ـ عيان..ـ سلامتك...أنفلوانزا؟ـ لا: عندي شريان تاجي ومخ وأعصاب.ضحكت. فهذا هو محمد علي بالتمام والكمال.ـ طيب شريان تاجي وفهمناه، لكن إيه حكاية مخ وأعصاب؟ـ مش عارف..ده اللي سمعته من الدكتور وباخد علاج شريان تاجي ومخ وأعصاب.ـ وإيه أخبار الفن واللوحات؟ـ مافيش. مش شالوني من التفرغ؟ـ يا ساتر من إمتى؟ـ من شهر ستة اللي فات...ـ وبعدين؟ـ مافيش إمكانية أشتري مونة الرسم....ـ بس لاقي تاكل؟ـ قلت لرفعت السعيد يكلم الوزير عشان يرجع التفرغ، قام قال لي ح ادفع لك خمسين جنيه في الشهر مساعدة.. ساعات يبقوا أربعين جنيه...ـ معقول يا محمد تعيش بخمسين جنيه؟ـ فيه جهة تانية نسيت اسمها حاجة كده زي الضمان الاجتماعي باخد منها ستين جنيه.. وواحد دكتور في التجمع جاب لي علاج أصرفه على حساب الدولة وأهي ماشية.ـ ماشية إزاي يا محمد بس؟ـ بنت أخويا خدتني معاها للعمرة...ـ وهي عندها إمكانية للعمرة؟ـ أيوة.. هي أصلها قدي في العمر وقالت لي أقدر بس آخدك العمرة.. يمكن نروح نموت سوا.. بس ما متناش ـ (يضحك) ــ إنت لسه تقدر ترسم يا محمد؟ـ طبعا... وقدمت لهم في التفرغ شغل كويس بس فيه واحد في الوزارة دايما يقف في سكتي...ـ ليه؟ـ وأنا أعرف إزاي؟ـ يا محمد عاوزة أساعدك.. بس أنا ماليش أي خط اتصال بوزارة الثقافة.. أنت فنان حقيقي وتستحق الرعاية.***انتهت المكالمة وقد ركبني الهم والغم. الفنان محمد علي لا يستحق صيغة جمع التبرعات أو المساعدة على سبيل التصدق. من حقه وهو يخطو نحو السابعة والسبعين أن تكون له رعاية كاملة، تمكنه من الرسم ومن عرض إنتاجه وحفظ كرامته.نشرت مطالبتي له بالرعاية في جريدة «الحلوة» الأسبوعية القاهرية، في آخر عدد صدر لها قبل أن يقرر صاحبها إغلاقها.عدت للاتصال بمحمد علي:ـ يا محمد رجلك خضراء على جريدة الحلوة!ـ إزاي؟ـ قفلوها!ضحك كأني قلت له خبرا مبهجا. عدت أسأله:ـ هل اتصل بك أحد من وزارة الثقافة؟ـ ولا الهوا. أنا بارسم لمعرض في الأوبرا، ونزل إعلان عن منح التفرغ...ـ طبعا تقدم، استمر وراءهم، ده حقك.جاء يزورني لأرى صور آخر إنتاجه في فنه «التلقائي»، صعد معه البواب حتى باب شقتي. كان البواب مذهولا، فقد بدا محمد علي بملابسه وهيئته مزركشا زركشة تلقائية خليقة بأن يظنه من يجهله مجذوبا في أفضل الظنون. يرتكز على عصاه مع البنطلون والسترة الجينز الفضفاضة ولونهما الأزرق الكالح، بانت تحت السترة أطراف متعددة الألوان بين البمبي والبنفسجي والأخضر لملابس كدسها فوقه لتقيه البرد، ووضع على رأسه طاقية مغربية جوخ حمراء طربوشية فاقعة الاحمرار تاركا شعره الأبيض من تحتها مسترسلا طويلا، وعلى كتفه تعلقت حقيبة كبيرة سوداء بالغة الأناقة، تلك التي أخرج لي منها صور لوحاته التي ما زالت تدور حول الشيخ إمام والشاعر نجم، وأهل حارته وحجر رصف الطريق، وزخارف الشبابيك، والقباب والمآذن والألوان الزاعقة الصاخبة يكسرها ثم يعقلها اللون الأزرق.قلت: قهوة يا محمد؟قال: طيبقلت: أو تفضل الشاي؟قال: طيبقلت: القهوة تركي أم نسكافيه؟قال: أي حاجةقلت: باللبن؟قال: أي حاجةكل إجابته تأتي بهدوء وبلا اهتمام فالأمور عنده متساوية. وضعت أمامه كوب القهوة باللبن والسكر الزائد حسب تقديري لما يمكن أن تكون رغبته، مدركة أنه من الصعب تحديد رغبة من لم تعد لديه رغبة في شيء.محمد علي مولود في مايو 1930. يسكن في درب المقشات عند جامع الصالح طلائع، عند باب زويلة بعد أن تهدم منزله العريق في حارة حوش قدم المتفرعة من شارع حوش قدم المتفرع من شارع الغورية. ولد وعاش وتغيرت به الأحوال وتبدلت معه الحرف، لكنه في كل هذا لم يخرج عن عالم الغورية. كان صائغا حتى تعرف على الشيخ إمام عيسى، رحمه الله، ثم أصبح واحدا من ثلاثي فرقة الكيان الفني إمام نجم. لم يتعلم القراءة أو الكتابة، لكنه يستطيع توقيع اسمه «محمد علي». كان يمثل بطانة الشيخ إمام، يأخذ بيده في المشاوير، ويرتب له احتياجاته، ويرعاه ويستضيف الجميع في بيته، المكون من غرفة معيشة وغرفة نوم صغيرة جدا، ويحفظ ألحان الشيخ ويردد وراءه المقاطع المطلوب ترديدها مع الكورس. كان الشيخ إمام يشهد له بأذن موسيقية دقيقة تجيد النشان على المقام الموسيقي. يتحدث الشيخ إمام، يتكلم الشاعر أحمد فؤاد نجم ويصول ويجول مع الضيوف والمستمعين، ويظل محمد علي صامتا معظم الوقت إلا في المقتضب مثل «تشرب شاي؟»، و«اتفضل»، وتبقى لديه وسط الضجيج ابتسامة لا تفارق عينيه كأنه على وشك الانفجار بضحكة ساخرة. حين التقيت به أول مرة عام 1972، في إطار «إمام/نجم»، كان في الثانية والأربعين ووصفته بقولي «طفل» و«عجوز» مثل حي الغورية الذي أنجبه ونشأه وعلمه وألهمه. مثل الغورية «عجوز طفل» و«طفل عجوز».حين عرف الغناء والموسيقى عرف معهما الألوان والفرشاة، فأصبح الرسم قراءته وكتابته، وحديث صمته الطويل الدائم. لا يعرف الحماس إلا عندما يؤكد أنه حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قبل توبته عن المعاصي التي تمنى أن تغسلها عنه فريضة الحج، وقد أداها منذ سنوات، والتزامه بالصلاة في مواقيتها في جامع الصالح طلائع جار بيته.صنفه النقاد تحت لافتة «الفنان التلقائي»، ولكني اخترت له فنان النبض الشعبي، لأنه نهل من النبع الأصلي مباشرة بلا واسطة، فهو في موقع ومن موقع التماس البكر مع رؤية الشعبيين ونبضهم، وهذا هو الإنجاز الباهر الذي حققه محمد علي في تعبيره الفني بلا جهد أو اصطناع، لأنه كان تماسا حميما مع تكوينات نفسه وعينه وذاته. لوحاته الكثيرة كلها رجال ونساء وأطفال تعكس التعب والمشقة والقهر والصبر ولا عجب، فهي وجوه سواد الشعب المصري المتعب العامل دأبا في احتمال ونكتة تحت طحن الرحى. مع التعب والشقاء المنعكسين بإلحاح في لوحاته لا تجد اليأس أبدا، فالطفل والعجوز داخله يدركان بالبراءة والخبرة أن دوام الحال من المحال، وإن مع العسر يسرا، لذلك تجد الفنان محمد علي قد أغرق لوحاته بالألوان الجياشة المرحة التي تحمل في مرحها الفرح والشجن متلازمين.كنت قد سألته، وهو يرشف قهوته، ما أخبار الفنان محمود اللبان؟ قال: مااااات. قلت: وما أخبار بيت الشيخ إمام؟ قال: مش عارف.. قلت: أخته لا تزال تسكن فيه؟ قال: ماااااتت... قلت: أنا زرت حوش قدم وشفت أنقاض بيتكم القديم، وقابلت صاحب القهوة جاركم حسن بطنجهة. قال: ماااااااات.كل مرة يخبرني فيها بموت أحد ترتسم على وجهه ابتسامة تتهلل فيها نظرة عينيه كأنه يعلن عن نيل المتوفى لجائزة «اكسب المليون» و«عقبال أمالتك»!ما كل هذه البشاشة مع سيرة الموت يا محمد؟سعل ضاحكا، أو ضحك سعالا، وهو ينظر في اغتباط أمامه إلى الأفق وراء زجاج النافذة، ثم استطرد: محمود اللبان مات صباح حصوله على قرار منحة التفرغ. بعد قوله هذا ظل يهز رأسه بما يمكن أن يكون تعجبا من المفارقة أو أسفا لتأخر صدور القرار حتى مات محمود اللبان، ثم أردف بابتسامة واسعة: أنا ما أخدتش منحة تفرغ. قلت: هل قدمت؟ كرر: ما أخدتش تفرغ.لماذا تبدو السعادة كلها على وجهك يا محمد، كلما ذكرت خبرا مؤسفا؟ هل أنت مسرور لأن توقعاتك كلها جاءت في محلها؟بادرته: هل استطعت أن تبيع معرضك الأخير؟ قال برضاء: بتوع المقتنيات أخدوا ثلاث لوحات بس ما صرفتش، قالو السنة الجاية الصرف.بعد قوله هذا انتابته حالة، ولم استطع أن أعرف هل كانت قهقهة عالية أم نوبة سعال حادة.

حالا مرت 4 أعوام على رحيل الفنان محمد علي، الذي تمنى الرحيل فجاءه 9 سبتمبر 2009، هذا الفنان المنكر لذاته واهبا بيته في عطاء لا حدود له للكيان الفني: الشاعر أحمد فؤاد نجم والموسيقي المغن الشيخ إمام عيسى على مدى كل السنوات العجاف من 1967 حتى 1995، وكان بحق الضلع الثالث لثنائيتهما من دون منازع أو إدعاء.

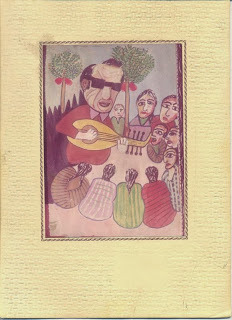

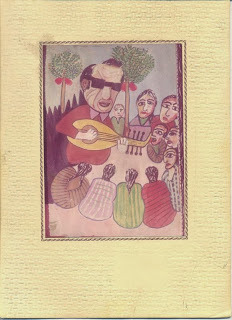

من لوحات محمد علي فنان النبض الشعبي

مقالي هذا ليس سعيدا، لكنني أتمنى أن يكون طريفا وإيجابيا في الوقت ذاته.ذات يوم، لعله في إبريل 2007، خطر لي أن أتصل بالفنان محمد علي، الضلع الثالث فيما سميته "الكيان الفني الشيخ إمام \ الشاعر نجم"، بعد أن تباعدت الرابطة بين الثلاثة بوفاة الشيخ إمام رحمه الله يونيو 1995، جاءني صوته ضعيفا واهنا:ـ كيف حالك يا محمد؟ـ عيان..ـ سلامتك...أنفلوانزا؟ـ لا: عندي شريان تاجي ومخ وأعصاب.ضحكت. فهذا هو محمد علي بالتمام والكمال.ـ طيب شريان تاجي وفهمناه، لكن إيه حكاية مخ وأعصاب؟ـ مش عارف..ده اللي سمعته من الدكتور وباخد علاج شريان تاجي ومخ وأعصاب.ـ وإيه أخبار الفن واللوحات؟ـ مافيش. مش شالوني من التفرغ؟ـ يا ساتر من إمتى؟ـ من شهر ستة اللي فات...ـ وبعدين؟ـ مافيش إمكانية أشتري مونة الرسم....ـ بس لاقي تاكل؟ـ قلت لرفعت السعيد يكلم الوزير عشان يرجع التفرغ، قام قال لي ح ادفع لك خمسين جنيه في الشهر مساعدة.. ساعات يبقوا أربعين جنيه...ـ معقول يا محمد تعيش بخمسين جنيه؟ـ فيه جهة تانية نسيت اسمها حاجة كده زي الضمان الاجتماعي باخد منها ستين جنيه.. وواحد دكتور في التجمع جاب لي علاج أصرفه على حساب الدولة وأهي ماشية.ـ ماشية إزاي يا محمد بس؟ـ بنت أخويا خدتني معاها للعمرة...ـ وهي عندها إمكانية للعمرة؟ـ أيوة.. هي أصلها قدي في العمر وقالت لي أقدر بس آخدك العمرة.. يمكن نروح نموت سوا.. بس ما متناش ـ (يضحك) ــ إنت لسه تقدر ترسم يا محمد؟ـ طبعا... وقدمت لهم في التفرغ شغل كويس بس فيه واحد في الوزارة دايما يقف في سكتي...ـ ليه؟ـ وأنا أعرف إزاي؟ـ يا محمد عاوزة أساعدك.. بس أنا ماليش أي خط اتصال بوزارة الثقافة.. أنت فنان حقيقي وتستحق الرعاية.***انتهت المكالمة وقد ركبني الهم والغم. الفنان محمد علي لا يستحق صيغة جمع التبرعات أو المساعدة على سبيل التصدق. من حقه وهو يخطو نحو السابعة والسبعين أن تكون له رعاية كاملة، تمكنه من الرسم ومن عرض إنتاجه وحفظ كرامته.نشرت مطالبتي له بالرعاية في جريدة «الحلوة» الأسبوعية القاهرية، في آخر عدد صدر لها قبل أن يقرر صاحبها إغلاقها.عدت للاتصال بمحمد علي:ـ يا محمد رجلك خضراء على جريدة الحلوة!ـ إزاي؟ـ قفلوها!ضحك كأني قلت له خبرا مبهجا. عدت أسأله:ـ هل اتصل بك أحد من وزارة الثقافة؟ـ ولا الهوا. أنا بارسم لمعرض في الأوبرا، ونزل إعلان عن منح التفرغ...ـ طبعا تقدم، استمر وراءهم، ده حقك.جاء يزورني لأرى صور آخر إنتاجه في فنه «التلقائي»، صعد معه البواب حتى باب شقتي. كان البواب مذهولا، فقد بدا محمد علي بملابسه وهيئته مزركشا زركشة تلقائية خليقة بأن يظنه من يجهله مجذوبا في أفضل الظنون. يرتكز على عصاه مع البنطلون والسترة الجينز الفضفاضة ولونهما الأزرق الكالح، بانت تحت السترة أطراف متعددة الألوان بين البمبي والبنفسجي والأخضر لملابس كدسها فوقه لتقيه البرد، ووضع على رأسه طاقية مغربية جوخ حمراء طربوشية فاقعة الاحمرار تاركا شعره الأبيض من تحتها مسترسلا طويلا، وعلى كتفه تعلقت حقيبة كبيرة سوداء بالغة الأناقة، تلك التي أخرج لي منها صور لوحاته التي ما زالت تدور حول الشيخ إمام والشاعر نجم، وأهل حارته وحجر رصف الطريق، وزخارف الشبابيك، والقباب والمآذن والألوان الزاعقة الصاخبة يكسرها ثم يعقلها اللون الأزرق.قلت: قهوة يا محمد؟قال: طيبقلت: أو تفضل الشاي؟قال: طيبقلت: القهوة تركي أم نسكافيه؟قال: أي حاجةقلت: باللبن؟قال: أي حاجةكل إجابته تأتي بهدوء وبلا اهتمام فالأمور عنده متساوية. وضعت أمامه كوب القهوة باللبن والسكر الزائد حسب تقديري لما يمكن أن تكون رغبته، مدركة أنه من الصعب تحديد رغبة من لم تعد لديه رغبة في شيء.محمد علي مولود في مايو 1930. يسكن في درب المقشات عند جامع الصالح طلائع، عند باب زويلة بعد أن تهدم منزله العريق في حارة حوش قدم المتفرعة من شارع حوش قدم المتفرع من شارع الغورية. ولد وعاش وتغيرت به الأحوال وتبدلت معه الحرف، لكنه في كل هذا لم يخرج عن عالم الغورية. كان صائغا حتى تعرف على الشيخ إمام عيسى، رحمه الله، ثم أصبح واحدا من ثلاثي فرقة الكيان الفني إمام نجم. لم يتعلم القراءة أو الكتابة، لكنه يستطيع توقيع اسمه «محمد علي». كان يمثل بطانة الشيخ إمام، يأخذ بيده في المشاوير، ويرتب له احتياجاته، ويرعاه ويستضيف الجميع في بيته، المكون من غرفة معيشة وغرفة نوم صغيرة جدا، ويحفظ ألحان الشيخ ويردد وراءه المقاطع المطلوب ترديدها مع الكورس. كان الشيخ إمام يشهد له بأذن موسيقية دقيقة تجيد النشان على المقام الموسيقي. يتحدث الشيخ إمام، يتكلم الشاعر أحمد فؤاد نجم ويصول ويجول مع الضيوف والمستمعين، ويظل محمد علي صامتا معظم الوقت إلا في المقتضب مثل «تشرب شاي؟»، و«اتفضل»، وتبقى لديه وسط الضجيج ابتسامة لا تفارق عينيه كأنه على وشك الانفجار بضحكة ساخرة. حين التقيت به أول مرة عام 1972، في إطار «إمام/نجم»، كان في الثانية والأربعين ووصفته بقولي «طفل» و«عجوز» مثل حي الغورية الذي أنجبه ونشأه وعلمه وألهمه. مثل الغورية «عجوز طفل» و«طفل عجوز».حين عرف الغناء والموسيقى عرف معهما الألوان والفرشاة، فأصبح الرسم قراءته وكتابته، وحديث صمته الطويل الدائم. لا يعرف الحماس إلا عندما يؤكد أنه حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قبل توبته عن المعاصي التي تمنى أن تغسلها عنه فريضة الحج، وقد أداها منذ سنوات، والتزامه بالصلاة في مواقيتها في جامع الصالح طلائع جار بيته.صنفه النقاد تحت لافتة «الفنان التلقائي»، ولكني اخترت له فنان النبض الشعبي، لأنه نهل من النبع الأصلي مباشرة بلا واسطة، فهو في موقع ومن موقع التماس البكر مع رؤية الشعبيين ونبضهم، وهذا هو الإنجاز الباهر الذي حققه محمد علي في تعبيره الفني بلا جهد أو اصطناع، لأنه كان تماسا حميما مع تكوينات نفسه وعينه وذاته. لوحاته الكثيرة كلها رجال ونساء وأطفال تعكس التعب والمشقة والقهر والصبر ولا عجب، فهي وجوه سواد الشعب المصري المتعب العامل دأبا في احتمال ونكتة تحت طحن الرحى. مع التعب والشقاء المنعكسين بإلحاح في لوحاته لا تجد اليأس أبدا، فالطفل والعجوز داخله يدركان بالبراءة والخبرة أن دوام الحال من المحال، وإن مع العسر يسرا، لذلك تجد الفنان محمد علي قد أغرق لوحاته بالألوان الجياشة المرحة التي تحمل في مرحها الفرح والشجن متلازمين.كنت قد سألته، وهو يرشف قهوته، ما أخبار الفنان محمود اللبان؟ قال: مااااات. قلت: وما أخبار بيت الشيخ إمام؟ قال: مش عارف.. قلت: أخته لا تزال تسكن فيه؟ قال: ماااااتت... قلت: أنا زرت حوش قدم وشفت أنقاض بيتكم القديم، وقابلت صاحب القهوة جاركم حسن بطنجهة. قال: ماااااااات.كل مرة يخبرني فيها بموت أحد ترتسم على وجهه ابتسامة تتهلل فيها نظرة عينيه كأنه يعلن عن نيل المتوفى لجائزة «اكسب المليون» و«عقبال أمالتك»!ما كل هذه البشاشة مع سيرة الموت يا محمد؟سعل ضاحكا، أو ضحك سعالا، وهو ينظر في اغتباط أمامه إلى الأفق وراء زجاج النافذة، ثم استطرد: محمود اللبان مات صباح حصوله على قرار منحة التفرغ. بعد قوله هذا ظل يهز رأسه بما يمكن أن يكون تعجبا من المفارقة أو أسفا لتأخر صدور القرار حتى مات محمود اللبان، ثم أردف بابتسامة واسعة: أنا ما أخدتش منحة تفرغ. قلت: هل قدمت؟ كرر: ما أخدتش تفرغ.لماذا تبدو السعادة كلها على وجهك يا محمد، كلما ذكرت خبرا مؤسفا؟ هل أنت مسرور لأن توقعاتك كلها جاءت في محلها؟بادرته: هل استطعت أن تبيع معرضك الأخير؟ قال برضاء: بتوع المقتنيات أخدوا ثلاث لوحات بس ما صرفتش، قالو السنة الجاية الصرف.بعد قوله هذا انتابته حالة، ولم استطع أن أعرف هل كانت قهقهة عالية أم نوبة سعال حادة.

حالا مرت 4 أعوام على رحيل الفنان محمد علي، الذي تمنى الرحيل فجاءه 9 سبتمبر 2009، هذا الفنان المنكر لذاته واهبا بيته في عطاء لا حدود له للكيان الفني: الشاعر أحمد فؤاد نجم والموسيقي المغن الشيخ إمام عيسى على مدى كل السنوات العجاف من 1967 حتى 1995، وكان بحق الضلع الثالث لثنائيتهما من دون منازع أو إدعاء.

من لوحات محمد علي فنان النبض الشعبي

Published on October 21, 2013 00:55

October 19, 2013

لا أمل في راحة للدماغ:

هذا الشئ الذي اسمه "سياسة

حين يقال أن الثقافة والتربية والتعليم والفن والأدب والمسرح.....إلخ أشياء أخرى غير "السياسة" فهذا لا يعني أنها صماء بكماء عمياء غير مسئولة عن مجريات الأمور والهموم فالمقصود أنها أرقى من "السياسة" لأنها: متقدمة في الرؤية؛ ترى الأزمات المستقبلية وتحذر، كزرقاء اليمامة، من مغبتها قبل المداهمة التي تصبح شغل "السياسة" فيما بعد، كما أنها أعمق في استيعاب الخسائر الراهنة وأبعد إدراكا في تحليل مسبباتها ورصد شواهدها.

منذ المسرح اليوناني القديم إلى مسرح شكسبير وعصره حتى الحديث، وقضايا العدل والغدر والمقاومة ومصائر الناس وما إلى ذلك هي محاور العمل التي يتناولها كل زمان من زاويته بلغته التي تؤثر في الناس فيتجاوبون معها ويتعلقون بأطواق نجاتها. ولا نكادنرى في تراثنا العربي والإسلامي، البعيد والمتوسط والقريب، أدبا وشعرا وكلاما ذا قيمة لم تكن هموم الأمة وأزمات الوقت والإنسان هي مشغوليته وحافز وجوده إبتداءً.

ليس هناك شئ منفصل لوحده اسمه "سياسة" خارج مسيرة الحياة اليومية الملامسة لحياة سواد الناس؛ يبدو معها "السياسي" وكأنه يلبس شيئا طارئا، مثل "النوبة" أو النزوة أو الهواية أو المرض، مايلبث أن يتركه أو يعتزله أو يشفى منه حيث يكون تعبير "مهتم بالسياسة" يبدو أحيانا كتهمة وأحيانا كامتياز وتميّز فئة على الغالبية، التي يُتصوّر أن تستمر في طريقها خالية القلب غير مشغولة سوى بشأنها الخاص.

ما يحدث حولنا، الذي صار مسرحا حيا أكثر قسوة من مسرح القسوة الذي قدمه "أنتونين أرتود"، يفرض على "سواد الناس" القلق الذي يهدد وجودهم اليومي الروتيني بالفقد في أي لحظة، وهم لذلك مرغمون على الإهتمام والمتابعة ومعرفة ما الذي يحدث حولهم ولماذا يحدث، ليس لأنهم "سياسيون" أو مهتمون بما يسمونه "سياسة"، ولكن لأن الدمار ينتظرهم إذا تغافلوا. الحقيقة التي صارت جلية هي أن "سواد الناس" هم الذين تنزف دماؤهم مباشرة، وهم الذين يذبحون ويشردون ويطردون من بيوتهم ويتلقون الكوارث بكل أنواعها ملتهبة بين أيديهم؛ بسبب هذا التماس الحاد مع "معرفة"، هي: الحياة أو الموت، فإنه لا يحق لكائن من كان أن يسمي متابعة مايجري هنا وهناك والبحث عن أسبابه ومسبباته " سياسة" من نتائجها تحويل "سواد الناس" إلى "سياسيين"، فيعطي بذلك الحق لمن بيدهم وسائل القهر منعهم من الخلط والإختلاط بـ "السياسة"!

المتابعة أي: "الوعي بما يحدث" هي باب حماية الزوجات والأطفال من الموت والتشرد خارج الديار؛ حماية للحياة اليومية بتفاهاتها المرحة ولذائذها البريئة ومآسيها الصغيرة، وهنا تصبح الثقافة، وتوابعها الفن والأدب والتربية والتعليم، مجبرة على مساعدة "سواد الناس" على الفهم وعلى النجاة، تماما كجندي الإنقاذ الذي يأخذ بأيدي من تهددهم الأخطار للخروج أحياء من بين الأنقاض والخرائب، بناء على ذلك يكون من السخف ومن اللجاجة التفتيش المتعنت والإلحاح لفصلها عما يسمونه "سياسة".

إن الذي يتعامل مع "الثقافة" و"الفن" بأفرعه و"الأدب" بأشكاله و"التربية والتعليم" بأحوالهما عليه أن يعرف أنه باختياره هذا الطريق يكون قد حمل أمانة أثقل وطأة من "المحلل السياسي"؛ لأن مهمته الدائمة، لإفهام "سواد الناس" ومساعدتهم للوعي بمصالحهم، هي رصد الأحداث وتقييمها بمعيار الخسائر والمكاسب الإنسانية، وفقا لمبادئ العقيدة، بعيدا عن غبن مصالح الدول الكبرى.

حين يقال أن الثقافة والتربية والتعليم والفن والأدب والمسرح.....إلخ أشياء أخرى غير "السياسة" فهذا لا يعني أنها صماء بكماء عمياء غير مسئولة عن مجريات الأمور والهموم فالمقصود أنها أرقى من "السياسة" لأنها: متقدمة في الرؤية؛ ترى الأزمات المستقبلية وتحذر، كزرقاء اليمامة، من مغبتها قبل المداهمة التي تصبح شغل "السياسة" فيما بعد، كما أنها أعمق في استيعاب الخسائر الراهنة وأبعد إدراكا في تحليل مسبباتها ورصد شواهدها.

منذ المسرح اليوناني القديم إلى مسرح شكسبير وعصره حتى الحديث، وقضايا العدل والغدر والمقاومة ومصائر الناس وما إلى ذلك هي محاور العمل التي يتناولها كل زمان من زاويته بلغته التي تؤثر في الناس فيتجاوبون معها ويتعلقون بأطواق نجاتها. ولا نكادنرى في تراثنا العربي والإسلامي، البعيد والمتوسط والقريب، أدبا وشعرا وكلاما ذا قيمة لم تكن هموم الأمة وأزمات الوقت والإنسان هي مشغوليته وحافز وجوده إبتداءً.

ليس هناك شئ منفصل لوحده اسمه "سياسة" خارج مسيرة الحياة اليومية الملامسة لحياة سواد الناس؛ يبدو معها "السياسي" وكأنه يلبس شيئا طارئا، مثل "النوبة" أو النزوة أو الهواية أو المرض، مايلبث أن يتركه أو يعتزله أو يشفى منه حيث يكون تعبير "مهتم بالسياسة" يبدو أحيانا كتهمة وأحيانا كامتياز وتميّز فئة على الغالبية، التي يُتصوّر أن تستمر في طريقها خالية القلب غير مشغولة سوى بشأنها الخاص.

ما يحدث حولنا، الذي صار مسرحا حيا أكثر قسوة من مسرح القسوة الذي قدمه "أنتونين أرتود"، يفرض على "سواد الناس" القلق الذي يهدد وجودهم اليومي الروتيني بالفقد في أي لحظة، وهم لذلك مرغمون على الإهتمام والمتابعة ومعرفة ما الذي يحدث حولهم ولماذا يحدث، ليس لأنهم "سياسيون" أو مهتمون بما يسمونه "سياسة"، ولكن لأن الدمار ينتظرهم إذا تغافلوا. الحقيقة التي صارت جلية هي أن "سواد الناس" هم الذين تنزف دماؤهم مباشرة، وهم الذين يذبحون ويشردون ويطردون من بيوتهم ويتلقون الكوارث بكل أنواعها ملتهبة بين أيديهم؛ بسبب هذا التماس الحاد مع "معرفة"، هي: الحياة أو الموت، فإنه لا يحق لكائن من كان أن يسمي متابعة مايجري هنا وهناك والبحث عن أسبابه ومسبباته " سياسة" من نتائجها تحويل "سواد الناس" إلى "سياسيين"، فيعطي بذلك الحق لمن بيدهم وسائل القهر منعهم من الخلط والإختلاط بـ "السياسة"!

المتابعة أي: "الوعي بما يحدث" هي باب حماية الزوجات والأطفال من الموت والتشرد خارج الديار؛ حماية للحياة اليومية بتفاهاتها المرحة ولذائذها البريئة ومآسيها الصغيرة، وهنا تصبح الثقافة، وتوابعها الفن والأدب والتربية والتعليم، مجبرة على مساعدة "سواد الناس" على الفهم وعلى النجاة، تماما كجندي الإنقاذ الذي يأخذ بأيدي من تهددهم الأخطار للخروج أحياء من بين الأنقاض والخرائب، بناء على ذلك يكون من السخف ومن اللجاجة التفتيش المتعنت والإلحاح لفصلها عما يسمونه "سياسة".

إن الذي يتعامل مع "الثقافة" و"الفن" بأفرعه و"الأدب" بأشكاله و"التربية والتعليم" بأحوالهما عليه أن يعرف أنه باختياره هذا الطريق يكون قد حمل أمانة أثقل وطأة من "المحلل السياسي"؛ لأن مهمته الدائمة، لإفهام "سواد الناس" ومساعدتهم للوعي بمصالحهم، هي رصد الأحداث وتقييمها بمعيار الخسائر والمكاسب الإنسانية، وفقا لمبادئ العقيدة، بعيدا عن غبن مصالح الدول الكبرى.

Published on October 19, 2013 20:58

72 سنة على رحيلها يوم 19 أكتوبر 1941:

الآنسة ميْ

عند غروب يوم 19 من أكتوبر عام 1941 كان رحيل الآنسة ميْ، ماري إلياس زيادة، الأديبة والمفكرة والشاعرة والخطيبة والموسيقية التي اشتهرت بدورها الريادي في الحركة الأدبية والثقافية في مصر منذ وصولها إليها في الثانية والعشرين من عمرها مع والدها ووالدتها، قادمين من مدينة ميلادها الناصرة بفلسطين. كان والدها قد رحل من بلدته «شحتول» بلبنان الى فلسطين، حيث تزوج من والدتها «نزهة معمر» الفلسطينية، وتمت ولادة ابنتهما ماري في 11 فبراير عام 1886.

كانت مصر في تلك الفترة تستقطب مثقفي الوطن العربي الذين جاؤوا بمشاريعهم الثقافية والأدبية والصحافية يلوذون بطقس الحرية والسماحة الذي كانت تمثله مصر للجميع، ويساهمون في حركة نهضتها.

جاءت الابنة النابغة مصر مشروع أديبة تكتب بالفرنسية، بتوقيع «إيزيس كوبيا»، فحولتها مصر إلى أديبة تكتب بالعربية، بتوقيع الآنسة مي، الذي اقترحته أمها مأخوذا من الحرف الأول والأخير من اسمها «ماري». تعرفت «مي» على أستاذها أحمد لطفي السيد، الذي قادها إلى برنامج مكثف لدراسة اللغة العربية والخط العربي، والتحقت بالجامعة المصرية، ودرست الفلسفة الإسلامية واللغة على يد أساتذة من الشيوخ. كان والدها مارونيا وأمها أرثوذكسية، فنشأت مسيحية متدينة التدين الخالي من التعصب المذهبي وغيره: متسامحة، عطوفة، متفهمة للاختلاف، محترمة لكل العقائد، تذكر في كل حين وفي كتاباتها إجلالها للقرآن الكريم، الذي وهبها الفصاحة وأخرجها من العُجمة.

ألفت 15 كتابا غير الأشياء التي لم يتم تجميعها. قدمت لأول مرة في التأليف العربي الحديث ثلاث دراسات مهمة ورائدة عن الأديبات «باحثة البادية ملك حفني ناصف» و«عائشة التيمورية» و«وردة اليازجي»، وهي من المراجع المهمة لكل باحث في تاريخ هؤلاء الأديبات. إلى جانب نشاطها في الكتابة والخطابة، أقامت «الآنسة مي» صالونها الأدبي الذي غطت شهرته على جوانبها الإبداعية الأكثر أهمية، واستمر هذا الصالون الثلاثائي من سنة 1911 حتى سنة 1931 ، تقريبا، قبلة كل أدباء ووجهاء الثقافة في ذلك العصر، كما اشتهرت مراسلاتها الأدبية مع الكثيرين من أصدقائها الأدباء والشعراء، ومن أشهرهم جبران خليل جبران ـ وهي حالة إيحاء بالحب خاض فيها الجميع رغم أنهما لم يلتقيا أبدا، وكان لجبران حكاياته البايخة مع نساء أخريات ـ وكذلك مراسلاتها مع عباس محمود العقاد، وعلى الرغم من أهمية تلك المراسلات، إلا أنها للأسف بدت للبعض وكأنها كانت النشاط الأدبي والحياتي للآنسة مي، حتى ظنوا أنها لم تكن سوى العاشقة أو المعشوقة، وهذا يرجع الى الأقلام التي تجاوزت في تحليلها المراسلات من الحدود الواقعية إلى خيالات الظن المؤدية إلى دروب الكذب والزور والبهتان وخطيئة الخوض في الأعراض.

تعرضت الآنسة مي بعد وفاة والدها عام 1930، ثم وفاة أمها عام 1932 إلى حالة من الحزن المنطقي، ووجدت نفسها وحيدة ببيتها من دون حماية وحدب والديها، فقررت إلغاء ندوة صالونها الأسبوعية كل ثلاثاء، لكنها لم تنقطع عن التأليف والكتابة والتواصل الثقافي، حتى يذكر لها قيامها بعقد مصالحة بين طه حسين والزيات في بيتها عام 1935.

فوجئت الآنسة ميْ بابن عمها جوزيف يأتي إليها من لبنان، يسألها عن أملاكها وأموالها ويرشح نفسه مديرا لأعمالها، فلما أكدت له أنها لا تملك إلا حسابات بسيطة دس عليها جواسيسه ليستطلعوا خبايا أموالها، ومنهم قريبة أحضرها لتقيم معها بزعم أنها خادمة لترعى شؤونها! وكان لوالد مي قطعة أرض ببلدته شحتول استولت عليها عائلته، مما جعله يحذر ابنته من الثقة بأقاربه أو أقارب أمها، ومع ذلك لم تجد ميْ مانعا من فتح بابها لابن العم الذي استطاع بالخديعة أن يلتف حولها لتوقع له على توكيل يخول له التصرف باسمها، وبدعوى الترفيه عنها استدرجها إلى لبنان لتجد نفسها في قبضته يدخلها مستشفى العصفورية بقميص المجانين.

لم تتوقع الآنسة مي هذا التطور المفاجئ في مسار حياتها الكريمة الهادئة الموشاة بالأمانة والنظافة والرقي ورفاق الثقافة وتدليل الوالدين وتبجيل الأصدقاء، لتصبح في سن الـتاسعة والأربعين مسجونة مع المجانين بلا حول أو قوة ومحجور عليها بحكم قضائي نافذ في لبنان ومصر، فأضربت عن الطعام عسى أن تتنبه الأوساط الثقافية في مصر ولبنان لمأزق السجن الرهيب الذي ألقاها أهلها فيه ظلما وبهتانا طمعا فيما تملك، ولم يتحرك أحد! اندهشت مي لسرعة تصديق أصدقائها لتهمة الجنون التي ألصقت بها مما جعلها تقاطعهم جميعا، حين فرج الله كربها بواسطة التاجر الفلسطيني مارون غانم الذي دبر بإحكام ما سمته «مؤامرة إنقاذها» من محنتها التي استمرت ثلاث سنوات رأت فيها، كما قالت، «أكثر جوانب النفس البشرية إظلاما وقسوة وشرا»!

مراجع هذا الكلام المختصر جدا عن الآنسة مي: «مي زيادة أو مأساة النبوغ»، سلمى الحفار الكزبري، مؤسسة نوفل، 1987، و«مي زيادة في حياتها وآثارها»، وداد سكاكيني دار المعارف، 1969، «صنعة لطافة»، صافي ناز كاظم، دار العين، 2007، (الصفحات من 157 الى 194).

Published on October 19, 2013 14:28