Laurent Kloetzer's Blog, page 63

July 25, 2013

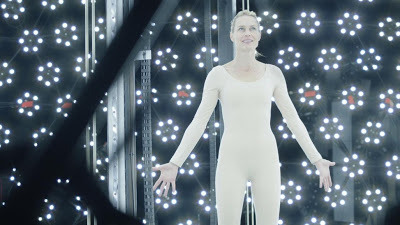

The Congress - Ari Folman

Le lecteur se souviendra peut-être que nous avions aimé Valse avec Bachir, film remarquable autant par son procédé (un documentaire en film d'animation) que par son discours sur la mémoire.

The Congress nous a laissés ébouriffés et un peu perdus. C'est un objet étrange, un film qui ne ressemble à rien d'autre, qui va là où personne ne va et où personne, peut-être, n'ira plus. Il faut accepter de perdre pied, de ne pas tout comprendre, de se laisser porter par l'étrange ambiance du film. Aller le voir sur grand écran, je crois, nous y a aidés.

Dans un futur très proche, l'actrice Robin Wright (vous savez, la blonde ingénue de Princess Bride) décide, pour rattraper une carrière foirée, d'abandonner les droits sur elle-même et sur son image à la société Miramount. Elle se fait scanner dans une étrange et belle machine et se retire dans une vie tranquille jusqu'à la fin de son contrat, 20 ans plus tard, le temps pour la Miramount de faire de son personnage animé l'héroïne de films de SF débiles.

Vingt ans après, elle se rend à un congrès de futurologie, où, pour entrer, il convient de consommer un psychotrope qui vous transforme en personnage de dessin animé. Et la belle et étrange Robin de dessin animé d'errer dans un univers étrange, plastique, réagissant aux pulsions de l'imagination…

Ce film est bancal, biscornu, certaines scènes sont de trop (celles avec le médecin d'Aaron), certaines explications sont bien lourdes et plombent le récit. Mais on y trouve Harvey Keitel en agent amoureux et manipulateur. Mais surtout l'ambiance, la matière des rêves, les planeurs, les cerfs-volants, le clone de Sean Penn en animateur, l'histoire d'amour, les errances, les images et sont uniques et étrangement cohérentes. Robin Wright glisse à travers tout cela, femme de quarante ans/personnage animé/clocharde post apocalyptique. Je ne comprends pas ce qu'Ari Folman tente de nous dire sur les rêves, l'animation, le cinéma. Je ne comprends pas comment on a pu être assez fou pour lui donner de l'argent pour faire un film pareil, mais je suis très heureux, en vérité, qu'il ait été fait. Les films sont rares, qui nous montrent la plasticité du monde, le lien tordu entre nos rêves, nos fantasmes et cette chose bizarre qu'on persiste à appeler réalité.

Published on July 25, 2013 23:43

July 24, 2013

The City & The City - China Mieville

Mon premier roman de China Miéville, recommandé par le lecteur-de-chez-les-bouquins-d'histoire-militaire-d'en-face. Pas un chef d'oeuvre, mais un roman très bien fait, très intelligent, très malin, et bien écrit et bien traduit, ce qui ne gâche rien, bref une excellente lecture.

A Beszel, une ville des Balkans, une inconnue est retrouvée morte sur un terrain vague. Un policier entre deux âges, brave type assez roué, Tyador Borlù, est mis sur l'enquête, interroge les jeunes camés des cités avoisinantes, remonte la piste du fourgon qui a transporté l'inconnue. Est-elle d'ici ? Est-elle une étrangère ? Vient-elle de l'autre ville ?

The City & The City est un roman d'enquête policière. Flics, interrogatoires, systèmes informatiques hors d'âge, bureaucratie inepte… Il en suit tous les codes, il respecte toutes les règles du genre, jusqu'à la fin. Son intrigue est habile, amusante, et tient en haleine jusqu'au bout. D'autant que le cadre en est incroyablement malin. Beszel a une petite particularité… Elle partage son territoire avec une autre ville, Ul Qoma, aux modes, au langage, à l'architecture différentes. Le découpage territorial y est incroyablement enchevêtré, et les habitants d'une ville sont entraînés depuis l'enfance à ne pas voir, ni entendre, ni sentir quoi que ce soit venant de l'autre ville. Le bonheur de ce roman est là, dans la découverte d'une cité d'Europe tout à fait crédible où cette incroyable étrangeté serait possible. Règles, contre-règles, modes de vie, l'enquête est le prétexte à une visite sociologique et politique des deux villes tout à fait fascinantes. Le roman se base sur cette prémisse étonnante et la tire jusque dans ses retranchements (notamment en matière de vocabulaire, point auquel je suis sensible), sans jamais perdre le lecteur en route. C'est à la fois, drôle, absurde et réaliste. Au point de me faire me poser la question : qui évisons-nous ? Au milieu de quoi vivons-nous de manière consciente, que nous nous rendons volontairement invisible ? Il n'y a là dans ce livre interrogation paranoïaque, juste une revigorante manière d'interroger la réalité.

Published on July 24, 2013 23:33

July 16, 2013

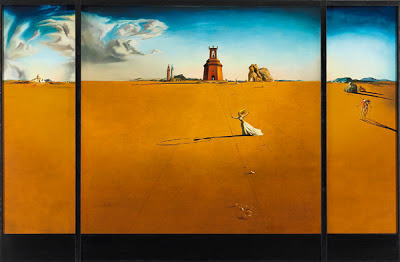

Vermilion Sands - J.G. Ballard

Cet été, nous n'irons pas à Vermilion Sands. Je suis trop vieux, maintenant, et la destination n'est pas idéale pour les familles. Le sable, les terrasses, les maisons d'un blanc éclatant, les fêtes, certes... Tout cela est passé. Vermilion Sands était une destination à la mode dans les années 70, maintenant la station balnéaire n'est plus que l'ombre d'elle-même, le souvenir d'un souvenir. Il aura fallu les drogues, les modes étranges du temps pour convaincre la jet-set de s'aventurer là-bas. La faune est dangereuse... Raies, scorpions, insectes incrustés de joyaux, aux poisons rares... Et la mer absente. Il faut du temps pour le comprendre, les photos laissent parfois croire que les étendues brillantes, au-delà des quais... Non, ce n'est que du sable, de la silice solidifiée. Les yachts dérivent paresseusement sur de larges roues chromées. Des plages infinies, sans les ennuis des algues, des vagues et de l'écume. Partir là-bas était l'ultime pulsion du snobisme. Ecouter les statues chantantes, habiter une maison psychotronique, sculpter les nuages au dessus de Coral 5.

Cet été, nous n'irons pas à Vermilion Sands. Je suis trop vieux, maintenant, et la destination n'est pas idéale pour les familles. Le sable, les terrasses, les maisons d'un blanc éclatant, les fêtes, certes... Tout cela est passé. Vermilion Sands était une destination à la mode dans les années 70, maintenant la station balnéaire n'est plus que l'ombre d'elle-même, le souvenir d'un souvenir. Il aura fallu les drogues, les modes étranges du temps pour convaincre la jet-set de s'aventurer là-bas. La faune est dangereuse... Raies, scorpions, insectes incrustés de joyaux, aux poisons rares... Et la mer absente. Il faut du temps pour le comprendre, les photos laissent parfois croire que les étendues brillantes, au-delà des quais... Non, ce n'est que du sable, de la silice solidifiée. Les yachts dérivent paresseusement sur de larges roues chromées. Des plages infinies, sans les ennuis des algues, des vagues et de l'écume. Partir là-bas était l'ultime pulsion du snobisme. Ecouter les statues chantantes, habiter une maison psychotronique, sculpter les nuages au dessus de Coral 5.Qu'en reste-t-il, maintenant ? Une collection de souvenirs mordants, amers, par James Graham Ballard, chroniqueur de ce lieu unique, de ses artistes déviants, de ses femmes aux noms de parfums et aux griffes d'araignées. A Vermillion Sands, on joue, on souffre et on s'ennuie. La lassitude balnéaire emporte et efface les moindres mouvements de l'âme, il ne reste plus qu'à s'allonger à l'ombre d'une terrasse de béton blanc, commander un crystal cocktail, attendre que la saison revienne, que les touristes reviennent, que revienne cette beauté conduisant une voiture aux lignes pures sur l'autoroute de Red Beach à Lagoon West, laissant voler derrière elle une écharpe immense, un parfum de désir et de mort.

Tout est déjà écrit, tout passe, Ballard lui-même a couché sur le papier ses souvenirs des années 70 dès les années 50, fondant un de ces mouvements littéraires dont Vermilion Sands a le secret, l'anticipation inversée. Il paraît que Ballard est mort, en vérité il s'ennuie encore, vêtu d'un costume blanc, en compagnie de Raymond Mayo, assis à là terrasse d'un hôtel aux lignes abstraites, autour d'eux volent des libellules aux yeux de cristal.

Nous n'irons pas à Vermilion Sands.

Le livre de J.G. Ballard a été remarquablement (ré)édité par les éditions Tristram.

Published on July 16, 2013 23:48

July 8, 2013

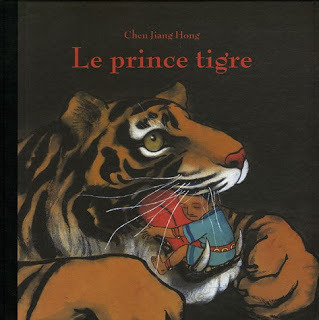

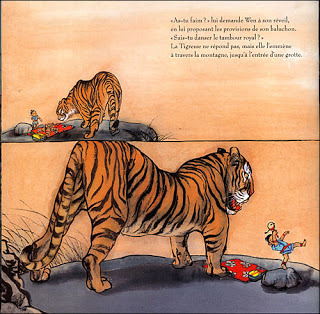

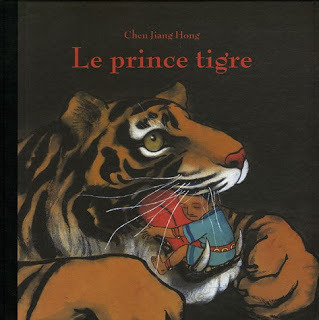

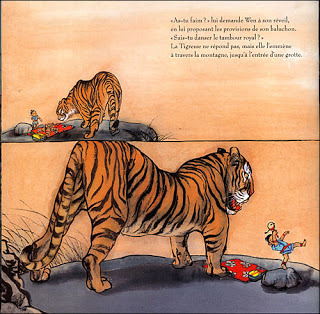

Le prince tigre - Chen Jiang Hong

Billet publié simultanément sur Virgule et Papillon.

Il y a les livres que nous aimerions lire à nos enfants, mais qu'ils n'aiment pas tellement. Ceux qu'ils aiment lire mais que nous n'aimons pas. Et les livres qu'on peut lire et relire sans ennui.

Le prince tigre, de Chen Jiang Hong, fait partie de cette dernière catégorie.

En Chine, il y a longtemps, une tigresse rendue folle de douleur par la mort de ses petits dévaste des villages et tue leurs habitants. L'Empereur envoie toujours plus de soldats, en vain, et songe à prendre lui-même la tête de l'armée, quand une vieille prophétesse, tirant le Yi-King, lui annonce qu'il devra envoyer son propre fils.

Ainsi, le tout petit enfant, très sérieux, est accompagné par son père à l'orée de la terre dévastée...

Le récit est simple et puissant, servi par de magnifiques illustrations, inspirées par la peinture chinoise. L'auteur ne masque ni le feu, ni les armes, et le monstre est vraiment terrifiant, ce qui rend d'autant plus doux et puissant le récit d'apprivoisement qui suivra.

Ce récit est inspiré par une étonnante statuette qu'on peut voir au musée Cernuschi, à Paris : la tigresse. Tout l'album tourne autour de cette image, l'enfant dans la bouche du monstre.

Il y a les livres que nous aimerions lire à nos enfants, mais qu'ils n'aiment pas tellement. Ceux qu'ils aiment lire mais que nous n'aimons pas. Et les livres qu'on peut lire et relire sans ennui.

Le prince tigre, de Chen Jiang Hong, fait partie de cette dernière catégorie.

En Chine, il y a longtemps, une tigresse rendue folle de douleur par la mort de ses petits dévaste des villages et tue leurs habitants. L'Empereur envoie toujours plus de soldats, en vain, et songe à prendre lui-même la tête de l'armée, quand une vieille prophétesse, tirant le Yi-King, lui annonce qu'il devra envoyer son propre fils.

Ainsi, le tout petit enfant, très sérieux, est accompagné par son père à l'orée de la terre dévastée...

Le récit est simple et puissant, servi par de magnifiques illustrations, inspirées par la peinture chinoise. L'auteur ne masque ni le feu, ni les armes, et le monstre est vraiment terrifiant, ce qui rend d'autant plus doux et puissant le récit d'apprivoisement qui suivra.

Ce récit est inspiré par une étonnante statuette qu'on peut voir au musée Cernuschi, à Paris : la tigresse. Tout l'album tourne autour de cette image, l'enfant dans la bouche du monstre.

Published on July 08, 2013 07:22

July 7, 2013

Une lecture critique des Masques de Nyarlathotep – 3

Ce billet fait suite à celui-ci.

Je continue donc ma lecture des fascicules de la campagne…

Le Kenya : on

n’échappera pas à ce pays, puisque c’est là que l’expédition Carlyle a été

« massacrée ». Comme pour les précédents, je trouve le contexte très

intéressant. Je note d’ailleurs que je suis tout autant emmené par les textes

que par les nombreuses photographies de rues et de paysages… Une situation

vraiment intéressante : que les PJs soient accusés d’être des

incendiaires. Le contexte, entre ville blanche, brune et noire à Nairobi pose

d’intéressantes situations, surtout si les PJs sont coincés par les préjugés

racistes de leur temps (les leurs et ceux de leurs interlocuteurs). On trouve

aussi un gros rituel à interrompre, ce cliché m’ennuie.

La Chine : là

encore, contexte passionnant, entre concessions, banditisme, luttes de sectes.

Je trouve que, comme pour le Kenya, on peut parvenir à imaginer comment un

culte sanguinaire parvient à prospérer sur ce terreau. J’aime bien les érudits

locaux proposés, les militants prêts à faire le coup de main, le

personnage de McChum, les navires mystérieux. Scénaristiquement, Brady qui se

cache et cherche à récupérer sa bonne amie est un classique qui peut marcher.

Comme dit précédemment, je me passerai volontiers de la fusée

et de tout le bazar autour du moteur au radium de la Dame Noire.

L’Australie :

bis repetita, bon contexte, une idée de situation intéressante : des

excavations par les méchants dans la cité de la Grande Race, qu’il faut un peu

travailler pour éviter que ce soit un replay des Montages Hallucinées. Pour une fois, j’aime bien aussi une des

histoires des fausses pistes, celle avec les abos qui font un casse dans un

musée.

Ma conclusion sur la campagne : j’en ressors avec une

impression de fausse complexité. Beaucoup de blabla, beaucoup de lieux, de

PNJs, mais peu de scènes, peu d’idées de mise en scène. Je suis bien conscient

que ce genre de campagne bac à sable était tout à fait original pour l’époque.

Maintenant, ça me paraît être un produit très daté, correspondant à l’époque

étudiante du jeu de rôle : il faut du temps, un MJ très motivé, et l’envie

de se coltiner certains des pires clichés des tentaculeries. J’ai eu un vrai

plaisir à le lire, le travail éditorial est remarquable, mais le tout dégage

une impression de fausse abondance et de vraie confusion.

Le scénario, assez simple, peut se résumer à ceci : les

PJs découvrent un réseau mondial de cultes dédiés au Mal, ils parcourent le

monde en avion/voiture/liner/chameau, combattent les méchants et sauvent la

planète, empêchant le Grand Rituel. Malheureusement, ce trip-là ne me fait pas

très envie…

Réflexions sur les

cultistes

Je me permets de citer une conversation (publique) avec

Tristan Lhomme :

Le

"cultiste" de Cthulhu est l'équivalent du gobelin d'AD&D, le

figurant disponible en masse qui sert essentiellement d'obstacle ou de chair à

canon. Je n'ai jamais pu les blairer sous cette forme. A une époque, les gens

de Pagan Publishing ont tenté d'écrire des scénarios avec des sectateurs un peu

plus évolués. Le résultat était, en gros "nous sommes des gens normaux qui

suivons une religion minoritaire, mais sans arracher le coeur de personne,

hein, on prépare juste la fin du monde lors de réunions Tupperware présidées

par un Grand Ancien". C'était pire que le gobelin à 10 PdV : c'était

chiant. "Donc, vous repérez ce dentiste comme un gros bonnet potentiel de

la secte. Vous le suivez ? Parfait, il va à son cabinet et y passe la journée,

et puis le soir, il rentre chez lui, achète un bouquet de fleurs pour sa femme,

embrasse son fils... et rebelote le lendemain. Si vous tentez de vous en

approcher, vous pouvez prendre rendez-vous pour vous faire soigner les dents.

Ah, et il joue au bridge une fois par semaine."

Ces temps-ci, je suis

titillé par l'idée d'écrire un scénario où les investigateurs feraient du

cultbusting, et trouver la bonne approche pour le culte est mon plus gros

obstacle. Le faire à l'ancienne, avec des cultistes baveux ? Non. Pousser la

normalité jusqu'à la dentisterie ? Non plus.

Le jeu de rôle fait une grande consommation de clichés,

nécessaires à l’imaginaire partagé. Comment exploiter celui-ci ?

Soit un membre du culte de la langue sanglante. Immigré

kenyan à New York, travaillant aux docks. Ayant peut-être de la famille quelque

part. Qu’est-ce qui le pousse à participer à des meurtres collectifs ?

Ecartons deux réponses : « il est fou » et

« il est primitif/noir/sauvage/superstitieux ».

Les gens adhèrent à des sectes parce que ça leur apporte

quelque chose, même si ce n’est qu’un mensonge. Dans son culte, notre bonhomme

trouve déjà des amis, de la sociabilité. Puis il se rend bien compte que son

maître peut beaucoup, plus que le prêtre chrétien ou que le sorcier animiste.

Le guérir de manière extraordinaire, lui donner des visions exaltantes, lui

apporter une chance de fortune et des satisfactions sexuelles. Lui donner du

pouvoir par rapport à ses égaux. Et à partir du moment où notre bonhomme a

associé son groupe et toutes les satisfactions de son existence (difficile), on

comprend qu’il le lâche difficilement, voire même qu’il prenne des risques à

commettre des agressions passibles de peines douloureuses.

Je voudrais qu’il puisse être tentant pour un PJ un peu perdu de rejoindre le culte.

Les cultes présentés dans cette campagne semblent tous avoir

comme point commun un retour à une forme de communion plus directe aux forces

de la terre et de la nature. Un rejet de la modernité. Ce sont des cultes

d’hommes (il ne fait pas bon d’y être une femme), de paumés qui se voient

privés de leur pouvoir traditionnel. Tout ça me paraît juste.

La magie

L’utilisation de la magie dans ces histoires m’ennuie. Je

vois le contexte lovecraftien comme plutôt science-fictif et je pense que la

plupart des choses vues comme « magie » relèvent de formes de vies

étranges et de technologies incompréhensibles. J’aimerais que les éléments

fantastiques de la campagne aient une forme de cohérence et éviter le TGCM (Ta

gu* c’est magique), de même que le TGCE (Ta gu*, c’est extra-terrestre). Je

suis embêté par la ceinture magique qui traverse les siècles et qui est

indestructible par des moyens conventionnels. Si elle était presque entièrement

décomposée, un vrai trésor archéologique, protégé avec ardeur par des

scientifiques sûrs de leur bon droit, elle m’intéresserait beaucoup plus. Rien

de plus ennuyeux qu’on objet indestructible (sinon, peut-être, un rituel à

interrompre).

Reprenons donc un peu le contexte du « mythe »

(même si je pense que les récits de HPL n’ont pas spécialement à être

considérés comme cohérents). Les Montagnes

Hallucinées nous apprend qu’il a existé autrefois une race puissante, les

Anciens, très doués dans les sciences de la vie. Anéantis ensuite par une

guerre contre d’autres choses extraterrestres (les Grands Anciens, pour faire

simple). Le temps a passé, tout cela dort ou alors rampe dans les ténèbres

au-delà de notre regard, et la plupart des gens ne veulent pas voir. On sait

que certains de ces peuples pratiquent la métempsycose et voyagent dans le

temps à travers certains d’entre nous. D’autres ont construit des cultures,

invisibles à notre regard (les Profonds, les Hommes Serpent). Se rendre compte

de tout ça, de ces présences que l’on distingue dans le passé de l’humanité,

est un vrai choc pour les esprits rationnels, pour les gens sains et civilisés.

Le monde est grand, absurde, incompréhensible et des dieux horribles se cachent

juste là, derrière notre perception…

Retour sur la

campagne

Maintenant, imaginons un riche playboy américain, un

héritier blasé et ennuyé, attirant dans son entourage des types un peu louches,

férus de sciences occultes, de satanisme… Imaginons qu’il tombe sur une

immigrée kenyane fascinante, dotée de visions puissantes. Et que celle-ci

entraîne notre millionnaire dans ses visions. Un médecin jungien un peu trop

fumé, un anglais décadent égyptomane… Un

assemblage qui n’aurait pas dû avoir lieu.

En Egypte, lors de fouilles inspirées par M’Weru, ils

plongent dans le passé (sans doute par échange d’esprits) et apprennent des

secrets de la bouche d’un serviteur du Pharaon Noir. Ils partent pour le Kenya,

rejoignent une région où la terre et l’atmosphère ont des propriétés

physico-chimiques particulières. Là ils manifestent

quelqu’un. Né du sang, de la boue, de connaissances saisies sous des visions

terribles. Hypathia Masters s’unit (est forcée de s’unir ?) avec celui qui

vient de loin. Et qui commence, à pied, à descendre la vallée du Nil, depuis la

lac Victoria. On l’appelle Nyarlathotep.

Ce n’est pas la première fois qu’il apparaît dans l’histoire

de l’humanité. Il est là, inspirant les hommes à l’esprit faible, soufflant des

idées terribles pour le service de ses Maîtres Endormis. Maintenant, il vient

de s’incarner.

Nyarlathotep vint dans

les pays civilisés, basané, mince et sinistre, achetant sans cesse d'étranges

instruments de verre et de métal, qu'il combinait en nouveaux instruments plus

étranges encore. Il parlait beaucoup de sciences (d'électricité et de

psychologie) et faisait des démonstrations de puissance qui laissaient ses

spectateurs sans voix et firent croître sa renommée dans des proportions

inouïes.

(au passage, le texte mentionne 27 siècles, ce qui indique

qu’il ne remonte pas si loin que la campagne le dit, plutôt vers -800)

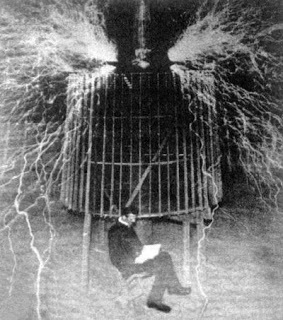

Que sont ces étranges machines qu’il combine ? Comment

fait-il pour obtenir une telle fascination ? On peut penser qu’il donne

accès à des visions d’autres esprits. Que lors de ses conférences quelques

esprits faibles, illuminés, gagnent des connaissances, du pouvoir ?

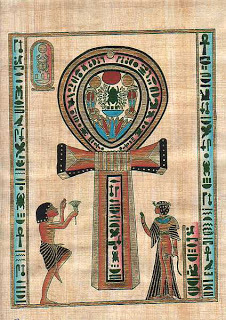

L’Ankh (voir mon article précédent) serait une sorte de

super scientologie, dont les membres les plus atteints ne clignent jamais des

yeux. Certains de ses membres se réunissent autour de machines à électricité

statique provoquant (l’œil de Râ ?) provoquant un puissant sentiment de

détente, en écoutant sur des phonographes les discours crachotants du Maître de

Sagesse. La société de l’Ankh joue en bourse sur des principes mathématiques

étranges (qui la rendent riche…), Nyarlathotep lui-même dispense aux plus

proches d’étranges baumes et drogues qui transforment et guérissent les corps.

Il marche dans le monde, apportant des visions sereines là où il n’y a que de

l’inquiétude, parlant autant aux pauvres qu’aux riches. Les gouvernements

l’aiment bien, ce « sage » prêche une forme d’individualisme, de

respect de la richesse donnée, il donne un espoir illusoire.

Que l’Ankh s’appuie sur des mouvements violents, des cultes,

des sectes sanguinaires (pour produire ses artefacts, ses drogues, ses

pouvoirs ?), personne ne le voit, personne ne veut le voir. Que ses

leaders populaires, soudain éveillés par N, soient prêts à renverser l’occident

affaibli par où il est faible. Et si l’éclipse de 1926 était le signal donné à

un l’apparition de mouvements politiques inspirés par l’Ankh, prenant le

pouvoir à Shangaï, au Caire, à Nairobi… ? Si les PJs appartiennent à une

forme d’élite blanche et riche (comme c’est probable s’ils sont dans

l’entourage d’Erica Carlyle), cette forme de super-bolchevisme leur apparaîtra

comme terrifiante.

Plus d’idées, peut-être, plus tard, si tout ça s’avère être

plus fécond qu’une simple rêverie en lisant du jeu de rôle.

La tension générale

était horrible. A une période de bouleversements politiques et sociaux vint

s'ajouter la crainte, bizarre et obscure, d'un abominable danger physique,

répandu partout, menaçant tout. (…) Un monstrueux sentiment de culpabilité

s'étendait sur tout le pays, et des abysses entre les étoiles soufflaient des

vents glacés qui faisaient frissonner les hommes dans des lieux sombres et

solitaires. L'enchaînement des saisons connut des altérations démoniaques : la

chaleur de l'automne persista d'effrayante façon, et chacun sentit que la

terre, et peut-être l'univers avaient échappé au contrôle des dieux, ou des

forces, inconnus, pour passer sous celui d'autres dieux, d'autres forces, qui

restaient ignorés.

Comment manifester par exemple cette inquiétude, cette

culpabilité ? Si Nyarlathotep surgissait maintenant, comme dans le

scénario de Tristan, il serait sans doute très

populaire… Mais les années 20 pourraient être un intéressant reflet de notre

temps.

Je continue donc ma lecture des fascicules de la campagne…

Le Kenya : on

n’échappera pas à ce pays, puisque c’est là que l’expédition Carlyle a été

« massacrée ». Comme pour les précédents, je trouve le contexte très

intéressant. Je note d’ailleurs que je suis tout autant emmené par les textes

que par les nombreuses photographies de rues et de paysages… Une situation

vraiment intéressante : que les PJs soient accusés d’être des

incendiaires. Le contexte, entre ville blanche, brune et noire à Nairobi pose

d’intéressantes situations, surtout si les PJs sont coincés par les préjugés

racistes de leur temps (les leurs et ceux de leurs interlocuteurs). On trouve

aussi un gros rituel à interrompre, ce cliché m’ennuie.

La Chine : là

encore, contexte passionnant, entre concessions, banditisme, luttes de sectes.

Je trouve que, comme pour le Kenya, on peut parvenir à imaginer comment un

culte sanguinaire parvient à prospérer sur ce terreau. J’aime bien les érudits

locaux proposés, les militants prêts à faire le coup de main, le

personnage de McChum, les navires mystérieux. Scénaristiquement, Brady qui se

cache et cherche à récupérer sa bonne amie est un classique qui peut marcher.

Comme dit précédemment, je me passerai volontiers de la fusée

et de tout le bazar autour du moteur au radium de la Dame Noire.

L’Australie :

bis repetita, bon contexte, une idée de situation intéressante : des

excavations par les méchants dans la cité de la Grande Race, qu’il faut un peu

travailler pour éviter que ce soit un replay des Montages Hallucinées. Pour une fois, j’aime bien aussi une des

histoires des fausses pistes, celle avec les abos qui font un casse dans un

musée.

Ma conclusion sur la campagne : j’en ressors avec une

impression de fausse complexité. Beaucoup de blabla, beaucoup de lieux, de

PNJs, mais peu de scènes, peu d’idées de mise en scène. Je suis bien conscient

que ce genre de campagne bac à sable était tout à fait original pour l’époque.

Maintenant, ça me paraît être un produit très daté, correspondant à l’époque

étudiante du jeu de rôle : il faut du temps, un MJ très motivé, et l’envie

de se coltiner certains des pires clichés des tentaculeries. J’ai eu un vrai

plaisir à le lire, le travail éditorial est remarquable, mais le tout dégage

une impression de fausse abondance et de vraie confusion.

Le scénario, assez simple, peut se résumer à ceci : les

PJs découvrent un réseau mondial de cultes dédiés au Mal, ils parcourent le

monde en avion/voiture/liner/chameau, combattent les méchants et sauvent la

planète, empêchant le Grand Rituel. Malheureusement, ce trip-là ne me fait pas

très envie…

Réflexions sur les

cultistes

Je me permets de citer une conversation (publique) avec

Tristan Lhomme :

Le

"cultiste" de Cthulhu est l'équivalent du gobelin d'AD&D, le

figurant disponible en masse qui sert essentiellement d'obstacle ou de chair à

canon. Je n'ai jamais pu les blairer sous cette forme. A une époque, les gens

de Pagan Publishing ont tenté d'écrire des scénarios avec des sectateurs un peu

plus évolués. Le résultat était, en gros "nous sommes des gens normaux qui

suivons une religion minoritaire, mais sans arracher le coeur de personne,

hein, on prépare juste la fin du monde lors de réunions Tupperware présidées

par un Grand Ancien". C'était pire que le gobelin à 10 PdV : c'était

chiant. "Donc, vous repérez ce dentiste comme un gros bonnet potentiel de

la secte. Vous le suivez ? Parfait, il va à son cabinet et y passe la journée,

et puis le soir, il rentre chez lui, achète un bouquet de fleurs pour sa femme,

embrasse son fils... et rebelote le lendemain. Si vous tentez de vous en

approcher, vous pouvez prendre rendez-vous pour vous faire soigner les dents.

Ah, et il joue au bridge une fois par semaine."

Ces temps-ci, je suis

titillé par l'idée d'écrire un scénario où les investigateurs feraient du

cultbusting, et trouver la bonne approche pour le culte est mon plus gros

obstacle. Le faire à l'ancienne, avec des cultistes baveux ? Non. Pousser la

normalité jusqu'à la dentisterie ? Non plus.

Le jeu de rôle fait une grande consommation de clichés,

nécessaires à l’imaginaire partagé. Comment exploiter celui-ci ?

Soit un membre du culte de la langue sanglante. Immigré

kenyan à New York, travaillant aux docks. Ayant peut-être de la famille quelque

part. Qu’est-ce qui le pousse à participer à des meurtres collectifs ?

Ecartons deux réponses : « il est fou » et

« il est primitif/noir/sauvage/superstitieux ».

Les gens adhèrent à des sectes parce que ça leur apporte

quelque chose, même si ce n’est qu’un mensonge. Dans son culte, notre bonhomme

trouve déjà des amis, de la sociabilité. Puis il se rend bien compte que son

maître peut beaucoup, plus que le prêtre chrétien ou que le sorcier animiste.

Le guérir de manière extraordinaire, lui donner des visions exaltantes, lui

apporter une chance de fortune et des satisfactions sexuelles. Lui donner du

pouvoir par rapport à ses égaux. Et à partir du moment où notre bonhomme a

associé son groupe et toutes les satisfactions de son existence (difficile), on

comprend qu’il le lâche difficilement, voire même qu’il prenne des risques à

commettre des agressions passibles de peines douloureuses.

Je voudrais qu’il puisse être tentant pour un PJ un peu perdu de rejoindre le culte.

Les cultes présentés dans cette campagne semblent tous avoir

comme point commun un retour à une forme de communion plus directe aux forces

de la terre et de la nature. Un rejet de la modernité. Ce sont des cultes

d’hommes (il ne fait pas bon d’y être une femme), de paumés qui se voient

privés de leur pouvoir traditionnel. Tout ça me paraît juste.

La magie

L’utilisation de la magie dans ces histoires m’ennuie. Je

vois le contexte lovecraftien comme plutôt science-fictif et je pense que la

plupart des choses vues comme « magie » relèvent de formes de vies

étranges et de technologies incompréhensibles. J’aimerais que les éléments

fantastiques de la campagne aient une forme de cohérence et éviter le TGCM (Ta

gu* c’est magique), de même que le TGCE (Ta gu*, c’est extra-terrestre). Je

suis embêté par la ceinture magique qui traverse les siècles et qui est

indestructible par des moyens conventionnels. Si elle était presque entièrement

décomposée, un vrai trésor archéologique, protégé avec ardeur par des

scientifiques sûrs de leur bon droit, elle m’intéresserait beaucoup plus. Rien

de plus ennuyeux qu’on objet indestructible (sinon, peut-être, un rituel à

interrompre).

Reprenons donc un peu le contexte du « mythe »

(même si je pense que les récits de HPL n’ont pas spécialement à être

considérés comme cohérents). Les Montagnes

Hallucinées nous apprend qu’il a existé autrefois une race puissante, les

Anciens, très doués dans les sciences de la vie. Anéantis ensuite par une

guerre contre d’autres choses extraterrestres (les Grands Anciens, pour faire

simple). Le temps a passé, tout cela dort ou alors rampe dans les ténèbres

au-delà de notre regard, et la plupart des gens ne veulent pas voir. On sait

que certains de ces peuples pratiquent la métempsycose et voyagent dans le

temps à travers certains d’entre nous. D’autres ont construit des cultures,

invisibles à notre regard (les Profonds, les Hommes Serpent). Se rendre compte

de tout ça, de ces présences que l’on distingue dans le passé de l’humanité,

est un vrai choc pour les esprits rationnels, pour les gens sains et civilisés.

Le monde est grand, absurde, incompréhensible et des dieux horribles se cachent

juste là, derrière notre perception…

Retour sur la

campagne

Maintenant, imaginons un riche playboy américain, un

héritier blasé et ennuyé, attirant dans son entourage des types un peu louches,

férus de sciences occultes, de satanisme… Imaginons qu’il tombe sur une

immigrée kenyane fascinante, dotée de visions puissantes. Et que celle-ci

entraîne notre millionnaire dans ses visions. Un médecin jungien un peu trop

fumé, un anglais décadent égyptomane… Un

assemblage qui n’aurait pas dû avoir lieu.

En Egypte, lors de fouilles inspirées par M’Weru, ils

plongent dans le passé (sans doute par échange d’esprits) et apprennent des

secrets de la bouche d’un serviteur du Pharaon Noir. Ils partent pour le Kenya,

rejoignent une région où la terre et l’atmosphère ont des propriétés

physico-chimiques particulières. Là ils manifestent

quelqu’un. Né du sang, de la boue, de connaissances saisies sous des visions

terribles. Hypathia Masters s’unit (est forcée de s’unir ?) avec celui qui

vient de loin. Et qui commence, à pied, à descendre la vallée du Nil, depuis la

lac Victoria. On l’appelle Nyarlathotep.

Ce n’est pas la première fois qu’il apparaît dans l’histoire

de l’humanité. Il est là, inspirant les hommes à l’esprit faible, soufflant des

idées terribles pour le service de ses Maîtres Endormis. Maintenant, il vient

de s’incarner.

Nyarlathotep vint dans

les pays civilisés, basané, mince et sinistre, achetant sans cesse d'étranges

instruments de verre et de métal, qu'il combinait en nouveaux instruments plus

étranges encore. Il parlait beaucoup de sciences (d'électricité et de

psychologie) et faisait des démonstrations de puissance qui laissaient ses

spectateurs sans voix et firent croître sa renommée dans des proportions

inouïes.

(au passage, le texte mentionne 27 siècles, ce qui indique

qu’il ne remonte pas si loin que la campagne le dit, plutôt vers -800)

Que sont ces étranges machines qu’il combine ? Comment

fait-il pour obtenir une telle fascination ? On peut penser qu’il donne

accès à des visions d’autres esprits. Que lors de ses conférences quelques

esprits faibles, illuminés, gagnent des connaissances, du pouvoir ?

L’Ankh (voir mon article précédent) serait une sorte de

super scientologie, dont les membres les plus atteints ne clignent jamais des

yeux. Certains de ses membres se réunissent autour de machines à électricité

statique provoquant (l’œil de Râ ?) provoquant un puissant sentiment de

détente, en écoutant sur des phonographes les discours crachotants du Maître de

Sagesse. La société de l’Ankh joue en bourse sur des principes mathématiques

étranges (qui la rendent riche…), Nyarlathotep lui-même dispense aux plus

proches d’étranges baumes et drogues qui transforment et guérissent les corps.

Il marche dans le monde, apportant des visions sereines là où il n’y a que de

l’inquiétude, parlant autant aux pauvres qu’aux riches. Les gouvernements

l’aiment bien, ce « sage » prêche une forme d’individualisme, de

respect de la richesse donnée, il donne un espoir illusoire.

Que l’Ankh s’appuie sur des mouvements violents, des cultes,

des sectes sanguinaires (pour produire ses artefacts, ses drogues, ses

pouvoirs ?), personne ne le voit, personne ne veut le voir. Que ses

leaders populaires, soudain éveillés par N, soient prêts à renverser l’occident

affaibli par où il est faible. Et si l’éclipse de 1926 était le signal donné à

un l’apparition de mouvements politiques inspirés par l’Ankh, prenant le

pouvoir à Shangaï, au Caire, à Nairobi… ? Si les PJs appartiennent à une

forme d’élite blanche et riche (comme c’est probable s’ils sont dans

l’entourage d’Erica Carlyle), cette forme de super-bolchevisme leur apparaîtra

comme terrifiante.

Plus d’idées, peut-être, plus tard, si tout ça s’avère être

plus fécond qu’une simple rêverie en lisant du jeu de rôle.

La tension générale

était horrible. A une période de bouleversements politiques et sociaux vint

s'ajouter la crainte, bizarre et obscure, d'un abominable danger physique,

répandu partout, menaçant tout. (…) Un monstrueux sentiment de culpabilité

s'étendait sur tout le pays, et des abysses entre les étoiles soufflaient des

vents glacés qui faisaient frissonner les hommes dans des lieux sombres et

solitaires. L'enchaînement des saisons connut des altérations démoniaques : la

chaleur de l'automne persista d'effrayante façon, et chacun sentit que la

terre, et peut-être l'univers avaient échappé au contrôle des dieux, ou des

forces, inconnus, pour passer sous celui d'autres dieux, d'autres forces, qui

restaient ignorés.

Comment manifester par exemple cette inquiétude, cette

culpabilité ? Si Nyarlathotep surgissait maintenant, comme dans le

scénario de Tristan, il serait sans doute très

populaire… Mais les années 20 pourraient être un intéressant reflet de notre

temps.

Published on July 07, 2013 23:28

July 1, 2013

Une lecture critique des Masques de Nyarlathotep – 2

Ce billet fait suite à celui-ci.

Voici comme promis quelques idées pour faire tourner la

campagne d’une façon plus conforme à mes goûts.

Car si l’approche pulp ne me convient pas (c’est un

« genre » qui ne me plaît tout simplement pas), je continue à rêver

en lisant les livrets, avec l’envie d’en faire quelque chose. Mais quoi ?

A la base il y la nouvelle Nyarlathotep. Je n’ai pas toujours été un grand fan de Lovecraft,

un auteur que j’ai découvert, comme beaucoup, via le JdR. Je l’ai lu à peu près

en même temps que ma première édition de l’Appel de Cthulhu et ces textes

verbeux et chargés d’adjectifs ne m’avaient pas convaincu du tout (mon

appréciation a changé, on pourra le voir ici). Mais j’ai

tout de suite aimé Nyarlathotep, son

style prophétique et ses visions de fin du monde (je m’en suis d’ailleurs

inspiré pour un texte personnel).

Le texte de la nouvelle est fourni avec la campagne et la

nouvelle elle-même est en quelque sorte l’horizon du récit : ce qui arrivera si les investigateurs

échouent. Mais je rêve d’exploiter un peu mieux le personnage de

Nyarlathotep : après tout c’est le seul des monstres lovecraftiens à

marcher parmi les hommes…

Attention, suite à cette ligne, il y aura de nouveau des

spoilers.

C'est alors que Nyarlathotep arriva d'Egypte. Qui il était, nul n'en savait rien ; mais, de vieux sang indigène, il ressemblait à un pharaon. (…) Nyarlathotep vint dans les pays civilisés, basané, mince et sinistre, achetant sans cesse d'étranges instruments de verre et de métal, qu'il combinait en nouveaux instruments plus étranges encore. Il parlait beaucoup de sciences (d'électricité et de psychologie) et faisait des démonstrations de puissance qui laissaient ses spectateurs sans voix et firent croître sa renommée dans des proportions inouïes. Les hommes se conseillaient mutuellement d'aller le voir, et frémissaient.

Pourquoi ne pas alors exploiter l’excellente idée utilisée

par Tristan Lhomme dans sa série de scénarios Etoiles Propices des Casus Belli nouvelle (nouvelle nouvelle)

édition, numéros 1 à 3 : Nyarlathotep est là, l’homme étrange fascinant

les foules marche dans le monde.

Imaginons qu’en 1925, un gourou venu d’Egypte, surfant sur

la vague de l’égyptomanie, fasse la tournée des grandes villes du monde

(occidental) en promouvant un discours étonnant, mêlant science, tradition

millénaire et formation d’un homme nouveau. Une voix promettant la libération

des anciennes contraintes (le temps, les vieilles sociétés…), des corps musclés

et bronzés, une forme d’amour libre, la puissance du savoir… Un mouvement qui

aurait pu être illustré par les folies futuristes et l’art fasciste. Ce

mouvement transnational et transreligieux s’appellerait la Société de l’Ankh. Et son gourou se nomme bien sûr Nyarlathotep.

Participer aux réunions de l’Ankh, écouter les discours du maître rend les gens

meilleurs, plus libres, plus forts. Le livre du maître, les fontaines du

savoir, a été traduit en quarante langues. Des antennes de la Société de l’Ankh

se sont installées partout dans le monde. Je vois cette secte un peu comme

celle d’Ami, dans 20th century boys.

Si le plan de N réussit, elles seront une structure de

renversement du monde. S’il échoue, tout cela sera vite oublié parmi les

nombreux mouvements spirituels étranges que les années 20 ont porté.

Dans l’entourage des PJs, beaucoup sont acquis à l’Ankh. Une

partie de l’aventure pourrait alors consister à tenter de trouver des liens

(pas évidents) entre la société de l’Ankh et les cultes bizarres. D’autant que la

propagation de cette société, née en Egypte, fondée au Kenya, semble suivre à l’envers

les traces de l’expédition Carlyle…

Cédric Ferrand disait sur un réseau social qu’il avait

associé étroitement ses PJs aux membres de l’expédition, pour faire de

l’aventure la quête de proches disparus. J’avais un peu la même idée. Et

d’ailleurs, pourquoi ne pas faire d’Erica Carlyle un personnage joué ? Bien

sûr, cela pose quelques soucis : par exemple, peut-on faire commencer le

récit en 1920 avec la première enquête sur la mort de Carlyle ? A moins

qu’Erica n’ait alors été trop jeune pour y assister et que l’enquête ait été

menée par un tuteur, justement mort en 1925, alors qu’Erica atteint sa majorité

et prend la tête de ses affaires… Mais en voilà une au moins qui dispose d'un puissant motif, et de moyens pour payer les billets de paquebot.

Une dernière chose : l’histoire repose beaucoup sur l’enquête

de Jackson Elias, ce qui est une bonne idée. Mais Elias a-t-il été le premier à

se faire tuer par un culte lié à N ? Lui-même n’aurait-il pas suivi les

traces d’un ou de plusieurs autres ? Ces mentions et ces traces pourraient

servir à en rajouter dans la peur et l’inquiétude. Qu’on sente bien que tous

ceux qui s’intéressent à ces drôles de religions minoritaires finissent mal…

(à suivre si viennent de nouvelles idées)

Nyarlathotep, Rotomago et Julien Noirel, 2007

Published on July 01, 2013 04:07

June 29, 2013

Une lecture critique des Masques de Nyarlathotep - première partie

Je tente

ici le premier d'une série de posts, qui sont autant une chronique qu'une

réflexion à ciel ouvert autour du jeu de rôle. Les lecteurs de ce blog le savent

déjà, je joue depuis longtemps, et surtout je joue encore.

Après

avoir beaucoup pratiqué avec des univers et des systèmes maison, et cessé de

lire presque tout ce qui était publié par les auteurs et revues spécialisés, je

me suis remis il y a quelques années à acheter du jeu, pour trouver des idées

et disons-le aussi, par plaisir. J’aime lire des textes écrits pour le jeu de

rôle, pour le bonheur de rêver. Il m’arrive même, parfois, de m’en servir pour

faire jouer.

D’où un

D’où un

plaisir particulier à parcourir le travail des éditions Sans Détour autour de

l’Appel de Cthulhu. J’ai acheté, apprécié et fait jouer la magnifique réédition

des Montagnes Hallucinées. Je me suis

aussi procuré le recueil de scénario de Tristan Lhomme (que je commenterai

peut-être un jour). Et surtout je me suis procuré à parution la campagne des

Masques de Nyarlathotep (pour m’économiser du clavier, je dirai

dorénavant : les Masques).

Dans

cette campagne mythique, parue initialement dans les années 80, les PJs sont

lancés dans un voyage autour du monde, à la recherche des membres disparus

d’une expédition archéologique, l’expédition Carlyle. Il y aura des cultes

maléfiques, des monstres, des complots, des voyages… J’ai acheté la grosse

boîte de Sans Détour en me disant : pourquoi pas ? Pourquoi ne pas

faire jouer, avec mes attentes d’aujourd’hui, cette histoire ?

Les

quelques notes qui suivent essaieront de confronter cette lecture et mon regard

contemporain sur le jeu.

Les Masques est donc une grosse campagne,

rassemblée dans une demi-douzaine de livrets entassés dans une grosse boîte. Le

tout écrit petit, avec des couvertures pulp assez réussies. Cette boîte

s’adresse à des rôlistes nostalgiques : achetez votre campagne à

l’ancienne, telle qu’elle aurait toujours dû être publiée. Texte réécrit,

documentation, mise en page impeccable, photos d’époque, de rues, de lieux,

plans impeccables, chaque PNJ représenté par une photo également. Un travail

éditorial impeccable, fidèle à ce que j’ai déjà vu chez Sans-Détour. On peut se

contenter de l’acheter, de la feuilleter avec un plaisir régressif, voir de la

lire en pensant qu’un jour on la fera jouer, puis la laisser prendre la

poussière dans l’étagère à vieillerie avant d’en parler sur un réseau social

avec des copains. Option 1.

J’envisage

l’Option 2 : et si on faisait jouer tout ce bazar ?

Je n’ai

pas encore tout lu, j’en suis environ à moitié. Voici mes impressions jusque

là… Attention, à partir de maintenant, je spoile à volonté et sans retenue.

J’ai

commencé par le livre d’introduction, qui m’a un peu perdu. Au-delà des blablas

campagne mythique, etc., j’ai fini par comprendre le propos général de

l’histoire. Expédition disparue, journaliste assassiné, portail dimensionnel

(aïe, un truc que je déteste).

J’ai

parcouru ensuite les livrets de New York, de Londres et du Caire.

De

manière générale, j’ai apprécié les photos d’époque, très immersives, les

éléments de background social et historiques, plutôt bien faits, sur le New

York des années 20, Londres, le Caire et l’égyptomanie. Ça m’a donné envie

d’aller promener des PJs dans ces époques et ces lieux, une bonne chose. La

première vocation d’un livre de jeu de rôle, c’est de donner envie de jouer.

New York : clubs de jazz de

Harlem, beaux quartiers où vit Erica Carlyle, poursuites et filatures dans des

arrière-cours. Très bien, tout ça. L’histoire, maintenant ? Je passe sur

l’implication des PJs, qui n’est pas évidente mais que tout maître de jeu roué

saura mettre en place : à New York, nos héros découvrent un homme

assassiné, un de leurs proches, qui s’intéresse à l’expédition Carlyle disparue

depuis des années. Que peuvent-ils faire ? Lire des tonnes de papiers et

d’aides de jeu. Contacter l’éditeur du journaliste. Remonter jusqu’à une secte

implantée dans la communauté kenyane de Harlem. Contacter la sœur de Carlyle,

le millionnaire disparu.

Pas

grand-chose d’autre.

On

atteint ici la première limite de cette réédition : c’est du jeu de rôle à

l’ancienne. Qui fournit des éléments de background, des descriptions de

personnages, des plans (c’est bien). Qui ne fournit pas d’éléments pour animer

une histoire : rencontres, scènes marquantes, implications mettant les PJs

dans des situations tordues et intéressantes. Il n’y a pas grand-chose dans ce

livret pour nourrir mes joueurs, que je n’y amène moi-même… Notamment parce que

je refuse (et eux aussi) certaines conventions à l’ancienne : on enquête

parce qu’il y a un mystère. Les cultes sont maléfiques et doivent être

combattus, etc.

Je me

rends compte que je refuse aussi certains aspects de la campagne (certains me

diront qu’à ce stade, il vaudrait peut-être mieux renoncer à la faire jouer.

Peut-être). Je refuse l’aspect moral : les cultes ne sont pas maléfiques.

Dangereux, oui, étranges, oui, ennemis, oui. Mais les gens qui y participent y

trouvent des avantages, et je refuse l’option facile qui consiste à dire

qu’ils sont juste fous.

J’entends

déjà parler de portail, de fusée, etc. Je sais que je vais virer tous ces

trucs-là. Les zombies aussi, et la plupart de la magie.

Londres : fondations faisant de

la recherche en Egypte, meurtres en série, propriété mystérieuse au bord de la

mer du Nord. Brumes et brouillards. Tout ça me plaît. Je vais devoir relire

pour comprendre comment les PJs se retrouvent à y aller à partir des notes d’Elias,

mais je trouverai. Le côté : je remonte les contacts d’Elias, beaux

quartiers, journalistes, policiers, est assez chouette en donnant à saisir les

éléments d’un puzzle plus grand.

J’aime

assez la manière dont fonctionne le culte local, je le trouve assez crédible :

des pauvres, du pouvoir, du sexe, un mélange de haute société et d’immigrés… On

touche ici des thèmes qui me plaisent : les étranges, les immigrés, les

conséquences imprévues de la colonisation, l’esprit mélange de modernité et de

fascination pour les forces étranges des années 20.

Le Caire : la présentation du

contexte me plaît vraiment, j’ai des rêves d’Egypte, et cette société où

plusieurs mondes se mélangent… Là encore, le background est très bien et donne

envie. Mais la présentation du scénario… Aïe aïe aïe. Outre le classique « rituel

à interrompre », la rencontre avec le Grand Méchant Maléfique (aïe aïe aïe

bis)… J’adore l’idée de fréquenter un chantier de fouilles ayant sorti « quelque

chose » de bizarre, l’idée de découvertes archéologiques qui feraient

mieux d’être tues. Mais pourquoi diable avoir présenté les points d’entrées des

PJs (le journaliste et le directeur du musée) à la fin du livret ?

Je vois

là que mes attentes face à un livre de jeu de rôle ont changé. J’ai une vie

active, je suis raisonnablement paresseux, je préfère ne pas bricoler autant

que ça. Là, je vais bien être obligé…

J’ai déjà

été long, dans un prochain post je mettrai quelques idées pour faire de cette

campagne quelque chose de plus conforme à mes attentes.

ici le premier d'une série de posts, qui sont autant une chronique qu'une

réflexion à ciel ouvert autour du jeu de rôle. Les lecteurs de ce blog le savent

déjà, je joue depuis longtemps, et surtout je joue encore.

Après

avoir beaucoup pratiqué avec des univers et des systèmes maison, et cessé de

lire presque tout ce qui était publié par les auteurs et revues spécialisés, je

me suis remis il y a quelques années à acheter du jeu, pour trouver des idées

et disons-le aussi, par plaisir. J’aime lire des textes écrits pour le jeu de

rôle, pour le bonheur de rêver. Il m’arrive même, parfois, de m’en servir pour

faire jouer.

D’où un

D’où unplaisir particulier à parcourir le travail des éditions Sans Détour autour de

l’Appel de Cthulhu. J’ai acheté, apprécié et fait jouer la magnifique réédition

des Montagnes Hallucinées. Je me suis

aussi procuré le recueil de scénario de Tristan Lhomme (que je commenterai

peut-être un jour). Et surtout je me suis procuré à parution la campagne des

Masques de Nyarlathotep (pour m’économiser du clavier, je dirai

dorénavant : les Masques).

Dans

cette campagne mythique, parue initialement dans les années 80, les PJs sont

lancés dans un voyage autour du monde, à la recherche des membres disparus

d’une expédition archéologique, l’expédition Carlyle. Il y aura des cultes

maléfiques, des monstres, des complots, des voyages… J’ai acheté la grosse

boîte de Sans Détour en me disant : pourquoi pas ? Pourquoi ne pas

faire jouer, avec mes attentes d’aujourd’hui, cette histoire ?

Les

quelques notes qui suivent essaieront de confronter cette lecture et mon regard

contemporain sur le jeu.

Les Masques est donc une grosse campagne,

rassemblée dans une demi-douzaine de livrets entassés dans une grosse boîte. Le

tout écrit petit, avec des couvertures pulp assez réussies. Cette boîte

s’adresse à des rôlistes nostalgiques : achetez votre campagne à

l’ancienne, telle qu’elle aurait toujours dû être publiée. Texte réécrit,

documentation, mise en page impeccable, photos d’époque, de rues, de lieux,

plans impeccables, chaque PNJ représenté par une photo également. Un travail

éditorial impeccable, fidèle à ce que j’ai déjà vu chez Sans-Détour. On peut se

contenter de l’acheter, de la feuilleter avec un plaisir régressif, voir de la

lire en pensant qu’un jour on la fera jouer, puis la laisser prendre la

poussière dans l’étagère à vieillerie avant d’en parler sur un réseau social

avec des copains. Option 1.

J’envisage

l’Option 2 : et si on faisait jouer tout ce bazar ?

Je n’ai

pas encore tout lu, j’en suis environ à moitié. Voici mes impressions jusque

là… Attention, à partir de maintenant, je spoile à volonté et sans retenue.

J’ai

commencé par le livre d’introduction, qui m’a un peu perdu. Au-delà des blablas

campagne mythique, etc., j’ai fini par comprendre le propos général de

l’histoire. Expédition disparue, journaliste assassiné, portail dimensionnel

(aïe, un truc que je déteste).

J’ai

parcouru ensuite les livrets de New York, de Londres et du Caire.

De

manière générale, j’ai apprécié les photos d’époque, très immersives, les

éléments de background social et historiques, plutôt bien faits, sur le New

York des années 20, Londres, le Caire et l’égyptomanie. Ça m’a donné envie

d’aller promener des PJs dans ces époques et ces lieux, une bonne chose. La

première vocation d’un livre de jeu de rôle, c’est de donner envie de jouer.

New York : clubs de jazz de

Harlem, beaux quartiers où vit Erica Carlyle, poursuites et filatures dans des

arrière-cours. Très bien, tout ça. L’histoire, maintenant ? Je passe sur

l’implication des PJs, qui n’est pas évidente mais que tout maître de jeu roué

saura mettre en place : à New York, nos héros découvrent un homme

assassiné, un de leurs proches, qui s’intéresse à l’expédition Carlyle disparue

depuis des années. Que peuvent-ils faire ? Lire des tonnes de papiers et

d’aides de jeu. Contacter l’éditeur du journaliste. Remonter jusqu’à une secte

implantée dans la communauté kenyane de Harlem. Contacter la sœur de Carlyle,

le millionnaire disparu.

Pas

grand-chose d’autre.

On

atteint ici la première limite de cette réédition : c’est du jeu de rôle à

l’ancienne. Qui fournit des éléments de background, des descriptions de

personnages, des plans (c’est bien). Qui ne fournit pas d’éléments pour animer

une histoire : rencontres, scènes marquantes, implications mettant les PJs

dans des situations tordues et intéressantes. Il n’y a pas grand-chose dans ce

livret pour nourrir mes joueurs, que je n’y amène moi-même… Notamment parce que

je refuse (et eux aussi) certaines conventions à l’ancienne : on enquête

parce qu’il y a un mystère. Les cultes sont maléfiques et doivent être

combattus, etc.

Je me

rends compte que je refuse aussi certains aspects de la campagne (certains me

diront qu’à ce stade, il vaudrait peut-être mieux renoncer à la faire jouer.

Peut-être). Je refuse l’aspect moral : les cultes ne sont pas maléfiques.

Dangereux, oui, étranges, oui, ennemis, oui. Mais les gens qui y participent y

trouvent des avantages, et je refuse l’option facile qui consiste à dire

qu’ils sont juste fous.

J’entends

déjà parler de portail, de fusée, etc. Je sais que je vais virer tous ces

trucs-là. Les zombies aussi, et la plupart de la magie.

Londres : fondations faisant de

la recherche en Egypte, meurtres en série, propriété mystérieuse au bord de la

mer du Nord. Brumes et brouillards. Tout ça me plaît. Je vais devoir relire

pour comprendre comment les PJs se retrouvent à y aller à partir des notes d’Elias,

mais je trouverai. Le côté : je remonte les contacts d’Elias, beaux

quartiers, journalistes, policiers, est assez chouette en donnant à saisir les

éléments d’un puzzle plus grand.

J’aime

assez la manière dont fonctionne le culte local, je le trouve assez crédible :

des pauvres, du pouvoir, du sexe, un mélange de haute société et d’immigrés… On

touche ici des thèmes qui me plaisent : les étranges, les immigrés, les

conséquences imprévues de la colonisation, l’esprit mélange de modernité et de

fascination pour les forces étranges des années 20.

Le Caire : la présentation du

contexte me plaît vraiment, j’ai des rêves d’Egypte, et cette société où

plusieurs mondes se mélangent… Là encore, le background est très bien et donne

envie. Mais la présentation du scénario… Aïe aïe aïe. Outre le classique « rituel

à interrompre », la rencontre avec le Grand Méchant Maléfique (aïe aïe aïe

bis)… J’adore l’idée de fréquenter un chantier de fouilles ayant sorti « quelque

chose » de bizarre, l’idée de découvertes archéologiques qui feraient

mieux d’être tues. Mais pourquoi diable avoir présenté les points d’entrées des

PJs (le journaliste et le directeur du musée) à la fin du livret ?

Je vois

là que mes attentes face à un livre de jeu de rôle ont changé. J’ai une vie

active, je suis raisonnablement paresseux, je préfère ne pas bricoler autant

que ça. Là, je vais bien être obligé…

J’ai déjà

été long, dans un prochain post je mettrai quelques idées pour faire de cette

campagne quelque chose de plus conforme à mes attentes.

Published on June 29, 2013 09:49

June 24, 2013

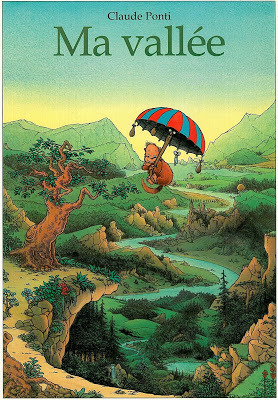

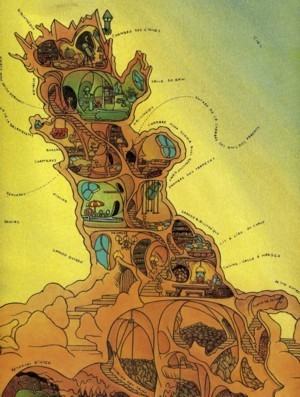

Ma vallée - Claude Ponti

Voici une chronique un peu inhabituelle sur ce blog, publiée à la fois ici et sur le blog virgule et papillon.

Mais bon, Claude Ponti c'est aussi de la grande littérature de l'imaginaire...

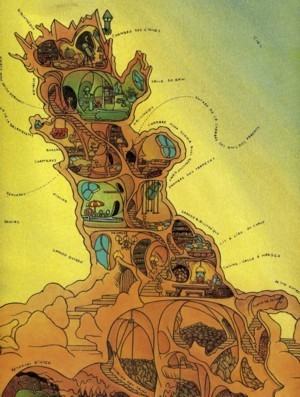

Poutchy Bloue est un Touim’s, un petit bonhomme marron, un peu mou et duveteux, avec un regard gentil. Il vit dans une vallée, mais si le livre s’appelle « Ma vallée », c’est parce que c’est la sienne, vue par ses yeux. Sa maison, sa famille, ses copains, ses promenades.

Je suis un adulte rationnel. Claude Ponti, lui, accumule les élucubrations : langage tordu, images surréalistes (derrière un trait ligne claire des plus classiques), logiques carrément floues… La première fois que j’ai pris Ma vallée, je me suis rendu compte que certains livres pour enfants nécessitaient un peu d’efforts. Pour accepter, prendre le temps, rentrer dedans. Mes filles, heureusement, n’ont pas ces réticences. La langue, les dessins, les rêves de Claude Ponti sont pour elles des évidences.

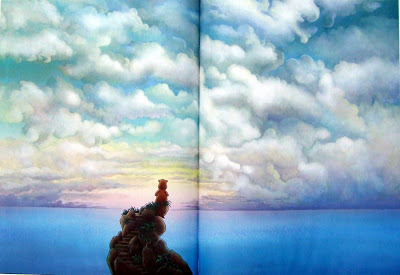

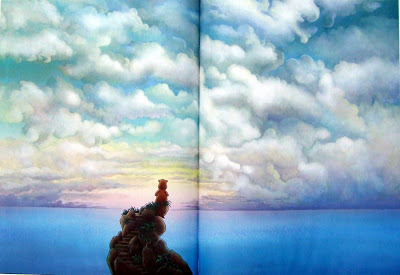

Ma vallée ne raconte pas une histoire, plutôt des scènes, des morceaux d’histoires. Ce grand livre est un guide, une encyclopédie, l’exploration d’un lieu secret, Ma vallée, la vallée de Poutchy Bloue, celle du lecteur aussi, là où vivent, grandissent et meurent les Touim’s, là où on vit, on travaille, on joue, on explore, on rêve. Ma vallée est un livre vertigineux, centré autour d’une seule et même image, cette vue du paysage depuis un endroit, un peu derrière "l’arbre maison". On la verra en toutes saisons, on en explorera de nombreux recoins – mais pas tous, on en abordera les mystères. Navires, cimetières, bibliothèques pleines de coussins, théâtre des Colères, et le mystérieux espace derrière… La création de Claude Ponti est foisonnante jusqu’au vertige, Ma vallée est une merveille, un livre borgesien, à vocation d’infini. Ma Vallée est un chef d’œuvre de livre pour enfants, un chef d’œuvre d’images, de textes, de rêves, un très grand livre, tout court.

Certains jours, je monte à l'Observatoire.

Je m'assois au bord de la toute dernière pierre et je regarde la mer...

Mais bon, Claude Ponti c'est aussi de la grande littérature de l'imaginaire...

Poutchy Bloue est un Touim’s, un petit bonhomme marron, un peu mou et duveteux, avec un regard gentil. Il vit dans une vallée, mais si le livre s’appelle « Ma vallée », c’est parce que c’est la sienne, vue par ses yeux. Sa maison, sa famille, ses copains, ses promenades.

Je suis un adulte rationnel. Claude Ponti, lui, accumule les élucubrations : langage tordu, images surréalistes (derrière un trait ligne claire des plus classiques), logiques carrément floues… La première fois que j’ai pris Ma vallée, je me suis rendu compte que certains livres pour enfants nécessitaient un peu d’efforts. Pour accepter, prendre le temps, rentrer dedans. Mes filles, heureusement, n’ont pas ces réticences. La langue, les dessins, les rêves de Claude Ponti sont pour elles des évidences.

Ma vallée ne raconte pas une histoire, plutôt des scènes, des morceaux d’histoires. Ce grand livre est un guide, une encyclopédie, l’exploration d’un lieu secret, Ma vallée, la vallée de Poutchy Bloue, celle du lecteur aussi, là où vivent, grandissent et meurent les Touim’s, là où on vit, on travaille, on joue, on explore, on rêve. Ma vallée est un livre vertigineux, centré autour d’une seule et même image, cette vue du paysage depuis un endroit, un peu derrière "l’arbre maison". On la verra en toutes saisons, on en explorera de nombreux recoins – mais pas tous, on en abordera les mystères. Navires, cimetières, bibliothèques pleines de coussins, théâtre des Colères, et le mystérieux espace derrière… La création de Claude Ponti est foisonnante jusqu’au vertige, Ma vallée est une merveille, un livre borgesien, à vocation d’infini. Ma Vallée est un chef d’œuvre de livre pour enfants, un chef d’œuvre d’images, de textes, de rêves, un très grand livre, tout court.

Certains jours, je monte à l'Observatoire.

Je m'assois au bord de la toute dernière pierre et je regarde la mer...

Published on June 24, 2013 05:54

June 13, 2013

Mon donjon, mon dragon - Lilian Peschet

L'avantage des livres numériques, c'est qu'il n'y a qu'un petit pas à faire entre l'impulsion de lecture, l'achat et (parfois) la lecture. Celui-ci, Gromovar en a parlé, j'ai été intrigué (une fiction parlant de jeu de rôle : c'est un sujet qui m'intéresse), je l'ai acheté, je l'ai lu.

L'avantage des livres numériques, c'est qu'il n'y a qu'un petit pas à faire entre l'impulsion de lecture, l'achat et (parfois) la lecture. Celui-ci, Gromovar en a parlé, j'ai été intrigué (une fiction parlant de jeu de rôle : c'est un sujet qui m'intéresse), je l'ai acheté, je l'ai lu.Résumons :

Bram est un geek : il joue à D&D, à Blood Bowl, il boit de la bière et il travaille dans une web-agency. Ah oui, il n'a pas de copine. Il rencontre une fille. Elle essaie de l'éveiller à la politique, lui fait lire indignez-vous et l'embringue dans un plan étrange de site web de démocratie numérique…

Le tout aurait pu être amusant : un vrai portrait de joueur de D&D (et de Blood Bowl), quelques impressions bien senties sur les joueurs-avec-copines et la manière dont une forme de "normalité" éloigne de "l'imaginaire". Malheureusement ce roman, écrit de manière très vive, ne présente sur tous les sujets qu'il traite que des clichés. On n'y trouve rien de d'approfondi (ni sur les rôlistes, ni sur les développeurs, ni sur les copines de rôlistes, ni même sur Blood Bowl, le sujet qui m'intéressait le plus…), aucune profondeur, juste une collection amusante de clins d'oeils, et surtout on n'y trouve aucune littérature. Dommage. Les histoires de jeu de rôle se construisent avec des clichés, exploités, tordus et déclinés ; j'aime ça. Pour les romans, je trouve que ça marche moins bien.

A noter, l'histoire est toutefois assez maligne et le twist final m'a fait sourire, pour la raison spoilée ci-dessous.

Pour conclure, un petit spoiler. Ami lecteur, arrête-toi ici si tu comptes lire ce roman.

Voici un petit truc qui trahit l'origine rôliste du livre :

Les PJs sont recrutés par le Comte de Bloombenstein pour retrouver son fils disparu. Ils vivent mille aventures. A la toute fin, face à la confrontation finale, ils se rendent compte qu'ils ont été manipulés par le Comte depuis le début pour… (une raison au fond sans importance).

Tiens, ne serait-ce pas une structure de base de nombreux scénario de JdR ?

Mon donjon, mon dragon, Lilian Peschet, Walrus éditions

Published on June 13, 2013 03:12

June 3, 2013

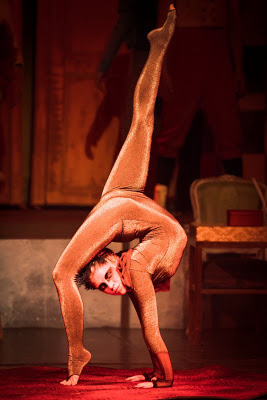

Entresort - un spectacle du cirque Starlight

Les lecteurs de ce blog le savent peut-être, je suis un grand amateur de cirque. Depuis les gros barnums, façon Knie, jusqu'aux compagnies intimistes et auteurisantes comme les Colporteurs d'Antoine Rigot. Nous sommes hier allés voir le dernier spectacle du cirque Starlight.

Cette compagnie a un positionnement curieux et intéressant : à la fois ancienne famille circassienne (façon Knie, Gruss, etc.) et positionnement "nouveau cirque" : pas d' animaux, spectacle très mis en scène tentant de se détacher du défilé de numéros sur grosse musique de foire.

Le metteur en scène actuel (Stefan Hort) travaille avec eux depuis trois saisons. On se souviendra peut-être que j'avais beaucoup aimé leur Balchimère , il y a deux ans. Le spectacle de l'année dernière (Aparté) n'avait pas été chroniqué ici : bien que très intéressant, j'en étais ressorti avec une furieuse envie d'aller me noyer dans le lac, tant il était mélancolique.

Avec Entresort, Starlight renoue avec quelque chose de plus gai. Thématique de baraques de foire de la belle époque, costumes de bric et de broc, figures mal fagotées, monstres amoureux, petites danseuses cruelles. Le spectacle ne se départ pas d'une certaine mélancolie, la musique rappelle parfois les valses tristes de Yann Tiersen, la mort elle-même traverse trois fois le plateau, sans s'arrêter heureusement. Certains des numéros présentés sont magnifiques (Anna Abrams à la corde lisse, ou le jongleur Brian Dresdner, plein d'énergie et de lumière), effrayants tant ils sont impressionnants (la contorsionniste Annaëlle Molinario, en femme-serpent-araignée, on était presque dans Freaks). Le spectacle dégageait une atmosphère bizarre et assez transgressive, avec son maître de cérémonie travesti (le très beau mime Ferkel Johnson), son couple féminin au cadre fixe et Christopher Gasser transformé en chien par une déception amoureuse. Le tout se concluant par une magnifique numéro de trampoline, avec ses moments de grâce suspendue, donnant l'impression d'inverser le cours du temps.

Le spectacle a ses lenteurs, ses images étranges, des déviances sur des chemins de traverse, qui m'amènent à sa principale limite : malgré le côté troupe itinérante et gros show, et bien qu'il ne comprenne aucune image "choquante", Entresort risque de dérouter les enfants. Les deux jeunes spectatrices qui nous accompagnaient (6 & 5) ont trouvé ça un peu long et ont eu du mal à maintenir leur attention, notamment durant la deuxième partie.

Ca n'en reste pas moins un superbe spectacle, un grand shoot de rêves.

photos (c) Felix Imhof & John Pertwee

Cette compagnie a un positionnement curieux et intéressant : à la fois ancienne famille circassienne (façon Knie, Gruss, etc.) et positionnement "nouveau cirque" : pas d' animaux, spectacle très mis en scène tentant de se détacher du défilé de numéros sur grosse musique de foire.

Le metteur en scène actuel (Stefan Hort) travaille avec eux depuis trois saisons. On se souviendra peut-être que j'avais beaucoup aimé leur Balchimère , il y a deux ans. Le spectacle de l'année dernière (Aparté) n'avait pas été chroniqué ici : bien que très intéressant, j'en étais ressorti avec une furieuse envie d'aller me noyer dans le lac, tant il était mélancolique.

Avec Entresort, Starlight renoue avec quelque chose de plus gai. Thématique de baraques de foire de la belle époque, costumes de bric et de broc, figures mal fagotées, monstres amoureux, petites danseuses cruelles. Le spectacle ne se départ pas d'une certaine mélancolie, la musique rappelle parfois les valses tristes de Yann Tiersen, la mort elle-même traverse trois fois le plateau, sans s'arrêter heureusement. Certains des numéros présentés sont magnifiques (Anna Abrams à la corde lisse, ou le jongleur Brian Dresdner, plein d'énergie et de lumière), effrayants tant ils sont impressionnants (la contorsionniste Annaëlle Molinario, en femme-serpent-araignée, on était presque dans Freaks). Le spectacle dégageait une atmosphère bizarre et assez transgressive, avec son maître de cérémonie travesti (le très beau mime Ferkel Johnson), son couple féminin au cadre fixe et Christopher Gasser transformé en chien par une déception amoureuse. Le tout se concluant par une magnifique numéro de trampoline, avec ses moments de grâce suspendue, donnant l'impression d'inverser le cours du temps.

Le spectacle a ses lenteurs, ses images étranges, des déviances sur des chemins de traverse, qui m'amènent à sa principale limite : malgré le côté troupe itinérante et gros show, et bien qu'il ne comprenne aucune image "choquante", Entresort risque de dérouter les enfants. Les deux jeunes spectatrices qui nous accompagnaient (6 & 5) ont trouvé ça un peu long et ont eu du mal à maintenir leur attention, notamment durant la deuxième partie.

Ca n'en reste pas moins un superbe spectacle, un grand shoot de rêves.

photos (c) Felix Imhof & John Pertwee

Published on June 03, 2013 03:46