Laurent Kloetzer's Blog, page 62

September 25, 2013

Quand notre monde est devenu chrétien - Paul Veyne

J'aurais bien du mal à rendre de compte de ce livre à la fois court et riche. Paul Veyne, grand historien de l'antiquité, et grand érudit, se livre ici à l'exploration d'un évènement historique ponctuel : la conversion de l'empereur Constantin au christianisme, autour de 312 de notre ère. Pourquoi ce geste ? Comment en a-t-on rendu compte ? Quel est son importance ? La foi de l'empereur était-elle sincère ? Politique ? Etait-ce un moment réversible ?

J'aurais bien du mal à rendre de compte de ce livre à la fois court et riche. Paul Veyne, grand historien de l'antiquité, et grand érudit, se livre ici à l'exploration d'un évènement historique ponctuel : la conversion de l'empereur Constantin au christianisme, autour de 312 de notre ère. Pourquoi ce geste ? Comment en a-t-on rendu compte ? Quel est son importance ? La foi de l'empereur était-elle sincère ? Politique ? Etait-ce un moment réversible ?L'idée derrière le livre pourrait plaire aux amateurs d'uchronie : pour Paul Veyne, cette conversion, choix personnel et peu évident d'un homme politique à la fois pieux et rusé fait partie des moments de l'histoire où tout aurait pu tourner autrement… Un point de divergence potentiel, en quelque sorte. Si Constantin ne s'était pas converti, et son empire derrière lui, le monde aurait été bien différent. Dans différents chapitres courts, Veyne expose une vision très intéressante du christianisme, par rapport au paganisme, de ce que c'est qu'une religion, qu'une foi personnelle, un monothéisme, du poids, pas si élevé qu'on veut le penser (et qu'elles veulent le penser), qu'ont les religions dans la culture humaine. J'ai été saisi par la finesse de la pensée, l'élégance du style, l'humour de l'auteur. Le sujet l'emmène jusqu'à la fin du paganisme et à ses différents retours possibles (en passant par le règne important de Julien l'apostat), puis s'étend jusqu'à notre temps, après des détours par l'islam ou le judaïsme.

Une lecture très riche, point de vue d'un incroyant curieux sur un moment aux répercussions immenses. J'ai été fasciné, autant par les idées que par l'élégance et la classe de l'auteur.

Par ailleurs, une petite chose parmi d'autres, ce livre me convainc une nouvelle fois de combien les religions des pays plus ou moins imaginaires sont souvent traitées sans aucune compréhension du phénomène par leurs inventeurs, qui projettent par exemple sur les mythologies païennes tout un tas de concepts venus presque uniquement du christianisme (hiérarchies ecclésiale, foi intérieure, notion de religion "vraie", concepts dont Veyne dégage l'originalité).

Published on September 25, 2013 02:19

September 17, 2013

Knie - Emotions

J'ai déjà avoué ici mon goût pour le cirque. Après avoir chroniqué des trucs arty, et d'autres semi-arty, voici le compte rendu de notre passage annuel au cirque Knie.

Knie se présente comme une institution suisse : le cirque national, qui effectue 300 représentations par an, une tournée depuis le fin-fond des Grisons jusqu'au bout de la Romandie. Des dizaines de remorques, une ménagerie qui est un vrai zoo pour les petits, 4000 lampes sous chapiteau, un spectacle très pro, parfaitement réglé, avec des artistes internationaux, tara-zim-boum ! Le côté plus surprenant de Knie pour les Français est le remplacement des clowns par des comiques locaux, jouant à fond sur l'humour suisse, rarement très fin, souvent vulgaire genre comique troupier années 50 (j'avoue, toutefois, j'ai souri au show de Laurent Delahousse l'année dernière dans son rôle d'empêcheur de tourner en rond et d'importun. Sans doute parce que son personnage de Genevois râleur ressemble beaucoup au Français râleur).

Comme Knie a de l'argent, les spectacles de ce cirque sont aussi l'occasion de voir d'excellents artistes, plus ou moins bien mis en scène.

Le cru de cette année est plutôt très bon, si on enlève les numéros comiques (même s'ils comportent quelques jolis moments, le duo full house livre des numéros un peu vieillots, et Steve Ekely ne m'a pas convaincu). Pour le reste, c'est un spectacle de grande classe, beaucoup plus beau et touchant que d'habitude et je ne pensais pas dire ça un jour d'un spectacle de Knie. Le numéro d'entrée mêlant cavalerie et acrobaties, avec une troupe énergique de danseurs ukrainien est réellement superbe de fluidité et d'élégance. On a vu aussi un très beau numéro de portés acrobatiques (le duo You & Me), une troupe d'acrobates chinois sur monocycles et une troupe de trapèze volant nord-coréenne épatantes. J'ai été moins convaincu par le spiderman qui marche à l'envers au sommet du chapiteau : OK pour l'exploit physique, mais je n'ai pas le goût du sang et j'ai eu peur tout le temps que ce type se tue (je n'ai vu aucun dispositif de sécurité).

Mais au delà de tout ça, le spectacle était superbe dans le domaine le plus décrié du cirque à l'ancienne : les numéros animaliers. Knie, comme Grüss en France, c'est une famille d'écuyers. Là, les chevaux étaient superbes, les numéros de dressages, cabrés, les tableaux avec chevaux arabes ou frisons hollandais étaient magnifiques, au niveau de ce que fait Alexis Grüss à Paris. Un artiste italien a aussi présenté un superbe numéro de dressage d'oiseaux tandis que le numéro avec les éléphants était extraordinaire. De la beauté, de la finesse et du rêve comme j'en ai rarement vu dans ce domaine. Un très bon spectacle, Amaranthe et Héliflore ne s'y sont pas trompées !

Published on September 17, 2013 09:35

September 12, 2013

Wouaf Art - Au petit théâtre

Nous avons donc emmené Amaranthe et Héliflore assister à une conférence sur la place du chien dans la peinture occidentale, donnée par mademoiselle Jeannette, dont c'était la toute première conférence en public. Bon. Le micro marchait bizarrement, la moitié des accessoires étaient mal branchés et mademoiselle Jeannette cachait difficilement son admiration pour la grande et belle Linda Beauregard qui parle si bien avec des mots si compliqués. Et puis les objets se sont comportés de manière bizarre, une écharpe s'est transformée en chien, une poubelle s'est mise à... vous n'avez qu'à aller voir le spectacle pour le savoir.

Mademoiselle Jeannette est incarnée par Guandaline Sagliocco (qui a vraiment un chien qui s'appelle Fiona, a appris Amaranthe en la rencontrant en coulisse), la conférence est complètement fêlée, les enfants rient beaucoup, les adultes aussi et on voit même, en prime, une conférence sur la place du chien dans la peinture occidentale (où on apprend pourquoi Pedro, le chien de la famille royale, est poussé de côté dans las meninas).

Ce spectacle a beaucoup tourné, il passera peut-être près de chez vous. En tous cas il, est jusqu'au 15 septembre au petite théâtre de Lausanne, dont je ne peux que louer la qualité de la programmation.

Mademoiselle Jeannette est incarnée par Guandaline Sagliocco (qui a vraiment un chien qui s'appelle Fiona, a appris Amaranthe en la rencontrant en coulisse), la conférence est complètement fêlée, les enfants rient beaucoup, les adultes aussi et on voit même, en prime, une conférence sur la place du chien dans la peinture occidentale (où on apprend pourquoi Pedro, le chien de la famille royale, est poussé de côté dans las meninas).

Ce spectacle a beaucoup tourné, il passera peut-être près de chez vous. En tous cas il, est jusqu'au 15 septembre au petite théâtre de Lausanne, dont je ne peux que louer la qualité de la programmation.

Published on September 12, 2013 06:49

September 9, 2013

Géométrie de caoutchouc - à Vidy

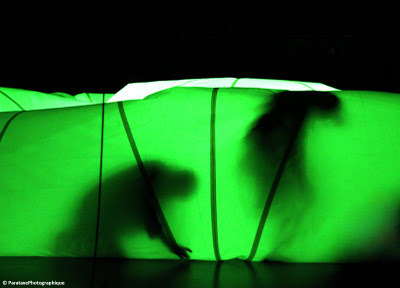

Imaginez un grand chapiteau de cirque, carré. Vous êtes dedans. Et devant vous, ni scène, ni piste, mais un autre chapiteau, blanc celui-ci. Des ombres évoluent sous sa surface, mains, bras, sirènes, poissons/oiseaux triangulaires...

Puis un orage éclate et des personnages bizarres s'extraient de sous la toile pour évoluer non plus dans mais hors du chapiteau. Ses suspendre, grimper, sauter, glisser, rebondir, bizarres, désarticulés, comme des toons élastiques. Peu à peu, ils apprivoisent ce nouvel univers, extérieur...

Géométrie de caoutchouc est un spectacle de "nouveau cirque", comme on appelle ce genre de show poético-arty-bizarre. Les dix premières minutes sont un peu longues, nous avons failli sortir, d'autant que nos deux satellites Amaranthe (6 ans) et Héliflore (5 ans) trouvaient toutes ces ombres assez intimidantes. Mais quand elles ont vu les personnages dévaler les pentes, sauter, glisser et rebondir, nous les avons entendues rire et nous sommes restés, à raison, pour profiter de ces étranges visions. Exploration d'un monde, exploits de sauts, interactions d'une troupe, d'un peuple, avec une bien étrange machine de toile, de poids et de cordes, Géométrie de caoutchouc offre des images merveilleuses. Et à la fin, quand tout s'effondre et se replie, Héliflore, qui a tout compris, s'est réfugiée dans nos bras en pleurant.

Un spectacle d'Aurélien Bory, avec huit acteurs formidables. Jusqu'au 15 septembre au théâtre de Vidy, à Lausanne.

Puis un orage éclate et des personnages bizarres s'extraient de sous la toile pour évoluer non plus dans mais hors du chapiteau. Ses suspendre, grimper, sauter, glisser, rebondir, bizarres, désarticulés, comme des toons élastiques. Peu à peu, ils apprivoisent ce nouvel univers, extérieur...

Géométrie de caoutchouc est un spectacle de "nouveau cirque", comme on appelle ce genre de show poético-arty-bizarre. Les dix premières minutes sont un peu longues, nous avons failli sortir, d'autant que nos deux satellites Amaranthe (6 ans) et Héliflore (5 ans) trouvaient toutes ces ombres assez intimidantes. Mais quand elles ont vu les personnages dévaler les pentes, sauter, glisser et rebondir, nous les avons entendues rire et nous sommes restés, à raison, pour profiter de ces étranges visions. Exploration d'un monde, exploits de sauts, interactions d'une troupe, d'un peuple, avec une bien étrange machine de toile, de poids et de cordes, Géométrie de caoutchouc offre des images merveilleuses. Et à la fin, quand tout s'effondre et se replie, Héliflore, qui a tout compris, s'est réfugiée dans nos bras en pleurant.

Un spectacle d'Aurélien Bory, avec huit acteurs formidables. Jusqu'au 15 septembre au théâtre de Vidy, à Lausanne.

Published on September 09, 2013 05:03

September 4, 2013

Ecrire les rêves

Pourquoi m'être acharné à lire les Contrées du rêve ?

Un chemin obscur relie ces terres à l'archipel de C. Priest où aux récits fous que Gérard de Nerval a rapportés de ses voyages dans l'au-delà dans son Aurelia.

Je cherche des livres qui saisissent quelque chose de l'essence des rêves. Paradoxes, beauté, cauchemars, pulsions érotiques, glissements impossibles. J'ai essayé d'écrire de telles histoires.

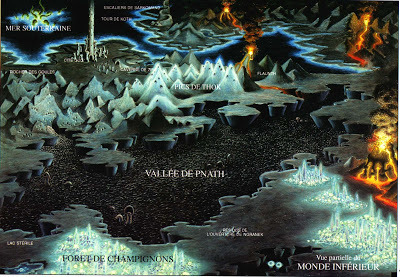

Les rêves des autres sont ennuyeux. Les Contrées du rêve de Lovecraft m'ont souvent fait bailler, j'ai dû me forcer pour lire les délires de Nerval. Et c'est à cause de leur érotisme prononcé que j'ai tenu bon dans les îles de Christopher Priest. Ecrire le rêve force à être concis, dense, à savoir faire glisser les scènes, à réussir à capturer des paradoxes de la vie inconsciente, sans les forcer. Alice documente bien la géographie des rêves, chutes et portes minuscules, océans de larmes où l'on ce noie. Randolph Carter visite des pays à la géographie bizarre, il quitte le pays des dholes par une échelle jetée depuis un cimetière, une éternité plus haut. Il navigue, vole, s'égare dans des labyrinthes, tombe dans des puits. Les paradoxes de la géographie de l'archipel du rêve, eux, sont documentés par Chester Kammerston dans l'introduction des insulaires : lieux aux noms flous, répétitifs, parcourus par des activités absurdes en écho d'une île à l'autre. Parcours incertains, routes maritimes ne favorisant que l'errance du voyageur. Chez Nerval, les visions fantastiques allant de Paris, des salons jusqu'au sommet d'Olympes terrifiantes n'ont même plus besoin de ces transitions : contrairement à Priest et à Lovecraft, Nerval n'a pas tenté de stabiliser ses univers oniriques dans des terres imaginaires dans lesquelles revenir coller des récits, écrire des histoires reste leur ambition. L'Aurelia de Nerval est un pur rapport d'explorations et de visions, le compte-rendu d'un voyage effectué dans un au-delà souvent visité, jamais documenté.

Ecrire les rêves est une forme de distillation. Ecarter les motifs trop fades, donner une forme à ce qui n'en n'a pas. Reproduire sans figer, garder un oeil intérieur ouvert dans les moments de demi-sommeil, savoir que ça ne rendra peut-être (sûrement) rien. Et que tout se déchirera et disparaîtra à l'éveil, les douceurs, les cauchemars, les femmes à la beauté vénéneuse et que nous frissonnerons dans le froid du petit matin.

Published on September 04, 2013 06:34

September 3, 2013

Le peintre de batailles - Arturo Perez Reverte

Quand j'étais petit, je voulais ressembler à Arturo Pérez Reverte. Il est beau, il écrit des romans à la fois populaires et intelligents, il sait même jouer au wargame napoléonien (voir Club Dumas). J'ai toujours un vrai plaisir à lire ses livres, même quand ils sont ratés, car oui, même un type ultra cool comme APR foire des livres.

Quand j'étais petit, je voulais ressembler à Arturo Pérez Reverte. Il est beau, il écrit des romans à la fois populaires et intelligents, il sait même jouer au wargame napoléonien (voir Club Dumas). J'ai toujours un vrai plaisir à lire ses livres, même quand ils sont ratés, car oui, même un type ultra cool comme APR foire des livres.Le peintre de batailles en fait partie.

Faulques, un ancien reporter de guerre, s'est retiré dans une vieille tour pour peintre une fresque très personnelle sur la guerre. Il reçoit la visite d'un homme qu'il a photographié jadis et qui lui promet de le tuer, après avoir causé un peu.

Le roman, à travers une série de rencontre entre le tueur et Faulques, plonge dans le passé d'un homme qui a couvert des conflits affreux, dont la mémoire est pleine de cadavres, de meurtres, d'horreurs. Le dialogue avec le visiteur se peuple de réflexions sur la guerre, la photo, la peinture et - au final - le mal, dans une perspective très dure et très noire.

On trouve dans ce peintre de batailles un certain nombre de tropisme Revertiens : un héros qui a vu du monde, buriné et viril. Une très grande culture, ici picturale et historique, une femme aux yeux verts à la beauté impossible, sorte de fantôme insaisissable qui hante le héros (il y avait la même, je crois, dans Club Dumas. Et dans le cimetière des bateaux sans nom. Et dans la peau du tambour.) Malgré des évocations saisissantes (et parfois à vomir) de certaines scènes de guerre, malgré un certain talent à évoquer les images, le roman sombre dans un didactisme lourd et froid, qui m'a souvent donné envie de sauter des pages. On sent que l'auteur a effectué un travail sur sa propre mémoire, ses propres souvenirs de grand reporter, son passage du journalisme à l'art (l'écriture plutôt que la peinture) mais ce récit lent et pesant peine à intéresser. Mais je lirai d'autres livres d'Arturo, c'est sûr.

Published on September 03, 2013 01:52

September 2, 2013

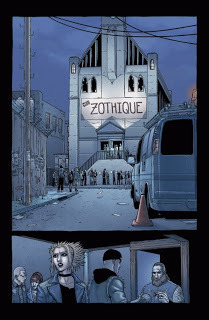

Neonomicon - Moore et Burrows

Je suis dans une période lovecraftienne, je suppose que les étoiles sont propices (Nebal, lui-même…). Le grand Cthulhu rêve et inspire les blogueurs à pondre des billets innommables, vice auquel cède le cultiste dément Gromovar. Ainsi, n'hésitant à amener mon esprit aux frontières de la raison, je me suis lancé dans ce Neonomicon d'Alan Moore.

Je suis dans une période lovecraftienne, je suppose que les étoiles sont propices (Nebal, lui-même…). Le grand Cthulhu rêve et inspire les blogueurs à pondre des billets innommables, vice auquel cède le cultiste dément Gromovar. Ainsi, n'hésitant à amener mon esprit aux frontières de la raison, je me suis lancé dans ce Neonomicon d'Alan Moore.Ce comic assez court, par le meilleur scénariste de BD du monde, raconte en deux parties les enquêtes d'un groupe d'agents du FBI sur des meurtres mystérieux et des cultistes bizarres, de nos jours ou à peu près. On peut dire qu'aucun d'entre eux n'en sortira indemne. Servi par un dessin réaliste de qualité (quelques-unes des visions de Burrows sont même très réussies), Moore nous livre - outre un récit fort prenant - un véritable jeu littéraire lovecraftien, bourré de références, reprenant, détournant, complétant avec intelligence l'héritage de l'aimable gentleman de Providence. Je ne suis aussi enthousiaste que Gromovar, mais je reconnais qu'on a là un récit malin, bourré d'idées, qui fera plaisir tout autant à l'amateur de visions d'un au-delà indicible qu'au joueur de jeu de rôle qui y trouvera nombre de belles idées. Je regrette, je pense, le manque de développement de certaines idées, sur la véritable nature de R'lyeh, le rôle de Johnny Carcosa ou la vertigineuse vision du plateau de Leng. J'aurais voulu encore plus de terreurs cosmiques.

Published on September 02, 2013 01:44

August 22, 2013

Les contrées du rêve - H.P. Lovecraft

J'avais il y a longtemps dans ma bibliothèque le livre Démons & Merveilles paru aux éditions 10/18 avec son couverture tirée de Bosch. Il m'a suivi dans de nombreux déménagements et réorganisations de bibliothèques, j'ai essayé de le lire cinq ou six fois, en vain, je crois n'avoir jamais dépassé une trentaine de pages. Mais, sans doute poussé par la pratique du jeu de rôle, je n'avais jamais renoncé à explorer ces Contrées du rêve de Lovecraft, dont le nom m'enchantait. J'ai même acheté pour les approcher la réédition d'une ancienne boîte pour ajouter ces pays oniriques à l'appel de Cthulhu. La lecture des textes contenus m'avait déçu, en aucune chose ils ne m'avaient révélé les secrets de ces pays.

J'avais il y a longtemps dans ma bibliothèque le livre Démons & Merveilles paru aux éditions 10/18 avec son couverture tirée de Bosch. Il m'a suivi dans de nombreux déménagements et réorganisations de bibliothèques, j'ai essayé de le lire cinq ou six fois, en vain, je crois n'avoir jamais dépassé une trentaine de pages. Mais, sans doute poussé par la pratique du jeu de rôle, je n'avais jamais renoncé à explorer ces Contrées du rêve de Lovecraft, dont le nom m'enchantait. J'ai même acheté pour les approcher la réédition d'une ancienne boîte pour ajouter ces pays oniriques à l'appel de Cthulhu. La lecture des textes contenus m'avait déçu, en aucune chose ils ne m'avaient révélé les secrets de ces pays.Mais voilà que naît un projet récent : faire jouer les Masques de Nyarlathotep. La campagne mentionne quelques fois, en passant, les contrées du rêve, et surtout le nom de Randolph Carter. Je me suis souvenu alors que le texte de la quête onirique de Kadath, censé souffrir d'une traduction épouvantable, a été réédité, retraduit, chez Mnémos récemment. D'où une nouvelle tentative, cette fois couronnée de succès. J'ai trouvé à mon tour Kadath l'inconnue…

Le voyage en valait-il la chandelle ? Oui, certainement… Mais détaillons un peu.

Le recueil Les Contrées du Rêve contient une dizaine de contes, assez courts, et un cycle de quatre textes constituant la quête de Kadath de Randolph Carter et reprenant en écho certains des motifs des contes. Les contes, à vrai dire, ont un imaginaire assez vaporeux, utilisant des noms étranges, un imaginaire rappelant un peu les préraphaélites ou bien certains textes de Marcel Schwob : spirales d'onyx, douceurs suaves, vallons ténébreux, peuplades impossibles. Ils ont un charme vieillot, quelque chose de charmant et usé. Leur cohérence et l'univers qu'ils dessinent prennent tout leur sens dans la suite des récits, le cycle de Randolph Carter. Composé d'une grosse novella et de textes annexes, la quête de Kadath est une marche échevelée, allant du ridicule au grandiose, du sublime à l'horrible, du maître rêveur Randolph Carter dans ce qui n'est sans doute que son univers intérieur, le pays imaginaire d'un enfant. C'est un texte mal fichu, jamais édité, ménageant d'étranges surprises et glissements, où Lovecraft a semé nombre d'idées et d'images très personnelles. La sympathie de Carter pour les goules, les étranges trafiquants de rubis, les maigres bêtes de la nuit… On passe d'un lieu à l'autre par des chutes, des escaliers, de longues traversées, des envolées au-dessus de déserts glacés mais contre le froid desquels Carter semble rarement se prémunir. On y marche suivant la logique des rêves.

Ce recueil, inégal, bien composé mais souvent bancal, est loin stylistiquement et narrativement des grands textes de Lovecraft. Mais il donne a un aperçu sur l'univers intérieur et personnel très émouvant du gentleman de Providence.

PS: tout comme pour Nébal, le texte français m'a souvent fait tiquer. Rien de bien gênant toutefois. La présentation et l'ordre des textes, spécifiques au recueil français, est toutefois très éclairante et juste.

Published on August 22, 2013 22:45

August 16, 2013

L'homme qui savait la langue des serpents - Andrus Kivirähk

Leemet vit dans la forêt, quand tous les autres l'ont quittée pour s'installer dans les villages, vivre à l'heure moderne, cultiver les céréales, se faire houspiller par les chevaliers, prier ce Jesus dont tout le monde parle. Leemet est le dernier à vivre selon l'ancienne coutume, vêtu de peaux, dans une cabane, le dernier à parler la langue des serpents, ces mystérieux sifflements qui commandent aux animaux.

Nous sommes en Estonie, à la fin du moyen-âge, et le monde change. On croit que ce qu'on connaît durera toujours, il n'en est rien, des étrangers arrivent au vieux pays, importent leurs coutumes et les anciens modes de vie de la forêt son peu à peu oubliés. Ce livre est la chronique d'un basculement, d'un passé magique vers un présent plus familier au lecteur. Le monde de Leemet, sa famille, ses voisins, ses copains (humains et serpents), disparaît morceau par morceaux comme un arbre qui s'écroule.

Ca pourrait être affreusement triste, ça l'est d'une certaine façon, mais c'est aussi très drôle, peuplé de gens bizarres, fous ou simplement ridicules, d'étranges créatures plus ou moins fantastiques, de souvenirs d'un âge d'or étrange où la Salamandre volait dans les airs au-dessus des navires des envahisseurs. L'auteur crée un univers singulier, poétique, amusant, parfois sympathique, désespérant le reste du temps, planté dans le passé imaginaire d'un tout petit coin du monde. Un très beau récit, à la fois follement drôle et très amer et un très bon livre, sans aucune nostalgie du beau temps de la magie et des fées - l'auteur affirme que chaque époque et chaque monde produit ses propres imbéciles.

Enfin, la postface du traducteur éclairera utilement le lecteur sur certains aspects culturels typiquement estoniens qui auraient pu lui échapper.

Une petite note enfin pour ceux qui ont lu le livre (les autres, fermez les yeux)

Le statut du récit empêche de croire complètement au monde créé par l'auteur. L'ironie est si présente, si acide, qu'elle tire le récit vers une fable noire, une lutte vaine contre la bêtise, à laquelle il paraît difficile d'échapper jamais… Comment l'avez-vous ressenti ?

Aux éditions Attila (dont je souligne l'attention portée dans leurs livres : à l'illustrateur et au graphiste - c'est bien, ce sont des gens utiles)

Published on August 16, 2013 02:38

August 15, 2013

Contrée Indienne - Dorothy Johnson

Il peut être profitable d'être un suiveur. Ainsi je le suis de l'excellent Nebal qui a commencé récemment à lire des histoires de cow-boys et d'Indiens, et qui a conseillé à ses suiveurs ce recueil de nouvelles de Dorothy Johnson. Je suis d'accord avec tout ce qu'il dit dans sa chronique, excepté sur le premier texte. Comme j'avais lu ce que Nebal en disait, j'ai été prévenu et n'ai pas été désarçonné, merci camarade.

Il peut être profitable d'être un suiveur. Ainsi je le suis de l'excellent Nebal qui a commencé récemment à lire des histoires de cow-boys et d'Indiens, et qui a conseillé à ses suiveurs ce recueil de nouvelles de Dorothy Johnson. Je suis d'accord avec tout ce qu'il dit dans sa chronique, excepté sur le premier texte. Comme j'avais lu ce que Nebal en disait, j'ai été prévenu et n'ai pas été désarçonné, merci camarade.Une dizaine d'histoires de cow-boys et d'Indiens donc. Grandes prairies, éleveurs, femmes et hommes rudes, coutumes viriles, rituels magiques, tirs à la carabine. Dans une langue sèche et efficace, dessinant de très beaux personnages. Je pensais picorer une nouvelle ici et là pour faire passer le temps, j'ai tout lu d'une traite. Dorothy Johnson sait raconter des histoires, plantant une situation en quelques mots et la menant en ligne droite à sa conclusion.

Dans mon récit préféré, un garçon de onze ans se retrouve le seul homme de la maison (isolée, comme il se doit) en compagnie d'une jeune femme fraîchement arrivée dans l'Ouest, que l'on croit naïve et qui pense qu'il faut offrir un repas à tous les étrangers. Arrive un hors-la-loi, seul et bien armé… Avez-vous faim, monsieur ? Venez-donc dans notre maison… (le récit s'appelle Prairie kid, et le suspense en est terrible).

J'ai adoré, c'est excellent.

Published on August 15, 2013 02:33