Laurent Kloetzer's Blog, page 20

May 27, 2020

Civilizations – Laurent Binet

Un article sur une vieille lecture, au cours du mois de janvier, alors que les grèves étaient encore en cours et que Covid ne voulait rien dire.On a donc un écrivain goncourisé qui a fait une uchronie. Point de divergence, notamment, le fait que quelques Vikings aient exploré l'Amérique bien plus au sud et qu'une bande d'Incas en fuite après la guerre civile se soient emparés des caravelles de Christophe Colomb. A la fin ils envahissent l'Europe et ça m'a fait penser à un roman de Silverberg avec une Europe turque dont le titre m'échappe.Le début du livre est très drôle et bien envoyé (la partie viking). La partie Inca-purement-inca forme une seconde nouvelle qui fonctionne bien. Le reste glisse du rigolo au un peu laborieux. Guerres, incompréhensions culturelles, ruses, pim pam poum.Je suis frappé, dans les critiques grand public (genre masque et la plume) que personne n'ait relevé le lien du titre avec le jeu vidéo de Sid Meier.Raccourci, ça aurait pu faire une sympathique novella chez un éditeur spécialisé.

Un article sur une vieille lecture, au cours du mois de janvier, alors que les grèves étaient encore en cours et que Covid ne voulait rien dire.On a donc un écrivain goncourisé qui a fait une uchronie. Point de divergence, notamment, le fait que quelques Vikings aient exploré l'Amérique bien plus au sud et qu'une bande d'Incas en fuite après la guerre civile se soient emparés des caravelles de Christophe Colomb. A la fin ils envahissent l'Europe et ça m'a fait penser à un roman de Silverberg avec une Europe turque dont le titre m'échappe.Le début du livre est très drôle et bien envoyé (la partie viking). La partie Inca-purement-inca forme une seconde nouvelle qui fonctionne bien. Le reste glisse du rigolo au un peu laborieux. Guerres, incompréhensions culturelles, ruses, pim pam poum.Je suis frappé, dans les critiques grand public (genre masque et la plume) que personne n'ait relevé le lien du titre avec le jeu vidéo de Sid Meier.Raccourci, ça aurait pu faire une sympathique novella chez un éditeur spécialisé.

Published on May 27, 2020 11:14

May 26, 2020

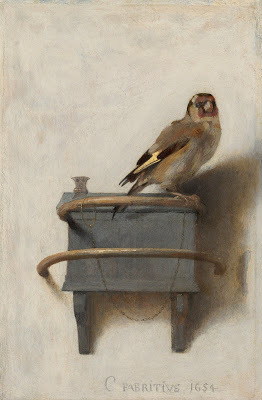

Le chardonneret – Donnat Tartt

Ce gros livre a été ma principale lecture de confinement, commencé en mars, terminé en mai, ce qui montre bien le peu de concentration dont j'étais capable. Une fois n'est pas coutume, je commencerai par parler du style de Donna Tartt, que j'ai trouvé original, parfois captivant, parfois agaçant. Le chardonneret est un récit picaresque, américain, contemporain, le récit de la jeunesse de romanesque d'un jeune homme nommé Théo Decker. L'écriture de Tartt s'attache à tout décrire, les impressions, les décors, les objets. Chaque personnage de l'entourage de Théo Decker, chaque maison, chaque activité, les vêtements, les atmosphères, la manière dont les souvenirs se mêlent à la vie présente... Cela pourrait être ennuyeux, c'est souvent très réussi, créant une matière littéraire épaisse, précise, donnant à sentir et toucher le monde. En plus de son sujet, génial, c'est l'autre grande qualité de ce récit. L'attention aux objets, en particulier, et à la manière dont ils nous constituent, en est un thème fondamental.

Le sujet, donc: lors d'un attentat au Metropolitan Museum of Art de New York, le jeune Théo perd sa maman très chérie et vole, presque par erreur, un tableau génial du 17ème siècle hollandais, le chardonneret. Le roman va nous raconter la vie de ce jeune homme, entre son deuil et le point aveugle de sa vie, sa possession secrète de ce tableau merveilleux, comme un pivot invisible et bouleversant.

A partir de ce très beau sujet, on va rencontrer des personnages marquants : l'étonnante famille Barbour de cinquième avenue, Pippa, la jeune fille blessée, Hobie l'antiquaire doux et talentueux et surtout Boris, jeune camarade de classe cosmopolite et meilleur ami dangereux du héros, le personnage qui, de loin, m'a tenu le plus accroché au récit.Par moment, donc, ce roman est génial. Certains passages sont fascinants, la vie à Vegas, les digressions sur les restaurations de meuble, les moments avec la famille Barbour. D'autres, dont le tout début ou la toute fin, m'ont paru complètement ratés et j'ai volontiers sauté des pages. J'ai eu l'impression que certains passages du récit étaient inutiles et n'avaient été ajoutés que dans la volonté de boucler l'histoire, de lui donner une cohérence morale, et, peut-être, d'offrir au personnage principal, intéressant mais pas très sympathique, une chance de rédemption.

Ce n'est donc pas un roman parfait, loin de là. Tour de force dément par endroit, pensum par d'autres. J'ai par dessus tout apprécié le goût de l'autrice pour raconter quelque chose, certains aspects de notre monde (grands bourgeois, vieux meubles et goût pour les choses) à partir d'une matière résolument fictionnelle (puisque l'attentat fondateur du récit n'a jamais existé) qui nous donne à croire, dans le cours de ce récit, que tout est possible et que le romancier est bien seul maître à bord.

Published on May 26, 2020 23:43

May 9, 2020

Tell me , la Suisse racontée autrement - Dominique Dirlewanger

Révélation : je suis français, je vis en Suisse depuis douze ans et j'aime bien ce pays. S'installer dans un pays fédéral quand le mien est centralisé, un pays calme (voire endormi) quand le mien est révolté, un pays aux institutions publiques plutôt fiables quand les françaises montrent de plus en plus leurs limites, cela change le regard. Ca le change un peu, on reste en Europe de l'ouest, vivre en Suisse ce n'est pas vivre en Inde non plus, n'exagérons pas la très profonde remise en question de l'expart. La Suisse, c'est la porte à côté.

L'histoire de ce pays éclaté, quadri lingue, pluri religieux, à la très forte population étrangère est un sujet compliqué et je n'en ai longtemps rien compris, comme sans doute beaucoup de Suisses, qui se rattachent à une série d'évènements fondateurs plus ou mois mythiques (Guillaume Tell, le Grütli, la bataille de Morgarten puis celle de Kappel, les mercenaires, Marignan, le refuge protestant, l'invasion française, la constitution de 1848, les chemins de fer, la neutralité durant les guerres, la Suisse humanitaire, le goût du consensus, etc.). Ca permet à tous ces gens qui, dans d'autres circonstances se disputaient tout le temps de vivre ensemble.

Pour mes lecteurs français qui aimeraient avoir un premier aperçu de l'histoire du pays, ce premier petit bouquin est très bien, qui parcourt les principaux évènements avec clarté. Rosa, Marguerite et moi-même nous en sommes servi pour préparer leur examen d'histoire suisse.

En plus d'être assez complet, le livre est rigolo et les dessins de mix et remix, regretté dessinateur, sont souvent appropriés.

Pour aller plus loin, conseillé par mon voisin, j'ai lu ce petit pavé : "Tell me", la Suisse racontée autrement.

Organisé sous forme de questions/réponses et couvrant de 1291 à la période contemporaine, accompagné d'une iconographie belle et originale, et d'une cartographie souvent très parlante, ce livre s'adresse à un lecteur déjà un peu familier des principaux éléments du récit historique suisse (par exemple, un lecteur du livre précédent) et entreprend l'exploration, discussion, réfutation des mythes, en adoptant un angle d'histoire économique et sociale.Ca a été un grand bonheur de lecture (le style est alerte et précis) et une collection de découvertes étonnantes sur mon pays d'adoption.Petite collection de découvertes dues à cette lecture:

La position géographique des cols alpins, leur rôle dans la circulation des hommes et marchandises au Moyen-Age et qui étaient vraiment ces paysans des vallées des Alpes qui allaient formé le noyau de la proto-Suisse (spoilers: ils n'étaient pas tous pauvres et ils avaient des intérêts économiques bien compris)

Le fonctionnement très complexe des réseaux d'alliances au Moyen-Age, entre villes et campagnes, entre campagnes et campagnes, entre cantons et l'extérieur...

Le fonctionnement du système du mercenariat à travers les siècles.

De l'utilité du fromage à pâte dure (le gruyère, quoi) comme produit d'exportation de luxe au XVIème siècle.

Comment la structure éclatée du "Corps hélvétique" (le nom Suisse n'apparaît que bien plus tard, ainsi que le pays d'ailleurs) a permis une propagation rapide et contrastée de la réforme au XVIème siècle.

Comment le pays s'est industrialisé plus vite que l'Europe autour de lui.

Comment la Suisse, en tant qu'Etat, a été créée par la France et comment sa constitution copie celle des Etats-Unis.Quel sens on peut donner à la plus petite guerre civile du monde (la guerre du Sonderbund) et comment elle explique de nombreuses choses de la Suisse actuelle.

Comment la confédération (la structure étatique qui chapeaute les cantons) a toujours été, presque par essence, mêlée aux milieux économiques.

Comment la lutte sociale a été plus violente en Suisse qu'en France jusqu'en 1918. Et l'histoire du comité d'Olten (la page wikipedia est presque vide !) et de la grève générale de 1918, épisode peu raconté, et comment cet épisode traumatique a ancré à la fois la tradition de négociation syndicats-patronats et le contrôle très lourd de la droite et de l'économie sur le pays.

Comment la Suisse a été plus que très ambigue pendant la deuxième guerre mondiale (notamment en achetant aux Allemands l'or pillé en Europe et en leur donnant des francs suisses qui leur ont permis de s'approvisionner à l'étranger) et comment son égoïsme bien compris lui a permis de gagner sa grande prospérité économique actuelle.

Comment Paul Grüninger est un héros méconnu, un de ceux qui sauvent l'honneur du pays.

Comment les mouvements féministes ont été très anciens dans le pays et très souvent ignorés et écrasés (votre des femmes au niveau national : 1970 !!! Allocation maternité : 2004 !!!)

Bref, plein de choses passionnantes pour mieux comprendre un pays bien plus compliqué qu'il ne semble.

Voici le seul livre que j'ai réussi à lire jusqu'au bout durant cette période de confinement. Pas d'articles de blog depuis janvier (pour mille raisons), rien pendant la pandémie, l'esprit trop occupé, bref. Bonne chance à vous tous !

L'histoire de ce pays éclaté, quadri lingue, pluri religieux, à la très forte population étrangère est un sujet compliqué et je n'en ai longtemps rien compris, comme sans doute beaucoup de Suisses, qui se rattachent à une série d'évènements fondateurs plus ou mois mythiques (Guillaume Tell, le Grütli, la bataille de Morgarten puis celle de Kappel, les mercenaires, Marignan, le refuge protestant, l'invasion française, la constitution de 1848, les chemins de fer, la neutralité durant les guerres, la Suisse humanitaire, le goût du consensus, etc.). Ca permet à tous ces gens qui, dans d'autres circonstances se disputaient tout le temps de vivre ensemble.

Pour mes lecteurs français qui aimeraient avoir un premier aperçu de l'histoire du pays, ce premier petit bouquin est très bien, qui parcourt les principaux évènements avec clarté. Rosa, Marguerite et moi-même nous en sommes servi pour préparer leur examen d'histoire suisse.

En plus d'être assez complet, le livre est rigolo et les dessins de mix et remix, regretté dessinateur, sont souvent appropriés.

Pour aller plus loin, conseillé par mon voisin, j'ai lu ce petit pavé : "Tell me", la Suisse racontée autrement.

Organisé sous forme de questions/réponses et couvrant de 1291 à la période contemporaine, accompagné d'une iconographie belle et originale, et d'une cartographie souvent très parlante, ce livre s'adresse à un lecteur déjà un peu familier des principaux éléments du récit historique suisse (par exemple, un lecteur du livre précédent) et entreprend l'exploration, discussion, réfutation des mythes, en adoptant un angle d'histoire économique et sociale.Ca a été un grand bonheur de lecture (le style est alerte et précis) et une collection de découvertes étonnantes sur mon pays d'adoption.Petite collection de découvertes dues à cette lecture:

La position géographique des cols alpins, leur rôle dans la circulation des hommes et marchandises au Moyen-Age et qui étaient vraiment ces paysans des vallées des Alpes qui allaient formé le noyau de la proto-Suisse (spoilers: ils n'étaient pas tous pauvres et ils avaient des intérêts économiques bien compris)

Le fonctionnement très complexe des réseaux d'alliances au Moyen-Age, entre villes et campagnes, entre campagnes et campagnes, entre cantons et l'extérieur...

Le fonctionnement du système du mercenariat à travers les siècles.

De l'utilité du fromage à pâte dure (le gruyère, quoi) comme produit d'exportation de luxe au XVIème siècle.

Comment la structure éclatée du "Corps hélvétique" (le nom Suisse n'apparaît que bien plus tard, ainsi que le pays d'ailleurs) a permis une propagation rapide et contrastée de la réforme au XVIème siècle.

Comment le pays s'est industrialisé plus vite que l'Europe autour de lui.

Comment la Suisse, en tant qu'Etat, a été créée par la France et comment sa constitution copie celle des Etats-Unis.Quel sens on peut donner à la plus petite guerre civile du monde (la guerre du Sonderbund) et comment elle explique de nombreuses choses de la Suisse actuelle.

Comment la confédération (la structure étatique qui chapeaute les cantons) a toujours été, presque par essence, mêlée aux milieux économiques.

Comment la lutte sociale a été plus violente en Suisse qu'en France jusqu'en 1918. Et l'histoire du comité d'Olten (la page wikipedia est presque vide !) et de la grève générale de 1918, épisode peu raconté, et comment cet épisode traumatique a ancré à la fois la tradition de négociation syndicats-patronats et le contrôle très lourd de la droite et de l'économie sur le pays.

Comment la Suisse a été plus que très ambigue pendant la deuxième guerre mondiale (notamment en achetant aux Allemands l'or pillé en Europe et en leur donnant des francs suisses qui leur ont permis de s'approvisionner à l'étranger) et comment son égoïsme bien compris lui a permis de gagner sa grande prospérité économique actuelle.

Comment Paul Grüninger est un héros méconnu, un de ceux qui sauvent l'honneur du pays.

Comment les mouvements féministes ont été très anciens dans le pays et très souvent ignorés et écrasés (votre des femmes au niveau national : 1970 !!! Allocation maternité : 2004 !!!)

Bref, plein de choses passionnantes pour mieux comprendre un pays bien plus compliqué qu'il ne semble.

Voici le seul livre que j'ai réussi à lire jusqu'au bout durant cette période de confinement. Pas d'articles de blog depuis janvier (pour mille raisons), rien pendant la pandémie, l'esprit trop occupé, bref. Bonne chance à vous tous !

Published on May 09, 2020 08:36

December 31, 2019

Les fourberies de Scapin – par la Comédie Française

Nous avons emmené Rosa et Marguerite à la salle Richelieu pour la première fois cet hiver, pour voir du Molière monté par Denis Podalydès, autant dire que nous étions certains du genre de spectacle que nous allions voir : du théâtre à la manière du Français, avec un texte bien dit, des acteurs en place, le jeu des corps et des mouvements, les entrées et les sorties impeccables. Et c’est ce que nous avons vu, la salle riait, les enfants riaient et nous riions aussi. La pièce tournait à fond, énergique du début à la fin, de la scène d’exposition à la scène de la galère (et des cent écus) en passant par la scène du sac.

Nous avons emmené Rosa et Marguerite à la salle Richelieu pour la première fois cet hiver, pour voir du Molière monté par Denis Podalydès, autant dire que nous étions certains du genre de spectacle que nous allions voir : du théâtre à la manière du Français, avec un texte bien dit, des acteurs en place, le jeu des corps et des mouvements, les entrées et les sorties impeccables. Et c’est ce que nous avons vu, la salle riait, les enfants riaient et nous riions aussi. La pièce tournait à fond, énergique du début à la fin, de la scène d’exposition à la scène de la galère (et des cent écus) en passant par la scène du sac.

La mise en scène de Denis Podalydès est riche et chatoyante. Elle place l’histoire sur une scène en travaux (une cale sèche de navires, sur le port de Naples), colore le récit d’Italie, ouvre des pistes d’interprétations originales. Les deux jeunes premiers (Léandre et Octave) sont l’un, bravache stupide, l’autre pleutre. Les deux pères bafoués retiennent une part de dignité et de tristesse. Les deux jeunes femmes paraissent bien légères et on se dit que de Léandre ou de Scapin, Zerbinette la gitane ne choisit Léandre que pour son argent et que s’il n’était question que de s’amuser…

Scapin, enfin, apparaît nu, sortant d’un enfer éclairé de jaune. Il bondit partout, armé de sa souplesse physique et de son habileté verbale. On se demande pourquoi il ne tente pas de faucher plus d’argent aux deux vieux, pourquoi il aide ces jeunes imbéciles. Et à la fin, le fameux coup de marteau sur la tête, est-ce vraiment une ruse pour se faire pardonner où la toute dernière insolence d’un maître en machinations ?

Quant à l’écriture… Au premier abord Jean-Baptiste P. se moque du spectateur tout comme de la vraisemblance. On a sur scène deux vieillards avares, deux jeunes inconséquents, deux jeunes filles de naissance mystérieuse, deux valets, et deux fois la même intrigue : le jeune idiot s’est épris/a épousé la jeune fille contre l’avis de son père. Après on se cache, on ruse, on ment, on vole, on se déguise (et le spectateur rigole bien d’autant que tout ça n’est pas très long).

Quant à l’écriture… Au premier abord Jean-Baptiste P. se moque du spectateur tout comme de la vraisemblance. On a sur scène deux vieillards avares, deux jeunes inconséquents, deux jeunes filles de naissance mystérieuse, deux valets, et deux fois la même intrigue : le jeune idiot s’est épris/a épousé la jeune fille contre l’avis de son père. Après on se cache, on ruse, on ment, on vole, on se déguise (et le spectateur rigole bien d’autant que tout ça n’est pas très long).

Je pensais que les fourberies dataient des débuts de la troupe de Molière, quand, avant de plaire au roi, il fallait plaire ou peuple. Pas de peinture de caractère élaborée mais des ruses et des baffes et un personnage de rusé entourloupeur qui arnaque les bourgeois. Mais Molière l’a écrite deux ans avant sa mort, alors qu’il était Valet du roi et un des artistes les plus en vue de son temps. Comme pour se détendre, s’amuser, fuir la bienséance, la vraisemblance, retourner aux sources

Je pensais que les fourberies dataient des débuts de la troupe de Molière, quand, avant de plaire au roi, il fallait plaire ou peuple. Pas de peinture de caractère élaborée mais des ruses et des baffes et un personnage de rusé entourloupeur qui arnaque les bourgeois. Mais Molière l’a écrite deux ans avant sa mort, alors qu’il était Valet du roi et un des artistes les plus en vue de son temps. Comme pour se détendre, s’amuser, fuir la bienséance, la vraisemblance, retourner aux sources

De son temps, la pièce a été un échec, la troupe l’a jouée une petite vingtaine de fois. Molière tenait le rôle de Scapin, il avait 49 ans et Denis Podalydès se demande s’il avait encore l’énergie de faire marcher ce personnage et cette pièce qui sont du théâtre pur. L’histoire tient à peine debout, à moins qu’on la pousse à toutes forces, pour en faire un moment de présence pure, de théâtre pur. C’est ce que fait la troupe de la Comédie Française, qui jouait cette pièce pour la 1167ème fois en un peu plus de 300 ans. Les pièces de Molière me paraissent maintenant comme des œuvres faillibles, bancales, pas si évidentes à faire tourner et à faire vivre. Cela les rend d’autant plus attachantes.

De son temps, la pièce a été un échec, la troupe l’a jouée une petite vingtaine de fois. Molière tenait le rôle de Scapin, il avait 49 ans et Denis Podalydès se demande s’il avait encore l’énergie de faire marcher ce personnage et cette pièce qui sont du théâtre pur. L’histoire tient à peine debout, à moins qu’on la pousse à toutes forces, pour en faire un moment de présence pure, de théâtre pur. C’est ce que fait la troupe de la Comédie Française, qui jouait cette pièce pour la 1167ème fois en un peu plus de 300 ans. Les pièces de Molière me paraissent maintenant comme des œuvres faillibles, bancales, pas si évidentes à faire tourner et à faire vivre. Cela les rend d’autant plus attachantes. Photos © Christophe Raynaud de Lage (merci à la Comédie Française de me les avoir transmises)

Published on December 31, 2019 08:04

December 27, 2019

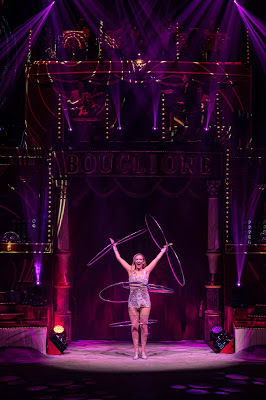

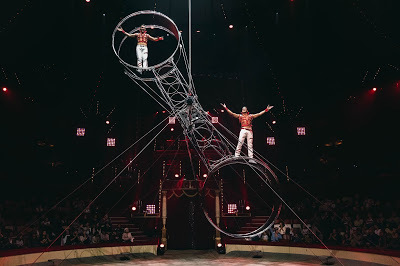

Défi – au cirque d'hiver Bouglione

Bouglione partage avec Knie le fait d’offrir du cirque traditionnel, à grand spectacle, avec des artistes internationaux, des animaux et des jolies danseuses (qui proviennent d’ailleurs de la même troupe, les Ukrainiens et Ukrainiennes de Bingo). Le spectacle de cette année, Défi, fonctionne très bien et nous a beaucoup plu, malgré des numéros qui n’étaient pas tous d’un immense interêt. Si le spectacle tient, dans ce cas, c’est grâce à la troupe de clowns des Without socks, un trio de clowns muets russes, ambiance cinéma burlesque 1900. Ces trois là ont rythmé l’ensemble du spectacle avec deux numéros principaux (la photo du chasseur et la scène magique qui fait danser) et une poignée de gags qui ont donné une teinte gaie et mélancolique à la représentation. Cela faisait longtemps que nous n’avions pas vu de clowns aussi bons (Knie peine à en trouver et ceux de Bouglione de l’an passé, s’ils étaient amusants, ne fonctionnaient pas aussi bien que ces Without socks).

Le cirque d’hiver profite aussi de sa salle exceptionnelle, à l’atmosphère unique, de son orchestre énergique et son monsieur loyal on ne peut plus classique, qui nous convainc à chaque fois que nous nous trouvons dans un lieu et à un moment exceptionnel. Faisons un petit retour, numéro par numéro.

Le cirque d’hiver profite aussi de sa salle exceptionnelle, à l’atmosphère unique, de son orchestre énergique et son monsieur loyal on ne peut plus classique, qui nous convainc à chaque fois que nous nous trouvons dans un lieu et à un moment exceptionnel. Faisons un petit retour, numéro par numéro.

Après une intro énergique et dansée des artistes de Bingo (que j’admire beaucoup, et dont semblent faire partie les trois femmes du trip cappuccino et Artur Dudov), on commence par un numéro de chameaux de Régina Bouglione, à l’intérêt très limité (je me souviens en avoir eu un bien plus beau chez Knie voici quelques années). Les bêtes tournent paresseusement et amusent par leur balancement.

Victoria Bouglione présente ensuite un numéro de cerceaux, avec quelques très beaux passages: cerceau « immobile » en l’air, ou bien Hula-hop avec des dizaines de cerceaux) et quelques beaux effets de clignotements numériques sur des cerceaux illuminés par des leds. Je suis moins convaincu par le côté sexy du numéro.

Nuit blanche offrait un très beau spectacle ambiance pierrots de la butte Montmartre avec un couple au monocycle jonglant avec les sphères blanches des réverbères. De beaux gestes et une grande poésie.

Je pense que nous avions déjà vu le numéro d’avion radiocommandé de Daniel Golla (mes archives disent que oui, en 2014). Je ne suis pas trop amateur de ces numéros « de drones » mais celui-ci ne manque pas de charme.

Le trio féminin cappuccino (une blonde, une rousse, une noire) présentait un numéro de portés et de main à main techniquement très réussi, mêlant souplesses et mouvements en force, au côté sexy très assumé, avec déhanchements suggestifs, fesses et seins mis en avant dans un vrai défi au bon goût. C’était à la fois intéressant (je crois que je voyais pour la première fois ces numéros « de force » exécutés par des femmes) et embarrassant.

Lancé par les Without socks, le clown allemand Konstantin nous raconte l’histoire d’un petit gros buveur de bière, salaryman années cinquante, qui veut perdre du ventre et termine enfermé dans une variante de la roue cyr. Superbe. Puis, avant l’entracte, le numéro le plus WTF de la soirée, en concurrence serrée avec son petit frère du deuxième acte, Evgeny Komisarenko avec ses chiens blancs. On dépasse là le n’importe quoi usuel des numéros de petits animaux mignons pour atteindre une forme de monde parallèle absurde où sept chiens de taille décroissante se dandinent à la queue-leu-leu sur deux pattes.

Au deuxième acte, Artur Dudov fait une jolie démonstration de mât chinois, une de mes disciplines préférées.

Puis Asel Saralaeva (une belle Kirghize) tente de nous convaincre qu’on peut faire des numéros de cirque avec des chats. Echec, selon moi. Les chiens ridicules semblent au moins capable de se concentrer plus de quinze secondes. Le chats, eux, entrent en scène, font un petit tour et ressortent, ping, pour être remplacés par le suivant qui voudra bien montrer des trucs qu’à peu près n’importe quel chat domestique démontrera un jour où il ne se sentira pas trop feignant. Deuxième moment WTF de la soirée.

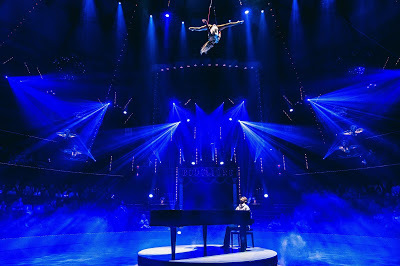

Natalia et Sampion montent ensuite un numéro original de ruban aériens avec piano. C’est de l’amour romantique de cirque, à la fin les amants s’envolent et s’enlacent dans les airs, avec quelques très belles images magiques.

En avant-dernier, le duo AA, portés et main à main de deux super costauds épais comme je suis large. Impressionnant et très bien fait, mais sans réussir à dégager la poésie du numéro du même style que nous avions vu chez Knie.

Enfin, en conclusion, un superbe numéro de roue de la mort du Duo Shock, qui fait très très peur.

Je suis frappé en relisant cet article de voir que ce spectacle m’a paru bon alors que le niveau et l’intérêt des numéros était très inégal. Construire un spectacle de cirque qui forme un tout, capture le spectateur pour ne plus le lâcher est un art difficile, et un défi réussi cette année au cirque d’hiver. On essaiera d’aller voir le spectacle l’an prochain !

Published on December 27, 2019 07:17

November 4, 2019

La mystique de la croissance (comment s'en libérer) – Dominique Méda

Je suis très peu doué pour rendre compte des essais. Mon esprit a du mal à rassembler les idées abstraites, à distinguer la manière dont elles s’articulent les unes avec les autres, surtout quand il s’agit d’un livre riche et dense comme cette mystique de la croissance, de Dominique Méda (professeure de sociologie à Dauphine, ENS, ENA). On prendra ce bref compte-rendu comme ce qu’il est : une vision très réductrice du livre, des notes sur quelques idées qui m’ont interpellé.

Je suis très peu doué pour rendre compte des essais. Mon esprit a du mal à rassembler les idées abstraites, à distinguer la manière dont elles s’articulent les unes avec les autres, surtout quand il s’agit d’un livre riche et dense comme cette mystique de la croissance, de Dominique Méda (professeure de sociologie à Dauphine, ENS, ENA). On prendra ce bref compte-rendu comme ce qu’il est : une vision très réductrice du livre, des notes sur quelques idées qui m’ont interpellé. Le livre part de l’obsession pour le PIB et pour la croissance de ce dernier comme moteur unique de développement des nations et de paix sociale (sans croissance, pas de réduction du chômage). Il retrace l’historique du concept, les faillites du PIB comme indicateur unique. Rien de nouveau pour moi dans ces premières parties, mais un parcours solide, court et argumenté de ces idées. J’en retiens toutefois une idée importante et que je crois pertinente : selon Adam Smith, les relations de production sont un élément constitutif de la société. C’est parce que nous sommes liés par des relations de production que nous ne nous entretuons pas. L’établissement de ces relations de production évite aussi sans doute des discussions infinies sur la manière de vivre ensemble.

Dans la seconde partie, on explore les idées d’indicateurs différents, qui sauraient prendre en compte cette nature (ces externalités) aux ressources finies que les théories économiques parviennent mal à embrasser. Doit-on toujours leur trouver une utilité ? Une valeur monétaire ? Doit-on les compter dans le bilan des Etats ? Les considérer comme un patrimoine ?

Dans la troisième partie, elle aborde (de manière très générale et de haut niveau) les moyens de faire changer les modèles de production en les dotant d’un aspect éthique. Elle justifie très bien pourquoi la transition écologique ne peut pas être décarrelée d’une transition sociale. Comment défendre une décroissance (au sens productiviste) auprès de ceux qui peinent à joindre les deux bouts ? Comment continuer à garantir la prospérité (et comment définir celle-ci ?) Comment répartir différemment les ressources, et selon quels critères ?

Le monde en transition esquissé par ce livre est un monde étatiste, planifié, une économie de guerre similaire à celle de la France à partir de 1944. Meda ne croit pas à aucune forme de régulation naturelle des emplois et des activités (moi non plus), pensant que si l’Etat (national ? européen ? mondial ?) ne s’interpose pas pour réguler une économie non productiviste, celle-ci n’adviendra pas. Elle compare la future régulation potentielle de la relation à la nature à celle qui s’est développée en Europe et dans le monde autour du travail. La relation à la nature, tout comme celle du travailleur et de l’employeur, n’est pas seulem@ent une relation privée.

Il paraît clair qu’une transition écologique passe par une diminution de la consommation. L’autrice rappelle le côte extrêmement jouissif, addictif, de la consommation (nous y sommes tous soumis) et le fait qu’un modèle de transition devra nous proposer un mode d’action dont les satisfactions pourront remplacer celles de la consommation. Elle propose de se tourner vers l’autoproduction: la capacité semi autarcique de produire certains biens (alimentaires, logement…) localement (au foyer ou dans un cadre local) tandis qu’une autre partie de l’économie resterait productive.

Le livre se conclut joliment sur un appel à un retour à (certaines) valeurs des Grecs anciens: le sens de la mesure, de la limite, de l’insertion savamment calculée de nos actes dans la nature; la capacité à imiter la nature, à respecter ses rythmes, à faire de l’autarcie une valeur, à produire au plus juste.

Je m’y reconnais bien, mais j’en suis loin.

Je recommande cette lecture : le livre est court, écrit dans une langue claire, et pose bien de nombreux enjeux avec des références nombreuses et solides. Je trouve son point de vue très européen, voire même très français, sans que ce soit gênant. Il peut aider à imaginer un monde futur désirable, et ce n’est pas rien.

La vidéo ci-dessous reprend beaucoup des thèmes du livre de Dominique Méda (leçon inaugurale de Jean-Marc Jancovici à Science-Po)

Published on November 04, 2019 10:53

November 1, 2019

L'étrange défaite – Marc Bloch

J'avais entendu parler de ce livre depuis longtemps. Il a fallu l'envie d'une campagne de jeu de rôle dans la France de 1940 pour me convaincre de le lire.En 1940, Marc Bloch a 56 ans. Il est historien, un des grands de son domaine et de son temps. Ancien de 14 où il a eu un comportement militairement irréprochable (décoré, officier), c'est un patriote qui s'engage volontairement comme officier dans l'armée en 39 alors qu'il aurait pu éviter tout ça et passer du temps auprès de sa famille et de ses livres.Et il assiste, de l'intérieur, à l'incroyable défaite de mai/juin 40, l'effondrement total de l'armée française. En septembre, réfugié au calme, bouleversé parce qu'il a vécu, il fait ce que fait tout intellectuel dans ce genre de circonstances : il écrit un livre.L'étrange défaite est une tentative d'histoire "à chaud", l'histoire de ce qui nous est arrivé. L'auteur part de son propre parcours (officier d'Etat-Major, responsable des carburants pour une des armées du Nord, la première je crois), "le plus vieux capitaine de France", puis il élargit et approfondit le propose, essayant de dépeindre l'armée française, ses officiers, ses mentalités, les ruptures induites par l'âge élevé des cadres, puis interrogeant jusqu'à la mentalité patriotique de la bourgeoisie, de la patrie. Il regarde ces évènements de son point de vue de militaire convaincu, officier engagé pour les siens et sa patrie. Officier républicain, ennemi convaincu du fascisme.L'étrange défaite est un livre bouleversant. Une partie de ses analyses ont été ensuite invalidées, d'autres sont justes, mais on sent dans sa rédaction l'urgence de décrire, de comprendre, dans un style très classique et français, l'immense malheur vécu par la nation. C'est une plongée dans les mentalités, dans l'esprit du temps. Les anecdotes sont nombreuses mais la pensée est large et claire.

J'avais entendu parler de ce livre depuis longtemps. Il a fallu l'envie d'une campagne de jeu de rôle dans la France de 1940 pour me convaincre de le lire.En 1940, Marc Bloch a 56 ans. Il est historien, un des grands de son domaine et de son temps. Ancien de 14 où il a eu un comportement militairement irréprochable (décoré, officier), c'est un patriote qui s'engage volontairement comme officier dans l'armée en 39 alors qu'il aurait pu éviter tout ça et passer du temps auprès de sa famille et de ses livres.Et il assiste, de l'intérieur, à l'incroyable défaite de mai/juin 40, l'effondrement total de l'armée française. En septembre, réfugié au calme, bouleversé parce qu'il a vécu, il fait ce que fait tout intellectuel dans ce genre de circonstances : il écrit un livre.L'étrange défaite est une tentative d'histoire "à chaud", l'histoire de ce qui nous est arrivé. L'auteur part de son propre parcours (officier d'Etat-Major, responsable des carburants pour une des armées du Nord, la première je crois), "le plus vieux capitaine de France", puis il élargit et approfondit le propose, essayant de dépeindre l'armée française, ses officiers, ses mentalités, les ruptures induites par l'âge élevé des cadres, puis interrogeant jusqu'à la mentalité patriotique de la bourgeoisie, de la patrie. Il regarde ces évènements de son point de vue de militaire convaincu, officier engagé pour les siens et sa patrie. Officier républicain, ennemi convaincu du fascisme.L'étrange défaite est un livre bouleversant. Une partie de ses analyses ont été ensuite invalidées, d'autres sont justes, mais on sent dans sa rédaction l'urgence de décrire, de comprendre, dans un style très classique et français, l'immense malheur vécu par la nation. C'est une plongée dans les mentalités, dans l'esprit du temps. Les anecdotes sont nombreuses mais la pensée est large et claire. Bloch, Juif, sera écarté de la fonction publique, continuera à écrire, à enseigner, dans la peine et la douleur. Devenu résistant, il sera assassiné par la Gestapo en 1944.

Je repense en écrivant ces mots à une parole de Daniel Cordier, entendu dans cette émission : La France ? Mais elle a disparu en 1940 !

C'est de cette France aux institutions puissantes, à l'Empire immense, dotée de "la meilleure armée du monde" dont Bloch décrit l'agonie et la disparition.

Published on November 01, 2019 00:45

October 30, 2019

Terminus – Tom Sweterlitsch

Ce roman de SF mêle de manière intéressante un récit situé dans une région assez plouque de Virginie occidentale (avec ses pick-ups, ses bars glauques, ses filles enceintes à seize ans et la nature, profonde et inquiétante), avec des éléments de voyage spatial et voyage dans le temps. C’est la juxtaposition de ces objets romanesques qui donne les meilleure scènes : la fille visitant sa mère en maison de retraite dans le futur, les scènes se faisant écho entre les époques… Ces impressions étranges, ainsi que les visions du Terminus, cette apocalypse qui donne son titre à la VF du roman, forment les meilleures parties du livre. Le reste est « bien fait », prêt à être adapté en série télé ou en film, façon True Detective avec de la SF. J’avais le sentiment pour ces parts de rester dans un univers imaginaire assez formaté.

Ce roman de SF mêle de manière intéressante un récit situé dans une région assez plouque de Virginie occidentale (avec ses pick-ups, ses bars glauques, ses filles enceintes à seize ans et la nature, profonde et inquiétante), avec des éléments de voyage spatial et voyage dans le temps. C’est la juxtaposition de ces objets romanesques qui donne les meilleure scènes : la fille visitant sa mère en maison de retraite dans le futur, les scènes se faisant écho entre les époques… Ces impressions étranges, ainsi que les visions du Terminus, cette apocalypse qui donne son titre à la VF du roman, forment les meilleures parties du livre. Le reste est « bien fait », prêt à être adapté en série télé ou en film, façon True Detective avec de la SF. J’avais le sentiment pour ces parts de rester dans un univers imaginaire assez formaté.

Published on October 30, 2019 03:49

October 29, 2019

Parasite – Bong Joon Ho

Dans ce film, une famille pauvre plutôt sympathique : un père nonchalant, une mère colérique, le fils timide mais malin et la grande soeur « artiste » et mauvaise tête, vivent dans un entresol d’une grande ville. Parce qu’un de ses bons potes servait de prof d’anglais à la fille d’une famille riche et part à l'étranger, le jeune homme entre dans le quotidien d’une famille de bourgeois installés dans une magnifique maison d’architecte. Dans cette famille, il y a la maman belle et naïve, le papa riche, influent et cynique, la grande soeur un peu timide, le petit frère « traumatisé » et foufou, et le chauffeur, et la gouvernante livrée avec la maison.

Le film raconte comment les deux familles vont interagir et notamment comment les pauvres vont tenter de faire leur trou dans la grande maison des riches. Ce sujet très lutte des classes est traité d’abord comme une comédie grinçante, qui vire dans le weird et le côté un peu horrifique. C’est très bien filmé, avec une certaine lenteur, et un sens très fort de l’architecture et de l’espace. Les acteurs rendent chacun leur personnage touchant et intéressant.

J’ai particulièrement aimé la scène diluvienne, lors de l’apex du récit (au milieu), autour des pluies et de l’inondation. La manière dont les émotions, les relations sociales, la ville et la météo se font écho donne un moment de cinéma très puissant.

Published on October 29, 2019 03:46

October 24, 2019

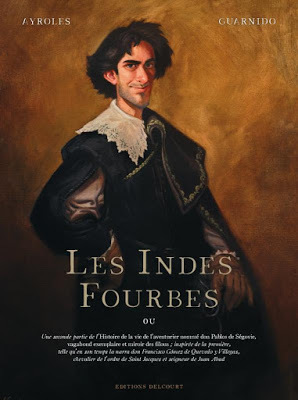

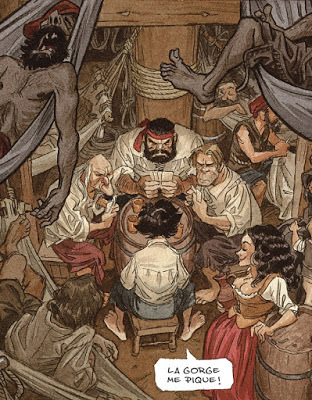

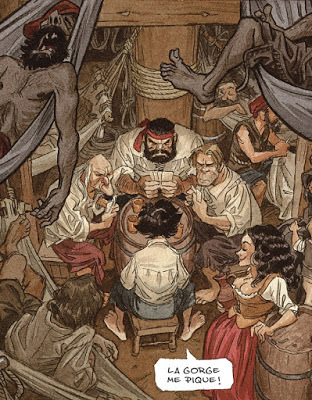

Les Indes fourbes -- Ayroles, Guarnido

Ce livre est une des grosses sorties BD de l'année : un roman de plus de cent pages, scénarisé par Alain Ayroles (

de cape et de crocs

, une des meilleures bandes dessinées du monde) et dessinée par Juan Guarnido (Blacksad, plutôt pas mal également), les deux écrivant la suite d'un classique du roman picaresque du siècle d'or espagnol.

J'ai lu les premières pages en trouvant l'ensemble beau et bon, dessin classieux et narration efficace, mais en me demandant si le tout n'était pas un peu surestimé. Aventures maritimes et terrestres d'un filou dans les Amériques du roi d'Espagne, c'était fort bien mené, bien sûr, mais... et puis au bout de trente ou quarante pages, l'histoire prend sa véritable mesure et j'ai été ébloui, l'ensemble est magnifique, éblouissant. Une réussite de grande classe dont je ne veux rien révéler pour vous laisser tout le plaisir.Je le relirai d'ici quelques années, curieux de voir si le livre tient la distance !

J'ai lu les premières pages en trouvant l'ensemble beau et bon, dessin classieux et narration efficace, mais en me demandant si le tout n'était pas un peu surestimé. Aventures maritimes et terrestres d'un filou dans les Amériques du roi d'Espagne, c'était fort bien mené, bien sûr, mais... et puis au bout de trente ou quarante pages, l'histoire prend sa véritable mesure et j'ai été ébloui, l'ensemble est magnifique, éblouissant. Une réussite de grande classe dont je ne veux rien révéler pour vous laisser tout le plaisir.Je le relirai d'ici quelques années, curieux de voir si le livre tient la distance !

Published on October 24, 2019 11:38