Alessio Brugnoli's Blog, page 185

August 20, 2017

Diario Palermitano -Undicesimo Giorno

[image error]

Anche oggi, buone nuove: Manu sa sempre meglio. Molte cose, che i giorni scorsi le pesavano, le cominciano a venire quasi naturali. Stasera poi, abbiamo cenato con un suo amico violinista. La sua storia è emblematica dei problemi dell’Italia attuale: per farsi riconoscere di ruolo in teatro, nonostante idoneità e titoli, ha dovuto vincere una causa durata ben quattordici anni…

Comunque, appena finirò tutta questa storia, accenderò qualche cero, in varie parrocchie dell’Esquilino… Però, sempre per rimanere in tema dell’intercessione divina, oggi parlerò dei santi protettori di Palermo…

Mi immagino le vostre facce perplesse: come santi protettori ? Non è Santa Rosalia ? Sembra strano, ma la Santuzza, che tra l’altro essendo stata una monaca basiliana, in vita dava più retta al Patriarca di Costantinopoli che la Papa, svolge questo ruolo abbastanza tardi, in occasione della grande peste del 1625. Al di là della leggenda dell’apparizione della Santa al povero ‘saponaro’, Vincenzo Bonelli nei pressi delle grotte dell’Addaura, il cardinale e arcivescovo Giannettino Doria, fece una scelta dal duplice significato politico: riaffermare la centralità della Chiesa rispetto al Senato panormita e in un momento di crisi e decadenza, ricostruire l’identità civica ricollegandosi ai giorni gloriosi dei re normanni, quando Palermo era una delle capitali del Mediterraneo.

E prima ? Basta farsi una passeggiata a Piazza Villena, meglio nota come i Quattro Canti: nella complessa architettura barocca, tra le fontane che rappresentano i fiumi della città antica (Oreto, Kemonia, Pannaria, Papireto), le allegorie della quattro stagioni e i re di Spagna, spiccano le stature quattro sante vergini palermitane: Santa Cristina, Santa Ninfa, Sant’Oliva e Sant’Agata.

Sante che erano coprotettrici della città, prima della nomina di Rosalia… Può sembrare strano, ma Agata non era catanese, ma palermitana: nata e vissuta presso la porta omonima, o meglio, il suo equivalente nelle mura puniche, nella chiesa a lei dedicata, sopra la sua casa natale, è conservata una roccia che reca impressa un’orma profonda che secondo la leggenda sarebbe stata lasciata dal piede della santa che da quelle parti sarebbe passata, la cosiddetta Pedata… E il presunto braccio della Santa è conservato tra le reliquie della Cattedrale di Palermo,

Santa Cristina, che come tutti sanno, è di Bolsena dubito che avesse la più pallida idea di dove fosse Panormus… Però, le sue reliquie furono regalate in più occasione ai Re Normanni, che ovviamente, davanti a tale dono, non poterono che affidarle la protezione della loro capitale.

Ninfa, poco nota ai più, è palermitana, nata ai tempi di Costantino. Era figlia di un prefetto, Aureliano che contrastò ferocemente la figlia che si era convertita al cristianesimo dopo le predicazione del vescovo Mamiliano di Palermo, che la battezzò. Entrambi furono incarcerati, insieme a duecento cristiani, e torturati per ordine del padre di lei. L’intervento miracoloso di un angelo li liberò e li guidò a Roma prima e poi nell’isola del Giglio, dove rimasero a lungo in eremitaggio. Andarono dunque a Bucina, vicino Roma, dove Mamiliano morì e un anno dopo anche la Santa morì di stenti e fu ivi sepolta.

Gli abitanti del luogo, durante un periodo di siccità, pregarono la santa di intercedere presso Dio affinché piovesse. Si verificò il tanto desiderato miracolo e i fedeli cominciarono a venerarla come una santa. Il suo capo, custodito nella chiesa di Santa Maria in Monticelli a Roma fin dal 1098, fu traslato nella Cattedrale di Palermo nel 1593

Oliva, sempre palermitana, ha una storia altrettanto romanzesca: o catturata da Genserico o cacciata a pedate dai genitori che non tolleravano la sua fede cristiana, finì a Tunisi, dove un anacronistico sultano Amira l’avrebbe sottoposta a varie quanto inutili torture e abbandonata nel deserto. Sopravvissuta agli animali feroci, dopo vari supplizi sarebbe stata decapitata dopo ulteriori torture. Il suo corpo fu ritenuto sepolto a Tunisi per molto tempo e venne richiesto più volte. Vuole il credo popolare che sia stato portato a Palermo e sepolto sotto la piccola chiesetta dedicata alla Santa poi inglobata nella chiesa di San Francesco di Paola. Leggende locali la vorrebbero venerata superstiziosamente anche a Tunisi, dove una moschea porta ancora il suo nome in arabo.

Ma non solo, Rosalia è la coprotettrice della città: il suo collega è il meno famoso San Benedetto Manasseri o San Benedetto il Moro: figlio di schiavi etiopi, era di pella nera e di capelli crespi, non molto diverso dai tanti immigrati che spesso guardiamo con diffidenza nelle nostre strade.

Ai tempi della Controriforma, forse erano meno razzisti di noi, visto che per la fama di carità e saggezza,molti ecclesiastici, teologi ed addirittura il viceré si affidavano al suo consiglio prima di prendere decisioni importanti e addirittura, alla sua storia, Lope de Vega dedicò un dramma la “Commedia famosa del santo nero Rosambuco della città di Palermo“.

August 19, 2017

Diario Palermitano – Decimo Giorno

[image error]

Oggi il bollettino medico è alquanto monotono: i miglioramenti di Manu si notano a vista d’occhio, anche nella qualità della vita, il che fa ben sperare per la visita di controllo del 29. Per il resto, oggi sono riuscito nell’impresa di terminare la lettura di Embassytown, di China Miéville, autore che in generale apprezzo tanto.

Embassytown è un libro, che, a mio avviso, si articolo almeno su tre diversi piani. Il primo, abbastanza banale è nella riscrittura new weird del viaggio spaziale, in cui si va oltre la relatività e la meccanica quantistica, per creare uno dimensione onirica, simile a quella delle mappe medievali, in cui la realtà fisica è sostituita da una realtà simbolica.

Il secondo è la ripresa di un tema alquanto comune nella narrativa fantascientifica, la revisione in chiave narrativa delle dialettiche del colonialismo: se nella fantascienza delle origini questa non era nulla più che la trascrizione del “fardello dell’Uomo Bianco” di Kipling, Miéville che ha dato uno sguardo a tutte le problematiche e contraddizioni della decolonizzazione, la descrive in maniera ben più articolata, dove prevalgono i toni grigi rispetti alle contrapposizioni assolute.

E questi due temi si fondono nel terzo, la vera colonna portante del libro: per citare il mio professore di filosofia delle Superiori, la contrapposizione, da Scolastica Medievale, tra Realisti, coloro che affermano

Nomina sunt consequentia rerum

ossia, vi è una corrispondenza biunivoca e vincolante tra Pensiero, Parola e Realtà e Nominalisti coloro che non posseggono una loro propria esistenza prima o scollegata dalle cose, né esistono al di fuori o nelle cose ma vengono concepiti solo come simboli, che si possono manipolare secondo opportune regole, che possono essere chiamate grammatiche.

Disputa che sembra assai astratta, ma in cui ci si inciampa ogni giorno quando si lavora nel campo dell’intelligenza artificiale…

China Miéville ipotizza l’esistenza di una civiltà aliena di realisti assoluti, tutti seguaci del buon Guglielmo di Champeaux, che dinanzi alla scoperta della Retorica, che rompe il legame tra oggetto e definizione, entra in tilt.

E per uscire dal caos che ne esce fuori, senza mai citarlo, è applicato il Tractatus logico-philosophicus del caro vecchio Wittgenstein.

Ora, è apprezzabile il tentativo originale di fondare la fantascienza sulla filosofia e sulla linguistica, invece che come al solito, sulla fisica e sulla Biologia, ma il problema di questo tipo di romanzi, se non si ha lo spirito caustico di Voltaire, rischiano di essere soporiferi.

Miéville, secondo me, si ferma a metà del guado: il libro si legge, non è un mattone, ma è lento e spesso da l’impressione di essere tirato per le lunghe… Insomma, è utile, per chi, come me in questi giorni, ha tante ore vuote da riempire…

P.S. E comunque il buon Wittgenstein, da buon nordico, ha sempre voluto trasferirsi a Palermo, ma non è mai riuscito a realizzare questo desiderio… Prima o poi mi cimenterò a scrivere un racconto ucronico, sul suo soggiorno panormita, magari intitolato “Ludwig e la Vucciria” !

August 18, 2017

Diario Palermitano – Nono Giorno

[image error]

Mettiamola, così, oggi è stata una giornata positiva: Manu non ha avuto febbre, ha avuto meno dolori e l’impressione che il ginocchio fosse meno pesante e in serata, sono cominciati i primi formicolii alle gambe..

Così, per festeggiare, vi accompagno in una mia passeggiata, ahimè immaginaria, lungo il litorale palermitano: salto la Cala, ne ho parlato il primo giorno del mio diario, l’Acquasanta e l’Arenella, perché le ho descritte nella traccia di quello che sarà il mio romanzo steampunk ambientato a Palermo.

Cominciamo così con i Rotoli, dove vi è il cimitero di Santa Maria, in cui è sepolto mio suocero. Cimitero che è il più grande della città e si affaccia sul mare, arrampicandosi sulle falde di Monte Pellegrino. Fu inaugurato nel 1837, quando il vecchio il cimitero di Sant’Orsola, dove è la chiesa del Vespro, uno dei più belli e meno conosciuti, tranne da mio nonno Otello, che non mi spiego come ci sia finito, monumenti di epoca normanna, non era più sufficiente ad accogliere le salme delle vittime di un’epidemia di colera. Come per il Verano a Roma, vi sono monumenti e cappelle realizzate dai maggiori scultori palermitani dell’epoca, fra cui Benedetto Civiletti, Pasquale Civiletti e Antonio Ugo, per citarne solo alcuni.

Perché questa contrada si chiama così ? Come sempre, la fantasia degli studiosi locali si è scatenata: per alcuni, uomini di poca fantasia, deriva dalla tipologia dell’entroterra, le pendici del monte Pellegrino, dal quale non era raro vedere staccarsi pezzi di roccia che rotolavano fino alla costa. Per altri, più immaginifici, deriva dalla venerazione di una immagine della Madonna, custodita in una grotticella, e considerata una specie di protettrice dei pescatori del luogo. Lì sorse una chiesetta, Nostra Donna del Rotolo, così chiamata per via di tre scogli nella spiaggia adiacente che la fantasia popolare ha chiamato col nome dei pesi di un tempo: Rotolo, mezzo rotolo e tre once. Una torre ancora esistente, torre di “Fra Giovanni” un tempo serviva per vigilare le coste.

Qualche chilometro più avanti, un’altra torre, ormai ridotta a poco più di un rudere, la Torre del Rotolo segna il confine ideale con la località seguente: l’Addaura, della quale ho parlato qualche giorno fa, raccontando delle sue grotte preistoriche.

Subito dopo, vi è Valdesi, forse per una tal casa Valdese, una villa che dovrebbe essere appartenuta ad una famiglia Valdes, piuttosto che alla confessione religiosa Valdese di cui non pare ci sia traccia. Si tratta di una borgata famosa in tutto il mondo per il bellissimo golfo di sabbia fine e dorata che ricorda i Tropici. Una perla naturalistica che deve la sua rivalutazione per una bonifica iniziata nel 1773 e completata agli inizi del secolo scorso. Prima era una zona piuttosto paludosa chiamata appunto dagli arabi “Marsa at Tin”, cioè porto del fango.

E che la zona non fosse così salubre, lo sappiamo anche dall’etimologia della successiva Mondello, il cui nome deriva sempre dall’arabo “al mondellu” che significa pantano. Borgo, quello di Mondello, su cui si possono raccontare decine di cose: dalle sue grotte preistoriche, con le pitture rupestri, alle ville di inizio Novecento, che rappresentano un museo a cielo aperto, purtroppo poco valorizzato, dell’ Art Nouveau in Europa, grazie alle opere architettoniche ad opera del noto Ernesto Basile, seguito da Alagna, De Giovanni, Rivas, Caronia, Butera, Capitò e Mineo.

Una di queste, però non ho mai capito bene quale, sospetto che gli amici me ne indichino sempre qualcuna a caso, dovrebbe essere infestata da fantasmi: secondo alcuni, di prigionieri tedeschi uccisi dagli americani, secondo altri, invece, varrebbe il contrario.

Ma il luogo che mi affascina di più di Mondello è il suo stabilimento balneare: Nel 1906, Luigi Scaglia, un imprenditore milanese giunto a Palermo per seguire la Targa Florio, restò incantato dalla bellezza del luogo, vedendo in esso qualcosa di ben più importante dei primi stabilimenti balneari estivi costruiti in legno. Nel settembre dello stesso anno presentò al Comune di Palermo un progetto di sfruttamento della zona, accompagnando la relazione con una nota di entusiasmo dannunziano:

Il fine precipuo, o Signori, che si propone di raggiungere la Società che io ho l’onore di rappresentare, è quello di exploiter Mondello. Chi ha veduto una volta sola questo lembo di paradiso non può non chiedersi meravigliato come mai esso non sia il ritrovo quotidiano di quanti cercano nella visione del Bello ristoro e conforto (…). Nessun pittore ebbe mai nella sua tavolozza tanta varietà di verde quanto ne offre all’occhio estasiato l’immenso bosco di agrumi, di ulivi, di carrubbi che circonda, digradante al mare, il bel golfo turchino, specchiantesi in un cielo più turchino, chiuso tra il superbo monte Gallo e il nostro Pellegrino, sacro al poeta

A dire il vero, mi piacerebbe che questa idea venisse ad Andrea Conti, nel mio universo narrativo: comunque, Scaglia, che intuiva bene il potere dei media, fece pubblicare su “La Sicile Illustrèe” (mensile venduto a Parigi, in lingua francese e italiana) un articolo dal titolo “Grandioso progetto per l’avvenire di Mondello”, in cui veniva illustrata la proposta della società milanese, presentando Mondello come un lido superiore alle più famose località europee e con un lungomare più bello della nota Promenade des Anglais di Nizza.

E così attrasse l’interesse di una società belga, “Les Tramways de Palerme” (costituita a Bruxelles nel 1909), con un atto di vendita del 1910, ottenne dal Demanio dello Stato la cessione di circa 280 ettari di terreno a fronte di una serie di servizi e strutture da approntare per la realizzazione di una stazione balneare di prim’ordine, nel rispetto di un compromesso con il Comune di Palermo del 1906. Tra l’altro, cosa mi ha sempre lasciato perplesso, nella Palermo di inizio Novecento vi erano assai più tram della Palermo attuale e di certo all’epoca, furono realizzati con assai meno polemica.

Comunque sia si impegnarono a versare la somma di lire 578.310,42, promettendo poi mari e monti: la realizzazione di un Grand Hotel, un Kursaal, una chiesa, uno stabilimento balneare costruito a palafitta sul mare, 300 villini, la rete idrica, la rete fognaria, un campo da golf a nove buche e alcune opere di arredo urbano (chioschi, illuminazione, giardini, etc.).

In concreto, di tutto questo ben di Dio, fu realizzato soltanto lo Stabilimento Balneare su progetto dell’architetto Rudolf Stualker, che disegnò un’ampia piattaforma su piloni immersi nell’acqua. Il lavoro era stato originariamente pensato per la città di Ostenda, ma venne spostato nella la località siciliana a causa della maggior bellezza del paesaggio di quest’ultima. La realizzazione fu affidata all’impresa di Giovanni Rutelli, figlio del noto scultore Mario Rutelli, antenato del nostro sindaco, che riuscì a costruire un edificio resistente all’azione corrosiva dell’acqua e della salsedine. La struttura venne decorata con volute, fregi, sculture, vetrate e colori vivaci, così da risultare elegante oltre che funzionale per i bagnanti e realizzando una delle opere architettoniche in stile Art Nouveau più belle d’Europa.

Nel 1933 la società ha cambiato nome in seguito alla cessione del ramo trasporti al Comune di Palermo e oggi è conosciuta come Mondello Immobiliare Italo Belga S.A. ed ha in concessione la spiaggia di Mondello.

Durante la Seconda Guerra Mondiale, lo stabilimento fu utilizzato come quartier generale, prima dai fascisti e dall’esercito tedesco, e poi dalle forze alleate. Gli Alleati traslocarono la maggior parte del mobilio a Villa Igiea, l’albergo dei Florio, e come loro solito, cercarono di portarsi tutto a casa loro. Per mesi furono reclamati 1.693 pezzi di posateria di pregio, tutto il corredo di pentole e casseruole, tovaglie in lino, sedie, sgabelli e poltrone, oltre ai danni riportati da sovraporte, finestre e tavoli… Alla fine con le buone e le cattive, furono ricondotti a più miti ragioni

Dopo la tonnara di Mondello, di cui rimane intatta la Torre, che da il nome allo stabilimento balneare, vi è Partanna che prende il nome dalla villa ancora esistente di Laura La Grua, principessa di Partanna. Villa che è un unicum, dato il suo progetto basato su regole, astronomiche, esoteriche e matematiche, su disegno di Tommaso Maria Napoli e Agatino Daidone.

Subito dopo, Capo Gallo, splendida riserva naturale, in cui si trova la Grotta Regina, costituita da un vasto ambiente e divenuta famosa per i disegni e le iscrizioni in caratteri punici e neopunici ritrovati nelle pareti laterali. Di estrema importanza è il disegno della nave cartaginese, poiché oltre a costituire una notevole documentazione, si tratta dell’unica rappresentazione intera di una nave da guerra punica. Sulla costa verso ovest fino a Punta Barcarello, data la natura carsica delle rocce, il mare le ha modellate nelle forme più bizzarre, formando una serie di grotte affascinanti, come la Grotta dell’olio che ricorda un po’ la famosissima Grotta azzurra di Capri.

[image error]

Il genius loci e custode di questo paradiso è l’eremita Nino, anche se preferisce farsi Isravele, che ha scelto di consacrare il suo personalissimo “santuario”, ricavato all’interno del Semaforo borbonico, un vecchio faro poi utilizzato come osservatorio militare.Dal 1997 vi si è trasferito, non solo restaurando il faro, ma anche decorando del faro con straordinari mosaici dal fortissimo impatto visivo

Un luogo che merita di essere visitato, anche perchè Nino è assai più meno asociale di quanto si pensi… Infine, dopo il promontorio, vie un villaggio di pescatori, Sferracavallo. Una volta era difesa dalle incursioni dei corsari da una torre circolare costruita nel 1417 ma abbattuta per costruire l’autostrada che conduce all’aeroporto di Palermo. Sull’origine del nome del villaggio non si è certi. Si ipotizzano due tesi, una del Villabianca che sostiene che derivi dal tipo di territorio molto accidentato che staccava i ferri dai cavalli e l’altra più attendibile del Piola che lo riconduce ad una particolare pianta selvatica “ferrum acquinum”, in siciliano “sferracavaddu” per la forma delle foglie a ferro di cavallo…

E così, dopo ammirato il tramonto, si può tornare a casa…

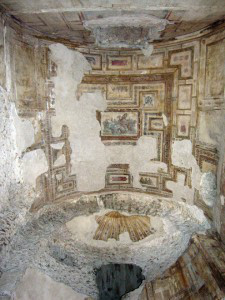

La Sala di Achille a Sciro nella Domus Aurea come non l’avete mai vista

Nel quartiere orientale della Domus Aurea sono i poemi omerici, soprattutto l’Iliade, ad avere ispirato la scelta dei soggetti che compaiono nei riquadri pittorici delle sale principali, sicuramente opera del pittore Fabullus: al centro della volta della Sala di Achille a Sciro, in una composizione dalla resa fortemente dinamica, la figura dell’eroe campeggia tra le figlie del re dell’isola, Nicomede.

Nel quartiere orientale della Domus Aurea sono i poemi omerici, soprattutto l’Iliade, ad avere ispirato la scelta dei soggetti che compaiono nei riquadri pittorici delle sale principali, sicuramente opera del pittore Fabullus: al centro della volta della Sala di Achille a Sciro, in una composizione dalla resa fortemente dinamica, la figura dell’eroe campeggia tra le figlie del re dell’isola, Nicomede.

Ecco la volta della Sala in 3D

Sala di Achille a Sciro (Domus Aurea, Roma) by Eloy Martínez Soto on Sketchfab

August 17, 2017

Diario Palermitano – Ottavo Giorno

[image error]

Per quanto non serva a nulla, il mio primo pensiero di oggi va a Barcellona: mi sono reso che, durante il viaggio di nozze, quel tratto di Ramblas l’avrò percorso con mia moglie decine e decine di volte… E mai avrei pensato, che potesse essere macchiato di sangue.

Per il resto, dopo una mattinata dedicata allo shopping, ho portato Manu al suo negozio preferito, stasera abbiamo avuto una visita ortopedica di controllo, che ha confermato quanto sapevamo… Può sembrare una stupidaggine, ma ci ha rassicurato.

Per distrarmi, compio un piccolo viaggio nel tempo, in quello che era l’esteso parco di caccia dei re normanni chiamato il Genoardo che deriva dall’arabo Gennai al ard, ossia Paradiso della Terra; uno dei sollazzi reali, i luoghi di delizie della corte normanna, ricco di padiglioni, fontane, laghetti, alberi di ogni specie (soprattutto di agrumi e magnolie), vigneti e una grande peschiera. A differenza degli emiri arabi, che data la ehm “vivace” vita politica di Balarm, caratterizzata da sommosse e rivolte di ogni genere, che portarono alla proclamazione di una sorta di Repubblica Islamica, basata sul principio

“Se il Mahdi, invisibile agli occhi e presente nel cuore, deve comparire alla fine dei tempi, nel frattempo, il potere, invece di essere esercitato dal primo che passa, deve appartenere all’Umma dei fedeli, che elegge i suoi rappresentanti”

vivevano rintanati nel loro palazzo fortezza della Kalsa, andando qualche volta in ferie al Castello di Maredolce, se fosse confermata la fase kalbita, i re normanni, convinti di avere pacificato la turbolenta città, si dedicavano alla pazza gioia.

E i padiglioni del Genoardo sono le cosiddette Cube, dall’arabo Qubba, “cupola“, da non confondere con l’omonima tipologia di chiesa bizantina sempre presente in Sicilia.

Le Cube furono realizzate da architetti fatimidi, provenienti dall’Egitto: ne sono rimaste solo tre. La più iellata e meno nota è Cuba soprana, originariamente nota con il nome di “torre Alfaina“, che ebbe rifacimenti rinascimentali e fu trasformato infine nel Seicento in una villa a pianta rettangolare, alla quale venne aggiunta la scalinata a doppia rampa in facciata per l’accesso al piano nobile, che nascose l’originale struttura arabo normanna, di cui rimangono solo ratti di murature e un arco nel fronte orientale della costruzione.

[image error]

Divenne di proprietà del giurista Carlo Di Napoli, che le diene il nome alla Villa,nel 1730 e ancora nel Settecento le volte del salone nobile e una annessa piccola chiesa dedicata a santa Rosalia vennero affrescati da Vito D’Anna.

Decadde in seguito per abbandono, subendo anche numerosi furti. Nel 1991 fu ceduta dalla famiglia Napoli alla Regione Siciliana e fu sottoposta a interventi di consolidamento delle strutture e di restauro, di cui non si vede fine.

[image error]

La più suggestiva, per me, è invece la cosiddetta Cubula, la piccola Cuba, realizzata nel 1184 e usata come luogo di riposo dal sovrano e dai suoi ospiti. È di pianta quadrata con archi a sesto acuto su ogni lato decorati con fasce bugnate e sormontato da una cupola emisferica in stile arabo-normanno nel tipico colore rosso, che a dire il vero, è un falso storico.

A quanto pare le cupole arabo normanne in Sicilia erano coperte con un intonaco impermealizzante, utilizzato anche come rivestimento di cisterne, formato da calce, sabbia e “coccio pesto”, ossia laterizio triturato e ridotto in minuti frammenti, simile alla malta della pozzolana impiegata nelle costruzioni romane. Questo impasto era di colore rosa chiaro, che con il tempo, tendeva a scolorire in un grigio cinerino

Sul finire del 1800 si iniziarono i lavori di restauro della chiesa di San Giovanni degli Eremiti, chiesa amatissima da mio nonno Otello e l’incarico fu affidato all’architetto Giuseppe Patricolo che interpretando il ritrovamento di un avanzo di intonaco da lui valutato con molta fantasia “rosso cupo”, fece rivestire con un intonaco rosso vivo le cinque cupole della chiesa e poi, preso dall’entusiasmo, anche quelle di tutti i monumenti normanni di Palermo che gli capitavano tra le mani, compreso la Cubola

Cubula i cui motivi decorativi, per i paradossi del gusto, sono passati dal sacro al profano, ritrovandosi ad esempio nella Basilica La Magione e la Chiesa di Santo Spirito, nel frontone della Cattedrale o nel campanile della Chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio.

[image error]

L’ultimo padiglione, il più famoso, è la cosiddetta Cuba Sottana, appare oggi di proporzioni turriformi abbastanza sgraziate. La spiegazione è semplice. Era circondata da un bacino artificiale profondo quasi due metri e mezzo. L’apertura più grande, sul fronte settentrionale, si affacciava sull’acqua ad un’altezza oggi inspiegabile.

Tale padiglione fu costruito nel 1180 per il re Guglielmo II il Buono, come testimonia una iscrizione araba in caratteri cufici che decora la cornice d’attico della fabbrica decifrata da Michele Amari nel 1849, che dice

“Nel nome di Dio, clemente e misericordioso Bada qui, ferma qui la tua attenzione, fermati e guarda! Vedrai Egregia stanza dell’ Egregi tra i re della terra, Guglielmo Secondo, non v’ha castello che sia degno di lui, nè bastano le sue sale… nè quali notansi i momenti più avventurati e i tempi più prosperi. E di nostro Signore il Messia mille e cento aggiuntovi ottanta che son corsi tanto lieti”.

Come le altre Cube, anche questa ha avuto una vita tormentata: imasto possedimento della monarchia di Sicilia fino agli inizi del XIV secolo, nel 1320 divenne proprietà di privati; in questo secolo venne menzionata dal Boccaccio nel suo “Decamerone” , che vi ambientò la sesta novella della quinta giornata riguardante l’amore del giovane Giovanni da Procida per una giovane fanciulla destinata a Federico II d’Aragona e chiusa nel palazzo reale.

Ritornata al patrimonio regio, nel 1436 Alfonso il Magnanimo la concesse a Guglielmo Raimondo Moncada conte di Adernò, uno dei suoi vicere in Sicilia, finchè nel 1575 durante la peste venne adibito a lazzaretto per gli appestati.

Successivamente in epoca borbonica fu aggregato alla caserma di cavalleria dei “Borgognoni”, per essere poi diventare proprietà statale nel 1921 ed essere restaurata dal 1980 in poi.

[image error]

Originariamente l’ingresso al palazzo avveniva da uno dei lati minori del palazzo ( fronte meridionale), in corrispondenza del quale sono state ritrovate le tracce del ponticello che lo collegava alla terraferma, essendo l’edificio circondato, come già detto, da una’ampia peschiera, e introduceva dall’avancorpo in un vestibolo costituito da tre ambienti voltati che comunicavano fra loro.

Da qui si accedeva a un grande spazio centrale quadrato e scoperto, una sorta di atrio con due fontane in nicchia sui lati nord e sud, un impluvium (vasca) centrale, pavimento a mosaico, e quattro colonne poste in corrispondenza dei quattro angoli (analogo all’atrio del piano superiore della Zisa e alla sala dei venti del Palazzo Reale), abbellita abbellita da muqarnas, soluzione architettonica ed ornamentale simile ad una mezza cupola..

Nel lato ovest si apriva l’ampio fornice del “diwan“, la sala di rappresentanza, in cui dialogavano dotti di religioni, culture e lingue diverse…

Lezione di tolleranza, che, nonostante il nostro progresso, siamo riusciti a dimenticare..

I tesori nascosti (o quasi) dell’Esquilino, parte quarta: le Terme Eleniane

Dal sito http://www.romasegreta.it/

Le Terme Eleniane (“Thermae Helenianae” o “Thaermae Helenae“) furono costruite all’inizio del III secolo d.C. nella zona oggi compresa tra la chiesa di S.Croce in Gerusalemme e Porta Maggiore, all’interno del complesso residenziale severiano del “Sessorium“, la villa imperiale di Settimio Severo. Le Terme furono ricostruite, a seguito di un grave incendio, tra il 323 ed il 326 per volontà di Elena, la madre di Costantino, dalla quale presero appunto il nome: un’iscrizione commemorativa, oggi conservata in Vaticano, ricorda che “La nostra signora Elena, madre augusta del venerabile signore nostro Costantino e nonna dei nostri felicissimi e fiorentissimi Cesari, (queste) terme, distrutte da un incendio, ripristinò”. I pochi resti ancora visibili nel Cinquecento furono completamente distrutti o interrati al tempo di papa Sisto V (1585-90) per la realizzazione della “via Felice”, che collegava Trinità de’ Monti a S.Croce in Gerusalemme

View original post 210 altre parole

August 16, 2017

Diario Palermitano – Settimo Giorno

[image error]

Diciamola tutta… Oggi, il bollettino medico è un poco controverso: da una parte, Manu continua a muoversi sempre più, a cambiare posizione e a sgonfiare la gamba, dall’altra, nel pomeriggio, ha avuto un poco di febbricciola.

Il motivo, non si sa: forse dipende dall’assorbimento dell’ematoma o di un eventuale versamento o forse, come temo io, le avrò attaccato pure qualche infezione intestinale. In ogni caso, vai di antibiotico…

Per farmi perdonare del mio essere un possibile untore, questa sera parlerò di uno quei luoghi di Palermo, visitati da mio nonno, ma non dal sottoscritto:palazzo Sclafani. La leggenda racconta come, nel 1130, Matteo Sclafani conte di Adernò e di Ciminna, fosse stato invitato dal cognato Manfredi Chiaramonte conte di Modica, nonché personaggio di uno dei tanti romanzi di Evangelisti dedicati a Nicolas Eymerich, ad una festa nel suo sontuoso palazzo del Piano della Marina, il famoso “Hosterium Magnum”, quello che poi diventerà il famigerato Steri, sede palermitana dell’Inquisizione e dei relativi carceri.

Sclafani, vedendo la magnificenza della dimora dei Chiaramonte, rosicò come un dannato e promise al promise al cognato che nel volgere di un solo anno avrebbe eretto un edificio altrettanto maestoso, promessa che, secondo quanto riferisce lo storico Tommaso Fazello, fu puntualmente mantenuta.

E’ ovvio come la realtà fosse ben diversa: pur successivo allo Steri, dai documenti d’archivio, Palazzo Sclafani pare essere stato eretto in sette o otto anni, riutilizzando le mura di una procedente costruzione di epoca araba, a sua volta fondata su un’antica domus romana. Tuttavia vi è nel racconto un riflesso della storica rivalità tra le due famiglie, che degenererà presto in una feroce guerra civile, con i Chiaramonte a capo della fazione latina, indipendentista, e gli Sclafani, nonostante le origini normanne, a capo della catalana.

In origine, come la dimora dei Chiaramonte, palazzo Sclafani aveva la parte basamentale costituita da una robusta massa quatrangolare compatta, senza aperture: infatti gli ambienti del primo ordine ricevevano luce solo dal cortile interno. Tutto per favorire la difesa dai torbidi di quegli anni.

L’edificio, che si sviluppava su tre piani d’uso, era aperto alla luce solo negli ordini superiori dove era circondato da una serie di eleganti finestre “bifore” inghirlandate da grandi arcate intrecciate tra di loro di chiara derivazione normanna, con tarsie bicrome: “quasi a costituire un prezioso diadema di gusto orientale” (Spatrisano). Questa dimora di dimensioni inedite per un palazzo privato dell’epoca, testimonia l’alto livello raggiunto dall’architettura civile del trecento palermitano in chiaro anticipo sui futuri modelli architettonici del centro Italia.

Oggi purtroppo è rimasto quasi invariato solo il suo prospetto meridionale che si affaccia sulla piazza S. Giovanni Decollato, con la facciata rimasta integra, nonostante il rimaneggiamento della zona basamentale eseguito alla fine dell’ottocento, con l’apertura di una moderna finestratura. In questo lato fa bella mostra di sè lo splendido portale gotico su cui, in corrispondenza dell’arco, si trova una leggiadra edicoletta classica dove campeggiano ancora gli stemmi di casa Sclafani (due gru che si affrontano), oltre a quelli della città di Palermo, della Sicilia e del Regno d’Aragona, opera dello scultore Bonaiuto Pisano: ancora più in alto, si trova un’aquila marmorea che tiene fra gli artigli una lepre.

Questo perchè il Palazzo ha avuto una storia tormentata e diversi cambi di destinazione d’uso: alla morte di Matteo Sclafani, avvenuta nel 1354, la sua potente e ricca famiglia si estinse (nonostante tre matrimoni, lo Sclafani non ebbe un erede maschio). Il grande palazzo fu confiscato nel 1400 e assegnato ad una nobile famiglia spagnola, la quale residente in Spagna non si curava delle sorti dell’edificio, che ben presto cadde in rovina. Ma durante il regno di Alfonso d’Aragona “il Magnanimo”, cambia il destino della magnifica dimora che torna a vivere: infatti nella prima metà del XV secolo il palazzo divenne l’ospedale “Grande e Nuovo” della città di Palermo. Nel 1429 il frate benedettino frà Giuliano Majali indirizzava al senato della città una supplica per ottenere il privilegio di fondare un grande ospedale che accorpasse i ventidue ospedali “ pichuli ” e “ malamenti sirvuti ” sparsi per la città. Il 24 aprile dello stesso anno l’arcivescovo di Palermo Martino de Marinis, concedeva il nulla osta alla fondazione dell’ospedale, e il 21 di agosto Re Alfonso d’Aragona accolse la richiesta: un’apposita Commissione designata dal sovrano si incaricò di stilare i relativi “ Capitoli ”. Nel 1435 il palazzo che a quel tempo apparteneva a don Sancio Ruiz de Lihori visconte di Gagliano, venne acquistato dal senato cittadino per la somma di 150 once e concesso all’amministrazione dell’Ospedale Grande e Nuovo: tuttavia dovettero passare altri cinque anni prima che il palazzo, dopo i necessari lavori di adattamento potesse essere adibito a nosocomio.

Lavori che di fatto impattarono molto sull’architettura:nel 1832 dopo i moti, le proteste e tutta una serie di insurrezioni cittadine, l’aggregato fu parzialmente trasformato in caserma. Dopo i disordini provocati dai moti di Palermo del 1848, palazzo Sclafani fu dichiarato bene demaniale, l’amministrazione dell’Ospedale ne mantenne il possesso fino al 1852, quando l’istituzione ospedaliera fu definitivamente trasferita nei locali della casa gesuitica di San Francesco Saverio fino all’8 settembre 1943, allorquando l’intero complesso della compagnia di Gesù fu raso al suolo durante un’incursione aerea nel contesto dei bombardamenti cittadini della seconda guerra mondiale.

Così, essendo sede del Comando Militare, mio nonno, con la scusa di smarcare qualche strana pratica burocratica, lo visitò più volte, a differenza del sottoscritto, troppo pigro per chiedere le relative autorizzazioni. E lui la fortuna di ammirare l’affresco del Trionfo della Morte nella sua sede originale: fu infatti spostato a Palazzo Abatellis, nel 1954, per l’allestimento voluto dal buon Carlo Scarpa.

[image error]

Trionfo della Morte, realizzato da un artista catalano o borgognone, forse il misterioso e affascinante Guillaume Spicre, altro personaggio da romanzo, e commissionato dai rettori dell’ospedale, che mi ha sempre affascinato, per la sua tensione apocalittica: è una gigantesca pagina miniata, dove in un lussureggiante giardino incantato, bordato da una siepe, irrompe la Morte su uno spettrale cavallo scheletrito, lanciando frecce letali che colpiscono personaggi di tutte le fasce sociali, uccidendoli. Il cavallo, di prorompente vitalità, occupa il centro della scena, con le sue costole e la macabra anatomia della testa scarnificata, che mostra denti e lingua.

In basso si trovano i cadaveri delle persone già uccise: imperatori, papa, antipapa, vescovi, frati (sia francescani che domenicani), poeti, cavalieri e damigelle. Ciascuno è rappresentato individualmente, in una posizione diversa: chi con una smorfia di dolore ancora disegnata sul volto, chi sereno, chi con gli arti scompostamente abbandonati, chi, appena raggiunto da una freccia, nell’atto di accasciarsi.

A sinistra si trova il gruppo della povera gente, che invoca la morte di interrompere le proprie sofferenze, ma viene crudelmente ignorata. Fra questi, la figura in alto che guarda verso l’osservatore è stata proposta come autoritratto dell’autore.

A destra si trova il gruppo degli aristocratici, disinteressati all’avvenimento, che imperterriti continuano le loro attività, tranne i personaggi immediatamente più vicini ai cadaveri. Vi si riconoscono diversi musici, dame riccamente abbigliate e cavalieri vestiti di pellicce, come quelli che chiacchierano amabilmente ai bordi della fontana, simbolo di vita e di giovinezza. Qui e più in alto, a sinistra, si trovano due richiami a uno degli svaghi più amati dall’aristocrazia, la caccia, con un uomo che tiene un falcone sul braccio e un altro che regge al guinzaglio due cani da caccia trepidanti, tra i quali il levriero disegna una linea sinuosa col corpo sull’attenti. Molti lo vedono come immagine del menefreghismo… Io invece, mi diverto a pensare come sia una Metafora dell’Arte, che con le sue opere, sfida il Nulla e la Commare Secca.

Per farvi fare una risata, il mio impatto con quest’opera è stato prima virtuale, che reale… Un amico cinefilo a tradimento mi portò a vedere Palermo Shooting di Wim Wenders, film che ha proprio in quell’affresco il filo conduttore della narrazione: pur rischiando di cadere addormentato più e più volte, si sa, sono un uomo dai gusti semplici, rimasi affascinato sia dall’opera, sia da Palermo, ignaro che poco dopo avrei conosciuto mia moglie, che avrebbe reso Balarm una parte importante della mia vita.

August 15, 2017

Diario Palermitano -Sesto Giorno

[image error]

Per prima cosa, buon Ferragosto a tutti, anche se la giornata è quasi finita. Il bollettino medico è abbastanza monotono: Manu ogni giorno compie un piccolo passo avanti. I dolori diminuiscono e fa sempre qualche passetto in avanti.

Io le sono sempre vicino e per penitenza della mia dabbenaggine, che le ha causato l’infortunio, mi sono vietato di andare alla mostra del Serpotta, scultore di cui sono innamorato, all’Oratorio dei Bianchi.

Per non fosse esperto di vita palermitana, l’Oratorio dei Bianchi è l’equivalente locale del nostro San Giovanni Decollato: la sede di una confraternita deputata a confortare e convertire i condannati a morte..

Immaginatevi la scena: il condannato, dopo essere uscito dalle grinfie dell’Inquisizione, ossia dal famigerato carcere degli Steri, o del braccio secolare, era consegnato al Presidente di Giustizia che mandava il “biglietto d’avviso” alla Compagnia dei Bianchi, dal colore della tunica che indossavano, e da li cominciavano, per lo sfortunato, una serie di sfracellamenti di cabasisi, al grido di “Pentite Fijo”

I confrati, tutti nobili palermitani vestiti con saio bianco e cappuccio calato sul viso, per tre giorni ehm confortavano l’afflitto, invitandolo a un’ottima confessione e comunione, salmodiandogli attorno notte e giorno.

Per essere più convincenti nel loro invito alla penitenza, i confratelli varie volte, fingendo che fosse giunta l’ora dell’esecuzione, andavano a prelevarle il condannato verso l’alba con i ceri accesi, annunciandosi da lontano al canto del “Miserere” e del “De Profundis”, impiegando ore per percorrere corridoi lunghi solo qualche decina di metri, facendo rischiare un coccolone al poveretto. La beffa è che terminata tutta questa sceneggiata, andavano a chiedergli se fosse o no rimasto edificato dalla esperienza fatta, e se ritenesse di aver fatto una preparazione al gran passo.

Terminate questa sorta di prove generali, il giorno dell’esecuzione i Bianchi erano in prima fila nel corteo che portava il condannato al patibolo. Nel caso che come a Roma, il Venerdì Santo i Bianchi chiedessero la grazia per un condannato, non è che questi ottenesse un gran vantaggio da ciò, essendo spedito a remare sulle galee spagnole… Insomma aveva scambiato una morte rapida con una lenta eutanasia.

[image error]

Per tornare all’Oratorio, imponente, dallo splendido scalone a doppia rampa in marmo bianco, dagli affreschi barocchi, al pavimento in maioliche della sala dell’adunanza, dopo anni d’incuria è diventato una sorta di museo, collegato a Palazzo Abatellis. Oltre alle opere di Gagini e di Serpotta, queste provenienti dalla non più esistente chiesa delle Stimmate, dove adesso vi è il teatro Massimo, custodisce la storica “Bab-al Futuh” (da cui, secondo la tradizione, il normanno Roberto il Guiscardo nel 1071 entrò vittorioso in città), porta urbica, l’unica dell’antica “Al–Halisah” (Kalsa), la quale si conosce l’esatta ubicazione, costituita da un semplice fornice a sesto acuto, è rimasto uno degli ultimi reperti di epoca araba con una datazione certa (956 D.C).

[image error]

August 14, 2017

Diario Palermitano – Quinto Giorno

Oggi è stata una bella giornata: Manu ha avuto sempre meno dolori e avuto una maggiore mobilità… Per questo non faccio un dramma del fatto di non riuscire a vedere i fuochi d’artificio di Mondello e dell’Addaura: quest’ultima, anche se poco conosciuta, è tra i più bei borghi marinari di Palermo, con un porticciolo turistico e una scogliera interrotta da splendide calette.

Addaura, il cui nome deriva dall’arabo ad-dawra, baia, è ricordata soprattutto e giustamente perché nel giugno del 1989, vi un fu un fallito attentato dinamitardo ai danni di Falcone, il primo di una serie di eventi che portarono alla strage di Capaci.

[image error]

Pochi invece, hanno orecchiato qualcosa delle sue splendide grotte paleolitiche, soprattutto perché essendo chiuse al pubblico dal 1997, sono state condannate al degrado e all’oblio. Grotte che erano state studiate negli anni Venti del Novecento, perché vi era stato trovato uno scheletro di un elefante nano: può apparire strano, ma nella preistoria la Sicilia pullulava di elefanti, alti circa un metro, con il cervello più grande di quello degli attuali proboscidati, i cui resti del cranio, a causa del buco della proboscide, ritrovati da coloni micenei e greci, fece nascere il mio dei ciclopi.

Tra l’altro, mio nonno, nei suoi vagabondaggi, pare ci sia passato: anche se, conoscendo la sua antipatia per i luoghi buoi e stretti, era una guerra quando doveva scendere in cantina, dubito che ci sia mai entrato.

Fu dopo lo sbarco in Sicilia e l’arrivo a Palermo nel 1943 che gli Alleati, in cerca di un sito idoneo, avevano destinato le grotte a deposito di munizioni ed esplosivi. Lo scoppio accidentale dell’arsenale provocò nella grotta principale lo sgretolamento e il crollo di un diaframma di incrostazione portando alla luce i graffiti fino ad allora coperti dalla patina del tempo. I graffiti vennero studiati accuratamente dalla professoressa Jole Bovio Marconi i cui studi furono pubblicati nel 1953.

[image error]

Perché questi graffiti sono così importanti ? In mezzo ad una moltitudine di bovidi, cavalli selvatici e cervi, tema comune nel Paleolitico, viene rappresentata una scena dominata dalla presenza di figure umane: un gruppo di personaggi, disposti in circolo, circonda due figure centrali con il capo coperto ed il corpo fortemente inarcato all’indietro.

E chi sarebbero questi tizi ? Boh: qualcuno, con parecchia fantasia, vi ha visto una scena omosessuale. Altri, hanno parlato di acrobati, impegnati in qualche numero circense… Ma l’ipotesi che amo di più è che è stata una delle idee di base da cui è nato il cattivone di Lithica, è che sia una sorta di rappresentazione di un rito sciamanico…

August 13, 2017

Diario Palermitano – Quarto Giorno

[image error]

Oggi, sia per le cure, sia perchè il Tempo è un ottimo medico, ho visto qualche discreto e concreto miglioramento nel ginocchio di Manu: il che mi fa tirare un sospiro di sollievo. In questi giorni, infatti, ho vegliato notte e giorno accanto, in compagnia di qualche libro di fantascienza, rubacchiato dalla biblioteca di mio suocero, che ne era un grande appassionato. Scrutando i volumi, sospiro ritrovando i nomi di Dario, Sandro, Lanfranco, Silvio, Umberto: penso di essere fortunato, sotto tanti aspetti.

Infatti, ho conosciuto dal vivo o nel cyberspazio, scrittori, editori e curatori, dal grande spessore umano, che per lui erano poco meno di entità astratte: mi spiace che lui non sia riuscito a fare altrettanto. Anche, conoscendo il suo carattere, forse qualsiasi discussione che avrebbe avuto con loro sarebbe finito con estrema rapidità in rissa.

Tra le tante cose che provo a leggere, perché le esigenze della mia malata hanno la priorità, è il numero 41 di Robot. Confesso di essere stato affascinato dal Buddha dell’Età Oscura di Livio Horrack, scrittore che, nella mia ignoranza, non conoscevo.

Non so se abbia continuato a scrivere fantascienza o sia riuscito a trasformare il suo romanzo breve in qualcosa di epocale. Lo spero, perché l’avrebbe meritato. Non solo per il suo stile visionario, nervoso, pieno di neologismi, senza però essere illeggibile. A prima vista il suo 2016, pieno di trip cyberpunk, di cascami della guerra fredda, di droga come se piovesse, di religioni centrate su Elvis, più apparire datato e irrealistico, alieno dalla nostra realtà.

Però, in fondo, forse il nostro mondo, è il cugino grigio e malinconico di quello di Horrack. In modo diverso ci stordiamo con la Realtà Virtuale, seguiamo diversi pifferai magici, abbiamo nostalgia del Passato e paura del Futuro, siamo sempre più condizionati dai Big Data e dalle IA e per di più, non ci siamo fatti mancare un Presidente degli Stati Uniti che gioca a fare il guerrafondaio… Insomma, in fondo Horrack è stato un facile profeta…

Alessio Brugnoli's Blog