Alessio Brugnoli's Blog, page 160

February 13, 2018

La Caciarera della Seduzione: Danze Mascherate su Musiche Sbagliate

[image error]

Mursili I era un re ittita dalle tante virtù: grande guerriero, conquistò Aleppo e Babilonia, magnanimo, alla sua ascesa al trono non fu accompagnata dalle tradizionali e assai pulp stragi degli alti potenziali pretendenti, amante del buon cibo, della musica e della danza.

Un suo scriba, infatti, tra un

Egli uscì contro Aleppo per vendicare il sangue di suo padre. Hattušili aveva assegnato Aleppo a suo figlio (perché lo affrontasse). A lui il re di Aleppo fece ammenda

e un

Poi andò contro Babilonia e distrusse Babilonia sbaragliando i Hurriti e portando a Hattuša i prigionieri ed i beni di Babilonia.

Aggiunse un

fece ballare tutta la sua corte. Alle danze vecchie associò musiche nuove e diverse, di altro uso e stesso ritmo

In realtà lo scriba fu molto più roboante e si dilungò elencando decine di particolari che a noi moderni possono apparire inutile; ma d’altra parte doveva pure descrivere il passatempo di un gran re. Però in fondo, il senso era quello. Insomma, il buon Mursili fu l’inventore delle variazioni su tema, forse la massima espressione della potenza anarchica e creativa della Musica.

Variazioni su tema che sono l’immagine stessa del Carnevale, con il sua ironia e rimettere in discussione ogni ordine costituito e che sono la base dell’evento di quest’anno de Le Danze di Piazza Vittorio, con la collaborazione del Savoy Swing

“La Caciarera della Seduzione: Danze Mascherate su Musiche Sbagliate”

che si terrà questa sera, martedì grasso, dalle ore 19.00 nell’inedita cornice di Ciamei Caffè Torrefazione, Via Emanuele Filiberto, 57. L’occasione per divertirsi, sperimentare, rimettersi in discussione e celebrare assieme uno dei luoghi storici del Rione Esquilino

February 12, 2018

Pietro Baillardo (Parte II)

[image error]

Da dove è nata la leggenda di Baillardo ? Domanda che sembra sciocca, però aiuta a capire come le storie nascono per caso e crescono per stratificazioni e sovrapposizioni.

Il nucleo originario della leggenda nasce da un personaggio reale, di indubbio fascino, di cui purtroppo sappiamo ben poco: Pietro Barliario, salernitano, nato intorno al 1050 e morto centenario. Pietro apparteneva a una ricca famiglia di mercanti: sappiamo che invece di dedicarsi al mestiere di famiglia, entrò nella Scuola Medica Salernitana, dove studiò l’arabo assieme a Costantino l’Africano. Assieme al suo maestro, tradusse dal greco, dall’arabo e dall’ebraico numerosi testi, come gli Aphorisma e i Prognostica di Ippocrate, Tegni e Megategni di Galeno, il Kitāb-al-malikī (ossia Liber Regius, o Pantegni) di Alī ibn ʿAbbās (Haliy Abbas), il Viaticum di al-Jazzār (Algizar), il Liber divisionum e il Liber experimentorum di Rhazes (Razī), il Liber dietorum, il Liber urinarium e il Liber febrium di Isaac Israeli il Vecchio (Isaac Iudaeus).

E’ che sia stato anche speziale, mettendo una sorta di laboratorio, per realizzare gli unguenti e gli sciroppi con cui curare i suoi pazienti: laboratorio che il popolino associò all’alchimia.

Inoltre, Pietro aveva un’ampia cultura in ambito matematico e architettonico: suo è il progetto dell’acquedotto medievale di Salerno, in cui, per la prima in Europa, ispirandosi alle esperienze islamiche, veniva utilizzato l’arco acuto: opera imponente, costruita su un dirupo, che colpì la fantasia dei suoi contemporanei.

Infine, ciliegina sulla torta, alla tenera età di ottant’anni, divenne monaco benedettino, trascorrendo così gli ultimi anni della sua vita in convento. Fu così facile, per la fantasia dell’epoca, ricamare su una vita tanto complessa.

Secondo la leggenda il Diavolo, amico di Barliario in tante malefatte, si vendicò di lui in maniera atroce. Un giorno in cui il mago era assente, due suoi nipoti , Fortunato e Secondino, rimasti soli nel laboratorio, vi rimasero a giocare per passare il tempo: ma, aperto un libro magico,caddero morti, colpiti da sincope.

Quando Pietro tornò a casa e scoprì i due corpicini, ne impazzì letteralmente per il dolore: nel giro di pochi giorni divenne spaventosamente più vecchio. Passava tutto il tempo a piangere e a fissare il vuoto, o il pavimento su cui aveva fatto la tragica scoperta finché, vinto dal dolore, si trascinò nella vicina Chiesa di San Benedetto, dove si gettò ai piedi del crocifisso dipinto che era sull’altare.

Scalzo e vestito di cenci, per tre giorni e tre notti il mago rimase a vegliare e pregare ai piedi della sacra immagine, piangendo e battendosi il petto con una pietra per penitenza, e chiedendo il perdono dei peccati. E, all’alba del terzo giorno, avvenne il miracolo: il volto del crocifisso alzò la testa ed aprì gli occhi, in segno di perdono. Da quel momento in poi, Pietro cambiò completamente la propria vita, diventando monaco ed entrando stabilmente in quello stesso Monastero di San Benedetto, ove visse il resto della sua lunghissima vita.

Questa leggenda, tramandata dapprima oralmente divenne ben presto popolarissima e ovviamente, i monaci locali la utilizzarono per fare business Il Miracolo di Barliario attirò in città moltissimi pellegrini, desiderosi di ammirare o pregare davanti all’immagine miracolosa di Cristo. L’afflusso di gente fu tale che, oltre ai fedeli stessi, confluirono in città anche molti artigiani e mercanti di vario genere: da qui nacque la Fiera del Crocifisso, che si svolge ancor oggi i quattro venerdì di Quaresima.

E ciò fu la base della diffusione nei territori del Regno di Napoli di questo substrato, in cui appare il tema del patto diabolico e del pentimento tardivo. In più, forse a causa del suo interesse per l’architettura, la sua figura fu associata alle principali opere pubbliche dell’epoca.

Tale nucleo originale i fuse prima con le leggende relative a Virgilio, immaginato all’epoca come un potente negromante, poi con l’eco, per assonanza, della figura di Pietro Abelardo, il che diede a quello che nella realtà sarà stato un pacifico e riservato studioso, un pessimo e rispostiero carattere. In più fondendo i due nomi, Barliario divenne Bailardo.

A fine Quattrocento, sempre per assonanza, si aggiunse un ulteriore strato: quello ispirato dalla vita di Pierre Terrail de Bayard, il Baiardo, “Il cavaliere senza macchia e senza paura”, straordinario soldato, famoso giostratore e spadaccino e seduttore.

Pierre Terrail de Bayard combattè anche nella Terra del Lavoro: nell’autunno del 1503, in occasione delle tante guerre d’Italia, l’esercito francese muoveva verso Napoli e nel mese di novembre raggiunse il fiume Garigliano dove le sentinelle avvistarono le truppe spagnole comandate da Consalvo de Cordoba, generale che mesi prima aveva inferto una pesante sconfitta ai francesi presso Cerignola. Poiché il fiume era in piena, i francesi gettarono un ponte di barche coperti dal fuoco delle artiglierie che impedì agli spagnoli di disturbare l’operazione. Ottenuto il controllo del ponte, i francesi fecero campo,

preferendo rinviare l’avanzata verso Napoli alla primavera successiva. L’armata, troppo numerosa per alloggiare nello stesso accampamento, venne divisa e svariati battaglioni furono dispersi nei borghi circostanti.

Gli spagnoli, approfittando delle nebbie invernali e della divisione dell’esercito francese, il 28 dicembre, dietro consiglio di Bartolomeo d’Alviano, gettarono un altro ponte di barche, cogliendo così l’accampamento sguarnito e poco difeso. La rotta che ne seguì fu catastrofica per l’esercito di Luigi XII: le sentinelle si accorsero troppo tardi dell’attacco e i comandanti, colti alla sprovvista, non ebbero il tempo di organizzare un’efficace difesa e così volsero in fuga, incalzati dai cavalleggeri italiani e spagnoli. Pierre Terrail de Bayard sbarrò per mezzora il passaggio dell’esercito spagnolo praticamente da

solo, difendendo uno stretto ponte che attraversava il fiume e permettendo la ritirata a parte dell’armata francese

Però, evidentemente, Pierre Terrail oltre che a incrociare le lame con il nemico, si dedicò con altrettanto impegno ad alzare gonnelle e fu proprio quest’ultima cosa a colpire la fantasia popolare: data la somiglianza tra Baiardo e Bailardo, fu facile attribuire le sue imprese amorose al leggendario mago.

L’ultimo strato risale all’inizio del Seicento, a Roma: cominciarono a essere stampate, come letteratura popolare, una sorta di penny dreadful dell’epoca, fogli volanti con ottave che raccontavano le leggende del mago Bailardo.

Così il personaggio entrò nell’immaginario della plebe romana, che data l’abitudine locale di raddoppiare alcune consonanti, cominciò a chiamarlo Baillardo. Infine, lo associò con associò ai mazzamurelli, le cui storie giunsero nell’Urbe con gli immigrati marchigiani al seguito di Sisto V….

February 11, 2018

Pietro Baillardo (Parte I)

[image error]

Sempre in ambito dei potenziali personaggi dei romanzi steampunk italiani e in questo caso specifico, anche di urban fantasy, oggi parlerò di Pietro Baillardo, il gran mago della tradizione romana, il signore dei mazzamurelli, che in forme più o meno simili appare nel folclore del Lazio, dell’Abruzzo e della Campania e persino in quello palermitano.

Secondo la leggenda capitolina, Pietro era il figlio di uno speziale di Trastevere, amante degli studi e delle belle donne: proprio quest’ultima passione lo mise nei guai, dato che ebbe l’ardire di sedurre la figlia di un nobile, che, per vendicarsi, lo fece condannare a morte.

In attesa di essere decapitato, fu rinchiuso a Castel Sant’Angelo, nella famigerata cella del Sammalò, uno dei quattro sfiatatoi che davano aria alla sala centrale del Mausoleo di Adriano, dove si trovavano le urne imperiali, e che si affacciava sulla rampa di scale. Il condannato vi veniva calato dall’alto e a malapena aveva spazio per sistemarsi mezzo piegato, non potendo stare né in piedi, né sdraiato. A peggiorare la situazione, Pietro, per colpa di un misterioso compagno di cella, sempre nascosto nell’ombra, che, pur essendo stonato come una campana, passava intera notte a cantare, non riusciva neppure a dormire.

Alla fine, esasperato, prese un tozzo di pane secco, il suo unico cibo e lo tirò in direzione dello scocciatore: non solo questo si azzittì, ma per la botta dalla sua testa cadde uno zuccotto rosso, proprio sotto i piedi di Pietro.

Il quale, per dispetto, decise di prenderlo. Non l’avesse mai fatto ! Si trovò davanti un omino vestito da frate, che piagnucolava senza ritegno, chiedendo la restituzione del suo cappello. Pietro rimase di sasso: il rompiscatole non era che uno dei misteriosi mazzamurelli.

Però, facendo di necessità virtù, Pietro gli disse

” Lo avrai se mi farai fuggire”

Il mazzamurello annuì, dalla tasca della sua tonaca tirò fuori alcuni gessetti e cominciò a disegnare sulla parete del Sammalò una barchetta. Appena terminata, prese la mano di Pietro, tirandola e dicendo

“Vieni e seguimi”

Non avendo nulla da perdere, Pietro si avvicinò al disegno: all’improvviso fu accecato da un lampo di luce e si ritrovò assieme al mazzamurello su un battello, che navigava controcorrente sull’Aniene, con i remi vogati da spiriti invisibili.

Arrivati a Tivoli, Pietro mantenne il suo patto, restituendo il cappello al suo compare; da quel momento in poi cominciò a vagare per un paese e l’altro dell’Appennino: campava vendendo lunari e unguenti contro ogni malattia.

Dopo qualche mese, si trovò sulle rive del lago di Pilato: mentre oziava, sentì la risata argentina di una donna. Pietro, curioso di natura, per sbirciarla si nascose dietro un cespuglio. Si trovò davanti una bellissima donna, che cominciò a spogliarsi, per immergersi nel lago. Pietro, godendosi lo spettacolo, era tentato di farsi vedere, per fare la sua conoscenza. Però, osservandola meglio, si accorse che, al posto dei piedi, aveva zampe di capra.

Per cui, si fece prudente. La donna, di immergersi, pronunciò parole di una lingua antica e si trasformò in un enorme serpente, che si immerse nel lago. Spinto da un impulso inspiegabile, Pietro uscì dal cespuglio e si impadronì delle sue vesti, per tornare poi nel suo nascondiglio.

Poco dopo, il mostro uscì dalle acque, per ritornare donna, ma rimase sorpreso nel non trovare più i suoi vestiti. Arrossì, cominciò a tremare e a battere i denti. Pietro allora si fece vedere, agitandoli come se fossero una bandiera.

La donna cominciò a urlare

“Maledetto, come osi oltraggiare così la Sibilla Appenninica ?”

Pietro rise

“Li riavrai, in cambio di una cosa”.

La Sibilla sospirò

“Che desideri, uomo ?”

Pietro gonfiò il petto.

“La conoscenza”.

La Sibilla, che si aspettava ben altro, rise a sua volta, pronunciò un incantesimo e nelle mani di Pietro apparve un tomo dalla copertina nera come la pece

“E’ il libro del comando: ti permetterà di conoscere e distinguere gli spiriti benigni e maligni e di comandarli a tuo piacimento. Uomo, fanne buon uso”.

Pietro, dopo averle restituito i vestiti, la salutò. Per studiare il libro in santa pace e impadronirsi dei suoi misteri, si trasferì a Scanno, in Abruzzo. Pietro se ne sarebbe stato volentieri in santa pace, ma la zona era infestata dalla banda del feroce brigante Battifolo. I pastori locali, stanchi delle sue angherie, tanto ruppero le scatole a Pietro, che, per non sentirli più, lesse un incantesimo dal libro del comando, facendo coprire dalle acque l’accampamento di Battifolo, dando così origine al lago.

Purtroppo, quest’azione attirò l’attenzione di Madama Angiolina, una potente maga che viveva nella zona: da giovane, Angiolina aveva rubato a Carlo Magno la sua spada magica, Gioiosa. Per recuperarla, l’imperatore mandò in Abruzzo i suoi migliori paladini, guidati dal prode Orlando.

Madama Angiolina avvertì il pericolo, e scrutando l’orizzonte , vide i cavalieri. Presa dal panico iniziò a riflettere su quanto dovesse fare: dapprima pensò di utilizzare la luce del sole per accecare i cavalli, ma poi optò per una soluzione più crudele e degna del suo nome. Cercò nel cassettone delle chincaglierie malefiche la sua bacchetta magica: oggetto del suo incantesimo erano le pietre della montagna sulle quali indirizzò il fuoco che animava i suoi occhi. Così fece piovere una violenta scarica di fulmini sotto forma di sassi rotondi infuocati che sprizzavano fuoco e fiamme e misero in fuga i paladini.

Ancora oggi quelle pietre globulari si trovano incastrate nelle rocce lungo la strada che conduce a Scanno, e si narra che queste siano i resti dell’infuocata pioggia.

Tornado a noi, Madama Angiolina era invidiosa del libro del comando di Pietro: prima provò a chiederlo con le lusinghe, poi cercò di sedurre Pietro, per ottenere il tomo di magie con l’inganno. Ma il mago romano era troppo furbo per abboccare a tale trucco. Per cui, esasperata, Madama Angiolina decise di rubarlo con la forza. Per far questo, lanciò contro Pietro lo stesso incantesimo utilizzato contro Orlando e i suoi paladini.

Ma Baillardo, grazie a uno scudo di pietra pomice, realizzato dai mazzamurelli, riuscì a fuggirle, trasferendosi nella Terra del Lavoro. Qui cominciò a dedicarsi alla bella vita: i mazzamurelli gli fornivano l’oro, mentre Pietro di dedicava a una serie di simpatici passatempi: far innamorare le donne più belle grazie a degli speciali filtri magici, trasformare l’acqua in vino, e a fare spuntare le corna sulla testa di chi gli era antipatico.

I suoi vicini, non sopportandolo più, ne costruirono un fantoccio. Poi, fingendo che fosse il mago, diedero fuoco a quel simulacro, gridando in ogni paese la morte del Baillardo, imponendo una tradizione che si rinnova in ogni carnevale, quando gli uomini si ubriacano e le donne piangono la morte del fantoccio..

Però, questo certo non bastava a spaventare Pietro: così esasperati, i campani si recarono da Madama Angiolina: la quale, per vendicarsi dello scacco subito, decise di dare loro una mano. Con un’incantesimo, si trasformò in una bellissima donna e si finse cortigiana con il nome di Arabella e cominciò a corteggiare Pietro, che, aspettandosi tutto tranne questo, cadde come un uccellino nella tagliola delle sue bianche cosce.

Per giungere alla camera della presunta Arabella, senza farsi beccare da qualche vicino desideroso di vendetta, Pietro giungeva nel giardino della sua bella, entrava in una cesta, attaccata a robuste corde. Tramite un complesso trabiccolo di ingranaggi e carrucole, Arabella sollevava la cesta sino alla sua finestra, la apriva, invitando Pietro a entrare. Il mago romano non si faceva pregare e così trascorreva con le una notte di bagordi, per poi uscire allo stesso modo

Dopo qualche giorno, Angiolina all’alba fece scattare la trappola, lasciando Pietro a mezz’aria, tutto nudo. Sospeso li alle intemperie come un minchione, facile zimbello ai lazzi dei passanti e allo sghignazzare dei ragazzi che gli tiravano sassi, verdure e uova marce, non sapeva che pesci prendere. Finché, dopo un paio di giorni, vide passare sotto la cesta un suo nipote, Pinco Picchio. Ci volle tutta la voce che gli era rimasta nella gola per richiamarne l’attenzione, e quando il ragazzo attonito finalmente riconobbe Pietro, questi se lo fece venire il più vicino possibile, invitandolo a prendere il libro del comando, a evocare i mazzamurelli e a convincerli a tirarlo giù.

Pinco Picchio, non esperto della magia e del bizzarro carattere dei mazzamurelli, ne evocò una schiera, che non seppe controllare, finché non ordinò loro un lavoro titanico e apotropaico: la costruzione di una via tra Capua e Roma con le pietre che si trovano nel fondo del mare; e così, impegnati fu costruita la via Casilina.

Al termine di tale costruzione, con Pietro Baillardo ormai ridotto a cacatoio per gli uccelli, i mazzamurelli si decisero finalmente a liberarlo. La vendetta di Pietro non si fece attendere: lanciò una potente maledizione, condannando tutta la Terra del Lavoro alla perdita del fuoco e allo spegnimento di tutti i camini e fornaci e rinchiudendo il fuoco nei genitali di Angiolina, che ne sarebbero stati la fonte per l’intera popolazione.

Così la maga fu denudata, portata al centro di Capua e costretta a fungere da originale acciarino per migliaia di persone. Pietro poi, per farsi perdonale delle sue numerose malefatte, cominciò a contribuire alle numerose opere pubbliche della zona, costruendo, con l’aiuto dei mazzamurelli, una serie di ponti e l’abbazia di Fossanova. In più, per proteggere Napoli, a Castel dell’Ovo, realizzò uno stranissimo incantesimo: depose un uovo all’interno di una gabbia di ferro che fece murare in una nicchia misteriosa nelle fondamene del castello, profetizzando che alla rottura dell’uovo, tutta la città sarebbe crollata.

Terminate le avventura campane, Pietro si ritirò a Palermo, dove si dedicò a una vita più morigerata: un giorno, capitando dalle parti della Zisa, incrociò uno dei diavoli che l’abitavano e che proteggevano il tesoro che vi era nascosto.

Uno di questi diavoli, prese a parte Piero, dicendogli come la Zisa fosse stata eretta da un gran mago arabo, usando le anime degli uomini e che ognuno dei mattoni che la componevano, rappresentava un peccato mortale. Disse anche, che se si fosse completata la casa, sarebbe sprofondata e tutte le anime sarebbero finite all’inferno. Pietro guardò bene e si accorse che alla casa mancava un mattone. Quello spazio era pronto per la sua anima.

Pietro, che non voleva finire a fare compagnia a Satanasso chiese come potesse rimediare alle sue malefatte. Il diavolo sorrise

“Se ti vuoi veramente e sinceramente salvar l’anima, c’è un sol modo per farlo. Tu ti devi sentire le tre messe della notte di Natale una dopo la altra: la prima a San Jacopo di Compostela, la seconda nella chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme, e la terza dall’altare di San Pietro a Roma”.

Pietro scosse il capo

“Ma è impossibile”.

Il diavolo cominciò a ridere

“Ma tu sei mago o no? Però, se vuoi che ti dia una mano, faremo un patto… Io ti aiuterò nella tua impresa, ma tu mi dovrai cedere la metà della cosa che avrei un bocca appena uscirai dell’ultima chiesa”.

Pietro capì subito il senso della richiesta. Il diavolo voleva l’ostia consacrata. Però, disperato, accettò. Strada facendo si sarebbe inventato qualcosa.

“Bene, andiamo! Non c’è tempo da perdere.” E salitogli in groppa: “A San Giacomo di Compostela!” Ordinò.

Il diavolo volò più veloce del vento, lasciandosi dietro una scia di fiamme, da cui nacque la Via Lattea. In un attimo furono in Galizia, Spagna, e Pietro entrò nella riverita chiesa di Santiago che la prima messa era per incominciare. Finita questa, con ancora addosso l’odore dell’incenso del botafumeiro, il diavolo che nei luoghi sacri non poteva entrare ed era ad aspettare il mago sotto un portico, se lo riprese sulle spalle; e via a Gerusalemme dove il padrone gli ordinò di portarlo. Alla chiesa del Santo Sepolcro dove tra il salmodiare nei riti latino, greco, siriaco ed aramaico il vescovo celebrante saliva la

predella dell’altare con gli accoliti. Non appena senti l’Ite missa est, Pietro scappò fuori a ricercare il suo diavolo che trovò a giocare a dadi con alcuni maomettani che stavano lì ad oziare, sotto le fronde di un carrubo. Pietro si avvicino furtivamente ai rami dell’albero e dopo qualche istante, attirò l’attenzione del suo diavolo. Risalito in groppa, partirono di corsa diretti San Pietro in Roma.

Pietro, a forza di spintoni riuscì a entrare in tempo per ascoltare l’ultima ,messa. Uscendo dalla Basilica, inghiottì l’Ostia che aveva in bocca e si infilò immediatamente una carruba. Il diavolo, quindi, si avvicinò e prese metà di ciò che Pietro aveva in bocca. Quando si accorse della truffa, iniziò ad urlare, sbatté la coda contro l’obelisco di piazza San Pietro, cadde e si ruppe le corna.

In vecchiaia, Pietro sentì nostalgia della sua Roma e decise di tornare a casa, dopo mille avventure: così comprò un palazzo nela sua Trastevere, in un vicolo, che per la presenza dei suoi amici folletti, fu chiamato dei Mazzamurelli.

Prossimo alla morte, però, si trovò accanto Satanasso, che continuava a pretendere il possesso della sua anima.

“Va bene, va bene, hai vinto tu” disse Pietro “però, prima di andare all’inferno, fammi dare un ultimo saluto alla mia città”

Satanasso, che non vedeva nulla di male in ciò, accettò volentieri e cominciarono quindi a passeggiare assieme, Giunti al Pantheon, Pietro gli disse

“Aspetta un secondo, che debbo pagare un altro debito”

Pietro entrò nella chiesa, si confessò, si comunicò e prese l’estrema unzione… Subito dopo spirò in grazia di Dio, mentre Satanasso, nervoso per l’attesa, cominciò a camminare attorno alla chiesa. E fece così tanti giri attorno al Pantheon, da scavare il fossato che si vede ancora oggi

February 10, 2018

Templum Gentis Flaviae

CarnevalEsquilino 3.0 sta procedendo alla grande. Stamattina, la festa dei bambini, organizzata magnificamente da Paola Morano, è stata un successone. Spero che la sfilata dei carri di questo pomeriggio abbia avuto altrettanto successo. Martedì, termineremo alla grande con l’evento delle Danze di Piazza Vittorio nel Caffè Ciamei, dove ci sarà anche uno spazio dedicato ai bambini. Rocografica verrà infatti a portare degli album da colorare, dedicati a loro.

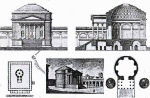

In attesa di tale festa, mi metto a parlare di uno tra i meno noti monumenti dell’antica Roma presenti nel nostro Rione: il Templum Gentis Flaviae, celebre per la sua grandezza e per la magnificenza della decorazione in marmo e oro, fatto costruire da Domiziano sul luogo della sua casa natale, intorno al 95 d.C.

Per molto tempo, si era ipotizzato che trovasse sotto la Caserma dei corazzieri del palazzo del Quirinale, dove sono stati scavati vari resti: un tratto di Mura serviane, un podio di un tempio e un edificio templare dell’età flavia.

Quest’ultimo edificio, dotato di ninfeo con mosaici parietali di quarto stile, era ritenuta la casa privata di Vespasiano, mentre il podio era attribuito al tempio della gens Flavia, come sembrava avvalorare anche una fistula trovata nelle vicinanze con il nome di Flavio Sabino, fratello di Vespasiano.

Però l’analisi delle fonti antiche, Svetonio afferma come tale tempio fosse nella zona chiamata ad malum Punicum, che sappiamo essere al confine tra la Regio VI Alta Semita e la Regio V Esquiliae, le indicazioni fornite dalla Curiosum urbis Romae regionum XIIII, dalla Notitia urbis e dalla Historia Augusta, il ritrovamento di una nuova fistula presso San Bernardo alle Terme, sempre a nome di Flavio Sabino e il sospetto che la casa di Vespasiano, fosse confinante, ma non coincidente con quella del fratello, ha portato al riesame dei numerosi scavi archeologici, compiuti tra il 1870 e il 1950, nella zona di Piazza della Repubblica.

Scavi che oltre a diverse mura e fondazioni dell’epoca flavia avevano permesso il ritrovamento di una testa colossale di Tito, oggi al Museo archeologico nazionale di Napoli e nel 1901, frammenti di un pregevole rilievo in marmo pentelico, cosiddetti Rilievi Hartwig dal nome del professore che, acquistati sul mercato antiquario, li donò al Museo Nazionale Romano, i quali raffiguravano una celebrazione ambientata sul Quirinale, davanti al Tempio di Quirino, alla presenza di Vespasiano. A questi vanno aggiunti gli elementi architettonici, telamoni e mensole a forma di aquila, dell’epoca di Domiziano e utilizzati per decorare la natatio, l’enorme piscina scoperta delle terme di Diocleziano.

Riesame che ha permesso di situare tale tempio tra l’aula ottagonale, un tempo utilizzata come planetario, e la chiesa di San Bernardo; ipotesi poi confermata negli scavi degli anni Novanta. Ma cosa era il il Templum Gentis Flaviae ? Un edificio innovativo nella storia di Roma, dato che, per la prima volta svolgeva una duplice funzione: mausoleo, ossia una tomba dove erano ospitate le spoglie dei membri della famiglia, e il tempio destinato al culto della gens divina.

Perché Domiziano fece questa scelta ? Ora di Vespasiano tutto si poteva dire, tranne che fosse di famiglia nobile: i suoi erano pubblicani, gli esattori privati delle tasse, che ogni tanto fanno capolino nel Vangelo, e banchieri. Lui stesso, per pagarsi i costi della carriera politica, era aperto un’impresa di compra vendita del bestiame, che veniva acquistato nel Piceno e rivenduto nel Foro Boario e nel Forum Esquilinum.

Inoltre, non era neppure imparentato alla lontana alla famiglia Giulio Claudia: per cui, per costruirsi una legittimità agli occhi del popolino e una credibilità nei confronti del Senato, dovette dichiarare ai quattro venti la sua continuità politica con Augusto, Tiberio e Claudio, gli imperatori più presentabili della precedente dinastia. Nel concreto, questo si attuò nel nascondere le tracce urbanistiche di Caligola e Nerone e terminare una serie di lavori lasciati in sospeso dagli altri imperatori precedenti.

In tale ottica, fu ripristinato il Templum divi Claudii sul Celio, che Nerone, per antipatia nei confronti del padrino, aveva trasformato in ninfeo della Domus Aurea. In più, Vespasiano, Tito e la prima delle tante Flavie Domitille di quella dinastia, furono sepolti nel Mausoleo di Augusto.

Domiziano, convinto che la gens Flavia non dovesse rendere più conto a nessuno delle sue origini plebee, cambiò radicalmente politica, affermando la sua indipendenza dal Passato e divinizzando i suoi parenti, nipoti e cugini alla lontana compresi. Per cui, per realizzare nel concreto tale politica, non solo costruì il Templum Gentis Flaviae, ma vi trasferì le ceneri di Vespasiano, Tito e Flavia Domitilla.

Come era fatto questo tempio ? Sappiamo che vi era un esteso recinto porticato sui quattro lati, con esedre alternativamente circolari e rettangolari sporgenti dal muro di fondo. Al centro un ampio podio che doveva sorreggere un edificio, sulla cui forma gli archeologi si sono interrogati per anni. Da un sesterzio dell’epoca si pensava che fosse un classico tempio decastilo, ossia con dieci colonne sul lato breve.

Però gli scavi degli anni Novanta e i successivi rilievi geofisici, un paio di accenni di Stazio e Marziale che fanno sospettare come il tempio avesse una cupola e l’idea di Domiziano di compiere una sintesi tra il Mausoleo di Augusto e il suo principale tempio, il Pantheon, fanno propendere più per un edificio a pianta centrale.

Se cosi fosse, il Templum Gentis Flaviae, la cui forma non sarebbe apparsa molto diversa dal Mausoleo di Romolo sull’Appia Antica, il prototipo architettonico di una serie di edifici successivi, come il cosiddetto Mausoleo dei Gordiani, il Mausoleo di Elena e quello di Costantina. In particolare, per questi edifici non è detto che, avendosi inventato la famiglia di Costantino un’immaginaria discendenza dai Flavi, la somiglianza non sia stata voluta a livello ideologico, oltre che formale

Dopo la congiura che eliminò Domiziano, il tempio non fu vittima della damnatio memorie, ma rimase anzi un punto di riferimento per la memoria della dinastia anche nei secoli successivi dell’impero, finché non furono costruite le terme di Diocleziano. Ora, i poveri architetti dei Tetrarchi, si trovarono il problema di cosa farne. Di buttarlo giù non se ne parlava, anche perché Costanzo Cloro, il papà di Costantino, come accennato, per nascondere le sue origine da morto di fame, si era inventato un’immaginaria discendenza da Vespasiano

Per cui, qualsiasi utilizzo del piccone risanatore, li avrebbe trasformati nel piatto principale dei leoni del Colosseo. Per cui, gli architetti si inventarono una soluzione di compromesso: demolirono il portico e lasciarono il tempio nel mezzo dello xystus, il giardino pubblico posto all’ingresso alle Terme.

February 9, 2018

Carnevale Romano

[image error]

Ammetto di non avere le idee molto chiare su cosa stia accadendo a Roma per il Carnevale: da quello che ho capito, per una serie di ritardi burocratici e incapacità amministrativa, dovrebbero essere saltati tutti gli eventi previsti a Roma tra Giovedì e Martedì Grasso. Certo, tra i tanti problemi della Roma a Cinque Stella, questo è assai marginale. Però, dal mio punto di vista personale, mi spiace assai, visto che interrompe il tentativo di rimettere in piedi una tradizione, che, nei suoi giorni di gloria, colpi l’immaginario di Goethe.

Nota è la sua citazione

Il Carnevale a Roma non è una festa data al popolo, ma una festa che il popolo dà a se stesso. Il governo non fa né preparativi né spese. Non illuminazioni, non fuochi artificiali, non processioni splendide, ma un semplice segnale che autorizza ciascuno ad essere pazzo e stravagante quanto gli pare e piace, ed annunzia che, salvo lebastonate, e le coltellate, tutto è permesso

Un essere pazzi e stravaganti, che ha radici antiche: senza citare la festa ebraica del Purim, la festa induista dell’Holi o rituali babilonesi in onore di Marduk, nell’antica Roma vi erano numerosi precedenti del Carnevale.

Ad esempio, i riti dionisiaci, visti sempre con sospetto dalle classi dominanti, per l’affermazione del primato del caos sull’ordine, o la processione in onore della dea Iside, che si teneva proprio all’Esquilino, a dea Iside, con la presenza di carri allegorici e gruppi mascherati, come attesta lo scrittore Lucio Apuleio nell’undicesimo libro delle Metamorfosi. Oppure, i Quinquipatria, che nella versione minor si celebravano con una processione di musici, flautisti e trombettieri nel nostro rione.

O le cerimonie associate alla fine dell’anno, che era rappresentata da un uomo coperto di pelli di capra, portato in processione, colpito con bacchette e chiamato Mamurio Veturio. Tutti riti accomunati da una dimensione sacra, ereditata dal Cristianesimo.

Mircea Eliade, noto storico delle religioni, nel ‘Mito dell’Eterno Ritorno”, scriveva:

“I combattimenti rituali fra due gruppi di figuranti, la presenza dei morti, i saturnali e le orge, sono elementi che denotano che alla fine dell’anno e nell’attesa del Nuovo Anno si ripetono i momenti mitici del passaggio dal Caos alla Cosmogonia”.

Queste cerimonie, dunque, avevano una valenza purificatoria e dimostrano, secondo Eliade, il “bisogno profondo di rigenerarsi periodicamente abolendo il tempo trascorso e riattualizzando la cosmogonia“. In altre parole: la violazione di tutte le leggi, sociali e morali, mira alla “distruzione” del mondo e alla “restaurazione di quel tempo primordiale” nel quale si originò l’universo. In primavera, quando la terra “torna a vivere”, si apriva un passaggio tra gli inferi e la terra dei vivi. Ma le anime, per non diventare pericolose, dovevano essere onorate e per questo si prestavano loro dei corpi provvisori fatti con stoffe colorate

Un travestirsi, quindi, che rendeva l’Uomo comune una sorta di sciamano, un ponte tra due mondi, con il dono di invertire il ciclo del tempo e mutare, cambiando identità, l’ordine sociale. Concetti ben evdenziati, per tornare a Goethe, nel suo diario.

Ed ecco le maschere sempre più numerose. Giovinotti travestiti da donne del popolino, attillati in costumi di festa, col seno scoperto, audaci fino all’insolenza, sono di solito i primi a far la loro comparsa. Fanno carezze agli uomini in cui s’imbattono, trattano in confidenza e senza riguardi le donne come loro pari, si abbandonano insomma a ogni licenza, come loro suggerisce il capriccio, lo spirito o la volgarità. Ricordo tra gli altri un giovanotto che sosteneva stupendamente la parte di donna appassionata e battagliera, che non c’era modo di calmare, e che continuava a bisticciarsi per tutto il Corso,

apostrofando tutti, mentre i suoi compagni sembrava si dessero un gran da fare per ammansirla.

Ed ecco arrivar di corsa un pulcinella, con un gran corno che gli spenzola tra i nastri screziati intorno ai fianchi. Discorrendo con le donne, riesce ad imitare insolentemente, mediante un semplice gesto, la figura dell’antico dio degli orti – e siamo nella Santa Roma! – mentre la sua monelleria suscita più che disgusto, ilarità. Ed eccone un altro che, più modesto e più soddisfatto, si porta a spasso la sua bella. Poiché le donne prendono altrettanto gusto a mostrarsi in abiti da uomo, quanto gli uomini in abiti da donna, non mancano anch’esse di acconciarsi nel popolare costume di pulcinella e non si può negare che, in questa figura ambigua, riescano oltre modo interessanti.

A passo svelto e declamando come in tribunale, ecco farsi largo tra la folla un avvocato; parla gridando alle finestre, afferra i passanti, mascherati o no, minaccia a tutti di fare un processo, raccontando ora una filastrocca di delitti che avrebbero commesso, ora mostrando un’esatta specifica dei suoi onorari. Alle donne fa una predica contro i cicisbei, alle ragazze contro i loro innamorati; consulta un volume che porta con sé, mette fuori dei documenti e tutto questo con una voce in falsetto e con lo scilinguagnolo bene sciolto.Cerca insomma di confondere e metter tutti nel sacco; e quando si crede che se ne vada,allora ritorna; affronta quello, che se n’è già andato; se poi urta in un collega, la pazzia raggiunge il colmo.

Ma tutti costoro non riescono a fissare a lungo su di sé l’attenzione del pubblico; l’impressione più folle resta assorbita dalla stessa moltitudine e dalla diversità della folla.I quaccheri, in particolare, non fanno tanto chiasso ma non interessano meno degli avvocati. La maschera del quacchero sembra essere diventata così popolare per la facilità con cui si posson trovare costumi francesi all’antica da ogni rigattiere.

I principali requisiti per questa maschera sono appunto gli abiti francesi all’antica, purché ben conservati e di stoffa fine. Sono quasi sempre di velluto o di seta; le giubbe si portano di broccato o ricamate. Il quacchero dev’essere corpulento per natura, e la maschera del viso paffuta e col taglio degli occhi piccolo; la parrucca deve avere delle piccole code bizzarre e il cappello, anche piccolo, quasi sempre dei bordi.

E’ evidente che una simile figura assomiglia molto al buffo caricato dell’operetta; e come quest’ultimo rappresenta per lo più lo sciocco innamorato e gabbato, così i quaccheri sostengono la parte dei bellimbusti più ridicoli. Saltano qua e là con grande leggerezza sulla punta dei piedi e portano dei grossi anelli neri senza vetro in luogo di lenti, e con volte a piedi giunti ed emettendo un suono stridulo, penetrante, inarticolato, prodotto press’a poco dalle consonanti brr con questo si danno spesso il segnale, che vien ripetuto dai più vicini, in modo che in pochi minuti questo strillo corre per tutto quanto il Corso.

Dei monelli petulanti soffiano nel frattempo entro certe conchiglie ritorte, lacerando gli orecchi con suoni insopportabili. E’ chiaro che, data l’angustia dello spazio e la somiglianza di tante maschere (vi possono esser sempre alcune centinaia di pulcinelli e circa cento quaccheri che scorrazzano su e giù pel Corso) ben pochi possono aver la pretesa di dar nell’occhio e di essere particolarmente notati.

Le maschere devono inoltre far presto la loro comparsa sul Corso; i più escono di casa per divertirsi, per darsi alla pazza gioia e per godere nel miglior modo possibile la libertà di queste giornate. Sono specialmente le ragazze e le maritate, che in questi giorni trovano il modo di divertirsi a loro capriccio. Tutte vogliono assolutamente uscir di casa e mascherarsi comunque sia; e se ben poche siano in condizione di sobbarcarsi a gravi spese, tutte si ingegnano a escogitar ogni mezzo di mascherarsi, più ancora che di farsi belle.

Molto facili a procurarsi sono le maschere da mendicanti maschi e femmine. Per questo si richiedono soprattutto bei capelli, una maschera per il viso completamente bianca, un recipiente di argilla appeso a un nastro, un bastone e un cappello in mano. Passano in aria di compunzione sotto le finestre o davanti ai pedoni, ricevendo, in luogo di elemosine, confetti, noci o altre inezie. Altre si prendono ancor meno fastidio: si gettano sulle spalle una pelliccia o si offrono in graziosa veste da camera con la maschera al solo viso. Vanno per lo più senza uomini e, per tutt’arma offensiva e difensiva, portano una leggera scopetta fatta con l’efflorescenza delle canne, con la quale in parte tengono a bada gli importuni, ma in parte, e con gesto abbastanza provocante, solleticano in viso i

conoscenti e i non conoscenti che passeggiano senza maschera.

Quando uno, di cui si voglian prender gioco, capita nelle mani di quattro o cinque di queste femmine, non riesce a cavarsela così facilmente. La folla gli impedisce di scappare e dovunque si rivolga si sente quel tale spazzolino sotto il naso. Difendersi sul serio contro queste o simili burle, sarebbe molto e pericoloso perché le maschere sono inviolabili ed ogni guardia ha l’ordine di proteggerle. Così anche gli abiti più comuni e di ogni classe sociale possono servir da maschere. I ragazzi di stalla si fanno largo con le loro grosse spazzole a strigliare il dorso di chi a loro pare e piace. I vetturini offrono i loro servizi con la petulanza loro tutta propria.

Più graziosi sono i costumi delle donne della campagna, delle frascatane, dei pescatori, dei marinai e degli sbirri napoletani e dei greci. Qualche volta imitano una maschera del teatro; alcuni non si danno altra pena che di avvolgersi in un tappeto o in un lenzuolo, annodati sulla testa. Questi fantasmi bianchi han per vezzo di contrastare la via ai passanti, spiccano dei salti in loro presenza e credono così di rappresentare gli spettri. Alcuni si distinguono per le più stravaganti accozzaglie di costumi: ma il tabarro è sempre ritenuto per la maschera più elegante, appunto perché non ha nulla che dia nell’occhio.

Maschere umoristiche e satiriche sono molto rare, perché queste hanno una ragione d’esser per sé e vogliono essere particolarmente osservate. Ho visto però pulcinella camuffato da becco cornuto. Le corna erano mobili, ed egli poteva cacciarle e ritirarle a piacer suo come fa la lumaca. Bastava che passasse sotto le finestre d’una coppia di innamorati, che cacciasse fuori tutte e due quanto erano lunghe, facendo tintinnare bene bene dei sonagli appesi alle estremità, perché il pubblico intento andasse in visibilio o scoppiasse in una solenne risata.

Ecco ora un indovino che si mescola tra la folla, mostra al pubblico un libro zeppo di numeri e ne rinfocola la passione per il gioco del lotto. Ecco un altro che se ne sta fra la calca con due facce; non si capisce qual sia il suo davanti, quale il di dietro, e se ne vada o se ne venga.

Ma alla fine, il tempo e l’ordine sociale erano ricostituiti tramite un rituale di carattere purificatorio comprendente un “processo”, una “condanna”, la lettura di un “testamento” e un “funerale” del carnevale stesso. Infatti, come accade ancora oggi in diverse città, terminati i festeggiamenti, si “uccideva” il re carnevale, rappresentato da un fantoccio (veniva dato alle fiamme, o decapitato, o annegato). Usanza che ancora si mantiene ad esempio a Massa Marittima, a Santhià o in tanti luoghi della Sardegna o dell’Abruzzo

Per cui, non far festeggiare il Carnevale ha quindi un significato simbolico profondo: ignorare le radici arcaiche del Sacro, per affermare l’assoluto arbitrio del Potere, il Leviatano, sulla sete di anarchica libertà dell’individuo, dalla cui disciplina, nasce l’etica.

Ma di questo, a noi dell’Esquilino poco importa: domani mattina alle 10.30 saremo tutti in Piazza, per festeggiare Sabato Grasso con i bambini… E il pomeriggio, avremo la nostra sfilata..

February 8, 2018

Mazzamurello Esquilino

[image error]

Primo giorno di CarnevalEsquilino: spero sia andata bene, perché, come temevo, ho fatto tardi e con tanto dispiacere, non sono andato al concerto de il coro di Piazza Vittorio: in compenso, la riunione con il cliente è andata meglio del previsto, non sono stato malmenato come temevo. Alla fine, vale sempre il vecchio adagio degli architect

Per quanto possa essere figo il tuo progetto, si riduce tutto a una questione di scontistica

Così, per distrarmi, parlo di quello che potrebbe essere il nume tutelare del nostro evento: i mazzamurelli, per chi non li conoscesse, i folletti romani. Sono cresciuto con le storie delle sue imprese compiute per le vie dell’Esquilino: di come la notte prendesse a martellate le mura del Tempio di Minerva Medica e di come le sue rovine fossero frutto del suo incessante lavoro. O di come avessero infastidito, con i loro lazzi e pernacchie, gli aguzzini di Santa Bibiana.

Di come imitassero alla perfezione le voci, rubassero frutta e stoccafisso dai banchi del vecchio mercato di Piazza Vittorio. O di come si divertisse a prendere a sassate le vetrine dei negozi di abiti da sposa sotto i Portici. O di come chi mettesse accidentalmente un piede sopra una sua orma, non avrebbe più ritrovato la strada di casa.

Tanti racconti che si sono sedimentati nel mio immaginario e ogni tanto fanno capolino nella mia scrittura. I mazzamurelli hanno fatto una comparsa ne Il Canto Oscuro, hanno perseguitato Beppe in Lithica e sono stati di recente protagonisti di un mio racconto pubblicato per Edizione Scudo.

Poi, grazie ad Alessandro Forlani, ho scoperto come questi folletti non siano solo una particolarità capitolina, ma che, vuoi o non vuoi, appaiano in parecchie zone d’Italia. Sono i mazzamureddi della Sicilia, i mazzamarelle di Lanciano, i mazzamurigli di Alatri, i mazzariol di Pieve di Cadore, i mazapegol dell’Emilia, i mazzarot dei boschi delle Tre Venezie, i mazzamurielli a Napoli, i scazzamaurielli in Puglia.

Il loro nome ha un’origine ignota: l’ipotesi più banale, lo fa derivare da “colui che colpisce con una mazza”. Secondo Benedetto Croce il termine scazzamauriello deriva da scacciamaurino (i maurini erano i monaci benedettini dell’ordine di san mauro). Altri fanno derivare il nome dallo spagnolo matamos, ammazza-mori. D’Annunzio, anche lui ne era affascinato, lo chiama Mazzamurello: entità che attraversa (ammazza) le pareti (i muretti) delle case. Mazzaruollo viene per la prima volta citato in una commedia del Cinquecento.

Così ardito, così pronto, cosi ritto, bello, bianco, con questo berrettino rosso, credo che ognuno mi conosca, e specialmente voi, bellissime donne! Io mi dichiaro di essere il Foletto che voi, altri, signori Veniliani, chiamate il Mazzaruolo

I mazzamurelli romani, a differenza dei loro parenti del resto d’Italia, non vivono nei boschi, ma, anzi,sono innamorati della città: simili ai monacielli del Sud, sono descritti come omini bassini, vestiti da frate, con le fibbie d’argento sulle scarpe e con lo “zucchetto” rosso in testa, a cui tengono tantissimo. Tradizione vuole che se si se si riesce a togliere loro il cappello, pur di riaverlo sono disposti a riempire il fortunato di regali.

Sono generosi con i poveri, dispettosi e crudeli con gli avari. Un’altra storiella esquilina racconta che dopo la Seconda Guerra Mondiale, una famiglia di via Merulana, arricchitasi con la borsa nera, ogni notte veniva svegliata dai mazzamurelli che ballavano e facevano sui loro letti un gran baccano. Però, passata la notte insonne, cominciarono a trovare in ogni cassetto biglietti da 1000 lire, all’epoca una cifra importante.Questo accadde per diverso tempo e loro cominciarono a vivere da gran signori, finché una notte, i mazzamurelli li rapirono, trascinandoli per i capelli all’Inferno, la cui bocca è ben nascosta in una botola nel pavimento di Santa Prassede.

I mazzamurelli romani sono ubriaconi, grandi appassionati di musica e canto, benché siano stonati come campane, perennemente innamorati delle belle ragazze, pigri, amanti del disordine e quando prendono, a loro modo, in simpatia una famiglia, è impossibile liberarsene.

A questo proposito, si racconta ancora la storiella della popolana con la casa infestata da un mazzamurello che le rendeva la vita impossibile, al punto di costringerla a traslocare. Mentre portava le sue povere cose nella nuova abitazione, incontrò una vicina che le chiese: “Comare, ve ne andate via?” E dalla cesta della biancheria che la malcapitata teneva sul capo saltò fuori il mazzamurello per rispondere tutto contento con la sua vocina stridula: “E sì! Cambiamo casa!

Molte leggende dell’Urbe li collegano a Pietro Baillardo, il gran mago locale, che li schiavizza per mettere in atto i suoi intrighi… E i mazzamurelli, per stupidità o per dispetto, riescono sempre a mandarli a monte

In fondo, come scrive Emilio Cecchi

il «mazzamurello» con i suoi capricci e le sue monellerie, non è che un travestimento comico dello spirito cosmico.

e ciò lo rende il perfetto protettore e custode del nostro Carnevale

9 febbraio 2018 Presentazione della lettera aperta di 10 registi e critici all’Apollo 11

VENERDì 9 FEBBRAIO, ORE 12.00

Centro aggregativo Apollo 11

Via Nino Bixio 80/a ( Angolo Conte Verde)

PER UN

LIBERO CINEMA

A PIAZZA VITTORIO

Presentazione della lettera aperta

di 10 registi e critici del

Rione Esquilino

a seguire

Illustrazione delle

ATTIVITÀ 2018 DI APOLLO 11

(tra cui il gemellaggio con Zalab):

“RACCONTI DAL VERO”

“FESTA ROMANA”

“PREMIO SOLINAS – DOCUMENTARIO PER IL CINEMA”

CINEMA INTERNAZIONALE INDIPENDENTE

(tutto in lingua originale)

a seguire un

BUFFET D’AUTORE

Offerto da Wine Art

Per un Libero Cinema a Piazza Vittorio

All’Esquilino, nell’estate passata, l’arena di Piazza Vittorio ha ricominciato ad esistere E questo è bene, ma non è stata ciò che secondo molti cittadini del rione poteva essere. Piazza Vittorio è uno spazio complesso attraversato da tante identità, tante vivacità e tante difficoltà. Ha bisogno di essere vissuta di più, da tutti e in modo interattivo. L’arena può diventare una grande occasione in…

View original post 342 altre parole

Kipple finalista al Premio Vegetti 2018

Come si evince dall’elenco ufficiale dei finalisti al Premio Vegetti 2018, in due delle tre categorie in cui si suddivide il Premio (Romanzo di Fantascienza e Antologia di Fantascienza) sono presenti titoli riconducibili alla Kipple e anche al Connettivismo; in particolare, tra i Romanzi figurano il nostro editore Lukha B. Kremo e il suo Pulphagus, vincitore del Premio Urania 2015, in compagnia della Franci Conforti, vincitrice col suo Carnivori del Premio Kipple 2017. Nella categoria Antologia concorre invece Marco Moretti e il suo Abissi d’inumane apocalissi, edito sempre da Kipple.

Ovviamente, concorrono alle finali altri titoli non Kipple, anche nella categoria Saggio di Fantascienza; a noi interessa però, prima di tutto, complimentarci con tutti i finalisti, molti dei quali amici che stimiamo da lunga data e a cui facciamo i nostri migliori auguri; certo, permetteteci poi di dire che l’ombra Kipple si allunga…

View original post 45 altre parole

February 7, 2018

Giovedì grasso con il Coro di Piazza Vittorio

Domani, Giovedì Grasso, finalmente si inaugura CarnevalEsquilino, con un evento ormai tradizionale: il concerto de Il Coro di Piazza Vittorio presso il Palazzo del Freddo di Giovanni Fassi.

Tradizionale, non solo perché ormai si svolge da qualche annetto: su questo Giuseppe, il maestro Puopolo, è encomiabile, perché, in un rione in cui molti hanno l’illusione che con interventi spot si riescano a cambiare le cose, con l’impegno e la testardaggine di lavorare ogni giorno è riuscito a mettere su una realtà ben radicata nel territorio.

Tradizionale nel senso che rappresenta i valori, che, sin dall’inizio hanno rappresentato il modello ideale a cui, nonostante le contraddizioni del suo quotidiano, il nostro rione ha cercato di rappresentare: la gioia di vivere, il sorriso con cui si cerca di affrontare le difficoltà, la volontà di sognare nonostante tutto, l’amore per l’arte e per il bello, la curiosità di scoprire, dialogare e accogliere mondi e persone nuove.

E non c’è palcoscenico migliore di Fassi, per rendere testimonianza di tali valori. Per cui, lasciando la parola a Giuseppe, inaugurate il Carnevale

con un costume e un buon gelato in compagnia del Coro del Piccolo Coro di Piazza Vittorio!Il costume più “sferzante” sarà premiato con un adeguato riconoscimento! Possono partecipare adulti e bambini

Io spero di partecipare, ma, trascurando l’emergenza sanitaria che ha colpito la mia famiglia, domani trascorrerò il pomeriggio a prendere schiaffi da un cliente e sarà pure una cosa lunga… Quindi, divertitevi e godetevi il gelato anche per me !

February 6, 2018

Sabato Esquilino

[image error]

In questi giorni ho fatto una serie di fioretti come ad esempio non impelagarmi in polemiche inutili con chi predica bene e razzola male. Oppure esprimere la mia opinione su StendArt: insomma, il Fato avverso si sta talmente accanendo su quell’installazione, che mi parrebbe di maramaldeggiare… Anzi, in occasione del Carnevale, propongo all’Arco di Gallieno di celebrare un pubblico rituale anti iella, magari officiato da Li er Barista, che finalmente potrò sfoggiare il suo travestimento da

Gesuita euclideo vestiti come dei bonzo per entrare a corte degli imperatori. della dinastia dei Ming

Sono cinque anni che me ne parla e sto morendo dalla curiosità di vederlo.

Rito antisfiga, che oltre a fumigazioni d’incenso, infiocchettamento di alberi a caso e scongiuri vari, potrebbe comprendere quantità industriali di vin brulé, frappe e castagnole… E per combattere al meglio le energie negative, si potrebbe realizzare il Sabato Grasso, facendo compagnia ai tanti eventi previsti quel giorno.

Primo tra tutti la tradizionale festa dei bambini di Paola Morano, alla cui realizzazione ha contribuito, oltre tanti amici del Rione, anche la cooperativa baobab Street Food. Per chi non la conoscesse, la cooperativa è composta da giovani migranti di diversi nazionalità appassionati di cucina e con il desiderio di trasformare la passione per il cibo non solo in uno strumento per fare godere il palato e riempire lo stomaco, ma in un ponte tra diverse culture, raccontando al meglio i concetti di integrazione e di accoglienza.

In parallelo, Migrantour e Viaggi Solidali hanno organizzato una passeggiata, per rispondere alla fondamentale domanda

Che diavolo si mangia nel Rione più multiculturale di Roma nel periodo del carnevale?

Occasione per intraprendere un’esplorazione, dalle ore 10 in poi, che parte dalle castagnole della pasticceria Regoli per arrivare ai dolci indiani dal Punjab, passando per i dorayaki giapponesi. Tra le tante tappe, oltre al buon vecchio Mercato Esquilino, il tempio buddhista di via Ferruccio con meravigliose statue dorate, tamburi e incensi profumati.

Per finire in bellezza, come ricordato altre volte, dalle 15.30 in poi, la sfilata di maschere multietnica che partirà da Piazza Vittorio, per percorrere via Conte Verde, via Santa Croce in Gerusalemme sino al Giardino di via Statilia, per poi concludersi a Centro Sociale Spin Time.

Insomma, che il divertimento cominci !

Alessio Brugnoli's Blog