Lisa Signorile's Blog, page 10

October 28, 2013

Lost!

La Foresta Umbra e’ un’incantevole faggeta sull’altipiano del Gargano, piu’ o meno pianeggiante anche se sopra i 500 m di quota. Oltre a faggi ci sono tassi millenari, carpini e un sottobosco di agrifoglio e pungitopo, con decine di specie di orchidee selvatiche in primavera. Gatto selvatico, cinghiali, capriolo garganico e ghiro, oltre a mucche podoliche brade, praticamente uri, popolano la foresta. Il posto e’ selvaggio e meraviglioso, ma ci possono essere inquietanti retroscena.

Ricetta per un disastro:

Andare in Foresta Umbra con l’Uomo dei Boschi (UdB), sprovvisti ovviamente di carta dei sentieri e bussola

Arrivare alle 4 del pomeriggio, sapendo che mancano due ore al tramonto

Uscire dal sentiero verso le 16.30 ad ammirare una interessante dolina carsica

Giunti al centro della dolina, puntare all’UdB un sentierino laterale ad angolo strambo rispetto al sentiero e dirigercisi allegri

Avvisare a quel punto l’UdB di avere il senso dell’orientamento di una tartaruga zoppa

Lasciarsi convincere dall’UdB, che non conosce quella particolare foresta, che ritrovare il sentiero e’ facile

Seguire placidi l’UdB verso direzioni interessanti, ma non esattamente corrette, credendo di stare facendo il giro lungo verso il sentero

Ore 17.45

UdB: “non so piu’ dov’e’ il sentiero”

Orologiaio Miope (OM), dopo molte svolte, salite e discese: “torniamo indietro”?

L’UdB non risponde, e continua determinato a inerpicarsi alla ricerca di un qualunque segno di passaggio umano, andando caparbio, ignaro e felice esattamente nella direzione opposta rispetto a quella dove pensava di stare andando

Ore 18

Agli ultimi raggi di sole il duo arriva nei pressi di un’area recintata con filo spinato costeggiata da un sentierino largo una ventina di cm, e comincia a seguirlo. Il sentierino sembra perdersi. Parte la crisi di panico.

Ore 18.15

Il sole e’ decisamente tramontato, non ci si vede quasi piu’, L’UdB e OM fanno a gara a chi ha piu’ fifa, ma su questo stendiamo un velo pietoso. Cani (rinselvatichiti?) cominciano ad abbaiare in lontananza all’impazzata, avvicinandosi.

Passato il quarto d’ora accademico di “ohimemisera” OM si ricompone e tira fuori il telefonino per cercare una mappa. Ringhia “115″ all’UdB, che ha campo e telefona.

Si scopre che al 115 non risponde la Forestale come pensava OM ma i Vigili del Fuoco di Foggia. Ci chiedono dove siamo. Rispondiamo che se lo avessimo saputo non li avremmo disturbati, e che e’ quello che vorremmo sapere da loro. Si fanno descrivere il posto, ottenendo: recinzione, rudere abbandonato, vecchia quercia gigante, altro non c’era. Si fanno allora dare le coordinate dal telefonino (la cui mappa e’ quasi inutile). Nel frattempo si mettono anche in contatto con la forestale. Di li in poi continuano freneticamente a chiamarci (il che era confortante, piu’ o meno):

i vigili del fuoco di Foggia,

i Vigili del Fuoco di Monte S. Angelo,

la forestale con sede distaccata di non so dove,

la forestale con sede nella foresta Umbra.

Tutti ci fanno la stessa domanda, ovvero dove siamo. Si parlano tra loro, si consultano, consultano amici, parenti, conoscenti, podoliche un tempo residenti nella zona e qualche pastore sardo oggi residente in Australia, per non sbagliare… Il fatto che noi non avessimo idea di dove ci trovassimo non sembrava impedirgli di chiedercelo. Il fatto che gli avessimo fornito latitudine e longitudine precisi alla sesta decimale con quattro metri di raggio di errore (secondo il gps del telefonino) neanche sembrava un’informazione particolarmente interessante. Il 115, i vigili del fuoco (VdF) di Foggia, erano gli unici che sembravano sapere cosa fare. Ci dicono di rimanere li’ sul filo spinato (”Signora, attenda li’ con suo marito”; “non e’ mio marito”; breve silenzio “vabe’ e’ lo stesso, attendete li”. Nella terra di Padre Pio non avevo pensato che una donna, come in Afghanisthan, puo’ solo girare per boschi col proprio legittimo consorte, e’ inaudito che possa avere interessi scientifici o voler mostrare la meravigliosa (e selvaggia) faggeta a un amico/collega, questo semplicemente non accade).

Attendiamo.

Attendiamo.

Silenzio.

Buio totale.

Sulla quasi inutile mappa del telefonino c’e’ un sentiero tracciato nelle vicinanze. Dico all’ UdB di provare ad avviarci in quella direzione, dato che i VdF ci avevano detto di aver mandato il camion a cercarci. Si, esattamente quello con cui si spengono gli incendi. Sentiero largo 20 cm. C’e’ anche una Panda della forestale alla nostra ricerca, pero’.

A tentoni e incespicando al buio riusciamo dopo un po’ ad arrivare su questo sentiero. Chiamiamo la forestale con sede nella foresta, che ritenevamo quelli piu’ esperti, e forniamo le nuove coordinate geografiche. Il signore al telefono non sembra particolarmente impressionato dall’informazione. Noi chiediamo di passarla ai VdF e descriviamo il nuovo posto: un pozzo a bilancere, un sentiero che scende, un cancello alto che sbarra il sentiero e ci impedisce di procedere oltre. Il signore della forestale al telefono ci dice che ha capito benissimo dove siamo. Gli chiedo allora di venirci a prendere. Dice che non puo’ lasciare la postazione, essendo solo in caserma. Gli chiedo di spiegare allora dove siamo alle altre squadre di ricerca, dato che ha detto di sapere esattamente dove siamo. Dice che mo’ vediamo, e che lui sta da solo in caserma… Dice che visto che il cancello non e’ chiuso da un lucchetto di andare avanti e oltrepassarlo (”Lei e suo marito vadano avanti”; “non e’ mio marito”; silenzio di incomprensione…). Dice anche (dopo domanda diretta) che il posto e’ proprieta’ privata e pieno di cani da guardia che possono essere molto pericolosi. Io penso che mio marito, quello vero, essendo un UdC (uomo dei computer), di solito in foresta non si perde perche’ non entra in un bosco senza un’attrezzatura da fare invidia ai marines, incluso telefono satellitare, razzi segnalatori, tenda da campo, gps che aggancia pure i satelliti intorno a Marte, tre telefonini ognuno con un sei applicazioni differenti con isoipse, isoterme, isobate, isobare, isotutto etc. e caffettiera con fornello da campo onnipresente. Penso anche che vista la situazione alla forestale conviene avere a che fare con l’UdB che riconosce le vecchie querce piuttosto che con l’UdC che darebbe le coordinate in proiezione geodesica in radianti.

OK.

Lo saluto (in modo non molto cortese, devo ammettere, ma non ero dell’umore giusto per le cortesie) e chiamo il 115 comunicando che la forestale ha la nostra nuova posizione lat/long. spieghiamo anche a loro tutto del cancello, e dei cani. Ci dicono di non oltrepassarlo e di rimanere al cancello (”Dica a suo marito di restare dove siete” “non e’ mio marito” “Ah”), avrebbero azionato la sirena e il lampeggiatore per vedere se riuscivamo a sentirlo. Ascoltiamo. Ziiip-Ziiip di chirotteri, frulli d’ala degli stessi, campanacci di podolica, fruscii di bestie nei cespugli. Niente sirene dei pompieri. Luna quasi piena, pero’. Se la situazione non fosse stata incresciosa sarebbe stata indubbiamente bucolica. Invece siamo in stallo: la foresta alle nostre spalle, non terribile o pericolosa ma indubbiamente buia e del tutto priva di punti di riferimento per orientarsi; il cancello di una fattoria presumibilmente ostile (mi pare di capire che i massari del Gargano non siano persone particolarmente simpatiche ed amichevoli) che sbarra il sentiero davanti. Il rischio di essere presi a fucilate per aver oltrepassato una proprieta’ privata (?) non e’ nullo. Tutto sommato nel West per l’abigeato c’e’ l’impiccagione.

Al cancello non c’e’ campo, per parlare al telefono dobbiamo tornare indietro, sul limitare della foresta. Qualcuno ci telefona per sapere dov’e’ la luna, un’informazione sicuramente utilissima per rintracciarci, avendo la descrizione del posto e le coordinate geografiche alla sesta decimale. Rimango sola per un po’ al limitare della foresta, per mantenere i contatti con le squadre di soccorso (?), mentre l’UdB va al cancello a vedere se e’ chiuso col lucchetto, o se si scorgono sirene o lampeggiatori. Di notte le distanze sono diverse che di giorno. Pensavo che il cancello fosse a portata di voce, e chiamo l’UdB, che non risponde. Chiamo ancora. Mi avvicino verso il cancello. Chiamo al telefonino, niente campo. Parte nella mia testa il film del branco di lupi/astronave aliena/yeti garganico che hanno rapito l’UdB. In realta’ era solo un problema di distanze, molto maggiori di quel che immaginavo, e a meta’ sentiero, mentre scendo chiedendomi come si affronta uno Yeti garganico, incontro l’ignaro UdB che risaliva placido con la buona notizia che il cancello e’ chiuso solo con un gancio di fil di ferro, ma niente luci o sirene in vista. Risaliamo. Richiamiamo un numero a caso tra quelli che oramai affollano il mio telefonino (incluso probabilmente quello del pastore sardo). Ci dicono di aspettare al cancello. Scendiamo al cancello. L’unico telefonino che ha campo e’ il mio cellulare con la SIM inglese. Chiamiamo con quello la forestale, il signore che dice di sapere benissimo dove siamo ma non lo dice agli altri perche’ lo hanno lasciato da solo in caserma. Il 115 infatti non funziona su una SIM straniera, e quindi non possiamo chiamare gli unici che sembrano avere idea di cosa fare. Lo preghiamo di dire al 115 di chiamarci su quel numero, ma ovviamente l’informazione, come probabilmente le nostre nuove coordinate, muore li’.

Ritorniamo allora sul bordo della foresta, dove c’e’ campo. Finalmente, ci avvisano che ci avrebbe chiamato “Michele”, che e’ uno della zona, a cui avremmo potuto spiegare dove siamo (ancora?). Io allora immagino “Michele” sia un contadino della zona esperto del luogo. Quando il telefono squilla io rispondo chiedendo: “Lei e’ Michele”? E dall’altro lato una voce risponde fredda: “Si, sono il comandante delle guardie forestali”, leggermente irritato dalla mancanza di formalita’. Ah. Le formalita’ vanno rispettate anche quando sei in mezzo al niente, come ho fatto a non pensarci? Comunque, il Comandante Michele Biscotto sara’ il nostro deus-ex-machina, quello che sa cosa fare e sa come organizzare le ricerche, avendo sia esperienza sia del luogo, che conosce benissimo, sia di imbecilli che si perdono come noi. Dopo aver parlato con tutto il Gargano, il comandante e’ l’unico che ci rassicura e ci spiega cosa fare, e si vede che lo fa con professionalita’: spegnere tutti i cellulari tranne uno per economizzare la batteria, accendere un fuoco per evitare l’ipotermia (c’erano 10 gradi in realta’), rimanere calmi (”Signora, parli con suo marito”) e attendere.

Decidiamo che non abbiamo voglia di accendere un fuoco. Ok che ci sta cercando il camion dei pompieri (e’ a questo che serve?), ma sarebbe un peccato dar fuoco alla faggeta.

Attendiamo

Attendiamo

Pipistrelli-civette-campanacci-fruscii

Quando anche i chiiirp dei pipistrelli cessano decidiamo che ne abbiamo avuto abbastanza e di salvarci da soli. Tutto sommato la mappa sul mio cellulare (che viene prontamente riacceso) indica chiaramente il sentiero e il punto dove sfocia sulla strada provinciale.

Ci armiamo di bastoni, piu’ come supporto psicologico che perche’ possano far qualcosa a un branco di cani che difende il territorio, o a un massaro armato di fucile da caccia, e oltrepassiamo il filo spinato del cancello.

Dopo una decina di minuti alla luce della luna intravvediamo la masseria, ma tutto tace. Arriviamo ad un altro cancello. Questo e’ chiuso molto meglio e aprirlo al buio non e’ banale, ma ci riusciamo. Solo, e’ impossibile richiuderlo propriamente.

Ci richiama il comandante. Gli spieghiamo che ci siamo avviati e dove siamo. Un paio di dettagli fanno scattare nel comandante la certezza di dove siamo (perche’, finora dove ci stavate cercando?, mi chiedo). Ci dice di rimanere li. Ovviamente proseguiamo, a quel punto che senso ha rimanere li’, visto che non c’e’ nulla a sbarrarci la strada? In realta’ c’e’ un terzo cancello, ma a quel punto siamo diventati esperti scavalcatori di cancelli, e lo passiamo facilmente.

Poco dopo vediamo dei lampeggiatori nel buio (ma niente sirene). Sono il fuoristrada della forestale e la Panda dei VdF. Ci rimproverano di non essere rimasti fermi alla vecchia quercia perche’ una pattuglia dei VdF e’ arrivata sin li (come?, mi chiedo, col camion?) seguendo le nostre coordinate, ma non trovandoci e’ tornata indietro (noi siamo stati ore a poche centinaia di metri da li e avevamo lasciato le nuove coordinate, perche’ non percorrere qualche altro metro?).

Ci caricano sulla jeep e ci portano alla macchina, lasciata lungo la strada provinciale. Ci chiedono se eravamo andati per funghi. Gli sembra strano che no, eravamo li’ per vedere la faggeta. A dire il vero se avessimo voluto funghi c’erano mazze di tamburo da 1 m2 l’una, ma no, non volevamo funghi, volevamo tornare a casa. Il comandante, sempre molto gentile e rassicurante, ci dice che lui non era in servizio in quei giorni e si e’ trovato in zona solo per pura combinazione. Ci racconta che un sacco di gente si perde nella foresta, che la zona dove siamo incappati noi “e’ particolare” (perche’? bho?) e che persino i cacciatori si perdono (Cacciatori? ma non e’ un parco nazionale, questo?). Cioe’, aggiunge in fretta, si perdevano quando qui si poteva ancora cacciare (Ah, tutto a posto, allora).

Ad aspettarci alla macchina c’e’ davvero un camion dei pompieri e un’altra auto, tutti in allarme come se stesse andando a fuoco qualcosa. A quel punto il comandante Biscotto decide che forse e’ meglio se andiamo in caserma con loro. Sono tutti molto gentili. Appesa all’antenna della macchina l’UdB trova persino un sacchettino con dei funghi. In caserma mi offrono della cioccolata e un liquore alla liquirizia all’UdB che, essendo nordico, sperava nel San Bernardo con la fiaschetta di grappa appesa al collo. Pero’ ci chiedono i documenti e si prendono le nostre generalita’. Sara’ prassi, immagino.

Tutto e’ bene quel che finisce bene. Siamo rientrati alla base a notte fonda, esausti e infreddoliti, ma sani e salvi.

Colgo l’occasione per ringraziare ufficialmente il Comandante Michele Biscotto, il Corpo Forestale dello Stato, il Corpo dei Vigili del Fuoco di Foggia e tutti coloro che sono stati coinvolti nella nostra ricerca, costretti a rimanere diverse ore in giro di notte nella foresta. Grazie anche alle podoliche e ai misteriosi pipistrelli garganici, che ci hanno fatto compagnia nelle lunghe pause di attesa

October 27, 2013

L’orologiaio miope e gli animali perduti – e ritrovati

Ebbene si, anche quest’anno che scrive questo blog ha pensato di ammorbare i propri lettori con un po’ di sana autopromozione.

E’ infatti di recente uscito, per i tipi di Scienza Express, un albro libretto che non potete fare a meno di avere se vi siete mai posti questioni di tutti i giorni del tipo: “Che ci facevano in Puglia coccodrilli e toporagni grandi quanto un cane da caccia”? “Quanto costa il biglietto per traghettare le scimmie dall’Africa all’America su una zattera di mangrovie”? o “Perche’ la foresta vergine e lussireggiante dell’Isola di Guam e’ il piu’ spaventoso deserto del pianeta”? e altre facezie del genere che riguardano spostamenti assortiti di faune. O magari il tavolo zoppo sotto cui avete messo l’altro libro (L’Orologiaio Miope, Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sugli animali… che nessuno conosce) ha bisogno di essere ulteriormente pareggiato con uno spessore leggermente inferiore. Per i fermaporte non sono abbastanza prolissa, ci vuole il fantasy allo scopo, ma prometto che in futuro ci pensero’.

In ogni caso, se vivete nel profondo sud e volete assistere a una chiacchierata su cosa succede quando prendo la bestia A e la sposto nel posto B, ovvero se volete assistere a una chiacchierata tra la sottoscritta che biecamente promuove il proprio libro e Anna Rita Longo e Giuliana Galati di Scientificast fatevi vivi domani 28 ottobre 2013 alla libreria Zaum a Bari, via Cardassi 85, alle 18.30.

October 13, 2013

Cara Evoluzione… I Cenolestidi

Cara Evoluzione,

Ti ricordi di me? Mi chiamo Caenolestes fuliginosus e ti scrivo a nome di tutta la famiglia, i Caenolestidi.

Caenolestes fuliginosus. Foto: zoologia.puce.edu.ec

Ti scriviamo per ricordarti di noi. Abbiamo infatti la sensazione che in questi ultimi 30 milioni di anni tu ci abbia trascurato preferendo altri a noi. Tutto sommato, almeno un marsupio ci avrebbe fatto comodo!

Quelli di noi che non si sono estinti hanno continuato a somigliare in modo indistinguibile all’antenato comune, mesozoico, dei marsupiali e a mangiare insetti esattamente come facevamo nel Paleocene. L’unica differenza e’ che ora abitiamo sulle Ande nelle foreste piu’ fredde, umide e inospitali del mondo, mentre ad altri marsupiali hai concesso di adattarsi a vivere al caldo, nelle foreste tropicali intorno a Rio de Janeiro o in Australia , e chiamare tutti “Ehi Dude”.

Hai anche fatto espandere gli insettivori placentati che son venuti a casa nostra e ci hanno rubato le foreste e la nicchia perche’ hanno evoluto un metabolismo rapido ed efficiente.

Questo trattamento ci sembra discriminatorio e altamente lesivo dei nostri diritti marsupiali. Abbiamo pertanto pensato di scriverti in via amichevole per dirimere la questione, ritenendoci ingiustamente vilipesi nel nostro diritto ad una evoluzione continua e graduale.

Certi della tua comprensione, attendiamo fiduciosi nuove e interessanti mutazioni.

Con osservanza

I Cenolestidi

_____________________________________________________________________

Caro Caenolestes fuliginosus e cari Cenolestidi,

Ho ricevuto costernata una vostra lettera inviatami in data Antropocene relativa a una lamentata stasi evolutiva. Sebbene mi abbia fatto piacere ricevere Vostre nuove, ritengo ingiustificate le accuse mossemi. Mi sembra di essere sempre pronta ad ammettere parziali stasi evolutive quando ci sono, visto che di solito sono funzionali. Nel caso del celacanto o dei Triops, ad esempio, non l’ho mai negato neanche di fronte a loro, e per questo mi inviano sempre, grati, cartoline di auguri ogni 12 Febbraio.

Caenolestes condorensis. Fotosource

Nel vostro caso pero’ la situazione e’ differente. Evoluzione c’e’ stata eccome, sebbene il vostro aspetto complessivo ammetto non sia particolarmente differente da quello di Sinodelphys szalayi di 125 milioni di anni fa in Cina. Ritengo infatti che per voi, come in molti altri casi di vertebrati, la soluzione insettivora sia la piu’ versatile ed efficace. Dopotutto, e’ sempre il modello base dei vertebrati e si e’ rivelato vincente per gli insettivori placentati, i pipistrelli, quasi tutti gli anfibi, molti rettili e molti uccelli. La dieta insettivora permette di non avere mai scarsita’ di cibo, porta come gadget un set completo di denti e non richiede molte strutture specializzate e metabolicamente costose come rumini o artigli. E’ proprio grazie alla dieta insettivora che voi marsupiali avete potuto migrare dalla Cina all’Australia passando da Europa, Nord e Sud America e Antartide. Una specializzazione erbivora o carnivora avrebbe compromesso la versatilita’ ma e’ stato proprio grazie a questa versatilita’ che un vostro parente stretto pote’ colonizzare l’Antartide prima e l’Australia dopo.

Il vostro avo Evolestes hadrommatos, vissuto una trentina di milioni di anni fa e alla radice di voi cenolestidi moderni e di tutti i cenolestidi estinti, in effetti vi assomigliava. Si tratta di un modello corporeo cosi’ efficiente che, come accade per i felini, vale sempre la pena di continuare a proporlo: se funziona, non c’e’ motivo di buttarsi in un ginepraio di maladattamenti prima di trovare una soluzione alternativa o, piu’ probabilmente, estinguersi. Era tuttavia meno specializzato di voialtri, aveva gli occhi piu’ grandi, dimensioni maggiori e un muso meno lungo e meno specializzato del vostro.

Detto questo, vi ricordo che il vostro ordine (Paucitubercolata) sin dall’Oligocene contava altre due famiglie, i Palaeothentidae e gli Abderitidae, e che a loro volta i Paleothentidae erano divisi in due sottofamiglie, una decisamente erbivora (Acdestinae) e una decisamente carnivora (Palaeothentinae). Il fatto che ci sia stata una speciazione che contava decine di specie, che vi fossero specializzazioni tanto nella dieta quanto nella forma, e che questi tentativi di diversificazione dal modello base siano culminati tutti nell’estinzione dovrebbe dirvi qualcosa. Non e’ un caso se le uniche sei specie sopravissute di Paucitubercolati sudamericani, cioe’ voi cenolestidi, siano tutte “basali”. I fatti dimostrano che gli adattamenti estremi come le diete frugivore non funzionano con voi, e il grosso di questi esperimenti era gia’ estinto nel Miocene.

Del resto, voi siete i cugini piu’ prossimi di tutti i canguri e degli altri marsupiali australiani, anche se non ne siete gli avi diretti, come la chiamate questa, se non evoluzione? I canguri hanno ereditato i vostri stessi incisivi, e non e’ che ne siano contenti! Avete avuto la fortuna di sopravvivere a molte delle forme da voi derivate, sia in sud America che in Australia, il che e’ notevole considerando che siete uno dei rami di marsupiali che si e’ separato prima dalla linea comune. Mi sarei aspettata dei ringraziamenti per questo, anziche’ delle lamentele! Vuole semplicemente dire che con voi la strada imboccata si e’ dimostrata vincente in tutti i casi, e cio’ e’ facimente comprensibile se si pensa che voi siete il gruppo piu’ generalista e meno specializzato tra tutti i paucitubercolati vissuti sul pianeta. Forse la vostra unica specializzazione importante e’ il muso lunghissimo, e quello e’ un adattamento moderno.

Quando sono arrivati in sud America i toporagni placentati, tre milioni di anni fa, riconosco che siete sopravissuti per un soffio. Siete stati bravi, e vi siete stabiliti in nuovi ambienti, adattandovi ed _ehm_ evolvendovi in modo da sopravvivere in climi inospitali e intricatissime foreste che nessuno ama. Questa, miei cari, e’ il succo e la base del mio mestiere e direi che non si puo’ dire che con voi il lavoro sia stato fatto male. Tu, proprio tu, Caenolestes fuliginosus, sei diventato piccolo e con il pelo supersetoso rispetto agli altri cenolestidi, proprio per fronteggiare i climi estremi delle Ande di Ecuador, Colombia e Venezuela, e mi fa specie che tu non lo riconosca. Forse l’unico che ha qualche parziale ragione e’ Rhyncholestes raphanurus, uno di voi cenolestidi confinato, come il monito dal monte, nella foresta valdiviana. Sia Rhyncholestes che il monito sono oggi obbligati a vivere il quell’habitat estremo delle Ande Cilene, che seguono man mano che la foresta cambia latitudine in base al clima. Malgrado siano rimasti simili ai loro avi, bisogna anche dire che i loro discendenti, i marsupiali australiani, sono ben diversificati ed e’ bello quando le forme ancestrali coesistono con quelle derivate, sicuramente la biodiversita’ ci guadagna.

Rhyncholestes raphanurus. Source

Per quanto riguarda il marsupio, diciamoci la verita’, non vi serve. I vostri piccoli sono piu’ che ben adattati a rimanere appesi sotto la pancia senza bisogno di una tasca protettiva, tutto sommato avete le zampe corte e siete belli caldi, ed e’ carino rigirarvi e trovare i piccini rosa saldamente ancorati al loro capezzolo. Se una tasca fosse stata davvero necessaria, vi sareste gia’ estinti senza un mio intervento. Se poi il marsupio vi serve per tenerci dentro chiavi e monetine, declino ogni responsabilita’, temo che dovrete evolvere tasche alternative, come hanno fatto i criceti.

A riprova della qualita’ del mio lavoro c’e’ un altro punto chiave. Gli scimmioni spelati, quelli che invadono tutto, non riescono ne’ a trovarvi, ne’ a contarvi, ne’ a capire in quante specie siete differenziati ne’ in generale a sapere nulla di voi. Pochi riescono a sfidare, e vincere, gli scimmioni spelati, chiedete ai lupi, o ai cavalli di Przewalski, se non mi credete. Se questo non e’ un indice di qualita’ davvero non so cosa altro possa esserlo.

Spero di aver chiarito ogni dubbio. Vi auguro per il momento fitness e prosperita’, ma se avete ancora domande non esitate a contattarmi ancora.

Vostra

Evoluzione

Alcune referenze

GOIN, F. J., SÁNCHEZ-VILLAGRA, M. R., ABELLO, A. and KAY, R. F. (2007), A NEW GENERALIZED PAUCITUBERCULATAN MARSUPIAL FROM THE OLIGOCENE OF BOLIVIA AND THE ORIGIN OF ‘SHREW-LIKE’ OPOSSUMS. Palaeontology, 50: 1267–1276. doi: 10.1111/j.1475-4983.2007.00706.x

Goin, F. J., Sánchez–Villagra, M. R., Kay, R. F., Anaya–Daza, F. and Takai, M. (2003), New palaeothentid marsupial from the Middle Miocene of Bolivia. Palaeontology, 46: 307–315. doi: 10.1111/j.0031-0239.2003.00300.x

August 11, 2013

La devoluzione della scimmia

Ultimamente mi e’ capitato un piccolo incidente personale, una di quelle cose che quando accadono richiedono che io mi fermi, ci rifletta su e cerchi di darmi delle spiegazioni. Il piccolo incidente e’ stato semplicemente una lite su un social network (Facebook), nulla di grave, se non fosse che di solito odio litigare e trovo inquietante che mi sia lasciata trascinare mio malgrado.

Mentre io ero impegnata a discutere col mio personale assortimento di troll delle montagne, intorno a me succedevano delle cose. Succedeva ad esempio che Caroline Criado-Perez riceveva migliaia di Tweet che la minacciavano di stupro e morte brutale, semplicemente per aver proposto di avere una donna (Jane Austen) sulle banconote da 10 sterline. Quando la parlamentare Stella Creasy e’ intervenuta in sua difesa, ha ricevuto a sua volta la sua buona dose di Tweet di minacce di stupro. Hanna Smith e’ invece la quarta adolescente che si suicida per essere stata bullata da troll sul sito Ask. fm. La precendente vittima, Jessica Laney, riceveva, oltre a insulti, tonnellate di messaggi che le chiedevano com’e’ che non si fosse ancora suicidata.

Al confronto i piccoli abusi che ho subito io (contraccambiando in certi casi, lo ammetto, perche’ non sono un’adolescente dal temperamento fragile e ho reagito) sono giochi da asilo nido. Io mi ero limitata a sollevare dubbi sulla utilita’ di alcune forme di sperimentazione animale e ho ricevuto in cambio un mobbing che non mi sarei mai aspettata, ma certamente non minacce. Mi sono imbattuta in vita mia in un solo troll di quelli professionisti, che ha richiesto denuncia, e solo di striscio perche’ non ce l’aveva direttamente con me, e ciononostante i messaggi che mi lasciava sul filtro del blog erano cosi’ carichi di odio da rimanere senza parole.

Dato che questi incidenti diventano sempre piu’ frequenti, i proverbiali fiumi di inchiostro e terabyte sulle spiegazioni sociali del fenomeno stanno cominciando ad avere la portata del Rio delle Amazzoni, potete leggere dei buoni esempi qui e qui. Le spiegazioni date e l’analisi del fenomeno sono indubbiamente molto convincenti, ma nessuno considera il fenomeno per quello che siamo: scimmie, in un ambiente completamente diverso da quello che i nostri geni, che si evolvono lentamente, si aspetterebbero.

Uno dei primi gorilla maschi acquisiti dallo zoo di Londra era nato libero, bracconato, comprato da un circo, salvato dal circo ed era arrivato allo zoo in quanto chiaramente non piu’ liberabile. Conservava pero’ delle caratteristiche da grande antropomorfa nata libera: l’interpretazione dei segnali non verbali. Nonostante ci fossero cartelli dappertutto che invitavano i visitatori a non guardare i gorilla negli occhi, gli Homo sapiens non riuscivano a non fissare il loro quasi-simile, sentendosi superiori, sicuri e protetti da uno spesso vetro antiproiettile. Il silverback chiaramente reagiva a quegli sguardi, che per lui erano segnali di aggressivita’ e tentativi di dominanza sociale, e si lanciava a corpo morto sul vetro.

Il gorilla aveva ragione: il motivo per cui i visitatori lo fissavano era dominanza sociale “Maria, guarda quanto e’ brutto, assomiglia ai vucumpra’ che vivono vicino a casa”. Se Maria e il suo accompagnatore venissero catapultati nella jungla davanti a un silverback arrabbiato che sta per caricarli sono convinta che, istintivamente, non lo fisserebbero negli occhi.

ngm.nationalgeographic.com

Noi scimmioni Homo sp. ci siamo evoluti, nell’ultimo paio di milioni di anni, in condizioni da cui non si puo’ prescindere: piccoli gruppi di individui, una cinquantina al piu’, interconnessi con una manciata di altri gruppi per gli scambi genetici. Tutti gli altri Homo erano se maschi nemici, se femmine prede. All’interno del gruppo c’erano convenzioni rigidissime che garantivano la serena convivenza. C’erano prove di iniziazione per selezionare i maschi il cui patrimonio genetico valeva la pena di conservare. I maschi erano genericamente dominanti sulle femmine, ma con varie sfumature dal patriarcato al matriarcato. I due sessi avevano una gerarchia al loro interno, che veniva mantenuta con lo status sociale e fatta rispettare con una serie di comunicazioni non verbali codificate sia geneticamente che culturalmente. A differenza di tutte le altre scimmie, ad esempio, per noi mostrare i denti e’ istintivo (lo fanno anche i neonati) e comunica amicizia o sottomissione anziche’ aggressivita’. Sostenere lo sguardo di un altro individuo indica aggressivita’. Il gioco che fanno i bambini di guardarsi negli occhi per poi scoppiare a ridere credo serva a scaricare la tensione derivante dal sostenere a lungo lo sguardo di un proprio simile. Poi ci sono un’infinita’ di sguardi, gesti, ammiccamenti, movimenti della bocca o del corpo, tutti minuscoli segnali con cui segnaliamo il nostro umore, il nostro rango, e spesso le nostre intenzioni reali. Queste sono comunicazioni basilari per tutte le specie sociali, dai lupi ai rattotalpa nudi, sebbene con codifiche diverse, e prescindono da qualunque linguaggio.

Poi, un giorno, arrivo’ l’agricoltura e cominciammo ad ammassarci. Le tensioni sociali derivanti dalla maggiore densita’ furono sviate dalla suddivisione dei ruoli, che amplificava e modulava le gerarchie, ma ovviamente i segnali non verbali, la base della convivenza degli animali sociali, rimanevano, anche se vi si sovrapponevano comunicazioni di altro tipo come quelle scritte.

Infine, un altro giorno, piu’ o meno la settimana dopo l’agricoltura, evolutivamente parlando, e’ arrivato internet. Il piccolo gruppo sociale di una cinquantina di individui tutti piu’ o meno imparentati si e’ nel frattempo sfaldato. Ora i primi cugini sono persone che, nella vita adulta, si incontrano forse una volta l’anno, i secondi cugini sono spesso dei perfetti sconosciuti. Viviamo in nuclei familiari piccolissimi circondati da nuclei altrettanto piccoli di estranei, tecnicamente dei nemici, per il cacciatore-raccoglitore che e’ in noi: i vicini non ci servono neanche per lo scambio genico, nella maggior parte dei casi. I nostri amici vivono spesso distanti da noi, almeno non sufficientemente vicini da incontrarli tutti i giorni, e cosi’ la nostra socialita’ reale si riassume tra il piccolo nucleo monofamiliare e i colleghi di lavoro, che non sempre e’ possibile identificare come amici, dato che sono dei competitori o in generale altri estranei, per il cacciatore-raccoglitore, salvo l’occasionale scambio genico ai party di Natale.

Che fare allora, in questa situazione malsana, per soddisfare il nostro bisogno di sentirci circondati da conspecifici? Come recuperare la socialita’ che e’ stata la base, il veicolo e il fuoco sacro dell’evoluzione del nostro cervello ipertrofico? Anziche’ prendere a colpi d’ascia il vicino, per fortuna oggi c’e’ Internet. Le comunicazioni a distanza sono diventate, dall’essere l’eccezione, quasi la norma. I punti di aggregazione sono molteplici e in continua evoluzione, partedo da Fidonet, a Usenet, alle chatroom, ai Forum, poi i blog, Second Life, Facebook, Twitter, Skype, i giochi online, un elenco sicuramente incompleto. Su tutte queste piattaforme si incontrano estranei, si formano gruppi, e si riabbozza a volte una struttura sociale semplificata. Alcune persone per ruolo o personalita’ saranno considerati leader, ma spesso si finisce per fare a pettate come in un lek per definire uno status sociale virtuale. Un lek, per chi non e’ addetto ai lavori, e’ un raggruppamento di maschi di specie poligame che si riuniscono per sfidarsi in esibizioni competitive che possano attirare le femmine, che di solito assistono alle competizioni per stabilire chi sia il maschio con i geni migliori per l’accoppiamento, di solito il maschio alfa. Il lek e’ il posto dove i maschi di pavone fanno la ruota, i cervi si prendono a cornate, e gli utenti dei social networks si esibiscono o si aggrediscono. Quando frequentavo Usenet, se qualcuno faceva una domanda spesso si faceva a gara a chi forniva la risposta piu’ esauriente, per mostrare, nel lek virtuale, quanto eri bravo/organizzato/colto/fantasioso etc. Non per attirare partner riproduttivi, viste le distanze, ma perche’ questo in qualche modo serviva ai lurker ai lati del lek per stabilire i ranghi e le gerarchie sociali. Per una specie sociale guadagnare status davanti ai conspecifici e’ un bisogno istintivo.

Tutto il sistema ha pero’ una grave falla. In questo mondo virtuale fatto di caratteri letti e tasti battuti per scrivere, non c’e’ spazio per i segnali non verbali, per gli sguardi, per le posture e (sfortunatamente), anche per mostrare i denti o per una sana dose di scappellotti a chi se li meriterebbe per non essere stato al suo posto gerarchico. Certo, abbiamo inventato gli emoticon, ma l’impatto emotivo di questo:

e’ del tutto irrilevante, per il nostro ippocampo (una delle sedi del cervello che elaborano le emozioni), rispetto a questo:

La mancanza di comunicazione non verbale, di tattilita’, di grooming (mataforico, spero che l’utente medio di Twitter non abbia le pulci), e’ cosi’ rilevante, che a volte il mondo dall’altro lato del monitor ci sembra un po’ fairyland, un luogo solo nella nostra testa, dove quello che accade e viene detto non e’ realmente reale. In fairyland, gli altri utenti non sono persone, sono nicknames, fantasmi virtuali, e neanche noi in fondo siamo noi, perche’ il nostro io e’ nascosto da un’altra parte, e le nostre penne di tacchino travestito da pavone sono nascoste da un nickname. In Fairyland non esistono emozioni, se non quelle veicolate da un emoticon, e non esiste il dolore altrui, e neanche il nostro, quello della fraccata di mazzate che riceveremmo meritatamente se fossimo in un piccolo gruppo sociale e avessimo appena dato della baldracca alla cugina di un esponente qualsiasi del gruppo.

Questo mondo di sogno e’ il Nirvana del cacciatore-raccoglitore che e’ nei nostri geni, quello che si e’ evoluto per vivere con 50 parenti e cercare di non essere ucciso da una belva o da un nemico grazie alla coesione e al rispetto delle regole del gruppo. In Fairyland possiamo interagire col prossimo senza che ci venga richiesta alcuna prova di iniziazione, alcuna abilita’, alcuna forma di rispetto. Le regole sono poche o nulle, le punizioni per chi le infrange quasi inesistenti. Possiamo aggirarci tra i gruppi dei “nemici” come guerrieri-ombra e colpire qua e la’ con le uniche armi consentite in fairyland, le parole, o possiamo attaccare come berserker a viso aperto (quello del nickname), o magari possiamo aggregarci con altri e divertirci a colpire una vittima che ci sta antipatica, giusto per guadagnare status all’interno del gruppo con cui stiamo interagendo. Non si muore in Fairyland, non e’ la vita reale, e’ un gioco, al massimo si viene espulsi. Se co’ accade, come in un gioco di ruolo, ci si rifa’ il personaggio e ri ricomincia a giocare. Tanto, non e’ reale, e le altre persone non sono reali, e neanche la loro morte e’ reale. Il sogno di qualunque Neanderthal che pero’, a differenza nostra, si sarebbe prima o poi risvegliato.

In questo contesto si capisce come l’aggressivita’ sociale aumenti vertiginosamente. Non abbiamo bisogno di nessuno di quei fantasmi virtuali per sopravvivere, in fondo, stanno li’ solo per darci l’illusione di non essere soli. Una volta ho incontrato di persona un troll fastidioso di usenet. Di persona era gentile e affabile, quasi simpatico, nulla che lasciasse trapelare il personaggio che giocava sul web, aggressivo, incoerente, presuntuoso, provocatorio e arrogante. Il mio rapporto con la realta’ era evidentemente diverso dal suo. Quando lo affrontai chiedendogli com’e’ che fosse cosi’ gentile di persona e cosi’ odioso sul forum, rispose candido che la conversazione che stavamo avendo era vita reale, quella sul forum no, quindi ci si poteva permettere delle licenze. L’idea che qualcuno si potesse risentire dal ricevere epiteti ingrati non lo sfiorava, il suo cervello non era chiaramente wired per avere il grado di astrazione necessario.

Poi ci sono le persone come me, ma peggio. Io tendo ad essere, di persona, una timida introversa che ha imparato con anni e anni di esperienza a controllarsi e a socializzare, piu’ o meno. Sul web ovviamente sono molto piu’ sciolta e disinvolta, non ho tutti quegli occhi puntati addosso, non ho persone davanti a me che mi intimidiscono con la presenza fisica e riesco a mostrare meglio (un po’ troppo, spesso) il mio caratteraccio.

Credo di essere in buona compagnia in questo, molti usano il web, la protezione che offre dalla presenza fisica altrui e la protezione dovuta all’anonimato, per dire cose che non avrebbero mai il coraggio di dire di persona. Qualcuno ci marcia, e usa il web per una scalata di status sociale virtuale e in alcuni casi anche reale. I commentatori di un frequentatissimo blog scritto da un ex-comico famoso per i suoi toni accesi penso facciano proprio questo. Di persona non ho dubbi che siano, molti di loro, persone accettabili. Sul blog del loro leader scrivono invece commenti di una ferocia di cui sono certa non sarebbero mai capaci di persona, in presenza di occhi estranei puntati addosso.Tanto, non c’e’ feedback. Non vedi se dall’altro lato la persona ti sta guardando cosi’

o magari cosi’

quindi non ci si riesce a regolare, frenare e controllare in base alle reazioni altrui, che diventano irrilevanti. Lo scopo e’ solo guadagnare status sociale nel gruppo, in un lek in cui vince chi si mostra piu’ intollerante, a imitazione dell’individuo alfa del gruppo. Salvo poi andare in parlamento e diventare tutti scolaretti e agnellini, davanti alle telecamere, quando basta magari lo sguardo del cameraman e del giornalista per metterci in soggezione.

Questi meccanismi di destrutturazione sociale non sembrano risentire del background degli utenti. Non del background socio culturale, sicuramente. Dietro la tastiera scienziati e new age, politici e lumpen sembrano comportarsi in modo indipendente dalla loro componente culturale. Ci sara’ sempre quello pronto ad attaccare e offendere un interlocutore semplicemente perche’ puo’ farlo (le querele per un insulto ricevuto su facebook o twitter, mi risulta, tendono verso un asintoto negativo), o perche’ pensa in questo modo di poter guadagnare status sociale davanti al suo gruppo, reale o virtuale che sia. La sovrapposizione culturale, nata ieri in tempi evolutivi, poco puo’ contro cose molto piu’ radicate nei nostri geni di scimmione come il gruppo, lo status, e soprattutto una comunicazione surreale privata dei segnali non verbali che dicono: “sto dicendo A, ma penso B, e per di piu’ ho paura che C venga qui e mi picchi”. L’unica parte di cio’ che e’ possibile cogliere dalla tastiera e’ A.

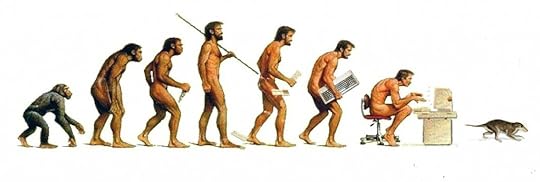

Concludendo, mi ricorda un po’ la storia dei tasmaniani che, rimasti isolati e passando attraverso dei colli di bottiglia, persero complessita’ culturale e sociale, perdendo l’uso del fuoco, delle armi, della navigazione e degli strumenti musicali. La societa’ dei social networks e’ semplificata, e perde, per cause di forza maggiore dovute al mezzo, il feedback dovuto al linguaggio non-verbale, alla condivisione delle emozioni e all’imposizione fisica, che crea gerarchie. In questa societa’ etologicamente semplificata, alcuni perdono il renso della realta’, e non interagiscono come fanno quando si trovano fisicamente in prossimita’ di un gruppo di conspecifici. Il risultato, e’ un po’ un tornare indietro, per cui in questa famosa immagine mi son presa la liberta’ di aggiungere un elemento.

So che alcuni riterranno questa analisi semplicistica e, soprattutto, riduzionista, perche’ minimizza il substrato culturale a favore di schemi genetici predeterminati. Questo e’ pero’ il mio modo di vedere il mondo. Commenti e opinioni sono benvenuti, ma con una considerazione: dall’altro lato dello schermo, rispetto a voi, c’e’ un altro primate, di cattivo carattere e dotato di un paio di occhi che vi osservano.

July 30, 2013

Il sogno della balena volante (MUSE – the day after)

Sono appena tornata dal lungo week end dell’inaugurazione del MUSE, il museo della scienza di Trento, e ho visto cose che voi umani non potreste neanche immaginare.

Ho visto diecimila persone (ma c’e’ chi dice 30.000) correre da tutta Italia e dall’estero per partecipare all’inaugurazione di un museo scientifico.

Ho visto famiglie con bambini in paziente attesa per tre ore sotto il sole o con 40 gradi notturni per entrare e vedere cosa c’e’ nel museo.

Ho visto le suddette famiglie rifiutarsi poi di uscire dal museo nonostante i continui accorati appelli dell’organizzazione, che vedeva la fila continuare a crescere.

Ho visto curiosi, turisti, trentini scettici, giornalisti, scienziati, fotografi partecipare alla festa tanto dentro il museo quanto fuori, dove c’era il palco con i concerti e gli interventi scientifici e non.

Ho visto gente che si azzuffava e litigava per potere entrare in un museo.

Ho visto 5000 persone rinchiuse in poco spazio, sotto la cappa di un caldo torrido e senz’acqua, non andare via ma rimanere ostinatamente e pazientemente, e non per una rock-star, ma per un museo.

Se non l’avessi visto con i miei occhi non ci avrei creduto. Se non l’avessi visto con altri testimoni avrei pensato che si trattava di un mio sogno ad occhi aperti, un sogno in cui la gente accorre in massa per vedere cose come lo scheletro di una balena, una balena volante sospesa da cavi d’acciaio.

E allora mi chiedo: cosa abbiamo sbagliato, tutti questi anni? Il MUSE ha dato la sua prima, grande lezione a chiunque si occupi di divulgazione scientifica: si-puo’-fare, e basta lamentarsi.

Non e’ vero quindi che in Italia non c’e’ interesse per la scienza, che siamo un popolo di santi, poeti e omeopati, che ai piu’ giovani interessano solo i telefonini e i cantanti rock. Come sempre la comunicazione e’ a due vie, e se la gente scappa via terrorizzata dal metodo scientifico e’ probabilmente perche’ chi doveva trasmettere entusiasmo ha invece creato una ingiustificata diffidenza. Il giorno dopo il trionfo del MUSE e’ anche il giorno per noialtri per cominciare a chiederci dove abbiamo sbagliato nella comunicazione.

Certo, il MUSE non e’ perfetto, ci sono cose che lasciano perplessi come la struttura a vetri contro cui gli uccelli potrebbero andare a impattare. C’e’ ad esempio questa bellissima TED talk in proposito, in cui il direttore del museo di Storia Naturale di Amsterdam spiega come, grazie alla struttura a vetri del suo museo e ai conseguenti impatti, ha vinto il premio IgNobel scoprendo il primo caso di necrofilia omosessuale tra anatre; sottotitolato in italiano. C’e’ un certo senso di disorientamento nel visitatore che non sa se prima deve scendere a vedere i dinosauri o salire a vedere i ghiacciai, e non sa qual e’ l’ingresso sud dal quale gli si chiede di uscire. Magari ci sono anche pochi bagni, se si aspettano tanti visitatori, non dico di no, gli spiegoni dei cartelli sono poco leggibili e senza una visita guidata del gentilissimo staff alcune cose sono poco chiare, tipo cosa ci fanno due statue africane tra una scatola di preservativi e un braccio robotico. Ed e’ anche vero che e’ costato parecchio.

Dopo aver visto l’entusiasmo della cerimonia inaugurale, pero’, mi sono sembrati soldi ampiamente ben spesi. Quanto costa la mancanza di una cultura scientifica all’Italia? Sicuramente molto di piu’ del MUSE in termini di mancati brevetti, immagine internazionale, soldi spesi male, fughe di cervelli etc. Il resto mi sembrano problemi risolvibili (ci sono tende che coprono i vetri, ad esempio, se proprio la necrofilia omosessuale ornitologica non interessa).

A cosa e’ dovuto quindi il miracolo del MUSE nell’attirare curiosi di scienze in una citta’ altrimenti nota all’estero solo per un concilio ecumenico avvenuto nel XVI secolo? Io penso che diversi siano stati i fattori che hanno contribuito al successo, al di la’ della facilitazione dell’essere provincia autonoma e quindi potersi slegare da certe logiche che ingessano altri musei italiani.

Innanzi tutto, la sapiente campagna di stampa. La macchina propagandistica del MUSE e’ stata eccezionale, ha cominciato a solleticare interesse e curiosita’ con mesi di anticipo a livello sia locale che nazionale. Certo, considerando l’importanza dell’evento i media avrebbero potuto anche far meglio, qualche diretta, qualche prima pagina sui quotidiani nazionali, ma i fatti hanno dimostrato chiaramente che l’informazione e’ stata capillare e abbastanza imponente da destare tanto interesse che neanche Bruce Springsteen ci riesce. Quello della diffusione delle informazioni con tutti i media disponibili e’ uno strumento basilare che chi si occupa di ricerca e di divulgazione sceintifica dovrebbe forse imparare a usare un po’ meglio. Chi sa ad esempio che proprio al MUSE ci sara’ la riunione degli evoluzionisti italiani a fine agosto? O che gli esperti di piccoli mammiferi si incontreranno a ottobre a Ercolano? Sono notizie che girano solo tra gli addetti ai lavori e spesso sono custodite meglio del terzo segreto di Fatima: se sei fuori dal “giro” semplicemente non lo sai, e anche se lo sai non ti va di andare perche’ se non sei nel “giro” ti senti imbarazzato e tagliato fuori. Questo contribuisce ad aumentare il divario tra chi fa ricerca in un certo settore e il resto del mondo. La capacita’ di parlare con la gente, insieme al suo carisma mediatico erano ad esempio pregi rari di Margherita Hack, ma dopo di lei non vedo molti che abbiano raccolto questa eredita’, ben percepita invece dalla direzione del MUSE.

In secondo luogo c’e’ stata la scelta strategica di Renzo Piano da parte dell’amministrazione locale. Nel post precedente avevo espresso qualche timore a riguardo, temendo che i muri (i vetri, pardon) contassero di piu’ dei contenuti. Vedere pero’ che la gente doveva essere cacciata via per andarsene mi ha tranquillizzata in proposito: la serra tropicale ad esempio, con le piante, la cascata e la gigantesca tartaruga, incuriosiva molto piu’ dentro che fuori. Al contrario, il grosso nome ha attratto curiosi anche tra coloro che di solito non visitano i musei delle scienze. Dopotutto, la scienza non e’ cultura ma l’architettura si, e una volta entrati si e’ in trappola, non ci si puo’ esimere dal guardare l’ittiosauro, la ricostruzione in dimensioni naturali dell’uomo di Neanderthal o il bue sospeso (che non e’ una nuova specie di bovide, e’ un bue su una piattaforma trasparente che sembra essere passato di li’ per caso). Altra lezione quindi: se vuoi avere la fila fuori, occorre un grosso testimonial bravo di suo con le public relations, uno pero’ la cui disciplina si scrive sul quaderno a righe e non sul quaderno a quadretti.

La terza lezione, forse la piu’ importante, e’ pero’ il linguaggio adottato dal MUSE e il messaggio che intende dare. In Italia ci sono meravigliosi musei di storia Naturale, solo quello di Torino ospita 10.000.000 (dieci milioni!) di reperti, cosi’ come quelli di Genova e di Milano. Solo, parlano un linguaggio che intimorisce un po’, lunghe file di animali che ti occhieggiano da dietro vetrine o da diorami che spiegano la biodiversita’, l’ecologia e l’evoluzione. Al MUSE il messaggio e’ semplificato, i fili conduttori sono piu’ tenui e il pubblico puo’ toccare i reperti, come il lupo che si incrocia in un corridoio o l’orso che sta li’ coperto di bambini che lo abbracciano come se fosse un pelouche. Cio’ e’ molto male per il reperto tassidermizzato, ma molto bene per abbattere le barriere, io per prima non ho saputo resistere all’idea di accarezzare l’orso. Fondamentalmente, dei Tweet di scienza, messaggi brevi, come l’ecosistema di un acquario, o la similitudine tra tecnologie d’avanguardia e adattamenti animali, in uno spazio grande come una cattedrale per celebrarli. A fronte di risposte semplici, le domande affrontate sono complesse, come da dove veniamo, dove andiamo e cosa facciamo per andare lungo la nostra strada. Dato che le chiavi di lettura a queste domande sono molteplici, ci si puo’ fermare al MUSE o continuare a investigare, magari visitando altri musei o cominciando a leggere.

Dinosauro piumato a caccia di bambini

Dinosauro piumato a caccia di bambini

Adesso tocca solo incrociare le dita e sperare per il Museo di Trento e per la cultura scientifica italiana che la curiosita’ di questo week end possa trasformarsi, nel tempo, in qualcosa di solido e duraturo.

July 21, 2013

La scienza e’ fatta, facciamo gli scienziati

Nei momenti di pessimismo mi capita di immaginare il buon vecchio Savonarola con la faccia di Arnold Schwartzenegger che dice ghignando: “I’ll be back”. Cilicio, saio e rosario in primo piano su uno sfondo di libri, alambicchi e OGM che bruciano in piazza, circondati da animalisti vegan, lebbrosi, appestati e malati di malattie neurodegenerative che aspettano il miracolo Stamina come ricompensa ad aver rinunciato al raziocinio. La puzza di bruciato e’ piu’ forte quando leggo post come questo di Marco Cattaneo o questo di Daniela Ovadia.

Poi mi riprendo e mi racconto che l’antipatia e il sospetto nei confronti della ricerca scientifica non sono fenomeni solo italiani, la new age e’ nata negli USA, quasi tutte le religioni sono antievoluzioniste, in UK il principe Carlo fa costruire ospedali omeopatici con fondi pubblici, ma mal comune fa mezzo autodafe’, e torno a deprimermi.

Non so davvero se sia colpa di qualcuno, se gli scienziati siano stati incapaci di comunicare e ispirare, o se sia una normale svolta dei tempi, una crisi mistica da inizio millennio che si ripete con ciclicita’ impressionante, per la terza volta da quando scriviamo la storia. Non so neanche se il rogo dei libri e il ghigno di Savonarola siano evitabili.

La situazione e’ seria, ma per fortuna ancora non disperata. Qualcuno che ha voglia di fare, parlare e scrivere di scienza e’ rimasto, cosi’ come chi ha voglia di saperne di piu’. Per tutti i volontari di queste Termopili della conoscenza, forse -e sottolineo forse- c’e’ addirittura un nuovo baluardo sotto cui riunirsi. “In hoc signo vinces”, ho sognato, ma non era una croce, bensi’ un museo della Scienza.

Un posto dove la gente normale dovrebbe essere invitata a capire e riflettere, discutere e pensare al mondo che la circonda, e dove i ricercatori possano trovare un punto di riferimento per farsi coraggio e andare avanti. Solo, non so ancora se questo e’ solo un sogno perche’ la battaglia di Ponte Milvio non e’ ancora avvenuta.

Comincera’ sabato 27 Luglio 2013 con l’inaugurazione del nuovo Museo della Scienza di Trento, uno sforzo enorme sia dal punto di vista dell’investimento di risorse sia dal punto di vista dell’allestimento e delle aspettative, soprattutto dopo il rogo doloso del Museo della Scienza di Napoli . Ho avuto la fortuna di essere invitata all’inaugurazione, e potro’ vedere con i miei occhi se davanti a me si stagliera’ un baluardo della conoscenza o una speculazione edilizia.

Il museo e’ costato cifre pazzesche per gli standard italiani. Quello che io vorrei e’ che una Provincia illuminata che riesce a raccogliere simili cifre e le investe in una struttura museale, quindi un mezzo didattico-educativo e di memoria storica della cultura scientifica, ottima cosa, continui a investire danaro per la scienza anche in futuro, magari anche per la ricerca e la salvaguardia dell’ambiente.

Quello che vorrei e’ che il pubblico che visitera’ il museo ne esca con la rafforzata convinzione che la scienza non e’ un’opinione che puo’ essere cambiata dalla politica, dalla tv o dalla stampa. Che l’evoluzione non e’ un’ipotesi, ma un fatto come la gravita’ o il tramonto del sole. Che la biodiversita’ e’ un bene inalienabile e che bisogna fare di tutto per non distruggerla. Che i cambiamenti climatici non sono una favola della buonanotte messa in giro da perfide multinazionali, scienziati drogati o ingenui di passaggio ma un fatto reale con cui fare i conti. Che i terremoti non sono prevedibili da agenzie di scommesse. Vorrei che portasse i visitatori ad aprire gli occhi su com’e’ fatto e come funziona tanto il mondo che ci circonda quanto la scienza in se’ sotto tutti i suoi aspetti, un processo lento, metodico, ripetibile e falsificabile dalle teorie che verranno, perche’ il dubbio deve essere sempre il primo motore immobile.

Vorrei anche che non diventi un orticello privato a dimensione regionale ma che si ponga come uno standard italiano da seguire, e che diventi un centro di cooperazione internazionale, ma soprattutto nazionale: visto che una realta’ del genere e’ semplicemente impensabile in molte zone d’Italia, la collaborazione non puo’ che essere di beneficio per l’insostenibile leggerezza della raffazzonata comunita’ scientifica italiana. Vorrei ad esempio che diventi un aggregatore per aiutare gli scienziati ad avere una voce quando i parlamentari fanno scempio della conoscenza in nome dell’emotivita’ irrazionale.

Vorrei infine che possa diventare un tramite tra chi fa ricerca e chi non si occupa di scienza, o addirittura e’ scettico o diffidente nei confronti della medesima e pensa che gli OGM ci uccideranno nel sonno, che i vaccini fanno diventare gay, che le medicine fanno male e bisogna curarsi col reiki e che la biodiversita’ e’ una buona cosa, ma solo sino a quando non la si ritrova nell’insalata o sotto il divano. Vedere e toccare con mano potrebbe rivelarsi una rivelazione sulla via di Damasco o almeno su quella di Bolzano, per queste persone.

Non so ancora ovviamente cosa trovero’, e come si sviluppera’ il museo, ma sono molto curiosa. Parto con un intero bagaglio di speranze, ma anche con dei timori personali, e spero di sbagliarmi. Uno di questi timori e’ che si dia troppo spazio all’architettura e troppo poco alla scienza. L’edificio e’ indubbiamente costruito da un Architetto Famoso, ma quello che a me veramente importa e’ cosa c’e’ dentro, come e’ stato allestito il contenuto e che messaggio riceveranno i visitatori. Se i contenuti sono funzione dell’involucro o viceversa e’ un punto cruciale per capire cosa succedera’ a Ponte Milvio. Se i turisti giapponesi fotograferanno l’edificio o i dinosauri dentro l’edificio e’ il nodo su cui si dipanera’ la matassa negli anni a venire. D’altro canto, se il nome dell’Architetto Famoso servira’ ad attirare curiosi che altrimenti non si sarebbero mai avvicinati a un museo delle scienze, allora sara’ stata la scelta giusta.

Ho visto qualche foto di dinosauri e ornitorinchi e non vedo l’ora di giocare con una stampante in 3D ma, sebbene notevoli di per se’, non mi hanno detto molto sulle mie grandi aspettative o sui miei timori. Com’e’ sempre doveroso per la scienza e’ necessario andare, vedere, toccare e misurare.

Sospendo quindi giudizio e aspettative e vi rimando alla prossima settimana, sperando di non incontrare Savonarola in aereo. Sono quasi certa’ pero’ che tornero’ con un sacco di spunti per scrivere questo blog. Stay tuned.

June 30, 2013

Super Shrimp: il gamberetto coi superpoteri (Stomatopodi)

Cos’e’ un animale dalla possenza del leone, la velocita’ del ghepardo, la forza dell’orso, la ferocia del ghiottone, l’astuzia della donnola e il mantello variegato del ghepardo nebuloso? Semplice… e’ un animale che non esiste, l’idealizzazione delle virtu’ dei carnivori scelte tra le 245 specie esistenti.

Ultimamente girano sul web elegie di quella che sarebbe la versione crostacea di un incrocio tra Godzilla e Mazinga, il super-mega-gamberetto spaziale che se ne frega di Superman, il mantis-shrimp, lo stomatopode dai superpoteri. Qui potete avere un esempio carino, ma il tenore dei testi e’ lo stesso dappertutto: il super-gamberetto vede i colori con 16 fotorecettori anziche’ i nostri tre, rompe a cazzotti i vetri degli acquari, e’ piu’ veloce di un proiettile, cavita l’acqua ed e’ supercolorato e letale. Perfetto come supercattivo dei cartoni animati.

La verita’, ovviamente, e’ molto, molto meglio di cosi’, quindi continuate a leggere.

Innanzi tutto bisogna dire che IL gamberetto e’ in realta’ un intero Ordine di creature (Stomatopoda), costituito da oltre 300 specie, quindi chiaramente quando si sommano in un unico animale chimerico tutte le qualita’ ecco che ne vien facilmente fuori Godzinga-shrimp.

Tutti gli stomatopodi sono crostacei predatori, quasi tutti sono marini tranne alcuni che vivono in acque salmastre e quasi tutti vivono al fondo di acque basse, tranne quelli che vivono in acque profonde, come avrebbe detto Ms de Lapalisse. Inoltre, quasi tutti preferiscono acque relativamente calde.

Canocchia pavone. Foto chicagonow.com

Canocchia pavone. Foto chicagonow.com

Lo stomatopode piu’ famoso e’ indubbiamente Odontodactylus scyllarus, la canocchia pavone, uno stomatopode di barriera corallina australiana molto apprezzato dagli acquariofili per i suoi colori brillanti, ma meno per le sue dimensioni grandi (sino a 18 cm) e per la sua voracita’.

Lo stomatopode piu’ apprezzato da chi scrive, invece, e’ una delle nove specie che vivono nel Mediterraneo, la piu’ comune, Squilla mantis. L’interazione piu’ frequente tra chi scrive questo blog e questo straordinario crostaceo dai superpoteri e’ la seguente: in una casseruola aggiungere qualche cucchiaio di olio di oliva, uno spicchio d’aglio, della salsa di pomodoro e una presa di sale. Quando il tutto e’ in ebollizione aggiungere le canocchie, o cicale di mare, o Squilla mantis, far cuocere 10-15 minuti e con il sugo ricavato condire le linguine. L’operazione andrebbe compiuta con le bestie vive e scalcianti, ma mi disturba l’idea che mi facciano cavitare il sugo, quindi o morte o niente. Non avendo provato nessun altra specie di stomatopode non saprei dire se Squilla mantis sia effettivamente la migliore, so che una specie giapponese e’ usata per il sushi, ma sicuramente il sapore e’ una qualita’ che apprezzo moltissimo in queste super-creature.

Squilla mantis. Foto: Vladim, naturamediterraneo.com

Squilla mantis. Foto: Vladim, naturamediterraneo.com

Per il resto la nostra canocchia mediterranea e’ un po’ sfigata rispetto alle cugine di barriera corallina, ha solo sei fotorecettori invece che 16, non e’ supercolorata, non e’ bioluminescente, non e’ fluorescente e non rompe neanche i vetri con un colpo di karate. Ma io quella roba dai colori psichedelici non mi azzarderei a mangiarla, potrebbe star segnalando che oltre al resto e’ anche velenosa, considerando le ghiando le maxillari sviluppate.

Superpoteri di cui nessuno parla. Per il resto, anche Squilla mantis ha le caratteristiche uniche e improbabili degli altri membri del suo ordine: oltre ai due occhi peduncolati di una complessita’ tanto inspiegata quanto impressionante c’e’ un terzo occhio naupliare, semplice, quindi stiamo parlando di creature a tre occhi di cui due coi superpoteri; due peni, chitinosi e articolati, che non guastano, se sei SuperShrimp; le branchie addominali, una caratteristica insolita tra i crostacei e condivisa solo con gli isopodi: polmoni tra i piedi, insomma. Un cuore che percorre tutta la lunghezza del corpo dell’animale (Superman, con due cuori toracici, e’ solo un dilettante) parallelamente a un immenso intestino (proporzionato alla voracita’ della bestia) e al cordone nervoso, ventrale come in tutti gli invertebrati (noi vertebrati, con la corda nervosa dorsale e l’apparato digerente ventrale siamo capovolti rispetto al piano corporeo “normale” delle altre bestie). Inoltre, alcune specie sono monogame e le coppie passano tutta la vita insieme nella stessa tana: questi animali hanno una struttura sociale molto complessa, e sono anche capaci di vocalizzazioni. Infine, tutte le canocchie hanno delle bizzarre antenne triramate, unico esempio tra i crostacei, che portano organi olfattivi molto sviluppati per individuare le prede a distanza ravvicinata: un naso sulle antenne.

Diamo ora un’occhiata alle caratteristiche piu’ famose di questi crostacei.

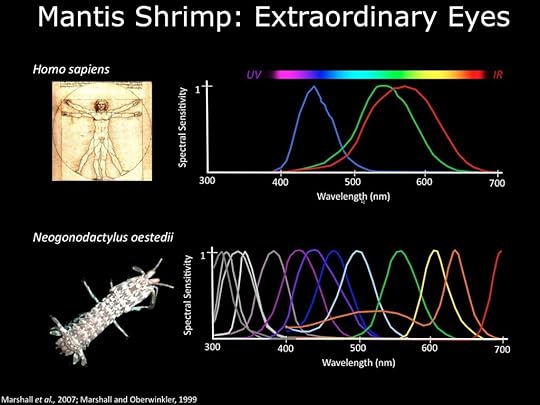

La supervista. Come quelli degli insetti, anche gli occhi degli stomatopodi sono composti, ovvero sono formati da migliaia di ommatidi, di cellette, che formeranno l’occhio, piu’ o meno allo stesso modo in cui il centro di una margherita e’ composto da centinaia di minuscoli fiorellini. Inoltre sono posti su peduncoli per poter essere mossi in tutte le direzioni e sono capaci di movimenti indipendenti, come gli occhi di un camaleonte. Fino a qui, niente di nuovo sotto lo spettro solare. Adesso pero’ viene il bello. Ogni occhio e’ suddiviso in tre porzioni, e ogni porzione ha un punto focale, quella che chiameremmo pupilla se si trattasse di un occhio semplice. L’avere due occhi frontali permette a noi umani la visione tridimensionale, poiche’ i due occhi vedono un’immagine leggermente sfalsata che viene comparata nel cervello: sapendo quanto distano i due occhi e comparando quanto sono sfalsate le due immagini, il cervello triangola e calcola la distanza del punto osservato. Nelle Squilla ogni occhio focalizza tre immagini leggermente diverse e quindi ciascun occhio e’ in grado di avere una visione tridimensionale indipendente dall’altro, per cui gli stomatopodi, quasi unici nel regno animale, non hanno bisogno che i due occhi puntino entrambi nella stessa direzione per sapere quanto e’ distante una preda.

Occhi di canocchia pavone. Foto: jewelsmadeofneurons

Tutto cio’ richiede parecchia elaborazione da parte del cervello, ma i gamberetti hanno un cervello piccolo. Anche noi umani siamo superdotati, avendo un cervello grande, e abbiamo delegato a quest’organo parte della nostra capacita’ visiva per cui ci basta una visione tricromatica. In pratica nella retina abbiamo delle cellule, i coni, che contengono un pigmento visivo chiamato opsina che ha un picco di sensibilita’ o blu, o rosso o verde. Abbiamo anche un quarto tipo di opsina su cellule chiamate bastoncelli che ci consente di vedere con poca luce. Le informazioni portate al cervello dalle tre opsine colorate e dalla rodopsina dei bastoncelli vengono integrate nel cervello. Dal segnale ricevuto il cervellone elabora, elabora, elabora e ci dice infine che quell’oggetto e’ color carta da zucchero con sfumature amaranto, zafferano e verde petrolio, e questo ce lo dice indipendentemente dall’intensita’ luminosa, di cui tiene conto come caratteristica di default.

Le canocchie in confronto hanno un Commodore 64, e tutta l’elaborazione visiva deve avvenire nelle periferiche prima di arrivare al cervello, perche’ una volta che l’input e’ arrivato li’ non puo’ piu’ essere integrato. Anziche’ quindi confrontare il segnale di quattro opsine e rielabolarlo, in alcune specie di canocchie l’input e’ dato da ben sedici opsine (ma solo 6 nella povera Squilla mantis, anche se e’ saporita lo stesso, praticamente vede i colori rispetto ad altre specie come un cane li vede rispetto a noi). Una cellula della retina di canocchia contiene non una opsina, ma anche sei tipi diversi, e ogni opsina e’ specializzata a cogliere una banda ristretta dello spettro cromatico per cui non ci saranno solo opsine con picchi blu rosso e verde, ma anche arancio, giallo, untravioletto, infrarosso etc. Alla fine la gamma di onde dello spettro solare percepite e’ maggiore rispetto a noi, ma a parte UV e infrarosso non e’ che vedono piu’ colori, li elaborano a monte anziche’ a valle. Probabilmente li vedono piu’ vividi e brillanti per via delle sovrapposizioni dei picchi delle opsine, ma non e’ neanche detto perche’ quella parte dipende dall’integrazione del cervello, che come abbiamo visto dispone di poca RAM.

Foto: arthropoda.wordpress.com

Foto: arthropoda.wordpress.com

La parte centrale di ciascun occhio di alcune famiglie di canocchie (Gonodactyloidea e Lysiosquilloidea) e’ composta da sei file di ommatidi e ciascuna fila ha specializzazioni per l’analisi di determinate caratteristiche luminose. Le cellule visive delle prime quattro file dall’alto sono organizzate in modo tale che la luce le attraversa in sequenza. In questo modo la luce si modifica via via che viene assorbita dalle varie opsine. Ogni strato di cellule ha un suo particolare pigmento fotosensibile, un filtro per la luce o entrambi, per un totale di sette diverse opsine. Oltre tutti i livelli c’e’ un ottavo pigmento sensibile all’ultravioletto. Questo produce una modulazione finissima della sensibilita’ sia a certe lunghezze d’onda, sia in risposta all’intensita’ luminosa man mano che gli animali dalla superficie si stabiliscono in profondita’. I filtri infatti tagliano via certe lunghezze d’onda che renderebbero l’immagine meno nitida dove c’e’ poca luce. Lo stesso principio di tagliare via lunghezze d’onda per vedere un’immagine piu’ nitida lo applicano ad esempio i ciclisti che portano lenti da sole gialle.

La quinta e la sesta fila di ommatidi contengono invece pigmenti specializzati a vedere la luce polarizzata, sia lineare che circolare. Non vi annoiero’ con la fisica della luce polarizzata, in breve i fotoni anziche’ muoversi in tutte le direzioni come una folla si muovono in file come soldatini, o a spirale che gira verso destra o verso sinistra. Sappiate comunque che l’acqua polarizza la luce, quindi avere evoluto degli occhiali da sole polaroid per vedere meglio e’ una figata evolutiva che nessun altro animale e’ riuscito a eguagliare: le canocchie sono gli unici animali noti capaci di vedere la luce polarizzata circolare.

Dopo tanta meraviglia evolutiva, rimane la domanda cruciale: che se ne fanno questi crostacei di occhi cosi’ raffinati? Gli stomatopodi sono l’unico ordine di crostacei esclusivamente predatore ed esclusivamente cacciatore in modo attivo, non si nutrono mai di resti di altri animali come fanno ad esempio i granchi. In piu’ sono una specie sociale. Quindi, oltre a dover distinguere bene le prede colorate della barriera corallina, devono anche poter comunicare coi conspecifici cose tipo il proprio stato di salute, se si cerca un partner, o se si sta per fare la muta e non si desidera essere disturbati, o se quel buco e’ gia’ occupato. Come le seppie insegnano, i colori sono un’ottima forma di comunicazione intra ed interspecifica, soprattutto per animali di acque poco profonde. La luce polarizzata circolare, in particolare, dato che nessun altro animale puo’ percepirla, fornirebbe un linguaggio segreto a questi animali, soprattutto in fase di corteggiamento, secondo uno studio recente: la cuticola di varie parti del corpo polarizza la luce usando appositi pigmenti colorati, blu, arancio e/o colori fluorescenti, e il segnale puo’ essere percepito solo dai conspecifici.

Il colpo segreto della scuola di Okuto. L’altra caratteristica tra il mito e la leggenda delle canocchie e’ la capacita’ di sferrare colpi micidiali piu’ veloci dei proiettili e che rompono i vetri degli acquari. Questi animali hanno otto paia di zampe. Il secondo paio e’ modificato in modo da formare una “chela rapitrice” (la parola rapitrice viene dall’Enciclopedia Treccani, declino ogni responsabilita’ di bruttezza semiotica). In realta’ ci sono, a seconda della famiglia, almeno tre diversi tipi di chela per altrettanti stili di caccia. Ci sono gli arpionatori, che pinzano i pesci di passaggio al volo tendendo imboscate, gli smembratori, che mangiano bivalvi e altri crostacei distruggendone il carapace e i primitivi, che hanno una chela indifferenziata che puo’ sia colpire che arpionare. Il “SuperShrimp” chimerico appartiene sempre alla seconda categoria, in quanto e’ quella che produce il colpo piu’ potente. La chela, spinosa negli arpionatori come la nostra Squilla mantis, o a forma di martello negli smembratori come la canocchia pavone Odontodactylus scyllarus e’ ripiegata come un coltello a serramanico. Aprendosi di scatto con un meccanismo a molla fornisce abbastanza energia da rompere i gusci di prede dure come le vongole. Il nome di “locuste di mare” o di “gambero-mantide” dato dagli anglosassoni a questi animali deriva proprio dalla forma della chela, che ricorda la zampa della mantide religiosa.

Il colpo di uno smembratore dura millisecondi e raggiunge la velocita’ massima di 20 m/s (72 km/h) (13.4 in media) e colpisce con una forza massima sino a 1000 N (308N in media). Un proiettile viaggia a una velocita’ minima di 120 m/s in su (dipende dal propellente e dal tipo di arma), quindi non e’ vero che il SuperShrimp colpisce piu’ veloce di un proiettile, sicuramente non di un calibro .22 (come leggenda vuole) che viaggia intorno ai 370 m/s. La velocita’ raggiunta e’ pero’ comparabile a quella di un calciatore che calcia una punizione, che non e’ male, in un animale di poche decine di grammi. Un proiettile da 50 grammi che viaggia a 120 m/s e colpisce un muro penetrandovi per 25 cm (un muro fragile…) produce una forza pari a 1440 N. Anche la forza del colpo del gamberetto e’ quindi sovrastimata. La velocita’ del colpo dei fiocinatori e’ di 1-7 m/s. non male considerando che 7 m/s sono 25 km/h, ma sicuramente non siamo davanti all’animale piu’ veloce e ha non il colpo piu’ letale del regno animale: un ghepardo corre a 120 km/h e oserei pensare che il calcio di uno struzzo produca una potenza maggiore, ma ho esaurito la mia voglia di fare calcoli di fisica per questa settimana. A questo punto escludo che una canocchia possa rompere i vetri di un acquario marino, che sono progettati per resistere a pressioni molto alte.

Cio’ che tuttavia e’ incredibile e’ che il colpo e’ dato con una forza tale da produrre cavitazione. La cavitazione e’ la formazione improvvisa di bollicine di vuoto all’interno di un liquido come conseguenza di un cambiamento di pressione. Quando le bollicine collassano producono un’onda di shock che produce suono, luce e calore, quindi il colpo segreto della canocchia che rompe il guscio di una vongola e’ accompagnato da un flash luminoso e rumoroso, anche in questo caso una caratteristica unica nel regno animale.

La vita segreta delle canocchie. Esaurita l’analisi dei superpoteri, si intuisce un po’ meglio come mai queste creature non abbiano conquistato il mondo. Uno sguardo alla loro etologia chiarisce il concetto ancora meglio. Gli stomatopodi sono creature elusive che tendono a passare tutta la vita nei loro buchi, da soli o in compagnia del partner a cui restano fedeli piu’ o meno a vita. Le madri si prendono in genere cura delle uova in modo amorevole sino a che le larve non si disperdono nel plankton. I fiocinatori tendono a vivere sotto la sabbia e a catturare pesci, i martellatori vinono in buchi nelle rocce da cui escono alla ricerca attiva di animali dal guscio duro da martellare, tipo granchi o bivalvi.

Sebbene noi sappiamo ancora pochissimo di questi animali cosi’ unici, tra loro le interazioni sono molteplici. Innanzi tutti i maschi producono un suono basso facendo vibrare dei muscoli appositi sotto il carapace, che durano un paio di secondi. Non e’ chiaro a cosa servano, ne’ se le loro compagne sono in grado di rispondere, ma sembra che individui che vivono in tane vicine facciano dei simpatici coretti, soprattutto al tramonto, e che siano le bestie piu’ rumorose del bentos: il nome di cicale di mare non poteva essere piu’ adatto, anche se e’ casuale! La frequenza e’ specie specifica, ma non si sa se i rumori prodotti dall’uomo possano sconvolgere l’etologia delle canocchie come succede ai cetacei.

Quando due individui si incontrano possono cominciare un combattimento rituale, pericoloso per via della forza delle loro chele, ma che raramente finisce in incidenti perche’ in caso di emergenza si girano pancia su come i cani mostrando il robusto telson, la parte centrale della coda, per difendersi. I recettori chimici nelle antenne sono responsabili del riconoscimento individuale, come accade agli scarafaggi. Il meccanismo di riconoscimento individuale pare sia una conseguenza della monogamia della specie, ma non e’ precisissimo. Sembra che possa capitare che in alcune specie che “terzi incomodi” si insinuino nelle tane e vengano confusi col partner. La storia mi ricorda di Uter Pendragon quando mise incinta Igraine, la madre di Re Artu’, convinta di stare facendo sesso col marito grazie a un incantesimo di mago Merlino: anche a lei i meccanismi di riconoscimento individuale facevano un po’ cilecca. Comunque sia le canocchie riconoscono, pare, i vicini di tana, e anche le canocchie che li hanno sconfitti in precedenza, oltre al loro partner.Non ci sono molti invertebrati capaci di tanto.

Gli scienziati hanno cominciato a rivolgere la loro attenzione verso questi animali solo in tempi recenti, e ogni giorno sembra se ne scopra una nuova su di loro. non ci resta che continuare a guardare e vedere come altro saranno capaci di stupirci.

May 27, 2013

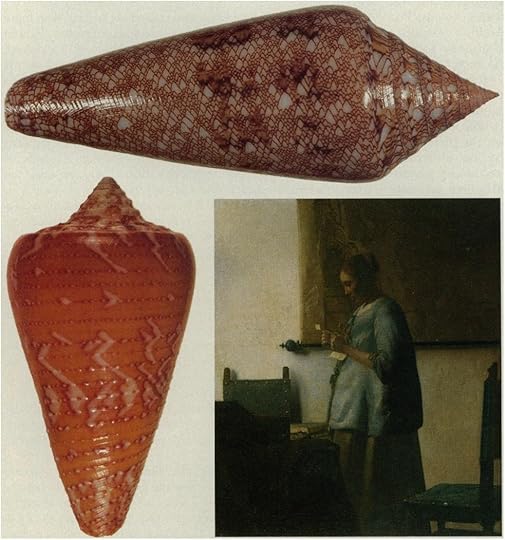

Molluschi, veleni e pittori fiamminghi: i Conus

Una conchiglia velenosa? Perche’? Le conchiglie dovrebbero essere esempi di grazia, bellezza e geometria e non dovrebbero andarsene in giro avvelenando la gente. Tutto sommato, sono parenti delle chiocciole dei giardini, docili e vegetariane, perche’ mai dovrebbero essere uno degli animali piu’ velenosi del mondo? Per giunta, una conchiglia carnivora, il cui veleno e’ sufficiente a uccidere un uomo, preferibilmente un collezionista di conchiglie, un esperto di geometria computazionale o un programmatore di Mathematica.

Tutti i gasteropodi marini del genere Conus sono in realta’ predatori e avvelenano le loro prede esattamente come farebbe un ragno. Il sistema e’ cosi’ efficiente che le numerose specie esistenti, circa 500, sono diffuse in tutto il mondo lungo la fascia tropicale, con una specie presente anche nel Mediterraneo, Conus mediterraneus.

Conus mediterraneus, ritrovato spiaggiato. L’azione delle onde ha parzialmente cancellato il disegno sulla conchiglia.

Conus mediterraneus, ritrovato spiaggiato. L’azione delle onde ha parzialmente cancellato il disegno sulla conchiglia.

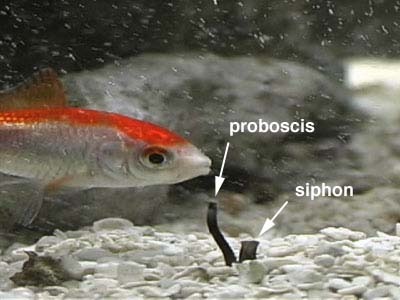

Le uniche parti visibili fuori della conchiglia di un Cono sono il piede, su cui questi attivissimi e veloci predatori si spostano, il sifone e la proboscide, un tubo terminante nella bocca con su i due pedicelli per gli occhi, usato per scandagliare l’ambiente circostante alla ricerca di cibo.

Nei Coni la lingua, che nei gasteropodi e’ detta radula perche’ ha l’aspetto di una raspa con cui grattano via particelle di cibo, e’ modificata in modo da diventare un’arma mortale: i dentini che formerebbero la raspa sono alterati in modo da diventare stiletti appuntiti e cavi, uncinati alla punta come un arpione. Questi denti-arpione sono conservati in un sacco dietro la bocca dell’animale (quel che resta della radula) ma in ogni momento il cono ha uno stiletto carico in canna, connesso con la ghiandola del veleno e pronto a far fuoco. Quando la preda e’ a tiro la proboscide si estroflette fulminea e l’arpione viene “sparato” attraverso la proboscide, che fa da canna del fucile, nel corpo della vittima, rimanendo connesso con il cono tramite un sottile cordone di tessuto in cui passa il dotto della ghiandola velenifera.

A) Schema di un conus; B) Stiletto C) Arpione. a) radula b) ghiandola del veleno c) faringe d) proboscide e) sifone f) peduncoli oculari. Fonte: molluscs.at/gastropoda

Dalla ghiandola velenifera viene pompata allora nella ferita della preda ad alta pressione una secrezione paralizzante che uccide in breve tempo grandi vermi, altri gasteropodi, pesci o incidentalmente umani. Dal momento che i coni non dispongono piu’ della radula per triturare il cibo, la preda viene inghiottita intera.

Il nostro unico cono mediterraneo, a dire la verita’, e’ una bella conchiglia piccina assolutamente innocua, si nutre di prede piccole e lo stiletto non ce la fa a bucare la pelle umana. I grandi coni indopacifici invece, come il Conus geographicus o il Conus textile, contengono un incredibile cocktail di tossine.

Tutte le tossine dei coni sono neurotossine che agiscono sulla trasmissione del segnale nervoso. A seconda della specie e della preda il cocktail contiene un numero diverso di neurotossine che possono agire in modo differente, ma tutte hanno la funzione di paralizzare la preda, un passo necessario per inghiottirla viva.

Per capire come funzionano le conotossine e perche’ sono cosi’ micidiali e’ necessario sapere come funziona la trasmissione dell’impulso nervoso. Per farla breve ed evitare spiegoni il succo e’ che dentro i neuroni si accumulano cariche elettriche negative, al di fuori invece cariche elettriche positive (non proprio, e’ piu’ complesso, ma cosi’ grosso modo rende l’idea). L’impulso nervoso consiste nell’inversione momentanea delle cariche elettriche. Gli atomi elettricamente carichi (ioni) entrano ed escono dai neuroni per trasmettere l’impulso attraverso dei buchetti chiamati canali e ogni canale e’ specializzato a far passare solo un tipo di ione, ad esempio ci sono i canali del sodio, quelli del potassio, quelli del calcio. Diversi tipi di conotossina presenti nel cocktail bloccano diversi tipi di canali, per cui non c’e’ scampo in quanto non si puo’ evolvere resistenza a tutto. Ad esempio, l’insetticida DDT blocca uno di questi canali ma dai e dai alla fine alcune zanzare hanno evoluto un canale che non si fa bloccare dal DDT. Quando pero’ tutti i diversi canali sono bloccati simultaneamente, come nel caso dei coni, la situazione si fa grigia.

Trasmissione dell’impulso nervoso. I canali ionici non sono raffigurati. Fonte

Le principali famiglie di conotossine si chiamano alfa, delta, kappa, mu e omega, ma ce ne sono molte altre piu’ o meno letali, e di molte non si conosce ancora il meccanismo di azione. Alfa blocca i recettori nicotinici, quelli che gli animalisti che hanno fatto l’incursione nei laboratori dell’universita’ di Milano pensano abbiano a che fare con le sigarette, che tanto tutti sanno che fanno male, inutile sperimentare sui topi (in realta’ blocca una molecola che modula la trasmissione dell’impulso elettrico di cui si accennava sopra). Delta blocca i canali del sodio dei neuroni, kappa quelli del potassio, mu quelli del sodio ma nei muscoli (giusto per andare sul sicuro con la paralisi). Omega e’ il piu’ interessante di tutti perche’ blocca un particolare tipo di canali del calcio responsabile della trasmissione del dolore.