Lisa Signorile's Blog, page 4

January 19, 2020

La vita che verrà

Il professor Ga era preoccupato. Era stato invitato a tenere una lectio magistralis sull'estinzione di massa attualmente in corso e su quelle dei tempi passati. Da bravo divulgatore, sapeva però che non è un argomento che si può trattare con leggerezza: alla fine tutti vanno via depressi, ma pronti a ricominciare la vita come se niente fosse il giorno dopo.

"Certo", pensava, "dopo sei estinzioni di massa oramai sappiamo che la vita riparte ogni volta, con forme sempre bellissime e sempre diverse rispetto alle precedenti, ma il pubblico è preoccupato per se stesso, la domanda che fa è sempre la medesima, 'che ne sarà di noi?'. Cosa rispondere loro senza sembrare un profeta di sventura?".

Grattandosi la testa col terzo paio di appendici, come faceva sempre nei momenti di grande stress, decise allora di vincere la sua naturale riservatezza e provare a parlarne col suo collega e amico Mes, il paleontologo. Un breve scambio di messaggi e l'appuntamento era li, pianificato per quella sera davanti a un bicchierino di frem e a un piatto di oomiceti ruspanti fritti.

Tornando a casa per prepararsi per la serata e dar da mangiare ai suoi due tetraboli, Ga continuava a riflettere. "Sei estinzioni di massa, ma la vita intelligente, come oggi la conosciamo, è comparsa solo l'ultima volta, mai prima. Cosa c'è di unico nel set di organismi e di contingenze che ha permesso lo sviluppo di forme di vita come noi, così complesse e così pericolose? Possibile che nessun organismo prima abbia mai imboccato la strada evolutiva di un sistema che permetta di non usare la forza bruta ma il pensiero logico? Che poi, cos'è il pensiero logico? Sarà la capacità di guardare più avanti di ogni singola azione compiuta?" Mentre era assorto in questi pensieri, Ga aveva aperto la porta di casa, ed era stato accolto dallo yappare festante dei tetraboli che scivolavano verso di lui per dargli il benvenuto. Esprimendo la gioia di vederli con le emissioni chimiche dei quarti segmenti laterali, Ga sentì un piccolo rimorso nell'aver organizzato la serata fuori: rimanere a casa con la compagnia di qualcosa da leggere accarezzando il pelo setoso dei tetraboli rimaneva comunque per lui il modo migliore di passare una serata, al di fuori dei periodi nuziali. L'unica consolazione sarebbe stata dar da mangiare ai suoi pet subito prima di uscire, in modo da evitare di sentire l'odore disgustoso della loro cena a base di "frutta", ovvero l'organo riproduttivo di un antichissimo tipo di piante chiamate "Angiosperme", oramai quasi estinte tranne un centinaio di specie, di cui una decina ancora relativamente comuni.

Per via del peso della lunga giornata di lavoro, mentre mutava la livrea per la serata Ga si assopì, svegliandosi solo grazie al tocco gentile di un'appendice cefalica di Zjin, la tetrabola, che gli ricordava offesa che l'ora di cena era passata da un po'. "Questa non ci voleva, arriverò tardi!", pensò Ga, mentre correva trafelato verso il luogo dell'appuntamento, naturalmente dopo una lauta elargizione di frutta ai tetraboli che non avrebbe lasciato digiuni per nulla al mondo. Mes, naturalmente, era già li, ma non sembrava irritato dal ritardo, essendo impegnato a parlare con qualcun altro. "Meglio cosi", pensò Ga, sentendosi un po' meno in colpa, e chiedendosi chi fosse la sconosciuta insieme al paleontologo. Dopo i consueti contatti con le ghiandole nei tentacoli delle seconde appendici sinistre e il rituale scambio di frem, Mes gli presentò finalmente la sua accompagnatrice: "lei è Agla, una mia collega in visita da un altro istituto di ricerca, stiamo lavorando a un progetto comune. Agla è un'esperta dell'estinzione del Cenozoico, e ho pensato che la sua esperienza potesse esserti di aiuto".

Il locale, uno dei migliori, con tanto di azienda privata di allevamento degli oomiceti, era pieno, ma Ga aveva prenotato un tavolo in una saletta riservata dove il brusio elettrochimico non avrebbe coperto la conversazione. La prima parte della cena si svolse allegramente, Agla si informava educatamente delle ricerche di Ga e Mes, un po' sotto l'effetto del frem, raccontava ridendo di quando lui e Ga si erano trovati faccia a faccia con uno stormo di Youmi senza sapere cosa fare, un'esperienza che per Ga, all'epoca, era stata terrorizzante, ma ora non lo avrebbe ammesso neanche sotto tortura. Quando l'ottimo cibo e il frem ebbero fatto il loro effetto, Ga si risolse a sollevare la questione che gli stava a cuore: le estinzioni di massa.

"Il problema delle precedenti estinzioni di massa", disse Mes, "è che ne sappiamo veramente poco, ed è quindi difficile utilizzarle per trarre conclusioni su quella attualmente in corso. Quel che possiamo dire per certo è che sono eventi traumatici: il grosso delle specie, sulla Terra, si estingue naturalmente senza bisogno di estinzioni di massa. Certo, pensare che oltre il 99% delle specie vissute oggi sia estinto a me fa girare la testa più del frem, più che pensare alla manciata di specie che hanno avuto la sfortuna di vivere durante i grandi eventi catastrofici. Chissà cosa ci siamo persi, la serie dei fossili non sarà mai completa!

"Già, anche perché noi cominciamo a contarle da dopo l'esplosione del Cambriano", aggiunse Ga, "ma delle precedenti sappiamo veramente poco. Per esempio, il cosiddetto "grande evento di ossigenazione", 2500 milioni di anni fa, quando è cominciata la fotosintesi pompando ossigeno nell'atmosfera, ha cambiato un sacco di cose, e certamente causato l'estinzione di tantissimi organismi. Anche l'esplosione del Cambriano, del resto, è tale perché è la conseguenza di un evento di estinzione che ha consentito la speciazione dei superstiti. Il problema principale è che all'inizio della vita sul pianeta l'evoluzione "sperimentava", i piani corporei erano molto diversi, c'erano arti biramati che non ci sono più, simmetrie insolite che non ci sono più, e cosi via. Ogni estinzione dà un colpo a questa diversità di strutture. Aumentano le specie, certo, ma diminuisce la complessità del sistema. Pensa alle attuali quattro classi di vertebrati. 285 milioni di anni fa ci siamo persi i dinosauri. 120 milioni di anni fa, con l'estinzione del Cenozoico, ci siamo persi gli anfibi. La risultante è che tutto il gruppo ha perso diversità strutturale".

"Tu menzioni delle date, Ga", interloquì Mes dopo una pausa di riflessione per mandare giù un altro sorso di frem, "ma quello è l'altro grande problema. Considerando che tutto quello che noi troviamo sono degli strati più o meno spessi con fossili più o meno caratteristici, diventa difficile dire quando si tratta di un lento declino e quando si tratta di un eventi improvvisi. Alcune di queste estinzioni di massa sembrano improvvise, altre impiegano in realtà centinaia di migliaia, se non milioni, di anni, ma tutto viene schiacciato dalla scala dei tempi. La nostra civiltà ha 50.000 anni, un tempo appena sufficiente per lasciare una traccia di sè tra 100 milioni di anni. Capire eventi puntiformi, come la caduta di un meteorite, o uno sconvolgimento climatico improvviso, come l'ultimo, quando 60.000 anni fa è cambiata l'inclinazione dell'asse terrestre, è veramente complesso. Potremmo perderci intere civiltà, schiacciate sotto gli strati di roccia".

"Dubito che sarebbero state civiltà intelligenti però, se sono durate così poco", rispose dubbioso Ga. "Però capisco quello che vuoi dire. L'estinzione tra Ordoviciano e Siluriano, 560 milioni di anni fa, sembra sia durata almeno 4 milioni di anni, a cavallo tra le due ere. Un periodo di tempo molto lungo, 4 milioni di anni. Ok, si estinse l'85% della fauna marina, per un totale di circa 100 famiglie, soprattutto tra brachiopodi e briozoi, senza contare quelli che non ci sono più oggi, come conodonti, trilobiti e graptoliti. Ma se non si sono adattati in 4 milioni di anni ai cambiamenti, per quanto massicci, vuol dire che questo pianeta non era più un posto adatto a loro. Non menzioniamo la cosiddetta estinzione del Devoniano, che in realtà è stato un lungo declino durato 50 milioni di anni, e non un evento puntiforme, per cui non la conto neanche tra le grandi estinzioni, altrimenti saremmo a quota sette. Se ti cade un meteorite in testa, d'altronde, il tempo per adattarti non ce l'hai, e addio dinosauri. Ma oggettivamente questo dei tempi è un bel problema".

Agla, rimasta silente ad ascoltare la conversazione con le grandi pupille rettangolari che le brillavano, decise a questo punto di prendere la parola. Tutto sommato, uno scambio di opinioni con altri due esperti avrebbe potuto giovare anche a lei. "Se alcune volte la scala dei tempi è così lunga da farci chiedere se si tratti effettivamente di una estinzione di massa, a volte è così breve da non permetterci di capire cosa sia successo, per mancanza di fossili. Prendiamo per esempio la grande estinzione del Cenozoico, quella di cui mi occupo. Ipotizziamo un range temporale di estinzione di poche decine di migliaia di anni, circa 120 milioni di anni fa. Dopo l'estinzione dei dinosauri, altri vertebrati avevano approfittato dello spazio lasciato libero, producendo moltissime specie di uccelli e rettili, un po' di mammiferi e qualche anfibio. I mammiferi in particolare erano riusciti a diventare di dimensioni enormi, per quello oggi i nostri piccoli giocano alla gara "T. Rex contro Mastodonte", loro sono sempre molto colpiti dalle dimensioni gigantesche. Il problema, è che non riusciamo a capire cosa sia successo ai mastodonti, alle giraffe, ai rinoceronti e a tutti gli altri. Troppe cose non tornano. Sappiamo che non si è trattato di eruzioni vulcaniche, perché non abbiamo trovato nessuno strato di cenere caratteristico. D'altro canto, abbiamo trovato un universale aumento degli isotopi radioattivi e della CO2, compatibili con delle eruzioni vulcaniche. Un meteorite potrebbe aver portato gli isotopi, e la conseguente morte delle piante potrebbe avere innalzato il livello di CO2, ma non abbiamo trovato nessun cratere compatibile. Inoltre il grande mistero è cosa abbia spostato le specie. Abbiamo per esempio una serie di record fossili di roditori caviomorfi in Sud America, verso la fine del periodo. Poi scompaiono tutti insieme al limite C/S tra Cenozoico e Superneozoico e ricompaiono dall'altro lato dell'Oceano in Eurasia, dove hanno speciato moltissimo. Nel primissimo Superneozoico, subito dopo l'estinzione, le nutrie sono quasi gli unici mammiferi fossili che troviamo, e che hanno speciato nella grande varietà di forme che conosciamo. D'altro canto prima dell'estinzione i camelidi vivevano in Africa ed Asia, ma subito dopo li ritroviamo in Australia, che all'epoca era del tutto isolata dagli altri continenti. Non abbiamo idea di come animali che all'epoca erano grandi siano potuti arrivare in Australia, forse a nuoto, o su zattere di vegetazione galleggiante, e del resto la loro predisposizione all'acqua è testimoniata dai potamelidi, che sono loro discendenti diretti, e da tutte le altre specie acquatiche imparentate dell'Infraneozoico. La sola specie di marsupiale sopravissuta all'estinzione di massa, il wallaby scozzese, che poi ha dato origine ai predatori eurasiatici giganti del Paraneozoico, deriva da una specie Australiana, del resto. Alcuni miei colleghi ipotizzano che a causare l'estinzione furono immensi tornado, tali da spostare la fauna e distruggere la vegetazione, ma secondo me non è compatibile con lo straterello radioattivo diffuso".

"Molto affascinante" disse Ga, nella cui mente cominciavano ad accalcarsi domande. "Ma sono certo che lei ha una ipotesi alternativa, e io sarei davvero curioso di conoscerla, a questo punto".

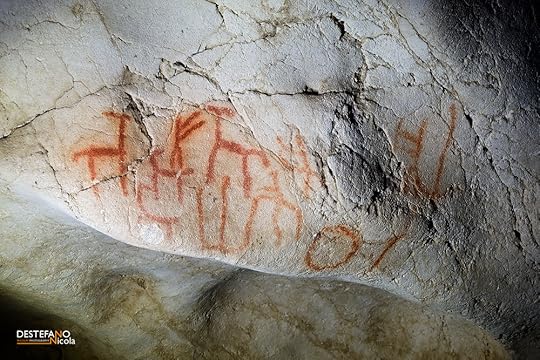

Agla rimase per circa un minuto in silenzio prima di rispondere, continuando a sorseggiare il suo frem. Dal suo sguardo, assorto nel vuoto, si intuiva che la sua mente era a migliaia di chilometri di distanza. Si era fatto tardi, molti avventori erano andati via e il brusio elettrochimico era diminuito, sostituito da una elegante melodia composta dai battiti decapodi ritmici del quartetto sul podio nell'angolo. I camerieri andavano e venivano a ritmo della melodia, prendendo le ultime ordinazioni. Mes ordinò ife dolci e frem tropicale per tutti. Come se avesse preso una subitanea decisione, Agla si alzò dalla tavola senza ulteriori commenti, allontanandosi e ritornando dopo un paio di minuti con la sacca che aveva con sé quando si erano incontrati, e che chiaramente aveva lasciato all'ingresso del locale, come consuetudine imponeva. "Vorrei mostrarvi qualcosa", disse con tono cospiratorio, quasi mormorando. "Si tratta di qualcosa che abbiamo trovato nel nostro ultimo scavo e che ancora non riusciamo a spiegarci. Chiaramente, vi devo pregare di tenere tutto questo riservatissimo. La zona dello scavo è in Eurafricasia nord-occidentale. Come sapete c'era un mare li un tempo, che poi si è chiuso, un mare che era stato a contatto con l'antica Panthalassa che lambiva la Pangea, il Mediterraneo. Lo scavo è lungo quella che riteniamo fosse una zona costiera ai tempi del limite C/S".

Guardandosi intorno per controllare che nessuno si affacciasse alla saletta loro riservata, Agla aprì la sacca e ne estrasse un rettangolo roccioso. Era una roccia sedimentaria, certamente compatibile con una zona costiera, bruna e levigata ai quattro lati esterni per facilitarne il trasporto. Con un movimento esperto, Agla tolse lo strato superiore come se fosse un coperchio, rivelando i fossili che giacevano all'interno: delle depressioni cilindriche perfettamente circolari, di circa 2-3 cm di diametro, tutte uguali, profonde circa un cm. Il lato del cilindro presentava delle scanalature pressochè perfette. Vi erano sette di queste depressioni, disposte in modo irregolare. "Bivalve?", chiese Mes, che non era mai stato ferratissimo nel classificare gasteropodi, men che meno sotto l'azione del frem.

"Nulla che conosciamo", rispose Agla. Nessun organismo marino dell'epoca, tra quelli noti, ha un aspetto simile. Ne abbiamo trovati altri poco lontano. Uno sembrava montato su un cilindro, anch'esso di geometria perfetta, lungo una trentina di cm, e questa cosa cilindrica sembrava quasi fare da tappo. "Un opercolo, quindi?" Azzardò Mes. Le pupille rettangolari di Agla, spostandosi sui tubercoli, gli lanciarono un'occhiata sdegnata. "Il problema è che queste strutture hanno tutte le stesse, identiche dimensioni. Nessuno è più piccolo, nessuno è più grande. Sembrano artificiali, anche se non abbiamo idea di che materiale potessero essere. L'oggetto cilindrico chiuso da questi "opercoli" era cavo, e sembrava un contenitore".

Ga era senza rimasto senza parole, ma si fece forza e chiese: "Oggetti artificiali al limite C/S? Impossibile! Come sarebbero stati prodotti, e soprattutto, da chi? Noi siamo la prima civiltà in grado di produrre manufatti mai esistita sulla terra, e certo le nostre origini sono molto più recenti. Anzi, se la vita non fosse quasi interamente scomparsa dai corsi di acqua dolce durante l'estinzione del Cenozoico noi non ci saremmo evoluti, e non saremmo riusciti a colonizzare la terraferma senza l'estinzione di tante altre specie 60 milioni di anni fa, quando ci fu l'ultimo evento di massa. Troppe coincidenze hanno portato alla nostra peculiare evoluzione. C'è sicuramente un'altra spiegazione più plausibile".

"Eppure, riflettiamoci un attimo", disse Agla. "Per tutta la cena ci siamo rammaricati di come la successione dei fossili sia incompleta, e di come se gli eventi sono puntiformi noi non riusciamo a valutarli bene, schiacciati come sono dalla scala dei tempi. Ipotizziamo solo per un momento una specie che non abbiamo ancora rinvenuto, ma diciamo che sia durata poco, mezzo milione di anni, chiaramente affondando le sue radici in specie precedenti. Ipotizziamo che questa specie un giorno, per caso, faccia una scoperta importante, che so, come maneggiare il fuoco, o come comunicare con conspecifici, o come allevare gli oomiceti. Una scoperta che le apre la strada ad altre scoperte in modo sempre più vorticoso, non gradatamente come nel nostro caso, ma tutto e subito, in tempi geologici".

"Ebbene, questa civiltà durerebbe poco", disse Mes, un pò biascicando per il frem tropicale, di cui era al terzo giro. "Si autodistruggerebbe quasi subito, non è facile controllare la tecnologia. "Esattamente!", Esclamò Agla. "E per di più non ne troveremmo mai traccia se durasse, che so, 10.000 anni. Ma se in quei dieci millenni avessero imparato ad alterare e modificare l'ambiente, senza capire le conseguenze delle loro azioni, sarebbe plausibile pensare che potrebbero aver causato un disastro ecologico, e che siano stati loro a spostare le specie, e spargere isotopi radioattivi in giro".

"Una ipotesi del genere richiederebbe prove maggiori di sette piccoli fossili, tuttavia", disse Ga. "Occorrerebbe individuare uno strato perfetto, tipo quello di Burgess, in cui rinvenire questi, diciamo così, 'manufatti', e se si tratta di una civiltà cosi intelligente da alterare l'ecosistema, avrebbe dovuto essere in grado di produrne diversi, di manufatti". "Un nostro collega ha trovato delle selci che sembrano intenzionalmente scheggiate", disse Agla adombrandosi. "E risalgono allo stesso periodo". Mes scoppiò a ridere, sicuramente non troppo in sè dal troppo bere. "Quindi questa specie intelligente modifica gli ecosistemi scheggiando pietre? Non un granché come intelligenza. E poi che ne fa? Le usa per farci ponti dall'Australia alla Scozia?"

Agla sembrava palesemente contrariata, e anche un po' dispiaciuta, da questa battuta inopportuna. La serata si era chiaramente raffreddata, e volgeva rapidamente al termine. "Adesso vi devo lasciare, si è fatto tardi e domani ho molto lavoro da fare", disse la paleontologa, scambiando frettolosamente secreti ghiandolari con Ga e Mes.

I due amici la osservarono zampettare via con passo deciso, e si avviarono lentamente verso casa anche loro. "E' una brava ragazza, ma non farà mai carriera se tira fuori idee così strampalate", disse Mes al suo vecchio compagno di spedizioni. "Del resto è giovane ed è ancora nella fase riproduttiva femminile, dopo la transizione speriamo diventi un p0' più saggio. Una idea del genere è completamente folle, le civiltà intelligenti non sorgono così dal nulla, per poi autodistruggersi portandosi dietro il resto del pianeta. Allora, perché non ipotizzare anche dei dinosauri superintelligenti, che non abbiamo trovato, che si sono estinti perché si lanciavano meteoriti con la fionda?".

"Già, perché? Ma soprattutto, cosa impedirebbe alla vita che verrà dopo di noi di pensare la stessa cosa?" Riflettè mestamente Ga, rimpiangendo di non aver passato la serata a casa con i suoi tetraboli.

January 12, 2020

La strana storia dei cammelli australiani

Cambiamenti climatici e specie alloctone si intrecciano nella storia di un continente devastato dalla specie umana. Ha senso abbattere 10.000 cammelli per migliorare il clima?

Background

1) Al momento in cui scrivo, 9 gennaio 2020, 10 milioni di ettari di foreste e boscaglia sono bruciati o stanno bruciando in Australia, in un'area costiera che va dal Nuovo Galles del Sud allo stato di Victoria. 130 incendi, di cui 50 ancora incontrollati, che hanno distrutto 1800 case e devastato diversi parchi nazionali

Fonte: https://www.bbc.com/news/world-australia-50951043

2) 23 persone sono morte sinora insieme a uno sterminato numero di animali. Quanti? E' molto difficile da dire, e la stima di mezzo milione che si legge sui giornali si riferisce solo ai vertebrati terrestri. Sinora le stime delle densità degli animali in Australia si sono rivelate molto imprecise, quindi quella cifra potrebbe essere molto più alta o molto più bassa, è veramente difficile da dire, e forse non è neanche veramente importante conoscerla con precisione. Non riesco a vedere differenza se a morire su Kangaroo Island per gli incendi sono 20.000 o 30.000 koala, il danno è devastante lo stesso, viste le proporzioni, e complessivamente la perdita di quegli habitat potrebbe causare squilibri ecologici veramente grandi, a prescindere dalla precisione numerica.

3) E' inaspettato? Solo se sei Trump, o un MiniMe di Trump come Morrison, l'attuale primo ministro Australiano, negazionista del climate change e amico delle lobby dell'estrazione del carbone. Molti studi peer reviewed avevano previsto cambiamenti importanti entro il 2020. Tra gli altri, questo report scritto nel 2007 proprio sul clima del sud est dell'Australia, la zona che sta bruciando, scritto da tre climatologi esperti per conto del Climate Institute of Australia. Le previsioni per il 2020 indicavano nei casi peggiori un incremento sino al 30% dei giorni ad alto rischio di incendio, sino al 25% dei giorni a rischio estremo di incendio, un raddoppio dei giorni estremi in alcuni siti, giorni "catastrofici" in 20 siti. Inoltre sottolineava che le stagioni degli incendi degli ultimi anni sono durate di più e sono state le più intense dal 1940 a oggi. Insomma, lo sapevamo da almeno 13 anni (in realtà di più) che si sarebbe finiti cosi. Le predizioni sono state precisissime, e forse è meglio se non vi racconto quelle per il 2050.

4) Colpa dei piromani? Vediamo. Abbiamo un clima mediterraneo mite in inverno, con poca pioggia, secco e caldissimo in estate, sempre più caldo, sempre più arido, con tutta questa bella boscaglia secca, ettari, ettari ed ettari di boscaglia pronta a prendere fuoco come paglia. Basta nulla, davvero nulla, una sigaretta, un fulmine, un fiammifero, un focherello, per far divampare fuochi che vanno avanti e non si spengono più. Non si tratta di trovare capri espiatori, si tratta di chiedersi come si sia arrivati ad avere condizioni ambientali sempre più estreme, tali da consentire a un focherello di scatenare l'inferno che dura giorni e non si riesce a spegnere. Non è così facile dar fuoco a una foresta, se c'è umidità, anche quando la legna è secca: alle nostre latitudini i piromani, quelli veri, son costretti a portarsi dietro le taniche di benzina. Gli incendi stanno tutti gli anni, quest'anno cosa c'è, il congresso mondiale dei piromani radunato a Melbourne? Le foreste australiane sono resinose ed evolute per sopportare gli incendi, ma non era mai accaduto che bruciasse tanto bosco quanto è grande l'inghilterra, ed è quello che deve far riflettere, anche se vogliono distogliere la nostra attenzione. Secondo il Dr. Timothy Graham dell'Università tecnologica del Queensland che ha condotto una analisi in materia, la spinta a far credere sui social che c'è una cospirazione di piromani proviene da una impennata di bot sull'argomento. Qui e qui potete leggere i dettagli. Per quanto riguarda i media classici, invece il New York Times afferma ci sia lo zampino di Murdock nel disinformare e spingere verso questa fantomatica storia di piromani, che certamente sollevano da ogni responsabilità il governo e i negazionisti dei cambiamenti climatici, qui potete leggere tutta la storia.

E ora qualcosa di completamente diverso: i cammelli

I cammelli stanno al continente dei marsupiali come una fetta di gorgonzola andato a male sta alla luna, ma ci sono, come ci sono i passerotti e i merli: sul momento importarli da altre zone del mondo sembrava una buona idea.

Un po' di storia: Going waltzing Matilda

Quando gli Europei arrivarono sul continente, per decadi rimasero bloccati lungo le coste dalle condizioni di aridità estrema del deserto interno, sino a che si cominciò a pensare ai dromedari. Il primo arrivato, nel 1840, si chiamava Harry e causò la morte accidentale del suo proprietario, l'eploratore John Horrocks, perché lo spinse mentre caricava il fucile per sparare a un uccello. Il povero Harry purtroppo non sopravvisse al suo vendicativo proprietario. Nel 1860 ne arrivarono altri 23 con due cammellieri Pachistani per una spedizione esplorativa nell'interno. Fu un successo e tra il 1870 e il 1920, secondo una ricostruzione di Ben Lerwill per la BBC, almeno 20.000 dromedari (e qualche cammello) furono importati dalla Penisola araba, dall'India e dall'Afghanistan, con almeno 2.000 cammellieri, prevalentemente indiani e afgani, ma anche nordafricani. I dromedari appartenevano quindi a varie razze selezionate, da quelli da guerra a quelli da trasporto e a varie aree geografiche, causando certamente un bel minestrone genetico nella popolazione attuale, e in più c'erano i cammelli mongoli a due gobbe, che sono una specie diversa, .

I dromedari servivano per l'industria pastorale, perché portavano le balle di lana verso la costa, ma anche a trasportare pali del telegrafo, binari ferroviari e qualunque genere di merce pesante, dato che un maschio può trasportare sino a 600 kg, camminare per 40 km al giorno e resistere molti giorni senza bere. In breve, si deve ai cammelli (prevalentemente dromedari in realtà, ma da ora in poi userò la parola cammello come nome collettivo per dromedari e cammelli) e ai loro cammellieri asiatici e nordafricani la conquista dell'outback australiano, le carte geografiche dell'interno dell'Australia, la fondazione di avamposti, l'espansione dell'industria pastorale e in generale la penetrazioni degli Europei in aree altrimenti per loro inaccessibili. In breve, sono stati i cammelli (e i cammellieri) a occidentalizzare l'Australia.

Sfortunatamente, intorno al 1940 arrivarono le prime strade asfaltate, i primi mezzi a motore e le prime linee ferroviarie "coast-to-coast", rendendo i cammelli, le carovane e i cammellieri obsoleti, dopo che per anni si era contato unicamente su di loro per un fiorente commercio. Se quindi prima gli animali erano sfruttati all'estremo, all'improvviso si ritrovarono a essere inutili, e naturalmente accadde l'inevitabile: furono liberati, che si arrangiassero da soli. Non tutti i tentativi di introdurre una specie alloctona riescono, per esempio, malgrado una serie di disperati tentativi, gli australiani non sono mai riusciti a introdurre i pettirossi e gli scoiattoli grigi, entrambi considerati all'epoca specie ornamentali. Ma i cammelli erano tanti e outbred, cioè un bel miscuglio genetico, erano in un ambiente adatto a loro e non avevano nemici naturali oltre ai dingo, e cominciarono lentamente ad ambientarsi e riprodursi.

Secondo la letteratura nel 1969 si stimavano 15-20.000 cammelli rinselvatichiti in Australia, nel 1988 se ne stimavano 43.000, nel 2018 il governo ne dichiarava un milione. Considerando che si tratta di animali poco prolifici, questo da solo già ci dice che le stime delle densità degli animali nel migliore dei casi ce le possiamo giocare come terno al lotto (20-43-90 sulla ruota di Sydney, se fate terno passatemi la percentuale).

Il primo progetto di controllo dei cammelli dagli elicotteri, 2009-2013

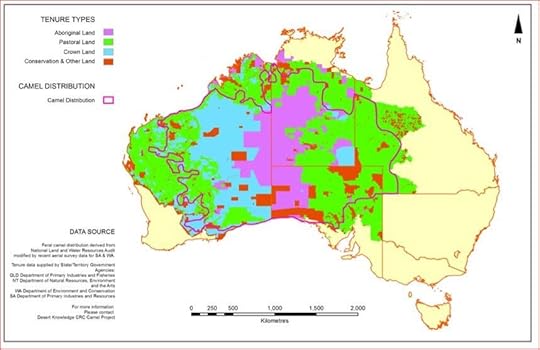

Per il 2010 il governo australiano stimava circa 1-1.2 milioni di cammelli, prevedeva che sarebbero raddoppiati in 8-10 anni e istituiva un National Feral Camels Action Plan. La seguente era la distribuzione stimata. Si noti che non ci sono cammelli dove oggi ci sono gli incendi.

Questo invece è l'uso della terra relativamente al territorio dei cammelli, secondo l'Action Plan. Come si vede in molte aree pecore (in verde) e cammelli si sovrappongono, ma anche territori aborigeni (in viola) e cammelli si sovrappongono, mentre le aree blu sono del demanio e quelle rosse i parchi nazionali e le altre aree protette. Gli occidentali prevalentemente vivono nella parte gialla, non interessata dai cammelli

Tutte le parti in gioco coinvolte concedevano che il problema non era tanto la presenza in se' di cammelli, ma le alte densità dove si raggruppavano, vicino all'acqua. I danni loro imputati sono: distruzione della vegetazione nativa, danno alle fonti idriche, perché a volte ci finiscono dentro le deiezioni (ma oggi tutte le pozze sono custodite), rischi per la biodiversità (imprecisati), competizione con le specie native, danni a siti di rilevanza culturale (es, luoghi sacri aborigeni, sepolture), danno alle infrastrutture (abbattono le staccionate), rischi per il traffico. I danni stimabili, secondo Dennis et al (2010), ammontano a 10 milioni di dollari l'anno, tutto sommato potrebbe essere peggio, considerando che i danni da cinghiale in Molise (ebbene si, il Molise esiste, anche se è grosso meno dell'unghia del mignolo dell'Australia!) nel 2018 sono stati mezzo milione di Euro. Non trovo i dati relativi ai cinghiali per tutto il territorio italiano, molto più piccolo dell'area occupata dai cammelli in Australia, perché sono gestiti dalle singole regioni, ma penso si aggiri su cifre superiori. Per fortuna ancora a nessuno è venuto in mente di sparare ai cinghiali dagli elicotteri.

Per farla breve, il governo australiano dal 2009 al 2013 mise a disposizione 19 milioni di dollari per un progetto quadriennale affidato al contraente Ninti One, per eliminare parte della popolazione di cammelli e ridurne le densità in 18 siti. Nel 2012 Ninti One già disse che il numero di dromedari era stato stimato male e ce n'erano forse in partenza 750.000. A fine progetto disse che il numero di partenza era 600.000 e che ne rimanevano 300.000, dopo che 160.000 cammelli (ma altre fonti dicono 100.000) erano stati sparati dagli elicotteri, alcuni catturati e venduti all'estero e gli altri erano morti di siccità. "siamo un p0' sorpresi da quanto siano sensibili alla siccità", rivelo' Ninti One ad ABC. Di fatto, c'erano abbastanza pochi cammelli da eliminare che restituirono 4 dei 19 milioni alla fine del progetto. Se il numero del 2013 è realistico ed è vero che raddoppiano ogni 8-10 anni, a fine 2019, dopo sei anni, dovrebbero essercene meno di 600.000, ma volendo possiamo giocare al lotto per un terno sulla ruota di Melbourne i numeri 75, 30 e 60, per il valore che hanno. Il progetto già allora attirò tantissime critiche da animalisti e proprietari terrieri, perché un animale colpito da un proiettile da un elicottero non è detto muoia subito, potrebbero volerci ore di agonia, come accadde per esempio a Cecil il leone, se non giorni. Attirò anche le ire degli scienziati, perché allora come ora, il progetto venne venduto come un sistema per mitigare il riscaldamento globale, riducendo le flatulenze dei cammelli (sic!). Qui un esempio, tra tanti. Senza contare la puzza di 160.000 cammelli che rimangono per terra a decomporsi.

Naturalmente in questi sei anni nessuno ha fatto niente per mantenere stabile a 300.000 il numero, malgrado le tante promesse

.

Atto secondo: torna la siccità, e tornano i cammelli

Il primo decennio del XX secolo è stato funestato da una siccità estrema, continua e prolungata, con incendi e problemi di ogni sorta. La causa erano i movimenti del Niño e della Niña, a loro volta collegati al clima che se ne andava a ramengo. Al termine di questo periodo, a farne le spese furono i cammelli, che mangiano l'erba, bevono l'acqua e petano metano. Non certamente come i 26.6 milioni di bovini attualmente presenti sul continente, e neanche, ovviamente, come le pecore, 75.5 milioni, la cui reputazione di desertificatori è certamente una calunnia e anche quella di essere specie alloctone. Oggi abbiamo il ripetersi della stessa situazione. Non più una siccità prolungata ma un picco estremo di siccità, con temperature sopra i 40 gradi, incendi mai visti prima e un governo negazionista. Puntuali, tornano i cammelli. Con cifre più modeste, oggettivamente siamo passati da 160.000 a 10.000, ma quanti cammelli ci siano effettivamente è tutto da vedere: se è vero, come diceva Ninti One, che è sorprendente quanto siano sensibili alla siccità dovrebbero stare morendo come le mosche.

In periodo di siccità, è normale che questi animali grossi, rumorosi, forti e soprattutto disperati si ammassino vicino agli insediamenti umani, o nei pressi delle poche fonti d'acqua potabile per il bestiame. E' anche normale che, disperati, facciano danni, rompano le staccionate, bevano l'acqua di condensa dei condizionatori calpestando le aiuole, si ammassino sulle strade etc. Se voi e i vostri figli steste morendo di sete, fareste lo stesso. D'altro canto, se quella fosse la vostra aiuola, il vostro bidone della condensa o la vostra staccionata, reagireste male. E' esattamente quello che accade da noi coi danni da lupo, da orso o da cinghiale, quando ci toccano nel portafogli vogliamo subito che scatti l'opzione nucleare.

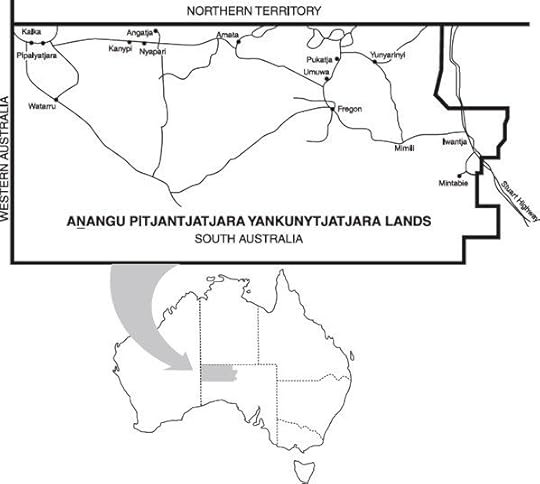

APY

La comunità aborigena che ha protestato e richiesto l'aiuto governativo ha l'impronunciabile (per noi) nome di Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara (APY) e si trova nello stato del South Australia, lungo il confine col Northern Territory (Fonte della mappa: Lee et al., 2018). I 2200 abitanti della zona sono governati da un pannello esecutivo che risponde direttamente al governo australiano, e che in una riunione dell'11 dicembre, resa però nota solo il 7 di gennaio, ha deciso l'abbattimento dei cammelli. La zona non era stata coinvolta nelle precedenti operazioni di uccisione dei cammelli del 2009-2013, e gli abitanti ne lamentano la densità.

Il comunicato dice: Una grande operazione per controllare i branchi di cammelli ferali nel territorio di di Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara sta per essere lanciata questa settimana. La prima grande operazione di controllo degli animali ferali della regione è una risposta urgente alle minacce poste da un incremento del numero dei cammelli ferali, e alcuni cavalli ferali, a causa della siccità e del caldo estremo (Ma se con la siccità muoiono, come possono stare aumentando? N.d.A.) Migliaia di cammelli ferali stanno emergendo da un paesaggio arido spostandosi verso le comunità in cerca di acqua, causando danni significativi alle infrastrutture e alle case, e creando un rischio di sicurezza. I proprietari tradizionali (gli aborigeni, N.d.A.), largamente consultati sull'operazione, hanno riferito di grandissimi gruppi di cammelli e altri animali ferali (quali? N.d.A.) nelle terre di APY. Il pannello esecutivo di APY ha tenuto una riunione urgente l’11 dicembre sull’impatto dei cammelli ferali sulle comunità e sulle operazioni pastorali e approvato una risoluzione per un abbattimento aereo dei cammelli e di altri animali ferali nelle terre di APY. APY dirige il programma insieme al Progetto 10 Deserti, un partner di gestione delle terre indigeno supportato dalla fondazione Billiton BHP basata negli Stati Uniti e dal pannello di gestione di Alinytjara Wilurara Natural Resources. Richard King, il General Manager di APY, dice che i proprietari tradizionali riconoscono il bisogno di gestire gli animali ferali, malgrado l’uccisione dei cammelli presenti un conflitto spirituale per alcuni gruppi indigeni, per via del serio rischio alla sicurezza della comunità e il danno a importanti parametri economici, naturali e culturali. “C’è una estrema pressione sulle comunità aborigene remote nelle terre di APY e le loro operazioni pastorali se i cammelli cercano l’acqua”, dice Mr. King. “la situazione estrema è dovuta a condizioni secche, problemi sul benessere degli animali, minacce alle comunità, scarsità di riserve di acqua, impatti sulla salute e sull’ambiente, la distruzione delle campagne, la perdita di scorte di cibo e la messa a rischio di viaggiatori sull’autorstrada Stuart e attraverso le terre di APY. Date le attuali condizioni di siccità e i grandi gruppi di cammelli che minacciano tutte le principali comunità e infrastrutture di APY, il controllo immediato dei cammelli si rende necessario”.

Tutto molto bello, se non si va a fondo. Chi è e che fa la Billiton Fundation, BHP? Estrae carbone, petrolio e metalli intorno al mondo. Per esempio, estrae carbone in Queensland. E che l'estrazione del carbone supporti il primo ministro, è un fatto che chiunque può trovare spulciando i giornali australiani. Qui e qui potete leggere i dettagli delle attività di BHP. Allora ho pensato: ma magari Mr. King non lo sa, e si fa imbrogliare. Chi è e che fa, Mr. King? Il signor King è stato licenziato dal gruppo di gestione di APY tre giorni dopo quel comunicato. Bene. A onor del vero, non per quel comunicato, ma perchè ha usato a suo personale uso e consumo i fondi della comunità e altre amenità simili, soprattutto per difendersi in una causa contro di lui da parte della comunità stessa, che lo voleva licenziare lo scorso anno. Insomma, è il Craxi aborigeno. Qui e qui un paio di articoli di giornali sul suo licenziamento e sui motivi e qui un lungo post scritto da una persona della comunità.

OK. Sarà quindi un caso che questo abbattimento di cammelli si sia reso necessario e assolutamente indispensabile proprio mentre il governo era sotto attacco per via degli incendi? Chissà, le coincidenze, alle volte... Se una fosse complottista le verrebbe da pensare che sia un diversivo come i bot sui piromani, ma non bisogna pensare sempre male.

Il mio contatto diretto con la comunità

Chi mi conosce sa che io sono una che non molla l'osso facilmente, e mi son detta: proviamo a contattare direttamente la comunità aborigena e sentire che pensano, adesso che Mr King è fuori gioco. Mando la mail e a stretto giro di posta chi mi risponde? Mr. King, che ho scoperto rimarrà in quella posizione sino ad aprile per cause burocratiche, anche se il suo licenziamento è formalizzato. Ecco qui la risposta di Mr. Richard King, general manager di APY, ve la traduco.

Ciao Lisa, la tua non è una domanda semplice. Gli australiani tradizionali Anangu non uccidono salvo che per mangiare. I cammelli australiani non sono una parte tradizionale della dieta degli aborigeni. Gli animali che sono cibo tradizionale, invece, vengono allontanati dal loro territorio da animali ferali come i cammelli introdotti. I proprietari tradizionali hanno chiesto questo intervento, hanno avuto gli ultimi due anni per arrivare ad accettarlo, non hanno preso questa decisione con leggerezza. Per tua informazione, i cammelli australiani mangiano un grande range di piante, molto del cibo prodotto dal bush (bacche, prugne e pomodori) viene rimosso dal paesaggio e questo rende difficile agli aborigeni cacciare e raccogliere come hanno fatto per migliaia di anni. Alcune delle piante che i cammelli mangiano sono velenose per i cani, e quindi la carne di cammello non può essere usata per farne cibo per gli animali da compagnia. Il veleno è un derivato naturale del 1080 (il veleno che dovrebbero usare ma non usnao per eliminare i gatti ferali, N.d.A.), e ucciderebbe un cane in poche ore se ingerito. Questo è il motivo per cui la carne di cammello non è usata come cibo per i pet. Gli esseri umani possono mangiare cammello, ma quando è caldo e secco come lo è al momento la carne non è al suo meglio. Persino la carne dei bovini non sarebbe buona da mangiare nel corrente stato di siccità. Ecco qualche numero:

APY è geograficamente nel centro dell'Australia. Dobbiamo viaggiare per 1500 km in ogni direzione per vedere l'Oceano. Utilizzare questi cammelli richiederebbe un viaggio di 1500 km per arrivare a un porto o a un macello. Bisognerebbe domarli prima, e questo costerebbe 6000 dollari minimo. Si riuscirebbe a spostarne solo 35-40 alla volta con costi di trasporto di circa $12.000 sola andata a causa delle distanze. a causa delle loro dimensioni occorrerebbe un rimorchio triplo, a un solo piano, con bordi alti. Questi costi non includono il cibo e la stabulazione. L'acquisto di un cammello verrebbe circa 250-300 dollari (dall'estero, soprattutto dai paesi arabi, ma anche dall'Ucraina, hanno avuto molte richieste di acquistare i 10.000 cammelli, N.d.A.). Come vedi, le somme non sono comparabili. L'Australia dovrebbe esportare 200.000 cammelli l'anno solo per fronteggiare il tasso di nascita (non coincide coi calcoli sopra, N.d.A.). Nel deserto australiano al momento ci sono da 600.000 a 1.000.000 di cammelli in Australia centrale. Questi animali stanno distruggendo gli animali selvatici australiano competendo per risorse già scarse. Se le risposte fossero state facili qualcuno avrebbe già risolto il problema, stiamo solo facendo il meglio che possiamo in una situazione difficile. La nostra priorità è verso specie di flora e fauna a rischio che fanno fatica a sopravvivere contro le infestazioni ferali (ma come, non era la sicurezza delle persone? Mi hai googlata e hai visto di che scrivo di solito per darmi la risposta più "adatta"?N.d.A.)"

Ho ulteriormente chiesto a Richard King che intende per "prugne e pomodori", e mi ha spiegato che sono piante locali, quondong e bush tomatoes. Infine, non potevo non chiedergli cosa ne faranno di 10.000 cammelli morti. Mi ha risposto "Col tempo, le carcasse torneranno alla terra". In pratica, le lasciano li a marcire.

Quindi riassumendo. Abbiamo questa comunità indigena diretta dal Craxi aborigeno che con finanziamenti di una compagnia di estrazione di carbone e petrolio ha votato in fretta e furia per l'abbattimento di 10.000 cammelli, che il sette gennaio erano un grave rischio alla popolazione ma il 9 gennaio, data della mail, erano solo un problema per flora e fauna. Gli animali vengono ammazzati sparandogli dagli elicotteri, senza il minimo criterio di welfare per ridurre le sofferenze (tipo atterrare e finire con un colpo alla testa tutti i cammelli), e lasciandoli li a marcire, e questo si che pone un serio problema sanitario. Le carcasse si suppone attireranno i dingo, anche loro sottoposti a un action plan per ridurne i numeri, ma con tutta questa carne magari la popolazione avrà un piccolo picco, quindi è una specie di gioco delle matriosche. Non si capisce come sia possibile che con la siccità serissima stiano morendo tutti gli animali, tranne i cammelli, che secondo Mr. king aumentano. Spulciando, ho anche scoperto che nella comunità avevano creato un macello proprio per i cammelli, in modo che costituisse una fonte di lavoro per i giovani ed eliminasse gli individui più sfacciati. Sembra che sia stato lasciato andare in malora. In tutto questo, francamente le flatulenze di 10.000 cammelli non incideranno sulle emissioni di gas serra più della liberazione di gas dalla decomposizione dei loro corpi.

Conclusione

Questa è tutta la storia che sono riuscita a ricostruire. Formiamo di solito le nostre opinioni non sull'analisi dei fatti, ma sulla percezione che abbiamo dei fatti. Ha funzionato sempre cosi nella nostra storia evolutiva: la percezione di un pericolo e la conseguente reazione erano più importanti per la sopravvivenza del fermarsi a controllare se il pericolo esisteva davvero. Purtroppo, questo funzionava bene quando eravamo cacciatori-raccoglitori, ma non in un mondo complesso come il nostro. Oggi le nostre percezioni dei fatti, a dispetto di quello che vogliono farci pensare, non sono più sufficienti a interpretare la realtà. Eppure i bot, i troll, la disinformazione mediatica, creano ancora la nostra opinione. Chi vince da tutta questa storia? Non l'ambiente australiano, che continua a essere sottoposto a pressione estreme dal climate change, dalle estrazioni minerarie, dallo sbarramento dei corsi d'acqua, dagli alloctoni ferali e dalle immense quantità di bestiame che compete con le specie native, milioni e milioni di pecore e vacche, non 10.000 cammelli. Non gli aborigeni, che si ritrovano la siccità, la perdita delle loro tradizioni perché i frutti nativi soccombono, le pressioni governative e anche i cammelli che gli bevono dalla tanica del condizionatore e gli abbattono la staccionata, e per di più stanno prendendo insulti da tutto il mondo per questa manovra. Non i cammelli, che sono sicuramente vittima prima dell'importazione, poi dello sfruttamento, poi dell'abbandono e infine delle manovre politiche. Vincono i ricchi, come i latifondisti del bestiame, e i potenti, come i conservatori al governo. Noialtri qui dall'altro capo del mondo, pure, perdiamo, in termini sia di biodiversità che di capacità di capire che sta succedendo davvero, con tutte queste deviazioni.

Alcune Referenze

Lucas, C., Hennessy, K., Mills, G., & Bathols, J. (2007). Bushfire weather in southeast Australia: recent trends and projected climate change impacts.

Dennis, E., Russell, L., & Edwards, G. (2010). Feral camels in the Australian rangelands.

Gibbs, L., Atchison, J., & Macfarlane, I. (2015). Camel country: Assemblage, belonging and scale in invasive species geographies. Geoforum, 58, 56-67.

Lee, A., & Lewis, M. (2018). Testing the Price of Healthy and Current Diets in Remote Aboriginal Communities to Improve Food Security: Development of the Aboriginal and Torres Strait Islander Healthy Diets ASAP (Australian Standardised Affordability and Pricing) Methods. International journal of environmental research and public health, 15(12), 2912.

December 18, 2019

Tempo di migrazioni

Cari tutti, come le specie animali, a volte anche i blog migrano. L'orologiaio miope, che va avanti imperterrito dal 2007 incurante dei nuovi social, come l'Arabia fenice, alias fenicottero rosa, ogni tanto rinasce in un nuovo territorio. Dal suo vecchio dominio indipendente (www.lorologiaiomiope.it), dove risiedono ancora i vecchi post, è migrato nel 2012 sul sito web del National Geographic Italia.

Tempo però di migrare ancora. Il blog nel suo intero è migrato, in quest'ultimo mese per me pieno di cambiamenti, sul sito web di Le Scienze. Un caro grazie al Direttore Marco Cattaneo e alla caporedattrice Claudia Di Giorgio per aver voluto e facilitato la migrazione.

Presto, un post natalizio che ho in mente da mesi

July 17, 2019

Tastiere per gli orsi

Torna l'estate e, immancabilmente, si torna a parlare di orsi. Oramai l'amministrazione del Trentino ce li ripopone come un tormentone, come la canzone dell'estate. E al momento sembra che anche se gli orsi non fanno nulla, non attaccano nessun passante e se ne stanno nei boschi, si trova comunque il modo di dargli qualche colpa. Perche' qualcuno a cui dar la colpa bisogna trovarlo per forza. Non vorremmo mai che la gente in Trentino cominciasse a guardarsi in torno e scoprisse problemi come quello dell'alcolismo in crescita, dei 9 morti per moto in un mese, delle morti sul lavoro in aumento, della sospensione dell'obbligo vaccinale, dei turisti morti per legionella, della droga in val di Non e del doping da palestra in val di Fiemme, o dell'evasione fiscale. Sarebbe un peccato se i turisti pensassero che il Trentino e' in Italia, dopo tutto, e soffre degli stessi problemi malgrado l'autonomia. Molto meglio impacchettare tutti i problemi della provincia in una pelle d'orso e servirne la testa alla stampa su un piatto d'argento.

Ed eccoci qui tutti distratti a controllare le news per vedere se M49 e' stato catturato, invece di chiederci chi sia Salviano, che ruolo abbia e come mai si imbuca. La strategia e' sempre la stessa, si trova un debole, uno che non vota, che non puo' difendersi, che non puo' parlare e lo si da in pasto all'odio, odio che viene allevato e fatto crescere con diligenza sottile nel corso di mesi e anni, per essere poi utilizzato al bisogno, come le medicine. E se l'orso non mangia nessun essere umano, lo dichiariamo pericoloso lo stesso perche' mangia bovini e asini. E se questo va contro il piano di gestione, perche' le prede non erano in sicurezza, ce ne freghiamo. E se questo va contro il parere del ministero dell'ambiente, ce ne freghiamo ancora piu velocemente, perche' tanto sono alleati di governo. E se questo va contro le norme europee di protezione delle specie a rischio, lo aggiungiamo ai motivi per uscire dall'Unione Europea e tornare al neolitico, i tempi civili in cui non si votava e la vita media era di trent'anni.

Orsi, migranti, Rom, case abusive, tutto fa brodo. Piccoli trucchi per sviare la rabbia. Non vale piu nemmeno la pena di scrivere del caso in se', il povero M49 e' solo un casus belli, se non avesse mangiato qualche bovino (non protetto da recinti elettrificati e prontamente rimborsato) sarebbe sicuramente arrivato un cacciatore a raccontarci di come l'orso, o il lupo, lo abbia attaccato. Il web e' pieno di orsi curiosi che sbirciano nelle case. Se quello fosse motivo sufficiente dovremmo cominciare ad abbattere pure gli orsi abruzzesi, tipo Amarena, quella che va matta per le ciliege degli orti.

E invece stiamo tutti li a fare dietrologia. Ma e' stato davvero catturato? Ma e' stato davvero portato al Casteller, il noto campo di concentramento per orsi trentini? Ma e' davvero scappato da solo o lo hanno fatto scappare? Ma la recinzione era davvero elettrificata con 8000 Volt? E come mai non e' stato anestetizzato? E come gli hanno tolto il collare? Ma forse era gia' morto da prima e non ce lo vogliono dire? Ma forse gli hanno sparato subito dopo la fuga e non ce lo vogliono dire?

Ma siamo sicuri che siano queste le domande giuste da porci? O magari la domanda giusta e': per cosa sta facendo da parafulmini M49?

Del resto Fugatti, il presidente della PAT, e' quel signore che nel 2011 invitava tutti a mangiare carne d'orso, ma che nel 2014 rimproverava l'ex-governatore Rossi della morte di Daniza (specificando pero' che lui gli orsi non ce li voleva, ma che avrebbe saputo far di meglio. Si e' visto). Del resto, non ha mai fatto mistero di voler aprire la caccia libera a tutto quel che gli passa per la testa, lupi, orsi o animali delle altre regioni che siano. Non perche' in realta' sia un particolare fan della salamella di plantigrado, ma perche' coi carnivori e' facile parlare alla pancia delle persone. E' tanto piu' facile dire che i lupi distruggeranno l'allevamento del Trentino scatenando reazioni isteriche, che prendere voti dicendo che i morti sulle strade stanno raggiungendo cifre inquietanti. Gia' solo per questo, rassegnamoci, ma M49 e' spacciato. Serve a incuneare il concetto che "si puo' fare". Un tempo la Lega avrebbe detto "contro il volere di Roma ladrona". Ma ora che "Roma ladrona" sono loro, il nemico, quello che gli impedisce da salvarsi dall'esercito zombie di orsi assassini (e ai bambini non ci pensiamo?), sono gli animalisti, il PD, i radical-chic cittadini e piu' o meno chiunque non sia quella piccola minoranza di allevatori trentini che urla e pesta i piedi abbastanza forte da mandare in risonanza le paure ancestrali, mentre comunque intasca rimborsi.

"Si puo' fare", dicevo. Che sa un po' di Gene Wilder che interpreta il Dr. Frankenstein in Frankenstein junior, piu o meno con gli stessi risultati: creare mostruosita'. Perche' sono millenni che distruggiamo tutto, non si capisce perche' dovremmo smettere ora che ci riteniamo "civilizzati"; anzi, ora che siamo civili siamo anche molto piu bravi a distruggere grazie alla tecnologia. Se qualcuno puo' ottenere un guadagno di qualunque genere, piccolo o grande, che importa oggi se domani arriviamo al collasso ecologico? Jovanotti salva il mondo dalla plastica facendo concerti in aree costiere sensibili, chissenefrega dei fratini (grazie, WWF), Trump salva il mondo da se' stesso cancellando i dati scientifici sul riscaldamento globale, Marco Mengoni salva il mondo dal riscaldamento globale facendo concerti ai laghi di Fusine in mezzo ai boschi, volete forse che Fugatti sia da meno e non possa salvare il mondo anche un pochetto lui, sopprimendo qualche decina di lupi e orsi? Se avevate creduto a quel mito che il pianeta appartiene a tutti, provate a chiedere in regalo a Babbo Natale un po sano di cinismo, che ne avete bisogno. Il pianeta, si direbbe. e' di chi ha il potere di prenderselo e di farci il caspita che gli pare.

Che fare? Protestare sui media sembra assurdo ma serve. Poco in alcuni casi in cui ci si ritrova davanti sistemi di propaganda sofisticatissimi, ma molto se siamo davanti a cose piu' piccole, come i concerti di Jovanotti o i salami d'orso di Fugatti. Perche' oramai quello che conta e' l'opinione del pubblico sui social. Gli allevatori trentini insegnano che se si strilla abbastanza forte alla fine qualcuno disposto ad ascoltarti per i voti c'e'. Continuerei ad alzare la voce. Con garbo, con educazione, senza odio, ma usiamoli anche noi questi social. Proviamoci, almeno. Tigri da tastiera no, tastiere per gli orsi si.

N.B. Il contenuto di questo blog e' personale e non necessariamente in accordo con la linea editoriale della rivista. Se non siete d'accordo, prendetevela con chi scrive.

April 1, 2019

I gatti giganti dell'isola di Ascension

L'isola di Ascension, di proprietà del governo britannico, è un'isola vulcanica in mezzo all'oceano Atlantico il cui habitat originale è stato del tutto devastato nei 5 secoli dopo la sua scoperta, avvenuta il 21 Maggio 1501, quell'anno giorno dell'Ascensione. L'isola era arida (ci sono solo due sorgenti di acqua potabile) e priva di alberi.

Non sappiamo con precisione come fosse l'ecosistema originario e quali e quante specie endemiche ci fossero. Certamente l'isola era una importantissima stazione di nidificazione per le tartarughe verdi (Chelonia mydas) e per diverse specie di uccelli marini, di cui almeno uno endemico, la fregata di Ascension (Fregata aquila). Purtroppo i portoghesi introdussero capre e pecore per approvvigionare i marinai, che devastarono l'ambiente e quasi certamente portarono diversi endemismi all'estinzione. Oggi si contano 29 invertebrati endemici, ma nessun vertebrato, fregata a parte. Charles Darwin visitò Ascension a bordo del Beagle nel 1836 e la descrisse come un'isola senza alberi, con nulla che cresceva sulla costa. La vegetazione all'interno però supportava "circa seicento pecore, molte capre, qualche bovino e alcuni cavalli". In più riporta che c'erano molte galline faraone importate dalle isole di Capo Verde, ratti, topi e granchi terrestri. Oggi si contano un minimo di 138 specie introdotte. Dato che non se ne può mai avere abbastanza di una buona cosa, per aumentare l'umidità dell'isola e supportare la piccola popolazione umana dell'avamposto della Royal Navy, inizialmente insediato per tenere d'occhio Napoleone quando era a Sant'Elena, nel 1843 il naturalista Robert Hooker ebbe una grande idea. Incoraggiato da Darwin, iniziò un progetto di "inboschimento" dell'isola (di solito si dice rimboschimento, ma in questo caso alberi non ce n'erano mai stati, quindi penso di poter omettere il "ri"), in collaborazione con la Royal Navy e i Kew Gardens. Nel 1870 c'era una fantastica foresta pluviale di araucarie (sudamericane), bambù (Asia orientale) banane (Africa) ed eucalipti (Australia).

In tutto questo andirivieni di navi che portavano alberi sbarcò naturalmente qualche gatto, non sappiamo con precisione quando.

Uno dei gatti giganti dell'arida isola di Ascension, scatto da fototrappola

Recenti ricerche della Zoological Society London, in via di pubblicazione, hanno rivelato un fenomeno molto interessante: come i topi della vicina isola di Gough, che si sono evoluti in due secoli diventando delle dimensioni di un ratto, anche i gatti di Ascension sono diventati giganti e pesano in media sui 10 kg, quanto una lince americana. Secondo il ricercatore dell'Imperial College Ed Sturgeon, uno degli autori dello studio "su Ascension sono del tutto scomparse le pecore e anche il numero di capre ha subito un drastico calo. Nei campioni di escrementi felini rinvenuti abbiamo trovato anche squame di tartaruga verde marina e piume di albatros".

La popolazione di albatros, già in calo su Gough per via dei topi giganti che predano i pulli, è a rischio anche su Ascension perché questi enormi gatti ferali (quanto un grosso Maine Coon) non esitano a predare gli adulti in nidificazione. L'evoluzione di questi felini ha dello straordinario, se si pensa che è avvenuta in meno di cinque secoli. Non esitano a entrare in acqua e nuotare per procacciarsi cibo e occasionalmente si rinvengono sulla spiaggia resti di squalo parzialmente divorato. In alcuni casi si rinvengono giovani squali intatti, presumibilmente usati dai piccoli per allenarsi alla caccia e giocarci.

È al momento in corso una ipotesi di lavoro per introdurre i gatti giganti di Ascension in zone dove è necessario eliminare maiali selvatici, cinghiali e asini invasivi, come l'isola di Socotra o Genova.

Uno degli squali rinvenuti sulla spiaggia di Ascension. Si notino le ferite sul fianco, graffi tipici degli artigli di un grosso felino.

February 15, 2019

Storie ordinarie di cani e gatti brutti fuori e di umani brutti dentro

Da qualche tempo uno dei miei hobby è farmi buttare fuori dai gruppi Facebook sui gatti. Non so perchè proprio quelli sui gatti, sono iscritta a diverse dozzine di gruppi su vari argomenti, ma solo quelli sui gatti scatenano il pandemonio. Sospetto perché sono quelli con più iscritti e meno selettivi: tutti su Facebook amano i gatti, in fondo, e questo rende i gruppi piuttosto... come dire... vari.

Al momento sono stata allegramente buttata fuori a furor di popolo, con le gattare in frenesia, da cinque gruppi di gatti: "Quanti gattari siamo?", "Balie e orfani" (orfani miagolanti, ovviamente), "Un #chemmefrega è per sempre", "Io e i miei cazzo di gatti", e il quinto giuro c'é ma non mi ricordo come si chiama, ed essendo stata bloccata non posso cercarlo, forse era quello sui gatti neri, boh.

Il motivo per cui mi buttano fuori è sempre lo stesso: arriva il momento in cui non ce la faccio più a trattenermi e mi scappa mio malgrado qualcosa di scientifico, che viene costantemente accolto male dalle utenti (sempre donne, non so perché) che si rivolgono allora al moderatore (quasi sempre uomo, non so perché) il quale non ci pensa due volte a cliccare sul tasto "blocca". Un blocco ideologico, più che altro. Sinora a scatenare l'ira delle gattare sono stati i seguenti argomenti: vaccinazioni (ritenute inefficaci)*, sterilizzazione (non si deve fare perché è bello avere la "cucciolite", anche se poi non mi è chiarissimo che ne è dei suddetti cuccioli quando crescono e sono meno fotogenici), la domesticazione del gatto ** e per ben due volte gli Sphynx, i gatti senza pelo.

Quello degli Sphynx è un problema insormortabile, perchè pesca direttamente nel pozzo degli istinti più basilari della nostra specie. Se sui vaccini o sulla domesticazione una persona più paziente e meno di cattivo carattere di me potrebbe provare a passare la corazza dell'effetto Dunning-Kruger, sugli Sphynx, o sui bulldog, o sui carlini, o sui persiani la faccenda si complica.

Il motivo per cui amiamo tanto, selezioniamo e spendiamo un sacco di soldi per possedere alcune razze di animali oggettivamente sgraziate è che hanno caratteri infantili esasperati, e l'evoluzione della nostra specie ci ha reso sensibilissimi ai caratteri infantili: testa grande, occhi grandi, viso piccolo, determinate proporzioni corporee, dimensioni da neonato. A questo si aggiungono gli istinti di genitorialità repressi, perchè oggi generiamo pochissimi bambini rispetto a un secolo o due fa, quando partorire dieci figli era la norma, nella speranza che almeno qualcuno raggiungesse l'età adulta, e all'arrivo della menopausa i nipotini erano già in giro. In assenza di neonati nelle nostre vite, un gatto o un cagnolino che premono sulle leve istintive giuste fa l'effetto del metadone per gli eroinomani, supplisce in mancanza d'altro.

So già che i proprietari di Sphynx o carlini eventualmente presenti in sala stanno già preparando, oltre a torce e forconi per venirmi a prendere da casa e legare al palo, tutta una serie di motivazioni razionali alternative per cui amano i loro animali: detestiamo l'idea del determinismo genetico nei nostri comportamenti ma se non ci fosse, almeno come base genetica al di sotto della sovrastruttura culturale, i sette miliardi di umani si comporterebbero in modo del tutto casuale, rendendo la convivenza impossibile. Isolare dei trend comportamentali basilari non è difficile.

Cominciamo dai felini.

I gatti in sè sembrano uno scherzo dell'evoluzione per costringerci ai rapporti interspecie. Oltre ad avere le dimensioni di un neonato, ed essere completamente dipendenti da noi come un neonato, le malebestie hanno anche imparato un trucco per manipolarci. Secondo uno studio inglese pubblicato su Current Biology, i gatti hanno due modi di fare le fusa: il primo è più regolare, e viene emesso quando il gatto è rilassato. Il secondo viene invece prodotto quando il gatto ha fame, per esempio alle cinque di domenica mattina. Contiene un picco a frequenza più alta che secondo i ricercatori ci ricorda, presumo da qualche parte nell'ipotalamo (la sede delle reazioni istintive ed emotive), il pianto di un neonato, per cui ci sentiamo istintivamente obbligati ad alzarci e dargli da mangiare, perchè è quello che faremmo con nostro figlio. Anche il miagolio del gatto, se ci si pensa, ricorda il pianto di un neonato, e fa leva sullo stesso istinto per cui ci sentiamo colpevoli a vedere il micio che miagola davanti alla ciotola vuota, anche se ha appena finito di mangiare. Io lo so, e riempio comunque la ciotola dei miei gatti al minimo miagolio disperato, perchè disobbedire alle sataniche creature va oltre la mia capacità di razionalità. Viene il dubbio se siamo stati noi ad addomesticare i gatti o i gatti ad addomesticare noi. Dal punto della fitness, grazie a noi oggi ci sono milioni e milioni di gatti in tutto il mondo, cosa che non sarebbe potuta succedere senza questa reciprocamente abusiva relazione tra noi e loro. Siamo quindi parte del fenotipo esteso dei gatti per la dominazione del mondo.

D'altro canto, come dicevo, la relazione è reciprocamente abusiva. Vogliamo obbedire ai nostri gatti, ma loro devono assomigliare ai nostri neonati, per cui li deformiamo opportunamente. Ed ecco che vengono fuori i gatti persiani, pelosi come l'abominevole uomo delle nevi perchè devono essere morbidi e bianchi (come il vestitino di un neonato), con la fronte alta, gli occhi sporgenti e il muso rincagnato, che lì da qualche parte nel nostro deficiente ipotalamo (nel senso che manca di logica) ci ricorda un bambino. Noi siamo felici, guardiamo l'orrenda creatura e l'ominide dentro di noi pensa intenerito: "il mio bambino". Il gatto invece è parecchio infelice perchè quella deformazione della faccia gli costa sofferenza. Pensate a un essere umano con la mandibola di dimensioni molto ridotte che gli rende difficile la masticazione, il naso piccolissimo che rende complicata la respirazione, la fronte alta tipo alieno, gli occhi sporgenti come un ipertiroideo e superpeloso dappertutto, col pelo che striscia per terra. Sareste contenti? No, sareste delle persone con una qualità della vita piuttosto ridotta.

Deformazione del cranio dei persiani. A sinistra un gatto normale, visto di lato, di fronte e da sopra. Nel mezzo un persiano standard, a destra un persiano ipertipico, quelli autorizzati a partecipare alle mostre e che sono molto di moda ora. Si noti lo schiacciamento del muso con riduzione della mandibola, l'ingrandimento esasperato degli occhi e la deformazione del cranio. Nulla che vorremmo fosse fatto a noi. Da Schmidt et al. (2017, vedi bibliografia)

A causa di queste deformazioni indotte del cranio i persiani soffrono di problemi respiratori, non tollerano i climi caldi, quelli freddi e neanche quelli secchi, o quelli umidi, la decompressione degli aerei, hanno spesso quantità anormali di lacrime a causa degli occhi sporgenti, gravi accumuli di palle di pelo nello stomaco (tricobezoar), e la scarsa ossigenazione li rende meno attivi degli altri gatti. Ma ehi, mi guarda con gli occhioni tondi da cucciolo, faccio finta di non notare che respira male ed è un gatto deforme!

Se il persiano piange (a causa degli occhi sporgenti), il suo contrappasso, il gatto Sphynx senza pelo, neanche ride. E se il persiano ci piace perchè è pelosissimo, lo Sphynx ci piace perché è rosa e glabro come un neonato umano, completamente dipendente da noi come un neonato umano, bisognoso di bagnetti periodici come un neonato umano (perchè suda e se non lo lavi puzza) e ha complessivamente quell'aria sfigata e inetta di una creatura non autosufficiente che fa scattare la mammapancinaominide che vive nel nostro ipotalamo. Lo sphynx, di suo, è un gatto, e come tale presumibilmente preferirebbe essere indipendente, non dover subire i bagnetti, poter uscire senza prendersi una polmonite, essere libero di cercarsi l'erba gatta, leccarsi il pelo o annusare le tracce odorose di altri gatti, o acchiappare un topo. Ma non può, perchè i neonati umani non le fanno queste cose, e se esce comunque gli fa freddo, sarebbe come per noi uscire di casa nudi.

Ma il problema principale dello sphynx è la mutilazione conseguente la perdita del pelo. Perchè la mutazione genetica che trasforma un gatto normale in uno Sphynx sopprime anche la formazione delle vibrisse, che sono strutturalmente peli modificati. La funzione delle vibrisse è sensoriale e serve al gatto per molteplici scopi. L'occhio del gatto vede in modo differente dal nostro: per quanto abbia un potere risolutivo straordinario, per cui forma una immagine molto più nitida e ha una superiore velocità di acquisizione delle immagini (per cui un film probabilmente gli sembra una serie di fotogrammi) e una straordinario visione notturna, non vede molto lontano, e neanche da vicino. Per dare un'idea, il nostro cristallino contribuisce alla visione con un potere di 15-20 diottrie, il loro 53-55 diottrie, come avere dei cannocchiali, senza menzionare l'aggiuntivo potere rifrattivo della cornea. Malgrado ciò, avendo occhi più piccoli e pupille grosse, da lontano i gatti vedono meno bene di noi per motivi ottici (è come quando si apre tutto il diaframma di una piccola reflex), ma non gli serve vedere molto lontano perchè sono animali piccoli che stanno a terra, quindi non hanno un orizzonte ampio come il nostro, che siete alti circa 1.80m, io uno o due cm in meno. Sfortunatamente, avendo i cannocchiali, da vicino vedono estremamente male. Praticamente niente. Mettete un croccantino sotto il naso del vostro gatto e ditemi se lo guarda.

I gatti tuttavia mangiano topi, che sono cose piccole che bisogna catturare a distanza ravvicinata, ma da vicino sono ciechi. Le vibrisse servono proprio a quello: sono "gli occhi" dei gatti a distanza ravvicinata, che percepiscono e discriminano gli oggetti con una percezione tattile altissima grazie a strutture cerebrali che ci mancano, chiamate dagli inglesi "barrels", inimmaginabili per noi, e che formano nel cervello del gatto una "immagine" tridimensionale dell'oggetto percepito. Ma non servono solo a questo. Aiutano nella percezione spaziale, cosi il gatto sa dove si trova, nell'equilibrio e nell'orientamento. Aiutano a stimare se il gatto passerà attraverso un pertugio piccolo e aiutano anche nel percepire piccole variazioni di temperatura, come quelle indotte da un topo di passaggio. Nei ratti sembra che le vibrisse aiutino anche a percepire campi elettrici. Nei gatti non ci sono studi ma essendo animali notturni, che non sempre possono contare sulla vista, non mi stupirebbe.

Di conseguenza, gli sphynx sono animali geneticamente privati di un senso principale per loro, che a noi sembra irrilevante solo perchè non lo possediamo. E' come allevare intenzionalmente gatti ciechi o sordi, per motivi estetici: ci sembrerebbe una bestialità far nascere intenzionalmente gatti con un handicap, ma dato che noi le vibrisse non ce le abbiamo e non capiamo dove sia il problema, allora è ok.

Una delle utenti di uno dei gruppi da cui sono stata bannata mi ha spiegato che lei da piccola tagliò i baffi al gatto e non notò alcuna variazione comportamentale, quindi gli Sphynx sono ok, diceva. Perchè infatti qualunque bambino sufficientemente incosciente da fare una cosa del genere sa come fare osservazioni scientifiche etologiche. Ma non è necessario. Guardate questo video, un modo di mangiare che purtroppo sembra comune a molti Sphynx, che senza i baffi non capiscono cosa stanno mangiando, e quanto è grande quello che stanno mangiando, tra l'ilarità dei loro umani.

Questo altro video invece fa chiaramente capire le difficolta del gattino più a destra al secondo 0.35, che è chiaramente confuso su dove si trovi il giocattolo, si comporta come se non lo vedesse.

Non starò neanche a menzionare tutte le altre deformazioni indotte nei gatti, dai Manx la cui mancanza di coda è sintomo di spina dorsale bifida a vario grado di patogenicità, al gatto bassotto affetto da nanismo per cui non riesce a saltare o correre come un gatto normale, ai siamesi ipertipici con la scatola cranica superallungata, agli scottish fold che soffrono di otite per via delle orecchie anormalmente ripiegate, la scelta è notevole. Adesso pare che abbiano cominciato a selezionare anche Maine Coon deformi rispetto a quello che è lo standard normale di un gatto rustico e forte, ma la cosa andrebbe indagata.

Nulla, comunque, in confronto ai cani

Lo stato di maltrattamento genetico di molte specie di cani è veramente serio. Mentre i felini sono in stasi evolutiva, ed è piu difficile alterarne la struttura, i cani sono stati alterati e modificati in tutte le varietà di forme e colori. Poco, per la verità, negli ultimi 15000 anni di convivenza, quando servivano come cani da lavoro, ma molto nell'ultimo secolo o due, da quando hanno inventato le mostre dei cani. Di conseguenza, non si può imputare la causa della maggiore varietà di razze canine alla domesticazione più antica, rispetto a quella felina, ma alla maggiore plasticità del genotipo dei lupi. I cani vanno dagli alani ai barboncini, dai mastini napoletani agli yorkshire da 1 kg, dai bassotti ai levrieri, col pelo lungo, corto, le creste, liscio, riccio, maculato, tinta unita, pezzato, striato, con le orecchie lunghe, corte, pendule, ritte... c'è di tutto, sono chiaramente geneticamente molto plasmabili. Ci sono però alterazioni mostruose anche nei cani, e per lo stesso motivo dei gatti: i cani piccoli devono avere caratteri infantili esasperati. Quelli grandi invece devono rispondere a un ideale di potenza soggiogata, il sogno del cacciatore-raccoglitore che abbiamo nei geni.

I carlini a me hanno sempre ricordato una patata con la lingua e le zampe, li trovo sgraziati, ma soprattutto mi fanno pena. Senti che si avvicina un carlino, per strada, ad alcuni metri a causa del loro ansimare. E' evidente a tutti che hanno problemi respiratori spesso gravi, per via della deformazione esasperata del cranio, peggio che nei persiani, ma continuano a essere cani molto diffusi e richiesti

Il teschio di un cane normale (sinistra) rispetto a quello di un carlino (destra). (C) Cruffa

Le modifiche del cranio del carlino sono così estreme che il 50% ha gravi problemi respiratori e solo il 7-15% respira normalmente. Il prognatismo della mandibola rende difficile la masticazione. L'esoftalmo (gli occhi sporgenti) spesso risulta in ulcere corneali che possono portare a cecità. Le zampe corte gli rendono difficile camminare normalmente, a cui si aggiunge una tendenza genetica all'obesità. Le pieghe della pelle portano facilmente a malattie cutanee. Dietro il palato si accumula tessuto cutaneo che porta a soffocamento.

Il carlino è solo il caso più estremo in assoluto, ma molti altri cani piccoli con la faccia piatta soffrono dello stesso problema: bulldog, bulldog francese, pechinese, Boston terrier, Shi Tzu, e anche il boxer soffrono tutti degli stessi problemi facciali del carlino, respirazione difficoltosa, denti sconnessi, occhi troppo sporgenti. Il bulldog un secolo fa era un cane da lavoro, selezionato per mordere i tori alle caviglie e impedirgli di andarsene dove volevano. Poi selezionato per i combattimenti. Poi selezionato per assomigliare a una versione neotenica (ovvero con caratteri infantili) di Winston Churchill. Un secolo fa i bulldog respiravano e correvano per i pascoli. Oggi ansimano, sbavano come lumache per via del prognatismo (cioè la mandibila che sporge) e della faccia piatta e se dovessero inseguire un toro probabilmente collasserebbero. Non ce li vogliono neanche in aereo, temono che muoiano in volo, anche in cabina pressurizzata.

Il cranio del bulldog un secolo fa (a sinistra) e oggi (a destra)

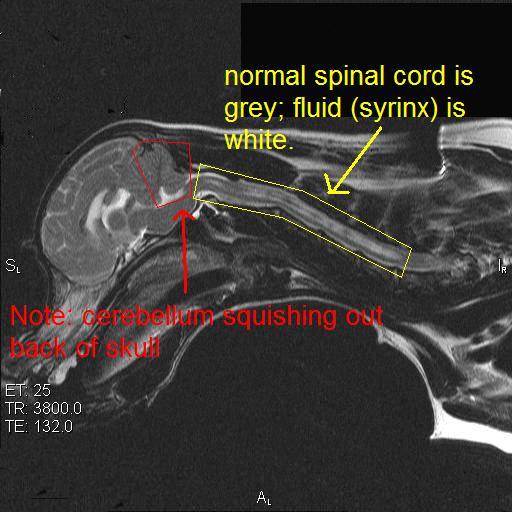

Il cavalier king Charles, una specie di cocker puccioso che sembra un cucciolo per tutta la vita, soffre di una patologia gravissima chiamata siringomielia. Fondamentalmente quello che accade è che nella metà circa di questi cagnetti antropomorfi la parte basale del cranio è stata deformata dalla selezione artificiale ed è troppo piccola, il cervelletto, che risiede in quell'area, troppo grande, perchè continua ad avere le dimensioni originali. Questo forza il cervelletto in eccesso in basso, attraverso il forame magno, il buco attraverso cui fuoriesce il modollo spinale dalla colonna vertebrale per connettersi al cervello, e blocca la circolazione del fluido che bagna il cervello, il liquido cerebro-spinale, con conseguenti danni cerebrali. Inoltre si creano delle sacche di liquido dette siringi nel tessuto del midollo spinale. Le conseguenze, si può immaginare, possono essere devastanti per i cagnolini colpiti.

I sintomi cominciano con un grattamento a mezz'aria a livello del collo e continuano con instabilià nelle zampe, mancanza di coordinazione muscolare, cambiamento di carattere, tendenza a non farsi toccare a causa di una ipersensibilità diffusa e soprattutto dolori atroci. L'unica possibilità è sottoporre il cane a costosissimi interventi chirurgici effettuati da un neurochirurgo veterinario specializzato, cosa che non tutti possono permettersi, e che potrebbe comunque risultare nella morte del cane. La chirurgia inoltre non ripara i danni neuronali già fatti.

Di esempi ne potrei fare altre dozzine. Tutti i cani e gatti di razza, chi più chi meno, soffrono di problemi genetici dovuti all'inbreeding, necessario per la selezione dei caratteri desiderati. I caratteri desiderati sono spesso decisi a tavolino da associazioni di dubbia moralità come il Kennel Club. Un documentario investigativo della BBC, Pedigree dogs exposed (dura un'ora ed è in inglese, ma è molto interessante), traccia l'adesione al movimento eugenetico nella storia del club ed espone pratiche assurde come la soppressione dei cuccioli che non rispondono allo standard perchè sono "geneticamente difettosi". Da noi in Italia la situazione è ulteriormente peggiorata dall'arrivo continuo di cuccioli con pedigree più o meno veri dall'est europeo, allevati da gente senza scrupoli che non esita a vendere gattini e cagnolini così inbred da essere una collezione di patologie genetiche e sofferenza.

Tutto questo potrebbe essere evitato?

Se il cane è il miglior amico dell'uomo, l'uomo è il miglior amico del cane? E del gatto?

Si potrebbe in teoria vietare l'allevamento di animali come sphynx e carlini, ma su base nazionale, quindi a livello globale la cosa non sortirebbe effetto. Le associazioni di allevatori di cani e gatti di razza non collaborano (penso che quello dell'ANFI sarà il prossimo gruppo di gatti a buttarmi fuori, se questo articolo dovesse girare: avanti il prossimo), con loro la discussione è come con un muro di gomma: almeno in Italia tutti (allevatori di cani, gatti, gechi, pesci rossi o qualunque altra cosa) sostengono che lo fanno solo per il piacere per rimetterci economicamente. Nessuno quindi offre agli acquirenti i risultati di test genetici completi che certifichino cuccioli senza patologie. Addirittura è permesso agli animali portatori di tare genetiche di riprodursi e spargere in giro le patologie genetiche. Sono l'orgogliosa dispensatrice di cibo di un soriano randagissimo che è cieco a causa di una patologia genetica (Progressive rethinal athrophy) tipica dei gatti abissini. Non so dove il mio gatto abbia rimediato il gene difettoso di un gatto di razza, ma se dovessi mai decidere di volere un abissino, dopo aver visto gli effetti sul povero Baldrick, pretenderei un esame genetico. Convincere gli allevatori a non ottemperare allo standard delle razze più a rischio è fatica sprecata, perchè l'acquirente di uno Sphynx desidera proprio un gatto glabro, non una imitazione, e quello di un carlino vuole una patata asmatica.

Lo scopo di questo lungo articolo quindi è tentare la terza strada, e informare chi desidera un cane o un gatto di razza _sano_ di evitare certe razze come i cavalier king charles, o di pretendere dall'allevatore test genetici da sottoporre al proprio veterinario di fiducia. Alla lunga questo costringerebbe gli allevatori a essere più scrupolosi nella selezione dei loro animali. Si tratta però di una via irta, lunga e difficile, perchè se il pupo piange che vuole il bassotto (che soffre di deformità ossee varie ed eventuali), i genitori spesso per accontentarlo gli comprano quello del discount allevato nell'est europeo, senza certificati e senza niente, chissenefrega se il cane soffre, perchè è più economico.

Io personalmente ho sempre e solo avuto randagini e, a parte il micio cieco, sono sempre stati geneticamente sani più dei pesci (che pure loro hanno una bella collezione di malattie). Non sento il desiderio di convivere con una creatura deformata per corrispondere a un ideale di bellezza fittizio, pagando per questa vanità altrui il prezzo di lunghe sofferenze (l'animale) e centinaia di euro (io). Capisco però anche chi desidera un animale di razza per essere sicuro che sarà di buon carattere, o di una certa taglia. Ma dovrebbe prima rendersi conto che non sta comperando un neonato umano, ma una creatura con le sue esigenze etologiche, prima tra tutte quella di non soffrire.

___________________________________________________

*I gattini devono stare in isolamento assoluto perché i vaccini chiaramente non funzionano e non coprono per TUTTO. I neonati no, perché il paragone tra neonati e gattini "non si può sentire". Sic. "Sei veterinaria tu"?, mi chiede la gattara. "No sono biologa qualcosa di immunologia penso di saperla". "I biologi sanno la biologia. Un veterinario serio non parla di cose che non sa come fai tu. BIOLOGA. Studia!!!". Quindi biologa è un insulto. I biologi sanno la biologia. I veterinari sanno la veterinaria. I vaccini non si è capito bene chi li sa.

** degenerata nel seguente modo: utente mi dice che sto dicendo fesserie sull'evoluzione e la domesticazione dei gatti. Io dico che ci sono molti dati scientifici a riprova. Utente non mi crede. Rispondo "Si faccia un giro su Google Scholar". Il gruppo esplode in un coro di dileggi sulla mia "laurea all'universita' di Google" e sul fatto che le prove stanno nei libri, mica su Google. "Dottor Google? Non ha un testo più serio da consigliare? Preferisco il cartaceo" "E' un semplice motore di ricerca" "mi sa che non esistono libri" e cosi' via. A me che Google Scholar e gli altri vari aggregatori e motori di ricerca di articoli scientifici sembrano la summa della civiltà sembra evidente che ho la scala di priorità sbagliate, dopo questa conversazione.

Un paio di Referenze aggiuntive

Kröger, R. H. H., Campbell, M. C. W., Fernald, R. D., & Wagner, H. J. (1999). Multifocal lenses compensate for chromatic defocus in vertebrate eyes. Journal of Comparative Physiology A, 184(4), 361-369.

Gilger, B. C., Davidson, M. G., & Howard, P. B. (1998). Keratometry, ultrasonic biometry, and prediction of intraocular lens power in the feline eye. American journal of veterinary research, 59(2), 131-134.

February 11, 2019

Storie ordinarie di gatti e cani brutti fuori, e di umani brutti dentro