Alexandra Tobor's Blog, page 9

June 24, 2012

Die Negerpuppe

Ich habe vor kurzem eine Mail bekommen. Der Absender entschuldigte sich im Vorfeld dafür, negative Kritik an meinem Roman äußern zu müssen, aber es gäbe da etwas, das ihm keine Ruhe lasse. In meinem Buch würde das „N-Wort“ vorkommen, und dann gleich zweimal. Ob das denn sein müsse? Dass er in Sachen N-Wort zwei und nicht fünfmal fündig wurde, verdankt er einem meiner Lektoren. Der fand das nämlich auch unschön und gemahnte zu politisch korrekter Wortwahl. Es kribbelte mich, das Tabu-Thema im Blog auszufransen.

In den Achtzigern hatte jedes polnische Kind eine “Negerpuppe”. Ihre Beliebtheit rührte wohl daher, dass sie recht billig zu produzieren war und man sie in jedem Kiosk kaufen konnte. Bewegungslos steckte sie in einem Folienbeutel, zwei schwarze Plastikschalen, so schlecht zusammengeschweißt, dass oft die Naht vom Kopf bis an den Unterleib sichtbar blieb. Der Produzent hatte der Puppe zwei blaue Äuglein reingedrückt, wie den anderen billigen Puppen auch, wen interessierte die authentische Augenfarbe, die Kinder pulten sie sowieso wieder heraus. Irgendwann lagen die Puppen löchrig im Sandkasten und wurden von Spinnen bewohnt. Farbe egal.

Ich sehe keinen Anlass, mich zu rechtfertigen oder gar selbst zu kasteien. Meine literarische Figur ist acht Jahre alt und tauscht ihr “Negerpüppchen” gegen eine leere Haribo-Tüte. Auf Polnisch hieß so eine Puppe „Lalka Murzynek“ (Puppe Negerlein), und wie man an diesem Wort schon sieht, stammt es etymologisch nicht aus derselben Quelle wie “nigger”.

„Murzynek“ entspricht unserem „Mohr“ (von Mauren), aber wer kann sich schon was unter einer „Möhrchenpuppe“ vorstellen? Aus heutiger Sicht ist „Mohr“ natürlich auch eine rassistische Bezeichnung, aber was weiß ein Kind im Polen der 1980er Jahre über Rassismus und political correctness? Was wusste denn zur selben Zeit der durchschnittliche Deutsche darüber? Ich habe kein Sachbuch geschrieben, mein Ding ist vielleicht die Groteske, aber keineswegs die Utopie. Alles was gesagt und gedacht wird, spiegelt damalige Realitäten wider. Dem Autor die Ideologie seiner Figuren zu unterstellen ist ähnlich absurd, wie einen Schauspieler für seine Fehltritte in einer Soap zu schelten. Mehr gibt es über meine Wortwahl nicht zu sagen.

Interessanter ist da schon die Frage nach dem Rassismus der Polen in Vergangenheit und Gegenwart. Mit zurückhaltender Begeisterung stellen populäre Sachbuchautoren hierzulande fest, dass die Polen nichts von political correctness halten. Eine Randgruppe, über die man keine Witze machen dürfte, gibt es nicht, und wer postkolonialistische Kritik am beliebten Kindergedicht „Murzynek Bambo“ übt, wird bestenfalls belächelt. Linke, die so etwas lesen, quellen über vor Empörung. „Rassismus!“ lautet der vor moralischer Verachtung und Selbstgerechtigkeit triefende Vorwurf. Bei allem selbstzugeschriebenem Reflexionsvermögen wundert es bloß, dass die Geschichte des gescholtenen Polens nicht berücksichtigt wird und westliche Phänomene meinende Begriffe, die im westlichen Diskurs gebildet wurden, “Rassismus” zum Beispiel, fraglos auf eine (post-)kommunistische Gesellschaft übertragen werden.

Was man allzuschnell als Rassismus abstempeln könnte, war in Wirklichkeit Exotismus. In den grauen Betonlandschaften Polens konnte man von den „warmen Ländern“ nur träumen. Die, denen Staat und Geldnot das Reisen verwehrten, erfanden Orte wie die „Inseln Hula-Gula“, Paradiese jenseits der Landesgrenzen, wo Kokospalmen sich in den Ozean bogen und ulkig verkleidete Äffchen Südfrüchte in goldenen Schalen servierten. Soweit ich informiert war, hatten nur Märchenfiguren die Möglichkeit, nach Afrika zu reisen. Däumelinchen, auf dem Rücken einer Schwalbe, und „Koziolek Matolek“, der Ziegenbock mit dem roten Höschen.

Während wir Kinder aus Bilderbüchern von der Existenz einer rabenschwarzen Menschenrasse mit wulstigen Lippen erfuhren, deren Angehörige mit Speer in der Hand aus exotischem Gebüsch herausstierten, beklebten die Erwachsenen die Wohnzimmerwände mit Fototapeten, die ferne Ufer zeigten; ein körniger Traum, der in winzige Farbpunkte zerfiel, je näher man ihm kam. Bei all der Idealisierung war es kein Wunder, dass der „Mohrenkopf“ jedes Produkt aufwertete: Rosinen, Kakao-Kekse, Vanille-Eis.

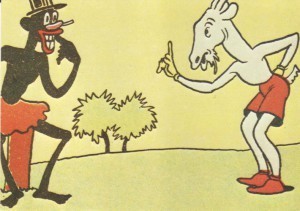

Was hätten wir nicht alles dafür gegeben, einmal einen echten „murzyn“ zu sehen! Gut hatte es dieser Malinowski. Als Ethnologe war es ihm vergönnt, Bananenröckchen unter wild-nackten Brüsten wackeln zu sehen. Menschen, denen es gelang, einmal nach Westdeutschland zu reisen, erinnern sich heute nicht nur an die vollen Supermärkte und glatten Autobahnen, sondern auch an ihren „ersten Neger“, die Gebildeten unter ihnen daran, zum ersten Mal einen Menschen von dunkler Hautfarbe gesehen zu haben. Letztere haben vermutlich im westlichen Ausland studiert, hatten sich irgendwann an den Anblick des Dunkelhäutigen in der Bahn gewöhnt, kritische Filme und Bücher geschaut, andere Perspektiven kennengelernt. Die Polen hatten zu solchem Wissen bis 1989 keinen Zugang, weder praktisch noch theoretisch. Akademische Diskurse aus dem Westen wurden an polnischen Universitäten nicht rezipiert. Texte von sozialer Sprengkraft blieben unübersetzt, im Original konnte sie niemand lesen, man hatte in der Schule ja Russisch gelernt, nicht Englisch, nicht Französisch und schon gar nicht Deutsch. Das Wissen, das hier zu Veränderungen im Denken führen konnte, war in Polen lange Zeit blockiert. So erklärt sich der Exotismus während der sozialistischen Ära von selbst. Durch Unwissen. Mit Rassismus, der Überzeugung von der Minderwertigkeit einer Rasse und daraus resultierenden diskriminierenden Praktiken hatte dieses Phänomen wenig zu tun, nicht zuletzt, weil in Polen einfach keine Schwarzen lebten. Wer hätte sich da für wen einsetzen, wer vor wem fürchten sollen? Das Fremde und Unbekannte war so weit weg, so anders, dass man es nur als Fiktion behandeln konnte, die frei von politischem Bewusstsein war. So sehen wir in der 1984 entstandenen Kult-Serie „Alternatywy 4“ ein blackface, einen schwarz geschminkten Weißen also, der einen amerikanischen Austauschstudenten darstellen sollte. Niemand störte sich daran. Hinter dem dunkel geschminkten Gesicht steckte nicht die Absicht, sich als Weißer über Farbige lustig zu machen (wie im 19. Jahrhundert bis in die 1960er Jahre in den USA), sondern schlicht die Unmöglichkeit, einen „echten Schwarzen“ für die Rolle aufzutreiben.

Was hätten wir nicht alles dafür gegeben, einmal einen echten „murzyn“ zu sehen! Gut hatte es dieser Malinowski. Als Ethnologe war es ihm vergönnt, Bananenröckchen unter wild-nackten Brüsten wackeln zu sehen. Menschen, denen es gelang, einmal nach Westdeutschland zu reisen, erinnern sich heute nicht nur an die vollen Supermärkte und glatten Autobahnen, sondern auch an ihren „ersten Neger“, die Gebildeten unter ihnen daran, zum ersten Mal einen Menschen von dunkler Hautfarbe gesehen zu haben. Letztere haben vermutlich im westlichen Ausland studiert, hatten sich irgendwann an den Anblick des Dunkelhäutigen in der Bahn gewöhnt, kritische Filme und Bücher geschaut, andere Perspektiven kennengelernt. Die Polen hatten zu solchem Wissen bis 1989 keinen Zugang, weder praktisch noch theoretisch. Akademische Diskurse aus dem Westen wurden an polnischen Universitäten nicht rezipiert. Texte von sozialer Sprengkraft blieben unübersetzt, im Original konnte sie niemand lesen, man hatte in der Schule ja Russisch gelernt, nicht Englisch, nicht Französisch und schon gar nicht Deutsch. Das Wissen, das hier zu Veränderungen im Denken führen konnte, war in Polen lange Zeit blockiert. So erklärt sich der Exotismus während der sozialistischen Ära von selbst. Durch Unwissen. Mit Rassismus, der Überzeugung von der Minderwertigkeit einer Rasse und daraus resultierenden diskriminierenden Praktiken hatte dieses Phänomen wenig zu tun, nicht zuletzt, weil in Polen einfach keine Schwarzen lebten. Wer hätte sich da für wen einsetzen, wer vor wem fürchten sollen? Das Fremde und Unbekannte war so weit weg, so anders, dass man es nur als Fiktion behandeln konnte, die frei von politischem Bewusstsein war. So sehen wir in der 1984 entstandenen Kult-Serie „Alternatywy 4“ ein blackface, einen schwarz geschminkten Weißen also, der einen amerikanischen Austauschstudenten darstellen sollte. Niemand störte sich daran. Hinter dem dunkel geschminkten Gesicht steckte nicht die Absicht, sich als Weißer über Farbige lustig zu machen (wie im 19. Jahrhundert bis in die 1960er Jahre in den USA), sondern schlicht die Unmöglichkeit, einen „echten Schwarzen“ für die Rolle aufzutreiben.

Heute sieht die Sache anders aus. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs wurden in Polen die ersten Schwarzen gesichtet, und der Rassismus, den wir meinen, trat unleugbar in Erscheinung. Ein Beispiel ist die Beliebtheit eines TV-Witzes, bei dem ein Farbiger, meist Mitglied der Big Band auf der Bühne, auf „negerisch“ angesprochen wird und in perfektem Polnisch antwortet. Schock! Hund am Steuer! Ein Primitiver, der sich einer komplexen Sprache bedient! Ein weiteres, viel schlimmeres Beispiel ist, dass man in Polen seinem ärgsten Feind wünscht, seine Tochter möge einen Schwarzen heiraten. Das gilt als die größtmögliche Schande. Aus unserer Perspektive sind solche Phänomene schockierend, aber man darf nicht vergessen, dass sie auch mal in Deutschland „issue“ waren. So thematisiert Fassbinder 1974 in „Angst essen Seele auf“ die soziale Unerwünschtheit romantischer Verbindungen zwischen Weißen und Schwarzen, in den USA wurde die Problematik bereits 1967 in „Guess who’s coming to Dinner“ verarbeitet.

Heute sieht die Sache anders aus. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs wurden in Polen die ersten Schwarzen gesichtet, und der Rassismus, den wir meinen, trat unleugbar in Erscheinung. Ein Beispiel ist die Beliebtheit eines TV-Witzes, bei dem ein Farbiger, meist Mitglied der Big Band auf der Bühne, auf „negerisch“ angesprochen wird und in perfektem Polnisch antwortet. Schock! Hund am Steuer! Ein Primitiver, der sich einer komplexen Sprache bedient! Ein weiteres, viel schlimmeres Beispiel ist, dass man in Polen seinem ärgsten Feind wünscht, seine Tochter möge einen Schwarzen heiraten. Das gilt als die größtmögliche Schande. Aus unserer Perspektive sind solche Phänomene schockierend, aber man darf nicht vergessen, dass sie auch mal in Deutschland „issue“ waren. So thematisiert Fassbinder 1974 in „Angst essen Seele auf“ die soziale Unerwünschtheit romantischer Verbindungen zwischen Weißen und Schwarzen, in den USA wurde die Problematik bereits 1967 in „Guess who’s coming to Dinner“ verarbeitet.

Fazit: Political Correctness ist kein Indikator für kulturelle und moralische Überlegenheit. Sie ist geschichtlich gewachsen, hier auf günstigem Boden, dort unter hemmenden Bedingungen. Alles braucht seine Zeit. Pauschale Verurteilung ist doof. Und ich kann meine Negerpuppe von damals nicht “afro-amerikanisch” oder “dunkelhäutig” nennen, zumal sie aus pechschwarzem Plastik war. Man kann die Vergangenheit nicht rückwirkend zensieren, ohne sie zu verfälschen.

{lang: 'de'}

June 7, 2012

Smells like Teen Spirit.

Die famose Menschette, auch bekannt als Erika Bertschinger-Eicke, hat neulich einen Riesenschwanz Sterne für ihren Tweet kassiert, der nichts anderes tut, als daran zu erinnern, dass wir alle einmal zum ersten Mal „Smells like Teen Spirit“ gehört haben. In einer Kooperation mit Wonneproppen @mitnichten, der sein Nirvana 10 Jahre nach mir erlebte, schrieb auch ich nun meine persönliche Geschichte zu diesem schwerwiegenden Song auf. Macht mit!

Wenn es um die Erziehung der Kinder zur Selbständigkeit ging, war meinen Eltern alles zuzutrauen. Der Löwenkäfig stand immer für mich offen. Von Klassenfahrten wurde ich nicht wie die anderen Kinder mit Blumenstrauß und parfümierter Ehrenbegleitung abgeholt. Ich musste selbst zusehen, wie ich nachhause kam. Das war gut, denn wo eine Freundin von mir noch mit 16 nicht wusste, wie man Zug fährt und sich nicht mal allein in ein Büdchen getraut hat, hatte ich schon im Supermarkt Zigaretten geklaut und auf dem Feld eine Laterne ausgetreten. Doch das war später.

1994 hat es mich jedenfalls nicht sonderlich überrascht, als meine Eltern mir eröffneten, sie hätten mich für ein Sommerferienlager in Frankreich angemeldet, das von der Arbeiter Wohlfahrt organisiert wurde. Für mich die einzige Gelegenheit, etwas zu erleben. Ich war gerade 13 geworden, das Programm in der Broschüre war jedoch für 14-17-jährige ausgeschrieben. Dass ich ein Jahr zu jung war für das Abenteuer, machte meinen Eltern noch weniger aus als mir. „Jugend“ war in Polen ein unschuldiger Begriff, man dachte nicht an Sex und Drogen, sondern an saubere Kameradschaft und Lagerfeuergitarre. Von der „Jugend“ hatten sie eine so idyllische Vorstellung, dass sie mich ohne jede Sorge allein fahren ließen. Ich würde Freundschaften fürs Leben schließen. Ach, die schönen Erinnerungen, sowas vergisst man doch niemals, nie. Und warum eigentlich jemanden mitnehmen, den man kennt, wenn man auch neue Leute kennenlernen kann? Machte das nicht den ganzen Reiz von Ferienfahrten aus?

Mit einem gut gefüllten Reiserucksack fährt mich mein Vater raus aus dem Kaff in die Stadt, in der es nicht viel, aber immerhin einen AWO-Parkplatz gibt. Dort kommt die Reisegruppe zusammen. Papa lässt mich in der Abendglut stehen, ich fühle mich in die Teilnehmer gerotzt, deren Gesichter mir alle nichts sagen. Ich trage eine geblümte Radlerhose und darüber ein T-Shirt von C&A, mit einem lustigen Hund vorne drauf. Meine Beine sind mehlbleich und wachsen wie schiefe Äste aus den gefälschten roten Chucks, aber noch habe ich kein anderes Wort als „Turnschuhe“ dafür. Ich stehe verloren da und versuche, jemanden wie mich zu finden. Aber anscheinend bin ich die Einzige, die alleine unterwegs ist. Die Mädchen mit ihren unter bauchfreien Tops sprießenden Tittchen werfen das lange Haar zurück und den Kopf in den Nacken. Das Samthaargummi mal fest- mal rausziehend, präsentieren sie sich den verklemmten, scheinbar desinteressierten Blicken der Jungs. Verspüre Unbehagen. Ein schmerzendes Bewusstsein darüber, nichts davon selbst zu sein. Ich sitze vorne, allein auf einem Zweier, wo ich immerhin bessere Schlafbedingungen als alle anderen habe.

Als der Bus zum ersten Mal auf einem Rastplatz hält, ist es schon dunkel. Unterwegs sind Jugendliche aus Dormagen zugestiegen, denen ich noch keine Aufmerksamkeit gewidmet habe. Wie alle anderen klettere ich aus dem Bus und suche die Toiletten auf. Als ich wiederkomme, gesenkten Blickes, die dümmlich-formlose Frisur vor mir herschaukelnd wie Pferdegeschirr, erwartet mich ein entsetzlicher Anblick: Vor dem Reisebus steht eine Gruppe von Jugendlichen, die nicht nur diametral dem Jugendbild meiner Eltern widerspricht, sondern sogar meinem eigenen, deutschen Wissen darüber, wie Jugendliche auszusehen, sich zu kleiden und zu benehmen haben. Fünf finstere Mädchen blicken mich an. Sie haben schwarze T-Shirts mit grässlichen Motiven an. Ihre Jeans sind zerrissen, was nichts Neues ist, aber mitten im Sommer tragen sie dazu klobige, schwarze Stiefel mit roten Schnürsenkeln. Die Haare sind zottelig, lang und gefärbt. Eine von ihnen heißt „Carrie“. Alle halten eine Zigarette in der Hand. Raucher!!! Im Jugendcamp! Rauchende Jugendliche! Ihr Anblick ist ein einziger Angriff auf meine Wohlerzogenheit. Panik steigt in mir auf. Mit denen sitze ich in einem Bus!? Mit denen muss ich drei Wochen lang… ich schüttele den Gedanken ab und stieige verschüchtert zurück in den Bus. Vor Angst schlafe ich die ganze Nacht nicht, und doch gibt es am nächsten Tag ein böses Erwachen.

Da es mir nicht gelang, entsprechende Kontakte zu knüpfen, werde ich dem einzigen Zelt zugeteilt, wo noch ein Platz frei ist: es ist das Zelt mit „Carrie“ drinne, die aussieht wie John Lennon mit kirschrotem Lippenstift. Carrie und ihre rauchenden Freundinnen mit den dicken Brüsten, schweren Stiefeln, hennaroten Haaren, von vielen Lederriemchen umwickelten Unterarmen, überall haben sie Nieten klemmen, wie irgendwelche „gewalttätigen Satanisten“ , und ihre Lektüre sind „Stephen King“ und „U-Comix“, beides kenne ich nicht, beides macht mir Angst. Die zerzausten Mädchen scheinen von mir genauso wenig angetan zu sein wie ich von ihnen. Ich verkrieche mich in meinen Schlafsack und schluchze hilflos in mich hinein.

Carrie fragt, ob ich mit will zum Strand und steckt eine Flasche „Wodka-Orange“ in ihren Army-Rucksack. Das ist so, als ob mich jemand fragt: „Kommst du mit, Hamster aufschlitzen?“, ich kann gar nicht glauben, dass man mir solche Fragen stellt. „Ich gehe schon mit anderen“, lüge ich und lege mir schon im Kopf die Sätze zurecht, die ich meinen Eltern schreiben werde: „Ich bin in der Hölle. Alle rauchen und trinken Alkohol. Niemand hier ist normal.“

Die „anderen“, mit denen ich angeblich zum Strand gehe, sind schon lange weg. Ich bin jetzt also allein im Zelt. Besser allein im Dunkeln, als in den Fängen dieser Raucher-Trinker-Satanisten. Kaum habe ich das gedacht, höre ich draußen stimmen. Ich luge schüchtern aus dem Zelt und erkenne an den Holztischen einen besonders hässlichen Punker, der auch zu dieser Bande von Wilden gehört. Die Seiten seines Kopfes sind ausrasiert und von kleinen Schnittnarben durchzogen. Die wenigen fettigen Haare hängen schlaff runter wie ein Hahnenkamm. Er steckt eine Kassette in den Kassettenrekorder. Erst „Gott ist tot“, oder so. Ein grauenvolles Lied, ich weiß nicht, wie man sich so etwas überhaupt anhören kann. Beim nächsten Song schrecke ich zusammen. Da brüllt einer, als würde ihm die Haut abgezogen. Garstige, böse, mürrische Musik. Ich habe keine Ahnung, dass die Stimme Kurt Cobain gehört, der sich im April das Leben genommen hat. Die Leute aus meiner Klasse sind anders drauf als die Jugendlichen aus dem Camp. Ihre Persönlichkeit drücken sie durch Markenkleidung aus; Levis, Diesel und Benetton, Nike, adidas und Replay. Ich bin über Lee noch nicht hinausgekommen, die 501 würde mich ein Jahrestaschengeld kosten. Ich höre schöne Musik wie „Sleeping Sattelite“ und „Would I lie to you“, nicht so einen Lärm. Wie gestört muss man sein, um das zu mögen?

Scheiße. Der Punker entdeckt mich. Winkt mir zu. Ich weiß, dass er mir gleich ein Messer an die Kehle halten wird, dass er mich gleich schänden wird wie ein grausames Kind einen Käfer. “Here we are now, entertain us.” Ich habe zu viel Angst, um mich einzunässen. „Was machste denn da?“, ruft der Punker wieder. Ich stelle mich tot, „with the lights out, it’s less dangerous“. Ich schluchze in Erwartung meines baldigen Todes, “I feel stupid and contagious”, geh weg, geh weg, geh weg, “hello, hello, hello” – Der Punker ist ins Zelt gekrochen, hockt direkt neben mir. „Ey, geht’s dir nicht gut?“, fragt er. „Ist doch scheiße, hier alleine rumzuhängen, ey. Setz dich doch zu uns. Kippe?“ Ich schüttle energisch den Kopf. Der Punker packt mich am Arm. Aber es tut gar nicht weh. Ich lasse mich aus dem Zelt ziehen. Zwei Stunden später sind wir Freunde und pinseln mit roter Farbe auf ein halbiertes Laken: DEUTSCHLAND HALT’S MAUL.

Smells like teen spirit.

{lang: 'de'}

May 25, 2012

Spätaussiedler Fashion-Blog

Cześć, Fashion-Weaklings!

Der Sommer ist da! Wem die Tante aus BRD keinen schickt, zaubert sich jetzt einen Badeanzug aus Opas altem Unterhemd. Einfach unten zum Pimmelchen knoten und dem Weitschwimmen im Baggersee steht außer den vorbeidriftenden Kackwürsten nichts mehr entgegen! Wir Spätaussiedler-Fashion-Blogger feiern dieses Jahr den schlesischen Wehrmachtspass mit einer modischen Zeitreise in die 1990er Jahre. Genießen Sie unsere Auswahl traumhafter, postkommunistischer Outfits, die uns zu dem gemacht haben, was wir heute sind!

Die Redaktion

Ein ganzes Monatsgehalt und mehr kostet so ein MickyMaus-Pyjama. Da ist es nur verständlich, dass man ihn wie einen festlichen Anzug trägt: das Hemd gehört in die Hose! Wer seiner Familie westliche Kleidung kauft, ist mit einem Fuß schon hinter der Grenze. Die traditionellen Lebkuchen-Hausschuhe mit Oblatensohle dürfen natürlich noch mit! Weil für die Ausreise gespart werden muss, bekommen die Kinder statt Kaugummi einen extra langlebigen Luftballon, dessen Zipfel sie sich zwischen die Zähne klemmen. Das sind vielleicht Blasen!

Vater und Sohn! Das ist die graublaue Jacke in groß und in klein, das sind vier weiße Rohling-Schuhe, die darauf warten, mit preiswertem Filzstift die Adidas-Blüte aufgemalt zu bekommen. Stolz präsentiert der Patriarch uns seinen türkischen Pullover mit erstem Ansatz von Wohlstandsbauch, während der Sprössling von den neuen Reisemöglichkeiten (siehe Hose) einwenig überfordert scheint.

Jadwiga (Wunschname “Raclette”) und Tomek (Wunschname “Ralle-Kevin”) dürfen vor einem Riesen-Urzeitkrebschen posieren. Sie sind die Gewinner der siebten Hunde-Revue Castrop-Rauxel. Jadwiga trägt eine beidseitig behinderte Wendewindjacke. Die zugehörige Windhose diente 80000 Spätaussiedlern als Notunterkunft. Tomek freut sich über sein Sweatshirt mit glühender Kaffeebohne; exklusive Ausschussware von Tchibo.

Die modebewusste Spätaussiedlerin will auch in wärmeren Gefilden nicht auf ihren Bison-Pelz verzichten. Raffiniert täuscht sie mit einer Volumen aufschäumenden Frisur eine russische Kopfbedeckung vor. Das Schöne verbindet sich hier mit dem Notwendigen; Ohne den mächtigen Afro würde die Mutterfigur aus dem Pelzmantel schauen wie ein Stecknadelkopf aus einem Korken.

Moonwashed Jeans for brainwashed People! Die polnische Sehnsucht nach ferner Exotik schlägt sich in der Farb- und Motivwahl des Knabenhöschens nieder (Calippo-Fizz, Werbegeschenk). Im Aussiedler-Universum tragen alle Frauen hauchdünne Nylonsöckchen. Die Trendfarbe ist seit Äonen die auf den imaginären Hulla-Gulla-Inseln erworbene Bräune. Die Bedeutung des bronzefarbenen “Hauch von Nichts” kann nicht hoch genug bewertet werden: Noch heute nutzen Spätaussiedlerinnen, die das Solarium besuchen, den Gesichtsbräuner instinktiv für die Füße.

Noch mehr Aussiedler-Fashion gibt es hier!

Außerdem: Am 9.6. signiere ich Bücher in Berlins euligstem Comicladen! “Grober Unfug”! Kommt alle!

{lang: 'de'}

May 14, 2012

BRD – Ein polnischer Traum. Zwei Löffelchen Hörspiel zum seltsamen Buch.

May 6, 2012

Es ist nicht alles Neid, was grantelt.

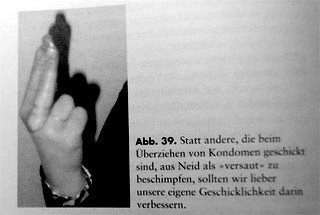

Als Reaktion auf meine letzten beiden Blogartikel erreichten mich Einsendungen, in denen bemängelt wurde, dass ich nicht auf den Unterschied zwischen Neid und Kritik eingehe. Menschen, die sich in ihrer Rolle als Disser der Durchschnittlichkeit gefallen, wollten ihre edle Gesinnung nicht als moralisch verwerfliche Haltung dargestellt wissen. Es gab auch Stimmen, die Neid negierten, besonders den eigenen, und dem Neidvorwurf durch den Vorwurf einer rhetorischen Keule begegneten.

Was hat es mit der Neid-Keule auf sich? Gibt es sie wirklich? Und wem schlägt sie den Schädel ein?

Jeder, der sich schon einmal mit dem Wesen von Konflikten befasst hat, weiß, welche große Rolle die Egos der Streithähnchen darin spielen. Wenn unser Selbstbild angegriffen wird, sind wir betrübt, wir werden sauer, wir geraten aus dem Gleichgewicht. In jedem Angriff liegt eine Verletzungsgefahr, darum liegt es nahe, die Bedrohung abzuwehren, um die positive Sicht auf sich selbst aufrechtzuerhalten. Wird der Ball aber zurückgeschlagen, entsteht eine Dynamik, in der beide Akteure gleichzeitig Angreifer und Angegriffene sind.

Ein Beispiel:

Enrico liebt Casting-Shows, ist im Chor aktiv und bewundert das Gesangstalent seiner Freundin Susi. „Komm schon, mach beim DSDS-Casting mit!“ feuert er sie an. Als Susi überraschend in den Recall kommt, wird Enrico ganz komisch zumute. Dass Susi es schafft, damit hätte er jetzt nicht gerechnet. Er hatte sie die ganze Zeit ermuntert, weil er selbst keinen Mut hatte, weil er teilhaben wollte an dem Abenteuer, ohne sich selbst in Gefahr zu begeben. Ach, hätte er bloß mitgemacht! Vielleicht wäre er jetzt an Susis Stelle. Schließlich kann er singen wie Justin Timerblake. Aber seit Susis Erfolg kann Enrico nicht ruhig schlafen. Nur Verlierer nehmen eine Chance nicht wahr, denkt er, aber ich bin kein Verlierer.

„Wie fandst du es?“ fragt Susi, nachdem Enrico ihren Recall-Auftritt gesehen hat. „Geht so“, sagt Enrico. „Ehrlich gesagt verstehe ich nicht, warum du weiter bist. Eigentlich hast du echt scheiße gesungen.“ Susi, die tagein, tagaus ihre Nummer geübt hat, ist tief verletzt. Nicht gut gesungen? Sie? Und das muss sie sich von ihrem besten Freund sagen lassen? Warum ist er gemein zu ihr, statt sich für sie zu freuen? „Du bist doch nur neidisch!“ kläfft Susi. Enrico weiß, dass Neid kein Kompliment für sein ohnehin schon angeknackstes Ego ist. Neidisch sein, das bedeutet, seine Unterlegenheit zugeben. „Klar, würd ich auch sagen, wenn ich nicht singen könnte!“ wehrt er sich. Singen ist Susis Leben. Damit trifft Enrico sie härter, als sie ihn mit ihrem Neidvorwurf getroffen hat.

Beide fühlen sich als Opfer eines Angriffs, beide sind sich sicher, sich nur verteidigt zu haben. Enrico hat Susi angegriffen, um den Angriff abzuwehren, die ihr Erfolg für sein Selbstbewusstsein darstellte. Daraufhin hat Susi sich gewehrt, indem sie Enrico Neid vorgeworfen hat. Enricos einzige Möglichkeit, sein Selbstbild zu schützen, bestand darin, sich selbst zu immunisieren – mit dem Vorwurf, Neid sei Susis moralische Keule.

Wir sehen, dass das Anprangern der „moralischen Keule“ auch nur eine Waffe im Krieg der Egos ist.

Und wenn Susi nun wirklich nicht so toll gesungen hat? War es da nicht Enricos gutes Recht, ja, nicht sogar seine Pflicht, ihre Performance zu kritisieren? Er könnte Susi bei Gelegenheit vorwerfen, sie könne keine Kritik vertragen. Das würde ihr das Maul doch ein für alle Mal stopfen.

Aber so einfach ist es nicht. „Kritisieren“ kommt von unterscheiden, trennen. Kriterien bilden den Maßstab, den man anlegt, um den Wert oder Unwert einer Sache abzuwägen. Wer kritisieren will, ohne sich Neid vorwerfen zu lassen, muss deutlich machen, welche Kriterien seinem Tadel zugrunde liegen. Das kann durchaus der eigene Geschmack sein. Einer ungebildeten Truller, die zugibt, auf leichte Lektüre zu stehen, nehme ich ab, dass sie Elfriede Jelinek zum Kotzen findet und nicht etwa neidisch ist, wenn sie ihre Enttäuschung über den Fehlgriff auf Amazon kundgibt. Ihre Meinung nehme ich ernster als das hochgestochene Geschwurbel von einem, der vernichtend urteilt, ohne seine Kriterien sichtbar zu machen.

Zum Schluss sei noch eine Frage aufgeworfen: Ist es Neid, wenn uns der Erfolg Anderer wundert? Hierzu eine persönliche Anekdote von unerhörter Aktualität. Zeitlebens hatte ich keine Beziehung zu „schlechten Büchern“. Weil ich wusste, dass sie mir kein Vergnügen bereiten, hielt ich mich von ihnen fern. Bis ich selbst ein Buch schreiben musste. Ich entwickelte in dieser Zeit ein ungesundes Interesse an Büchern, die viel beworben, und deshalb viel gelesen werden, Büchern, die uns mit aggressiv greller Farbgestaltung aus den Schaufenstern heraus anspringen. Plötzlich wollte ich es doch genauer wissen: Was sind das für Sachen, die erfolgreich sind? Ich begann, mir jeden Tag Leseproben herunterzuladen. Und es kam mir hoch. So viel Schrott. So viel Durchfall. Plattes, Abgeschmacktes, Langweiliges, Dummes. DAS DURFTE DOCH WOHL NICHT WAHR SEIN!!!! Auf der Amazon-Seite interessierten mich nur noch die Ein-Stern-Bewertungen. Ich ertappte mich beim „Endlich sagt’s mal einer!“-denken. Der Hals schwoll mir an, der Magen rumorte. In mancher Leseprobennacht raste mir der Puls. Herabgezogen von der schaurigen Lust an der Verderbtheit der Kultur war an Schlaf nicht zu denken. Schließlich kaufte ich mir sogar die Bücher, deren Leseproben mir so viel Beschissenheit versprachen. Ich wurde süchtig nach Beschissenheit. Tausende von Verrissen hätte ich am liebsten geschrieben, aus meinem genervten Kopf herunter, ach, wäre ich nur einer von diesen Amazon-Rezensenten, die nichts Besseres zu tun haben. Hätte mir in meinem Zorn auf den Bestsellerschrott jemand gesagt, ich wäre neidisch, ich hätte empört aufgelacht. Neidisch? Worauf denn bitte? Auf miesen Stil? Mageren Wortschatz? Oberflächliche Themen? Platte Witze? Nee, oder? Und doch musste doch was im Busch sein, dass ich mir täglich diese Folter antat, während Bände großartiger Literatur auf der Leseliste vergeblich darauf warteten, von mir in die Hand genommen zu werden. Wenn bspw. diese erfolgreichen Frauenromane mich so null interessierten, und ich so offensichtlich nicht die Zielgruppe dafür war, warum ignorierte ich sie nicht einfach?

Neid kann eben auch das Bedauern darüber sein, dass man nicht über die Mittel verfügt, seinen Status zu verbessern. Denn diese Mittel sind nicht nur materieller Natur (Geld, Besitz) oder geistiger (Talente), es geht auch um kulturelle, soziale Mittel, Kontakte, den Zugang zu bestimmten Systemen. Immer steckt Angst um die eigene Existenz dahinter: Kann ich in einem System überleben, in dem die „falschen“ Leute an der Macht sind? Kann ich mit guten Büchern erfolgreich sein, wenn Menschen schlechte lesen wollen? Klug wäre, zu überlegen, wie man dem Falschen das Richtige unterjubelt. Leider tendieren wir eher zur Selbstzerfleischung. Es ist keine angenehme Erkenntnis: Neid schadet uns auch, wenn wir ihm den Mantel der Kritik überstülpen.

{lang: 'de'}

April 9, 2012

Rat für Neider

Wer neidet, der leidet. Wer beneidet wird, auch. Aber was hilft gegen dieses Übel? Ihr armen Seelen in Not!, hier einige Vorschläge:

Neidern, die ihre finstere Stirnfalte aus Image-Gründen nicht glätten wollen, empfehle ich, die zerkratzten Hände des Gärtners zu betrachten, nicht nur das Blumenbeet. Anders gesagt: Was mag der Preis des Erfolges (gewesen) sein, den ich einem anderen missgönne? Und wäre ich selbst bereit, diesen Preis zu zahlen, wenn keine anderen Hindernisse mir im Weg stünden? Würde ich das höchste Tier im Betrieb sein wollen, wenn ich das Büro jeden Tag nicht vor 22:00 verlassen könnte? Möchte ich meine sozialen Kontakte der Einsamkeit des Schriftstellers opfern? Hätte ich die Nerven, mich als öffentliche Person verletzender Kritik auszusetzen? Niemand, der seine Sache gut macht, tut es „einfach so“. Überall müssen Prioritäten bestimmt und Opfer erbracht werden. Und wie häufig ist das Besondere und Beneidenswerte aus einem Defizit erwachsen! Was ein Mensch als persönlichen Nachteil erfährt, kann für ihn ein großer Motivator sein, diesen durch Leistung zu kompensieren. Würdest du die Nachteile in Kauf nehmen? Würdest du die beschissene Kindheit wählen, die Zugehörigkeit zu einer Randgruppe, eine psychische Krankheit, ein traumatisierendes Schicksal, eine Behinderung? Wenn du neidisch bleiben willst, tröste dich mit: „Naja, dafür hat er keine Freunde.“ Das beseitigt zwar nicht dein Problem, aber wenigstens dämpft es den bohrenden Schmerz.

Neid macht krank, und zwar nachweislich. „Da gibt’s auch Studien.“ Die Folgen können Magenschmerzen, Migräne, Abgeschlagenheit, sogar handfeste Depressionen sein. Neid ist Selbstverletzung mit Bumerang. Wer nachts missmutige Gedanken kreisen lässt, gibt sich selbst zu verstehen, dass ihm jeder den Platz streitig machen kann. Der Erfolg des Anderen wird als Bedrohung der eigenen Existenz empfunden, obwohl beide nichts miteinander zu tun haben. Den Teufelskreis, der den eigenen Erfolg verhindert, kann man nur durchbrechen, wenn man den Neid einstampft. Und so wird’s gemacht:

Mach dir bewusst, dass “Glück” unbegrenzt ist. Dadurch, dass es anderen zufließt, wird es nicht knapper. Seine Verfügbarkeit wird nicht gemindert, der Zugang dadurch nicht erschwert. Es hilft, sich Chancen, Erfüllung, Glück & Co. als Ozean vorzustellen, an dessen Ufern wir wandeln. Wir bestimmen selbst, wie viel davon uns zusteht, indem wir das Gefäß mitbringen, mit dem wir daraus schöpfen wollen. Der eine kommt mit einem großen Eimer, der andere mit einem Fingerhut. Es ist genug für alle da, aber wer sich selbst beschränkt, dem wird die Fülle nichts nützen. Das ist natürlich esoterischer Schmu und der Soziologe weiß, dass Chancen nicht bloß eine Frage der persönlichen Philosophie sind, ich aber sage euch: tragt nur den guten Glauben im Herzen. Zweifel ist ein Sprengmeister, aber er hat noch nie ein Haus gebaut. Ein Gespür für die Fülle bekommt man übrigens, wenn man sich täglich in Dankbarkeit übt. Dabei geht es nicht um Unterwürfigkeit, sondern um Anerkennung, und um die Erkenntnis, dass man schon teilhat an allem was gut ist, dass man nicht so ausgeschlossen ist, wie man sich manchmal fühlt. Dankbar sein muss man nicht unbedingt konkreten Personen aus dem persönlichen Umfeld, die einem geholfen haben. Es reichen wenige Sekunden stummer Wertschätzung für so simple und scheinbar selbstverständliche Dinge wie: die Schönheit der Kirschblüte vor dem Fenster, den Fleiß der Mönche im mittelalterlichen Skriptorium, die Großartigkeit amerikanischer Serien, dass die neue H&M-Buxe so flauschig ist, und natürlich Schokolade. Lass die Amelie toben! Mit solchen Gedanken lenkt man die Aufmerksamkeit von seinem verengten Selbst auf die weite, offene Welt, und das löst den würgenden Knoten. Just do it.

Das Leben ohne Neid hat noch mehr zu bieten: Wer sich für Andere aufrichtig freut, der kommt ihnen eher näher und kann Wertvolles von ihnen lernen. Kaum etwas ist erfüllender, als mit Menschen befreundet zu sein, die man ohne Bitterkeit bewundert. Irgendwo habe ich folgendes Zitat aufgeschnappt: „Kleine Menschen mögen auf ihre Genossen neidisch sein, wahrhaft große Männer suchen einander und lieben sich.“ Sie lieben sich nicht nur, sie helfen einander. Sie teilen ihre Ressourcen, profitieren von gemeinsamen Kontakten und bringen einander nach vorn. Wenn das keine guten Argumente sind, weiß ich auch nicht.

{lang: 'de'}

April 7, 2012

Der dumme Neid.

Ich hasse den Anblick von Hüllen großer Talente, die der Neid zerfressen hat, bevor sie sich entfalten konnten. Schlaflos machen mich auch die Opfer des Neides, denen dieses Unrecht widerfährt. Was soll diese unnütze Emotion eigentlich? Was kann man tun, wenn man ohnmächtig ist vor Neid? Wie geht man als Beneideter mit Neidern um? Kann man dieses Unkraut auch jäten? Diesen Fragen werde ich in den nächsten Tagen nachgehen.

Dem Wollüstigen gefällt die Hurerei ausgesprochen, der Maßlose lässt sich den Schweinskopf schmecken. Eitle Damen finden im Spiegel ihr Glück, und dem Geizigen gefällt, nichts teilen zu müssen. Nur der Neider hat keine Freude an seinem Laster. Das einzige, worin er sich suhlen kann, ist seine selbstzerstörerische Misere. Es ist kein Zweifel, dass Neid die dümmste unter den Sünden ist. Dumm ist der Neid nicht nur, weil man ihm nichts Positives abgewinnen kann. Neid ist dumm, weil er aus fehlerhaftem Denken erwächst. Der Neider leidet an einem selbstgeschaffenen Phantom, das ihn zerfrisst, ehe er seine Falschheit durchschauen kann. Wären wir in einem mittelalterlichen Gemälde, würde uns der Neid vermutlich in der allegorischen Gestalt einer zerfallenden Vettel begegnen, die faulzahnig an ihrem eigenen Herzen nagt. Ein treffendes Bild!

Über das Gefühl des Neides kann man sagen, dass ihm bestimmte zu hinterfragende Annahmen zugrunde liegen. Erstens: Das, was der Beneidete hat, ist toll. Zweitens: Der Beneidete misst der Sache denselben Wert zu wie ich. Und drittens: Meine Vorstellungen vom Glück, das diese Person aus dem Besitz der Sache zieht, stimmen mit ihrem subjektiven Glück überein. Im praxisnahen Beispiel könnte Neider Fritzi denken: „Also, Murmels Blog ist eins der meistgelesenen in Deutschland. Man, das ist toll! Ich wette, Murmel geht da jeden Tag einer ab, bei den Besucherzahlen. Wenn ich so gut schreiben könnte, hätt ich voll das Traumleben. Wie Murmel.“ Schön wäre, wenn Fritzis Gedankengang nun eigene Initiative folgen würde. Wenn Fritzi Top-Blogger werden wollte, könnte er sich ein Beispiel an Murmel nehmen und ebenfalls jeden Tag stundenlang Recherchen zu diversen Themen treiben, um am Abend in der Lage zu sein, einige kluge Sätze darüber zu schreiben. Leider kommen die meisten Bewunderer nicht über diesen Schritt hinaus. Die Einsicht, selbst nicht auf Anhieb zu können, was der Beneidete scheinbar mühelos kann, ist lähmend, entmutigend, ein Angriff auf das Selbstbewusstsein. Was dann folgt, ist ein alberner Schwanz an Gedanken, die auf irrationalste Weise das geknickte Selbst wiederaufzurichten suchen.

Das Erste, was man gegen die Bedrohung unternehmen kann, ist, die Legitimität des Bewunderten anzuzweifeln. Der Neider sucht nach Widersprüchen, Fehlern und Unvollkommenheiten, einzig um nachweisen zu können, dass die beneidete Person der eigenen schmerzenden Idealvorstellung von ihr nicht standhält. Wenn Fritzi sich selbst (und am besten auch anderen!) klarmachen kann, dass der König seinem Status nicht gerecht wird, hat er die Illusion, die Chancen stünden für ihn besser, eines Tages selbst den Thron zu erklimmen. Das ist im Grunde die Denke heranwachsender Mädchen, die für einen Star schwärmen und meinen, sie könnten ihn heiraten, wenn er sich nur von seiner blöden Promi-Freundin trennen würde.

Im Internet wuchert der Neid, man begegnet ihm in Blogkommentaren und Amazon-Rezensionen. Er tarnt sich als legitime Kritik und scharfsinniger Rant und sein Ausdruck findet nicht selten Beifall. Aber er zerstört beide: die Neider und die Beneideten. Natürlich kann man nicht jedem Kritiker Neid vorwerfen. Solange jedenfalls nicht, wie er auf der sachlichen Ebene bleibt und seine Argumentationsgrundlage transparent hält. Aber was soll man von Leuten halten, die sich drei verschiedene Amazon-Accounts anlegen, um mit mäßig gelungener „Stimmverstellung“ den Autor eines Buches zu „verreißen“? Dem Phänomen der engagierten, ausufernden Negativ-Rezi begegnet man eigenartigerweise selten bei den ganz Großen, auch wenn die schon mal ziemlichen Scheiß veröffentlichen. Es sind die „Promis“ aus dem Netz, die den größten Neidattacken ausgesetzt sind. Menschen wie Sascha Lobo, Jan-Uwe Fitz oder Ada Blitzkrieg. Warum? Weil sie „jedermann“ sind. Weil sie nicht ins Netz herabgekommen sind aus dem Fernsehen, sondern nur Typen mit einem Laptop sind, wie du und ich. Und weil sie Aufmerksamkeit generieren, nach der wir uns selbst so sehnen. Neidisch ist man in Nerd-Kreisen nicht auf die Prinzessin von Monaco oder Boris Becker, sondern auf Leute, die etwas erreicht haben, das man selbst hätte erreichen können oder wozu man wenigstens in der Lage zu sein meint. Und so liest man aus Kommentaren, Rezensionen und dergleichen immer den Schmerz über den Erfolg der Anderen heraus, der im Grunde nur eine Negativfolie für die eigenen Gefühle der Unzulänglichkeit und des Versagens vor dem eigenen Anspruch ist. Ergo: dem Beneideten wird Schmerz zugefügt, als eine Art „Rache“ dafür, dass man selbstverschuldete Schmerzen leidet. Weil man so viel zerstörerische Energie in den Neid steckt, verkrüppelt man sich selbst bis zur Handlungsunfähigkeit. Noch ferner rückt damit das Ziel, selbst auf den grünen Zweig des Erfolges zu kommen. Und ist das nicht dumm?

Gewiss würde manchem Neider helfen, einen Blick auf die andere Seite des Neides zu werfen. Dazu eine Anekdote aus meinem faden Leben:

Zu einem Selbstbild als Beneidete war ich nie in der Lage. Außer Rambo auf VHS hatte ich nichts, das die Bewunderung Anderer auf sich ziehen konnte. Ich war unscheinbar, schüchtern und still. Niemand riss sich darum, mit mir befreundet zu sein. Nur im Kunstunterricht wollten alle neben mir sitzen, ich konnte nämlich gut zeichnen. Die Bewunderung, die mir zuteilwurde, war wohlwollender Natur. Während dieser zwei Stunden im Kunstraum fühlte ich mich wertvoll und geschätzt. Die Bestätigung löste einige zwischenmenschliche Blockaden. In der Acht wurde im Rahmen irgendeines Projekts eine Klassenzeitung nach Art einer Abi-Zeitung produziert und die Schüler charakterisierten einander in mittelmäßigen Artikeln. Über mich stand drin: „Von vielen wird sie um ihr Schreibtalent beneidet.“ Und ich so: Häää??? Wieso denn ausgerechnet beneidet? Dass Neid hier nicht als Bewunderung, sondern als Missgunst gemeint war, erfuhr ich schon bald in Form persönlicher Geständnisse und vertraulicher Berichte: „Die haben ein Problem mit dir, weil du dies und jenes kannst.“ Es hat mich absolut verstört, um etwas beneidet zu werden, von dem ich dachte, dass es allen Freude bringt. Ich kannte Neid aus anderem Zusammenhang. Überall gab es die selbsterklärten Übermenschen aus der letzten Reihe, die es darauf ankommen ließen, beneidet zu werden. Wenn andere sich mies fühlten, ging es ihnen gut. Es waren Mobber, Markenprolls, verwöhnte Bildungsbürgerkinder. Reich & Schön der Schulhofwelt. Mit allem, was sie taten, wollten sie demonstrieren: Wir sind oben, weil ihr unten seid. Das war nun das Letzte, was ich wollte, wenn ich zeichnete oder schrieb. Ich tat es, um meine Freunde zum Lachen zu bringen. Um gemocht zu werden. Und natürlich, weil es mir Spaß machte.

Bis zum heutigen Tag ist es ein Schlag ins Gesicht, um etwas beneidet zu werden, mit dem ich niemandem wehtun will. Neider geben Internet-Kreativen das Gefühl, Bösewichte zu sein. Egozentrische Wichtigtuer, eingebildete Selbstdarsteller, aufmerksamkeitsgeile Dilettanten. Vielleicht hilft’s gegen den Neid, der unbequemen Wahrheit ins Gesicht zu sehen: die meisten Kreativen sind nicht kreativ, weil sie sich über andere erheben wollen, sondern ganz im Gegenteil: weil sie geliebt werden wollen.

Mehr darüber, wie man seine destruktiven Gefühle mit der Kraft von Herz und Hirn bekriegen kann, im zweiten Teil der Neid-Trilogie: Stay tuned!

{lang: 'de'}

March 28, 2012

Wie deutsch ist Ordnung?

Keine Diskussion ist so müßig wie die über den Wahrheitsgehalt von Klischees. „Gibt überall solche und solche“, lutsch den Hund, gähn. Etwas Neues kommt nicht dabei herum. Was ich hingegen interessant finde, ist mit den Stereotypen bisschen rumzumachen. Zum Beispiel umdrehen, spiegeln, knicken, schauen, was mit den Zuschreibungen in unterschiedlichen Umgebungen passiert. Anekdötchen aus dem eigenen Leben setze ich dabei als drittklassige Laborratten ein und eröffne mit diesem Blogpost die Kategorie „Stereotünnes“ , wo ich unter dem Deckmantel fröhlichen Blödsinns sozialkritischen Scheiß über nationale Klischees schreiben werde. Bei den Recherchen zu meinem Buch ist mir einiges untergekommen, das ich mit dem wtf-Stift kommentieren musste. Und so lesen wir heute etwas über das Gegensatzpärchen „deutsche Ordnung“ und „polnisches Wirrwarr“.

Eines Tages verfasste ich einen Tweet, er ging ungefähr so:

1989 floh meine Familie im polnischen Fiat nach Deutschland. Offiziell vor dem System, in Wirklichkeit vor Oma.

Das ist natürlich völliger Blödsinn, denn Oma Greta war voll okay. Woran ich dachte, als ich diese Sätze ersann, war ihre manchmal ins Groteske gespannte Leidenschaft für die angeblich deutscheste Tugend „Ordnung“, die ich in folgender Charakterskizze beschrieben habe:

Oma war halb Mensch, halb Besen. Sie wischte hinter jedem unserer Schritte her. Mit aggressiver Schrubbe ging sie gegen die geringsten Anzeichen von Bewegung und Veränderung vor. Ihr Glaube an die menschliche Pflicht, sich die Natur untertan zu machen, war so groß, dass sie selbst die kleinen Schatten verfluchte, die in der Abendsonne unkontrolliert auf der Wand herumtanzten. Lebewesen, die nicht wussten, wie man eine Toilette benutzt, empfand Oma als Zumutung. Tiere durften nicht ins Haus, Kinder nicht aufs Sofa. Socken, Unterhosen und Taschentücher gehörten gebügelt und wurden gewissenhaft zu kleinen Quadraten zusammengefaltet.

Meine Oma, die wohlgemerkt keine Deutsche ist, gibt es in dieser Form überall in Polen. Ich kann mich nicht daran erinnern, je irgendwo zu Besuch gewesen zu sein, wo Unordnung geherrscht hätte. Zahnpasta-Spritzer auf dem Badezimmerspiegel, Fingerabdrücke auf den Klinken, Flusen in den Ecken, Krümel in den Ritzen, Zeitungen auf dem Boden: in den meisten polnischen Haushalten wird man solche Erscheinungen nicht finden. Die Polen nennen Unordnung auch „syf“ (von Syphilis) und „burdel“ (Bordell), was darauf hindeutet, dass die Einhaltung von Ordnung über ästhetische Aspekte hinaus einen moralischen, sittlichen Wert hat. Woher dann das Vorurteil, Polen seien Chaoten?

Meanwhile in Germany… Es ist 1989 und mein Vater hält an einer Raststätte, wo er beobachtet, wie ein Deutscher den Aschenbecher über dem Asphalt leert und die Kippen liegenlässt wie einen Hundehaufen im Wald. Vater ist so schockiert, dass er die Geschichte bis heute erzählen kann. Nur schwer erholt sich meine Mutter von dem Erlebnis, bei einer Deutschen im Auto mitgefahren zu sein, das diese gleichsam als Müllcontainer zu nutzen schien. Überall McDonalds-Schachteln, Gummibärchentüten, zertretene Plastikbecher. Auch ich erinnere mich noch an die Erschütterungen, als deutsche Freundinnen mich in ihre zugerümpelten, unaufgeräumten Zimmer einluden: Hatten die denn gar keinen Anstand? Woher das Vorurteil, fragten wir uns an irgendeiner Stelle alle, die Deutschen seien Ordnungsfanatiker?

Hier, was ich rausgefunden habe: es scheint ein Innen-Außen-Problem zu sein. Polen haben es, und Deutsche auch, nur genau andersrum. In Deutschland werden auch sonntags die Bürgersteige gekehrt – bedächtig, feierlich, ein Ritual, das die identitätsstiftende Sauberkeit feiert. Die Bürokratie mag manchmal ein Stock im Arsch sein, wird aber zur Möhre, wenn man bedenkt, wie reibungslos manches dadurch abläuft, wie viel Ärger einem erspart bleibt. Ärger, von denen Polen ein Lied singen können, denn in der Welt „da draußen“ geht tatsächlich alles drunter und drüber. Ämter, Behörden, Ärzte: frag nicht nach Durchblick und Rechtmäßigkeit. Die Bürgersteige sehen zerbombt aus, Kinder vom Land fallen in Schlaglöcher, Umweltschutz war viele Jahre kein Thema und es gibt keinerlei Vorschriften, die rosa gestrichenen Betonzäunen Einhalt gebieten. Jeder tut, was er will. Das Ergebnis ist ein anstrengender Zusammenstoß von Stilen, der zuweilen sterben wollen macht. Welche Entlastung ist da die Ordnung des Eigenheims, die Überschaubarkeit, allein schon die optische Entspannung. Umgekehrt scheint es sich in Deutschland zu verhalten; die Ordnung von außen erzeugt im armen Menschlein eine Spannung, die nur durch laxe Verhältnisse in den eigenen Wänden aufgelöst werden kann. Ich zum Beispiel bin Wellness-Messie: ich hasse Krempel und sammle nichts, aber Chaos muss sein in der Bude, sonst kann ich nicht „loslassen“. Dieses Innen-Außen –Ungleichgewicht bringt nicht nur Licht in den unterschiedlichen Umgang mit Ordnung, sondern erklärt auch die Klischees. Denn natürlich sieht der Andere im Fremden erst einmal das Äußere, das öffentlich freiliegt. Und das ist in Deutschland eben Ordnung, in Polen Gruselwusel.

{lang: 'de'}

March 24, 2012

kritzel-kratzel Feder, schreiben mag doch jeder! (1)

Am 8. Juni erscheint mein erster Roman Sitzen vier Polen im Auto. Zwischen Vertragsabschluss und Manuskriptabgabe vergingen 18 Monate, in denen ich Gelegenheit hatte, sämtliche Mythen über das Schreiben an der Realität meiner Arbeit zerschellen zu sehen. Diesen Erkenntnisprozess möchte ich im Blog in loser Folge dokumentieren. Heute:

Stimmt es, dass jeder ein Buch in sich hat?

Mythen gehören zu den Dingen, die ich beargwöhne. Ich hoffe, nicht in Gegenverdacht zu geraten, wenn ich verrate, dass ich mit vier Jahren aus eigenem Antrieb lesen und schreiben gelernt habe. Bücher wurden von mir verehrt wie die blutverkrusteten Füße Jesu. Zwar wollte ich auch Bauarbeiter, Braut und Mutter Gottes werden, aber der Beruf des Schriftstellers schien mir von allen der natürlichste zu sein. Die einzigen Voraussetzungen waren Phantasie und das lustvolle Bedürfnis, Hirngespinste Buchstabe für Buchstabe auf Papier auszuschütten, traumdurstigen Lesern zur Nahrung. In dieser Idee ging ich auf. Bücher zu schreiben war nicht mein Lebenstraum, es war eine Gewissheit. Der Keim der Vorbestimmung erstickte 1989, als ich mit acht Jahren nach Deutschland kam. Ich schlug ein Buch auf und sein Inhalt schwieg mich an. Ich konnte mich nicht mehr ausdrücken, keine Witze machen, konnte nicht lesen, verstand nur Fragezeichen, war leer wie ein ausgerupfter Garten. Doch im Tausch gegen alles Vertraute, das ich aufgeben musste, schenkte das Leben mir eine Geschichte. Ich würde etwas zu erzählen haben, sobald ich der fremden Sprache mächtig geworden war.

Little did I know… Dass man Erinnerungen erzählen kann, macht sie noch lange nicht zu einer Geschichte, geschweige denn zu einer Geschichte, die irgendjemanden interessiert. Das war die erste Lektion, die ich lernen musste. Ein Blick auf den Buchmarkt genügt, um die weit verbreitete Auffassung, dass jeder ein Buch in sich habe, zu bestätigen. Eine eigene Lebenserfahrung muss nur ein bisschen außeralltäglich sein, um Eingang in die Belletristik zu finden. Zwei Wochen depressiv gewesen? Die Befremdung über die dunkle Seite in mir muss zum Trauma erhoben werden! Für 9,80€ dürfen auch andere von meinem Schicksal betroffen sein. Ein Freund ist gestorben? Die Jungautorin beutet ihr Tagebuch aus und nennt es einen Trauer-Roman! Wenn der Ghostwriter eines Promis uns verklickert, wie dieser mal in ein Mikro gerülpst hat, ist das auch schon genug, um als Bestseller in der Humor-Abteilung zu landen. Jede Bahnhofsbuchhandlung ist voll von banalem Blabla. Die Frage ist nur: who cares? Warum sollte mich eine ohne literarischen Anspruch formulierte Familiengeschichte interessieren, deren wesentliche plot points „Die Geburt meines Bruders“, „Tante Frida fährt Zug“ und „Papa meldet Insolvenz an“ sind? Ich wollte kein Buch schreiben, das sich nach dem Prinzip des kleinsten gemeinsamen Nenners verkauft, sondern eines, das ich selbst gern lesen würde. Nun hört sich jeder selbst gern reden, lacht am liebsten über die eigenen Witze, findet seine Erlebnisse relevanter als die der anderen, usw. Natürlich war auch ich jahrelang überzeugt davon, eine große Geschichte in mir zu haben. Ich hatte Migrationserfahrung! Ich hatte Dinge erlebt, von denen meine deutschen Freunde nichts ahnten! Das einzige, was mich davon abhielt, ein Buch darüber zu schreiben, war die Disziplin, die es brauchte, sich an den Schreibtisch zu begeben und die Geschichte *einfach* runterzutippen, so wie man ein Gespräch transkribiert.

Von dem Moment an, wo ich mich tatsächlich hinter die Tastatur geklemmt habe, vergingen mehrere qualvolle Monate, bis ich mir selbst eingestehen musste, dass ich einen Scheiß hatte und keine Geschichte. Eine bloße Aneinanderreihung von Erinnerungen, mit Witzchen und Pointen gespickt, war einfach nicht genug. Das konnte ich niemandem zumuten. Wer war ich denn, um mit 30 Jahren eine Autobiografie zu schreiben? Alles intuitiv Erzählenswerte hatte ohnehin immer nur um wenige Momente gekreist: die Pakete aus dem Westen, die Fahrt über die Grenze, die deutsche Autobahn, der erste Supermarktbesuch. Wie sich aus diesen wenigen Erinnerungen eine Geschichte entwickelt hat, die dieser Erinnerungen gar nicht mehr bedurfte, davon wird hier unter anderem die Rede sein. Für heute soll es genügen, dem Mythos von den Büchern in unseren Bäuchen zu widersprechen. Ein Buch in sich kann nur haben, wer die Geschichte bereits geschrieben und aufgegessen hat. Glaubt niemandem, der euch erzählt, das Buch wäre schon drin. Es sei denn, dieser jemand ist Arzt und kann seine Behauptung mit Röntgenaufnahmen beweisen.

{lang: 'de'}

December 1, 2011

Das Geheimnis des papiernen Türchens

Meine erste Begegnung mit einem Adventskalender hatte ich am 24. Dezember 1988. Ich fand ihn unter dem Weihnachtsbaum, das heißt, unter dem Rohr, von dem ein paar mit grüner Fledderfolie umwickelte Drähte abstanden. Mein Onkel, der als Musiker der schlesischen Philharmonie das seltene Glück hatte, hin und wieder ins westliche Ausland reisen zu dürfen, war gerade aus Deutschland zurückgekommen. Die Rückkehr eines Verwandten aus dem Westen war immer ein „Mega-Event“, zu dessen Ritualen der schamanische Tanz um die Ananas und das berauschende Schnuppern an wellenförmiger Fa-Seife gehörte. Unter einem Berg von Gummibärchen, Puddingtüten, Trinkpäckchen und Streuselröhrchen lag diesmal eine große Papptafel, die auf den ersten Blick wie ein sehr schönes Weihnachtsbild aussah. In einer funkelnden Schneelandschaft tollten Kinder mit rosa Bäckchen vor einem reich geschmückten Tannenbaum herum und in den Fenstern kleiner Häuschen glühte familiäre Geborgenheit. Aber was war das? Auf den Bildern waren ja Zahlen! Nicht von links nach rechts, von oben nach unten, sondern total durcheinander! Und gedruckt waren sie auf Kästchen, die aussahen, als könnte man sie aufbrechen. Warum aber sollte man ein so schönes Bild kaputtmachen? Und was rappelte denn da so? Ich wandte mich in der Verwirrung an meinen Onkel, der mir erklärte, dass die Deutschen ihre Schokolade manchmal umständlich verpackten, nur damit es schöner aussähe. Ich solle einfach mal ein Türchen öffnen und mir ein Stück herausnehmen. Vorsichtig brach ich also ein Türchen auf, und fand ein glockenförmiges Schokoladenstück. Ein weiteres Türchen brachte einen Beachball zutage. Ich war begeistert. Hinter jedem Türchen steckte etwas Anderes! Obwohl meine Eltern mich gebeten hatten, nicht alles auf einmal zu essen, verputzte ich die Schokoladenstücke im Nu. Die Türchen drückte ich wieder herein. Wie schön doch das Bild war! Wir hängten es im Flur auf, wo es bis zur Ausreise 1989 das Auge aller erfreute.

„Hääääää?“, fragen sich nun die Ein- bis Dreifaltigen unter meinen Lesern. „In Polen kannte man Adventskalender nicht!??“ und die Antwort, die man erwarten könnte, wäre: „Nja, wat willse machen, Ostblock, ne? Wir hatten ja nix.“, aber die Wahrheit ist viel aufregender. Wie manch andere Tradition, die mittlerweile als universell-weihnachtlich gilt und in den meisten Ländern christlicher Prägung selbstverständlich ist, ist der Adventskalender eine deutsche, allzudeutsche Erfindung. Das hat er mit Weihnachtsmärkten, Adventskränzen, und sogar dem Brauch gemein, einander zu beschenken. Und so hat es sich zugetragen: Die Idee, dass man doch die Tage bis Weihnachten zum Spaß abzählen könnte, entstand gegen 1800 im deutsch-protestantischem Milieu. Zunächst zündete man einfach jeden Tag eine Kerze an oder strich die verbleibenden Tage auf einem Täfelchen weg. Ab 1850 sind Adventskalender bezeugt, die Kinder sich selbst zeichneten. Das blieb so lange eine beliebte vorweihnachtliche Beschäftigung, bis der Unternehmer Gerhard Lang 1908 eine kommerzielle Version des Adventskalenders auf den Markt brachte. Dabei handelte es sich um ein Stück Karton, zu dem 24 kleine Illustrationen gehörten. Diese konnten, angefangen am Tage des ersten Advent (nicht: 1. Dezember), an die entsprechende leere Stelle geklebt werden. Weil es aber unpraktisch war, jedes Jahr aufs Neue eine andere Anzahl von „Stickern“ zu produzieren, wurde die Tradition geboren, einfach jedes Jahr von 1 bis 24 zu zählen. Bereits 1920 wurden von demselben Gerhard Lang Adventskalender produziert, die Türchen hatten, hinter denen man sich von den kleinen Illustrationen überraschen lassen konnte. Sie wurden bekannt als „Münchner Adventskalender“ und verbreiteten sich von da an über Europa, bis sie irgendwann auch in den USA zu boomen begannen. Die Sache mit der Schokolade kam erst in den 1950ern dazu und war eine Weiterentwicklung der Amerikaner.

Der Adventskalender ist also sehr deutsch, und interessanterweise ist es auch die große Zeitspanne, die man mit „Weihnachtsstimmung“ zu füllen trachtet. Im Laufe meiner polnischen Kindheit bin ich nur einmal mit einer Art Äquivalent zum Adventskalender in Berührung gekommen, und zwar in der Form sogenannter „Jesushemdchen“ aus weißem Papier, die man im Religionsunterricht (im Pfarrhaus, wo alle Lehrenden Nonnen waren) basteln musste. Den Eltern der Kinder wurde aufgetragen, jeden Tag ein rotes oder ein schwarzes Herz auf das Hemdchen zu malen, je nachdem, ob man artig oder unartig gewesen ist. Am Verhältnis der Herzen zueinander konnten die Eltern dann ablesen, wie sehr das Kind beschert werden sollte. Ziemlich sinnlos, da die generelle Armut im Land es kaum jemandem erlaubte, sich groß über Geschenke Gedanken zu machen. Jedenfalls haben die Jesushemdchen meiner Erinnerung nach nicht groß dazu beigetragen, „Weihnachtsstimmung“ zu schaffen. Achja, und einmal, da saßen 24 Kinder im Studio von Domowe Przedszkole (eine Mischung aus Sendung mit der Maus und Kinderspielshow), aber nur die, deren Eltern politische Opportunisten waren, bekamen einen vorweihnachtlichen Berliner in die Hand gedrückt. Die Moderatorin kündete an, in einem von ihnen sei eine Überraschung versteckt. Ich starrte gebannt auf den Bildschirm. Was würde im Milchzahnmäulchen des glücklichen Kindes knirschen? Ein kleines Auto? Ein aufziehbarer Puppenschuh? „Ich hab es!“, rief ein Junge, und hielt die Überraschung in die Höh. Und, was war’s? Eine Mandel.

Als meine Familie nach Deutschland kam und wir mit den hiesigen Sitten und Gebräuchen in Kontakt kamen, verstörte es uns, dass es schon im November überall so weihnachtlich brummte. Dass man Dinge, die in der Heimat einzig diesen drei Tagen vorbehalten waren, hier schon Wochen vorher aus der Kiste zog. Für uns war das nicht unbedingt etwas Positives, denn es führte dazu, dass die tatsächlichen Weihnachtstage ihre Besonderheit verloren. Wenn die Weihnachtsbäume wochenlang blinken, sind sie an Heiligabend schon langweilig geworden, ihr Zauber ist verflogen.

Deutsch ist also nicht nur der Adventskalender sondern auch die „Weihnachtsstimmung“, die schon Wochen im Voraus geschaffen wird (und damit meine ich nicht den kommerziellen Aspekt, eher jene protestantischen Erscheinungen wie den Adventskranz, sowie Plätzchen backen, Weihnachtsgeschichten lesen und dergleichen, dazu in kommendem Blogartikel mehr.).

Hier, einen hab ich noch! Der Adventskalender teilt etwas mit einem anderen deutschen Brauch, dem Maibaum: wenn man keinen bekommt, fühlt man sich ungeliebt und hässlich. Ich zum Beispiel. Solang ich hier lebe, keinen Maibaum von rechtsradikalen Dorfjugendlichen gepflanzt bekommen, keine Siegerurkunde bei den Bundesjugendspielen erhalten, keine Überraschungsparty zum Geburtstag, und kein „Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich habe?“ in Form eines selbstgebastelten Adventskalenders. Ich habe allerdings auch selbst noch nie jemandem einen gebastelt und reiße mich auch nicht darum. Vielleicht, weil ich es obszön finde, kleinen Pipifatz in Säckchen aus Filz zu fummeln, vielleicht, weil ich Leonardo-Glas-Sammlerinnen verachte, und damit alles, was sie in Erregung versetzt. Aber hauptsächlich, weil ich mit dieser Tradition nicht aufgewachsen bin. Ich bin zu spät gekommen, der Adventskalender war nicht mit meinen Kindheitserinnerungen verbunden, nicht mit der Sentimentalität meines Umfelds aufgeladen, die Anstrengung, die man auf sich nehmen musste, um einen Adventskalender zu basteln, wurde nicht ideell belohnt. Mit anderen Worten; nix kapiert und weiß Gott besseres zu tun gehabt. Und wie steht ihr zu diesem Brauch, mein lieber Bub, meine liebe Chiquita? Erzählt mir ALLES!!!!

Eure besinnliche Zimt-Kastagnette

{lang: 'de'}