Alexandra Tobor's Blog, page 7

March 24, 2013

Und abermals krähte die Wrintheit

Die dritte >> Wrintheit mit kranken Hauptdarstellern und einer Handvoll halbsteifer Fragen.

Zum Trost dieses ästhetische Foto von einem ermordeten Fisch.

March 10, 2013

Wrintheit, die Zweite.

Auch heute breite ich meine Schürze unter dem Himmel aus, an dem eure spendenwütigen Gesichtchen prangen.

Die Einnahmen dieser Sendung werden eines Tages meine Rhönrad-Geburt finanzieren.

Große Freude bereiten mir derweil ganz konkrete Gaben.

Elgeh,

Eure Alexandra

Den Podcast gibt es bei Holger.

PS: Mein wärmster Dank geht an alle, die mir nach der ersten Sendung schöne Sachen haben zukommen lassen. Ihr erfüllt mein Herz mit Knisterbrause und vernichtender Liebe.

February 24, 2013

Die neue Wrintheit mit Holgi und mir!

“Hi, Fans!” Ich mache nun alle zwei Wochen eine reaktionäre Live-Sendung mit Holger Klein.

Dies ist der Hut.

Von euren Spenden kaufe ich mir anständige Kleidung.

Außerdem habe ich eine Wunschliste auf amazon.

Den Podcast gibt es hier.

Adieuse!

February 22, 2013

Knustpod: Gewäsch und Eitelkeit

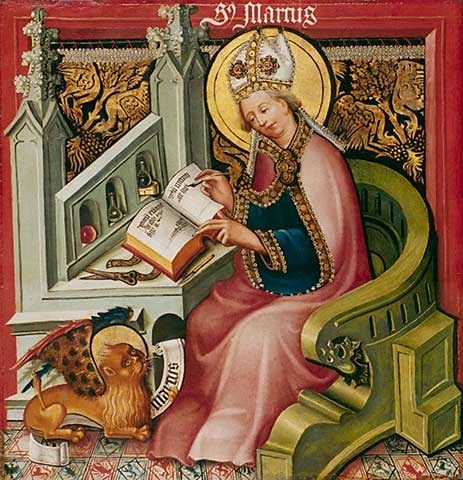

Für die optimale kunstgeschichtliche Erfahrung empfiehlt sich das Abspielen des Audio-Kommentars bei gleichzeitiger kontemplativer Betrachtung des Bildes. Die Inhalte können auch in Textform (s.u.) konsumiert werden.

Mitschrift:

Seit uns das Fell abhanden kam, pflegen wir unsere Körper. Der Mensch – nichts als Eitelkeit und Gewäsch? Schon Aristoteles wusste: Worüber man nicht gleiten kann, darüber muss man pudern. Und heute? Sind Beautyblogs und Schminkvideos tatsächlich eine Erfindung des Internets, eine Krankheit der vernetzten Zivilisation? Auf den Schwingen der Kunst reisen wir diesmal zu den Ursprüngen reflektierter Körperpflege, in das Schönheitsgemach einer geheimnisvollen Unbekannten, die uns durchs Schlüsselloch einen Blick in ihr Badezimmer gewährt.

Alt und Neu gehen im Raum eine Symbiose ein. Zwischen Bodenfliesen mit Urzeitskrebschen und handgeknüpftem Duschvorhang-Prunk bricht sich die Moderne Bahn. Die Kloschüssel, die ihre profane Funktion hinter ausgefallenen Formen verbirgt, nimmt die beliebteste Kachelfarbe der 60er Jahre vorweg und verwandelt sich bei zugeklapptem Deckel in einen Frisiersessel mit Konsole. Das Badezimmermöbel gegenüber wurde eigenmächtig und schief zusammengeschraubt. Womöglich wollte der Künstler damit die Nachwelt vor Ikea warnen. Mit seinen Pfeilern aus Deko-Geschwür verweist der Schminktisch auf die Geringschätzung des Praktischen und den Vorrang des schönen Scheins. Dieses Badezimmer ist gewiss keine Wellness-Oase, und doch finden eine ganze Frau und ihr Modehund darin Platz. Dem Tier mit der Chabo-Frisur wurde jeder Jagdinstinkt ausgetrieben. Es hat nur ein Begehren: seinem Frauchen wohlrationierte Stücke Klopapier von der Rolle zu reißen. Dabei ist der Schwanz demütig in die Leistengegend geklemmt, an seiner statt lässt der Hundling das Klopapier-Banner baumeln. Die junge Frau zollt dem kurzlebigen Tier Respekt, indem sie es mit Leopardenfell-Moden bekleidet.

Die Abgebildete ist Hedwig B. : Ein Teenager auf der Suche nach sich selbst. Seit einer Stunde wartet sie darauf, das die weiße Föhnhaube mit den rot glühenden Signallämpchen einen modischen Lockenhaufen herausspuckt. Im unteren Bereich steckt das Haar in zwei silbernen Glätt-Röhren. Die Idee, gegensätzliche Zustände einer Frisur zu kombinieren, findet sich noch heute im schwarz-blonden Haar-Gefieder von Hühnerfrauen.

Hedwigs schminkgeiles Antliz ist voller Hingabe. Sie ist bereit, für die Schönheit zu leiden. Da ist es nur recht, dass der Künstler den Rundspiegel hinter ihr blind retouchiert hat, um uns Betrachtern und ihr selbst den Anblick eines temporär wenig ansprechenden Hinterkopfes zu ersparen. Wenn wir Hedwig nach ihren Plänen für den Abend befragen wollen, bleibt das Bild jedoch seltsam stumm. Bis wir entdecken, wie raffiniert der Künstler unter nichtssagenden Bade-Laken einen Hinweis für uns versteckt hat: Es sind die Buffalos, deren klobige Plateausohlen sich unter dem Faltenwurf deutlich abzeichnen. Die Situation ist eindeutig: Hedwig geht feiern! Mit der einen Hand schreibt sie noch ein paar Tweets für unterwegs vor, mit der anderen kratzt sie schon das Blattgold von ihrer Beauty-Bibel, in Wirklichkeit ein pfiffig integrierter Lidschatten, mit dem sie Akzente für einen glamourösen Auftritt setzt.

Gleich wird Hedwig sich ihrer problematischen Kinnpartie zuwenden. Die Schere, die auf dem Schminktisch liegt, ist gottlob nur ein prophetisches Symbol für die plastische Chirurgie, die erst im 20. Jahrhundert aufkommen wird. Noch ist das Wichtigste die richtige Körperpflege. Hedwigs Routine entspricht der Anordnung der Kosmetik auf dem Schminktisch. Erst sorgt die rote Badeperle für Wonne in der Wanne. Anschließend wird die grüne Apothekentinktur gegen Mitesser aufgetragen. Und rechts, auf einem angeberischen Sockel, steht ein Parfum-Flakon. Bevor sie das Haus verlässt, wird Hedwig einige Tropfen davon in den Kniekehlen verreiben, um im Schweiße einer durchtanzten Nacht Paarungsbereitschaft zu signalisieren. Wir hoffen, sie feiert schön. Bis zum nächsten Mal, in einer neuen Folge von Kunst für Menschen, die im Museum negativ auffallen.

February 16, 2013

Lecko mio! – Die Zunge in unseren Lebensmitteln

Es fiel mir erst auf, als ich alleine wohnte. In einem kleinen Zimmer, der Kühlschrank gleich neben der Matratze. Manchmal, wenn ich nach einem Schläfchen die Augen aufschlug, wanderten sie versehentlich hinauf zu dem Regal mit meinen Frühstücks-”Poppies”, und ich würde lügen, würde ich behaupten, dass das linke Eichhorn (Abb.1) mich nicht jedes Mal in Angst und Schrecken versetzte. Ebenso erging es mir mit den ZiniMini-Schleckspacken (s.u.) und irgendwann sah ich sie überall: ZUNGEN in unserem Lebensmitteln!!!

Die Zunge ist ein Ärgernis, und es zieht sich durch die Menschheitsgeschichte. Besonders schauderhafte Masken primitiver Völker räumten der heraushängenden Zunge den halben Platz ein. Was den Teufel und die Schlange so böse macht, ist ihr züngelndes Tagewerk, und wenn es ein Phänomen aus den 90ern gibt, das ich nicht vermisse, dann wohl den 16-jährigen mit Zungenpiercing, der mit weit aufgerissenem Maul ungebeten in jedes Foto springt.

Die Abscheu und Faszination für die Zunge als werbewirksames Gestaltungsmittel trieb mich neulich in einen großen Supermarkt mit der Mission, alle Zungen, die mir beim Einkaufen begegnen, fotografisch zu dokumentieren. Hier die Ergebnisse:

“Trick or Treat, smell my feet, give me something good to eat!” – Das Halloween-Hörnchen geht um. Selbst hartgesottene Weizenpoppies katapultiert es da vor Schreck aus der Schüssel.

Wird Bärchenwurst eigentlich aus dem Bärenhintern gewonnen? Der freche Brummer mit den Krawallbrauen scheint uns jedenfalls nicht ohne Grund zu sagen: “Ihr könnt mich mal!”

Wenn man von den schlichten Oma-Pralinen absieht, behalten Katzen ihre Zungen meines Wissens für sich. Ganz anders dieses Tier, das den Eindruck erweckt, es könnte auch bellen und hecheln.

Muss das scheiße sein, wenn man Jieper auf seine eigenen Innereien hat und keinen eigenen Strohhalm!

Die Zungen von Enten stellt man sich auch eher rudimentär vor, bei Donald Duck z.B. ist es nur ein winziges Dreieck hinten im Schlund. Umso beeindruckender, was diese Limonade aus so einem Schnabel alles rausholen kann!

Diese Orange scheint ihre Gefühlswelt mit molligen Frauen zu teilen, die sich in Dessous und mit Rose zwischen den Zähnen beim Fotografen räkeln.

Selbst stark ergrauten Frauen verleiht eine keck rausgestreckte Zunge Pep und Jugendlichkeit (vgl. Einstein).

Monster Backe!

Heute Abend schon was vor?

Hier führt die Zunge in die Irre. Aus Erfahrung weiß ich, dass linke Süßigkeit die Geschmacksknospen wegätzt. Die Traubenzuckerperlen an den Armbändern können nur mit den Zähnen “weiterverarbeitet” werden und was die Scheiße rechts soll, keine Ahnung, aber in den Mund will ich’s mir nicht gerade stecken.

Hier hängt die Kuh am Bottich wie Narziss vor seinem Spiegelbilde. Farben einer Klärgrube, Inhalt: Euterpudding. Paula will nicht so genau hinsehen (Sonnenbrille). Ohnehin ist es leckerer, sich den Schlodder von der Nase zu schlecken.

Anders als hier suggeriert wird, empfiehlt es sich nicht, bei Minusgraden die Zunge irgendwo anzudrücken.

Das beliebte Gesellschaftsspiel “BRAVO Traube” aus den 90er Jahren heißt auf Englisch übrigens “Grape Escape”. Die hier abgebildete Traube glotzt mich so übergriffig an, dass ich längst über alle Berge bin.

In einem besseren Universum könnte das “the war to end all wars” des Zungenmarketings sein.

Wer lang hat, lässt lang hängen! Ob mit oder ohne Ausschlag!

Nur ein Stellvertreter für alle übrigen Zerealien, zu deren Marketing die Zunge unbedingt dazugehört (Wölfe, Hunde).

Höhöhöh!

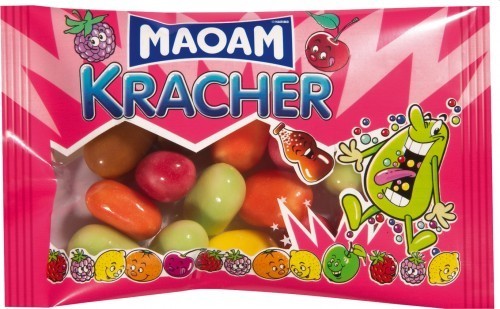

Geifer, Sabber! Hier sehen wir den grünen Lüstling beim “Abschleppen” seiner frechen Früchtchen. Blicken wir nun durch das Schlüsselloch des Etablissements!

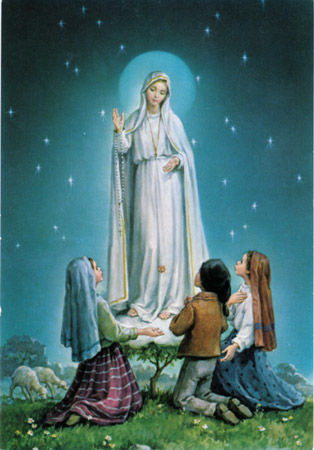

Mariahilf! O_O

WAS FÜR EIN ORGAN!

December 17, 2012

Wie ich wegen Ada Blitzkrieg anfing zu trinken

It was a dark and stormy night. Seit ich 2005 in Marburg aufgeschlagen und mit den Worten „Hier bleibt niemand lange allein!“ begrüßt worden war, hatte ich das Haus nur zum Studieren verlassen, und mit Studieren meine ich Soziologie, und mit Soziologie meine ich gekrümmte Typen mit Hundefrisuren, vor deren Kapitalismuskritik mir grauste, war Coca-Cola doch wie eine Mutter für mich. Das Leben war also recht trostlos, obwohl ich 2009 von glücklichen Umständen mein erstes uneheliches Smartphone empfing. Die Freude an der Vogelstimmen-App war nur von kurzer Dauer, dafür hatte ich nun hier und dort lose Kontakte zur virtuellen Welt. Ich war gerade dabei, mir aus dem Aschenbecher was Schnelles zu zaubern, als eine junge Frau namens @brainqueen ihren Besuch in der Stadt ankündigte. Aus Langeweile aneinander gingen wir in ein Café.

„Kennst du eigentlich…“ zwitscherte sie lieblich, „Bäng-Po-weh-weh-weh-weh? Ich weiß nicht wie man das ausspricht.“

„Qué?“ Ich schwitzte, war total überfordert.

„Bängpoooooh…weh! Auf Twitter! Die Alte ist so krank! SO KRANK!!!“

In Kreisen, die mich akzeptierten, bedeutete das damals so viel wie „super“. @brainqueen patschte mit ihrem E.T.-iPhone-Finger auf dem Display herum und präsentierte mir die Twitterin, an deren verraucht-dumpfen Blick aus überdimensionaler Honecker-Brille ich mich noch heute erinnere wie andere Leute an ihre Koordinaten am 11. September. Wieder in der Sicherheit meiner kahlen Wände näherte ich mich vorsichtig den Tweets der verschrobenen Krokette – nur um feuchter Augen festzustellen, dass sie wirklich “krank” war. Diese junge Frau aus Berlin war nicht Teil einer Prenzelberger Hausbau-Gemeinschaft, sondern träumte davon, in einem ausgeweideten Wal ein Spielcasino zu eröffnen. Ein zur Hälfte schwarz angemalter Rettich gereichte ihr zur FreeWilly-Actionfigur. Sie genoss es, mit Straßenschuhen im Bett zu sitzen. Die Dinge in ihrem Fokus triggerten mich ins Reich meiner zugeschütteten Phantasie. Noch am selben Abend wanderte ich seltsam lebensdurstig zur Tanke und kaufte mir mein erstes Dosenbier.

Was mich an @bangpowwww am meisten begeisterte: Sie war originell. Nicht wie die Leute, die sich gern als Charlotte Roche von VIVA2 verkleiden. Nicht wie die Penner, die jeden Blogeintrag mit „Eigentlich…“ beginnen. Sondern wirklich so herausstechend eigen, dass @mogelpony, der folgenswerteste Twitterer Deutschlands, die Feststellung machte, @bangpowwww sei vielmehr ein Genre.

2012, kurz vor Weltuntergang, hat Ada Blitzkrieg (bürgerlicher Name) ihren ersten Roman veröffentlicht. DACKELKRIEG:Rouladen und Rap.

Wäre die Johannes-Apokalypse heute entstanden, Adas dicht bewachsener Schädel wäre der Schauplatz, und darin wimmelte es von ihren Missgeburten: Von mannshohen weißen Dobermännern, muskelbepackten Glatthaarspacken, Fischen mit geilen Blasemündern und 1,85 m großen Wellensittichen. Die Hure von Babylon trüge allerlei Köpfe, z.B die von Mutter, den Kiosk-Frauen und Dr. Best inkl. „Schwingkopf“. Ajaja, Coco Jambo. Selbst ich will auf diese Party! Ansonsten geht es um eine Jugend in den 90ern, die so mitreißend, skurril und skandalös erzählt wird, dass man es nicht wagt, auch nur einen Satz zu überspringen. Und obwohl jedes einzelne Kapitel Gag-Dichte-mäßig sättigt, wollte ich mich dringend überfressen und verschlang das Ding am Stück.

Ada schrieb das Buch ohne Verlag und veröffentlicht es als E-Book bei Amazon. Meine Erfahrung ist, dass diese Publikationsform nur wenigen gut bekommt. Die Texte sind zu schlecht für einen Verlag und werden nicht gerade dadurch aufgewertet, dass der Autor Comic Sans Terif als Titelfont wählt. Bei Ada ist es umgekehrt. Sie ist zu gut für einen Verlag. Denn die Verlage setzen in Sachen Unterhaltung auf „Bewährtes“, also Abgedroschenes, Altbekanntes, Durchschnittliches, im besten Fall ist der Stoff „ähnlich wie…“ oder passt in ein bestimmtes Segment, oder wird eben entsprechend passend gemacht. Das könnte sehr traurig sein, gäbe es nicht Menschen, die so mutig sind wie Ada und ihren zauberhaften Rotz trotzdem raushauen im Vertrauen, dass die Leser nicht so langweilig sind wie die Statistiktorten der Marktforschung und genau das schätzen, was ich als ihr herausstechendstes Markenzeichen empfinde: ihre Unvergleichbarkeit. Das Buch kostet 3,99€ und es macht schon wegen des fairen Preises Spaß, es zu laden. Probiert es aus!

December 1, 2012

Betreutes Lesen (9) – „Tag des Herrn“: Die Polen und der liebe Gott

Iberraschunck!!! Mein betreutes Lach- und Sachprogramm ist wieder da! Leser von „Sitzen vier Polen im Auto“ erfahren wieder Kapitel für Kapitel, welche schrecklichen Wahrheiten hinter der Textwand lauern. Heute ein Thema, an das jeder denkt, wenn er an Polen denkt: Der Katholizismus. Im neunten Kapitel besucht die polnische Familie zum ersten Mal eine deutsche Sonntagsmesse und es ist ein größerer Kulturschock als Wohlhabende in zerrissenen Jeans: „Papa drückte die Klinke herunter, und wir erschraken beinahe, als keine Wand aus schwitzenden Rücken uns zurückdrängte. War die Kirche etwa so geräumig, dass alle Gläubigen hineinpassten? Im nächsten Moment stellten wir fest, dass kaum jemand da war. Die Kirche war so spärlich gefüllt, dass manche Bänke komplett leer standen, und wo sie besetzt waren, da reckten kleine ergraute Menschlein ihre Schildkrötenköpfe nach uns, als wären wir die ersten Besucher seit Hunderten von Jahren.“

1989, als wir Polen verließen, war der Besuch der Sonntagsmesse weniger Muss als eine Selbstverständlichkeit. Dieser Teil der Woche war aber viel mehr als Ausdruck von Frömmigkeit. Der Kirchhof war ein Treffpunkt für Familien, Nachbarn, Freunde und Schulkameraden. Hier wurden Kontakte geknüpft, gepflegt und gestaltet. Das Kirchenschiff war ein Catwalk, auf dem man seine beste Kleidung präsentieren konnte, hohe Absätze klackten, damenhafte Duftwolken zogen durch die Gänge. Die Kirche bildete auch das Zentrum sozialer Kontrolle. Wenn einer mal fehlte, fiel das allen anderen auf. „Sie war nicht in der Kirche…“ war ein Satz wie „Ich habe gehört, dass sie Drogen nimmt.“ Es ging also darum, Präsenz zu zeigen. Jeder Messebesuch war auch eine Bestätigung an die Gemeinde, dass man Teil von ihr war und nicht ausgeschlossen werden wollte. Die sozialen Funktionen des Kirchenbesuchs in ländlichen Gegenden mit kleinen Ortschaften, wie sie in Polen nun einmal dominieren, müssen bedacht werden, bevor man leichtfertig von der befremdenden Frömmigkeit der Polen spricht. Obwohl es natürlich auch an Frommen, Ultras und Fundis nicht fehlt.

Meine Erziehung war aus heutiger und westlich-aufgeklärter Sicht eine religiöse Indoktrination, was ich freilich überhaupt nicht als schlimm empfand, weil andere Kinder (meistens von ihren Großmüttern) genauso erzogen wurden und die Alternative, an andere Götter oder gar an keinen Gott zu glauben, nicht zur Verfügung stand. Die folgende Zeichnung stammt von meinem dreijährigen Ich (Mutters Zitate-Kalender, 1984):

Links ein Kreuz, das unmissverständlich klar macht, dass es sich bei dem quietschfidelen Baby unten nicht um Däumelinchen in der Nusschale sondern das kleine Jesulein in der Krippe handelt, das schwungvoll von Maria begrüßt wird, während eine zeitgenössische Nonne das Geschehen gutheißt. Auf der rechten Seite der polnische Prinzessinnentraum, der schon von den Jüngsten gehegt wurde: Im weißen Kommunionskleid aus majestätischer Spitze und langer Kerze in der Hand zum Altar zu schreiten, einen Rosenkranz um den Hals, wie Marilyns Diamanten des Mädchens bester Freund.

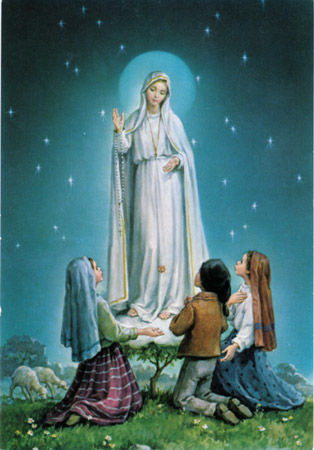

Es fiel mir nicht schwer, ein frommes Kind zu sein. Jesus trug Matte wie die Hair Metal Typen auf den Postern der älteren Schwester meiner Freundin. Damit war Jesus eindeutig hot! Aus seinem Herzen kamen Laserstrahlen wie aus dem Schwert von He-Man. Und wer wollte nicht sein wie Maria? Sie war die wahre Königin des Universums, ihre Kronen waren noch prächtiger als die der Prinzessinnen in russischen Märchenfilmen. Sanft und wallend fiel das Gewand über den schlanken Körper der Jungfrau, und wo sie sich den Kindern zeigte, glitzerten Zaubersterne am Himmel. Auch die kirchlichen Feste waren berauschend. Die Enthüllung der Muttergottes der sieben Schmerzen, symbolisiert von sieben Schwertern, die ihr königliches, rotes Herz durchbohrten. Fronleichnam, wenn die Frauen Blumenteppiche vor ihren Häusern legten und Mädchen in chinesischen Puffärmel-Kleidern aus ihren Körbchen bunte Blüten hinter sich warfen. Die Christmette, für die eine 500 Jahre alte Schrotholzkirche geöffnet wurde. Sogar das gemeinsame Beten des Rosenkranzes mit der Oma und ihren Freundinnen bei Kerzenschein hatte etwas unwiderstehlich Anziehendes, wie eine Geisterbeschwörung.

Natürlich war nicht alles rosig und funkelnd. Man drohte mir auch mit ewigen Qualen, fiesen Teufeln, Schmerzen die so groß sind, dass man sie sich nicht vorstellen kann. Riesige Kessel, in denen man gekocht wird, rasselnde Ketten, bohrende Stacheln, Mistgabeln, die ins Fleisch pieken. Aber vor alledem musste ich mich nicht fürchten, denn ich war ein gutes, ein braves, ein gläubiges Kind. Von den vielen kleinen Sünden, die sich nicht vermeiden ließen, würde ich im Fegefeuer schon ordentlich gereinigt werden. Ich stellte mir Zinkbadewannen vor, in denen statt Schwämmen kleine Igel darauf warten, zur Säuberung eingesetzt zu werden. Nach der Waschung würde ich in den Himmel kommen, ein regenbogenfarbenes Reich, wo Tiere miteinander plauschen, statt sich gegenseitig zu fressen und man alle Menschen wieder trifft, mit denen man sein Leben verbracht hat, auch den toten Großvater. Das klang alles in allem nach einem guten Deal.

In Deutschland hielt man es mit der Religion anders, das merkte ich schnell. Meine Klassenkameraden sammelten keine Andachtsbildchen, sondern Panini-Sticker. Nicht ein Kreuz gehörte in jedes Kinderzimmer, sondern eine Tigerente. Für den Religionsunterricht wurde die Klasse in „katholisch“ und „evangelisch“ geteilt. Die Kirchen beider Konfessionen entbehrten mit ihrer modernen Architektur und von Gold und Ornamenten befreiten Ausstattung jedoch aller Sinnlichkeit. Die Messen gefielen mir nicht mehr, auch wenn ich hier auf weichen Polstern statt splittrigen Bänken knien durfte. Die Orgel klang düster und bedrückend, nach Trauer und Tod. Jesus war kein Rocker mehr, sondern eine geschundene Leiche, die wegabstrahiert werden musste. Als ich dann feststellte, dass ich in der Sonntagsmesse der einzige Mensch unter 60 war, ging der Glaube allmählich flöten. Wenn man hier weder Freunde treffen noch eine Show erleben konnte, was war der Sinn? Meine Gebete kamen sowieso nicht bei Gott an. Wo blieb mein Barbie-Traummobil? Warum ließen sich meine Eltern nicht breitschlagen, mit uns nach Disneyland zu fahren? Andere Kinder gingen nie in die Kirche und doch hatten sie alles. Wir waren kaum ein Jahr in Deutschland und ich hatte mich völlig vom Katholizismus meiner Kindheit entfremdet.

Diese Geschichte soll illustrieren, dass Religiosität aus weit mehr besteht als dem persönlichen Glauben an Gott. Sie hängt davon ab, was andere glauben oder woran sie zu glauben behaupten, und ob die Zugehörigkeit zu dieser Gemeinschaft existenziell wichtig ist oder nicht. Was verbindet eine Gesellschaft mit Religion? Sind es Trauer, Horror, Rückschritt, Repression, pathologische Vernebelung des Geistes? Oder ist Religion sozialer Kitt, der Grund, Sinn stiftende Feste zu feiern, vielleicht auch eine Flucht aus dem Grau in eine farbenfrohe Sakralästhetik? Viel hängt von solchen nicht-religiösen Faktoren ab, ob sich jemand einen überzeugten Katholik nennt oder nicht.

Entgegen dem Klischee sind die heutigen Polen keineswegs Freunde der Kirche. Sie mögen es nicht, dass sie sich in die Politik einmischt, in die Erziehung der Kinder oder das Eheleben. Sie sehen es nicht mehr als Pflicht an, jeden Sonntag in die Kirche zu gehen. Trotzdem ist Polen noch weit davon entfernt, stolz auf die Entfremdung vom Glauben zu sein. In einer Erstfassung meines Manuskripts schlug ich bezüglich Glaube und Religion etwas härtere Töne an. Meine Familie, das Sittlichkeitslektorat, riet mir dringend davon ab, wenn ich nicht den Zorn polnischer Leser auf mich ziehen wolle. Ich habe mich lange geweigert, der Bitte nachzukommen, es erschien mir kein bisschen unangemessen, Protagonistin Ola vom Glauben abfallen zu lassen. So weit sollten die Polen schon sein, dass sie mit den Zweifeln eines Kindes an der Existenz Gottes zurechtkämen. Da der Druck auf mich aber nicht nachließ, recherchierte ich das Thema auf polnischen Freidenker-Websites. Mich interessierte, wie polnische Atheisten sich ihrer Umwelt präsentieren, in wieweit sie öffentlich zu ihren Überzeugungen stehen und diese in aufklärerischer Manier vertreten.

Die Beiträge, die oftmals von Universitätsprofessoren stammen, haben mich überrascht. Allerorten wird zu einem vorsichtigen, vor allem rücksichtsvollen Umgang mit dem Glauben Anderer geraten. Auch wenn man Religion nicht mit seinem Intellekt vereinbaren könne, sei es wichtig und klug, Andere in ihrem Glauben nicht zu irritieren. Das ist eine ganz andere Haltung, als ich sie aus Deutschland kenne, wo der organisierte Atheismus in einer Aggressivität auftritt, die meines Erachtens moralisch nicht mehr vertretbar ist. Die polnischen Intellektuellen wissen, dass man Religion nicht abschafft, indem man sie angreift. Sie muss sich selbst reduzieren, im Fluss gesellschaftlichen Wandels.

Hier lebende Polen: Wie haltet ihr es mit der Religion? Hat sie sich verändert? Wenn ja, wie stark? Gibt es einen Identitätskonflikt, wenn die Verwandtschaft zu Besuch kommt oder umgekehrt? Deutsche! Wart ihr schon mal in Polen und habt die Religiosität dort erlebt? Wie hat sie auf euch gewirkt? Ich freue mich über eure „Einsendungen“!

(*Unteres Foto: Die betörende Schrotholzkirche aus meinem Heimatort, Baujahr 1666)

Betreutes Lesen (9) – “Tag des Herrn”: Die Polen und der liebe Gott

Iberraschunck!!! Mein betreutes Lach- und Sachprogramm ist wieder da! Leser von „Sitzen vier Polen im Auto“ erfahren wieder Kapitel für Kapitel, welche schrecklichen Wahrheiten hinter der Textwand lauern. Heute ein Thema, an das jeder denkt, wenn er an Polen denkt: Der Katholizismus. Im neunten Kapitel besucht die polnische Familie zum ersten Mal eine deutsche Sonntagsmesse und es ist ein größerer Kulturschock als Wohlhabende in zerrissenen Jeans: „Papa drückte die Klinke herunter, und wir erschraken beinahe, als keine Wand aus schwitzenden Rücken uns zurückdrängte. War die Kirche etwa so geräumig, dass alle Gläubigen hineinpassten? Im nächsten Moment stellten wir fest, dass kaum jemand da war. Die Kirche war so spärlich gefüllt, dass manche Bänke komplett leer standen, und wo sie besetzt waren, da reckten kleine ergraute Menschlein ihre Schildkrötenköpfe nach uns, als wären wir die ersten Besucher seit Hunderten von Jahren.“

1989, als wir Polen verließen, war der Besuch der Sonntagsmesse weniger Muss als eine Selbstverständlichkeit. Dieser Teil der Woche war aber viel mehr als Ausdruck von Frömmigkeit. Der Kirchhof war ein Treffpunkt für Familien, Nachbarn, Freunde und Schulkameraden. Hier wurden Kontakte geknüpft, gepflegt und gestaltet. Das Kirchenschiff war ein Catwalk, auf dem man seine beste Kleidung präsentieren konnte, hohe Absätze klackten, damenhafte Duftwolken zogen durch die Gänge. Die Kirche bildete auch das Zentrum sozialer Kontrolle. Wenn einer mal fehlte, fiel das allen anderen auf. „Sie war nicht in der Kirche…“ war ein Satz wie „Ich habe gehört, dass sie Drogen nimmt.“ Es ging also darum, Präsenz zu zeigen. Jeder Messebesuch war auch eine Bestätigung an die Gemeinde, dass man Teil von ihr war und nicht ausgeschlossen werden wollte. Die sozialen Funktionen des Kirchenbesuchs in ländlichen Gegenden mit kleinen Ortschaften, wie sie in Polen nun einmal dominieren, müssen bedacht werden, bevor man leichtfertig von der befremdenden Frömmigkeit der Polen spricht. Obwohl es natürlich auch an Frommen, Ultras und Fundis nicht fehlt.

Meine Erziehung war aus heutiger und westlich-aufgeklärter Sicht eine religiöse Indoktrination, was ich freilich überhaupt nicht als schlimm empfand, weil andere Kinder (meistens von ihren Großmüttern) genauso erzogen wurden und die Alternative, an andere Götter oder gar an keinen Gott zu glauben, nicht zur Verfügung stand. Die folgende Zeichnung stammt von meinem dreijährigen Ich (Mutters Zitate-Kalender, 1984):

Links ein Kreuz, das unmissverständlich klar macht, dass es sich bei dem quietschfidelen Baby unten nicht um Däumelinchen in der Nusschale sondern das kleine Jesulein in der Krippe handelt, das schwungvoll von Maria begrüßt wird, während eine zeitgenössische Nonne das Geschehen gutheißt. Auf der rechten Seite der polnische Prinzessinnentraum, der schon von den Jüngsten gehegt wurde: Im weißen Kommunionskleid aus majestätischer Spitze und langer Kerze in der Hand zum Altar zu schreiten, einen Rosenkranz um den Hals, wie Marilyns Diamanten des Mädchens bester Freund.

Es fiel mir nicht schwer, ein frommes Kind zu sein. Jesus trug Matte wie die Hair Metal Typen auf den Postern der älteren Schwester meiner Freundin. Damit war Jesus eindeutig hot! Aus seinem Herzen kamen Laserstrahlen wie aus dem Schwert von He-Man. Und wer wollte nicht sein wie Maria? Sie war die wahre Königin des Universums, ihre Kronen waren noch prächtiger als die der Prinzessinnen in russischen Märchenfilmen. Sanft und wallend fiel das Gewand über den schlanken Körper der Jungfrau, und wo sie sich den Kindern zeigte, glitzerten Zaubersterne am Himmel. Auch die kirchlichen Feste waren berauschend. Die Enthüllung der Muttergottes der sieben Schmerzen, symbolisiert von sieben Schwertern, die ihr königliches, rotes Herz durchbohrten. Fronleichnam, wenn die Frauen Blumenteppiche vor ihren Häusern legten und Mädchen in chinesischen Puffärmel-Kleidern aus ihren Körbchen bunte Blüten hinter sich warfen. Die Christmette, für die eine 500 Jahre alte Schrotholzkirche geöffnet wurde. Sogar das gemeinsame Beten des Rosenkranzes mit der Oma und ihren Freundinnen bei Kerzenschein hatte etwas unwiderstehlich Anziehendes, wie eine Geisterbeschwörung.

Natürlich war nicht alles rosig und funkelnd. Man drohte mir auch mit ewigen Qualen, fiesen Teufeln, Schmerzen die so groß sind, dass man sie sich nicht vorstellen kann. Riesige Kessel, in denen man gekocht wird, rasselnde Ketten, bohrende Stacheln, Mistgabeln, die ins Fleisch pieken. Aber vor alledem musste ich mich nicht fürchten, denn ich war ein gutes, ein braves, ein gläubiges Kind. Von den vielen kleinen Sünden, die sich nicht vermeiden ließen, würde ich im Fegefeuer schon ordentlich gereinigt werden. Ich stellte mir Zinkbadewannen vor, in denen statt Schwämmen kleine Igel darauf warten, zur Säuberung eingesetzt zu werden. Nach der Waschung würde ich in den Himmel kommen, ein regenbogenfarbenes Reich, wo Tiere miteinander plauschen, statt sich gegenseitig zu fressen und man alle Menschen wieder trifft, mit denen man sein Leben verbracht hat, auch den toten Großvater. Das klang alles in allem nach einem guten Deal.

In Deutschland hielt man es mit der Religion anders, das merkte ich schnell. Meine Klassenkameraden sammelten keine Andachtsbildchen, sondern Panini-Sticker. Nicht ein Kreuz gehörte in jedes Kinderzimmer, sondern eine Tigerente. Für den Religionsunterricht wurde die Klasse in “katholisch” und “evangelisch” geteilt. Die Kirchen beider Konfessionen entbehrten mit ihrer modernen Architektur und von Gold und Ornamenten befreiten Ausstattung jedoch aller Sinnlichkeit. Die Messen gefielen mir nicht mehr, auch wenn ich hier auf weichen Polstern statt splittrigen Bänken knien durfte. Die Orgel klang düster und bedrückend, nach Trauer und Tod. Jesus war kein Rocker mehr, sondern eine geschundene Leiche, die wegabstrahiert werden musste. Als ich dann feststellte, dass ich in der Sonntagsmesse der einzige Mensch unter 60 war, ging der Glaube allmählich flöten. Wenn man hier weder Freunde treffen noch eine Show erleben konnte, was war der Sinn? Meine Gebete kamen sowieso nicht bei Gott an. Wo blieb mein Barbie-Traummobil? Warum ließen sich meine Eltern nicht breitschlagen, mit uns nach Disneyland zu fahren? Andere Kinder gingen nie in die Kirche und doch hatten sie alles. Wir waren kaum ein Jahr in Deutschland und ich hatte mich völlig vom Katholizismus meiner Kindheit entfremdet.

Diese Geschichte soll illustrieren, dass Religiosität aus weit mehr besteht als dem persönlichen Glauben an Gott. Sie hängt davon ab, was andere glauben oder woran sie zu glauben behaupten, und ob die Zugehörigkeit zu dieser Gemeinschaft existenziell wichtig ist oder nicht. Was verbindet eine Gesellschaft mit Religion? Sind es Trauer, Horror, Rückschritt, Repression, pathologische Vernebelung des Geistes? Oder ist Religion sozialer Kitt, der Grund, Sinn stiftende Feste zu feiern, vielleicht auch eine Flucht aus dem Grau in eine farbenfrohe Sakralästhetik? Viel hängt von solchen nicht-religiösen Faktoren ab, ob sich jemand einen überzeugten Katholik nennt oder nicht.

Entgegen dem Klischee sind die heutigen Polen keineswegs Freunde der Kirche. Sie mögen es nicht, dass sie sich in die Politik einmischt, in die Erziehung der Kinder oder das Eheleben. Sie sehen es nicht mehr als Pflicht an, jeden Sonntag in die Kirche zu gehen. Trotzdem ist Polen noch weit davon entfernt, stolz auf die Entfremdung vom Glauben zu sein. In einer Erstfassung meines Manuskripts schlug ich bezüglich Glaube und Religion etwas härtere Töne an. Meine Familie, das Sittlichkeitslektorat, riet mir dringend davon ab, wenn ich nicht den Zorn polnischer Leser auf mich ziehen wolle. Ich habe mich lange geweigert, der Bitte nachzukommen, es erschien mir kein bisschen unangemessen, Protagonistin Ola vom Glauben abfallen zu lassen. So weit sollten die Polen schon sein, dass sie mit den Zweifeln eines Kindes an der Existenz Gottes zurechtkämen. Da der Druck auf mich aber nicht nachließ, recherchierte ich das Thema auf polnischen Freidenker-Websites. Mich interessierte, wie polnische Atheisten sich ihrer Umwelt präsentieren, in wieweit sie öffentlich zu ihren Überzeugungen stehen und diese in aufklärerischer Manier vertreten.

Die Beiträge, die oftmals von Universitätsprofessoren stammen, haben mich überrascht. Allerorten wird zu einem vorsichtigen, vor allem rücksichtsvollen Umgang mit dem Glauben Anderer geraten. Auch wenn man Religion nicht mit seinem Intellekt vereinbaren könne, sei es wichtig und klug, Andere in ihrem Glauben nicht zu irritieren. Das ist eine ganz andere Haltung, als ich sie aus Deutschland kenne, wo der organisierte Atheismus in einer Aggressivität auftritt, die meines Erachtens moralisch nicht mehr vertretbar ist. Die polnischen Intellektuellen wissen, dass man Religion nicht abschafft, indem man sie angreift. Sie muss sich selbst reduzieren, im Fluss gesellschaftlichen Wandels.

Hier lebende Polen: Wie haltet ihr es mit der Religion? Hat sie sich verändert? Wenn ja, wie stark? Gibt es einen Identitätskonflikt, wenn die Verwandtschaft zu Besuch kommt oder umgekehrt? Deutsche! Wart ihr schon mal in Polen und habt die Religiosität dort erlebt? Wie hat sie auf euch gewirkt? Ich freue mich über eure “Einsendungen”!

(*Unteres Foto: Die betörende Schrotholzkirche aus meinem Heimatort, Baujahr 1666)

September 18, 2012

Der Ekel oder Wie das Buch von Julia Schramm mich berührte

Ich habe mit den Tränen gekämpft, als ich mit “Klick mich” fertig war. Mit klopfendem Herzen lag ich wach, obwohl ich seit Wochen ruhig schlafe. Abgestandene Erinnerungen rollten vorüber. Verstaubte Emotionen erblühten im Schatten meiner Verstimmung. Sollte ein Buch, das als Manifest der Belanglosigkeit gilt, nicht auch mir sang- und klanglos am featherbottom vorbeigehen? Als ich im Blog darauf hinwies, dass Neid eine große Rolle in diesem Shitstorm spielen könnte, hatte ich das Buch noch nicht gelesen und wusste über die Person Julia Schramm zu wenig, um beurteilen zu können, wie angemessen die Kritik oder wie nötig eine Verteidigung war. Das Shitstorm-Phänomen trieb mich um, nicht die Politikerin. Nach der Lektüre von “Klick mich” muss ich mein Interesse nun aber doch auf die Person richten, denn ich fühlte mich noch nie von einem Buch so missbraucht.

1999, als Julia Schramm die Masturbation am Computerbildschirm entdeckte, unterhielt ich eine Mailfreundschaft mit einem Mädchen aus dem Young Miss Forum. „Ich habe einen neuen Mantel“, schrieb sie mir. „Darin fühle ich mich stark und schön. Hart und zart, verspielt und klug. Meine roten Locken fallen über die Schultern, wenn ich so dahinwirble, ich spüre meine ganze Weiblichkeit.“ Vielleicht waren es meine dünnen Haare, Schuhgröße 42 und das Fehlen eines Selbstbildes als Schaumbadprinzessin, die meinem Missmut über diese Zeilen zugrunde lagen. Wahrscheinlich sogar, in den letzten Jahren einer Pubertät, die von Minderwertigkeitskomplexen bestimmt war. Aber da war noch was. Das Gefühl, ausgesaugt zu werden, ein leeres Gefäß für eine fremde Eitelkeit zu sein. Ein Moment der Selbstzufriedenheit vor dem Spiegel ist in meinen Augen eine sehr intime Sache, und eine sehr peinliche, wenn es ungebetene Zeugen gibt. Entsprechend unangenehm berührt es mich, wenn mir jemand diese Intimität als Mitteilung präsentiert. Ich will keine bloße Spiegelwand sein, in der sich einer bewundern kann. Das kann nur ein Vertrauensverhältnis legitimieren.

Julia Schramm sieht das anders. Auf jeder Seite lässt sie uns wissen, wie hübsch, intelligent und „special“ sie sich findet. Das wirkt alles noch ekelhafter, wenn sie die Komplimente an sich selbst anderen Figuren in den Mund legt, um ihnen einen Anstrich von Intersubjektivität zu verleihen. Ekelhaft wirken auch ihre Versuche, durch akademisches Namedropping Intellekt vorzutäuschen und durch Befindlichkeitsfloskeln Tiefe. Mein Kopf entwirft ein Mädchen, das sich aus Mangel an beschissener Kindheit mit rotem Filzstift “ritzt”. Denn Weltschmerz ist “awesome!”, aber es soll nicht weh tun. „Ekelhaft“ ist ein Wort, das häufig fällt, wenn über dieses Buch geredet wird. Ich benutze es gerade in der Überzeugung, dass es das treffendste Wort ist, wie sehr es mich gestern noch befremdete. Exhibitionisten, die nachts im Gebüsch stehen und ihre kümmerlichen Pimmel allen zeigen, die sie nicht sehen wollen, lösen in mir einen ähnlichen Ekel aus wie eine Julia Schramm, die ihr Innerstes ungefiltert nach außen kehrt. Nun mag man einwenden, dass es ihr als post-privacy Enthusiastin gerade darum gehe, alles offen zu legen und hier von einer mit konservativen Werten argumentiert würde. Nichts dergleichen, ich bin selbst Fan von post-privacy. Aber anscheinend aus ganz anderen Gründen. Post-privacy bedeutet für mich eine größere Bereitschaft, wertvolle Erfahrungen mit anderen zu teilen. Das kann das Tagebuch einer Depression sein, das Betroffenen helfen kann, aber auch die Website einer jungen Hipster-Familie aus San Francisco, die ästhetisch ansprechend ihren Alltag dokumentiert. Die Menschen, die post-privacy auf die Weise leben, wie ich sie verstehen möchte, nutzen das Internet eben nicht zur bloßen Exhibition ihrer inneren Schamteile, statt dessen versuchen sie, einen Mehrwert für Andere zu schaffen. Ich habe nichts gegen Narzissten, die sich Mühe geben. Ich habe etwas gegen Menschen wie Julia Schramm, die – wie mir scheint – die Leser nie mitgedacht hat. Die sich nie die Frage gestellt hat, die sich jeder Autor mehrmals am Tag stellen sollte: “Who cares?” Welchen Wert hat mein Text für jemanden, der nicht ich ist?

Ein Freund aus alten Tagen wurde an die schmutzigen Ufern meiner Erinnerung gespült. Ein selbstverliebter, emotionaler Vampir, der mir im Verlauf unserer Bekanntschaft nicht eine persönliche Frage gestellt hat. Seine Vorstellungen von gelungener Kommunikation waren Grundlage für ein “Spiel”, das er eines Nachmittags erfand. Er scrollte sich durch die Kontakte in seinem Handy und erzählte mir, was er von jedem Aufgelisteten hielt. Ich musste mir Geschichten und Reflexionen über Menschen anhören, die ich noch nie im Leben getroffen hatte. Für ihn war das glänzende Unterhaltung. Dass mich das langweilen könnte, kam ihm nicht in den Sinn. Und ich verfluchte meine polnische Erziehung zur Höflichkeit. Nach jedem Treffen mit ihm war ich leer und kraftlos. Ich hätte nie gedacht, dass in der scheinbaren Sicherheit eines Buches dieselbe Wut, dieselbe Ohnmacht hochkochen könnten wie damals. Nun habe ich bei einem Buch den Vorteil, dass ich es jederzeit weglegen kann. Ich musste es überhaupt nicht lesen. Keine anerzogenen Hemmungen können mich an Ort und Stelle halten. Bin ich Masochistin? (Für “Shades of Grey” war ich’s nicht genug. Nach zwanzig Seiten war die Schmerzgrenze erreicht.) Ich habe das Buch von Julia Schramm gelesen, weil ich nicht glauben konnte, dass die Kritiker fair argumentieren. Ich suchte nach etwas Gutem, nach dem Funken eines Bemühens vielleicht, aber ich fand nur schlechte Erinnerungen und dazwischen nichts als Ekel. Auf dem schleimigen Boden des Ekels ist auch dieser Blogpost entstanden, eine “Rezi”, mich zu entlasten und andere zu warnen. “Klick mich” ist nicht nur ein schlechtes Buch, es ist ein Buch, von dem einem schlecht wird. :’-(

September 17, 2012

Kick mich – Der Shitstorm um Julia Schramm

Den ersten Verriss von Julia Schramms Klick mich: Bekenntnisse einer Internet-Exhibitionistin fand ich heute Morgen in der Süddeutschen. Wie das mit Grantelbesprechungen so ist, fühlte ich mich von den harschen Worten ganz gut unterhalten. Wenig später wurde mir ein Link zur vernichtenden SpOn-Kritik zugespielt, und die Lust am Verriss wich wachsendem Unbehagen über den “Eintopf”, der da zur Kräftigung der Niederträchtigen zusammengebraut wird. In der Einleitung wird der Kollege aus dem Kulturresort zitiert: „Ist nichts für uns“, soll er abfällig gesagt haben. Schülerzeitungsniveau wird dem Buch attestiert, ein Urteil, das Ausschluss bedeutet von allem „Ernsten“, Relevanten, von Kultur im feuilletonistischen Sinn.

fand ich heute Morgen in der Süddeutschen. Wie das mit Grantelbesprechungen so ist, fühlte ich mich von den harschen Worten ganz gut unterhalten. Wenig später wurde mir ein Link zur vernichtenden SpOn-Kritik zugespielt, und die Lust am Verriss wich wachsendem Unbehagen über den “Eintopf”, der da zur Kräftigung der Niederträchtigen zusammengebraut wird. In der Einleitung wird der Kollege aus dem Kulturresort zitiert: „Ist nichts für uns“, soll er abfällig gesagt haben. Schülerzeitungsniveau wird dem Buch attestiert, ein Urteil, das Ausschluss bedeutet von allem „Ernsten“, Relevanten, von Kultur im feuilletonistischen Sinn.

Die Vertreibung aus der Sphäre des Bedeutungsschweren wird vor einer großen Öffentlichkeit inszeniert, als wäre Julia Schramm dort einmal zuhause gewesen. Dabei ist doch nicht nur anderen, sondern auch ihr selbst bekannt, dass sie ein liebes Plauderluder ist, das vielleicht allzu selbstbewusst in die Welt schüttet, was ihr Kopf gerade hergibt. Die Sau wird sozusagen von außerhalb geholt, um sie durchs eigene Dorf treiben zu können. Wer Julia Schramm aus dem Internet kennt, wird von ihrem Buch aber kaum erzählerische Finesse, philosophische Schwere oder scharfsinnige Gesellschaftsdiagnose erwartet haben. Wer sie nicht kennt, wird durch die frivole Aufmachung des Covers bestimmt nicht in die Irre geführt. Warum also diese Gehässigkeit, diese lustvolle Grausamkeit am Tritt nach unten?

Während ich darüber nachdenke, sehe ich, dass es bereits zwei Amazon-Rezensionen gibt. Mit jeweils einem Stern wird das Buch abgerichtet, und was mich daran am meisten beeindruckt, sind die Speedreading-Skills der Verfasser, die uns nur wenige Stunden nach Veröffentlichung an ihrem Hass teilhaben lassen. Inzwischen ist mir eingefallen, dass der auf Spekulationen beruhende Vorschuss von 100000 Euro in nahezu jedem Artikel über Julia Schramm, der in den letzten Wochen an mir vorbeiflog, prominent Erwähnung fand. Natürlich, der Neid. Der hohe Vorschuss ist die eigentliche Frechheit, die Provokation, die das Gerechtigkeitszentrum zum Schäumen bringt, und die Rechtfertigung für Kritik, unsachliche Kritik und asoziale Kritik unter die Gürtellinie. Wem einfach mal so viel Geld zufliegt, tut allen weh, die glauben, die ehrlichere Arbeit zu leisten. Da soll der Gesegnete zur Strafe kräftig bluten. Und ist es nicht schön, dass man im Internet Steine werfen kann, weil man in der Anonymität ohne Sünde ist? Das ist der Zauber des Shitstorms. Diese befreiende Entladung! Die Kraft, die man aus der kollektiven Empörung schöpft, diese Wut, die für einen Moment die Unzufriedenheit mit dem eigenen Leben betäubt.

Nicht jeder wird meinen Vorwurf auf sich sitzen lassen wollen. Schließlich muss Kritik möglich sein, die ja eine legitime und notwendige Institution ist, nicht immer ist Neid der Antrieb, überhaupt will sich jeder, der im Auftrag von Kultur und Bildung die Spreu vom Weizen trennt, nicht von niederen Beweggründen getrieben wissen. Aber diese Kritik verfehlt meiner Meinung nach ihr Ziel, wenn sie sich an der Person Julia Schramm und der Seichtheit ihres Werkes abarbeitet. Woche für Woche erscheinen schlechte Bücher. Aus den schlechtesten werden Bestseller gemacht. Wer schreibt diese schlechten Bücher? Und warum? Was fällt ihr/ihm eigentlich ein?

Die schockierende Wahrheit ist: die Idee zu einem Buch hat heutzutage selten der Autor. Der Autor kann von seiner Autorschaft regelrecht überrascht werden. Agenturen sprechen Blogger an, Menschen, die wegen irgendwas im Rampenlicht stehen, Persönlichkeiten, von denen sie sich irgendwas versprechen. „Hören Sie mal, Sie sind doch der Blogger, der Mini-Quadrocopter aus Borkenkäfern macht. Haben Sie Lust, ein Buch über Wälder und Technik zu schreiben? Wälder trenden ja schwer in letzter Zeit, und mit Technik kann man die Internetleute ködern. Also?“ – könnte man eines Tages von einer Agentur gefragt werden. Stellen wir uns vor, wir sind dieser Blogger und man hat uns soeben angeboten, ein Buch zu veröffentlichen. Ein Buch! Mit unserem Namen vorne drauf! In einem echten Verlag! Für Geld! Würden wir widerstehen können? Selbst, wenn wir genau wüssten, dass wir weder von Wäldern noch von Technik sonderlich Ahnung haben? Kann man sich ja notfalls anlesen. Will man glauben. Es geht schließlich um ein Buch. Ein eigenes Buch! Ja, der Glaube an den Glanz der Autorschaft ist genauso unausrottbar ist wie der Glaube an das Buch als Kulturgut. Die Verlage wissen das. Darum finden sie für jedes Thema einen Autor und drehen uns jeden Scheiß an, der sich im Plauderspektrum des Alltäglichen bewegt. Wir kaufen es nicht nur, weil das Format “Buch” Ansehen genießt, sondern weil wir so gerne über uns selbst lesen: wie wir Urlaub in Italien verbringen, 30 werden, Yoga machen, uns über die Bahn ärgern und eben auch Twitter nutzen. Autoren ohne literarische Ambitionen schreiben einfach auf, was wir im Rahmen unserer gewöhnlichen Existenz erleben, sie nehmen uns die Arbeit der schriftlichen Selbstreflexion ab. Das ist gefragt. Oder es wird behauptet, dass es gefragt ist. Wen solche Formen ärgern, sollte sich jedenfalls an die Verlage wenden. Sie schaffen die Stoffe, präsentieren sie, verteilen Vorschüsse, lächerlich hohe und skandalös niedrige. Der Autor fügt sich nur der Gelegenheit, die sich ihm bietet. Weil er nicht ahnt, dass es ihm gehen könnte wie Julia Schramm. Eines dürften wir gemeinsam mit ihr gelernt haben: Über Vorschüsse spricht man nicht. >:-/

Ein nachträglicher Disclaimer: Ich kenne Julia Schramm nicht persönlich, auch im Internet habe ich zu ihr keinen Kontakt. Was ich über sie weiß, ist wenig. Das Buch habe ich nicht gelesen, nicht einmal die Leseprobe, und ehrlich gesagt, interessiert es mich auch nicht so. Daher will ich meinen Text hier auf keinen Fall als Verteidigung der Autorin verstanden wissen.