Alexandra Tobor's Blog, page 8

September 4, 2012

“Dojczland” (2/2)

FUN FACT: Gestern vor 23 Jahren bin ich nach Deutschland emigriert. Das macht den heutigen Tag auch zum Jubiläum, war es doch der erste richtige Tag in RFN aka BRD, bei leicht bewölktem Himmel und vollem Bewusstsein. Vielleicht sollte ich an dieser Stelle erzählen, wie es wirklich war:

Der 3. September 1989 begann für mich in nebliger Frühe. Es war noch dunkel, als meine Eltern zum letzten Mal die Lichtschalter im Haus betätigten. Für die letzten Minuten war es noch “unser” Haus, nicht das Haus in Polen oder das Haus unserer Oma. Mama hatte uns “luxuriöse” Jogginganzüge im Pewex gekauft, die durften wir im Auto anziehen, denn wann sonst, wenn nicht auf der Reise unseres Lebens? Es waren aber keine MickyMaus-Anzüge wie im Buch, die lagen in den Koffern, Disney-Pyjamas, die mein Opa uns einmal aus Deutschland mitgebracht hatte. Mein Reise-Outfit war hellblau, mit bordeauxroten Gummizügen, mit einem Kegel und einer Bowlingkugel vorne drauf. Oma Greta begleitete uns nach draußen. Umarmungen, Küsse, Gute Reise, Gewinke, bevor sie das Tor aus dünnen schwarzen Brettern hinter uns schloss. Wir fuhren nicht allein, sondern mit Onkel Marek, der tatsächlich zwei Jahre vor uns ausgewandert war und den Weg gut kannte. Alle außer meinem Vater, der im Fiat 126p hinter ihm her fuhr, saßen im komfortablen Mercedes. Der erste Halt in Deutschland war für uns Hannover, wo meine Patentante, Onkel A. und Cousin P. wohnten. Wir kamen spät in der Nacht an, bekamen aber trotzdem noch ein festliches Mahl kredenzt. Am nächsten Morgen wandelte ich durch das Kinderzimmer meines Cousins und bewunderte sein Spielzeug. Mit Flüssigkeit gefüllte Kästchen, unten zwei Knöpfe, wenn man sie drückte, wurden Ringe nach oben geblasen die sich irgendwo zu sammeln hatten. Onkel Marek zeigte uns später einen Supermarkt und kaufte mir ein Kinderüberraschungs-Ei. Der Inhalt: eine Micky Maus mit Ghetto Blaster.

Danach fuhren wir auch schon nach Hamm, wo wir in einer Turnhalle unterkamen. Den ersten deutschen Spielplatz sah ich ebendort, im Maximilianpark. Viel mehr faszinierte mich aber der überdimensionale gläserne Elefant, in dem exotische Gewächse wucherten. Meine Eltern nannten das Tier “Eléfant”, mit Betonung auf der zweiten Silbe, und lange dachte ich, dass das sein Vorname wäre. Deutsche Spielplätze waren glatt, lautlos und sicher. Die Schaukelsitze aus Gummi, Ketten statt schiefer Stahlröhren, kein Rost, keine wackeligen Gerüste. Keine Chance, sich interessante Verletzungen zu holen. Hier eine typische sozialistische Schaukel:

Danach fuhren wir auch schon nach Hamm, wo wir in einer Turnhalle unterkamen. Den ersten deutschen Spielplatz sah ich ebendort, im Maximilianpark. Viel mehr faszinierte mich aber der überdimensionale gläserne Elefant, in dem exotische Gewächse wucherten. Meine Eltern nannten das Tier “Eléfant”, mit Betonung auf der zweiten Silbe, und lange dachte ich, dass das sein Vorname wäre. Deutsche Spielplätze waren glatt, lautlos und sicher. Die Schaukelsitze aus Gummi, Ketten statt schiefer Stahlröhren, kein Rost, keine wackeligen Gerüste. Keine Chance, sich interessante Verletzungen zu holen. Hier eine typische sozialistische Schaukel:

einfach schön.

Im achten Kapitel heißt es über die ersten Eindrücke: Wie seltsam, dass alles, was in Polen überall gleich war, ob man nun in Krakau, Danzig oder Warschau lebte, in Deutschland andere Farben und Formen hatte.  Gemeint sind die landesspezifischen Farben, derer man sich erst in der Fremde bewusst wird. Sie werden von Wegweisern, Straßenschildern, öffentlichen Einrichtungen und dergleichen mehr bestimmt. Have you ever noticed? In Deutschland dominiert Gelb, die sauberste aller Farben. Gelb ist die Post, sind Wegweiser, ist Lufthansa. Immer ist es das strahlende Gelb, dem Schmutz nichts anhaben kann.

Gemeint sind die landesspezifischen Farben, derer man sich erst in der Fremde bewusst wird. Sie werden von Wegweisern, Straßenschildern, öffentlichen Einrichtungen und dergleichen mehr bestimmt. Have you ever noticed? In Deutschland dominiert Gelb, die sauberste aller Farben. Gelb ist die Post, sind Wegweiser, ist Lufthansa. Immer ist es das strahlende Gelb, dem Schmutz nichts anhaben kann.  In Polen ist die Post rot. Krankenhäuser und Apotheken muten hellblaugrau an. Wegweiser sind dunkelgrün. Verkehrszeichen sind innen nicht weiß, sondern rotstichig-gelb. Ich glaube, dass auch Farben das Bewusstsein bestimmen.

In Polen ist die Post rot. Krankenhäuser und Apotheken muten hellblaugrau an. Wegweiser sind dunkelgrün. Verkehrszeichen sind innen nicht weiß, sondern rotstichig-gelb. Ich glaube, dass auch Farben das Bewusstsein bestimmen.

Im Buch endet der erste Tag in Deutschland damit, dass Olas Mutter eine schockierende Entdeckung macht: Sie entdeckt einen Mann, der eine zerrissene Hose trägt. Bonus: ausgerechnet am Arsch verläuft der ärgste Riss. “Ich begreife das nicht. Deutschland ist doch ein reiches Land. Wie kann es sein, dass jemand in einer kaputten Hose auf die Straße gehen muss?” – Was Olas Mutter zum Zeitpunkt ihres mitleidigen Entsetzens noch nicht weiß, ist, dass zerrissene Jeans im Westen der letzte Schrei sind. Eine Mode auf dem Höhepunkt der Coolness. Interessanterweise ändert sich jedoch nichts an Mutters Irritation, als sie das erfährt. “Also, wenn das Mode sein soll, dann…” Nach 23 Jahren versteht meine Mutter diese Dinge immer noch nicht. Das Konzept “Vintage” z.B. ist ihr unzugänglich.  Meine Vorliebe für Retro-Kleider und alles, was nach Flohmarkt aussieht, hält sie für weltfremdes Gebahren. “Wer trägt denn sowas?”, “Wer hat denn so etwas gesehen?”, “Das ist doch altmodisch!”, “So sahen alte Tanten aus, als ich klein war.” Die unerschütterbare Abneigung gegen alles Alte und Kaputte, alles Unzeitgemäße oder Anachronistische, lässt sich durch die Lebensumstände erklären, in denen meine Eltern aufgewachsen sind. Kleidung war kein Statement, sondern eine Notwendigkeit, und dazu knapp. Man trug die alten, mottenzerfressenen Klamotten der Tante, Sachen der Geschwister, in die man noch reinwachsen musste oder aus denen man schon rausgewachsen war, Umgenähtes und Selbstgestricktes. Doch wie minderwertig die Kleidung auch sein mochte, immer hatte sie “fein” zu sein. Eine Kunst, die jede Frau zu beherrschen hatte, war, selbst “stare szmaty” (alte Lappen) schick und ordentlich aussehen zu lassen. Daher das völlige Unverständnis, wie man FREIWILLIG etwas tragen kann, das das Gegenteil all dessen ist, um das man immer so emsig bemüht war. In einem Staat, in dem tatsächlich niemand mit zerrissener Hose rumlaufen muss, verliert das Kaputte jede Assoziation mit existenzieller Armut und kann zu “Mode” werden, zu einer neuen Hose, die ganz viel kostet, weil sie aussieht, wie eine alte Hose.

Meine Vorliebe für Retro-Kleider und alles, was nach Flohmarkt aussieht, hält sie für weltfremdes Gebahren. “Wer trägt denn sowas?”, “Wer hat denn so etwas gesehen?”, “Das ist doch altmodisch!”, “So sahen alte Tanten aus, als ich klein war.” Die unerschütterbare Abneigung gegen alles Alte und Kaputte, alles Unzeitgemäße oder Anachronistische, lässt sich durch die Lebensumstände erklären, in denen meine Eltern aufgewachsen sind. Kleidung war kein Statement, sondern eine Notwendigkeit, und dazu knapp. Man trug die alten, mottenzerfressenen Klamotten der Tante, Sachen der Geschwister, in die man noch reinwachsen musste oder aus denen man schon rausgewachsen war, Umgenähtes und Selbstgestricktes. Doch wie minderwertig die Kleidung auch sein mochte, immer hatte sie “fein” zu sein. Eine Kunst, die jede Frau zu beherrschen hatte, war, selbst “stare szmaty” (alte Lappen) schick und ordentlich aussehen zu lassen. Daher das völlige Unverständnis, wie man FREIWILLIG etwas tragen kann, das das Gegenteil all dessen ist, um das man immer so emsig bemüht war. In einem Staat, in dem tatsächlich niemand mit zerrissener Hose rumlaufen muss, verliert das Kaputte jede Assoziation mit existenzieller Armut und kann zu “Mode” werden, zu einer neuen Hose, die ganz viel kostet, weil sie aussieht, wie eine alte Hose.

In der Nächsten Folge: All about Katholizismus! *grusel*

August 31, 2012

BETREUTES LESEN (8) – “Dojczland” (1/2)

Hallo Freunde und Verwirrte. Es geht wieder los! Für Neueinsteiger: „Betreutes Lesen“ ist eine Art Sekundärliteratur zu meinem Roman „Sitzen vier Polen im Auto“. Kapitel für Kapitel wähle ich alle paar Tage Themen aus, die ich „en blogue“ näher beleuchte, erläutere und bebildere, als das im Rahmen des Buches je möglich gewesen wäre. Der Gewinn? Vor allem Einblicke in die Popkultur des Ostblocks und die Köpfe der Menschen im sozialistischen System! Auf geht’s! (Eine klickbare Übersicht über die bisherigen Beiträge gibt es hier.)

Der senfgelbe Winzling hat es über die Grenze geschafft. Ola und ihre Familie sind endlich bei Onkel Marek aufgeschlagen, der ihnen sein „Dojczland“ zeigen will. Es ist Samstag, und Marek weiß, was Ola aus den Latschen kippen lassen wird: Das Kinderprogramm am Vormittag – Zeichentrickfilme auf allen Kanälen! Das hatte es in Polen nicht gegeben. Nicht an Samstagen und schon gar nicht so viele bajki am Stück. Bajki bedeutet „Märchen“ (pl.), wird aber als Synonym für Zeichentrickfilme, Stop-Motion-Filme und dergleichen Formate für Kinder verwendet. Es lief eine bajka pro Tag, und zwar als zehnminütige dobranocka (Gutesnächtchen), also ein visuelles Betthupferl für die Kleinen vor dem Schlafengehen. Das konnte “Bolek i Lolek” oder eine Folge des DDR-schen Sandmännchens sein („Opachen, liebes Opachen, wir wollen noch nicht schlafen“). Eine sehr beliebte polnische Produktion war „Miś Uszatek“. Auch heute noch herzzerreißend süß: “Miś Colargol“ (polnisch-französisch) – unbedingt ansehen!

Daneben gab es an Sonntagabenden den westlichen 20-Minüter. “Die Schlümpfe” (Smerfy) waren ein Riesenhit, und zurecht, die Synchronisation mit professionellen Schauspielern war phantastisch, mit der deutschen nicht zu vergleichen. “He-Man” lief bei uns auch, es war sogar meine Lieblingsserie. Aber eine bajka nach der anderen, und das an einem Samstagvormittag, wo von jedem polnischen Kind erwartet wurde, dass es den Eltern gleich nach dem Aufstehen beim Hausputz half, das war absolut neu und aufregend!

Doch die Verwunderung hört bei der Zeichentrickschleife nicht auf. Die Episoden werden unterbrochen von etwas, das Ola in hilfloser Unwissenheit als „animierten Quelle-Katalog“ bezeichnet: Werbung. Natürlich war diese kapitalistische Wettbewerbsmaßnahme im kommunistischen Polen kaum verbreitet. Zucker war Zucker, Joghurt war Joghurt, Rock war Rock. Marken gab es, aber nicht im uns bekannten Sinn. Neben dem Schokoladenfabrikanten „Wedel“ etwa gab es keinen anderen. Im Fernsehen sah man hin und wieder „Reklame“, in der Dinge des alltäglichen Bedarfs genau dann beworben wurden, wenn sie knapp oder nicht vorhanden waren. Kein Fleisch beim Metzger? Ja, aber wenigstens in der Reklame! Es war interessant, zu beobachten, wie sich nach dem Fall des Eisernen Vorhangs die Werbebranche in Polen zu entwickeln begann. Es gab keine ausgebildeten Werbeleute im Land, keine Generation von Mad Men, die gewusst hätten, wie Marktforschung geht. Zunächst wurden also blauäugig Werbeclips aus dem Westen importiert. Nicht besonders erfolgreich. Niemand konnte sich mit einer Frau identifizieren, die ein luxuriöses Bad von der Größe eines Wohnzimmers putzte. Ein männlicher Waschmittelvertreter, der eine Hausfrau belehren wollte, konnte nur zum Gespött werden. Durch Westimporte wurde an den Werten der polnischen Gesellschaft vorbeigeworben. Das sieht heute, über 20 Jahre später, natürlich anders aus. Die liebevolle Mutter-Kind-Beziehung ist ein häufiges, polentypisches Werbemotiv. Hier eine besonders amüsant-misslungene polnische Werbung aus der Zeit des Umbruchs. LOL!!!

Als die Familie nach einer langen Reise mit ungewissem Ausgang in Dojczland ankommt, begrüßt Onkel Marek sie mit Pizza, einem Gericht, von dem sie noch nie etwas gehört haben. Marek erzählt, dass die Deutschen nichts auf ihre Nationalküche gäben, viel lieber würden sie Italienisch und Chinesisch essen. Auch darunter kann Ola sich nichts vorstellen. Warum? Weil Deutschland diese kulinarische Vielfalt seinen Gastarbeitern und anderen Zugezogenen aus aller Welt zu verdanken hat. Polen ist ja eher ein Auswanderungs- als ein Einwanderungsland, und so waren fremdländische Gerichte innerhalb der Landesgrenzen nicht bekannt. Hinzu kommt noch eine entscheidende Sache: “Essen gehen” ist eine kulturelle Praxis, die in einem armen Land nicht erlernt werden kann. Restaurantbesuche kannte ich als Kind nur in der Form von Hochzeit oder Leichenschmaus. Das waren Ausnahmesituationen. Es galt als unvernünftig, außerhalb zu essen. Warum sollte man das tun? Warum sollte man für Essen mehr bezahlen, als für die selbstgezüchteten Kartoffeln und das selbstgeschlachtete Huhn mit Gemüse aus dem eigenen Garten? Der Gedanke, “Essen gehen” als Freizeitaktivität zu begreifen, lag den meisten Menschen fern. Ab 1990 schossen dann Fast-Food-Filialen aus dem Boden. Nach der Sonntagsmesse war es für die Kinder das Größte, wenn die Eltern sie zu McDonalds nahmen, auf eine Tüte Pommes, die angesichts der niedrigen Löhne ein absoluter Luxus war. Zum Abschluss ein Zitat aus Zwölf Stationen von Tomasz Rózycki, in dem es um den Einzug von Fastfood in Polen geht:

von Tomasz Rózycki, in dem es um den Einzug von Fastfood in Polen geht:

(…) So aß man hier das Mahl der Armen, der Piroggen Fastenmahl, während ganz Polen weit und breit längst anders aß, erlesener und gesünder; um Himmelswillen reichere und bessere Delikatessen, Wurst vom Grill zum Beispiel, gründlich verkohlt mit Hilfe von Benzin, das auf die Holzkohle gegossen wurde, damit die Flamme ordentlich lodert; später kamen in den Restaurants die weichen und süßen Pommes an die Macht, zubereitet aus welken Kartoffeln, denen dieses Gericht seinen scheußlichen Beigeschmack verdankte; erwähnen wollen wir schließlich auch die berühmte Baguette überbacken, Königin der Busbahnhöfe, die sich im Plastikbeutel jederzeit erhitzen lässt; und noch die Hotdogs aus mehliger Brühwurst; und die Pizza á la Polska, eine an die heimischen Verhältnisse adaptierte Version der italienischen Pizza, ohne Tomaten, ohne Käse, ohne Oliven, ohne Kräuter und Knoblauch; und schließlich der vollendete Hamburger, ein Wunderwerk aus prachtvoll gedunsener Semmel, ohne Zusatz von Mehl hergestellt; gestopft mit einer Mehrweg-Einlage aus gemahlenem Übersee-Vieh, frei von freien Radikalen und Rinderwahn, auch wenn Form und Ausdruck der Semmel das Gegenteil nahelegten. Zum Nachspülen Fanta, Sprite oder Cola: Wunder der Technik, phantastische Getränke, nach deren Genuss enorme Lebhaftigkeit Körper und Geist erfasste, verdoppelte Energie den Schädel durchtobte wie eine leere große Halle, auf der Suche nach dem Ausgang, und, war er endlich gefunden, in Form eines Gas-Geysirs aus der Nase entwich, (…)

In der nächsten Folge: anständige Kleidung, spinatgrüne Wegweiser, sozialistische Folterschaukeln und Flachdachtristesse!

August 23, 2012

Sommerpause!

Am 1. September geht es hier weiter mit betreutem Lesen und dem Themenblock “Erste Schritte in Deutschland”.

Es gibt nun auch eine offizielle Autorenwebsite, auf der sämtliche Hörspiele, Interviews, BetreutesLesens usw. zu finden sind.

alexandratobor.de (bitte kukken!)

Bis dahin!

August 13, 2012

BETREUTES LESEN (7) – “Der Fluch der Klo-Hexe”

Das siebte Kapitel ist das letzte, das in Polen spielt. Olas Familie schleicht sich im Morgendunst aus dem Kastenhaus, zwängt alle Glieder, Graupenwürste und Gepäckstücke in den kleinen Fiat und macht sich auf den Weg hinter die Grenze, nach Westdeutschland, „wo Gummibärchen an Sträuchern wuchsen und die Straßen mit weißer Schokolade gepflastert waren.“ Was ist das Aufregendste an einer solchen Reise? Unser Gedärm findet: Die polnischen Straßen!  Ihr katastrophaler Zustand ist vielzitiert und legendär. Viele Wege blieben ungeteert oder waren so verkratert, dass man sich im Auto an den Sitz krallen musste, wenn man sich keine Prellungen zuziehen wollte. Bürgersteige trainierten die Balance-Kraft unserer Füßchen mit wackligen Platten, tiefen Rissen und Stolperklumpen. Der Weg nach Deutschland führte durch eine öde Kiefernlandschaft über die „autostrada“. Die Betonplatten, aus denen sie bestand, waren alt, schief geflickt und unterschiedlich tief gesunken. Wir nannten die Strecke „Waschmaschine“, denn es schleuderte einen darauf so durch, dass man taube Finger bekam. (Betonplatten siehe Abbildungen der Grenze weiter unten)

Ihr katastrophaler Zustand ist vielzitiert und legendär. Viele Wege blieben ungeteert oder waren so verkratert, dass man sich im Auto an den Sitz krallen musste, wenn man sich keine Prellungen zuziehen wollte. Bürgersteige trainierten die Balance-Kraft unserer Füßchen mit wackligen Platten, tiefen Rissen und Stolperklumpen. Der Weg nach Deutschland führte durch eine öde Kiefernlandschaft über die „autostrada“. Die Betonplatten, aus denen sie bestand, waren alt, schief geflickt und unterschiedlich tief gesunken. Wir nannten die Strecke „Waschmaschine“, denn es schleuderte einen darauf so durch, dass man taube Finger bekam. (Betonplatten siehe Abbildungen der Grenze weiter unten)

An einer Raststätte begegnen unsere Helden einer alten Frau, die Ola an die “baba jaga” erinnert. Bei diesem Wesen handelt es sich um eine slawische Hexe, die vor allem aus russischen Märchen bekannt ist. Gemeinhin stellt man sie sich als hässliche, warzige alte Frau vor, die Böses im Sinn hat. So weit, so Hänsel und Gretel.  Das Sonderbare ist ihre Behausung. Die baba jaga wohnt nämlich in einer Hütte auf Hühnerfüßen. Durch die Lüfte reist sie nicht auf einem Besen, sondern in einem Mörser. Im Polnischen wird “baba jaga” übrigens als Synonym für “Hexe” verwendet. Selbst eine typisch amerikanische Hexe mit spitzem Hut kann man baba jaga nennen. Weitere Bezeichnungen sind “wiedźma” (eine polnische Hexe, die in knorrigen Weiden lebt) und “czarownica” (Magierin).

Das Sonderbare ist ihre Behausung. Die baba jaga wohnt nämlich in einer Hütte auf Hühnerfüßen. Durch die Lüfte reist sie nicht auf einem Besen, sondern in einem Mörser. Im Polnischen wird “baba jaga” übrigens als Synonym für “Hexe” verwendet. Selbst eine typisch amerikanische Hexe mit spitzem Hut kann man baba jaga nennen. Weitere Bezeichnungen sind “wiedźma” (eine polnische Hexe, die in knorrigen Weiden lebt) und “czarownica” (Magierin).

Es gibt bestimmte Schlüsselerlebnisse, Kernerinnerungen, die alle Aussiedler gemeinsam haben. Fragt man sie, welcher Moment sich besonders in ihre Netzhäute gebrannt hat, sagen sie mit leuchtenden Augen: “Die Fahrt über die Grenze!”  Das ist bei mir nicht anders. Ich kann mich noch genau erinnern, wie hell es war unter dem Wellblechdach, und wie viel heller die Scheinwerfer strahlten, als wir erst die Grenze zur RFN/BRD überquerten! Die Fahrt selbst empfand ich wie das Intro von Knight Rider. Ein einziger Rausch, dem goldenen Sonnenuntergang entgegen. Ich las neulich ein sehr gutes Buch. Es trägt den Titel Die undankbare Fremde

Das ist bei mir nicht anders. Ich kann mich noch genau erinnern, wie hell es war unter dem Wellblechdach, und wie viel heller die Scheinwerfer strahlten, als wir erst die Grenze zur RFN/BRD überquerten! Die Fahrt selbst empfand ich wie das Intro von Knight Rider. Ein einziger Rausch, dem goldenen Sonnenuntergang entgegen. Ich las neulich ein sehr gutes Buch. Es trägt den Titel Die undankbare Fremde , die Migrationserlebnisse werden aus der Sicht einer Heranwachsenden aus der Tschechoslowakei geschildert. Die Erzählung beginnt so:

, die Migrationserlebnisse werden aus der Sicht einer Heranwachsenden aus der Tschechoslowakei geschildert. Die Erzählung beginnt so:

Wir ließen unser Land im vertrauten Dunkel zurück und näherten uns der leuchtenden Fremde. “Wie viel Licht!”, rief Mutter, als wäre das der Beweis, dass wir einer lichten Zukunft entgegenfuhren.  Die Straßenlaternen flackerten nicht träge orange wie bei uns, sondern blendeten wie Scheinwerfer. Mutter war voller Emigrationslust und sah nicht die Schwärme von Mücken, Käferchen und Nachtfaltern, die um die Laternenköpfe herumschwirrten, daran klebten, mit Flügeln und Beinchen ums Leben zappelten, bis sie, angezogen vom gnadenlosen Schein, verbrannten und auf die saubere Straße herunterfielen. Und das grelle Licht der Fremde fraß auch die Sterne auf.

Die Straßenlaternen flackerten nicht träge orange wie bei uns, sondern blendeten wie Scheinwerfer. Mutter war voller Emigrationslust und sah nicht die Schwärme von Mücken, Käferchen und Nachtfaltern, die um die Laternenköpfe herumschwirrten, daran klebten, mit Flügeln und Beinchen ums Leben zappelten, bis sie, angezogen vom gnadenlosen Schein, verbrannten und auf die saubere Straße herunterfielen. Und das grelle Licht der Fremde fraß auch die Sterne auf.

Auf dem Weg zu Onkel Marek trifft die Familie auf das Ehepaar Ogórek. Wegen einem Defekt am Fiat müssen Ola und ihre Mutter in ihrem Auto mitfahren, das den maluch am Abschleppseil bis an die Grenze schleift. Dorota Ogórkowa erzählt von ihren beiden Kindern. Sie heißen Isaura und Bajtek und Ola ist ganz aus dem Häuschen, dass die Mutter ihrer Tochter den Namen “des größten Fernsehstars aller Zeiten” gegeben hat. “Die Sklavin Isaura” war eine brasilianische Telenovela, die in den Achtzigern ganz Polen in Atem hielt.  Im Buch heißt es, die Chirurgen ließen mitten in der Operation das Skalpell fallen, um sich den fiebernden Krankenschwestern im Fernsehzimmer anzuschließen. Die Serie wurde von absolut jedem geschaut. Selbst von mir, einer Fünfjährigen, die keine Ahnung hatte worum es ging, aber Isauras Frisuren immer wunderschön fand. Eines Tages kamen die beiden Hauptdarsteller zu Besuch in das Land, wo ihnen größere Verehrung zukam als in ihrer Heimat. Eine regelrechte “beatlemania” brach aus! Hausfrauen reisten aus ganz Polen in Warschau an, um Leoncio und Isaura winkender Hand und feuchten Auges begrüßen zu können!

Im Buch heißt es, die Chirurgen ließen mitten in der Operation das Skalpell fallen, um sich den fiebernden Krankenschwestern im Fernsehzimmer anzuschließen. Die Serie wurde von absolut jedem geschaut. Selbst von mir, einer Fünfjährigen, die keine Ahnung hatte worum es ging, aber Isauras Frisuren immer wunderschön fand. Eines Tages kamen die beiden Hauptdarsteller zu Besuch in das Land, wo ihnen größere Verehrung zukam als in ihrer Heimat. Eine regelrechte “beatlemania” brach aus! Hausfrauen reisten aus ganz Polen in Warschau an, um Leoncio und Isaura winkender Hand und feuchten Auges begrüßen zu können!

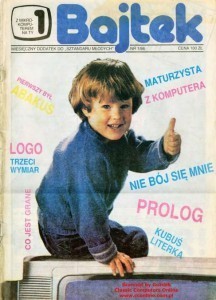

Und nun zum Sohnemann der Ogóreks. Angesichts seines Alters von 9-10 Jahren ist es unwahrscheinlich, dass in seiner Geburtsurkunde tatsächlich “Bajtek” steht, denkbarer ist, dass er in Wirklichkeit “Bartek” heißt und die Eltern ihn im Scherz “Bajtek” nennen. Bajtek ist eine polnische Computerzeitschrift gewesen, an die ich mich bestens erinnere.  Sie hat unsere ersten Gehversuche mit Atari und dem C64 begleitet und explizit Kindern und Jugendlichen (!) das Programmieren nahe gebracht. Als die Zeitschrift, die anfangs nur Beilage eines Jugendmagazins war, auch bei Erwachsenen zum Hit avancierte, hat man sie als eigenständiges Magazin herausgebracht. Trotz eines relativ hohen Preises wurde sie rege gekauft! Einmal rief die Redaktion eine Aktion aus, die meinen fiktiven Bajtek inspiriert hat: Alle, dir ihr männliches Neugeborenes “Bajtek” nannten und dies via Geburtsurkunde beweisen konnten, bekamen einen C64 geschenkt. Wer könnte für solche Aufrufe anfälliger sein als die opportunistischen Ogóreks? (Es mangelte tatsächlich auch nicht an Eltern, die ihre Töchter Isaura nannten.)

Sie hat unsere ersten Gehversuche mit Atari und dem C64 begleitet und explizit Kindern und Jugendlichen (!) das Programmieren nahe gebracht. Als die Zeitschrift, die anfangs nur Beilage eines Jugendmagazins war, auch bei Erwachsenen zum Hit avancierte, hat man sie als eigenständiges Magazin herausgebracht. Trotz eines relativ hohen Preises wurde sie rege gekauft! Einmal rief die Redaktion eine Aktion aus, die meinen fiktiven Bajtek inspiriert hat: Alle, dir ihr männliches Neugeborenes “Bajtek” nannten und dies via Geburtsurkunde beweisen konnten, bekamen einen C64 geschenkt. Wer könnte für solche Aufrufe anfälliger sein als die opportunistischen Ogóreks? (Es mangelte tatsächlich auch nicht an Eltern, die ihre Töchter Isaura nannten.)

In der nächsten Folge: Haarsträubende Abenteuer in Deutschland!

August 7, 2012

BETREUTES LESEN (6) – “Das Vermächtnis des senfgelben Winzlings”

Im sechsten Kapitel beklagen Olas Eltern die „alte Armut“ – ein feststehender Ausdruck, den man in Polen normalerweise auf die Frage „Wie geht es dir?“ entgegnet. Aber in den 1980ern war das nicht einfach nur eine Floskel. Es war das Jahrzehnt der Wirtschaftskrisen. Legendär geworden und von keiner Volksrepublik-Komödie unthematisiert geblieben sind die absurd langen Warteschlangen vor den Läden. Man bezahlte mit Rationsmarken und war auf Tauschgeschäfte angewiesen. Klopapier gegen Zigaretten, Babybrei gegen Wurst. Es gab schwerwiegende Versorgungsengpässe, beispielhaft für die Misere ist das Bild der leeren Metzgerhaken (mehr dazu in Folge 12).

Als Onkel Marek 1988 versucht, die Familie zu einer Ausreise zu überreden, hat die Krise schon einen anderen Namen: Inflation. Es wird wieder mit Geld bezahlt, man steht nicht mehr stundenlang Schlange, in den Geschäften fehlt es an nichts. Aber das Geld verliert täglich an Wert, die Preise steigen ins Unermessliche. So viele Nullen auf den Scheinen! Jeder ist Millionär! Alles ist da, aber wer kann es sich leisten? Ein simples Nachthemd kostet plötzlich ein Monatsgehalt. Die meisten von denen, die jetzt auswandern, sind Wirtschaftsflüchtlinge, die den Glauben an eine Besserung der Verhältnisse endgültig verloren haben. Trotzdem ist die Erfahrung von Armut im sozialistischen Polen eine ganz andere als in kapitalistischen Gesellschaften. Es war ja nicht so, dass es Arm und Reich gegeben hätte. Alle hatten gleich viel, beziehungsweise gleich wenig. Aus der Not erwuchs eine ungeheure Erfindungsgabe, Improvisationskunst, gestalterisches Geschick, und Kinder hatten die Chance, eine blühende Phantasie zu entwickeln. Unsere Mangelerfahrung ging nicht mit Selbstwertverlust einher, weil es niemanden gab, der auf uns herabschauen konnte, oder in dessen Schatten wir uns hätten minderwertig fühlen können. Bei aller Knappheit von Spielsachen und Spezereien war meine Kindheit – und die vieler anderer Kinder meiner Generation – im Rückblick eine überaus glückliche.

Als Onkel Marek 1988 versucht, die Familie zu einer Ausreise zu überreden, hat die Krise schon einen anderen Namen: Inflation. Es wird wieder mit Geld bezahlt, man steht nicht mehr stundenlang Schlange, in den Geschäften fehlt es an nichts. Aber das Geld verliert täglich an Wert, die Preise steigen ins Unermessliche. So viele Nullen auf den Scheinen! Jeder ist Millionär! Alles ist da, aber wer kann es sich leisten? Ein simples Nachthemd kostet plötzlich ein Monatsgehalt. Die meisten von denen, die jetzt auswandern, sind Wirtschaftsflüchtlinge, die den Glauben an eine Besserung der Verhältnisse endgültig verloren haben. Trotzdem ist die Erfahrung von Armut im sozialistischen Polen eine ganz andere als in kapitalistischen Gesellschaften. Es war ja nicht so, dass es Arm und Reich gegeben hätte. Alle hatten gleich viel, beziehungsweise gleich wenig. Aus der Not erwuchs eine ungeheure Erfindungsgabe, Improvisationskunst, gestalterisches Geschick, und Kinder hatten die Chance, eine blühende Phantasie zu entwickeln. Unsere Mangelerfahrung ging nicht mit Selbstwertverlust einher, weil es niemanden gab, der auf uns herabschauen konnte, oder in dessen Schatten wir uns hätten minderwertig fühlen können. Bei aller Knappheit von Spielsachen und Spezereien war meine Kindheit – und die vieler anderer Kinder meiner Generation – im Rückblick eine überaus glückliche.

Auf dem Tisch, unter dem Ola das Gespräch der Erwachsenen belauscht, wird Żurek gelöffelt: eine saure Mehlsuppe aus vergorenem Roggenschrot. Da die Zubereitung aufwendig ist und Tage in Anspruch nimmt, gab es in jedem Dorf Żurek-Frauen, die bei sich zuhause fertig gegorenen Żurek in Gläsern verkauften. Nun war im Glas aber noch lange nicht die fertige Suppe drin.  Was nicht fehlen darf, sind die Kartoffeln. Das können entweder Kartoffelwürfel sein, oder gestampfte Kartoffeln, mit denen man den Tellerboden auskleidet. Das macht das Süppchen behaglich dick. Wer will, kann ein ganzes Würstchen reinlegen, ansonsten wird auch dieses in Scheiben geschnitten und in die Suppe geworfen.

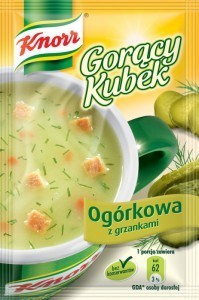

Was nicht fehlen darf, sind die Kartoffeln. Das können entweder Kartoffelwürfel sein, oder gestampfte Kartoffeln, mit denen man den Tellerboden auskleidet. Das macht das Süppchen behaglich dick. Wer will, kann ein ganzes Würstchen reinlegen, ansonsten wird auch dieses in Scheiben geschnitten und in die Suppe geworfen.  Die Polen haben übrigens eine Vorliebe für saure Suppen. Genauso populär wie Żurek ist Gurkensuppe. Beide Suppen gibt es in Polen auch als Tütensuppe von Knorr. Mein Tipp: Żurek nur kosten, wenn er hausgemacht ist. Gurkensuppe von Knorr schmeckt lecker, wenn man ein Schnäbelchen Sahne hineinploppen lässt. Guten Appetit!

Die Polen haben übrigens eine Vorliebe für saure Suppen. Genauso populär wie Żurek ist Gurkensuppe. Beide Suppen gibt es in Polen auch als Tütensuppe von Knorr. Mein Tipp: Żurek nur kosten, wenn er hausgemacht ist. Gurkensuppe von Knorr schmeckt lecker, wenn man ein Schnäbelchen Sahne hineinploppen lässt. Guten Appetit!

Mein Buch hat eine Bauchbinde, liebe Kindler. Darauf kann man einen Auszug aus dem Inhalt lesen: “Ein Fiat Polski, den der Volksmund liebevoll maluch nannte – Winzling – war ein lächerlich kleines Auto, das man durch Schieben zum Laufen brachte und dessen Bremsen am besten funktionierten, wenn man es sanft gegen einen Baum fuhr.“ Ich freue mich, dass ich mir das mit dem Schieben nicht selbst ausdenken musste.  Dem Auto lag nämlich eine Gebrauchsanweisung bei, in der diese Methode ausdrücklich empfohlen wurde. Der Fiat 126p war bis zur Wende das Fahrzeug, das polnische Straßen fast konkurrenzlos dominierte. Neben dem Oval mit dem Landeskennzeichen PL klebte oft ein Kreis mit Ahornblatt auf der Heckscheibe. Der Sticker stand für “Fahranfänger” und ging nie wieder ab. Die unbeliebteste Fiat-Farbe soll grün gewesen sein, da Störche den Winzling mit einem Frosch verwechseln konnten. Auch rot war als Farbe nicht optimal, zu groß die Ähnlichkeit mit einem Briefkasten. Sonst aber ein super Auto, allein schon weil es keinen Parkplatz benötigte. Man konnte es sich einfach unter den Arm klemmen. Gewaschen wurde er in der Badewanne. Und wie wurden die Reifen aufgepumpt? Durch kurzes Hineinniesen!

Dem Auto lag nämlich eine Gebrauchsanweisung bei, in der diese Methode ausdrücklich empfohlen wurde. Der Fiat 126p war bis zur Wende das Fahrzeug, das polnische Straßen fast konkurrenzlos dominierte. Neben dem Oval mit dem Landeskennzeichen PL klebte oft ein Kreis mit Ahornblatt auf der Heckscheibe. Der Sticker stand für “Fahranfänger” und ging nie wieder ab. Die unbeliebteste Fiat-Farbe soll grün gewesen sein, da Störche den Winzling mit einem Frosch verwechseln konnten. Auch rot war als Farbe nicht optimal, zu groß die Ähnlichkeit mit einem Briefkasten. Sonst aber ein super Auto, allein schon weil es keinen Parkplatz benötigte. Man konnte es sich einfach unter den Arm klemmen. Gewaschen wurde er in der Badewanne. Und wie wurden die Reifen aufgepumpt? Durch kurzes Hineinniesen!

Vor der Ausreise nach Deutschland kauft Olas Mutter MickyMaus-Jogginganzüge für die Kinder, die in ihrer phantastischen Pastellfarbigkeit selbst für die Sonntagsmesse zu schade sind. Erworben hat sie die Anzüge im „Pewex“, dem einzigen Ort, wo westliche Sachen verkauft werden dürfen – aber nur an die, die in Besitz von „Grünen“ sind (Dollars), also Touristen und alle, die sich als solche ausgeben. Die Pewex-Läden sind kleine bunte Bonbonschachteln im Grau der kommunistischen Städte. Hier gibt es westliche Zigaretten, Coca-Cola in Dosen, westliche Alkoholika, Milka-Schokolade, Haribo Goldbären, Lego und waschechte Barbies mit knickbaren Beinen.  Frauen, die was auf sich halten, tragen die Pewex-Plastiktüte mit dem Schmetterling-Logo wie eine Tasche von Luis Vuitton. Aber zurück zu den pastellfarbenen Jogginganzügen. Woher die Vorstellung, dass dies die Kleidung ist, die man als Kind im Westen trägt? Die Antwort gibt ein italienischer Kinderchor namens „Piccolo Coro dell’Antoniano“, der zwischen 1987 und 1989 zahlreiche Auftritte im polnischen Fernsehen hatte – manchmal in pastellfarbenen Jogginganzügen. Im angehängten Video tragen die Kinder leider nur bunte Sweatshirts, dafür ist der Song repräsentativ für Schmackes und Lebensfreude, mit denen sie sich in die Herzen von Groß und Klein trällerten.

Frauen, die was auf sich halten, tragen die Pewex-Plastiktüte mit dem Schmetterling-Logo wie eine Tasche von Luis Vuitton. Aber zurück zu den pastellfarbenen Jogginganzügen. Woher die Vorstellung, dass dies die Kleidung ist, die man als Kind im Westen trägt? Die Antwort gibt ein italienischer Kinderchor namens „Piccolo Coro dell’Antoniano“, der zwischen 1987 und 1989 zahlreiche Auftritte im polnischen Fernsehen hatte – manchmal in pastellfarbenen Jogginganzügen. Im angehängten Video tragen die Kinder leider nur bunte Sweatshirts, dafür ist der Song repräsentativ für Schmackes und Lebensfreude, mit denen sie sich in die Herzen von Groß und Klein trällerten.

In der nächsten Folge: Klo-Hexen, Grenzerfahrungen, und Städte, die “Ausfahrt” heißen!

{lang: 'de'}

August 2, 2012

BETREUTES LESEN (5) – “Der silberne Stern”

Im fünften Kapitel weihnachtet es sehr. “Seit dem frühen Morgen drangen die herrlichsten Düfte aus der Küche und zogen verheißungsvoll durch alle Räume des Hauses. Es roch nach geschmorten Pilzen, nach Nüssen, getrockneten Pflaumen, nach Kokosflocken und geriebenem Mohn.” Was an keiner Stelle erwähnt wird, sind die “opłatki” genannten Oblaten, die fester Bestandteil des polnischen Weihnachtsmahls sind.  Kaufen kann man das geweihte Esspapier mit imprägnierten Niederkunftsmotiven in der Kirche, auch in Deutschland werden sie im Rahmen polnischer Messen feilgeboten. Wir erhalten bis heute unsere Oblaten von Oma mit der Post, in einer aufklappbaren Weihnachtskarte. Die Oblaten werden vor dem Essen gebrochen und mit der ganzen Familie geteilt. Aus dem geriebenem Mohn werden übrigens “Makówki” hergestellt, ein schlesisches Mohngericht mit in Milch eingeweichtem Zwieback, das es ausschließlich zu Weihnachten gibt. Und der Karpfen ist am 24. Dezember absolutes Muss. Man kauft ihn lebend und lässt ihn in der Badewanne schwimmen, bevor man ihm den Kopf abhackt. >:-(

Kaufen kann man das geweihte Esspapier mit imprägnierten Niederkunftsmotiven in der Kirche, auch in Deutschland werden sie im Rahmen polnischer Messen feilgeboten. Wir erhalten bis heute unsere Oblaten von Oma mit der Post, in einer aufklappbaren Weihnachtskarte. Die Oblaten werden vor dem Essen gebrochen und mit der ganzen Familie geteilt. Aus dem geriebenem Mohn werden übrigens “Makówki” hergestellt, ein schlesisches Mohngericht mit in Milch eingeweichtem Zwieback, das es ausschließlich zu Weihnachten gibt. Und der Karpfen ist am 24. Dezember absolutes Muss. Man kauft ihn lebend und lässt ihn in der Badewanne schwimmen, bevor man ihm den Kopf abhackt. >:-(

Das folgende Foto aus meinem Privatarchiv dokumentiert eine typische Bescherung bei Leuten, die Kontakte zum Westen haben. Unter dem Weihnachtsbaum sieht es aus, als hätte jemand nen Einkaufswagen ausgekippt. Zu erkennen sind: Haribo Erdbeeren, Puddingtütchen, Backmischungen mit Orangeat und Zitronat, Bohnenkaffee, eine Dose Mandarinen, Nussschokolade… Wie man sieht, galten westliche Lebensmittel als vollwertige Geschenke, und die kleine Ola hinter dem anonymisierenden Puppenkopf schaut nicht minder ehrfürchtig in die Kamera. Jedes Jahr zur Weihnachtszeit kamen die Pakete aus Deutschland an. In den meisten Fällen waren sie bereits von Zollbeamten geplündert worden, deren Kinder schließlich auch naschen wollten. Deshalb war es nicht selten, dass im Paket nur noch Rosinen, Kokos und Mandeln übrig waren, die HARIBO-Tüten, von denen im beigefügten Brief die Rede war, suchte man dazwischen vergebens.

In “Der silberne Stern” gelingt es Onkel Marek, Oma Greta mit einem Körbchen voll westlicher Kosmetik zu erweichen. Es darf vermutet werden, dass mindestens Fa-Seife dabei war, denn das wellenförmig geformte Stück “Luxuskosmetik” war in Polen heiß begehrt und zum Händewaschen viel zu schade. Stattdessen legte man es in die Wäscheschublade. So konnte es als Alternative zu Motten-Kugeln für träumerisch stimmenden Unterhosengeruch sorgen. Joanna Bator beschreibt in ihren grandiosen Roman Sandberg

Stattdessen legte man es in die Wäscheschublade. So konnte es als Alternative zu Motten-Kugeln für träumerisch stimmenden Unterhosengeruch sorgen. Joanna Bator beschreibt in ihren grandiosen Roman Sandberg auch die Kulturpraxis, leere Kosmetikbehältnisse quasi-museal auf der Badewanne auszustellen.Übrigens war ein Duft besonders beliebt bei Shampoos, Seifen, Badeölen & Co: Grüner Apfel.

auch die Kulturpraxis, leere Kosmetikbehältnisse quasi-museal auf der Badewanne auszustellen.Übrigens war ein Duft besonders beliebt bei Shampoos, Seifen, Badeölen & Co: Grüner Apfel.

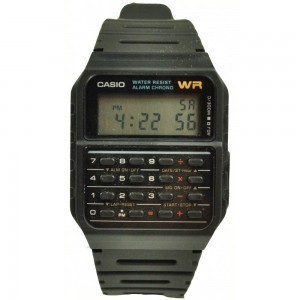

Für die Männer gab es weder Backzutaten noch Kosmetik unterm Weihnachtsbaum, sondern Technik! Olas Vater bekommt einen wahrlich faszinierenden Gegenstand von Onkel Marek geschenkt: Eine digitale Armbanduhr mit eingebautem Taschenrechner!  Was Technik betrifft, war Polen bei weitem nicht so rückständig, wie man sich das aufgrund von “Deutsche Welle Polen” immer vorstellt. Zwar gab es in den Achtzigern in vielen Haushalten noch Schwarzweißfernseher, aber nicht, weil es keine “in Farbä und bunt” gegeben hätte, sondern weil man es sich schlicht nicht leisten konnte. Dass es nur zwei Programme gab, ist eine andere Sache, die allerdings auch nicht zu Fehlschlüssen verleiten sollte. Das Programm war geprägt von Kunst und Kultur, eine Art osteuropäisches, von politischer Propaganda erstaunlich unverseuchtes arte. Wir besaßen auch einen Atari und einen C64, einen Drucker und einen Videorekorder (Papa was a Rolling Nerd). Diese Dinge gab es in Polen – mit etwas Geschick und den richtigen Kontakten – durchaus zu kaufen.

Was Technik betrifft, war Polen bei weitem nicht so rückständig, wie man sich das aufgrund von “Deutsche Welle Polen” immer vorstellt. Zwar gab es in den Achtzigern in vielen Haushalten noch Schwarzweißfernseher, aber nicht, weil es keine “in Farbä und bunt” gegeben hätte, sondern weil man es sich schlicht nicht leisten konnte. Dass es nur zwei Programme gab, ist eine andere Sache, die allerdings auch nicht zu Fehlschlüssen verleiten sollte. Das Programm war geprägt von Kunst und Kultur, eine Art osteuropäisches, von politischer Propaganda erstaunlich unverseuchtes arte. Wir besaßen auch einen Atari und einen C64, einen Drucker und einen Videorekorder (Papa was a Rolling Nerd). Diese Dinge gab es in Polen – mit etwas Geschick und den richtigen Kontakten – durchaus zu kaufen.

In der nächsten Folge: Abenteuer Wirtschaftskrise, Suppe aus gemahlenem Roggenschrot, alles über den Fiat 126p und MickyMaus-Jogginganzüge!

{lang: 'de'}

July 31, 2012

BETREUTES LESEN (4) – “Aufbruch”

Polen rühmt sich seines „goldenen Herbstes“ wie New England seines „Indian Summer“. Der Wald steht in flammenden Farben, als Ola im vierten Kapitel beschließt, ein Wanderbündel zu schnüren und sich auf die Suche nach dem geheimnisvollen „BeErDe“ zu machen. Der polnische Herbst gehört zu den wenigen Dingen, die mir in Deutschland wahrhaftig fehlen; dass die gefallenen Blätter bunt sind, und nicht bloß gelb, dass sie nicht gleich unter der Sohle zerbröseln, sondern aufgelesen und liebkost werden wollen.  Die Buntheit der Landschaft rührt daher, dass es in Polen überwiegend Mischwälder gibt, keine Monokulturen. Man hat also Laub- und Nadelgewächse auf einem Haufen und kann sich am bunten Zusammenspiel der Vielfalt erfreuen. Birken, die als Nationalbaum der Polen gelten (wie in Deutschland die Eiche) verstärken durch ihre leuchtend weiße Borke den Glanz der herbstlichen Landschaft. Häufiger als in Deutschland ist auch der Anblick von Vogelbeerbäumen. Früher haben wir uns Ketten und Armbänder daraus gebastelt, indem wir mit einer Nadel einen Faden durch die getrockneten Beeren zogen. Natürlich war es auch Tradition, Kastanien- und Eichelmännchen zu bauen.

Die Buntheit der Landschaft rührt daher, dass es in Polen überwiegend Mischwälder gibt, keine Monokulturen. Man hat also Laub- und Nadelgewächse auf einem Haufen und kann sich am bunten Zusammenspiel der Vielfalt erfreuen. Birken, die als Nationalbaum der Polen gelten (wie in Deutschland die Eiche) verstärken durch ihre leuchtend weiße Borke den Glanz der herbstlichen Landschaft. Häufiger als in Deutschland ist auch der Anblick von Vogelbeerbäumen. Früher haben wir uns Ketten und Armbänder daraus gebastelt, indem wir mit einer Nadel einen Faden durch die getrockneten Beeren zogen. Natürlich war es auch Tradition, Kastanien- und Eichelmännchen zu bauen.

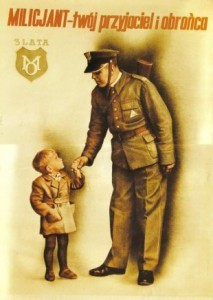

Ola wird von einem Polizisten aufgehalten. Die polnische Bezeichnung für diesen Beruf war nicht „policjant“, sondern „milicjant“. Ich habe dennoch den Ausdruck „Polizei“ gebraucht, da man sich hier unter „Miliz“ etwas anderes vorstellt als einen kugelrunden Torfkopf, der aufpasst, dass Kinder nicht die Schule schwänzen.  Der Polizist war in den sozialistischen Jahrzehnten eine beliebte Zielscheibe für Spott und Hohn. Es gibt unzählige Witze, die sich auf Inkompetenz und Dummheit der Gesetzeshüter beziehen. In der Kult-Komödie „Miś” (Bärchen) von 1981 wird die Absurdität ihres Waltens vorgeführt. In der ersten Szene stellt eine Gruppe von Polizisten mitten in der Pampa Fassaden auf. Sie simulieren „bebautes Gebiet“, um von den Durchfahrenden Gebühren kassieren zu können. Die ersten zwei Minuten des beigefügten Clips zeigen, wie mit der Skepsis der Passierenden umgegangen wird. Das ist natürlich eine Satire, aber eine so treffende, dass der Film fast verboten wurde. Ich habe deutsche Untertitel angeschraubt.

Der Polizist war in den sozialistischen Jahrzehnten eine beliebte Zielscheibe für Spott und Hohn. Es gibt unzählige Witze, die sich auf Inkompetenz und Dummheit der Gesetzeshüter beziehen. In der Kult-Komödie „Miś” (Bärchen) von 1981 wird die Absurdität ihres Waltens vorgeführt. In der ersten Szene stellt eine Gruppe von Polizisten mitten in der Pampa Fassaden auf. Sie simulieren „bebautes Gebiet“, um von den Durchfahrenden Gebühren kassieren zu können. Die ersten zwei Minuten des beigefügten Clips zeigen, wie mit der Skepsis der Passierenden umgegangen wird. Das ist natürlich eine Satire, aber eine so treffende, dass der Film fast verboten wurde. Ich habe deutsche Untertitel angeschraubt.

Oma Greta besitzt ein kleines, flaches Döschen, das eine stark riechende Salbe beinhaltet. Weltweit ist dieses chinesische Produkt unter dem Namen “tiger balm” bekannt. Die knallrote Salbendose erfreute sich einer ungeheuren Beliebtheit.  Das lag mitunter an der Exotik des Produkts, das “Made in China” war. In meiner Kindheit habe ich gelernt, dass “Made in China” für Hochwertiges steht. Kinderaugen glänzten, wenn die Mama “chińskie kredki” (Buntstifte) ergattert hatte. Vorne drauf ein wunderbares Mädchengesicht im Mangastil, schrille Buntheit aus einer anderen Welt, wo die Buchstaben selbst wie kleine Zeichnungen aussahen. “Chińksie gumki” waren die Radiergummis, die so gut rochen, dass jeder wusste, wie sie schmeckten. Und “chińskie sukienki” waren Kleider, die mit Silberfäden bestickt waren und zauberhaft geraffte Puffärmelchen hatten, die in der Sonntagsmesse wie pastellfarbene Wölkchen schwebten. “Made in China” war “Made in Heaven”.

Das lag mitunter an der Exotik des Produkts, das “Made in China” war. In meiner Kindheit habe ich gelernt, dass “Made in China” für Hochwertiges steht. Kinderaugen glänzten, wenn die Mama “chińskie kredki” (Buntstifte) ergattert hatte. Vorne drauf ein wunderbares Mädchengesicht im Mangastil, schrille Buntheit aus einer anderen Welt, wo die Buchstaben selbst wie kleine Zeichnungen aussahen. “Chińksie gumki” waren die Radiergummis, die so gut rochen, dass jeder wusste, wie sie schmeckten. Und “chińskie sukienki” waren Kleider, die mit Silberfäden bestickt waren und zauberhaft geraffte Puffärmelchen hatten, die in der Sonntagsmesse wie pastellfarbene Wölkchen schwebten. “Made in China” war “Made in Heaven”.

Made in Plattenbausiedlung waren polnische Mischlingswelpen, Nachkommen der Strolche und Schrebergärtensusis. Immer wieder verkündeten Freundinnen, sie hätten “Hündchen zu verschenken”. Auch ich hatte einen solchen Hund bekommen. Wie 50% aller Kinderhunde hieß meiner “Nuka”, die andere Hälfte hieß “Dżeki”.  Dżeki und Nuka waren zwei Bären aus der japanischen Anime-Serie, die auf Deutsch unter dem Namen “Jackie und Jill – Die Bärenkinder vom Berg Tarak” bekannt ist. Wie lebte es sich als Hund in Polen? Ich mag gar nicht darüber schreiben. Auf dem Lande war es eigentlich unüblich, Hunde als Kuscheltiere zu betrachten. Einen Hund ließ man nicht ins Haus. Er wurde draußen in einem Zwinger angekettet, man fütterte ihn mit Resten vom menschlichen Mahl und sein Job bestand darin, Haus und Hof zu bewachen. Wer immer wann immer am Zaun vorbeiging (oder fuhr), wurde wild von schnappenden Kiefern angekläfft, die mit den Ketten rasselten und am Gitter rüttelten. Es war schrecklich.

Dżeki und Nuka waren zwei Bären aus der japanischen Anime-Serie, die auf Deutsch unter dem Namen “Jackie und Jill – Die Bärenkinder vom Berg Tarak” bekannt ist. Wie lebte es sich als Hund in Polen? Ich mag gar nicht darüber schreiben. Auf dem Lande war es eigentlich unüblich, Hunde als Kuscheltiere zu betrachten. Einen Hund ließ man nicht ins Haus. Er wurde draußen in einem Zwinger angekettet, man fütterte ihn mit Resten vom menschlichen Mahl und sein Job bestand darin, Haus und Hof zu bewachen. Wer immer wann immer am Zaun vorbeiging (oder fuhr), wurde wild von schnappenden Kiefern angekläfft, die mit den Ketten rasselten und am Gitter rüttelten. Es war schrecklich.

In der nächsten Folge: Esspapier mit dem Antlitz Mariä, Karpfen in der Badewanne, Mercedes-Wahn und Digitalarmbanduhren mit eingebautem Taschenrechner!

{lang: 'de'}

July 27, 2012

BETREUTES LESEN (3) – “Der Schatz in der Vitrine”

Hello Kittens! Heute geht es um merkwürdige Sachen aus einem Kapitel, das Lesefaule sich als Hörspiel aus der roser Soundcloud laden können. Wer es noch nicht kennt, sollte unbedingt kucken!

Unsere erste Station ist die Plattenbausiedlung. Wir schreiben das Jahr 1988 in den Dreck. Während Kinder, deren Familie ein Haus besitzt, mit einer Baumschaukel und einem eigenen Sandhaufen gesegnet sind, müssen Hochhauskinder sich mit einer Teppichklopfstange zufrieden geben. Dieses Gestell gibt es an mehreren Stellen der Siedlung.  Selten sieht man eine Latschen-Matrone wahrhaftig einen Teppich drauf schlagen. Die Teppichstange gehört tagsüber den Kindern, abends den Jugendlichen. Man kann sich dran lehnen, während man auf seine Verabredung wartet. Man kann darauf sitzen, daran hochklettern, runterhängen vom oberen oder mittleren Rohr, sich überschlagen, wie ein Äffchen hangeln und herumschaukeln. Wer auf der Teppichstange hockt, dem gehört nicht nur dieses Stück glatzig verbrannten Rasens, sein ist das ganze Königreich aus schmutzig-pastellfarben bröckelndem Beton. Hinter uns in der Ferne, unter dem Gewicht der glühend herabstürzenden Sonne, Stoppelfelder, aus denen purpurne Disteln ragen. Sehnsucht zerreißt mich noch heute, denke ich an die staubtrockene Romantik ästhetischer Einheitlichkeit, die von Werbeplakaten und weltlichem Müll unverdorbene Urbanität, inmitten derer Kinder mit nichts als Träumen von Cola-Dosen im Kopf von Teppichstangen baumelten. (Cola-Dosen gibt es in Polen mittlerweile an jeder Ecke, aber die Teppichstangen haben ihre Beliebtheit bei den Kindern nicht verloren!)

Selten sieht man eine Latschen-Matrone wahrhaftig einen Teppich drauf schlagen. Die Teppichstange gehört tagsüber den Kindern, abends den Jugendlichen. Man kann sich dran lehnen, während man auf seine Verabredung wartet. Man kann darauf sitzen, daran hochklettern, runterhängen vom oberen oder mittleren Rohr, sich überschlagen, wie ein Äffchen hangeln und herumschaukeln. Wer auf der Teppichstange hockt, dem gehört nicht nur dieses Stück glatzig verbrannten Rasens, sein ist das ganze Königreich aus schmutzig-pastellfarben bröckelndem Beton. Hinter uns in der Ferne, unter dem Gewicht der glühend herabstürzenden Sonne, Stoppelfelder, aus denen purpurne Disteln ragen. Sehnsucht zerreißt mich noch heute, denke ich an die staubtrockene Romantik ästhetischer Einheitlichkeit, die von Werbeplakaten und weltlichem Müll unverdorbene Urbanität, inmitten derer Kinder mit nichts als Träumen von Cola-Dosen im Kopf von Teppichstangen baumelten. (Cola-Dosen gibt es in Polen mittlerweile an jeder Ecke, aber die Teppichstangen haben ihre Beliebtheit bei den Kindern nicht verloren!)

Wer zum ersten Mal mit dem Auto nach Polen reinfährt, wundert sich vielleicht über die Häufigkeit der Werbeschilder, auf denen „MEBLE“ steht: Möbel. Ich weiß nicht, warum es in Polen so viele Möbelherstellungsbetriebe gibt. Wenn mir diese Frage jemand beantworten kann, der tue dies umgehend! In Zeiten der „polnischen Volksrepublik“ waren Möbel jedenfalls Mangelware. In den härtesten Phasen der Wirtschaftskrise, als man für alles mehrere Stunden anstehen musste, ohne Garantie, überhaupt etwas zu bekommen, war der Ausdruck „Sie haben (Produkt x) geworfen“ üblich. Es bedeutete, dass eine Warenlieferung eingetroffen war. Manchmal war es Klopapier, ein anderes Mal Strampelhöschen, und manches, das „geworfen“ wurde, war eigentlich zu schwer, um es zu werfen. Schrankwände zum Beispiel. Als eines Tages Schrankwände geworfen worden waren, machten meine Eltern sich sofort auf den Weg.  Der Kauf lief so ab: Die Verkäuferin zeigte meinen Eltern die in Packpapier gewickelten Möbel. Als sie drängten, mehr sehen zu dürfen, riss sie ein Stück vom Papier ein. Fünf Zentimeter lackierter Spanplatte mit Maserung wurden sichtbar. „Nehmen wir!“, riefen meine Eltern im Glück ihrer Anspannung, denn die Schrankwand gehörte zu den Dingen, auf die sie schon seit Jahren „warteten“. Die Schrankwand, damals Teil jedes Wohnzimmers, heißt auf Polnisch „meblościanka“ (wörtlich übersetzt etwa „Möbel-o-Wändchen“) und gehört heute zu jeder polnischen Ostalgie-Party dazu wie ein ausgestopfter Vogel. Die Schrankwände unterschieden sich kaum voneinander. Allen gemeinsam war ein sogenannter „barek“, eine Bar zum Herausklappen. Das Zentrum der Aufmerksamkeit und der allgemeinen Verzückung war aber die Glasvitrine.

Der Kauf lief so ab: Die Verkäuferin zeigte meinen Eltern die in Packpapier gewickelten Möbel. Als sie drängten, mehr sehen zu dürfen, riss sie ein Stück vom Papier ein. Fünf Zentimeter lackierter Spanplatte mit Maserung wurden sichtbar. „Nehmen wir!“, riefen meine Eltern im Glück ihrer Anspannung, denn die Schrankwand gehörte zu den Dingen, auf die sie schon seit Jahren „warteten“. Die Schrankwand, damals Teil jedes Wohnzimmers, heißt auf Polnisch „meblościanka“ (wörtlich übersetzt etwa „Möbel-o-Wändchen“) und gehört heute zu jeder polnischen Ostalgie-Party dazu wie ein ausgestopfter Vogel. Die Schrankwände unterschieden sich kaum voneinander. Allen gemeinsam war ein sogenannter „barek“, eine Bar zum Herausklappen. Das Zentrum der Aufmerksamkeit und der allgemeinen Verzückung war aber die Glasvitrine.

Hier stellte man alles aus, was man an Schätzen besaß: Behältnisse aus Kristall, bulgarische Holzflakons, polnische Folklore in Form kunstvoll geritzter Ostereier. Doch nichts war so wertvoll wie die Status-Symbole aus dem Westen: leere Getränkedosen und Schokoladennikoläuse. Nahezu jeder sammelte Dosen.  Zwar gab es in Polen Cola, aber in Glasflaschen und so teuer, dass so ein kleines Fläschchen für die ganze Familie reichen musste. Wenn man schon echte Cola trank, dann nicht um den Durst zu stillen, sondern „für den Geschmack“. Cola in Dosen („Lux!“) gab es sowieso nur im Touristenladen „Pewex“, für Dollars, und unbezahlbar. Im ganzen Land gab es keine Getränke in Dosen, deswegen waren sie als Sammelgegenstände auch so begehrt. In Alben hingegen sammelte man Müll: Verpackungen von Milka-Schokolade, CapriSonne-Tütchen, Wickelpapier von Maoam. Als mein Onkel uns aus Deutschland Leckereien mitbrachte, habe ich instinktiv alles “Wertvolle” ausgeschnitten: Die Orange vom Aldi-Trinkpäckchen, den Bären von der Haribo-Tüte. Diese wundersamen “Bildchen” wurden dann in einem dicken Buch gepresst. Instinktiv, weil ich im Kinderalter noch nicht wusste, dass Andere es genauso machten.

Zwar gab es in Polen Cola, aber in Glasflaschen und so teuer, dass so ein kleines Fläschchen für die ganze Familie reichen musste. Wenn man schon echte Cola trank, dann nicht um den Durst zu stillen, sondern „für den Geschmack“. Cola in Dosen („Lux!“) gab es sowieso nur im Touristenladen „Pewex“, für Dollars, und unbezahlbar. Im ganzen Land gab es keine Getränke in Dosen, deswegen waren sie als Sammelgegenstände auch so begehrt. In Alben hingegen sammelte man Müll: Verpackungen von Milka-Schokolade, CapriSonne-Tütchen, Wickelpapier von Maoam. Als mein Onkel uns aus Deutschland Leckereien mitbrachte, habe ich instinktiv alles “Wertvolle” ausgeschnitten: Die Orange vom Aldi-Trinkpäckchen, den Bären von der Haribo-Tüte. Diese wundersamen “Bildchen” wurden dann in einem dicken Buch gepresst. Instinktiv, weil ich im Kinderalter noch nicht wusste, dass Andere es genauso machten.

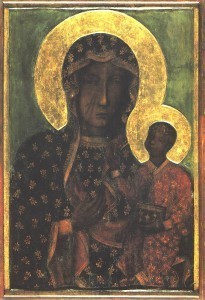

Mindestens so berühmt wie das zerkratzte Antlitz der Mutter Gottes von Tschenstochau ist in Polen die marienförmige Weihwasserflasche aus Lourdes.  Ihre abgefahrene Krone ist ein Schraubverschluss. Auch sie stand in mancher Vitrine und gehörte zu den aufregendsten Devotionalien, denen ich vor Besuchen bei meiner anderen Oma entgegenfieberte. Mein Traum war, daraus Limonade, Tee oder Milch zu trinken. Nachdem ich den unfrommen Wunsch geäußert hatte, durfte ich nicht einmal mehr mit ihr spielen. Zum Trost hing über der Tür des Betzimmers, in dem ich schlief, ein Jesus, der im Dunkeln leuchtete; eine fluoreszierende Steinschleuder als Betthupferl. Brrrrr.

Ihre abgefahrene Krone ist ein Schraubverschluss. Auch sie stand in mancher Vitrine und gehörte zu den aufregendsten Devotionalien, denen ich vor Besuchen bei meiner anderen Oma entgegenfieberte. Mein Traum war, daraus Limonade, Tee oder Milch zu trinken. Nachdem ich den unfrommen Wunsch geäußert hatte, durfte ich nicht einmal mehr mit ihr spielen. Zum Trost hing über der Tür des Betzimmers, in dem ich schlief, ein Jesus, der im Dunkeln leuchtete; eine fluoreszierende Steinschleuder als Betthupferl. Brrrrr.

So unerreichbar wie die Muttergottes waren auch Südfrüchte. In beiden Fällen war die Plastikversion ein Trost. In vielen Haushalten stand auf dem Wohnzimmertisch ein reichlich mit Obst aus Plastik gefülltes Körbchen.  Ich erinnere mich an den Obstkorb einer Großtante, aus dem ich mir bei jedem Besuch etwas aussuchen und zum Spielen ausleihen konnte. Die Banane bedeutete mir nichts. Ich verliebte mich unsterblich in eine gelbe Traube, die, von fettigen Kinderfingern bearbeitet, wie eine echte Frucht glänzen konnte. Ich wollte sie nicht mehr hergeben und versteckte sie unterm Bett, behauptend, sie wäre unauffindbar und ich könne sie nicht zurückgeben. Leider fand Oma Greta (“halb Mensch, halb Besen”) die Traube sehr bald. Die Großtante ließ mich nur noch mit ihren Schuhlöffeln spielen.

Ich erinnere mich an den Obstkorb einer Großtante, aus dem ich mir bei jedem Besuch etwas aussuchen und zum Spielen ausleihen konnte. Die Banane bedeutete mir nichts. Ich verliebte mich unsterblich in eine gelbe Traube, die, von fettigen Kinderfingern bearbeitet, wie eine echte Frucht glänzen konnte. Ich wollte sie nicht mehr hergeben und versteckte sie unterm Bett, behauptend, sie wäre unauffindbar und ich könne sie nicht zurückgeben. Leider fand Oma Greta (“halb Mensch, halb Besen”) die Traube sehr bald. Die Großtante ließ mich nur noch mit ihren Schuhlöffeln spielen.

In der nächsten Folge: Reisen ins “Rajch”, Modemarke “Made in China” und kettenrasselnde Killer-Köter!

{lang: 'de'}

July 22, 2012

BETREUTES LESEN (2) – “B.R.D.”

Im zweiten Kapitel von „Sitzen vier Polen im Auto“ erfährt Ola von einem Ort namens BRD. Das tut sie nur dem deutschen Leser zuliebe, denn in Polen sprach man von „Erefen“, in Buchstaben: RFN, was die Abkürzung für „Republika Federalna Niemiec“ ist und übersetzt nichts anderes bedeutet als „Bundesrepublik Deutschland“.  Auch von „DDR“ war in Polen nie die Rede, sondern nur von „Enerde“, in Buchstaben: NRD („Niemiecka Republika Demokratyczna“). Erklärungsbedürftig bleibt nur noch die Etymologie des weder an Allemagne noch an Germany noch an Deutschland erinnernde Wort „Niemcy“. Kein Pole, der es ausspricht, denkt heute noch daran, was „niemcy“ im Mittelalter, aus dem die Bezeichnung stammt, bedeutete, nämlich „die Stummen“. Niemcy waren die, mit denen die Polen sich nicht verständigen konnten, weil diese sich einer ihnen fremden Sprache bedienten.

Auch von „DDR“ war in Polen nie die Rede, sondern nur von „Enerde“, in Buchstaben: NRD („Niemiecka Republika Demokratyczna“). Erklärungsbedürftig bleibt nur noch die Etymologie des weder an Allemagne noch an Germany noch an Deutschland erinnernde Wort „Niemcy“. Kein Pole, der es ausspricht, denkt heute noch daran, was „niemcy“ im Mittelalter, aus dem die Bezeichnung stammt, bedeutete, nämlich „die Stummen“. Niemcy waren die, mit denen die Polen sich nicht verständigen konnten, weil diese sich einer ihnen fremden Sprache bedienten.

Das Wrack einer alten Lokomotive dient Ola als Spielplatz, Versteck und Königreich. Anders als die nachgestellten Wracks von Piratenschiffen, die man auf deutschen Abenteuerspielplätzen findet, war die Lokomotive echt und sicheres Spiel nicht garantiert. Rost, herausstehende Nägel, lockere Teile, Splitter und Scherben luden zur Selbstverletzung ein.  Lokomotivenwracks waren im Polen der Achtziger kein seltener Anblick. In der Kult-Serie „Alternatywy 4“ versuchen die Bewohner eines Plattenbaus, diesen mithilfe einer alten Lokomotive zu „beheizen“. :-) Mir selbst standen am Waldrand hinterm Haus fünf Lokomotiven zur Verfügung, in denen ich gerne – allerdings stehts beaufsichtigt – spielte, bevor sie zur Wende hin nach und nach verschrottet wurden. Noch heute kann man in Polen mancherorts rostige Waggons in den Wäldern finden.

Lokomotivenwracks waren im Polen der Achtziger kein seltener Anblick. In der Kult-Serie „Alternatywy 4“ versuchen die Bewohner eines Plattenbaus, diesen mithilfe einer alten Lokomotive zu „beheizen“. :-) Mir selbst standen am Waldrand hinterm Haus fünf Lokomotiven zur Verfügung, in denen ich gerne – allerdings stehts beaufsichtigt – spielte, bevor sie zur Wende hin nach und nach verschrottet wurden. Noch heute kann man in Polen mancherorts rostige Waggons in den Wäldern finden.

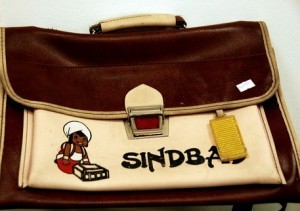

Ich wurde 1988 eingeschult, im Alter von sieben Jahren. Als Sechsjährige ging ich in die „Zerówka“, die Vorschule, die das Bindeglied zwischen Kindergarten und erster Klasse bildete. Dort haben wir bereits Buchstaben und Zahlen gelernt, hatten eine Art Naturkunde sowie Kunst- und Musikunterricht, nur dass alles im Schneidersitz und eher lockerer Spielatmosphäre stattfand. Ab der ersten Klasse musste man eine Schuluniform tragen, die „fartuszek“ (Kittelchen für die Mädchen) und „mundurek“ (Uniförmchen, Hemden für die Jungs) genannt wurde.  Sie waren aus blauem bis dunkelblauem Schürzenstoff, hatten meistens einen weißen Kragen und wurden über die Kleidung geknöpft. Im Klassenzimmer wurden ferner Hausschuhe getragen, die eigens für das Tragen in der Schule gedacht waren. Ich glaube, dass man in den Pausen wieder in seine Straßenschuhe schlüpfen musste. Unsere Tornister entsprachen in Form und Ausstattung dem abgebildeten Modell. Sehr populär war das Sindbad-Motiv, oder rechts und links je ein Lederherz. Alternativen gab es kaum.

Sie waren aus blauem bis dunkelblauem Schürzenstoff, hatten meistens einen weißen Kragen und wurden über die Kleidung geknöpft. Im Klassenzimmer wurden ferner Hausschuhe getragen, die eigens für das Tragen in der Schule gedacht waren. Ich glaube, dass man in den Pausen wieder in seine Straßenschuhe schlüpfen musste. Unsere Tornister entsprachen in Form und Ausstattung dem abgebildeten Modell. Sehr populär war das Sindbad-Motiv, oder rechts und links je ein Lederherz. Alternativen gab es kaum.  Braver Respekt vor der unbedingten Autorität der Lehrerin (Lehrer gab es kaum) war selbstverständlich, und die Leistungsanforderungen waren vergleichsweise hoch. In der ersten Klasse nahmen wir durch, was in Deutschland erst in der dritten auf dem Programm stand. Es gab auch von Anfang an Noten und Leistungsdruck. Und ein wichtiger Unterschied noch: Eine Fünf war die Bestnote, die schlechteste Note eine Zwei.

Braver Respekt vor der unbedingten Autorität der Lehrerin (Lehrer gab es kaum) war selbstverständlich, und die Leistungsanforderungen waren vergleichsweise hoch. In der ersten Klasse nahmen wir durch, was in Deutschland erst in der dritten auf dem Programm stand. Es gab auch von Anfang an Noten und Leistungsdruck. Und ein wichtiger Unterschied noch: Eine Fünf war die Bestnote, die schlechteste Note eine Zwei.

In einem polnischen Internetforum schreibt eine Frau, die 1982 ein Kind zur Welt gebracht hat, über die Zustände im Krankenhaus: „Kakerlaken krabbelten über die Wände – wir hatten Angst, das Licht auszumachen – man musste sie die ganze Zeit im Auge behalten. Wir haben Wasser gekocht, mit dem wir uns dann gewaschen haben, denn im Krankenhaus gab es kein warmes Wasser.“  Eine andere erinnert sich an ihre Geburtsaufenthalt 1986: „Die Ärzte waren übermäßig um Sauberkeit besorgt und bemüht, Mütter und Kinder zu schützen, indem sie den Familienangehörigen Besuche untersagten – die Ehemänner durften nicht für einen Augenblick hereinkommen. Diese Maßnahmen haben nichts an der Tatsache geändert, dass die Sanitäranlagen voller Schimmel und Schmutz waren und wir Ohrenkneifer und Kakerlaken in unserer Kleidung fanden. Die reinste Heuchelei!“ Die Geschichten meiner Mutter, die in polnischen Krankenhäusern drei Kinder in die Öde gepresst hat, sind keinesfalls heiterer. Als mein Bruder geboren wurde, durften mein Vater und ich tatsächlich nicht zu ihr. Aus hygienischen Gründen. Durchs Fenster warf sie Briefchen zu uns herunter, in denen sie uns bat, sie mit Essbarem zu versorgen.

Eine andere erinnert sich an ihre Geburtsaufenthalt 1986: „Die Ärzte waren übermäßig um Sauberkeit besorgt und bemüht, Mütter und Kinder zu schützen, indem sie den Familienangehörigen Besuche untersagten – die Ehemänner durften nicht für einen Augenblick hereinkommen. Diese Maßnahmen haben nichts an der Tatsache geändert, dass die Sanitäranlagen voller Schimmel und Schmutz waren und wir Ohrenkneifer und Kakerlaken in unserer Kleidung fanden. Die reinste Heuchelei!“ Die Geschichten meiner Mutter, die in polnischen Krankenhäusern drei Kinder in die Öde gepresst hat, sind keinesfalls heiterer. Als mein Bruder geboren wurde, durften mein Vater und ich tatsächlich nicht zu ihr. Aus hygienischen Gründen. Durchs Fenster warf sie Briefchen zu uns herunter, in denen sie uns bat, sie mit Essbarem zu versorgen.

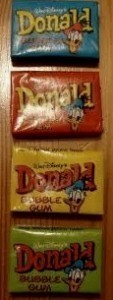

Ola träumt von einem MickyMaus-Pyjama. Disney-Figuren waren jedem bekannt, doch sie begegneten einem selten. Unter dem Namen „Myszka Miki“ gab es viel Gefälschtes, unförmige Plastikmäuse auf einer Schaukel etwa, die man an den Buden vom Kirchweihfest erwerben konnte.  Immerhin wurde an Weihnachten Disneys Schneewittchen im Fernsehen ausgestrahlt, und selbst meine Mutter sah in den Sechzigern Bambi im Kino. Doch Disney blieb ein unerfüllter Kindertraum, der wachgehalten wurde vom legendären „Donald-Kaugummi“, der heute zur wehmütigen Erinnerung jedes Polen gehört. Wenn man schon einen Donald-Kaugummi ergattert hatte, zum Beispiel durch die Großzügigkeit einer Tante, kaute man ihn den ganzen Tag und manchmal über mehrere Tage hinweg. Zum Essen wurde er kurz rausgenommen und an den Tellerrand geklebt.

Immerhin wurde an Weihnachten Disneys Schneewittchen im Fernsehen ausgestrahlt, und selbst meine Mutter sah in den Sechzigern Bambi im Kino. Doch Disney blieb ein unerfüllter Kindertraum, der wachgehalten wurde vom legendären „Donald-Kaugummi“, der heute zur wehmütigen Erinnerung jedes Polen gehört. Wenn man schon einen Donald-Kaugummi ergattert hatte, zum Beispiel durch die Großzügigkeit einer Tante, kaute man ihn den ganzen Tag und manchmal über mehrere Tage hinweg. Zum Essen wurde er kurz rausgenommen und an den Tellerrand geklebt.  Zum Glück lohnte sich die Anschaffung eines Donald-Kaugummis, auch wenn man die Kaumasse schließlich wegschmeißen musste, denn um ihn herum gewickelt war eine Disney-Bildergeschichte, die nicht nur durch ihre Inhalte überzeugte. Das knisternde Papier roch noch Monate nach dem Kaugummi. Es war begehrtes Sammlerobjekt und ließ sich in bedürftigen Stunden gut an die Nüstern saugen.

Zum Glück lohnte sich die Anschaffung eines Donald-Kaugummis, auch wenn man die Kaumasse schließlich wegschmeißen musste, denn um ihn herum gewickelt war eine Disney-Bildergeschichte, die nicht nur durch ihre Inhalte überzeugte. Das knisternde Papier roch noch Monate nach dem Kaugummi. Es war begehrtes Sammlerobjekt und ließ sich in bedürftigen Stunden gut an die Nüstern saugen.

KEEP SHARING!

In der nächsten Folge: Wissenswertes über Teppichstangen, Plastik-Obst, Schrankwandvitrinen und Coca-Pola!

{lang: 'de'}

July 18, 2012

Betreutes Lesen – Mehr Fun an der Fanta im Fiat Polski! (PREMIERE!)

Ich starte eine neue Serie im Blog, die sich an alle richtet, die mein Buch „Sitzen vier Polen im Auto“ gelesen haben, die es gerade lesen oder die noch vorhaben, es zu tun. Das Angebot ist im Weltraum einmalig: Bis zum 1. Dezember werde ich alle fünf Tage interessante, skurrile und aufregende Background-Infos zu den einzelnen Kapiteln (derer 28!) posten. Wer sich unter einem „Aussiedlersarg“ nichts vorstellen kann, die Aldi-Brause „Flirt“ nicht kennt oder sich wundert, warum man in Polen Kaffee mit Fusseln nicht nur trank, sondern immer noch trinkt, wird hier (und parallel auf meiner geburtsreifen Autoren-Website) in reich illustrierter Weise Impressionen kredenzt bekommen. Außerdem beantworte ich alle eure Fragen! Und nun..

PREMIERE * * * PREMIERE * * * PREMIERE * * * PREMIERE

~*Kapitel 1 – Das Goldene Buch *~

„Mutter Gottes von Tschenstochau!“, ruft eine Frau gleich am Anfang meiner Geschichte. Gemeint ist die „Schwarze Madonna“, eine Ikone aus dem wichtigsten Wallfahrtsort Polens, die Matka Boska Częstochowska. Die Mutter Gottes gilt als “Königin Polens”, und dieses Gnadebild ist zum Symbol der Nation geworden. Kaum ein bäuerlicher Haushalt, in dem nicht irgendwo eine Reproduktion der schwarzen Madonna hinge, und sei es nur eine Postkarte, die hinter Vitrinenglas lehnt. Charakteristisch sind die langen Kratzer auf der Wange, die die Mutter Gottes besonders tranig aus der Wäsche schauen lassen. Der Legende nach soll ein Soldat das Bild mit seinem Säbel geschändet haben, was den katholischen Kult, dessen Kern das Leiden ist, nur weiter anheizen konnte.

Die Katastrophe von Tschernobyl, die in den ersten Szenen des Kapitels aufgegriffen wird, habe ich lebhaft in Erinnerung, obwohl ich damals erst fünf Jahre alt war. Wie die Kinder in der Abbildung musste ich einige Tage nach der Explosion in der Ukraine ins “Zentrum der Gesundheit”, um die Jodlösung “Płyn Lugola” einzunehmen. Beim ersten Versuch kam mir der blutigbraune Trank wieder hoch. (Mir kam aber einiges hoch in diesen Zeiten…)  Meine Eltern und ich mussten uns nochmal hinten anstellen. Die Schlange war sehr lang, schließlich mussten alle Kinder und Jugendlichen im Dorf versorgt werden. Die Maßnahme war total sinnlos, “Senf nach der Wurst” sagt man, wenn etwas viel zu spät kommt, ohnehin bestand aber für uns keine Gefahr. Die ätzende Flüssigkeit hat die Geschmacksnerven aber derart traumatisiert, dass der Tag der Einnahme sich in die kollektive Erinnerung eingebrannt hat.

Meine Eltern und ich mussten uns nochmal hinten anstellen. Die Schlange war sehr lang, schließlich mussten alle Kinder und Jugendlichen im Dorf versorgt werden. Die Maßnahme war total sinnlos, “Senf nach der Wurst” sagt man, wenn etwas viel zu spät kommt, ohnehin bestand aber für uns keine Gefahr. Die ätzende Flüssigkeit hat die Geschmacksnerven aber derart traumatisiert, dass der Tag der Einnahme sich in die kollektive Erinnerung eingebrannt hat.

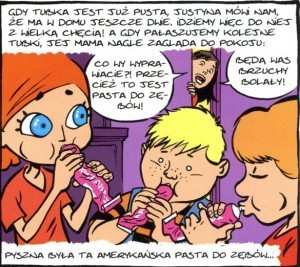

Wir waren Zahnpasta-Gourmets! Das erste Kapitel beginnt im Jahr 1986. In Polen herrschte Mangel an allem. Für Süßigkeiten musste man – wie für alles andere auch – stundenlang anstehen, und was man dann bekam, war ein „schokoladenähnliches Produkt“, das keinesfalls ein satirischer Begriff ist, sondern die blass auf die schlichte Verpackung gedruckte Bezeichnung war. „Echte“ Schokolade gab es nicht, von Kaubonbons und Gummibärchen ganz zu schweigen. Die bekam nur, wer Verwandte oder Freunde in “BRD” hatte, die zur Weihnachtszeit Pakete schickten. Getrieben von Sehnsucht nach Zucker entwickelten viele Kinder große Experimentierfreude. Die Protagonistin Ola ist im ersten Kapitel sechs Jahre alt und kennt schon einige alternative Leckereien. Dazu gehört Zahnpasta mit Erdbeergeschmack, die ihre Tante Selma ihr aus dem Bulgarien-Urlaub mitgebracht hat.  Kaum ein Polenkind der Achtziger, das nicht auch ausländische Zahnpastawürste auf seine Zunge gedrückt hätte. Davon zeugt auch dieses Panel aus der autobiografischen graphic novel von MARZI.

Kaum ein Polenkind der Achtziger, das nicht auch ausländische Zahnpastawürste auf seine Zunge gedrückt hätte. Davon zeugt auch dieses Panel aus der autobiografischen graphic novel von MARZI.

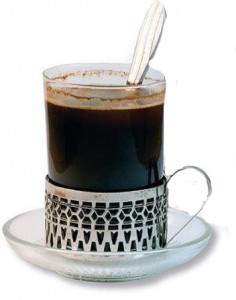

Olas Oma Greta trinkt ihren Kaffee fusselig. Keineswegs eine weitere exzentrische Vorliebe, sondern die einzige Option neben löslichem Weizenkaffee. In den Achtzigern gab es in Polen noch keine Kaffeemaschinen. Man bereitete den Kaffee zu, indem man das entsprechend dosierte Häufchen mit kochendem Wasser übergoss. Es stürmte, es fusselte durchs Glas, dann setzte sich die dicke Schicht unten ab und der Kaffee konnte spitzmündig genossen werden. Serviert wurde der Kaffee, genau wie Tee, in den charakteristischen Allerweltsgläsern, die in Stahl- oder Plastikkörbchen mit Henkel steckten. Eine etwas wacklige Angelegenheit und man verbrannte sich immer die Finger, aber heute sind diese Gestelle „Kult“.  Obwohl mit der Transformation auch die (übrigens aus Deutschland stammende) Kaffeemaschine mit Filtertechnik in Polen einzog, konnte das Modell sich nicht durchsetzen. Die meisten Leute wollten nicht einsehen, warum sie ihren Kaffee plötzlich anders trinken sollten als die Jahrzehnte davor. Deshalb bekommt man heute in vielen Cafes den sogenannten “Kaffee auf türkisch” als Standard-Kaffee, keinen gefilterten. (Wir in Deutschland lebenden Polen sagen zum Fussel-Getränk übrigens nicht “Kaffee auf türkisch” sondern “Kaffee auf polnisch”.)

Obwohl mit der Transformation auch die (übrigens aus Deutschland stammende) Kaffeemaschine mit Filtertechnik in Polen einzog, konnte das Modell sich nicht durchsetzen. Die meisten Leute wollten nicht einsehen, warum sie ihren Kaffee plötzlich anders trinken sollten als die Jahrzehnte davor. Deshalb bekommt man heute in vielen Cafes den sogenannten “Kaffee auf türkisch” als Standard-Kaffee, keinen gefilterten. (Wir in Deutschland lebenden Polen sagen zum Fussel-Getränk übrigens nicht “Kaffee auf türkisch” sondern “Kaffee auf polnisch”.)

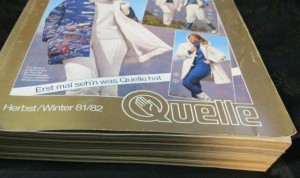

Auf der Flucht vor der Großmutter findet Ola in einer geheimnisvollen Kellerkammer einen Quelle-Katalog, den sie im weiteren Verlauf der Geschichte ehrfurchtsvoll “Das goldene Buch” nennen wird. Tatsächlich hatten Quelle-Kataloge in der ersten Hälfte der Achtziger Jahre einen gold schimmernden Umschlag, wie man hier sehen kann.  Versandhauskataloge waren eine Art Botschafter zwischen Westdeutschland und Polen. Großväter, die im Krieg in die Wehrmacht eingezogen worden waren und nach dem Krieg lebenslange Freundschaften zu Deutschen pflegten, brachten hin und wieder diese Kataloge aus Deutschland mit. Mein Großvater war im Krieg verletzt worden, angeschossen am Oberarm. Er durfte fast jedes Jahr nach Deutschland ins Sanatorium fahren. Der OTTO-Katalog stand in seinem nach Nikotin riechendem Schrank neben der heiligen Schrift und einem medizinischen Nachschlagewerk. Nichts übte eine größere Faszination auf mich aus als die pastellfarben bunt gekleideten Menschen und das sonderbare Spielzeug aus edelstem Plastik.

Versandhauskataloge waren eine Art Botschafter zwischen Westdeutschland und Polen. Großväter, die im Krieg in die Wehrmacht eingezogen worden waren und nach dem Krieg lebenslange Freundschaften zu Deutschen pflegten, brachten hin und wieder diese Kataloge aus Deutschland mit. Mein Großvater war im Krieg verletzt worden, angeschossen am Oberarm. Er durfte fast jedes Jahr nach Deutschland ins Sanatorium fahren. Der OTTO-Katalog stand in seinem nach Nikotin riechendem Schrank neben der heiligen Schrift und einem medizinischen Nachschlagewerk. Nichts übte eine größere Faszination auf mich aus als die pastellfarben bunt gekleideten Menschen und das sonderbare Spielzeug aus edelstem Plastik.

Erfahrungen? Beiträge? Fragen? In die Kommentar-Area damit!

In der nächsten Folge: Lokomotivenwracks, Schuluniformen, Ranzenästhetik und Donald-Kaugummi!

{lang: 'de'}