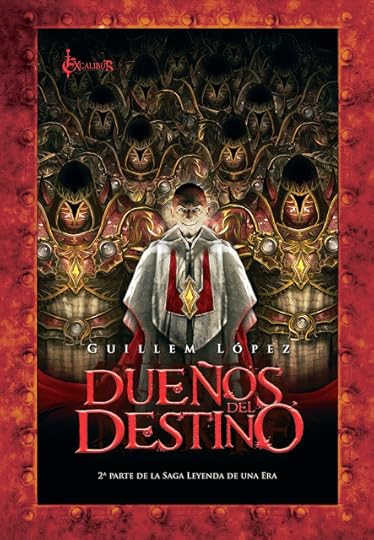

Guillem López's Blog, page 3

March 28, 2020

Manaha

Una de mis obsesiones, otra más, es la culpa, cómo perdura en el tiempo, se transforma y se plasma, especialmente a nivel intergeneracional. Es un poco gótico todo esto y me duele admitirlo, pero estamos habitados por los fantasmas de los que nos precedieron y sus pecados. Manaha es un encargo que recibí a finales de 2015 para una antología que buscaba nuevos enfoques de la obra y universo de H. P. Lovecraft. Hacía poco que había leído el relato Wendigo de Algernon Blackwood. Canibalismo, ritos ancestrales y el enfrentamiento entre el mundo natural y nuestro mundo como una batalla ineludible que conduce a la más terrible de las derrotas. Un monstruo que corre a tal velocidad que sus pies están ardiendo. Supongo que me dije: ¿de qué huye la mayor parte del mundo occidental?: del dolor y la culpa. Así que escribí Manaha, pero rechacé el encargo. A veces hay que elegir no publicar lo que escribimos. Es complicado. Tampoco hay que darle más importancia.

MANAHA

“Now you seen it too. My fiery burning feet! And now, that is, unless you kin save me an’ prevent… it’s time for…”

The WendigoALGERNON BLACKWOOD

—Porque sus ojos observan los caminos del hombre y Él ve todos sus pasos —murmuró Samuel—. No hay tinieblas ni densa oscuridad donde puedan ocultarse los que hacen iniquidad.—¿De qué estás hablando?Samuel Ross —antes Voors— no respondió a esa pregunta, aunque sabía muy bien lo que decía. Había cruzado medio mundo para proteger a su familia de sí mismo y de las leyes de Dios y los hombres. Abandonó Groningen, luchó contra el océano y trabajó como un esclavo en Nueva York hasta que pudo comprar dos acres al este de White Iron Lake, más allá de Duluth y de lo que la cordura aconsejaba. Cambió su apellido, arrastró hasta allí a su mujer y sus seis hijos, borró las huellas en el camino, disparó a su perro y quemó cualquier documento de la vieja Europa. Lo hizo y no sirvió de nada porque, al fin y al cabo, Dios creó al hombre y a los monstruos a su imagen y semejanza.—Samuel —insistió la mujer a su espalda—, ¿qué va a ser de nosotros? Samuel, dime algo.Él no respondió. Se llevó la mano a modo de visera al ceño y escrutó la distancia boscosa. Los vio al otro lado del valle, entre maleza y rocas desmenuzadas. Una veintena de salvajes tentaban los campos sembrados de su rancho, cómplices de algo que está por ocurrir. Eso le preocupaba más si cabe. Un indio que no se esconde es peor que aquellos que llegan de noche y te rebanan el pescuezo antes de que puedas decir amén.—¿A dónde huiré de tu espíritu? —musitó—. ¿A dónde huiré de tu presencia?—¿Qué dices, Samuel? —lo interrogó la mujer.Se volvió apenas sobre el hombro. Las arrugas formaron un abanico en el vértice de sus ojos.—Salmo ciento treinta y nueve —explicó con una extraña culpa en el tono.Regresó a los indios. Podrían ser Chipewa o Cree; a veces los Cree viajaban al sur en busca de colonos con los que comerciar. Aunque era tarde para eso. El invierno se acercaba. ¿Qué demonios querían? Miró a lo alto. El cielo estaba despejado. Las primeras estrellas sembraban de vanidad la bóveda celeste. Sintió que el horizonte se replegaba tras el público mudo. Un foco cayó sobre él, sobre su casa y su familia. Un escalofrío le recorrió la espalda.—¿Pa? —Lo interrogó el niño y al no recibir respuesta insistió con reparo—. ¿Pa?—Trae mi rifle, Mathias —masculló Samuel.Los salvajes llegaron con el crepúsculo. Ese momento en que el tiempo deja de existir y el sol, en su lenta agonía, convierte el paisaje en un abismo. Los grillos cerraron el aserradero. Todo se volvió violeta y negro y el mundo retuvo la respiración al sentir la cuchillada de las sombras. Allí estaban, los malditos indios y sus graznidos en torno a un moribundo. En la distancia sólo eran siluetas. Tras ellos el cielo todavía se veía azul. Pronto se convertirían en espectros fronterizos y reirían como coyotes en celo.El chico corrió y asustó a sus hermanas y a su madre y también al niño de pecho que ocultaba entre los brazos. Samuel dio media vuelta. La mujer se sumergió en la oscuridad de sus ojos y boqueó asfixiada, sin decir nada, quizá en busca de un madero al que aferrarse y mantenerse a flote. Pero él se hundía en las profundidades, cargado por las cadenas de la mala sangre. Un reproche afloró entre ellos. El estómago se le encogió con la estocada. Samuel gruñó y regresó a los salvajes y se acarició la barba nueva en el mentón. Escuchó las pisadas de Mathias, a trompicones, con el rifle al hombro y la cartuchera en bandolera, como un soldado en miniatura.—¿Samuel? —Su nombre, nada más. El matrimonio, con el tiempo, es un derroche de frases a medias, pullas y bromas sin gracia. ¿Qué vas a hacer ahora, Samuel? Decía el silencio. Y él respondió con la boca prieta, bufando por la nariz como un cerdo salvaje mientras cargaba el rifle y amartillaba el percutor.“Maldita sea —pensó—. ¿Por qué me pones a prueba? ¿Acaso no ves que he cambiado, que cuido de los míos, que soy maná y fortaleza?”—¿Vas a matarlos, pa? —preguntó el pequeño Mathias.“Oh, no. Señor, ¿por qué me pones a prueba?”Caminó firme hacia ellos y el chico lo siguió como un perrito faldero que no sabe lo que hace. Pretendía algo que no comprendía, algo que quedaba lejos de su entendimiento. Ser un hombre es ser un cobarde, es aceptar la debilidad, la inmundicia de la vida, la inutilidad frente a la voluntad de Dios y sus caprichos. Por eso Samuel huyó de Holanda y corrió hasta topar con los grandes lagos. Se detuvo en aquel lugar anónimo, fuera de los mapas, para creer que era libre y que podía ser otra cosa, que no arrastraba tras él su mal fario de presidiario, el destino previsible de su calaña. Pero el niño hombre lo seguía sin porqué, sin saber a dónde iban, directos hacia los indios, hacia algo que no podían llegar a conocer.Se vio a él mismo caminando tras la sombra del hombre que debería haber sido, sin comprender la meta ni el propósito, tan sólo huir adelante, jugar a los dados con Dios en un callejón oscuro. Ah, son pendencieros los dioses, los auténticos y los falsos. Hatajo de rencorosos hijos de puta. Y lo habían encontrado. Porque los salvajes, ¿qué eran ellos sino otro rostro de Dios?Pasaron el abrevadero y la porquera y los indios se inquietaron como espectros, pero no se movieron. Samuel sentía el miedo en su hijo y en él mismo y disimuló y se mordió las tripas a cada paso. Los indios esperaban. Rostros pintados de blanco y negro. Al frente de todos ellos un enjuto descamisado levantó un brazo para marcar a Samuel el límite de lo recomendable.Exclamó una advertencia incomprensible.Mathias topó con su trasero cuando Samuel se detuvo.El hechicero se acercó como lo haría un perro abandonado, trazando un zigzag, ofreciendo el costado. Abalorios de hueso adornaban el pecho teñido de cal. Los párpados desaparecidos, las encías podridas. Agitó un saquito de piel frente a ellos que sonó a dientes de leche, a dedos rotos.Samuel levantó la barbilla. El rifle cruzado frente al pecho. Los salvajes lo observaron como quien contempla un fenómeno natural. El sol se había derramado sobre las copas de los árboles y la oscuridad germinaba y se arrastraba fuera de su madriguera. Destellaron las primeras estrellas. Había miedo en los ojos del indio y también curiosidad. Se sintió como una serpiente en un número de feria. Entonces comprendió que los salvajes no deseaban mercadear o siquiera amenazar a los suyos, tan sólo eran meros testigos que permanecían a un lado, en la platea del mundo real, frente al minúsculo escenario sobre el que actúan dioses y máquinas venidas de otro lugar y otro tiempo. El vértigo le mordió los tobillos.—Wiindigoo —musitó el hechicero y lo señaló como quien apunta a la parca—. ¡Wiindigoo!Él dio un paso atrás y, con un tropezón, Mathias retrocedió también. Con ese paso, con ese minúsculo paso vinieron también muchas cosas más. Samuel miró abajo, al temblor creciente en las rodillas, como quien presiente una avalancha. El mismo derrumbamiento que le había perseguido toda su vida. Quizá porque todo lo anterior, toda su existencia había sido un paso atrás. Desde la pila bautismal, el fango del suburbio, los muelles y un crimen, manchado en sangre y alcohol, el presidio, la vergüenza, el amor y el temor a Dios. Pero él escapó de allí. Dejó atrás el penal y los trabajos forzados y huyó bien lejos. Aunque, ¿realmente se puede escapar de uno mismo? Dios no olvida ni perdona el precio del perdón.—Vamos, Mathias —susurró—. Vamos a casa.El viejo hechicero agitó los huesos una vez más, espantando a Samuel y los suyos, haciendo que retrocediesen al lugar del que habían salido. Samuel y su progenie corrieron hacia la cabaña, convertida ahora en un punto de fuga luminoso en el horizonte de la noche. El granjero aceleró el paso, empujó a su hijo y ambos trotaron sin mirar atrás, espoleados por los aspavientos del chamán.¡Manaha! ¡Manaha!Retumbó un trueno y el eco se entremezcló con el júbilo de los salvajes, que levantaron los brazos y jalearon como espectadores privilegiados.¡Manaha! ¡Manaha!La tormenta apareció a lo lejos. Una lengua de niebla se abrió paso entre los árboles. Repentinas bandadas de pájaros escapaban entre las copas agitadas. Torbellinos de hojarasca y ramas aparecieron a los lados. Samuel no dio crédito a lo que veía. Una ola de lluvia y viento avanzaba desde el valle, barriendo todo a su paso. Apenas les dio tiempo para cubrirse el rostro con el codo. Agua helada y barro les azotaron la piel descubierta.—¡Atras! —Gritó, pero apenas escuchaba su propia voz —¡A casa!Las cabras formaron un caótico coro de ángeles degollados. El cercado se inclinó, derrotado. Cerró la puerta a duras penas con la ayuda de Mathias y su mujer. El polvo se colaba por las rendijas. El cañizo del techo aguantó la embestida. Las contraventanas daban furiosos aplausos de madera muerta.Samuel echó un rápido vistazo. Estaban todos. Ateridos, helados de miedo, pero todos. Corrió a la ventana y apartó la lona. En la tormenta, allí en lo alto: siluetas. Espíritus que celebraban el espectáculo. Los demonios del pasado habían regresado.—¿Qué vas a hacer, Samuel? —Musitó su mujer, apenas sin voz. El niño berreaba entre sus pechos. Él no respondió. Miró sobre el hombro y se mordió la boca antes de regresar a la ventana. ¿Qué vas a hacer, Samuel? Reverberaba en su cabeza, como el mordisco de un cepo que rompe las patas del conejo en un barranco profundo y el eco taladra cada rincón y baila con los gemidos moribundos.¿Qué vas a hacer, Samuel? —una voz del pasado en su cabeza—. ¿Qué vas a hacer?La noche se desplomó sobre ellos de la misma forma que uno aplastaría un nido de víboras, a pisotones. Los niños se reunieron entre las faldas de la mujer. El pequeño lloraba, los otros murmuraban medias palabras a su regazo. Mathias se plantó junto a Samuel. Quería ser mayor, ser un hombre, aunque no era más que un niño y los niños nacen y mueren y acaban enterrados junto al cobertizo. Samuel esperaba. Los salvajes continuaban allí y el viento barría el mundo y arrastraba la granja a un lugar sin medidas. En ese momento los escuchó. Cantaban. Y sus voces se aliaron con las dentelladas del torbellino y formaron una danza arrítmica. La cañada había desaparecido, arrollada por una capa de brea a la que asomaban zarpazos de agua arrastrados por el vendaval.Samuel corrió al otro lado de la casa y tomó la Biblia de la alacena. Se la tendió a la mujer. Ella lo miró desde abajo y los niños la imitaron. El bebé calló.—Lee —ordenó.La voz de ella saltó el abismo y tropezó con las sílabas y rodó en la ventisca que envolvía la casa.—¡Yavhé es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré?!Samuel regresó a la ventana y oteó sin éxito en busca de los hombres coyote y sus ojos. Guturales tonadas se arrastraban desde la distancia hasta la profundidad de la noche tormentosa. Llegaban con el viento, con un ritmo ancestral que corría en el cielo, en la hierba, en los ríos y en las venas de los hombres que cargaban con los horrores del mundo en sus cicatrices. Pero él, él era un pecador temeroso de Dios; sí, un hombre malvado, un penitente; de los que alimentan al monstruo con cadenas y salmos y rezan, oh sí, cada noche, para que los demonios no pasen la cerca y beban la sangre de las cabras, ni rompan el cuello a las gallinas o pisoteen las cosechas; él era un hombre arrepentido.—¡Más alto! —gritó.Su mujer se atragantó. Los niños lloraban.—¡Me dará cobijo en su cabaña el día de la desgracia; me ocultará en lo oculto de su tienda; me encumbrará en una roca!El vendaval arreció, golpeó la puerta y las bisagras de cuero se rajaron y Samuel y Mathias se lanzaron contra el tablero y resistieron la embestida.¡Manaha! ¡Manaha! Aullaban los salvajes.Los largos brazos de la muerte se colaron bajo la casa y la sacudieron en alto y enredaron los tobillos de todos. La mujer dio un alarido. La Biblia cayó a sus pies.—¡No! —gritó Samuel.Todo se inclinó a un lado. Las sillas se desplazaron como en alta mar. Las cortinas se desgarraron de arriba abajo. Mathias corrió hasta su madre y recuperó el libro. Ella se apartó el pelo de los ojos y leyó con valentía.—¡Entonces levantará mi cabeza ante el enemigo que me hostiga; y yo ofreceré en su tienda sacrificios de victoria!Las estrellas se desplomaron. Los coyotes enloquecieron y en sus carcajadas escupieron la carne de seres blandos, sin huesos.¡Ma! ¡Na! ¡Ha!Un frío repentino mordió su carne. Samuel sintió los dedos entumecidos. Un resplandor gélido asomó a las rendijas de la madera. Tras la luz, una sombra, un animal en el vórtice profundo y lejano. Susurraba una pestilencia afilada y cortante. No había escapatoria posible; olfateó su genética culpable; no podía correr ni esconderse; estaba allí, en él, en los pliegues de la memoria, en los secretos inconfesables.—Tú eres yo, Samuel, no puedes cambiar eso.Tambores en lo lejano.Éxtasis.La piel retrocedió, abrasada por el contacto con la voz del millón de voces.¡Wendigo!Todo se detuvo, suspendido en caída libre. Las cacerolas habían volado por los aires, los muebles brincaron en su lugar, el estómago revuelto y vacío como un lugar abandonado.La mujer murmuró despacio, masticando las palabras.—A ti alzo mi voz, Yavhé, roca mía.Samuel retuvo el aliento. También lo hizo la casa entera. El aire silbaba todavía bajo la puerta. A lo lejos se escuchaban los tambores, como dos corazones solapados en un ritmo frenético. ¿Qué ha ocurrido? El repentino chubasco había dejado paso a un fina llovizna que se desplazaba según el capricho del viento racheado. Batían ráfagas intermitentes que arrastraban briznas de hierba y guijarros alrededor de la granja. Ya no volaban las herramientas por los aires, los maderos sueltos del tejado apenas castañeteaban sus clavos. ¿Qué ha ocurrido? Samuel. ¡Samuel!Regresó en sí y se puso en pie de un brinco. Una docena de ojos lo contemplaban desde aquel amasijo de faldas y chal en que se había convertido la mujer y los niños. Un cuerpo del que brotaban medios rostros y piernas y brazos rotos que se cerraban en torno al torso. Samuel, ¿qué ha pasado? Él no respondió. Caminó hasta ellos, acarició a Mathias en la cabeza, se apoyó en el hombro de su esposa. El repentino agotamiento le disolvió los músculos. Suspiró. Negó con la cabeza y ella se espantó. Quizá era un buen momento para mentir, para convencerla de que la lucha no era fútil, que había cambiado, que era realmente otro y la amaba porque podía amar. Ah, sí, el amor, ese caldo químico que se regurgita cada sabbat y en el que puede ahogarse incluso el más casto de los calvinistas. El amor: una tortura medieval, una fachada, una máscara.—Hay algo ahí fuera, pa —dijo el pequeño Mathias.El hombre y la mujer con sus doce ojos se retorcieron sobre el chico como las manillas blandas de un reloj ebrio.Samuel cayó un paso al frente. Hincó la rodilla en tierra y recogió el rifle. El viento se había agazapado, convirtiendo su aullido en una aguja de hielo que perforaba su cabeza por los cuatro costados sin prisa, poco a poco.—¡Ahí está! —Advirtió Mathias, señalando un ventanuco.Pero afuera no había más que un vendaval resentido que repartía latigazos y golpes cruzados en disputa con la noche. El batir de los tambores continuaba vivo. El susurro sibilino se deslizaba en la cabaña.—No hay nada ahí fuera —anunció, suspicaz—. Los salvajes no se acercan por el momento. Ni parece que tengan intención de hacerlo. ¿Qué demonios están...?Samuel pegó la nariz al vidrio. Las sombras se sacudían las formas y cualquier parecido con lo que él recordaba de su rancho. Las líneas rotas, formaban túneles de negrura y recodos y caminos adoquinados en obsidiana resbaladiza. Nada era lo que debía ser. El bosque quedó mudo, el cobertizo tendía un puente desvencijado a ninguna parte. Una estrella resplandeció en lo alto, como un guiño, y las montañas lejanas se vinieron abajo.—Pero... ¿qué es eso? —Musitó.El vaho en el cristal se esfumó. Observaba otro lugar a través de sí mismo, de su propio reflejo translúcido. Y era un lugar horrible, sin ángulos rectos, áspero. Un paisaje en movimiento que acechaba con un murmullo insoportable, un crescendo sibilino que cabalgaba el viento.Samuel, Samuel.Estrechó los párpados. De entre el oscuro ejército palpitante apareció otra cosa.Samuel.Se acercaba y se alejaba, caminaba con pasos heridos o aparecía y se desvanecía. Quizá era el suelo el que se descomponía con sus huellas o el horizonte el que se replegaba en una ola sin cresta.Samuel, Samuel.Los tambores retumbaban.Se alejó de la ventana. Estaba cubierto de sudor y respiraba a sorbos. Lo había visto bien, no había lugar a dudas. En la ventana, tras el reflejo en el cristal. Piel cuarteada y cuernos de alce, ojos vacíos, sables por garras y pies ardientes, encendidos y humeantes como rescoldos carbonizados. Pero el rostro, eso era suyo, su propia cara. No había lugar a dudas. Y la cara es el espejo del alma.—¿Pa?—¿Qué ocurre Samuel? —Preguntó ella—. ¿Qué podemos hacer?—Nada —respondió por fin—. No podemos hacer nada.Llegó el pánico y congeló todo. La mujer y los niños se convirtieron en estatuas de sal. Samuel caminó a un lado y se apoyó en la alacena. La culata del rifle besó los maderos del suelo. El filo del viento daba tajos a sus pensamientos. Un repentino velo de tristeza ensombreció su rostro. Nada cambiaría, nada.Samuel, Samuel.Un hombre es lo que es hasta las últimas consecuencias y Dios... bueno, hay que reconocer que los dioses juegan con ventaja. Se calzan los mitos y leyendas, las constelaciones, los salvajes alucinados que bailan al son de tambores y vomitan el mejunje de hongos y aúllan como perros de las praderas. ¿Qué pueden hacer los hombres contra eso? La derrota no es sólo previsible, es necesaria. Como su vida. Una pieza clave para justificar la existencia de Dios y el demonio, de todos los dioses, todos los demonios. Al fin y al cabo, ¿qué sería de ellos sin hombres como Samuel? Nació y luchó por sobrevivir. Eso es todo. Porque no hay más que matar y morir en algunos lugares, en esos suburbios industriales que el progreso caga en el extrarradio de urbes infinitas, entre anodinos bloques de ladrillo separados por callejas en las que se fornica y se juega y se sueña, malos sueños a veces, casi siempre. En esos lugares, los dioses se hacen reales y los hombres y las mujeres también. Así es el mundo, el que reflejan los charcos de meados, el que cuelga en los ganchos del matadero, a la salida de las fábricas, a medianoche en el pub, en el culo de los sacerdotes y la boca de los monaguillos. Ahí está la verdad, la palabra de Dios. Oh, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y él, ¿qué hizo él? Emborracharse y compadecerse y al regresar a casa, a aquel cuchitril de dos habitaciones.¿Qué vas a hacer, Samuel? ¿Samuel?Oh, sí, la voz del viento es la voz de su primera mujer, aquella noche, en Groningen.¿Qué vas a hacer, Samuel?Y lo hizo, la mató a golpes, a ella y al niño que cargaba en su vientre, amén. Debe de haber un lugar especial en el infierno para los que asesinan a su prole. En el séptimo círculo, de la mano de Virgilio, abajo, más abajo. ¿Qué harás ahora, Samuel? Cuando ya no hay un presidio que no sea el mundo, cuando no hay un lugar en el que esconderse y volver a empezar. El fracaso es una tumba demasiado estrecha para pasar la eternidad. Y él había fallado como marido y como hombre, ¿qué podía ser en adelante? ¿Un monstruo de pies ardientes que corre y corre y escapa sin escapar?El viento susurraba la venganza de Dios.Samuel. Eres como yo, Samuel.Con caricias suaves erosionaba los pensamientos. La voz de arena y vidrios rotos no dejaba resquicio a las dudas. Los hombres caían rendidos a la evidencia, a la predestinación culpable. Uno es lo que es. Señor, perdóname, porque no sé lo que hago. Y se dejó resbalar por la garganta húmeda de la derrota, murmurando versículos de ácido. Por sus frutos los conoceréis, sí, por sus frutos. Samuel descubrió el miedo en los ojos de la mujer y en los de los niños, mucho miedo. En la infinita noche del tiempo.

Antes de que el sol asomase al fondo del valle, pero mucho después de que los pájaros anunciasen un nuevo día, Samuel apareció en la puerta de su cabaña. La noche todavía hincaba las garras en los recodos oscuros y gélidos y los colores se ocultaban bajo tierra. Era uno de esos momentos en que el mundo y sus fronteras pierden definición y no hay líneas rectas ni lugares seguros. Los salvajes detuvieron, exhaustos, los tambores. Lo observaron desde lejos. Samuel caminaba con pies zompos, inservibles, cubierto de sangre oscura y seca. Levantó el puño. Goterones viscosos resbalaron entre sus dedos. Lo mostró con rabia, con despecho enajenado de perdedor. En su mano estrujaba un pequeño corazón tibio. Se lo llevó a la boca y lo masticó con fuerza.Tras un instante eterno, los salvajes recogieron los aparejos y salieron cabizbajos y resignados, sin un sonido. Regresaron a sus vidas de espectros, de mitos y leyendas. Un remolino de viento bailaba en torno a Samuel, a las garras y cuernos de alce, ojos vacíos, los pies ardientes.

Guillem López. 2017.

concept art from Shadow of the Damned

concept art from Shadow of the Damned

Published on March 28, 2020 04:03

March 26, 2020

Vacaciones

Para la antología Retrofuturo (Cazador de ratas. 2016) —que también coordiné— no me puse ninguna barrera a la hora de hilvanar géneros y fuentes. El propósito de la antología partía de la idea de llevar el Steampunk a los años setenta que, por otra parte, siempre me han parecido la cumbre de la decadencia. Una década nacida de las pesadillas lisérgicas del verano del amor, la crisis de los combustibles sólidos, guerra fría, primeros atisbos de la amenaza climática, neoliberalismo salvaje, paro, pobreza y heroina. Años que culminaron con el estallido del punk, como no podía ser de otra manera. Visto así, era como volver a casa. Hacía poco que había descubierto la historia de Teresa Plà Meseguer, La pastora, una maqui valenciana intersexual que huyó a Andorra hasta que fue detenida en los años sesenta. Su condición me cautivó desde el principio, como una luz en la oscuridad, y me propuse utilizarla en mi historia porque yo quería hablar de un mundo que muere, otro que nace y entre medias alguien que no pertence a ninguna parte, que habita en la frontera. Los lugares indeterminados son incómodos, a nadie le gusta aquello que no puede definir, especialmente a los fascistas y conservadores: es el viejo diablo, los demonios más allá del límite, donde no tienen poder ni control. Así que pensé en una ciudad de València, sometida al fascismo, pero que levita entre las nubes encadenada a España. También metí futurismo retro y algo de mitología grecorromana, protagonistas que son los malos, la miseria de la periferia siempre cerca del abismo y una guerrillera de clase obrera, roja y trans. Una escopeta de cañones recortados, por favor.

VACACIONES

Valencia, en mil novecientos setenta y dos, es conocida por la paella, las fallas y porque amanece casi a las diez de la mañana. Lo de la paella y las fallas es una costumbre. Lo de amanecer dos horas tarde es consecuencia lógica en una ciudad que levita entre las nubes y tierra firme. La urbe es en realidad un peñasco flotante amarrado a España, en previsión de que huya del poniente mar adentro o que el garbíla empuje demasiado al norte. Sus habitantes ya se han acostumbrado al vaivén y a muchas otras cosas. Entre ellas el zumbido de tanto reactor nuclear, turbina, generador y enjambre de turistas por todas partes.Es lo que tiene una ciudad flotante: hélices del tamaño de un campo de fútbol y bares con terraza junto al abismo. Un reclamo infalible. La reserva espiritual de Occidente a vista de pájaro. ¿Quién puede resistirse a echar un vistazo? Camareros con pajarita corretean entre las mesas y cantan las tapas. Tellinas, calamares, bravas, mejillones. Oído cocina. Mujeres rubias con pantalones de campana. Un galgo afgano. Y por la tarde toros y flamenco. En Valencia, la ciudad flotante. Olé. Arriba España o, mejor dicho, abajo, allí abajo.Vázquez observa a esos turistas que ríen en las terrazas. Está sentado junto a la ventanilla del trolebús, detenido en un semáforo. El periódico sobre el regazo. Vacaciones, piensa, ¿se puede estar de vacaciones todo el tiempo? Levantarse tarde, comprar el pan, vermut con ginebra y dos aceitunas, siesta, salir a pescar. Una semana más y se jubila. ¿Y qué es la jubilación si no unas vacaciones que acaban en el último y definitivo final? En realidad no son vacaciones, es una especie de epílogo innecesario, una justificación, una lista de excusas. En comisaría ya le hicieron una fiesta de despedida. Le regalaron un bonito trofeo de cerámica pintado a mano, con la bandera nacional, el escudo de la brigada y el lema: GRANDE Y LIBRE. Fue un momento emotivo. Descorcharon una botella de champaña y brindaron. ¿Por qué lo hicieron? Desde la distancia le parece una celebración morbosa y terrible. Llegado a este punto, Vázquez siente un extraño vértigo que lo agarra de las tripas. Dejará Valencia y dará con los pies en el suelo. Se mudará a Cartagena con Paqui. Levantarse, beber, siesta, beber, pescar… Vázquez está jodido.Las puertas delanteras se abren con un suspiro hidráulico y Mateo Morales sube a bordo. Vázquez amaga un gruñido, sacude el periódico y se parapeta tras él. Morales, un tipo de los que esgrimen lajuventud con chulería y prepotencia, se sienta a su lado.—Buenos días, jefe —dice.—No me llames jefe —masculla él.—¿Por qué?—Porque no soy tu jefe, coño.—Perdón.—Y se supone que somos policía secreta —dice, sin apartar la atención del diario—. Cantas mucho.—Perdón, no puedo evitarlo.Vázquez murmura algo que no se entiende. El joven cruza los brazos, tararea una cancioncilla y mira atrás. Da un repaso a todos y cada uno de los pasajeros. Un par de viejas, un obrero y varios estudiantes a los que mira sin parpadear hasta que se sumergen entre los hombros. Finalmente, chasquea la lengua y regresa a Vázquez.—¿Qué lees? —Pregunta.—El diario.—¿Ha pasado algo?—Pepe Legrá defendió ayer el título europeo en Inglaterra.Morales mastica la respuesta y arruga la boca.—¿Ese es el moreno, no? —Lo interroga.—Sí.Asiente y se balancea en el asiento.—Yo soy más de fútbol —confiesa.Vázquez, ahora sí, se vuelve y lo observa como quien descubre medio gusano tras morder una manzana. Durante un breve instante, recuerda cuando Zapata se convirtió en campeón de Europa, veinticinco años atrás. Y cómo su cuñado —en paz descanse— tras apagar la radio y encender un cigarrillo dijo: ojalá todos los problemas pudiesen resolverse en un ring, nos iría mucho mejor. Eso dijo. A sabiendas de quien era él y a qué se dedicaba. Claro que era una conversación a puerta cerrada. Después fumaron en silencio mientras apuraban la copa de Terry. Arreglar las cosas a mamporros, como Dios manda, pero en un ring. ¿Cómo podía explicarle algo así a Morales? ¿Podría acaso entenderlo aquel falangista de última hora? Ni siquiera adaptando el símil al fútbol, en el Bernabeu, durante la final de la Copa del Generalísimo. Vázquez se rinde cuando la imagen del Caudillo en calzones viene a su mente.—Dicen que la han cogido —murmura, de repente, Morales.Él parpadea mientras trata de descifrar las palabras. Hay satisfacción y placer contenido en sus ojos y en la comisura de los labios.—¿Qué dices? —pregunta, por fin.—La graya.Las cejas de Vázquez salen disparadas y con el frenazo le arrugan toda la frente.—No me jodas.—La han cogido.El inspector paladea la noticia y disimula la sorpresa.—Y ¿tú cómo lo sabes?—Porque lo sé y punto —Morales sonríe.Vázquez regresa al diario y observa una fotografía de Legrá en la que sacude un mamporro al otro púgil. Si él pudiese hacerlo, si pudiese soltarle un bofetón a mano vuelta al novato de Morales. Pero los tiempos han cambiado. Todo es diferente ahora. España está cada vez más lejos, allá abajo, al final de las cadenas que evitan la fuga de Valencia.—¿No vas a decir nada? —pregunta el joven.Con un suspiro largo y sostenido, dobla el periódico y se pone en pie. Toca la campanilla y como colofón de aquel ritual exasperante, dice:—Morales, que son las nueve. No jodas.El chirrido de los frenos acompaña a la rabia que trepa las mejillas de Morales. Parece que va a estallar. Que se rasgará la camisa, sin dar muchas voces, aunque a lo mejor saca la pistola, como hacen los de su calaña cuando discuten en los bares y zanjan la discusión sin palabras, con la simple presencia del arma sobre la barra. Pero no hace nada de eso. Vázquez le guiña un ojo y el otro, desconcertado, corre tras él.—¿Lo sabías? —pregunta a su espalda—. ¿Lo sabías?Se apean cerca de Fernando el Católico y caminan hasta comisaría. No hay conversación alguna entre ellos. El tráfico es ruidoso a primera hora. A los petardeos de los motores se une el chirrido eléctrico del aerorail. Un enjambre de triciclos y bicicletas espera la señal de salida en cada paso de peatones. Cuando cruzan la puerta, un par de grises se cuadran. Antes de alcanzar el ascensor, un tipo de aspecto ratonil y anteojos de vidrio grueso sale a su paso desde una garita.—¡Vázquez! —Grita.—Coño, Jumilla —que no es su nombre sino el pueblo donde nació su padre.—La tienen abajo —anuncia tras bajar el tono. El conserje toma a Vázquez por el codo y lo obliga a inclinarse. Apesta a café y goma de borrar—. La cogieron anoche. La tienen en la nevera.Vázquez murmura un ronquido que no abandona el pecho y asiente. Después busca con la mirada ese lugar oscuro en el que se arrojan las escaleras.—¿Crees que os llevará hasta ella? —lo interroga Jumilla sin soltarle el brazo—. ¿Sabe dónde se esconde…? Ya me entiendes…El inspector no puede más que desviar la mirada a los dedos artríticos de Jumilla, en torno a su abrigo, como una garra horrorosa a juego con el aliento y la piel ajada del tipo. Hay miedo en sus ojos, un terror venido de otro tiempo, de los mitos y leyendas que habitan en ese pecho huesudo disfrazado de trabajador público.—¿Cómo sabes tú eso? —salta Mateo Morales—. ¿A qué viene tanta pregunta?El conserje se aleja un paso. Levanta las manos nudosas a modo de disculpa.—Jumilla —añade Vázquez con un guiño cómplice—, vamos a llevarnos bien.Jumilla desaparece en la garita, a espiar desde la tiniebla, ordenar el correo, dar recados y graznar las horas.—Y tú —continúa Vázquez sobre el hombro—, no levantes la voz.—Perdón —murmura, Morales, camino de las escaleras—. Me toca los cojones…—Esa boca, Morales.—Perdón.

La nevera, y unas pocas habitaciones más, son, en realidad, salas de archivo que se utilizan para otros menesteres y que quedan a disposición de la Brigada Político Social y sus necesidades. Es un escenario lúgubre, húmedo y frío, que cumple su cometido al momento. El largo pasillo, mal iluminado, distribuye puertas idénticas a ambos lados. El suelo está sucio. Las paredes necesitan una mano de pintura. Eso es todo. Los colores están prohibidos. Hay una mesa de despacho a modo de control de seguridad, con una lamparita diminuta que no ilumina más que un cenicero desbordado. Un par de tipos en mangas de camisa fuman en la frontera brumosa de las tinieblas.—Vázquez —dice uno cuando los ve aparecer.—¿La habéis cogido? —Pregunta él.El agente sonríe con sorna y aplasta el cigarrillo en el cenicero. La articulación hidráulica de su codo chirría un poco. Su sonrisa desvela unos dientes de sierra, oxidados, que castañetean antes de hablar.—¿Tú qué crees? —Responde.—¿Ha dicho algo?—Ni una palabra.—Entonces —dice Vázquez—, ¿de qué coño te ríes?Los agentes se agitan, incómodos. Morales se apunta el tanto y silba, con los brazos en jarras. El sistema de soporte vital de uno de ellos borbota bajo la camisa.El veterano ruge y salta adelante. La gabardina flamea tras él.—¿A dónde crees que vas? —Exclama uno de los agentes, pero Morales se interpone.Vázquez responde sin volverse.—Si no canta pronto la perderemos otra vez —dice—. O habla ahora o la conectamos a la máquina.Morales sonríe con un lado de la cara y levanta una ceja. Es algo que aprendió en las películas americanas y que le gusta practicar frente a un espejo. Mala suerte, dice antes de salir tras Vázquez.

Hace frío en la nevera. Es un cuartucho de tres por dos. Sin ventanas. Una bombilla cuelga de un cable. Al fondo hay un somier de muelles conectado a una batería. En el suelo, en una posición de contorsionista, una mujer desnuda. Cierran la puerta tras ellos. La contemplan sin acercarse. Cuando la vista se les acostumbra, adivinan la barra de hierro que cruza la espalda tras sus brazos y comprenden la postura encogida.—Vaya cromo —murmura Morales.La mujer se agita y balbucea. Tiene los muslos cubiertos de moratones.—Sácale la barra —ordena Vázquez.Morales se clava el índice en el pecho y abre mucho los ojos.—¿Yo? —Dice—. ¿Estás loco? Es la graya. No pienso tocarla.El veterano suspira y se pellizca el entrecejo. Después carraspea.—Soy el inspector Vázquez —dice a la prisionera—. No voy a hacerte muchas preguntas. Sólo una. Y quiero que me contestes.Silencio. Algo gotea en alguna parte.—Te prometo que no van a pegarte más —dice, pero incluso a él le parece una burda mentira y se avergüenza sin motivo.El otro se adelanta y la empuja con el pie. Ella cae de costado.—¡¿Vas a colaborar o no?! —Exclama.—Morales, hostia.—Perdón —musita y se hace a un lado.Vázquez se acuclilla. Saca la barra que aprisionaba los brazos de la mujer y ella se derrumba con un gemido largo. Queda tendida de costado. Un murmullo apenas asoma a sus labios y el inspector se inclina y tiende el oído.—¿Qué dice? —Pregunta Morales.El inspector se pone en pie y mira alrededor. Ignora a su joven compañero y la respuesta es más un pensamiento propio lanzado al aire.—El ojo —dice—. Que quiere su ojo.Morales maldice y la insulta, pero él no le hace caso. En un rincón descubre lo que busca.—¿Qué es eso? —Pregunta Morales y se asoma sobre el hombro con actitud infantil—. ¿Qué es?—No tengo ni idea —responde el inspector—. Parece…Parece una imagen. La típica medallita de latón. Aunque, al prestar atención, la virgen se destapa, en realidad, como un ojo con párpado en posición vertical. También podría ser un coño o una boca sin dientes, Vázquez no está seguro.—¿Es esto lo que quieres? —La interroga Morales—. ¡Contesta!El inspector se arrodilla junto a ella y, con delicadeza, desliza la medalla alrededor del cuello de la Graya. De cerca, en la penumbra, parece una vieja, aunque sabe que no puede ser. Tiene las mejillas hundidas y los labios agrietados. ¿Cuánto tiempo lleva allí dentro? ¿Unas pocas horas? Aquel lugar tiene la facultad de volverlos a todos viejos, de consumir cuerpos y almas. De todos ellos, incluido él. El tiempo le da la razón sin necesidad de encañonarlo. Se ha hecho viejo por dentro y por fuera. Y con la edad uno sólo puede mirar hacia atrás porque delante, ¿qué queda?, la muerte, el dolor, la culpa, las confesiones falsas que la vida te saca a golpes. ¿Ves? Tenía razón. Viejos, todos viejos.—Diles que preparen la máquina —ordena a Morales.La máquina es un artilugio de otro tiempo, tan poco fiable como una escopeta de feria. Sin embargo, no tienen otra alternativa. Necesitan una respuesta pronto o toda la operación dará al traste. Estás cosas hay que hacerlas rápido, antes de que corra la voz y los agentes se encuentren como un perro que persigue palomas en el parque. El hecho de confesar no tiene ninguna utilidad real si no produce el efecto deseado: más detenciones. En realidad todo se reduce a una secuencia interminable de detención-confesión-detención. Y así hasta el fin de los tiempos o hasta acabar con el último comunista. Lo que ocurra antes.Con la ayuda de los otros, amarran a la graya a la máquina. Correas de cuero en los tobillos y las muñecas y émbolos y sensores por todo el cuerpo. Ella se somete porque hace rato que ha renunciado a todo. No confesará por propia voluntad. Es algo que Vázquez sabe bien. Lo ha visto muchas veces. Llegados a este punto pueden delatar a cualquiera, incluso al ratoncito Pérez. Y no es a él a quien buscan.A una señal del agente a los mandos de control, Vázquez hace la pregunta.—¿Dónde está La Veneno? Repito. ¿Dónde está La Veneno?Dan la corriente y la mujer se sacude. Es doloroso porque la verdad duele, salga a golpes o el remordimiento la vomite fuera. La máquina comienza una larga serie de pitidos que anteceden a su digestión mecánica. Los agentes esperan, hombro con hombro, frente a la bandeja de salida. Las rendijas expulsan vapores que hieden a sudor, a puchero de garbanzos y lejía. Un largo traqueteo precede la aparición de una pequeña nota de papel manuscrito.Todos ceden el dudoso honor al inspector Vázquez. Él carraspea y se acaricia la yema del índice y el pulgar antes de tomar el papel. Lo lleva a la luz mortecina y lee.—Vicente Grau Moliner, el gallo. Calle de la Asunción. Benimatet. Valencia.

Aparcan frente a un descampado. Es una calle sin asfaltar, salpicada de socavones inundados. Casitas de planta baja a ambos lados. Ventanucos diminutos y oscuros en los que se intuyen sombras proletarias. Una manada de perros vagabundean de un lado para otro. Pájaros desplumados en los cables de la luz. Unos niños interrumpen sus juegos junto a un Simca al que parece alguien haya masticado y escupido. Vázquez aguanta la mirada a los pequeños de zapatos hambrientos. Busca sus ojos centelleantes bajo las cejas, allí dentro, ocultos en una madriguera heredada de padres a hijos. Finalmente, los niños salen corriendo, dando voces: la social, mare, la social.Vázquez hincha los carrillos y resopla fastidiado.—Teníamos que haber traído a una pareja —dice.—¿Llamo a la Guardia Civil? —Propone Morales, echando mano de la radio emisora.Benimatet es un barrio de las afueras, tan cerca del abismo que casi podrían decir que cuelga en el vacío. Es una de esas consecuencias lógicas a las grandes urbes. Un tumor al que darle la espalda y negar su existencia. Los turistas no lo visitarán nunca. El NODO enfocará las cámaras a otra parte mientras crece y crece cada año. Y entre los valencianos de huerta, inyecta inmigrantes extremeños y cordobeses, obreros de la construcción, peones industriales, buscavidas, chatarreros y un par de licenciados. Son la mugre y están enfadados. El lugar ideal en que encontrar a La Veneno.Hace tiempo que andan tras ella. Mejor dicho, tras él. Era un hombre del interior, un maqui, que se vino a la ciudad a seguir con la lucha. Atracó un par de bancos. Puso una bomba en las grúas del puerto durante la huelga de estibadores. Un mal bicho, desafecto al Régimen. Bandolerismo. Propagador del marxismo y el contubernio judeo-masónico. Aunque, como tantos paisanos, huyó del pueblo para transformarse. Se dejó el pelo largo, se afeitó las piernas y los brazos, se pintó los labios. Es un revolucionario travestido. Por eso es cosa de la Brigada Político Social, por lo de repartir panfletos en las fábricas y animar a formar sindicatos. Lo de las faldas es sólo un agravante.—No —responde, por fin, Vázquez—. Deja a los tricornios tranquilos.Morales desenfunda su pistola y comprueba la recámara.—¿Qué haces? —Pregunta el inspector. El joven duda, como si en la pregunta estuviese implícita la respuesta o hubiese algún tipo de trampa.—Vamos a por él, ¿no?—No me jodas, Morales —masculla—. Guarda eso.—Pero… —duda—, ¿por qué?—Porque yo lo digo, coño.Mateo Morales no oculta su enfado. Guarda el arma en la chaqueta de forma brusca y abre la portezuela del coche de una patada.—¿Se puede saber qué te pasa? —Pregunta Vázquez cuando sale.—Me pasa que estoy harto.—Morales… —canturrea en tono de advertencia.—Es verdad, coño. Me tratas como si estuviese tonto. Y merezco un respeto. Por lo menos de la misma forma en que yo te respeto a ti.—El respeto se gana.—¿Y cómo piensas que podré ganármelo si no paras de meterte conmigo?Vázquez rebusca en la gabardina. Saca una cajetilla de ducados y la golpea contra el dorso de la mano. Después, lleva un cigarrillo a los labios y ofrece otro a Morales. El chico lo acepta con un gruñido airado. El viejo policía repite sus maneras de ritual y enciende una cerilla. Ahueca la mano y ofrece fuego a Morales. Después, enciende el suyo, arroja la cerilla y da un par de caladas. Todo con parsimonia exasperante.—Está bien —dice, mirando a otra parte.—¿Está bien, qué?—Me jubilo la semana que viene —dice—. ¿Verdad?—Eso espero.Vázquez ignora la puya y se explica.—Bien —dice—. Pues toma el mando. ¿Qué ocurre? Lo digo en serio. Toma el mando. Me haré a un lado. Tienes razón. Haz las cosas a tu manera y veamos qué pasa.—No me jodas, jefe.—Lo digo en serio, coño.—Pero… —farfulla—. ¿Y La Veneno?—A estas alturas, La Veneno debe de estar rumbo a Barcelona o Mallorca —dice—. Tendremos suerte si encontramos algo.Mateo Morales duda. Inclina la cabeza y baja la mirada, casi de costado, como un animal desconfiado. Pensaba que todavía tenía que aguantar una semana más a aquel vejestorio malcarado, aquella gloria del Movimiento que estaría mejor guardada en una vitrina, junto con las medallas de legionarios y requetés. Retiene la sonrisa todo lo que puede. Apenas unos segundos más y se convierte en Steve McQueen.—Bien —dice al tiempo que da una palmada—. Lo haremos a mi manera.Vázquez da una profunda calada. Asiente con los párpados entrecerrados y lo apunta con el cigarrillo.—Pero con calma —añade.El otro ríe.—Comunistas y maricones —dice como si hablase consigo mismo—. Hoy es mi día de suerte.Los perros callejeros observan desde lejos a los policías cruzar en diagonal la calle. Llaman a una puerta. Lo hace Morales. Primero unos golpes de nudillos y, cuando la respuesta no llega, con el puño y a la voz de: ¡Brigada Social! Vázquez apura el cigarrillo y prepara la placa. Escuchan el mecanismo del cerrojo y la hoja se entreabre, no mucho. Morales empuja y entra a las bravas. Vázquez suspira y lo sigue.Dentro está oscuro y los detalles aparecen poco a poco a sus ojos. La casa no tiene recibidor. Es un saloncito al que dan dos puertas. En el centro una mesa y cinco sillas con asiento de esparto. Morales arrincona a la mujer que ha abierto la puerta. Es joven, aunque tiene aspecto de cansada. Sin embargo, su ropa es anticuada: vestido negro y delantal gris; el pelo recogido en un moño. Morales le da un bofetón cuando protesta y dice: ¡He dicho Brigada Social! Ella baja la mirada, pero no se cubre. Se la ve azorada y el bofetón ayuda a que los colores se arrebolen en sus pómulos. Morales la acosa con preguntas: ¿Quién está en la casa? ¿Dónde está Vicente Grau? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde está La Veneno?Vázquez da un vistazo alrededor. En las paredes unos pocos retratos en sepia de ancianos vestidos de labradores. Miran a la cámara con gesto trascendente y regio. También unas piezas de alfarería y trabajos en cáñamo. Al inspector todo eso le parece un viaje al pasado. Como si al atravesar aquella puerta hubiesen salido en la España de hace cuarenta años, en tierra firme. Y recuerda su infancia y la guerra y todas esas cosas que había enterrado en el armario de las medicinas. Al volverse descubre un montón de cuerpos apelotonados en un rincón. A las sombras aparecen ojos y cabezas desordenadas, brazos y orejas y bocas de sapo. Son tres o cuatro chiquillos. Niños y niñas que lo observan como una araña que espera en guardia.—Vicente es mi hermano —responde la mujer.—¿Y La Veneno? —Insiste Morales.—La Veneno no sé quién es.En esta ocasión, el bofetón la lanza contra la pared. Un pequeño cuadrito con un poema bordado en un pañuelo vuela por los aires.—¡No me toques los cojones o acabamos todos en comisaría!—¡No le miento! ¡No sé de qué está hablando!Morales levanta el puño, pero antes de descargar un mamporro mira a Vázquez. Hasta aquí llegan sus recursos.—Señora —dice el inspector—, no complique las cosas.—Le digo la verdad.—¿Dónde está su hermano?—En Francia.—¿Y qué hace en Francia?—Trabajar.—Ya. Claro.—¡Te he dicho que no me toques los cojones! —Morales lanza un puñetazo a la mujer, aunque esta se zafa y protege con los brazos. Fallar el golpe lo enoja más si cabe, así que la coge por el pelo y la lanza contra el rincón donde están los pequeños. Jadeante, abre mucho los ojos al descubrir a su público.Los policías intercambian una mirada. Morales solícito y el otro como si fuese el tribunal para una oposición. De alguna forma, ambos se encuentran cómodos en esos nuevos roles que se han dado. El joven guiña un ojo y comienza a quitarse el cinturón y enrollarlo en torno a los nudillos.—Señora —insiste Vázquez, conciliador—, no lo haga peor de lo que ya está y responda a las preguntas de mi compañero, por favor.—Pero, ¿qué preguntas? —Chilla ella—. Ya les he dicho todo lo que sé.Morales da un golpe al cinturón y lo tensa. Muerde el aire y masculla.—Es que no puedo con esta gentuza, de verdad.Los golpes suenan a tambor roto, a muñeco de trapo. Ella gime un par de veces, hasta que algo se rompe y el aire escapa de sus pulmones todo de una. Todavía hay tiempo para una patada en el estómago. Vázquez, ahora sí, pone la mano en el hombro de Morales. Está sudando, el pelo sobre la frente.—Señora —dice Vázquez—, hágalo por ellos.Y mira sobre el hombro a los niños. Ahí están, en el vacío del rincón, como un cuadro abstracto sumergido en betún. Espantados. Tienen tanto miedo que no lo olvidarán nunca.La mujer gimotea algunas excusas y él niega con la cabeza. No es ninguna impostura, le apena realmente aquello. Todo podría ser mucho más fácil, como en un ring. A mitad de cuenta ella levanta la mirada. Tercer asalto.—Bien —dice Vázquez antes de cavilar las siguientes palabras—. Veremos qué opina el juez. Los niños acabarán en un orfanato y salir… lo que se dice salir, de ahí no se sale. ¿Qué ocurre? ¿No me cree? ¿Tiene usted teléfono, señora?—¡No!Vázquez se pone en pie y saca otro cigarrillo.—¿No tiene teléfono o no quiere que llame al juez?Ella baja el hocico y brama. No habla. Vázquez lo comprende. ¿Para qué hablar? Si todo fuese tan sencillo como en el cuadrilátero. Mueve los pies. A un lado, a un lado. Lanza un jab de izquierda. Izquierda. Izquierda. Cintura. Mucha cintura. Por fin, crochet demoledor y al suelo. —Voy a buscar un teléfono y que vengan los civiles —dice. Después, ofrece un cigarrillo a Morales.El joven agente lo toma y, con una sonrisa sádica, lo guarda tras la oreja derecha.—Para luego —dice.Vázquez da media vuelta y camina hasta la puerta, pero detiene su mano en la llave. Mira atrás. Morales se acaricia la entrepierna. A sus pies, la mujer lloriquea. Es hora de retirarse y ceder la corona. Los años lo han vuelto un blando de mollera dura. Suena la campana. Tres veces. En cierta manera, Morales es él mismo, con todo el ímpetu y fanatismo y todo aquello que hizo durante la juventud por el Movimiento, por España. Siente que, al salir por la puerta, se libera de algo. Hay algo de catártico en ello. De repente siente que al contemplar a Morales se concede el perdón. Que atrás queda el pasado y todo lo otro delante, incluida la memoria. Así que imagina sus vacaciones, con Paqui, en la costa. Levantarse tarde, salir a pasear, vermut, siesta, pescar. ¿Quién no quiere eso? ¿Quién no quiere asomarse al abismo? En Valencia, la ciudad flotante. Das una patada y te salen estudiantes comunistas, obreros, putas y drogadictos. Eso no hay quien lo pare. Quizá Mateo Morales lo intente un tiempo. Unos años más. A golpe de bañera y cinturón de cuero. Hasta que suene la campana. Al rincón. Se acabó lo que se daba. Vencedor a los puntos: el pueblo borracho, sucio y rojo. Es el momento de abandonar el ring. Vázquez sabe que solo es el principio. Cuando acabe, él estará de vacaciones.Escucha el clicmuy claramente. No pasa un segundo entre un sonido y la explosión, pero puede escucharlo perfectamente diferenciado. Clic. Un percutor que golpea. Clic. Y al instante la detonación y la cabeza de Mateo Morales estalla en mil pedazos. El cuerpo descabezado sacude los brazos de forma un tanto ridícula y cae como un títere inservible. Hay salpicones de sangre y sesos en las paredes. Mira abajo. Tiene trocitos de hueso y jirones de su cara en la solapa de la gabardina.El cañón aparece desde la puerta al fondo y tras él va una mano, un brazo y La Veneno. Nadie hace nada. Silencio absoluto. Por un momento, Vázquez cree que ha quedado sordo por el escopetazo. Mira a la mujer y a los niños-araña en busca de una respuesta, algo que le confirme: es real, está pasando. Pero nada de eso ocurre y todos permanecen así, petrificados a ojos de La Veneno.Y la mira a ella, a él o a lo que sea. Porque ser, todavía no sabe lo que es. Hinca en el hombro la culata de la escopeta de dos cañones recortados. Los ojos verdes destacan en la piel pálida. Pómulos altos, mentón cuadrado. La boca tan recta y carnosa. ¿De dónde ha salido? Es una aparición, una sombra venida desde ese lugar en que los hombres como él no pueden fijar la vista. Es roja, maqui, terrorista, obrera, es otra cosa y no pertenece al mundo que tanto se han esforzado por moldear a golpe de fusilamiento y NODO. Es guapa, se dice Vázquez y el pensamiento lo desconcierta y busca el apoyo de nuevo en la mujer, que ya no llora, y en las arañas-niño, que no pierden detalle. Petrificado, todo de piedra. Es guapa. Clic.

Guillem López. 2016.

Published on March 26, 2020 02:51

March 24, 2020

Cita a ciegas

A finales de 2015 comencé a darle vueltas a una idea que más adelante se convertiría en el leiv motiv de Arañas de Marte: la realidad, su percepción y nuestra posición y postura en y ante ella. Me fascina la forma en que nos dedicamos a construir realidades para enmascarar la incapacidad de aceptar que nada de aquello que damos por seguro en nuestra vida existe realmente ni es como pensamos. Como en las películas y en los programas de televisión, somos espectadores de un baile de máscaras, la representación visual de dos mil años de prejuicios y arquetipos. Consumimos ficciones que son reflejos de aquello que debería ser, espejismos de nosotros mismos, para calmar el desasosiego ante la realidad del mundo que hemos construido y la culpa derivada de nuestro fracaso. La sociedad contemporánea vive para reconciliarse consigo misma y lo hace mediante la mentira. Somos una democracia, somos iguales ante la ley, somos pacíficos y respetuosos, somos responsables de nuestros actos, somos el progreso y esta es nuestra verdad. Básicamente queremos aliviar la carga que supone haber asesinado, colonizado, aplastado y vejado a todo lo que se ha movido y todavía se mueve en este planeta. En ese contexto nació el relato Cita a ciegas. De alguna forma, para demostrar que nos negamos a nosotros mismos en una interpretación magistral, como en una de esas obras de sombras chinescas en que nada es realmente lo que parece y al final acaba sin pena ni gloria y ya está. Más o menos es lo que le ocurre a la protagonista del relato. Intenta mantener el control de su charada, aliviar la culpa a través de la felicidad ajena, lo que ella piensa que es la felicidad, hasta que la realidad aparece con todas las consecuencias y la arrolla. ¿Y qué hay en la realidad? Justo ahí, al otro lado. El horror.

CITA A CIEGAS

—Está bien que te preocupes por el bienestar de tu amiga, pero hay que darle un tiempo para que gane confianza. ¿Lo entiendes, Mati?Ella asintió, con el bolso sobre el regazo.—Cada persona tiene su proceso, ¿lo entiendes?—Sí, sí, claro.—No se puede tener todo bajo control, Mati.—Por supuesto. Claro. Sí, sí.

Por el momento, la cita es todo un éxito. Eva y Luís hacen buena pareja. Ella es alta y morena; él es alto y moreno. Ambos están más cerca de los cincuenta que de los veinte. Ella viste falda estampada y chaqueta de lana; él vaqueros y camisa a cuadros. Se ríen los chistes. Han mostrado interés por la situación laboral del otro, un aspecto básico del ritual de apareamiento moderno. Mati no les quita ojo de encima y, cuando los ve sonreír o charlar durante más de un minuto, pellizca el brazo a Pere, su respectiva y paciente pareja. Todo marcha a la perfección.Han salido a cenar. Mati había reservado mesa en un restaurante italiano. A todo el mundo le gusta la comida italiana. El único inconveniente de la velada ha aparecido al pedir la cena: Eva es de cerveza, Luís de vino. Al final han tomado cerveza y vino. La democracia siempre triunfa. Tras la cena han caminado por el paseo marítimo y Mati ha tenido la idea de dar un paseo hasta el parque de atracciones. En realidad, finge con perfecta interpretación y juvenil acento: ¡Ey! ¿Por qué no vamos hasta la feria y montamos a alguna atracción? ¡Yo quiero un algodón de azúcar! La verdad es que sabía exactamente lo que harían al salir del restaurante, incluso había ensayado su frase frente al espejo del baño. Todo sigue el guión que ha escrito en su cabeza.

Al caer la noche, cientos de personas arrastran los pies entre las atracciones y casetas de rifas, tiro al blanco, pesca al pato, el barco pirata y la rana loca… El rumor de la multitud bucea la amalgama de música y sonidos estridentes, bocinas y campanas. Destellos repentinos y mil bombillas de colores iluminan todo y nada; las sombras dan tijeretazos por todas partes. Es una maldita locura. Mati comienza a pensar que quizá no ha sido tan buena idea. Sin embargo, en el guión que el apuntador de su cabeza lee, su siguiente frase es: ¿Quién se atreve a montar en El Castillo del Terror?En sus planes todo conduce a aquel momento. Las vagonetas para dos viajeros. Eva asustada. Luís que cruza el brazo sobre sus hombros. Un grito repentino. Un beso en la oscuridad. Voila! L’amour! Así que lo propone. ¿Quién se atreve a montar en El Castillo del Terror? La idea no funciona exactamente como había imaginado. No hay respuesta jovial, ni corren cogidos de la mano a sacar los billetes. Tan solo un silencio evasivo y demasiado largo. Pere resopla, agobiado por la multitud que marcha alrededor. Luís tuerce la boca y mira al suelo. Y Eva, como si cambiase de tema, confiesa un sueño recurrente con el Castillo del Terror que la persigue desde niña. Mati se queda perpleja. ¿Por qué no sabía nada de ese sueño? ¿Se lo ha ocultado durante todos aquellos años o es que acaba de inventarlo? Mati sonríe y disimula lo mejor que puede.

Guillem López. 2015

Foto: Edwin Soto

Foto: Edwin Soto

Published on March 24, 2020 01:20

March 23, 2020

Todos los niños del mundo

Finales de verano de 2014. Había firmado con la editorial Aristas Martínez la cesión de derechos de Challenger. Venía de publicar dos novelas de fantasía épica que tuvieron una acogida más que aceptable, pero sobre todo de una travesía en el desierto de más de dos años. Si alguien todavía se acordaba de mí, lo que menos esperaba era una novela coral que giraba en torno al accidente del transbordador espacial en 1986. Me propusieron escribir un relato para la revista Presencia Humana #4, por eso de que se fuese escuchando mi nombre otra vez y la transición no fuese tan brusca. Escribí Todos los niños del mundo, un relato de trincheras, máquinas monstruosas y soldados que luchan contra un ejército de niños que amenaza el mundo, su mundo, y no van a permitirlo de ninguna manera. Creo que la idea surgió cuando escuché una noticia en la que se criminalizaba a unos menores detenidos tras una manifestación. Hay que contextualizar lo que fueron los primeros años de la década: paro, incerteza, corrupción, gente en la calle, rodea el Congreso, activistas detenidos por terrorismo... La rabia y el odio con que hablaron de ellos algunos medios de comunicación se convirtió en relato. ¿Hasta donde están dispuestos a llegar algunos con tal de mantener sus privilegios? Lo de la guerra y las trincheras es circunstancial. Me interesa la alegoría porque, francamente, vivimos atrincherados, en el fango, pasamos la vida resistiendo, con la fe ciega puesta en sobrevivir hasta la jubilación y salir del frente. Pero la guerra nos perseguirá siempre. Utilicé de nuevo ese escenario en la antología Cuentos desde el otro lado, coordinada por Concha Perea (Nevsky. 2016). Pero esa es otra historia. Lo importante aquí era matar niños de lunes a sábado, jornada partida; abierto en Navidad y puentes.

TODOS LOS NIÑOS DEL MUNDO

Recuerdo bien la tarde en que llegó el novato porque había un niño moribundo en la alambrada y sus maullidos eran un metrónomo afilado. Nosotros estábamos acostumbrados, pero para un novato no era fácil hacer oídos sordos, así que se acurrucó en un rincón y hundió la cabeza entre los hombros. Si cierro los ojos todavía puedo verlo allí, asfixiado bajo la chaqueta de pana, con la corbata torcida y ese bigotito recortado. Cómo temblaba el desgraciado. La memoria es un testigo que se deja meter mano. Es cierto. Todo lo otro se ha convertido en una bruma pegajosa que me incomoda, me provoca urticaria, como cuando los cañones disparaban gas y el viento lo empujaba de vuelta a nuestras trincheras. La guerra ocurrió. Eso creo. Lo importante es que ganamos y el mundo sigue siendo nuestro, a nuestra manera. Y el novato… recuerdo la tarde en que llegó.Yo tenía treinta y ocho años. Lo sé porque recibí una carta de mi hermana esa mañana. Malas noticias. Después del correo apareció el alférez y abandonó allí al novato, con el contrato en el bolsillo de la chaqueta. Nadie le prestó atención, ni siquiera los rateros que se dedicaban a desplumar a los nuevos antes de que les diesen un tiro o los despanzurrasen a morterazos. Yo tampoco le hubiese hecho caso pero la cosa es que la carta de mi hermana debió de ponerme las tripas del revés. Lo miré de lejos, con el codo hincado en los sacos terreros. No era más que un paquete con pintas de oficinista trasnochado, tan asustado como un ratón fuera de su escondrijo. Era patético. Reflejaba la triste realidad de la guerra, de cómo estábamos perdiendo la guerra. Si habían enviado a un tipo como aquel, es que la cosa estaba jodida de verdad. Sin armadura, con un casco abollado que le venía grande y un rifle viejo rematado por una bayoneta de óxido y sangre seca. Era la antítesis de un hombre, lo contrario de aquello por lo que luchábamos. Pero claro, mirando alrededor, ¿quién podía decir que éramos un ejército de hombres libres? Todo tenía un aire chabacano y cutre, como el escenario de una película barata. La trinchera, los uniformes, las armas de plástico, el café aguado, el fango y la mugre. Lo único auténtico era la peste a carne podrida y mierda y la voz de aquel niño enredado en la alambrada.Me puse en pie y caminé hasta él. Mi capote acorazado de barro viejo pesaba como un demonio. Dejé el fusil a un lado y él levantó la vista. Tenía los ojos claros. Era joven. Casi podría haber estado en el otro bando. Pero allí estaba, con nosotros, dispuesto a morir por su trabajo, su familia, su modo de vida que también era el nuestro. En realidad, su papel era sustituirme a mí cuando cayese la noche y comenzasen los combates, interponerse en el camino de alguna bala, pisar una mina o prender una mecha demasiado corta. Eso, él no lo sabía aunque quizá lo sospechaba.Dijo algo que no entendí. Tartamudeaba por el frío o por el miedo. Todo él temblaba. Yo dí un gruñido porcino y me senté a su lado.—De Valladolid —murmuró—. Soy de Valladolid.Asentí y comprendí que antes había dicho su nombre. Yo no le dije el mío porque trae mala suerte. Busqué en el interior de mi pelliza. Saqué el tabaco. Golpeé la cajetilla en el dorso de la mano y le ofrecí un cigarrillo. Él lo aceptó.—Contable —dijo—, administrativo contable.Un disparo lo sobresaltó. Jacinto apuntaba el arma sobre los sacos hacia la tierra de nadie y la alambrada. Los otros lo llamaban con fastidio porque tenían una partida a medias y era el turno de Jacinto. Era mejor jugador de tute que fusilero.Asentí de forma paciente y ofrecí fuego al novato. Él ladeó la cabeza y sonrió nervioso. El humo escapó entre sus labios. Tosió y dio unas cuantas caladas cortas que lo ocultaron tras un velo ocre.—No tengo hijos. —Las palabras cayeron a sus pies. Ambos miramos abajo, en busca de aquel mejunje regurgitado. Se volvió hacia mí. Pensé que rompería a llorar. La piel pálida, de sebo, todo él como un ídolo escolástico. Yo pestañeé y torcí la boca. Él repitió—. No tengo hijos.Di un largo suspiro. Quizá demasiado paternal. No era mi propósito. Disimulé la vergüenza con un escupitajo. Estiré las piernas y crucé una bota sobre la otra. Reposé la espalda y me toqué la polla. Me gusta tocarme cuando pienso; me gustaba cuando tenía polla. Miré arriba. Nubes de ceniza. Un tetraheli pasó sobre nosotros con su rítmico traqueteo y el zumbido de las turbinas. El novato me imitó y buscó mis pensamientos en el cielo, como si pudiese descifrar en las alturas lo que pasaba allí abajo. Fumaba como un lagarto amaestrado. Un nuevo disparo lo hizo volverse. Los lamentos del niño en el alambre desaparecieron y Jacinto regresó a la partida de naipes.—Mejor —dije. Me sorprendí al escuchar mi propia voz, rota, estéril como la tierra que defendíamos. Carraspeé—. Mucho mejor.Él se volvió. La boca entreabierta, espantado, como si no pudiese aceptar aquellas palabras. Tal vez fue la manera en que lo dije. La tranquilidad de los supervivientes saca de quicio a idiotas y fanáticos. El novato era un idiota. De tener dos dedos de frente hubiese huido de la guerra. No lo hizo y ahora trataba de convertirse en lo segundo a toda prisa. Los fanáticos son impermeables, son tipos de principios, de convicciones. En la guerra no hay lugar para las dudas. El que duda se mata o se deja matar. Yo supe bien pronto de qué lado de la bayoneta quería estar.—Claro —bufó una media sonrisa y encogió los hombros—, ¿quién quiere traer niños a este mundo?

Cayó la tarde y no pasó nada. A lo lejos se escuchaban las baterías de artillería. El suelo retumbó un par de veces y nosotros nos reíamos con sorna porque a alguien le estaban zurrando de lo lindo. Sin embargo, las bromas se ahogaron con el presagio de que la batalla final se acercaba. Es algo que todos los animales saben: cuando llega el momento; ¿y qué éramos nosotros sino animales? Así que guardamos silencio porque las palabras se vuelven de esparto. Sólo se escuchaba a algún Comisario de propaganda que jaleaba: ¡matadlos! ¡matadlos a todos!, con los ojos iluminados por las explosiones. El incendio de la ciudad resplandecía en el horizonte. Luego supimos que esa noche los bombarderos lo habían soltado todo, que no dejaron más que un mar de escombros. Sin náufragos, sólo cascotes y pedazos de muertos.Así que esperamos.En la guerra, como en la vida, todo es esperar. Un aburrimiento que vuelve locos a los más pintados. Porque durante el tránsito que va del nacimiento a la muerte —desde que te enfundan en tu uniforme, te dan un nombre y un fusil, te destetan y violas a las mujeres del enemigo, atiendes en clase, en la última fila, y suplicas por un final rápido cuando a un amigo le vuelan los sesos—, uno espera y espera y los altavoces no callan un instante, ni siquiera cuando duermes, cuando intentas dormir. Mientras haces la instrucción y al graduarte, al salir de compras por Navidad, al ver pasar los desfiles militares o ejercicios acrobáticos en televisión… siempre resuenan de fondo las soflamas, las advertencias. Esperas y esperas, con el pensamiento muerto, hasta que, de repente, todo ocurre muy rápido. Como un gran final. La mayoría viven y mueren con una expresión pasmada, una sonrisa tonta.Es una broma sin gracia.Entonces comenzó todo.Las bengalas bailaron sobre la tierra de nadie, esa zona muerta que nos esforzamos en levantar entre ellos y nosotros, un laberinto de excusas y trampas mortales salpicado de cráteres. Un paisaje marciano, de otro planeta pero aquí, en lunes. Y el murmullo de mil gritos apareció en la distancia, abriendo el camino a la marea que se nos venía encima. Corrían y saltaban y nuestros morteros pellizcaban sus filas con estallidos sordos. Las ametralladoras tabletearon sobre nuestras cabezas. Yo me agarraba el casco y cerré los ojos y la boca para no tragar barro. El novato gritaba a mi lado. Ni siquiera él escuchaba su voz. Lo empujé y traté de apartarme de él, poner tierra de por medio, pero él se arrastró, buscando el cobijo de mi cuerpo.Los silbatos nos empujaron afuera, como un mecanismo irracional que habíamos aprendido en la escuela. Apuntar y disparar, apuntar y disparar. Estaban cerca y ya casi podías ver sus ojos. Sus cuerpecitos estallaban como globos de tripas y sangre bajo el fuego de las ametralladoras. Disparar, disparar. Pero no pudimos frenarlos. No esa noche. Y saltaron sobre nosotros como pequeños diablos. Los niños, los malditos niños.El primero se ensartó en mi bayoneta. Volteé el fusil sobre mi cabeza y di con él contra el suelo. Lo rajé de arriba abajo y no tuvo tiempo para llorar ni quejarse. Se quedó lívido en un instante. Vestía una camiseta de tirantes y un pantalón andrajoso. Era todo hueso y pellejo y me recordó a un perro que solía visitarnos en la trinchera y que decidimos matar porque no servía más que para traernos pulgas. Hay cosas que deben hacerse a conciencia, por el bien común, por conservar el estado de las cosas, las cosas que valen la pena. Es algo que hemos conseguido; luchamos y ganamos, por eso estoy aquí para contarlo.En adelante todo se volvió confuso, como cada vez que luchamos en las trincheras. Había disparos y gritos y explosiones. Se luchaba a cuchilladas, a zarpazos. Es algo que no se puede explicar con palabras ni con imágenes. Matar así, de esa forma, de cualquier forma. El mundo desaparece, se convierte en el ojo de una cerradura y uno se acuclilla y espía, con horror y morbo siniestro, lo que ocurre al otro lado. Y lo que ves… oh, eso debe ser la pesadilla de algún enfermo hijo de puta. Las cadenas de los blindados aplastaban en el fango todo lo que se les ponía por delante. Salpicones de líquido amniótico y humores viscosos que te dejaban ciego. Bebés entre nuestras botas, ahogándose en el mosto de sus propios cuerpos. Bombas mecánicas, gigantes de carne recosida con remaches y polillas voladoras. Y sus vocecitas de niña, lazos rosa, y la empalagosa cantinela en sus filas y los dientecitos pequeños y afilados como agujas, hechos para demoler la civilización, para comerse el presente, el futuro, nuestro futuro.Ah, los niños. El grueso de su ejército no tendría más de nueve o diez años. Algunos eran más mayores. Saltaban nuestras defensas y se lanzaban sobre ti dando tajos al vientre, a la entrepierna. Los machetes hacían su trabajo en las distancias cortas. Para eso se inventaron, para convertirnos en máquinas y fabricar carne picada que te salpicaba la cara. Y no podías detenerte, no había descanso ni pausa, ni hora del almuerzo ni nada, porque si lo hacías… pararse es la muerte, el final; no hay que parar, nunca. Los hombres de principios no se detienen, los hombres seguros de sí mismos. ¡Matadlos! ¡Matadlos a todos!, gritaban. Eran ellos o nosotros. Venían a destruir, a transformar, a castrarnos y vestir nuestro pellejo como amuleto. Porque eso hacían. ¿No lo sabías? Si te cogían con vida te cortaban los huevos. Eran ellos o nosotros.Sentí la primera cuchillada por la espalda y luego una segunda que, en realidad me rajó el culo de parte a parte. Caí como un muñeco de paja de esos que se queman en las fiestas del pueblo. El dolor no lo he olvidado, supongo que dejó ahí sembrado su recuerdo, en la cicatriz. Rodé sobre mí mismo para mirar a los ojos al que me había matado, por orgullo más que nada. Era un chico alto y atlético, de pelo largo y oscuro como su ropa. El cabrón tenía un cuchillo en cada mano y un cinto cruzado sobre el pecho del que colgaban unas cuantas bombas de mano y sueños de cristal.En momentos como éste me gustaría recurrir a todas esas memeces literarias que se utilizan en los discursos conmemorativos. Cuando uno se sube a la tribuna del senado y loa a sus antepasados, a los hombres y mujeres que construyeron nuestras instituciones, la familia, la patria, y después canta el himno y se lleva la mano o el muñón al pecho. Patrañas. Yo mojé los pantalones. Miré abajo y vi la sangre viscosa y el meado y me imaginé con el culo roto y la lengua azul asomando al tajo que aquel chiquillo me abriría en la garganta. La muerte nos devuelve a lo que somos.Una sombra apareció tras él y el rostro del chico se descompuso, se vino abajo como el queso tibio. Dio un paso a un lado con los ojos en blanco y cayó junto a mí. Yo todavía no sabía qué era lo que había pasado, así que me quedé allí, sentado sobre los filetes de mi culo y parpadeé, sorprendido o extasiado. El novato levantó sobre su cabeza la piedra con la que lo había golpeado y se abalanzó sobre él. Las balas silbaban por todas partes y el novato parecía otra cosa, un soldado de verdad. Había sufrido una metamorfosis y lanzó su rabia en forma de piedra sobre el niño que me había acuchillado. El cielo se prendió fuego y el novato levantó la piedra y la dejó caer una y otra vez y otra y otra más. Gritaba, creo que yo también lo hacía. Su silueta no era suya, era otra cosa, como la piedra, que me pareció una máquina de escribir, una de esas antiguallas, una Olivetti. Lo hizo hasta que el carro de acero saltó por los aires y él se quedó jadeando sobre las teclas, con la camisa y la corbata manchadas de sesos y hueso blanco, tan blanco. Era el cerebro de un niño, suave y puro.Nos miramos un instante. Él jadeaba. Yo también. La lucha continuaba y los niños no paraban de llegar. Los tetras disparaban cohetes sobre nuestras propias trincheras y un lanzallamas achicharró el puesto de mando y se interrumpió la emisión durante un rato. Muchos telespectadores se perdieron el final. Qué hedor la carne abrasada. Los altavoces berreaban: ¡Matadlos! ¡Matadlos a todos! Y eso hicimos, vaya sí lo hicimos. Durante todo el día y toda la noche. Salvamos el mundo. Es algo de lo que podemos sentirnos orgullosos. Y al novato no volví a verlo. Desapareció con su máquina de escribir o lo mataron. No lo recuerdo. Como otras tantas cosas que olvidé de la guerra. Hay que olvidar para salvar el mundo que nuestros padres construyeron, un mundo viejo al que traer niños nuevos.

Guillem López. 2014

Autor: Otto Dix

Autor: Otto Dix

Published on March 23, 2020 08:54

March 22, 2020

Barbacoa

Barbacoa pertenece a la esfera de influencia de Challenger, cuando todo lo que escribía se reducía a una escena en la que un grupo de personajes charlan en torno a una mesa. Hubo un tiempo, durante mi formación como escritor, en que trabajé bastante el texto teatral. La conversación puede llenarlo todo, no hace falta mucho más, está todo ahí. De alguna forma, el lector va saltando de un personaje a otro y, cuando llega el final, tiene las mismas certezas y dudas que todos ellos. ¿Qué ha ocurrido? Pero, ¿lo mata o no lo mata? Me gusta que esa sea la primera reacción a mi trabajo: la incertidumbre. Después de todo, la vida es una infructuosa búsqueda de certezas y escribir es plantear preguntas. No se puede conocer la verdad a través de la literatura. Como mucho, comprender la realidad de un personaje a través de sus ojos, suponer la del autor por sus palabras y convencerse de que se ha entendido algo. Eso es todo. Al final uno cae en la cuenta de que tiene tantas o más dudas que al principio, le han tomado el pelo y nadie le ha explicado nada. Como la vida misma. Ahí tiene la puerta. Gracias por su visita. Adiós.

BARBACOA