Guillem López's Blog, page 2

March 20, 2023

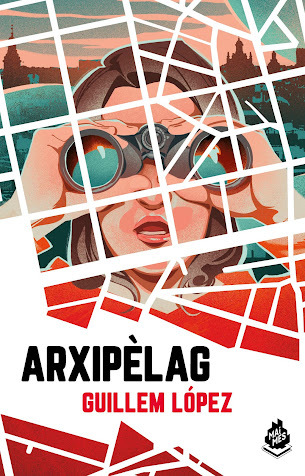

ARXIPÈLAG

"Un estrany i inexplicable fenomen sacseja València. Petits fragments de la ciutat desapareixen i són substituïts per miratges, visions d’una realitat quotidiana que no és la nostra. En ple estat d’emergència social, mentre corren rumors d’evacuació, tot segueix avant, com una màquina imparable, excepte la vida d’Alba, Lola i Pau, obsessionades amb aquestes illes com qui observa un il·lusionista amb la intenció de descobrir el truc, la realitat rere el vel de la ficció".

«Una metàfora sublim i dolorosa del que enfrontem cada dia, quan diem adeu als nostres per encabir-nos, una vegada més, a la roda afamada de la ciutat.»Isabel del Río

Podeu trobar-ne més informació al web de l'editorial Mai Més Llibres.

January 9, 2023

Arañas de Marte sale a la venta en Italia

Ragni di Martetraduzione a cura di Francesca Bianchi

Nel futuro prossimo di una Spagna quasi distrutta, il mondo di Arnau e Hanne si sgretola dopo la morte del figlio. Hanne cade in depressione e fa sempre più fatica a distinguere il reale da quello che il suo cervello inventa. López affronta la devastazione che comporta il concetto di morte, i traumi del passato e le loro conseguenze emotive. Ma è il cervello umano con la sua capacità di trasformare la realtà, o meglio di generare infinite realtà, a essere il vero protagonista, una dimensione in cui ricordi, sogni, percezioni, futuro e presente si mescolano risvegliando le paure più primitive e l’inquietudine tutta umana verso concetti come il nulla o il venir meno delle leggi della fisica del nostro universo.

L’Eco del Nulla

October 31, 2021

Entrevista en Las Provincias

September 22, 2020

Magnífica reseña de Arañas de Marte

Tres años después de su publicación, Arañas de Marte todavía deja su huella en muchos lectores y cosecha grandes reseñas como esta que os dejo a continuación en la web Life is a book:

"Muchas veces a lo largo de sus páginas he pensado: "Ostia, de aquí debería salir una película" o peor, "Este tío (al escritor me refiero), me está (d)escribiendo una peli de ciencia-ficción" con sus multiversos, tramas que van del pasado al futuro y a la zona que corre paralela a lo largo del presente, pasado y futuro,

¡Qué complicado lo hace! Pero... ¡Qué bien le sale! Y mirad que aún no estoy entrando en la trama, simplemente contando mis sensaciones de cuando empecé con la lectura. Avanzar a través de cada capítulo ha sido más y más sorprendente, no sabía donde aparecería ni a qué me iba a poder agarrar... porque es verdad que López nos deja unas miguitas de pan a veces, en forma de tatuajes o de escenas. He notado como ponía mi cerebro a prueba de locura y de poco han ayudado las películas que he estado viendo estos días (por ejemplo, "Estoy pensando en dejarlo", otra ida de olla bastante guapa) para complementar mi semana y reventar un poco mi psique".Muy agradecido por sus palabras.

Podéis leer la reseña completa AQUÍ.

September 11, 2020

Reseña de Arañas de Marte en Life is a book

"Muchas veces a lo largo de sus páginas he pensado: "Ostia, de aquí debería salir una película" o peor, "Este tío (al escritor me refiero), me está (d)escribiendo una peli de ciencia-ficción" con sus multiversos, tramas que van del pasado al futuro y a la zona que corre paralela a lo largo del presente, pasado y futuro,

¡Qué complicado lo hace! Pero... ¡Qué bien le sale! Y mirad que aún no estoy entrando en la trama, simplemente contando mis sensaciones de cuando empecé con la lectura. Avanzar a través de cada capítulo ha sido más y más sorprendente, no sabía donde aparecería ni a qué me iba a poder agarrar... porque es verdad que López nos deja unas miguitas de pan a veces, en forma de tatuajes o de escenas. He notado como ponía mi cerebro a prueba de locura y de poco han ayudado las películas que he estado viendo estos días (por ejemplo, "Estoy pensando en dejarlo", otra ida de olla bastante guapa) para complementar mi semana y reventar un poco mi psique."Lee la reseña completa AQUÍ

September 7, 2020

Artículo: La fábrica de sueños. Hiperrealidad y ficcionalización de lo real.

Artículo publicado en Jot Down el pasado mes de julio sobre la relación entre hiperrealidad, ficcionalización de la realidad y construcción de futuros probables.

"Parece que todos tenemos claro lo que es real y lo que no, pero la invasión de la ficción en el terreno de lo real es absoluta. Paso a paso, sin prisa pero sin pausa, la hiperrealidad digital le ha comido terreno a todo lo otro. Y nos encanta. Sabes que el filete no existe, que es una simulación, pero te lo comes, masticas y saboreas. Las hermanas Wachowsky definieron lo que se nos venía encima mucho antes de que supiéramos que vivimos sumergidos en la disonancia cognitiva. Una cosa es el mundo real y otra el relato que describe el mundo real y ese es nuestro plano habitado: el de lo que leemos, vemos, imaginamos y pensamos que es el mundo real. Porque, llegados a este punto, ya tenemos aceptado que lo que denominamos realidad no es más que un constructo colectivo sustentado sobre la ficción capitalista. Así que no hace falta preguntarse ¿qué es la realidad? Sino, ¿dónde está?"

Podéis leer el artículo completo en la web de JOT DOWN

May 14, 2020

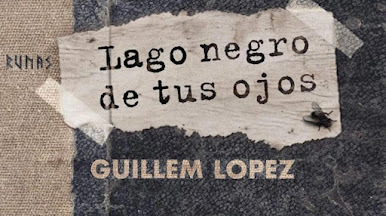

Lago negro de tus ojos en El País

Regreso al planeta Gigamesh pasando por YuggothLas medidas de desescalada permiten adquirir libros en las librerías favoritas, pero con muchas barreras.

Por Jacinto Antón

"Devoré el libro (son solo 134 páginas), satisfaciendo mi hambre de misterios y terrores lovecraftianos. Es una historia estupenda, con muchas influencias del solitario de Providence (los que susurran, el planeta Yuggoth —ya saben, pasado Neptuno, ojos sin párpados y bocas sin labios en la carne de la noche, protagonista en tratamiento psiquiátrico…), pero no solo, y con una estructura muy contemporánea."

Lee el artículo completo AQUÍ

April 10, 2020

La polilla en la casa del humo en Culturamas

"Si algo define a un buen escritor, a día de hoy, no es tanto que sepa escribir con corrección gramatical o contar una historia más o menos coherente y bien estructurada. Esas habilidades son necesarias, pero no destacables. Lo esencial es que un escritor construya un mundo único, un espacio literario original. Un universo propio que atrape al lector y que consiga crear la ilusión (la literatura es básicamente un juego de ilusiones) de que es real. Y no hablo solamente de la verosimilitud, sino de dotar al relato de tal fuerza que arrastre al lector hacia su epicentro. Esto lo consigue Guillem López en esta novela que ha reeditado Aristas Martínez con acierto."

Lee el resto de la reseña AQUÍ

April 5, 2020

El mundo exterior de Wes Craven

EL MUNDO EXTERIOR DE WES CRAVEN

La realidad ahí fuera.

“Señor y Señora América, os equivocáis. No soy el rey de los judíos ni el líder de una secta hippy. Soy aquello en lo que me habéis convertido. Y el diablo rabioso asesino maniaco leproso es un reflejo de vuestra sociedad”.Charles MansonTras el juicio por los asesinatos Tate-LaBianca.Abril. 1971.

En la primera escena tras los créditos de La última casa a la izquierda (Wes Craven. 1972) el Dr. John Collingwood lee el periódico en el salón. Cuando entra Estelle, su esposa, le pregunta: ¿qué novedades hay del mundo exterior? A lo que él responde: lo de siempre, asesinatos y caos. Me gusta como piensa este tipo. Llevamos treinta segundos de película y ya sabemos lo que hay ahí fuera. Lo que no sabemos, quizá Wes Craven tampoco, es que esas primeras líneas de su primera película condensan, básicamente, la cosmovisión de Craven y un tema recurrente de su obra.

Wes Craven provenía de una familia de mineros y canteros. Su padre murió en la fábrica. Nada apuntaba a que algún día llegaría a ser uno de los más reputados directores del cine de terror. En parte porque recibió estricta educación baptista que no le permitía ver otras películas que las de la factoría Disney. No fue al cine hasta la universidad. Un día, arriesgándose a la expulsión si era descubierto, escapó del Wheaton College y viajó al pueblo de al lado para asistir a un pase de Matar un ruiseñor. No es por ponerse romántico, pero ahí cambió algo. Había tonteado con una 8mm de un amigo de infancia; más adelante ayudó a sus alumnos con un proyecto de película que fue todo un éxito; ya está. Dejó su trabajo de profesor y se mudó a Nueva York para trabajar de mensajero para una productora. Puta locura. En cuanto le surgió la oportunidad rodó su primera película. Era un encargo, alguien en Boston quería un film de terror. ¿De terror? ¿Qué sabía él de terror? Lo único que sabía es que necesitaba el dinero. Le adelantaron noventa mil dólares. Escribió el guion en cuatro días y la tituló La última casa a la izquierda. Básicamente era una revisión de El manantial de la doncella (Ingmar Bergman. 1960), pero con mucha, muchísima violencia explícita.

La película se convirtió en un fenómeno. Los chicos de Boston, como llamaban a los productores de la cinta, les llamaron una par de semanas después: la cola para entrar al cine daba la vuelta a la manzana. Había gritos durante la proyección, indignación, peleas, incluso intentaron entrar en la sala de proyectores y destruir los rollos de película. Desde entonces, Wes Craven se convirtió en una referencia dentro del circuito del cine de horror. A pesar de ello, siempre intentó hacer otras cosas, salir del slasher, pero como él mismo reconoció: los productores solo le pagaban por sus películas de terror. Estuvo cerca de arruinarse en varias ocasiones. Quizá el motivo por el que su peculiar cine triunfaba lo dé él mismo en una entrevista para Fangoria’s Screamography. En un momento determinado habla del fundamentalismo religioso y la forma en que instaura en la gente una visión terrible del mundo exterior, una visión de la que nace el miedo, y el miedo engendra violencia. Hablaba a sabiendas. La religión, de alguna forma, había marcado su vida y obra. Quizá sin ser del todo consciente.

La realidad plantea una dicotomía convertida en tropo en el cine de Wes Craven: la delgada línea roja entre la paz y la locura, y la relación entre esos dos mundos. Está ahí, en esa frase al principio de su primera película. ¿Qué hay de nuevo en el mundo exterior? Asesinato y caos. Y nada más.

Viaje al otro lado

“Seguro que llegarás a alguna partesi caminas lo suficiente”. El gato de Cheshire Alicia en el país de las maravillas

Seamos sinceros. Si damos por hecho que existe un mundo exterior es porque existe un mundo interior. En La última casa a la izquierda, el mundo interior es el espacio seguro, la Arcadia feliz. Sin embargo, se presenta de una forma tan bucólica y extraña que nos recuerda a una ficción, un anuncio de detergente: todo resulta impostado, mecánico. El mundo civilizado, nuestro mundo, es una parodia, una coartada que nos hace sentir seguros en nuestras decisiones: elegiste bien, estás en el lado correcto de la vida. Por su parte, el de los criminales, parece mucho más auténtico. Es sucio, despiadado, incontrolable. Mientras que nuestra realidad es impostada, el caos y el azar dirigen la vida en el otro lado. Apenas una leve frontera separa ambos mundos. Sabemos en cuál queremos estar, pero no que exista de forma independiente. Es fácil pasar de un lado a otro sin pretenderlo. De hecho, la existencia de ambos espacios se superpone.

En la literatura y el cine fantástico todo se reduce a la existencia de otros mundos y la forma en que se representan. Podemos dar con mundos paralelos, en los que la alteridad existe independientemente de la nuestra y a los que se puede acceder por un portal especial (Alicia en el país de las maravillas, Las crónicas de Narnia, Coraline, El tren de la carne…). Y, por otra parte, existen las realidades superiores por las que descubrimos que nuestra supuesta realidad es solo una ficción (Matrix, Total recall, El show de Truman,…). En el cine de Craven, ambos mundos forman parte del mismo plano, cohabitan y se necesitan para existir. Pero ¿cuál de los dos es una ficción? ¿Cuál contiene al otro?

Ontología cristiana, lección primera.

“Y no nos dejes caer en la tentación.Mas libranos del mal. Amén”. Mateo 6,13

En Las colinas tienen ojos (Wes Craven. 1977), su segunda película, ese mensaje se lanza desde el primer instante. Ya durante los créditos vemos el perfil montañoso del horizonte: hay alguien o algo ahí fuera, justo ahí. El argumento es sencillo. Los Carter son una familia típica americana que deciden pasar unos días juntos y viajar de Ohio a California en caravana. Big Bob Carter es un policía retirado y quiere aprovechar su recién adquirido estatus de jubilado. Viajan con él: su esposa y madre, hijo, hijas, yerno y nieta. Planazo. Por si no nos había quedado claro en La última casa a la izquierda, el viejo que asiste en la única y última estación de servicio que encuentran les advierte: ahí fuera solo hay animales, animales. Y grita: ¡no abandonéis la carretera! Pero lo hacen, buscando una estúpida mina de plata se meten en una zona de pruebas nucleares y tienen un accidente. ¿Qué más puede salir mal? Todo. Todo va a salir mal.

Las adolescentes de La última casa a la izquierda solo querían comprar hierba, pasarlo bien; los Carter celebrar sus bodas de plata. Sin darse cuenta, habían pasado al otro lado. Ellas entraron en la casa equivocada, ellos en una área reservada a pruebas nucleares en la que habitaba una tribu de maniacos deformes. No está muy lejos. Justo aquí al lado. Al igual que en La matanza de Texas (Tob Hopper. 1974), el mal está muy cerca, solo tienes que caminar unos pasos en la dirección equivocada y alcanzarás el mundo real. Y tú, pobre de ti, que vienes de ese mundo-ficción, de esa parodia ilusoria de papel pintado y decoración navideña, no estás preparado para la verdad. Porque la verdad te va a masticar y escupir.

A la hora de escribir el guion de Las colinas tienen ojos, Wes Craven se inspiró en un supuesto caso verídico: el de Swaney Bean y su familia, que asaltaban viajeros entre Edimburgo y Glasgow allá a finales del S.XVI. Nadie encontró nunca un cuerpo porque Bean y su familia eran muy meticulosos con eso: se los comían. Finalmente, después de treinta años de desapariciones y cuando aquella ruta ya era fruto de todo tipo de leyendas y maldiciones, descubrieron la cueva en la que se ocultaba el clan:

“...quedaron tan atónitos ante lo que contemplaron que casi desearon que se los tragara la tierra. Piernas, brazos, muslos y pies de hombres, mujeres y niños colgaban en hileras como si fueran carne seca. Había un gran número de extremidades en escabeche y una gran cantidad de dinero, tanto monedas de oro como de plata, relojes, anillos, espadas, pistolas y muchísima ropa, tanto de lino como de lana, e infinidad de otras cosas que habían arrebatado a las personas asesinadas estaban amontonadas o colgadas en los laterales de la guarida”. (El libro negro del crimen. La Felguera. 2015)

Desde las colinas nos observan. ¿Quién se oculta? ¿Qué quiere? Ah, son ellos. Y ellos, mis queridos amigos, somos nosotros.

La familia.

“¿What’s new out there, honey?Murder, murder and mayhem”. Estelle y John Collingwood

A principios de 1967 Charles Manson llega a Berkeley, California. Tiene 32 años, una guitarra, un batiburrillo de hinduismo, cienciología y cristianismo en la cabeza, mucho encanto y ha pasado más de la mitad de su vida, en concreto 17 años, internado en diferentes instituciones penales. Desde niño, su madre ha venido abandonándolo de forma recurrente y, entre paliza y paliza de toda una colección de padrastros drogatas y borrachos, el chico se hizo todo un historial de robos, asaltos, agresión sexual y falsificación. Pero empieza “el verano del amor” y el pasado quedó atrás. Manson quiere ser músico folk. El ambiente es propicio. Florecen las comunas y los festivales hippies, se acerca el fin de una era y el renacer del mundo. En apenas seis meses, Manson reúne a su alrededor a una veintena de chicas y chicos, sobre todo chicas, que lo idolatran. No son fans de su música, digamos que ven en él la reencarnación de Jesucristo. Pocas bromas con eso. Toman un autobús escolar, lo pintan de flores y decoran con alfombras y se echan a la carretera. Van de aquí para allá —Venice, Malibú, San Francisco,…— y se hacen llamar: la familia Manson.

Esta no es una de esas fiestas en las que te pasas con el ácido y la cosa se te va de las manos. Es algo más complicado. Un año y medio después, Manson y su “familia” habían asesinado a nueve personas y tenían atemorizada a toda esa gente que cenaba precocinados frente a la televisión en su sofá de escay. Los detalles de sus crímenes horrorizaron a la sociedad del momento, no solo a la estadounidense, sino a todo el puto mundo. Básicamente por tres motivos: las asesinas eran adolescentes corrientes y molientes. Hippies, sí, pero en su mayor parte provenían de familias de clase media, gente “normal”, la misma gente que no daba crédito a lo que les contaban en prime time. Por otra parte, el crimen en sí. En especial el asesinato de cinco personas en casa de la actriz Sharon Tate, que en aquel momento estaba embarazada de ocho meses, con un ensañamiento incomprensible. Voytek Frykowsky, una de las víctimas, recibió dos disparos, fue golpeado trece veces en la cabeza con un objeto contundente y su cuerpo tenía un total de cincuenta y dos heridas de arma blanca. Sharon Tate, dieciséis. Probad a dar cincuenta y dos golpes de puño en la mesa. Son muchas cuchilladas. Y durante un tiempo, demasiado tiempo, lo más perturbador fue que no había manera de encontrar un móvil, todo parecía casual -en cierta manera lo fue-, pura destrucción natural -joder, vaya si lo fue-. Asesinato y caos, que diría Craven en su película solo unos meses después de que el juicio a la familia Manson concluyese, cuando todavía llenaba portadas y ya se veía venir que la estela de Charlie, convertida en mito, perduraría durante décadas. La última casa a la izquierda tuvo el don de la ubicuidad como lo tuvo Scream tras la masacre de Columbine. Ambas compartieron algo más que un buen timing comercial.

¿Por qué nos hacéis esto?

“-What are we talking about?-Murder. The murder of innocence”.Wes CravenWes Craven Last Nightmare

Quizá de forma inconsciente, casi imperceptible, pero durante la tortura y vejaciones a las que son sometidas las dos adolescentes en La última casa a la izquierda, el espectador grita en su cabeza: ¿por qué? Es probable que los mismos delincuentes lo piensen justo antes de culminar el asesinato de Mari Collingwood después de violarla. En Las colinas tienen ojos, la pregunta es explícita y Brenda Carter lo grita a los que, en medio de la noche, asaltan la caravana familiar, asesinan a su madre y su hermana y secuestran al bebé: ¿por qué nos hacéis esto? Cuando Jay Sebring descubrió a Tex Watson y Patricia Krenwinkel vestidos de negro dentro de la casa de los Polanski, les preguntó: ¿qué queréis? Pero no hay respuesta a esa pregunta. Al igual que Sadie Mae Glutz no atendió a los ruegos de Sharon Tate para que le dejase tener a su bebé, Sadie, la compañera de Krug en la película de Craven, no puede dejar de reir mientras torturan a Mari Collingwood. Es el caos y ante el caos no hay respuesta posible porque estás solo.

Atención a eso porque la soledad, en Wes Craven, no es un estado físico, sino una impostura religiosa. Hay cierta apostasía en ello. Los Carter, antes de separarse y buscar ayuda para salir del desierto y regresar al mundo, la realidad exterior, unen las manos y rezan para que todo salga bien. Pero el espectador sabe que no es así, que su dios no puede salvarlos. Estáis solos, dice, y lo confirma un rato después Brenda Carter, quizá empujada por las preguntas sin respuesta que ella misma lanzó a la noche: estamos solos. Nadie vendrá a ayudarnos. Solos. Tan solos como los adolescentes perseguidos por Freddy en sus sueños. Solos. Como la protagonista de Scream, traicionada por los adultos e incluso por sus amigos. Solos como el doctor Alec Holland convertido en monstruo en los pantanos. Y Craven pensaba que no sabía de terror. ¿Quieres salvarte?, nos dice, demasiado tarde. No hay salvación.

Personalmente, imagino a Wes Craven, en algún momento de su vida, quizá durante la adolescencia o al llegar a la universidad, quizá en la oscuridad de una sala de cine, alcanzando esa pequeña epifanía, ese tobogán para apóstatas directo al abismo. A pesar de la férrea educación religiosa, Craven supo que estaba solo, que todos lo estamos, no sólo en el mundo, sino frente al mundo y, en especial, frente a la muerte. Hay algo de la separatidad de Erich Fromm, fuente de toda angustia existencial, en el cine de Wes Craven, pero de una forma multidimensional, global. Para Craven, solo somos espectadores en la oscuridad, aterrorizados por las imágenes, pero incapaces de cerrar los ojos.

Tal y como lo explica el teórico David Peak en su libro The spectacle of the void (Schism Press. 2014), las películas tienen ese extraño efecto. Un retorno constante de culpa al convertirnos en testigos impotentes de algo que está mal y, al tiempo, en cómplices por esa misma imposibilidad de apartar la mirada siquiera. En ese flujo entre los sucesos y el espectador que somos, se sostiene la realidad del horror, porque lo presenciado no se sostiene sobre el mundo empírico, sino sobre la deconstrucción de los elementos del orden. En ese viaje, somos tripulantes y Wes Craven pilota, con sus miedos y sus fobias y su niño interior al que no le permitían ver películas porque Satán iba a follarse su alma.

Así que Craven renuncia a Dios. Es un hombre que ha perdido la fe. Se declara libre, apóstata y director de cine. Y sin embargo, su educación sigue ahí. Todo se reduce a un gran juicio en el que el veredicto está bastante claro. Hay que preguntarse: ¿para qué están los Carter en medio del desierto? Venga, piénsalo. Para ser castigados. Porque, después de todo, merecen ser castigados. Como los Collingwood, cuya hija es torturada y asesinada. Es el mundo real el que arrolla su oasis de cartón piedra. El mundo que ellos mismos crearon al darle la espalda y al que asisten como espectadores horrorizados. Culpables. Como afirma el filósofo Michel Onfray, llevará generaciones deshacernos de la moral y la cosmovisión cristiana. A día de hoy está aquí, en nosotros mismos. Amigos, Craven sufrió en sus carnes veinte años de educación baptista y nosotros dos mil años de civilización cristiana. Eso deja una huella imborrable, un estigma, mejor dicho. En Wes Craven, que muestra, y en nosotros mismos, que presenciamos. Y esa cicatriz que pasa de una generación a otra se llama: culpa.

Piggy, piggy.

“And no, I’m not ashamed.But the guilt will kill youif she don’t first”.Amy WinehouseJust friends

Al poco de los asesinatos en casa de Sharon Tate y de encontrarse los cuerpos del matrimonio LaBianca, sin nada más que conjeturas y especulaciones, la prensa comenzó a culpar a las propias víctimas de lo ocurrido. Consumían y traficaban con drogas; se relacionaban con la mafia; orgias y rituales satánicos; llevaban una vida despreocupada y amoral;… De alguna forma, se estaba justificando el castigo porque, a esas alturas, y a estas, el crimen es un castigo, algo que ocurre por un motivo: porque te lo mereces.¿Para qué crear monstruos si no es para justificar la culpa? Alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que representar el papel de verdugo. Alguien que entre en tu casa con un hacha y destroce a tus niños frente a ti mientras gritas: ¿por qué? ¿Por qué? Porque te lo mereces. Vamos, no lo niegues. Así es mucho más sencillo. La culpa es una coartada excelente frente a las azarosas desdichas cotidianas. Ponemos en otros la responsabilidad de ejecutar el caos mientras nosotros nos despertamos cada mañana con la idea de que el orden rige nuestra breve existencia. Mentira cochina, mentira piadosa. Tú lo sabes, yo lo sé: la realidad es caótica, azarosa y frágil; pero es imposible asumir eso sin caer en la locura.

Llegados a este punto, la utilidad del monstruo, del pervertido y el psicópata es doble. Alguien debe pagar cuando la realidad arrase nuestra ficción cotidiana, la calma chicha de esta aburrida competición de sonrisas. El canal para la rabia y la venganza. El Dr. John Collingwood y Estelle Collingwood preparan un pastel de cumpleaños mientras tres maniacos violan y mutilan a su hija. Su felicidad es tan paródica que incluso ofende. Y luego, cuando descubren a los asesinos, planean la venganza. Sin remordimientos, sin vacilación alguna. El feliz matrimonio ha cambiado. Ya solo quieren sangre. El círculo se cierra. Los salvajes deben morir, deben morir de la forma más horrible. Nosotros, como espectadores horrorizados, también queremos que mueran. Sentimos el júbilo cuando el Dr. Collingwood aparece con la sierra mecánica. Somos testigos hipócritas que agitan los billetes en alto mientras ellos se acuchillan en un foso. Celebramos la matanza porque la deseamos. Y es que, matar al monstruo es la sublimación de la impotencia que nos produce asomarnos al abismo de la existencia. Descubrir la oscuridad de nuestros deseos resulta estremecedor. Casi puedes sentir el vértigo mientras el motor de la sierra mecánica acelera. Te retuerces en el asiento porque en tu interior lucha el deseo de muerte y venganza y también la angustia consciente frente al caos. Krug intenta ponerse a cubierto. Está acorralado y grita, grita como un cerdo. Sí. Por fin. Muera la muerte.

El salón de casa se convierte en un matadero, pero también en un altar sacramental. Pondrán la masacre a los pies de su hija muerta. No importa lo que les pase, porque llegados a este punto, ya no reconocemos a los salvajes como personas. Probablemente, tampoco a los Collingwood. Cuando la policía entra, lo llama por su nombre. Pero el doctor no responde, porque ya no es él.

Salvajes

“El jinete nocturno. Acuérdate de élcuando mires al cielo estrellado”.The Toecutter

El mito del hombre salvaje es una creación europea. Vive ajeno a la civilización y sus normas, es, en gran medida la representación de una amenaza al orden establecido. Es amoral, terreno, insaciable, sexual, poseedor de secretos y del poder natural… el hombre salvaje es todo lo que nosotros no somos o lo que no podemos permitirnos. Resulta que la civilización se define con una negación. Como grupo homogéneo necesitamos al otro. Su existencia reafirma el statu quo de la nuestra. Pero no existe esa homogeneidad, es una mentira. Simplemente los otros, ellos, somos nosotros frente a un espejo. El espejo oblongo de la moral.

No hay tanta diferencia entre los salvajes y los civilizados. De hecho son extremos de la misma dimensión humana. Los unos son una parodia, los otros una anormalidad que justifica la primera. En Carver actúan como expresión del salvaje Russoniano. Podría ser bueno, pero nuestra existencia lo convierte en malvado, le da un propósito y un lugar en el cosmos cristiano. De la misma forma que el Dr.Holland se transforma en monstruo debido a la maldad de los hombres (Swamp Thing. Wes Craven. 1981). Manson, los criminales de La última casa a la izquierda o la familia de caníbales mutantes no son más que una consecuencia de nuestros actos y la civilización una ficción generada para apaciguar el miedo al mundo exterior. Freddy Krueger (Nightmare at Elm St. Wes Craven. 1984) es producto de la maldad del mundo, pero asesina a los hijos de aquellos que se tomaron la justicia por su mano. Y lo hace en sus sueños, el único santuario en el que estaban seguros del mundo exterior. Una vez más, señor Craven: merecéis el castigo porque sois culpables y donde las dan, las toman. Ah, renegar de Dios y sentirse culpable por ello, desear no solo el juicio, sino el castigo. Wes Craven explica en varias entrevistas de lo perturbador que le pareció el trato que recibió el clan de Swayne Bean: hombres, mujeres y niños fueron torturados, mutilados y quemados en la hoguera sin juicio previo. Víctimas convertidas en verdugos. Matar y morir. En Las colinas tienen ojos, Doug Wood, el yerno de Big Bob Carter, asesina a Marte sin piedad. Lo apuñala una y otra vez y, al hacerlo, al acabar con el salvaje, hijo vergonzante del mundo moderno del que él mismo proviene, se convierte en salvaje. Como el mismo Craven afirma (1999. Randy Lofficier): no deja de ser paradójico y terrorífico el proceso por el cual la civilización acaba siendo más salvaje que aquellos a los que acusa de serlo. Culpables, todos culpables.

Quiero pensar que Wes Craven era consciente de esas contradicciones. Que, de alguna forma, no hacía más que plasmar la lucha que padecía él mismo. Renunciar a Dios, aceptar la soledad, sufrir la culpa, desear el castigo, cargar con la rabia, el horror ante el abismo de la muerte y la soledad de la existencia. Quiero pensar que así era, que veía el mundo como un lugar gobernado por el caos, que todo nuestro esfuerzo en pos del orden es vano y que esa lucha produce frustración, rabia y violencia que nos convierte en aquello que detestamos y odiamos: nosotros mismos.

En la escena final de Las colinas tienen ojos, Brenda toma de la mano a Ruby, la salvaje buena. Puede parecerlo, pero no es un final feliz. Al contrario. Resulta desolador porque lo que podría ser una reconciliación, es en realidad aceptación y derrota: somos lo mismo y estamos solos en la ficción de la existencia. Ruby, que se alimentó con carne humana, incestuosa, sucia, que se vestía con pieles y amuletos, vivía en una cueva la parodia del mundo escenario en el que Brenda representaba una vida “normal”. Ficción y farsa. Incapaces de aceptar la realidad, es mejor disfrutar la charada de rosa, gris y azul eléctrico. Es el filete que disfruta Cifra en Matrix. Bienvenida, Rudy. Viajemos a California en busca de la playa, el paseo de las estrellas, Malibú y hamburguesas con queso. Oídos sordos a los gritos en las cámaras de tortura del mercado financiero y la sociedad contemporánea. Todo está bien ahora. El caos entre rejas. Cámara de gas. Carretera cortada. Mayhem and murder out there, honey. Nada malo puede pasarnos ya.

Guillem López. 2019Artículo original publicado en Apuntes de Cine: Terror. Antipersona. 2019.

Puedes conseguir un ejemplar de Apuntes de Cine aquí:

ANTIPERSONA

April 2, 2020

Médicos

MÉDICOS

Lo había prometido, pero nadie cumple las promesas. Pasa con la Nochevieja, los enamorados, lo que su padre murmura al salir a dar una vuelta o cuando solo queda un trozo de tarta en la nevera. Rubén sabe que ni siquiera ha sido una auténtica promesa. Su madre la consiguió mediante la extorsión y la violencia. Le retorció la oreja hasta que lo prometió: no volveré a jugar a los médicos. Se puso como una histérica cuando los pilló con los pantalones bajados. Esa noche, Rubén soñó con ella, desnuda, y que sus ojos eran un pozo sin fondo. Despertó con la pilila dura y pegajosa.El manicomio está abandonado desde los ochenta. Hace tiempo que las barandas de los balcones y los marcos de las ventanas han sido saqueados. Rubén y los otros se cuelan bajo la valla. Recorren el jardín como lo harían exploradores eufóricos ante la proximidad del tesoro. El sol de primavera ametralla las palmeras desahuciadas. La piscina está vacía. Un mejunje de hojas muertas y agua negra se acumula en la parte más honda. Ana da una patada a un guijarro y observa el chapoteo en el caldo podrido.—¡Vamos! —exclama Rubén, subido en lo alto de un montón de escombros—. Ya casi estamos.Luis, siempre entre ambos, mira a uno y otro y salta tras Rubén. Los dos chicos desaparecen por un muro medio derrumbado, una entrada secundaria a las ventanas y puertas tapiadas que han abierto vándalos y adictos. Con ellos se esfuman sus voces y Ana se queda sola. Unos pájaros pelean en la copa fibrosa de un abedul.—¡Vamos! —reaparece Rubén. Ella da un respingo y corre hacia allí.Dentro está oscuro. Hiede a ceniza y meado. Sus ojos se acostumbran pronto a la penumbra. Ladrillos y vidrios crujen con cada paso. Los muros desconchados y heridos están cubiertos de pintadas, cicatrices de fogatas y arañazos. También hay bidones de metal, una mesa rota y un colchón manchado en el que duermen harapos resecos. Rubén se adelanta con seguridad hasta las escaleras, se detiene en el segundo escalón y los invita a seguirlo sin palabras.Tantean con los pies en la oscuridad. Luis da un gritito cuando una tela de araña se engancha en su pelo y los otros dos corren hasta abajo y después ríen juntos. Luis bufa. Todos respiran muy rápido, por la boca. Hay complicidad en las miradas. La claridad sucia ilumina una puerta. Las risas se ahogan de repente.—Es ahí —anuncia Rubén.La habitación al otro lado es un octógono alicatado de suelo a techo. Hay armarios metálicos desvencijados, estantes y un botiquín con una cruz rosa. En el centro, una camilla a cuyos desgarros asoma el relleno. La luz de la claraboya se refleja en los azulejos. Todo tiene un aspecto níveo aunque plomizo. Rubén rodea la camilla, deja la mochila en el suelo y se vuelve hacia Ana. Suspira y da un par de palmaditas en el asiento.Ana y Luis obedecen. Él escudriña los rincones, con ese habitual gesto distraído y curioso al tiempo. Ella es más decidida. Se sienta con un saltito en el borde y mira a Rubén sin pestañear, como si lo desafiase.—Tienes que abrirte la camisa —dice él.Ella hinca la barbilla en el pecho y se despasa los botones uno a uno.—Será mejor si te la quitas —añade.Ana obedece. Dobla la camisa y mira alrededor en busca de un lugar en que dejarla. Luis, que ha olvidado los armarios vacíos y las botellas rotas en las esquinas, la coge, sopla el polvo sobre un banco y la deja con delicadeza. Después regresa a la camilla. Ambos chicos se quedan mirando el vientre y el pecho de Ana. Tiene la piel pálida y un lunar pequeño en la cadera izquierda. Su madre le ha comprado un sujetador azul con unos osos de peluche disfrazados de policía. Tiene los pechos pequeños y redondos y Rubén se pregunta de qué color serán sus pezones. Como si leyese su mente ella dice:—¿Quieres verlas?Él se estremece y deja de respirar. Luis da un paso al frente. El polvo crepita al acercarse. Ana se vuelve hacia él. El chico levanta una mano y apenas acaricia su costado. La piel de ella se pone en guardia. Sonríe.—Tienes que tumbarte —dice Rubén.La chica mira atrás, se recoge el pelo y obedece. Rubén la toma por los pies y ajusta unas bridas de cuero en torno a los tobillos. Luis observa todo con la lengua asomada a los dientes.—Tenemos que atarte fuerte —anuncia Rubén al tiempo que cierra las correas.Ella suspira y le deja hacer. Después la cogen de las manos y hacen lo propio en sus muñecas. Los brazos quedan desplegados a los lados y arriba, en aspa. Rubén da un paso atrás y la contempla. Ella ladea el rostro. No pestañea al sentir que él la acaricia sin tocarla.—¿Qué es lo que me pasa, doctor? —dice.—Estás muy enferma —responde Rubén.—¿Qué hacemos, doctor? —interviene Luis.Rubén se agacha y abre la mochila. El sonido seco y brutal de la cremallera es premonitorio. Ambos miran los cuchillos y demás artilugios.—Habrá que operar —anuncia.Luis la acaricia en la rodilla y ella se vuelve hacia él. El chico abre mucho los ojos. El sudor perla su frente, también el cuello. Después sube la mano hasta el muslo. Sus dedos apenas tocan la carne de ella. Rubén se limpia las manos con una toallita húmeda y le tiende otra a Luis. Después se calza una mascarilla que ha cogido del taller de su padre y que le cae un poco grande.—¿Es necesario, doctor? —pregunta ella.Rubén no responde. Asiente y pone ambas manos en el abdomen de Ana. El vértigo lo arrastra a una caída sin fin hacia la cicatriz en las nubes que es su ombligo y, al otro lado, ¿qué hay al otro lado? Si pudiese entrar allí dentro, sumergirse en la oscuridad de aquel embudo de piel y carne. Aunque eso es imposible. El índice de Rubén da la vuelta un par de veces y después asciende hasta topar con el sujetador. Luis mira todo en un falso silencio contenido.—Voy a ponerte una inyección —dice él—. Es anestesia. Para el dolor.Levanta una jeringa en lo alto y unas gotitas transparentes se deslizan por la aguja. Después la clava en el brazo de ella.—¡Au!—No te quejes, sólo es un pinchazo —Rubén se concentra y baja el émbolo. El líquido se desliza dentro de Ana.—¡Au! —gime—. ¡Quema!—No te quejes —Tras la máscara la voz de Rubén no es la suya, es otra, la del médico—. Ya no eres una niña.Ana se retuerce en la camilla. Su vientre se contrae. Intenta juntar las rodillas pero no puede. Luis no despega la vista de sus muslos.—Luis, ponte ahí detrás —ordena Rubén y señala la cabecera de la camilla. Se agacha y saca un trapo—. Toma esto. Pónselo en la boca y que lo muerda. Tienes que morder muy fuerte y no moverte. ¿Lo entiendes? —Ella asiente, abre la boca y muerde—. Cógelo con las dos manos, Luis. Sí. Muy bien.Rubén coge un rotulador y dibuja una línea de puntos que va desde el esternón hasta el pantaloncito corto. Sus ojos se detienen en el botón dorado. Lo pellizca con el pulgar y el índice y se desabrocha de forma un tanto casual. Lo abre con delicadeza y vergüenza. Hay un vello rubio y casi invisible sobre la goma de las bragas. Dibuja la línea desde él. Apoya ambos brazos en la camilla y contempla su obra de forma metódica.—Ahora vamos a operar —dice.Toma un cuchillo mediano porque sabe que es el más afilado. Su madre lo usa para abrir el pescado. Apoya el filo en el primer punto de su línea y apenas hace un poco de fuerza una gota roja y densa recorre el vientre de Ana. Es una perpendicular perfecta con la línea punteada. La carne está más dura de lo que esperaba así que lo clava hasta el fondo y luego lo saca y repite una y otra vez, rápido, como si fuese una sierra.—¡No te muevas! ¡Aguántala! —Exclama. Las juntas y los tornillos de la camilla crujen y chirrían con las sacudidas—. ¡Aguántala fuerte!Toma distancia y observa lo que ha hecho. Se ha torcido. El ombligo ha quedado a un lado. Intenta corregirlo con un par de tajos rápidos, pero el corte parece una Y invertida.—¡Ah! ¡Salpica! —exclama Luis, oculto tras la cabeza de Ana, colgado de la mordaza en la boca de ella.—¡Cuidado!—¡Me estás salpicando!Rápidamente, Rubén cambia de cuchillo. Toma uno grande y ancho. Lo introduce en el corte bajo el ombligo y da tajos vientre arriba. Al acabar, lo lanza a un lado y se limpia el sudor de la frente con la manga. Observa la herida. Coge ambos labios sanguinolentos, introduce los dedos y los abre. Suena viscoso, a ostra de gelatina que convulsiona.—Ya está —Respira con el estómago, a sorbos—. Mira cuántas cosas.Luis sale de su escondite y se inclina sobre la cabecera de la camilla.—¿Qué es eso? —pregunta excitado—. ¿Qué es eso?—Eso es… Espera, voy a sacarlo —rebusca en la mochilla y regresa con una cuchara sopera y unas pinzas de cocina—. Ven, ayúdame. Sujeta aquí.Luis mantiene abierta la herida. Es un charco rojo al que asoman cabezas calvas.—Ya lo tengo —dice Rubén. Hay burbujas entre sus dedos—. Lo tengo. Toma, estira.Luis lo intenta.—Se resbala —gimotea.—¡Estira! ¡Con fuerza!—Ya lo tengo.—Sácalo. Sácalo todo.Luis obedece pero es inútil. Su captura se le descompone en las manos y cae al suelo en un chapoteo.—¡Buf! —exclama—. ¡Qué peste!—¡Cuidado! ¡Me has manchado las zapatillas!—¿Y qué quieres que haga? —Luis siente el vómito trepar la garganta y la boca se le inunda de saliva—. Se resbala…—Idiota. Concéntrate. Ya casi lo tenemos. Aguanta aquí, voy a meter la mano.Los pies de Luis patinan e hinca los codos en la camilla. Se recupera y abre la carne tanto como puede mientras Rubén busca en la cavidad con ambas manos.—Está más arriba —farfulla con esfuerzo.—Qué asco…—Ya casi lo toco —anuncia Rubén, con el brazo desaparecido hasta el codo—. Creo que lo tengo. Oh, no. No está latiendo… ¡El corazón se le ha parado!Luis se envara, consternado.—¿Qué hacemos, doctor? —lo interroga.Rubén saca el brazo, goteante y viscoso. Acerca la oreja a la boca azulada de Ana.—¡La estamos perdiendo! —exclama.—¿Qué hacemos? —insiste Luis.—Una inyección de adrenalina, ¡rápido!Luis corre alrededor de la camilla y busca en la mochila.—¡Rápido! —exclama Rubén. A lo que Luis vuelca el contenido de la mochila en el suelo. Encuentra la misma jeringuilla que antes y la levanta en lo alto.—¡Espera! —lo detiene Rubén—. Tiene que ser aquí. Justo en el centro del pecho.Da un tirón al sujetador y deja los pechos al descubierto. Los pezones son pequeños y de color rosado, casi el mismo que la carne de alrededor. Ambos chicos se quedan quietos, mirando los pechos de Ana hasta que Rubén lo apremia con un gesto y Luis clava la jeringa bajo la clavícula izquierda.—Ya se la he puesto —tartamudea un susurro.Rubén coloca los dedos bajo la mandíbula de ella. La cabeza cae de lado.—¡Otra! —ordena—. ¡Ponle otra!—¡No tenemos más!Rubén se desinfla y da un paso atrás.—La hemos perdido… —masculla.Ambos miran al suelo. El polvo ha formado un fango granate salpicado de coágulos negros y vísceras moradas y azules. Es un cuadro moderno, de esos que salen por la tele, un salpicón artístico cuyas líneas se prolongan más allá de esa habitación octogonal de paredes alicatadas hasta el techo. Se deshace de la mascarilla. A veces siente que puede pensar tantas cosas a la vez que no tiene tiempo para todo. Y mientras piensa en lo que podría hacer y no hizo, más pensamientos evanescentes van y vienen en su cabeza. Ideas geniales a la fuga. Compadecerse es un placebo.Gelatina de fresa.Pronto pasará el verano y tendrá que volver al colegio.Mermelada de frutas del bosque.Y aguantar a todos esos retrasados y sus tonterías. Si pudiese tan sólo quedarse en casa, todo el día con su padre, juntos, en casa.Remolacha en conserva. Sandía con pepitas.Jugar a médicos y bañarse juntos en la playa.Morcilla encebollada.Piensa tantas cosas, tantas, que siente que algo se le escapa. Las voces en su cabeza no dejan de gritar. La presión en los pantalones aumenta y su polla presiona la bragueta. Con las manos sucias no puede hacer nada por evitarlo excepto suspirar. El buen humor se le esfuma con la erección.—Mi madre me matará —musita con fastidio—. No tenía que haber traído las zapatillas nuevas.

Guillem López. 2014

Photo by Obsidian Urbex

Photo by Obsidian UrbexGuillem López's Blog

- Guillem López's profile

- 204 followers