Lutfi Retno Wahyudyanti's Blog, page 7

January 12, 2014

Membayar Cicilan Hidup Sekarang

Seorang kenalan lama, sebut saja Bagas, datang ke kantor. Karena sudah tidak bertemu sekitar empat atau lima tahun, kami ngobrol panjang lebar. Tiba-tiba saya teringat, terakhir bertemu, Bagas sedang menyelesaikan skripsi. Setahu saya, skripsi tersebut dulu tertunda sekitar dua tahunan. Saya kemudian bertanya apakah ia jadi menyelesaikan kuliah atau tidak.

Bagas menjawab bahwa skripsinya terhenti di tengah jalan. Berhubung ia sudah terlalu lama tidak lulus, ia mendaftar lagi sebagai mahasiswa baru untuk menyelesaikan studinya. Kuliah yang hanya tinggal skripsi tadi ia abaikan. Ia memilih untuk mencari pekerjaan dahulu. Ia baru akan menyelesaikan studinya jika mendapatkan tawaran pekerjaan yang membutuhkan gelar.

Saya bertanya, kenapa ia tidak menyelesaikan kuliahnya dahulu? Pekerjaan-pekerjaan yang ia inginkan, adalah pekerjaan formal yang biasanya mensyaratkan pendidikan minimal S1. Bagas berkata, ia malas mengeluarkan uang dan waktu untuk mengerjakan hal yang belum pasti terpakai (baca: dapat duit). Saya kemudian teringat, ada banyak orang yang baru mau bersusah payah mengerjakan sesuatu saat mendapat imbalan yang jelas.

Hal yang aneh. Bukannya hidup itu seperti menabung? Kita melakukan sesuatu sedikit demi sedikit dan baru kelihatan hasilnya setelah hal tadi rutin dilakukan selama bertahun-tahun. Hidup itu tidak seperti membeli barang secara kredit. Dimana kita mendapat mobil di muka dan baru membayar cicilannya nanti.

Sayangnya, tidak hanya Bagas yang menunda menabung hidupnya. Banyak orang di sekeliling saya enggan melakukan sesuatu saat tidak mendapat bayaran langsung. Kebanyakan orang cenderung menghitung berapa bayaran tunai yang akan mereka peroleh saat melakukan sesuatu. Jangankan orang lain, saya yang secara sadar tahu bahwa apa yang kita lakukan saat ini akan dibayar kelak saja masih suka menunda banyak hal.

Salah satu contoh sederhana, mengelola blog. Sejak dahulu, saya tahu kalau blog bisa menjadi portofolio. Yang nanti akan mengundang orang untuk menggunakan keahlian saya. Tapi hal tersebut menuntut blog yang diurus secara teratur. Sayangnya, sejak tahun 2008, blog ini lebih banyak terbengkalai. Niat untuk memposting minimal satu bulan pun sering terlewat. Padahal, untuk menulis sekitar 300 sampai 600 kata saya hanya butuh waktu satu jam. Terlalu sibuk? Sepertinya tidak.

Baru akhir-akhir ini saya mulai rajin posting karena membuat target 110 postingan sepanjang 2014. Awalnya, hal tersebut terasa sangat berat. Ada saja alasan untuk tidak menulis. Sulit ternyata melawan rasa malas. Dasar manusia!

January 5, 2014

Para Penjual Surga

Minggu lalu, linimassa di twitter saya penuh dengan cemooh terhadap sedekah berbayar. Banyak pemilik akun twitter mengutuk Ahmad Ghazali yang menjual doa. Ceritanya begini, orang ini pergi ke Mekah. Dan dia meminta imbalan minimal seratus ribu untuk tiap doa yang ia bacakan di sana. Ramailah akun-akun twitter lain menghujat orang ini. Intinya, siapa sih orang berani-beraninya memperdagangkan doa. Memangnya ada garansi kalau didoakan Ahmad Ghazali, pasti terkabul?

Saya heran, kenapa orang-orang kemudian heboh. Bukankah tiap hari di mana-mana ada penjual surga? Bisa jadi para pencela Ahmad Ghazali juga pernah membeli surga dalam bentuk lain. Bukankah sering ditemui orang-orang yang berdiri di samping mesin ATM sambil meminta sumbangan untuk anak yatim. Atau banner-banner pembangunan masjid dengan iming-iming penyumbang mendapat kapling di surga.

Di Indonesia, saya sering melihat orang berlomba-lomba saat membangun masjid. Yang pernah saya lihat, lomba ini terlihat jelas di Kalimantan Selatan, Dieng, dan Madura. Di Banjarmasin hampir sepertinya tiap ruas jalan ada masjid besar. Sedangkan di Madura, di tengah-tengah perkampungan miskin tidak jarang masjid megah. Dieng juga tidak jauh beda. Ada masjid-masjid dengan biaya pembangunan milyaran yang letaknya terlalu berdekatan. Kenapa tidak cukup membangun satu mesjid saja dan sisa uangnya bisa dipakai untuk hal lain? Seperti memberi pekerjaan ke tetangga yang tidak mampu. Menyekolahkan anak yatim. Atau mendidik banyak orang yang masih bodoh?

Jualan surga yang sering saya temui adalah para jemaah haji. Beberapa waktu yang lalu, saya membaca ada 2,2 juta calon jemaah haji menunggu antrian berangkat ke Mekah. Karena adanya pembatasan kuota, mereka harus menunggu bertahun-tahun untuk berangkat. Untuk mendapat kursi, seorang calon haji harus membayar antara 20 sampai 25 juta rupiah. Uang tadi dibayarkan melalui bank yang biasanya memberi bunga tiap seseorang menyimpan uang. Adakah yang tahu, bunga tersebut mengalir ke mana? Setahu saya, alasan utama seseorang naik haji karena percaya ia akan masuk surga jika sudah melaksanakannya.

Hal yang agak ironis karena kebanyakan orang yang saya kenal sudah memiliki predikat haji atau sudah membeli kursi untuk naik haji, kelakuan sehari-harinya tidak mencerminkan perilaku islami. Kayaknya sih haji, tapi masih korupsi. Sepertinya sih shalat lima waktu tiap hari, tapi lebih banyak waktunya habis untuk nyinyirin orang lain tiap hari.

Mungkin saya terlalu menyederhanakan agama. Meminjam tafsiran Ahmad Tohani yang ada di buku “Orang-orang Proyek”. Tohari menyatakan jika Nabi diutus oleh Tuhan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Tugas seorang nabi mengajarkan supaya manusia jadi mahluk yang baik. Sahadat, shalat, zakat, dan naik haji itu sekadar cara.

Sayangnya, orang-orang kebanyakan melakukan syariat ini tanpa paham kenapa mereka disuruh. Ada banyak orang yang mengikuti aturan-aturan tadi untuk mendapat surga. Mungkin, karena mereka merasa hidup di dunia ini bukan hal yang menyenangkan. Lalu mereka berandai-andai ada hidup yang lebih kekal kemudian hari.

Banyak juga yang kemudian tidak memperhitungkan akal sehat. Saya beberapa kali mendengar tentang sebuah kelompok agama yang meminta pengikutnya untuk membayar upeti. Mereka mengklaim hanya kelompok tersebut yang bisa masuk surga. Padahal bisa jadi duit tadi dipakai untuk membayar biaya hidup sehari-hari si pimpinan.

January 2, 2014

Cara Mudah Mencari Uang

Beberapa hari lalu, saya dan seorang teman sedang sarapan di kawasan Pasar Minggu. Seorang pengamen berbaju rapi datang dan mulai menyanyikan Use Somebody milik Kings of Leon. Tidak seperti pengamen lain yang sebelumnya bergantian singgah, ia benar-benar menyanyi untuk orang-orang yang sarapan di warung tenda.

Selesai satu lagu, mas-mas yang umurnya sekitar awal dua puluh tahun ini kemudian menyanyikan lagu Januari milik Glenn. Beberapa pengunjung mengulurkan uang ribuan ke dalam topinya. Termasuk saya dan teman saya. Selama kami makan, ada beberapa pengamen lewat, tapi kami hanya memberikan uang ke pengamen ini. Kami menikmati nyanyiannya dan ia layak untuk dibayar. Sepertinya, beberapa pengunjung lain juga berpikiran sama. Uang yang mereka berikan lebih banyak daripada recehan yang mereka berikan ke pengamen-pengamen sebelumnya.

Sebelumnya, ada dua orang waria mengamen. Mereka tidak benar-benar menyanyi. Hanya sesekali mulutnya menirukan lagu yang mereka putar dari tape sambil menari. Beberapa pengunjung memberikan uang sekadarnya. Sepertinya pengunjung terganggu dan ingin mereka cepat-cepat pergi.

Masih di Pasar Minggu, kami melihat seorang ibu membawa balita penderita hidrocephalus (penyakit yang menyebabkan kepala membesar akibat berisi cairan). Bayi kurus tersebut diletakkan di pinggir jalan. Banyak pejalan kaki yang menaruh rasa iba dan menaruh uang di samping bayi tersebut. Saya hanya bisa menatap ibu tadi sambil mengutuk. Tega sekali dia memanfaatkan penyakit seorang anak untuk meminta-minta. Saya bukan ahli kesehatan, tapi setidaknya seorang anak yang sakit seharusnya beristirahat di tempat yang nyaman. Bukan berjemur di luar ruangan dan penuh orang lalu-lalang lewat.

Pulang dari Pasar Minggu, saya menghubungi seorang teman yang bekerja di dinas sosial. Mungkin, kantornya mengambil tindakan pada ibu tadi. Kata teman saya, si ibu tadi memang sengaja menggunakan anaknya untuk mengemis. Dalam sehari, ia bisa mendapat uang lebih dari satu juta rupiah. Jumlah yang belum tentu ia dapat jika bekerja dengan jujur. Sayang, dinas sosial Jogja tidak bisa berbuat banyak karena ibu tadi warga Klaten.

Saya kemudian membandingkan ketiga orang tadi. Terlepas dari berapa banyak uang yang mereka hasilkan, saya lebih menyukai gaya si pengamen. Ia mendapat uang karena orang-orang merasa terhibur dengan perbuatannya. Si waria, mungkin ia mengamen karena tidak banyak pilihan pekerjaan untuknya. Sedikit orang yang mau mempekerjakan waria. Sedang si ibu, bisa jadi dalam sehari penghasilannya paling banyak. Tapi sampai kapan ia akan menipu orang-orang? Apakah memanfaatkan belas kasihan untuk mendapat uang itu hal yang baik untuk dilakukan?

Konon katanya, pada dasarnya manusia adalah mahluk yang serakah. Dia akan mencari pembenaran untuk memperoleh sebanyak mungkin keuntungan. Seperti kejadian yang saya temui kemarin. Ayah saya lupa memperpanjang sebuah surat. Seorang oknum berseragam yang mengetahui hal ini berusaha mencari kesempatan. Ia berkata ayah harus ke pengadilan. Saat melihat agama yang tercantum di tanda pengenal ayah, ia mengatakan akan membantu sesama muslim. Dengan syarat, ayah membayar sejumlah uang. Oknum tadi secara tersirat menyatakan kalau ayah pergi ke pengadilan, jumlah yang dibayar lebih banyak juga menghabiskan waktu.

Saya memintanya menunjukkan aturan yang menunjukkan kesalahan ayah saya. Oknum berseragam tadi memperlihatkan sebuah pasal di buku undang-undang. Saya merasa aneh karena pasal tersebut hanya menyatakan denda yang harus dibayar jika tidak memiliki surat. Sedangkan ayah saya hanya terlambat memperpanjang suratnya.

Saya menelfon seorang teman yang lebih tahu tentang hukum. Kata teman, oknum tadi hanya berusaha meminta uang. Teman saya menambahkan, surat yang terlambat diperpanjang urusannya dengan lembaga lain. Oknum berseragam tadi hanya bisa menindak seseorang yang tidak memiliki surat tersebut.

Saya mulai kesal karena oknum tadi mulai membawa-bawa nama Tuhan. Bapak tadi sadar nggak sih kalau digaji dengan uang pajak? Bukannya kalau dia punya agama seharusnya tidak berusaha memeras masyarakat? Saya menyatakan lebih baik ke pengadilan saja. Jelas uangnya dibayar ke negara. Saya tidak keberatan mengurusnya. Oknum tadi mulai marah dan mengancam untuk menyita mobil ayah. Saya tidak terima kemudian memoto oknum tadi. Saya bilang, saya tidak tahu hukum dan saya perlu bertanya ke orang yang paham. Saya mulai merekam dan mengatakan saya butuh bukti untuk ditunjukkan ke orang lain. Kalau memang benar ayah saya salah, apakah prosedurnya seperti yang ia lakukan. Oknum tadi mulai marah-marah. Mengatakan saya kurang ajar karena mengambil gambarnya tanpa ijin. Akhirnya ia melepaskan ayah saya tanpa berhasil mendapat uang sepeserpun.

December 29, 2013

Mengingat Sejarah dari Film Sukarno

Beberapa waktu lalu saya nonton Film Sukarno. Untung saja sebelumnya saya tidak memiliki ekspektasi tinggi. Jadi saat filmnya (menurut saya) “hanya” begitu-begitu saja, saya tidak kecewa. Sejak awal film, daripada memerhatikan ceritanya, saya justru lebih tertarik melihat latar belakang film Sukarno. Saya suka suasana desa yang dipakai sebagai latar, arsitektur rumah-rumahnya, sampai ke meja kursi kayu yang mengisi interior rumah. Asli, salah fokus

Untuk filmnya sendiri, (lagi-lagi menurut saya) kurang bisa menggambarkan seseorang bapak bangsa dan perjuangan bangsa Indonesia. Tapi, saya tidak mengangap film Sukarno jelek. Setidaknya, dari angka sepuluh, saya masih memberi nilai 7. Jika dibandingkan dengan buku pelajaran membosankan jaman sekolah dulu yang hanya menggambarkan tahun, film ini lebih menarik.

Film Sukarno diawali dengan lahirnya seorang bayi laki-laki di tahun 1912. Awalnya, Sukarno memiliki nama Kusno. Berhubung sejak kecil ia sakit-sakitan, orangtuanya mengganti namanya dengan Karno. Harapannya, ia seperti Adipati Karno yang memiliki sifat ksatria.

Karno sejak masa remajanya punya dendam pribadi terhadap orang-orang Belanda. Ia kesal karena pendatang dari negeri sebrang ini memperbudak saudara setanah airnya. Pribumi menjadi pembantu yang harus menunduk dan lebih rendah daripada mereka. Sayang, bagian-bagian tengah hingga akhir film tidak terlalu banyak adegan yang memperlihatkan nasionalisme Sukarno. Beberapa kali, tokoh lain di cerita dalam percakapan mereka menyebutkan Sukarno tokoh yang sangat mencintai rakyatnya. Tapi, saya tidak terlalu mendapatkan gambaran tadi di filmnya. Menurut saya, cerita tentang seorang bapak bangsa seharusnya lebih dramatis dan berdarah-darah.

Cerita cinta yang menjadi bumbu supaya sosok Sukarno kelihatan lebih manusiawi malah menambil porsi cukup banyak. Bagaimana dia berkenalan dengan Fatmawati yang awalnya murid dan teman anak tirinya. Mulai berkirim-kiriman surat hingga kecemburuan Inggit yang akhirnya meminta untuk diceraikan.

Salah satu bagian yang menarik, waktu seorang kiai menolak saat dipaksa menghormat bendera Jepang. Kalau tidak salah ia mengucapkan sesuatu yang intinya, menolak menyembah bendera. Tidak boleh ada yang disembah selain Tuhan. Kiai ini akhirnya dibunuh. Saya tidak tahu apa cerita tadi benar-benar ada. Tapi keren ya? Mati karena punya harga diri dan menolak untuk tunduk pada sebuah benda (manusia lain).

Bandingkan dengan jaman sekarang. Secara hukum, Indonesia saat ini sudah merdeka. Tapi apakah kita benar-benar lepas dari penguasaan bangsa asing atau perusahaan besar? Teman-teman sadar tidak, saat ini, kita masih tergantung oleh perusahaan-perusahaan besar. Sebagian besar kekayaan negri ini hanya dikuasai segelintir orang. Dan, tanpa sadar, kita memperkaya mereka dengan membeli produk yang dihasilkan banyak perusahaan besar. Pernah cek, barang yang teman-teman konsumsi darimana asalnya? Air kemasan dan peralatan mandi yang teman-teman gunakan tiap hari diproduksi oleh siapa? Atau, teman-teman bahkan menganggap memiliki benda elektronik dan mobil merk tertentu produk negara lain bagian dari gaya hidup? Bukankah itu penjajahan dalam bentuk lain?

Seusai menonton Film Sukarno, saya masih penasaran dengan Inggit Garnasih. Akting Maudy Koesnaedi yang apik membuat saya penasaran dengan sosok istri kedua Soekarno ini. Ia bisa menghidupkan tokoh Inggit sebagai perempuan cerdas yang punya pendirian. Di buku sejarah saya dulu, nama ini tidak pernah disebutkan. Hanya ada nama Fatmawati sebagai penjahit bendera merah putih yang dipakai sebagai bendera yang dikibarkan saat upacara proklamasi kemerdekaan. Seperti apa ya beliau dahulu dan bagaimana perannya dalam membentuk karakter Sukarno hingga menjadi seorang bapak bangsa?

December 20, 2013

Kesenangan semu bernama nyinyir

Seorang teman mengirim pesan jika ada rekannya yang nyinyir gara-gara dia melepas jilbab. Ia kemudian bercerita kalau rekan tadi mengatakan kalau teman saya tadi munafik, cari perhatian, dan nggak punya pegangan. Saya hanya membalas enteng: Biarin saja, memang dia siapa punya hak untuk menghakimi orang? Saya menyarankan ke teman tadi untuk membalas: Mbak, pakai jilbab atau engga, itu pilihan pribadi. Daripada mbak capek-capek ngurusin saya,mending waktunya dipakai buat cari pahala aja deh.

Teman saya kemudian bertanya, apakah saya pernah menjadi korban kenyinyiran seseorang? Saya jadi ingat seorang rekan kerja lama. Sebelum bekerja di tempat kerja sekarang, saya pernah sekantor dengan mahluk super nyinyir. Sebut saja Bunga. Kalimat favoritnya saat mengomentari orang adalah “Nek aku (Kalau aku)” yang dilanjutkan dengan ucapan bahwa orang tadi seharusnya tidak melakukan suatu hal. Sepertinya, di dunia ini tidak ada orang yang melakukan hal benar di mata Bunga.

Saya beberapa kali tidak sengaja mendengarnya berkomentar miring. Mulai dari tulisan saya jelek lah, saya nggak becus kerja, dan banyak hal nggak enak lain. Saya sempat sakit hati sekali hingga memutuskan untuk keluar. Meski kini saya bersyukur, kalau tidak ada Bunga, bisa jadi saya masih bekerja di tempat yang tidak memungkinkan saya untuk berkembang. Mungkin, saya masih terpaksa berangkat ke kantor pagi-pagi dan pulang sore untuk mengerjakan hal yang saya tidak suka. Lucunya, setelah saya keluar, saya beberapa kali bertemu alumni tempat kerja tadi. Dan, bukan cuma satu dua orang yang berkomentar, Bunga memang nyinyir setengah mati.

Saya dan teman saya kemudian ngobrol tentang orang-orang yang terbentuk untuk sinis sejak lahir. Sebaik apapun orang, pasti ada saja yang salah di mata orang ini. Menurut kami, kami justru harus kasihan pada mereka. Bukankah itu pertanda mereka tidak bahagia dengan hidupnya dan perlu membuat orang lain terlihat jelek? Kami kemudian memutuskan, cara paling baik untuk membalas orang nyinyir adalah dengan menyibukkan diri untuk mengerjakan hal-hal keren. Bukankah jika kita bisa bahagia, orang tadi bertambah sirik? Dan saat kita sibuk, pasti kami nggak punya waktu untuk mengurusi hal nggak penting, seperti omongan miring.

Tapi, apakah mengambil angin lalu orang-orang yang lebih tahu cara menjalani hidup itu hal mudah? Tidak, apalagi jika orang tadi kerabat atau rekan kerja yang mau tidak mau ada di lingkaran dekat kita. Sampai hari ini, saya masih malas bertemu dengan seorang tante. Dalam setahun, saya berkali-kali memiliki kerjaan di kota tempat dia tinggal. Saya berusaha mampir atau menemui beberapa kerabat atau teman, kecuali dia. Sejak saya lulus, tante satu ini selalu menyuruh saya untuk mendaftar menjadi pegawai negeri. Saya berkali-kali berkata kalau saya tidak tertarik melakukan pekerjaan yang sama terus-menerus hanya sekadar untuk dapat gaji dan pensiun. Lebih menyebalkan lagi, dia saking (sepertinya) nggak punya kerjaan beberapa kali menelfon ibu saya dan menyuruh saya untuk mendaftar jadi pegawai negri.

Ada banyak hal yang saya tidak ingin ceritakan di sini. Waktu tahun-tahun awal saya lulus kuliah, si tante ini sempat membuat hidup saya tidak mudah. Ibu saya yang mendengarkan kata-katanya, berkali-kali mendesak saya untuk bekerja sebagai pegawai negeri. Dan si tante ini ternyata melakukan hal yang sama ke banyak orang. Dia merasa cara hidup yang ia jalani adalah cara paling benar di dunia. Dan ia berhak mengatur hidup orang lain.

Saat menulis ini, saya tiba-tiba teringat. Sesekali, saya masih merasa lebih tahu daripada orang lain cara menjalani hidupnya. Kadang, saya juga menggunakan kata “seharusnya”. Orang-orang dekat saya juga tahu, saya kadang nyinyir saat berbicara mengenai aturan atau budaya yang tidak jelas yang entah kenapa harus dilakukan. Sepertinya, sok tahu adalah sifat dasar manusia. Semoga saja saya dan para pembaca tulisan ini mulai mengurangi berkomentar ke hidup orang lain. Tapi bukan berarti mengomentari hidup orang lain selalu buruk. Saya masih merasa, tiap orang butuh teman yang tidak selalu sependapat dengan dirinya. Untuk mengingatkan jika ia melakukan kesalahan.

November 13, 2013

Bermain di Museum Dirgantara

Horee… Jadi penjaga anak paruh waktu lagi. Sabtu kemarin, Mbak Tita dari Matatours mengundang anak-anak di Tempat Penitipan Anak Bringharjo untuk jalan-jalan ke Museum Dirgantara. Berhubung rencananya sudah diumumkan sekitar dua bulan lalu, guru-guru TPA memakai acara tadi untuk “menjinakkan” anak-anak. Jadi, tiap kali ada yang berantem atau ribut parah, beberapa guru mengancam. Yang nakal nggak boleh ikutan pergi lihat pesawat. Lumayan bikin krucil-krucil yang lucu itu nurut.

Aslinya, kami janjian berangkat jam 8.30. Supaya nggak ngaret dan tunggu-tungguan, kami yang mau nemeni main sengaja datang jam delapan. Ternyataa… mereka sudah siap sejak tadi. Tapi, tetep aja berangkatnya butuh waktu lama. Nggak gampang ngajakin anak-anak umur dua sampai lima tahun yang jumlahnya 50 orang itu. Pas jalan ke bus yang diparkir dekat Benteng Vredenburg, turis-turis yang lewat pada gemes sama mahluk-mahluk kecil ini. Ada yang iseng megang kepala, nyubit, sampai moto.

Aslinya, kami janjian berangkat jam 8.30. Supaya nggak ngaret dan tunggu-tungguan, kami yang mau nemeni main sengaja datang jam delapan. Ternyataa… mereka sudah siap sejak tadi. Tapi, tetep aja berangkatnya butuh waktu lama. Nggak gampang ngajakin anak-anak umur dua sampai lima tahun yang jumlahnya 50 orang itu. Pas jalan ke bus yang diparkir dekat Benteng Vredenburg, turis-turis yang lewat pada gemes sama mahluk-mahluk kecil ini. Ada yang iseng megang kepala, nyubit, sampai moto.

Di parkiran museum sudah ada bus-bus besar. Halaman luarnya sesak dengan rombongan sekolah. Kalau dilihat dari mobilnya, banyak yang dari luar kota. Berhubung dalam museum pasti penuh dan nggak asik kalo berjubelan, Mbak Tita ngajakin main di luar dulu.

Niat awalnya, kita mau duduk-duduk di dekat salah satu pesawat sambil menggambar bersama dan baca buku. Baru sejam kemudian pas museumnya mulai sepi, kita masuk. Ternyata… kali ini anak-anaknya cepat banget selesai menggambarnya. Habis itu mereka juga bosen dibacain buku. Akhirnya, isinya jadi acara bebas main-main.

Ada yang rame-rame muterin roda pesawat, ada yang nglemparin kodok. Kalo ngelihatin mereka, kayaknya bahagia itu sederhana banget. Susahnya adalah, mereka lari ke mana-mana. Ada satu anak, namanya Ata lari ke selokan. Diikuti teman-teman lainnya. Mereka bengong di pinggir selokan sambil memuji itu sungai yang indah. Saya bingung, mau bilang selokan dan sungai itu beda. Tapi setelah mereka lihatin dengan tampang: memang bedanya seperti apa? Akhirnya saya ngalah. Ya udah, anggep aja itu sungai. Habis itu beberapa anak ngelihatin riak-riak di air yang dibuat sama serangga sambil teriak-teriak “Ada ikaaan. Ada Ikannn…” Saya bingung lagi mo ngejelasin kalau itu bukan ikan.

Ada yang rame-rame muterin roda pesawat, ada yang nglemparin kodok. Kalo ngelihatin mereka, kayaknya bahagia itu sederhana banget. Susahnya adalah, mereka lari ke mana-mana. Ada satu anak, namanya Ata lari ke selokan. Diikuti teman-teman lainnya. Mereka bengong di pinggir selokan sambil memuji itu sungai yang indah. Saya bingung, mau bilang selokan dan sungai itu beda. Tapi setelah mereka lihatin dengan tampang: memang bedanya seperti apa? Akhirnya saya ngalah. Ya udah, anggep aja itu sungai. Habis itu beberapa anak ngelihatin riak-riak di air yang dibuat sama serangga sambil teriak-teriak “Ada ikaaan. Ada Ikannn…” Saya bingung lagi mo ngejelasin kalau itu bukan ikan.

Akhirnya, kami masuk juga ke dalam museum. Supaya nggak ilang, adik-adik tadi dibagi dalam lima kelompok. Masing-masing kelompok jalan bareng-bareng sambil bikin ular-ularan. Supaya nggak bosen, kita nyanyi-nyanyi naik kereta api.

Di dalam museum, anak-anaknya pada heboh tiap kali lihat pesawat-pesawat yang besar. Foto di dinding, miniatur seragam, atau pesawat kecilnya dicuekin. Ruang yang paling menarik buat mereka itu hanggar yang isinya pesawat-pesawat kuno. Pada seneng dan berebut buat naik helikopter, reruntuhan pesawat, sama truk-truk kuno. Sayangnya, hanggar tadi atapnya dari seng. Panasnya ampun deh. Kita yang gede-gede nggak kuat terlalu lama di dalam. Akhirnya, kami ngajakin mereka pindah ke ruang berikutnya.

Sayang, ruangan berikut yang isinya maket-maket nggak terlalu menarik buat para balita ini. Akhirnya kami pergi ke ruang audio visual. Pas mau masuk, kami kalah cepat sama rombongan dari SD. Mereka sudah menduduki semua kursi di ruangan. Kita ngalah deh trus pada duduk di lantai.

Pas lampunya dimatiin, anak-anak SD tadi pada jejeritan lebay. Si Bapak yang muter film sampai ngancam filmnya nggak bakal dimulai kalo nggak berhenti teriak. Kami, sempat khawatir kalo adek-adek TPA takut dan nangis, ternyata enggak.

Pas lampunya dimatiin, anak-anak SD tadi pada jejeritan lebay. Si Bapak yang muter film sampai ngancam filmnya nggak bakal dimulai kalo nggak berhenti teriak. Kami, sempat khawatir kalo adek-adek TPA takut dan nangis, ternyata enggak.

Film dimulai dan penonton mulai tepuk tangan. Ceritanya tentang pesawat-pesawat yang berakrobat di udara dan bikin formasi. Selama lima belas menit film diputar, ruangan berkali-kali penuh suara kagum dan tepuk tangan.

Kami pun keluar dan mulai makan siang. Menunya nasi kuning yang dibuat sama asisten rumah tangganya Mbak Tita. Sehabis makan, bus yang bawa kami pulang belum datang. Anak-anaknya mulai lari ke mana-mana. Berhubung ibu-ibu yang tadi ngawal mereka dah kecapean. Gantian saya, Phie, dan Bayu yang nungguin. Ribut banget oi. Pada rebutan pengen naik jeep dan minta digendong karena nggak bisa manjat. Jadilah kami gantian menggendong krucil-krucil. Awalnya sih nyenengin. Lama-lama capek juga. Baru kerasa pagi setelah bangun tidur besoknya. Lengan saya sakit. Akhirnya, busnya datang juga setelah sejaman ditunggu. Pulang deh.

Untuk teman-teman yang tertarik menemani anak-anak di Tempat Penitipan Anak Beringharjo di hari sabtu, hubungi saya di Lrwahyudyanti[at]yahoo.com? Untuk sementara, baca buku dan menggambar di TPA baru rutin tiap sabtu minggu ketiga. Kadang, ada acara lain di luar itu. Teman-teman juga bisa membantu kami dengan cara mengumpulkan buku anak bekas.

Untuk teman-teman yang tertarik menemani anak-anak di Tempat Penitipan Anak Beringharjo di hari sabtu, hubungi saya di Lrwahyudyanti[at]yahoo.com? Untuk sementara, baca buku dan menggambar di TPA baru rutin tiap sabtu minggu ketiga. Kadang, ada acara lain di luar itu. Teman-teman juga bisa membantu kami dengan cara mengumpulkan buku anak bekas.

June 30, 2013

A note from Doc Net Hanoi 2013

If someone asked me why I make documentary movies, I would say: “Because it’s fun and I like it.” It is difficult to explain. You have to try it to feel it. It is true that even sometimes making a documentary is like masochism thing to do. Well, it can be boring and depressing, but addictive at the same time. You have to find ways to fund it, fix your deadline, do research. You should listen patiently while your subject is talking, watch some shoots so many times to make sure they fit into a story.

Sometimes in editing session, I break down and almost give up. The subjects in my movies are mostly farmers or fishermen that are not used to speak out their mind. Normally, when I ask questions, they will beat around the bush or tell a long and flat statement.

Because I have only few days to take pictures, I interview as many people as possible then compile their answer in editing session. While editing, I have to sit for hours for typing their answers. Then I should pick and construct some sentences that perhaps could form a story. It’s like constructing a puzzle when you have no idea how it shapes until you finish it. Sometimes it makes me feel like kicking someone. But in the last minutes while my editor and I are satisfied with the result, we give high five. Then, we are dreaming of making another movie.

Now, I am on the process of making my 6th movie. It started last year when Timur (my camera person) and I made a visual report about some farmers who finally received license to utilize the woods in the state forest. I submitted that story to Doc Net and they gave me opportunity to join their summer class on June 7-18 in Hanoi, Vietnam to develop my idea.

In the class, I met moviemakers from all over Southeast Asia. Our tutor was a Dutch moviemaker named Leonard Retel Helmrich. He’s the one that popularize single shoot cinema. The basic thing I learned about this filming style is you only focus on one person (or one thing). Then you capture that subject with their situation. You orbit that person and shoot it from a lot of angles so your audience see him/her as part of their environment. One thing that I notice is that there was no (or less) panning.

On our first day, Leonard showed us some tools he made to take some scenes. He said that making film is not about the expensive tools you used. The more important thing is that you knew about the plus and minus of your tools. Then, we watched Leonard’s movie ‘Position Among the Stars’. For that movie, he took more than 300 hours pictures and more than one year filming. OMG, I couldn’t imagine how depressing it is to sort out the scenes into less than 3 hours movie. Well, I started thinking that loving things you did is not enough. You have to work hard and master every bit of your work.

I’ve got an impression that Leonard made his movie perfectly. He always tried to find better ways to capture something. While making ‘Position Among The Star’ he spent the fund more than what he got. He said that he was almost broke when finishing that movie. That reminded me that when you did the best on your work, the rewards would follow. He got that by winning several international awards for that movie.

I know I am still far from that. While making movie (and doing other things), I always simplify. I use camera person because I’m lazy to learn how camera works. I also never learn how to edit a movie because it is easier for me to ask other person to help me than learning technical things. Here, I met some people that paid full attention on the things they did. There was EJ who helped me editing shoots for my poem class. He took every detail seriously. Even that it was my task, he worked harder than me. Wathanak practiced taking pictures as many as possible using single shoot cinema. He even took some shoots while we had lunch. Tricia always ensured herself that she had understood the lesson well before doing her job perfectly. On never thought she was too old to learn something new (or doing stupid things with us). Marc had sharp eyes and ears. Be careful if you were talking, when he was around. He had the potential to be a good stalker. He..he…

Back to single shoot cinema, while capturing his film, Leonard used a tool named steadywing. That helped the camera person handling the camera and reducing shakes while moving. Leonard told us that we could make it using water pipe. Then, he turned our class to carpentering session. We spent half day cutting pipes, sawing board, then assembling them. For most of us, this was our first handiwork. No wonder it turned out to be an amateur works. The steadywing we made was far from perfect. Some of the pipes were glued on the wrong part and most of the wings were not precise. But we had a lot of fun. Nga even had time to draw on the wings board. While doing that, we practiced single shoot cinema. All of us alternately took pictures using one camera. Wathanak and Lek were those who mostly enjoyed the part. They hang around the class and played with the camera.

We had some outdoor practice. One of them was at old quarter. That meant we could practice to shoot and shopped around or hangout in between. Well, was it a good or bad thing? I took some pictures from a painter, a snack seller, and a tailor. I chose them because I liked their colorful goods. Leonard showed me how to take a shoot. He was very…very close to the object. He also said that we had to avoid shooting people on their eye level. That would disturb them. At first, I thought it is cruel to take someone’s picture at that very close distance. I didn’t feel comfortable doing that because I didn’t like when someone took my picture so closely, either. But after some practice, I just realize that I took closer image.

We had a class to practice how to orbit. At first, Leonard used metronome to guide us how to walk. However, because some of us enjoyed the music, he let us playing some music while practicing. Suddenly our class was full of Maroon 5’s and Justin Bieber ‘s songs . We were dancing all day while our friends shoot us. Well, in this class we played a lot.

For our personal task, Leonard asked us to make short movie from a poem. I chose ’Dont Quit’ by Edgar A Guest.

This is the poem:

Don’t Quit

When things go wrong as they sometimes will,

When the road you’re trudging seems all up hill,

When the funds are low and the debts are high

And you want to smile, but you have to sigh,

When care is pressing you down a bit,

Rest if you must, but don’t you quit.

Life is queer with its twists and turns,

As every one of us sometimes learns,

And many a failure turns about

When he might have won had he stuck it out;

Don’t give up though the pace seems slow–

You may succeed with another blow,

Success is failure turned inside out–

The silver tint of the clouds of doubt,

And you never can tell how close you are,

It may be near when it seems so far;

So stick to the fight when you’re hardest hit–

It’s when things seem worst that you must not quit.

- Edgar A. Guest

I imagined the poem talked about someone who was dying because of severe disease, but still wanted to live because he/she wanted to see his or her children grow. But, it was difficult to find a subject on such a limited time. Then I hang out around the town randomly while taking pictures of moving objects. Thanks to Thu who accompanied me. In my opinion the poem is about keep on moving in order to stay alive. I do believe that to live is to open a pandora box. No matter how hard or sorrowful it is, you will be ok as long as you keep a little thing named hope. Thanks to Ivy who was very kind to lent me her camera. I left my handycam in Jogja because I thought the class would only discuss ideas.

On the last day, we made a video clip. Leonard picked R Kelly song‘I believe I Can Fly’ for our final task. Before the take, some of us talked about the story. Because there are a lot of directors (and heads too) we often changed the script. We finally decided to make it in a class. There were two people in our story, one dancer played by Thanh and one photographer played by Naw. They tried hard to be a dancer and photographer. But they failed and people mocked at them. In the end, they swapped their roles and it became a happy ending story. We used single shoot cinema to record it. The camera goes from one cinematographer to the other. We repeated the shoot 4 times because it was not easy to have many hands for a shoot. Some of us started complaining but we went on after seeing that Naw who had a bigger role was still full of spirit.

The summer class is over now. We are back to our ordinary life and maybe some of us have forgotten about the movie we proposed to make. Perhaps we have other things to do or give up with the project. I start to think that I want to have a movie with emotion in it. I want to tell the audience that it is not easy to grow a forest on a rocky land. I need longer time to execute that. Tomorrow, I’ll fly to Jakarta for an event. I’ll extend my stay to meet some people that could be helping me funding that film. There’re will be two answers only: yes or no. And I would like to have at least one yes. We’ll see later.

May 26, 2013

Para Pencipta Mitos

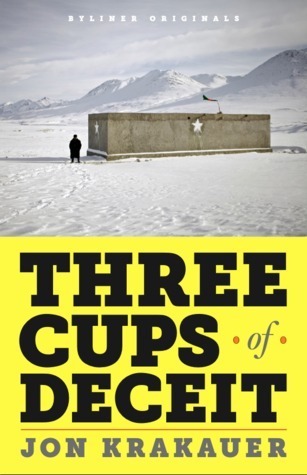

Saat ini saya sedang baca buku Three Cups of Deceit yang ditulis oleh Jon Krakauer. Saya dapat buku tadi dari Agustinus Wibowo. Isinya tentang kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh Greg Mortenson. Itu lo, pendirinya Central Asia Insitute yang nulis buku laris Three Cups of Tea. Kalo menurut buku yang ditulis Greg, dulu dia ngalami kecelakaan sehabis ndaki K2. Dia nyasar trus ditolong sama penduduk sebuah desa. Saking tersentuhnya sama penduduk desa yang tulus dan baik hati, Greg janji akan balik ke sana lagi untuk bikin sekolah. Menurutnya, kalo anak-anak di Afganistan dapat pendidikan yang bagus, mereka bakal punya masa depan cerah dan nggak jadi teroris. Habis itu, Greg lalu ngumpulin donasi untuk bangun sekolah-sekolah di Afganistan dan Pakistan.

foto dari goodreads.com

Nah, kalo versi Jon Krakauer, si Greg yang sempat dinominasikan untuk dapat nobel perdamaian ini pembohong besar. Dia, engga pernah kepisah dari rombongannya dan nyasar di desa. Jon, mewawancarai banyak orang untuk ngebuktiin kalo Greg memanipulasi banyak hal yang ujung-ujungnya untuk menaikkan popularitas dan dapet duit.

Saya kemarin sempat ngobrolin tentang hal ini dengan beberapa teman yang sempat baca bukunya Greg. Awalnya, mereka sempat terharu biru dan salut banget sama Greg waktu baca buku-bukunya. Bahkan ada teman yang beranggapan kalau hal yang dia lakukan keren sampai pengen niru segala. Begitu tahu versi Jon, langsung deh pada ilang simpati.

Saya jadi ingat beberapa obrolan lain sebelumnya. Di Indonesia, saya mendengar tentang beberapa pekerja sosial yang sebelas dua belas kelakuannya dengan Greg. Nggak usahlah saya sebutin namanya. Tapi intinya ada lumayan banyak orang yang saya dengar atau lihat, atau baca liputannya di media, jauh sekali dengan cerita yang saya dengar dari orang-orang yang kenal mereka langsung.

Ada seorang kakek yang dinobatkan sebagai penyelamat lingkungan dan menang berbagai penghargaan, padahal aslinya itu cuma kecelakaan. Ceritanya panjang banget kalo dijelasin, intinya, dia engga sehebat yang media katakan. Ada seorang perempuan yang dianggap altruis karena mengajar membaca penduduk asli. Padahal, dari cerita yag saya dengar, dia engga setulus itu. Lalu ada beberapa penulis yang membuat kesan seolah masa kecilnya sangat menyedihkan trus dia berjuang dan bisa jadi hebat. Tapi, versi orang-orang yang pernah ketemu langsung banyak hal nggak masuk akal ada di boografi mereka. Ada banyak deh.

Saya tidak akan menyebut nama-nama tadi karena saya nggak kaya Jon Krakuer yang punya waktu untuk membuktikan kebohongan para pencipta mitos tadi. Lalu, kalau pun saya punya bukti, lalu mau saya apakan? Saya nggak tertarik cerita tentang keburukan orang. Sudah terlalu banyak orang memaki dan menjelek-jelekkan orang/ pemerintah di jejaring sosial.

Singkat cerita, ada banyak orang-orang yang menciptakan mitos tentang kehebatan dirinya. Ada yang awalnya nggak sengaja karena pihak ketiga mencari orang hebat. Tapi mereka mengiyakan dan munculah kebohongan publik. Ada juga yang sengaja membuat cerita bohong tentang hal hebat yang sebenarnya tidak mereka lakukan. Buntut-buntutnya, mereka ngelakuin tadi buat egonya, buat dapat popularitas, dan buat duit. Nggak sesuai banget deh sama apa yang mereka katakan

Saya malah jadi kasihan sama orang-orang yang baca atau merasa terinspirasi sama orang-orang tadi. Gimana kalau mereka trus berubah jadi baik dan melakukan sesuatu tapi batal gara-gara kecewa ditipu sama idolanya?

Dulu, saya ingin jadi tukang dongeng karena saya engga percaya kalau ada orang yang bisa memberdayakan orang lain. Hebat banget tu orang, jangankan merubah banyak orang, ngubah diri sendiri saja saya sering ngalami kesulitan. Tapi saya percaya kalau tindakan orang itu dipengaruhi apa yang ia baca, lihat, dan dengar. Kalau saya jadi tukang dongeng, saya mau cerita sebanyak mungkin tentang orang-orang yang ngelakuin hal baik supaya orang-orang lain ikutan jadi berbuat baik.

Tiba-tiba, saya balik bertanya pada diri saya sendiri. Selama ini, apa ya yang pernah saya lakukan untuk banyak orang? Saya suka ngaku jadi tukang dongeng tapi apakah saya benar-benar konsisten untuk buat cerita? Ok, saya nulis novel, tapi itu sempat ketunda lamaaa… banget untuk terbit. Sampai sekarang mau dilanjutin tapi nggak pernah niat ngeluangin waktu. Saya bikin film-film dokumenter, tapi itu kalo ada yang danain. Saya nulis di blog, tapi itu pun updatenya angot-angotan. Saya bacain buku buat anak-anak kecil, tapi itu pun pernah berhenti lama. Jadi malu. Gara-gara, nulis ini, saya langsung bikin jadwal buat nulis lagi. Semoga aja kali ini konsisten.

May 22, 2013

Baca Buku di TPA Beringharjo (lagi)

Sabtu (18 Mei) kemarin, saya dan teman-teman Goodreads Jogja janjian untuk baca buku di Tempat Penitipan Anak Beringharjo lagi. Berhubung beberapa teman lagi ada acara di luar kota, kali ini saya dan Meita yang jadi penanggungjawabnya.

Sabtu, jam sembilan pagi, saya dan Phie pergi berdua. Beberapa teman yang awalnya mau ikut, ternyata batal bergabung karena telat bangun. Daan, kami disambut dengan heboh di sana. Ada sekitar empat puluhan anak dengan usia di bawah enam tahun.

foto by Valens Riyadi

Rencananya, setelah berkenalan (lagi untuk saya) saya sudah menyiapkan beberapa permainan sebelum sesi membaca buku bersama. Tapi, niat tadi batal. Waktu saya ajak adek-adek tadi main bersama, tiba-tiba beberapa langsung menggandeng tangan saya. Yang lain teriak-teriak, “Ayo main jamuran”

Berhubung saya engga suka memaksa, saya ngikut aja sambil bingung. Saya lupa, main jamuran tu yang kaya apa ya? Adek-adek tadi pada ribut dan rebutan gandengan sama temannya. Kebayang nggak empat puluh anak usia balita bikin lingkaran besar? Heboh, penuh teriakan. Ada yang nggak mau gandengan sama si A. Beberapa ngotot mau di sebelah si B. Ada yang nangis-nangis segala. Akhirnya, gandengan tangan di lingkaran besar jadi juga. Fiuhh.. Sampai keringetan deh

foto by Valens Riyadi

Habis main jamuran, akhirnya kami mulai baca buku. Berhubung cuma ada saya dan Phie, kami nggak jadi ngebagi kelasnya. Semua anak tetap di satu ruangan. Sekitar setengah jam kemudian Meita datang.

Idealnya sih tiap pertemuan ada sekitar empat atau lima orang. Supaya masing-masing bisa ada di satu kelas kecil. Karena kami ada di satu ruangan, suara yang bacain buku rebutan sama suara adek-adek yang milih baca buku sendiri. Kami bertiga harus teriak-teriak waktu membacakan buku supaya suara kami nggak kalah dengan suara yang lain.

Untung saja sejam kemudian ada topeng monyet lewat. Adek-adek tadi langsung pada lari keluar karena mendengar suara musik yang keras. Saking semangatnya, mereka pada manjat pagar untuk lihat topeng monyetnya.

Saya, Phie, dan Meita, langsung ngerasa lega. Yes, bisa minum dan bernapas sebentar. Tenggorokan kering nih  Habis topeng monyetnya selesai. Kami lanjutkan baca lagi sampai jam 11.30.

Habis topeng monyetnya selesai. Kami lanjutkan baca lagi sampai jam 11.30.

foto by Valens Riyadi

Pas pulang, kami bertiga nongkrong sambil minum es dawet di pasar Beringharjo. Acara pagi ini nyenengin banget. Meski suara kami habis. Oh iya, kegiatan ini akan diadakan rutin tiap minggu ketiga. Kalau ada yang mau gabung, hubungi saya di Lrwahyudyanti[at]yahoo.com ya? Bisa juga gabung dengan di grup kalau mau gabung. Ditunggu.

Ps: foto-foto ini diambil di kegiatan sebelumnya sama Mas Valens Riyadi. Di kegiatan ini nggak ada yang sempat ngambil foto

May 16, 2013

Suatu Hari, Saya Menulis Surat untuk Takita

Dear Takita, apa kabar? Semoga dirimu sehat dan bahagia di sana bersama keluarga ya?

Takita, sepertinya surat ini akan jauh berbeda dengan surat yang lain. Kakak tidak akan memberi tips menjadi keluarga bahagia atau cara mendidik buah hati. Kakak belum berkeluarga jadi aneh rasanya memberi tahu seseorang tentang hal yang belum pernah kakak coba  Tapi kakak punya hobi mengamati orang dan melihat ada banyak teman kakak yang bermasalah dengan dirinya karena ada hal yang hilang dari mereka saat kecil.

Tapi kakak punya hobi mengamati orang dan melihat ada banyak teman kakak yang bermasalah dengan dirinya karena ada hal yang hilang dari mereka saat kecil.

Takita pernah dengar kan kalau masa kanak-kanak seseorang yang paling membentuk perilaku seseorang? Ya, manusia itu mirip komputer. Ia memiliki program yang mengendalikan tingkah lakunya hingga membuat sebuah pola yang berulang. Dan, sebagian besar program ini dibentuk pada masa hingga ia berusia enam tahun.

Nah, jika demikian, keluargalah yang paling banyak membentuk karakter seorang anak. Karena pada masa-masa awal, seorang anak paling banyak berinteraksi dengan keluarganya. Dengan catatan, ia tidak diasuh oleh asisten rumah tangga atau pengasuh.

Sayangnya, banyak orang tidak sadar ini. Setahu kakak, di Indonesia tidak ada yang namanya sekolah menjadi orangtua. Kebanyakan orangtua tanpa sadar hanya meniru cara orangtuanya membesarkan mereka. Sebagian besar dari mereka tidak tahu bagaimana cara mendidik anak dengan baik. Bukan berarti banyak orangtua jahat ya? Mereka hanya tidak sempat berpikir bahwa ada cara lain yang lebih baik untuk menjadi orangtua. Karena mereka tidak melihat orangtua yang baik di sekelilingnya.

Em, sepertinya surat ini mulai tidak terlalu menyenangkan untuk di baca ya? Kakak kenal dengan orang-orang yang merasa waktu kecilnya tidak dicintai dengan tulus oleh ayah ibunya. Hal tersebut membuat ia bermasalah dengan hubungan dengan orang lain ketika dewasa.

Kakak pernah kenal seorang bos yang besar di keluarga yang mendidik anaknya dengan keras. Si ayah yang orang terpandang di desanya selalu menuntut anak-anaknya bersekolah di sekolah favorit dan punya nilai bagus. Apapun yang anaknya lakukan, ayah tadi jarang memuji. Si anak tumbuh besar menjadi orang yang selalu ingin jadi nomer satu. Untuk menunjukkan pada ayahnya, ia hebat.

Saat dewasa, si anak ini menjadi orang yang mau menang sendiri. Dia menghalalkan segala macam cara supaya terlihat sukses. Ia punya ruang kosong di hatinya. Meskipun kini ia memiliki pekerjaan yang bagus, istri yang cantik, dan anak-anak yang pintar, ia tidak bisa mensyukurinya. Ia juga menjadi orang yang penuntut terhadap bawahan dan orang-orang di sekelilingnya. Sebagus apapun pekerjaan anak buahnya, ia tidak pernah memuji. Apabila anak buahnya membuat salah, ia tidak bisa memaafkan. Kasihan kan orang-orang yang ada di sekelilingnya?

Kakak juga punya banyak teman super nyinyir. Apapun yang orang (atau pemerintah lakukan), selalu saja salah di mata mereka. Kerjaan mereka hanya mengkritik segalanya. Padahal, belum tentu mereka bisa melakukan hal yang lebih baik. Kadang, capek sekali ada di sekitar orang-orang ini. Kakak sendiri sering sakit hati mendengar komentar orang-orang ini. Dalam sehari, ada saja hal yang salah di mata mereka. Dan, orang-orang jenis ini lebih banyak menghabiskan waktu untuk menggosipkan orang daripada melakukan hal baik.

Lama kelamaan, Kakak baru sadar kalau orang-orang yang nyinyir umumnya juga punya orangtua nyinyir. Bisa jadi waktu kecil mereka tidak pernah dipuji orangtuanya. Bisa juga semenjak kecil mereka terbiasa melihat orangtuanya saling menyalahkan. Dan setelah besar, mereka juga menjadi orang yang tidak bisa memuji.

Jadi, apakah seseorang yang punya orangtua tidak baik akan menjadi manusia yang tidak utuh? Belum tentu. Meskipun kita belajar dari meniru, kita masih bisa memutus pola yang kita dapat dari orangtua kita. Hal yang berat tapi bukan berarti tidak mungkin. Masa depan kita belum tertulis dan kita bisa mengubahnya menjadi apa yang kita mau.

Dulu, waktu kecil, orangtua kakak terlalu sibuk. Mereka berfikir kakak bisa bahagia kalau mereka bisa menyekolahkan kakak di sekolah yang baik dan bisa membelikan barang. Kakak sempat merasa diabaikan waktu kecil. Tanpa sadar, dahulu kakak sering beranggapan kakak tidak cukup cantik, pandai, dan menyenangkan untuk disayangi.

Waktu SD, kakak orang yang pemalu dan penakut. Setelah memiliki teman orang-orang baik, kakak belajar menyayangi diri sendiri. Dan belajar menjadi orang yang lebih menyenangkan. Hingga kini, masih ada beberapa kebiasaan buruk orangtua yang kakak miliki. Namun, Kakak mulai menyadarinya dan berusaha mengubah program tadi.

Takita, Kakak dan semua orang di muka bumi ini tidak bisa memilih orangtua. Menyalahkan mereka atas apa yang kita alami saat ini tidak akan menyelesaikan masalah. Saat kita selalu berusaha memperbaiki diri dan berbuat baik pada orang lain, secara otomatis pola tadi akan terhapus.

Sepertinya surat Kakak sudah terlalu panjang. Sampai di sini dulu ya? Tolong sampaikan surat ini untuk ayah dan ibu orang lain. Juga untuk orang-orang yang kelak menjadi ayah dan ibu ya? Supaya jika mereka memiliki pola yang buruk, mereka bisa mengubahnya dan tidak sekadar mengulang pola orangtuanya.

Salam dan semoga hari ini indah

Posting ini diikutkan Program Keluargaku Pendidikanku oleh Takita dan BlogFam