Sergio Gutiérrez Negrón's Blog, page 17

April 1, 2016

La escritura como comunismo o espiritismo del bueno, según Manuel Ramos Otero

La escritura como comunismo o espiritismo, según el Manuel Ramos Otero de los buenos afectos (vs. el otro, el de los malos, el dulcemente mezquino): "...recuerdas el resentimiento de su frase 'el que se fue no hace falta'? ¿ estamos escribiendo todo esto porque nos sentimos culpables de no haberlo sabido antes? ¿ O lo nuestro es un bochinche irremediable de cuentistas vagos buscándose una oreja que nos oiga? ¿Lo nuestro es comunismo o espiritismo del bueno? Uno que se comunica con las almas de otros cuentistas muertos, que si Poe con láudano, que si Felisberto con lámparas que se prenden y se apagan solas,..."

La escritura como comunismo o espiritismo, según el Manuel Ramos Otero de los buenos afectos (vs. el otro, el de los malos, el dulcemente mezquino): "...recuerdas el resentimiento de su frase 'el que se fue no hace falta'? ¿ estamos escribiendo todo esto porque nos sentimos culpables de no haberlo sabido antes? ¿ O lo nuestro es un bochinche irremediable de cuentistas vagos buscándose una oreja que nos oiga? ¿Lo nuestro es comunismo o espiritismo del bueno? Uno que se comunica con las almas de otros cuentistas muertos, que si Poe con láudano, que si Felisberto con lámparas que se prenden y se apagan solas,..."La escritura como comunismo o espiritismo, según el Manuel Ramos Otero de los buenos afectos (vs. el otro, el de los...

Posted by Sergio Gutiérrez Negrón on Friday, April 1, 2016

Published on April 01, 2016 06:30

trágate lo que sabes, dice harrison

INTERVIEWER

Do you dislike didacticism in literature?

HARRISON

I hate it. I can’t use most of what I know but I think it should be there as a resonating board.

Published on April 01, 2016 05:40

March 31, 2016

sobre la técnica literaria, dice harrison

A large part of writing is a recognition factor, to have read enough to know what good writing is. Finally, what Wallace Stevens said, which I love and which is hard to explain to younger writers, is that technique is the proof of your seriousness, dixit el recién ido Jim Harrison en su The Art of Fiction en el Paris Review.

Published on March 31, 2016 05:30

March 27, 2016

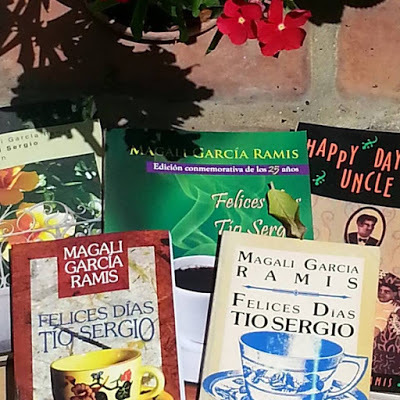

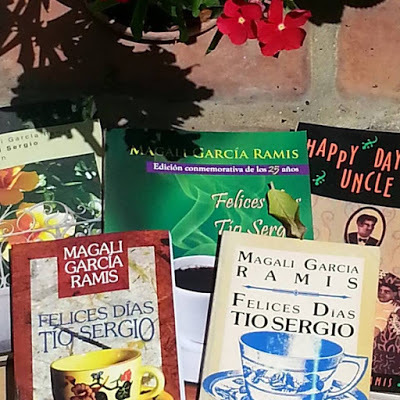

felices días, una columna

Esta columna apareció publicada en El Nuevo Día el miércoles, veintitrés de marzo del 2016.

Foto tomada sin permiso del Facebook de la autora.

Hoy terminé Felices días, tío Sergio de Magali García Ramis por cuarta vez y fue sólo cuando la comencé a ojear, post-lectura, como suelo hacer, que me tropecé con el pequeño detalle de que justo este año, al igual que yo, cumple tres décadas de existencia. Lo escribí en el margen, y luego le hice un doblés que se sumó a los otros que han hecho de esta copia manoseada menos un libro y más una historia personal de la lectura.

Encontré, por ejemplo, en unas hojas más adelante, en bolígrafo azul que anuncia los diecisiete años de su primer lector, breves notas en los márgenes que comparten la amargura de la joven protagonista, en los que cunde la decepción de haber nacido en una isla tan aparentemente falta de alcance. Cuando la protagonista descubre su “puertorriqueñidad” y se caracteriza, por única vez en el libro, como “colonizada”, ese mismo lector de letra gruesa, escribió simplemente: “¿?”.

Esos signos de interrogación están tachados a lápiz. El culpable fue el lector universitario. En los espacios que el adolescente dejó intacto, ese segundo fue anotando la construcción de la novela, como queriendo descifrar el truco de la escritora, de la escritura, para apropiárselo.

Un tercer lector, ya en tierras norteñas, con un bolígrafo negro, apenas anotó fechas en las esquinas como si sólo entonces, al releer la novela, la hubiese descubierto novela histórica. Después de la línea final, re-escribió un fragmento que sucede tres páginas antes: “Era cierto que no sabíamos casi nada de nuestro país…”.

¿Y hoy? Habrá miles formas de leer Felices días, Tío Sergio a sus treinta años. Una la propondría como arqueología del largo, pero lento colapso político de los pasados veinticinco años. Otra como una crónica de la ferocidad con la que se suprime al Tío Sergio, de la violencia constitutiva de los “felices días”. Y otra, la que quizás ha caracterizado este último recorrido, partiría de la sorpresa, y anotaría, tras el tercer lector, sólo: “Algo siempre se escapa”.

Foto tomada sin permiso del Facebook de la autora.

Hoy terminé Felices días, tío Sergio de Magali García Ramis por cuarta vez y fue sólo cuando la comencé a ojear, post-lectura, como suelo hacer, que me tropecé con el pequeño detalle de que justo este año, al igual que yo, cumple tres décadas de existencia. Lo escribí en el margen, y luego le hice un doblés que se sumó a los otros que han hecho de esta copia manoseada menos un libro y más una historia personal de la lectura.

Encontré, por ejemplo, en unas hojas más adelante, en bolígrafo azul que anuncia los diecisiete años de su primer lector, breves notas en los márgenes que comparten la amargura de la joven protagonista, en los que cunde la decepción de haber nacido en una isla tan aparentemente falta de alcance. Cuando la protagonista descubre su “puertorriqueñidad” y se caracteriza, por única vez en el libro, como “colonizada”, ese mismo lector de letra gruesa, escribió simplemente: “¿?”.

Esos signos de interrogación están tachados a lápiz. El culpable fue el lector universitario. En los espacios que el adolescente dejó intacto, ese segundo fue anotando la construcción de la novela, como queriendo descifrar el truco de la escritora, de la escritura, para apropiárselo.

Un tercer lector, ya en tierras norteñas, con un bolígrafo negro, apenas anotó fechas en las esquinas como si sólo entonces, al releer la novela, la hubiese descubierto novela histórica. Después de la línea final, re-escribió un fragmento que sucede tres páginas antes: “Era cierto que no sabíamos casi nada de nuestro país…”.

¿Y hoy? Habrá miles formas de leer Felices días, Tío Sergio a sus treinta años. Una la propondría como arqueología del largo, pero lento colapso político de los pasados veinticinco años. Otra como una crónica de la ferocidad con la que se suprime al Tío Sergio, de la violencia constitutiva de los “felices días”. Y otra, la que quizás ha caracterizado este último recorrido, partiría de la sorpresa, y anotaría, tras el tercer lector, sólo: “Algo siempre se escapa”.

Published on March 27, 2016 11:52

March 2, 2016

pensar no es un acto anómalo, escribió borges

"Pensar, analizar, inventar (me escribió también) no son actos anómalos, son la normal respiración de la inteligencia. Glorificar el ocasional cumplimiento de ea función, atesorar antiguos y ajenos pensamientos, recordar con incrédulo estupor lo que el doctor universalis pensó, es confesar nuestra languidez o nuestra barbarie. Todo hombre debe ser capaz de todas las ideas y entiendo que en el porvenir así lo será", dixit Pierre Menard y Borges.

Published on March 02, 2016 06:54

February 29, 2016

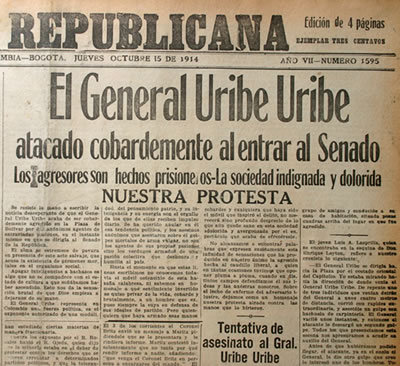

lo accidental vs. lo conspirativo, según juan gabriel vásquez

"Hay dos

maneras de ver o contemplar eso que llamamos historia: una es la visión

accidental, para la cual la historia es el producto azaroso de una infinita

cadena de actos irracionales, contingencias imprevisibles y hechos aleatorios

(la vida como un caos sin remisión que los seres humanos tratamos

desesperadamente de ordenar); y la otra es la visión conspirativa, un escenario

de sombras y manos invisibles y ojos que espían y voces que susurran en las esquinas,

un teatro en el cual todo ocurre por una razón, los accidentes no existen y mucho

menos las coincidencias, y donde las causas de lo sucedido se silencian por

razones que nunca nadie conoce. ‘En política nada pasa por accidente’, dijo una

vez Franklin Delano Roosevelt. ‘Si sucede, es porque así se planeó’. La frase,

que no he podido encontrar citada en ninguna fuente confiable, les encanta a

los adeptos e las teorías conspirativas, tal vez por venir de un hombre que

tanto decidió a lo largo de tanto tiempo (es decir, que tan poco espacio dejó a

la casualidad o al azar). Pero lo que hay en ella, si uno se asoma con cuidado

a su pozo maloliente, es suficiente para sobrecoger al más bravo, pues la frase

echa por tierra una de las mínimas certezas sobre las que fundamos nuestras

vidas: que las desgracias, los horrores, el dolor y el sufrimiento son

imprevisibles e inevitables, pero si alguien los puede prever o conocer, hará

lo posible por evitarlos. Es tan aterradora la idea de que otros sepan ahora

mismo que sucederá algo malo y no hagan nada para evitar el daño, es tan

espeluznante incluso para quienes ya hemos perdido toda inocencia y hemos

dejado atrás toda ilusión con respecto a la moralidad humana, que solemos tomar

esa visión de los hechos como un juego, un pasatiempo para desocupados o

crédulos, una estrategia inveterada para mejor lidiar con el caos de la historia

y la revelación, ya mil veces probada, de que somos sus peones o sus

marionetas. A la visión conspirativa respondemos entonces con nuestro bien

entrenado escepticismo y con un punto de ironía, repitiendo que de las

conspiraciones no hay pruebas, y los creyentes nos dirán que el objeto

principal de toda conspiración es esconder su propia existencia, y que el hecho

de no verla es la mejor prueba de que ahí está", dixit Juan Gabriel Vázquez en La forma de las ruinas, una novela que juega con los márgenes en los que la historia comienza a desdibujarse, pero que, siempre, regresa a la tierra firme de lo comprobable--para bien y para mal.

Published on February 29, 2016 18:18

La gloria es una incomprensión y quizá la peor, dice Borg...

La gloria es una incomprensión y quizá la peor, dice Borges que dijo Pierre Menard, según lo citó un amigo auténtico.

Published on February 29, 2016 06:51

February 26, 2016

zona, una columna en memoria de rosario ferré

Esta columna apareció publicada en El Nuevo Día el viernes veintiséis de febrero del 2016.

Fue la escritora del diecinueve George Eliot quien comenzó esa extraña novela sionista “Daniel Deronda” diciendo que es difícil bregar sin la fantasía de los principios; que hasta la ciencia, esa medidora tan escrupulosa, recurre a esa vana unidad y fija puntos entre las estrellas a los que llamar “origen”. Sin embargo, la literatura, decía, no tiene problema alguno en comenzar en el medio, justo en la mitad. Más que Eliot, sería esa otra británica Virginia Woolf la que nos daría la lección más explícitamente, al dejarnos caer en el medio del suceso, sin aviso alguno, y de repente ver que Mrs. Dalloway decidió que compraría las flores ella misma.

Con esta historia literaria como coartada, confieso que me gusta pensar que la narrativa puertorriqueña tiene uno de sus comienzos en 1972, con Rosario Ferré y la revista “Zona Carga y Descarga”, escrita así, sin la preposición (como solían gritar esas portadas de la cubana Zilia Sánchez imaginó).

No dudo que la bomba se haya confeccionado antes. Ya sea en el mismísimo siglo de Eliot a manos de Zeno Gandía y Tapia, o después, en la nostalgia de René Marqués, o inclusive en el salón de clase de la iupi en el que dicen que el crítico uruguayo Ángel Rama dictó el curso sobre lo fantástico que le hizo prender el bombillo a Ferré y sus conspiradores. Pero el punto es que Ferré decidió que compraría las flores ella misma (discúlpenme el reguero de metáforas) y fue entonces, en Zona, que la bomba explotó. Que estalló y no dejó santo con cabeza, pero sí un agujero, un roto, un cráter del tamaño del mundo en el horizonte literario.

En su memoria, vale recordar ese agujero. Porque fue por ahí que nos entró Manuel Ramos Otero, y muchísimos y muchísimas más. Fue y es en ese aparatoso roto, boquete, y cráter donde se fundó y reside, creo, todo lo que viene posteriormente a llamarse literatura puertorriqueña.

Rosario Ferré y Elena Poniatowska, foto de La jornada.

Fue la escritora del diecinueve George Eliot quien comenzó esa extraña novela sionista “Daniel Deronda” diciendo que es difícil bregar sin la fantasía de los principios; que hasta la ciencia, esa medidora tan escrupulosa, recurre a esa vana unidad y fija puntos entre las estrellas a los que llamar “origen”. Sin embargo, la literatura, decía, no tiene problema alguno en comenzar en el medio, justo en la mitad. Más que Eliot, sería esa otra británica Virginia Woolf la que nos daría la lección más explícitamente, al dejarnos caer en el medio del suceso, sin aviso alguno, y de repente ver que Mrs. Dalloway decidió que compraría las flores ella misma.

Con esta historia literaria como coartada, confieso que me gusta pensar que la narrativa puertorriqueña tiene uno de sus comienzos en 1972, con Rosario Ferré y la revista “Zona Carga y Descarga”, escrita así, sin la preposición (como solían gritar esas portadas de la cubana Zilia Sánchez imaginó).

No dudo que la bomba se haya confeccionado antes. Ya sea en el mismísimo siglo de Eliot a manos de Zeno Gandía y Tapia, o después, en la nostalgia de René Marqués, o inclusive en el salón de clase de la iupi en el que dicen que el crítico uruguayo Ángel Rama dictó el curso sobre lo fantástico que le hizo prender el bombillo a Ferré y sus conspiradores. Pero el punto es que Ferré decidió que compraría las flores ella misma (discúlpenme el reguero de metáforas) y fue entonces, en Zona, que la bomba explotó. Que estalló y no dejó santo con cabeza, pero sí un agujero, un roto, un cráter del tamaño del mundo en el horizonte literario.

En su memoria, vale recordar ese agujero. Porque fue por ahí que nos entró Manuel Ramos Otero, y muchísimos y muchísimas más. Fue y es en ese aparatoso roto, boquete, y cráter donde se fundó y reside, creo, todo lo que viene posteriormente a llamarse literatura puertorriqueña.

Rosario Ferré y Elena Poniatowska, foto de La jornada.

Published on February 26, 2016 06:33

February 22, 2016

matar la novela, dixit bourdieu

"The history of the novel, at least since Flaubert, may also be described as long effort to 'kill the novelistic', in Edmond de Gomcourt's phrase, that is to say, to purify the novel everything that seems to define it--plot, action, hero. The line goes from Flaubert and the 'novel about nothing' or the Goncourts and the ambition for a 'novel without events, plot, or low amusement' to the 'Nouveau Roman' and the dissolution of the linear story and, with Claude Simon, the search for an almost pictorial (or musical), composition, founded on periodic returns and internal correspondences of a limited number of narrative elements, situations, characters, locations, actions, repeated several times with modifications or modulations," dixit Pierre Bourdieu.

Published on February 22, 2016 07:50

February 21, 2016

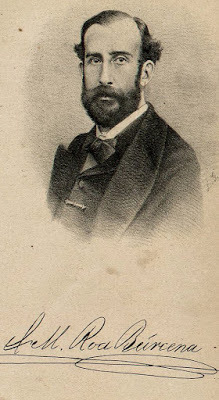

nuevo artículo académico decimonónico

Este mes saqué un artículo académico nuevo en el último número de Decimonónica: Revista de Producción Cultural Hispánica Decimonónica. Se ocupa de un novelista católico del siglo XIX mexicano y una novelita ejemplar suya en la que reflexiona en torno al daño que las ideas liberales del trabajo causarán en México y en todos los reinos del Señorrrrr. Es un fragmento de la tesis y parte de una investigación más grande sobre la gramática política del trabajo en México (más o menos entre el 1820-1920, pero quién sabe ahora mismo). Si les mola ese tipo de cosas, están invitados a leerlo. Lo colgué en mi página de Academia.edu.

Published on February 21, 2016 08:49