Sergio Gutiérrez Negrón's Blog, page 20

April 25, 2015

el mito de la destrucción editorial, literatura indigena, la novela neoliberal, mariano azuela en texas, la lectura distante, el marxismo de barthes, y el kindergarten de la teoría

Lecturas sueltas de esta semana.

1. Two For Tuesday: Is The Publishing Industry Doomed?, en MELVILLE HOUSE, por Mark Krotov & Alex Shephard

Melville House es una editorial gringa que me gusta mucho, y semanalmente ponen unos de estos ensayos conversados en los que se discute de todo. En este, discuten el mito de la supuesta destrucción del mundo editorial americano. Para Shephard, el discurso sobre tal destrucción es un mito, aunque en parte cierto: sí, muchas librerías cerraron en la pasada década y siguen cerrando, pero a muchas otras le va mejor que nunca. Claro, Shephard está de acuerdo con una crítica a la industria, pero como el éxito de su editorial ha probado, hay que hablar con cuidado y aclarar realmente que la supuesta destrucción ha sido un cambio, quizás para bien. Los discursos de tal destrucción, que van de la mano con los elogios ciegos y libertarios al ebook, no son más que un futurismo libertario en el que la tecnología cambia todo. El punto principal es que, aunque mucha gente que reproduce el discurso lo hace inocentemente, es uno que ha sido espoleado por Amazon, principalmente. Acá la cruz de su argumento, muy dura:

"The most important thing about this narrative is that it internalizes a technolibertarian idea about labor: namely that it doesn’t matter in the digital economy. Few people understand the amount of work that goes into making a book a book—not just the rounds of edits and copyedits, but the packaging, marketing, and publicizing—and that ignorance is particularly well-suited to an ideology that doesn’t give a fuck about work. The promise of digital is to make products available instantaneously at very low costs and that’s a promise that publishing—which requires an enormous amount of labor—isn’t particularly well-suited to meet. Books cost what they do in large part because people make them and devaluing that labor—no matter what you think about “elasticity”—is a mistake."

2. ¿Literatura? ¿indígena?, en Letras Libres. Por Yasnaya Elena Aguilar Gil

"La literatura, como se ha dicho ya bastante, es un fenómeno cultural e históricamente determinado. La literatura es solo una entre las muchas posibilidades de aquello que el lingüista ruso Roman Jakobson llamó función poética, una función que, al igual que las otras funciones pueden ejercer todas las lenguas del mundo. Solo podemos llamar literatura a aquello que se produce ejerciendo la función poética en la tradición occidental, obedeciendo sus principios de producción y distribución, utilizando sus géneros, publicando e insertándose en el sistema de formación del canon, independientemente si esto se realiza en rarámuri, francés, mixteco o español. Por otro lado, no me parece necesario que, desde esta tradición, haya que validar las otras maneras de ejercer la función poética en otras culturas o en otras épocas llamándolas también literatura. En ese sentido, etiquetas como “literatura prehispánica” me parecen un total despropósito. Las narraciones mixes de tradición oral no son literatura y no está mal que no lo sean. Son, eso sí, una muestra de la manera en la que se ejerce la función poética en esta lengua."

3. THE PLUTOCRATIC IMAGINATION, en DISSENT, por Jeffrey J. Williams

Este ensayo es un poco mongo, y del año pasado, pero intenta pensar lo que el autor llama la novela neoliberal americana. Según Williams, desde más o menos los noventas surgió una novela en la que lo político se presenta como el dominio de las finanzas y de los súper ricos. Esta novela pasó de la novela política anterior, en la que se buscaba exponer lo que el gobierno formal intentaba esconder debajo de la superficie, a una novela clasemediera en la que el gobierno sobra, y el enfoque está en la plutocracia que ha reemplazado la democracia. Los autores a los que se refiere son muchos, pero los que he leído y son más conocidos yo diría que son Franzen, Egan, Eggers, O'Neill.

Williams pasa a argüir que esta novela neoliberal pasa de una alegoría moral a un realismo resignado, en el que la conspiración no se molesta en esconderse. En vez de rabia o activismo ante la injusticia y la desigualdad, son novelas desencantadas y menos "oppositional". Williams termina arguyendo que quizás esta ola comienza a deshacerse ante el surgimiento posterior de la novela del 9/11, que aunque extiende mucho de lo ya descrito, invierte "the politics of the super-rich: if the neoliberal novel displays a world in which wealthy individuals dominate political power and there is no procedural recourse, then the only political option is not collective action but the individual action of the terrorist. The terrorist is the dark side of the Randian hero, fulfilling, even if perversely, the logic of neoliberalism. Like Vin Haven’s brand of politics, it is a vision that vacates democratic possibilities, although it despairs of them rather than overrides them."

Claro al hablar de la novela neoliberal, todas las escogidas son escritas por blancos. Si se incluyeran todas las variantes de la supuesta "ethnic" fiction, la clasificación habría que extenderla a cierta celebración multiculturalista, cierta supervivencia de los upward narratives y de la fantasía de clase media en la literatura de minorías americanas (que justo los autores reseñados por Williams creen que se erosionan). Estas son igualmente cómplices con el momento neoliberal, pero incluirlas, no sólo complicaría el retrato del neoliberalismo, sino que además podrían resaltarse los horizontes positivos que abre el neoliberalismo, y que normalmente son ignorados porque complicarían la crítica. Estos horizontes no desarticularían para nada la crítica del neoliberalismo, pero sí podrían ayudarnos a entender mejor sus mecanismos.

4. MARIANO AZUELA AND THE “BROWN SCARE”, en LITERAL, por Robert McKee Irwin.

Una breve ponencia que diserta sobre lo que sucedía en El Paso y en la frontera durante los años en los que Azuela publicó Los de Abajo. Aunque no se registra en la novela, en la que el pueblo estadounidense aparece como santuario, la época estuvo marcada por una atmósfera de paranoia y el miedo de una eventual invasión mexicana (el Plan de San Diego, Texas) a los Estados Unidos.

5. AFTER CLOSE READING, en THE NEW RAMBLER, por Jonathan Freedman

Este ensayo repite muchos de los argumentos hechos a favor y en contra de lo que Moretti ha llamado lectura distante (no sólo él, también lo han llamado lectura de superficies en la revista arbitrada Representations). La premisa básica de Moretti es pasar de la lectura y en análisis quisquilloso del close reading, a su opuesto, un análisis que utiliza nuevas tecnologías para hacer grandes argumentos de todo lo que ha sido publicado. Claro, todo lo que ha sido publicado que está digitalizado y que forma parte de X o Y archivo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí surgen muchos de los problemas. Si ya conoces los argumentos y todo el revolú, lo único central es su conclusión, que aunque he leído gente que la sugiere antes, aquí el autor la resume bien: "Moretti is quite helpful here; his polemical arguments for a practice that he does not—I would suggest, cannot--follow, reminds us that we need the virgin and the dynamo, as Henry Adams might put it, or both the ghost and the machine, as Gilbert Ryle, Arthur Koestler, and the X-files would insist, in order to grasp both the facticity and the uncanniness of literary statement. And isn’t it that doubleness that drew us to it in the first place?"

6. THE MARXISM OF ROLAND BARTHES, en The Charnell House, por Ross Wolfe

Una recopilación de textos y citas que contextualizan las posturas de Barthes con respecto al marxismo. Bastante chévere no sólo los relatos acerca del momento sesentoso francés, sino también de las trifulcas y bochinches entre corillos de izquierdas que recuerdan a las peleas ideológicas de la universidad--o realmente, de cualquier izquierda. A Barthes no le agradó el reguero 68, by the way.

7. 13 THINGS YOU DIDN’T KNOW ABOUT DELEUZE AND GUATTARI en CRITICAL THEORY por EUGENE WOLTERS

Si a Barthes no le tripió el 68 a todos los demas teóricos cita les du jour sí. Y cuando se acabó todo, se creó un recinto universitario para meterlos a todos. Lo que sigue es como de una obrita de David Ives:

"After the events of May ’68, Paris-VIII, also known as Vincennes, was created to be a refuge for radical students. A committee of 20 peoples that included Jacques Derrida and Roland Barthes set out to model Vincennes after MIT. Michel Foucault was named the head of the philosophy department. While Deleuze could not initially work at Vincennes, he later joined a staff that was comprised of Alain Badiou, Jacques Ranciere, Jean-Francois Lyotard and Judith Miller.

If you wondered what could go wrong in a department filled with radicals and communists, the answer is everything. Students tore open ceilings to see “if the police had bugged the rooms” and matters of administration were often seen as fascist coups. Department members invited friends to teach classes, many of whom would not even show up for class.

When Ranciere and Badiou decided that “not showing up” was pretty good grounds to fire these teachers, the victims immediately declared it “a Bolshevik coup and alerted Deleuze and Lyotard, who saw it as the start of a witch hunt. ‘They organized a sort of hunger strike in Deleuze’s seminar.'”

And grades? Capitalist bullshit! Judith Miller openly declared “certain collective have decided not to grade students on the basis of written workers, others have decided to give a diploma to anyone who thinks they deserve one.” If you just thought “Hey! That’s something I shouldn’t openly announce to the public”, then congratulations, you’re right. The French government swiftly declared that the Vincennes philosophy department could no longer award national diplomas."

1. Two For Tuesday: Is The Publishing Industry Doomed?, en MELVILLE HOUSE, por Mark Krotov & Alex Shephard

Melville House es una editorial gringa que me gusta mucho, y semanalmente ponen unos de estos ensayos conversados en los que se discute de todo. En este, discuten el mito de la supuesta destrucción del mundo editorial americano. Para Shephard, el discurso sobre tal destrucción es un mito, aunque en parte cierto: sí, muchas librerías cerraron en la pasada década y siguen cerrando, pero a muchas otras le va mejor que nunca. Claro, Shephard está de acuerdo con una crítica a la industria, pero como el éxito de su editorial ha probado, hay que hablar con cuidado y aclarar realmente que la supuesta destrucción ha sido un cambio, quizás para bien. Los discursos de tal destrucción, que van de la mano con los elogios ciegos y libertarios al ebook, no son más que un futurismo libertario en el que la tecnología cambia todo. El punto principal es que, aunque mucha gente que reproduce el discurso lo hace inocentemente, es uno que ha sido espoleado por Amazon, principalmente. Acá la cruz de su argumento, muy dura:

"The most important thing about this narrative is that it internalizes a technolibertarian idea about labor: namely that it doesn’t matter in the digital economy. Few people understand the amount of work that goes into making a book a book—not just the rounds of edits and copyedits, but the packaging, marketing, and publicizing—and that ignorance is particularly well-suited to an ideology that doesn’t give a fuck about work. The promise of digital is to make products available instantaneously at very low costs and that’s a promise that publishing—which requires an enormous amount of labor—isn’t particularly well-suited to meet. Books cost what they do in large part because people make them and devaluing that labor—no matter what you think about “elasticity”—is a mistake."

2. ¿Literatura? ¿indígena?, en Letras Libres. Por Yasnaya Elena Aguilar Gil

"La literatura, como se ha dicho ya bastante, es un fenómeno cultural e históricamente determinado. La literatura es solo una entre las muchas posibilidades de aquello que el lingüista ruso Roman Jakobson llamó función poética, una función que, al igual que las otras funciones pueden ejercer todas las lenguas del mundo. Solo podemos llamar literatura a aquello que se produce ejerciendo la función poética en la tradición occidental, obedeciendo sus principios de producción y distribución, utilizando sus géneros, publicando e insertándose en el sistema de formación del canon, independientemente si esto se realiza en rarámuri, francés, mixteco o español. Por otro lado, no me parece necesario que, desde esta tradición, haya que validar las otras maneras de ejercer la función poética en otras culturas o en otras épocas llamándolas también literatura. En ese sentido, etiquetas como “literatura prehispánica” me parecen un total despropósito. Las narraciones mixes de tradición oral no son literatura y no está mal que no lo sean. Son, eso sí, una muestra de la manera en la que se ejerce la función poética en esta lengua."

3. THE PLUTOCRATIC IMAGINATION, en DISSENT, por Jeffrey J. Williams

Este ensayo es un poco mongo, y del año pasado, pero intenta pensar lo que el autor llama la novela neoliberal americana. Según Williams, desde más o menos los noventas surgió una novela en la que lo político se presenta como el dominio de las finanzas y de los súper ricos. Esta novela pasó de la novela política anterior, en la que se buscaba exponer lo que el gobierno formal intentaba esconder debajo de la superficie, a una novela clasemediera en la que el gobierno sobra, y el enfoque está en la plutocracia que ha reemplazado la democracia. Los autores a los que se refiere son muchos, pero los que he leído y son más conocidos yo diría que son Franzen, Egan, Eggers, O'Neill.

Williams pasa a argüir que esta novela neoliberal pasa de una alegoría moral a un realismo resignado, en el que la conspiración no se molesta en esconderse. En vez de rabia o activismo ante la injusticia y la desigualdad, son novelas desencantadas y menos "oppositional". Williams termina arguyendo que quizás esta ola comienza a deshacerse ante el surgimiento posterior de la novela del 9/11, que aunque extiende mucho de lo ya descrito, invierte "the politics of the super-rich: if the neoliberal novel displays a world in which wealthy individuals dominate political power and there is no procedural recourse, then the only political option is not collective action but the individual action of the terrorist. The terrorist is the dark side of the Randian hero, fulfilling, even if perversely, the logic of neoliberalism. Like Vin Haven’s brand of politics, it is a vision that vacates democratic possibilities, although it despairs of them rather than overrides them."

Claro al hablar de la novela neoliberal, todas las escogidas son escritas por blancos. Si se incluyeran todas las variantes de la supuesta "ethnic" fiction, la clasificación habría que extenderla a cierta celebración multiculturalista, cierta supervivencia de los upward narratives y de la fantasía de clase media en la literatura de minorías americanas (que justo los autores reseñados por Williams creen que se erosionan). Estas son igualmente cómplices con el momento neoliberal, pero incluirlas, no sólo complicaría el retrato del neoliberalismo, sino que además podrían resaltarse los horizontes positivos que abre el neoliberalismo, y que normalmente son ignorados porque complicarían la crítica. Estos horizontes no desarticularían para nada la crítica del neoliberalismo, pero sí podrían ayudarnos a entender mejor sus mecanismos.

4. MARIANO AZUELA AND THE “BROWN SCARE”, en LITERAL, por Robert McKee Irwin.

Una breve ponencia que diserta sobre lo que sucedía en El Paso y en la frontera durante los años en los que Azuela publicó Los de Abajo. Aunque no se registra en la novela, en la que el pueblo estadounidense aparece como santuario, la época estuvo marcada por una atmósfera de paranoia y el miedo de una eventual invasión mexicana (el Plan de San Diego, Texas) a los Estados Unidos.

5. AFTER CLOSE READING, en THE NEW RAMBLER, por Jonathan Freedman

Este ensayo repite muchos de los argumentos hechos a favor y en contra de lo que Moretti ha llamado lectura distante (no sólo él, también lo han llamado lectura de superficies en la revista arbitrada Representations). La premisa básica de Moretti es pasar de la lectura y en análisis quisquilloso del close reading, a su opuesto, un análisis que utiliza nuevas tecnologías para hacer grandes argumentos de todo lo que ha sido publicado. Claro, todo lo que ha sido publicado que está digitalizado y que forma parte de X o Y archivo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí surgen muchos de los problemas. Si ya conoces los argumentos y todo el revolú, lo único central es su conclusión, que aunque he leído gente que la sugiere antes, aquí el autor la resume bien: "Moretti is quite helpful here; his polemical arguments for a practice that he does not—I would suggest, cannot--follow, reminds us that we need the virgin and the dynamo, as Henry Adams might put it, or both the ghost and the machine, as Gilbert Ryle, Arthur Koestler, and the X-files would insist, in order to grasp both the facticity and the uncanniness of literary statement. And isn’t it that doubleness that drew us to it in the first place?"

6. THE MARXISM OF ROLAND BARTHES, en The Charnell House, por Ross Wolfe

Una recopilación de textos y citas que contextualizan las posturas de Barthes con respecto al marxismo. Bastante chévere no sólo los relatos acerca del momento sesentoso francés, sino también de las trifulcas y bochinches entre corillos de izquierdas que recuerdan a las peleas ideológicas de la universidad--o realmente, de cualquier izquierda. A Barthes no le agradó el reguero 68, by the way.

7. 13 THINGS YOU DIDN’T KNOW ABOUT DELEUZE AND GUATTARI en CRITICAL THEORY por EUGENE WOLTERS

Si a Barthes no le tripió el 68 a todos los demas teóricos cita les du jour sí. Y cuando se acabó todo, se creó un recinto universitario para meterlos a todos. Lo que sigue es como de una obrita de David Ives:

"After the events of May ’68, Paris-VIII, also known as Vincennes, was created to be a refuge for radical students. A committee of 20 peoples that included Jacques Derrida and Roland Barthes set out to model Vincennes after MIT. Michel Foucault was named the head of the philosophy department. While Deleuze could not initially work at Vincennes, he later joined a staff that was comprised of Alain Badiou, Jacques Ranciere, Jean-Francois Lyotard and Judith Miller.

If you wondered what could go wrong in a department filled with radicals and communists, the answer is everything. Students tore open ceilings to see “if the police had bugged the rooms” and matters of administration were often seen as fascist coups. Department members invited friends to teach classes, many of whom would not even show up for class.

When Ranciere and Badiou decided that “not showing up” was pretty good grounds to fire these teachers, the victims immediately declared it “a Bolshevik coup and alerted Deleuze and Lyotard, who saw it as the start of a witch hunt. ‘They organized a sort of hunger strike in Deleuze’s seminar.'”

And grades? Capitalist bullshit! Judith Miller openly declared “certain collective have decided not to grade students on the basis of written workers, others have decided to give a diploma to anyone who thinks they deserve one.” If you just thought “Hey! That’s something I shouldn’t openly announce to the public”, then congratulations, you’re right. The French government swiftly declared that the Vincennes philosophy department could no longer award national diplomas."

Published on April 25, 2015 13:36

April 22, 2015

deuda, una columna

Esta columna apareció el miércoles 22 de abril del 2015 en El Nuevo Día.

La primera mitad de la sesión de “concientización” financiera a recién graduados, de cómo pagar nuestra deuda estudiantil, pasó sin grandes sobresaltos. Sin embargo, a mitad de charla, mientras detallaba vías para apelar la posibilidad de la incapacidad de pago, el tono cambió. El flaquísimo facilitador sureño se volvió algo agresivo, y se interrumpió para decir que, pasase lo que pasase, “teníamos” que pagar nuestras deudas. No podíamos “no” hacerlo.

Hubo un silencio y el hombre continuó: tal vez algún día nos encontrásemos con problemas de salud, familiares, o laborales. Sin duda, estos reclamarían nuestros recursos. Pero nuestra responsabilidad primera, dijo, como si se sincerase, era para con la deuda. Una deuda, concluyó, “como bien sabíamos”, es una promesa, y si éstas no se cumpliesen, no habría sociedad.

Una estudiante, una pelinegra con “piercing” en la nariz, levantó la mano, y, tartamudeando un poco, comentó que el primer préstamo estudiantil de muchos allí databa a cuando apenas tenían diecisiete años, por lo que era algo políticamente incorrecto recurrir al lenguaje de la culpa en una orientación oficial. El hombre se disculpó por el malentendido, y aclaró que no quería entrar en discusiones políticas. De hecho, dijo, no hablaba de política, sino de nuestra obligación natural para con la sociedad.

La estudiante miró a su alrededor, como si buscase aliados. Al ver que nadie más decía nada, se paró, e interrumpió al hombre nuevamente, ahora sin titubear. Dijo que no había nada natural en la deuda, nada natural en tener que endeudarse, que lo único natural en todo aquel salón era la ensalada que nos ofrecían como parte del almuerzo que acompañaba la sesión, y quizás ni eso.

Alguien en la sala se rió. Siguió un silencio tenso, interrumpido sólo cuando una de las organizadoras declaró un receso. Miré, casi por instinto, a la ensalada en la mesa. A diferencia de las otras bandejas, estaba intacta: las hojas de lechuga, los rojos tomates, las julianas de pimientos dorados.

La primera mitad de la sesión de “concientización” financiera a recién graduados, de cómo pagar nuestra deuda estudiantil, pasó sin grandes sobresaltos. Sin embargo, a mitad de charla, mientras detallaba vías para apelar la posibilidad de la incapacidad de pago, el tono cambió. El flaquísimo facilitador sureño se volvió algo agresivo, y se interrumpió para decir que, pasase lo que pasase, “teníamos” que pagar nuestras deudas. No podíamos “no” hacerlo.

Hubo un silencio y el hombre continuó: tal vez algún día nos encontrásemos con problemas de salud, familiares, o laborales. Sin duda, estos reclamarían nuestros recursos. Pero nuestra responsabilidad primera, dijo, como si se sincerase, era para con la deuda. Una deuda, concluyó, “como bien sabíamos”, es una promesa, y si éstas no se cumpliesen, no habría sociedad.

Una estudiante, una pelinegra con “piercing” en la nariz, levantó la mano, y, tartamudeando un poco, comentó que el primer préstamo estudiantil de muchos allí databa a cuando apenas tenían diecisiete años, por lo que era algo políticamente incorrecto recurrir al lenguaje de la culpa en una orientación oficial. El hombre se disculpó por el malentendido, y aclaró que no quería entrar en discusiones políticas. De hecho, dijo, no hablaba de política, sino de nuestra obligación natural para con la sociedad.

La estudiante miró a su alrededor, como si buscase aliados. Al ver que nadie más decía nada, se paró, e interrumpió al hombre nuevamente, ahora sin titubear. Dijo que no había nada natural en la deuda, nada natural en tener que endeudarse, que lo único natural en todo aquel salón era la ensalada que nos ofrecían como parte del almuerzo que acompañaba la sesión, y quizás ni eso.

Alguien en la sala se rió. Siguió un silencio tenso, interrumpido sólo cuando una de las organizadoras declaró un receso. Miré, casi por instinto, a la ensalada en la mesa. A diferencia de las otras bandejas, estaba intacta: las hojas de lechuga, los rojos tomates, las julianas de pimientos dorados.

Published on April 22, 2015 06:00

April 15, 2015

el escritor y el repertorio, dixit aira

En

términos generales, es inevitable que un escritor se haga un repertorio de

temas y palabras (que son en buena medida lo mismo) y que éstos vuelvan una y

otra vez, en distintas configuraciones. La combinatoria no se opone al anhelo

de novedad, de invención, sino que es la regla que lo mueve. Para el artista,

toda la innovación está en volver a crear sentido; y en que sea siempre otro sentido a aprtir de los mismos elementos, no de otros. Si se

permitiera a sí mismo la introducción de elementos distintos, correría peligro

la construcción de su mito personal y entraría en un diletantismo o en la mera

producción de obras e arte para consumo del público. (Por supuesto que la

diferencia, lo distinto, lo nuevo, lo inesperado, pueden ser también elementos

que entran en la combinatoria.....) [...] Aquí tocamos la definición misma del arte: es la configuración de los

elementos la que hacen arte, no los elementos en sí. La forma, no el contenido.

En realidad, es este mecanismo de combinatoria el que produce la repartición

forma/contenido.

Quizás

aquí, como en tantos otros puntos, habría que tomar en cuenta la diferencia

entre el escritor que empieza a escribir y el que sigue escribiendo. Los

elementos que constituyen la combinatoria en cuya recurrencia el escritor

encuentra el modo de persistir, aparecieron una primera vez, la vez de la

invención. Ese momento, 'la invención del contenido', es único, no se repite.

La obra está hecha desde el comienzo. La repetición perfecta, por más que se

busque toda la vida, es imposible: la combinatoria, el juego de la forma, toma

su lugar. Claro que la forma va creando su propio contenido, y así es como el

escritor revive a lo largo de toda su vida su origen: su vida es su mito de

origen.

César Aira, Alejandra Pizarnik (1998)

Published on April 15, 2015 12:05

April 11, 2015

el surgimiento del sujeto vulnerable, dixit jameson

How can culture and

subjectivity not be transformed, when opened to the vicissitudes of this vaster

landscape and population which is globalization itself? No longer

protected by family or region, nor even by the nation itself and its national

identity, the emergence of the vulnerable subject into a world of billions of

anonymous equals is bound to bring about still more momentous changes in human

reality. The experience of singularity is, on this level, the very expression

of this subjective destitution, one so often remedied by the regression into

older group or religious structures, or the invention of pseudo-traditional

ethnic identities, with results ranging from genocide to luxury hobbies. This

dialectic, between egoism and pseudo-collectivity, carries within it at least

one moment of truth, namely the radical differentiation—qualitative,

ontological and methodological alike—between the analysis of individual

experience and that of groups or collectivities. Both kinds of analysis share

the dilemma of bearing on an imaginary object, one whose unity is impossible

and whose stubborn endurance demands, on the one hand, a new ethic, and on the

other a new politics. To project either of these impossible tasks is Utopian;

to refuse them is frivolous and nihilistic. But it is the political dilemma we

must face in conclusion.

Fredric Jameson, "The Aesthetics of Singularity" (2015)

Published on April 11, 2015 07:44

March 31, 2015

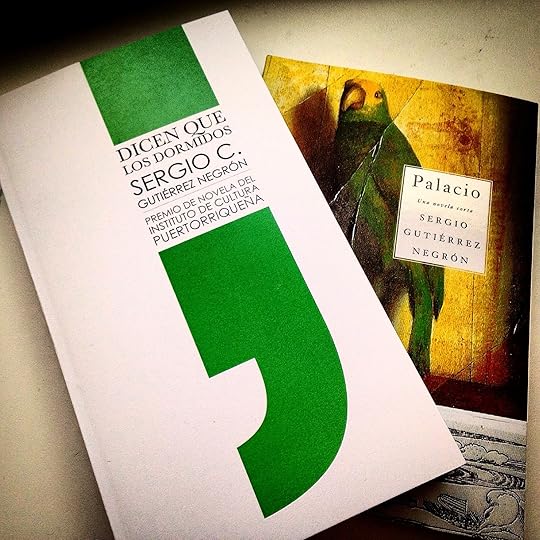

nuevas ediciones

Oficialmente, Palacio (2011/2014) y Dicen que los dormidos (2014/2015) están en sus segundas ediciones. No sé si eso dice algo con respecto a si han sido leídas, pero, como mínimo, garantiza que se encuentren en bastantes libreros.

Ambas ediciones han sido corregidas. Los cambios en la primera son mínimos. En la segunda, son cambios mayores. De todos modos, ando bastante contento.

Published on March 31, 2015 15:07

March 26, 2015

estilo, una columna

Esta columna apareció el miércoles 25 de marzo del 2015 en El Nuevo Día.

El otro día escuchaba a un viejo guerrillero venezolano de los años sesenta decir, a una sala llena, y con algo de sorpresa que lo más increíble de “todo esto”-hablaba del estado actual de la sociedad capitalista (neo)liberal- es que su arma más fuerte, más allá de sus agresiones económicas, que sus invasiones militares, había venido a ser lo fácil que lo absorbía todo en su tejido cultural. Que lo más sorprendente es que su violencia no ocurría a nivel de contenido -puedes hablar de lo que quieras, después de todo- sino que ocurre al nivel formal, al nivel del modo en el que puedes “decir lo que quieras”.

El hombre se detuvo entonces y tosió. Al comienzo de su turno, había dicho que había preparado unas palabras sobre la persona a la que se homenajeaba, palabras acerca de su carrera y su lugar en la Historia. Pero así de rápido puso los papeles boca abajo y comenzó a improvisar con respecto al “decir lo que quieras”, a la inherencia 24/7 a través de los medios y los productos culturales de un sistema de valores que, según él, sorprende.

Sorprende porque, aunque insiste en la necesidad de cada uno de nosotros de apartarse del ganado, en hacer nuestro propio camino, seguimos caminando todos en la misma dirección, excepto que sin percatarnos de ello. En otras palabras, lo que le sorprendía al viejo guerrillero del mundo actual era que, a pesar de la libertad de “decir lo que quieras”, la gente parecía querer decir muy poco.

El hombre se recuperó de su tos, y volvió a aquello de la “forma fuerte” del sistema económico, de lo difícil que es enfrentarse críticamente a una ideología que tiene bordes muy ásperos, pero que los esconde mucho mejor y exitosamente que cualquier otro. Eso es lo más violento del mismo, y más hoy en día, dijo, que su violencia no es tanto cosa de contenido, sino, más que todo, es cuestión de estilo.

El otro día escuchaba a un viejo guerrillero venezolano de los años sesenta decir, a una sala llena, y con algo de sorpresa que lo más increíble de “todo esto”-hablaba del estado actual de la sociedad capitalista (neo)liberal- es que su arma más fuerte, más allá de sus agresiones económicas, que sus invasiones militares, había venido a ser lo fácil que lo absorbía todo en su tejido cultural. Que lo más sorprendente es que su violencia no ocurría a nivel de contenido -puedes hablar de lo que quieras, después de todo- sino que ocurre al nivel formal, al nivel del modo en el que puedes “decir lo que quieras”.

El hombre se detuvo entonces y tosió. Al comienzo de su turno, había dicho que había preparado unas palabras sobre la persona a la que se homenajeaba, palabras acerca de su carrera y su lugar en la Historia. Pero así de rápido puso los papeles boca abajo y comenzó a improvisar con respecto al “decir lo que quieras”, a la inherencia 24/7 a través de los medios y los productos culturales de un sistema de valores que, según él, sorprende.

Sorprende porque, aunque insiste en la necesidad de cada uno de nosotros de apartarse del ganado, en hacer nuestro propio camino, seguimos caminando todos en la misma dirección, excepto que sin percatarnos de ello. En otras palabras, lo que le sorprendía al viejo guerrillero del mundo actual era que, a pesar de la libertad de “decir lo que quieras”, la gente parecía querer decir muy poco.

El hombre se recuperó de su tos, y volvió a aquello de la “forma fuerte” del sistema económico, de lo difícil que es enfrentarse críticamente a una ideología que tiene bordes muy ásperos, pero que los esconde mucho mejor y exitosamente que cualquier otro. Eso es lo más violento del mismo, y más hoy en día, dijo, que su violencia no es tanto cosa de contenido, sino, más que todo, es cuestión de estilo.

Published on March 26, 2015 07:18

March 13, 2015

las cosas lentas, escribe rivera garza

Published on March 13, 2015 04:51

February 25, 2015

futuros, una columna

Esta columna apareció el miércoles 25 de marzo del 2015 en El Nuevo Día.

¿Cuál es el futuro de la austeridad? Lo pregunto sinceramente. ¿En qué horizonte es que se ancla la retahíla de medidas que siguen insistiendo en el sacrificio de hoy por el mañana? No pregunto por cuáles son las consecuencias reales y materiales de estas medidas. Ésas las está viviendo un mundo en el que la escasez se multiplica y las protecciones sociales se erosionan; un mundo en el que el pueblo le sale demasiado caro al estado y a los mercados financieros.

Lo que quiero entender es cómo es que los defensores de estas medidas se imaginan el mundo después de que las deudas hayan sido disminuidas y los bonistas reembolsados, especialmente tras los “necesarios” cortes salariales, el requerido aumento tributario, la predicada eliminación de los beneficios, la inevitable supresión de los cuidados sociales, la provechosa liquidación del “mantengo”, y el conveniente encogimiento del estado.

En fin, lo que quiero poder apreciar, aunque sólo fuese a nivel argumentativo, es cómo es que los defensores de estas medidas imaginan los futuros que esperan encontrar más allá de la crisis.

Y cuando digo futuros, aclaro, no hablo de los juegos especulativos de la bolsa. Aunque todo parecería indicar que es precisamente en ese nivel que reside y se agota todo el archivo de su visión imaginativa. En teoría, una vez la cuestión de la deuda haya sido aplacada, todo volvería a una vieja y ansiada normalidad caracterizada por la plenitud. Esta normalidad le beneficiaría a toda la ciudadanía, rica, pobre, y sobre todo productiva.

Pero, ¿a cuál normalidad? Habrá que suponer que es la breve y prometida normalidad de la riqueza circa 936, aunque esos detalles parecerían no importar. Tal vez sea eso lo más frustrante del discurso de la austeridad: que le insiste a los tripulantes en que hay que saltar, que grita que el bote se está hundiendo, pero ni tan siquiera se preocupa en mencionar lo que seguramente ya sabe: que el agua está congelada y los botes salvavidas, agujereados.

¿Cuál es el futuro de la austeridad? Lo pregunto sinceramente. ¿En qué horizonte es que se ancla la retahíla de medidas que siguen insistiendo en el sacrificio de hoy por el mañana? No pregunto por cuáles son las consecuencias reales y materiales de estas medidas. Ésas las está viviendo un mundo en el que la escasez se multiplica y las protecciones sociales se erosionan; un mundo en el que el pueblo le sale demasiado caro al estado y a los mercados financieros.

Lo que quiero entender es cómo es que los defensores de estas medidas se imaginan el mundo después de que las deudas hayan sido disminuidas y los bonistas reembolsados, especialmente tras los “necesarios” cortes salariales, el requerido aumento tributario, la predicada eliminación de los beneficios, la inevitable supresión de los cuidados sociales, la provechosa liquidación del “mantengo”, y el conveniente encogimiento del estado.

En fin, lo que quiero poder apreciar, aunque sólo fuese a nivel argumentativo, es cómo es que los defensores de estas medidas imaginan los futuros que esperan encontrar más allá de la crisis.

Y cuando digo futuros, aclaro, no hablo de los juegos especulativos de la bolsa. Aunque todo parecería indicar que es precisamente en ese nivel que reside y se agota todo el archivo de su visión imaginativa. En teoría, una vez la cuestión de la deuda haya sido aplacada, todo volvería a una vieja y ansiada normalidad caracterizada por la plenitud. Esta normalidad le beneficiaría a toda la ciudadanía, rica, pobre, y sobre todo productiva.

Pero, ¿a cuál normalidad? Habrá que suponer que es la breve y prometida normalidad de la riqueza circa 936, aunque esos detalles parecerían no importar. Tal vez sea eso lo más frustrante del discurso de la austeridad: que le insiste a los tripulantes en que hay que saltar, que grita que el bote se está hundiendo, pero ni tan siquiera se preocupa en mencionar lo que seguramente ya sabe: que el agua está congelada y los botes salvavidas, agujereados.

Published on February 25, 2015 10:05

February 3, 2015

la arquitectura, el cine, lo no-construido, y la literatura, dixit aira

Soñó con el edificio en la cima del cual dormía, pero sin adelantarse a la construcción, sin verlo completo y habitado sino tal como se encontraba ahora, es decir en obra. Era una visión tranquila, sin profecías inquietantes, sin invenciones, casi un modo de constatar los hechos. De cualquier forma entre sueño y realidad hay una diferencia, más notable cuanto menor es el contraste entre uno y otra. En este caso la diferencia se reflejaba en la arquitectura, que ya de por sí es un reflejo entre lo que se ha construido y lo que se construirá. Y el puente de los reflejos era un tercer término, que es prácticamente todo en la materia: lo no-construido.

Lo no-construido es característico de las artes que exigen para su realización el trabajo pago de gran cantidad de gente, la compra de materiales, el uso de instrumentos caros, etcétera. El caso más típico es el cine; cualquiera puede pensar en una película por hacer, pero las trabas que imponen el saber hacerla, los costos, el personal, hacen que noventa y nueve veces de cada cien la película no se haga. A tal punto que podría pensarse si ese cuantioso engorro que los adelantos de la tecnología no han hecho nada por aliviar, todo lo contrario, no forma parte esencial del encanto del cine, y paradójicamente lo ponen al alcance de todo el mundo, en términos de ensoñación impráctica. Con las demás artes, en mayor o menor medida, pasa lo mismo. Pero podría pensarse en un arte en el que las limitaciones de la realidad tocaran su mínimo, en el que lo hecho y lo no-hecho se confundieran, un arte instantáneamente real y sin fantasmas. Quizás existe, y es la literatura.

En ese sentido, a su vez, todas las artes tienen una base literaria, fundida en su historia y su mito. La arquitectura no es una excepción. En las civilizaciones avanzadas, o por lo menos sedentarias, el edificio necesita de la colaboración de varios gremios: albañiles, carpinteros, pintores, y después electricistas, plomeros, vidrieros, etcétera. En las culturas nómadas la vivienda la hace una sola persona, casi siempre la mujer. En estos casos lo social, esa extensión simbólica inevitable, se da en la disposición de las viviendas en el campamento. Con la literatura pasa otro tanto: hay obras en las que el autor se vuelve, por contracción simbólica, la sociedad entera, y escribe con la colaboración real o virtual de todos los especialistas de su cultura; otras obras son hechas por el hombre (que para la ocasión se vuelve mujer) solo, sin ayuda, y entonces la sociedad queda significada por la disposición de los libros propios y ajenos, por su aparición periódica, etcétera”.

César Aira, Fantasmas

Published on February 03, 2015 11:10

January 28, 2015

syriza, una columna

Esta columna apareció el miércoles 28 de enero del 2015 en El Nuevo Día.

El domingo, ante la entonces inminente victoria griega del partido de coalición izquierdista Syriza, un ministro de finanzas de la Unión Europea insistió en que, con respecto a la deuda helénica y a pesar de lo que anteriormente se había dicho, sí había posibilidad de negociación fiscal. Eso sí, continuó, de lo que no había posibilidades era de cambiar las reglas de la unión monetaria. El ministro belga, quebrando con el aire conciliador de quien se ve con la cola entre las ancas, remató insistiendo que “es imposible cambiar las cosas fundamentalmente”. En otras palabras, y en nuestro dialecto autóctono isleño, “such is life”.

Lo increíble de la sentencia del ministro, y de gran parte de los economistas de la pasada década, no es la facilidad con la que fijan los horizontes de posibilidad (qué se puede hacer y qué no). Lo que sorprende es la comodidad y la desfachatez con la que son capaces de abolir dichos horizontes y las reglas del juego cuando son sus intereses los que se ven afectados.

Hay que recordar que cuando la Unión Europea accedió a ayudar a la economía griega, dictó que sólo sería posible hacerlo tras una dura serie de medidas de austeridad. Éstas estuvieron dirigidas a cortar gasto, salario y retiro público, arrasando indiscriminadamente con los beneficios y los cuidados sociales que justo se habían instituido a mediados de un siglo pasado como parches a un sistema ya entonces roto y parcial a la crisis. Sin embargo, ante la victoria de Syriza, esta sentenciosa imposibilidad se revela un poco menos imposible.

Antes de comenzar a hablar de “rudos despertares” tan temprano en el juego, quizás debamos postergar el gesto un momento y mirar la extraña cifra Syriza para ver en ella, no el acrónimo de un improbable partido victorioso, sino la más reciente negación de la fatalidad neoliberal, de esa tendencia a declararse fin de la historia.

“Such is life”, dicen una y otra vez. Podemos, hoy, responder: “No, it ain't”.

El domingo, ante la entonces inminente victoria griega del partido de coalición izquierdista Syriza, un ministro de finanzas de la Unión Europea insistió en que, con respecto a la deuda helénica y a pesar de lo que anteriormente se había dicho, sí había posibilidad de negociación fiscal. Eso sí, continuó, de lo que no había posibilidades era de cambiar las reglas de la unión monetaria. El ministro belga, quebrando con el aire conciliador de quien se ve con la cola entre las ancas, remató insistiendo que “es imposible cambiar las cosas fundamentalmente”. En otras palabras, y en nuestro dialecto autóctono isleño, “such is life”.

Lo increíble de la sentencia del ministro, y de gran parte de los economistas de la pasada década, no es la facilidad con la que fijan los horizontes de posibilidad (qué se puede hacer y qué no). Lo que sorprende es la comodidad y la desfachatez con la que son capaces de abolir dichos horizontes y las reglas del juego cuando son sus intereses los que se ven afectados.

Hay que recordar que cuando la Unión Europea accedió a ayudar a la economía griega, dictó que sólo sería posible hacerlo tras una dura serie de medidas de austeridad. Éstas estuvieron dirigidas a cortar gasto, salario y retiro público, arrasando indiscriminadamente con los beneficios y los cuidados sociales que justo se habían instituido a mediados de un siglo pasado como parches a un sistema ya entonces roto y parcial a la crisis. Sin embargo, ante la victoria de Syriza, esta sentenciosa imposibilidad se revela un poco menos imposible.

Antes de comenzar a hablar de “rudos despertares” tan temprano en el juego, quizás debamos postergar el gesto un momento y mirar la extraña cifra Syriza para ver en ella, no el acrónimo de un improbable partido victorioso, sino la más reciente negación de la fatalidad neoliberal, de esa tendencia a declararse fin de la historia.

“Such is life”, dicen una y otra vez. Podemos, hoy, responder: “No, it ain't”.

Published on January 28, 2015 05:30