Marco Manicardi's Blog, page 7

July 4, 2023

Questa è la Tregua? (un discorso)

[E questo è all’incirca il discorso che ho fatto domenica sera durante la serata finale dell’AiaFolkFestival 2023 nel Parco della Resistenza di Novi di Modena. Dopo di me hanno suonato Eugenio Finardi, Mirko Signorile e Raffaele Casarano, e mentre scendevo dal palco, per la scaletta che portava dietro le quinte, e loro salivano, mi han fatto i complimenti. A momenti cadevo giù. Buona lettura.]

Buonasera,

Si sente se parlo così?

Bene.

Allora, ciao, io mi chiamo Marco Manicardi, e sono un novese. O meglio: lo sono stato per i primi 26 anni della mia vita, dopo sono andato ad abitare a Carpi per questioni d’amore. Abito lì da 18 anni e sono 18 anni che la mia compagna mi dice che secondo lei mi ha tolto il selvatico. Chissà se ha ragione.

Ma comunque, alcuni di voi mi conoscono perché siamo cresciuti insieme, altri perché sono il figlio di Jules e della Francesca o perché sono il nipote di Corrado e dell’Ada; altri ancora, forse, mi conoscono perché ormai mi capita da un po’ di anni di dire delle cose all’AiaFolkFestival di Novi di Modena. Di solito funziona così: sul finire della primavera, verso l’ora di pranzo di un giorno lavorativo, quando le difese sono un po’ basse e sto magari preparando da mangiare per mio figlio che torna a casa da scuola, suona il telefono. Prima era la Giulia Contri, a telefonare, adesso è Diego Zanotti. Mi chiamano e mi chiedono, senza giri di parole, se mi va di dire qualcosa in una serata come questa dell’AiaFolkFestival, e io, tutte le volte, vorrei dire che non lo so, che grazie ma non saprei cosa inventarmi, che non sono un professionista e che, insomma, mi dispiace ma quest’anno proprio non ci riesco…

E invece poi, alla fine, dico di sì.

Si fa un po’ fatica a dire di no quando ti chiamano in rappresentanza del Coro delle Mondine di Novi di Modena, o almeno io faccio fatica. Devo avere ancora addosso un po’ di selvatico.

E quindi, niente, eccomi qua anche stasera. All’AiaFolkFestival 2023.

Mi han fregato un’altra volta.

E questa volta forse mi han fregato davvero, quando mi hanno detto, cioè quando al telefono Diego Zanotti mi ha detto: «Quest’anno l’argomento del festival è “la Pace”» dove si sentiva che Pace aveva la lettera maiuscola, e poi mi ha ringraziato, mi ha salutato e ha messo giù.

E io sono rimasto lì impalato col telefono in mano. Pensavo – ma lo penso ancora – che io davvero sulla Pace, con la lettera maiuscola, ma anche sulla pace con la lettera minuscola, non so cosa dire. Anzi mi scuso in anticipo se va a finire che starete qui per quasi mezz’ora a sentire delle cose banali. Ma ormai è fatta. Dopo comunque c’è Eugenio Finardi, quindi la serata è salva.

E insomma, mi avevano chiesto anche un titolo per questo intervento e proprio non ce l’ho fatta a trovarne uno, quindi sul programma hanno scritto “Reading sulla Pace, a cura di Marco Manicardi” (Reading e Pace con la lettera maiuscola; anche Marco e Manicardi hanno la lettera maiuscola, ma questo è più normale). Il titolo poi mi è venuto dopo.

Subito volevo chiamare questo discorso “Questa è la Pace”, una specie di rilettura di un discorso che David Foster Wallace, uno scrittore contemporaneo molto bravo e molto importante, almeno per la mia generazione, morto una quindicina d’anni fa, fece per la cerimonia di consegna delle lauree al Kenyon college, il 21 maggio 2005; è un discorso molto citato in giro, forse anche troppo, magari qualcuno ne ha già sentito parlare, si intitolava “Questa è l’acqua” e cominciava così:

Ci sono due giovani pesci che nuotano uno vicino all’altro e incontrano un pesce più anziano che, nuotando in direzione opposta, fa loro un cenno di saluto e poi dice «Buongiorno ragazzi. Com’è l’acqua?» I due giovani pesci continuano a nuotare per un po’, e poi uno dei due guarda l’altro e gli chiede «ma cosa diavolo è l’acqua?»

È una caratteristica comune ai discorsi nelle cerimonie di consegna dei diplomi negli Stati Uniti di presentare delle storielle in forma di piccoli apologhi istruttivi. Questa storia è forse una delle migliori, tra le meno stupidamente convenzionali nel genere, ma se vi state preoccupando che io pensi di presentarmi qui come il vecchio pesce saggio, spiegando cosa sia l’acqua a voi giovani pesci, beh, vi prego, non fatelo. Non sono il vecchio pesce saggio. Il succo della storia dei pesci è solamente che spesso le realtà più ovvie e importanti sono quelle più difficili da vedere e di cui parlare.

Ecco, questo era l’inizio del discorso di David Foster Wallace intitolato “Questa è l’acqua”. Q quindi ci sono questi due giovani pesci, che incontrano un pesce anziano che gli dice «Buongiorno ragazzi. Com’è l’acqua oggi?» e loro si chiedono «Cos’è l’acqua?» perché nuotandoci dentro da tutta la vita non si sono mai chiesti che cosa fosse, l’acqua, la davano per scontata. Anche se è importantissima per la loro sopravvivenza, l’acqua è così ovvia, per loro, che è difficile vederla e parlarne. E il succo è che (sto semplificando molto, ma davvero molto molto) dobbiamo sforzarci continuamente di pensare per riuscire a vedere il mondo in cui viviamo. (Pensare e vedere li ho scritti in corsivo, qui su questi fogli, non so se si è sentito nell’intonazione, ma insomma, avete capito.)

Beh, allora ho detto: wow, dai, siamo a posto, uso questa storia anch’io per spiegare alla gente come ormai non ci accorgiamo più di cosa sia la Pace, pur vivendoci dentro tutti i giorni, soprattutto adesso che quelli che hanno vissuto davvero la Guerra (“al tèimp ed guèra”, come lo chiamava mio nonno Corrado, il tempo della guerra) sono tutti praticamente morti; adesso, pensavo, metto giù un discorso su come siamo dei pesci che nuotano nella Pace, che è importantissima per la nostra sopravvivenza, e non ce ne accorgiamo perché diamo la Pace per scontata, eccetera. Vado avanti così e faccio bella figura anche quest’anno, all’AiaFolkFestival di Novi di Modena, ho pensato. Tutto a posto, dai.

…

Eh. Magari.

Non ci sono riuscito.

Il mio pesce anziano, quello che quando mi incrociava mi chiedeva «com’è l’acqua oggi?» era mio nonno, mio nonno Corrado, che in tempo di Pace mi raccontava sempre di quello che chiamava “al tèimp ed guèra”, il tempo in cui c’era la guerra. E ci ho fatto caso mentre scrivevo questa cosa qui, che non mi avrebbe mai potuto chiedere «com’è la Pace oggi?», perché secondo me la parola “Pace”, in dialetto, o almeno nel dialetto di mio nonno Corrado, o non esiste o non gliel’ho mai sentita dire.

Diceva sempre “al tèimp ed guèra” per parlare di quando c’era la guerra; e “dòpp la guèra”, dopo la guerra, o semplicemente “adèes”, adesso, quando parlava di avvenimenti accaduti in tempo di Pace.

Allora forse non è la Pace quella in cui nuotiamo noi pesci oggi, noi viventi. Forse è un’altra cosa.

Si potrebbe pensare che il contrario della Pace sia la Guerra, non saprei. Di guerre ce ne sono sempre, da qualche parte, magari lontane, magari vicine, o addirittura vicinissime, come sta succedendo adesso, e una Pace assoluta non l’ha mai vista nessuno.

Però non c’era forse nemmeno mai stato un periodo così lungo in cui non ci prendessimo a randellate o a schioppettate tra noi europei, come quello in cui viviamo adesso. Un periodo lungo quasi 80 anni. Sono talmente tanti che forse per la prima volta c’è stata un’intera generazione, quella dei miei genitori, che è nata in tempo di Pace e se tutto va bene in tempo di Pace può morire. E qualcuno è anche già morto.

Loro sì, che hanno nuotato nella Pace.

Noi? Io ho 44 anni. Spero di vivere e un nuotare ancora un altro po’.

E se non dovessimo morire in tempo di Pace, che è una cosa che non dovremmo dare per scontata, allora forse quella in cui nuotiamo potrebbe avere un altro nome. Per esempio potrebbe essere una tregua.

Ecco. Forse stiamo nuotando nella tregua?

Secondo il vocabolario TRECCANI:

trégua (o trègua, ant. triègua) s. f. [dal lat. mediev. treuga, di origine germanica]. – 1. Sospensione temporanea delle ostilità stabilita da due belligeranti ed estesa a tutto il teatro di guerra o a un solo settore, stipulata per raccogliere feriti, seppellire morti, prendere misure igieniche, chiedere ordini e istruzioni per agevolare trattative, ecc.[…] Con sign. più generico, sospensione temporanea delle azioni belliche, anche non conseguente a un patto […] 2. estens. Sospensione di qualsiasi ostilità, cessazione temporanea da una lotta, da rivendicazioni […]

Allora ho pensato: intitolo questo discorso “Questa è la Tregua”.

Questa è la Tregua. Forse con la T maiuscola. Quella che c’è tra una guerra e l’altra.

E quindi, a questo punto, mi sono dovuto domandare: cos’è la guerra? Che cos’è per me, per noi, che non l’abbiamo mai vista vivendo in tempo di Tregua?

Ho trovato una poesia di Nino Pedretti, un poeta romagnolo di Santarcangelo di Romagna, nato nel 1923 e morto nel 1981, uno che era della generazione di mio nonno, uno che ha vissuto “al tèimp ed guèra”, e che scriveva poesie in dialetto romagnolo, ma per fortuna le pubblicava con la sua traduzione sotto. Questa si chiama La guèra, la guerra, e fa così:

Il paese era minuscolo

raggrinzito

come un bambino in fasce;

tremava tutto

si sgretolava,

e mandava una polvere di mattoni

un fumo di morte.

A ogni colpo di cannone

si spegneva una candela

nelle stanze.

I tedeschi come lupi

inseguivano la gente

e Arrigo col carretto

i capelli bianchi di paura

urlava nella fuga

«M’ammazzano».

La guerra non è la morte

nel tuo letto, è la benzina

che brucia le gambe

ai ragazzini

è un foro nella pancia

che ti fa mangiare la terra

come il gatto prima della morte.

La guerra è il cuore che si fa acqua fradicia

perché hai fatto dei nomi alla Ghestapo.

La guerra è quel morto

di cui porti la maglia

sono i capelli che piovono pidocchi

il sangue che cachi

nei colpi della tosse.

La guerra è quel mal di denti

che ti batte nel cervello

il freddo sotto la pelle.

La guerra sono gli alberi

così belli,

il cielo che è così grande

il fiume che va come una vela.

E tu, accecato e storpio

che devi morire.

Ecco, scusate ma ho un po’ di magone…

Questa quindi era la guerra.

E adesso, mi è venuta in mente un’altra cosa, e questa cosa è alla fine di un racconto che mi faceva sempre mio nonno Corrado, e che ho letto in giro per almeno dieci anni da quando l’ho scritto la prima volta, e lo leggo anche adesso, scusandomi con chi l’avesse già sentito.

Si intitola “Ci vuole del coraggio”.

Mio nonno, Corrado, eran già dei mesi che stava in prigione, ma ultimamente se la passava meglio. Meglio di qualche mese prima, quando c’era quell’aguzzino fascista a comandare la galera, un tipo sadico e cattivo che ammazzava i prigionieri a suon di botte, uno al giorno, tutti i giorni.

Mio nonno, Corrado, quando è arrivato in prigione, l’han chiamato subito nel piazzale insieme con tutti gli altri carcerati. Li hanno messi in fila, e uno sì e uno no venivano marchiati con una spennellata di vernice nera sul petto. Poi il capo fascista ha detto Quelli senza spennellata facciano un passo avanti. Ma mio nonno, che la spennellata ce l’aveva, è rimasto fermo lì dov’era. Quelli senza spennellata, invece, li han messi contro a un muro e li hanno fucilati, così, al volo, per dimezzare i letti occupati in galera in un colpo solo. Con voialtri, aveva detto poi il fascista, con voialtri cominciamo da domani, uno alla volta. E così han fatto, dal giorno dopo. Ogni giorno ne moriva uno di botte. Mio nonno racconta che ha visto i suoi due compagni di cella morire, prima uno poi l’altro, massacrati dalla testa ai piedi, e il terzo giorno toccava a lui.

Il terzo giorno, la mattina presto, nella cella di Corrado, mio nonno, che aveva diciotto o diciannove anni, è arrivato il prete e gli ha dato l’estrema unzione. Poi sono arrivati tre fascisti e han cominciato a picchiarlo. Pim pum pam, in faccia, pim pum pam, nelle gambe, pim pum pam, nella pancia, pim pum pam, sulle braccia, pim pum pam, calci nei reni, pim pum pam, pim pum pam. Mio nonno dice che era lì che si lasciava picchiare, e a un certo punto non sentiva più niente, sperava solo di morire alla svelta.

E invece.

E invece non è mica morto, perché proprio in quel momento lì, mentre lo stavano ammazzando, pensa che culo, sono arrivati i partigiani ad attaccare la prigione e i fascisti son corsi fuori coi fucili spianati lasciando mio nonno sanguinante e svenuto sul pavimento.

Tre giorni dopo, quando si è svegliato, era in ospedale. L’attacco dei partigiani era stato respinto, ma qualcosa doveva essere successo, perché adesso, così gli dicevano, adesso il capo fascista era un altro, uno che, dicevano, ma lo dicevano sottovoce, era amico dei partigiani e trattava bene i prigionieri, anche se era comunque un fascista. Mio nonno, Corrado, lì per lì, ha pensato Grazie al cielo anche se era ateo, ed è stato un mese sul letto dell’ospedale, aspettando che le croste nella pancia si cicatrizzassero e i lividi in testa sparissero, e si faceva le sigarette con la carta di giornale, svuotando dei mozziconi trovati per terra che gli portavano le infermiere. Da quella volta dice che non ha mai smesso di fumare perché tanto, per lui, dai diciannove in poi eran tutti anni regalati.

E quindi un mese dopo, uscito dall’ospedale, mio nonno, Corrado, è tornato in prigione, nella cella di prima, quella dove il prete gli aveva dato l’estrema unzione. Solo che era diverso, stavolta, invece di un crostino di pane e una ciotola d’acqua sporca al giorno, il capo fascista gli faceva portare un crostino di pane e mezzo e dell’acqua pulita. E poi la sera, dopo che erano diventati un po’ confidenti, gli chiedeva se non aveva voglia di accompagnarlo fuori a cena, là, nel bordello, nella casa di piacere, e di riportarlo a casa e tornarsene in cella, perché il capo fascista, di lui, di Corrado, si fidava.

E così mio nonno, senza neanche capire il perché, quasi tutte le sere usciva dalla cella, andava in una casa di piacere col capo fascista della prigione, si sedeva su una seggiola e aspettava che il suo carceriere finisse quello che doveva fare. Poi, quando aveva finito, lo riportava a letto, sorreggendolo fino alla prigione perché veniva sempre fuori ubriaco, e dopo, messo a letto il suo carceriere, mio nonno tornava nella sua cella a dormire, chiudendosi la porta dietro le spalle. Stava lì ad aspettare chissà cosa, ma era appena guarito e non sapeva cosa fare, così, nell’immediato, e quindi tornava nella sua cella, ché aveva anche una gran voglia di riposarsi, dopo tutte quelle botte.

Questa cosa qui, quella di mio nonno che tutte le sere portava il fascista a puttane e lo riportava a letto, è durata quasi un mese.

Poi una sera, mentre mio nonno, Corrado, era lì seduto sulla solita sedia con le mani sulle ginocchia a guardarsi intorno nella casa di piacere, ad aspettare che il suo carceriere finisse quello che doveva fare, sono arrivate tre donnine mezze nude, tre puttane, e han cominciato a parlare con lui. Lui, mio nonno, che era timidissimo, almeno con le donne, non sapeva cosa dire. Però notava che i discorsi delle tre donnine si stavano spostando dalle moine sempre più verso il politico.

Sai Corrado, gli han detto a un certo punto, sai che quello che c’era prima a capo della prigione, quello che ammazzava di botte voi prigionieri, ne ha ammazzati venti, in quel modo lì? Eh, lo so bene, rispondeva mio nonno, anche con me c’era quasi riuscito. Sai Corrado, continuavano le tre donnine, sai che adesso sappiamo il nome e il cognome e se vuoi te lo diciamo così puoi vendicarti? Oh, non lo so mica io, rispondeva ancora mio nonno, non capisco e diciamo che non voglio capire. Dai Corrado, han detto quelle facendosi serissime tutto d’un colpo, Corrado, domani sera, tu, quando porti qui quel puttaniere fascista, vieni con noi che andiamo a fare una cosa. Ma non lo so, ha detto mio nonno allarmato, non lo posso mica fare di andare dove mi pare, sono in galera. Sì che puoi, Corrado, gli hanno risposto le donnine, ci pensiamo noi, te non preoccuparti.

Quella notte lì, mio nonno, dopo aver messo a letto il fascista ubriaco come al solito ed essere tornato in cella come al solito, dice che non riusciva a prendere sonno.

La sera dopo, infatti, ha riaccompagnato il suo carceriere nella casa di piacere. Lui, il fascista, gli ha detto Aspettami qui, ed è andato a fare le sue cose. Intanto mio nonno si è seduto sulla seggiola ad aspettare, ma non era mica tranquillo, gli tremavano un po’ le gambe. E poi sono arrivate le tre donnine, le tre puttane della sera prima, l’hanno abbracciato e gli han detto Corrado, vieni con noi, usciamo qui di dietro. E sono usciti, tutti e quattro. Lì dietro c’era un camion di quelli dell’esercito, solo che dentro non c’erano i fascisti, ma dei partigiani vestiti da fascisti. Appena hanno visto mio nonno, in silenzio, gli han dato una divisa fascista e l’han caricato sul camion. Salta su, gli han detto.

Mio nonno è saltato su, e dentro c’era proprio quel sadico del suo aguzzino di una volta, quello che voleva ammazzarlo di botte, legato dalla testa ai piedi e con qualche livido sulla faccia, gli avevano tappato la bocca. Mio nonno, Corrado, dice che ci è rimasto di pietra.

Poi il camion è partito. Nel tragitto erano tutti agitati, ma non è successo niente. Passa il primo posto di blocco e niente, tutto a posto, i documenti erano in regola. Passa il secondo posto di blocco, e tutto a posto anche lì, tutto in regola. Finché, arrivati in mezzo ai campi, i partigiani han preso il fascista, l’hanno slegato e gli hanno dato una pala.

Scava, gli hanno gridato. E lui, il fascista, s’è messo a scavare. E intanto piangeva.

Finito il buco, l’hanno messo in ginocchio. Corrado, han detto i partigiani a mio nonno mettendogli in mano una pistola, Corrado, adesso pensaci tu, vendicati.

Mio nonno racconta che ha preso in mano la pistola, l’ha guardata, è rimasto lì cinque minuti in silenzio e il cuore gli stava venendo fuori dalla bocca. Ha fatto un respiro e ha guardato il fascista in ginocchio che piangeva e tirava su col naso. Non sapeva cosa fare.

No, non me la sento, ha detto coi partigiani, davvero, non ci riesco.

Loro, senza perder tempo, gli han detto Va bene, Corrado, allora vai via e torna a casa a nasconderti, subito.

E mio nonno, Corrado, ha tirato un altro respiro, si è cambiato i vestiti e si è incamminato al buio in mezzo ai campi, piano piano, un tumulto in testa e le gambe che tremavano, si è acceso una sigaretta fatta con la carta di giornale che aveva trovato in tasca. Da lontano ha sentito una schioppettata, poi tutto è ritornato in silenzio.

***

Sai Marco, mi ha sempre raccontato, perché coi nonni funziona così, quando invecchiano, succede sempre che ti raccontano la stessa storia una decina di volte e tutte le volte è come se fossero lì a raccontarti quella storia per la prima volta, secondo loro. Sai Marco, mi diceva sempre, ci vuole del coraggio a sparare a una persona, e io, quella volta lì, il coraggio non ce l’ho avuto.

Io lo ascoltavo sempre come se fosse stata la prima volta che me lo raccontava. E non gliel’ho mai detto, a mio nonno, ma quando penso al coraggio, la prima immagine che mi viene in mente è la sua, è mio nonno, Corrado, con le mani in tasca, una notte di tanti anni fa, da solo, coi pensieri in testa come un tumulto, la tremarella nelle gambe e una sigaretta fatta con la carta di giornale in bocca. Il coraggio, per me, è mio nonno, Corrado, che cammina per tornare a casa. Perché delle volte ci vuole del coraggio, penso, ci vuole del coraggio anche a non averne, del coraggio.

Ecco, grazie.

Questa cosa, come dicevo, l’ho letta in giro per dieci anni o più, e faceva più o meno l’effetto che ha fatto anche adesso. Solo che quell’ultima frase:

Perché delle volte ci vuole del coraggio, penso, ci vuole del coraggio anche a non averne, del coraggio.

Forse è quella che parla della Tregua. Una Tregua così lunga, di quasi 80 anni, che continua, e che chi ci è nato e invecchiato dentro può addirittura chiamare Pace, e può far diventare la Pace un valore, non solo una faccenda diplomatica tra dei paesi che si erano fatti la guerra…

Forse la Tregua è l’accorgersi che possiamo essere delle bestie, e fare in modo che non lo siamo più.

C’è un altro scrittore, Sandro Veronesi, che qualche mese fa, ad Alba, durante le celebrazioni del centenario dalla nascita di Beppe Fenoglio, scrittore e partigiano piemontese, in un intervento intitolato “Quanto ci manca Fenoglio” dice così:

Oggi, rileggendo Una questione privata [un libro di Fenoglio] mi sono accorto che il treno in cui viaggiavo era mezz’ora in ritardo. Ero contento. Ero immerso nella guerra e nella pace, quella pace che ogni volta mi fa rileggere tutto il libro per arrivarci, per arrivare al punto in cui Milton [il partigiano protagonista del romanzo] è alla macchia, ormai già cane sciolto, e nel bosco incontra i vecchi contadini, il più vecchio, con la barba e i capelli bianchi, gli chiede quando finirà la guerra. Milton gli risponde «a primavera», ma il vecchio insiste, chiede quando a primavera di preciso, e Milton gli risponde «a maggio». A quel punto il contadino gli dice «e allora non ne perdonerete nemmeno uno, voglio sperare». «Nemmeno uno – dice Milton – siamo già intesi». Il vecchio contadino però insiste: «Tutti, li dovete ammazzare, perché non uno di essi merita di meno. La morte, dico io, è la pena più mite per il meno cattivo di loro». E Milton di nuovo lo rassicura: «Li ammazzeremo tutti. Siamo d’accordo.» Ma il vecchio contadino non è ancora soddisfatto, e iniste di nuovo, e spiega a Milton che quando dice tutti intende proprio tutti, «anche gli inferimieri, i cucinieri, anche i cappellani». E prosegue con una tirata terribile su quello che, quando verrà il giorno, i partigiani dovranno fare: niente perdono, dice, niente pietà né nausea di sangue: «Chi quel gran giorno – dice il contadino – non sarà sporco di sangue fino alle ascelle, non venitemi a dire che è un buon patriota» […] viene voglia di essere odiati, di odiare, quando l’odio viene raccontato così. Ma si deve uscirne, e oltre a una Costituzione umana e modernissima, oltre all’abolizione della pena di morte, per uscirne c’è bisogno di pagine come questa, e di scrittori come Beppe Fenoglio, che ti ricordino da quale abisso siamo venuti fuori, per far sì che sia un pochino più difficile ritornarci.

Ecco: l’abisso da cui da cui siamo venuti fuori.

Nella nostra Costituzione, quella Costituzione “umana e modernissima” come la definisce Veronesi, la parola “pace”, tra l’altro con la lettera minuscola, compare tre volte. La terza parla della giurisdizione di pace, cioè del “giudice di pace” che è una cosa che non c’entra. Le altre due sono:

Nall’articolo 11 (quello importante):

L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

L’altra è all’articolo 103, dove si dice:

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

(Secondo me anche l’articolo 103 bisognerebbe applicarlo un pochino meglio, ma vabbè, stasera lasciamo perdere.)

Anche la nostra Costituzione, se uno ci fa caso, definisce la pace in termini di guerra, e sembra trattarla come una Tregua, una Tregua tra una guerra e la successiva.

Per questo motivo forse è meglio essere un po’ più preparati al peggio di quanto diamo per scontato, dell’acqua in cui nuotiamo noi giovani pesci nati senza guerra.

E quindi l’ultima cosa che vi voglio leggere, l’ho letta qualche mese fa a Carpi, il 22 aprile, durante una manifestazione chiamata Nottambula, insieme al mio amico Luca Zirondoli (è stata un’idea sua), è un testo tratto da “Indicazioni stradali sparse per terra” di Nedžad Maksumić, se l’ho detto bene, poeta e regista teatrale bosniaco, che scriveva così:

Era un anno fertile per il grano come mai in passato, era tutto in abbondanza. Quelli che erano malati cronici e che tanto desideravano la morte, consegnarono finalmente con un sorriso l’anima a Dio. Nei giorni dei grandi temporali il cielo era rosso. La pioggia portava con sé la polvere dei deserti d’oltremare. I vecchi dissero: ci sarà la guerra! Nessuno prestò credito alle loro parole. E nessuno fece nulla. Nessuno fece nulla. Giacché, cosa si poteva fare contro la profezia! Solo cantammo per intere giornate, fino a restare senza voce, per poter consumare tutte le vecchie canzoni, perché non ne restasse nessuna che venisse sporcata dal tempo.

Quando intravedono il primo cadavere per la strada, le persone voltano la testa, vomitano e perdono i sensi. Senti il tremore per primo nelle ginocchia, poi ti manca l’aria, ti gira la testa. Sono di aiuto in questi casi l’acqua fredda, leggeri schiaffi. Se lo svenuto non rinviene, sdraialo sulla schiena e sollevagli le gambe in aria. Se il cadavere di quel giorno era un suo parente o comunque un vicino, non permettergli di avvicinarsi e di guardarlo. Le ferite causate dalle granate sono in genere causa di un nuovo svenimento. E non si ha tanto tempo a disposizione. Mai. È raccomandabile piangere, fa bene al cuore. Ma neppure per questo c’è tanto tempo a disposizione.Se la città è in stato d’assedio, occorre mandare i più coraggiosi a tentare di portare i sacchi di plastica opachi per i cadaveri. Se questi non tornano, bisogna avvolgere i morti in lenzuoli bianchi. Non è raccomandabile seppellirli senza. Ciò fa diffondere il panico e la paura della morte diventa facilmente la paura di finire sepolti allo stesso modo.La sepoltura si svolge di notte, per motivi di sicurezza. Perciò, prima della sepoltura, bisogna accertarsi per bene dell’identità del defunto. Nel caso di corpi dilaniati, bisogna stabilire con precisione i pezzi che appartengono a ciascun corpo. Se si verificano ugualmente degli errori, è meglio evitare di ammetterlo successivamente. Tanto per i morti è lo stesso. Se vicino alla persona che è stata sepolta, sul posto dell’uccisione, si trovano altre parti di corpo, e si è però già provveduto alla sepoltura, non bisogna gettare i resti nella spazzatura, poiché in genere si radunano i cani affamati. La cosa migliore, se si ha tempo e voglia, è di raccogliere in un sacchetto tutto quello che è rimasto e di seppellirlo in superficie vicino alla tomba. Bisogna stare attenti che non se ne accorgano i familiari, perché loro concepiscono il cadavere come un tutt’uno e tale frammentazione rappresenterebbe per loro una ulteriore dolorosa frustrazione.In guerra nessuno è matto. O almeno ciò non si può asserire nei confronti di nessuno. Molti di quelli che erano matti prima della guerra, in guerra si mettono in mostra molto bene. Come combattenti coraggiosi, convinti delle idee dei loro capi.In guerra nessuno è intelligente. Non devi credere alla verità di nessuno. Le lunghe disquisizioni sull’insensatezza della guerra del professore di una volta, in un batter d’occhio si trasformano in un selvaggio grido di guerra, appena egli viene a conoscenza del fatto che il suo bambino gli è morto per la strada.Non ricordarti di nulla. Prova a dormire senza sonno. Devi ornarti di amuleti e abbi fede nel fatto che ti aiuteranno. Abbi fede in qualsiasi segno. Ascolta attentamente il tuo ventre. Agisci secondo le tue sensazioni. Se pensi che non bisogna camminare per quella strada, allora vai per un’altra.Non avere paura di niente. La paura genera nuova paura. Ti blocca. Devi credere fermamente di essere stato prescelto a restare vivo.Non lasciare lavori compiuti a metà. Salda i debiti. Devi essere pulito. Non fare nuove amicizie. Già con quelle vecchie avrai abbastanza preoccupazioni.Proteggi i ricordi, le fotografie, le prove scritte del fatto che sei esistito. Se tutto brucia, se perdi tutto, se ti prendono tutto… dovrai dimostrare anche a te stesso che una volta eri. Ammassa tutto nei sacchi di plastica, seppellisci nella terra, mura nelle pareti, nascondi, e solo ai tuoi più cari svela la mappa per raggiungere il tesoro.Non ti legare alle cose, alla terra, ai muri, alle case, ai gioielli, alle automobili, agli oggetti d’arte, alle biblioteche… Trasforma in denaro tutto ciò che ha ancora un prezzo. E tuttavia, non legarti in alcun modo al denaro. Appena puoi scambialo con la tua libertà.Adoperati per il bene delle persone. Sempre. Il più delle volte non lo meritano, ma tu fallo ugualmente. Non aspettarti alcuna riconoscenza. Non chiedere per chi fai il bene. Non legarti alle tue azioni.Non dire ciò che pensi. Non essere stupido a tal punto. Perché quando pensi non appartieni più a loro. Non tacere, perché non possano pensare che pensi a qualcosa. Parla, così, giusto per parlare.Se ti imbatti nel pericolo, non essere coraggioso, anche spinto dalla disperazione. Tenta di sopravvivere. Fai tutto quanto è nelle tue possibilità. Soltanto devi stare attento a non mettere altri in pericolo con i tuoi tentativi. Finché non sei morto sei vivo. Sembra comprensibile. Non togliertelo mai dalla testa. Se devi sacrificarti, fallo per le persone cui vuoi bene, non farlo mai, in nessun modo, per delle idee. Il tuo sacrificio verrà giudicato dagli altri sempre in maniera scorretta, a seconda della loro coscienza e della loro prospettiva. Le idee passeranno, si rovineranno, diventeranno comiche. Se resti vivo, vedrai quanto sarà difficile continuare a credere in esse.Non supplicare per nessun motivo. Non supplicare nessuno. Neanche se c’è di mezzo la vita. È una questione di buon gusto. Pensa solo cosa vuol dire vivere sullo stesso pianeta con una persona che ti ha risparmiato la vita.Non devi metterti a capo di nessuno. Per nessuna ragione. Quando ti volti a cercare aiuto, dietro a te non ci sarà nessuno. Non fare affidamento su nessuno, ma non sottrarti al fatto che quelli che ami fanno affidamento su di te. Questo è salutare anche per te. Gli obiettivi non devono essere

grandi, in nessun modo di carattere generale. Conoscevo una persona che per tutto il tempo ha desiderato bere una birra. È vero: non ci è riuscito, ma era splendido vivere desiderandolo.Non devi stupirti di nulla. Di ogni possibile prodigio. Non devi farti deprimere da nessuna cosa. Anche prima erano tutti fatti così, solo che le condizioni erano diverse da quelle di adesso. Questa è la prima occasione per mettersi alla prova. Così tanti sono delusi da sé stessi che in confronto la tua delusione è un nonnulla. Se qualcuno ti tradisce una volta, non lasciargli la possibilità di farlo un’altra volta.Cerca di essere sempre prudente. Se hai bisogno di una buca in cui ripararti, scavatela da solo. Se qualcun altro lo fa per te, la buca potrebbe rivelarsi troppo piccola.Non hai il diritto di adirarti con nessuno. E tuttavia, non devi dimenticare nulla. Quando tutto è finito, decidi di cosa non vuoi più ricordarti. Se tutto è passato, non dimenticare gli esami che alcuni non hanno superato.E però non fondarti su questo. Non aspettare l’occasione per poterti rivalere. La vendetta ti deve essere estranea. Una questione che appartiene ad altri. Se sopravvivi, vivi per te e per quelli che sono sopravvissuti insieme a te.E ancora, non credere mai di essere il Signore della Verità. Nessuno lo é. A te è sembrata in questo modo. A un altro è sembrata diversamente. Mantieni per te il pezzetto della tua verità. Servirà soltanto a te. Rinuncia al diritto di scrivere la storia dell’assedio. Non contrapporti ai nomi di quei morti che sono stati scelti come eroi. Non sperare di riuscire a mettere a posto qualcosa, neanche un’ingiustizia rimasta in sospeso. In quel momento, quando hai intravisto il primo cadavere sulla strada, la storia del dopoguerra era già stata scritta. Poi ci metteranno solo i nomi delle persone, delle città, delle montagne, i baluardi che si sono gloriosamente difesi e i baluardi che sono gloriosamente caduti. Non c’è posto qui per la tua verità.Ora che sai tutto questo, prova a proteggere te stesso e forse a salvarti la testa. Se non ti riesce, almeno non ti annoierai.

Ecco. Spero che anche voi non vi siate annoiati.

Nel caso, chiedo scusa.

Ma comunque, adesso basta, questo discorso, che alla fine si è intitolato “Questa è la Tregua”, è finito.

La Tregua, però, continua, con il concerto di Eugenio Finardi, Raffaele Casarano e Mirko Signorile.

Grazie a tutti.

Ciao.

[Non so che effetto faccia questo discorso messo giù così per iscritto, ma è la prima volta che leggo per mezz’ora – forse qualcosa in più – senza essere accompagnato da qualcuno che suona e, beh, devo dire che secondo me non è andata malissimo. C’era un silenzio che metteva soggezione. E non ringrazierò mai abbastanza il Coro delle Mondine di Novi di Modena, Diego Zanotti e in fondo anche tutto quel borgo selvaggio da cui tento di fuggire da sempre ma, come diceva quello là: credo che la voglia di scappare da un paese con 20.000 abitanti vuol dire che hai voglia di scappare da te stesso, e credo che da te non ci scappi neanche se sei Eddy Merckx.]

(con Eugenio Finardi e Grushenka. Molto contenti)

L'articolo Questa è la Tregua? (un discorso) proviene da Eri così carino.

June 28, 2023

2 luglio: un “reading sulla pace” all’AiaFolkFestival

E domenica 2 luglio, cioè tra qualche giorno, al Parco della Resistenza di Novi di Modena, cioè il mio natìo borgo selvaggio, c’è la serata finale dell’AiaFolkFestival, un festival bellissimo organizzato tutti gli anni dal Coro delle Mondine di Novi di Modena e da altra bravissima gente del posto. Ed è un po’ che mi chiamano tutti gli anni a dire delle cose, all’AiaFolkFestival di Novi di Modena, e anche quest’anno mi hanno telefonato e mi hanno detto che il tema del festival è “la pace” e mi hanno chiesto se potevo fare “un reading sulla pace”. Io quando mi chiedono queste cose sono sempre un po’ in imbarazzo, e mi sembra sempre di essere un impostore, ma insomma, ai novesi e al Coro delle Mondine di Novi di Modena non riesco a dire di no, quindi succede questa cosa che domenica 2 luglio, più o meno alle 21:00, faccio un “reading sulla pace” cui non ho ancora dato un titolo. Se me ne viene uno nei prossimi giorni lo scrivo, altrimenti lo dico direttamente sul palco domenica sera.

La cosa che mi fa tremare smodatamente l’orlo delle mutande, però, è un’altra, e cioè che dopo di me, dalle 21:30, sullo stesso palco, suoneranno Eugenio Finardi con Raffaele Casarano e Mirko Signorile nell’EUPHONIA Suite Tour 2023, e quindi è come se io aprissi il loro concerto, che è una cosa che, l’ho già detto prima, mi fa tremare l’orlo delle mutande e un po’ mi spacca anche la testa.

Comunque, se venite, e anche se il mio “reading sulla pace” sarà una cosa tutto sommato così così, poi dopo ci sarà Eugenio Finardi quindi la serata in un certo qual modo sarà salva.

Non so come funzioni l’Euphonia Suite Tour, ma se fanno anche qualche pezzo storico, magari nei bis, tipo Scimmia o Giai Phong, ecco, forse piangerò come una vite tagliata. Speriamo, dai.

Ciao.

L'articolo 2 luglio: un “reading sulla pace” all’AiaFolkFestival proviene da Eri così carino.

June 7, 2023

Trentasei anni fa

Era il 7 giugno del 1987, avevo otto anni e dormivo dai nonni insieme a mio papà. Erano le quattro o le cinque del mattino, mi ero svegliato perché c’era del trambusto che veniva dal piano di sotto, ero sceso dal letto, mi ero infilato le ciabattine e affacciandomi alle scale avevo visto mio papà che era già vestito per uscire, stava prendendo le chiavi della macchina.

«Papà, posso venire anch’io?» Gli avevo chiesto.

«No,» aveva risposto mio papà, «devi andare a scuola, torna a letto.»

Qualche ora dopo ero in classe, in seconda elementare, erano gli ultimi giorni poi sarebbero iniziate le vacanze. Avevo aspettato che la maestra finisse di fare l’appello, poi avevo alzato la mano.

«Marco, cosa c’è?» Aveva chiesto la maestra.

«Devo dire una cosa,» Avevo risposto.

«Va bene, dilla pure.»

«Stanotte è nata mia sorella.»

E tutta la classe, mi ricordo, si era messa ad applaudire.

Dopo, al pomeriggio, mio papà era tornato a casa, aveva mangiato qualcosa, mi aveva caricato in macchina e mi aveva portato all’ospedale di Carpi. C’era da attraversare un corridoio che mi ricordo molto lungo, poi si entrava in una stanza divisa a metà da un vetro. Dall’altra parte del vetro c’erano due o tre incubatrici con dentro dei bambini molto ma molto piccoli. Io arrivavo a vederli solo in punta di piedi, col naso appiccicato al vetro, e mentre ero lì che guardavo senza saper bene come stare e cosa fare, mio papà con un dito mi aveva indicato una delle incubatrici.

«È quella lì.»

Allora non avevo ben capito il perché fossero tutti così agitati e pieni d’ansia, invece adesso, che sono papà anch’io, quando ci ripenso mi viene un po’ il magone. Mia sorella era un cosino piccolino, tutto scuro, quasi viola, rannicchiato a occhi chiusi dentro una teca di vetro. Era nata prima del previsto, un po’ troppo per poter essere fuori pericolo, e per qualche settimana andavamo là tutte le sere per vedere se tutto procedeva come doveva procedere. Cioè andavamo a vedere se era ancora viva.

E adesso mia sorella compie trentasei anni.

Io ne ho quarantaquattro e pian piano va a finire che diventiamo coetanei.

Ci penso e mi viene da dire solo una cosa banalissima, ma che comunque è abbastanza vera e quindi la dico lo stesso: «vacca d’un cane, come passa il tempo.»

Auguri, sorellina.

Avanti così.

(E anche questa, che mia sorella sia d’accordo o meno, è una cosa che posto tutti gli anni. E quella che segue è una foto di trent’anni fa.)

L'articolo Trentasei anni fa proviene da Eri così carino.

June 5, 2023

Softer Than Velvet (la trascrizione)

[Questa è più o meno la trascrizione di quello che è successo sabato 3 giugno al Coccobello di Carpi. È stato molto bello, se me lo chiedete.]

Una band sconosciuta di quattro elementi salì sul palco per la prima volta l’11 dicembre del 1965 nel Summit High School Auditorium di Summit, New Jersey. Nessuno dei presenti avrebbe potuto immaginare l’eredità che quella band avrebbe lasciato. Il nome della band era VELVET UNDERGROUND.

Oggi, 57 anni e mezzo (circa) dopo l’11 dicembre 1965:

Franco Ori dipingerà dal vivo l’universo dei Velvet UndergroundGiancarlo Frigieri suonerà i Velvet Undergrounde Marco Manicardi (che poi sono io) leggerà parole di Lou Reed, John Cale, Sterling Morrison, LaMonte Young, Rosebud, Paul Morrissey, Ronnie Cutrone, Danny Fields e Billy Names, prese da un libro che si chiama Please Kill Mein uno spettacolo che prende il nome di SOFTER THAN VELVET.

Lo scopo di questo spettacolo non è l’intrattenimento.

***

Sunday Morning

Sunday Morning Suonavamo insieme, molto tempo fa. Vivevamo in un appartamento da trenta dollari al mese e non avevamo un soldo. Mangiavamo focacce d’avena mattina e sera e facevamo di tutto, tipo vendere il sangue e roba simile, oppure posavamo per quei settimanali spazzatura da dieci centesimi. Una volta uscì un articolo con la mia foto. Dicevano che ero un maniaco sessuale omicida che aveva ucciso quattordici bambini. Dicevano che avevo registrato tutto e che riascoltavo il nastro in un fienile del Kansas a mezzanotte. Quando uscì la foto di John Cale, dissero che aveva ucciso il suo amante perché quello voleva sposare sua sorella e lui non voleva che sua sorella sposasse un finocchio.

I’m Waiting for the ManNel 1965 Lou Reed aveva già scritto «Heroin» e «Waiting for the Man». La prima volta che incontrai Lou fu a un party in cui si era messo a suonare i suoi pezzi con la chitarra acustica. Io non lo ascoltavo assolutamente perché non me ne fregava un cazzo della musica folk. Odiavo Joan Baez e Bob Dylan – ogni canzone era una fottuta domanda! Ma Lou continuava a sbattermi sotto il naso i suoi testi. Allora cominciai a leggerli e non era la stessa cosa che cantavano Joan Baez e tutti quelli come lei.

Al tempo suonavo con LaMonte Young nei Dream Syndicate e il concetto del gruppo era quello di tenere sempre le stesse note per due ore alla volta.

Organizzai una serie di performance musicali e sulla prima serie di volantini feci stampare un avvertimento: LO SCOPO DI QUESTA MUSICA NON È L’INTRATTENIMENTO.

Quando Andy Warhol fece il suo ingresso trionfale al Cafè Bizarre con tutta la sua corte, rimase chiaramente ipnotizzato lì, su due piedi. L’immagine era tutto, e i Velvet Underground ne avevano una fantastica. Non potevo crederci: tutti quei turisti se ne stavano lì a succhiare i loro frappè mentre i Velvet cantavano canzoni sull’eroina e il sesso sadomaso.

Capii subito di aver trovato il gruppo giusto. Parlai con i Velvet quella sera stessa e gli dissi: «Avete già un manager?» E il piccolo, prudente Lou Reed disse: «Beʼ, uhm, una specie, uhm, non proprio, ma, uhm, sì, no».

Io dissi: «Beʼ, sto cercando un gruppo da gestire per produrre qualche disco. Avrete un lavoro fisso in un locale e verrete nominalmente gestiti da Andy Warhol».

«Non abbiamo gli amplificatori», dissero loro.

«Bene, vi procureremo gli amplificatori», risposi io.

Allora loro dissero: «D’accordo, ma non abbiamo un posto per vivere…»

«Okay, okay, okay. Parleremo domani di tutto questo.»

Così dissi ad Andy che avevo trovato il gruppo di cui ci saremmo occupati.

Andy disse: «Oh uu-uu-uuuu ohouuuuuuuuuuuuu!»

Andy era sempre terrorizzato all’idea di fare qualsiasi cosa, ma una volta che capiva che qualcuno era sicuro di quello che faceva, specialmente nel mio caso, diceva solamente: «Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. okay».

I genitori di Lou Reed odiavano il fatto che Lou facesse il musicista e che frequentasse gente indesiderabile. Ho sempre avuto paura dei genitori di Lou – ciò che mi spaventava era che minacciavano sempre di impacchettare Lou e farlo sbattere in manicomio. Era come una spada di Damocle sulla nostra testa. Ogni volta che Lou si beccava l’epatite i suoi genitori erano pronti a impacchettarlo e farlo rinchiudere.

Le cose migliori di Lou vengono tutte da lì. Sua madre era una specie di ex reginetta di bellezza e credo che suo padre fosse un contabile piuttosto benestante. A ogni modo, da ragazzino lo misero in ospedale e gli fecero fare l’elettroshock. Pare che poi, ai tempi della Syracuse University, lo avessero costretto a scegliere tra l’andare in palestra o nei Corpi di Addestramento per Ufficiali di Riserva. Lui disse che non poteva andare in palestra perché si era rotto l’osso del collo e quando lo mandarono nei Corpi di Addestramento minacciò di ammazzare l’istruttore. Poi spaccò una finestra col pugno, o qualcosa di simile, e allora lo mandarono al manicomio.

Ti mettevano una cosa in gola per non farti ingoiare la lingua, e ti mettevano gli elettrodi sulla testa. Era quello il trattamento raccomandato nella Rockland County per scoraggiare i comportamenti omosessuali. L’effetto era che perdevi la memoria e diventavi una specie di vegetale. Non riuscivi nemmeno a leggere un libro perché arrivavi a pagina diciassette e dovevi ritornare a pagina uno perché non ricordavi più niente.

Quando uscivi dall’ascensore alla Factory, sulla porta di Paul Morrissey c’era appeso un cartello che diceva ASSOLUTAMENTE VIETATO LʼUSO DI DROGHE. Così tutti si facevano sul pianerottolo delle scale. Nessuno in realtà prendeva droghe alla Factory, tranne Andy che si faceva di Obetrol, quelle piccole pillole di speed color arancione. Ne prendeva una al giorno per dipingere, perché soffriva di dipendenza dal lavoro. Ma lui era davvero l’unico, tutti gli altri si facevano sul pianerottolo.

Prendevamo solo Metedrina, però. Eravamo dei puristi. Gli altri gruppi si facevano di acidi. In quel periodo invece io avevo chiuso con l’acido e mi facevo di Metedrina, perché dovevi essere sempre bello sveglio. Il termine «sveglio» dovrebbe avere un’accezione positiva, ma per noi era diventato sinonimo di rigido e paranoico. Potenza della Metedrina.

Lou convocò Maureen Tucker e il sottoscritto per un incontro al Riviera Café nel West Village per annunciare che John Cale era fuori dalla band. Io dissi: «Vuoi dire per oggi o per tutta la settimana?» E Lou rispose: «No, è fuori». Io dissi che non esisteva, che eravamo un gruppo, in tutto e per tutto. Allora ci fu una lunga e animata discussione, con un gran picchiare di pugni sul tavolo, finché Lou disse: «Non vi sta bene? Okay, il gruppo è sciolto».

Candy Says What Goes OnTutti erano innamorati di tutti. Eravamo dei ragazzini ed era come essere al liceo. Voglio dire, era come quando avevo sedici anni: questa settimana a questo piace questa e a questa non piace quello ma quest’altro, e ci sono tutti questi triangoli, voglio dire non era niente di terribilmente serio. Era solo gente che più avanti sarebbe diventata famosa perché erano tutti belli e sexy, ma allora non ce ne rendevamo conto, non facevamo che innamorarci e disinnamorarci – chi cazzo riusciva più a tenere il conto?

Tutti quanti si innamoravano e disinnamoravano di Andy, ovviamente, e viceversa. Ma quelli che si innamoravano più facilmente erano anche quelli che scopavano meno di tutti – come Andy. Voglio dire, quelli che si sapeva per certo che fossero andati a letto con Andy, potevi contarli sulle dita di una mano. Quelli che erano davvero andati a letto con Edie o Lou o Nico erano pochi, pochissimi. Non c’era davvero tutto quel sesso, c’erano molte più cotte che sesso vero e proprio. Il sesso portava sempre casini. Come succede anche oggi, del resto.

Il vecchio sound era alcolico. La tradizione venne finalmente spezzata. La musica è sesso, droga e felicità. E la felicità è lo scherzo che la musica capisce meglio di tutti. Dischi con sonorità ultrasoniche che provocano lobotomie frontali. Ehi, non aver paura. Farai meglio a darti e a imparare ad amare la PLASTICA. Qualsiasi tipo di plastica – flessibile, rigida, colorata, coloratissima, antiaderente.

Gli anni Sessanta hanno la reputazione di essere stati anni di apertura e di libertà, anni molto cool, ma la verità è che tutti quanti erano molto regolari. Proprio così, tutti erano molto regolari e poi arrivammo noi – un manipolo di pazzi. Avevamo i capelli lunghi e la gente ci inseguiva per tutto l’isolato. Alcuni ci inseguivano per una decina di isolati gridando: «Beatle!» Erano fuori di testa – era questa la realtà degli anni Sessanta. Nessuno portava i capelli lunghi – eri un maledetto freak, uno scherzo di natura, non eri come tutti gli altri.

Quindi per quanto mi riguarda, provavo una forte attrazione verso il lato oscuro. Lou e Billy Name andavano in questo Vaseline bar chiamato Ernieʼs – sul bancone c’erano enormi contenitori di vaselina e c’era una stanzetta sul retro in cui i ragazzi potevo andare a scoparsi a vicenda. Pur non essendo mai stato gay, ero molto interessato al sesso e quando hai tredici o quattordici anni, non è così facile ottenere del sesso dalle donne. Così pensai: eeehi, non sarebbe fantastico essere gay?

Lou, Mary Woronov e io andavamo spesso al Maxʼs Kansas City e anche in certe discoteche dance nel Village, come lo Stonewall. Chiudeva alle quattro del mattino, quando Lou e io eravamo ancora su di giri per la metedrina, e volevamo ancora fare qualcosa. Allora andavamo in locali afterhours dove si poteva ancora ballare. Poi, quando spuntava il sole, Lou e io gironzolavamo fino alla Factory e combinavamo qualche cosa.

Dovete anche capire che eravamo sotto metedrina nove giorni alla settimana. Perfino oggi, non so cosa fosse reale e cosa non lo fosse perché se te ne stai sveglio per nove giorni di fila, tutto può succedere. La paranoia diventa così spessa che la puoi tagliare con un’accetta, e qualsiasi risentimento si trascinava per mesi o perfino per anni.

C’era sempre questa specie di rivalità subliminale, e a volte neanche tanto subliminale, e uno stato costante di acutissima paranoia. Voglio dire, stai su per nove giorni consecutivi, il tuo campo visivo comincia a restringersi, nella stanza vedi tutto che si muove, non distingui più una cosa da un’altra, quindi qualsiasi commento, anche casuale, assume un significato ultraprofondo e assolutamente fondamentale per la vita del cosmo. Roba da autentici schizzati fuori di testa.

Il rock & roll è una cosa talmente grande che la gente dovrebbe cominciare a morire per esso. Voi non capite. La musica ti restituiva il tuo stesso battito, e ti permetteva di sognare. Un intera generazione che correva insieme a un basso Fender. La gente doveva solo morire per la musica. Tanto muoiono per qualsiasi altra cosa, perché non per la musica? Muori per lei. Non è carino? Non moriresti volentieri per qualcosa di carino? Forse sono io che dovrei morire. In fondo, tutti i grandi del blues sono morti. Ma la vita va meglio, oggi. Io non voglio morire. Giusto?

Rock’N’Roll***

[Dopo ci hanno chiesto un bis, e allora ho letto la traduzione italiana di THE GIFT (da White Light/White Heat; la traduzione l’ho presa da loureed.it), mentre Giancarlo Frigieri, sotto, suonava pezzetti di tutte le altre canzoni dei Velvet Underground che non aveva suonato prima, più o meno. The Gift (Il dono) è una specie racconto che Lou Reed scrisse ai tempi del college, e fa così:]

Waldo Jeffers era al limite.

Era ormai metà Agosto,

il che significa che era

separato da Marsha

da più di due mesi.

Due mesi,

e da mostrare non aveva altro

che tre lettere spiegazzate

e due telefonate interurbane molto care.

Certo, quando la scuola era finita

e lei era tornata nel Wisconsin,

e lui a Locust, Pennsylvania,

lei aveva giurato di mantenere una certa fedeltà.

Di tanto in tanto sarebbe uscita con qualcun altro,

ma solo per divertirsi un po’.

Sarebbe rimasta fedele.

Ma ultimamente Waldo

aveva cominciato a preoccuparsi.

Di notte aveva problemi a prendere sonno,

e quando dormiva faceva sogni tremendi.

Passava la notte sveglio,

girandosi di qua e di là

sotto le coperte,

le lacrime gli riempivano gli occhi

mentre immaginava Marsha

i suoi giuramenti vinti dall’alcol

e dalla dolce consolazione di qualche neanderthal,

finché non si sarebbe arresa definitivamente

alle carezze dell’oblio sessuale.

Era più di quanto la mente umana

riuscisse a sopportare.

Le visioni dell’infedeltà di Marsha lo perseguitavano.

Di giorno le fantasie dell’abbandono sessuale

invadevano i suoi pensieri,

ma quello che gli dava più fastidio

era che non avrebbero compreso

che tipa lei era veramente.

Solo lui, Waldo, poteva capirlo.

Lui aveva intuito ogni anfratto

e ogni angolo della sua psiche.

Lui l’aveva fatta sorridere

lei aveva bisogno di lui,

e lui non c’era.

(ahh…)

L’idea gli venne il giovedì

prima che partisse

la parata in costume.

Aveva appena finito di tagliare l’erba e di sistemare

il giardino degli Edison per un dollaro e cinquanta

e poi controllò la cassetta della posta

per vedere se c’era almeno una parola

da parte di Marsha.

Non c’era che il volantino della

Amalgamated Aluminium Company

che cercava di indagare se gli servivano dei tendoni.

Perlomeno si interessavano al punto da scrivere.

Era una ditta di New York.

Si poteva arrivare in qualsiasi posto con la posta.

Poi ebbe l’idea.

Non aveva soldi abbastanza

per andare fin nel Wisconsin

nei modi convenzionali, è vero,

ma perché non imbucare sè stesso?

Era assurdamente semplice.

Si sarebbe inviato come un pacco postale espresso.

Il giorno dopo Waldo andò al supermercato

per acquistare l’occorrente.

Comprò nastro adesivo da pacchi, una pinzatrice

e una scatola di cartone di medie dimensioni,

perfetta per una persona della sua corporatura.

Valutò che, con un minimo di accorgimenti,

poteva viaggiare abbastanza comodamente.

Qualche buchetto per far entrare l’aria, dell’acqua

e qualche spuntino,

e probabilmente sarebbe stato

come partire in classe turistica.

Il venerdì pomeriggio Waldo era pronto.

Si era impacchettato con cura, e l’ufficio postale

avevano detto che qualcuno sarebbe passato

a prenderlo alle tre.

Sul pacco aveva messo la scritta “fragile”

e mentre vi si rannicchiava

adagiandosi sulla gommapiuma

che aveva previdentemente inserito,

provò a immaginare lo sguardo sorpreso

e felice sul viso di Marsha quando,

aperta la porta,

vìsto il pacco

e lasciata la mancia al postino,

avrebbe aperto il tutto e sì sarebbe trovata

il suo Waldo in carne e ossa.

L’avrebbe baciato

e poi forse avrebbero potuto vedere un film.

Se solo ci avesse pensato prima.

A un tratto, mani poco attente afferrarono il pacco,

e si trovò a volare.

Atterrò con un tonfo sordo dentro un camion, e partì.

Marsha Bronson aveva appena finito

di sistemarsi i capelli.

Era stato un weekend molto duro.

Doveva ricordarsi di non bere in quel modo.

Bill era stato gentile con lei, però.

Dopo che avevano finito,

Bill aveva detto che la rispettava ancora,

e che dopotutto era il modo in cui andavano le cose,

e anche se, no, non l’amava,

provava molto affetto per lei.

E dopotutto erano adulti.

Ah, quante cose Bill poteva insegnare a Waldo.

Ma sembrava fossero passati già tanti anni.

Sheila Kleìn, la sua migliore amica,

entrò in cucina

attraverso la porta della veranda.

«Oddio, è proprio tremendo fuori.»

«So che vuoi dire. Mi sento tutta sfasata.»

Marsha si strinse la cintura dell’accappatoio

di cotone con i bordi di seta.

Sheila sfiorò dei grani di sale

sulla tavola di cucina,

si leccò il dito e fece una smorfia.

«Dovrei prendere certe pillole di sale, ma»

arricciò il naso

«mi fanno venire il vomito.»

Marsha cominciò a darsi dei colpetti sotto il mento,

un esercizio per il viso che aveva visto in televisione.

«Dio, non parlarne nemmeno.»

Si alzo dalla tavola e andò verso il lavandino,

dove prese una confezione

di vitamine rosa e azzurre.

« Ne vuoi una? Dovrebbero essere meglio

di una bistecca.»

Poi provò a toccarsi le ginocchia.

«Credo che non berrò mai più un daiquiri.»

Rinunciò e si sedette,

questa volta più vicino al tavolino

dove era appoggiato il telefono.

«Forse Bill chiamerà»

disse in risposta allo sguardo di Sheila.

Sheila si stava mordicchiando una pellicina.

«Dopo la scorsa notte,

forse faresti meglio a chiudere con lui»

«Capisco che vuoi dire.

Dio mio, era proprio come un polipo,

mani dappertutto!»

disse alzando le braccia quasi in difesa.

«E che dopo un po’

ti stanchi di resistergli, sai,

e dopo tutto venerdì e sabato

con lui non avevo fatto proprio niente,

e così un po’ glielo dovevo, sai che intendo»

Cominciò a grattarsi.

Sheila stava ridacchiando,

la bocca coperta dalla mano.

«Ti dirò, anch’io mi sentivo proprio così, anzi,

dopo un po’»

e qui si piegò in avanti in un sussurro

«lo volevo.»

E cominciò a ridere forte.

Fu a questo punto che il signor Jameson,

dell’ufficio postale Clarence Darrow,

suonò alla porta della villetta

quadrata decorata a stucchi.

Quando Marsha Bronson aprì la porta,

lui l’aiutò a portar dentro il pacco.

Fece firmare i suoi moduli

verdi e gialli,

e se ne andò con una mancia di quindici centesimi

che Marsha

aveva preso dal piccolo borsellino beige

della mamma nello studiolo.

«Che sarà, secondo te?»

chiese Sheila.

Marsha se ne stava in piedi con le braccia

intrecciate dietro la schiena.

Fissava la scatola di cartone marrone

poggiata in mezzo al salotto.

«Non lo so.»

Dentro il cartone. Waldo fremeva di eccitazione

mentre ascoltava le voci attutite.

Sheila fece scorrere l’unghia lungo il nastro di scotch

che passava per il centro della scatola.

«Perché non guardi l’indirizzo del mittente

cosi vedi da chi arriva?»

Waldo sentiva battere il suo cuore.

Sentiva le vibrazioni dei passi.

Fra non molto.

Marsha girò intorno alla scatola

e lesse l’etichetta scarabocchiata.

«Dio! Viene da Waldo!»

«Quel coglione!» disse Sheila

Waldo tremava di impazienza.

«Be’, perché non aprirlo?» disse Sheila

ed entrambe provarono a sollevarne un lembo.

«Oaah,» esclamò Marsha seccata

«deve averlo inchiodato.»

Provarono a strappare di nuovo.

«Dio mio, ci vuole un trapano per aprire questa cosa».

Tirarono ancora una volta.

«Così non si riesce.»

Entrambe se ne stavano in piedi col fiatone.

«Perché non prendi un paio di forbici?»

domandò Sheila.

Marsha corse in cucina,

ma non riuscì a trovare altro

che una forbicina da unghie.

Poi si ricordò che

suo padre teneva degli attrezzi in cantina.

Corse giù per le scale,

e tornò

con un grande tagliacarte in mano.

«Non ho trovato niente di meglio.»

Le mancava il fiato.

«Tieni, fallo tu, sto per schiattare.»

Si gettò sull’enorme divano lanuginoso

sbuffando rumorosamente.

Sheila provò a fare un taglio netto tra lo scotch

e l’orlo del cartone,

ma la lama era troppo spessa

e la fessura era troppo stretta.

«Maledizione»

esclamò esasperata.

Poi, sorridendo, aggiunse,

«Ho un’idea».

«Quale?» chiese Marsha.

«Sta’ a guardare» disse Sheila

toccandosi la fronte con un dito.

Dentro lo scatolone,

Waldo era talmente eccitato

che non riusciva quasi a respirare.

La pelle gli formicolava per il calore

e si sentiva battere il cuore in gola.

Fra non molto.

Sheilà si alzò sulla punta dei piedi,

e camminò intorno

alla scatola.

Poi s’inginocchiò,

prese il taglialamiere con entrambe le mani,

fece un respiro profondo,

e sprofondò la lunga lama

al centro del pacco,

attraverso lo scotch,

attraverso il cartone,

attraverso l’imbottitura,

e attraverso il centro

della testa di Waldo Jeffers,

che si squarciò lieve tra archi ritmici di color rosso

che pulsavano dolcemente

nel sole del mattino.

***

[Questo è Franco Ori che dipinge durante la performance (il quadro è già stato venduto).]

[E qui ci sono alcune foto e un paio di video. Qui c’è qualche altra foto.]

L'articolo Softer Than Velvet (la trascrizione) proviene da Eri così carino.

June 1, 2023

3 giugno: Softer Than Velvet (al Coccobello)

L’11 dicembre del 1965 nel Summit High School Auditorium di Summit, New Jersey, USA, una band di quattro elementi salì sul palco per la prima volta. Avevano un nome strano e conturbante: VELVET UNDERGROUND.

In occasione 57esimo anniversario (e mezzo, circa) dal primo live dei Velvet Underground, il 3 giugno 2023, al Coccobello, nel Cortile o Chiostro di San Rocco a Carpi, in provincia di Modena, Giancarlo Frigieri (noto cantautore locale) suonerà e canterà dal vivo brani dei Velvet Underground; al suo fianco, dove riuscirà ad appoggiare il cavalletto, Franco Ori (noto pittore locale) dipingerà dal vivo quadri a tema Velvet Underground, mentre, non troppo distante, tanto tiene poco posto, Marco Manicardi (poco noto lettore locale) leggerà brani da libri che parlano dei Velvet Underground.

Tutto ciò prende il nome particolarmente fantasioso di SOFTER THAN VELVET.

E queste sono alcune domande frequenti cui vogliamo rispondere prima di cominciare:

Sarà una cosa molto lunga? Un paio d’ore.

Ci saranno pezzi dalla carriera solista di Lou Reed? No.

E di John Cale? Neanche.

Farete ? Certo.

Dopo posso comprare i quadri di Franco Ori? Sì.

Sarà un bello spettacolo? Ve lo consigliamo.

Si può bere e/o fumare durante? Si può.

E in caso di pioggia? Vediamo.

C’è l’evento su facebook? Una specie.

Bravi. Grazie.

Ciao.

***

Giancarlo Frigieri (www.miomarito.it) suona da quando ha imparato a farlo, la RAI aveva appena avviato ufficialmente le trasmissioni a colori.

Franco Ori (www.francori.it) dipinge da quando ha imparato a farlo, l’uomo non era ancora stato sulla Luna.

Marco Manicardi (marcomanicardi.altervista.org) legge da quando ha imparato a farlo, il muro di Berlino era ancora su.

L'articolo 3 giugno: Softer Than Velvet (al Coccobello) proviene da Eri così carino.

May 29, 2023

Oggi

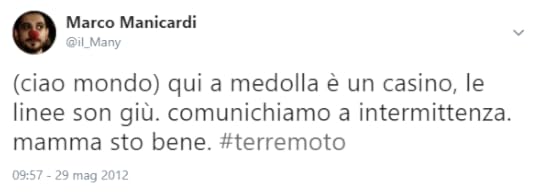

Oggi è l’undicesimo anniversario dell’unica volta che mi è servito davvero Twitter.

(E anche questa è una cosa che posto tutti gli anni… bisogna portare pazienza)

L'articolo Oggi proviene da Eri così carino.

May 25, 2023

Don’t Panic

[Oggi è il #towelday e quella che segue è una cosa che posto tutti gli anni, il 25 di maggio, quando mi ricordo.]

Volete sapere qual è la risposta alla domanda fondamentale sulla vita, l’universo e tutto quanto? Adesso ve la dico.

C’è una foto (la appiccico in fondo al racconto, portate pazienza) che mi vede esultante, sedicenne e pischello in braghette da ciclista, maglietta attillata della Ciclistica Novese Confezioni Carsil, caschetto aerodinamico ben allacciato e occhiali Briko con le lenti “a mosca” come andavano di moda in quegli anni là, gli anni novanta. Quando la faccio vedere in giro, di solito, dico sempre: «Ecco, qui ero sullo Stelvio».

Non è mica vero: dovevamo ancora salire.

Eravamo io e mio padre con le bici, e mio nonno col furgone che ci seguiva. E poi, sì, c’era lo Stelvio da fare. Lo Stelvio, che non finiva mai.

E quindi, poco dopo aver scattato quella foto, avevamo preso le bici, io e mio padre, e mio nonno era salito sul furgone ed eravamo partiti. Il racconto che segue, che metto tutto al presente per rendere meglio l’idea e la fatica, se ci riesco, inizia al decimo tornante; prima avevamo fatto qualche chilometro di pianura per scaldarci un po’, e nove tornanti erano già andati via abbastanza lisci.

Ma tutto crolla improvvisamente quando…

***

… al decimo tornante sono già da solo, mio padre si è staccato e alla fine me lo vedrò arrivare dietro, sul furgone con mio nonno.

Al ventesimo tornante gli alberi cominciano a diventare sempreverdi. O così mi sembra.

Al venticinquesimo, quando tiro il manubrio con le mani per farmi forza, la ruota davanti si stacca dall’asfalto, la pendenza è al dieci percento. La maglietta è bagnata, ho finito la prima borraccia con l’acqua e ho mangiato tutte le barrette di cioccolata che avevo messo nei taschini della maglia prima di partire. E un po’ bestemmio, ma solo un po’. Dei diobono, diciamo.

Al trentesimo tornante mi raggiunge un tedesco sui vent’anni, mi vede in difficoltà e prova a spingermi con la mano sul culo, è abbastanza fresco e pimpante e vuol fare conversazione con me, ma tanto io il tedesco non lo so, e so poco anche l’inglese, e poi sono troppo occupato a prendere fiato per parlare. Lui mi regala una barretta, tipo un muesli o una del genere, e io ci provo, a masticarlo, ma non ho più una goccia di saliva per mandare giù del riso soffiato e colloso, e allora lo sputo. Il tedesco sembra rimanerci male, non sono sicuro, ma sembra così. Comunque si alza sui pedali e mi stacca senza salutare. Un po’ bestemmio. Un po’ di più.

Al trentacinquesimo tornante gli alberi non ci sono più, c’è dell’erbetta sparuta, qualche marmotta, credo, un silenzio che snerva, interrotto solo dal mio fiatone, inspirare, espirare. Incrocio alcune macchine che scendono dalla cima e sento delle zaffate di plastica bruciata: è l’odore dei loro freni che si sciolgono sui dischi, giuro.

Non c’è neanche più il tempo per ritagliarsi una bestemmia tra un respiro e l’altro, e intanto la testa mi si piega di lato, un orecchio s’intoppa, cerco un rapporto più corto e più agile, ma la catena è già sull’ultimo, 39×23, se non mi ricordo male, che è il rapporto più leggero d’ordinanza per la mia categoria, non l’avevo cambiato prima di partire ed è una roba da matti, una roba impossibile.

Quando sali lo Stelvio non puoi permetterti di smettere di pedalare, devi salire e basta, e io sono delle ore che spingo, pedalata dopo pedalata, pedalata e colpo di tosse, pedalata, pedalata e pedalata; il sudore arriva sugli occhi e brucia, pedalata, pedalata, pedalata, bevo un sorso d’acqua della seconda borraccia e al quarantesimo tornante non c’è neanche più l’erbetta ai bordi della strada, i tornanti che rimangono ce li ho tutti lì, davanti agli occhi, e mi sento male. Sono lì, da solo, non penso più a niente, e mi sento male.

Finisce anche la seconda borraccia, tocca andar su senz’acqua.

Al quarantacinquesimo tornante ne mancano solo tre, abbozzo un sorriso, sto andando agli otto, nove chilometri l’ora, forse anche sette, da ore, da sempre. Adesso provo ad accompagnare ogni pedalata con un dondolìo della schiena, con una postura scompostissima, ma la testa guarda avanti, alla cima. Diobello, dài. Dài che ci siamo.

È al quarantasettesimo tornante che sento delle voci che chiacchierano amabilmente alle mie spalle, ed è al quarantottesimo tornante, l’ultimo, che quelle voci mi sorpassano allegre: sono Bartoli e un suo compagno di squadra che si allenano. Sembra che stiano facendo il cavalcavia di Rolo (Reggio Emilia) che passa sopra la A22 e non mi guardano neanche. Li mando a cagare col poco pensiero che mi rimane, tanto sono arrivato, non scendo neanche dalla bici e mi appoggio con una mano al palo del cartello con su scritto Passo dello Stelvio.

E sto fermo lì.

Sto fermo lì per dieci minuti, senza dire niente, senza pensare a niente, guardo solo un po’ la neve del ghiacciaio, con la testa vuota, solo il fiatone che pian piano rallenta. E intanto sento Bartoli che dice al suo amico: «Adesso andiamo giù dall’altra parte e torniamo su, ti va? Dopo pranziamo».

In quel momento preciso, lì, attaccato con una mano al palo del cartello con su scritto Passo dello Stelvio, con i piedi ancora agganciati ai pedali, con la testa piegata e la maglia bagnata fradicia, ai bordi del ghiacciaio, mentre arriva il furgone guidato da mio nonno con mio padre seduto di fianco, chiudo gli occhi e mi vedo da fuori, in terza persona. Ed è lì che capisco che forse, quel ragazzo di sedici anni stremato sulla bici e attaccato con una mano al palo del cartello con su scritto Passo dello Stelvio, forse, non è detto, ma secondo me lui, nella vita, dovrebbe cominciare a fare delle altre cose.

***

E vi avevo promesso la risposta alla domanda fondamentale sulla vita, l’universo e tutto quanto.

Adesso ve la dico: è 48.

L'articolo Don’t Panic proviene da Eri così carino.

May 5, 2023

Nori (e Lacan)

E in un libro che si chiama Manuale pratico di giornalismo disinformato, del 2015, Paolo Nori dice che Jacques Lacan era uno che aveva modificato la psicanalisi, o la psicologia, nel senso che il matto, dopo il lavoro di Lacan, non era più quello che si metteva lo scolapasta in testa ed era convinto di essere Napoleone, il matto era Napoleone che era convinto di essere Napoleone.

(Che è una cosa che posto tutti gli anni, il 5 maggio, quando mi ricordo. Ieri, tra l’altro, ho finito di rileggere Delitto e castigo, in una bellissima traduzione di Damiano Rebecchini, e questa frase qua, oggi, mi spacca un po’ la testa.)

L'articolo Nori (e Lacan) proviene da Eri così carino.

May 1, 2023

Hobsbawm (e un’altra cosa che parla di cappelletti)

E in un saggio intitolato Il Primo maggio: nascita di una ricorrenza, del 1990, dentro a un libro che si chiama Gente non comune, del 1998 o del 2000, Eric John Ernest Hobsbawm dice che i socialisti italiani, vivamente consapevoli del fascino spontaneo della nuova Festa del lavoro agli occhi di una popolazione in gran parte cattolica e analfabeta, usarono l’espressione «Pasqua dei lavoratori» almeno a partire dal 1892, e che simili analogie diventarono correnti in campo internazionale dalla seconda metà degli anni Novanta (dell’Ottocento). E dice che è facile capirne il motivo. E che la somiglianza del nuovo movimento socialista con un movimento religioso e perfino, nei primi anni eroici della Festa del Lavoro, con un movimento di rinascita religiosa a tinte messianiche, era evidente. E per certi versi, uguale era la somiglianza dei leader, attivisti e propagandisti di quel movimento con una gerarchia ecclesiastica, o almeno con un ordine missionario. E dice anche di possedere uno straordinario volantino del 1898 proveniente da Charleroi, in Belgio, riproducente quella che può essere definita una predica da Primo maggio; nessun’altra etichetta sarebbe adeguata. Fu stilato dai, o a nome dei, dieci deputati e senatori del Parti Ouvrier Belge – atei dal primo all’ultimo, senza dubbio – sotto il duplice motto «Lavoratori di tutto il mondo unitevi (Karl Marx)» e «amatevi gli uni con gli altri (Gesù)». Qualche citazione dà un’idea del contenuto:

È questo il tempo primaverile e festivo in cui la perpetua evoluzione della natura rifulge in tutta la sua gloria. Come la natura, riempitevi di speranza e preparatevi a una Nuova Vita.

Dopo qualche riga di raccomandazioni morali («Abbiate rispetto di voi stessi: guardatevi dalle bevande che ubriacano e dalle passioni degradanti», e così via) e buoni propositi socialisti, la predica si concludeva con un brano di sapore millenaristico:

Presto le frontiere si dissolveranno! Presto finirà il tempo di guerre ed eserciti! Ogni volta che praticherete le virtù socialiste della Solidarietà e dell’Amore, farete sì che questo futuro sia più vicino. E allora, nella pace e nella gioia, verrà un mondo in cui il socialismo trionferà, una volta compreso il dovere sociale di tutti di favorire il pieno sviluppo personale di ciascuno.

E poi, alla fine, Eric John Ernest Hobsbawm dice che, diversamente da altre ricorrenze, comprese molte manifestazioni più o meno ritualizzate del movimento operaio tenutesi in precedenza, il Primo maggio non commemorava niente, almeno al di fuori dell’influsso anarchico che mirava a collegarlo all’episodio degli anarchici di Chicago del 1886. Non verteva su niente fuorché sul futuro, che, al contrario di un passato che niente aveva avuto in serbo per il proletariato se non tristi esperienze («Du passé faisons table rase» cantava non per caso l’Internazionale), prometteva l’emancipazione. Inoltre «il movimento» non offriva, come invece la religione, ricompense dopo la morte, ma una Nuova Gerusalemme su questa Terra.

***

Adesso, invece, parliamo di cappelletti. Potrei dire di tortellini, ma qui, in questa parte della provincia di Modena al confine con quella di Reggio Emilia, e in tutta la provincia di Reggio Emilia, si chiamano cappelletti. Potrei dire che i tortellini sono la stessa cosa con un altro nome, ma non sono mai stato sicuro che fosse vero, non lo sono neanche adesso, quindi non lo dico. Portate pazienza.

Ma comunque, i cappelletti, da queste parti, di solito li mangiamo nei giorni di festa. Magari adesso li mangiamo anche nei giorni feriali, soprattutto quando in casa c’è ancora una nonna che fa una sfoglia da venticinque uova e per finire tutti i cappelletti che ne vengon fuori ci si mette qualche mese, ma insomma, una volta, quando c’era la povertà, i cappelletti li mangiavano solo nei giorni di festa, cioè per Natale, per Pasqua e, per esempio, il Primo maggio.

Nel ventennio, però, il fascismo lo aveva abolito, il Primo maggio, e da queste parti, tra le province di Modena e Reggio Emilia, come raccontava sempre mio nonno Corrado, giravano delle squadre che all’ora di pranzo irrompevano nelle case per vedere se qualcuno stava mangiando i cappelletti. Quando trovavano una famiglia che li mangiava, i fascisti sbaraccavano la tavola e spesso e volentieri picchiavano e bastonavano i malcapitati.

Gli emiliani antifascisti, durante il fascismo, il Primo maggio si erano abituati a mangiare i cappelletti di nascosto.

Per degli anni, io e Grushenka, e anche il Miny, da quando c’è, il Primo maggio andavamo a Correggio, in provincia di Reggio Emilia, dove era costume mettere delle gran tavolate sotto ai portici della piazza e tutti insieme fare una bella mangiata di cappelletti. Una volta si chiamavano proprio “i cappelletti antifascisti”, e dopo, con l’aria di moderazione che c’era in giro qualche anno fa, li avevano ribattezzati socialdemocraticamente “i cappelletti scendono in piazza” o “cappelletti in piazza” e basta.

Poi era arrivato il coronavirus, così avevamo cominciato a comprare i cappelletti in gastronomia e il cappone per il brodo in macelleria, per mangiarli in casa nostra, oppure andavamo a mangiare quelli di mia mamma, che sono molto buoni, e, insomma, facevamo quello che si poteva in quel preciso momento storico. Anche se non dovevamo più nasconderci, per fortuna.

Oggi invece torniamo a Correggio. Siamo molto emozionati, anche se minaccia pioggia e hanno spostato le tavolate al chiuso, dove di solito fanno la Festa de l’Unità. Ma va bene lo stesso.

Per quelli come noi per cui il 25 aprile è un po’ il nostro Natale, mi vien da dire che il Primo maggio sia come il Capodanno.

Quindi buon Primo maggio.

E, come dire, buon anno.

(La cosa di Hobsbawm è una cosa che posto tutti gli anni. Quella sui cappelletti anche, non sempre, ma spesso)

L'articolo Hobsbawm (e un’altra cosa che parla di cappelletti) proviene da Eri così carino.

April 26, 2023

È il 26 aprile

È il 26 aprile e sono ancora antifascista, pensa te.

(Una citazione di simonerossi che posto tutti gli anni)

L'articolo È il 26 aprile proviene da Eri così carino.