Max Nemtsov's Blog, page 219

October 27, 2017

Ken Kalfus

еще из архивов, рассказик был в North American Review, 1998. задолго до того, как мы сделали его великолепный “Наркомат просветления”

Кен Калфус

ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ

Копирайт © 1998. Все права защищены. Ни одна часть этого абзаца не может быть воспроизведена или передана ни в какой форме и никакими средствами, электронными, механическими, устными или телепатическими, включая светокопирование, магнитную запись, транскрибирование, калькирование, горячий набор, холодный набор, мимеограф, а также (в школах рукописные копии, сделанные на переменках, должны быть возвращены нам еще тепленькими и влажными, и чернила на них должны испускать густой пьянящий аромат, который заставит нас поднести страницы к лицу, вдохнуть и подумать: «Так вот как должна пахнуть синева!») телетайп, телефакс, телефон, семафор, небесные знамения, шепот, спиритический сеанс, исповедь, протокол передачи файлов, гибкий диск, жесткий диск, оперативное запоминающее устройство, изящная каллиграфия по тонкому пергамену, шелкография или иной метод хранения информации и доступа к ней без письменного согласия, за исключением случаев краткого цитирования в статьях, рецензиях, обзорах, комментариях, биографиях, музыкальных комедиях, демонстрациях периода полураспада и объявлениях о выдаче литературных премий. Просьбы о разрешении скопировать любую существенную часть данного абзаца должны направляться автору (который действительно еще помнит пьянящий запах вышеупомянутых чернил, что при глубоком вдохе, будто принюхиваешься к воздуху тучной пажити, вызывает коварное головокружение, а такой восторг вызывают у него и прочие печатные материалы), который, честно говоря, будет польщен получением такого рода корреспонденции и гарантирует рассмотрение оных просьб в благоприятном свете, поскольку вопреки первой фразе стремится к тому, чтобы абзац этот распространялся на всех языках и всеми мыслимыми технологическими средствами не по личным или имущественным причинам, а исключительно для того, чтобы придать новую грань тому целому, что существует в мире, как об этом многие догадываются. Просто черкните мне пару строк. Мой адрес: 72754.2514@compuserve.com. За исключением явно сатирических намерений (а исключение это применимо ко всему абзацу, лишь напоминающему механизм защиты авторского права, но незащищенному самому по себе), все персонажи данного абзаца вымышлены, и любое сходство с реальными личностями, живыми или же мертвыми, включая самого автора, чисто случайно или, по крайней мере, непредсказуемо. Между тем, что мы описываем, и истиной пролегает плохо размеченная граница, и писатель в своих отчаянных метаниях зачастую нарушает ее, а затем, даже не осознав этого, возвращается обратно (Меня, например, не вполне удовлетворяет собственное описание вышеупомянутых чернил. Есть и другие важные детали: бумага впитывает эту синеву, разрыхляя и размягчая буквы так, будто их тоже пьянят чернила; от этого буквы становятся светлее, цвет их лиловеет — такую метаморфозу сравнить я не мог ни с чем, пока несколько лет назад сам не стал свидетелем натиска зыбкого полумрака одним летним утром; вышеупомянутого механизма восхода я никогда не видел, однако воображал, что его элегантная конструкция должна приводиться в действие руками и состоять из нескольких довольно больших рычагов и шестеренок; зрелище тридцати подростков, прижимающих к лицам покрытые чернилами листки бумаги, словно, как я это сейчас себе представляю, при выполнении некой культовой церемонии, напротив, замечательной мне никогда не казалась; девочка, с которой мы были знакомы еще с детского сада и вместе путешествовали из класса в класс, а также по факультативным занятиям, и тропы наши зачастую пересекались, но заговорить с нею я так никогда и не решился, может оторвать листок от лица с таких резким выдохом, что на меня мгновенно нахлынет возбуждение, и я даже решу, что немного влюблен в нее, но затем перепугаюсь, вспомнив о ее непостижимости; в нашей пригородной, по-честному невинной школе мы бросали вызов судьбе шуточками о необходимости наркотической «дозы» чернил; мятые страницы контрольных работ и домашних заданий октября и ноября, в апреле и мае казавшиеся давно и навсегда утраченными знаками детства, ушедшего навсегда, но обещавшего так много, что завалились на дно моего портфеля, после пары четвертей уже пахли тускло и не вдохновляли, оставшись преимущественно функцией памяти. А память по-прежнему не поддается подробному описанию. И после такой неудачи — в чем смысл копирайта?). Данный абзац содержит полный текст издания в твердой обложке. НИ ОДНО СЛОВО ОПУЩЕНО НЕ БЫЛО.

Filed under: men@work

October 26, 2017

breaking news again

ну, для начала у нас легкие поправки к программе последней встречи, так что приходите

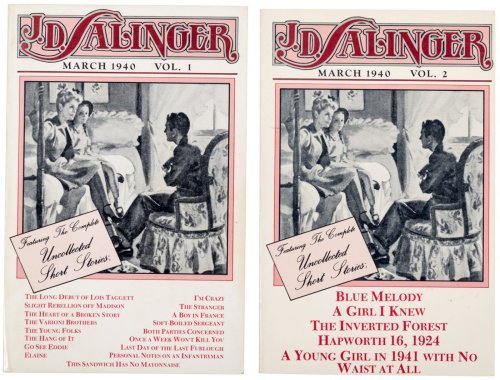

а новых текстов Сэлинджера мы можем и не дождаться, так-то. потому что он их не написал

очень приятно, что лучшая уличная певица Лондона не замолкает:

Filed under: talking animals

October 25, 2017

staring is serious

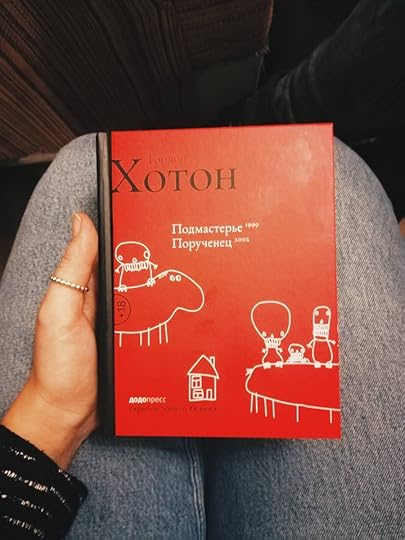

также были замечены портреты читателей с двумя книжками серии в конечностях сразу, но их публиковать мы не осмеливаемся

заодно: всем, кто следит за Хрониками Лорда Хоррора. в эфире возник самый ответственный на свете редактор и сказал, что вопрос об издании будет решен в первом квартале 2018 года. история знала, конечно, и более радикальные случаи издательского долгостроя. у меня есть версия, что они ждут выборов, после которых актуальность Бриттона… ну, не то чтобы пропадет совсем (не на этих территориях), но сильно притупится. круто было бы издать его при нынешнем шизофреническом режиме. хотя никто не гарантирует, конечно, что следующий будет менее шизофреническим. в общем, поглядим, следующий раунд воплей на ответственного редактора запланирован на весну

“Радуга чтения” о “Железе” Хенри Роллинза

читатели без мозга читают “Аборт” Бротигана. зачем?

а вот исповедь буковского наркомана. о “Почтамте”

“Исчезнувшие империи” о “До чего ж оно все запоздало” Джеймза Келмена

хроники портового рока:

Маркус с приветом из луизианских болот

Filed under: talking animals

October 24, 2017

our sedentiary recreations

In Search of Ancient Gods by Erich von Däniken

In Search of Ancient Gods by Erich von Däniken

My rating: 4 of 5 stars

Читать ебанину, конечно, — любимое развлечение, хоть надолго и не хватает. В случае с Дэникеном, правда, еще раз убеждаешься, до чего прекрасный он популяризатор, чего — неважно. Научная ебанина от ненаучной (или псевдонаучной) ебанины отличается мало чем, а Дэникен на научность и не претендует — он просто утверждает, что верит в будущее (и прошлое заодно). Его риторический ретрофутуризм (очень забавны его рассуждения о космических полетах, генной инженерии и компьютерах — дело, напомню, происходит в конце 1960-х годов) будет похлеще любой НФ. Разница в том, что он не просто на этом зарабатывает, как авторы фикций, а честно, судя по всему, в это верит.

В этом продолжении «Колесниц богов» он опять ссылается на советских ученых, конечно. Они тогда играли нынешнюю роль «британских ученых». У западных ебанатов с советскими учеными был весьма занимательный симбиоз: западная наука к ним всерьез не относилась, поэтому за легитимизацией своих находок, идей, фанаберий и фантазий они ездили за железный занавес. А советская наука долгое время исходила из того, что если западная буржуазная наука что-то ругает, значит, дело это хорошее, передовое, надо брать.

Странно, что Илья Кукулин в своем недавнем прекрасном интервью (https://indicator.ru/article/2017/09/…) о сращивании советских ИТР с оккультизмом, эзотерикой и прочей «ебун-травой» (тм), об этом синдроме детского негативизма не обмолвился. Но ведь и писатель Казанцев (ладно, этот-то не бог весть какой ученый был), и Вячеслав Зайцев, и Иосиф Шкловский, будучи легитимными учеными, шли на серьезный контакт — и с Дэникеном, и с Эндрю Томасом. На что они рассчитывали и как им это удавалось без последствий от «ученых в штатском»? Или последствия были? Или они сами были «учеными в штатском»? Загадки, загадки…

In Search of Ancient Gods: My Pictorial Evidence for the Impossible by Erich von Däniken

In Search of Ancient Gods: My Pictorial Evidence for the Impossible by Erich von Däniken

My rating: 4 of 5 stars

Gods from Outer Space by Erich von Däniken

Gods from Outer Space by Erich von Däniken

My rating: 4 of 5 stars

Pathways to the Gods by Erich von Däniken

Pathways to the Gods by Erich von Däniken

My rating: 4 of 5 stars

Самое примечательное тут – главы, написанные как натуральные травелоги, особенно в начале: наш герой путешествует в тех местах Южной Пасифики, где, так уж вышло, всего через несколько лет после него побывал и я. Изменилось мало что.

The Last of the Moccasins by Charles Plymell

The Last of the Moccasins by Charles Plymell

My rating: 5 of 5 stars

Единственный — и прекрасный — роман пост-битника и пре-хиппи, одного из незримых солдат американской литературы. Ну, как роман — скорее, конечно, автобиография человека, который не только пережил 60-е, но и кое-что об этом помнит. Особенно в начале десятилетия. Как запомнил, так и написал, в общем. Получилась такая неистовая байка — смесь Керуака и Джима Доджа, «живая, как жизнь».

Плаймелл приятельствовал с Нилом Кэссиди, Алленом Гинзбёргом, дружил с Робертом Крамбом (и издавал его), знал Керуака и Барроуза. Это поколение и сцена примерно Бротигана — Сан-Франциско, культурный хаб, который втягивал в себя всех, — «пизда СФ», как он называл этот город. Второй центр книги — Уичита, Кэнзас, место странноватое как очаг культуры (и контркультуры), но вот так вышло. На самом деле, Плаймелл и был той самой «Воронкой Уичиты», которую воспел Гинзбёрг. Но наши представления о культурном ландшафте Америки середины прошлого века от этой книжки несколько меняются. И хорошо, что автор еще жив, конечно.

Загадки древнейшей истории. Книга гипотез by Александр Горбовский

Загадки древнейшей истории. Книга гипотез by Александр Горбовский

My rating: 2 of 5 stars

Если кто-то считает, что я окончательно пизданулся и не способен различать сорта всякой ебанины, то вот доказательство, что нет. Потому что есть ебанина и есть ебанина.

В 1966 году Горбовский издал книжку по популярной ебанологии, которая открывается цитатой из Энгельса, что само по себе дорого стоит. Написана она довольно поверхностно, это обычный каталог фактов и фактоидов в духе каталогизации всякой ерунды для советского читателя, который источники все равно проверить не сможет. Такой Чарлз Форт, только хуже и бессистемнее. Точные ссылки у Горбовского — только на классиков марксизма-ленинизма, а остальное излагается с аттрибуцией «одна баба сказала». Поневоле задумаешься, не отсюда ли пошли «британские ученые».

Разница Горбовского с Дэникеном в том, что швейцарец хоть и фантазировал, но ссылался при этом на исходные точки своих фантазий. Этот же совершенно несамостоятелен и никаких «мыслей» даже не предлагает. Все происхождение человечества он оставляет исключительно на земле, палеоконтакт даже не трогает — что, конечно, может служить утешением для советского читателя: мол, все под контролем, просто за 11-12 тысяч лет до нашей эры предыдущему человечеству настал пиздец, подумаешь.

Ну и впечатление портит всякая ползучая хуйня. Например он ссылается на некие друидские «книги Ферилта». Я поначалу решил, что это он просто придумал, но нет (http://www.digitalmedievalist.com/opi…) – это довольно идиотская подделка примерно XVI века, а «Ферилт» — валлийское имя Вергилия. По ссылке можно изучить историю вопроса, но про Ерландию он вообще довольно много глупостей пишет: от героя Кучулайна до норманских замков, которые никто высокими температурами не бомбардировал. Французский фильм «Долгое отсутствие» у него почему-то становится итальянским и повествует о наведенной амнезии, хотя даже роман Маргерит Дюрас, по которому кино было снято, совсем не об этом. Во время прихода конкистадоров крестьяне высоко в Андах у него питаются «корневищами водорослей» (полагаю, ботаническими родственниками пресловутого «морского укропа»). Ну и так далее — обычная глянцево-журнальная дрисня с поправкой на 1966 год.

Нет уж, лучше читать Дэникена — тот, по крайней мере, не врет и не оскорбляет разум читателя.

Twilight of the Gods: The Mayan Calendar and the Return of the Extraterrestrials by Erich von Däniken

Twilight of the Gods: The Mayan Calendar and the Return of the Extraterrestrials by Erich von Däniken

My rating: 4 of 5 stars

В чем все же прелесть книжек фон Дэникена — он в них задает очень простые, почти детские вопросы (хоть часто и риторические) и совершенно этого не стыдится. В отличие, например, от тех же жанровых фантастов, которые принимают позы «голубых воришек», или ученых, которые их не задают. И он, конечно, не боится фантазировать, что немедленно в нем как в фигуре автора и вообще мыслящем существе подкупает, как бы мы к нему лично ни относились (а человек он может оказаться очень запросто неприятным). В общем, за что и ценим.

В том же, что касается текущего положения дел (эта книга — из недавних, напомню), а не далекого непредсказуемого прошлого или не менее далекого и непредсказуемого будущего, Дэникен оказывается удивительно здравым собеседником, носителем правильного планетарного и даже космического сознания. Позы в этом, судя по всему, нет — это невыгодно. Но он хотя бы подходит ко всему без этого устаревшего антропоцентризма, и за это спасибо.

Боги, гробницы, учёные: Роман археологии by C.W. Ceram

Боги, гробницы, учёные: Роман археологии by C.W. Ceram

My rating: 5 of 5 stars

читал в детстве, конечно, и в силу этого долго болел археологией. надо бы, наверное, не в переводе перечитать, но не сейчас

The Insurrection in Dublin by James Stephens

The Insurrection in Dublin by James Stephens

My rating: 5 of 5 stars

Написанный за несколько дней и изданный по горячим следам отчет очевидца о Пасхальном восстании, очень личный. Позиция у Стивенза настолько тут человечна (а не политична), что можно многое понять об этом сложном и болезненном «стокгольмском синдроме» ирландцев к англичанам (то, что дублинцы восстания не поддержали и не поняли, факт широко известный, но этим все не ограничивается). Бесценны такие записки обывателей, хочу я сказать.

Deirdre by James Stephens

Deirdre by James Stephens

My rating: 5 of 5 stars

Прекрасная ревизионистская сказка – только очень грустная, потому что история из эпоса пересказывается весьма трагическая. Стивенз опять смешивает жанры – традиционный сюжет излагается в духе бытового натуралистического романа. И люди у него мыслят “по-современному” (для начала ХХ века) – но без знания некоторых особенностей бытования древних ирландцев будет не очень понятно, что там к чему, так что полезно сначала ознакомиться с некоторыми уложениями их жизни, как это было полезно мне.

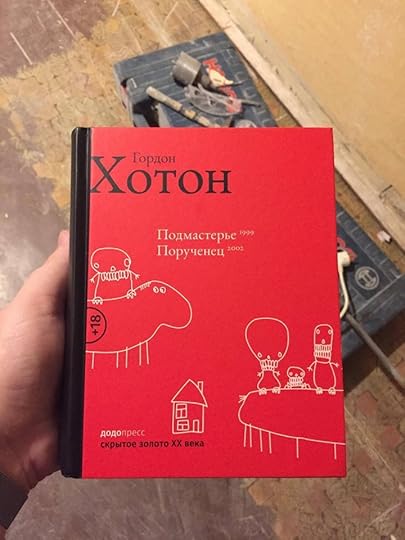

Max by Gordon Houghton

Max by Gordon Houghton

My rating: 5 of 5 stars

Любая дистопия сейчас неизбежно автоматически подстегивается к 1984, и мы начинаем разбирать, насколько далеко от Оруэлла ушел автор (или не ушел). И действительно, сложно, видимо, придумать что-то новое в смысле того, что общество с нами делает. Но Хотону удалось — его мир настолько обыденно и незаметно отличается от нашего нынешнего (особенно здесь) кошмара, что разница эта как-то не особо ощущается. Разве что чипы в ладони еще не вживили. Но от этого читать «Макса» тягостно и не очень весело.

Поскольку это роман, среди прочего, о системе и противодействии ей, о генезисе протеста, он может оказаться очень полезным сейчас и здесь, за несколько месяцев до «выборов». И именно поэтому его, видимо, никогда здесь не издадут, до того система укоренилась в мозгах граждан за последние сто лет.

Но стоит отметить, конечно, что пишет Хотон не только об этом — с удивительным бесстрашием он от книги к книге продолжает гонять каких-то своих очень личных бесов. Каких, говорить не буду, это не спортивно. Читайте сами.

А кроме того, мне, конечно, не может не понравиться книжка, которая практически моя тезка.

The Ancient Alien Question: A New Inquiry Into the Existence, Evidence, and Influence of Ancient Visitors by Philip Coppens

The Ancient Alien Question: A New Inquiry Into the Existence, Evidence, and Influence of Ancient Visitors by Philip Coppens

My rating: 5 of 5 stars

Очень дельная книжка, как ни странно: автор, журналист-расследователь широкого профиля (что несколько подрывает доверие, но не очень, потому что он не выпендривается) просто каталогизирует и разбирает весь букварь Общества древних астронавтов с учетом трендов науки последних десятилетий. Для кого-то и такой анализ, конечно, будет радикальной ебаниной, но он все же старается подходить к вопросам палеоконтактов не так бескомпромиссно, как авторы-фантазеры, вроде Дэникена. Для него метафизические контакты (включая полученные посредством того, что принято называть галлюциногенами) так же реальны, как и физическое присутствие «богов» на поверхности земной коры. В общем, я бы решил, что это полезное и обязательное чтение для всех психонавтов.

p.s. дополнительное чтение в продолжение наших штудий: вот критика (http://trv-science.ru/2017/10/10/o-so…) и ответ на нее (https://indicator.ru/article/2017/10/…)

Another World by Gordon Houghton

Another World by Gordon Houghton

My rating: 5 of 5 stars

Действие здесь происходит в той же вселенной, что и в «Максе», на события первой книги имеются отсылки — и это как бы намекает вдумчивому читателю, что Хотон пишет в жанре трилогии. На самом деле, конечно, все так и есть: перед нами предапокалиптическая картина мира — планета неуклонно катится псу под хвост, от человечества остается… ну, что-то. Поскольку действующие лица здесь — скорее не люди, а уже пост-люди (о чем нам и в «Максе» уже рассказали) и вообще андроиды, то и роман посвящен разбору психологических проблем роботов. Шутки Хотона, как обычно прекрасны (стиральная машинка с экзистенциальным ангстом или рой нано-роботов, которые каждый сам по себе еще ничего, послушно выполняет программу, а когда их много, их роевое сознание требует себе свободы волы и желает лететь в лес разлагать опавшую хвою). Но главное даже не это, а то, что в умелых руках все это палит прямо от бедра и без промаха. Давно я не получал такого удовольствия от НФ.

(после мемуаров Рика Уэйкмена, которых я раньше не видел, все это смотрится несколько другими глазами и слушается несколько другими ушами)

Filed under: just so stories

October 23, 2017

one of our final spurts

это мы в Твери, тут примерное изложение

наш далекий сибирский друг сообщает

а тут Антон Долин рекомендует “Питонов о Питонах” как одну из лучших книг о кино

история с Трилогий лорда Хоррора получила неожиданное, но печальное продолжение благодаря одному читателю этого блога, вчера. выяснилось, что в альтернативной вселенной Вконтакта издательство АСТ напрямую общается с любознательными читателями. и еще 7 августа они ответили кому-то так:

Издательство АСТ Aug 7, 2017 at 2:01 pm

Виталий, у нас в планах нет Бриттона

ну тут явно кто-то врет или заблуждается, или не в курсе, потому что на сайте книжка с присвоенным ISBN-ом по-прежнему присутствует. значит, в планах она все же была. об изменениях в статусе проекта мне, конечно никто не сообщал, вот еще. на личные запросы “ответственный редактор” Данишевский не отвечает. и какой вывод из всего этого я должен делать, вот вы мне скажите?

но есть и хорошие новости:

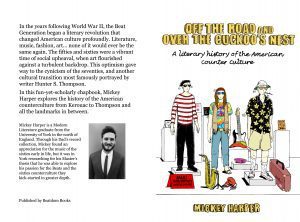

“По бездорожью и над кукушкиным гнездом”

вестник портового рока:

Filed under: talking animals

October 22, 2017

back in action

ну все, выходные закончились

приключения “Арбузного сахара” Бротигана в умах читателей (если в них ничего нет, то и арбузный сахар не поможет – никакие гомункулы там не заведутся)

случайно обнаружил вести о судьбе трилогии Лорда Хоррора Дейвида Бриттона. она должна была выйти в апреле. я полагаю, что издатель все-таки струсил, и теперь она не выйдет никогда

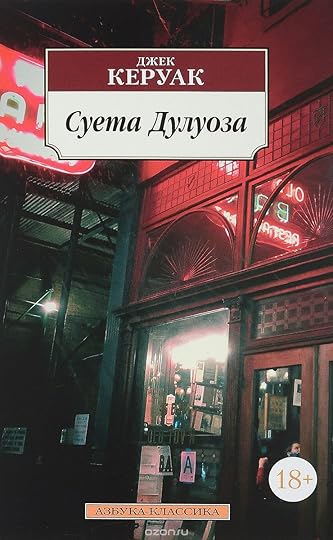

а это прекрасный Керуак притворяется мебелью в интерьере, я раньше такого снимка не видел

ну и заодно крайне полезное: “Пересечения буддизма и бит-поколения” (включайте свои VPNы, “Пустое зеркало” эти свиньи почему-то блокируют)

Filed under: talking animals

October 20, 2017

our itinerant recreations

завтра мы тут с 13.00 на “прозаической площадке” (см. программу, где это). все эпитеты на совести оргов

новости Голоса Омара:

– Евгений Коган о “Пусковом городе” Ричарда Хьюго

– мои краткие воспоминания о “Джей-Ар” Гэддиса

в Минске обсуждают Пинчона, о как. в “Сне Гоголя”, что уместно

ну и в копилку бит-коллекционера:

Filed under: men@work, pyncholalia, talking animals

October 19, 2017

secret meanings

Владимир Вертинский уже предлагает протоальтернативную обложку

“Арбузный сахар” Бротигана обрел нового читателя

“Книгоанарий” о Млодинове и его “Евклидовом окне”

Filed under: pyncholalia, talking animals

October 18, 2017

in between days

ну вот, вернулись из Питера, там была такая красота:

а в субботу мы в Твери, так что если вы там, приходите, станцуем

прекрасный знак: не всем, оказывается, трудно с “Шандарахнутым пианино” Макгуэйна. вот Моночувак зафанател

а это отклики на переиздание “Сговора остолопов” – и претензия только к “серии”

ну и краткое впечатление о “Южнорусском Овчарове” Лоры

вот что еще, оказывается, вышло

занимательное чтение: Франзен о Пинчоне (в частности)

ну и о книгах друзей: отрывок из Костиного романа и крайне внятная аннотация на него

хроники портового рока:

(мне, как человеку придумавшему им название, так уж вышло, должно быть приятно)

Filed under: just so stories, men@work, pyncholalia, talking animals