Christophe Claro's Blog, page 48

October 16, 2017

La phrase (qui tue) du jour

Julien Denormandie, secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Cohésion des Territoires, 37 ans et toutes ses dents, s'est exprimé sur France Inter, dans la foulée de l'intervention télévisée de Macron:

Julien Denormandie, secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Cohésion des Territoires, 37 ans et toutes ses dents, s'est exprimé sur France Inter, dans la foulée de l'intervention télévisée de Macron:"Il faut accroître les contrôles sur ceux qui touchent le chômage."Il est clair que c'est une priorité. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de travail pour tout le monde qu'il faut que ceux qui galèrent en profitent pour se tourner les pouces. Supprimons-leur chômage s'ils se montrent chichiteux. Ça les motivera. Et puis, bon, on ne va quand même contrôler ceux qui touchent des parachutes dorés ou cumulent les points retraite, hein. En tout cas, la langue évoluent. On ne dit plus "les chômeurs", mais "ceux qui touchent le chômage", histoire de souligner le côté "juteux" du sans-emploi. Une idée pour Julien Denormandie. Ne pas dire "les pauvres", mais "ceux qui touchent le fond".

Published on October 16, 2017 06:07

October 13, 2017

Liège Trash-Pics

Published on October 13, 2017 22:00

A propos de Weinstein et du "droit de cuissage"

L’affaire Weinstein, comme d’ailleurs avant elle les affaires DSK, Baupin, etc., pourrait être l’occasion de se pencher sur la fameuse notion de « droit de cuissage ». Ce droit a été qualifié de « mythique » par certains historiens, dans la mesure où il ne serait pas étayé juridiquement ni historiquement (cf. les travaux d’Alain Bourreau), mais comme le dit très justement Geneviève Fraisse, directrice de recherche au CNRS :

L’affaire Weinstein, comme d’ailleurs avant elle les affaires DSK, Baupin, etc., pourrait être l’occasion de se pencher sur la fameuse notion de « droit de cuissage ». Ce droit a été qualifié de « mythique » par certains historiens, dans la mesure où il ne serait pas étayé juridiquement ni historiquement (cf. les travaux d’Alain Bourreau), mais comme le dit très justement Geneviève Fraisse, directrice de recherche au CNRS :« Que le droit légal de profiter de la femme d'un autre la nuit de ses noces n'ait jamais existé, n'invalide pas pour autant le droit du seigneur (impunité et légitimité) à profiter d'une femme de condition inférieure. »Ainsi, le droit du plus fort s’inscrirait plutôt dans une vacance juridique, puisqu’il n’existe pas de loi écrite (en France ou aux Etats-Unis, pour s’en tenir aux cas évoqués plus haut) autorisant l’abus sexuel, par exemple dans le cadre d’un rapport hiérarchique direct, à connotation professionnelle, etc. Bien sûr, il existe des lois prohibant et punissant les auteurs de viol et de harcèlement sexuel, mais dans la mesure même où la victime voit son témoignage soit empêché, soit moqué, soit préjudiciable à sa propre personne et à ses intérêts, on comprend bien que le « droit de cuissage » l’emporte haut la main, si je puis dire, sur la reconnaissance des droits de la victime. En gros, si le « cuissage » n’est pas stricto sensu un droit reconnu par la loi, il bénéficie des mêmes prérogatives et avantages qu’un droit puisqu’il peut s’exercer longtemps et diversement sans que l’abuseur ne soit inquiété – le fait même qu’il échappe neuf fois sur dix aux sanctions fait même de lui un « droit » encore plus puissant, un droit incontestable parce qu’incontesté.

Tant qu’il y a tolérance (=silence), le crime sait qu’il peut perdurer sans passer pour un crime. Et le criminel se considérer comme relativement innocent. Dénoncer ce « droit de cuissage » doit non seulement consister à désigner bien sûr les individus qui s’en rendent coupables, mais également à éclairer le plus possible le système social qui produit et garantit cette tolérance. La relative impunité est le fruit d’une évaluation raisonnée du ratio entre complicités tacites et risques de dénonciation (ou plutôt : le risque que d’éventuelles dénonciations présentent un risque réel), et non seulement le symptôme d'une confiance aveugle en la soi-disant supériorité virile. La relative impunité profite (et entretient) non seulement de la version « folklorique » de la domination masculine (l’abus ancillaire est un cliché, ergo il est traité à la légère) mais recourt qui plus est à une ruse assez usée mais toujours efficace : « justifier » les « écarts de conduite » par « l’échauffement des passions » (façon perverse de détourner l’attention sur la « provocation latente » de la victime, stigmatisée d’autant plus si le contexte est celui de l’entertainment), bref, arguer d’une commode chimie hormonale afin d’oblitérer le rapport de force homme/femme, et tout ce qui assoit la domination masculine.

Pour finir, disons que le « droit de cuissage » dans sa version contemporaine a franchi une nouvelle étape : il s’agit moins de profiter de femmes « de condition inférieure » que de signifier aux femmes abusées que leur condition, quoi qu’on leur dise, quoi qu’elles en pensent, est « inférieure ». En outre, ultime paradoxe, le « nouveau seigneur » tente de convaincre sa victime que l’acceptation de sa condition inférieure (= la soumission sexuelle assortie à cette reconnaissance) sera gage d’avantages (donc lui permettra d’échapper à sa condition dite inférieure…). Ainsi, l’abuseur n’est plus contraint à la seule sphère des "inférieures" : il lui suffit de créer l'infériorité, qui plus est en promettant son contraire. Si tu te soumets, tu deviendras puissante… ou du moins tu ne verras pas ton pouvoir anéanti… On pourrait dire qu’ici la domination masculine renverse le principe de l’énoncé performatif (quand dire, c’est faire). Ici, faire c’est dire. J’abuse, donc je suis (supérieur).

Il revient à la parole et à l'action des femmes de détruire cette rhétorique perverse, ainsi que les conditions de sa production et de sa culture. Pour conclure, laissons la parole à l’écrivaine féministe Rebecca West :

"Je n’ai jamais été capable de définir précisément ce que voulait dire le féminisme : je sais seulement qu’on me désigne comme féministe chaque fois que j’exprime des sentiments qui me différencie d’un paillasson."

Published on October 13, 2017 07:06

Cherchez l'erreur

Macron:Il faut "défendre la juste rémunération de l'ensemble des auteurs". "La défense des droits d'auteurs n'est pas un sujet ringard."

Geoffroy Pelletier, directeur de la Société des Gens de Lettres :Le projet de loi de finances de la sécu a prévu de compenser la hausse de la CSG en diminuant les cotisations d'assurances maladie et chômage. Résultat, les auteurs "vont subir la hausse de la CSG sans compensation et verront donc leur pouvoir d'achat baisser d'environ 1% a minima tandis que celui des salariés augmentera de 1,45%. Les auteurs et artistes seront donc la saule population d'actifs perdants. "

Et maintenant, ça se passe comment? Les auteurs descendent dans la rue, ou bien c'est "ringard", ça aussi?

Geoffroy Pelletier, directeur de la Société des Gens de Lettres :Le projet de loi de finances de la sécu a prévu de compenser la hausse de la CSG en diminuant les cotisations d'assurances maladie et chômage. Résultat, les auteurs "vont subir la hausse de la CSG sans compensation et verront donc leur pouvoir d'achat baisser d'environ 1% a minima tandis que celui des salariés augmentera de 1,45%. Les auteurs et artistes seront donc la saule population d'actifs perdants. "

Et maintenant, ça se passe comment? Les auteurs descendent dans la rue, ou bien c'est "ringard", ça aussi?

Published on October 13, 2017 03:51

Grandeur des microbes ( et de Renard)

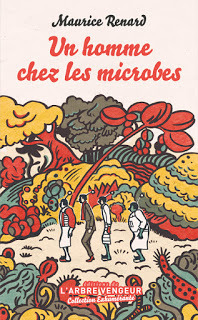

Je vous signale la réédition aux éditions de L'Arbre Vengeur du formidable roman de Maurice Renard,

Un homme chez les microbes

. A la demande policé de l'éditeur, David Vincent, je me suis fendu sans hache ni scrupule d'une petite préface pour ce roman que j'avais lu avec délectation au vingtième siècle, et qui, est-il besoin de le rappeler, n'est pas un traité médical ronflant sur la dangerosité supposée des micro-organismes dans l'air ambiant mais une surprenante et décapante histoire fantastique. L'argument de départ est en soi assez cocasse: un jeune savant (royaliste) se voit refuser la main de sa fiancée par les parents (républicains) de cette dernière car on le trouve… trop grand ! Il va donc tenter de réduire sa taille, mais connaitra dans cette entreprise un succès qui le dépasse: il va en effet diminuer, diminuer, jusqu'à se retrouver de la taille d'un microbe. (On vous déconseille de tenter l'expérience chez vous.) La leçon de choses va vite devenir une odyssée de l'esprit…

Je vous signale la réédition aux éditions de L'Arbre Vengeur du formidable roman de Maurice Renard,

Un homme chez les microbes

. A la demande policé de l'éditeur, David Vincent, je me suis fendu sans hache ni scrupule d'une petite préface pour ce roman que j'avais lu avec délectation au vingtième siècle, et qui, est-il besoin de le rappeler, n'est pas un traité médical ronflant sur la dangerosité supposée des micro-organismes dans l'air ambiant mais une surprenante et décapante histoire fantastique. L'argument de départ est en soi assez cocasse: un jeune savant (royaliste) se voit refuser la main de sa fiancée par les parents (républicains) de cette dernière car on le trouve… trop grand ! Il va donc tenter de réduire sa taille, mais connaitra dans cette entreprise un succès qui le dépasse: il va en effet diminuer, diminuer, jusqu'à se retrouver de la taille d'un microbe. (On vous déconseille de tenter l'expérience chez vous.) La leçon de choses va vite devenir une odyssée de l'esprit… Maurice Renard ne se contente pas, vingt-huit ans avant L'homme qui rétrécit de Richard Matheson, de trousser d'une fable voltairienne à géométrie humaniste ou un petite parabole politique, il embarque le lecteur dans un véritable délire narratif, s'autorisant l'humour potache le plus débridé comme les incursions abstraites les plus surprenantes. Mise en abîme musicale, dialogues hilarants, descriptions oniriques… Il y a du Satie chez Renard.

Maurice Renard ne se contente pas, vingt-huit ans avant L'homme qui rétrécit de Richard Matheson, de trousser d'une fable voltairienne à géométrie humaniste ou un petite parabole politique, il embarque le lecteur dans un véritable délire narratif, s'autorisant l'humour potache le plus débridé comme les incursions abstraites les plus surprenantes. Mise en abîme musicale, dialogues hilarants, descriptions oniriques… Il y a du Satie chez Renard. Je vois que vous avez presque digéré la lecture de Jérusalem d'Alan Moore (éd. Inculte) et déjà dévoré Atelier Albertine d'Anne Carson (Seuil/Fiction & Cie). Offrez-vous donc une petite détente foldingue avec ce trépidant roman microboratif. Bon, je vous laisse en compagnie du début de ma préface…

Published on October 13, 2017 00:24

October 11, 2017

Le prix de la traduction, Monsieur le Président…

En prenant la parole à Francfort, à l’occasion de la Foire du Livre, Monsieur le Président, vous en avez profité pour évoquer la traduction et les traducteurs/trices. « Jamais », avez-vous déclaré, « le moindre logiciel ne rivalisera avec la traduction de l’œuvre de René Char par Peter Handke ». Venant de quelqu’un qui ne parle pas l’allemand, on va dire que c’est une bonne nouvelle. Précisons quand même qu’aucun éditeur n’aurait l’idée, ni surtout les fonds nécessaires, pour concevoir un logiciel de traduction capable de s’attaquer à la poésie, que ce soit à celle de René Char ou de Maurice Carême. Ça n'intéresserait aucun investisseur – et aucun lecteur. Mais comment alors mettre « encore plus en valeur » le travail des traducteurs/traductrices, vous êtes-vous demandé ? Eurêka : en créant un « vrai Prix de la traduction », avez-vous trouvé tout seul. Pas un « faux » prix, ouf. Bon, les prix de traduction existent déjà, que ce soit en France ou en Allemagne. On peut toujours en créer un de plus, ça ne mange pas de pain. Et puis, n’est-ce pas, rien ne vaut l’angle de l’excellence pour donner de la « valeur » à un travailleur. Un peu de compétition, c’est toujours appréciable…

En prenant la parole à Francfort, à l’occasion de la Foire du Livre, Monsieur le Président, vous en avez profité pour évoquer la traduction et les traducteurs/trices. « Jamais », avez-vous déclaré, « le moindre logiciel ne rivalisera avec la traduction de l’œuvre de René Char par Peter Handke ». Venant de quelqu’un qui ne parle pas l’allemand, on va dire que c’est une bonne nouvelle. Précisons quand même qu’aucun éditeur n’aurait l’idée, ni surtout les fonds nécessaires, pour concevoir un logiciel de traduction capable de s’attaquer à la poésie, que ce soit à celle de René Char ou de Maurice Carême. Ça n'intéresserait aucun investisseur – et aucun lecteur. Mais comment alors mettre « encore plus en valeur » le travail des traducteurs/traductrices, vous êtes-vous demandé ? Eurêka : en créant un « vrai Prix de la traduction », avez-vous trouvé tout seul. Pas un « faux » prix, ouf. Bon, les prix de traduction existent déjà, que ce soit en France ou en Allemagne. On peut toujours en créer un de plus, ça ne mange pas de pain. Et puis, n’est-ce pas, rien ne vaut l’angle de l’excellence pour donner de la « valeur » à un travailleur. Un peu de compétition, c’est toujours appréciable… Le problème de la traduction est pourtant assez simple. Bien sûr il y la question de la visibilité du traducteur/de la traductrice, mais de ce côté-là, des progrès ont été faits, même s’il en reste à faire (mention systématique du traducteur dans la presse, les annonces de prix littéraires, sur la couverture, etc.). Non, le problème c’est la façon dont sont payé.e.s les traducteurs/traductrices. Ils/elles sont payé.e.s au feuillet, en gros 21€ les 1500 signes, et ce quelles que soient les difficultés du texte. C’est nettement plus que nos confrères & consœurs italien.ne.s ou espagnol.e.s, d’accord. Mais le hic, c’est que la somme perçue est considérée comme un à-valoir, une avance, donc, et que le traducteur/la traductrice ne touche de droits sur les ventes du livre qu’une fois son avance « amortie ». Et quand il/elle touche des droits après amortissement, il s’agit d’un pourcentage allant de 1% à 2% (souvent dégressif…). Par conséquent, mieux vaut traduire un livre facile qui a des chances de bien se vendre plutôt qu’un gros pavé exigeant. Par exemple : je ne toucherai de droits sur ma traduction de Jérusalem d’Alan Moore qu’à partir du deux cent millième exemplaire vendu, et là je ne toucherai que 1% sur un peu moins de trente euros. Personnellement, sur environ cent vingt traductions réalisées à ce jour, je n’ai touché de droits d’auteur que deux fois, et encore, jamais des grosses sommes (en plus, certains éditeurs cumulent nos travaux et, tels des banquiers, nous rendent à jamais débiteurs, même quand une traduction a bien marché, mais passons…)

Le problème de la traduction est pourtant assez simple. Bien sûr il y la question de la visibilité du traducteur/de la traductrice, mais de ce côté-là, des progrès ont été faits, même s’il en reste à faire (mention systématique du traducteur dans la presse, les annonces de prix littéraires, sur la couverture, etc.). Non, le problème c’est la façon dont sont payé.e.s les traducteurs/traductrices. Ils/elles sont payé.e.s au feuillet, en gros 21€ les 1500 signes, et ce quelles que soient les difficultés du texte. C’est nettement plus que nos confrères & consœurs italien.ne.s ou espagnol.e.s, d’accord. Mais le hic, c’est que la somme perçue est considérée comme un à-valoir, une avance, donc, et que le traducteur/la traductrice ne touche de droits sur les ventes du livre qu’une fois son avance « amortie ». Et quand il/elle touche des droits après amortissement, il s’agit d’un pourcentage allant de 1% à 2% (souvent dégressif…). Par conséquent, mieux vaut traduire un livre facile qui a des chances de bien se vendre plutôt qu’un gros pavé exigeant. Par exemple : je ne toucherai de droits sur ma traduction de Jérusalem d’Alan Moore qu’à partir du deux cent millième exemplaire vendu, et là je ne toucherai que 1% sur un peu moins de trente euros. Personnellement, sur environ cent vingt traductions réalisées à ce jour, je n’ai touché de droits d’auteur que deux fois, et encore, jamais des grosses sommes (en plus, certains éditeurs cumulent nos travaux et, tels des banquiers, nous rendent à jamais débiteurs, même quand une traduction a bien marché, mais passons…)Bref, si on veut vraiment donner de la « valeur » au traducteur/à la traductrice, plutôt que de filer un énième prix de traduction avec petits fours et longs discours, faisons en sorte :

qu’il/elle touche des droits décents (pas moins de 2%) et ce dès le premier exemplaire vendu

qu’il/elle touche également des droits indépendants lors de l’exploitation en poche et en club (c’est loin d’être systématique) ; qu'il/elle soit informé.e des droits dérivés, etc; qu'il/elle reçoive systématiquement des exemplaires justificatifs;

qu’il/elle soit payé.e décemment lorsque le livre présente d’importantes difficultés (quand il exige de se documenter, de se déplacer, une re-création, etc.);

qu'il/elle soit mis au fait des aides existantes (bourses CNL, résidences, etc);

qu'on le rémunère quand on fait appel à ses services au moment de la promotion (quand il est sollicité comme interprète, par exemple, ce qui n'est pas forcément dans ses cordes…);

qu'il ne soit pas procédé à une hausse de la contribution sociale généralisée (CSG);

(et pendant qu'on y est: qu'ils aient droit à des congés payés et des arrêts maladie, même s'ils ne veulent pas prendre de vacances et ne tombent jamais malades, comme tout le monde le sait…)

Ces mesures, sachez-le, ne ruineront aucun.e éditeur.trice, surtout si ces derniers bénéficient d'aide adaptée, surtout pour des livres qui se vendent peu, mais elles permettront certains progrès dans la reconnaissance du traducteur/de la traductrice comme auteur.e à part entière.

Bref, monsieur le Président: non pas un Prix de la traduction, mais des traductions estimées à leur juste prix.

Published on October 11, 2017 01:58

October 10, 2017

Des bijoux indiscrets aux jouets intimes, avec Fleur Breteau

La tentation est grande de tendre la main vers le titre de Fleur Breteau, et de s’emparer de la sobre virgule (fournie sans les piles) qui protège l’amour de ses accessoires – puisque son livre s’intitule très précisément L’amour, accessoires et qu’il relate son expérience dans une boutique qui vend des (soyons concis) ustensiles érotiques. Une fois muni de cette virgule ma foi assez joliment galbée, et certainement fonctionnelle avec un peu d’imagination, il serait, là encore, tentant d’en faire un usage un peu instinctif et très possiblement agréable. Mais avant de faire vibrer cet adjuvant encore mystérieux et de l’appliquer sur la zone requise de notre imagination, évitons d’emblée un écueil qui n’aboutirait qu’à un surplus d’écume. Il n’est pas dit qu’il faille déambuler dans L’amour, accessoires comme ces clients qui s’aventurent dans la boutique où a travaillé l’auteure. Certes, Fleur Breteau joue le jeu, et se livre à une petite typologie, alerte et touchante, drôle et distancée, des intrigué.e.s qui viennent tâter du sex-toy entre ses murs, et son livre ne se garde nullement de l’effet catalogue, enchaînant les micro-récits circonstanciels à un rythme assez soutenu. Mais ce serait négliger les nombreuses antichambres que recèle L’amour, accessoires, et qui en font bien autre chose qu’une enquête au pays des canards coquins.

La tentation est grande de tendre la main vers le titre de Fleur Breteau, et de s’emparer de la sobre virgule (fournie sans les piles) qui protège l’amour de ses accessoires – puisque son livre s’intitule très précisément L’amour, accessoires et qu’il relate son expérience dans une boutique qui vend des (soyons concis) ustensiles érotiques. Une fois muni de cette virgule ma foi assez joliment galbée, et certainement fonctionnelle avec un peu d’imagination, il serait, là encore, tentant d’en faire un usage un peu instinctif et très possiblement agréable. Mais avant de faire vibrer cet adjuvant encore mystérieux et de l’appliquer sur la zone requise de notre imagination, évitons d’emblée un écueil qui n’aboutirait qu’à un surplus d’écume. Il n’est pas dit qu’il faille déambuler dans L’amour, accessoires comme ces clients qui s’aventurent dans la boutique où a travaillé l’auteure. Certes, Fleur Breteau joue le jeu, et se livre à une petite typologie, alerte et touchante, drôle et distancée, des intrigué.e.s qui viennent tâter du sex-toy entre ses murs, et son livre ne se garde nullement de l’effet catalogue, enchaînant les micro-récits circonstanciels à un rythme assez soutenu. Mais ce serait négliger les nombreuses antichambres que recèle L’amour, accessoires, et qui en font bien autre chose qu’une enquête au pays des canards coquins.Remettons donc les pendules d’Eros à l’heure contemporaine. D’une certaine façon, on pourrait dire que le sextoy est la queue (pardon !) de la comète (pas de quoi…) de la libération sexuelle, et qu’il célèbre les noces du consumérisme et du jouir-sans-entraves, tout en (apparemment ?) signant l’acte de décès du sex-shop à la papa. On sait qu’historiquement c’est à l’ancienne pilote allemande Beate Uhse qu’on doit le passage à l’ère moderne du sextoy, avec in fine la transformation du vilain vibro vendu par catalogue en beau canard trônant sur une étagère.

Ajouter une légendeFinie l’officine un peu moite, hybride honteux entre la lumpen-librairie et le gluant pipe-chaud. Bienvenue dans l'aire du sexe climatisé ! Le plug anal a désormais droit de cité (et d’intromission) à condition bien sûr de ne pas contenir de phtalates (une saloperie qu’apprécie peut-être le PVC mais nettement moins le clito).

Ajouter une légendeFinie l’officine un peu moite, hybride honteux entre la lumpen-librairie et le gluant pipe-chaud. Bienvenue dans l'aire du sexe climatisé ! Le plug anal a désormais droit de cité (et d’intromission) à condition bien sûr de ne pas contenir de phtalates (une saloperie qu’apprécie peut-être le PVC mais nettement moins le clito).On apprend donc pas mal de choses dans L’amour, accessoires, mais comme je le disais, en manipulant distraitement la virgule du titre, son intelligence repose ailleurs, et frappe-toi le cœur car c’est là que dort le génie de la mémoire. Deux digressions – qui bien sûr n’en sont pas, comme toutes les digressions dignes de ce nom – permettent de mieux apprécier le métier/rôle social dans lequel s’est glissée Fleur Breteau. Il y a tout d’abord le récit de cette agression subie un soir de Saint-Valentin, quand un homme la suit, la harcèle, la malmène, et qu’elle parvient in extremis à lui échapper – ainsi naît la violence qu’elle retourne tout :

« Et s’il faut mourir, se noyer ? En quelques secondes, la mort se matérialise en moi pour la première fois de mon existence, elle se matérialise comme un bienfait, un sas de secours, une destination de vacances déraisonnable. »(En lisant ces mots, j’ai pensé aux récents propos de Finkielkraut sur les féministes, ces « mauvaises joueuses », et je me disais que cet académinable qui se plaint encore d’un crachat reçu pendant Nuit debout n’a vraiment pas idée de ce que c’est de se faire serrer contre une porte vitrée mais passons, à force de siroter sa bile il finira bien par s’hoqueter lui-même.)

Comme le dit Breteau un peu plus loin, « l’envie de mourir ne rend pas plus fort ». Cet « incident » (qui n’en est pas un, comme elle le rappelle à propos, mais une des innombrables variantes du viol caractérisé) peut aider le lecteur à circuler autrement entre les rayons érogènes où vibre l’abeille d’on ne sait plus en vérité quelle concupiscence. Parmi les accessoires de l’amour, on doit certainement pouvoir ajouter le consentement, le discernement, le respect. Si l’amour n’est pas un objet (quoique…), les objets de l’amour, eux, ne sont pas dispensés d’humanité. On n’achète pas un gode bilobé sans y réfléchir à deux fois. Question de bon sens, et non de sens unique.

Autre récit parallèle qui insuffle une dimension nouvelle à l’intrigante virgule : la découverte par l’auteur d’un petit secret familial, que finit par entrouvrir un jour la grand-mère. L’arrière-grand-tante de Fleur Breteau, une certaine Marthe, fut un temps la patronne du Sphinx, « club et maison de première grandeur, dont Matoune sera la créatrice, la daronne et la marquise ». Bref, un bordel. Une maison close ouverte à pas mal de vents, sauf qu’en 40, hop, les Allemands, ça ne rigole plus, et Marthe se replie dans le sud. Cette histoire lointaine, un peu honteuse, mais non sans gloriole, vient résonner avec le job de l’auteure, qui en semble non une continuation mais une étrange émanation —

« Et j’aperçois un gène, un gène malin et vivace qui s’échappe du génome de cette arrière-grand-tante pour s’infiltrer au mien, il se glisse incognito dans mon grand ruban d’ADN, entre deux autres gènes assoupis qui ne remarquent rien ; il se dandine et reste là, au chaud. »Bien sûr, ce tour de passe-passe génétique cache quelque chose. Car le monde du sex-toy met en relief, lui aussi, le rôle ancillaire dans lequel est confinée la femme – et Breteau de glisser opportunément un petit rêve mythologique, où sont convoquées les femmes fortes (Grisélidis Réal, Simone de Beauvoir, Louise Michel, Jane Goodall), sans oublier l’indispensable Tirésias…

Pendant ce temps-là, les hommes attroupés tremblent, entre deux viols, devant le mystère du point G. Après s’être tapé quelques Sabines, ils veulent se détendre au Salon Vénus. Face à la nouvelle religion de l’orgasme, Fleur Breteau cherche à remettre la sensualité à sa place – il lui arrive de conseiller plutôt des vacances qu’un dildo – et ose même un sésame : la gratuité. Oui, des idées gratuites, pas forcément des boules de geisha. Afin de survivre aux cinquante nuances d’aigri qui étouffent le sexe à piles. Et d’affronter enfin la fatale question : « Sommes-nous trop occupés pour désirer ? » Le désir ? Oui, il est temps de l’attraper par la queue, car, ne l’oublions pas, c’est « la seule arme de joie massive ».

______________________

Fleur Breteau, L’amour, accessoires, éd. Verticales

Published on October 10, 2017 22:00

October 8, 2017

Jérusalem à Liège

Mercredi 11 octobre, je serai dans la ville de Liège, au pays de la Belgique, à l'intérieur de la librairie Livre aux Trésors (un jeu de mot sur l'île au trésor, qui est le titre d'un roman d'aventures avec des pirates) pour présenter le livre qui s'appelle

Jérusalem

écrit par Alan Moore, et aussi en parler, en discuter et peut-être en lire des bouts de morceaux si les gens présent le veulent bien. Je vous donne comme ça vient les informations nécessaires à votre acheminement jusqu'à cet endroit: ça sera à 18h30, à la librairie que j'ai mentionnée plus haut, et dont l'adresse est le 27A Place Xavier-Neujan. A Liège. En Belgique. Il paraît peut-être qu'on évoquera peut-être aussi mon précédent livre, Hors du charnier natal, mais ça dépendra du temps qu'il fera et restera.

Mercredi 11 octobre, je serai dans la ville de Liège, au pays de la Belgique, à l'intérieur de la librairie Livre aux Trésors (un jeu de mot sur l'île au trésor, qui est le titre d'un roman d'aventures avec des pirates) pour présenter le livre qui s'appelle

Jérusalem

écrit par Alan Moore, et aussi en parler, en discuter et peut-être en lire des bouts de morceaux si les gens présent le veulent bien. Je vous donne comme ça vient les informations nécessaires à votre acheminement jusqu'à cet endroit: ça sera à 18h30, à la librairie que j'ai mentionnée plus haut, et dont l'adresse est le 27A Place Xavier-Neujan. A Liège. En Belgique. Il paraît peut-être qu'on évoquera peut-être aussi mon précédent livre, Hors du charnier natal, mais ça dépendra du temps qu'il fera et restera.Il y aura un bonus qui sera exclusif: nous visionnerons sur un écran des passages inédits et coupés au montage de l'interview "Dans la tête d’Alan Moore" qu'a réalisé Monsieur Jérôme Schmidt (qui est éditeur chez Inculte), interview diffusée récemment sur la chaîne de télévision www.arte.tv. L'avis enthousiaste du libraire enthousiaste sur "Jérusalem" se trouve intégralement sur le blog enthousiaste de la librairie enthousiaste : www.livreauxtresors.be.

Note: la photo d'illustration de ce post n'a rien à voir avec la soirée en librairie dont je parle, mais je suis assez content d'avoir réussi mes gözlemes à l'aubergine, et je tenais à vous le faire savoir. Et puis c'est ça aussi l'Europe, hein.

Published on October 08, 2017 22:00

Imagine (all the writers)

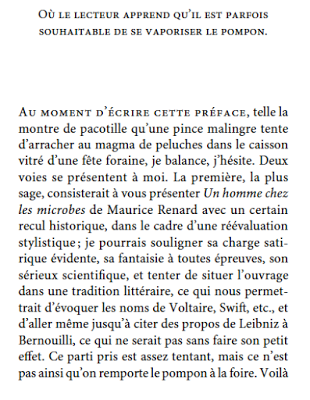

N'allez pas croire que le marketing éditorial soit à l'abri d'un certain penchant sexiste. D'ailleurs, vous ne le pensez pas une seconde, ça tombe bien. Il n'y a qu'à jeter un œil à la couverture choisie pour le correspondance de Sylvia Plath : la poétesse souriante et en maillot de bain, sur la plage. Maintenant, imaginez le même traitement pour les lettres de son mari, le non moins célèbre Ted Hughes – la couverture à droite, simple photomontage bien sûr, et que vous ne risquez pas de voir dans le commerce. Il me semble que ça se passe de commentaires.…

Published on October 08, 2017 07:07

October 5, 2017

La résistible ascension de la traduction expérimentale

Autrefois, on traduisait assez librement. On adaptait, par égard pour la langue d’arrivée, peut-être, ou pour ne pas trop déranger le lecteur. On ne prenait guère de gants. Les noms des personnages, on les changeait sans hésiter. Les allusions, les références, souvent on les sautait, comme des haies guère hautes (des héguerrothes ?) mais néanmoins gênantes. On changeait le titre, aussi. On omettait volontairement des passages. Bref, on prenait ses aises avec et dans le texte, comme si ce qui aujourd’hui nous paraît une incroyable trahison était alors une manière décontractée mais nullement hostile d’aider le texte à revivre dans une autre langue. Traduire équivalait alors plus ou moins à « reprendre », non à « restituer ». On reprenait le fil et on cousait comme ça venait.

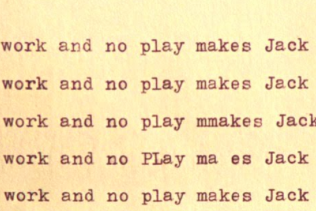

Autrefois, on traduisait assez librement. On adaptait, par égard pour la langue d’arrivée, peut-être, ou pour ne pas trop déranger le lecteur. On ne prenait guère de gants. Les noms des personnages, on les changeait sans hésiter. Les allusions, les références, souvent on les sautait, comme des haies guère hautes (des héguerrothes ?) mais néanmoins gênantes. On changeait le titre, aussi. On omettait volontairement des passages. Bref, on prenait ses aises avec et dans le texte, comme si ce qui aujourd’hui nous paraît une incroyable trahison était alors une manière décontractée mais nullement hostile d’aider le texte à revivre dans une autre langue. Traduire équivalait alors plus ou moins à « reprendre », non à « restituer ». On reprenait le fil et on cousait comme ça venait. Les choses ont changé. Aujourd’hui, peut-être parce que nous vivons depuis un bon moment à l’ère de la reproduction instantanée, on respecte scrupuleusement le texte. On ne s’en écarte plus. Tout écart serait perçu comme une faute : soit d’inattention – or l’incompétence tend à être bannie dans ce domaine –, soit d’ordre éthique, reflétant un mépris du texte original. On est désormais scrupuleux, et sans doute aurait-on aurait des scrupules à ne pas l’être. On est fidèle. C’est-à-dire qu’on applique à tous les textes une rigueur certaine, même si tous les textes n’ont pas bénéficié d’une rigueur aussi rigoureuse.

Pourtant, de même que dans l’histoire de la littérature on peut parfois observer, parallèlement (?) à un mouvement traditionnel ce qu’on appelle en général une avant-garde, de même n pourrait être en droit d’attendre de la traduction qu’elle invente, qu’elle innove, bref, on pourrait fort bien désirer une traduction d’avant-garde – qui à sa façon viendrait renouer avec la traduction soi-disant décontractée d’antan, mais motivée, peut-on l’imaginer, par des ambitions plus rebelles. Que pourrait-être une traduction avant-gardiste ? Prenons un exemple : Les grandes épopées homériques ont bien été traduites en prose, alors pourquoi ne traduirait-on pas certains romans en vers, même libres ? Mais bizarrement, les traducteurs, même quand ils sont écrivains (et ils sont nombreux à être les deux), ne se lancent que rarement dans ces entreprises périlleuses. Quel éditeur accepterait en effet de les suivre ?

Il n’en reste pas moins qu’on touche là un point sensible. A de très rares exceptions (Beckett, Perec, une poignée, vraiment), le traducteur n’ose imaginer que son geste puisse faire œuvre – comme si l’insoumission pourtant tangible dans les grandes œuvres ne devait en aucun cas transpirer dans l’acte de traduire. Il n’y a sans doute qu’en poésie qu’on admet des « écarts », des « partis pris » radicaux, d’innovantes solutions. Bref, la traduction n’est pas considérée, sans doute à juste titre, comme un genre littéraire ; on n’attend donc pas d’elle qu’elle effraie la langue.

Il est vrai qu’une traduction expérimentale aurait de quoi déstabiliser le lectorat. Mais si tel est le cas, je pose cette question : n’en serait-elle pas d’autant plus souhaitable ?

Published on October 05, 2017 21:30

Christophe Claro's Blog

- Christophe Claro's profile

- 12 followers

Christophe Claro isn't a Goodreads Author

(yet),

but they

do have a blog,

so here are some recent posts imported from

their feed.