مجلة الحداثة's Blog: مجلة الحداثة - Al Hadatha Journal, page 3

October 29, 2023

الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد (نموذج لبنان)

أنطوان أسطفان الدويهي *

- مستخلص

يعالج هذا البحث موضوع الحوكمة الرشيدة، وضرورات تطبيقها لمكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، سعيًا لتطوير جودتها، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على تطور المجتمع، وتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين.في بداية البحث، عرضت الخطوات المنهجية، وماهية استخدام المنهج المناسب والتقنيات والإشكالية التي تم تناولها، ثم خصصت إطارًا مفاهيميًّا يشرح مفهوم الحوكمة الرشيدة وضرورة تطبيقها في المجتمعات. كذلك درست أهمية تطبيق الحوكمة الرشيدة من أجل مكافحة الفساد في المنطقة، والعقبات التي تعترض مسار تنفيذها، مع أخذ لبنان نموذجًا.في ختام البحث كان عرض لأبرز الخلاصات، والتأكيد على ضرورة تطبيق الحوكمة الرشيدة، التي تحتاج إلى مراعاة الثقافة المجتمعية، وبنية النظام السياسي، إذ لا يمكن اسقاط مفهوم الحوكمة المتبع في الدول الاقتصادية والمتقدمة، على دول العالم الثالث.

- الكلمات المفتاحية: الحوكمة - الحوكمة الرشيدة – العدالة - مكافحة الفساد

***

* باحث لبناني، يعدّ أطروحة دكتوراه في العلوم الاجتماعية في المعهد العالي للدكتوراه – الجامعة اللبنانية

المصادر والمراجع

· Grindle, M. (2017). Good Governance, R.I.P: A Critique and an Alternative. Governance, vol. 30, issue 01 (January), 17-22.· Johnston, M. (2002). Good Governance: Rule of Low, Transparency, and Accountability.· kaufmann, D., Kraay, A., & Lobaton, P. (1999). Aggregating Governance Indicators. Policy Research Working Paper. Washington: The World Bank Development Research Group.· Mungiu - Pippidi, A., & others. (2017). Index of Public Integrity. European Research Center for Anti-Corruption and State - Building.· Rose -Ackerman, S. (2016). What Does "Governance" Mean? Governance, vol. 30, issue 01 (May), 23-27.· UNESCAP. (2009). What is Good Governance? Bangkok: United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific.· United Nations. (2016). Integrated technical Guidance Notes on Transnational Organized, Crime and security Sector Reform. United Nations SSR Task Force.

الحداثة (Al Hadatha) – ع. 229/230 – خريف/شتاء 2023 – 2024 Autumn /WinterISSN: 2790-1785

الحداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha

Published on October 29, 2023 04:15

آثار التحولات السّياسة على أساليب درويش الشعرية

زوات تاج الدين زكريا *

- مستخلص

يعالج هذا البحث ومن خلال تتبع الإنتاجات الأدبيّة للشّاعر الفلسطينيّ محمود درويش (1941 – 2008)، التّباين الواضح الذي أصاب أساليبه الشّعريّة، ويبدو أن سببه جاء نتيجة تأثّره بالأوضاع السّياسيّة التّي مرّت بها البلاد العربيّة عمومًا وفلسطين خصوصًا.تركت هذه الأوضاع بصمات واضحة في نفسيّة الشّاعر، وتجسّدت في أشعاره، إذ يلحظ البحث أن درويش قد عبّر عن الضّمير الجمعي في المرحلة الأولى وعن مشاعر الغضب والثّورة التّي كانت تعتريه، وحلّ محلّه في مرحلة لاحقة، الضّمير الفردي الذي كان تجسيدًا للضّمير الفلسطيني، ثم ما لبثت في المرحلة الأخيرة، أن ظهرت "الأنا" عند درويش لتصوّر قساوة الواقع ومرارته.

- الكلمات المفتاحية: التحولات السياسية - الأساليب الشعرية - محمود درويش

***

* باحثة لبنانية. تعدّ أطروحة دكتوراه في اللغة العربية وآدابها - جامعة الجنان (طرابلس لبنان)

المصادر والمراجع

- الكتب- حمزة، حسين، محمود درويش ظلال المعنى وحرير الكلام، موسوعة أبحاث ودراسات في الأدب الفلسطيني الحديث، الأدب المحلي، إعداد ياسين كناني، ط1، ج1، باقة العربية مجمع القاسمي للغة العربية وآدابها، 2011.- درويش، محمود، "لا أريد لهذه القصيدة أن تنتهي"، رياض الرّيس للكتب والنشر، بيروت 2009.- درويش، محمود، "لا تعتذر عمّا فعلت"، دار الرّيس للكتب والنشر، بيروت، د. ت.- درويش، محمود، المجموعة الشّعرية الكاملة، دار الحرية للطباعة والنشر، بغداد، ط2، ديوان جدارية، د. ت.- درويش، محمود، المختلف الحقيقي، دار شروق، رام الله 1999.- درويش، محمود، ديوان "كزهر اللّوز أو أبعد"، دار الرّيس للكتب والنّشر، بيروت 2002.- العلاق، علي جعفر، في حداثة النّص الشعري، دار العودة، ط2، بيروت 2003.- فضل، صلاح، محمود درويش حالة شعرية، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة 2010.

- المجلات العلمية والدوريات- بومالي، حنان، الانزياح والخطاب الشعري لمحمود درويش، مجلة كلية الآداب واللغات، جامعة محمد خيضر بسكرة، العددان 14 و15، جانفي وجوان 2014.- دكروب، محمود، حوار مع محمود درويش، مجلة الطريق اللبنانية، بيروت 1968.

- المواقع الالكترونية- محمود درويش، القضّية الفلسطينية هي مهمة شعريّة، موقع مجلّة الحرية.

الحداثة (Al Hadatha) – ع. 229/230 – خريف/شتاء 2023 – 2024 Autumn /WinterISSN: 2790-1785

الحداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha

Published on October 29, 2023 04:06

•

Tags:

محمود-درويش

Analyse Comparative entre le Tour de France et le Giro d'Italia

Joelle Nabil Daou *

- نبذة عن البحث باللغة العربية:

أوجه التّشابه والاختلاف بين "جولة فرنسا" و"جيرو دي إيطاليا" للدراجات الهوائية

مقارنة وتحليل

تقدم هذه الدراسة مقارنة وتحليل لمسابقتين شهيرتين لركوب الدّراجات الهوائية، وهما سباق "جولة فرنسا" (Tour de France) و"جيرو دي إيطاليا" (Giro d'Italia).تتضمّن الدراسة: التّاريخ، الإعداد، الشّكل، المستوى، الأهمّية الثقافية، التّأثير البيئي والإدارة في الدراسة، كما تركّز أيضًا على أوجه التّشابه والاختلاف بين الحدثين.يشتهر "تور دو فرانس" للدّراجات بتاريخه الغنيّ وسمعته الدّولية وتنوّع مساراته في فرنسا، أمّا "Giro d'Italia" فهو سباق متجذّر في عمق الثقافة الإيطالية، وعلى اتصال وثيق بالمناظر الطبيعية الجبليّة، وملتزم بالمتطلبات الرّياضيّة. تستمر سباقات الدّراجات الهوائية الأسطورية هذه في جذب ممارسي رياضة الدّراجات حتى يومنا هذا ممّا جعلها تشكّل تاريخ الرّياضة الاحترافيّة للدّرّاجات.

- الكلمات المفتاحية: دراجات هوائية، سباق، Tour de France، Giro d’Italia

***

- Résumé: Cet article fait une comparaison et une analyse de deux compétitions cyclistes renommées, à savoir le Tour de France et le Giro d'Italia. L'histoire, le décor, le format, le niveau, l'importance culturelle, l'impact environnemental et la gestion sont examinés dans l'étude, qui met également l'accent sur les similitudes et les différences entre les deux événements. Alors que le Tour de France est connu pour sa riche histoire, sa réputation internationale et la diversité de ses parcours en France, le Giro d'Italia est ancré dans la culture italienne, soude aux paysages de montagnes et engage dans les exigences sportives. Ces courses cyclistes légendaires continuent de captiver les cyclistes à ce jour et ont façonné l'histoire du sport professionnel.

- Mots-clés: Giro d'Italia, Tour de France, compétitions de cyclisme

***

* جويل نبيل ضو : باحثة لبنانية. تعدّ أطروحة دكتوراه في المعهد العالي للدكتوراه في الجامعة اللبنانية. وهي مجازة في التربية البدنية والرياضية من الجامعة اللبنانية، وحائزة درجة الماجستير في الإدارة الرياضية من الجامعة الروسية الأولمبية الدولية، والماجستير في مجال استراتيجية الاقتصاد الرياضي والسياحي من جامعة غرونوبل ألب في فرنسا والجامعة اللبنانية.

*Joelle Nabil Daou: titulaire d’un diplôme en éducation physique et sportive de l’Université libanaise. Détentrice d’un double Master, le premier en gestion et administration du sport de l’Université Russe Internationale Olympique et le second en Stratégie économique du sport et du tourisme de l’Université Grenoble Alpes en France et de l’Université Libanaise. Actuellement Doctorante a l’école doctorale de l’université Libanaise

Références

· Andreff, W. (2015). The Tour de France: A Success Story in Spite of Competition Imbalance and Doping.“ In The Economics of Professional Road Cycling, edited by Daam Van Reeth and Daniel Joseph Larson, 234. New York: Springer.· Brewer, B. (2002). In B. Brewer, Commercialization in Professional Cycling 1950-2001: Institutional Transformations and the Rationalization of Doping. (pp. 19(3), 276-301. ). Sociology of Sport Journal.· C, McGann, B., & McGann, C. (2011). The Story of the Giro d’Italia: A Year-by-Year History of the Tour of Italy, Volume 1: 1909-1970. McMinnville, OR: McGann Publishing LLC.· Chany, Pierre and Thierry Cazeneuve. (2003). La Fabuleuse Histoire du Tour de France. Geneva: Minerva.· Gaboriau, P. (2003). The Tour de France and cycling’s Belle Epoque. The International Journal of the History of Sport, 20 (2): 57-78. doi: 10.1080/09523360412331305633.· Morrow, S., & Idle , C. (2008). Understanding change in professional road cycling. . European Sport Management Quarterly, 8(4), 315-335.· Morrow, S., & Idle, C. (2010). The challenges of modernizing a professional sport: a case study of professional road cycling. In I. S. (Eds.), International Cases in the Business of Sport (pp. (pp. 45-59).). New York, NY: Routledge.· Parkin, J. (2012). Cycling and Sustainability... In L. &. Rebeggiani, Organizational Forms in Professional Cycling–Efficiency Issues of the UCI Pro Tour. (pp. 1(13), 19-41). Cambridge, MA: Emerald Group: International Journal of Sport Finance.· Rebeggiani, L., & Tondani, D. (2008). Organizational Forms in Professional Cycling–Efficiency Issues of the UCI Pro Tour. International Journal of Sport Finance, 1(13), 19-41.· Chany, P., & Cazeneuve, T. (2003). La fabuleuse histoire du Tour de France. Solar.· Velo News. (2010). Inside Cycling with John Wilcockson: Armstrong had little effect on Tour profits. web.· White, J. (2015). The Tour de France Miscellany. London, UK: Carlton Publishing Group.

الحداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha

Published on October 29, 2023 03:58

La construction identitaire ou le Self chez l’Adolescent

Thérèse Salim Hlayhel *

- نبذة عن البحث باللغة العربية:

بناء الذات عند المراهقين

يعالج هذا البحث موضوع بناء الذات عند المراهقين؛ فيتناول في قسمه الأول تعريف "الذات" ومصدرها و"الهوية" بشكل عام، ويتطرق في قسمه الثاني إلى تطور بناء الذات خلال عمر المراهقة، مستعرضًا مختلف مراحله وعناصره والخصائص النفسية التي تشكّل أساسًا في بناء الهوية عند المراهقين.ويلحظ أن مصطلحي "الذات" أو "الهوية" عادة ما يتدخلان في التعريف. وكان عالم النفس إريك إريكسون (Erik Eriks/ 1902 – 1994) وضع أول مؤلف يجمع بين مفهوم الهوية ونمو المراهقين (1968). وقد أشارت نظريته إلى أزمة الهوية - وهي فقدان الهوية رغم الشعور بالاختلاط بين الذات والهوية - وهي الأزمة المعيارية للمراهقة. ويوضح أن تكوين الهوية يكون تدريجيًّا على مدى الطفولة كجزء من العمل التكاملي للذات والأفكار وتوليفات الذات، أي عبارة عن تكوين "يدمج تدريجيًّا، المعلومات والاحتياجات الفردية الخاصة والقدرات المتميزة والتعرف العميق والدفاعات الفعالة والدفاعات الناجحة والأدوار المقبولة". لكن إريكسون أيضًا أعطى مفهوم الهوية علامات مختلفة. وفي بعض الأحيان يبدو أنه يشير إلى شعور قائم على التفرد الفردي أو إلى قوة غير واعية تشجع على استمرار التجربة أو تضامنها مع المثل العليا للمجموعة. غير أنه حاول توضيح العناصر المركزية للهوية من خلال بعض الأوصاف التي كثيرًا ما يشار إليها في سياق التجربة الفردية للشخصية: "الشعور بالهوية هو شعور بالوحدة الشخصية المستعارة واستمرار التاريخ". وفي تعريف أكثر تفصيلاً: فالشعور الواعي بالهوية الشخصية يقوم على ملاحظتين متزامنتين: فهم وحدة الذات واستمرار وجودها في الزمان والمكان، وفكرة أن الآخرين يتقبلون وحدته واستمراره.

- الكلمات الرئيسة: الذات، الهوية، المراهق، أحادية الشخصية، الاستمرارية التاريخية***

- Résumé: Dans un sens général, les termes «Soi ou Self» et «Identité» sont souvent interchangeables. Erik Erikson (1968) fut le premier auteur à associer le concept d’identité au développement de l’adolescent. Selon sa théorie, la crise d’identité – l’atteinte d’un sentiment d’identité en dépit de sentiments de confusion identitaire – caractérise la crise normative de l’adolescence. Erikson avance que comme résultat du travail intégratif du moi (ego) – synthèses et resynthèses du moi – une configuration d’identité est progressivement établie au long de l’enfance. Il s’agit d’une configuration qui «intègre progressivement des données constitutionnelles, des besoins libidinaux idiosyncrasiques, des capacités privilégiées, des identifications signifiantes, des défenses efficientes, des sublimations réussies et des rôles acceptables». Pourtant, Erikson lui aussi donne au concept d’identité des connotations différentes. Tantôt il semble se référer à un sentiment conscient d’unicité individuelle, tantôt à une force inconsciente poussant à la continuité de l’expérience, tantôt encore à une solidarité avec les idéaux d’un groupe. Il a cependant tenté de préciser les éléments centraux de l’identité en les situant, dans quelques descriptions souvent citées, au niveau de l’expérience individuelle de soi : un sentiment d’identité est «un sentiment d’unité personnelle vécue et de continuité historique»; et dans une définition plus élaborée: Le sentiment conscient d’avoir une identité personnelle est basé sur deux observations simultanées: la perception de l’unité de soi et de la continuité de sa propre existence dans le temps et l’espace, et la perception du fait que les autres reconnaissent son unité et sa continuité.

- Mots clés: Self, Identité, Développement de l’Adolescent, Confusion Identitaire, Identifications Signifiantes, Unicité Individuelle, Continuité Historique

***

- Abstract: In general terms, ‘self and identity’ are usually interchanged. Erik Erikson (1968) was the first author to associate the concept of identity to the adolescent’s development. According to his theory, the identity crisis – the damage to a feeling of identity despite feelings of identity confusion – is characteristic of a normative crisis in adolescence. Erikson stipulates that as a result of the integrative work of the ego – syntheses and resyntheses of the ego – an identity configuration is progressively established during childhood. It consists of a strategy that ‘incorporates progressively constitutional information, idiosyncratic libidinal needs, privileged capacities, significant identifications, efficient defenses, successful sublimations and acceptable roles’. Although Erikson himself gives several connotations to the identity concept. At some points he seems to refer to a conscious feeling of individual unicity, at others to a subconscious force pushing towards a continuity of the experience, and at others towards the solidarity of ideals of a group. He has certainly tried to give precision to central elements of identity through situating them in some cited descriptions at the level of individual experience of one’s self: an identity feeling is ‘a feeling of lived personal unicity and of historical continuity’; and in a more elaborated definition: the conscious feeling of having a personal identity is based on 2 simultaneous observations: the perception of uniqueness of one’s self and the continuity of one’s own existence in time and space, and the perception of the fact that others recognize this unit and its continuity.

- Keywords : Self, Identity, Adolescent development, Identity confusion, Significant identifications, individual uniqueness, Historical continuity

***

* تريز سليم حليحل : باحثة لبنانية، تعدّ أطروحة دكتوراه في علم نفس في المعهد العالي للدكتوراه - الجامعة اللبنانية

*Thérèse Salim Hlayhel :Doctorante en Psychologie Clinique, Université Libanaise Psychothérapeute - Hypnothérapeute

Références bibliographiques

1. CONWAY M. et al. (2004). The self and autobiographical memory: Correspondence and coherence. Social Cognition, 22: 491-529.2. Dubar, Cl. (2000). La crise des identités: l'interprétation d'une mutation. Paris: PUF3. DAMASIO A. (2003). Looking for Spinoza: joy, sorrow and the feeling brain, New York: Harcourt Inc.4. DUBOIS N. (1987). La psychologie du contrôle, les croyances internes et externes, Grenoble: Presses Universitaire de Grenoble.5. ERIKSON E. (1950). Childhood and society, New York: Norton.6. ERIKSON E. (1956). The problem of ego identity. The Journal of the American Psychoanalytic Association,4,56-121.7. ERIKSON E. (1963). Enfance et société, Delachaux : Niestlé.8. ERIKSON E. (1964). Insight and responsibility, New York: Norton.9. ERIKSON E. (1968). Identity: youth and crisis, New York: Norton.10. ERIKSON E. (1972). Adolescence et crise. La quête de l’identité. Paris : Flammarion.11. ERIKSON E. (1980). Identity and the life cycle. New York: International Universities Press Inc.12. ESPARBÈS-PISTRE S. & TAP P. (2001). Identité, projet et adaptation à l’âge adulte. Paris: Carriérologie.13. GERGEN K.J. & GERGEN M.M. (1987). The self in temporal perspective, In: R.P. Abeles (Ed.), Life-span persperctives and social psychology, Hillsdale, NJ: Erlbaum, 121-137.14. KASTERSZTEIN J. (1990). Les stratégies identitaires des acteurs sociaux: Approche dynamique des finalités, pp.27-42, in: ouvrage coll., Les stratégies identitaires, P.U.F.15. KLEIN S. (2014). The two selves, New York: Oxford University Press.16. LAZARUS R. S. & FOLKMAN S. (1984). Stress, appraisal and coping, New-York: Springer. Publishing Company.17. L'ECUYER R. (1978). Le concept de soi, PUF, Paris.18. LEFCOURT H.M. (1992). "Durability and impact of the locus of control contruct", Psychological Bulletin, 112 (3), 411-414.19. MANNING L. (2016). Le self normalité et pathologique, Edition Armand Colin, Malafoff.20. PIAGET J. (1968). Le Structuralisme, P.U.F., Paris.21. ROTTER J.B. (1966). Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement. Psychological Monographs, 80 (1), 609.22. TAP P. (1997). Identité individuelle et personnalisation. Toulouse: Edition Privat.23. WINNICOTT D.W. (1971). Jeu et réalité. Paris: Gallimard.

الحداثة (Al Hadatha) – ع. 229/230 – خريف/شتاء 2023 – 2024 Autumn /WinterISSN: 2790-1785

الحداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha

Published on October 29, 2023 03:46

Sexuality between Modernism and Post Colonialism in Joyce's Dubliners

Rana Ghassan Salloom *

- نبذة عن البحث باللغة العربية:

الجنسانية بين الحداثة وما بعد الاستعمار

في رواية "ناس من دبلن" لجيمس جويس

يعالج البحث رواية الكاتب والشاعر الأيرلندي جيمس جويس (1882 – 1941): "ناس من دبلن" (1914)، فيتناول الحياة الجنسية كأحد مظاهر الحداثة في أدب ما بعد الاستعمار في الرواية، إذ عدّ المجتمع الفيكتوري أنه من المحرمات النقاش في شؤون الحياة الجنسية. وبالرغم من تمسك جويس بالتقاليد على المستوى الشخصي، تظهر المرأة من خلال عمله، صاحبة سلطة وقوة بعكس النظرة السائدة حينها، ويظهر من خلال البحث، دور المرأة المبادرة بعكس الصورة التقليدية للمرأة المستسلمة التي يقتصر دورها على الاهتمام بشؤون منزلها وتلبية رغبات زوجها. تبدو المرأة من خلال البحث، امرأة مبادرة ذات كيان مستقل غير خاضعة للمستعمر. لقد كسرت قيود الاستعمار، فتمكنت من التعبير عن حاجاتها، وحتى تخطت الحدود التقليدية لأطر الحياة الجنسية. لكن جويس في النهاية لا يسمح للمرأة بتحقيق الانتصار المطلق على النظام البطريركي الذكوري، فتبقى الكلمة الأخيرة للمستعمر/ الرجل.

- الكلمات المفاتيح: جيمس جويس، رواية، الجنسانية في الرواية، ناس من دبلن

***

- Summary: The study discusses James Joyce’s

Dubliners, where it focuses on sexuality as an aspect of modernism in post-colonial literature. In his work, Joyce discusses sexuality which was a taboo in Victorian society. Research shows that Joyce held traditional beliefs. However, Joyce’s female characters appear to be untraditionally authoritative and powerful. The research emphasizes the image of female characters as individuals who take initiatives contrary to that of the submissive image where the role of the female is restricted to housework and taking care of her husband’s needs. Thus, this study shows the females in Dubliners as characters who, in and outside marriage, have broken the power of the colonizer. They have changed the relation within the colonizer/colonized dichotomy, especially in expressing their sexual needs. The research concludes by showing how Joyce does not allow the female characters to achieve their ultimate success in outgrowing their traditional roles, where the final say remains in the hands of the male/colonizer.

Dubliners, where it focuses on sexuality as an aspect of modernism in post-colonial literature. In his work, Joyce discusses sexuality which was a taboo in Victorian society. Research shows that Joyce held traditional beliefs. However, Joyce’s female characters appear to be untraditionally authoritative and powerful. The research emphasizes the image of female characters as individuals who take initiatives contrary to that of the submissive image where the role of the female is restricted to housework and taking care of her husband’s needs. Thus, this study shows the females in Dubliners as characters who, in and outside marriage, have broken the power of the colonizer. They have changed the relation within the colonizer/colonized dichotomy, especially in expressing their sexual needs. The research concludes by showing how Joyce does not allow the female characters to achieve their ultimate success in outgrowing their traditional roles, where the final say remains in the hands of the male/colonizer.- Key words: Modernism, sexuality, post-colonial literature, female vs male sexuality, paralysis, initiation***

* رنا غسان سلوم : باحثة لبنانية. حائزة شهادة ماجستير في الإدارة التربوية في الجامعة اللبنانية الدولية (LIU)، والأدب الإنكليزي في الجامعة اللبنانية.* Rana Ghassan Salloom: Master’s degree in educational management, Lebanese International University (LIU) and Masters in English Literature, Lebanese University

Bibliography

· Primary resources:• Joyce, James. Dubliners. Ed by A.N. Jeffares. Beirut: Librairie du Liban, 2002.

· Secondary resources:• Beginning Theory: An Introduction to Literary and Cultural Theory.• Fitch, Lynnette Elizabeth. 'Critical analysis of Joyce's Views on Sexuality'. Bloom Bewitched: Fear of Female Sexuality in 'Circe': How Rampant Witch Allusions Reveal an Inherent Joycean Misogyny. Dublin: Lynnette Elizabeth Fitch, 1999. Available from: www.pulli.com/lynnette/ucd thesis/critical-analysis.html• Kreshner, R.B. Joyce, Bakhtin, and Popular Literature: Chronicles of Disorder. Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press, 1989. Available from: Questia Media America, Inc.: www.questia.com• Paige, Linda Rohrer. 'James Joyce's darkly colored portraits of "mother" in Dubliners'. Studies in Short Fiction vol. 32. Issue 3 (2002): 329+.• Selden, Raman, Peter Widdowson and Peter Brooker. A Reader's Guide to Contemporary Literary Theory. London: Prentice Hall, 1997.• Williams, Trevor L. Reading Joyce Politically. Gainesville, Fl: UP of Florida, 1997. Available from: Questia media America, Inc.: www.questia.com

الحداثة (Al Hadatha) – ع. 229/230 – خريف/شتاء 2023 – 2024 Autumn /WinterISSN: 2790-1785

الحداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha

Published on October 29, 2023 03:24

•

Tags:

dubliners, james-joyce

مراجعات: أيّ مستقبل لمنظومة قيم الحضارة المعاصرة!

سهيل فرح *

فلنتأمل مليًّا في منظومة قيم الإنسان الحضارية على امتداد كوكبنا، فلا نشعر إلا بحالة من القلق الشديد على علاقتها بحاضرها ومستقبلها. وهذا ينطبق على ثلاثي منظومات القيم: الليبرالية وكل متفرعات ما بعد الحداثة؛ والاشتراكية الكلاسيكية وبعض مشتقاتها المعاصرة؛ والمنظومة الدينية بكل تجلياتها من جماعة أهل الكتَاب ومن خارجها.لهذا القلق الوجودي مسبباته المادية والروحية الكثيرة التي تستدعي سيلان حبر غزير للاقتراب من إدراك مجمل مسبباته ونتائجه علّها تشفي ولو قطرة من غليل الضرورات الملحة لملء البياض الذي لا ينتهي من صفحات يوميات الحياة… والمهم لا بل الجوهري في هذا السياق، هو محاولة الإجابة عن السؤال المصيري الذي يطرحه معظم بني الإنسان القاطنين على هذا الكوكب المعذب والممثل بكلمتين مكررتين: إلى اين؟ ما مصيرنا؟هذا السؤال الأصعب في حياة كل منّا يستدعي بلا شك تضافر، لا بل استنفار كل الطاقات المفكرة لدى الليبراليين واليساريين وممثلي المؤسسات الدينية والعلمانية، وكل الذوات المفكرة في العلوم الإنسانية والطبيعية ومعهم كل طاقة إنسانية تتميز بالتفكير التحليلي النقدي من العامة والخاصة. ولعل الجميع من أهل العدل والحكمة يطمح إلى التخلص من الخلايا الهرمة في المنظومات الأكسيولوجية الثلاث التي أتينا على ذكرها في البداية، والعمل على تفعيل الدورة الإيجابية البناءة في كل منظومة باتجاه مدّ جسور عقلانية بين ايجابياتها.هذا يتطلب إشغال العقل الموسوعي النووسفيري الحكيم في خيارات حضارية أمثل، علّها ترجح الولوج في عصر الخيارات التفاؤلية لتكون بديلًا حقيقيا لموجة خطابات "النهايات" التي يروج لها المتشائمون من حملة قيم المنظومات الثلاث: نهاية التاريخ، نهاية العالم، نهاية الله، نهاية معنى الحياة، نهاية الإنسان.في هذا السياق لدي بعض الخواطر أو التأملات المتشائمة أردت من خلالها أن أتبادل الرأي والنصيحة حولها مع ثقافة عين القارئ المعني والمتتبع في هذه المجلة وغيرها، وأخص بالإشارة تحديدًا، أولئك الذين تراودهم أيضًا موجات القلق نفسها.في البداية سأسعى وباختصار شديد، لتشخيص الداء المتواجد في المنطقة المعتمة لكل مجموعة متمركزة "أنانية" منغلقة على نفسها. يحدوني من بعد ذلك أمل، وإن لم يكن مداه شديد التفاؤل، بأن يستنفر أخيرًا العقل الإنساني الخير كل طاقاته الإيجابية من أجل إيجاد الحلول التي تخرجه من دوامة القلق الوجودي، وتدخله في تحديات جديدة لولادة بدائل حضارية أكثر عدلا، ولنهج منظومة قيم أكثر جمالًا وأخلاقية ومحبة. سأسعى – وينتابني حذّر شديد – لتقديم خواطر تهدف للخوض في غمار لا بل مغامرة البحث والاستشراف في عالم يوم وغد هذه القيم. وألخصها باثني عشر.

الأول: يتوجب الاعتراف بأن ضياع إنسان اليوم في معظم أصقاع المعمورة، مرده إلى فقدان بوصلة الأمان المادي والروحي على حاضره ومستقبله.

الثاني: متصل عضويًّا بالأول، الإقرار بان فقدان بوصلة الأمان هذه سببها الأساسي شحّ العطاء الايجابي البناء التي لم تعد تؤمنه لبني البشر في الواقع لا المنظومة الليبرالية بموروثها الحداثوي الكلاسيكي والمعاصر، ولا ما اصطلح على تسميته بـ"عصر ما بعد الحداثة"، وهذا ينطبق أيضًا على حملة الخطابات الاشتراكية الكلاسيكية والمعاصرة، وعلى حماة النصوص والمؤسسات الدينية. هذه حقيقة لا يمكن أن تتعامى عنها أي بصيرة إنسانية عادلة.

الثالث: هذه الخلايا الهرمة التي فتكت في أفكار وسلوكيات هذه المنظومات الثلاث لا تبرر استمرار الحرب الشاملة الهجومية أو حتى الدفاعية التي تخوضها على أكثر من جبهة كل منظومة ضد زميلتها. فكل منظومة مهما ادعت بأنها تعمل من أجل ادخال الطمأنينة المادية والنفسية والعقلية وحتى الروحية لبني الجنس البشري الواحد على هذا الكوكب، مدعية أن مفتاح بوصلة الحقيقة بيدها، والنتيجة الملموسة المرئية، المزيد من استعار حدة الصراع العبثي-الجنوني بين المنتمين إلى هذه المنظومة أو تلك.

الرابع: إن رضوخ البشر للعبة الصراع الجهنمية التي يعدّها الكثيرون بأنها أزلية لا بديل منها بين مفاهيم أو صور "لملاك وشيطان"، "رأسمالي وبروليتاري"، "ديموقراطي وغير ديموقراطي"، "عقلية غربية وعقلية شرقية"، "متدين وعلماني"، وغيرها الكثير من "الثنائيات القاتلة"، تلك التي لا ترى إلا الأسود عند الآخر والأبيض عندها، كل هذه الثنائيات لا تؤدي إلا لتحصن صاحبها ضمن أسوار عقيدته ومنظومته الدوغماتية المغلقة الواحدة. وهي بهذا توصد أبواب الحوار العقلاني، وتهمش التواصل الإنساني الخلاق، وتضع حواجز عالية منعًا لتلاقي وتفاعل وتعاون مناطق التناضح الحضاري الخيرة والاستفادة من نقاط القوة عند كل طرف.

الخامس: إن خطر إملاء النمط الاقتصادي والثقافي الواحد لدى "المعولمين الأقوياء"، يقابله خطر الخردقة في سراديب "الغيتوات" الضيقة للهويات القومية والثقافية والمذهبية. فكما أن مظاهر العتمة وضيق الرؤيا صاحبت وتصاحب كل أنواع التوتاليتارية الشمولية للخطابات النيوليبرالية والشيوعية السابقة، كذلك يهيمن على حملة الهويات الضيقة ومعها المروجون للرسالات الدينية المطعمة بروح تبني "الحقائق المطلقة"، شبح المشاركة عن وعي أو غير وعي بتلك اللعبة الجهنمية المقيتة المستقاة من مناطق التعصب والمؤدية في ظل مناخ غياب الثقافة والممارسة الروحانية المتسامية والشاملة إلى الركون لاسترخاء السكينة النفسية والكسل الروحاني على مستوى مناخاتها الداخلية. فهي باطنيًّا وحتى سلوكيًّا لا تؤمن بظاهرة التنوع والتعدد والتمايز. وهي تعيد اختلاق أجواء تربوية وسلوكية داخلية لا تؤدي إلا إلى المزيد من الانغلاق على الذات ليس الثقافية أو الدينية فحسب، بل المذهبية والجهوية أيضًا. وتؤدي عند البعض، وهم ليس بالقلة، ليس لإقفال مرصد لباب التعايش السلمي – الإنساني معه فحسب، بل إلى إشعال الطاقات العصبية الغضبية الدموية لدي اتباعها. والجميع من حملة "الدوغماتيات المغلقة" على اختلاف مصادرهم ومسالكهم يشعلون مراجل الحطب التي تحرق الأخضر واليابس في أجساد البشر ونفوسهم وأرواحهم.

السادس: إن غياب المقاربة الأنثربولوجية العقلانية الهادئة ذات النزعة الإنسانية المتكافئة لمقاربة عقلانية هادئة لكل ما تفرزه الطاقة الفيزيولوجية والنفسية والعقلية والروحية بجوانب انتعاشها وهوانها هو الذي يخلق "الأنانيات – النرجسية السيئة" للأفراد والجماعات، وهو الذي يؤسس لـ"الرؤى المركزية" الأحادية الجانب لكل طرف سواء حمل طابعًا جغرافيًّا – حضاريًّا أوروبيًّا أو غربيًّا، آسيويًّا أو دينيًّا، أو حتى عقائديًّا حزبيًّا. فمن كل تلك المناخات النتنة المريضة تفوح كل موجات الاستعلاء الفارغ والتمييز التي تدعي بتفوق أو تدني هذا العرق أو الثقافة أو الحضارة أو حتى الدين والخيار الروحي، والكل يتعامى عن حقيقة أنثربولوجية بشرية بسيطة عنوانها بأننا نحن بني الإنسان الواحد.

السابع: لعل الجنس البشري ما زال في طور تغليب "الحيوانية الغرائزية" في أفعاله على تمثل وتطبيق المشاريع الإنسانية الخيرة للجميع… في مجمل سلوكياته تتحكم غريزة الصراع من أجل البقاء، ومن هنا نرى أن العقيدة الداروينية الاجتماعية هي السائدة وبها يتمثل بشكل فاقع المبدأ العبثي "البقاء للأقوى"، وهو- هو نفسه الذي يسكن بقوة في عقول صانعي السياسات والمجمعات العسكرية، وراسمي البرامج الجيوسياسية ووزارات الحرب والمال والصناعة، ولا نلمس هذا عند الكبار على تباين مواقعهم ومواقفهم فحسب، بل عند الصغار أيضًا. من هنا نلمس التفريخ المتواصل لكل أنواع المشاحنات والنزاعات والحروب التي تفتك بجسد ونفس الأكثرية الساحقة من سكان هذا الكوكب المعذب.

الثامن: لم تتوفر حتى اللحظة الحكمة الوجودية المرتكزة على الفلسفة الوسطية الذهبية التي تقرّ بأن مساحات السلام والعدوانية، الانفتاح والانغلاق، النور والظلمة متواجدة، بنِسَب متفاوتة طبعًا، لدى كل الناس. والتحدي عند الجميع يكمن بكيفية التغلب على كل فوران العدوان، وسجون الانغلاق وعتمات الظلمة. ولم تنجح أي محاولة دينية أو دنيوية أي كان خطاب صاحبها، ما لم يبدأها الإنسان بنفسه، ما لم يشرّع كل أسارير عقله وقلبه وروحه لكل مجالات ورحاب السلام والحرية وحكمة كل المعارف والتجارب البناءة الإيجابية للأنا والآخر الحضارية.

التاسع: كل الذي يجري معنا ومن حولنا لا يوحي إلا بالمزيد من الدمار والقهر والظلم وإشعال كل أنواع الحروب الاقتصادية والتجارية والإعلامية- النفسية والدينية. وبالتالي ضخ آلة الدمار بكل أنواع القوة الرعناء للتقنيات العسكرية والسباق الجهنمي العبثي على التسلّح دون الاكتراث بأقدس مخلوقات الله على هذا الكوكب الفاقد توازنه، دون الالتفات إلى المنطقة الأكسيولوجية الأكثر خلودية في الشخصية الإنسانية، دون تشغيل منطقة الحوار العقلاني واستنفار الطاقات البناءة من أجل توسيع وتعميق إرادة الشراكة والتعاون الخلاق بين الحضارات. في هذا المناخ الموتور غربًا وشرقًا تبدو الجماعة من أمثالنا مهمشين- حالمين وكأنهم منبوذون يأتون إلينا من كوكب آخر.

العاشر: لا ينهض عالمنا من كبوة أزماته العضوية الإيكولوجية والديموغرافية والمالية والجيوسياسية والقيموية – الأكسيولوجية ما لم يعلِ من شأن ثقافة الحوار والشراكة الفعلية المنتجة والبناءة والمفيدة في كل المجالات وعلى كل المستويات وبشكل متكافئ لجميع بني البشر بلا استثناء. ولا تفلح الحقائق العلمية ما لم تعتمد على المقاربة التكاملية العلمية البناءة والمنهجية التعددية وإدارة التنوع الثقافي بعين إنسانية شاملة.

الأحد عشر: تبقى أوركسترا حضارة الإنسان المعاصر تعزف بأصوات نشاز تؤذي ثقافة الأذن وتوسع من مساحة التصحر في الروح الإنسانية، ما لم تشتغل كل مجموعة على نفسها من أجل إعلاء الجانب الاكسيولوجي والعقلاني والإنساني العام في شخصيتها الذهنية والعملية. وأقصد بذلك المجموعات الست الأساسية للحضارات القائمة على القارات الخمس لكوكبنا وتحديدًا الأوروبية والأميركية والروسية – الأوراسية والهندو- صينية والإسلامية والأوقيانية.

الاثنا عشر: البشرية أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الاستمرار والهلاك من خلال الانعاش الدائم للأمراض الفتاكة التي تفرزها الأنانيات المتنوعة المعاني والممارسات المفرطة في نرجسيتها لدى الأفراد والجماعات، تلك المتجذرة في ذهن وسلوك الحكّام والمحكومين، لدى الأقوياء والضعفاء. وإما الخيار الذي يعطي أملًا حقيقيًّا باستمرار الحضارة الإنسانية العادلة على الأرض من خلال يقظة العقل النووسفيري الحكيم الطامح على كل مستويات القول والفعل في كل مجالات الحياة إلى استنهاض واستمرار التربية اليومية للعقل والنفس والسلوك من أجل تمثل وتبني وتجسد القيم الإنسانية والسماوية المشتركة واختصرها بثلاث: الحقيقة والخير والجمال.

الحقيقة التي يتقبلها الجميع تأتي من خلال حكمة العقل العلمي البناء والمنفتح على كل أسرار وأنوار السماء. والخير يتمثل من خلال تبني وتمثل كل قيم الأخلاق المتسامية للبشر. والجمال، بالمعنى الدوستويوفسكي له الذي لا يتمثل إلا من خلال العمل الدائم على مستوى الفرد والجماعة لتكون ثقافة اللسان ودفء عاطفة القلب ومحبته وأرجحية حكمة العقل حاضرة دائمًا؛ بدءًا من أدق تفاصل يومياتنا وحتى اتخاذ أكثر القرارات مصيرية في حياتنا.

**** عضو أكاديمية التعليم الروسية

الحداثة (Al Hadatha) – ع. 229/230 – خريف/شتاء 2023 – 2024 Autumn /WinterISSN: 2790-1785

الحداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha

Published on October 29, 2023 02:28

لبنان في زجليات أنيس الفغالي (قراءة في ديوانه)

زينة زخيا زغيب *

- مستخلص

يعالج هذا البحث "ديوان الأنيس" للشاعر الزجليّ اللبناني أنيس الفغالي، هذا الزجل الذي منه نتلمّس أدبنا الشعبيّ ومعتقدات مجتمعنا برمّته والقضايا التي تعنيه. فيقدم البحث قراءة في تبويب الموضوعات التي تكلّم عليها ونقدها، والتطرّق إلى نظرته إلى هذه الحياة، ومفهومه لبعض الأمور، وحبّه اللامتناهي لوطنه ورؤيته للبنان، وغزله واحترامه المرأة إنسانًا مستقلًّا. كذلك يتناول البحث نظرة الفغالي إلى الدين والسياسة، ومخاوفه، ونصائحه.- الكلمات المفتاحية: الزجل اللبناني، أنيس الفغالي، ديوان الأنيس، الأدب الشعبي***

* باحثة لبنانية. حازت شهادة الدكتوراه في اللغة العربيّة وآدابها في 2021 موضوعها: موضوعات التجديد في الزجل اللبنانيّ، جوقة شحرور الوادي وجوقة الجبل أنموذجًا. مدرّسة للغة العربيّة منذ العام 2009.

المصادر- الفغالي أنيس:o ديوان الأنيس، ج.1.، مؤسّسة دكاش للطباعة، لبنان، 1995o لبنان قبل وبعد، لا دار نشر، شامات، 1976

الحداثة (Al Hadatha) – ع. 229/230 – خريف/شتاء 2023 – 2024 Autumn /WinterISSN: 2790-1785

الحداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha

Published on October 29, 2023 02:16

•

Tags:

أنيس-الفغالي, زجل

October 28, 2023

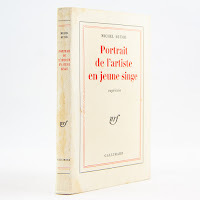

«Portrait de l’artiste en jeune singe» ou le roman entre poésie et symboles

Samah Nadim DAAKOUR *

- نبذة عن البحث باللغة العربية:

رواية "صورة الفنان كقرد صغير"

بين الشعر والرموز

انطلاقًا من وجهة نظر الأديب الفرنسي ميشال بوتور (Michel Butor/ 1926 – 2016) أن كلّ رواية تحمل في داخلها "شحنة شاعرية رائعة [...] تراث الشعر القديم"، يسعى هذا البحث إلى معالجة نقدية لرواية: "صورة الفنان كقرد صغير" “

Portrait de l’artiste en jeune singe”، وإظهار إلى أي مدى تعدّ هذه الراوية نصًا غنائيًا طويلًا – شاعريًّا، وفقًا للتعريف الذي سبق لبوتور نفسه أن قدمه، ومما جاء فيه: "الشعر" هو نص يقدم بطريقة لا تتماشى مع النصوص الأخرى، حتى قبل أن يفهم المرء معناه، [...] فله عرض مطبعي مختلف، يعرض في "سطور غير متساوية" [...] متعارف عليه أنه مختلف عن كلمات النصوص المعتادة في إيقاعه على سبيل المثال».الموسيقى والصور البيانية، كذلك التطابق بين التناغم المرئي والمؤثر العاطفي للغة، جوهر هذه الرواية التي تقدم السيرة الذاتية بشكل جديد.- الكلمات المفتاحية: ميشال بوتور، السيرة الذاتية؛ الشاعرية؛ الرمزية؛ السرد؛ المؤثر العاطفي للغة***- Résumé: Allant du fait que pour Butor tout roman porte en lui «une charge poétique prodigieuse […] héritage de l’ancienne poésie», nous essaierons de montrer jusqu’à quel point le Portrait de l’artiste en jeune singe est un long texte lyrique – poétique suivant en cela la définition même de Butor:«Une «poésie», c’est un texte qui se présente comme diffèrent des autres, avant même qu’on en ait compris la signification, qui, […] a une présentation typographique différente, imprimé en «lignes inégales» […] se fait reconnaitre comme différent des paroles habituelles, par exemple grâce à son rythme».Musicalité, figures de style mais aussi correspondances entre la symphonie visuelle et la fonction émotive du langage, voilà ce qui fait l’essence de ce roman autobiographique aux formes nouvelles.

Portrait de l’artiste en jeune singe”، وإظهار إلى أي مدى تعدّ هذه الراوية نصًا غنائيًا طويلًا – شاعريًّا، وفقًا للتعريف الذي سبق لبوتور نفسه أن قدمه، ومما جاء فيه: "الشعر" هو نص يقدم بطريقة لا تتماشى مع النصوص الأخرى، حتى قبل أن يفهم المرء معناه، [...] فله عرض مطبعي مختلف، يعرض في "سطور غير متساوية" [...] متعارف عليه أنه مختلف عن كلمات النصوص المعتادة في إيقاعه على سبيل المثال».الموسيقى والصور البيانية، كذلك التطابق بين التناغم المرئي والمؤثر العاطفي للغة، جوهر هذه الرواية التي تقدم السيرة الذاتية بشكل جديد.- الكلمات المفتاحية: ميشال بوتور، السيرة الذاتية؛ الشاعرية؛ الرمزية؛ السرد؛ المؤثر العاطفي للغة***- Résumé: Allant du fait que pour Butor tout roman porte en lui «une charge poétique prodigieuse […] héritage de l’ancienne poésie», nous essaierons de montrer jusqu’à quel point le Portrait de l’artiste en jeune singe est un long texte lyrique – poétique suivant en cela la définition même de Butor:«Une «poésie», c’est un texte qui se présente comme diffèrent des autres, avant même qu’on en ait compris la signification, qui, […] a une présentation typographique différente, imprimé en «lignes inégales» […] se fait reconnaitre comme différent des paroles habituelles, par exemple grâce à son rythme».Musicalité, figures de style mais aussi correspondances entre la symphonie visuelle et la fonction émotive du langage, voilà ce qui fait l’essence de ce roman autobiographique aux formes nouvelles.- Mots-clés: Autobiographie, Romanesque, poétique, symbolisme, fonction émotive du langage, X-décrochés, récit enchâssé, descente, initiation***

* د. سماح نديم دعكور : باحثة لبنانية - حائزة شهادة الدكتوراه في اللغة الفرنسية وآدابها. تدرّس السرد والرواية والتاريخ والأدب اللبناني والوساطة الثقافية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية – الجامعة اللبنانية منذ العام 2006. أشرفت على رسائل ماجستير، وشاركت في العديد من المؤتمرات، ولها عدة أبحاث ودراسات منشورة.*Samah Nadim DAAKOUR: Titulaire d’un doctorat, elle enseigne depuis 2006 à l’Université Libanaise la narratologie, le roman et l’histoire, la littérature libanaise et la médiation culturelle. Elle a encadré des mémoires de Master, a participé à de nombreux colloques et a publié plusieurs articles.

BIBLIOGRAPHIE

- Corpus· Butor, Michel (2006). Portrait d’un artiste en jeune singe, in Œuvres Complètes de Michel Butor sous la direction de Mireille Calle-Gruber, Tome I, éd. de La Différence.

- Ouvrages critiques généraux· Bachelard, Gaston (1961). La flamme d’une chandelle. Paris: P.U.F.· Butor, Michel (1977). Essais sur le roman. Tel Gallimard.· Colin, Didier (2000). Dictionnaire des symboles, des mythes et des légendes. Hachette.· Fontaine, David (1996). La Poétique: Introduction à la théorie générale des formes littéraires. Nathan Université.· Joubert, Jean-Louis (1997). La poésie. Critica, éd. Cérès.· Ricoeur, Paul (1969). Le conflit des interprétations. Seuil.· Turner, Victor Witter (1990). Le phénomène rituel: Structure et contre-structure. Presses Universitaires de France.

الحداثة (Al Hadatha) – ع. 229/230 – خريف/شتاء 2023 – 2024 Autumn /WinterISSN: 2790-1785

الحداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha

Published on October 28, 2023 12:44

•

Tags:

michel-butor

دور لوائح البيانات في تقويم أداء المعلّم والمُتعلّم في مرحلة رياض الأطفال (دراسة حالة في مدرسة رسميّة في جبل لبنان)

سيلفا فايز صادق *

- المستخلص

يهدف هذا البحث إلى معرفة دور لوائح البيانات في تقويم أداء المعلّم والمتعلّم في مرحلة رياض الأطفال في مدرسة رسميّة في جبل لبنان، لدى عيّنة مؤلّفة من تسع معلّمات و225 متعلّمًا تمّ اختيارهنّ قصديًّا.اعتمد البحث المنهج الوصفي التّحليلي، وبيانات التّقويم الخاصّة بالمتعلّمين في الصّفوف التّعليميّة الثّلاثة في الفصل الثّالث من العام الدّراسي 2022-2023. وقد أظهرت نتائج البحث ضعفًا لدى بعض المعلّمات في تحقيق بعض الأهداف لدى متعلّمي الصّف الواحد، مقابل مستويات تحقّق متوسّطة ومرتفعة بمجملها لدى المتعلّمين. وبالتّالي، فإنّ لوائح البيانات الّتي نتجت عن نتائج التّقويم، كان لها دور إيجابي في تقويم أداء كلّ من المعلّم والمتعلّم وتحديد فجوة الأداء.خلص البحث إلى وضع توصيات تفيد كلّ من الإدارة المدرسيّة والمشرف التّربوي والمعلّم.- الكلمات المفتاحيّة: لوائح البيانات، تقويم الأداء، رياض الأطفال، مدارس لبنان(...)***

* باحثة لبنانية. تعدّ أطروحة دكتوراه في التّربية في المعهد العالي للدّكتوراه - الجامعة الّلبنانيّة

المصادر والمراجع

- العربيّة

· أبو شعير، محمد حسن. (2016). إدارة الموارد البشريّة وعلاقتها بالأمن الوظيفي "دراسة مقارنة بين المدارس الحكومية ووكالة الغوث الدولية بغزة" (رسالة ماجستير). غزة: أكاديمية الإدارة والسياسة للدّراسات العليا.· أبو علّام، رجاء محمود. (2018). مناهج البحث الكمّي والنّوعي والمختلط. عمان: دار المسيرة.· البيلاوي، حسن حسين ومحفوظ، أحمد فاروق. (2016). إدارة الجودة الشاملة في نظم التعليم. الاسكندرية: دار المعرفة الجامعية.· الجزولي، عبد الحافظ والشّقيفي، موسى أحمد. (2010). القياس والتّقويم التّربوي. الرّياض: دار الخريجي للنّشر والتّوزيع· الحريري، رافدة. (2014). التّقويم التّربوي. عمان: دار المناهج للنّشر والتّوزيع.· الخطيب، طالب عبد الله. (2015). الإشراف التربوي وفق الأدوار الجديدة للمعلمين. بيروت: دار الكتاب الجامعي.· الدّهماني، دخيل الله بن محمّد والزّهراني، محمّد سعيد مجحود والخليفة، حسن جعفر ومسلم، حسن أحمد والحديبي، علي عبد المحسن والعبيدي، خالد خاطر. (2015). معايير الأداء المهني لمعلّمي الّلغة العربيّة. الرّياض: مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدّولي لخدمة الّلغة العربيّة.· عايش، أحمد جميل. (2019). تطبيقات في الإشراف التربوي. عمان: دار المسيرة.· عبد الحي، أحلام عبد الغفور محمود. (2015). درجة رضا العاملين في دائرة التّربية والتّعليم بوكالة الغوث الدّولية عن نظام تقييم الأداء وعلاقتها بدرجة الالتزام التّنظيمي لديهم (رسالة ماجستير). غزّة: الجامعة الإسلاميّة.· عبد العليم، مها محمّد محسن. (2016). تقييم أداء المعلّم مواصفاته ومتطلّباته. النّدوة العلميّة الأولى لجمعيّة القياس والتّقويم بعنوان "التّنمية المهنيّة للمعلّمين في الميزان". مصر: جامعة عين شمس.· العبد الله، إبراهيم يوسف. (2004). الإصلاحات التّربويّة لمواجهة متطلّبات العصر وتحدّيات المستقبل. بيروت: شركة المطبوعات للتّوزيع والنّشر.· عبيد، وليم. (2017). استراتيجيّات التّعليم والتّعلّم في سياق ثقافة الجودة أطر مفاهيميّة ونماذج تطبيقيّة. عمان: دار المسيرة.· عواضة، هاشم. (2018). الجديد في تقويم التعلم من التقويم التقليدي إلى التعلم بالتقويم. بيروت: مركز التأليف والنشر.· العوضي، محمّد والقنطار، فايز. (2014). تطوير استبانة تقويم الأداء التّدريسي في المستوى الجامعي من قبل الطّلبة (الاستبانة المطبّقة في كليّات الهيئة العامّة للتّعليم التّطبيقي والتّدريب – دولة الكويت). مجلّة جامعة دمشق، 30 (2)، 17-46.· العياصرة، معن والحارثي، خلود. (2015). درجة ممارسة مديرات المدارس الثانوية بمدينة الطائف لاستراتيجيات المنظمة المتعلمة. المجلة الأردنية في العلوم التربوية، 11 (1)، 31-43.· لبنان، الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العالي. (2022). المركز التّربوي للبحوث والإنماء.· لبنان، وزارة التربية والتعليم العالي. (2015). وثيقة معايير المدرسة الفعالة.· المنيزل، عبد الله فلاح والعتوم. عدنان يوسف. (2019). مناهج البحث في العلوم التربوية والنفسية. عمان: دار المسيرة.· هلال، محمد عبد الغني حسن. (2011). مهارات إدارة الأداء معايير وتطبيقات الجودة في الأداء. مصر: مركز تطوير الأداء والتّنمية.

- الأجنبيّة

· Alber, R. (2017). 3Ways student data can inform your teaching.· Altun, T. (2011). INSET (In-Service Education and Training) and professional development of teachers: A comparison of British and Turkish case. Journal of In-Service Education, 30(1), 89-100.· Bernhardt, V. (2018). Data analysis for continuous school. Routledge.· Danielson, C. (2011). Enhancing professional practice: A framework for teaching (3rd ed.). USA: Association for Supervision and Curriculum Development.· DuFour, R. (2015). Doing data right. Educational Leadership, 73 (3), 22-26.· Eheren, M. C., Altrishter, H., McNamara, G., & O’Hara, J. (2018). Impact of school inspections on improvement of schools-describing assumption on casual mechanism in six European countries. Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 25 (1), 3-43.· Fowler, D., & Brown, K. (2018). Data-driven decision making: Using equity theory to highlight implications for underserved student. AASA Journal of Scholarship & Practice, 14 (4), 18-28.· Fulgei, M. (2014). How teachers use student data to improve instruction. Concordia University-Portland.· Ghamrawi, N., Ghamrawi, N. A. R., & Shal, T. (2017). Lebanese public schools: 20th or 21st century schools? AN investigation into teachers’ instructional practices. Open Journal of Leadership, 6, 1-20.· Hale, S., Dunn, L., Filby, N., Rice, J., and Van-Houten, L. (2017). Evidence-based improvement: A guide for states to strengthen their frameworks and supports aligned to the evidence requirements of ESSA. San Francisco: WestEd.· KHDA (2016). School self-evaluation form for improvement planning. Government of Dubai.· Ladd, H.F. (2017). School Accountability: To what ends and with what effects? Keynote Address for Conference on Improving Education through Accountability and Evaluation: Lesson from Around the World, Rome, Italy.· Mandinach, E. B., & Gummer, E. S. (2016). What does it mean for teachers to be data literate: Laying out the skills, knowledge, and dispositions. Teaching and Teacher Education.· March, J. A., Farell, C.C. (2015). How leaders can support teachers with Data Driven Decision Making. SAGE Campus journals, 43 (2), 269-289.· Miles, R. (2015). Complexity, representation and practice: Case study as method and methodology. Educational Research, 25(3), 309-318.· Nagy, K., Henderson, M. (2016). School data not fit for (re)purpose. In S. Prestridge & P. Albion (Eds). Australian Council for Computers in education 2016 Conference Refereed Proceedings. Brisbane, Australia, 122-131.· OECD (2016). School evaluation: Current practices in OECD countries and a literature review. OECD Education Working Paper No. 42.· Ontario Ministry of Education. (2014). Using data: transforming potential into practices.· Schildkamp, K., Pootrman, C., Luyten, H., & Ebbeler, J. (2017). Factors promoting and hindering data-based decision making in schools, School Effectiveness and Improvement, 28 (2), 242-258.· Times, C., Muoneke, A., Madison-Harris, R., & Lewis, D. (2015). Using data to guide instruction and improve student learning. America American Institutes for Research. University-Portland.· Van-Vught, E.V. (2016). Data use in public secondary schools in the philipines. Master’s Thesis, University of Twenty, Philippines.· Yin, R.K. (2014). Case study research design and methods (5th edition). Thousand Oaks, CA: Sage.

الحداثة (Al Hadatha) – ع. 229/230 – خريف/شتاء 2023 – 2024 Autumn /WinterISSN: 2790-1785

الحداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha

Published on October 28, 2023 12:33

October 27, 2023

السينوغرافي مخرجًا: مفهوم فكري أم وظيفة فنيّة؟

عبد الله محمد العابر *

- مستخلص

يعالج البحث تحولات السينوغرافي إلى مخرج، والمسببات التي دعت إلى ذلك، عبر رصد أهم النقاط والدوافع والصعوبات والاختلاف في كيفية صناعة العرض المسرحي عن طريق تكوين شخصية السينوغرافي وتحليلها، ومشاهدات العروض، وإجراء مقابلات شخصية.وإذ يتوقف البحث عند هذا التحول، طارحًا السؤال: هل هو مفهوم فكري أم وظيفة فنيّة؟ يلحظ البحث أن هناك اختلافًا بين السينوغرافيين حول مفهوم مصطلح السينوغرافيا، وأن تحول السينوغرافي إلى مخرج، ناتج إما عن تصادمه مع المخرج في عملية بناء العرض المسرحي ما يؤدي إلى ذهابه إلى الإخراج أو حالة التشبع في عمله كسينوغراف كون البعض يقول إنه مسرحي شامل.ويلفت البحث الانتباه إلى أن السينوغرافي يعتمد على تراكمات الخبرات من خلال تعامله مع عدة مخرجيين ذوي خبرة، وعندما يتصدى السينوغرافي للإخراج، فلا بد منه أن يستعين إما بممثل ذي خبرة أو بممثل مارس الإخراج كي يستطيع أن يساعده في بناء العرض المسرحي. ويشير البحث إلى وجود اختلاف في كيفية صناعة العرض المسرحي من التحضير وتحمل المسؤولية.- الكلمات المفتاحية: السينوغرافيا، المسرح، الإخراج، المصطلح، الفن(...)***

* د. عبد الله محمد العابر: باحث كويتي. أستاذ مساعد في قسم التمثيل والإخراج في المعهد العالي للفنون المسرحية – دولة الكويت

المصادر والمراجع

- العروض والمسرحيات– عرض البوشية (سي دي)- عرض الصبخه (سي دي)- عرض غفار الزلة (سي دي)- مسرحية البمبرة (سي دي)- مسرحية باي باي عرب (سي دي)– مسرحية رحلة حنظلة (سي دي)

- الكتب العربية والمترجمة- جوليان هلتون. نظرية العرض المسرحي. ترجمة: د. نهاد صليحة، القاهرة: هيئة الكتاب، 1994- سامي عبد الحميد. السينوغرافيا وفن المسرح. مجلة الأقلام، بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة، العددان: (5-6، أيار – حزيران)، 2005– ماري إلياس – حنان قصاب. المعجم المسرحي – مفاهيم ومصطلحات المسرح وفنون العرض. بيروت: مكتبة لبنان ناشرون، 1996- مجموعة مؤلفين. أبحاث في الفضاء المسرحي. ترجمة: نورا أمين، القاهرة: إصدارات التجريبي، 1993- محمد سعيد الجوخدار. مبادئ التمثيل والإخراج. دمشق: دار الفكر، 1981

- المقابلات- مقابلة شخصية – تسجيل صوتي مع موسى ارتي - يوم الأحد 16-1-2022، الساعة 12 ظهرا - المعهد العالي للفنون المسرحية – الكويت- مقابله مع الفنان السينوغرافي فيصل العبيد – تسجيل صوتي يوم الأحد 21 -1-2022، الساعة 7 في مقر فرقة مسرح الخليج العربي – الكويت- مقابلة مع الفنان نجف جمال – تسجيل صوتي يوم الاثنين الموافق 22-1-2022، الساعة 7 مساء في مقر فرقة مسرح الخليج العربي – الكويت

الحداثة (Al Hadatha) – ع. 229/230 – خريف/شتاء 2023 – 2024 Autumn /WinterISSN: 2790-1785

الحداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha

Published on October 27, 2023 02:05

مجلة الحداثة - Al Hadatha Journal

Al Hadatha Journal - A Refereed Academic Quarterly

مجلة فصلية أكاديمية محكّمة تُعنى بقضايا التراث الشعبي والحداثة

تصدر في لبنان منذ العام 1994 بناء على ترخيص من وزارة الاعلام (230 ت 21/9/1993)

ISSN/2790 Al Hadatha Journal - A Refereed Academic Quarterly

مجلة فصلية أكاديمية محكّمة تُعنى بقضايا التراث الشعبي والحداثة

تصدر في لبنان منذ العام 1994 بناء على ترخيص من وزارة الاعلام (230 ت 21/9/1993)

ISSN/2790-1785

تُعنى المجلة بنشر الأبحاث الأكاديمية بعد عرضها على لجنة علمية متخصصة. وتبلورت فكرة نشوء المجلة بعد اجتماعات عمل متواصلة بين رئيس تحريرها فرحان صالح وأصدقاء باحثين وأكاديميين من لبنان والعالم العربي، وقد بات عدد منهم ضمن الهيئة الاستشارية للمجلة، علمًا أن بعضهم قد فارق الحياة، وقد جرى إضافة أسماء إلى الهيئة لاحقًا. تغطي مجلة الحداثة الأبحاث التي تأتي من شريحة واسعة من الأكاديميين والمفكرين والكتّاب والأدباء في لبنان والعالم العربي، فتنشر موضوعات تتعلق بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والسياسية، كذلك، موضوعات تتعلق بقضايا فكرية وتراثية وأدبية ونقدية وفنية وإعلامية ...more

مجلة فصلية أكاديمية محكّمة تُعنى بقضايا التراث الشعبي والحداثة

تصدر في لبنان منذ العام 1994 بناء على ترخيص من وزارة الاعلام (230 ت 21/9/1993)

ISSN/2790 Al Hadatha Journal - A Refereed Academic Quarterly

مجلة فصلية أكاديمية محكّمة تُعنى بقضايا التراث الشعبي والحداثة

تصدر في لبنان منذ العام 1994 بناء على ترخيص من وزارة الاعلام (230 ت 21/9/1993)

ISSN/2790-1785

تُعنى المجلة بنشر الأبحاث الأكاديمية بعد عرضها على لجنة علمية متخصصة. وتبلورت فكرة نشوء المجلة بعد اجتماعات عمل متواصلة بين رئيس تحريرها فرحان صالح وأصدقاء باحثين وأكاديميين من لبنان والعالم العربي، وقد بات عدد منهم ضمن الهيئة الاستشارية للمجلة، علمًا أن بعضهم قد فارق الحياة، وقد جرى إضافة أسماء إلى الهيئة لاحقًا. تغطي مجلة الحداثة الأبحاث التي تأتي من شريحة واسعة من الأكاديميين والمفكرين والكتّاب والأدباء في لبنان والعالم العربي، فتنشر موضوعات تتعلق بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والسياسية، كذلك، موضوعات تتعلق بقضايا فكرية وتراثية وأدبية ونقدية وفنية وإعلامية ...more

- مجلة الحداثة's profile

- 11 followers