Giovanni De Matteo's Blog: Holonomikon, page 37

July 27, 2014

Corpi recensiti (3)

Prima di partire per le agognate vacanze e tirare un po’ il respiro (ad attenderci all’orizzonte c’è un caldo autunno sul fronte fantascientifico di Bassitalia… ve ne darò notizia al rientro!), ecco altre quattro recensioni fresche di pubblicazione.

Partiamo da Marco Milani, co-iniziatore del movimento connettivista, che sul suo blog dedica al mio libro le parole più lusinghiere che un autore (specie uno come me, che su quel film ha costruito la sua passione per la fantascienza) possa mai sperare di vedersi rivolgere sulla propria opera:

Lo so, è più forte di me e non sarò certo il primo a dirlo: penso a De Matteo e mi si smuove l’associazione con Blade Runner; se vado a Pi-Quadro (e adesso anche Corpi spenti) non riesco a non visualizzare Harrison Ford, impermeabile e cappello, camminare su un marciapiede sotto un centellinare costante di piogge acide. È già nel 2005 mi si era stagliata l’accoppiata De Matteo/Blade Runner come una coppia di fatto, quando approntammo a quattro mani il racconto “E se i replicanti sognano angeli elettrici…” finito poi l’anno successivo su Next n. 5.

Non intendo dire che De Matteo sia la versione ‘mediterranea’ di Philip K. Dick, anzi, potrei dirlo per sottintendere che è un bravo scrittore, ma non lo dico, perché nella variegata produzione del connettivista Giovanni “X” De Matteo vi è originalità, caparbietà scientifica, sci-fi personalizzata e ormai riconoscibile come un’impronta retinea via bioscanner.

[...]

La partenza è scioccante, poi l’indagine parte lenta con cambi di ritmo improvvisi. Gli sviluppi globali che seguono sono complessi, difficili a volte da seguire ma ‘doverosi’ e onesti nella loro configurazione, precisi poiché così deve essere. I personaggi sono diversamente, ognuno a sé, reali nella loro ‘vitalità’ letteraria da arrivare ad immaginarne le espressioni, condividerne pensieri e parole fino ad immedesimarsi, a volte addirittura a comprenderli, esagero, a livello di coscienza. Spunti e impennate narrative alla De Matteo, connettono ottimamente le varie anime della storia a forgiare, alla fine, un Unico oggetto perfetto denominato Corpi spenti.

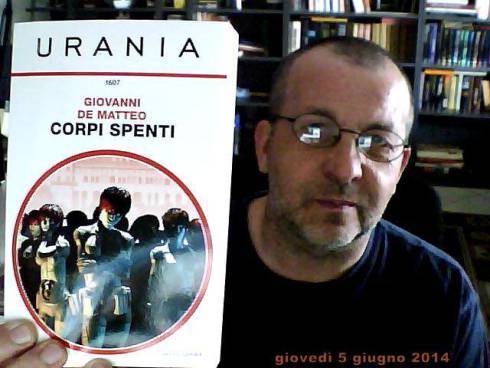

Marco Milani, autoscatto con ‘Corpi spenti’.

Un bilancio sostanzialmente positivo, con alcune riserve sullo stile e la fruibilità dell’intreccio, è anche quello stilato da Glauco Silvestri:

Pregi e difetti in questo Urania che vede per la seconda volta un’opera di De Matteo. L’ambientazione è sicuramente un pregio. Napoli, il Kipple, e il degrado di una società che ormai non ha più principi, sono il perfetto fondamento per la creazione di una vicenda. La costruzione dell’ambiente, della situazione socio-politica, e persino dello sviluppo tecnologico (che nel romanzo è mostrato come un mix tra tecnologie oggi conosciute e altre futuristiche) sono sicuramente un must del romanzo.

La storia, il plot della vicenda, ha poco a che fare con la fantascienza. E’ un romanzo noir di discreto spessore in cui compaiono poliziotti corrotti, poliziotti borderline con principi morali, gruppi rivoluzionari, una spia, complotti tra agenzie governative e multinazionali, prostituzione… la vicenda poteva essere tranquillamente ambientata negli anni di piombo e avrebbe retto senza problemi.

Si intravede un progetto più ampio… del resto già nel primo libro molti temi erano stati lasciati aperti. Non ho compreso però quello strano intermezzo alla Stargate ove alcuni astronauti ricostruiscono una sorta di portale trovato su un asteroide, per poi spedire chissà dove una bomba atomica.

Quanto sia legato all’Almanacco della Fantascienza lo sapete. Nell’edizione 2014, in edicola proprio in questi giorni, Ettore Mancino scrive:

[...] è fresco di stampa il nuovo romanzo fanta-noir di Giovanni De Matteo, Corpi spenti, uscito su Urania. Il libro racconta nuove avventure della squadra Pi Greco, un corpo investigativo speciale che può interrogare i morti e risolvere così i casi più intricati. Ma, sullo sfondo delle operazioni di polizia, si delinea un disegno più grande, con il tentativo di destabilizzare definitivamente il nostro Paese. Una fetta del quale, del resto, sta per proclamare una specie di secessione guidata (e nossignore, non si tratta dell’Angry Nord, ma del disilluso, impoverito e infuocatissimo Sud). Grande affresco, ambizioso “novel” del futuro, intricato romanzo italiano: parafrasando un grande della sf come Thomas M. Disch, lo si sarebbe potuto ribattezzare Gomorra e dintorni e non è detto che Urania non lo faccia in una prossima edizione.

E per finire una ciliegina sulla torta. Dalle pagine di Fantascienza.com Giampaolo Rai dedica al romanzo parole di grande apprezzamento:

I sette anni intercorsi tra il primo e il secondo romanzo dedicato ai Necromanti non sono passati invano, Giovanni De Matteo ha compiuto un netto salto di qualità senza peraltro rinunciare ad alcune sue peculiarità, in primis il gioco delle citazioni. Citazioni che spuntano improvvise, in una testata giornalistica o in un modo di dire, scoprirle diventa un gioco intrigante quanto avanzare nell’intreccio della storia.

[...]

La sensazione è che De Matteo abbia solide radici nella fantascienza (e non solo) del passato e le usi per proietttarsi verso il futuro. L’interesse del romanzo non sta però nelle citazioni: ambientazione, personaggi e intreccio sono i veri punti di forza. La Napoli futura è una città violenta ma viva, al centro di trame oscure, tra residui di guerre fredde ma anche bollenti e forze misteriose che usano indifferentemente manovre sotterranee e terrore per raggiungere i propri scopi. A contrastare questi progetti criminosi gli agenti della π², stavolta tutti al centro della scena, ben caratterizzati e credibili; il mio preferito è Guzza, un detective cinico e duro, le sue indagini tra le spaziali sono le scene migliori del romanzo.

Lo stile è quello caratteristico di De Matteo, ricco e denso di informazioni su tecnologie e armi, con una vera e propria colonna sonora e un coinvolgimento intenso, richiede un certo grado di attenzione per seguire la vicenda ma ripaga con una sensazione di immersione notevole.

Un secondo capitolo superiore al primo, a Corpi spenti non è stato necessario vincere il Premio Urania (cosa peraltro impossibile per i vincitori del passato) per essere pubblicato, la sua miscela di diversi generi che formano un amalgama perfetto convince sin dalle prime pagine.

Meglio di così, insomma… E per il momento non potevo davvero immaginare un congedo migliore. Ne approfitto per ringraziare ancora una volta tutti i lettori, i colleghi, gli appassionati, gli amici, che hanno apprezzato il romanzo e hanno voluto farmi avere le loro impressioni di lettura. Per me sono tutti feedback preziosi, quindi grazie per il tempo e l’attenzione che avete voluto dedicarmi. Intanto buone ferie a tutti, torneremo a leggerci presto su queste stesse frequenze…

Stay tuned, cyberspace cowboys!

PS: Una segnalazione in extremis! Da oggi anche Lanfranco Fabriani, plurilaureato Premio Urania con cui ho avuto il piacere di collaborare, ha aperto un blog. Lo trovate, come c’era da aspettarsi, lungo i vicoli del tempo!

Archiviato in:ROSTA Tagged: Almanacco della Fantascienza, Bassitalia, Blade Runner, Corpi spenti, Cronache del Kipple, Gomorra e dintorni, Napoli, Sezione π², Stargate, Thomas Disch

July 25, 2014

Contro la dittatura della maggioranza

C’è una cosa più odiosa delle innumerevoli dittature delle minoranze disseminate lungo il cammino della civiltà, se così vogliamo definirla. È la dittatura della maggioranza, molto più subdola e meschina delle pur dannosissime minoranze oppressive che abbiamo conosciuto. E la base ideologica, la confusione semantica su cui si regge, sono i tratti distintivi che mi fanno più ribrezzo: la dittatura della maggioranza si fonda sull’equivoco che il numero giustifichi tutto, che la prevalenza numerica legittimi ogni tipo di misura promossa da una fazione maggioritaria, come se il consenso acquisito implicasse automaticamente l’accettazione e il sostegno da parte dei suoi sostenitori nei confronti di qualsiasi disposizione promossa dalla maggioranza.

La realtà ci insegna che le semplificazioni sono deleterie, eppure dobbiamo fare ancora molta strada per maturare una vera sensibilità verso la complessità delle situazioni: troppi di noi continuano a leggere la realtà secondo un approccio riduzionista, sposando la logica binaria del tutto bianco o tutto nero, tutto vero o tutto falso, tutto giusto o tutto sbagliato. La percezione delle sfumature è il fronte strategico più delicato su cui dobbiamo ancora lavorare per aiutare il progresso e l’evoluzione della civiltà.

In quella maggioranza che oggi in Italia sembra essersi saldata per modificare i pilastri della nostra Costituzione, esiste un seguito numerico solo virtuale. Esiste un fronte di partiti che può contare sulla maggioranza schiacciante, in termini di consensi raccolti alle ultime elezioni politiche del 2013, ma nessuno dovrebbe dimenticare che più o meno ciascuno di questi partiti era portatore nel febbraio 2013 di una diversa idea di maggioranza, ciascuno influenzato dalla propria matrice politica. In quella maggioranza che oggi scalpita e s’infastidisce per ogni tentativo di resistenza alle “riforme” che va propugnando, convivono realtà così diverse che, in caso di voto a novembre, è più probabile che si finisca per innescare una frammentazione a catena rispetto al sistema “tripolare” emerso nel 2013 piuttosto che una polarizzazione netta tra due opposti ben definiti, secondo quel principio aggregante che tutti sembrano oggi riconoscere al premier in carica. E non dovremmo nemmeno dimenticare che il 41% raccolto dal principale partito di questa maggioranza alle ultime consultazioni europee è maturato appunto in un ambito che non era quello del voto politico mirato a eleggere la rappresentanza parlamentare chiamata a esprimere un governo: il governo in carica non ha mai ricevuto dai cittadini un’investitura o una sfiducia sul programma che va perseguendo, perché il popolo italiano non è ancora mai stato chiamato a pronunciarsi sulla materia.

Lo spettacolo a cui stiamo assistendo negli ultimi mesi è raccapricciante per chiunque nutra un pur minimo rispetto per i diritti. E purtroppo da qualche giorno la già aggressiva strategia del pugno di ferro adottata dal governo sembra preludere a un salto di qualità. Il fatto che le opposizioni, così diverse tra loro e alcune fino a qualche settimana fa ancora così battagliere, si siano viste costrette a un’azione che di colpo ne ha scoperto la totale impotenza, lasciandole nude e disarmate di fronte all’opinione pubblica del Paese, dovrebbe darci da pensare. La richiesta di un colloquio con il Presidente della Repubblica e il rifiuto di quest’ultimo, la carica di massima garanzia prevista dalla Costituzione, lascia basiti e sconcertati. Non ho altre parole per esprimere la mia preoccupazione.

La catena di eventi che è stata ormai innescata, a meno che non venga spezzata da un sussulto estremo di coscienza o logorata dall’ostruzionismo parlamentare, non ci porterà a niente di buono. Non c’è bisogno di scomodare i pur preoccupanti paralleli con il piano di rinascita nazionale che pure imbarazzerebbero chiunque. Quello che è certo è che dietro le manovre di questi mesi appare sempre più evidente la logica del dominio che ispira l’azione del manovratore, per superare il caos degli ultimi anni con l’instaurazione di una nuova egemonia che non sembra poi così diversa da quella vecchia che ci ha tenuti soggiogati per vent’anni. Per questo, malgrado le riforme vengano presentate in maniera martellante come una misura necessaria di sviluppo e progresso, tutto quello che vedo io è la pretesa di una restaurazione. E anche per questo dovremmo tutti impegnarci a esercitare meglio il nostro senso critico, per riuscire a cogliere nelle sfumature i rischi che minacciano il nostro futuro.

Archiviato in:Reality Studio Tagged: democrazia, demokratura, dittatura della maggioranza, logica del dominio, senso del futuro

July 18, 2014

L’alba del pianeta delle scimmie

Il 30 luglio approderà nelle sale Dawn of the Planet of the Apes (re-intitolato per la distribuzione italiana Apex Revolution – Il pianeta delle scimmie, forse con un maggiore appeal per il pubblico delle sale estive, o almeno immagino che queste fossero le intenzioni), attesissimo seguito di Rise of the Planet of the Apes (che in Italia era stato appunto distribuito come L’alba del pianeta delle scimmie, bruciando la scelta dei produttori per il titolo del sequel…). Costato 93 milioni di dollari, L’alba del pianeta delle scimmie (2011) ne ha portati a casa 481, attestandosi come il nono incasso stagionale sul mercato americano, guadagnando ottime critiche (82% di riscontri positivi secondo Rotten Tomatoes) e meritandosi una nomination agli Oscar nella categoria Migliori Effetti Speciali. Naturalmente la casa di produzione ha dato subito luce verde al progetto di un seguito, arruolando Matt Reeves (Cloverfield) per la regia in sostituzione del dimissionario Rupert Wyatt e mettendo in cantiere con un budget quasi raddoppiato (170 milioni di dollari) il film che arriverà da noi a fine mese. Negli USA Dawn of the Planet of the Apes è già nelle sale dall’11 luglio e ha avuto il tempo di segnare il nuovo primato di apertura per il franchise: 73 milioni di dollari nel primo weekend. Sempre per Rotten Tomatoes al momento il film naviga sopra il 90% di riscontri positivi. E la critica di settore conferma l’ottima accoglienza che la pellicola sta ricevendo. Su Tor.com, in particolare, Ryan Britt ne ha parlato in termini entusiastici e ha già cominciato a prefigurare possibili sviluppi futuri.

Ci sono quindi diversi motivi per cui da queste parti l’attesa sta schizzando alle stelle. Mentre aspettiamo, ho pensato quindi di riproporre la recensione scritta per il vecchio blog nel 2011, in occasione dell’uscita di Rise of the Planet of the Apes. Sperando di invogliare a recuperarlo chi all’epoca se lo fosse perso. E invitando tutti a ritagliarsi due ore al fresco di una sala buia, tagliata solo dal fascio di luce di un proiettore, in questa estate che si avvia verso giorni roventi.

Sfruttato all’inverosimile il giacimento dei sequel e dei remake, sembrerebbe che Hollywood abbia scoperto un nuovo filone aurifero: i reboot di storici franchise. Sulla scia del cinema horror, pare giunta l’ora anche della fantascienza, che dopo la buona prova di Star Trek (capace di costruirsi un credito che J.J. Abrams & Co. hanno fatto del loro meglio per dilapidare nel successivo Star Trek Into Darkness) sta offrendo una seconda giovinezza all’opera di Pierre Boulle, rivitalizzando quel Pianeta delle Scimmie che ha segnato indelebilmente un’intera generazione di appassionati (e forse anche qualcuna in più). E finché il reboot viene interpretato con intelligenza, come hanno saputo mostrare sontuosamente – per esempio – Christopher Nolan con il suo Cavaliere Oscuro e Paul Haggis con l’Agente 007 e come appunto è riuscita a fare con onestà L’alba del pianeta delle scimmie, va riconosciuto un merito alle case di produzione: forse hanno perso quella spinta a esplorare territori immaginifici incontaminati ancora del tutto ignoti agli spettatori, ma almeno riusciamo ancora a cogliere il tentativo (almeno da parte di alcune di esse) di percorrere piste in grado di rendere l’esperienza dello spettatore avvincente e degna d’interesse.

Sfruttato all’inverosimile il giacimento dei sequel e dei remake, sembrerebbe che Hollywood abbia scoperto un nuovo filone aurifero: i reboot di storici franchise. Sulla scia del cinema horror, pare giunta l’ora anche della fantascienza, che dopo la buona prova di Star Trek (capace di costruirsi un credito che J.J. Abrams & Co. hanno fatto del loro meglio per dilapidare nel successivo Star Trek Into Darkness) sta offrendo una seconda giovinezza all’opera di Pierre Boulle, rivitalizzando quel Pianeta delle Scimmie che ha segnato indelebilmente un’intera generazione di appassionati (e forse anche qualcuna in più). E finché il reboot viene interpretato con intelligenza, come hanno saputo mostrare sontuosamente – per esempio – Christopher Nolan con il suo Cavaliere Oscuro e Paul Haggis con l’Agente 007 e come appunto è riuscita a fare con onestà L’alba del pianeta delle scimmie, va riconosciuto un merito alle case di produzione: forse hanno perso quella spinta a esplorare territori immaginifici incontaminati ancora del tutto ignoti agli spettatori, ma almeno riusciamo ancora a cogliere il tentativo (almeno da parte di alcune di esse) di percorrere piste in grado di rendere l’esperienza dello spettatore avvincente e degna d’interesse.

Non fraintendetemi. L’originalità resta un valore da premiare, ma in un periodo in cui le produzioni ad alto budget rappresentano prima di tutto un rischio commerciale, è comprensibile che le major cerchino di ottenere le migliori garanzie in fase di pianificazione delle pellicole. E in questo senso il reboot rappresenta, a quanto pare, il migliore dei compromessi, capace di coniugare la tradizione con l’innovazione, molto meglio di quanto in genere capiti con i sequel e con la marcia in più, rispetto ai remake, che deriva dall’operare in un contesto in larga parte già familiare, con la possibilità di sfruttare al massimo i margini di iniziativa necessari. In una certa misura, il reboot costituisce proprio un antidoto tanto alla stanchezza delle serie trascinate troppo per le lunghe quanto al rischio dell’imitazione pedissequa dei capostipiti, avvantaggiandosi di un’iniezione di freschezza che richiede l’unico requisito dell’elasticità (mentale ed emotiva) verso l’opera originaria da parte degli appassionati, promettendo d’altro canto un allargamento del bacino di fruizione alle nuove generazioni. Una prassi, dopotutto, ben consolidata nel mondo del fumetto, che si sta diffondendo anche al cinema e in TV (si vedano gli eccellenti risultati ottenuti da Battlestar Galactica).

L’alba del pianeta delle scimmie è un altro valido esempio di quanto bene si possa fare con un interessante universo di partenza e una dose appropriata di buone idee. La storia di quello che succederà è ben nota a tutti: al termine di una missione spaziale compromessa da un’avaria, Charlton Heston e i suoi colleghi astronauti precipitano su un pianeta devastato, dominato da una civiltà di primati sorprendentemente evoluti che ha soggiogato gli umani (Il Pianeta delle Scimmie, 1968). L’origine di quella civiltà è raccontata in questa pellicola, con le dovute varianti rispetto alla storia originaria (l’evoluzione delle scimmie è segnata da un farmaco sperimentale messo a punto come cura per l’Alzheimer e non più da un effetto collaterale dell’olocausto nucleare che ha ridotto l’umanità sull’orlo dell’estinzione) e i rimandi altrettanto obbligati (a un certo punto si assiste al lancio di una navetta spaziale, più avanti nel film si intravede una prima pagina con il titolo “Lost in Space” che allude all’incidente spaziale da cui prende le mosse lo storico Pianeta delle Scimmie di Franklin James Shaffner, abile mix di cautionary tale e fantascienza avventurosa). La regia si concentra sullo scimpanzé che aprirà una nuova strada al futuro dei primati, rivalendosi verso l’umanità nel suo complesso, che nel migliore dei casi tratta le altre specie viventi (a partire da quelle a noi più vicine sulla scala evolutiva: le scimmie) con indulgente superiorità e nel peggiore le sfrutta barbaramente nei laboratori o le sevizia per puro e becero ludibrio. Considerata la varietà di angherie che i primati sono costretti a subire da parte di uomini rozzi, ignoranti e primitivi (a prescindere dalle firme sui completi e dal dosaggio dell’acqua di colonia), la pellicola non deve sforzarsi troppo per conquistare l’empatia dello spettatore, che si ritrova a parteggiare per Cesare e i suoi cugini contro l’in-civiltà umana, sfruttatrice e corrotta in quasi tutte le sue espressioni.

La regia funzionale alla storia riesce dove il genio visionario di Tim Burton aveva fallito: l’insistenza sul particolare degli occhi (la cui lucentezza è sintomatica della crescita cognitiva delle scimmie), il motivo della finestra sul mondo che perseguita Cesare (tanto nella sua prima fase, segregato in un ambiente domestico, nella pace ovattata di una famiglia borghese; quanto nella seconda, rinchiuso in una cella striminzita e sporca, vessato dal custode del ricovero per primati), e la sua conquista di una forma possibile di integrazione, nella consapevolezza che è l’unione a fare la forza. L’alba del pianeta delle scimmie è un crescendo costruito con cura, in cui ogni progresso narrativo scaturisce logicamente dai suoi presupposti. E a differenza del diretto rivale al botteghino che è il Super 8 di J.J. Abrams, tanto atteso quanto deludente, non fa del citazionismo la sua intrinseca ragion d’essere, pur omaggiando la nutrita tradizione fantascientifica che ha ordito l’iconografia del primate (dalla tribù primitiva di 2001: Odissea nello Spazio alla propagazione del contagio mutuata dall’inesorabile epilogo de L’esercito delle 12 scimmie, passando per Project X e i vari King Kong), ma presta la necessaria attenzione ai momenti-chiave del climax, tra cui la rivincita di Cesare sulle scimmie, il suo rifiuto delle regole degli uomini e la rivincita finale sulla civiltà umana.

Non sorprende l’efficacia del risultato, a giudicare da queste premesse. Sorprende piuttosto che dietro l’operazione non vi siano firme particolarmente illustri: il regista è il britannico Rupert Wyatt (un prison movie come The Escapist nel suo curriculum), gli sceneggiatori Rick Jaffa e Amanda Silver con all’attivo Relic – L’evoluzione del terrore, titolo tutt’altro che memorabile nella cinematografia di Peter Hyams. Ma a quanto pare il loro era un conto in sospeso con gli ambienti di detenzione e l’evoluzione, e l’unione delle forze ha saldato il conto in questo film. Il film si avvale però di almeno due contributi d’eccellenza: il direttore della fotografia Andrew Lesnie, premio Oscar per il primo capitolo de Il Signore degli Anelli, e poi ancora al servizio di Peter Jackson per il suo King Kong, e l’attore Andy Serkis, che già aveva prestato la sua abilità espressiva a Gollum/Smeagol e proprio a King Kong, qui alle prese con le movenze e gli stati d’animo del capostipite della nuova civiltà delle scimmie. Gli attori umani (James Franco, John Lithgow, Freida Pinto, Brian Cox) fanno tutti un buon lavoro al servizio della storia, in ruoli che per necessità devono cedere spazio alla storia di Cesare e dei suoi compagni. Risaltano per contrapposizione i caratteri negativi (il custode aguzzino interpretato da Tom Felton, l’avido industriale di David Oyelowo).

sceneggiatori Rick Jaffa e Amanda Silver con all’attivo Relic – L’evoluzione del terrore, titolo tutt’altro che memorabile nella cinematografia di Peter Hyams. Ma a quanto pare il loro era un conto in sospeso con gli ambienti di detenzione e l’evoluzione, e l’unione delle forze ha saldato il conto in questo film. Il film si avvale però di almeno due contributi d’eccellenza: il direttore della fotografia Andrew Lesnie, premio Oscar per il primo capitolo de Il Signore degli Anelli, e poi ancora al servizio di Peter Jackson per il suo King Kong, e l’attore Andy Serkis, che già aveva prestato la sua abilità espressiva a Gollum/Smeagol e proprio a King Kong, qui alle prese con le movenze e gli stati d’animo del capostipite della nuova civiltà delle scimmie. Gli attori umani (James Franco, John Lithgow, Freida Pinto, Brian Cox) fanno tutti un buon lavoro al servizio della storia, in ruoli che per necessità devono cedere spazio alla storia di Cesare e dei suoi compagni. Risaltano per contrapposizione i caratteri negativi (il custode aguzzino interpretato da Tom Felton, l’avido industriale di David Oyelowo).

Ma a uscire maggiormente rafforzata è la visione di una dinamica evolutiva che, in un panorama culturale sempre più minacciato da manie oscurantiste e idiozie creazioniste, riesce a caricare di un secondo livello di lettura lo slogan che ha accompagnato il lancio del film nelle sale: L’evoluzione diverrà rivoluzione.

Davanti alle immagini genuinamente apocalittiche di San Francisco messa a ferro e fuoco dalla guerriglia delle scimmie, viene naturale domandarsi come sia possibile per uno scimpanzé concepire una ribellione tanto credibile da suscitare la partecipazione del pubblico (come hanno dimostrato gli esiti del botteghino). Probabile che una civiltà soggiogata dalle regole delle banche, dallo strapotere delle multinazionali e dall’arroganza dei governanti, minata internamente da tutte quelle prove quotidiane di stupidità a cui non sembriamo proprio disposti a rinunciare, abbia bisogno ancora della funzione catartica di opere come questa.

Ma viene da esprimere comunque un piccolo desiderio, di fronte al messaggio ambientalista tanto radicale e tranciante veicolato da L’alba del pianeta delle scimmie: e cioè che lo vedano quanti più bambini possibile, disposti a lasciarsi sedurre dalla storia di Cesare e dei suoi simili in lotta per diritti che non sono solo i lori, e che anzi è facile estendere ai cugini umani e alla loro ormai prossima discendenza post-umana. E forse il vero segreto del successo di Cesare risiede proprio nella scelta del nemico: non degli esseri umani, ma dei simulacri, dei replicanti, dei burattini – automi privi di coscienza e ripuliti di ogni barlume di umanità, al cospetto dei quali è naturale unire le forze in un fronte comune. In questo senso, le immagini dell’apocalisse che porta al collasso della civiltà in seguito alla ribellione delle scimmie sono solo il preludio a una nuova società: come scopriremo in Apex Revolution – Il pianeta delle scimmie toccherà agli umani decidere se il destino della Terra sarà un’utopia, o una distopia ancora peggiore di quella in cui viviamo.

Archiviato in:Imaginarium Tagged: 007, 2001: Odissea nello Spazio, Alien, Andy Serkis, avventura, Battlestar Galactica, Blade Runner, cautionary tale, Christopher Nolan, Dark Knight, evoluzione, fantascienza, Il Pianeta delle Scimmie, King Kong, L’esercito delle 12 scimmie, Paul Haggis, Pierre Boulle, postumanesimo, Prometheus, reboot, Rise of the Planet of the Apes, rivoluzione, San Francisco, SF post apocalittica, Star Trek, The Dark Knight

July 15, 2014

Agalmia

Il sito agalmic.com non è più on-line. Ne approfitto per riproporvi le definizioni che accompagnano il pamphlet di Robert Levin di cui parlavamo nei giorni scorsi: The Marginalization of Scarcity.

agalmics (uh-GAL-miks), n. [Gr. "agalma", "a pleasing gift"]

The study and practice of the production and allocation of non-scarce goods.

agalmic actor, n.

An individual or organization engaged in agalmic activity.

agalmic software, n.

Computer software written and distributed as an agalmic activity.

agalmia, n.

The sum of the agalmic activity in a particular region or sphere. Analogous to an “economy” in economic theory.

Ovvero:

agalmìa o teoria agalmica, n. [Gr. "agalma", "un dono apprezzato"]

Studio e pratica della produzione e dell’allocazione di risorse in un contesto di post-scarsità.

attore agalmico, n.

Individuo o organizzazione coinvolta in una attività agalmica.

software agalmico, n.

Software scritto e distribuito come una attività agalmica.

agalmìa, n.

L’insieme delle attività agalmiche in una particolare regione o ambito. Corrisponde all’”economia” nella teoria economica.

Archiviato in:Agitprop Tagged: agalmia, economia della post-scarsità, Robert Levin

July 13, 2014

Cittadini dell’Infosfera #2: un nuovo paradigma

Servono trucchi nuovi, adatti ai tempi moderni. Strategie adeguate a modellare una società in continua ridefinizione, esposta alla spinta di un’economia accelerata dal progresso tecnologico. Come dicevamo in precedenza: un nuovo paradigma.

Il corollario al paradosso del Grande Disaccoppiamento, come ci ricorda Jaron Lanier, pioniere della realtà virtuale intervistato da Riccardo Staglianò per Il Venerdì di Repubblica, è che:

Il PIL complessivo cresce, il salario medio no. Carl Benedikt Frey e Michael Osborne, docenti a Oxford, hanno calcolato che il 47 per cento dei mestieri attuali negli Stati Uniti è a rischio estinzione per l’informatizzazione. Lo strappo è violento e rapido.

E allora: ha ancora senso trovare per quel 43% di giovani italiani disoccupati lavori che entro la fine del prossimo decennio (se non prima) potrebbero risultare obsoleti, immettendoli in un circolo vizioso di necessità cronica di “riqualificazione”? Oppure potrebbe essere più logico trovare soluzioni temporanee per i disoccupati prossimi all’età pensionabile, pianificando al contempo la creazione di nuovi lavori e di nuove professionalità?

«Più i costi delle macchine si abbassano» osserva Lanier «più le persone sembrano costose. Una volta stampare un giornale era caro, quindi pagare i giornalisti per riempirne le pagine sembrava una spesa naturale. Quando le notizie diventano gratuite il fatto che qualcuno voglia essere pagato comincia ad apparire irragionevole». Così arriva Narrative Science, un software assembla-articoli, e Forbes lo recluta per redigere le brevi finanziarie. Oppure Warren (omaggio al miliardario Buffett), un programma che comincia a prendere il posto degli analisti di Borsa meno esperti. E poi TurboTax, che toglie il pane di bocca ai commercialisti che ci fanno il 740. Oppure quei programmi che riassumono per gli avvocati migliaia di pagine di documenti. E ancora, e ancora. Entro il 2025, stima McKinsey pensando all’America, gli aumenti di produttività informatica nelle aree dei «lavori della conoscenza» potrebbero rendere superfluo il 40 per cento dei posti attuali.

Se il 40% dei posti di lavoro attuali è a rischio, cosa fare di quei circa 700.000 giovani tra i 15 e i 24 anni attualmente senza lavoro? Un piano di supporto potrebbe aiutare a tamponare una situazione disastrosa. Una delle misure di contrasto alla Grande Depressione adottate da Franklin D. Roosvelt nell’ambito del New Deal consistette nell’istituzione dei Civilian Conservation Corps: un programma per l’impiego temporaneo di giovani disoccupati tra i 18 e i 25 anni, che al suo apice raggiunse le 300.000 unità di forza lavoro impegnata nella conservazione e nello sviluppo delle risorse naturali in zone rurali, e nel complesso tra il 1933 e il 1942 occupò 3 milioni di ragazzi. Non potremmo guardare anche noi ai nostri giovani disoccupati come una risorsa, invece che come una zavorra?

Ora, le condizioni in cui versa il territorio italiano sono abbastanza evidenti a tutti. Abbandono, incuria e abusivismo sono le cause all’origine di una debolezza strutturale messa a nudo dalle inondazioni, dalle frane e dai crolli che coinvolgono periodicamente il nostro Paese: da nord a sud, non c’è territorio che non sia toccato da fenomeni di dissesto idro-geologico. Per non parlare di quei miliardi di metri cubi di edifici pubblici o privati mai completati, o di quelle migliaia di edifici proliferati durante le ondate di speculazione edilizia che ormai intaccano e corrompono l’integrità estetica di quello che un tempo era il Paese Più Bello del Mondo. Le Comunità Montane sono state sempre più impoverite negli ultimi anni e nei comuni montanari gli effetti non tardano a vedersi. Strade e ferrovie versano in uno stato di incuria che prelude alla dismissione: e senza le strade e senza le ferrovie, viene meno l’asse portante della logistica al servizio dei flussi turistici. La messa in sicurezza del territorio e la riqualificazione del patrimonio urbanistico, delle strade e delle ferrovie, potrebbero essere il fronte su cui coinvolgere quell’enorme riserva lavorativa di cui disponiamo. Si fa un gran parlare di prevenzione, forse questo può essere il momento per dimostrare che non sono più solo vuote parole.

Inoltre un piano parallelo potrebbe essere messo in atto per la preservazione del nostro patrimonio artistico ed archeologico. Ed entrambi i rami sarebbero positivi anche in termini di “responsabilizzazione civile”: ai giovani andrebbe insegnato – o re-insegnato – l’interesse per la cultura, di cui per fortuna restano in giro più tracce di quante governi inutili o amministrazioni incompetenti siano riusciti a cancellare. Con i fondi messi a disposizione dall’Unione Europea sono stati e continuano a essere organizzati corsi formativi per il rilascio di diplomi insignificanti: dirottiamo tutte queste risorse su un serio piano formativo per la tutela dei beni culturali. E ancora parallelamente cominciamo a istituire dei piani di orientamento allo studio davvero utili, controllando l’accesso ai diversi corsi universitari in base alla ricettività potenziale stimata per ciascun settore professionale.

Nel 2012, secondo il XV Rapporto Alma aurea sul Profilo dei Laureati Italiani, abbiamo avuto 227.000 laureati, ma tra il 2003 e il 2011 si è registrato un calo delle immatricolazioni del 17% e tra i 25 e i 34 anni i laureati rappresentano appena il 21% della popolazione (contro il 42% dei coetanei statunitensi). Il XVI Rapporto di AlmaLaurea sulla Condizione Occupazionale dei Laureati mette in evidenza come la quota di disoccupati, tra i laureati inclusi nella fascia 25-34 anni, tra il 2007 e il 2013 sia cresciuta dal 10 al 16%; tra i diplomati nella fascia 18-29 anni si è avuto un incremento dal 13 al 28%; tra i 15-24enni in possesso di una licenza media l’aumento è stato dal 22 al 45%. Evidentemente, i laureati subiscono la crisi meno dei loro coetanei con titoli di studio inferiori. Altrettanto evidentemente, il sistema scolastico italiano potrebbe fare di meglio, sia in fase di orientamento universitario che di inserimento lavorativo.

In questi anni, nonostante la crisi, abbiamo visto il paesaggio fisico-mediatico mutare radicalmente. Ormai buona parte delle nostre vite, dall’informazione alle relazioni sociali, dallo studio al lavoro, si svolge in uno spazio condiviso ma non materiale. E il cyberspazio di William Gibson si fonde con i mass media classici in quello che Luciano Floridi, tra i maggiori esperti di filosofia dell’informazione, ha definito Infosfera: la globalità dello spazio delle informazioni, che ormai comprende il mondo fisico e la stessa biosfera, e gli esseri viventi che lo costituiscono ne sono a loro volta parte integrante in quanto organismi informazionali (inforgs). Floridi parla di ambientalismo sintetico, inclusivo degli artefatti e degli spazi in continua generazione, suggerendo che dovremmo trattare tutta l’Infosfera in modo ecologico, prevenendo la distruzione o l’impoverimento gratuiti della realtà-infosfera.

Torniamo al duo Staglianò/Lanier:

«Per far emergere una nuova classe media bisogna rompere con l’idea insensata dell’informazione gratis. E creare un sistema di micropagamenti. Non solo per retribuire le merci che ora si scaricano free, ma anche chiunque lasci una traccia misurabile in rete. Di cui resterà proprietario». Un like su Facebook, un tweet ampiamente rilanciato, una ricetta condivisa online, ma anche la risposta a chi chiede come si ripara un mobiletto o il consiglio di un’infermiera su come cambiare la padella a un malato. Se diventano conoscenza hanno un valore, dunque devono avere un prezzo. [...] Sì, ma in pratica? «Si dovrebbe modificare l’architettura del web, recuperando l’idea originaria di Ted Nelson. Nei primi anni 60 l’inventore dell’ipertesto immaginò una rete con link bi-direzionali, in cui chi ci cliccava poteva sempre risalire al punto di partenza». Chiunque riutilizzasse qualcosa prodotto da voi così dovrebbe citarvi. Riconoscendovi una parte dei suoi guadagni. In teoria non fa una piega, in pratica non sarà una passeggiata di salute.

Lanier conosce benissimo i limiti di applicabilità della sua idea: «Stiamo ragionando su astrazioni. Credo che fondamentale sia rompere l’incantesimo in cui siamo stati intrappolati sino a oggi. Fatto quel passo, la soluzione si troverà». All’Università di Pavia l’economista Andrea Fumagalli parla di reddito minimo che retribuisca le varie attività cognitive-relazionali. Resta il problema che, se anche remunerassimo chi lascia tracce digitali, non compenseremo tutti quelli che hanno perso un lavoro a causa dell’informatizzazione. Il Nostro: «I mestieri del mondo fisico non spariranno. Assistenti per gli anziani, massaggiatori, lavoratori di prossimità: le nicchie si moltiplicheranno. Più avanzati sono i nostri gadget elettronici, più costosi diventeranno i prodotti artigianali. La virtualità trasforma la fisicità in qualcosa di molto prezioso». Numeri più piccoli, però salari più alti per chi intercetta i nuovi bisogni.

Tutto ciò che diventa conoscenza ha un valore. E questo valore deve essere riconosciuto a chi è stato in grado di generarlo e diffonderlo come ricchezza. Tanto più che i progressi nella tecnologia potrebbero presto rendere obsoleto in concetto stesso di scarsità: nanotecnologie e biotecnologie daranno alla curva un impulso che al momento possiamo solo immaginare.

D’altro canto, è un principio che i lettori di fantascienza hanno già visto implementato in diversi contesti. Due titoli per tutti: L’Era del Flagello di Walter Jon Williams (The Green Leopard Plague, premio Nebula 2004) e Accelerando di Charles Stross (2005), rappresentano entrambi la prospettiva di una società agalmica, basata su un’economia della post-scarsità. A questo proposito riprendo quanto scrivevo all’epoca: di notevole interesse risulta la sintesi concettuale lasciataci da Robert Levin (alias lilo), pioniere del software libero e open source, purtroppo prematuramente scomparso nel 2006 a causa di un incidente d’auto: in The Marginalization of Scarcity, Levin definisce bene una società agalmica come un sistema a) cooperativo e non competitivo, b) antitetico alla nostra economia della scarsità, c) basato su abbondanza delle risorse e su equa allocazione delle stesse, d) a somma positiva (ogni guadagno non implica una perdita, ma il guadagno individuale spesso si accompagna a un profitto collettivo), e) decentralizzato e non autoritario. In un sistema agalmico il profitto non viene quantificato in un valore monetario, ma viene invece misurato attraverso parametri quali la conoscenza, la soddisfazione personale e un beneficio economico spesso indiretto. Ma il suggerimento di Lanier di implementare un sistema di micropagamenti potrebbe rappresentare una valida alternativa in continuità con il sistema attuale di valori economici. E pur con le sue luci e le sue ombre (di cui ha scritto proprio Stross, ripreso dal premio Nobel Paul Krugman), il sistema Bitcoin sembra contenere in nuce proprio questa possibilità, pur essendo poi piegato a scopi e usi completamente diversi (e largamente esecrabili).

Mi rendo conto che stiamo gradualmente scivolando nel campo dell’utopia. Ma pensando ai cambiamenti in corso, questo della reinvenzione dei mestieri e delle professionalità è solo una delle molteplici questioni che dovremo affrontare. A un livello più ideale, la progressiva emersione di sistemi artificiali via via più smart e intelligenti e i nuovi rapporti che nasceranno dall’interfaccia tra l’uomo e le macchine (HMI) nel settore della cognitive augmentation imporranno una piena ridefinizione del campo dei diritti. Ed è un’indagine a cui Stefano Rodotà ha dedicato la sua ultima fatica: Il diritto di avere diritti (Editori Laterza). Con Salvatore Proietti, a cui devo diversi spunti affrontati in questi due articoli, abbiamo approfondito il tema in un articolo di prossima pubblicazione su Robot. Ma di sicuro non è un discorso che si esaurirà presto.

(fine)

Archiviato in:Agitprop Tagged: Accelerando, agalmia, ambientalismo sintetico, biotecnologia, Bitcoin, Charles Stross, Civilian Conservation Corps, cognitive augmentation, crisi economica del 2008-2014, cyberspazio, diritti, disoccupazione, economia della post-scarsità, etica, filosofia dell'informazione, Grande Depressione, Great Decoupling, HMI, inforgs, informazione, Infosfera, intelligenza artificiale, Italia, L'Era del Flagello, Luciano Floridi, nanotecnologia, New Deal, paradigm shift, patrimonio culturale, Paul Krugman, Robert Levin, Salvatore Proietti, Stefano Rodotà, tecnologia, territorio, Unione Europea, università, Walter Jon Williams, William Gibson

Cittadini dell’Infosfera #1: la crisi come opportunità

Con l’inizio della crisi in cui ancora ci dimeniamo per non annegare, il 2008 ha segnato uno spartiacque nella vita di ognuno di noi. Nel 2009, per la prima volta dal dopoguerra il PIL mondiale è caduto e per la prima volta dal 1982 il volume degli scambi commerciali si è contratto. Ciascuno nell’ambito del proprio vissuto, possiamo tutti riconoscere uno scarto del mondo in cui viviamo rispetto a quello precedente. Il potere di acquisto è crollato e la disoccupazione ha sfondato tetti che avrebbero potuto essere alti la metà per risultare già preoccupanti.

In Italia l’immobilismo politico dei nostri rappresentanti eletti (ma anche del nostro governo designato) non lascia presagire niente di buono per il prossimo futuro. Malgrado i ripetuti inviti all’ottimismo, gli annunci del governo vanno costantemente disattesi. Per di più, mi sembra che negli ultimi tempi, grosso modo proprio dall’insediamento di Matteo Renzi, ci sia stata una generale disattenzione da parte degli organi di informazione su tre problemi che difficilmente riusciranno a essere risolti con le politiche di procrastinazione in corso:

La disoccupazione giovanile, che ha raggiunto a marzo quota 42,7%, contro una media europea di 23,7%, e ad aprile è salita al 43,2%, mentre nel resto d’Europa si attestava al 23,5% (con la Germania al 7,9% e l’Austria al 9,5%). Ormai non è più che stiamo bruciando una generazione: abbiamo già bruciato una generazione, che porterà le cicatrici addosso nei prossimi decenni, e con cui tutti dovremo fare i conti.

Il divario tra esportazioni e domanda interna ha concesso in questi anni un po’ di ossigeno all’economia italiana. A fronte di un mercato interno generalmente depresso e di importazioni in calo del 10% nel solo biennio 2012-2013, le esportazioni hanno continuato a crescere fino ad agosto 2012 per poi attestarsi su livelli compressi tra i 32 e i 33 miliardi di euro di valore mensile. Significativo il dato del settore dell’automazione, che malgrado la forza dell’euro ha fatto registrare una crescita costante, dimostrando come il made in Italy non sia circoscritto all’alimentazione e all’abbigliamento, ma abbia anche qualcosa da offrire al campo della tecnologia. D’altro canto, il mercato interno non dà segni di ripresa, e in assenza di investimenti difficilmente riuscirà a risollevarsi. E sugli investimenti grava anche la forte incertezza legata a provvedimenti governativi quanto meno discutibili. [Solo sei mesi fa il premier in carica Enrico Letta poteva tornarsene raggiante dal Kuwait dopo aver strappato al fondo sovrano una promessa di investimenti nella Cdp per 500 milioni di euro (a fronte dei 1.600 miliardi di spesa potenziale che il paese del Golfo effettuerà nell'arco di quest'anno: detto in altre parole, l'Italia si era aggiudicata 31 centesimi per ogni 1.000 euro che il fondo avrebbe investito all'estero, e il nostro primo ministro festeggiava...) attirandosi gli improperi di Confindustria e Unimpresa e suscitando lo scherno di Repubblica . Stampa e associazioni delle imprese si sono rivelate tuttavia molto più benevole verso il suo erede, quando Renzi ha fatto passare il cosiddetto "decreto spalma-incentivi", pubblicato in Gazzetta il 24-6-2014, destando l'allarme degli investitori stranieri e il sollevamento dell'intero comparto delle rinnovabili (che con l'indotto conta almeno 100.000 posti di lavoro) e finendo poi incagliato (notizia degli ultimi giorni) in Commissione Bilancio al Senato.] Come se non bastasse, l’Italia si ritrova a fare i conti ogni anno con la tara endemica della corruzione (10 miliardi di euro l’impatto sul PIL, secondo le stime più ottimistiche), della criminalità organizzata (arrivata a gestire un volume d’affari di oltre 100 miliardi di euro all’anno, con un impatto del 7% sul PIL) e dell’evasione fiscale (180 miliardi di euro, secondo uno studio commissionato lo scorso anno dal gruppo S&D del Parlamento Europeo). Senza contare le inefficienze di sistema, gli sprechi, etc., che oltre a un impatto reale sul prodotto interno contribuiscono a rendere meno agevole la vita delle persone, proprio nell’erogazione di quei servizi per cui annualmente offriamo in tasse il nostro contributo all’amministrazione dello Stato.

Il crollo del Mezzogiorno prelude al baratro in cui sta scivolando l’Italia. Può essere comodo fornire i dati aggregati a livello di Paese, specie quando aiuta a mascherare le sue debolezze interne. Ma ancora una volta la semplificazione nasconde una realtà impietosa. Il rapporto della Banca d’Italia sulle Economie Regionali nel 2013 ci offre una fotografia della situazione e il quadro che ne emerge è atroce. Dal 2007 al 2013 il PIL è sceso del 7,1% in Italia e di ben il 13,5% nel Mezzogiorno. Dall’inizio della crisi, inoltre, le regioni meridionali sono le uniche ad aver registrato sempre il segno negativo nell’andamento del PIL: nemmeno l’illusione di una ripresa effimera registrata nel resto del Paese tra il 2010 e il 2011 ha alleviato le pene del Sud, che nel biennio 2012-2013 ha toccato il massimo della flessione con un netto e inappellabile -4%. Dal 2007 il Sud ha bruciato 43,7 miliardi di euro di PIL e 600.000 posti di lavoro. La metà dei posti di lavoro persi in Italia in questi sei anni è andata persa a Sud.

Insomma, non è che non se ne parli, ma nel migliore dei casi si tratta di notizie frammentarie, con dati forniti in quadri ipotetici di ripresa le cui fondamenta finiscono poi sempre per rivelarsi intrinsecamente fragili. Il governo Renzi gode, se non proprio di un endorsement, almeno di un credito fiduciario da parte dei principali organi d’informazione italiani (per non dire tutti), che consente di fornire cifre solo in una prospettiva comunemente accettabile. Come sia stato possibile imporre questo armistizio resta al momento dominio di speculazioni e sospetti, e forse non arriveremo mai a scoprirlo, ma non è di questo che voglio parlare.

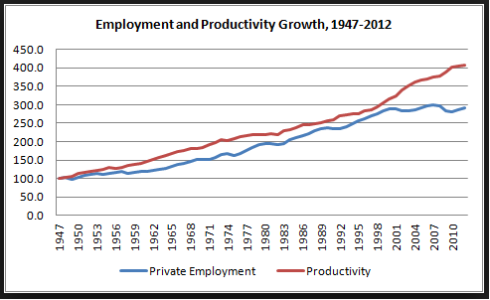

I problemi vanno affrontati alla radice. Vi invito quindi a fare un passo indietro con me e tornare a inquadrare la situazione globale, su un intervallo storico più ampio. Il grafico qui in basso mostra l’andamento degli indicatori di produttività (in rosso) e occupazione (in blu) sul periodo 1947-2010. Le due curve procedono appaiate fino alla fine del secolo scorso. Da qualche parte intorno all’anno 2000 accade invece quello che Erik Brynjolfsson, docente alla Sloan School of Management del MIT, e il suo assistente Andrew McAfee hanno definito “the Great Decoupling“, vale a dire: il Grande Disaccoppiamento.

Il Grande Disaccoppiamento non invertirà la marcia, per il semplice motivo che i progressi nelle tecnologie dell’informazione non sembrano destinati a fermarsi. Sembra anzi che stiano accelerando. E potrebbe essere questa la buona notizia per la società. Il progresso tecnologico riduce i costi, migliora la qualità e ci proietta in un mondo in cui l’abbondanza diventa la norma.

Ma non esiste una legge economica che assicuri dal progresso benefici equamente distribuiti per tutti. Mentre la tecnologia scatta in avanti, potrebbe lasciarsi indietro molti lavoratori. Sulla breve distanza possiamo migliorare le loro prospettive principalmente investendo sulle infrastrutture, riformando la scuola ad ogni livello e incoraggiando gli imprenditori a inventare nuovi prodotti, servizi e industrie per creare nuove professioni.

Ma mentre facciamo questo, dobbiamo comunque iniziare a prepararci per una economia alimentata dalla tecnologia ancora più produttiva, che potrebbe non richiedere un grande apporto di lavoro umano. Progettare una società in salute compatibile con questa economia sarà la grande sfida, e la grande opportunità, della prossima generazione.

Dobbiamo riconoscere che la vecchia tendenza degli indicatori strettamente accoppiati è giunta a termine, e cominciare a pensare su come vorremmo che fosse la nuova tendenza.

Fino ad oggi abbiamo vissuto in una società basata sulla scarsità di risorse, ci ricordano Brynjolfsson e McAfee. È stato questo principio ad aver modellato l’economia su cui si regge il mondo in cui viviamo. Ma questo mondo potrebbe essere ormai giunto al crepuscolo. È impensabile continuare a ragionare secondo i vecchi schemi e modelli. La società sta cambiando inesorabilmente sotto la spinta delle forze della tecnologia, e le stesse forze stanno rimodellando il mondo della produzione. Per uscire dalla crisi potrebbe essere necessario cominciare a pensare secondo nuovi schemi di pensiero. O se non altro potrebbe risultare utile.

Un cambiamento di paradigma.

(fine prima parte – continua)

Archiviato in:Agitprop Tagged: agalmia, Andrew McAfee, Bassitalia, crisi economica del 2008-2014, diritti, disoccupazione, economia della post-scarsità, Erik Brynjolfsson, Great Decoupling, Infosfera, Italia, paradigm shift, produttività, progresso, sviluppo, tecnologia

July 12, 2014

Corpi recensiti (2)

Riprendiamo da dove ci eravamo lasciati. Vi segnalo due recensioni e qualche commento sparso raccolti da fonti abbastanza eterogenee.

La prima recensione è di Nicola Parisi, apparsa in anteprima sulla blogzine Il futuro è tornato e quindi rilanciata sul blog dell’autore, Welcome to Nocturnia. Un estratto:

De Matteo nel nostro paese è conosciuto (anche ) per essere uno dei fondatori del movimento connettivista che ha ripreso e tentato di ampliare le tematiche del cyberpunk ed indubbiamente in Corpi Spenti sono presenti molti elementi cari al connettivismo, a partire dal Kipple, l’onnipresente nuvola entropica in grado di rigenerarsi in continuazione, però questi elementi spesso rimangono da sfondo oppure si limitano a fingere da scenario per una storia techno-thriller (genere che mi piace, ma non è certo il mio preferito ), in cui una volta tanto però l’elemento fantascientifico non risulta secondario rispetto alla componente noir ma anzi si assiste ad un felice connubio, ad una buona ibridizzazione.

Insomma, tanti paroloni per dire che Corpi Spenti è un romanzo piacevole e che si legge volentieri.

L’autore si concentra principalmente sulla gestione dei personaggi, ritroviamo quindi i necromanti, gli agenti della Polizia Psicografica in grado di estrarre la memoria dai morti, ritroviamo anche il loro uomo di punta Vincenzo Briganti, sempre più stanco e ferito dalla vita ma non per questo disposto ad arrendersi né come uomo né come poliziotto, ritroviamo anche la Napoli futura, drammaticamente e meravigliosamente simile a quella attuale, che si dimostra ambientazione ideale per questo tipo di storie.

Ecco, i personaggi: De Matteo dimostra di amarli i suoi personaggi, di essersene affezionato, li accompagna quasi per mano, laddove altri scrittori si dimostrerebbero sempre estremamente sadici nei confronti delle proprie creazioni, Giovanni De Matteo si rivela empatico con i suoi e non descrive mere macchietta ma dà caratterizzazione ad ogni personaggio, creando figure complesse e tridimensionali.

Un parere, questo sui personaggi, che mi rende particolarmente felice, confortandomi sul risultato dei miei sforzi volti a conferire tridimensionalità ed efficacia a ciascuno di loro.

La seconda recensione è del mio socio Sandro Battisti, che sulle pagine di Hyperhouse ha dato ampia eco all’uscita del romanzo. Ma non è l’unico motivo che ho per ringraziarlo. Infatti Zoon scrive:

La ricchezza autoriale di Giovanni De Matteo si evince già da questo sfondo sociale su cui s’innesta il romanzo vero e proprio, un turbine di eventi trascendentali e postumani assolutamente iperreali, tanto da dare una resa nitida, come se si stesse parlando della cronaca attuale. Uno dei tanti pregi di Corpi spenti e della prosa di Giovanni è proprio questo: la credibilità assoluta della storia che racconta, anche quando narra di iperboli postumane, o ci s’immerge in navigazioni psichiche nei morti o in chi giace in coma. Protagonista è la Polizia Psicografica, che ha a capo la figura preminente di Vincenzo Briganti, il poliziotto già principale attore di Sezione PiQuadro insieme alla sua squadra, conosciuti nel giro come necromanti, ovvero postumani che grazie alla tecnologia riescono a navigare tra le ultime immagini e sensazioni di chi è morto recentemente. [...]

Non mancano i momenti di vertigine da spazio profondo, in questo romanzo, armonizzati perfettamente con lo scenario che ha il suo kernel nella Napoli dei prossimi cinquant’anni, in cui lo sfruttamento dello spazio prossimo alla Terra si è già sviluppato, è diventato routine: è una delle linee guida maggiori del romanzo, e De Matteo coinvolge ed è credibile anche qui, ma ciò non sorprende perché il territorio di elezione dell’autore è prettamente SF, e seguire i suoi ragionamenti e suggestioni è uno splendido entrare nelle spire del Connettivismo, di cui è l’attuale maggiore esponente.

E con queste parole mi ripaga dell’impegno di dipingere uno scenario postumano accurato e credibile.

Sul blog di Urania diversi lettori hanno lasciato le loro impressioni sul libro. Ne scelgo due per tutti:

Su aNobii, per quanto la scheda del libro non sia ancora accessibile dal motore di ricerca interno, i feedback mostrano una certa predominanza di pareri positivi. Su Amazon, dove l’e-book resterà in vendita dopo l’avvenuto ritiro dei volumi dalle edicole, l’unico commento finora pervenuto è di Miles Vorkosigan, che assegna al libro 4 stelle su 5 e ne apprezza il world-building.

Direi che questa veloce panoramica serve a rendere abbastanza efficacemente la pluralità di aspetti con cui Corpi spenti ha saputo convincere lettori diversi. Se volete un mio parere, difficilmente avrei potuto essere più soddisfatto del risultato. Quindi ne approfitto ancora una volta per ringraziare tutti quelli che finora hanno voluto farmi avere le loro impressioni, in pubblico o in privato. E chi ancora volesse farlo sa dove trovarmi.

Archiviato in:ROSTA Tagged: connettivismo, Corpi spenti, cyberpunk, fantascienza, noir, personaggi, postumanesimo, techno-thriller, world-building

June 21, 2014

Corpi recensiti

Nuova rassegna dedicata a Corpi spenti e a ciò che si dice in giro sul romanzo.

Ancora una volta grazie a Thriller Magazine, che dedica nuove attenzioni al romanzo con un intervento mirato del compagno Fazarov, alias Fernando Fazzari, dal titolo Corpi spenti, l’equilibrio dell’inquietudine. Non una recensione vera e propria, in quanto oltre che sodale di penna da lungo tempo Fernando è stato anche uno dei motori primi dietro la nascita di questo libro. L’idea di base è nata proprio nel corso di una chiacchierata con lui. Nel tempo poi Fernando non ha mai mancato di somministrarmi input utili, anche attraverso il semplice confronto sulla scrittura nei progetti a cui abbiamo collaborato e che continuiamo a sviluppare insieme. Inoltre è uno dei miei beta reader e come tale è stato direttamente coinvolto nella prima fase di revisione del romanzo. Però trovo estremamente utile la sua testimonianza, soprattutto sul metodo. E a proposito dell’interazione tra fantascienza e romanzo nero, il compagno Fazarov scrive:

Ma come fanno i due generi a mischiarsi con efficacia? Esiste un rischio: che i due generi sorgente, se non correttamente dosati, si rubino spazio rallentando la narrazione, che poi era quello che accadeva in alcuni passaggi di Sezione π² — il romanzo precedente con protagonista Vincenzo Briganti — mostrando il fianco alternativamente ai detrattori di un genere o dell’altro. Ma se in quell’occasione Giovanni se l’è cavata con la forza dell’ambientazione e dello sviluppo dell’idea di base — una Napoli futura dove si muovono agenti capaci di indagare i ricordi dei morti — con questa prova ha raggiunto un equilibrio efficace tra i generi.

La chiave di volta è stata l’inquietudine, vero punto di contatto tra mondi narrativi che l’editoria e il senso comune vorrebbe vincenti in coppia a prescindere. L’anima nera di Corpi spenti è nell’entropia emotiva che divora i personaggi, nelle atmosfere che fanno del sogno mediterraneo di Jean-Claude Izzo un incubo, nella paranoia che si lega chimicamente all’aria e brucia le sinapsi dell’immenso organo neurale che si compone di individui, ambiente e Stato.

Per leggere l’intervento nella sua interezza, vi rimando alla sua rubrica: Sotto la superficie.

La prima recensione di Corpi spenti, invece, non è propriamente una recensione. Si tratta infatti di una recensione dell’anteprima del libro scaricata da Google Play ed è apparsa sul Bloggo di Herr Joe & Ma’am Freida. Il post va letto alla luce di quella che è la filosofia del blog, che possiamo riassumere come un tentativo di rispondere alla domanda: “compreremmo i libri di cui leggiamo l’anteprima?”. Potete leggere l’esito al link qui sopra, quello che posso dire in questa sede è che Madame Freida ha confezionato un commento molto circostanziato ed estremamente ben documentato, sviluppando un’analisi precisa, arguta e per certi versi sorprendente del breve estratto presentato in anteprima. Qui di seguito un assaggio:

[...] la narrazione è tale per cui, accanto a una descrizione chiara e semplice dell’ambiente, ricca di particolari ma non barocca, quello che emerge davvero è la personalità di Guzza ed il suo modo di porsi nei confronti del proprio lavoro. Inoltre, l’autore si trattiene dall’esplorare il personaggio con il solito metodo del fingo di parlare con me stesso ma in realtà ti racconto cosa penso de la Vita, l’Universo e tutto quanto – insomma, chiunque ha opinioni su qualunque cosa e potrebbe dire la propria su ogni elemento si ritrovi nel proprio campo visivo, e spesso scrivendo si tende a confondere questo flusso di informazioni inutili con il character development. Non è appunto il caso di De Matteo, tranne in alcuni passaggi che però, per un motivo o per l’altro, non risultano poi troppo molesti o viceversa sono sufficientemente insoliti da risultare interessanti.

Interessanti come l’inizio del secondo capitolo, che si apre su una scena di vita domestica del tenente Vincenzo Briganti (il protagonista del romanzo precedente); si tratta di un cambio di scena e di prosa così repentino da catturare l’attenzione del lettore proprio come si trattasse di un secondo incipit. Trovo che questo tipo di intrecci siano particolarmente interessanti, ma difficili da realizzare con successo: il rischio principale è di proporre al lettore una situazione troppo differente rispetto a quella del primo capitolo e scoraggiarlo dal proseguire in quanto gli si prospetta la fatica di tenere a mente due trame differenti e parallele. Insomma, per chi legge in condizioni non ottimali, come per esempio sui mezzi, o ha una memoria da pesce rosso, come per esempio la vostra affezionatissima Madame, potrebbe trattarsi di un motivo sufficiente ad abbandonare un libro su cui si era incerti in partenza.

Al contrario, De Matteo propone un personaggio che si muove nello stesso ambiente “poliziesco” (mi si passi il termine improprio) del capitolo precedente e attacca con un dialogo leggero ma non noioso, realizzando insomma delle condizioni ideali per proseguire la lettura.

Tecnicamente, la prima recensione del romanzo è invece apparsa sul blog di Massimo Luciani. Anche questo commento ha saputo cogliere, almeno secondo il mio punto di vista fortemente condizionato, alcuni aspetti fondamentali del romanzo, e nel complesso mi ha fatto molto piacere. Ne riproduco un passaggio:

In questa situazione si sviluppa una vicenda davvero complessa, forse perfino troppo per un romanzo di quella lunghezza. Tra elementi polizieschi, tecnologici, sociali e politici onestamente penso che ci vorrebbe un romanzo lungo il doppio per sviluppare pienamente tutto ciò ma “Urania” ha limiti precisi.

È anche vero che il ritmo della storia tende già così a essere piuttosto lento perché non è un poliziesco pieno di sparatorie e inseguimenti. L’azione è piuttosto limitata ad alcuni momenti adrenalinici mentre per il resto c’è un’indagine basata su esami scientifici e su colloqui con varie persone. Ciò che c’è attorno all’indagine vera e propria è ancor meno basato sull’azione e più su descrizioni e dialoghi.

Nella parte finale del romanzo, Giovanni De Matteo ci offre perfino una brevissima digressione su eventi molto più ampi che però rimane fine a se stessa. Essa meriterebbe una sua storia a parte, come anche tanti altri eventi citati in “Corpi spenti”. Negli anni scorsi, De Matteo ha già pubblicato anche una miniserie a fumetti ambientata nel 2057, magari in futuro scriverà altre storie di quest’universo narrativo.

Prima di concludere, un bonus. Come alcuni già sanno, in seguito alle vicende che hanno coinvolto l’editore Terminal Shock è stato ritirato da tutti gli store di vendita on-line. Un vero peccato, considerando anche le numerose soddisfazioni che il libro mi stava dando. Prima che venisse rimosso dalla distribuzione il titolo aveva venduto oltre 200 copie in meno di 12 mesi di distribuzione, che per un e-book di un editore emergente, supportato in sostanza solo da una promozione limitata a un circuito ben circoscritto, è davvero un numero degno di rispetto. Escludendo Urania, potrei dire che Terminal Shock è stato il mio lavoro di maggior successo, e purtroppo al momento è irreperibile. Sicuramente riusciremo prima o poi a rimetterlo in circolazione, intanto qualcuno lo ha letto e ha voluto farci sapere come gli è sembrato: le recensioni sono su Mangialibri (a cura di Fabio F. Centamore) e Unknown to Millions (Andrea Viscusi). Alla prossima!

Archiviato in:ROSTA Tagged: connettivismo, Corpi spenti, crime fiction, fantascienza, future noir, hard-boiled, inquietudine, noir, Terminal Shock, Urania

June 19, 2014

Nuove strade per l’orrore

L’ultimo Godzilla ha innescato nella mia testa una catena di associazioni, riportando a galla delle riflessioni che facevo un po’ di tempo fa. Il film si fa apprezzare, soprattutto nella seconda parte con l’accelerazione impressa dallo scontro tra i super-protagonisti della pellicola: il nostro caro vecchio lucertolone atomico eponimo, tornato alle fattezze vintage del kaijū di Ishiro Honda dopo la sterzata giurassica del monster design di Roland Emmerich, e la coppia di M.U.T.O. che ha scelto la Baia di San Francisco per nidificare e proliferare. Catastrofi a tutto spiano, scontri epici e un paio di situazioni davvero perturbanti sono gestite con mano sicura dal giovane regista inglese Gareth Edwards. Pur nella sua continuità con la mitologia della Toho, ho l’impressione che il film sviluppi – con tutte le conseguenze e possibilità di un budget da 160 milioni di dollari – il discorso intrapreso nella sua opera d’esordio, il sorprendente Monsters (2010), costato 300 volte meno. Ed è questo il punto che mi interessa affrontare.

Ovvio che l’impegno produttivo che ha coinvolto Legendary Pictures e Warner Bros. si porti dietro un corredo di condizioni e vincoli a cui è impossibile sottrarsi. Eppure Godzilla tradisce un’autorialità proprio nel suo rapporto con i modelli: il lavoro precedente di Edwards, ma anche altri monster movie recenti come The Mist (2007) e Cloverfield (2008). Insieme, questi film sembrano farsi promotori, ciascuno con sfumature diverse e con le proprie peculiarità, di una riscoperta dell’essenza più antica dell’orrore. Il cinema ci ha abituati a una visione prevalentemente antropocentrica: l’orrore che irrompe nella vita dei protagonisti viene in qualche modo sempre calato in una dimensione umana, di cui acquisisce connotazioni e attributi. Senza allontanarci troppo, pensiamo anche a King Kong, che nelle sue molteplici interpretazioni (inclusa la rilettura di Peter Jackson del 2005) ha assunto via via caratteristiche più umane, narrativamente veicolate dall’impossibile storia d’amore con la preda di turno. Allo stesso approccio possiamo ricondurre lo stesso Pacific Rim di Guillermo Del Toro (2013), in cui addirittura l’umanità si dota di giganteschi robot dalle fattezze antropomorfe (gli Jaeger) per contrastare l’inesorabile minaccia dei kaijū fuoriusciti da un portale sul fondo del Pacifico.

È il kinghiano The Mist a segnare un primo punto di rottura. È vero, per la quasi totalità della pellicola abbiamo lo scontro tra la comunità assediata che degenera sempre più lungo la spirale della paranoia e della follia e le creature misteriose (aliene? sovrannaturali?) che hanno invaso il mondo. Ma nell’incontro con la Creatura che li spinge alla decisione estrema, che rende amarissimo un finale che non avrebbe potuto essere più nero, i protagonisti riconoscono un ordine superiore: nessuna connotazione religiosa, come la lettura salvifica già tentata dai sopravvissuti da cui si sono allontanati; solo l’ammissione della minutezza dell’uomo di fronte alle forze espresse da una natura a cui è stato puro delirio ambire di imporre le proprie leggi.

In Cloverfield accade qualcosa di simile e al contempo diverso. Innanzitutto lo stile di regia scelto da Matt Reeves e J.J. Abrams per raccontare la storia – una ripresa diretta in stile Blair Witch Project – amplifica i canali di immedesimazione dello spettatore nelle vicende che coinvolgono i personaggi, in lotta contro l’ignoto per sopravvivere in una New York trasformatasi nella periferia dell’inferno. Ma soprattutto ciò contro cui devono battersi non è il mostro che imperversa sulle strade sprofondate nelle spire di una notte senza termine, ma l’ecosistema che si accompagna al mostro marino. Nello scontro con i suoi parassiti si compie il ricollocamento dell’uomo nella catena alimentare: veniamo riassorbiti nella lotta spietata che muove una natura sempre più vendicativa. Come già accaduto tra le nebbie di Stephen King e Frank Darabont, la legge che siamo costretti a riscoprire è quella antica dell’homo homini lupus.

Ma forse è in Monsters che questa visione raggiunge il suo culmine. L’ecosistema alieno prosperato in Centro-America, e da qui irrotto oltre il confine a violare l’integrità del territorio americano, esprime l’apoteosi di questa metafora. L’uomo in balia di una natura incomprensibile, che si rivela letale mai in maniera intenzionale ma sempre per qualche errore di valutazione commesso dall’umanità stessa. L’uomo che è costretto a riscoprirsi straniero a casa sua, alieno sul suo stesso pianeta, in lotta ancora una volta contro l’estinzione. L’immagine più efficace resta quella del corteggiamento delle due gigantesche creature, del tutto incuranti degli umani nei paraggi. Un’immagine che risalta con violenza in contrapposizione all’unica reazione che gli umani e le loro istituzioni (nel caso in questione, le forze armate) sono in grado di opporre all’ignoto che sfugge alla loro comprensione. L’intuizione stilistica di Edwards di montare l’offensiva in apertura e in maniera speculare ma cronologicamente ribaltata la surreale bellezza del corteggiamento alieno nel finale, può essere letta come una scelta organica e funzionale a dipingere il nuovo ordine delle cose con cui ci tocca fare i conti.

Godzilla prosegue su questa strada, simile fin dalla locandina al Colosso di Francisco Goya. Gojira non è qui per noi. A svegliarlo dal suo sonno abissale sono state delle creature che appartengono al suo stesso ordine e ne minacciano il predominio sulla Terra, mettendo in discussione il suo ruolo di predatore alfa. Noi esseri umani, tutt’al più, siamo le vittime collaterali della caccia. Questo è quanto. E sì, qualora ve lo stiate chiedendo, quella che si staglia all’orizzonte, emergendo dalla linea dell’oceano in tempesta, è proprio l’ombra maestosa di H.P. Lovecraft contornato dal suo pantheon:

Penso che la cosa più misericordiosa al mondo sia l’incapacità della mente umana di mettere in relazione i suoi molti contenuti. Viviamo su una placida isola d’ignoranza in mezzo a neri mari d’infinito e non era previsto che ce ne spingessimo troppo lontano. Le scienze, che finora hanno proseguito ognuna per la sua strada, non ci hanno arrecato troppo danno: ma la ricomposizione del quadro d’insieme ci aprirà, un giorno, visioni così terrificanti della realtà e del posto che noi occupiamo in essa, che o impazziremo per la rivelazione o fuggiremo dalla luce mortale nella pace e nella sicurezza di una nuova età oscura.

Il richiamo di Cthulhu (1926)

Archiviato in:Imaginarium Tagged: Cloverfield, Francisco Goya, Frank Darabont, Gareth Edwards, Godzilla, Guillermo Del Toro, Il richiamo di Cthulhu, J.J. Abrams, kaijū, King Kong, Lovecraft, Matt Reeves, Monsters, orrore, orrore cosmico, Pacific Rim, perturbante, Peter Jackson, Stephen King, The Mist

June 15, 2014

Appunti di scrittura #2: Per chi scrivo quando scrivo?

Abbiamo visto nella prima parte di questo doppio articolo come si può intervenire lato sorgente per massimizzare la comunicatività di un testo. Andiamo ad esaminare ora cosa succede invece dal lato del destinatario, prendendo spunto per tentare quello che in gergo si chiama reverse engineering.

Partiamo quindi da quello che sembra funzionare. Scelgo un approccio possibilistico e tutt’altro che definitivo in quanto nessuno può vantare in quest’ambito di detenere la formula segreta del successo: in caso contrario non ci sarebbe bisogno di riflettere e interrogarsi, come stiamo facendo qui adesso, ma basterebbe piuttosto applicarla pedissequamente (e magari custodirla con gelosia per evitare che finisca nelle mani della concorrenza).

Le statistiche suggeriscono che il lettore è sempre più donna, geograficamente residente nel Nord Italia, con genitori che sono a loro volta entrambi dei lettori. E’ un primo profilo utile, ma quasi del tutto vanificato dalla lettura dei titoli più venduti nell’ultimo anno, che naturalmente si avvantaggiano dell’apporto significativo dei lettori occasionali (chi compra un solo libro all’anno è probabile che lo scelga tra i titoli più pubblicizzati o già più venduti, innescando un circolo vizioso). L’assenza della fantascienza e del fantastico, inoltre, non fornisce elementi di analisi utili per chi – come il sottoscritto – si cimenta soprattutto in questi generi. Né basta circoscrivere l’analisi ai testi di genere. Per due motivi:

Le classifiche di vendita sono purtroppo inquinate dall’esplosione del fenomeno del self-publishing propiziato dall’espansione del mercato digitale: mi riferisco per la precisione a quei romanzi che si presentano insulsi fin dalla presentazione, si confermano tali nell’anteprima dell’edizione elettronica, eppure stazionano ai piani alti delle classifiche, avvalorati da decine e decine di recensioni positive e da generici commenti di apprezzamento. Palta all’ennesima potenza, che è lì perché l’autore ha talmente tanto tempo a disposizione da moltiplicare all’infinito i propri alias digitali, investendo il 30% di un prezzo di copertina contenuto al massimo per dopare il proprio titolo e scalare posizioni.

Sappiamo tutti che gli autori italiani che vivono di scrittura sono al massimo qualche decina, e tra questi solo un paio frequentano (o hanno frequentato) con una certa assiduità il nostro settore con le loro opere: Alan D. Altieri e Valerio Evangelisti. Siamo quindi in un territorio particolarmente insidioso, poiché a meno di essere uno dei due autori citati, il successo non implica comunque il “professionismo“.

E ci troviamo così con un doppio paradosso da gestire: come facciamo a presentarci a un pubblico sempre più ristretto e specializzato a) con la credibilità di un vero professionista, mantenendo uno standard qualitativo all’altezza pur dovendo fare altro per vivere; e b) riuscendo al contempo a vincere la sfida della visibilità con un plotone sempre più numeroso di agguerriti wannabe autopubblicati?

D’altro canto, sono proprio queste condizioni a esaltare lo spirito di libertà di chi può scrivere senza doverci campare. E l’opportunità può diventare in questo caso uno spazio utile per la sperimentazione, arrivando a suggerire un cambio di paradigma nell’approccio al destinatario: dal lettore da raggiungere, al lettore da scegliersi.

Pur condividendo l’approccio popolare dei generi che frequento da sempre, resto personalmente affezionato a una mia personale idea di lettore, che risponde a questo profilo: intellettualmente curioso e naturalmente disposto a cimentarsi nella sfida della lettura. Un profilo quanto più generico possibile, che non corrisponde esclusivamente al lettore tipo di fantascienza, ma che può essere introdotto nel genere e guidato nella sua scoperta. Un lettore che sia in cerca di stimoli. Ritengo che l’unico modo per intercettare questo lettore generico sia lavorare sui livelli di lettura, cercando di offrire il massimo in ognuno di essi: il piano letterario, quello narrativo, quello più strettamente fantascientifico, etc. Un discorso, questo, che si ricongiunge idealmente anche a quello che facevamo qualche tempo fa sul rilancio della fantascienza. Mirando sempre a rientrare nel 10% di Sturgeon. E facendo il possibile perché il lettore se ne accorga e non debba mai, in nessun caso, sentirsi preso in giro.

Al di là dei propositi, è in questo che risiede la responsabilità di chi scrive.

(fine)

Archiviato in:Connettivismo Tagged: Alan D. Altieri, comunicazione, fantascienza, informazione, Legge di Sturgeon, lettura, scrittura, Valerio Evangelisti