Amedeo Balbi's Blog, page 27

November 25, 2010

Brevissime

Cose capitate negli ultimi giorni che varrebbe la pena approfondire avendo un po' più di tempo a disposizione: un articolo in cui gli autori (uno dei due è Roger Penrose) affermano di aver trovato nei dati di WMAP evidenze dell'esistenza di epoche precedenti al big bang; una misura molto precisa dell'abbondanza di energia oscura nell'universo ottenuta usando il metodo di Alcock-Paczynski (basato sul confronto tra la distanza di coppie di galassie da noi e tra loro); una misura (fatta tra gli altri dal mio collega e dirimpettaio di ufficio, Giuseppe Bono) della massa di una Cefeide che potrebbe permettere di risolvere una discrepanza finora inspiegabile tra le previsioni dei modelli di evoluzione stellare e le osservazioni.

Ma, come dicevo, ho poco tempo perché sono tutto preso dalla nascita di una nuova stella nel mio universo.

Ma, come dicevo, ho poco tempo perché sono tutto preso dalla nascita di una nuova stella nel mio universo.

Published on November 25, 2010 04:28

November 16, 2010

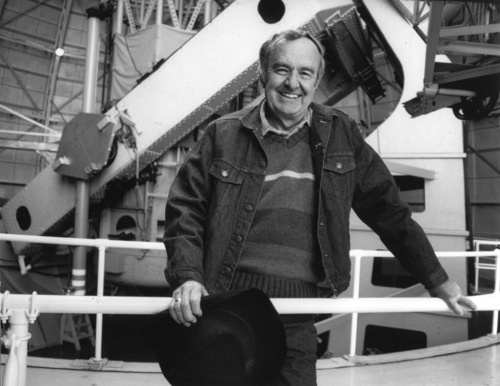

Allan Sandage (1926-2010)

Allan Sandage era solo uno studente quando iniziò a collaborare con il più grande astronomo della sua epoca, e uno dei più grandi di tutti i tempi, Edwin Hubble. E aveva solo ventisei anni quando Hubble, morendo improvvisamente, gli lasciò le chiavi simboliche dell'osservatorio di Mount Palomar in California, dove c'era il più grande telescopio del mondo. Gestire l'eredità scientifica di un gigante è un compito che può schiantarti, a meno che tu non sia un gigante a tua volta. Sandage evidentemente lo era.

Allan Sandage è morto ieri. Anche se il suo nome non è legato a nessuna scoperta in particolare, e forse non dirà molto ai non addetti ai lavori, la sua figura è stata il simbolo della battaglia dei cosmologi per misurare l'universo, una battaglia durata quasi un secolo. Sandage fu soprattutto il primo a stabilire una prassi osservativa per dedurre il valore della costante di Hubble, la quantità fisica che misura la velocità di espansione dell'universo, il pilastro su cui poggiano tutti gli altri parametri del modello cosmologico. L'accesa disputa tra Sandage e l'astronomo francese Gerard de Vaucouleurs su quale fosse il valore corretto della costante di Hubble è stato uno dei temi ricorrenti dell'astronomia del XX secolo, fino a quando non è arrivato il verdetto salomonico dell'Hubble Space Telescope, che ha mostrato che la verità stava più o meno a metà strada tra i due contendenti.

Published on November 16, 2010 01:47

November 12, 2010

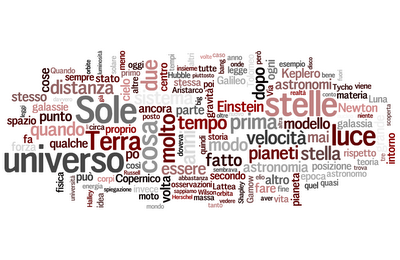

Nebulosa letteraria

Stamattina mi sono ricordato che esiste Wordle, e ho provato cosa viene fuori con "Seconda stella a destra".

Stamattina mi sono ricordato che esiste Wordle, e ho provato cosa viene fuori con "Seconda stella a destra".

Published on November 12, 2010 03:32

November 8, 2010

Quando la realtà supera la satira

[image error]

Ora, non è che qui possiamo stare a spiegare tutte le vignette nerd che ci sono in giro, soprattutto dal momento che forse ai non-nerd non interessano, mentre i nerd sono in grado di capirle da soli. Oltretutto, per spiegare quella qui sopra ci vorrebbe un post lungo e troppo complicato, e oggi non ho tempo. Quindi, per una volta facciamo che chi sa sa, e chi non sa non sa. Poi magari la spieghiamo un'altra volta. Però, la cosa che volevo dire è che o l'autore della vignetta non conosce questa roba, oppure chi l'ha proposta è un matematico e non lo sa. (E comunque, alle conferenze di fisica li invitano eccome.)

Ora, non è che qui possiamo stare a spiegare tutte le vignette nerd che ci sono in giro, soprattutto dal momento che forse ai non-nerd non interessano, mentre i nerd sono in grado di capirle da soli. Oltretutto, per spiegare quella qui sopra ci vorrebbe un post lungo e troppo complicato, e oggi non ho tempo. Quindi, per una volta facciamo che chi sa sa, e chi non sa non sa. Poi magari la spieghiamo un'altra volta. Però, la cosa che volevo dire è che o l'autore della vignetta non conosce questa roba, oppure chi l'ha proposta è un matematico e non lo sa. (E comunque, alle conferenze di fisica li invitano eccome.)

Published on November 08, 2010 03:22

November 6, 2010

Simulare l'universo

Visto che ultimamente abbiamo parlato di potenze di dieci e di dimensioni dell'universo, ci starebbe bene un'occhiata alla Millennium Simulation, la più gigantesca e complessa simulazione del cosmo mai prodotta. Nel 2005, un gruppo di astrofisici ha fatto girare su un super-calcolatore un programma che seguiva l'evoluzione di una decina di miliardi di particelle soggette alla forza di gravità. Solo che ogni particella rappresentava una quantità di materia pari a un miliardo di volte la massa del Sole, la regione simulata era un cubo con un lato di un paio di miliardi di anni-luce, e l'intervallo di tempo riprodotto era quello trascorso dal big bang a oggi. In più, la maggior parte della materia ipotizzata era di tipo oscuro, invisibile alle osservazioni astronomiche tradizionali. Il risultato finale riproduceva la distribuzione di materia nell'universo con un livello di dettaglio impressionante: si poteva fare uno zoom partendo dalla quasi totale omogeneità su grande scala, scendendo fino alle strutture filamentose su scale intermedie e poi ancora giù verso gli ammassi di galassie, e le singole galassie. Il video è questo.

(Le distanze che compaiono nel video sono espresse in multipli di parsec, un'unità di lunghezza pari a circa 3,3 anni-luce. Un Gpc significa un miliardo di parsec, ovvero circa 3,3 miliardi di anni-luce. Un Mpc è un milione di parsec, un kpc sono mille parsec, ecc.)

Cose di questo tipo servono agli astrofisici per confrontare le previsioni teoriche con le osservazioni, e capire se i modelli fisici sono corretti. (Lo sono.) Ma il risultato è apprezzabile da chiunque, direi. Come bonus finale, quelli della Millennium Simulation hanno prodotto anche un filmato che mostra un ipotetico viaggio attraverso il volume della simulazione, che termina con un giro intorno a un ammasso di galassie. Spostandoci alla velocità della luce, avremmo impiegato un paio di miliardi di anni a fare questo percorso. Enjoy.

(Le distanze che compaiono nel video sono espresse in multipli di parsec, un'unità di lunghezza pari a circa 3,3 anni-luce. Un Gpc significa un miliardo di parsec, ovvero circa 3,3 miliardi di anni-luce. Un Mpc è un milione di parsec, un kpc sono mille parsec, ecc.)

Cose di questo tipo servono agli astrofisici per confrontare le previsioni teoriche con le osservazioni, e capire se i modelli fisici sono corretti. (Lo sono.) Ma il risultato è apprezzabile da chiunque, direi. Come bonus finale, quelli della Millennium Simulation hanno prodotto anche un filmato che mostra un ipotetico viaggio attraverso il volume della simulazione, che termina con un giro intorno a un ammasso di galassie. Spostandoci alla velocità della luce, avremmo impiegato un paio di miliardi di anni a fare questo percorso. Enjoy.

Published on November 06, 2010 04:25

October 30, 2010

Carnevale della fisica

Published on October 30, 2010 02:31

October 27, 2010

Mondi paralleli

"C'è un universo in cui Huckleberry Finn è una persona reale, e fa le stesse cose che Mark Twain gli fa fare nel suo libro. Ci sono in realtà infiniti universi in cui un certo Huckleberry Finn fa ogni possibile variante di quello che Mark Twain avrebbe potuto attribuirgli. Quali che fossero le varianti, importanti o meno, che Mark Twain avesse voluto apportare nello scrivere il suo libro, esse sarebbero state comunque vere."Se l'universo fosse infinito, allora qualunque evento non vietato dalle leggi della fisica potrebbe avvenire prima o poi da qualche parte. Forse, al di là dell'orizzonte del nostro universo, sono esistiti o esisteranno davvero un Huckleberry Finn, o una Anna Karenina, o un signor Pickwick. È roba da diventarci matto, a pensarci. Poi, uno bravo potrebbe fare profonde riflessioni sul fatto che ogni storia inizia con la domanda "Cosa succederebbe se...?", e quindi ogni volta che leggete un libro o vedete un film state leggendo o vedendo una storia ambientata in un universo parallelo — cosa che, se non amate la fantascienza, potrebbe disturbarvi.

Ma qui ci piace lasciare le cose leggere, quindi mi limito a dire che la frase di sopra l'ho trovata in un libro che ho riletto da poco e che si chiama Assurdo universo (What mad universe). È del 1949, l'ha scritto Fredric Brown, ed è un po' il capostipite di tutti le fantasie moderne sugli universi paralleli. È molto divertente, c'è dentro tutto il mondo delle riviste pulp dell'epoca, e soprattutto c'è una realtà alternativa in cui l'umanità ha trovato il modo di viaggiare istantaneamente da un punto all'altro dello spazio grazie alla scoperta casuale di uno scienziato che lavorava sulla macchina da cucire della moglie. Somiglia molto a un film che è uscito venticinque anni fa esatti, in cui il protagonista finiva per sbaglio in una realtà diversa dalla sua e doveva trovare un modo per tornare indietro ("il flusso canalizzatore!"), possibilmente senza alterare troppo le cose nell'universo di partenza. Ah, in quel film, c'era anche un genio squinternato che si chiamava Doc Brown: come direbbe mister Giacobbo, sarà solo una coincidenza? Comunque, io quel film stasera me lo riguardo.

Published on October 27, 2010 11:04

October 25, 2010

Illusioni in movimento

New Scientist pubblica una galleria di notevoli illusioni ottiche in movimento. Il video qui sopra è dello stesso autore della migliore illusione del 2010. (Anche le altre non sono male, ma se non avete paura di sperimentare una sorta di cecità momentanea, consiglio soprattutto questa.)

Published on October 25, 2010 06:29

October 22, 2010

Quanto è grande l'universo?

Facciamola breve: non lo sappiamo. Potrebbe essere infinito, oppure no. Quello che sappiamo, però, è che noi possiamo guardare soltanto fino a una certa distanza. L'universo, cioè, ha un orizzonte. E l'orizzonte c'è per una ragione molto semplice: la luce, che viaggia con una velocità finita, ha avuto solo un intervallo di tempo finito per propagarsi, ovvero quello trascorso dal big bang a oggi.

Bene. Allora, visto che l'universo ha circa 13,7 miliardi di anni, possiamo semplicemente concludere che il "bordo" dell'orizzonte - la regione più distante che possiamo osservare - si trova a 13,7 miliardi di anni-luce? È questo il raggio dell'universo osservabile?

No. Le cose sono un po' più complicate. Che cosa significa misurare una distanza? La risposta sembra ovvia: significa valutare la separazione tra due punti nello spazio. Ma c'è una condizione che nella vita quotidiana non teniamo presente, perché nella maggior parte dei casi viene naturale: la separazione fra i due punti va misurata nello stesso istante di tempo. Se uso un righello, ho tutto a portata d'occhio, e la cosa è banale. Ma se voglio misurare la distanza tra due treni che si allontanano fra loro, devo anche specificare quando va fatta la misura.

Questa condizione, che sembra ovvia, rende le cose poco intuitive quando viene calata nel contesto di un universo che si espande. Diciamo di voler misurare la distanza tra due punti A e B molto lontani. Il nostro unico righello per unire fisicamente i due punti è la luce. La luce parte da A, e dopo un tempo T arriva a B. Nel mondo "normale", la distanza tra i due punti sarebbe semplicemente data dal tempo T moltiplicato per la velocità della luce. Chiamiamo questa distanza D. Se T è un tempo di 13,7 miliardi di anni, la distanza D è di 13,7 miliardi di anni-luce. Sembra tutto facile. Ma l'universo è strano, e lo spazio si espande. Nel tempo che la luce impiega per coprire metà del percorso tra A e B, la distanza tra A e B aumenta. E nel tempo che impiega per coprire metà della strada restante, la distanza aumenta ancora. E così via. Quando finalmente la luce arriva nel punto B, quindi, il punto A si trova più lontano della distanza che otterremmo moltiplicando semplicemente T per la velocità della luce, ovvero di D. Il risultato corretto non si può ottenere senza usare il calcolo integrale. Inoltre, per fare il calcolo dobbiamo anche sapere quanto velocemente si espande l'universo, e se l'espansione accelera o decelera. Comunque, mettendo insieme tutto quanto, viene fuori che la regione osservabile di universo è più grande di 13,7 miliardi di anni luce. Per quello che ne sappiamo oggi, dovrebbe essere intorno ai 50 miliardi di anni luce di raggio (e quindi un centinaio di miliardi di anni luce di diametro).

Un'ultima cosa. Quando si prova a visualizzare tutto questo, una delle cose che crea confusione è che si pensa al big bang come a un'esplosione che ha sparato tutta la materia all'infuori, cosicché la dimensione dell'universo sarebbe quella data dalla distanza percorsa dalle "schegge" più esterne. Come potrebbero esserci, allora, punti dell'universo fuori dell'orizzonte? Domanda legittima, ma che ha origine da un modo sbagliato di vedere le cose, perché il big bang non è stata un'esplosione. Per quello che ne sappiamo, l'universo può essere stato infinito fin dall'inizio. Il fatto che l'universo si espande significa semplicemente che la distanza tra due punti qualunque aumenta con il tempo. Ai fini pratici, quello che possiamo dire è che la regione di universo osservabile è finita, anche se molto grande. Quello che c'è fuori, letteralmente, lo ignoriamo.

Bene. Allora, visto che l'universo ha circa 13,7 miliardi di anni, possiamo semplicemente concludere che il "bordo" dell'orizzonte - la regione più distante che possiamo osservare - si trova a 13,7 miliardi di anni-luce? È questo il raggio dell'universo osservabile?

No. Le cose sono un po' più complicate. Che cosa significa misurare una distanza? La risposta sembra ovvia: significa valutare la separazione tra due punti nello spazio. Ma c'è una condizione che nella vita quotidiana non teniamo presente, perché nella maggior parte dei casi viene naturale: la separazione fra i due punti va misurata nello stesso istante di tempo. Se uso un righello, ho tutto a portata d'occhio, e la cosa è banale. Ma se voglio misurare la distanza tra due treni che si allontanano fra loro, devo anche specificare quando va fatta la misura.

Questa condizione, che sembra ovvia, rende le cose poco intuitive quando viene calata nel contesto di un universo che si espande. Diciamo di voler misurare la distanza tra due punti A e B molto lontani. Il nostro unico righello per unire fisicamente i due punti è la luce. La luce parte da A, e dopo un tempo T arriva a B. Nel mondo "normale", la distanza tra i due punti sarebbe semplicemente data dal tempo T moltiplicato per la velocità della luce. Chiamiamo questa distanza D. Se T è un tempo di 13,7 miliardi di anni, la distanza D è di 13,7 miliardi di anni-luce. Sembra tutto facile. Ma l'universo è strano, e lo spazio si espande. Nel tempo che la luce impiega per coprire metà del percorso tra A e B, la distanza tra A e B aumenta. E nel tempo che impiega per coprire metà della strada restante, la distanza aumenta ancora. E così via. Quando finalmente la luce arriva nel punto B, quindi, il punto A si trova più lontano della distanza che otterremmo moltiplicando semplicemente T per la velocità della luce, ovvero di D. Il risultato corretto non si può ottenere senza usare il calcolo integrale. Inoltre, per fare il calcolo dobbiamo anche sapere quanto velocemente si espande l'universo, e se l'espansione accelera o decelera. Comunque, mettendo insieme tutto quanto, viene fuori che la regione osservabile di universo è più grande di 13,7 miliardi di anni luce. Per quello che ne sappiamo oggi, dovrebbe essere intorno ai 50 miliardi di anni luce di raggio (e quindi un centinaio di miliardi di anni luce di diametro).

Un'ultima cosa. Quando si prova a visualizzare tutto questo, una delle cose che crea confusione è che si pensa al big bang come a un'esplosione che ha sparato tutta la materia all'infuori, cosicché la dimensione dell'universo sarebbe quella data dalla distanza percorsa dalle "schegge" più esterne. Come potrebbero esserci, allora, punti dell'universo fuori dell'orizzonte? Domanda legittima, ma che ha origine da un modo sbagliato di vedere le cose, perché il big bang non è stata un'esplosione. Per quello che ne sappiamo, l'universo può essere stato infinito fin dall'inizio. Il fatto che l'universo si espande significa semplicemente che la distanza tra due punti qualunque aumenta con il tempo. Ai fini pratici, quello che possiamo dire è che la regione di universo osservabile è finita, anche se molto grande. Quello che c'è fuori, letteralmente, lo ignoriamo.

Published on October 22, 2010 07:27

October 21, 2010

A proposito di ebook

Ieri, prendendo spunto da alcune cose che ha scritto Alessandro Bonino, Paolo Nori si lamentava della versione elettronica del suo ultimo libro. Per chi non fosse addentro alle questioni che ruotano attorno al nuovo mercato degli ebook, ci sono almeno un paio di problemi. Uno è quello del prezzo, che per diverse ragioni si vorrebbe inferiore a quello dell'edizione cartacea. L'altro è quello dei famigerati DRM, le protezioni che gli editori o i venditori applicano ai file per scoraggiare la pirateria, con il frequente risultato di creare più problemi al legittimo proprietario che ai pirati. Tanto per dirne una, i DRM applicati da molte case editrici italiane rendono per il momento impossibile la lettura dei loro ebook su iPad e Kindle (che è un po' come fare un software che non gira né su Mac né sotto Windows).

Be', niente, volevo dire che Seconda stella a destra è disponibile anche in ebook sui principali negozi online (per esempio su Simplicissimus, su BOL e su IBS). Costa molto meno dell'edizione cartacea, e non ha il DRM. Per cui, bravi a quelli di De Agostini.

(Poi, mentre ero lì che guardavo, mi sono accorto che in questi giorni anche per l'edizione cartacea si risparmia il 20% sia su BOL che su IBS.)

Be', niente, volevo dire che Seconda stella a destra è disponibile anche in ebook sui principali negozi online (per esempio su Simplicissimus, su BOL e su IBS). Costa molto meno dell'edizione cartacea, e non ha il DRM. Per cui, bravi a quelli di De Agostini.

(Poi, mentre ero lì che guardavo, mi sono accorto che in questi giorni anche per l'edizione cartacea si risparmia il 20% sia su BOL che su IBS.)

Published on October 21, 2010 04:11