Lola Ancira's Blog, page 39

August 13, 2018

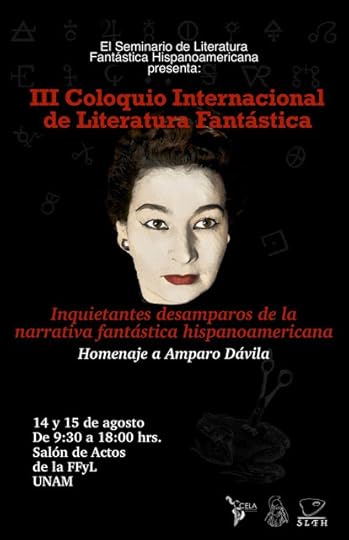

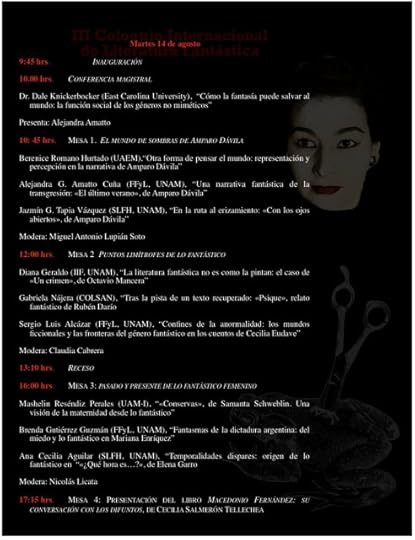

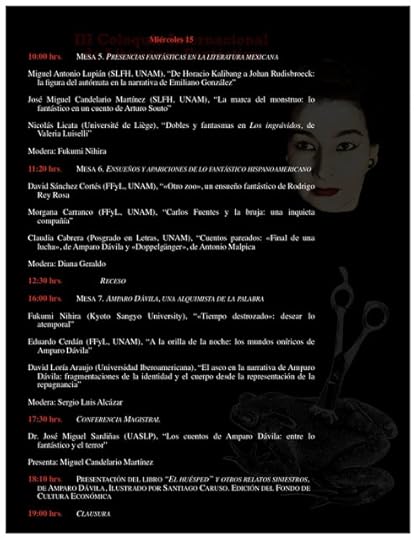

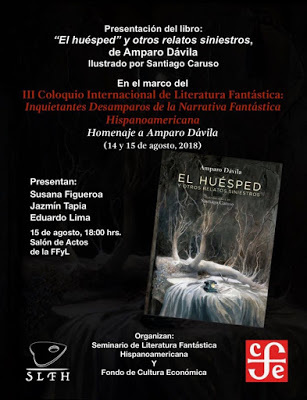

III Coloquio Internacional de Literatura Fantástica. Inquietantes desamparos de la narrativa fantástica hispanoamericana. Homenaje a Amparo Dávila

Este 14 de agosto inicia el III Coloquio Internacional de Literatura Fantástica (en homenaje a la escritora Amparo Dávila) que organiza el Seminario de Literatura Fantástica Hispanoamericana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Los eventos se realizarán en el Salón de Actos de la misma facultad.

El programa de los dos días incluye conferencias magistrales, ponencias y presentaciones de libros como El huésped y otros relatos siniestros de Amparo Dávila ilustrado por Santiago Caruso.

Published on August 13, 2018 12:23

July 30, 2018

Viola Acherontia - Leopoldo Lugones (cuento)

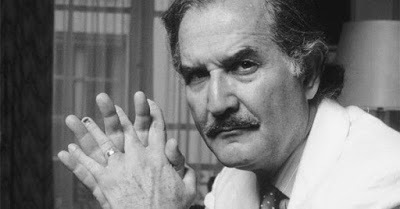

Leopoldo Lugones

Leopoldo Lugones«Viola Acherontia» es un cuento de Leopoldo Lugones publicado en su libro Las fuerzas extrañas en 1906.

Viola Acherontia

Lo que deseaba aquel extraño jardinero, era crear la flor de la muerte. Sus tentativas remontaban a diez años, con éxito negativo siempre, porque considerando al vegetal sin alma, ateníase exclusivamente a la plástica. Injertos, combinaciones, de todo había ensayado. La producción de la rosa negra ocupóle un tiempo; pero nada sacó de sus investigaciones. Después le interesaron las pasionarias y los tulipanes, con el único resultado de dos o tres ejemplares monstruosos, hasta que Bernardin de Sain-Pierre lo puso en el buen camino, enseñándole como puede haber analogías entre la flor y la mujer encinta, supuestas ambas capaces de recibir por “antojo” imágenes de los objetos deseados.

Aceptar este audaz postulado, equivalía a suponer en la planta un mental suficientemente elevado para recibir, concretar y conservar una impresión; en una palabra, para sugestionarse con intensidad parecida a la de un organismo inferior. Esto era, precisamente, lo que había llegado a comprobar nuestro jardinero.

Según él, la marcha de los vástagos en las enredaderas obedecía a una deliberación seguida por resoluciones que daban origen a una serie de tanteos. De aquí las curvas y acodamientos, caprichosos al parecer, las diversas orientaciones y adaptaciones a diferentes planos, que ejecutan guías, los gajos, las raíces. Un sencillo sistema nervioso presidía esas obscuras funciones. Había también en cada planta su bulbo cerebral y su corazón rudimentario, situados respectivamente en el cuello de la raíz y en el tronco. La semilla, es decir el ser resumido para la procreación, lo dejaba ver con toda claridad. El embrión de una nuez tiene la misma forma del corazón, siendo asaz parecida al cerebro la de los cotiledones. Las dos hojas rudimentarias que salen de dicho embrión, recuerda con bastante claridad dos ramas bronquiales cuyo oficio desempeñan en la germinación.

Las analogías morfológicas, suponen casi siempre otras de fondo; y por esto la sugestión ejerce una influencia más vasta de lo que se cree sobre la forma de los seres. Algunos clarovidentes de la historia natural, como Michelet y Fries, presintieron esta verdad que la experiencia va confirmando. El mundo de los insectos, pruébalo enteramente. Los pájaros ostentan colores más brillantes en los países cuyo cielo es siempre puro (Gould). Los gatos blancos y de ojos azules, son comúnmente sordos (Darwin). Hay peces que llevan fotografiadas en la gelatina de su dorso, las olas del mar (Strindberg). El girasol mira constantemente al astro del día, y reproduce con fidelidad su núcleo, sus rayos y sus manchas (Saint-Pierre).

He aquí un punto de partida. Bacon en su Novum Organum establece que el canelero y otros odoríferos colocados cerca de lugares fétidos, retienen obstinadamente el aroma, rehusando su emisión, para impedir que se mezcle con las exhalaciones hediondas...

Lo que ensayaba el extraordinario jardinero con quien iba a verme, era una sugestión sobre las violetas. Habíalas encontrado singularmente nerviosas, lo cual demuestra, agregaba, la afección y el horror siempre exagerados que les profesan las histéricas, y quería llegar a hacerlas emitir un tósigo mortal sin olor alguno: una ponzoña fulminante e imperceptible. Qué se proponía con ello, si no era puramente una extravagancia, permaneció siempre misterioso para mí. Encontré un anciano de porte sencillo, que me recibió con cortesías casi humildes. Estaba enterado de mis pretensiones, por lo cual entablamos acto continuo la conversación sobre el tema que nos acercaba.

Quería sus flores como un padre, manifestando fanática adoración por ellas. La hipótesis y datos consignados más arriba, fueron la introducción de nuestro diálogo; y como el hombre hallara en mí un conocedor, se encontró más a sus anchas. Después de haberme expuestos sus teorías con rara precisión, me invitó a conocer sus violetas.

—He procurado —decía mientras íbamos— llevarlas a la producción del veneno que deben exhalar, por una evolución de su propia naturaleza; y aunque el resultado ha sido otro, él comporta una verdadera maravilla; sin contar con que no desespero de obtener la exhalación mortífera. Pero ya hemos llegado; véalas usted.

Estaban al extremo del jardín, en una especie de plazoleta rodeada de plantas extrañas. Entre las hojas habituales, sobresalían sus corolas que al pronto tomé por pensamientos, pues eran negras.

—¡Violetas negras!— exclamé.

—Sí, pues; había que empezar por el color, para que la idea fúnebre se grabara mejor en ellas. El negro es, salvo alguna fantasía china, el color natural del luto, puesto que lo es de la noche: vale decir de la tristeza, de la disminución vital y del sueño, hermano de la muerte. Además estas flores no tienen perfume, conforme a mi propósito, y éste es otro resultado producido por un efecto de correlación. El color negro parece ser, en efecto, adverso al perfume; y así tiene usted que sobre mil ciento noventa y tres especies de flores blancas, hay ciento setenta y cinco perfumadas y doce fétidas; mientras que sobre dieciocho especies de flores negras, hay diecisiete inodoras y una fétida. Pero esto no es lo interesante del asunto. Lo maravilloso está en otro detalle, que requiere, desgraciadamente, una larga explicación...

—No tema usted, respondí; mis deseos de aprender son todavía mayores que mi curiosidad.

—Oiga usted, entonces, como he procedido:

Primeramente, debí proporcionar a mis flores un medio favorable para el desarrollo de la idea fúnebre; luego, sugerirles esta idea por medio de una sucesión de fenómenos; después poner su sistema nervioso en estado de recibir la imagen y fijarla; por último, llegar a la producción del veneno, combinando en su ambiente y en su savia diversos tósigos vegetales. La herencia se encargaría del resto.

Las violetas que usted ve, pertenecen a una familia cultivada bajo ese régimen durante diez años. Algunos cruzamientos, indispensables para prevenir la degeneración, han debido retarda un tanto el éxito final de mi tentativa. Y digo éxito final, porque conseguir la violeta negra e inodora, es ya un resultado.

Sin embargo, ello no es difícil; se reduce a una serie de manipulaciones en las que entra por base el carbono con el objeto de obtener una variedad añilina. Suprimo el detalle de las investigaciones a que debí entregarme sobre las toluidinas y los xilenos, cuyas enormes series me llevarían muy lejos, vendiendo por otra parte mi secreto. Puedo darle, no obstante, un indicio: el origen de los colores que llamamos añilinas, es una combinación de hidrógeno y carbono; el trabajo químico posterior, se reduce a fijar oxigeno y nitrógeno, produciendo los álcalis artificiales cuyo tipo es la añilina, y obteniendo derivados después. Algo semejante he hecho yo. Usted sabe que la clorofila es muy sensible, y a esto se debe más de un resultado sorprendente. Exponiendo matas de hiedra a la luz solar, en un sitio donde ésta entraba por aberturas romboidales solamente, he llegado a alterar la forma de su hoja, tan persistente, sin embargo, que es el tipo geométrico de la curva cisoides; y luego, es fácil observar que las hierbas rastreras de un bosque, se desarrollan imitando los arabescos de la luz a través del ramaje...

Llegaremos ahora al procedimiento capital. La sugestión que ensayo sobre mis flores es muy difícil de efectuar, pues las plantas tienen su cerebro debajo de tierra: son seres invertidos. Por esto me he fijado más en la influencia del medio como elemento fundamental. Obtenido el color negro de las violetas, estaba conseguida la primera nota fúnebre. Planté luego en torno, los vegetales que usted ve: estramonio, jazmín y belladona. Mis violetas quedaban, así, sometidas a influencias química y fisiológicamente fúnebres. La solarina es, en efecto, un veneno narcótico; así como la daturina contiene hioseyamina y atropina, dos alcaloides dilatadores de la pupila que producen megalopsia, o sea el agrandamiento de los objetos. Tenía, pues, los elementos del sueño y de la alucinación, es decir dos productores de pesadillas; de modo que a los efectos específicos del color negro, del sueño y de las alucinaciones, se unía el miedo. Debo añadirle que para redoblar las impresiones alucinantes, planté además el beleño, cuyo veneno radical es precisamente la hioseyamina.

—¿Y de qué sirve puesto que la flor no tiene ojos? —pregunté.

—Ah señor, no se ve únicamente con los ojos —replicó el anciano—. Los sonámbulos ven con los dedos de la mano y con la planta de los pies. No olvide usted que aquí se trata de una sugestión.

Mis labios rebosaban de objeciones; pero callé, por ver hasta dónde iba a llevarnos el desarrollo de tan singular teoría.

—La solanina y la daturina —prosiguió mi interlocutor—, se aproximan mucho a los venenos cadavéricos, ptomainas y leucomainas, que exhalan los olores de jazmín y de rosa. Si la belladona y el estramonio me dan aquellos cuerpos, el olor está suministrado por el jazminero y por ese rosal cuyo perfume aumento, conforme a una observación de Candolle, sembrando cebollas en sus cercanías. El cultivo de las rosas está ahora muy adelantado, pues los injertos han hecho prodigios; en tiempo de Shakespeare se injertó recién las primeras rosas en Inglaterra...

Aquel recuerdo que tendía a halagar visiblemente mis inclinaciones literarias, me conmovió.

—Permítame —dije— que admire de paso su memoria verdaderamente juvenil.

—Para extremar aun la influencia sobre mis flores —continuó él, sonriendo vagamente— he mezclado a los narcóticos plantas cadavéricas. Algunos arum y orchis, una stapelia aquí y allá, pues sus olores y colores recuerdan los de la carne corrompida. Las violetas sobreexcitadas por su excitación amorosa natural, dado que la flor es un órgano de reproducción, aspiran el perfume de los venenos cadavéricos añadido al olor del cadáver mismo; sufren la influencia soporífica de los narcóticos que las predisponen a la hipnosis, y la megalopsia alucinante de los venenos dilatadores de la pupila. La sugestión fúnebre comienza así a efectuarse con toda intensidad; pero todavía aumento la sensibilidad anormal en que la flor se encuentra por la inmediación de estas potencias vegetales, aproximándole de tiempo en tiempo una mata de valeriana y de espuelas de caballero cuyo cianuro la irrita notablemente. El etileno de la rosa colabora también en este sentido.

Llegamos ahora al punto culminante del experimento, pero antes deseo hacerle esta advertencia: el ¡ay! humano es un grito de la naturaleza.

Al oír este brusco aparte, la locura de mi personaje se me presentó evidente; pero él, sin darme tiempo a pensarlo bien siquiera, prosiguió:

—El ¡ay! es, en efecto, una interjección de todos los tiempos. El hombre se ha quejado siempre lo mismo. Pero lo curioso es que entre los animales también sucede también así. Desde el perro, un vertebrado superior, hasta la esfinge calavera, una mariposa, el ¡ay! es una manifestación de dolor y de miedo. Precisamente el extraño insecto que acabo de nombrar y cuyo nombre proviene de que lleva dibujada una calavera en el coselete, recuerda bien la fauna lúgubre en la cual el ¡ay! es común. Fuera inútil recordar a los búhos; pero sí debe mencionarse a ese extraviado de las selvas primitivas, el perezoso, que parece llevar el dolor de su decadencia en el ¡ay! específico al cual debe uno de sus nombres...

Y bien; exasperado por mis diez años de esfuerzos, decidí realizar ante las flores escenas crueles que las impresionaran más aún, sin éxito también; hasta que un día...

...Pero aproxímese, juzgue por usted mismo.

Su cara tocaba las negras flores, y casi obligado hice lo propio. Entonces -cosa inaudita- me pareció percibir débiles quejidos. Pronto hube de convencerme. Aquellas flores se quejaban en efecto, y de sus corolas obscuras surgía una pululación de pequeños ayes muy semejantes a los de un niño. La sugestión habíase operado en forma completamente imprevista, y aquellas flores, durante toda su breve existencia, no hacían sino llorar.

Mi estupefacción había llegado al colmo, cuando de repente una idea terrible me asaltó. Recordé que al decir de las leyendas de hechicería, la mandrágora llora también cuando se la ha regado con la sangre de un niño; y con una sospecha que me hizo palidecer horriblemente, me incorporé.

—Como las mandrágoras —dije.

—Como las mandrágoras —repitió él, palideciendo aún más que yo.

Y nunca hemos vuelto a vernos. Pero mi convicción de ahora es que se trata de un verdadero bandido, de un perfecto hechicero de otros tiempos, con sus venenos y sus flores de crimen. ¿Llegará a producir la violeta mortífera que se propone? ¿Debo entregar su nombre maldito a la publicidad?...

Published on July 30, 2018 13:26

July 28, 2018

Historial del fuego - Ovidio Ríos

Published on July 28, 2018 15:18

June 29, 2018

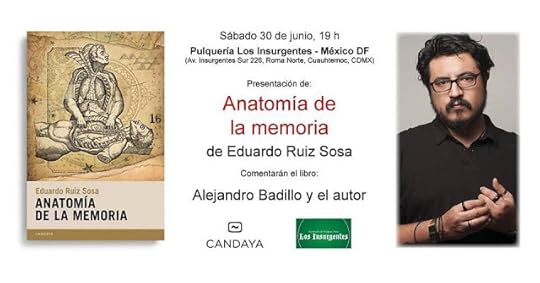

Anatomía de la memoria - Eduardo Ruiz Sosa (presentación)

Mañana, a las 19:00 horas, presentarán la novela Anatomía de la memoria Alejandro Badillo y el autor, Eduardo Ruiz Sosa.

La cita es en Pulquería Los Insurgentes (Insurgentes Sur #226, Roma Norte, CDMX)

¡Hasta entonces!

Cuarta de forros:

A principios de la década de los setenta, en el norte de México, un grupo de estudiantes conocido como Los Enfermos inició un movimiento revolucionario que pretendía instaurar un nuevo orden nacional. El entonces joven poeta Juan Pablo Orígenes formaba parte de aquel grupo. Cuarenta años después, el Ministerio de Cultura encarga a Estiarte Salomón escribir la biografía del escritor con el propósito de publicar, a manera de homenaje, sus obras completas. Será en las conversaciones que mantiene con Salomón, cuando Orígenes, enredado en el delirio de su propia memoria, descubra que algo en su pasado quedó incompleto y volverá a recorrer las calles de la ciudad tratando de recuperarlo. Desde la pesadilla de la impostura, la conspiración y las traiciones, Orígenes se reencuentra con aquellos Enfermos de su juventud, pero el país ha cambiado y otros grupos de enfermos aparecen en el trayecto de esa búsqueda: no se trata de lo que el poeta y los Enfermos hicieron en aquellos años, sino de lo que harán ahora: el Ensayo de Resurrección, el regreso de la Enfermedad al país.

Estructurado a la manera de un tratado anatómico y en estrecha relación con Anatomía de la melancolía, de Robert Burton, Anatomía de la memoria es la historia de la descomposición y recomposición de los recuerdos, de cómo nos aferramos a lo perdido o, en resumen, como dice uno de los epígrafes del libro, citando al poeta Guillermo Sucre, de cómo «la memoria no perfecciona el pasado, sino la soledad del pasado».

Published on June 29, 2018 15:40

June 28, 2018

Himnos - Eduardo de Gortari

Published on June 28, 2018 09:44

June 27, 2018

El carcinoma de Siam - Ignacio Padilla (cuento)

Ignacio Padilla. ©FotoFIL/Natalia Fregoso.

«El carcinoma de Siam» es un cuento de Ignacio Padilla (escritor mexicano, 1968-2016) publicado en la antología Dispersión multitudinaria (Editorial Joaquín Mortiz, 1997).

El carcinoma de Siam

Mientras estuvo despierto, Cástor pudo constatar cuánto le agradaban los hospitales. Le resultó tan grato estar allí, amortajado en la luz abarcadora del quirófano, que todavía se atrevió a pedir a la enfermera una anestesia local. Aunque el dolor en el costado seguía atormentándolo, deseaba verlo y continuarlo todo, quería seguir la intervención paso a paso, sin perder detalle. Ansiaba compartir las bromas macabras de los cirujanos, sus instrucciones, sus cortes, y asistir a la resurrección de su propio cuerpo como lo haría un testigo privilegiado, ya no un protagonista. Sabía, sin embargo, que difícilmente accederían a su petición: la suya no sería una operación sencilla y mucho menos, como pudo deducir del gesto escandalizado de la anestesista, un instante para tomarse las cosas a broma. Con todo, apenas se le anubló la vista en un conteo regresivo y ocioso, no pudo reprimir la risa que le provocó el reparador cosquilleo de la inconciencia: era feliz y estaba en casa, se sabía casi dueño de su cuerpo y lo sería por completo al despertar, cuando los médicos al fin hubiesen roto el puente de carne y vísceras que por veinte años lo había unido al abdomen de su hermano Pólux, cuyo cuerpo hacía unas horas se había quedado frio como el filo de un bisturí. Tal vez soñó. O acaso esas imágenes remotas discurrieron en el fragmento de tiempo en que pasó de la vigilia a un estado de suspensión que no podría llamarse exactamente sueño. Como fuera, la luz del quirófano permaneció en su ánimo después del conteo. Solo que ahora Cástor quiso sentir o imaginar que aquellas luces eran otras: las luces acaso menos amables de la doble incubadora que, como contaba su madre, habían improvisado los médicos al anunciarse el singular parto de mellizos unidos por el costado. Muchas veces antes él había acabado por apropiarse del recuerdo. Estaba seguro de haber contemplado en pesadillas sus propios ojos infantiles, pasmados aunque ciegos, sus articulaciones hinchadas y prácticamente inmóviles por simple contraste con los inquietos braceos de su hermano. Y había visto también a Pólux, un neonato más apacible que su hermano, quizás un poco molesto con ese otro cuerpo que yacía junto a él: tan quieto, tan pesadamente sorprendido de esa monstruosidad que no le permitía moverse a sus anchas por el brevísimo espacio de la incubadora. Aquella cápsula de tubos y calores artificiales por la que los observara una madre tierna y aterrada, se convertiría para Cástor, primero, en símbolo de su existencia doble, y luego, en alegoría de un mundo cicatero en el que habría de compartir con Pólux ciertos órganos elementales para la sobrevivencia. Por eso mismo, antes de llegar al hospital, veinte años más tarde, seguro ya de haber percibido el momento exacto de la muerte de su hermano, Cástor supo que nadie, mucho menos Dios, podría culparlo de haber llevado las cosas al extremo. Estaba convencido de que él y su hermano habían sido la muestra radical de la falibilidad divina: dos almas encarnadas en un mismo cuerpo, seres ligados en una obtusa dualidad, una equivocación sublime cuya única enmienda posible era el sacrificio de una de las almas en aras de la conservación del cuerpo mismo. Ahora que esa maldición llegaba a su fin en la cama hospitalaria, Cástor podía congratularse y repetir que Dios había optado al fin por la sobrevivencia del más fuerte. La verdad es que eso lo supieron ambos desde el principio. Y lo supo también su madre pese a su empeño en hacer de ellos una suerte de ecuación matemática, al grado de llamarlos como los llamó: gemelos míticos reiterados en mellizos monstruosos. Ese acto de pedantería culterana, puede que inconsciente aunque imperdonable sarcasmo de la madre, no había sido el único intento de ella por empatarlos. Al contrario, a aquel nombre que cada noche despejada recordaba a ambos niños su condena, habían de sumarse muchos otros intentos de hacerlos parecer dioses especulares, seres idénticos de buen agüero tocados por la singularidad en un orbe de ordinarez. En un tono triunfal que Cástor no pudo nunca explicarse, solía decir la madre que los médicos habían pronosticado a sus hijos una vida en extrema breve. Nacimientos como aquel, reiteraba la mujer a los periodistas que la visitaron en los primeros años, eran más frecuentes de lo que se creía, no menos la prematura y casi simultánea extinción de los recién nacidos. Con estas palabras pretendía ella explicar por qué veía en sus hijos una victoria de la fe sobre las advertencias de la lógica natural. Por eso también coleccionaba y mostraba ufana montones de historias y datos sobre los poquísimos casos de siameses no menos dramáticos que sin embargo habían llegado hasta la edad adulta, entre ellos, los dos hermosos mellizos que habían nacido en Siam hacía casi un siglo para convertirse en nada menos que protegidos de un emperador. Bien supo siempre la madre omitir que esos siameses, y muchos otros, habían sido portentos de circo y carne para semanarios amarillistas. Poco se decía en aquellas matriarcales conferencias de prensa sobre las pesadillas de esos y otros trágicos mellizos, menos aun de su vida sexual, de su modo singular de desahogar apetitos, de sus rutinas elementales y de sus necesidades. Cuando alguien pretendía empujarla a esos íntimos terrenos, la madre se desviaba del punto, ofrecía más té a los visitantes y optaba por mostrar fotografías antiguas de aquellos príncipes de Siam que regalaban a las cámaras sus rictus casi orgullosos de su deformidad. En su habitación, Cástor pensaba que ese orgullo no servía de nada para atenuar su melancolía de seres irregulares. Prodigios o engendros, era obvio que el resto del mundo no dejaría nunca de hacerse preguntas sobre la vida siamesa: los secretos qué, cómo y cuándo de su existencia aberrante. Para Cástor la ausencia más notable en el pandemonio de información siamesa que llegó a reunir su madre tenía que ver con sus confrontaciones. Nunca un periodista se molestó en preguntarles por sus desavenencias, sus riñas, las elementales distinciones de carácter que son naturales en cualquier mellizo y que hubieran acentuado el dramatismo de su fraterno matrimonio de carne con Pólux. El mejor ejemplo de este tipo de desencuentros lo provocó nada menos que la foto de los mellizos de Siam: una tarde, recién cumplidos los trece años, Cástor pegó la fotografía en la cabecera de su cama. Sólo verla, Pólux estalló en cólera diciendo que no necesitaban de esa imagen para acordarse de su tragedia, que no había motivo para gloriarse de su situación, que no eran monstruos. Acaso más por contrariar a su hermano que por gustar de la fotografía, Cástor insistió en dejarla allí. Pólux intentó arrancarla, y en la riña descubrió que Cástor era mucho más fuerte que él. No valía siquiera el intento de pelear: lo mismo se dolían ambos con el jaloneo, lo mismo quedaban extenuados y maltrechos en la cama, resignados ante la sonrisa herida mellizos de Siam. A partir de entonces, como en una reiteración de la escena de la incubadora, Pólux reforzó su esfuerzo por desasirse de su hermano. Fue él quien investigó y analizó hasta el cansancio la posibilidad de un día someterse a la riesgosa operación que podría separarlos. En ese entonces, cirugías de esta guisa eran poco menos que imposibles, no sólo por la ingente cantidad de órganos involucrados, sino por las insalvables dificultades económicas que aquello significaba. A esto había que añadir la abulia de Cástor en todo lo relacionado con su separación. Contemplativo, cáustico o sencillamente resignado, Cástor fue primero el pasivo espectador de la ansiedad de su hermano. Y poco después comenzó a sabotearlo. Dios, insistía ante la desesperación de Pólux, había querido que naciesen así, y ese mismo Dios sabría suprimirlos a tiempo, siempre juntos. Dios terminaría con ellos para siempre, remitiéndolos quién sabe si a un Paraíso poblado de siameses, o a un Infierno que no podría ser muy distinto. Con frecuencia Cástor se regodeaba en imaginar qué pasaría con ellos en el Juicio Final o en la Resurrección de la Carne. ¿Les tendrían una consideración especial? ¿De entrada les perdonarían sus pecados? La santidad de uno obligaría a los ángeles a permitir que el otro, réprobo sin remedio, ingresara también en el Paraíso? Sometidos a aquella existencia dual, Cástor y Pólux seguirían entonces por la vida dando tumbos, ocultos el mayor tiempo posible, incrementando la angustia secreta y el ulterior olvido de la madre, quien al cabo dejaría de atender a la prensa y quizás comenzaría a dudar ella misma de las bondades de la monstruosidad de sus vástagos. Acaso a consecuencia de su evidente supremacía física sobre su hermano, Pólux comenzó a buscar en su cerebro su única posible independencia. Cástor, por su parte, se dejó arrastrar a las aulas como un injerto en la desmesurada aplicación de Pólux. Se mostró tan soberbio como desinteresado en las materias, burlón casi ante el absurdo hecho de que tuviese que presentar exámenes que su hermano aprobaría con honores y que él ni siquiera se molestaría en responder. Lo mismo que en su hipotético ingreso en el Paraíso, Cástor sabía que no debía preocuparse: nadie podría expulsarlo de las aulas, ni consignarlo en una escuela de alumnos deficientes o problemáticos. En cualquier caso lo dejarían seguir adelante como la sombra de un hermano afanoso —se decía que brillante—, quien debía pagar con los desastres escolares de Cástor la pena que a este último provocaba tener que mostrarse en público, soportar las miradas de sus condiscípulos, sus maestros, los padres. Con frecuencia Cástor fingía resfriados, migrañas o intensos dolores estomacales que los obligaban a quedarse en casa o a que los devolviesen a ella. Pólux le echaba en cara sus charadas, le decía no te duele nada, yo sé que no te duele. A lo que Cástor, carcajeándose camino a casa, le preguntaba, ¿cómo lo sabes?, ¿eh? Ya en casa, Cástor alimentaba su venganza contra Pólux por haberlo expuesto al mundo: mientras su hermano estudiaba, Cástor ojeaba revistas, iba al baño con enervante frecuencia, escuchaba música estridente. Por su parte, Pólux, abajado por la fuerza física de Cástor, hacía lo que podía para sortear el sabotaje: estudiaba mientras podía para sortear el sabotaje: estudiaba mientras el otro dormía, procuraba ignorarlo, se tapaba los oídos. La madre murió cuando cumplieron diecisiete. Entonces ya no quedó quien los mirase como dignos o mejores. De esta suerte, guiada par la angustia y el desamparo, Pólux se internó aún más hondo en los libras, estudió cuanto pudo y llegó inclusive a dar muestras de una notable lucidez, la cual aprovechaba para escribir ensayos que, si bien no eran bien pagados, le daban al menos un sustento y el consuelo de no tener que dar la cara. Aun así, Cástor le reclamaba que los exhibiese cuando Pólux seguía publicando e insistía en recibir a algún periodista. Sólo a veces, cuando el fortachón Cástor estaba de buen talante, los hermanos concedían una entrevista en la que Pólux tenía poca oportunidad para expresarse ante los comentarios cáusticos de Cástor. En aquella orfandad Cástor comprendió a cabalidad cuán cómodo era vivir unido a un hermano diligente. Y descubrió asimismo en el chantaje una nueva forma de poder sobre el cuerpo que compartía con Pólux: se dejaba alimentar a regañadientes, amenazaba a su hermano cada vez que éste le reclamaba su abulia. Cástor sabía que ni siquiera debía temer un reclamo legal de Pólux. ¿Qué dirían los jueces? ¿Quién decidiría cuál de los dos era dueño de aquel cuerpo? La ley no alcanzaba ese tipo de discriminaciones: el veredicto siempre sería injusto. Cástor desde entonces sospechaba que la muerte de uno acarrearía la del otro, lo cual solo le importó como posible retribución contra Dios sabe qué falta de su hermano. Con esta convicción, Cástor se dio a la bebida. Macabro y divertido, se consagró a la lenta destrucción de aquel cuerpo infame. En respuesta al afán de Pólux por aferrarse a la vida, Cástor se embriagaba sin descanso y gozaba con la idea de que llegase un día en que su hígado, alimentado por flujos compartidos, reventase. Pólux le imploraba sobriedad, le rogaba que respetase aquel cuerpo que no era solamente suyo. Reclámale a Dios, respondía Cástor apurando más botellas, copas, garrafas. Beber se convirtió en su única ocupación y en su único propósito. Pólux se aferraba a la vida, y él, a la muerte de ambos: una muerte alucinada y feliz en una borrachera que su hermano compartía a su pesar cuando el alcohol le saturaba la sangre y le hacía vomitar la entraña sobre sus escritos mientras que su hermano, más tolerante a la bebida, se sentía más bien alegre. Finalmente una noche despertaron con intensos dolores. Un dolor que anunciaba el estallido del hígado. Pólux llamó a los servicios de urgencia mientras Cástor se dejaba matar por el dolor, por esa pena que parecía más intensa en su hermano, pero que era y siempre había sido la misma. Contra lo esperado, el hospital consiguió una donación, sólo una, para el transplante. Mientras un Cástor adolorido y un Pólux ya exánime eran transportados en la ambulancia, los camilleros y los médicos y las enfermeras se preguntaban quién se quedaría con la víscera providente. Pero no hubo tiempo para decidir nada: el hígado llegó a tiempo para Cástor y tarde para Pólux, quien murió en la ambulancia, incapaz de soportar el dolor, la rabia, la vida. Lástima, se dijo Cástor en el quirófano poco antes de pedir a la enfermera que le aplicasen una anestesia local. Pero enseguida descubrió que la muerte de su hermano no le inquietaba gran cosa. El tumor sería extirpado, pues estaba seco, y del cuerpo de Pólux podrían obtenerse nuevas vísceras para el cuerpo sobreviviente. Quizá mañana, cuando fuese libre del todo, Cástor consideraría muy seriamente dejar de beber.

Published on June 27, 2018 18:00

El carcinoma de Siam - Ignacio Padilla

Ignacio Padilla. ©FotoFIL/Natalia Fregoso.

Ignacio Padilla. ©FotoFIL/Natalia Fregoso.«El carcinoma de Siam» es un cuento de Ignacio Padilla (escritor mexicano, 1968-2016) publicado en la antología Dispersión multitudinaria (Editorial Joaquín Mortiz, 1997).

El carcinoma de Siam

Mientras estuvo despierto, Cástor pudo constatar cuánto le agradaban los hospitales. Le resultó tan grato estar allí, amortajado en la luz abarcadora del quirófano, que todavía se atrevió a pedir a la enfermera una anestesia local. Aunque el dolor en el costado seguía atormentándolo, deseaba verlo y continuarlo todo, quería seguir la intervención paso a paso, sin perder detalle. Ansiaba compartir las bromas macabras de los cirujanos, sus instrucciones, sus cortes, y asistir a la resurrección de su propio cuerpo como lo haría un testigo privilegiado, ya no un protagonista. Sabía, sin embargo, que difícilmente accederían a su petición: la suya no sería una operación sencilla y mucho menos, como pudo deducir del gesto escandalizado de la anestesista, un instante para tomarse las cosas a broma. Con todo, apenas se le anubló la vista en un conteo regresivo y ocioso, no pudo reprimir la risa que le provocó el reparador cosquilleo de la inconciencia: era feliz y estaba en casa, se sabía casi dueño de su cuerpo y lo sería por completo al despertar, cuando los médicos al fin hubiesen roto el puente de carne y vísceras que por veinte años lo había unido al abdomen de su hermano Pólux, cuyo cuerpo hacía unas horas se había quedado frio como el filo de un bisturí. Tal vez soñó. O acaso esas imágenes remotas discurrieron en el fragmento de tiempo en que pasó de la vigilia a un estado de suspensión que no podría llamarse exactamente sueño. Como fuera, la luz del quirófano permaneció en su ánimo después del conteo. Solo que ahora Cástor quiso sentir o imaginar que aquellas luces eran otras: las luces acaso menos amables de la doble incubadora que, como contaba su madre, habían improvisado los médicos al anunciarse el singular parto de mellizos unidos por el costado. Muchas veces antes él había acabado por apropiarse del recuerdo. Estaba seguro de haber contemplado en pesadillas sus propios ojos infantiles, pasmados aunque ciegos, sus articulaciones hinchadas y prácticamente inmóviles por simple contraste con los inquietos braceos de su hermano. Y había visto también a Pólux, un neonato más apacible que su hermano, quizás un poco molesto con ese otro cuerpo que yacía junto a él: tan quieto, tan pesadamente sorprendido de esa monstruosidad que no le permitía moverse a sus anchas por el brevísimo espacio de la incubadora. Aquella cápsula de tubos y calores artificiales por la que los observara una madre tierna y aterrada, se convertiría para Cástor, primero, en símbolo de su existencia doble, y luego, en alegoría de un mundo cicatero en el que habría de compartir con Pólux ciertos órganos elementales para la sobrevivencia. Por eso mismo, antes de llegar al hospital, veinte años más tarde, seguro ya de haber percibido el momento exacto de la muerte de su hermano, Cástor supo que nadie, mucho menos Dios, podría culparlo de haber llevado las cosas al extremo. Estaba convencido de que él y su hermano habían sido la muestra radical de la falibilidad divina: dos almas encarnadas en un mismo cuerpo, seres ligados en una obtusa dualidad, una equivocación sublime cuya única enmienda posible era el sacrificio de una de las almas en aras de la conservación del cuerpo mismo. Ahora que esa maldición llegaba a su fin en la cama hospitalaria, Cástor podía congratularse y repetir que Dios había optado al fin por la sobrevivencia del más fuerte. La verdad es que eso lo supieron ambos desde el principio. Y lo supo también su madre pese a su empeño en hacer de ellos una suerte de ecuación matemática, al grado de llamarlos como los llamó: gemelos míticos reiterados en mellizos monstruosos. Ese acto de pedantería culterana, puede que inconsciente aunque imperdonable sarcasmo de la madre, no había sido el único intento de ella por empatarlos. Al contrario, a aquel nombre que cada noche despejada recordaba a ambos niños su condena, habían de sumarse muchos otros intentos de hacerlos parecer dioses especulares, seres idénticos de buen agüero tocados por la singularidad en un orbe de ordinarez. En un tono triunfal que Cástor no pudo nunca explicarse, solía decir la madre que los médicos habían pronosticado a sus hijos una vida en extrema breve. Nacimientos como aquel, reiteraba la mujer a los periodistas que la visitaron en los primeros años, eran más frecuentes de lo que se creía, no menos la prematura y casi simultánea extinción de los recién nacidos. Con estas palabras pretendía ella explicar por qué veía en sus hijos una victoria de la fe sobre las advertencias de la lógica natural. Por eso también coleccionaba y mostraba ufana montones de historias y datos sobre los poquísimos casos de siameses no menos dramáticos que sin embargo habían llegado hasta la edad adulta, entre ellos, los dos hermosos mellizos que habían nacido en Siam hacía casi un siglo para convertirse en nada menos que protegidos de un emperador. Bien supo siempre la madre omitir que esos siameses, y muchos otros, habían sido portentos de circo y carne para semanarios amarillistas. Poco se decía en aquellas matriarcales conferencias de prensa sobre las pesadillas de esos y otros trágicos mellizos, menos aun de su vida sexual, de su modo singular de desahogar apetitos, de sus rutinas elementales y de sus necesidades. Cuando alguien pretendía empujarla a esos íntimos terrenos, la madre se desviaba del punto, ofrecía más té a los visitantes y optaba por mostrar fotografías antiguas de aquellos príncipes de Siam que regalaban a las cámaras sus rictus casi orgullosos de su deformidad. En su habitación, Cástor pensaba que ese orgullo no servía de nada para atenuar su melancolía de seres irregulares. Prodigios o engendros, era obvio que el resto del mundo no dejaría nunca de hacerse preguntas sobre la vida siamesa: los secretos qué, cómo y cuándo de su existencia aberrante. Para Cástor la ausencia más notable en el pandemonio de información siamesa que llegó a reunir su madre tenía que ver con sus confrontaciones. Nunca un periodista se molestó en preguntarles por sus desavenencias, sus riñas, las elementales distinciones de carácter que son naturales en cualquier mellizo y que hubieran acentuado el dramatismo de su fraterno matrimonio de carne con Pólux. El mejor ejemplo de este tipo de desencuentros lo provocó nada menos que la foto de los mellizos de Siam: una tarde, recién cumplidos los trece años, Cástor pegó la fotografía en la cabecera de su cama. Sólo verla, Pólux estalló en cólera diciendo que no necesitaban de esa imagen para acordarse de su tragedia, que no había motivo para gloriarse de su situación, que no eran monstruos. Acaso más por contrariar a su hermano que por gustar de la fotografía, Cástor insistió en dejarla allí. Pólux intentó arrancarla, y en la riña descubrió que Cástor era mucho más fuerte que él. No valía siquiera el intento de pelear: lo mismo se dolían ambos con el jaloneo, lo mismo quedaban extenuados y maltrechos en la cama, resignados ante la sonrisa herida mellizos de Siam. A partir de entonces, como en una reiteración de la escena de la incubadora, Pólux reforzó su esfuerzo por desasirse de su hermano. Fue él quien investigó y analizó hasta el cansancio la posibilidad de un día someterse a la riesgosa operación que podría separarlos. En ese entonces, cirugías de esta guisa eran poco menos que imposibles, no sólo por la ingente cantidad de órganos involucrados, sino por las insalvables dificultades económicas que aquello significaba. A esto había que añadir la abulia de Cástor en todo lo relacionado con su separación. Contemplativo, cáustico o sencillamente resignado, Cástor fue primero el pasivo espectador de la ansiedad de su hermano. Y poco después comenzó a sabotearlo. Dios, insistía ante la desesperación de Pólux, había querido que naciesen así, y ese mismo Dios sabría suprimirlos a tiempo, siempre juntos. Dios terminaría con ellos para siempre, remitiéndolos quién sabe si a un Paraíso poblado de siameses, o a un Infierno que no podría ser muy distinto. Con frecuencia Cástor se regodeaba en imaginar qué pasaría con ellos en el Juicio Final o en la Resurrección de la Carne. ¿Les tendrían una consideración especial? ¿De entrada les perdonarían sus pecados? La santidad de uno obligaría a los ángeles a permitir que el otro, réprobo sin remedio, ingresara también en el Paraíso? Sometidos a aquella existencia dual, Cástor y Pólux seguirían entonces por la vida dando tumbos, ocultos el mayor tiempo posible, incrementando la angustia secreta y el ulterior olvido de la madre, quien al cabo dejaría de atender a la prensa y quizás comenzaría a dudar ella misma de las bondades de la monstruosidad de sus vástagos. Acaso a consecuencia de su evidente supremacía física sobre su hermano, Pólux comenzó a buscar en su cerebro su única posible independencia. Cástor, por su parte, se dejó arrastrar a las aulas como un injerto en la desmesurada aplicación de Pólux. Se mostró tan soberbio como desinteresado en las materias, burlón casi ante el absurdo hecho de que tuviese que presentar exámenes que su hermano aprobaría con honores y que él ni siquiera se molestaría en responder. Lo mismo que en su hipotético ingreso en el Paraíso, Cástor sabía que no debía preocuparse: nadie podría expulsarlo de las aulas, ni consignarlo en una escuela de alumnos deficientes o problemáticos. En cualquier caso lo dejarían seguir adelante como la sombra de un hermano afanoso —se decía que brillante—, quien debía pagar con los desastres escolares de Cástor la pena que a este último provocaba tener que mostrarse en público, soportar las miradas de sus condiscípulos, sus maestros, los padres. Con frecuencia Cástor fingía resfriados, migrañas o intensos dolores estomacales que los obligaban a quedarse en casa o a que los devolviesen a ella. Pólux le echaba en cara sus charadas, le decía no te duele nada, yo sé que no te duele. A lo que Cástor, carcajeándose camino a casa, le preguntaba, ¿cómo lo sabes?, ¿eh? Ya en casa, Cástor alimentaba su venganza contra Pólux por haberlo expuesto al mundo: mientras su hermano estudiaba, Cástor ojeaba revistas, iba al baño con enervante frecuencia, escuchaba música estridente. Por su parte, Pólux, abajado por la fuerza física de Cástor, hacía lo que podía para sortear el sabotaje: estudiaba mientras podía para sortear el sabotaje: estudiaba mientras el otro dormía, procuraba ignorarlo, se tapaba los oídos. La madre murió cuando cumplieron diecisiete. Entonces ya no quedó quien los mirase como dignos o mejores. De esta suerte, guiada par la angustia y el desamparo, Pólux se internó aún más hondo en los libras, estudió cuanto pudo y llegó inclusive a dar muestras de una notable lucidez, la cual aprovechaba para escribir ensayos que, si bien no eran bien pagados, le daban al menos un sustento y el consuelo de no tener que dar la cara. Aun así, Cástor le reclamaba que los exhibiese cuando Pólux seguía publicando e insistía en recibir a algún periodista. Sólo a veces, cuando el fortachón Cástor estaba de buen talante, los hermanos concedían una entrevista en la que Pólux tenía poca oportunidad para expresarse ante los comentarios cáusticos de Cástor. En aquella orfandad Cástor comprendió a cabalidad cuán cómodo era vivir unido a un hermano diligente. Y descubrió asimismo en el chantaje una nueva forma de poder sobre el cuerpo que compartía con Pólux: se dejaba alimentar a regañadientes, amenazaba a su hermano cada vez que éste le reclamaba su abulia. Cástor sabía que ni siquiera debía temer un reclamo legal de Pólux. ¿Qué dirían los jueces? ¿Quién decidiría cuál de los dos era dueño de aquel cuerpo? La ley no alcanzaba ese tipo de discriminaciones: el veredicto siempre sería injusto. Cástor desde entonces sospechaba que la muerte de uno acarrearía la del otro, lo cual solo le importó como posible retribución contra Dios sabe qué falta de su hermano. Con esta convicción, Cástor se dio a la bebida. Macabro y divertido, se consagró a la lenta destrucción de aquel cuerpo infame. En respuesta al afán de Pólux por aferrarse a la vida, Cástor se embriagaba sin descanso y gozaba con la idea de que llegase un día en que su hígado, alimentado por flujos compartidos, reventase. Pólux le imploraba sobriedad, le rogaba que respetase aquel cuerpo que no era solamente suyo. Reclámale a Dios, respondía Cástor apurando más botellas, copas, garrafas. Beber se convirtió en su única ocupación y en su único propósito. Pólux se aferraba a la vida, y él, a la muerte de ambos: una muerte alucinada y feliz en una borrachera que su hermano compartía a su pesar cuando el alcohol le saturaba la sangre y le hacía vomitar la entraña sobre sus escritos mientras que su hermano, más tolerante a la bebida, se sentía más bien alegre. Finalmente una noche despertaron con intensos dolores. Un dolor que anunciaba el estallido del hígado. Pólux llamó a los servicios de urgencia mientras Cástor se dejaba matar por el dolor, por esa pena que parecía más intensa en su hermano, pero que era y siempre había sido la misma. Contra lo esperado, el hospital consiguió una donación, sólo una, para el transplante. Mientras un Cástor adolorido y un Pólux ya exánime eran transportados en la ambulancia, los camilleros y los médicos y las enfermeras se preguntaban quién se quedaría con la víscera providente. Pero no hubo tiempo para decidir nada: el hígado llegó a tiempo para Cástor y tarde para Pólux, quien murió en la ambulancia, incapaz de soportar el dolor, la rabia, la vida. Lástima, se dijo Cástor en el quirófano poco antes de pedir a la enfermera que le aplicasen una anestesia local. Pero enseguida descubrió que la muerte de su hermano no le inquietaba gran cosa. El tumor sería extirpado, pues estaba seco, y del cuerpo de Pólux podrían obtenerse nuevas vísceras para el cuerpo sobreviviente. Quizá mañana, cuando fuese libre del todo, Cástor consideraría muy seriamente dejar de beber.

Published on June 27, 2018 18:00

June 18, 2018

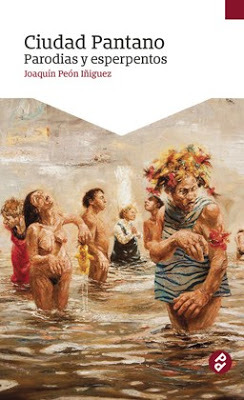

Ciudad Pantano. Parodias y esperpentos - Joaquín Peón Iñiguez

La parodia literaria, cuyos orígenes se remontan a los romanos y a la poesía griega antigua, ha permeado diversos géneros literarios desde entonces. El origen de la palabra «parodia» es, precisamente, griego: παρῳδία. En una interpretación simplista, el prefijo (‘contra’), la raíz (‘canción’) y el sufijo (‘cualidad’), indicarían una imitación irónica que aporta una nueva visión y comprensión de la obra original. Para Túa Blesa, «La parodia hunde la pluma en el centro de lo literario».La parodia es la muestra perfecta de intertextualidad porque crea vínculos entre ambos textos: el texto originario es “recuperado” para generar simulaciones de sus personajes, argumentos y mitología. El autor del nuevo texto los renombra, resignifica y traslada a un contexto contemporáneo a través de contrastes visibles: altera el discurso. Este juego de la simulación o caricaturización es un acto profundo que implica la introspección y un conocimiento amplio de la obra y el autor originales. Un ejemplo emblemático sería el de Cervantes con Don Quijote de la Mancha , una parodia a las novelas de caballerías (tan respetadas en su tiempo), donde incluso habla de otras parodias: «Otro libro tengo también, a quien he de llamar Metamorfóseos, o Ovidio español, de invención nueva y rara, porque en él, imitando a Ovidio a lo burlesco, pinto quién fue la Giralda de Sevilla y el Ángel de la Madalena. Otro libro tengo, que le llamo Suplemento a Virgilio Polidoro, que trata de la invención de las cosas, que es de grande erudición y estudio, a causa que las cosas que se dejó de decir Polidoro de gran sustancia las averiguo yo y las declaro por gentil estilo».Joaquín Peón Íñiguez (escritor mexicano, 1987), autor de Ciudad Pantano. Parodias y esperpentos(Editorial Paraíso Perdido, 2017), retoma obras de grandes autores latinoamericanos como Borges, Rulfo, Sabato y Pizarnik, para construir su propia urbe hecha con retazos de otros universos, una Ciudad Pantano (doble de CDMX, ciudades cenagosas y con fauna propia) que imita, pero que también se sirve de giros argumentales y humor para edificarse. Con su propio discurso narrativo, Peón sorprende al recrear construcciones dramáticas que se sostienen por sí solas y desarrolla un estilo propio.De forma original y admirable, el autor juzga también su propia obra, critica los convencionalismos, los abusos del sistema laboral actual, a cierto gremio de escritores contemporáneos, a las editoriales transnacionales, el arte moderno, las relaciones interpersonales y el establishment literario-editorial.Ciudad Pantano es la fusión de la voz ensayística y la voz narradora de Peón, una mezcla de relato y ensayo literario (notorio sobre todo en «Contra el taquero») con una fuerte carga introspectiva que no sólo juega con las obras de autores canónicos, también lo hace con el lenguaje y la tipografía. Venerando a varios de sus autores predilectos, Peón configuró por completo una urbe, erigió edificios, construyó calles y la pobló con esperpentos muy parecidos a nosotros: creó a los extravagantes habitantes de Ciudad Pantano a partir de las sombras y los nombres de personajes ya existentes y entrañables. Si el lector desconoce la obra o al autor parodiados (aludidos desde los títulos), eso no impide que pueda establecer afinidades con los diversos conflictos, personajes y situaciones absurdas ligadas por una acción dramática eficaz, por lo que no es algo que restrinja la accesibilidad de los propios textos.El agudo ingenio de Peón critica, analiza obras canónicas y estilos y se refleja también en asociaciones sintácticas cómicas o en juegos fonéticos de los nombres propios. El autor, de forma lúdica, reflexiona y hace reflexionar al lector con una buena dosis de ocurrencias meticulosas alejada del simplismo. Es una forma de denuncia que busca la catarsis por medio de la ironía, de la habilidad del autor para localizar fisuras en una aparente perfección y escudriñar a través de ellas.Peón utiliza el pensamiento crítico como forma de defensa, usa el humor para rebelarse contra las normas y lo establecido, llegando en ocasiones al límite con lo absurdo: en Ciudad Pantano el gracejo va de la mano con la cavilación, misma que se deleita al detectar inesperadamente lo paradójico, la incongruencia o lo irracional.En «El laberinto de la socialización», Peón habla de los pantanenses precolombinos, crónicas de la conquista, y la fundación de una ciudad destinada a desaparecer paulatinamente devorada por sus propias entrañas fangosas.«Del coronel y otros demonios» es una de las parodias más logradas del libro: “Ciudad Pantano no es tanto un lugar, sino un trastorno psicótico”. En una vivienda de interés social es encontrado el cadáver decapitado del hombre más hermoso. Roedores alados, murciélagos mágicos, una encueratriz voladora y un mariposario místico cuyo aroma embriagador impide a la gente marcharse rodearán el caso no resuelto de homicidio. «Diarios del subpantano» es una seria de pensamientos introspectivos y preguntas existenciales que oscilan entre lo filosófico y lo trivial/cómico: “Voces dispersas. Voces que dicen cosas extrañas como «La noche tiene forma de un grito de lobo», o «¿Dónde podrías contratar a un agente literario?»”.«La máquina para cenar» introduce, a lo largo de un diálogo entre un padre distante y prejuicioso y un hijo incomprendido, a “las criaturas de tormenta”, famosos monstruos creados por la cultura popular, relato que culmina con un discurso en sueco de Carlos Fuentes.El estilo incisivo de Peón y el humor ácido en su obra nos otorgan otra perspectiva de los textos canónicos, y esto también enriquece a las obras originales. Peón, a través de este homenaje, les quita el manto de formalidad y sobriedad y asume la hilaridad como emblema.Aldous Huxley afirmó que «Las parodias y las caricaturas son las críticas más penetrantes». Al respecto, Peón declaró en una entrevista que «la realidad supera a las parodias», que «una representación caricaturesca puede ser más cercana a la realidad que una representación realista», y que «escribir parodias también se presta a reírse de uno mismo, pues los horrores del mundo se reflejan en el individuo, y viceversa. (…) Además, todos somos ridículos hasta que se demuestre lo contrario». De vez en cuando es necesario deshacernos de la máscara de formalidad y solemnidad para liberar el alma con una carcajada honesta y no tomarse tan enserio la vida ni la muerte: «Me pregunto por qué lo que a otro le parece trágico, a mí me deshilacha en risa y carnaval. Me pregunto si el mundo no tiene salvación a menos que nos riamos lo suficiente de él. Lo mismo para los individuos que no se rían de sí mismos».En un contexto creativo inmerso en la seriedad y la pretensión, es un gran acierto para Paraíso Perdido haber apostado por esta obra híbrida.

Ciudad Pantano está a la venta en la tienda en línea de la editorial, así como en las librerías El Sótano, Gandhi y El Péndulo.Para finalizar, transcribo algunas de mis citas favoritas del libro:“Hasta donde alcanza mi memoria, hasta donde empieza el olvido.” p. 15“A veces, ante la duda, cuando la confusión lo nubla todo y no hay faro que oriente, me pregunto cómo procedería un adolescente alcoholizado en mi situación. Luego, actúo.” p. 17

“Bailo para olvidar que la realidad también supera a las parodias”. p. 22

“El amor, el deseo, la imaginación, todo lo mejor del mundo tiene colmillos.” p. 24

“Todo aquí es una parodia de un mundo ideal” p. 26

“¿Repugnantes los caños? Repugnantes las ciudades, con su ritmo frenético, su maldita eficacia, su intransigencia, su agresividad, y todos esos seres con sus respectivas caras de mirar para abajo, de mirar para arriba, de te lo compro, de te lo vendo, de absoluta certeza, melancolía y fragilidad. Algún día todas las ciudades serán iguales, funcionarán como algoritmos. Toneladas de mierda, orines y ratas son inofensivas en comparación con eso.” p. 57

“La memoria es así, si uno le da cuerda, asfixia.” p. 81

“La imaginación es un juguete para torturar.” p. 129

“Reía sin comprender que ese gozo que hallaba en el dolor no era sino una sensibilidad nata hacia la ironía.” p. 133

Published on June 18, 2018 15:11

May 31, 2018

La inacabada vida y obra de J. Chirgo - Gerardo de la Cruz

Published on May 31, 2018 09:10

May 30, 2018

El que inventó la pólvora - Carlos Fuentes (cuento)

«El que inventó la pólvora» es un cuento de Carlos Fuentes publicado en el libro Los días enmascarados en 1954.

El que inventó la pólvora

Uno de los pocos intelectuales que aún existían en los días anteriores a la catástrofe, expresó que quizá la culpa de todo la tenía Aldous Huxley. Aquel intelectual -titular de la misma cátedra de sociología, durante el año famoso en que a la humanidad entera se le otorgó un Doctorado Honoris Causa, y clausuraron sus puertas todas las Universidades-, recordaba todavía algún ensayo de Music at Night: los snobismos de nuestra época son el de la ignorancia y el de la última moda; y gracias a éste se mantienen el progreso, la industria y las actividades civilizadas. Huxley, recordaba mi amigo, incluía la sentencia de un ingeniero norteamericano: «Quien construya un rascacielos que dure más de cuarenta años, es traidor a la industria de la construcción». De haber tenido el tiempo necesario para reflexionar sobre la reflexión de mi amigo, acaso hubiera reído, llorado, ante su intento estéril de proseguir el complicado juego de causas y efectos, ideas que se hacen acción, acción que nutre ideas. Pero en esos días, el tiempo, las ideas, la acción, estaban a punto de morir.La situación, intrínsecamente, no era nueva. Sólo que, hasta entonces, habíamos sido nosotros, los hombres, quienes la provocábamos. Era esto lo que la justificaba, la dotaba de humor y la hacía inteligible. Éramos nosotros los que cambiábamos el automóvil viejo por el de este año. Nosotros, quienes arrojábamos las cosas inservibles a la basura. Nosotros, quienes optábamos entre las distintas marcas de un producto. A veces, las circunstancias eran cómicas; recuerdo que una joven amiga mía cambió un desodorante por otro sólo porque los anuncios le aseguraban que la nueva mercancía era algo así como el certificado de amor a primera vista. Otras, eran tristes; uno llega a encariñarse con una pipa, los zapatos cómodos, los discos que acaban teñidos de nostalgia, y tener que desecharlos, ofrendarlos al anonimato del ropavejero y la basura, era ocasión de cierta melancolía.Nunca hubo tiempo de averiguar a qué plan diabólico obedeció, o si todo fue la irrupción acelerada de un fenómeno natural que creíamos domeñado. Tampoco, dónde se inició la rebelión, el castigo, el destino -no sabemos cómo designarlo. El hecho es que un día, la cuchara con que yo desayunaba, de legítima plata Christoph; se derritió en mis manos. No di mayor importancia al asunto, y suplí el utensilio inservible con otro semejante, del mismo diseño, para no dejar incompleto mi servicio y poder recibir con cierta elegancia a doce personas. La nueva cuchara duró una semana; con ella, se derritió el cuchillo. Los nuevos repuestos no sobrevivieron las setenta y dos horas sin convertirse en gelatina. Y claro, tuve que abrir los cajones y cerciorarme: toda la cuchillería descansaba en el fondo de las gavetas, excreción gris y espesa. Durante algún tiempo, pensé que estas ocurrencias ostentaban un carácter singular. Buen cuidado tomaron los felices propietarios de objetos tan valiosos en no comunicar algo que, después tuvo que saberse, era ya un hecho universal. Cuando comenzaron a derretirse las cucharas, cuchillos, tenedores, amarillentos, de alumno y hojalata, que usan los hospitales, los pobres, las fondas, los cuarteles, no fue posible ocultar la desgracia que nos afligía. Se levantó un clamor: las industrias respondieron que estaban en posibilidad de cumplir con la demanda, mediante un gigantesco esfuerzo, hasta el grado de poder reemplazar los útiles de mesa de cien millones de hogares, cada veinticuatro horas.El cálculo resultó exacto. Todos los días, mi cucharita de té -a ella me reduje, al artículo más barato, para todos los usos culinarios- se convertía, después del desayuno, en polvo. Con premura, salíamos todos a formar cola para adquirir una nueva. Que yo sepa, muy pocas gentes compraron al mayoreo; sospechábamos que cien cucharas adquiridas hoy serían pasta mañana, o quizá nuestra esperanza de que sobrevivieran veinticuatro horas era tan grande como infundada. Las gracias sociales sufrieron un deterioro total; nadie podía invitar a sus amistades, y tuvo corta vida el movimiento, malentendido y nostálgico, en pro de un regreso a las costumbres de los vikingos.Esta situación, hasta cierto punto amable, duró apenas seis meses. Alguna mañana, terminaba mi cotidiano aseo dental. Sentí que el cepillo, todavía en la boca, se convertía en culebrita de plástico; lo escupí en pequeños trozos. Este género de calamidades comenzó a repetirse casi sin interrupciones. Recuerdo que ese mismo día, cuando entré a la oficina de mi jefe en el Banco, el escritorio se desintegró en terrones de acero, mientras los puros del financiero tosían y se deshebraban, y los cheques mismos daban extrañas muestras de inquietud… Regresando a la casa, mis zapatos se abrieron como flor de cuero, y tuve que continuar descalzo. Llegué casi desnudo: la ropa se habla caído a jirones, los colores de la corbata se separaron y emprendieron un vuelo de mariposas. Entonces me di cuenta de otra cosa: los automóviles que transitaban por las calles se detuvieron de manera abrupta, y mientras los conductores descendían, sus sacos haciéndose polvo en las espaldas, emanando un olor colectivo de tintorería y axilas, los vehículos, envueltos en gases rojos, temblaban. Al reponerme de la impresión, fijé los ojos en aquellas carrocerías. La calle hervía en una confusión de caricaturas: Fords Modelo T, carcachas de 1909, Tin Lizzies, orugas cuadriculadas, vehículos pasados de moda.La invasión de esa tarde a las tiendas de ropa y muebles, a las agencias de automóvil, resulta indescriptible. Los vendedores de coches -esto podría haber despertado sospechas- ya tenían preparado el Modelo del Futuro, que en unas cuantas horas fue vendido por millares. (Al día siguiente, todas las agencias anunciaron la aparición del Novísimo Modelo del Futuro, la ciudad se llenó de anuncios démodé del Modelo del día anterior -que, ciertamente, ya dejaba escapar un tufillo apolillado-, y una nueva avalancha de compradores cayó sobre las agencias.)Aquí debo insertar una advertencia. La serie de acontecimientos a que me vengo refiriendo, y cuyos efectos finales nunca fueron apreciados debidamente, lejos de provocar asombro o disgusto, fueron aceptados con alborozo, a veces con delirio, por la población de nuestros países. Las fábricas trabajaban a todo vapor y terminó el problema de los desocupados. Magnavoces instalados en todas las esquinas, aclaraban el sentido de esta nueva revolución industrial: los beneficios de la libre empresa llegaban hoy, como nunca, a un mercado cada vez más amplio; sometida a este reto del progreso, la iniciativa privada respondía a las exigencias diarias del individuo en escala sin paralelo; la diversificación de un mercado caracterizado por la renovación continua de los artículos de consumo aseguraba una vida rica, higiénica y libre. «Carlomagno murió con sus viejos calcetines puestos -declaraba un cartel- usted morirá con unos Elasto-Plastex recién salidos de la fábrica.» La bonanza era increíble; todos trabajaban en las industrias, percibían enormes sueldos, y los gastaban en cambiar diariamente las cosas inservibles por los nuevos productos. Se calcula que, en mi comunidad solamente, llegaron a circular en valores y en efectivo, más de doscientos mil millones de dólares cada dieciocho horas.El abandono de las labores agrícolas se vio suplido, y concordado, por las industrias química, mobiliaria y eléctrica. Ahora comíamos píldoras de vitamina, cápsulas y granulados, con la severa advertencia médica de que era necesario prepararlos en la estufa y comerlos con cubiertos (las píldoras, envueltas por una cera eléctrica, escapan al contacto con los dedos del comensal).Yo, justo es confesarlo, me adapté a la situación con toda tranquilidad. El primer sentimiento de terror lo experimenté una noche, al entrar a mi biblioteca. Regadas por el piso, como larvas de tinta, yacían las letras de todos los libros. Apresuradamente, revisé varios tomos: sus páginas, en blanco. Una música dolorosa, lenta, despedida, me envolvió; quise distinguir las voces de las letras; al minuto agonizaron. Eran cenizas. Salí a la calle, ansioso de saber qué nuevos sucesos anunciaba éste; por el aire, con el loco empeño de los vampiros, corrían nubes de letras; a veces, en chispazos eléctricos, se reunían… amor rosa palabra, brillaban un instante en el cielo, para disolverse en llanto. A la luz de uno de estos fulgores, vi otra cosa: nuestros grandes edificios empezaban a resquebrajarse; en uno, distinguí la carrera de una vena rajada que se iba abriendo por el cuerpo de cemento. Lo mismo ocurría en las aceras, en los árboles, acaso en el aire. La mañana nos deparó una piel brillante de heridas. Buen sector de obreros tuvo que abandonar las fábricas para atender a la reparación material de la ciudad; de nada sirvió, pues cada remiendo hacía brotar nuevas cuarteaduras.Aquí concluía el periodo que pareció haberse regido por el signo de las veinticuatro horas. A partir de este instante, nuestros utensilios comenzaron a descomponerse en menos tiempo; a veces en diez, a veces en tres o cuatro horas. Las calles se llenaron de montañas de zapatos y papeles, de bosques de platos rotos, dentaduras postizas, abrigos desbaratados, de cáscaras de libros, edificios y pieles, de muebles y flores muertas y chicle y aparatos de televisión y baterías. Algunos intentaron dominar a las cosas, maltratarlas, obligarlas a continuar prestando sus servicios; pronto se supo de varias muertes extrañas de hombres y mujeres atravesados por cucharas y escobas, sofocados por sus almohadas, ahorcados por las corbatas. Todo lo que no era arrojado a la basura después de cumplir el término estricto de sus funciones, se vengaba así del consumidor reticente.La acumulación de basura en las calles las hacía intransitables. Con la huida del alfabeto, ya no se podían escribir directrices; los magnavoces dejaban de funcionar cada cinco minutos, y todo el día se iba en suplirlos con otros. ¿Necesito señalar que los basureros se convirtieron en la capa social privilegiada, y que la Hermandad Secreta de Verrere era, de facto, el poder activo detrás de nuestras instituciones republicanas? De viva voz se corrió la consigna: los intereses sociales exigen que para salvar la situación se utilicen y consuman las cosas con una rapidez cada día mayor. Los obreros ya no salían de las fábricas; en ellas se concentró la vida de la ciudad, abandonándose a su suerte edificios, plazas, las habitaciones mismas. En las fábricas, tengo entendido que un trabajador armaba una bicicleta, corría por el patio montado en ella; la bicicleta se reblandecía y era tirada al carro de la basura que, cada día más alto, corría como arteria paralítica por la ciudad; inmediatamente, el mismo obrero regresaba a armar otra bicicleta, y el proceso se repetía sin solución. Lo mismo pasaba con los demás productos; una camisa era usada inmediatamente por el obrero que la fabricaba, y arrojada al minuto; las bebidas alcohólicas tenían que ser ingeridas por quienes las embotellaban, y las medicinas de alivio respectivas por sus fabricantes, que nunca tenían oportunidad de emborracharse. Así sucedía en todas las actividades.Mi trabajo en el Banco ya no tenía sentido. El dinero había dejado de circular desde que productores y consumidores, encerrados en las factorías, hacían de los dos actos uno. Se me asignó una fábrica de armamentos como nuevo sitio de labores. Yo sabía que las armas eran llevadas a parajes desiertos, y usadas allí; un puente aéreo se encargaba de transportar las bombas con rapidez, antes de que estallaran, y depositarlas, huevecillos negros, entre las arenas de estos lugares misteriosos.Ahora que ha pasado un año desde que mi primera cuchara se derritió, subo a las ramas de un árbol y trato de distinguir, entre el humo y las sirenas, algo de las costras del mundo. El ruido, que se ha hecho sustancia, gime sobre los valles de desperdicio; temo -por lo que mis últimas experiencias con los pocos objetos servibles que encuentro delatan- que el espacio de utilidad de las cosas se ha reducido a fracciones de segundo. Los aviones estallan en el aire, cargados de bombas; pero un mensajero permanente vuela en helicóptero sobre la ciudad, comunicando la vieja consigna: «Usen, usen, consuman, consuman, ¡todo, todo!» ¿Qué queda por usarse? Pocas cosas, sin duda.Aquí, desde hace un mes, vivo escondido, entre las ruinas de mi antigua casa. Huí del arsenal cuando me di cuenta que todos, obreros y patrones, han perdido la memoria, y también, la facultad previsora… Viven al día, emparedados por los segundos. Y yo, de pronto, sentí la urgencia de regresar a esta casa, tratar de recordar algo apenas estas notas que apunto con urgencia, y que tampoco dicen de un año relleno de datos- y formular algún proyecto.¡Qué gusto! En mi sótano encontré un libro con letras impresas; es Treasure Island, y gracias a él, he recuperado el recuerdo de mí mismo, el ritmo de muchas cosas… Termino el libro («¡Pieces of eight! ¡Pieces of eight!») y miro en redor mío. La espina dorsal de los objetos despreciados, su velo de peste. ¿Los novios, los niños, los que sabían cantar, dónde están, por qué los olvidé, los olvidamos, durante todo este tiempo? ¿Qué fue de ellos mientras sólo pensábamos (y yo sólo he escrito) en el deterioro y creación de nuestros útiles? Extendí la vista sobre los montones de inmundicia. La opacidad chiclosa se entrevera en mil rasguños; las llantas y los trapos, la obsesidad maloliente, la carne inflamada del detritus, se extienden enterrados por los cauces de asfalto; y pude ver algunas cicatrices, que eran cuerpos abrazados, manos de cuerda, bocas abiertas, y supe de ellos.No puedo dar idea de los monumentos alegóricos que sobre los desperdicios se han construido, en honor de los economistas del pasado. El dedicado a las Armonías de Bastiat, es especialmente grotesco.Entre las páginas de Stevenson, un paquete de semillas de hortaliza. Las he estado metiendo en la tierra, ¡con qué gran cariño!… Ahí pasa otra vez el mensajero:«USEN TODO… TODO… TODO»Ahora, ahora un hongo azul que luce penachos de sombra y me ahoga en el rumor de los cristales rotos…Estoy sentado en una playa que antes -si recuerdo algo de geografía- no bañaba mar alguno. No hay más muebles en el universo que dos estrellas, las olas y arena. He tomado unas ramas secas; las froto, durante mucho tiempo… ah, la primera chispa…

Published on May 30, 2018 12:50