Alessio Brugnoli's Blog, page 145

July 2, 2018

Coase e l’ignoranza

[image error]

Nostro compito è scoprire perché nasce l’impresa in un’economia di scambi specializzata. La principale spiegazione del perché è vantaggioso creare un’impresa sembra essere il fatto che l’utilizzo del meccanismo dei prezzi di mercato comporta un costo. Il costo più evidente dell’organizzare la produzione tramite il meccanismo dei prezzi è quello di scoprire quali sono i prezzi che interessano. Il funzionamento del mercato comporta un certo costo e, formando un’organizzazione e permettendo a un’autorità (un imprenditore) di dirigere le risorse, possono essere risparmiati taluni costi di contrattazione

Un’impresa consiste dunque in un sistema di rapporti che vengono in essere quando la direzione dell’uso delle risorse dipende da un imprenditore. L’approccio finora sviluppato sembra offrire un vantaggio consistente nel fatto che è possibile attribuire un significato scientifico a ciò che si intende quando si afferma che che un’impresa cresce o si riduce di dimensioni. Un’impresa si espande quando altre ulteriori transazioni (che possono essere scambi di mercato coordinati tramite il meccanismo dei prezzi) vengono organizzate dall’imprenditore e diventa più piccola quando quest’ultimo abbandona l’organizzazione di queste transazioni

Un’impresa tenderà ad espandersi fino a che i costi di organizzare una transazione in più all’interno dell’impresa diventano uguali ai costi di effettuare la stessa transazione mediante uno scambio di mercato, o ai costi di organizzare un’impresa diversa.

E’ un brano di The nature of the firm, in cui il buon vecchio Ronald Coase si pone una domanda all’apparenza assai scema: perché esistono le aziende ? Domanda che messa in forma più elegante e dotta, può essere tradotta in un

Perché un grande segmento delle attività di produzione non viene coordinato in maniera decentralizzata attraverso gli scambi di mercato e ha necessità dell’esistenza di strutture complesse, gerarchiche e accentrate per funzionare ?

La spiegazione che si da Coase è legata alla natura stessa del Mercato: questo non è neutrale, non regala pasti gratis, ma per funzionare implica una serie di costi nascosti, che vengono chiamati d’attrito o di transazione. Costi che in linea di massima possono essere classificati secondo le seguenti tipologie:

Costi legati alla ricerca del prezzo più conveniente per un bene e/o un servizio;

Costi legati alla negoziazione tra fornitore e cliente;

Costi accessori all’esecuzione della transazione tra le parti;

Costi legati all’impossibilita’ di stipulare contratti completi quando l’orizzonte temporale e’ sufficientemente lungo, la cosiddetta incertezza sul futuro di cui parlava Keynes.

Secondo Coase, le aziende nascono proprio perché; accentrando e razionalizzando l’uso delle risorse, permettono all’imprenditore di ridurre e razionalizzare tali costi, poiché internalizzare certe transazioni costa meno che lasciarle sul mercato.All’aumentare delle transazioni internalizzate aumenteranno le dimensioni dell’impresa. Fino a quando può accadere ?

Finché il costo internalizzato diventa superiore a quello del mercato. Esistono infatti anche costi della gerarchia: si può arrivare al punto in cui il costo di gestione interna della transazione eguaglia o supera quello del mercato.

Ora, la grande utopia di Internet, nata già negli anni Novanta, è stata quella di potere ridurre in maniera drastica i costi di transazione, tramite l’eliminazione di una serie di intermediari impiegati nell’esecuzione delle transazione. Il che non è proprio vero: di fatto Internet, non ha eliminato i costi di transazione, ne ha solo cambiato la Natura. Faccio l’esempio del Public Cloud: una qualsiasi impresa potrebbe essere a prima vista contenta di avere eliminati capex, opex e costi nascosti legati al tenersi in casa il proprio Data Center, ma in compenso, per usufruire al meglio di tali servizi, si deve affidare

a nuovi intermediari, che veicolano soluzioni di Multi Cloud.

Tuttavia, questa utopia ha paradossalmente portato a due effetti, tra loro contraddittori: da una parte, tutta la mitologia dell’outsourcing e della consulenza, nella convinzione, spesso falsa, che comprare servizi e competenze dall’esterno fosse più conveniente che valorizzare al meglio quelli interni.

Dall’altra il cosiddetto fai da te: basta leggiucchiare un articolo su una rivista, dare uno sguardo distratto a un report di Gartner, per autoproclamarsi, da parte di manager che fino al giorno prima facevano, anche bene, un lavoro differente, grandi esperti di una tematica, prendendo così spesso decisioni azzardate e topiche epiche.

Negli ultimi anni, questa forma mentis è passata dalle aziende ai singoli, generando una sorta di demonizzazione delle competenze e un culto dell’ignoranza: per citare il buon Quattrociocchi, che ha dedicato tanti libri e articoli sul tema,

Dall’editoria alla musica, dal giornalismo alla scienza o pseudoscienza, la via per gli espertismi 2.0 è ormai tracciata: chiunque può mettere in rete ciò che ritiene più opportuno e distribuirla propria visione della realtà, senza filtri e controllo, al di là del merito personale, del curriculum o della conoscenza specifica.

E da qui nasce una disinformazione digitale di massa, su cui in Italia, purtroppo, si sono costruite dannose e immeritate fortune politiche..

Il discorso di Miguel de Unamuno – tacere significa mentire.

Ieri era il 12 Ottobre, un giorno che dovrebbe essere ricordato. Non per un santo in particolare, e nemmeno per qualche fatto particolarmente catastrofico o sconvolgente. Semplicemente, quasi 100 anni fa, più precisamente nel 1936, durante questa giornata Miguel de Unamuno, grande letterato spagnolo, pronunciò un discorso ricordato tuttora; un discorso che va contestualizzato nel periodo del franchismo, ma che può far riflettere su tutti i regimi instaurati a quel tempo e che, purtroppo, sussistono ancora in tanti Paesi.

Il 12 ottobre 1936 in Spagna si festeggiava il cosiddetto “día de la Fiesta de la raza”, e durante questa occasione si celebrò una grande cerimonia all’interno della università di Salamanca. Erano presenti la moglie del generale Francisco Franco e il generale Millán Astray, braccio destro di Franco. Unamuno era presente in quanto rettore dell’ universitá.

Conoscendo la figura di Unamuno, sappiamo che era un uomo profondamente tormentato, soprattutto a livello…

View original post 727 altre parole

July 1, 2018

Joe Petrosino

[image error]

Appena terminerò il romanzo ucronico ambientato all’Esquilino, ambientato in un mondo in cui vi è la dittatura di D’Annunzio, invece di quella di Mussolini, mi dedicherò a chiudere parecchi progetti in sospeso, dal concludere il seguito di Navi Grigie a buttare giù un romanzo in cui il Thomas Edward Lawrence, assieme a Barbara Grecale, avranno a che fare con gli strani esperimenti dei figlio di uno stimato imprenditore pavese, un certo Albert Einstein.

E soprattutto vorrei dedicarmi alle avventure palermitane di Andrea Conti, in cui all’ombra dei Florio e dei Whitaker, il mio eroe se la vedrà con la Mafia, poiché il Principe Padre, più per tirchieria e per il suo amore della roba, degno di Mazzarò o di Mastro Don Gesualdo, che per profonde ragioni morali, si è rifiutato di pagare il pizzo per le sue numerose, strampalate e innovative attività imprenditoriali nella Conca d’Oro.

Ovviamente, essendo il romanzo ambientato un paio d’anni prima de Il Canto Oscuro e di Lithica, apparirà come coprotagonista il buon Joe, Giuseppe, Petrosino. Il famoso poliziotto era nato a Padula, il 30 agosto 1860, da una famiglia, per l’epoca e l’ambiente, di buone condizioni economiche: il padre sarto, era riuscito a far studiare tutti i quattro figli e a mantenere un tenore di vita dignitoso.

Però, per la recessione economica a cui fu soggetto il nostro Sud dopo l’unità d’Italia e la repressione del brigantaggio, Petrosino senior decise di emigrare in America, stabilendosi a New York, ovviamente a Little Italy.

Giuseppe per vivere si mise a vendere giornali, a lucidar scarpe e a studiare la lingua inglese. Nel 1877, Joe (come ormai si chiamava) prese la cittadinanza statunitense, facendosi assumere l’anno dopo come netturbino dal dipartimento di Polizia newyorkese

La New York dell’Ottocento non è che fosse stata mai un gran modello di ordine pubblico:il centro del malavita era il Five Points un quartiere povero e degradato, paragonabile all’ East End di Londra, che, cosa per noi contemporanei è assai paradossale si trovava sull’isola di Manhattan a New York, negli Stati Uniti, e il cui centro era all’incrocio delle vie Anthony (oggi Worth Street), Cross (oggi Mosco Street)

e Orange (oggi Baxter Street). Al giorno d’oggi i Five Points corrisponderebbero ad una zona situata a metà strada tra Chinatown e il Distretto finanziario, circa all’incrocio tra Baxter Street e Worth Street.

Il quartiere iniziò a sorgere verso il 1820 vicino alla zona dove si trovava il laghetto Collect Pond: in origine fonte di acqua per la città, il laghetto era stato colmato nell’impossibilità di risolvere i suoi gravissimi problemi di inquinamento derivanti dagli scarichi industriali. Il lavoro di bonifica era stato realizzato in maniera inadeguata e le infiltrazioni d’acqua in superficie nella parte sudorientale crearono una palude piena di insetti e contaminata dagli scarichi delle abitazioni che fece precipitare immediatamente il valore dei terreni circostanti. La maggior parte dei residenti appartenenti alle classi

media e alta si trasferirono altrove, abbandonando il quartiere nelle mani degli immigrati più poveri che avevano iniziato ad arrivare all’inizio del decenni del 1820 per raggiungere il massimo afflusso nel decennio del 1840 a causa della grande carestia in Irlanda.

Il che generò il caos e un tasso di criminalità da favela brasiliane: nella Old Brewery, un iperaffollato edificio che ospitava fino a 1.000 miserabili, si verificò almeno un omicidio ogni notte per 15 anni, fino alla sua demolizione nel 1852. I Five Points furono dominati da varie gang rivali tra loro come i Roach Guards, i Dead Rabbits e i Bowery Boys, proprio quelli del film di Martin Scorsese. Come nel film, i Dead Rabbits, tra il 4 e il 5 luglio 1857 diede avvio a una vera e propria battaglia contro i Bowery Boys, il gruppo fino a pochi anni prima guidato da William Poole, noto come Bill “the Butcher”.

Uno scontro le cui motivazioni comprendevano sia il predominio criminale sia una lotta politica per il controllo delle istituzioni cittadine, in cui la corruzione e i fenomeni di cooping – ossia costringere con la violenza le persone a votare più di una volta – la facevano da padrone, sotto il benevolo occhio di associazioni politiche come il Tammany Hall democratico. Secondo quanto scrive Herbert Asbury nel saggio Le Gang di New York, nel 1862 la polizia arrestò 82.072 persone pari a circa il 10% della popolazione della città.

Per mettere ordine a in questo manicomio, l’amministrazione cittadina di New York da una parte riempì la polizia di irlandesi,dall’altra demolì il quartiere, deportandone la popolazione in un’altra parte della città. Il problema però fu che arrivando nuovi etnie di immigrati, questi si portavano dietro la loro criminalità

Ad esempio dopo la “Chinese Exclusion Act” del 1882 , la legge che vietava l’immigrazione cinese negli USA, sempre a New York cominciarono a diffondersi la versione locale delle triadi, le tong, come On Leongs e gli Hip Sings, società segrete che offrivano lavoro e protezione ai membri e divennero famose per la gestione di scommesse illegali, della prostituzione e del traffico d’oppio, le cui faide, degne di

un film di Bruce Lee, portarono l’attuale Doyers Street ad essere soprannominata “the Bloody Angle”. Oppure gli ebrei capeggiati da Monk Eastman, al secolo Edward Osterman, il quale aveva alle sue dipendenze circa 1200 persone, tra cui Max Zweifach e Jack Zelig.

Ma soprattutto gli immigrati italiani, con la loro Mano Nera, nome che significa tutto e nulla: era probabilmente una delle tante società segrete anarchiche, leggenda famigliare racconta che un prozio di mio nonno ne facesse parte, ma che a New York indicava la criminalità organizzata. Il nome derivava dall’abitudine degli estorsori di inviare lettere minatorie alle loro vittime, le quali erano contrassegnate dall’emblema del teschio e tibie incrociate o dall’impronta di una mano nera, accompagnate da minacce di morte, di sfregi e danneggiamenti

Dinanzi a questo caos, la polizia locale, per problemi linguistici e culturali, non sapeva che pesci prendere. Non capiva i numerosi dialetti del Sud e i tanti “non detti” di quegli italiani che praticavano riti di coltelli e vendette, così come le aveva descritte l’etnografo palermitano, Giuseppe Pitré, dall’altra parte dell’oceano. Occorreva quindi conoscere la cultura italiana per cercare di arginare la loro malavita

E Joe fu il loro asso nella manica: assunto dal Dipartimento di polizia come spazzino, Petrosino era stato poi impiegato come informatore; nel 1883, non senza difficoltà, era stato ammesso alla polizia. Faceva un certo effetto vedere quell’uomo basso e atticciato (non superava il metro e sessanta), tra i giganteschi poliziotti irlandesi. In compenso Petrosino aveva spalle larghe, bicipiti possenti e, ciò che più contò per il suo arruolamento, grinta ed intelligenza, tutto ciò che gli aveva permesso di superare le difficoltà di essere l’unico poliziotto italiano, dileggiato dai connazionali e guardato con un certo sospetto dai colleghi.

Determinante ai fini della sua carriera, oltre al suo impegno, era stata la stima riposta in lui da Theodore Roosevelt, assessore alla polizia (e poi presidente degli Stati Uniti): grazie al suo appoggio nel 1895 Petrosino era stato promosso sergente, liberato dal servizio d’ordine pubblico, e quindi dalla divisa, e destinato alla conduzione d’indagini. I criminali di Little Italy si erano trovati improvvisamente di fronte ad un nemico che parlava la loro stessa lingua, che conosceva i loro metodi, che poteva entrare nei loro ambienti.

In più Joe, con il suo aspetto un poco snob, vestiva abito scuro, cappello duro, camicia bianca, scarpe dal tacco alto, per sembrare più alto, aveva una visione assai più moderna dei colleghi sull’indagine poliziesca. Intuì l’importanza di una mappatura della criminalità di New York, attraverso un lavoro certosino fatto di dati provenienti soprattutto dall’interno, coordinando operazioni e infiltrandosi tra gli

italo-americani grazie alla sua capacità di camuffarsi.

Si infiltrò nell’ organizzazione anarchica, responsabile della morte del re d’Italia Umberto I, riuscendo a scoprire l’intenzione di assassinare il presidente americano William McKinley durante la sua visita all’esposizione di Buffalo. Nel 1903 risolse il caso più importante della sua carriera, il “delitto del barile”, così chiamato per il fatto che il cadavere di Benedetto Madonia (malavitoso membro di una banda di falsari) venne ritrovato dentro il barile fatto a pezzi.

Nel 1905, divenendo poi tenente, gli era stata affidata l’organizzazione d’una squadra di poliziotti italiani, l’Italian Branch (composta di cinque membri, tra cui il successore di Petrosino, Michael Fiaschetti, nativo di Morolo). Un’occasione che vide Petrosino e l'”Italian Squad” contro la Mano Nera riguardò Enrico Caruso che, in tournée a New York, fu ricattato dai gangster sotto minaccia di morte. Petrosino convinse il tenore ad aiutarlo nel catturare i criminali.

Intanto però, a Palermo era stato compiuto il primo delitto eccellente di mafia. Nel 1893 era stato ammazzato da due sicari il direttore del Banco di Sicilia, Emanuele Notarbartolo. Ma il mandante di quell’omicidio era l’onorevole Raffaele Palizzolo, amico intimo di Giolitti, processato, prima condannato e poi assolto per insufficienza di prove. Nel 1909 Palizzolo, che avrebbe voluto essere rieletto in Parlamento, si reca proprio a New York per incontrare la comunità italo-americana. E sempre oltre oceano era fuggito anche uno dei due sicari che avevano ucciso Notarbatolo.

A New York, intanto, Palizzolo, aveva promosso il suo libro, “Le mie prigioni”, aveva tenuto comizi, si era presentato come amico del popolo, era stato ricevuto persino dal sindaco, mentre la stampa lo osannava. Ma per Joe Petrosino restava una persona poco per bene. E così il tenente aveva iniziato ad arrestare parecchi uomini vicini a Palizzolo per poi incontrare quest’ultimo in una stanza d’hotel. Palizzolo, poco dopo, prese il primo piroscafo che lo riportò in Italia.

Finanziato anche dai banchieri Rockfeller e J.P. Morgan, spaventati da un giro di soldi falsi messo in piedi da alcuni italo-americani, Joe Petrosino partì allora alla volta dell’Italia. La missione era top secret, ma a causa di una fuga di notizie tutti i dettagli furono pubblicati sul New York Herald. Petrosino partì comunque nell’erronea convinzione che in Sicilia la Mafia, come a New York, non si azzardasse a

uccidere un poliziotto.

Petrosino iniziò a lavorare da solo. Consultava casellari giudiziari e a fine giornata tornava all’Hotel de France in piazza Marina. La sera di venerdì 12 marzo 1909 due sconosciuti chiesero di lui e Petrosino lì seguì fuori dall’albergo, nel Giardino Garibaldi.

Alle 20.45 tre colpi di pistola in rapida successione e un quarto sparato subito dopo suscitarono il panico nella piccola folla che attendeva il tram al capolinea di piazza Marina a Palermo. Ci fu un generale fuggi fuggi: solo il giovane marinaio anconetano Alberto Cardella (Regia Nave Calabria della Marina Militare) si lanciò nel centro della piazza, da dove sono giunti gli spari: in tempo per vedere un uomo cadere lentamente a terra, ed altri due fuggire scomparendo nell’ombra. Non ci fu soccorso possibile, l’uomo era stato raggiunto da quattro pallottole: una al collo, due alle spalle, e una quarta mortale alla testa.

Poco dopo Joe fu identificato e il console statunitense a Palermo telegrafò al suo governo:

Petrosino ucciso a revolverate nel centro della città questa sera. Gli assassini sconosciuti. Muore un martire

Al funerale del poliziotto parteciparono circa 250.000 persone e resterà nella storia per essere stato il più importante funerale del nuovo secolo. Il governo americano mise a disposizione dei soldi per spingere le persone a dare informazioni sull’omicidio. Ma il timore della mafia era più forte e nessuno disse nulla. La polizia indagò Don Vito Cascio Ferro, agitatore anarchico in gioventù e poi diventato mafioso molto vicino alla politica giolittiana. Quando fu arrestato, gli venne trovata addosso una foto di Petrosino

Gli investigatori ipotizzarono che fu lui a sparare quella sera a Piazza Marina, ma aveva un’alibi dato che l’onorevole Domenico De Michele Ferrandeli sosteneva di essere stato a cena con Cascio Ferro, citandone addirittura il menù.

Ora nonostante i fumetti e i libri dedicati a Joe e la targa che lo ricorda, come spesso accade a Palermo messa a caso, in un luogo di Piazza Marina che non c’entra nulla con l’omicidio, solo dopo più di un secolo si è trovata una quadra per il suo delitto.

In un’intercettazione ambientale realizzata per l’Operazione Apocalisse Domenico Palazzotto è ascoltato dalla Guardia di Finanza mentre diceva:

“Lo zio di mio padre si chiamava Paolo Palazzotto, ha fatto l’omicidio del primo poliziotto ucciso a Palermo. Lo ha ammazzato lui Joe Petrosino, per conto di Cascio Ferro”

Il che quadra con un altro dettaglio storico: quando il prefetto Mori arrestò don Vito e lo condannò all’ergastolo, il boss fu intervistato in prigione; dichiarò di aver ucciso un solo uomo in tutta la sua vita e disse di averlo fatto in modo disinteressato.

Nel mio mondo narrativo, invece, Joe anticipa al 1905, subito dopo il caso Caruso, il suo viaggio palermitano, dove, assieme ad Andrea, Beppe e un strampalato intendente della Gendarmeria borbonica, combatterà contro la Mafia, catturando Cascio Ferro e salvandosi la vita e facendo così carriera nella polizia e nell’amministrazione americana

June 30, 2018

Tornando da Pescara

Allora, mettiamola così: quest’anno, sia per gli esami universitari di Manu, sia perché avevo intenzione di scendere in santa pace in Calabria, mi ero programmato di andare in vacanza a settembre: improvvise esigenze aziendali, però, sono stato costretto ad anticipare le ferie a fine giugno.

Per cui, di riffe e di raffe, ho dovuto trascorrere le scorse settimane a improvvisare la vacanze, dovendo soddisfare due vincoli tra loro ahimè contrastanti: da una parte il trovare in poco tempo un buco libero, dall’altra non spendere un occhio della testa.

Alla fine, più per caso, che per scelta consapevole, mi sono orientato per Pescara: ora, a dire il vero, non è che per me fosse terra incognita… Quando ero ragazzo, mio papà vi aveva un ufficio, con dei collaboratori, che non sfigurerebbero nei miei romanzi: dal grande scrittore in incognito al collezionista di bollini, credo si chiamino così, della frutta…

Ogni tanto quindi, ci capitavo: ma un conto è andarci da ragazzo annoiato, che passava il tempo a vagabondare in attesa di un’abbuffato di pesce al ristorante La Murena, una volta ottimo, oggi mi hanno detto che è peggiorato, ma devo essere sincero, per non esserne deluso, ho evitato di andarci, per cui, non metterei la mano sul fuoco su tale notizia, un conto da turista di mezza età.

E devo dire che sono rimasto sorpreso in positivo: non ho solo poltrito in maniera invereconda sotto l’ombrellone, come mio solito, coccolato dai ragazzi dello stabilimento, con cui chiacchieravo di fantascienza e liquori, ma me la sono goduta sotto tanti aspetti.

Mi sono abbuffato, con equilibrio e moderazione, di pesce, di arrosticini, di parrozzi e salsicce di fegato… Sono andato in pellegrinaggio nella casa di D’Annunzio e di Flaiano, scrittori che amo tantissimo e che in un modo o nell’altro fanno capolino nei miei romanzi…

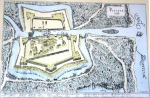

Ho inseguito le tracce della vecchia fortezza di Pescara, dalla forma di stella, uno dei capolavori dell’arte militare del Rinascimento, voluta da Carlo V, che i Borboni trasformarono in un carcere dalla pessima fama, in cui morivano di stenti, per le ferite delle torture, e per le malattie causate dall’aria inquinata delle paludi fluviali. Nel 1853 ci fu una piena del fiume Pescara, che allagò il bagno penale, che proprio si affaccia sulla riva del fiume, provocando vittime tra i carcerati.Nel 1865, il carcere di via delle Caserme fu decimato da un’epidemia di colera, causata dalle pessime condizioni igieniche dei detenuti.

[image error]

Ho ammirato il tramonto dal Ponte del Mare, sognando di essere un poco Corto Maltese. Ho sorseggiato bicchierini di amaro Corfinio, di Genziana, di Ratafia.

[image error]

Soprattutto dell’Aurum, liquore che pensavo scomparso, a base di brandy ed infuso di arance, il cui nome fu scelto dal fondatore della fabbrica Amedeo Pomilio, altro personaggio degno di un romanzo steampunk, sempre su suggerimento del buon D’Annunzio, che disse, basandosi sul suo colore, disse chi chiamarlo come l’oro dei latini.

Liquore che era prodotto in una straordinaria fabbrica, progetta dal grande architetto Michelucci.

Ho esplorato birrifici artigianali e ho scoperto Villa Urania, una splendido edificio liberty, nascosto tra le strade di Pescara, in cui è conservata una straordinaria collezione di antiche maioliche abruzzesi, uno spettacolo inaspettato per gli occhi…

[image error]

E ho bisbocciato nel Mercato di Piazza Muzii, che potrebbe essere un esempio per il Mercato Esquilino: non essendoci in Abruzzo, presunti grandi artisti rosiconi, con i loro, ehm, colti ascari, impegnati, senza che nessuno glie l’avesse mai chiesto, nella una strenua difesa del decoro e della pubblica morale urbana, è diventato sia una straordinaria galleria di street art, sia un luogo in cui i commercianti, senza tradire la sua natura popolare, hanno potuto creare dei chioschi che servono ottimi ed economici cibi…

Insomma, immagino che l’hanno prossimo, mi rivedranno ancora…

June 24, 2018

Un ringraziamento per San Giovanni

Un piccolo post, scritto in fretta e furia, causa partenza per il mare, sulla serata di ieri: anche quest’anno ce l’abbiamo fatta, nonostante la corsa contro il tempo e qualche imprevisto di troppo (a proposito come sta Don Pasquale ?) ..

Alla fine grazie all’impegno, alla fatica di tutti e cosa più importante, all’affetto e alla presenza dei tanti abitanti dell’Esquilino, la festa di San Giovanni è stata un gran successo, l’occasione per condividere tutti assieme un momento di serenità e fare rivivere un angolo del Rione, troppo spesso abbandonato a se stesso.

Momenti da ricordare ce ne sono a iosa: Alicia vestita da strega, le corse continue dal bengalese a Carlo Alberto, che a fine serata mi chiamava per nome, l’avere rivisto dopo tanto tempo vecchi amici, come Luca e Leonardo, le risate assieme ad Adolfo, Salvatore e Francesco, la sorpresa nel trovarmi davanti il buon Dante e Paola.

Il successo, inaspettato, della visita a San Vito e Modesto, confesso che per correre a prendere parte delle cibarie ho tagliato parte della spiegazione, la recupererò la prossima volta, almeno spero… La disponibilità dei ragazzi di Radici, del Salotto Caronte e di Mauro, la gentilezza di Andrea Roscioli, che ho imparato ad apprezzare ieri o la pazienza di Raffaele, il barista di Ciamei.

Un applauso ai ragazzi della Caritas e del birrificio Viva la Pena, per gli insegnamenti che ci hanno dato (e questi ultimi anche per non avermi preso a bottigliate in capo, come meritavo).

L’emozione nel sentire cantare il Coro di Piazza Vittorio, diretto dal buon Puopolo, al pianoforte, che non smetterò mai di elogiare per lo splendido lavoro che sta facendo da anni nel Sociale e al servizio della Musica.

La gioia di vedere la mia strana e parecchio folle famiglia allargata de Le danze ballare, cantare e divertirsi.

Commuovermi nel sentire Giacomo cantare Nina si voi dormite, canzone che ha più di un secolo sul groppone, dato che vinse il festival di San Giovanni del 1901

Oppure vedere sempre il buon Giacomo divertirsi a reinterpretare Petrolini, che era tanto legato al nostro rione, avendo esordito nel teatro Umberto di Piazza Gugliemo Pepe, nome pomposo per un baraccone di legno messo su in fretta e furia da Peppe Jovinelli… Cosi ricorda l’esperienza il grande artista

A Roma, dopo pochi giorni, fui scritturato – su la parola, senza contratto scritto – a lire sei al giorno da don Peppe Jovinelli, a Piazza Guglielmo Pepe.

Piazza Guglielmo Pepe – ora completamente sparita – era, in quell’epoca, un enorme piazzale consacrato alle baracche dei ciarlatani; ed era il ricettacolo dei vagabondi e dei poveri guitti. C’era di tutto: perfino qualche cosa di interessante, se non di buono. Era un’accozzaglia di passatempi per tutti i gusti, uno più sollazzevole dell’altro, non escluso quello dell’alleggerimento simultaneo del portafogli e dell’orologio. La grande piazza ospitava ogni sorta di baracconi, dal tiro al bersaglio al museo anatomico, dal carosello al teatro dei galli che cantavano e ballavano prodigiosamente sopra una lastra di bandone

Insomma, Dio e San Giovanni volendo, arrivederci a all’anno prossimo… Noi, come sempre, ce la metteremo tutta !

June 23, 2018

Dancehall Market

Tra le ultime corse affinché per la festa di questa sera sia tutto in ordine, a proposito, alle 17 vi ricordo la visita alla Porta Esquilina, alle Viperesche e a San Vito, se non viene nessuno mi tocca dedicarmi ai lavori forzati e il preparare i bagagli per domani, dato che si parte per il mare, trovo un poco di tempo per buttare giù due righe sul nuovo video del gruppo Tsunami Massive, in cui milita il buon Simone D’Aniello.

Data la mia leggendaria ignoranza in ambito musicale, cosa che non finisce mai di inorridire mia moglie, eviterò di fare qualsiasi commento, per paura di scrivere qualche idiozia… Anche perché, diciamola tutta, il buon Simone è il doppio del sottoscritto….

Però, fatemi dire un paio di cosine: Simone è un vecchio esquilino, conosce e si ricorda cosa era il Rione negli anni Settanta e Ottanta. Per cui, come il sottoscritto, prende d’aceto quando legge certe boiate su FB, scritto dagli ultimi arrivati, magari con la puzza sotto al naso, o da chi finge di soffrire d’amnesia…

In più, ama il manicomio che è sempre stato l’Esquilino e in generale Roma: e anche se non capisco un tubo di reggae, dalle note, dalle parole della canzone e nelle immagini del video, appare una straordinaria passione per il Mercato di Porta Portese, Mercato di Via Sannio e Mercato di Piazza Vittorio, luoghi che tutti noi abbiamo bazzicato nella nostra giovinezza…

E diciamola tutta: se a volte vorremmo fare come Nerone, non sapremmo come vivere in un luogo differente di questa immonda e meravigliosa città chiamata Roma.

June 22, 2018

Traslochi

[image error]

Diciamola tutta: il mio ufficio milanese era di una comodità spettacolare: in 25 minuti, comprensivi di passeggiata dal Naviglio a Porta Genova e di trasbordo tra Metro Verde e Metro Gialla, ero arrivato. In più, stando di fatto al centro della città meneghina, oltre a non avere vincoli d’orario, potevo, in pausa pranzo, svolgere tutte le incombenze del quotidiano.

Quanto uscivo potevo andare senza particolari problemi a tutti gli eventi culturali che mi interessavano e nel caso fossi stato vittima di orari improbabili, c’era sempre nelle vicinanze qualche anima pia pronta a ospitarmi, mettendomi a disposizione un comodo letto…

Insomma, era una pacchia: per cui, quando tornai a Roma, l’impatto con Parco de Medici fu quasi traumatico: insomma, la sede è brutta, anonima, alienante. Le volte che mi è capitato di lavorarci di domenica, sembrava di stare dentro Shining.

Poi, tranne il multisala, intorno vi era il deserto… Infine, cosa che non ho mai sopportato, i vincoli d’orario delle navette; sono ormai diventato specialista nel correre loro dietro. Insomma, mi sono sempre ripetuto a me stesso, che se mai avessi avuto l’occasione di andarmene, avrei fatto fatto salti di gioia.

Ora, questo momento è arrivato: cosa assai strana, sto provando una strana malinconia… Sarà il separarsi da persone, più amici che colleghi, con cui ne ho viste di cotte e di crude. Ci siamo insultati, abbiamo riso assieme e faticato tutti come muli.

Oppure lo spettacolo, deprimente, dei corridoi vuoti, scanditi solo dai montarozzi di carta da portare al macero. O il riempre gli scatoloni, cosa che costringe a fare un bilancio della propria vita professionale, dei successi e dei fallimenti, riscoprendo a volte ricordi dimenticati…

Insomma, Parco de Medici era un casermone che non avrebbe sfigurato in un film di Fantozzi: ma era il mio casermone e vuoi e non vuoi, vi lo lasciato un pezzo della mia vita e del mio cuore… Quell’accrocco mi mancherà

23 giugno 2018 “Festa di San Giovanni” Arco di Gallieno – Via di San Vito

Programma socio-culturale

Ore 17.00 -18.00Visita guidata alla chiesa di San Vito e all’area dell’antica Porta Esquilina – a cura dell’associazione Le danze di Piazza Vittorio

Ore 18.00 -19.00 Conferenza sulla condizione carceraria con la partecipazione di operatori e osservatori impegnati nella rieducazione con testimonianze di promotori di Semi di Libertà ONLUS dell’Associazione Nessuno Tocchi Caino, e religiosi impegnati nelle carceri

ore 19.00 – 20.00 Chiesa di San Vito – Coro di Piazza Vittorio e Piccolo Coro di piazza Vittorio diretti dal maestro Giuseppe Puopolo,

ore 20.30 -23.30 Sagrato della Chiesa di San Vito – a cura dell’associazione Le danze di Piazza Vittorio che eseguirà:

Musica, canto e danze della tradizione popolare italiana e internazionale

Canzoni popolari romane

Programma sociale e commerciale

a) Stand Caritas, con presenza di operatori e materiale divulgativo in distribuzione;

b) Stand Fondazione Empam

c) Stand Ass. Noi di…

View original post 129 altre parole

June 21, 2018

Locandina festa di San Giovanni all’Esquilino 2018

[image error]

Alla fine, di corsa e in furia, ecco a voi la locandina dell’evento ! Vi aspettiamo numerosi !

June 20, 2018

Le Viperesche sò delle sore…

[image error]

La festa di San Giovanni ha la fortuna di avere come sfondo tre dei luoghi storici dell’Esquilino: un paio sono assai famosi ed evidenti, San Vito e Porta Esquilino, l’ altro, il Conservatorio della Ss.Immacolata Concezione di Maria, più conosciuto come Monastero delle Viperesche, è assai poco noto, anche agli aborigeni locali.

Eppure, la storia di questo Conservatorio è assai interessante: fu fondata da Livia Vipereschi, appartenente a una famiglia nobile originaria di Corneto, l’attuale Tarquinia. Livia da giovane, non è che brillasse per devozione religiosa, anzi… Si godeva la bella vita permessa dal suo rango ed era fidanzata con il bello e ricchissimo Valerio de’principi Massimo.

Cosa strana per l’epoca, il loro legame non era nato dall’interesse, ma dall’amore: si erano conosciuti in un ricevimento tenuto dai Conti a Palazzo Poli ed era scoppiata la scintilla. I Massimo, dopo qualche tentennamento, avevano acconsentito prima al fidanzamento, poi alle nozze, che si preannunciavano come tra le più fastose dell’Urbe.

Ma, all’improvviso, il giorno prima del matrimonio, Valerio morì; il trauma per Livia fu tale che cambiò vita. Cominciò a leggere De Imitatione Christi e gli Esercizi Spirituali di Sant’Ignazio, poi si dedicò la pratica a quei tempi inusuale per una donna della meditazione e della ”orazione mentale” infine decise di non sposarsi più e di dedicarsi alla preghiera ed alla opere di bene verso le donne più sfortunate.

Per cui decise di fondare un istituto per accogliere ragazze orfane ed abbandonate, anziane zitelle e vedove e dare loro istruzione ed una cristiana educazione. Alunne ed educande avrebbero trascorso la giornata tra lavori e preghiere; oltre a ciò, il Conservatorio avrebbe provveduto, secondo le abitudini del welfare pontificio, al futuro delle ricoverate tramite la monacazione o matrimonio con la concessione di una dote.

Ovviamente, per fare questo, servivano fondi; Livia però era donna dal grande carisma e riuscì a coinvolgere nell’impresa anche la ricchissima principessa Lucrezia Rospigliosi ed ottenne anche un contributo di 50 scudi da Maria Camilla Orsini Borghese con cui fu costruita l’adiacente Cappella della SS. Concezione.

Per risparmiare e per il suo spirito austero, nella costruzione del Conservatorio non fu coinvolto nessun famoso architetto: probabilmente, Livia non avrebbe gradito l’intervento ehm artistico, chiamiamolo così, realizzato pochi mesi fa da un presunto grande artista esquilino e avrebbe forse reagito a tale pacchianata prendendolo a randellate in capo.

Di riffe e di raffe, il Conservatorio iniziò ad operare nel settembre del 1668 e Clemente IX, uno dei papi sepolti a Santa Maria Maggiore, noto più per il suo amore per il melodramma, era un famoso librettista, che per la sua pietà religiosa, approvò l’istituto, lo pose sotto la protezione ed il governo del vescovo vicereggente e di quattro deputati, lo concesse alle ragazze il privilegio di poter ottenere dotazione anche negli anni in cui la distribuzione non spettasse al rione Monti (all’epoca l’Esquilino non era ancora un

rione autonomo).

Livia morì il 6 dicembre 1673 lasciando eredi del suo patrimonio le fanciulle del Conservatorio, con un’entrata annua di 300 scudi, ossia la rendita delle proprietà della famiglia Vipereschi che si estinse proprio con la nobildonna cosicché le alunne presero il nome di “Viperesche”. Le maestre, inizialmente laiche, in seguito presero l’abito e le regole delle Oblate Carmelitane ed educavano le zitelle

“con tanta disciplina e modestia quanto in verun’altro luogo di stretta osservanza”.

Successivamente si cominciò ad accogliere anche zitelle che pagavano una retta e tutte vestivano uniformemente un abito di lana nera.

Allo stesso tempo il Conservatorio era anche una sorta di Casa dove si assistevano le donne con problemi delle classi agiate di Roma, come la moglie dell’architetto Giuseppe Barberi che la fece ospitare lì nel 1787 perché, dopo che la donna aveva avuto nove figli in 12 anni, dava segni di squilibrio mentale ed era imbarazzante per il rampante architetto avere una moglie così scomoda in casa.

Ai primi dell’Ottocento, in occasione del restauro voluto dal pontefice Pio VII, l’oratorio fu inglobato al Conservatorio in un complesso unico: sull’altare maggiore è tuttora conservata una pala ottocentesca raffigurante l’Immacolata. Dopo la proclamazione di Roma capitale il Conservatorio continuò a funzionare ancora per buona parte del ‘900, per poi trasformarsi in Convitto Vipereschi della SS.ma Concezione, sotto la direzione delle Maestre Pie Venerini che nel 1869 avevano sostituito le Oblate, con il compito di

impartire

“un’educazione morale e civile atta all’acquisto delle doti che servono a nobilitare l’animo delle giovanette, e ad abilitarle al disimpegno delle cure domestiche e ad utili applicazioni”.

Ovviamente, per avere tale educazione morale e civile si cominciò a pagare una sostanziosa retta. Il Conservatorio divenne famoso nel tempo, sia per gli esempi virtuosi, sia per gli scandali. Fu infatti suo Confessore e Direttore Spirituale il Beato Angelo Paoli, il Padre dei poveri, ma nel 1868, fra giugno e settembre, il Conservatorio arrivò sulle pagine della Cronaca di Roma per uno scabroso affare, tra Boccaccio e Sherlock Holmes, di donne recluse pseudo-visionarie e delitti sessuali che coinvolsero anche

il vice-gerente di Roma, Monsignor Villanova Castellacci, che fu costretto alle dimissioni.

Il Conservatorio, quando ero ragazzo, era affidato all’Ordine delle Pie Discepole del Redentore ed era un pensionato per studentesse universitarie… Ora non so, però spero che le cose siano cambiate, per evitare che qualche Pia Discepola, per qualche piccolo malinteso sull’orario di rientro delle pensionate di parecchio tempo fa, riconoscendo il sottoscritto, possa fargli un meritato occhi nero..

Alessio Brugnoli's Blog